Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. In Erwartung der Queen

Als feststand, dass Queen Victoria I. von England (1819-1901, Regentschaft ab 1837) die Einladung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. (Regentschaft 1840-1858/1861) annehmen würde, im August 1845 auf der Reise nach Coburg, wo sie am sommerlichen Treffen der Familie ihres Prinzgemahls Albert von Sachsen-Coburg (1819-1861) teilnehmen wollte, sich einige Tage Zeit am Rhein Zeit zu nehmen, plante der König sogleich, den Aufenthalt der Queen auch musikalisch auszugestalten. Er beauftragte seinen Generalmusikdirektor Giacomo Meyerbeer[1] mit der Planung und Durchführung einiger Konzerte: Unter den während des bevorstehenden Aufenthalts Ihrer Majestät der Königin von England […] am Rhein anzuordnenden Festlichkeiten beabsichtige Ich auch musikalische Aufführungen stattfinden zu lassen, und würde es sehr gern sehen, wenn Sie es möglich machen könnten, bei denselben ungeachtet Sie bereits viele Monate unter mancherlei Aufopferungen, weit über Ihre Verpflichtungen hinaus, dem Aufenthalte in der Residenz so willig geschenkt haben, wiederum zu erscheinen und mitzuwirken. Meyerbeer erwiderte: Um den gedachten Concerten Glanz und Gediegenheit zu gleicher Zeit zu verleihen, dürften Arien und Duette a l l e i n nicht hinreichen: es müßten auch Ensemble-Stücke aus den Werken großer Meister dabei ausgeführt werden. Deßhalb erscheint es zweckmäßig, daß für jede der fünf Stimmgattungen (Sopran, Alt, Tenor, Baryton und Baß) ein Representant gewählt werde, der nicht nur berühmter Virtuose, sondern außerdem auch befähigt ist, d e u t s c h e Musik vorzutragen, weil von dieser Schule Ihro Majestät die Königin von England am wenigsten Gelegenheit hatte musterhafte Ausführungen zu hören. - Jenny Lind[2], Pauline Viardot Garcia[3], Tichaschek[4], Pischek[5] und Staudigl[6] scheinen mir dazu die würdigsten Representanten ihrer Stimmengattungen. Wenn von Instrumentalisten Liszt und Vieuxtemps […] (welcher letztere der größte jetzt lebende Violinspieler ist)[7] oder statt seiner die Geschwister Milanollo[8] geworben würden, so wäre ein glanzvolles Ensemble erreicht.[9]

Der von Meyerbeer daraufhin zusammen mit dem Musikintendanten Graf Friedrich Wilhelm von Redern[10] erstellte Plan sah je ein festliches Hofkonzert in Schloss Brühl und im ehemals kurfürstlichen Schloss von Koblenz vor, dazu eine Gala-Opern-Aufführung im dortigen Stadttheater. Zusätzlich wurde der oberste preußische Militärmusiker Wilhelm Friedrich Wieprecht[11] beauftragt, zum Empfang in Brühl eine militärmusikalische Serenade mit Großem Zapfenstreich zu bieten.

Als die genauen Reisedaten der Queen bekannt wurden, stellte sich heraus, dass exakt zur gleichen Zeit in Bonn das zum 75. Geburtsjahr Beethovens von Ernst Julius Hähnel (1811-1891) geschaffene Denkmal eingeweiht und aus diesem Anlass ein mehrtägiges Musikfest gefeiert werden sollte. Es kam sogleich zu Bemühungen, beide Veranstaltungen miteinander zu verknüpfen, was Änderungen in den Zeitplänen ermöglichten. In Bonn wurden zwei Veranstaltungen getauscht, die Queen blieb länger in Brühl als geplant, dafür nur einen Tag auf Schloss Stolzenfels, was Einfluss auf die in Koblenz geplanten Veranstaltungen hatte.

2. Die Queen reist an

Folgen wir den Geschehnisse der Reihe nach: Die Queen und Prinzgemahl Albert verließen London am Spätnachmittag des 9.8.1845 auf der königlichen Dampfyacht „Victoria and Albert“ , die für die Nacht in der Themse-Mündung vor Anker ging, um am nächsten Morgen zur Überfahrt über den Ärmelkanal zu starten. Abends wurde Antwerpen erreicht, wo auf der Schelde geankert wurde. Am nächsten Morgen, dem 11. August, ging die königliche Reisegesellschaft von Bord und fuhr per Sonderzug durch Belgien nach Aachen, nachmittags weiter nach Köln und von dort nach Schloss Brühl. Ziele je zweier Ausfahrten von diesem „Hoflager“ in Brühl waren die Städte Köln und Bonn. In Köln gab es vom Schiff aus abends ein Feuerwerk mit bengalischer Beleuchtung von Stadt und Dom zu bestaunen und am nächsten Tag eine Stadt- und Dombesichtigung. Die Besuche in Bonn galten der Einweihung des Beethoven-Denkmals mit anschließender Besichtigung der Universität und am darauffolgenden Vormittag der Teilnahme am Abschlusskonzert des Musikfestes. Der 14. August blieb der Dampferfahrt auf dem Rhein von Bonn nach Koblenz und Stolzenfels vorbehalten, mit einem abschließenden Feuerwerk. Wegen Regenwetters wurde der nächste Tag zum Ruhetag erklärt, die Queen soll sich indisponiert, der preußische König müde gefühlt haben. Am 16. August folgte die Rheinfahrt nach Mainz, von wo es per Kutsche über Frankfurt und Würzburg nach Coburg weiterging.

In seinem Resümee über die Tage der Queen am Rhein fühlte sich der Reporter des Pariser „Journal des débats“ bemüßigt zu berichten von den doch etwas barbarischen Vergnügungen, in die sie in Preußen hineingeraten war, wo man keine liebenswürdigere Art gefunden hatte, eine Frau zu empfangen, als alle Kanonen des Königreichs einen gemeinen Akkord zu ihren Ohren schicken zu lassen, und daran fünf Instrumental-Konzerte pro Tag anzufügen.

Und auch das Pariser Journal „Le Constitionnel“ registrierte: Die von Seiner preußischen Majestät vorbereiteten Feste, um die Königin von England zu empfangen, waren besonders bemerkenswert durch das Getöse der Artillerie; dies bedeutete aber womöglich, die Königin Victoria nicht nach ihrem Geschmack zu bedienen, die, in Antwerpen, darum gebeten hatte, dass man die Kanone bei ihrer Vorbeifahrt schweigen lasse.

Liest man zudem die Berichte der deutschen, englischen und französischen Presse, so findet sich tatsächlich bestätigt, dass die ganze Fahrt der Queen den Rhein entlang wirklich vom „gemeinen Akkord“ aller dort stationierten Kanonen begleitet wurde, in Köln und Koblenz jeweils noch zusätzlich untermalt von den pausenlosen Salven einer fête de joie, einem minutenlangen Geknatter vieler hunderter Gewehre. Hinzu kam dann noch das Glockengeläut vieler Kirchen der am Reiseweg gelegenen Orte.

Was allerdings die fünf Instrumental-Konzerte pro Tag betrifft, übertrieb der Reporter des „Journal des débats“ doch mehr als reichlich, es waren alles in allem gerade einmal vier „richtige“ Konzerte, die von der Queen gehört wurden. Dem muss allerdings hinzugefügt werden, dass die Fahrt der Queen von zahlreichen kleineren musikalischen Darbietungen aller Art begleitet wurde. Das begann schon in Antwerpen, wo ihr tatsächlich gleich dreimal das God save the Queen[12] entgegen tönte, am Abend beim Einlaufen des Schiffes auf der Schelde, am nächsten Morgen am Quai beim Landgang und zum dritten Mal am Bahnhof bei der Abfahrt des Sonderzuges. Auch auf verschiedenen Zwischenstationen in Belgien ging das so weiter, so in Mecheln, wo sich das belgische Königspaar der Reisegesellschaft anschloss, in Löwen, in Verviers, wo sich das belgische Königspaar wieder verabschiedete, und natürlich bei der Ankunft in Aachen. Die Queen notierte dazu kurz und knapp in ihr Tagebuch: Wherever we stopped there were guards of Honour and Bands. (Überall, wo wir anhielten gab es Ehrengarden und Musikkapellen.) In Mecheln erregte dieser musikalische Empfang vor allem dadurch einiges Aufsehen, weil er etwas anders als erwartet ausfiel, denn „The illustrated London News“ hielten fest: Als der königliche Zug heranglitt, platzte die Kapelle nicht mit dem üblichen „God save the Queen“ heraus, sondern mit den fröhlich klingelnden Noten der „Annen-Polka“.[13]

In Aachen, wohin der preußische König seinen Gästen entgegengefahren war, wurde die Reise für ein paar Stunden unterbrochen. Es wurden eine Stadtrundfahrt gemacht, im Dom die Gedenkstätten Karls des Großen besichtigt und schließlich ein Frühstück eingenommen, worüber die Presse zu berichten wusste: Während eines Dejeuners, das Allerhöchstdieselben sodann einnahmen, hatte unsere Liedertafel die Ehre, einige Gesänge, namentlich das „Rule Britannia“[14] und „Was ist des Deutschen Vaterland“, vorzutragen, und geruhete sowohl der König als die Königin Victoria persönlich den Sängern Ihren Beifall mit deren Leistungen auszudrücken. Auch im Tagebuch der Queen steht zu lesen: The company lunching together and an exellent „Liedertafel“ sang during lunchen. (Die Gesellschaft speiste gemeinschaftlich und eine exzellente „Liedertafel“ sang während des Essens.)

Am Nachmittag erfolgte die Weiterfahrt, nicht ohne, dass an der Strecke gelegentlich Halt gemacht wurde, so in Düren, wo es das übliche God save the Queen zu hören gab. Im Kölner Bahnhof „Am Thürmchen“ wurde die Queen begrüßt von vielen Honoratioren mit dem Oberbürgermeister an der Spitze, der eine kleine Ansprache hielt[15]. In der Domstadt musste umgestiegen werden, vom Bahnhof der „Rheinischen Bahn“ zur Station der nach Bonn führenden Bahnlinie. Über die dazu notwendige Kutschfahrt durch die Stadt berichtete die „Kölnische Zeitung“: Die ganze Strecke entlang wurde der Zug von Truppen-Abtheilungen zu Pferd und zu Fuß, meistens in den sehr schönen neuen Uniformen, mit Musikchören in Parade begrüßt und mit lautem Jubel von der zahllosen Menge empfangen. Ähnliches spielte sich auch im nach wenigen Minuten Bahnfahrt erreichten Brühl ab, wie „The illustrated London News“ beschrieben: Das Schloss von Brühl steht etwa fünf oder sieben Meilen an der Straße nach Bonn, und Ihre Majestät wurde mit allen Ehren bei Fackelschein und Militärmusik empfangen.

3. Die Queen hört ein „Monster-Militär-Konzert“ auf Schloss Brühl

Zum Empfang in Brühl wurde musikalisch noch weit mehr geboten. Die „Königlich privilegirte Berlinische Zeitung“ berichtete kurz und knapp: J. M. die Königin von Preußen waren der hohen Besucherin bis an die untern Stufen der Treppe entgegengegangen, woselbst die herzlichste Begrüßung erfolgte. Hierauf begann unter Leitung des Musikdirektors Wieprecht aus Berlin der Große Zapfenstreich, zu dem vier Cavalerie- und zehn Infanterie-Regimenter ihre Musikchöre gestellt hatten, mit dem Liede „Heil Dir im Siegerkranz“. Später wurde auch das Rule Britannia gespielt. Es war eines jener „Monster-Militär-Konzerte“, durch die Wieprecht in die Musikgeschichte eingegangen ist.

Natürlich erschienen darüber umfangreiche Presseberichte. Da im Artikel der „Kölnischen Zeitung“ genauere Einzelheiten stehen, sei er ausführlicher zitiert: Während die hohen Herrschaften nun einige Erfrischungen einnahmen, wurde vor dem Schlosse nach der Seite des Bahnhofs hin der Große Zapfenstreich vorbereitet. An demselben nahmen dreizehn Musikchöre und die sämtlichen Tamboure der 15. und 16. Infanterie-Brigade, unter Leitung des Chefs der Musik des Gardecorps, Herrn Wieprecht, Theil. Links vom Schlosse standen die Trompeter des 8. Husaren-, 4. Dragoner-, 5. und 7. Ulanen-Regiments, so wie der 8. Reitenden Artillerie-Brigade; dem Schloss gegenüber die Musik [das heißt die Militärkapellen] des 16., 25., 28., 29., 35., 38. und 40. Infanterie-Regiments, nebst der 8. Artillerie-Brigade zu Fuß; rechts die Tamboure. Nahe vor der Infanterie-Musik befanden sich die Schlag-Instrumente derselben, und in der Mitte die Direction. Umgeben war das Ganze von mehren Fackelträgern und zahlreichen Militär-Mannschaften. Gegen 9 Uhr begann die Ausführung der Musikstücke, deren Programm folgende umfaßte: 1) God save the Queen; 2) Huldigungsmarsch von Wieprecht; 3) Geschwindmarsch vom Grafen Redern; 4) Marsch aus dem Sommernachtstraum von Mendelssohn-Bartholdy[16]; 5) Geschwindmarsch über Motive der Oper „Ein Feldlager in Schlesien“ von Meyerbeer[17]; 6) die Ouvertüre zu dieser Oper; 7) Geschwindmarsch von Wieprecht; 8) Rule Britannia. Bei Beginn der beiden englischen Volkslieder (Nr. 1 und 8) verließen die hinter den Infanterie-Musikchören aufgestellten Fackelträger ihre Plätze und traten in den innern freien Raum, wo sie sich aufstellten, daß sie den Namenszug V bildeten, was besonders vom Schlosse aus gesehen, an dessen Fenstern die hohen Bewohner wiederholt erschienen, eine sehr schöne Wirkung gemacht haben muß. Die einzelnen Musikstücke wurden mit wirklich meisterhafter Präcision ausgeführt und einen ganz eigenthümlichen Eindruck übte die große Masse der Trommeln, welche bei mehren Nummern mitwirkten. An die Harmonie-Musik reihte sich das „Locken zum Zapfenstreich“, die Retraite, der Zapfenstreich selbst von großartigster Wirkung, und den Schluß machte das „Gebet“.

Der in Brühl gebotene militärische Pomp stieß verständlicherweise den Franzosen aufgrund ihrer bekannten kritischen Haltung gegenüber den Preußen besonders auf, wie unschwer aus dem Bericht Jules Janins[18] für das Pariser „Journal des débats“ herauszulesen ist. Janin war zwar in erster Linie wegen des Beethovenfestes an den Rhein gekommen, doch die Neugierde auf die „Sensation“ von Brühl hatte ihn dorthin gelockt. Nachdem er über den Baustil des Schlosses gelästert hatte, schrieb er: Wenn Sie wissen wollen, warum wir heute Abend dorthin gehen wollen, obwohl die Nacht herabsinkt und der Regen droht; wir wollen dorthin gehen, weil sich unter den Schnörkeln dieser koketten Fensterkreuze, diesen Balkons aus Koketterie und Zierrat ein großartiges Konzert vorbereitet, dazu angetan, den alten Kaiser Barbarossa aus seiner Höhle hervorzulocken. Vierhundert Trommler und zweihundert Trompeter werden an diesen Gestaden kämpfen, dass die alten Heroen des alten Germaniens aus ihrem schrecklichen Staub aufwachen werden. Nein! Die Trompete des letzten Gerichts kann nicht im Entferntesten ein großartigeres Getöse erzeugen.

Das trommelte, das tönte mit einem stetig anwachsenden Furor; der Rhein schwieg vor Bewunderung und vor Schreck. Wilde und dennoch liebliche Harmonie, von der man sich keine Vorstellung machen kann, wenn man weiß, was dies für ein Instrument ist, das man eine Trommel nennt, und welches dieses andere Instrument ist, das man eine Trompete nennt! In jedem Augenblick schien es mir, als ob der Schatten des großen Friedrich, gerufen von diesem übernatürlichen Lärm, aus dem Grabe aufsteigen würde, und Kaiser Napoleon ihn besuchen würde im ganzen Pomp seiner Herrlichkeit, zwei große Gespenster, heute erkennbar, der eine wie der andere in der Menge der königlichen Schatten, an ihrer in den Schlachten getragenen Uniform und an ihrem kleinen Hut.

Sie gehen schließlich fort, und Sie haben schon die Stadt [Bonn] wieder erreicht, doch dies großartige Konzert folgt Ihnen noch immer; Sie tragen es atemlos keuchend in ihrem geplatzten Schädel mit sich, wie man einen Traum, ein Traumbild, einen Alb oder irgendwen aus diesen gigantischen Fabeln, von denen Deutschland erfüllt ist, mit sich trägt. Vierhundert Trommler und zweihundert Trompeter die rollen und klingen wie kein Donner rollt!

Die Pariser Ausgabe von „Le Constitionnel“ monierte: In Brühl angekommen, ermüdet von einer langen Reise, musste die Königin, ehe sie sich zur Ruhe begeben konnte, noch drei Konzerte anhören: das der Trommler (Tamboure), ein Harmoniemusik-Konzert von Musikern aus neun Regimentern und das Hauskonzert. Das ist wahrlich zu viel.

Das war natürlich übertrieben, denn es war im Grunde nur ein Konzert, einmal davon abgesehen, dass es gar kein „Hauskonzert“ gab. In ihr Tagebuch notierte sich die Queen jedenfalls nur: Our people not being arrived we could not dress but went into one of the saloons to hear the splendid Zapfenstreich performed before the Palace by 500 musicians (military) with Fackeln (lamps of colored glass) which had a most splendid effect; - The rooming was fine and the whole was the finest thing I ever heard. - We heard them play God save the queen, from Albert’s dressing room window, - it was better played then I have ever heard it, and so thought L. Aberdeen (Da unsere Leute noch nicht angekommen waren, konnten wir uns nicht umkleiden, also gingen wir in einen der Säle, um dem großartigen Zapfenstreich zu lauschen, der vor dem Palast von 500 Musikern (Militär) aufgeführt wurde, mit Fackeln (Leuchten aus farbigem Glas), was einen schönen Effekt machte; - die Aufstellung war schön und das Ganze war das Schönste, das ich jemals hörte. – Wir hörten sie „God save the Queen“ spielen vom Fenster des Ankleidezimmers Alberts aus, - es wurde besser gespielt, als ich es je einmal gehört habe, und so dachte auch Lord Aberdeen.)

Deutschlandreise und Bonnbesuch der englischen Königin Victoria, 1845. Darstellungen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. (Beethoven-Haus Bonn, B 2294, https://www.beethoven.de/de/media/view/5081250540814336)

4. Die Queen und das Beethoven-Denkmal in Bonn

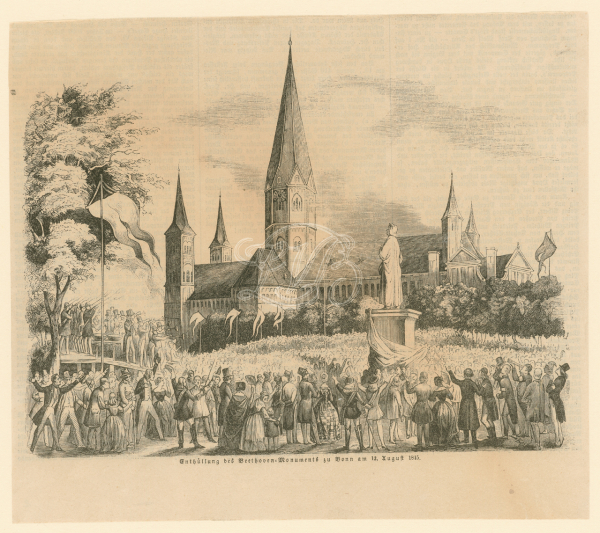

Queen Victoria blieb die beiden nächsten Tage in Brühl und fuhr von hier aus zweimal nach Bonn. Der erste Besuch galt der Enthüllung des Beethoven-Denkmals am Mittag des 12.8.1845. Da die Queen nur während der eigentlichen Einweihungsfeier zugegen war, sei nur darüber berichtet. Im „Bonner Wochenblatt“ war zu lesen: Dieselbe [die Feier] begann mit der Ouvertüre zur Oper Fidelio von Beethoven, ausgeführt vom Musikcorps des 28. Infanterie-Regiments. Hierauf hielt Herr Prof. Breidenstein[19], als Vorsitzender des engern Comite’s, die Festrede, während welcher, an der passenden Stelle, die deckende Hülle des Monumentes wie durch einen Zauberschlag plötzlich sank, und das höchst gelungene Kunstgebilde in überraschender Vollendung und gerade von den ersten Sonnenstrahlen dieses Tages fast magisch beleuchtet, sich den erwartungsvollen Blicken zeigte. Lauter und endloser Jubel, mit Böllerschüssen und der Gewehrsalve der das Monument umstehenden Schützengilde untermischt, erfüllte die Luft; und aller Blicke und Herzen labten sich an dem kaum geahnten, wahrhaft imposanten Anblick des Denkmals und der dadurch hervorgerufenen allgemeinen Begeisterung. Zugleich wurden noch die von Herrn Domkapitular in Aachen Dr. Smets[20] eigens für das Fest gedichtete und von Herrn Professor Breidenstein für Männerchor in Musik gesetzte Cantate unter Leitung des Componisten mit Blasinstrumenten-Begleitung, so wie ein von dem Gymnasiallehrer und Comite-Mitglied Kneisel[21] verfaßtes Festlied nach einer heimischen Volksmelodie (deren gedruckte Texte unter die Anwesenden vertheilt wurden,) abgesungen und mittlerweile die nachträglich auch von dem engern Comite und den Festkommissionen mit unterzeichnete eine Urkunde in bleierner, hermetisch verschlossener Kapsel unter den üblichen Ceremonien in den Fuß des Monuments zur immerwährenden Gedächtniß eingesenkt und vermauert; womit diese eben so seltene als großartige und erhebende Festlichkeit schloß.

Dem Bericht der Londoner „Morning Post“ vom 16. August ist zu entnehmen: Ihre Majestät war gewandet in einem Seidenkleid und einen rosa Hut, der Prinz trug die Uniform eines Feldmarschalls. Sie wurden mit enthusiastischen Hochrufen und Musketen-Salven empfangen, während die Kapelle „God save the Queen“ spielte. Die Queen hielt in ihrem Tagebuch fest: We stepped on the Balcony to see the unveiling of Beethoven’s Statue, in honour of which great Festivities took place, Concerts etc. But unfortunately when the Statue was uncovered it turned us it’s back. – The Freischütze fired un feu de joie, and a Chorale was sung. – The people cheered us and dear Albert most particularly, who is beloved here – and the Band played “Dusch”, at the same time, which is a flourish of trumpets and which they always do in Germany when health are drunk etc. (Wir traten auf den Balkon hinaus, um die Enthüllung von Beethovens Denkmal zu sehen, zu dessen Ehren große Festlichkeiten stattfanden, Konzerte usw. Aber unglücklicherweise drehte uns die Statue, als sie unbedeckt war, ihren Rücken zu. – Die „Freischütze“ feuerten un feu de joie, und ein Chor wurde gesungen. – Das Volk jubelte uns zu, ganz besonders dem lieben Albert, der hier sehr beliebt ist, und die Kapelle spielte zur gleichen Zeit „Tusch“, welches eine Trompeten-Fanfare ist, und was in Deutschland immer geschieht, wenn jemandem zum Wohle zugetrunken wird usw.)

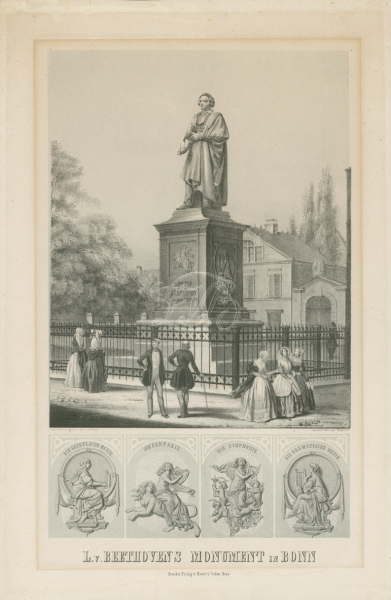

Hier können nicht alle Presseberichte über den musikalischen Teil der Feier zitiert werden, ein paar kurze Ausschnitte müssen genügen. Der Berichterstatter von „La France musicale“ äußerte sich reichlich abfällig, besonders ganz allgemein über das gesamte Musikfest und das Denkmal: Herr Liszt[22] hatte sich verpflichtet, eine Kantate für die Einweihungsfeier zu liefern. […] Seine Musik gemacht, hatte der große Liszt, sie könne nicht im Freien aufgeführt werden. Es war zweifellos eine Musik, die geeignet war, sich zu erkälten. Es galt darum, sich zufrieden zu geben mit einer Improvisation […]. Das war fürchterlich traurig. Als die Fürsten auf ihrem Balkon erschienen, wurde diese Kantate aufgeführt, danach hob man die Stoffhülle auf, die Beethoven bedeckte, und man sah eine dicke und schwere Statue, die eher einen Bürgermeister zeigt, der über einen Polizei-Erlass meditiert, oder einen Brauer, der eine Rechnung regelt, denn einen berühmten Komponisten, der sich der Inspiration seines Genies ausliefert.

Auch Jules Janin fasste sich in seinem Brief für das „Journal des débats“ zur musikalischen Seite der Feier mehr als kurz: Herr Dr. Breidenstein, Professor der Musiktheorie an der Universität von Bonn, hat eine Ansprache gehalten, Herr Dr. Smets hat die Worte einer schönen Kantate verfasst; aber, hoppla! Man bemerkte sehr schnell, dass die Musik dieser Kantate nicht von Beethoven stammte!

Die Enthüllung des Beethoven-Denkmals auf dem Bonner Münsterplatz am 12.8.1845. Nicht bezeichnete Illustration, vermutlich nach einer Vorlage von Georg Osterwald (1803-1884) aus der Illustrirten Zeitung, Leipzig, 1845. (Beethoven-Haus Bonn, B 2119/b, https://www.beethoven.de/de/media/view/5166253815627776)

Hector Berlioz[23] wurde dagegen ausführlicher und grundsätzlicher. Zunächst beklagte er sich über die chaotischen Zustände auf dem Münsterplatz und berichtete, wie er nur durch eine Hintertür hatte ins Münster gelangen können, um am Gottesdienst teilzunehmen. Nach seinem Kommentar über die dort gebotene Aufführung der Messe C-Dur op. 86 von Beethoven beschreibt er: Sofort nach der Messe galt es, die Einweihung der Statue auf dem benachbarten Platz zu sehen. Dort war es tatsächlich nötig, dass ich einen beharrlichen Gebrauch von der Kraft meiner Fäuste machte. Dank ihrer und wacker über eine Barriere springend konnte ich einen kleinen Platz inmitten des abgesperrten Areals erobern. […] Wir standen eingepfercht während einer sehr langen Stunde, auf die Ankunft des Königs und der Königin von Preußen, die Königin von England und des Prinzen Albert wartend, die, von der Höhe eines für sie vorbereiteten Balkons aus, der Zeremonie beiwohnen sollten. Schließlich erschienen die königlichen Hoheiten und die Kanonen und die Glocken begannen wieder mit ihren Fanfaren, während in einer Ecke des Platzes eine Militärkapelle sich abmühte, ein paar Fetzen der Ouvertüren zu Egmont und zu Fidelio hören zu lassen. Nachdem nach und nach Ruhe eingetreten war, hielt Herr Breidenstein, Präsident des Komitees, eine Rede, die auf die Anwesenden eine Wirkung erzielte vergleichbar derjenigen, die ohne Zweifel in der Antike Sophokles erzielte, als er seine Tragödien bei den Olympischen Spielen vorlas. Ich bitte Herrn Breidenstein um Verzeihung, ihn mit dem griechischen Dichter zu vergleichen, aber Tatsache ist, dass nur seine unmittelbaren Nachbarn ihn hören konnten, und dass für die neun hundert neunundneunzig Hundertstel der Zuhörer sein Vortrag verloren war. Dies war fast das gleiche mit seiner Kantate; wenn die Atmosphäre ruhig gewesen wäre, könnte ich sicherlich Großes von dieser Komposition berichten, man weiß um die Wirkung, die Vokalmusik im Freien hervorrufen kann, aber der Wind blies mit Kraft über die Choristen und mein Anteil an der Harmonie von Herrn Breidenstein wurde ungerechterweise vollständig zu den Zuschauern am anderen Ende des Platzes getragen […]. Von gleicher Art war das Deutsche Lied gehalten, ein Lied eines Wettbewerbs und von einer Jury gekrönt, die es möglichweise gehört hat.

Am Nachmittag dieses 12.8.1845 gab es in Brühl ein frühes Diner mit Tafelmusik, worüber die Queen in ihr Tagebuch notierte: A splendid Band played during the dinner. (Eine hervorragende Kapelle spielte während des Diners.) Die „Morning Post“ konnte sogar Angaben zu den gespielten Stücken machen: Obwohl es in numerischer Stärke weit hinter dem des Zapfenstreichs oder der militärischer Serenade stand, die Ihre Majestät bei ihrer Ankunft begrüßte, waren doch unter den hundert und fünfzig Musikern die anwesend waren, viele Namen von mehr als europäischer Berühmtheit. Die Tafel-Musik bestand aus Mendelssohns[24] Ouvertüre zu Antigone, drei englischen Liedern, Labitzskys[25] Rosensteiner Walzer, der Ouvertüre zu Lord Westmorlands[26] reizender Oper Eroe di Lancastre, einer Cavatine aus Gemma di Vergy[27], und einem sehr geschickt geschriebenen Geschwind-Marsch von Wieprecht, dem Leiter der Kapelle der Leibgarde, dem viel Anerkennung dafür zukommt, die militärische Serenade organisiert zu haben.

Während des Diners brachte König Friedrich Wilhelm IV. den fälligen Toast[28] auf seine Gäste aus, was die Queen in ihrem Tagebuch so registrierte: The King gave out my health in the most kind way, joining at the end of the speech Albert’s name, very prettily. But twice in the beginning he was interrupted by a Dusch!! (Der König sprach auf die freundlichste Art auf mein Wohl an, am Schluss seiner Rede Alberts Namen anfügend, sehr nett. Zweimal zu Beginn wurde er durch einen Tusch unterbrochen.) Princess Beatrice konnte mit diesem Dusch offensichtlich nichts anfangen, denn sie taufte diesen in ihrer Abschrift des Tagebuchs der Queen kurzerhand in ein Insect!!

Die Enthüllung des Beethoven-Denkmals auf dem Bonner Münsterplatz. Reproduktion eines u.U. von John Talfourd Smyth (1819-1851) stammenden Holzstichs. (Beethoven-Haus Bonn, B 2072, https://www.beethoven.de/de/media/view/5315007457787904)

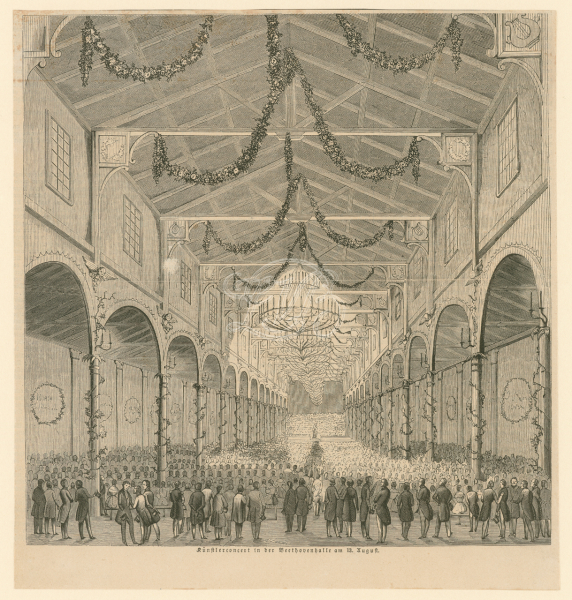

Der zweite Besuch der Queen in Bonn galt am 13. August dem morgendlichen Abschlusskonzert des Beethovenfestes, über das wieder viele Presseberichte erschienen. Stellvertretend mögen hier „The illustrated London News“ auszugsweise zitiert sein: Das Programm-Schema sah ursprünglich so aus: Nr. 1 Liszts Kantate, Nr. 2 Violoncello-Solo gespielt von Ganz[29], Nr. 3 „Die Theilung der Erde“ von Haydn[30] gesungen von Staudigl, Nr. 4 Lied von Mendelssohn gesungen von Frl. Schloss[31], Nr. 5 Klavierkonzert von Weber mit Madame Pleyel[32], Nr. 6 Arie Mozarts aus „Cosi fan tutte“, Nr. 7 Chor für Männerstimmen von Beethoven, Nr. 8 Arie aus „Fidelio“ von Miss Sabila Novello[33], Nr. 9 Lied von Liszt gesungen von Herrn Götze, Nr. 10 Violin-Konzert von Herrn Möser[34], Nr. 11 „Adelaide“ von Fräulein Kratky[35], Nr. 12 Violoncello-Solo gespielt von Franco-Mendes[36], Nr. 13 Arie aus „Faust“ von Spohr[37], gesungen von Fräulein Sachs, und Nr. 14 Ouvertüre zu „Egmont“. […] Kann irgendetwas abscheulicher sein als zwei Violoncello-Fantasien in einem Programm. Cherubini wurde einstmals gefragt, was schlimmer sein könne als ein Flöten-Solo, und er antwortete ein Flöten-Duo. Er mag das gleiche geantwortet haben im Blick auf Ganz und Franco-Mendes. Von obigem Programm, wie auch immer, wurden die Nummern 3, 6, 7, 9 und 13 weggelassen. Die königliche Gesellschaft blieb nur, um die Nummern 1, 14, 11, 2, 5 und 8 zu hören – gegeben in der von uns hier genannten Reihenfolge. Nach dem königlichen Abgang, der in schicklicher Ruhe vonstatten ging, beschlossen die Nummern 4, 10 und 12 das Konzert, weil die Essenszeit erreicht war; nur ein paar Andersdenkende der immensen Versammlung drückten ihre Unzufriedenheit mit der Nicht-Vollendung dieses unbefriedigenden Programmes aus.

Die „Königlich privilegirte Berlinische Zeitung“ wusste zu berichten: Da das Concertprogramm sehr lang war, wurde Se. Maj. der König um Entscheidung ersucht, welche Stücke Höchstderselbe zur sofortigen Ausführung bestimme. Se. Maj. befahl die Wiederholung der Cantate, und äußerte hierauf: „Ich wünsche vorzugsweise Beethoven zu hören, also soviel als möglich von diesem.

Auch das „Bonner Wochenblatt“ berichtete über dieses Konzert, beginnend mit der Aufzählung der Mitglieder der königlichen Gesellschaft: [Sie] wurden mit einem stürmischen Jubelrufe begrüßt und begaben sich in die eigens zu diesem Zwecke errichtete Seitenloge. Nach Absingen einer Strophe des preußischen National-Liedes: Heil dir im Siegeskranz, wozu die ganze zahlreiche Versammlung mit warmer Theilnahme mit einstimmte, ward die Festkantate wiederholt, und alsdann, dem Wunsche II. Majestäten zufolge, welche aus Mangel an Zeit dem ganzen Conzerte nicht beiwohnen konnten, abweichend von der im Festprogramm angeführten Reihenfolge, vorzugsweise Beethovensche Compositionen vorgetragen […].

Über die Kantate Liszts fasste sich Jules Janin ziemlich kurz: Die Kantate von Liszt […] ist ein schönes Werk; sie macht einen neuen Meister vorausahnen; sie zeigt den jungen Künstler auf einem ganz neuen Weg; die Anlage ist klar, präzise, harmonisch geführt; er ist schon der Meister, nicht nur seines Gesanges, sondern auch seines Orchesters. Bei einer gewissen Passage von allergrößtem Charakter (die Könige sind an die Historie geschmiedet!) habe ich die Versammlung schaudern sehen. … Aber das Schaudern hat ganz plötzlich geendet. […] Sie hörten noch etwas von Beethoven! Eh! Doch warum haben sie denn das schöne Andante des großen Meisters genommen, das Liszt in seine Komposition eingefügt hat, und zu dem er eine bewundernswerte Begleitung gemacht hat? – Die Kantate kam zum Ende, als Ihre Majestäten ankamen, also haben sie das neue Werk wieder anfangen lassen, und ich habe am gleichen Abend gehört, wie der König zu Liszt sagte, indem er ihm die Hand gab: „Sie haben da eine schöne Sache gemacht, ich kenne mich da aus, und die Königen von England auch, sie kennt sich aus, und, mehr als ich, Prinz Albert“.

Hector Berlioz schrieb ausführlich über die Kantate, nachdem er die Umstände und die „Qualität“ der Aufführung entsprechend gewürdigt hatte: Wie dem auch sei, seine Kantate, wahrhaft gut aufgeführt und wärmstens applaudiert von drei Vierteln und einem halben des Saales, ist eine große und schöne Sache, die auf einen Schlag Liszt sehr hoch unter die Komponisten hebt. Der Ausdruck darin ist wahrhaftig, der Tonfall recht, der Stil erhaben und neu, die Form gut konzipiert und brav erfüllt, die Instrumentation bemerkenswert durch ihre Kraft und Vielfalt. Es gibt in seinem Orchester nie Folgen gleicher Klänge, die gewisse Werke, einstmals geschätzt, so ermüdend für den Hörer machen; er weiß die kleinen und großen Mittel zu nutzen, er fordert weder die Instrumente noch die Stimmen zu sehr; in einem Wort, er hat auf einen Schlag gezeigt, dass er, weil man befürchten konnte, dass er ihn noch nicht gefunden hätte, in der Instrumentation und in den anderen Teilen der musikalischen Kunst Stil hat.

Seine Kantate beginnt mit einer Phrase, deren Ton fragend ist, wie es der Sinn des ersten Verses fordert, und dieses Thema, mit einer seltenen Geschicklichkeit während der Introduktion behandelt, erscheint danach in der Schlusspassage in einer fröhlichen wie unerwarteten Form. Mehrere Chöre von sehr schöner Wirkung folgen, bis ein decrescendo des Orchesters erscheint, das die Aufmerksamkeit anregt für das was folgt. Was folgt ist ein sehr wichtiger Effekt, es ist das variierte Adagio des Trios in B von Beethoven, weil Liszt die glückliche Idee hatte, es am Ende seiner eigenen Kantate einzuführen, um daraus eine Art Hymne auf den Ruhm des Meisters zu machen. Diese Hymne, zunächst vorgestellt in seinem Charakter von trauriger Größe, bricht schließlich auf mit dem ganzen Pomp und der Majestät einer Apotheose; dann erscheint das Thema der Kantate wieder im Dialog zwischen Chor und Orchester, und alles ist zu Ende. Ich wiederhole, das neue Werk Liszts, groß in seinen Dimensionen, ist tatsächlich in allen Belangen schön; diese Meinung, die ich ohne jede Parteilichkeit für den Autor ausspreche, ist ebenso die der ernstesten Kritiker, die der Aufführung beiwohnten; der Erfolg war vollständig, er wird noch wachsen.

Der frühe Aufbruch der königlichen Gesellschaft aus dem Konzert hatte übrigens seinen Grund darin, dass am Nachmittag eine Besichtigung des Kölner Doms anstand, die unter festlichem Glockengeläut stattfand. Hier sei zitiert, was die Leipziger „Illustrirte Zeitung“ zum Stichwort Musik meldete: Die Majestäten begaben sich hierauf durch den Haupteingang des Mittelschiffes nach dem Chore, in welchem inmittelst von dem cölner Männergesangvereine unter Orgelbegleitung des Musikdirectors Weber eine Festcantate aufgeführt wurde.

Von Köln ging es für die königliche Gesellschaft schnellstmöglich nach Schloss Brühl zurück, wo es am Abend das erste der von Meyerbeer im Auftrag des Königs organisierten „Hofkonzerte“ gab. „Kölnische Zeitung“, „Bonner Wochenblatt“ und „Königlich privilegirte Berlinische Zeitung“ brachten darüber einen gleichlautenden Bericht: Gegen 9 Uhr Abends fand im königlichen Schlosse zu Brühl für die allerhöchsten und höchsten Herrschaften ein Concert von ganz ausgezeichneten Künstlern Statt, welchem nicht allein die Spitzen der Behörden von Köln und Bonn, sondern auch der Rector und mehre Professoren der Rheinuniversität, mehre Glieder des Beethoven-Comite’s, der Bildhauer Hähnel, die Deputationen, welche zu der Beethoven-Feier aus andern Staaten gekommen waren, die Künstler-Notabilitäten, welche der Beethoven-Feier beigewohnt hatten, viele ausgezeichnete Personen selbst aus entfernteren Theilen der Provinz u.s.w. zugezogen waren. Die Gesellschaft war ungemein zahlreich und glänzend und in Allem eine wahrhaft fürstliche Pracht entfaltet. Die Majestäten waren sehr freundlich und unterhielten Sich mit vielen Personen. Der hohe Wirth, unser königlicher Herr, hatte Sich zur Angelegenheit gemacht, den artistischen Genuß Seiner Gäste auf das großartigste zu steigern. Es wurden in den zwei Abtheilungen des Concertes, zwischen denen Erfrischungen dargeboten wurden, Tonstücke von Gluck, Beethoven, Weber, Liszt, Graf Westmorland, Pacini[38], de Beriot und von dem k. General-Musikdirector Meyerbeer aufgeführt, welcher letzere das Concert leitete. Unter den Künstlern, die mitwirkten, nennen wir die Damen Jenny Lind, Viardot-Garcia, Tuczek[39] und die Herren Liszt, Mantius[40], Pischeck, Staudigl und Böttcher[41]. Das Concert eröffnetet eine neue Composition von Meyerbeer, „Festgruß zum Empfange Ihrer Majestät der Königin Victoria I. an dem Rheine“, gesungen von den eben angeführten Herren und dem Chore. Den Schluß des Concertes, in welchem zehn verschiedene Tonstücke zur Ausführung kamen, machte das erste Finale aus der Oper „Euryanthe“[42], gesungen von Jenny Lind und dem Chore. Liszt trug zwei seiner Compositionen vor und erfreute sich des allerhöchsten Beifalls; unser König zeichnete den Künstler besonders aus.

Die „Morning Post“ schließt ihren Bericht über dieses Konzert in irreführender Weise direkt an ihren Bericht vom Bankett des Vortages an: Das Abendkonzert begann mit einem von Meyerbeer komponierten Quartett zu Ehren Ihrer Majestät. Diesem folgte eine wohlbekannte Romanze aus Lord Westmorlands Oper Torneo, die wunderbar von Fräulein Jenny Lind gesungen wurde, die Ihrer Majestät die schmeichelhaftesten Komplimente für den noblen Komponisten entlockten. Liszt ließ dann seine Finger über das Klavier laufen in einem seiner brillanten Solostücke und zeigte selbst, wie bei jeder vorhergehenden Gelegenheit, der todsicherste Pianist zu sein, der je an einem solchen Instrument saß. Fräulein Jenny Lind sang zudem, mit großem Erfolg, eine Arie aus Meyerbeers Feldlager, und der erste Teil der Aufführung endete mit der berühmten Szene aus Glucks Orfeus. Erfrischungen wurden dann Ihrer Majestät und der hohen Gesellschaft gereicht, und nach einer Pause von einer halben Stunde, begann der zweite Teil der Vorführung mit dem Duett aus Die Hugenotten zwischen Marcel und seiner geliebten Herrin, das von Staudigl und Fräulein Jenny Lind wunderbar ausgeführt wurde, und das klugerweise das abgedroschene Duett aus Norma, „Deh con te“ ersetzte. Händels „Lascia ch‘io piango“ folgte und Liszt, in einem anderen Solo, entlockte solche Töne aus seinem Instrument, die keiner außer einem Magiker einer bloßen Konstruktion aus Holz und Draht entlocken kann. Staudigl und Pischek sangen das Duett aus Fidelio mit kraftvollem Ausdruck, und dies brillante Konzert endete mit dem Finale aus Euryanthe, in dem Fräulein Lind einen prominenten Part im Chor einnahm.

Das Programm hat Meyerbeer, wahrscheinlich erst nachträglich, für Jules Janin aufgezeichnet:

1er Concert à Brühl

1ère Partie

1) Salut du Rhin à la Reine Victoire[43] Cantate à 4 voix d’hommes & Choeur, de Meyerbeer, chantée par Messieurs Mantius, Pischeck, Staudigl, & Böttcher

2) Romance de l’Opera „Il Torneo“ du Comte Westmorland[44], chantée par Mademoiselle Tuczeck

3) Air de Pacini chanté par Mademoiselle Jenny Lind NB. La Reine d’Angleterre ayant témoigné le désir d’entendre un morceau du Camp de Silésie de Meyerbeer, on substitua à l’air de Pacini, le Choeur des Pandours & la Ronde bohoemienne (chantée par Mademoiselle Lind) de ce nouvel Opéra de Meyerbeer.[45]

4) Fantaisie sur le Piano sur des motifs de la Norma, composé & exécuté par Liszt

5) La grande scène des enfers du second Acte d’Orphée de Gluck[46], chantée par Madame Viardot-Garcia & le Choeur.

2e Partie

1) Duo du 3m acte des Huguenots de Meyerbeer[47], chanté par Dlle Lind & M. Staudigl

2) Air de De Beriot[48] chanté par Madame Viardot-Garcia

3) Fantaisie sur des Motifs hongrois, composée & exécutée par Liszt

4) Le premier Final d’Euryanthe de Weber chanté par Dlle Lind & le Choeur.

Glaubt man der Presse, so dem gerade zitierten Bericht der „Morning Post“, aber auch dem noch zu zitierenden Artikel von Hector Berlioz, wurde der zweite Teil des Programms durch die Arie „Lascia ch’io piange“ aus Händels „Rinaldo“ und das Duett Pizarro-Rocco „Jetzt, Alter, jetzt hat es Eile“ aus Beethovens „Fidelio“ ergänzt, entgegen der Aufzeichnung Meyerbeers. Zudem ist anzumerken, dass Jules Janin, aus dessen Nachlass das Dokument stammt, sich auf der unteren Hälfte der ersten Seite zusätzliche Notizen gemacht hat, so unter anderem über die Herkunft der Solisten: Lind de Stockholm / Viardot de Paris / Staudigl de London / Les Choeurs de Darmstadt[49]/ Pischeck de Stuttgart / Les chanteurs de Berlin à Meyerbeer. Mit diesen „Chanteurs de Berlin à Meyerbeer“ könnten Eduard Mantius und Louis Böttcher gemeint sein, Angehörige der Berliner Oper, die Meyerbeer wohl von dort mitgebracht hatte.

Wie schon dem zitierten Artikel der „Kölnischen Zeitung“ zu entnehmen, waren zu diesem Hofkonzert zahlreiche Honoratioren eingeladen. Dazu zählte Jules Janin, der vor allem wegen des Beethovenfestes nach Bonn gekommen war, was „The illustrated London News“ so registriert hatten: Janin as fat und lively as ever. (Janin so beleibt und lebhaft wie immer.) Er war ausdrücklich im Auftrag des preußischen Königs vom Intendanten von Redern nach Brühl eingeladen worden: Mein Herr/ Ich beeile mich ihnen anzuzeigen, dass seine Majestät der König mich beauftragt hat, sie einzuladen, am 13. August an dem Hof-Konzert teilzunehmen, das im Schloss von Brühl um acht und ein halb Uhr stattfinden wird. Janin hatte sich nicht zweimal bitten lassen und schrieb anschließend auch einen ausführlichen Bericht für das „Journal des débats“. Nachdem er darin die Loyalität des preußischen Königs gelobt hatte, schrieb er: Er geht, er kommt, er hört, er applaudiert, er ermutigt; er liebt die gute Musik, und man macht bei ihm hervorragende. Sein Kapellmeister ist kein geringerer als Meyerbeer. Es ist dieser illustre Meyerbeer, der am Klavier saß und der spielte, als ob er dies sein Leben lang ausschließlich getan habe. Das Konzert hatte begonnen mit einem vierstimmigen Gesang zu Ehren von Victoria: „Seien Sie willkommen, oh Ihr, Königin! – Die Menschen erwarten Euch am Wegesrand, um Euch zu huldigen. – Glücklicher Frieden, der uns Mußestunden gibt. - Es lebe Victoria! Doch wenn eines Tages der Krieg uns zu den Waffen ruft, ändern wir nicht unser Losungswort: - Victoria!“. […] Der Gesang ist von einer bewundernswerten Machart, sehr kraftvoll und sehr leidenschaftlich, es ist eben bester Meyerbeer. Was soll ich Ihnen sagen? Hier das Programm; Jenny Lind! Seit Fräulein Sontag[50] hat kein menschliches Ohr eine schönere Stimme gehört als die Stimme dieser jungen Frau von ehrbarem und energischem Charakter; […]. Sie hat zweimal gesungen, zunächst unter dem Namen von Pacini eine Arie mit Chor, die vom schönen und guten Meyerbeer sein dürfte, zum Beispiel aus dem wahren Feldlager in Schlesien. Sich hinter dem Namen Pacini zu verstecken, welch schöne Schelmerei! – Sie hat dann noch in einem bewundernswerten Chor aus Euryanthe gesungen: Schon die Nacht, usw. – Liszt hat zweimal gespielt. – Auch hat man den Chor aus der Unterwelt aus Orpheus von Gluck gesungen.

Neben Janin hatte der preußische König aus der großen Schar musikalischer Koryphäen, die wegen Beethoven in Bonn weilten, auch Hector Berlioz nach Brühl bitten lassen, der in zwei Briefen über die Ereignisse berichtete, die ebenfalls im „Journal des débats“ veröffentlicht wurden. Den ersten Brief beginnt er mit den Worten: Das Fest ist beendet; Beethoven steht auf dem Platz in Bonn, und schon spielen die Kinder, unbekümmert um jegliche Größe, am Fuße seines Denkmals; sein nobles Haupt wird von Wind und Regen geschlagen, und seine machtvolle Hand, die so viele Meisterwerke schrieb, dient als Sitzstange für vulgäre Vögel.

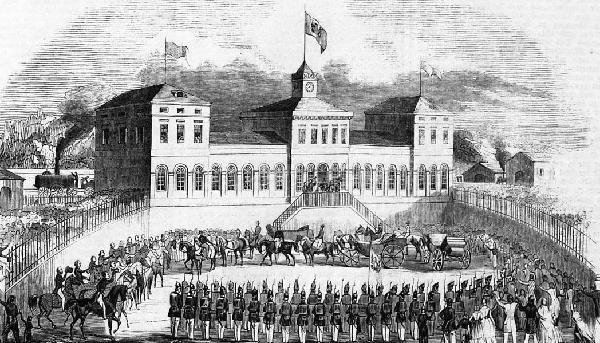

Konzert in der Bonner Beethoven-Halle am 13.8.1845, anlässlich des ersten Bonner Beethoven-Festes im August 1845. Titelseite zur Leipziger Illustrirten Zeitung mit nicht bezeichneter Illustration, vermutlich nach einer Vorlage von Georg Osterwald, Leipzig. (Beethoven-Haus Bonn, B 2119/d, https://www.beethoven.de/de/media/view/4576087359094784)

In seinem zweiten Brief, den er übrigens aus Königswinter schrieb, geht Berlioz dann auf das Hofkonzert ein: Dank der Güte des Königs, der gekommen war, sich mit ihnen einige Minuten zu unterhalten, und der sie empfing wie alte Bekannte, hat man sie gebeten Platz zu nehmen, und wir konnten dem Konzert lauschen. Meyerbeer saß am Klavier. Zuerst führte man eine Kantate auf, die er zu Ehren der Königin Victoria komponiert hatte. Dieses Stück, gesungen vom Chor und den Herren Mantius, Pischek, Staudigl und Boettcher, ist frisch und lebhaft in seiner Kürze. Es ist ein klangvolles und schnell hingeschriebenes Hurra. Frl. Tuczeck hat danach eine köstliche Romanze aus der Oper Il Torneo des Grafen Westmorland gesungen. […] Liszt hat zwei Stücke seiner Art gespielt und wir haben zum ersten Mal diese hochgelobte Jenny Lind zu hören bekommen, die in Berlin alle Köpfe verdreht. Das ist tatsächlich ein Talent, höher als vieles was man zu dieser Stunde in den französischen und deutschen Theatern zu hören bekommt. Ihre Stimme, von einem schneidenden Timbre, metallisch, von großer Kraft, einer unglaublichen Sanftheit, versteht sich gleichzeitig zur Halb-Stimme, zu leidenschaftlichem Ausdruck und zu den feinsten Verzierungen. Das ist ein vollkommenes und wunderbares Talent; und, den kompetenten Richtern die sie in Berlin bewunderten glaubend, können wir nur eine Seite dieses Talents bewerten, das die Belebung der Szene braucht, um sich zum Ganzen zu entfalten. Sie hat mit Staudigl das Duo aus dem dritten Akt der Hugenotten gesungen, das Finale aus Euryanthe und ein Lied mit Chor von entzückender Originalität, von einer Frische gemischt mit unerwarteten Effekten, voller pikanter Dialoge des Chores mit dem Solo-Sopran, von einer vibrierenden und ausgezeichneten Harmonie, von einer koketten und boshaften Melodie, auf dem Programm genannt: Arie der Niobé von Pacini. Nie wurde eine Verschleierung glücklicher gefunden. Sicherlich müsste Herr Pacini große Fortschritte gemacht haben und befremdlich seine Manier verändert haben, um heute Arien zu schreiben, die so unähnlich seinen früheren Produktionen sind. Tatsächlich ist dieses Stück etwas aus der neuen Oper von Meyerbeer, die wir noch nicht kennen. Pischek und Staudigl haben ein Duo aus Fidelio gesungen; die Stimme von Pischek ist von ganzer Schönheit und wetteifert bewundernswerterweise mit der von Staudigl, deren Stärke ich schon gepriesen habe. Pischek hat für mich das wertvollste Timbre einer Männerstimme, das ich kenne. Fügen wir hinzu, dass er jung und groß ist, ein schöner Mann, der mit einem unerschöpflichen Schwung singt und sie begreifen die Bereitwilligkeit, mit der der König von Württemberg ihn vom Theater von Frankfurt abgeworben und lebenslänglich in seiner Kapelle angestellt hat. Frau Viardot-Garcia sang auch drei Stücke in ihrer exquisiten Art und mit ihrem poetischen Ausdruck, der während ihres Aufenthaltes in Russland noch um neue Qualitäten der Technik bereichert worden zu sein schien; es waren eine hübsche Cavatine von Ch. de Bériot, die Szene in der Unterwelt aus Orphée (abscheulich gesungen vom Chor, nebenbei bemerkt), und eine Arie von Händel, erbeten von der Königin von England, die die Überlegenheit kennt, mit der Fr. Viardot-Garcia den alten anglo-sächsischen Meister zu interpretieren weiß.

Über den Auftritt Liszts in diesem Konzert bemerkte Janin später in seinem Bericht aus Koblenz, dass dieser sich offenbar durch die lauter werdende Konversation doch habe arg stören lassen, denn, wie Janin schreibt, habe er daraufhin, in einer Regung ungeduldigen Zorns, kurzerhand abgebrochen, ohne die begonnene Melodie zu vervollständigen. Beim zweiten Versuch hatte er auch keine Ruhe bekommen, und zum zweiten Mal hat er wie beim ersten auf der Stelle seine missachteten Noten abgebrochen. Niemand dieses Hofes hat in diesem legitimen Hochmuth dieses großen Künstlers eine böse Laune gesehen, doch er selber hat sich selbst übertroffen. Man liebt diese Kopfstöße der großen Künstler; um sie zu respektieren müssen sie sich selbst respektieren.

5. Die Queen in Koblenz und auf Schloss Stolzenfels

Der 14. August war der Dampferfahrt auf dem Rhein von Bonn nach Koblenz und Stolzenfels vorbehalten, wobei sich der preußische König als versierter Reiseleiter betätigt haben soll. Ob außer dem Donnern der Kanonen von der Festung Ehrenbreitstein und dem Knattern der Gewehre der an beiden Rheinufern aufgestellten soldatischen Formationen auch noch musikalische Klänge zu hören waren, als der Dampfer für ein paar Minuten am Koblenzer Quai anlegte, ist der Presse nicht zu entnehmen. Auch in den Berichten über den Landgang in Kapellen und die Auffahrt zum Schloss Stolzenfels ist von keiner Musik zu lesen. Offiziell vorgesehen war diese ohnehin erst für den folgenden Tag, allerdings anders als dann tatsächlich durchgeführt. Der Aufenthalt der Queen auf Stolzenfels sollte ursprünglich früher beginnen und länger dauern, was dann aber wegen ihrer Teilnahme am Musikfest in Bonn geändert wurde. Wie kurzfristig damals disponiert wurde, zeigt sich auch daran, dass die Queen eigentlich vorhatte, nach nur einer Übernachtung auf Stolzenfels nach Mainz weiter zu fahren, dann aber doch einen Tag lang blieb, wohl hauptsächlich wegen des fürchterlichen Regenwetters.

Wegen der Programmänderung hatte der „Koblenzer Anzeiger“ am 13. August ein wenig enttäuscht noch gemeldet: So eben vernehmen wir, daß JJ. MM. mit der Königin Viktoria erst am 14. d. hier ankommen und am folgenden Freitag den 15. d. Abends im hiesigen Theater[51] zur Ehre der britischen Majestät die Oper „Norma“ aufgeführt werde. Jenny Lind wird in der Titelrolle auftreten und ist der Direktor Spielberger in Cöln mit der Leitung des Ganzen beauftragt. Zur gehörigen Decoration des Theaters hat man eiligst den Maler Herrn Nolten hierhin berufen.

Dieser Opernabend wurde aber dann kurzfristig abgesagt und durch ein Hauskonzert in kleinem Rahmen auf Stolzenfels ersetzt. Da die Presse nicht direkt mit dabei sein konnte, kam es offensichtlich zu einer fehlerhaften Berichterstattung, denn „L’émancipation“ aus Brüssel meldete vom Ankunftsabend, dass es zwischen dem Diner und dem abendlichen Feuerwerk noch ein „brillantes Konzert“ gegeben habe, woran durchaus Zweifel angemeldet werden müssen. Meyerbeers Programm-Aufzeichnungen ist jedenfalls nichts zu entnehmen und auch die Queen hat nichts in ihrem Tagebuch festgehalten. Sie berichtet zwar sogar recht ausführlich über das Diner und die anwesenden Gäste, von musikalischen Darbietungen notiert sie jedoch nichts, im Gegenteil: After dinner the Duke of Nassau came for a moment; in deep mourning and very much depressed. - We then went out on the Perron, and saw some fine fireworks and illuminations on the opposite side arranged amongst the ruins, - we then retired to our apartments well tired. (Nach dem Essen kam der Graf von Nassau für einen Augenblick, in tiefer Trauer und sehr tief deprimiert. – Dann gingen wir hinaus auf den Perron und sahen ein schönes Feuerwerk und Illuminationen auf der gegenüberliegenden [Rhein-]Seite zwischen den Ruinen, - dann zogen wir uns in unsere Zimmer zurück, redlich müde.)

Nach all dem ist davon auszugehen, dass es sich bei dem genannten „brillanten Konzert“ um eine zeitliche Verwechslung handelte, zumal „L’émancipation“ selber einen Tag später berichtete: Man sollte gestern Abend im Theater von Koblenz eine außergewöhnliche Vorstellung aus Anlass der Anwesenheit der Königin von England geben. Diese Vorstellung war organisiert worden von Meyerbeer auf Anordnung des Preußischen Königs; doch Königin Victoria fand sich ein wenig indisponiert, […], und so hat man die Arbeiten eingestellt, die man seit zwei Tagen im Theater-Saal gemacht hat, um ihn so würdig als möglich dem hohen Auditorium, das er empfangen sollte, angemessen zu gestalten. Man kann sich die Enttäuschung derer vorstellen, die eine Einladung zu dieser musikalischen Festlichkeit erhalten hatten, und die dazu all ihre Vorkehrungen getroffen hatten. Die Vorstellung wurde ersetzt durch ein Konzert auf Schloss Stolzenfels in Gegenwart der Majestäten und einer sehr kleinen Zahl geladener Gäste.

Diese Ersatz-Darbietung auf Schloss Stolzenfels bildete am Spätnachmittag des 15. August dann das Hofkonzert, über das sich auch die Queen ins Tagebuch notierte: After tea we went into the dining room where we had a very fine Concert. Meyerbeer accompanied and Mlle Lind sung beautiful and Pischeck sung Die Fahnenwacht. (Nach dem Tee gingen wir in den Speisesaal, wo wir in schönes Konzert hatten; Meyerbeer begleitete und Fräulein Lind und Frau Viardot sangen und Pischek sang Die Fahnenwacht.)

In seiner Aufstellung für Jules Janin hielt Meyerbeer fest: 2e Concert dans les petites appartements de Stolzenfels ou on ne pouvait pas placer des Chouers, & ou il n’y avoit qu’une centaine d’invités & ou on ne pouvait guère placer avec avantage de grands morceaux d’ensemble comme pour le 1er et le 3e Concert (2. Konzert in den kleinen Räumen von Stolzenfels, wo man keine Chöre platzieren konnte, und wo es nur etwa 100 geladene Gäste gab und wo man kaum vorteilhaft große Ensemble-Stücke geben konnte wie im 1. und 3. Konzert.).

1re Partie

1) Quatuor de l’Opera Fedra du Comte Westmorland[52], chanté par Mlle Tuczeck, Mme Viardot-Garcia, Messieurs Mantius & Böttcher

2) Sicilienne de Pergolese[53], chantée par MmeViardot-Garcia

3) Solo de Violon joué par M. Vieuxtemps[54]

4) Mère-grand, nocturne à 2 voix de Meyerbeer[55], chantée par Mlle Lind & Mme Viardot-Garcia.

2e Partie

1) 2 Mélodies de Truhn[56] & Taubert[57] chantées par Messieurs Mantius & Böttcher

2) Trio pour 3 voix de femmes du Crociato de Meyerbeer chanté par Dlle Lind, Dlle Tuczeck & Madame Viardot-Garcia

3) Le garde-drapeau, Ballade de Lindpaintner[58] chanté par M. Pischeck

4) Airs nationeaux suédois, chanté par Dlle Lind.

Aus der Tatsache, dass sich Janin auf dem ersten Blatt der Aufzeichnungen Meyerbeers, außer den oben schon zitierten Hinweisen zu den beteiligten Sängern, Notizen zu diesem Konzert gemacht hat – ausdrücklich gekennzeichnet mit 2me a Stolzenfels -, insbesondere auch zu den dabei anwesenden Herrschaften, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass er womöglich gar nicht selber mit dabei war, sondern sich nur darüber, vielleicht sogar von Meyerbeer, hat berichten lassen. Auch weitere Notizen, soweit sein Gekritzel überhaupt zu entziffern ist, lassen dies vermuten. So notierte er sich über die Gäste Tous en habits bourgeois [Alle in bürgerlicher Kleidung]. Dem ist hinzuzufügen, dass auch die Queen dies für so bemerkenswert hielt, dass sie noch zwei Tage später in ihr Tagebuch eintrug: I forgot to mention that at Brühl all the Gentlemen (King and Pes etc.) wore uniform and that at Stolzenfels all were in civil. (Ich vergaß zu erwähnen, dass in Brühl alle die Herren (König und Prinzen usw.) Uniform trugen und dass in Stolzenfels alle in Zivil waren.)

Da die übrigen Notizen Janins kaum in Ansätzen lesbar sind, und weil auch keine Klarheit darüber zu gewinnen ist aus dem, was er dann in seinem Zeitungsbericht geschrieben hat, mag hier nicht weiter darauf eingegangen werden. In seinem Artikel für das „Journal des débats“ hielt er zunächst fest: Im Schloss fand ein intimes Fest statt; wenige Leute waren eingeladen zu diesem Fest, bei dem die Könige, die Königinnen und die Prinzen sich daran erfreuten, nicht mehr zu sein als einfache Sterbliche. Die Männer trugen bürgerliche Kleidung und ohne äußerlichen Schmuck, die Damen waren mit der eleganten Einfachheit junger Frauen gekleidet, die sich von den Zwängen der Etikette erholen.

Janin räsoniert dann allgemein über die Programmauswahl, die im Kontrast zu den nur einem Meister gewidmeten Bonner Konzerten auch Musik von anderen Genies geboten habe, zählt dann auf, aus wem das illustre Auditorium bestand, wobei er recht ausführlich auf die Person des Fürsten Metternich eingeht, kommt schließlich auf das Geschick zu sprechen, mit dem Meyerbeer die Schwierigkeiten der Programmgestaltung gelöst habe, und gibt endlich das Programm so wieder, wie es Meyerbeer für ihn notiert hat, nur mit ein paar wenigen zusätzlichen Anmerkungen. Mère-Grand von Meyerbeer nennt er eine köstliche Ballade von reizendem Charakter, und über die bewundernswerte Sängerin, Jenny Lind schreibt er: Sie können sich keine Vorstellung machen von Jenny Lind, wenn sie anhebt, uns die Volkslieder von Schweden, ihrer Heimat, vorzutragen. Es ist unmöglich, mit mehr Geschmack zu singen, mit mehr Geist und Verstand. Man fügt hinzu, dass auf dem Theater ihr junges und seltenes Talent sich urplötzlich zu dramatischsten Dimensionen erhebt. Wenn jemand berufen sein dürfte, die so oft angekündigten Erlösungs-Opern von Meyerbeer nach Paris zu bringen: Die Afrikanerin, Das Feldlager von Schlesien und Der Prophet, dann dürfte mit unzweifelhafter Sicherheit die Ehre dafür Jenny Lind vorbehalten sein! – Janin schließt seinen Bericht mit der Bemerkung: Nach dem Konzert hat sich die königliche Versammlung ins Esszimmer begeben; ein hervorragendes Souper wurde für den König und die Künstler am selben Tisch serviert. Das schien ihm doch sehr wichtig zu sein, zumal er auch noch ausführlich auf eine ähnliche Begebenheit zu sprechen kam.

Zur Besetzung des Konzertes sollte noch ergänzt werden, vor allem angesichts der Tatsache, dass es eine geplante Festaufführung der Oper Norma von Vincenzo Bellini ersetzen musste, dass fast nur Sängerinnen und Sänger beteiligt waren, die auch für die Rollen der Oper benötigt worden wären: Norma (Sopran) Jenny Lind / Adalgisa (Sopran) Leopoldine Tuczek / Normas Vertraute (Mezzo) Pauline Viardot-Garcia / Sever (Tenor) Louis Mantius / Oracio (Bass) Louis Böttcher / Meyerbeer, der beim Konzert am Klavier begleitete, hätte dirigieren sollen. Ausnahmen bildeten nur Johann Baptist Pischeck, der auf Stolzenfels sein „Paradestück“ sang, und der Geiger Henry Vieuxtemps.

Das Konzert fand im Übrigen mit Sicherheit auf dem in Schloss Stolzenfels noch heute befindlichen Instrument statt, das 1843 vom Koblenzer Klavierbauer Heinrich Knauss (1802-1872) im Auftrag des preußischen Königs eigens für Stolzenfels gefertigt worden war mit zur dortigen Einrichtung passenden Verzierungen des einheimischen Bildhauers Hermann Eduard Wesché.

Für Queen Victoria, Prinz Albert und ihre Suiten war dies das einzige musikalische Ereignis in Koblenz, denn schon am nächsten Morgen gingen sie an Bord der kleinen Dampfyacht „Fairy“, um rheinaufwärts nach Mainz weiterzureisen. Trotzdem wurde das geplante Hofkonzert im ehemals kurfürstlichen Schloss zu Koblenz nicht abgesagt. Das Programm ist ebenso wie das der beiden vorigen Hofkonzerten im Autograph Meyerbeers überliefert, und auch Jules Janin war wieder dazu eingeladen worden und hat darum natürlich auch einen Bericht nach Paris gesandt.

3e Concert (à Coblence)

1e Partie

1. Prière des Israelites (Choeur), Romance de Benjamin, & Duo Benjamin & Jacob de Joseph de Méhul[59], chanté par Dlle Tuczeck, M. Pischeck & le Choeur

2. Solo de Violoncelle exécuté par M. Batta[60]

3. Le 18ième Pseaume de Benedetto Marcello, chanté par Mme Viardot-Garcia & le Choeur

4. Fantaisie pour le Violon sur des Motifs du Freischuz, exécuté par M. Moeser

5. Le combat des Flutes: Scéne du Camp de Silésie de Meyerbeer chantée par Dlle Lind. M. Mantius & le Choeur, & accompagnée par deux flutes.

2e Partie

1. Le voyageur Mélodie de Schubert[61] chantée par M. Staudigl

2. Le songe de Tartini: Ballade de Panseron[62] chantée par Mme Viardot-Garcia & accompagné sur le Violon par M. Vieuxtemps

3. Trio bouffe pour 3 Basse-tailler de Marguerite d’Anjou de Meyerbeer[63] chanté par Messieurs Staudigl, Pischeck & Böttcher

4. Fantaisie pour le Piano sur des Motifs espagnols composée & execute par M. Liszt

5. Air de Don Juan de Mozart, chanté par Dlle Lind[64]

6. Airs nationeaux espagnols chantés par Mme Viardot-Garcia.

On voit que la part a été faites assez large aux illustres Morts, glorieux représentants de la grande école classique, puisque on [a] chanté dans les 3 concerts du Gluck, Pergolese, Marcello, Mozart, Beethoven, Weber, Méhul, Schubert. (Man sieht, dass die illustren Toten sehr breite Berücksichtigung erfuhren, die glorreichen Repräsentanten der großen klassischen Schule, denn man hat in den drei Konzerten von Gluck, Pergolesi, Marcello, Mozart Beethoven, Weber, Méhul, Schubert gesungen.) Hinzuzufügen ist, dass über dem Wort „combat“ bei Nr. 5 des erstens Teils défie geschrieben steht, was so viel wie „bleibenlassen“ bedeuten könnte. Jedenfalls ist im Zeitungsbericht Janins diese Nummer als einzige nicht genannt, was die Vermutung unterstützt, dass sie wohl ausgelassen worden war.

Jules Janin schrieb über dieses Konzert für das „Journal des débats“: Wie an den beiden vorherigen Tagen, leitete Meyerbeer das Vergnügen dieses Abends und man wusste, dass der große Künstler seinen Ehrgeiz verdoppelt hatte. Er hatte Batta und sein wundervolles Violoncello getroffen und hatte beide eingeladen, der eine das andere tragend, um ihr gut Teil an diesem Beifall und diesem Lob zu erhalten. Das dritte Konzert hatte begonnen mit dieser rührenden natürlichen Arie, der Arie aus Joseph mit Chören, weil die Chöre bei diesem Konzert wieder dabei waren. Es kam dann der 18. Psalm von Benedetto Marcello, der so wunderbar in Paris gesungen worden war unter Leitung des Prinzen von Moskau. Ein junger deutsche Musiker, Herr Moeser, spielte auf seiner Violine die schönsten Stellen aus Freischütz. Sonderbarer Unterschied! Dieser gleiche Herr Moeser, es war keine drei Tage her, im Konzert von Bonn, hatte auf der gleichen Violine die gleichen Melodien aus Freischütz gespielt, und trotz meinem besten Willen war es mir unmöglich, den Namen dieses Herrn Moeser zu drucken, so hatte sich dieser junge Mann grausam verloren und vertan in einer Million grauenvoller Kunststücke ohne Geschmack, ohne Anmut, ohne Bildung. In Stolzenfels hat Herr Vieuxtemps durch sein Spiel voller Anmut, Festigkeit, Energie, Glanz ganz leicht Herrn Moeser und seine unerklärlichen Variationen vergessen gemacht, doch im Schloss von Koblenz zeigte sich Moeser als ernsthafter Künstler; die helfende und väterliche Hand Meyerbeers hatte alle Spuren eines abscheulichen Geschmacks herausgestrichen und unter dem Vorwand zu kürzen war der Meister zu dem Ziel gekommen Herrn Moeser nur die schönen Dinge seiner unglücklichen Komposition stehen zu lassen. – Man hatte um eine Melodie von Schubert gebeten. Herr Staudigl sang, wie man sie nur an diesen mit einer traurigen Melancholie beladenen Ufern singt, diese rührende Melodie mit dem Titel Der Wanderer! Ich kann hier mit Freuden unserem Kameraden Panseron sagen, dass wir unter solchen berühmten Namen dieser wunderbaren Programme seinen Namen gefunden haben; wirklich, der Traum des Tartini, Ballade von Panseron, wurde von Fr. Viardot gesungen. Vieuxtemps diente als Orchester und dieses kleine Drama hat große Wirkung erzielt. – Liszt war gekommen, der auf seinem inspirierten Klavier uns ganz Spanien erzählt hat, und vor allem das Spanien der Fanny Elssler[65]. Gut gehört und gut beklatscht von den königlichen Händen war Liszt wie Sie ihn schon oft gehört haben. […] Die Soiree endete mit einer sehr schönen Arie aus Don Juan von Mozart, die Frl. Jenny Lind sang wie sie nie unsere Italiener in Paris und der Umgebung singen werden. So war das genaue Programm dieser drei königlichen Feste. Sie sehen dass auch den illustren Toten ihr Teil zugekommen ist, den glorreichen Repräsentanten der großen klassischen Schule, Gluck, Pergolesi, Marcello, Mozart, Méhul, Schubert, Weber und Beethoven.

Dieser letzte Satz Janins entspricht ziemlich genau der Anmerkung Meyerbeers am Ende seiner Programmaufstellung. Und auch dazu muss noch einmal festgehalten werden, dass Meyerbeer selbst hier zwar Beethoven nennt, in den Programmen aber nichts von ihm festhält, obwohl, wie gesagt, im ersten Konzert in Brühl ein Duett aus „Fidelio“ gesungen worden war.

6. Die Queen in Mainz

Von der Ankunft und dem Aufenthalt der Queen in Mainz wusste die „Königlich privilegirte Berlinische Zeitung“ nur zu berichten, dass hohe Militärs der Bundesfestung und einige Honoratioren der Stadt die höchsten Herrschaften unter Kanonendonner und Hurrahruf feierlich empfingen, wobei ein Königl. Preuß. Musikcorps das „God save the Queen“ spielte. Auch im „Morning Chronicel“ war zu lesen: Wie üblich donnerten die Kanonen und die Musik spielte, als die Queen landete. „The illustrated London News“ berichteten nur über die Serenade, die am Abend vor dem als Quartier für die Queen reservierten Hotel Europäischer Hof gespielt wurde, nachdem sich die Herrschaften schon zurückgezogen hatten: „Das Hotel war illuminiert; und später zog eine Ehrengarde durch die Stadt, mit zwei großartigen Kapellen, die äußeren Reihen der Soldaten Fackeln tragend, und nahm Aufstellung unter den Fenstern. Der Mond war wunderbar hell – die Waffen und Helme der preußischen Soldaten glänzten im Schein der Fackeln – die Menschenmenge stand eng zusammengepresst hinter den Absperrungen, und die Kapellen spielten eine Serenade in bewundernswertem Stil. Wer sie nicht gehört hat, kann sich keine Vorstellung machen von der Wirkung der Militärmusik der österreichischen und preußischen Armee; jede Kapelle ist mindestens dreimal so zahlreich als jede andere in unserem Dienst – und enthält erstklassische Instrumentalisten, die mit der Präzision und der Perfektion der Orchester der Oper spielen. Nach Ende der Serenade zogen die Soldaten in gleicher Ordnung ab; und die Stadt war in ihrer üblichen Ruhe wieder hergestellt – und der Rhein floss sanft im Licht eines glänzenden Mondes.“ Aus dem Bericht der Morning Post war über diese Serenade zusätzlich zu erfahren: Eine Auswahl von Arien aus Robert le Diable[66] wurde von der österreichischen Kapelle mit bewundernswürdiger Präzision und Ausdruck gespielt, was, wie auch immer, gleichgestellt, wenn nicht überboten wurde durch die Vorführungen der preußischen Kapelle.

Die Queen blieb am nächsten Tag in Mainz, weil Sonntag war und sie ausruhen wollte und setzte dann ihre Reise per Kutsche in zwei anstrengenden Tagesetappen über Frankfurt und Würzburg nach Coburg fort.

Quellen

Queen Victoria‘s Journal – online: http-blank://www.queenvirctoriasjournals.org (© Queen Elisabeth II. und © Bodleian Library): Queen Victoria’s drafts, Band 4, S. 1-90; Zitate: S. 5, 7b, 9b, 12, 13b, 22, 23b; Princess Beatrice’s copies, S. 54-153, Zitat S. 68. - Die Bodleian Library wies darauf hin, dass die von der Queen eigenhändig geschriebenen „drafts“ (Skizzen) nicht vor, sondern nach dem Tagebuch geschrieben worden sind. Sie stammen aus den 1870er Jahren, als Victoria offensichtlich ein Buch über ihre Erfahrungen plante, ähnlich wie „Leaves from the Journal of Our Life in the Highlands from 1848 to 1861“, das 1868 erschien. Das neue Buch wurde aber nicht verwirklicht. Das eigentliche Tagebuch als frühere Quelle ist nur in der gekürzten Kopie von Prinzessin Beatrice erhalten.

Meyerbeer, Giacomo, Briefwechsel und Tagebücher, 8 Bände, hg. v. Heinz u. Gudrun Becker, ab Band 6 v. Sabine Henze-Döhring, Berlin/New York 1960-2006, hier besonders Band 3, Berlin 1975, S. 602, 606, 609-616.

Meyerbeer-Autograph der Konzertprogramme (Landesbibliotheks-Zentrum Rheinland-Pfalz, Rheinische Landesbibliothek Koblenz, Signatur H92/5). – Auch das Einladungsschreiben des Grafen von Redern an Jules Janin zum Konzert in Brühl liegt bei.

Zeitungen

Coblenzer Anzeiger, 23.7.-19.8.1845 (Film im Stadtarchiv Koblenz)

Bonner Wochenblatt, 2.8–16.8.1845 (Film in der Landes- und Universitätsbibliothek Bonn)

Kölnische Zeitung, 4.–18.8.1845 (Film in der Landes- und Universitätsbibliothek Bonn)

Morning Post, 12.– 23.8.1845

Journal des débats, Paris, 13.8. -3.9.1845. - Die Artikel von Jules Janin finden sich in den Ausgaben vom 13., 18. und 25. 8.1845, die von Hector Berlioz in den Ausgaben vom 22.8. und 3.9.1845

Königlich priviligirte Berlinische Zeitung, 15.8.-20.8.1845 (Film im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, Rheinische Landesbibliothek Koblenz)

Morning Chronicle, 13.–20.8.1845

L’Émancipation, Brüssel, 14.-16.8.1845, es wurden nur die Nachdrucke im Journal des débats vom 19.8.1845 eingesehen (alle Bibliothèque Nationale de France, online: unter http-blank://gallica.bnf.fr)

Le Constitutionel, Edition de Paris, 15.–20.8.1845

Caledonian Mercury, 18.8.1845 (Kopien der fraglichen Artikel stellte die Bodleian Library Oxford freundlichst zur Verfügung)

La France musicale, Paris, 24.8.1845

Illustrirte Zeitung, Leipzig, Band 5, 30.8.-25.10.1845 (Original im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, Pfälzische Landesbibliothek Speyer)

The illustrated London News, 16.–6.9.1845 (Kopien in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg)

Literatur

The New Grove Dictionary of Music und Musiciens, London 1980.

Das große Lexikon der Musik, Freiburg 1978.

Bodsch, Ingrid (Hg.), Monument für Beethoven, Zur Geschichte des Beethoven-Denkmals (1845) und der frühen Beethoven-Rezeption in Bonn, Bonn 1995.

Baur, Uwe, Bürgerinitiative Musik. 250 Jahre öffentliches Musikleben in Koblenz, Koblenz 2008.

Frank, Paul/Altmann, Wilhelm, Tonkünstler-Lexikon, Wilhelmshaven 1983.

Heinzelmann, Josef, Präludium ohne Folgen, Der Mittelrhein als musikalische Bühne preußischer Präsenz, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 28 (2002), S. 498-531. - Einige Ungenauigkeiten und irrtümliche Vermutungen Heinzelmanns konnten aus den Tagebuch-Aufzeichnungen Queen Victorias und aus den Berichten von Jules Janin und Hector Berlioz für das „Journal des débats“ richtiggestellt werden.

Kutsch, Karl Josef/Riemens, Leo, Großes Sängerlexikon, München 2004.

Michael Prinz von Preußen (Hg.), Die Preußen am Rhein, Köln 2011. - Im Bericht über den Besuch Queen Victoria (S. 113) finden sich die allbekannten Fehler: Die Queen war nur einen Tag und zwei Nächte auf Stolzenfels und Franz Liszt wirkte nicht im dortigen Hof-Konzert mit.

Pecht, Andreas, Schloss Stolzenfels, Koblenz 2011.

Beethoven-Denkmal in Bonn. Lithographie, vermutlich von Aloys Weber, nach dem Denkmal von Ernst Julius Hähnel von 1845, erschienen bei Henry & Cohen, Bonn, 1847. (Beethoven-Haus Bonn, B 2049, https://www.beethoven.de/de/media/view/5083925634351104/scan/0)

- 1: Giacomo Meyerbeer (1791-1864), eigentlich Jakob Liebmann Meyer Beer, wurde nach anfänglichen Misserfolgen in Deutschland und seinem Durchbruch in Italien ab 1831 in Paris zum führenden Komponisten der „Großen Oper mit historischem Stoffgerüst“. 1842 wurde er als Generalmusikdirektor nach Berlin berufen, betreute aber nach seinem Rücktritt von der Leitung der Oper ab 1846 nur noch die Hofmusik. Außer, dass er die Konzerte zu Ehren der Queen organisiert hatte, übernahm er auch die Klavierbegleitung und nicht Franz Liszt, wie gelegentlich bis heute kolportiert wird.

- 2: Jenny (Johanna Maria) Lind (1820-1887), Sopran, bekannt als „schwedische Nachtigall“, stammte aus Stockholm, wo sie 1838 offiziell debütierte. 1841-1842 studierte sie bei Manuel Garcia in Paris, dem Vater von Maria Malibran-Garcia und Pauline Viardot-Garcia. 1844 trat sie zum ersten Mal in Berlin auf, 1846 in Wien und 1847 in London, wo daraufhin ein regelrechtes Jenny-Lind-Fieber ausbrach. 1850/1851 gastierte sie auch in den USA.

- 3: Pauline Viardot-Garcia (1821-1910), Mezzosopran, 13 Jahre jüngere Schwester der berühmten Maria Malibran-Garcia (1808-1836), nach deren frühem Tod sie praktisch deren Karriere fortführte. Sie debütierte 1839 und wurde gleich ans „Théâtre Italien“ in Paris engagiert, wo vordem auch ihre Schwester verpflichtet gewesen war. Sie war auch eine hervorragende Pianistin (Schülerin von Franz Liszt) und komponierte unter anderem Lieder auf Texte deutscher Dichter.

- 4: Joseph Tichastchek/Josef Ticháček (1807-1886), Tenor, stammte aus Böhmen, fand 1830 Aufnahme in den Chor des Wiener Kärtnertortheaters, wurde 1834 in Graz engagiert, ehe er ab 1837 an die Dresdner Oper kam und gleichzeitig Sänger im Chor der katholischen Hofkirche in Dresden wurde. Er feierte unter anderem als Sänger von Wagner-Opern große Erfolge.

- 5: Johann Baptist Pischek/Jan Křtitel Pišek (1814-1873), Bariton, stammte aus Böhmen, sang 1838 in Brünn und 1839 am Theater an der Wien, ehe er 1840 nach Frankfurt/Main kam. 1844 wurde er als königlicher Kammersänger auf Lebenszeit (bis 1863) an die Stuttgarter Hofoper verpflichtet, durfte aber seine exzessive Reisetätigkeit beibehalten.

- 6: Joseph Staudigl (1807-1861), Bass, verdiente sich als Medizinstudent seinen Lebensunterhalt im Chor des Wiener Kärntnertortheaters. 1842 debütierte er in London und sang 1846 die Titelpartie in Mendelssohns Oratorium „Elias“.

- 7: Henri Vieuxtemps (1820-1881), der gebürtige Belgier studierte 1829-1831 am Brüsseler Konservatorium bei Charles-Auguste de Bériot (1820-1881), einem der bedeutendsten Violinsolisten des 19. Jahrhunderts.

- 8: Teresa (1827-1904) Milanollo, Violonistin, und ihre jüngere Schwester Maria (1832-1848) traten in den 1840er Jahren als musikalische Wunderkinder auf und tourten durch Europa. Teresa setzte nach dem frühen Tod ihrer Schwester ihre Karriere fort, zog sich aber mit ihrer Heirat 1857 in das Privatleben zurück. Ihre Kompositionen sind heute weitgehend vergessen.

- 9: Meyerbeer, Briefwechsel und Tagebücher, Band 3, Berlin 1975, S. 602-603.

- 10: Graf Friedrich Wilhelm von Redern (1802-1883) war eine Schlüsselfigur im kulturellen Leben Berlins. Er war von 1828 beziehungsweise 1832 als Generalintendant für das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt und die Oper Unter den Linden zuständig, ab 1842 als Generalintendant für die gesamte Hofmusik einschließlich des Domchores und sämtlicher Militärchöre. Als Komponist betätigte er sich jedoch nur mit wenig Fortüne.

- 11: Wilhelm Friedrich Wieprecht (1802-1872), ein gelernter Instrumentenbauer, gilt als großer Reformer der preußischen Militärorchester, weil er Instrumente mit den neuesten technischen Entwicklungen - Ventile bei den Blechblasinstrumenten und die Erfindungen von Adolphe Sax (1814-1894), den er 1845 in Koblenz getroffen hatte -, einführte. Ab 1829 organisierte er in verschiedenen Funktionen die Um- und Neugestaltung der gesamten preußischen Militärmusik. Legendär wurden seine „Monster-Konzerte“ unter Mitwirkung von manchmal mehreren hundert Musikern. Seine Kompositionstätigkeit betraf ausschließlich Militärmusik.

- 12: „God save the Queen“ ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts Nationalhymne des Vereinigten Königreichs Großbritannien, zudem eine der beiden Nationalhymnen Neuseelands und die Königshymne aller Commonwealth-Staaten. Die Herkunft der Melodie ist unbekannt; sie stammt spätestens aus dem 18.Jahrhundert, denn die Uraufführung fand am 28.9.1745 zu Ehren König George II. (1683-1760, König 1727-1760) statt. Die gleiche Melodie wurde, mit jeweils anderem Text, zeitweise auch in Sachsen und Bayern als Königshymne benutzt, bis 1961 als Nationalhymne in der Schweiz, eine Zeitlang auch auf Island und auf Hawaii. 1816-1833 war sie zudem Zarenhymne in Russland, 1871-1918 Kaiserhymne des Deutschen Reichs mit dem Text „Heil Dir im Siegerkranz“. Seit 1850 ist sie Nationalhymne Liechtensteins.

- 13: Es dürfte sich um die „Annen-Polka“ op. 137 von Johann Strauß Vater (1804-1849) aus dem Jahre 1842 gehandelt haben. Die heute bekannte „Annen-Polka“ von Johann Strauß Sohn (1825-1899) hat dieser erst 1852 als op. 117 geschrieben.

- 14: „Rule Britannia“ ist ein patriotisches Lied des Komponisten Thomas Augustine Arne (1710-1778); es war ursprünglich der Schlussgesang seiner 1740 erstmals aufgeführten Masque „Alfred“. Der originale Titel ist „A grand ode in honour of Great Britain” (Eine große Ode zu Ehren Großbritanniens) und die erste Strophe lautet: When Britain first at heav’n’s command arose from out the azure main; this was the charter of the land and guardian angels sang this strain: Rule, Britannia! Britannia, rule the waves; Britons never will be slaves. (Als Britannien einst auf Geheiß des Himmels der azurnen See entstieg, war dies die Satzung dieses Landes, und Schutzengel sangen diese Melodie: Beherrsche, Britannia! Britannia, beherrsche die Wellen; Briten werden niemals Sklaven sein).

- 15: Der Text der Ansprache wurde am 13. August von der „Kölnischen Zeitung“ veröffentlicht.

- 16: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1846), seit 1842 neben Meyerbeer preußischer Generalmusikdirektor, betraut mit der „Oberaufsicht und Leitung der kirchlichen und geistlichen Musik“, während Meyerbeer für Oper und Konzert zuständig war, hat zwischen 1841 und 1845 für das Berliner Hoftheater Schauspielmusiken zu verschiedenen Theaterstücken geschrieben. Auch ergänzte er dafür seine 1826 geschriebene Ouvertüre zu Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ um mehrere Nummern, so um den „Hochzeitsmarsch“, der zwischen dem vierten und fünften Akt zu spielen ist.

- 17: Meyerbeer hatte seine Oper “Das Feldlager in Schlesien” am 7.12.1844 in Berlin herausgebracht. 1854 arbeitete er sie für Paris in „L’Étoile du Nord“ um.

- 18: Jules Janin (1804-1874), französischer Romancier und Journalist, schrieb unter anderem über 40 Jahre lang für das „Journal des débats“. 1870 wurde er in die „Académie Française“ aufgenommen. Eines seiner Hauptwerke ist eine sechsbändige Geschichte der dramatischen Literatur. Der preußische König muss ihn 1845 schon gekannt haben, denn er ließ ihn ausdrücklich zum Hofkonzert nach Brühl einladen. 1870 schrieb Janin „Le Bréviaire du roi de Prusse“ (Das Gebetbuch des Königs von Preußen).

- 19: Dr. Karl Heinrich Breidenstein (1796-1876) war seit 1823 Akademischer Musikdirektor der Bonner Universität und Gründer des Singvereins. Er war Präsident des Komitees für das Beethoven-Denkmal. Prinz Albert war während seiner Studentenzeit in Bonn Musiktheorie-Schüler bei Breitenstein gewesen. Seine Festansprache war in der „Kölnischen Zeitung“ vom 14. August nachzulesen.

- 20: Dr. Wilhelm Smets (1796-1848), ein vielseitig begabter Schriftsteller und Dichter, hatte 1815 am Feldzug gegen Napoleon teilgenommen, war 1822 zum Priester geweiht worden und anschließend als Pfarrer tätig. 1836 ließ er sich in den Ruhestand versetzen und nahm als Journalist am Kölner Kulturleben teil. 1844 ernannte ihn der Papst zum Kanonikus am Aachener Münster. 1848 war Smets Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung. Sein Text der Kantate war nachzulesen in der „Kölnischen Zeitung“ vom 13.8.1845.

- 21: Carl Moritz Kneisel (1794-1872), Gymnasiallehrer in Bonn, Gelegenheitsdichter und 1835 Gründungsmitglied des Bonner „Beethovenvereins“. Der Text des Liedes wurde von der „Kölnischen Zeitung“ am 14.8.1845 abgedruckt. Auf welche damals allgemein bekannte Melodie der Text gesungen wurde, war nicht zu ermitteln.

- 22: Franz Liszt (1811-1886) war maßgeblich, vor allem auch finanziell, an der Verwirklichung des Beethoven-Denkmals und des Musikfestes beteiligt. Das Autograph seiner Festkantate liegt im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv, der bei Schott erschienene vierhändige Klavierauszug im Beethoven-Archiv Bonn. Das von Liszt verwendete Beethoven-Zitat ist das Andante cantabile aus dessen Klaviertrio op. 97.

- 23: Hector Louis Berlioz (1803-1869) war neben seiner Tätigkeit als Komponist zeitlebens als Musikkritiker tätig, so seit 1834 für die neugegründete „Gazette musicale“ und später auch 27 Jahre lang für das „Journal des débats“.

- 24: Unter den Schauspielmusiken, die Mendelssohn Bartholdy in den 1840er Jahren für das Berliner Hoftheater komponierte, war 1841 eine für eine Aufführung der „Antigone“ von Sophokles (497/496-406/405 v. Chr.).

- 25: Joseph Labitzky (1802-1881) war ab 1835 Leiter des Kurorchesters in Karlsbad, mit dem er auch ganz Europa bereiste. Zur Geburt des Prince of Wales hatte er 1841 seinen „Edouard-Walzer“ op. 82 geschrieben.

- 26: John Fane (1784-1859), 11. Earl of Westmorland, bis 1841 Lord Burghersh, war Diplomat, 1841-1851 „resident minister“ in Berlin, also englischer Botschafter am preußischen Hof. Als Amateurkomponist stand er in hohem Ansehen; er schrieb unter anderem acht Opern und drei Sinfonien. Seine Oper „L‘Eroe di Lancastro“ war am 13.6.1829 erstmals aufgeführt worden

- 27: Oper von Gaetano Donizetti (1797-1848), uraufgeführt am 26.12.1834 an der Mailänder Scala.

- 28: Der Toast des preußischen Königs erschien in der „Kölnischen Zeitung“ vom 16. August; auch die Queen hielt ihn in englischer Übersetzung in ihrem Tagebuch fest.

- 29: Moritz Ganz (1806-1868) war ab 1826 als Nachfolger von Bernhard Romberg (1767-1841) führender Violoncellist der Hofkapelle in Berlin.

- 30: Joseph Haydns (1732-1809) „Die Teilung der Erde“ ist eine Kantate für Bass-Stimme und Klavier nach einem Text von Friedrich Schiller (1759-1805).

- 31: Sophie Schloss (Lebensdaten nicht zu ermitteln) war eine Konzertsängerin aus Leipzig, die in den Biographien von Mendelssohn Bartholdy und Berlioz nachweisbar ist. Sie sang unter anderem 1839 beim Niederrheinischen Musikfest unter Mendelssohns Leitung die Sopranpartie in Händels „Messias“. Mendelssohn schrieb für sie 1843 seine Konzertarie „Infelice“ op. 94.

- 32: Marie Denise Moke Pleyel (1811-1875) war eine renommierte Klavier-Pädagogin und europaweit gefeierte Pianistin. 1830-1835 war sie mit Camille Pleyel (1788-1855), Sohn des Komponisten und Gründers der gleichnamigen Pariser Klavierbaufirma Ignaz Pleyel (1757-1831), verheiratet.