Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Forschungslage

Betrachtet man die Forschungslage zum „Rhein-Sieg-Kreis“ im Nationalsozialismus, so sind zwei Stränge der Auseinandersetzung mit dem lokalen NS-Regime besonders deutlich ausgebildet. Der eine bezieht sich auf die jahrhundertelange jüdische Geschichte im Kreisgebiet und ist von dem Gedanken geprägt, das fast nur noch auf Friedhöfen sichtbare jüdische Erbe in Erinnerung zu behalten. Ausgehend von ersten Arbeiten und Initiativen Helmut Fischers, Heinrich Linns oder Manfred van Reys in den 1970er und 1980er Jahren sind bis in die letzten Jahre hinein Publikationen erschienen, die die Geschichte der jüdischen Gemeinden rekonstruieren, die noch erhaltenen Grabstätten dokumentieren und die antisemitische Ausgrenzung vor Ort nachzeichnen, kulminierend in der Schoah. Aufgrund der Initiative des Kreisarchivs und des Engagements geschichtsinteressierter Bürgerinnen und Bürger – beispielhaft zu besichtigen in der Gedenkstätte „Landjuden“ an der Sieg – ist dieses zentrale Kapitel nationalsozialistischer Herrschaft intensiv erforscht.

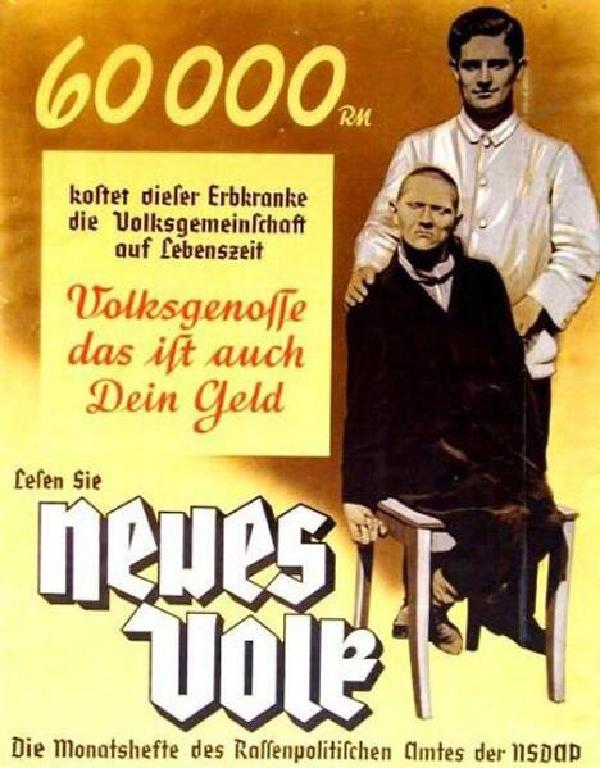

Andere Ansätze, die Kreisgeschichte von den „Opfern“ der Verfolgung her zu schreiben, sind bisher weniger ausgeprägt. Das 2019 abgeschlossene Forschungsprojekt zu den NS-Medizinverbrechen im Kreis, dessen Ergebnisse 2020 publiziert worden sind[1], markiert hier einen wichtigen Schritt, indem die nach 1945 lange aus dem Gedenken ausgeschlossenen psychisch Kranken, Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen und sozial Unangepassten stärker ins Zentrum der Erinnerung gerückt werden. Und das bereits seit 2011 laufende LVR-Projekt zum Widerstand im Rheinland 1933-1945[2] liefert wichtige Ansätze, um die Betroffenen politischer Verfolgung in den Blick zu nehmen, zu würdigen und weitere Untersuchungen anzustoßen.

Neben den Arbeiten zum weitgehend zerstörten jüdischen Erbe an Sieg und Rhein hat auch die Ortsgeschichtsschreibung einiges zur Untersuchung der NS-Zeit im Kreis beigetragen. Als Pionierstudie kann hier Norbert Flörkens Arbeit über „Troisdorf unter dem Hakenkreuz“ aus den 1980er Jahren gelten, die deutlich geprägt ist vom gesellschaftskritischen Geist der Geschichtswerkstätten und deren Motto „Grabe, wo Du stehst“ mit einem emphatischen „Nie wieder“ verbindet. Deutlich erweitert hat sich die Lokalgeschichtsschreibung zur NS-Zeit seit der Jahrtausendwende. Nach Troisdorf gibt es nun auch einzelne Untersuchungen und Dokumentationen zu Meckenheim, Lohmar, Spich, Menden, Nieder- und Oberkassel; für Rheinbach liegen inzwischen ausführliche Arbeiten zu verschiedenen Aspekten der NS-Herrschaft vor. Für Siegburg hat Markus Bauer vor einigen Jahren mit seiner Studie über „Machtergreifung und Gleichschaltung in Siegburg“ wichtiges Terrain erschlossen. Schließlich ist Ansgar Kleins voluminöse Arbeit zum Nationalsozialismus im Siebengebirge zu nennen. Sie thematisiert nicht nur die Facetten und Entwicklungsphasen des nationalsozialistischen Machtapparats, sondern nimmt auch die verschiedenen Verfolgungskampagnen und Opfergruppen in den Blick und stellt, auch aufgrund ihrer Materialdichte, gewissermaßen eine „Kreisgeschichte“ im Kleinen dar.

Allerdings gibt es noch etliches unerschlossenes Gebiet in der Geschichte des Rhein-Sieg-Kreises. So bestehen etwa, was die Arbeitsweise der NS-Behörden und die lokale „Täterforschung“ angeht, noch Lücken. Und eine Zusammenführung der verschiedenen Ortsgeschichten, ein Vergleich der unterschiedlichen sozialen und politischen Kontexte, in denen sich der Nationalsozialismus entfaltete, wäre noch zu leisten. Insofern können auch die folgenden Ausführungen allenfalls skizzenhaft sein.

2. Ausgangslage

Was heute der Rhein-Sieg-Kreis ist, waren damals zwei Landkreise, der Landkreis Bonn mit 1933 rund 100.000 und der Siegkreis mit knapp 150.000 Einwohnern. Diese beiden Landkreise waren sicher nicht das perfekte Terrain für die Entfaltung des Nationalsozialismus. Zwar gab es, anders als in Köln, kein ausgeprägtes linkes Arbeitermilieu, das ein Gegengewicht zur NS-Bewegung bilden konnte, sieht man einmal von Industriestandorten wie Troisdorf oder der lokalen „Hochburg“ (Ansgar Klein) der Kommunisten in Honnef (heute Stadt Bad Honnef) ab.[3] KPD und SPD verbuchten während der Weimarer Republik hier meist Wahlergebnisse von um die oder unter 20 Prozent. Es gab jedoch andere Faktoren, die eine frühzeitige Ausdehnung der NS-Bewegung behinderten. Der überwiegend agrarisch geprägte Kreis mit seiner meist konservativen Landbevölkerung war ein Kerngebiet des katholischen Milieus. Dies zeigte sich nicht nur am dichten Gewebe von Pfarrgemeinden, katholischen Vereinen und Verbänden, das auch die Dörfer und Kleinstädte überzog, sondern an den politischen Wahlen. Die Zentrumspartei erzielte während der Weimarer Republik im Kreisgebiet durchschnittlich Wahlergebnisse von rund 60 Prozent, deutlich mehr als im „heiligen Köln“. Die NSDAP blieb vor diesem Hintergrund bis Anfang der 1930er Jahre eine Miniaturpartei: 1929 hatte sie im heutigen Kreisgebiet nur wenige hundert Mitglieder, im damaligen Siegkreis 197, in Siegburg waren es 58.[4]

Seit Beginn der 1930er Jahre erzielte die NSDAP aber auch an Sieg und Rhein immer größere Mobilisierungserfolge, nicht zuletzt in der Mittelschicht. Einen wichtigen Hintergrund bildete die Weltwirtschaftskrise, die besonders den ohnehin mit wirtschaftlichen Strukturproblemen kämpfenden Siegkreis schwer traf, mit überdurchschnittlicher Arbeitslosenquote und starker kommunaler Verschuldung. In dieser Zeit drang die Kölner Gauleitung mit ihren Propagandaaktionen zunehmend in die ländlichen Gebiete vor. Parteiredner und NS-Trupps aus Köln und dem Bonner Raum traten in der Voreifel, in den Orten des Siebengebirges und des Siegtals auf; und in etlichen Gemeinden des Kreises bildeten sich NSDAP-Ableger, kleine Gruppen von Aktivisten, „hausgemachte“ Nationalsozialisten. Sie sollten das politische Klima vor Ort bald prägen und nach der Machtübernahme in wichtige Positionen rücken.

3. Die „Nazifizierung“ des Kreisgebietes

Anfang 1933 stand die NS-Bewegung immer noch schlechter da, als in den meisten anderen Gegenden des Deutschen Reiches: Der Apparat der NSDAP dürfte wenige tausend Personen umfasst haben, bei den Wahlen vom 5.3.1933 erzielte die NSDAP im Landkreis Bonn und im Siegkreis etwa 30 Prozent, während das Zentrum immer noch bei knapp 45 Prozent stand (und KPD und SPD etwa 18 Prozent der Stimmen erhielten). Die NS-Partei verfügte aber über genügend personelle Ressourcen und Unterstützung in der lokalen Gesellschaft, um bis Ende des Jahres die „Macht“ im Kreisgebiet fast völlig zu übernehmen. Natürlich war diese Machtübernahme ein wesentlich von oben gesteuerter Prozess, doch ist sie ohne lokale Initiative nicht denkbar. Die von oben angeordneten Säuberungs- und Unterdrückungsmaßnahmen wurden durch örtlichen Aktionismus und den Terror der Basis ergänzt. Im Rhein-Sieg-Kreis kam es zwar nicht zu Gewalteruptionen wie in Köln, wo im Laufe des Jahres 1933 hunderte von Menschen durch Trupps der NSDAP, SA oder SS willkürlich verhaftet, gedemütigt, misshandelt, gefoltert, einzelne ermordet wurden. Doch auch hier etablierte sich das NS-Regime mit Drohung und Gewalt.

In Siegburg kam es bereits im Februar 1933 zu einem bewaffneten Überfall der SS auf das „Volkshaus“, den Sitz von SPD und Gewerkschaften. Im Siebengebirge gab es in den Wochen nach der Machtübernahme provozierende Aufmärsche von NS-Verbänden, vereinzelt Schießereien, willkürliche Verhaftungen und Misshandlungen von Angehörigen der politischen Linken; in Rheinbach bedrohten SA-Leute die im Ort bekannten Sozialdemokraten.[5] Die Zerstörung der Republik wurde durch das Hissen der Hakenkreuzfahne an öffentlichen Gebäuden gefeiert, die meist dem Zentrum angehörenden Bürgermeister wurden abgesetzt und durch NS-Aktivisten ersetzt. In wenigen Monaten wurden 70 Prozent der Gemeindeleiter im Siegkreis entlassen, meist begleitet von überwiegend substanzlosen Vorwürfen der Korruption oder des Amtsmissbrauchs.[6]

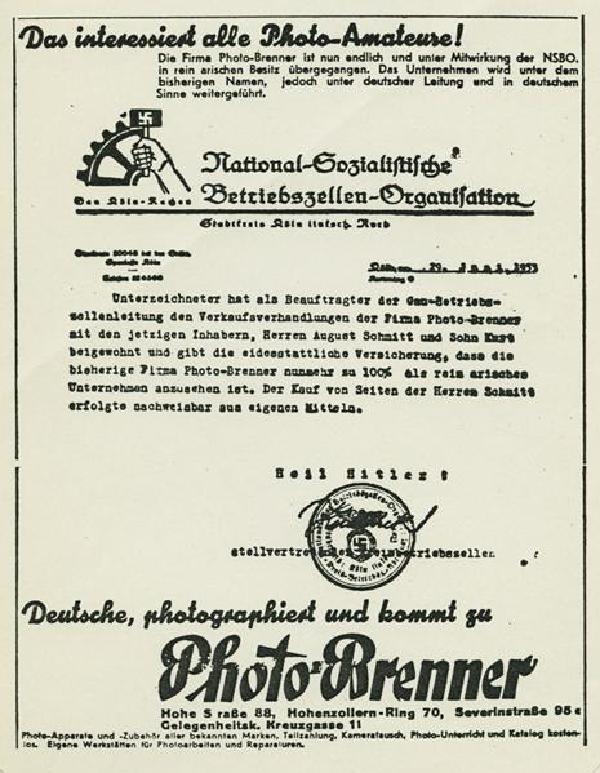

Wie die neuere NS-Forschung immer wieder betont hat, beruhte der Erfolg des NS-Regimes nicht nur auf Gewalt und Repression, sondern auch auf sozialen und kulturellen Angeboten, der Möglichkeit der „Teilhabe“. Mögen etliche Einwohner des Siegkreises von dem rabiaten Auftreten der NS-Verbände eingeschüchtert oder abgestoßen gewesen sein, etwa von den Angriffen der HJ auf katholische Jugendliche, blasphemischen Parolen und kirchenfeindlichen Graffiti, oder von den Überfällen auf jüdische Kaufleute und Geschäfte, den Boykott- und Prangeraktionen der SA und SS, wie sie auch in Siegburg und Rheinbach organisiert wurden. Die verbreitete Bereitschaft mitzumachen, der Wunsch, nicht zurückzustehen, trug der NS-Partei auch hier bald zahlreiche Mitglieder und Unterstützer ein. Armin Nolzen hat gezeigt, dass das Rheinland seinen anfänglichen Rückstand in Sachen „Nazifizierung“ nach 1933 rasch aufholte. Lag der NSDAP-Gau Köln-Aachen bei der Zahl der Parteimitglieder bis 1932/1933 noch im letzten Viertel der NS-Gaue, so stieg die Zahl der „Parteigenossen“ in den folgenden zwei Jahren um mehr als das Fünffache. „Der Zulauf so genannter Märzgefallener zur Partei war in der Rheinprovinz so hoch wie nirgendwo anders.“[7] Auch im Kreisgebiet wuchs die Parteiorganisation in den folgenden Jahren kontinuierlich in die Gesellschaft hinein.

Die Geschäftsstelle der NSDAP in Köln am Hohenzollernring 81 mit einem antisemitischen Transparent 1928. (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln/Sammlung Ewald (Bp 7796))

In den Orten des Siebengebirges vervierfachte sich die Zahl der Parteimitglieder nach Ansgar Kleins Schätzungen zwischen 1932 und 1943 auf knapp 3.000 Personen. In Königswinter wurde 1933 eine Landesführerschule (ab 1935 Reichsschulungsburg) für die Schulung der nationalsozialistischen Kader errichtet, in Honnef 1934 eine Gauführerschule (beziehungsweise Gauschulungsburg) eingerichtet. Hennef bekam 1939 eine Kreisschulungsburg der Partei und 1941/1942 wurde eine Adolf-Hitler-Schule in Schloss Drachenburg stationiert. Unter den Fahnen der in Bonn und Siegburg stationierten SA-Standarten 160 und 29 standen Anfang der 1930er Jahre mehrere hundert Männer, mehrere Zehntausend aus dem Kreisgebiet dürften im Laufe des NS-Regimes in die Deutsche Arbeitsfront und die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt eingetreten sein. Und die Hitler-Jugend, die bis Mitte der 1930er Jahre mit den katholischen Jugendorganisationen um die Erziehung der nachkommenden Generationen konkurrierte, baute ein immer dichteres Netz von Gruppen, Stützpunkten und HJ-Heimen auf.[8]

Die „Nazifizierung“ der lokalen Gesellschaft wurde durch eine Vielzahl von Versammlungen und Veranstaltungen, Feierstunden, Schulungen und Sammelaktionen vertieft und vorangetrieben. Höhepunkte lokaler Mobilisierung und nationalsozialistischer Selbstdarstellung waren die NSDAP-Kreisparteitage, die sich während der 1930er Jahre besonders in Bonn zu „pompösen Massenaufmärschen“ (Horst-Pierre Bothien) entwickelten. Doch auch in Siegburg demonstrierte man durch „weihevolle“ Feiern, lange Umzüge der Uniformierten und die Ausschmückung des Stadtbildes mit Hakenkreuzfahnen die erfolgreiche Eroberung der einstigen „Zentrumshochburg“.[9]

4. Grenzen der Gleichschaltung

Das auf solchen Veranstaltungen zelebrierte Bild einer völlig im Gleichschritt marschierenden „Volksgemeinschaft“ war allerdings ein Konstrukt. Zwar wurden die Verbindungen der linken Arbeiterbewegung nach der Machtübernahme weitgehend zerschlagen; zwar wurden die katholischen Vereine in den 1930er Jahren zunehmend aus der Öffentlichkeit gedrängt und verloren in der Bevölkerung an Unterstützung. Die Reste der älteren sozialmoralischen Milieus blieben aber ein Nährboden für Unzufriedenheit, punktuelle Kritik, vereinzeltes Aufbegehren oder Protest. Im Siebengebirge, in Troisdorf oder Rheinbach argwöhnte man noch 1934/1935, einzelne Kommunisten könnten nach den Massenverhaftungen des Jahres 1933 wieder im „Geheimen“ tätig werden und ihre „Wühlarbeit“ fortsetzen.[10] Zudem registrierte man fortlaufende Klagen in der Arbeiterschaft über geringe Löhne und mangelnde Kaufkraft.

Reibungspunkte gab es auch mit der katholischen Kirche, die der staatlichen Herrschaft zwar keinen nennenswerten Widerstand entgegensetzte, die antikirchliche Propaganda der NS-Bewegung jedoch zum Teil deutlich zurückwies und auf Prozessionen den Zusammenhalt der „Glaubensgemeinschaft“ demonstrierte. Gerade in den kleineren Ortschaften kam es mitunter zu offenen Auseinandersetzungen zwischen lokalen „Parteiaktivisten“ und dem örtlichen Geistlichen, bei denen die Vertreter der NS-Bewegung an Grenzen stießen. Auf dem flachen Land, klagte die Partei, sei der Einfluss der Geistlichen schwer zu brechen: „Was der Pastor sagt und tut, ist richtig.“ Die Angehörigen der katholischen Gemeinde in Dattenfeld (Gemeinde Windeck) stärkten nicht nur dem örtlichen Vikar bei seinen Konflikten mit lokalen NS-Anhängern den Rücken, sondern initiierten mit ihm eine Unterschriftenaktion gegen einen örtlichen Lehrer, der sich weigerte, den Kindern katholischen Religionsunterricht zu erteilen. In Sieglar (heute Stadt Troisdorf) setzte sich die Kirchengemeinde mit öffentlichen Erklärungen und Vorsprachen bei den Behörden für ihren Pfarrer ein, der wegen seines andauernden „Wetterns“ und „Hetzens“ gegen die NS-Kirchenpolitik von der Polizei des Regierungsbezirks verwiesen worden war. In Niederkassel und Mondorf (heute Stadt Niederkassel) gab es 1937 offene Proteste katholischer Eltern, als die Kruzifixe in den Volksschulen durch Hitlerporträts ersetzt werden sollten.[11] Auch bei den Bauern tadelten die Vertreter der NSDAP mangelnde „Aufgeschlossenheit“ für den „neuen Staat“ und die Belange der „Volksgemeinschaft“, eine weitverbreitete „materielle Einstellung“ und ein übermäßiges Festhalten an Bewährtem.[12] Die wirtschaftliche und politische Regulierung durch Reichsnährstand und Erbhofgesetz rief Unmut und Abwehr hervor.

'Machtergreifung' vor dem Königswinterer Rathaus, März 1933. (Archiv Heimatverein Siebengebirge)

5. NS-Partei und Politische Leiter

Die Herstellung der „Volksgemeinschaft“ war ein kontinuierlicher Prozess, bei denen die örtlichen Parteiinstanzen eine wesentliche Rolle spielten. Sie überwachten die Nachbarschaften, standen als Ansprechpartner für persönliche Anliegen und politische Denunziationen bereit, organisierten Parteiversammlungen und sorgten für die soziale und materielle Unterstützung der anpassungsbereiten und „würdigen“ „Volksgenossen“. Hierzu trugen die NS-Berufsverbände, die HJ, die NS-Frauenschaft, die Deutsche Arbeitsfront, die NS-Volkswohlfahrt entscheidend bei, vor allem aber die eigentliche Parteiorganisation und ihre „Fußtruppen“, die Politischen Leiter, Zellen-, Block- und Ortsgruppenleiter. 1939 gab es im damaligen Parteikreis Bonn 32, im Sieg-Kreis 25 Ortsgruppen. Dabei sind für jede Ortsgruppe mehrere Dutzend Politische Leiter sowie mindestens das Doppelte an Amtswaltern aus Arbeitsfront, Frauenschaft oder Volkswohlfahrt zu veranschlagen. Damit käme man bereits für den Siegkreis auf einen Stab von etwa 4.000 Personen, nicht mitgerechnet HJ, SA oder SS.[13]

Die Ortsgruppenleiter gaben der lokalen NS-Herrschaft ein Gesicht und entwickelten sich vor Ort nicht selten zu prägenden Figuren. Thomas Handschuhmacher hat das für Lohmar nachgezeichnet: Der dortige Ortsgruppenleiter bildete den Mittelpunkt der lokalen Festkultur, organisierte Spendenaktionen und Sammlungen, ermahnte und tadelte Dorfbewohner, die seinen Vorstellungen von Ortsentwicklung widersprachen, belohnte „verdiente Volksgenossen“ mit Auszeichnungen und Reisezuschüssen, vermittelte Arbeit und Aufträge, und ging gegen jene vor, die nicht in die „lokale Volksgemeinschaft“ passten, sei es wegen „judenfreundlichen Verhaltens“, Verletzung der „Mutterpflichten“ oder angeblicher Erbkrankheiten.[14]

Eine wesentliche Rolle spielten schließlich die Kreisleiter. Sie repräsentierten die Partei in allen wesentlichen Belangen und waren als „verlängerter Arm“ des Gauleiters (Peter Klefisch) von zentraler Bedeutung für die regionale Ausgestaltung der NS-Herrschaft, nicht zuletzt durch die Beaufsichtigung der Politischen Leiter ihres Bezirks, die Auswahl der Ortsgruppenleiter, die Überwachung nationalsozialistischer „Menschenführung“ im Kreis und die Koordinierung von Erfassungs- und Hilfsmaßnahmen der Partei, vor allem während des Zweiten Weltkrieges.[15] Zwar darf die Machtposition der Kreisleiter nicht überschätzt werden. Versuche von Parteiseite, die Parole „Die Partei befiehlt dem Staat“ durchzusetzen (also die staatliche Verwaltung zu marginalisieren), waren nicht erfolgreich. Doch bekamen die Kreisleiter durch die neue Gemeindeverordnung von 1935 erhebliche Mitspracherechte in der Kommunalpolitik. Sie wurden regelmäßig einbezogen, wenn es um die Durchführung politischer Aktionen, die Besetzung kommunaler Stellen oder die politische „Beurteilung“ (Begutachtung) von Beamten, sonstigen „Volksgenossen“ oder „Staatsfeinden“ ging.

NS-Kreisleiter für Bonn-Land war ab 1932 der bald als Bonner Bürgermeister tätige Ludwig Rickert (1897-1963).[16] An seine Stelle trat ab 1935 der ehemalige Reichsbahnbeamte Hans Weisheit (1901-1954), 1936 gefolgt von dem früheren Bankangestellten und Möbelvertreter Cuno Eichler (1888-1979). Im Siegkreis hatte Lorenz Hofstätter (1904-1987) bis 1934 dieses Amt inne, gefolgt von dem Elektriker Fritz Marrenbach (1896-1967), ab 1940 von Hans Bergmann (1909-?), ab 1944 von Hermann Thiel (1912-1992).

Die Kreisleiter waren (bis auf Cuno Eichler) noch relativ jung, zwischen 30 und 40 Jahre alte Männer, entstammten dem Mittelstand und hatten meist während der Weimarer Republik Kontakte zu rechtsextremen Gruppierungen aufgebaut. Ab Ende der 1920er Jahre konzentrierten sie sich anstelle der meist nicht erfolgreich verlaufenden beruflichen Karriere auf das Engagement für die NS-Bewegung. Sie stammten fast sämtlich aus der Rheinprovinz und kannten somit die politischen und kulturellen Traditionen der Region, standen aber auch in einer gewissen Distanz zur lokalen Honoratiorengesellschaft. Das galt vor allem im Siegkreis: Fritz Marrenbach kam aus dem Oberbergischen zur Kreisleitung nach Siegburg, Hans Bergmann war zuvor in Bergheim, Hermann Thiel in Jülich tätig gewesen. Der Aufstieg zum Kreisleiter brachte nicht nur politischen Einfluss, Macht und soziales Ansehen, sondern auch materielle Vorteile. So profitierte der Bonner Kreisleiter Cuno Eichler von den Versorgungsnetzwerken, über die sich die lokale NS-Elite während des Krieges mit Mangelwaren versorgte und erhielt 1943/1944 mehrere Schwarzhandelslieferungen eines lokalen Lebensmittelhändlers.[17]

Über die konkrete Amtsführung der Kreisleiter in der Region ist noch zu wenig bekannt. In den erhaltenen Akten tauchen sie oft nur gelegentlich auf, einerseits als Führer der „Bewegung“, die sich mit patriarchalem Gestus um „ihre Leute“ kümmerten, andererseits als Gralshüter nationalsozialistischer Weltanschauung, die immer wieder Einzelfälle zum Anlass nahmen, um auf eine möglichst „rücksichtslose“ Politik gegen die politischen und „rassischen“ „Gegner“ des Regimes zu drängen. Fritz Marrenbach forderte 1936 energisch Abhilfe, nachdem einem jüdischen Mann aus Ruppichteroth im Reichssender Köln zum 91. Geburtstag gratuliert worden war. Die Bonner Kreisleitung initiierte 1940 eine aufsehenerregende Prangeraktion, um eine junge Frau zu ächten, die sich mit einem polnischen Kriegsgefangenen eingelassen hatte. Die Kreisleitung in Siegburg, die seit Frühjahr 1941 vertretungsweise ebenfalls von Cuno Eichler übernommen wurde, war treibende Kraft bei der Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung in sogenannten „Judenhäusern“, bei der Internierung von Frauen, Männern und Kindern im „Judenlager Much“ im Sommer 1941 und der Verwertung der damit „freigewordenen Judenwohnungen“.[18] Der ab 1944 in Siegburg amtierende Hermann Thiel zeigte sich noch in den letzten Kriegswochen als radikaler Kämpfer für die NS-Herrschaft, in einer Zeit, in der sich ein Teil der Funktionäre bereits ins Rechtsrheinische abgesetzt hatte. Nach einer Besprechung mit dem Kölner Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar (sowie einem Vertreter der Kölner Gestapo) forderte er im März 1945 offenbar von der örtlichen Gefängnisverwaltung, die im Zuchthaus Siegburg einsitzenden als „gefährlich“ eingeschätzten politischen Gefangenen nicht in die Hände „des Feindes“ gelangen zu lassen und zu exekutieren – ein Befehl, der allerdings nicht mehr ausgeführt wurde.[19]

Abzeichen des HJ Gaus Siegkreis. (Archiv des Rhein-Sieg-Kreises)

6. Die Rolle der Bürgermeister

Trotz der unbestreitbaren Bedeutung der Kreisleiter – ein großer Teil der Herrschaftsausübung 1933-1945 war Aufgabe der klassischen Verwaltungsbehörden, der Arbeits-, Gesundheits- und Finanzverwaltung, und vor allem der Bürgermeister und Stadtverwaltungen, der Landräte und Kreisverwaltungen. Wie bereits angedeutet, waren die kommunalen und staatlichen Behörden zumeist wenige Monate nach der Machtübernahme auf Linie gebracht. An die Spitze rückten statt demokratischer Politiker und Verwaltungsexperten bewährte Nationalsozialisten, und von den Mitarbeitern wurden mit Hilfe des „Berufsbeamtengesetzes“ bald jene geschasst, die als politisch „unzuverlässig“ galten. Im Siebengebirge, in Rheinbach oder Siegburg traf es jeweils einige Verwaltungsbeamte und Gemeindepolizisten, denen man allzu große Nähe zur Zentrumspartei oder zur Sozialdemokratie unterstellte, vorwarf, sie seien vor 1933 unverhältnismäßig gegen die NS-Bewegung vorgegangen, oder vorhielt, sie hätten sich nach der Machtübernahme „nachlässig“ gegenüber den „Staatsfeinden“ auf der Linken gezeigt.[20] Insgesamt blieb die „Säuberung“ aber, wie im gesamten Reich, schon aus pragmatischen Gründen auf wenige beschränkt. Denn ohne die zahlreichen Beamten und Angestellten in Orts- und Kreisbehörden wäre der Parteiapparat kaum durchsetzungsfähig gewesen. Die Tugenden der „Kampfzeit“ reichten nicht mehr aus − schließlich ging es nun um eine planmäßige Umgestaltung der Gesellschaft, nicht nur um die Terrorisierung politischer Gegner, sondern um Bauplanung und Siedlungswesen, um Fürsorge und Gesundheitswesen, Schul- und Gewerbeaufsicht, Grundbuchverwaltung und Meldewesen. Entsprechend konnte die Mehrheit der Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Kreis weiter arbeiten, mitunter missmutig oder ein wenig skeptisch, überwiegend anpassungsbereit und durchaus einverstanden mit zentralen Zielsetzungen der NS-Bewegung. In den politischen Lageberichten aus dem Siegkreis der 1930er Jahre ist zwar vereinzelt von „Murren“ oder „Zurückhaltung“ innerhalb der Beamtenschaft die Rede, größere Klagen gab es jedoch nicht. Folgt man den Einschätzungen des Siegburger Landrates 1933/1934, so zeigten die Beamten eine positive Haltung, standen fast „restlos“ zur neuen Regierung und bemühten sich „willig“ um Einordnung auf nationalsozialistischen Kurs. In der Kreisverwaltung scheint der Anteil der Parteimitglieder schließlich gegen 90 Prozent betragen zu haben.[21]

Machtübernahme in Köln und Besetzung des Rathauses am 13. März 1933, Foto: Helmut Koch). (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln (Bp 7278))

7. Verhaltensstile und lokale Initiativen

Die Bürgermeister und Leiter der Gemeinden entwickelten sich gewissermaßen zu kleinen „Führern der Region“. Ihre Machtposition wurde durch die Umgestaltung des Kommunalrechts deutlich gestärkt, die bürgerschaftliche Kontrolle durch die Gleich- und Ausschaltung der Gemeinderäte beseitigt.[22] Hinzu kam, dass viele Bürgermeister in Personalunion Ortsgruppenleiter waren[23], ob in Lohmar, Hennef, in den Orten des Siebengebirges oder der Voreifel. Sie hatten damit die Mittel der Verwaltung und der Partei gleichermaßen in den Händen. Gerade unter den „alten Kämpfern“ gab es etliche, die die Verwaltung, den Staat vor allem „Beute“ sahen, als „Selbstbedienungsladen“ für die Interessen und materiellen Bedürfnisse der „eigenen Leute“. Staatliche Verfahren wurden missachtet, Ämterpatronage und Korruption waren auch im Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises eine häufige Erscheinung.

Der Oberkasseler Amtsbürgermeister Friedrich Pott (1899-?) brachte sich durch seinen „herrische[n] Führungsstil“ (Ansgar Klein) und erratische Entscheidungen einen Teil der örtlichen Bevölkerung gegen sich auf. Der Bürgermeister und Ortsgruppenleiter von Honnef Heinrich Behr (1895-?) fiel nicht durch „selbstherrliches“ Gebaren auf, sondern durch willkürliche Übergriffe auf „Volksgenossen“, die seinem Willen nicht entsprachen; 1934/1935 stand er wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung und Veruntreuung städtischer Gelder vor Gericht.[24] In Siegburg amtierte Wilhelm Ley (1893-?) etwas mehr als ein Jahr als „Stadtoberhaupt“, bevor er wegen Körperverletzung, Fahrerflucht, Anstiftung zur Strafvereitelung, Meineids, Urkundenvernichtung und Unterschlagung in strafrechtliche Ermittlungen geriet. In den folgenden Jahren wurden weitere Gemeindeleiter wegen vergleichbarer Delikte in Menden (heute Stadt Sankt Augustin), Oberpleis (heute Stadt Königswinter) oder Troisdorf abgesetzt.[25]

Das heißt jedoch nicht, dass die Partei ihren 1933 gewonnenen Zugriff auf die Kommunen wieder verlor. Nach etlichen Personalwechseln rückten in den Kommunen jedoch zunehmend „Parteigenossen“ auf die Bürgermeisterposten, die weniger als Lobbyisten der „Gemeinschaft“ „alter Kämpfer“ auftraten, denn als Vertreter einer politischen Verwaltung, einer nationalsozialistischen Form von Staatlichkeit.

Der nationalsozialistische Staat war zentralistisch organisiert, und so unterlag auch die Praxis der Gemeinden einer starken Regulierung: nicht nur durch Verordnungen und Gesetze, sondern durch kontinuierlich eingehende Erlasse und Verfügungen des Innenministeriums, die über das Regierungspräsidium in Köln an die Behörden in den Kreisen weitergegeben wurden. Im Rahmen dieser Vorgaben gab es für die Bürgermeister allerdings die Möglichkeit, Initiativen oder ein eigenes Profil zu entwickeln. NS-Herrschaft entwickelte sich top-down, wurde aber auch vor Ort ausgestaltet.

Das muss für den Rhein-Sieg-Kreis noch genauer erforscht werden, lässt sich aber an einzelnen Beispielen bereits zeigen. So waren es im Verhältnis zur katholischen Kirche nicht zuletzt die jeweiligen Bürgermeister und Ortsgruppenleiter, die den Ton setzten. In Sieglar (heute Stadt Troisdorf) beispielsweise führte Jakob Hörsch (1904-?) einen regelrechten Kleinkrieg gegen die örtlichen Pfarrer und Kapläne. In zahlreichen Berichten wetterte er gegen die „verkappte Zentrumsarbeit der Geistlichen“, die den Eindruck erweckten, der „heutige Staat“ würde „jede Religion vernichten“ und so den „Aufbau der Volksgemeinschaft“ gefährden. Während sich Hörsch immer wieder für ein schärferes Vorgehen gegen unbequeme Geistliche aussprach[26], sahen andere Bürgermeister weniger Reibungspunkte oder setzten in ihrer Berichterstattung, wie etwa in Troisdorf oder Siegburg, andere Schwerpunkte.

Lokale Initiative zeigte sich auch bei der Verfolgung der Juden, wie Jan Tiemann am Beispiel Siegburgs betont hat.[27] Einige Bürgermeister schlugen in ihren Berichten an den Landrat scharfe antisemitische Töne an. So geißelte der Berichterstatter aus Ruppichteroth im Frühjahr 1935 die immer noch bestehenden Beziehungen von „Volksgenossen“ zu „ortsansässigen Juden“. In den Berichten aus Niederkassel konnte man vom „herausfordernden Verhalten der Juden“ genauso lesen, wie von den Bemühungen des örtlichen Standesbeamten, der Anfang 1935 trotz fehlender Gesetzesgrundlage mit allen Mitteln versuchte, die geplante Eheschließung eines ortsansässigen jüdischen Mannes mit einer „Christin“ zu verhindern.[28]

Über lokale Bemühungen, die Diskriminierung der jüdischen Minderheit auch ohne reichsweite Vorgaben voranzutreiben, unterrichtete auch der Landrat des Siegkreises im August 1935: In vielen Orten des Bezirks, heißt es in seinem Lagebericht an die Kölner Gestapo, seien Zuzugsbeschränkungen und zahlreiche Verbote für Juden erlassen worden, etwa, was den Erwerb von Grundbesitz oder die Benutzung kommunaler Einrichtungen wie Bäder oder Kurgärten betreffe. Diese Beschlüsse seien zwar mit den Reichsgesetzen betreffend Freizügigkeit nicht in Einklang zu bringen, stellten jedoch eine „notwendige Demonstration der […] Bevölkerung dar“.[29]

Dass es verschiedene Verhaltensstile unter den Gemeindeleitern des Kreises gab, vermag der Blick auf einzelne Personen zu verdeutlichen. So findet man unter den Bürgermeistern auch in den späteren 1930er Jahren Figuren wie den in Hennef amtierenden Heinz Naas (1897-?).[30] Naas, ein altgedienter Nationalsozialist, profilierte sich als allgegenwärtiger „volkstümlicher“ Führer „seiner“ Gemeinde, dessen besondere Sorge der Ortsentwicklung und der „Heimatpflege“ galt. Gegenüber den Außenseitern der „Volksgemeinschaft“ blieb er jedoch dem Aktivismus der „Kampfzeit“ treu: Im November 1938 war es der Bürgermeister selbst, der die Inbrandsetzung der Synagoge im Ortsteil Geistingen veranlasste.[31]

Auf der anderen Seite trifft man in den Amtsstuben des Kreises auch auf eine Reihe eher zurückhaltend beziehungsweise sachlich auftretender Bürgermeister. Zu ihnen gehörte offenbar Fritz Eickhoff, seit 1926 Funktionär und Propagandist der Partei, seit 1933 Beigeordneter, seit 1936 Stadtoberhaupt in Siegburg. Er galt als problemorientiert arbeitender Verwaltungsmann, der nicht um jeden Preis Konfrontationen suchte, sondern die Vertreter der älteren lokalen Eliten aus Wirtschaft, Kirche und Verwaltung in die NS-Politik einzubinden versuchte. Dies verschaffte ihm nach 1945 in seinem Entnazifizierungsverfahren zahlreiche positive Leumundszeugnisse und den zweifelhaften Ruf eines „gerechten“ und „toleranten Nationalsozialisten“.[32]

8. Die Rolle der Landräte

Die Landräte waren die Schnittstelle zwischen der staatlichen Mittelinstanz in Köln, dem Regierungspräsidium, und den Bürgermeistern vor Ort. Der Landrat hatte in der NS-Zeit zwar nicht mehr jenen umfassenden Einfluss, der ihn in der alten preußischen Staatsverwaltung zum „König des Kreises“ hatte werden lassen. Er verlor etliche Kompetenzen durch die im NS-Regime eingerichteten Sonderverwaltungen, wurde aber auch durch verschiedene Gesetze gestärkt. Er musste in politischen Fragen und bei Stellenbesetzungen auf die Vorschläge und Forderungen des Kreisleiters und Gauleiters eingehen, war aber keineswegs bloß Erfüllungsgehilfe der Partei. Die Landräte sorgten für die Umsetzung nationalsozialistischer Politik in der Fläche, beaufsichtigten die Kommunen in finanzieller und personeller Hinsicht, bündelten lokale Initiativen und lieferten den vorgesetzten Behörden wichtigen Input, etwa durch ihre politischen und wirtschaftlichen Lageberichte. Mit den Kreisleitern entwickelte sich bei punktuellen Konflikten eine doch meist reibungslose Zusammenarbeit.[33]

Vier Landräte waren während der NS-Zeit auf dem Gebiet des heutigen Rhein-Sieg-Kreises tätig. Im Landkreis Bonn waren dies von 1933-1936 Gustav Haarmann (1876-1948) und von 1936-1945 Robert von Barton genannt Stedmann (1896-1968), im Siegkreis von 1933-1936 Ludwig Buttlar (1891-1945), von 1936-1945 Hans Weisheit. Während Haarmann und von Stedmann ausgebildete Verwaltungsjuristen waren und das konservative preußische Beamtentum verkörperten, handelte es sich bei den Landräten an der Sieg um Seiteneinsteiger. Ludwig Buttlar kam aus einem Unternehmerhaushalt und war in der Weimarer Republik als Schriftsteller und Sänger tätig gewesen, bevor er sich ab 1929 als Stadtverordneter und kommissarischer Bürgermeister in Königswinter für sein neues Amt „qualifizierte“. Der frühere Reichsbahnbeamte Hans Weisheit war seit 1925 in der NS-Bewegung aktiv und über den Posten des Kreisleiters zum Landratsamt gekommen.[34]

Inwieweit sich die unterschiedliche Sozialisation der Landräte auf ihre jeweilige Amtsführung ausgewirkt hat, ist eine offene Frage, die vielleicht auch aufgrund der schlechten Quellenlage nicht endgültig beantwortet werden kann. Bei Ludwig Buttlar, dessen Tätigkeit in den ersten Jahren des „Dritten Reiches“ in den Akten recht gut dokumentiert ist, zeigt sich jedoch, welche Rolle die Landräte für die Verfolgungspolitik des Regimes spielten. Buttlar äußerte sich trotz seiner Parteibindung eher kritisch zu Amtsanmaßungen und Übergriffen örtlicher Nationalsozialisten. Er erwartete von den gelegentlich geführten Strafverfahren gegen lokale NS-Aktivisten (wie dem gegen den früheren Siegburger Bürgermeister Wilhelm Ley) negative Auswirkungen auf die Bevölkerungsstimmung. Auf der anderen Seite plädierte Buttlar für ein möglichst lückenloses und entschiedenes Vorgehen gegen die Gegner des „nationalen Aufbaus“ und der „Volksgemeinschaft“. Gegenüber den Geistlichen, denen Buttlar eine „feindliche Ablehnung der nationalsozialistischen Idee“ unterstellte und die er als Hauptkontrahenten der Partei sah, favorisierte er einen eher harten Kurs. So unternahm er mehrfach Anstrengungen, die „untragbaren“ „Religionsdiener“ durch Versetzungen und Ausweisungen von ihrem „frömmelnden Anhang“ zu isolieren und aus dem Kreisgebiet zu entfernen.[35] Buttlars „besondere Aufmerksamkeit“ galt der Verfolgung und Ausschaltung der Kommunisten. Er koordinierte die 1933 im Kreis durchgeführten Massenverhaftungen, sprach sich gegen die frühzeitige Entlassung von Funktionären aus der „Schutzhaft“ aus, ermahnte die Kommunen zu Wachsamkeit gegenüber einem „Wiederaufleben“ der KPD und äußerte sich wiederholt kritisch über die „Nachlässigkeit“ und „Vertrauensseligkeit“, mit der die Gemeindepolizei der kommunistischen Gefahr begegne. Noch 1935, als die kommunistischen Gruppen im Siegkreis weitgehend zerschlagen waren, forderte er die Bürgermeister zu „äußerster Konsequenz“ gegen die „Staatsfeinde“ auf. Er glaube immer noch, dass man „nicht mit der notwendigen Aufgeschlossenheit, mit dem rücksichtslosen Einsatz der Person – die das vaterländische Interesse erfordert – an diese polizeilichen Aufgaben herangeht. Offenes Auge, klarer Kopf, unermüdlicher Diensteifer und der fanatische Wille zur rücksichtslosen Verfolgung jedes Verräters am deutschen Volk, Vaterland und Führer sind jetzt mehr denn je zur Erfüllung der Dienstverpflichtungen erforderlich.“[36]

9. Staatspolizei, lokale Polizeibehörden und NS-Justiz

Wer sich mit der Verfolgungsgeschichte im Rhein-Sieg-Kreis befasst, hat allerdings nicht nur mit dem Landratsamt zu tun. Zwei weitere Institutionen sind als zentrale Akteure anzusprechen: zum einen die Geheime Staatspolizei, die nicht nur mit eigenen Mitteln wie der Konzentrationslagerhaft gegen „Staatsfeinde“ vorging, sondern auch der Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörde zuarbeitete; zum anderen die politische Justiz, die im Laufe der NS-Zeit reichsweit zehntausende Urteile gegen politische Abweichler, Regimekritiker und Widerständler sprach.

Die letztentscheidenden Instanzen für die politische Verfolgung im Rhein-Sieg-Kreis waren nicht im Kreisgebiet ansässig. Die regionale Zentrale der Gestapo entstand 1933 in Köln; 1938 bildete man eine kleinere Außenstelle am Kreuzbergweg in Bonn, und erst in den letzten Kriegsmonaten, als sich die Struktur der Verfolgungsbehörden zunehmend dezentralisierte, wurde auch ein kleineres Gestapokommando im Raum Siegburg aufgestellt.[37] Zwar war die Kölner Staatspolizei für die Betreuung des gesamten Kreisgebiets verantwortlich und die Bonner Außenstelle sollte Ermittlungen im Landkreis Bonn übernehmen. Jenseits der größeren Städte war die Gestapo aber selten präsent. Die Bürgermeister und Landräte des Rhein-Sieg-Kreises forderten zwar immer wieder die Unterstützung der Staatspolizei an, weil man auf kriminalistisch geschulte und erfahrene Ermittlungsbeamte Wert legte und der fachlichen Qualität und Durchsetzungsfähigkeit örtlicher Polizisten misstraute. Entsprechend rückten Kölner Gestapobeamte während der 1930er Jahre mehrfach in Bonn, Beuel und Troisdorf an, um gegen Kommunisten vorzugehen. Einzelne Verdachtsfälle von „Spionage“ und „Sabotage“ oder die Schriftenverteilung der Zeugen Jehovas veranlassten die Staatspolizei ebenfalls, eigene Mitarbeiter zu entsenden.[38] Auch bei besonderen Aktionen rückten Gestapokommandos aus Köln oder Bonn an, wie bei dem sogenannten „Klostersturm“ 1941, bei dem Klöster und Ordensniederlassungen in St. Augustin, Geistingen (Hennef), Siegburg, Pützchen (Beuel, heute Stadt Bonn) oder Walberberg (Bornheim) enteignet wurden.[39] In viele kleinere Orte auf dem Land dürfte jedoch nie ein Staatspolizeibeamter gekommen sein. Ähnlich war es mit der Kölner Kriminalpolizei, die die nationalsozialistische „Verbrechensbekämpfung“ in der Region organisierte.

Auch die Entscheidungen der politischen Justiz wurden zu großen Teilen außerhalb des Kreisgebietes getroffen.[40] Unter den Akten der politischen Abteilungen der Kölner Staatsanwaltschaft finden sich über 1.000 Ermittlungsverfahren gegen Beschuldigte aus den Landkreisen Bonn und Sieg, die „staatsfeindlichen“ Verhaltens verdächtigt wurden oder normale Straftaten begangen hatten, die das Regime als gesellschaftspolitisch bedeutsam einschätzte. In etwa 150 dieser Verfahren fällte das Kölner Sondergericht ein Urteil.[41] Weitere politisch relevante Delikte, die nicht unbedingt vor ein Sondergericht gehörten, wurden vor dem Bonner Landgericht verhandelt, etwa kirchenpolitische Predigten von Geistlichen, Straftaten von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern (wie Devisenvergehen oder „Rassenschande“) oder Eigentums- und Gewaltdelikte mit politischem Hintergrund.

Das bedeutete allerdings nicht, dass die Amtsgerichte keine wesentliche Bedeutung für die lokale NS-Herrschaft gehabt hätten. Das gilt nicht nur mit Blick auf das in Bonn stationierte Erbgesundheitsgericht.[42] Die Amtsgerichte in Siegburg, Hennef, Eitorf, Königswinter, Bonn oder Rheinbach waren für einen Großteil der zivilrechtlichen Konfliktregulierung zuständig und bearbeiteten auch geringfügigere Straftaten mit politischem Einschlag, Jugenddelikte, Verstöße gegen das Sammlungsgesetz, den Kanzelparagraphen oder Vereinsverbote, kleinere Kriegswirtschaftsdelikte. Der Großteil der jüngeren, „linientreuen“ Juristen wurde zwar an den großstädtischen Straf- und Sondergerichtskammern eingesetzt, und am Amtsgericht in Eitorf konnte sich lange Zeit ein katholischer Richter halten, der seine Distanz zum NS-Regime zeigte. Doch legte die Justizverwaltung Wert darauf, dass zumindest beim Amtsgericht Siegburg „zuverlässige“ „Parteigenossen“ Recht sprachen.[43]

Noch größere Verantwortung als die Amtsrichter sollten die Polizeibehörden des Kreisgebietes für die Verfolgung der Jahre 1933-1945 tragen. Die Kölner Staatspolizei hatte zu ihren Hochzeiten nicht mehr als 120 Mitarbeiter, die Bonner Außenstelle blieb bei einem Stab von etwa zehn bis zwölf, so dass man bereits bei der Observierung des eigenen Stadtgebietes auf die Unterstützung anderer Sicherheitskräfte angewiesen war. Die Leitung der Kölner Gestapo machte bereits in den ersten Jahren des NS-Regimes klar, dass die Staatspolizeistelle mit Rücksicht auf ihren „geringen […] Beamtenbestand und die räumliche Größe des Bezirks“ nicht alle verdächtigen Personen selbst beobachten und „nicht […] alle politischen Verfehlungen“ durch eigene Beamte bearbeiten lassen könne. Sie nahm deshalb die Beamten der Orts- und Kreispolizeibehörden, die Polizisten in den Gemeinden und die dem Landrat unterstellte Gendarmerie, in die Pflicht. Diese wurden zu permanenter „Wachsamkeit“ in politischen Fragen ermahnt, sollten die erforderlichen Beobachtungen, Überwachungen, Ermittlungen und Verhaftungen übernehmen und hatten regelmäßig über staatsfeindliche Bestrebungen in ihrem Bezirk zu informieren.[44] Sie waren gewissermaßen der „ausführende Arm“ der Staatspolizei auf dem „platten Land“.

10. Handlungsspielräume

Wie das konkret aussah, vermitteln die erhalten gebliebenen Akten zur politischen Polizei ganz gut. Sie enthalten hunderte von Rundschreiben, in denen die Kölner Staatspolizei Woche für Woche Anweisungen der Berliner Polizeiführung weiterleitete, Vereinsverbote und Fahndungsaufrufe zur Kenntnis gab, Berichte zu Gegnergruppen einforderte, Überwachungs- und Verhaftungsaktionen anordnete. Die Anweisungen, die jeweils über den Landrat als Kreispolizeibehörde an die Gendarmen und Gemeindepolizisten weitergeben wurden, blieben häufig ohne Antwort. Gerade für die kleineren Landgemeinden waren viele Ersuchen und Anweisungen nicht relevant, so dass ihnen nichts weiter zu tun blieb, als „Fehlanzeige“ zu erstatten.[45] Bei den zentralen Verfolgungsprojekten des Regimes waren es jedoch die örtlichen Polizisten, die entscheidende Arbeit leisteten: Sie benannten die etwa 300 Kommunisten und Sozialdemokraten, die im Laufe des Jahres 1933 im Kreisgebiet verhaftet wurden und überwachten jene, die wieder aus dem Konzentrationslager entlassen worden waren; sie protokollierten die Predigten katholischer Geistlicher und nahmen übers Land ziehende Jugendliche fest, die sich dem HJ-Drill verweigerten; sie verhörten jene, die wegen „heimtückischer Äußerungen“ gegen Staat und Partei angezeigt wurden und observierten die auf dem Land eingesetzten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.[46] Und sie waren es, die die jüdischen Einwohner ihres Ortes registrierten, regelmäßig meldeten, Anfang der 1940er Jahre in die vorgesehenen Sammellager in Much und Bonn überführten und zu den Sammelpunkten für die Deportationen brachten.[47]

Die Gendarmen und Gemeindebeamten verfügten über eine nicht zu unterschätzende Definitionsmacht, denn die Polizisten und Juristen in Köln und Bonn konnten die lokale Praxis, die vor Ort gefällten Entscheidungen kaum lückenlos kontrollieren. Und betrachtet man die Verhaltensweisen der örtlichen Polizeibeamten in den Akten, so ergibt sich ein breites Spektrum an Vorgehensweisen. Die Mehrzahl scheint die Anordnungen der Kölner Gestapo und die Ermittlungsersuchen der Kölner Staatsanwaltschaft pflichtbewusst umgesetzt zu haben – vermutlich mit der Haltung, man befolge Befehle und tue eben, was polizeiliche Aufgabe sei. Dass der kommunistische Widerstand im Siegkreis bereits 1934 weitgehend zerschlagen war, dass die Bürgermeister 1942 melden konnten, in der Gemeinde befänden sich „keine Juden mehr“[48], zeigt, dass die „Nachlässigkeit“ kaum so weit verbreitet war, wie Anfang der 1930er Jahre von Landrat Buttlar befürchtet. Zudem gab es Gendarmen und Gemeindebeamte, die mit Überzeugung und Eifer für die nationalsozialistische „Gegnerverfolgung“ und Gesellschaftspolitik tätig waren. So trifft man in den Unterlagen immer wieder auf Vermerke und Berichte, in denen die Ortspolizeibehörden „Schutzhaft“ gegen örtliche „Querulanten“ und „Ruhestörer“ vorschlugen oder harte Strafen gegen „Volksschädlinge“ einforderten.

Umgekehrt gab es Übertretungen und Normbrüche, die nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet wurden. Wie eine jüngere Untersuchung zu Lohmar gezeigt hat, gab es Bürgermeister und Ortsgruppenleiter, die es vorzogen, die bei ihnen eingehenden Beschwerden und Anzeigen erst einmal selbst zu bearbeiten. Gerade bei „Parteigenossen“ oder bisher nicht vorbelasteten „Volksgenossen“ versuchten es die Führer der Gemeinden mit lokalen Konfliktlösungen, vermittelnden Gesprächen, Verwarnungen, Drohungen und erzwungenen Spenden an NS-Organisationen als Strafe.[49] Die Weiterleitung eines Falles an die Gestapo kam erst dann in Betracht, wenn die örtlichen Mittel ausgeschöpft waren oder es sich um Menschen vom Rande der Gesellschaft handelte, die man umgehend aus dem lokalen Umfeld zu „entfernen“ trachtete.

Darüber hinaus scheint es auch einzelne Polizeibeamte gegeben zu haben, die Maßnahmen des NS-Staates abzumildern versuchten, gelegentlich Anzeigen beiseitelegten oder Sachverhalte so darstellten, dass die eingeleiteten Strafverfahren bald eingestellt wurden. Solches Verhalten musste nicht unbedingt mit einer ablehnenden Haltung zum NS-Regime zu tun haben. Es ergab sich auch aus der sozialen Nähe zu den Betroffenen, langjährigen Bekannten, Vereinskollegen, Dorfnachbarn, die man nicht der ganzen Schärfe der NS-Politik aussetzen wollte.[50] Die dichten Sozialbeziehungen auf dem Land, die für Außenseiter oft verschärfte soziale Kontrolle bedeuteten, hatten für manche „Alteingesessene“ auch positive Effekte.

Gerade in den letzten Kriegsjahren konnte die Entscheidung eines Polizisten, nicht nach der schärfsten Vorschrift zu handeln, eine enorme Tragweite bekommen. Der „Volksgenossin“, die nach einer Anzeige wegen Abhörens ausländischer Sender mit einer Verwarnung wieder entlassen wurde, blieb womöglich eine mehrjährige Gefängnisstrafe erspart. Der „Zentrumsmann“, der 1944 bei der reichsweit durchgeführten „Aktion Gewitter“ aus gesundheitlichen Gründen ausgeklammert wurde, entging den erbärmlichen Haftbedingungen im Kölner Messelager und gegebenenfalls der Deportation nach Buchenwald. Und die beiden Polizeibeamten aus Königswinter und Oberdollendorf (heute Stadt Königswinter), die im Herbst 1944 zwei jüdisch-nicht-jüdische Familien[51] vor der anstehenden Deportation warnten, gaben den Betroffenen eine Chance zum Untertauchen und Überleben.

11. NS-Herrschaft „in der Provinz“

Aus dem Gesagten ergibt sich abschließend die Frage nach der Intensität und Ausprägung der NS-Herrschaft im Rhein-Sieg-Kreis. War der Kreis letztlich eine „nationalsozialistische Provinz“? Vergleicht man den Behörden- und Parteiapparat mit dem in Köln, so kann man diese Frage sicher bejahen. Der nationalsozialistische Kontroll- und Überwachungsstab war hier wesentlicher kleiner dimensioniert als in der Domstadt, wo sich etwa 2.500 Polizisten, 280 Richter und Staatsanwälte[52], ein mehrere tausend Köpfe starker Parteiapparat, Wehrmachtstreifen, die Überwachungsdienste von Post und Reichsbahn usw. um die Kontrolle der Bevölkerung kümmerten. Jenseits der Großstadt fehlten Verfolgungsexperten und radikale „Weltanschauungskämpfer“, wie man sie in der Clique um den Gauleiter Josef Grohé oder in den Führungspositionen der Kölner Gestapo finden konnte. Die wesentlichen Impulse für die Verfolgungspolitik in der Region wurden in Köln gesetzt, dort fielen die meisten Urteile gegen Regimekritiker und Widerständler, über Köln liefen die Deportationen der Juden, Sinti und Roma und anderer Randgruppen der „Volksgemeinschaft“. Und betrachtet man die Zahl der politischen Strafverfahren gegen Beschuldigte aus Köln, so lag diese mit weit über 10.000[53] deutlich über dem Wert des Rhein-Sieg-Kreises, auch in Relation zur Bevölkerungszahl. Dass in den kleineren Städten und Landgemeinden der Verfolgungsdruck nicht ganz so hoch war wie in der rheinischen Metropole, erschien auch manchen Verfolgten so. Zu denken ist hier nicht nur an Konrad Adenauer, der in Rhöndorf (Stadt Bad Honnef) Zuflucht nahm, sondern auch an einzelne Angehörige der politischen Linken, die nach der Haftentlassung ins Umland von Köln zogen. Die auf dem Land beschäftigten Zwangsarbeiter scheinen etwas größere Spielräume als in den Industriebetrieben und Ausländerlagern Kölns gehabt zu haben; und jene Männer, Frauen und Kinder aus jüdischen Mischehen, die gegen Ende des Krieges vor der drohenden Deportation flohen, versuchten häufig jenseits der Kölner Trümmerlandschaft unterzukommen.

Doch wird die Rede von der nationalsozialistischen Provinz auch auf vielerlei Weise dementiert. Mit den Zuchthäusern in Rheinbach und Siegburg standen zwei zentrale Einrichtungen der regionalen NS-Herrschaft im Kreisgebiet. Hier wurden tausende von Häftlingen durchgeschleust und über Jahre inhaftiert, nicht nur politische Gefangene aus der Region, sondern Widerstandskämpfer aus Westeuropa, wegen „Rassenschande“ verfolgte Juden, „normale“ Straftäter, „Kriegswirtschafts“- und „Rundfunkverbrecher“. Hunderte von ihnen wurden ab 1942 im Rahmen der „Thierack-Aktion“ in die Konzentrationslager deportiert, etwa 300 kamen durch die verheerende Typhus-Epidemie ums Leben, die Ende des Krieges im Siegburger Gefängnis wütete; drei Gefangene aus Luxemburg wurden im August 1944 im Rahmen einer „Sühnemaßnahme“ in der Nähe des Zuchthauses durch Anstaltsbeamte erschossen.[54] Und die Gefängnisse waren keine exterritorialen Gebiete, sondern eng mit ihrer Umgebung verbunden. Das Anstaltspersonal wohnte meist vor Ort, die Häftlinge wurden in großen Zahlen während des Krieges in regionalen Wirtschaftsbetrieben eingesetzt: bei der Zellwolle AG in Siegburg, Klöckner und Dynamit Nobel in Troisdorf, Löhe, Jakobi und Meys in Hennef.[55]

Gegen die Vorstellung einer vom NS-Terror abgewandten Provinz spricht auch der Blick auf bestimmte Verfolgungskampagnen und Opfergruppen: In Siegburg und Rheinbach wurden während des Zweiten Weltkrieges osteuropäische Zwangsarbeiter wegen „Plünderns“ ermordet; etwa 200 Jüdinnen und Juden aus den Gemeinden des Kreisgebietes wurden 1942 deportiert[56], und auch die etwa 2.400 Sterilisationsakten, die sich heute noch im Siegburger Kreisarchiv finden[57], sprechen eine deutliche Sprache.

Der Gendarm aus Ruppichteroth, der 1938 gegen die Verwüstung der Synagoge einschritt[58], der Polizeibeamte aus dem Siebengebirge, der seine Nachbarn nicht der Verschleppung preisgeben wollte – das sind Fälle, die Handlungsspielräume der örtlichen Akteure zeigen. Sie sind aber wohl Ausnahmen geblieben. Die nationalsozialistische Eroberung von Landratsämtern und Gemeinden, das Zusammenwirken von Parteiaktivisten und „Staatsdienern“, die Verknüpfung von Opportunismus, Karrierebewusstsein, politischen Ambitionen und klassischem Verwaltungshandeln sorgten dafür, dass sich auch im Kreisgebiet die NS-Herrschaft weitgehend bruchlos entfalten konnte.

In Köln wurde nach 1945 über Jahrzehnte der Mythos geprägt, in der katholisch geprägten, liberalen rheinischen Metropole habe der Nationalsozialismus letztlich nie richtig Fuß fassen können. Einen solch ausgeprägten Mythos hat es im Rhein-Sieg-Kreis wohl nicht gegeben. Doch auch hier herrschte nach 1945 die Neigung vor, lokale Mitwirkung und Täterschaft möglichst auszublenden, zu verschweigen oder zu bagatellisieren. Während einige Ortsgruppenleiter und Kreisleiter als Exponenten des Nazismus vorübergehend interniert und (wenigstens teilweise) zur Rechenschaft gezogen wurden[59], konnten die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kommunen und staatlichen Behörden ohne größere Friktionen in die Nachkriegsgesellschaft wechseln.[60] In den Erzählungen und Darstellungen zum „Dritten Reich“ dominierten lange Zeit das Narrativ von der tapferen katholischen Bevölkerung, die sich von „den Nationalsozialisten“ nicht habe vereinnahmen lassen oder der Hinweis, Terror und Verfolgung seien von „auswärtigen“ NS-Aktivisten ins Kreisgebiet „hineingetragen“ worden.

Auch diese Geschichte, die Nachgeschichte des Nationalsozialismus im Kreis, verdient noch weitere Betrachtung.

Quellen

Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (LAV NRW R)

- BR 43

- Entnazifizierungsakten

- Gerichte Rep. 112

- Gerichte Rep. 134

- Gerichte Rep. 171

- Gerichte Rep. 173

- Gerichte Rep. 195

- Gerichte Rep. 335

- Gerichte Rep. 349

- RW 18

- RW 34

- RW 58

Archiv des Rhein-Sieg-Kreises (ARSK)

- LSK 526, 714, 3259, 3261, 3262

Literatur

150 Jahre Regierungsbezirk Köln, Berlin 1966.

Arndt, Claudia Maria, „… sich überall rechtschaffen zu benehmen, tätig und überlegt zu handeln ...“. Die Landräte und Oberkreisdirektoren des Rhein-Sieg-Kreises und seiner Vorgängerverwaltungen, in: Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises 2017, S. 196-215.

Arndt, Claudia Maria (Hg.), Unwiederbringlich vorbei. Geschichte und Kultur der Juden an Sieg und Rhein. Zehn Jahre Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“, Siegburg 2005.

Arndt, Claudia Maria/Fuchs, Volker, Spuren jüdischen Lebens im Rhein-Sieg-Kreis, in: Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises 2009, S. 154-160.

Balensiefen, Friedrich/Fischer, Helmut, Hennefer Zeitung/Hennefer Volkszeitung. Politik und Wirtschaft, Kultur und Alltag in einem Lokalblatt, Teil 2: 1914-1940, Hennef 1980.

Bargel, Mike, Die NSDAP und die Gemeindeorgane des Amtes Menden (Rheinland) und seiner Gemeinden, St. Augustin 2018.

Bauer, Markus, Machtergreifung und Gleichschaltung in Siegburg. Der Lokalteil der nationalsozialistischen Zeitung „Westdeutscher Beobachter“ von 1932 bis 1939, Siegburg 2009.

Benz, Hartmut, Neunkirchen und Seelscheid. Historische Skizzen zur gemeinsamen Geschichte, Neunkirchen-Seelscheid 2009.

Brodesser, Heinrich, Heimatbuch Rhein-Sieg, Troisdorf 1985.

Brodesser, Heinrich, Mondorf im Dritten Reich, Niederkassel 2003.

Bondy, Dan/Heimig, Hildegard, „Bet Hachajim“ - Haus des Lebens. Die jüdischen Friedhöfe in Bornheim, Hersel und Walberberg, Siegburg 2004.

Bothien, Horst-Pierre, Das braune Bonn. Personen und Ereignisse (1925–1939), Essen 2005.

Bothien, Horst-Pierre, „... gegen jede Störung der inneren Front.“ Bonnerinnen und Bonner vor dem Sondergericht Köln, Essen 2012.

Bothien, Horst-Pierre, Kreuzbergweg 5. Zur Bonner Gestapo (1938-1945), in: Schloßmacher, Norbert (Hg.), „Kurzerhand die Farbe gewechselt …“. Die Bonner Polizei im Nationalsozialismus, Bonn 2006, S. 291-310.

Büttgenbach, Heinz Wilhelm, Die kommunale Selbstverwaltung in der Stadt Rheinbach, 1918-1946, Rheinbach 2013.

Buhlan, Harald, Organisation, Personal und Standorte der staatlichen Polizeiverwaltung Köln in der NS-Zeit. Mit einer Skizze zur Aufgabenwahrnehmung durch Schutz- und Verwaltungspolizei, in: Buhlan, Harald/Jung, Werner (Hg.), Wessen Freund und wessen Helfer? Die Kölner Polizei im Nationalsozialismus, Köln 2000, S. 145–197.

Buter, Peter/Pohlmann, Rudolf, Pfarrer Franz Boehm 1880–1945. Sein Leben, sein pastorales und kreativ-sozialpolitisches Wirken, sein Widerstand und seine Verfolgung im Dritten Reich, Monheim 2005.

Dederichs, Matthias, Spich. Dokumentation zur Ortsgeschichte 1900 bis 1969, Troisdorf 2018.

Dederichs, Matthias, Spich. Geschichte von Kirche und Dorf 1694-1945 (Kriegsende). Textsammlung der Fortsetzungsreihe in den Pfarrbriefen (Sommer 1994 bis Herbst 2008 mit Ergänzungen), Troisdorf 2011.

Deportiert aus Endenich. Juni/Juli 1942: Transport der Bonner Juden in die Vernichtungslager. Eine Dokumentation zur Ausstellung, Veranstalter: Verein an der Synagoge [u.a.], Bonn 1992.

Düsterhaus, Gerhard, Das Rheinbacher Zuchthaus während der NS-Zeit. Der Besuch des Abbé Franz Stock, die führenden Männer der Anstalt und die französischen Gefangenen, in: Heimatblätter des Rhein-Sieg-Kreises 78 (2010), S. 128-153.

Einhaus, Carola, Zwangssterilisation in Bonn (1934-1945). Die medizinischen Sachverständigen vor dem Erbgesundheitsgericht, Köln [u.a.] 2006.

Eumann, Ulrich, Die Strafanstalt Siegburg während des Nationalsozialismus, in: August Sanders unbeugsamer Sohn. Erich Sander als Häftling und Gefängnisfotograf im Zuchthaus Siegburg 1935-1944, hg. vom NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, Berlin 2015, S. 235-259.

Faßbender, Heinz (Hg.), 150 Jahre Landgericht Bonn. Festschrift, Bonn 2000.

Fischer, Helmut, Die Geschichte der NSDAP, Ortsgruppe Hennef. Ein Zeitdokument. Ein „Ehrenbuch des deutschen Dorfes“, in: Heimatblätter des Rhein-Sieg-Kreises 59 (1991), S. 127-148.

Fischer, Helmut, Der Untergang der jüdischen Gemeinde Geistingen-Hennef, in: Fischer, Helmut (Hg.), Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Hennef-Sieg, Hennef 1974, S. 49-105.

Fischer, Helmut, Die Zerstörung der Synagoge in (Hennef-)Geistingen, in: Rupprath, Gisela (Hg.), Die jüdische Gemeinde Hennef-Geistingen, Hennef 1999, S. 47-51.

Floer, Bernd, Kollektiver Widerstand gegen den Nationalsozialismus aus dörflich-katholischem Milieu im Erzbistum Köln. Ein Fallbeispiel aus dem Jahr 1935, München 2008.

Flörken, Norbert (Bearb.), Quellen zur Geschichte Troisdorfs im „Dritten Reich“, hg. vom Archiv der Stadt Troisdorf, 2 Bände, Troisdorf 2009.

Flörken, Norbert, Troisdorf unter dem Hakenkreuz. Eine rheinische Kleinstadt und die Nationalsozialisten, 1. Auflage, Troisdorf 1986, 2. Auflage, Troisdorf 2013.

Friedrich, Leonie/Ziehms, Sandra, Mahnmal im Rheinbacher Stadtpark. [Online]

Haas, Peter/Dederichs, Matthias (Bearb.), Zwangsarbeiter in Troisdorf, Troisdorf 2000.

Handschuhmacher, Thomas, „Volksgemeinschaft“ als Gegenstand sozialer Praktiken. Eine Untersuchung am Beispiel der NSDAP-Ortsgruppe Lohmar, in: Geschichte im Westen 28 (2013), S. 91-117.

Henseler, Paul/Küper, Hartmut/Ossendorf, Karlheinz, Vom Kaiserreich zum Dritten Reich. Band 2: Aufsätze zu den politischen Ereignissen in der Bürgermeisterei Menden/Rheinland zwischen 1933 und 1945, Siegburg 2003.

Heppekausen, Kaspar, 25 Jahre aus dem Leben der Pfarre St. Servatius in Siegburg 1917-1942, Siegburg 1948.

Hey, Willi, Oberkassel im Krieg und in der Nachkriegszeit (1939-1948), Bonn 1995.

Keller, Sven, Volksgemeinschaft am Ende. Gesellschaft und Gewalt 1944/45, München 2013.

Klefisch, Peter (Bearb.), Die Kreisleiter der NSDAP in den Gauen Köln-Aachen, Düsseldorf und Essen, Düsseldorf 2000.

Klein, Ansgar Sebastian, Aufstieg und Herrschaft des Nationalsozialismus im Siebengebirge, Essen 2008.

Klein, Ansgar S., „Euthanasie“, Zwangssterilisationen, Humanexperimente. NS-Medizinverbrechen an Rhein und Sieg 1933-1945, Köln [u.a.] 2020.

Klein, Ansgar S., Das Siebengebirge in der NS-Zeit, in: Internetportal Rheinische Geschichte. [Online]

Korte-Böger, Andrea (Hg.), Steine und Erde. Der jüdische Friedhof in Siegburg, Siegburg 2004.

Lilla, Joachim, Statisten in Uniform. Die Mitglieder des Reichstags 1933-1945. Ein biographisches Handbuch, Düsseldorf 2004.

Linn, Heinrich (Hg.), Juden an Rhein und Sieg. Ausstellung des Archivs des Rhein-Sieg-Kreises, Mai-Sept. 1983, Siegburg 1983.

Manthe, Barbara, Richter in der nationalsozialistischen Kriegsgesellschaft. Beruflicher und privater Alltag von Richtern des Oberlandesgerichtsbezirks Köln, 1939-1945, Tübingen 2013.

Mertens, Annette, Himmlers Klostersturm. Der Angriff auf katholische Einrichtungen im Zweiten Weltkrieg und die Wiedergutmachung nach 1945, Paderborn [u.a.] 2006.

Mertens, Annette, Widerstand gegen das NS-Regime? Katholische Kirche und Katholiken im Rheinland 1933−1945, in: Internetportal Rheinische Geschichte. [Online]

Mies, Horst, Sie waren Nachbarn. Zur Geschichte der Juden in Rheinbach im Dritten Reich. Mit einem Anh[ang] von Peter Mohr „Weggekommen“! aber: Wer? Wohin? Welches Schicksal?, 1. Auflage 2002, 2., verbesserte Auflage, Rheinbach 2008.

Mies, Horst, Anpassung oder Resistenz? Katholische Kirche und Städtisches Gymnasium in Rheinbach im Dritten Reich, Rheinbach 2008.

Mies, Horst [u.a.], Kleinstadt in der Krise. Machtergreifung in Rheinbach 1932/33 und andere Beiträge, Rheinbach 2004.

Müller, Stephan, Oskar Grimm – Pfarrer von Niederkassel in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft, in: Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises 1989, S. 139-144.

Neufeind, Wolfgang (Hg.), 100 Jahre Gefängnis Siegburg. Strafvollzug im Wandel der Zeit, 1896-1996, Siegburg 1996.

Nolzen, Armin, Die NSDAP in der Rheinprovinz nach 1933, in: Internetportal Rheinische Geschichte. [Online]

Paul, Johann, Fritz Eickhoff. Nationalsozialistischer Bürgermeister von Siegburg 1936-1945, in: Heimatblätter des Rhein-Sieg-Kreises 81 (2013), S. 70-93.

Paul, Johann, Das Wort „unmöglich“ gibt es nicht. Der Siegkreis in der frühen Nachkriegszeit (1945-1948), Siegburg 2012.

Pertz, Dietmar/Sönnert, Ingrid (Hg.), Ihre Namen werden bleiben! Dokumentation zur Geschichte der Meckenheimer und Rheinbacher Juden und ihrer Friedhöfe, Siegburg 2013.

Reifenrath, Bruno F., Die Internierung der Juden in Much. Ein Buch des Gedenkens, Siegburg 1982.

Rey, Manfred van, 100 Jahre Wahlen und Parteien im Rhein-Sieg-Kreis 1848-1949, Siegburg 1978.

Rey, Manfred van, Die jüdischen Bürger von Oberkassel, in: Bonner Geschichtsblätter 36 (1984), S. 291-334.

Rey, Manfred van, Leben und Sterben unserer jüdischen Mitbürger in Königswinter. Ein Buch des Gedenkens, Königswinter 1985.

Rey, Manfred van, Die Vernichtung der Juden in Bonn, in: Eichhorn, Eugen/Thiele, Ernst-Jochen (Hg.), Vorlesungen zum Gedenken an Felix Hausdorff, Berlin 1994, S. 227-250.

Romeyk, Horst, Die leitenden staatlichen und kommunalen Verwaltungsbeamten der Rheinprovinz 1816-1945, Düsseldorf 1994.

Roth, Thomas, Die Geheime Staatspolizei Köln, in: Internetportal Rheinische Geschichte. [Online]

Roth, Thomas, „Verbrechensbekämpfung“ und soziale Ausgrenzung im nationalsozialistischen Köln. Kriminalpolizei, Strafjustiz und abweichendes Verhalten zwischen Machtübernahme und Kriegsende, Köln 2010.

Roth, Thomas, „Verbrechensbekämpfung“ und Verfolgung. Zur Praxis der Bonner Kriminalpolizei 1933-1945, in: Schloßmacher, Norbert (Hg.), „Kurzerhand die Farbe gewechselt …“. Die Bonner Polizei im Nationalsozialismus, Bonn 2006, S. 221-289.

Rupprath, Gisela (Hg.), „Bet Olam“ - Haus der Ewigkeit. Der jüdische Friedhof in Hennef-Geistingen, Siegburg 2006.

Schröder, Karl, Die „Adolf-Hitler-Schule des Gaues Köln-Aachen“ oder die Utopie vom „neuen Menschen“. (Ein Beitrag zur Geschichte der Städte Waldbröl und Königswinter), in: Heimatblätter des Rhein-Sieg-Kreises 56 (1988), S. 165-175.

Schröder, Karl, Die Juden in den Gemeinden Eitorf und Ruppichteroth, Siegburg 1974.

Schröder, Karl, Vor 50 Jahren: Die Exekution der luxemburgischen Geiseln Jean Buck, Marcel Charpantier und Camille Koerner auf dem Schießstand „Ulrather Hof“ bei Siegburg am 23. August 1944, in: Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises 1994, S. 96-113.

Schulte, Albert, Die Machtergreifung 1933 in Sieglar, in: Troisdorfer Jahreshefte 13 (1983), S. 2-24.

Stadtarchiv St. Augustin (Hg.), Das Ende des Zweiten Weltkrieges im Amt Menden/Rheinland, Siegburg 2005.

Thrams, Peter, Geschichte der Stadt Meckenheim. Von den Anfängen der Siedlung bis zur kommunalen Neugliederung 1969, Siegburg 2002.

Tiemann, Jan, „Unbekannt verzogen“. Deportation und Emigration der Juden aus Siegburg, 1933-1942, Siegburg 2009.

Tiemann, Jan, Vertrieben – versteckt – vernichtet. Ein Zeitzeugengespräch aus Siegburg, in: Heimatblätter des Rhein-Sieg-Kreises 78 (2010), S. 154-173.

Tiemann, Jan, Warten auf die „Sonderbehandlung“. Die Internierung der Juden aus dem Siegkreis im Sammellager Much vor 70 Jahren, in: Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises 27 (2012), S. 72-77.

Vogt, Helmut, Bonn in Kriegs- und Krisenzeiten (1914–1948), in: Höroldt, Dietrich/van Rey, Manfred (Hg.), Geschichte der Stadt Bonn, Band 4: Von einer französischen Bezirksstadt zur Bundeshauptstadt 1794–1989, Bonn 1989, S. 437-638.

Walterscheid, Joseph, Der Volkshausprozess, in: Heimatblätter des Rhein-Sieg-Kreises 34 (1966), S. 33-44.

Wolff, Claudia-Martina, Die Juden in Bornheim vom Beginn der Franzosenherrschaft (1794) bis in die Zeit des Nationalsozialismus, in: Heimatblätter des Rhein-Sieg-Kreises 66/67 (1998/1999), S. 93-156.

Zenker, Peter, Zwangsarbeit in Siegburg, Ms., Siegburg 2005. [Online]

Zenker, Peter, Zwangsarbeit in Siegburg, in: Heimatblätter des Rhein-Sieg-Kreises 75 (2007), S. 162-177.

Gau Köln-Aachen (lila Umrandung), Ausschnitt aus der Karte 'Nationalsozialistische Gaue im Rheinland 1944', Bonn 2010. (LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte)

- 1: Klein, Euthanasie.

- 2: Vgl. https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Projekte/Widerstand-im-Rheinland-1933-1945.

- 3: Vgl. Flörken, Troisdorf, S. 14-36, 50-54; Klein, Siebengebirge (inklusive Zitat); Klein, Aufstieg, S. 95-106.

- 4: Zahlen nach Rey, Wahlen, S. 94; dort auch genauere Hinweise zu den Wahlergebnissen.

- 5: Vgl. Bauer, Machtergreifung, S. 79-83; Klein, Siebengebirge; Klein, Aufstieg, S. 198-202; Mies, Kleinstadt, S. 107-110; Walterscheid, Volkshausprozess sowie die Hinweise in LAV NRW R BR 43 Nr. 221. Für Sieglar Schulte, Machtergreifung, S. 13-14.

- 6: Vgl. beispielhaft Bauer, Machtergreifung, S. 50-53; Flörken, Troisdorf, S. 37-48; Klein, Aufstieg, S. 161-171; Henseler/Küper/Ossendorf, Kaiserreich, S. 67-74; Mies, Kleinstadt, S. 128-130; Schulte, Machtergreifung, S. 12-13. Die Zahl nach Klein, Aufstieg, S. 163.

- 7: Zitat und Befunde nach Nolzen, NSDAP.

- 8: Genauer zu den NS-Schulungseinrichtungen Klein, Aufstieg, S. 231-242; Balensiefen/Fischer, Zeitung, S. 340-342; Schröder, „Adolf-Hitler-Schule“, S. 170-174. Zu den SA-Standarten vgl. Bothien, Bonn, S. 97-99; Klein, Aufstieg, S. 244-248; zur HJ Klein, Aufstieg, S. 438-453. Die Zahlen der Mitglieder von NSV und DAF lassen sich nur grob schätzen aufgrund der Einwohnerzahl des Kreises und des Mitgliedschaftsanteils an der Gesamtbevölkerung von knapp 18 beziehungsweise 28 Prozent im Jahr 1939. Mehrfachmitgliedschaften waren häufig.

- 9: Vgl. Bauer, Machtergreifung, S. 49, 51-52, 128-135, 139-141; Bothien, Bonn, S. 81-84, Zitat S. 83.

- 10: Vgl. die Berichte der Bürgermeister aus dem Jahr 1935 in ARSK, LSK 3261 (Zitat „Wühlarbeit“ nach Bericht BM Siegburg, 15.7.1935); Klein, Aufstieg, S. 208-209, 216, 220.

- 11: Vgl. Brodesser, Mondorf, S. 20-37; Buter/Pohlmann, Boehm, S. 36, 49-107; Floer, Widerstand, S. 141-146; Müller, Grimm. Das vorherige Zitat nach Bericht LR Siegkreis an Regierungspräsident Köln, 3.12.1933, ARSK, LSK 3262.

- 12: Vgl. insbesondere die zusammenfassenden Lageberichte des Landrates Siegkreis vom 22.11.1934, 21.3.1935 (Zitat „materielle Einstellung“), 21.6.1935, 21.8.1935, ARSK, LSK 3262.

- 13: Schätzung in Anlehnung an Klein, Aufstieg, S. 227. Die Zahl der Ortsgruppen nach Klefisch, Kreisleiter, S. 35, 53.

- 14: Vgl. Handschuhmacher, „Volksgemeinschaft“.

- 15: Vgl. Klefisch, Kreisleiter, S. 10-14 (Zitat S. 10).

- 16: In Bonn-Stadt war seinerzeit Felix Hausmann Kreisleiter, 1935 wurden die Parteikreise zusammengelegt. Zu den Kreisleiter-Biographien vgl. Klefisch, Kreisleiter, S. 83-84, 108-110, 128-129, 134-135, 170-172, 199-200, 222-223, 231-232; Lilla, Statisten, S. 257, 399-400, 718 sowie Bargel, NSDAP, S. 82-84; Bothien, Bonn, S. 72-75; Klein, Aufstieg, S. 135-137, 341.

- 17: Vgl. LAV NRW R Ger. Rep. 112 Nr. 14584-14587.

- 18: Vgl. Reifenrath, Internierung, S. 33-37; Schröder, Juden, S. 93. Zur „Prangeraktion“ Bothien, Bonn, S. 88-89; zur Intervention Marrenbachs LAV NRW R BR 43 Nr. 538 Bl. 198; Schröder, Juden, S. 93.

- 19: Vgl. LAV NRW R Ger. Rep. 195 Nr. 714-716; Keller, Volksgemeinschaft, S. 263-264; Neufeind, Gefängnis, S. 57.

- 20: Vgl. Bauer, Machtergreifung, S. 50; Klein, Aufstieg, S. 171-173, 309; Bericht LR Siegkreis an Regierungspräsident Köln, 3.2.1934, ARSK, LSK 3262.

- 21: So der Eindruck bei Paul, Wort, S. 101-102. Zum Vorhergehenden die Berichte in ARSK, LSK 3262 (Begrifflichkeit nach den Berichten vom 8.9.1933, 2.11.1933).

- 22: Vgl. vor allem die entsprechenden Regelungen im Preußischen Gemeindeverfassungsgesetz vom 15.12.1933 und der Deutschen Gemeindeordnung vom 30.1.1935.

- 23: Auch auf der Ebene der Kreisleiter und Landräte gab es gelegentlich diese Form der Personalunion; sie wurde aber 1937 weitgehend untersagt.

- 24: Vgl. Klein, Aufstieg, S. 326-344 (Zitate S. 327, 334). Ein weiterer Fall der Amtsenthebung im Siebengebirge betraf den 1938 wegen Amtsmissbrauch, Betrug, Untreue etc. verurteilten Bürgermeister von Königswinter Heinrich Lorenz; Klein, Aufstieg, S. 344-346.

- 25: Vgl. zu Ley genauer Bauer, Machtergreifung, S. 61-63. Des Weiteren: Bargel, NSDAP, S. 91-93; Flörken, Troisdorf, S. 48-49; Henseler/Küper/Ossendorf, Kaiserreich, S. 81-84; Klein, Aufstieg, S. 169-171. Tiemann, „Unbekannt verzogen“, S. 31-32.

- 26: Vgl. die Berichte Hörschs in ARSK, LSK 3259 und 3261, Zitat nach Bericht vom 16.3.1935; des Weiteren die verschiedenen Hinweise in LAV NRW R RW 58 Nr. 9323; Buter/Pohlmann, Boehm.

- 27: Tiemann, „Unbekannt verzogen“, S. 25-26, 28-29, 31, 33-36, 76-77. Vgl. auch Bauer, Machtergreifung, S. 99-102.

- 28: Vgl. Lagebericht Landrat Siegkreis, 24.5.1934, ARSK, LSK 3262; Berichte BM Niederkassel, 2.1.1935 (Zitat), 10.6.1935, ARSK, LSK 3259; Bericht BM Niederkassel, 16.4.1935, ARSK, LSK 3261. Vgl. auch die antisemitischen Aktionen und Äußerungen des Bürgermeisters von Much 1941/1942; Reifenrath, Internierung, S. 44-45, 49, 51.

- 29: Lagebericht, 21.8.1935, ARSK, LSK 3262.

- 30: Ähnlich agierten Jakob Hörsch aus Sieglar und Josef Wiertz in Rheinbach. Zu Hörsch vgl. die Hinweise in Anm. 26 sowie ARSK, LSK 714, 3262 und Schulte, Machtergreifung. Zu Wiertz vgl. Mies, Kleinstadt, S. 96-97, 123-126, 130-136, 145-147; Mies, Anpassung, S. 53-55, 60, 62-64, 98-99; Mies, Nachbarn, S. 10, 47, 49-50, 61-62, 64-66.

- 31: Vgl. Fischer, Geschichte; Fischer, Untergang; Fischer, Zerstörung. Die Art der Beteiligung von Naas am Niederbrennen der Synagoge wird in der Literatur unterschiedlich dargestellt. Zum Novemberpogrom im Kreisgebiet vgl. auch den Beitrag von Elfi Pracht-Jörns in Arndt, Unwiederbringlich vorbei, S. 41-44.

- 32: Vgl. LAV NRW R NW 1023 Nr. 7289 (Zitate nach Leumundszeugnis Leister, 17.6.1950 und Protokoll Entnazifizierungs-Berufungsausschuss, 23.2.1951); Bauer, Machtergreifung, S. 64-66; Paul, Eickhoff, S. 81-84 sowie die Schilderungen bei Heppekausen, Jahre, S. 131, 134-135 („ehrenhaft“ und „anständig“), 139.

- 33: Die in der Forschung zuweilen stärker betonten Differenzen zwischen Landräten und Kreisleitern ließen sich im Falle des Rhein-Sieg-Kreises bislang nicht belegen.

- 34: Genauere Hinweise zu den Biografien der Landräte bei Arndt, „überall rechtschaffen“, S. 200, 207; Lilla, Statisten, S. 718; Romeyk, Verwaltungsbeamte, S. 344, 391, 490-491, 808-809.

- 35: Zitate nach den Lageberichten vom 2.10.1933, 24.5.1934 und 28.4.1934, ARSK, LSK 3262. Vgl. auch die Hinweise in ARSK, LSK 714; LAV NRW R BR 43 Nr. 538.

- 36: Zitat nach Rey, Wahlen, S. 111 beziehungsweise Bericht LR Siegkreis, 25.1.1935, LSK 526. Vgl. auch die weiteren Verfügungen Buttlars ebd., dessen Berichte in ARSK, LSK 3262 sowie die punktuellen Hinweise in LAV NRW R BR 43 Nr. 5, 251, 423, 538.

- 37: Vgl. Roth, Gestapo; Bothien, Kreuzbergweg; Bothien, Bonn, S. 101-106. - Zu den kommunalen Polizeikräften vgl. Klein, Aufstieg, S. 307-309.

- 38: Das zeigt eine Durchsicht von Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln mit staatspolizeilicher Beteiligung im Bestand LAV NRW R Ger. Rep.112.

- 39: Vgl. Mertens, Klostersturm, S. 192--222; LAV NRW R RW 18 Nr. 17/2.

- 40: Gegen Kriegsende siedelten die Dienststellen der Kölner Justiz im Zuge von Evakuierungsmaßnahmen in den Siegkreis über: In den letzten Kriegsmonaten kamen die Verwaltungsabteilungen der Kölner Generalstaatsanwaltschaft, des Oberlandesgerichts und des Landgerichts nach Eitorf, Hennef und Wiehl, Landgerichtspräsidium, Sondergericht, Jugendstraf- und Strafkammer(n) nahmen Sitz in Königswinter. Die Tätigkeit der Justiz war zu diesem Zeitpunkt aber bereits weitgehend zum Erliegen gekommen.

- 41: Schätzung nach dem Findbuch zum Bestand der politischen Abteilungen der Staatsanwaltschaft Köln beziehungsweise des Sondergerichts Köln, LAV NRW R Ger. Rep. 112.

- 42: Die Erbgesundheitsgerichte waren den Amtsgerichten zugeordnet, auch wenn sie i.d.R. eine auf den gesamten Landgerichtsbezirk bezogene Zuständigkeit hatten.

- 43: Vgl. Bauer, Machtergreifung, S. 53; Manthe, Richter, S. 96.

- 44: Zitat nach Schreiben Gestapo Köln, 19.1.1935, ARSK, LSK 526 beziehungsweise Rey, Wahlen, S. 110. Vgl. auch die Hinweise im Nachrichtenblatt der Gestapo Köln vom Oktober 1934, LAV NRW R RW 34 Nr. 1, Bl. 1-2; Schreiben Gestapo Köln, 13.6.1934, ARSK, LSK 714.

- 45: Vgl. etwa die Hinweise in LAV NRW R RW 18 Nr. 13, 18, 20, 38; LAV NRW R BR 43 Nr. 221, 423, 538.

- 46: Schätzung auf Basis anderer lokaler Befunde sowie der Verhaftungszahl in LR Siegkreis an Höherer Polizeiführer im Westen, 27.5.1933, LAV NRW R BR 43 Nr. 221.

- 47: Vgl. die entsprechenden Hinweise in LAV NRW R Ger. Rep. 112; LAV NRW R RW 18 Nr. 13-18, 20; LAV NRW R BR 43, Nr. 44, 423, 538. Vgl. auch die kursorischen Hinweise bei Klein, Aufstieg, S. 553-589; Mies, Nachbarn; Reifenrath, Internierung; Rey, Leben; Tiemann, „Unbekannt verzogen“.

- 48: Vgl. die Hinweise in LAV NRW R RW 18 Nr. 18; Pertz/Sönnert, Namen, S. 32; Thrams, Geschichte, S. 104.

- 49: Vgl. Handschuhmacher, „Volksgemeinschaft“.

- 50: Vgl. auch Roth, „Verbrechensbekämpfung“ und Verfolgung, S. 259-265, 287-289 sowie die Anmerkungen bei Manthe, Richter, S. 75-76 zu den Amtsrichtern.

- 51: Vgl. Klein, Aufstieg, S. 532-533. Hintergrund waren die Aktionen des NS-Regimes zur Ghettoisierung und Verschleppung von „jüdischen Mischlingen“ und Angehörigen von „Mischehen“.

- 52: Zahlen nach Buhlan, Organisation, S. 146; Handbuch der Justizverwaltung, bearb. im Büro des Reichsjustizministeriums, Berlin 1942, S. 162-164.

- 53: Schätzung nach dem Findbuch zum Bestand der politischen Abteilungen der Staatsanwaltschaft Köln beziehungsweise des Sondergerichts Köln (LAV NRW R Ger. Rep. 112) sowie Informationen zu Strafverfahren des Oberlandesgerichts Hamm und des Berliner Volksgerichtshofes.

- 54: Vgl. Eumann, Strafanstalt, S. 238, 255-257. Herbers, Organisationen, S. 165-172; Neufeind, Gefängnis, S. 56-57; Roth, „Verbrechensbekämpfung“, S. 268-269, 767-768; Schröder, Exekution. Häftlingsakten und -karteien der Vollzugsanstalten Rheinbach und Siegburg sind partiell erhalten in LAV NRW R Gerichte Rep. 173, 349 (Siegburg), 134, 171, 335 (Rheinbach).

- 55: Vgl. Eumann, Gefängnis, S. 248-251; Herbers, Organisationen, S. 151-157; Neufeind, Gefängnis, S. 52; http://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?action=2.2&tab=7&id=100001104.

- 56: Schätzung nach den Angaben in Arndt, Unwiederbringlich vorbei; Deportiert nach Endenich, S. 18; Mies, Nachbarn, S. 74-78; Reifenrath, Internierung, S. 39, 60-67; Rey, Vernichtung, S. 237-241; Tiemann, „Unbekannt verzogen“, S. 53-57, 63-66; Vogt, Bonn, S. 602. Die genaue Zahl der aus dem damaligen Landkreis Bonn und dem früheren Siegkreis deportierten Jüdinnen und Juden ist kaum zu ermitteln. - Zu den Morden an Zwangsarbeitern vgl. die Hinweise in LAV NRW R Ger. Rep. 195 Nr. 714; LAV NRW R NW 1023 Nr. 7289; Paul, Eickhoff, S. 84-87; Friedrich/Ziems, Mahnmal; http://www.hans-dieter-arntz.de/deutliches-bekennen-zum-ns-verbrechen.html.

- 57: Genauer: Unterlagen zu Anzeigen nach dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. Juli 1933. Die hierzu entstandene Untersuchung von Klein, Euthanasie ist nach Abfassung des vorliegenden Textes fertiggestellt worden.

- 58: Vgl. Arndt, Unwiederbringlich vorbei, S. 185; Schröder, Juden, S. 94 sowie die Vorgänge in LAV NRW R RW 18 Nr. 14.

- 59: Der Internierung folgte eine letztlich meist glimpflich verlaufende Entnazifizierung. Oftmals konnten die Betroffenen sich (als Vertreter, kaufmännischer Angestellter usw.) eine neue Existenz in der freien Wirtschaft aufbauen. Vgl. Bargel, NSDAP, S. 38-44; Klefisch, Kreisleiter, S. 22-27, 108-109, 134-135, 170-172, 199-200, 222-223, 231-232; Klein, Aufstieg, S. 638-639; Lilla, Statisten, S. 257, 400, 718; Romeyk, Verwaltungsbeamte, S. 344.

- 60: Zur Kontinuität des Verwaltungspersonals vgl. etwa Hey, Oberkassel, S. 74; Klein, Aufstieg, S. 630-631; Paul, Wort, S. 100-105; Vogt, Bonn, S. 621-622.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Roth, Thomas, Der „Rhein-Sieg-Kreis“ im Nationalsozialismus – Strukturen, Behörden und Parteiinstanzen, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/der-rhein-sieg-kreis-im-nationalsozialismus-%25E2%2580%2593-strukturen-behoerden-und-parteiinstanzen-/DE-2086/lido/617a4049827359.18046343 (abgerufen am 23.04.2024)