Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Straßennamen scheinen ein nicht wegzudenkender Bestandteil unseres Lebens zu sein.[1] Sie dienen in der Stadt wie auf dem Land der klaren räumlichen Strukturierung und Orientierung. Zugleich sind sie relevant für die Identität des Einzelnen. Doch was wissen wir von den Straßennamen, die uns täglich begegnen? Auch wenn wir die verschiedenen Namen nicht immer bewusst wahrnehmen oder weiter reflektieren, sind sie stets Teil unseres kulturellen Gedächtnisses.

Viele Straßen tragen Namen, die unmittelbar aus der Alltagsnutzung und Alltags- kommunikation hervorgegangen sind. Der Markt- oder der Brunnenplatz, die Bäcker- oder die Mühlenstraße, der Ackerweg oder die Ratinger Straße sind meist Benennungen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt und schließlich verfestigt haben. In vielen Städten haben Veränderungen im Stadtbild jedoch dazu geführt, dass der unmittelbare Bezug eines Straßennamens zu seinem Entstehungskontext nicht mehr auf den ersten Blick ersichtlich ist. Solche Fälle veranschaulichen besonders deutlich, wie sehr Straßen durch ihre Namen die Vergangenheit zu konservieren vermögen und Namensgebungen Straßen zu einem Medium der Erinnerung machen, mit dem Gesellschaften über den eigenen zeitlichen Horizont hinaus Vergangenes tradieren. Umgekehrt können die Veränderung und die Umbenennung von Straßen aber auch zum Vergessen führen. Beides, das Erinnern wie das Vergessen, vermag jeweils ein Indikator für den Wandel von Orten und Gesellschaften, für das Geschichtsbewusstsein und nicht zuletzt für die Bedeutung von Straßennamen im kulturellen Gedächtnis zu sein.

Seitdem sich im 18. Jahrhundert eine Straßenbenennungspraxis etablierte, die dazu überging, vermehrt Persönlichkeiten und besondere Ereignisse in Straßennamen präsent zu machen, erhielt die Namensgebung zudem eine neue, zutiefst politische Dimension. Nun galt auch für die Straße als Element des öffentlichen Raumes die Frage, welche Personen, Ideen oder Ereignisse geehrt und woran erinnert werden sollte. Die Benennung sowie die Umbenennung von Straßen wurde zu einem bedeutsamen Element der politischen Gestaltung. Dies lässt sich bereits während der Französischen Revolution in Paris beobachten, als aus Straßen wie der Rue de Richelieu die Rue de la Loi, aus der Place Royale die Place de la Liberté, aus dem Quai des Théatins der Quai Voltaire oder aus dem Montmartre der Mont Marat wurden.[2]

Allein in Deutschland zeitigten seit dieser Zeit die unterschiedlichen politischen Entwicklungen bestimmte Namensgebungen, die im Rückblick deutliche „Benennungskonjunkturen“[3] erkennen lassen. Hierzu gehört etwa ein Verbürgerlichungstrend, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts die bisherigen dynastischen Benennungen ablöste. Straßen erhielten nun vermehrt die Namen von Dichtern und Komponisten. Mit den Einigungskriegen und der Reichsgründung von 1871 nahm die Präsenz von Schlachtorten und namhaften Militärs zu. Im 20. Jahrhundert hatten insbesondere die politischen Umbrüche große Auswirkungen auf den Umgang mit Straßennamen und geben mit Blick auf die 1918 entstandene Weimarer Republik, das „Dritte Reich“, die Jahre der alliierten Besatzung ab 1945, die Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 sowie die Wiedervereinigung 1990 markante Unterschiede zu erkennen. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts richtet sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf Namen, die mit dem Nationalsozialismus und Kolonialismus im Zusammenhang stehen. Sie sind vielerorts erstmals oder teils nach langer Zeit wieder fragwürdig geworden. Die mitunter kontrovers debattierten Fragen der Abänderungen führten bislang zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Betrachten wir am Beispiel Düsseldorfs die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und die Zeit der frühen Bundesrepublik, begegnen wir ebenfalls zahlreichen Um- und Neubenennungen von Straßen. Dabei spielte immer wieder die Frage eine Rolle, ob und wie nach dem Ende der NS-Herrschaft politische Zeichen zu setzen seien. Der Stadtverordnete Peter Waterkotte von der KPD äußerte 1948 in einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, man habe sich der Straßenumbenennungen nicht nur anzunehmen, weil es von den Alliierten gewünscht sei, sondern „aus innerster Überzeugung heraus wollen wir die Straßen umbenennen, um zu zeigen, daß wir auf einem neuen Wege sind.“[4] Die Politik konnte zu dieser Zeit bereits auf zahlreiche Abänderungen von Straßennamen aufbauen, die im Frühjahr und Sommer 1945 erfolgt waren.

2. Umbenennungen unmittelbar nach Kriegsende

In Deutschland wurden 1945 vielerorts bereits vor dem Einmarsch der Alliierten und der Kapitulation des Deutschen Reichs Straßenschilder, die die Namen von Persönlichkeiten des NS-Regimes trugen oder generell von den Nationalsozialisten bestimmt worden waren, entfernt.[5] Von Seiten der Alliierten wurden umgehend nach der Eroberung Straßennamen aus der NS-Zeit verboten beziehungsweise zurückgenommen. Doch bestand hierbei zunächst ein Ermessensspielraum. Im Handbook for Military Government in Germany aus dem Jahr 1944 war die Frage nicht explizit geregelt. Die Revisionen verliefen deshalb in den verschiedenen Städten und Dörfern unterschiedlich. In einigen Orten wurden sämtliche Namensänderungen seit 1933 revidiert, in anderen nur teilweise. In Düsseldorf wurden Listen veröffentlicht, in denen die Straßen aufgeführt waren, die ihren früheren Namen zurückerhielten. Die erste Liste erschien am 19.5.1945 im Düsseldorfer Mitteilungsblatt, die zwei nächsten Listen folgten am 2.6. und am 14.7.1945.[6]

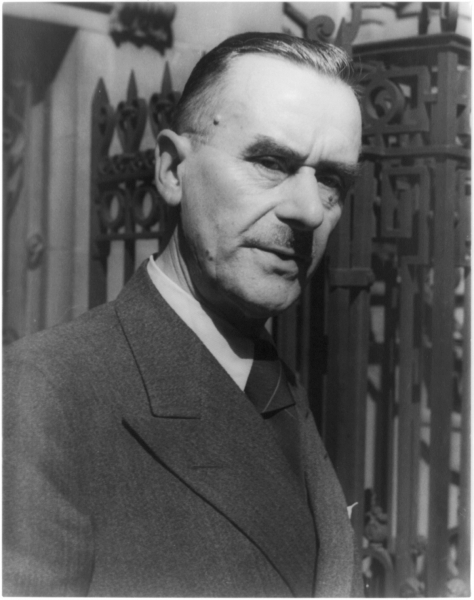

Foto des KPD-Abgeordneten Peter Waterkotte, Foto: Carl August Stachelscheid, undatiert. (Stadtarchiv Düsseldorf)

Auch wenn mittels dieser Listen in kurzer Zeit sukzessive die vollzogene Wiederherstellung der alten Straßennamen bekannt gegeben wurde, galt grundsätzlich seit der ersten Bekanntmachung vom 19. Mai, dass sämtliche Straßen, die seit 1933 umbenannt worden waren, „mit sofortiger Wirkung ihre ursprünglichen Namen“[7] zurückerhielten. Innerhalb von zwei Monaten führten daher 47 Straßennamen wieder ihre frühere Bezeichnung. So wurden im Mai 1945 unter anderem aus der Hermann-Göring-Straße und dem Adolf-Hitler-Platz wieder die Benrather Straße und der Graf-Adolf-Platz, der an Graf Adolf V. von Berg erinnerte. Im Juni gab es wieder eine Mendelssohnstraße statt einer Hans-Schemm-Straße. Im Juli wurde aus dem Landswindweg der Synagogenweg und aus der August-Wintzen-Straße die Walther-Rathenau-Straße.

1946 begann eine zweite Phase der alliierten Besatzungszeit, die bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 reichte und in der Forschung als Konsolidierungszeit bezeichnet wird.[8] Nun galt es, die Kontrollratsdirektive Nr. 30 des Alliierten Kontrollrats vom 13.5.1946 zu beachten, die auf der Grundlage des Potsdamer Abkommens die Denazifizierung und Demilitarisierung weiter forcierte. So waren nun auch alle „Straßen- oder Landstraßenschilder“ zu ändern, die „darauf abzielen, die deutsche militärische Tradition zu bewahren und lebendig zu erhalten, den Militarismus wachzurufen oder die Erinnerung an die nationalsozialistische Partei aufrechtzuerhalten, oder ihrem Wesen nach in der Verherrlichung von kriegerischen Ereignissen zu bestehen.“[9] Diese Verordnung, die militärische Ereignisse aus dem öffentlichen Raum verschwinden ließ, war durchaus umfassender ausgerichtet, denn sie galt für alle militärischen Ereignisse seit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914. Das Nordrhein-Westfälische Innenministerium, das die Kontrollratsdirektive an die Regierungsbezirke verschickte, forderte zunächst die Umbenennungen ein. Doch nur wenig später, im Februar 1947, stellte das Ministerium klar, dass die Regelung nicht für alle Militärpersonen aus dem Kaiserreich zu gelten habe. Für Benennungen, die sich auf namhafte Persönlichkeiten bezogen, die nicht in Bezug zum Kaiserreich nach Kriegsausbruch standen, gab es keinen notwendigen Änderungsbedarf.[10] Debatten in verschiedenen Städten hatten für Unstimmigkeiten und Streit in dieser Frage gesorgt. In manchen Städten wie beispielsweise Gelsenkirchen oder Iserlohn kam es zu sehr umfangreichen Umbenennungen, die sich auch auf Schlachtorte und preußische Offiziere des 19. Jahrhunderts und frühere Zeiträume bezogen.[11] Dies erfolgte aus Unkenntnis des Erlasses oder war politisch gewollt. Straßen, die die Namen Bismarck, Moltke oder Blücher führten, standen folglich in einigen Städten zur Umbenennung an. In Düsseldorf gab es derartig weit ausgreifende Änderungen nicht.

3. Umgang mit langjährigen Helden und Düsseldorfer Persönlichkeiten

In der jungen Bundesrepublik basierten die Düsseldorfer Debatten und Entscheidungen über Straßennamen auf unterschiedlichen Anlässen. Zur Bezugnahme auf Anordnungen der Alliierten kamen Initiativen von verschiedenen Seiten hinzu. Zudem führten der Wiederaufbau und das rasche Wachstum der Stadt vermehrt zur Einrichtung neuer Straßen. Die Verantwortlichen votierten dabei in vielen Fällen für relativ unverfängliche Namen, die sich häufig organisch in die bereits vorhandenen Straßennamen vor Ort einfügten. Namen wie Pattscheider Weg oder Oldenburger Straße waren unauffällig und relativ neutral.[12] Solche Namen verursachten keine Diskussion. Anders sah es jedoch bei Vorschlägen aus, die bekannte Persönlichkeiten betrafen.

Foto des Adolf-Hitler-Platzes (heute Graf-Adolf-Platz) nach einem Luftangriff. Im Hintergrund ist das Telegrafenamt, in der Mitte die Oberpostdirektion und ganz rechts die Ruine des Café Wien zu erkennen, 25.8.1942. (Stadtarchiv Düsseldorf)

Dies zeigte sich erstmals im Frühjahr 1949, als die Namensänderung weiterer Straßen zur Debatte stand, um der Kontrollratsdirektive Nr. 30 von 1946 sowie einigen Änderungsvorschlägen nachzukommen, „die auf Grund der Initiative aus Kreisen der Bevölkerung entstanden sind“.[13] Zu den prominenten Personen, die unter Bezugnahme auf die Kontrollratsdirektive nicht länger im öffentlichen Raum präsent sein sollten, gehörte der frühere Reichspräsident Paul von Hindenburg (1847-1934). Ihn hatte die Stadt bereits 1915, kurz nach der Schlacht bei Tannenberg, geehrt, indem sie die Alleestraße in Hindenburgwall umbenannte. Ferner standen mit der Bockholtstraße, der Boelckestraße, der Immelmannstraße und der Richthofenstraße vier bekannte Militärs des Ersten Weltkriegs im Fokus, die im Falle Bockholts seit 1933, in den drei anderen Fällen seit 1928 als Namensgeber fungierten.[14] Ludwig Bockholt (1885-1918) war aufgrund seines Langstreckenflugrekords mit einem Luftschiff zu Ansehen gekommen. Oswald Boelcke (1891-1916), Max Immelmann (1890-1916) und Manfred von Richthofen (1892-1918) - der sogenannte Rote Baron -, hatten als Jagdflieger Erfolge gefeiert. Aufgrund der erreichten Höchstzahl an Luftsiegen war Richthofen der bekannteste unter ihnen. Die Ehrungen und die Präsenz des Roten Barons erstreckten sich nicht nur auf die Weimarer Republik und das „Dritte Reich“, sondern sind in der Bundesrepublik bis heute anzutreffen.[15]

Als der Düsseldorfer Stadtrat am 23.3.1949 über die Umbenennung dieser Straßennamen zu entscheiden hatte, erhob niemand Einwände bei der vorgeschlagenen Umbenennung des Hindenburgwalls. Doch hinsichtlich der vier anderen Namensgeber war der Rat nicht ganz einer Meinung, wie der Einwand des FDP-Politikers Wilhelm Berens zeigt. Er äußerte, dass auch die Engländer am Grab Manfred von Richhofens Blumen abgeworfen und diesen berühmten Jagdflieger „ritterlich“ verehrt hätten, weshalb sie als „faire Nation“ sicherlich keinen Einwand dagegen erheben würden, wenn man die Namen dieser berühmten Deutschen unangetastet ließe.[16] Denn die vier Herren hätten im Ersten Weltkrieg „nichts anderes getan […] als ihre Pflicht (Zuruf: Bravo! Sehr richtig!).“ Die FDP lehnte eine Umbenennung ab, weil man sich damit selbst die Achtung versagen würde: „Wenn wir einer solchen Aenderung der Straßennamen zustimmen, würden wir meiner Ansicht nach und auch der Ansicht meiner Fraktion nach uns selbst verleugnen. Indem wir in diesem Falle die Vorlage ablehnen, achten wir uns selbst und erringen uns die Achtung der andern, weil wir zu den Leuten stehen, die für Deutschland immerhin etwas bedeuten.“ Berens wies darauf hin, dass die Umbenennungen außerdem inkonsequent seien, denn dann müsste auch die nach Kaiser Wilhelm II. benannte Kaiser-Wilhelm-Straße umgetauft werden. Der Kaiser sei hinsichtlich der genannten Herren derjenige, der wohl „eine fragwürdigere Rolle gespielt“ habe. Dass die Kaiser-Wilhelm-Straße 1888 kurz nach dem Tod Kaiser Wilhelm I. benannt worden war und sich folglich ursprünglich gar nicht auf dessen Enkel bezog[17], schien Berens und den anderen Sitzungsteilnehmern offensichtlich nicht bewusst gewesen zu sein. Zumindest wurde der Aussage nicht widersprochen.

In der Abstimmung sprach sich die Mehrheit der Ratsmitglieder jedoch für die vorgeschlagenen Änderungen aus. Die Richthofenstraße erhielt die frühere Bezeichnung Kaiserswerther Straße zurück. Aus der Boelckestraße wurde die Kehler Straße, benannt nach der badischen Stadt Kehl. Für die Bockholtstraße wählte man den Luftfahrtpionier Otto Lilienthal zur neuen Bezugsperson. Und die Immelmannstraße erhielt mit Hermann Köhl jene Persönlichkeit zum Namensgeber, die 1928 zusammen mit James Fitzmaurice und Günther Freiherr von Hünefeld erstmals ohne Unterbrechung den Atlantik von Europa nach Amerika überflogen hatte, nachdem dies im Jahr zuvor Charles Lindbergh in umgekehrter Richtung gelungen war.

Unstrittig waren zur gleichen Zeit hingegen andere Personen, die in der Weimarer Republik und als Gegner des „Dritten Reichs“ politisch aktiv gewesen waren und durch ihre Geburt oder ihr Wirken vor Ort einen direkten Bezug zur Stadt hatten. So benannten die Ratsmitglieder in der gleichen Sitzung im März 1949 eine Straße nach Carl Sonnenschein, einem katholischen Priester, der 1876 in Düsseldorf geboren und 1929 in Berlin gestorben war. Er war vor allen Dingen aufgrund seines karitativen Wirkens in den Arbeiterbezirken der Reichshauptstadt sehr angesehen. Kurt Tucholsky hatte ihn den „Zigeuner der Wohltätigkeit“ genannt, der „für die ganz Feinen eine etwas suspekte Erscheinung“[18] gewesen sei. Im Fall dieses Priesters konnte man sich ohne Debatte auf eine Benennung einigen. Der KPD-Stadtverordnete Waterkotte äußerte nur, er habe gehört, Sonnenschein sei ein politisch Verfolgter gewesen, „so daß die Sache zurecht besteht.“[19]

Diese Zustimmung galt auch für den in Düsseldorf geborenen Katholiken Erich Klausener (1885-1934), der in der Weimarer Republik zu den führenden Vertretern des politischen Katholizismus gehörte und als Gegner der Nationalsozialisten in Erscheinung trat. Er wurde am 30.6.1934 im Zuge der Entmachtung und Ermordung der SA-Spitze um Ernst Röhm sowie zahlreicher Kritiker des Regimes ermordet.[20] Die Ehrung Klauseners durch die Benennung einer neuen Straße mit seinem Namen erfolgte einstimmig.[21]

Foto des Hindenburgwalls (heute Heinrich-Heine-Allee). In der Bildmitte ist das Wilhelm-Marx-Haus und rechts davon das Carsch-Haus abgebildet, um 1933. (Stadtarchiv Düsseldorf)

Dies galt auch für die öffentliche Würdigung von Franz Jürgens (1895-1945), der kurz vor dem Einmarsch der Alliierten am 16.4.1945 aufgrund seines Widerstands gegen das NS-Regime standrechtlich erschossen worden war. [22] Mit der Umbenennung des vor dem Polizeipräsidium gelegenen Kavallerieplatzes in Jürgensplatz sollte seiner Person und damit seines Handelns gedacht werden. Jürgens war kein gebürtiger Düsseldorfer, sondern kam erst im letzten Kriegsjahr in die Stadt und übernahm am 1.1.1945 das Kommando über die Schutzpolizei. Da er in den letzten Wochen des Regimes die Führung einer Einheit des Volkssturms und der Schutzpolizei verweigerte und zusammen mit mehreren Bürgern im Rahmen der sogenannten Aktion Rheinland Widerstand leistete, unter anderem durch die Festsetzung des Polizeipräsidenten August Korreng, mussten er und vier weitere Bürger, die sich hieran und an den Verhandlungen mit den Alliierten zur friedlichen Übergabe der Stadt beteiligt hatten, ihr Leben lassen.[23] Es war vier Jahre später der Wunsch gewesen, diesem Mann von Seiten der Stadt Anerkennung für die bewiesene Verantwortung zu zeigen, wie Oberbürgermeister Joseph Gockeln in der Sitzung äußerte.[24]

Das Polizeipräsidium am Mackensplatz (heute Franz-Jürgens-Platz), Foto: Julius Söhn, um 1936. (Stadtarchiv Düsseldorf)

Persönlichkeiten, die aus Düsseldorf stammten oder hier Verdienste erwarben, gehörten folglich zu den ersten ausgewählten Namensgebern von Straßen. Dass aber Persönlichkeiten mit lokalem Bezug auch umstritten waren und angedachte Alternativen nicht unbedingt zum Zuge kamen, zeigt die Debatte um die Umbenennung der Ernst-Poensgen-Allee im November 1949.[25] Die Familie Poensgen gehört zu den „bedeutendsten Unternehmerfamilien der rheinischen Wirtschaftsgeschichte“[26]. Im 19. Jahrhundert maßgeblich am Auf- und Ausbau der Eisen- und Stahlindustrie beteiligt, engagierte sich auch der 1871 geborene und 1949 gestorbene Ernst Poensgen als Unternehmer und Mäzen in der Stadt. In der NS-Zeit hatte er verschiedene Funktionen in der Rüstungsindustrie inne und war seit 1935 Vorstandsvorsitzender der knapp zehn Jahre zuvor mit Fritz Thyssen (1873-1951) gegründeten Vereinigten Stahlwerke, blieb dem Nationalsozialismus gegenüber jedoch offensichtlich „skeptisch eingestellt.“[27] Wenige Monate nach seinem Tod stand eine Umbenennung der seit 1941 im Stadtteil Flingern gelegenen Ernst-Poensgen-Allee zur Debatte.

Angestoßen hatte sie der KPD-Stadtverordnete Waterkotte, indem er in der Sitzung des Hauptausschusses am 31.10.1949 im Zusammenhang mit der beschlossenen Einrichtung der Erich-Klausener-Straße den Vorschlag unterbreitete, die Ernst-Poensgen-Allee in Peter-Erdmann-Straße umzubenennen. Es sollte hierdurch an ein Düsseldorfer Mitglied des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold erinnert werden, das „1926 aus politischen Gründen“[28] ermordet worden war. Der Ausschuss stimmte diesem Vorschlag zu und sprach sich somit erneut für die Würdigung eines engagierten Demokraten der Weimarer Republik aus, in der das 1924 von SPD, Zentrum und DDP gegründete Reichsbanner ein zentrales prorepublikanisches Bündnis der Demokraten war. Doch die Verwaltung, die vom Ausschuss mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage für die Stadtverordnetenversammlung beauftragt wurde, war mit Unklarheiten konfrontiert, die schließlich der geplanten Umbenennung eine ganz neue Richtung gaben.

Die Verwaltung war davon ausgegangen, dass die frühere Ronsdorfer Straße im Laufe der Zeit in drei Abschnitte unterteilt worden war und neben der Bezeichnung Ronsdorfer Straße die Namen Rosmarinstraße sowie seit 1941 Ernst-Poensgen-Allee trug. Bei der Überprüfung wurde jedoch festgestellt, dass durch die Einführung der Ernst-Poensgen-Allee die gesamte Ronsdorfer Straße bis hin zur Rosmarinstraße von dieser Namensgebung betroffen war, was bedeutete, „daß es keine Ronsdorfer Straße mehr gibt.“[29] Damit hatten sich die Gegebenheiten, von denen die Verwaltung offensichtlich noch in der Sitzung des Hauptausschusses ausgegangen war, zu Beginn der nachfolgenden Stadtverordnetenversammlung bereits verändert. Die Verwaltung beabsichtigte daher, die Beschlussvorlage zurückzuziehen. Indem die SPD allerdings den Antrag einbrachte, die Ernst-Poensgen-Allee wieder „umzuändern in Ronsdorfer Straße, wie sie früher hieß“, nahm die Umbenennung die entscheidende Wende. Auch Peter Waterkotte, der ursprünglich den Vorschlag eingebracht hatte, die Straße nach Peter Erdmann zu benennen, schloss sich aus pragmatischen Gründen diesem Antrag an. Zudem führte der SPD-Stadtverordnete Karl Stein aus, dass die Anwohner bereits kurz nach dem Zusammenbruch von 1945 die Absicht gehabt hätten, die Straße nach Peter Erdmann zu benennen, doch habe das die bereits damals auf dieser Straße lebende Witwe abgelehnt. Ihr sei es „lieber“, so Stein, die Straße wieder als Ronsdorfer Straße zu bezeichnen. Außerdem stehe davon losgelöst jeder Fahrgast, der die Straßenbahn benutze, „auf dem Standpunkt, daß diese Straße Ronsdorfer Straße heißt und nicht Ernst-Poensgen-Allee.“

Am Ende der Debatte wurde die vorgeschlagene Umbenennung in Ronsdorfer Straße von einer Mehrheit angenommen. Jedoch rief das Abstimmungsverhalten Kritik hervor. Da 22 Stimmen für und 18 Stimmen gegen die Änderung gezählt wurden, äußerte der SPD-Stadtverordnete Georg Richter, die „CDU ist für Nazis. Das ist ein Vertrauensvotum für Nazi-Poensgen.“ Auch der KPD-Politiker Waterkotte hielt den Stadtverordneten von CDU und Zentrum vor, sie „gehen mit den Konzernherren und mit den Nazis.“ Am Beispiel von Ernst Poensgen zeigte sich eine Entzweiung, wenngleich es keine vertiefte Auseinandersetzung gab. Aus Sicht von SPD und KPD gehörte Poensgen nicht zu den Personen, mit denen man zeigen konnte, dass man auf einem neuen Weg war.

4. Neue Symbole der jungen Republik

Bei den Straßenbenennungen kamen aber auch Politiker, Künstler und Städte zum Zuge, die aufgrund ihrer nationalen oder internationalen Bedeutung ausgewählt wurden. Zu den ersten namhaften Persönlichkeiten gehörte gleich zu Beginn des Jahres 1950 Friedrich Ebert (1871-1925). Nachdem der Hauptausschuss im August 1949 den Vorschlag der Landesregierung, das Mannesmannufer in Friedrich-Ebert-Straße umzubenennen, mit der Begründung abgelehnt hatte, diese Straße sei „als Teilstraße der Rheinfront nicht geeignet“[30], entschied man wenige Monate später aus eigener Überlegung heraus, die Kaiser-Wilhelm-Straße nach dem ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik umzubenennen.[31] Da der 30. Jahrestag dieser Wahl im Jahr 1919 verstrichen war, nahm man den 25. Todestag des Sozialdemokraten am 28.2.1950 zum Anlass. Die Ehrung Eberts stand außer Frage. Der erste Kaiser des 1871 gegründeten Deutschen Reichs verschwand geräuschlos aus dem Straßenbild und wurde von „dem ersten vom Volk gewählten Staatsoberhaupt“ ersetzt, so der KPD-Stadtverordnete Fritz Schalk. Der Rat traf die Entscheidung einstimmig bei zwei Enthaltungen, die den kurzen Zuruf „Monarchisten!“ hervorriefen. Seither weist die Friedrich-Ebert-Straße zusammen mit der Bismarckstraße den Weg vom Hauptportal des Hauptbahnhofs in Richtung Innenstadt.

Während die Benennung der Friedrich-Ebert-Straße unstrittig war, sah es 1954 im Falle der heutigen Berliner Allee anders aus. Diese Straße, die im Zuge des Wiederaufbaus der zerstörten Stadt als neue Nord-Süd-Achse entstand und dem wachsenden Autoverkehr gerecht werden sollte – Düsseldorf hatte 1945 etwa 345.000 Einwohner, zehn Jahre später waren es bereits 645.000[32] –, kam nicht auf Anhieb zu ihrem Namen und ließ mehrere aufschlussreiche Vorschläge aufkommen. Als Parallelstraße zur Königsallee in der Entstehungsphase zunächst auch als Parallelstraße bezeichnet, standen in der entsprechenden Debatte des Stadtrats am 5.2.1954 vor allen Dingen zwei Namen zur Diskussion: Jan-Wellem-Straße und Straße der Republik.[33] Mit dem Vorschlag, die Straße nach Jan Wellem – Kurfürst Johann Wilhelm von Pfalz- Neuburg – zu benennen, hatte die Verwaltung eine Anregung seitens der Heimatverbände aufgegriffen, die diesen Namen favorisierten. Aus Sicht der FDP stand dieser Name für die neue Straße außer Frage. Der FDP-Ratsherr Franz Graf äußerte, dass Jan Wellem ein Symbol der Stadt und es nur folgerichtig sei, eine große und repräsentative neue Straße nach ihm zu benennen. Dagegen plädierte das Zentrum dafür, die Alleestraße, die bis 1949 noch als Hindenburgwall firmierte, in Jan-Wellem-Straße umzubenennen, da in diesem Falle die Nähe zur Altstadt gegeben sei und damit der historische Bezug eindeutig näherläge, zumal die Ausdehnung Düsseldorfs um 1700, also zu Lebzeiten Jan Wellems, ungefähr bis zu dieser Stelle gereicht habe. Die sogenannte Parallelstraße solle stattdessen „Straße der Republik“ heißen, weil sie „eine Schöpfung der Republik“ sei. Man könne und solle mit dieser Benennung zum Ausdruck bringen, dass „wir alle […] gute Republikaner sind“. Gerade weil ein solcher Name in Düsseldorf noch fehle, es aber in vielen Staaten üblich und gute Tradition sei, Plätze und Straßen so zu benennen, würde man „sein Licht unter den Scheffel stellen“, wenn man die Gelegenheit nicht nutzen und ein solches Bekenntnis derart deutlich zum Ausdruck bringen würde.

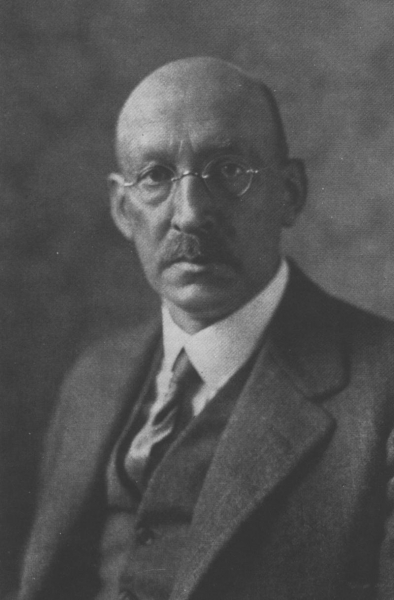

Porträtaufnahme von Ernst Poensgen, Foto: Martin Knauer, undatiert. (Stadtarchiv Düsseldorf)

Im Grunde blockierten sich diese beiden Vorschläge zunächst, zumal Oberbürgermeister Gockeln davon abriet, die Alleestraße erneut umzubenennen. Er erinnerte daran, dass man sich inzwischen darauf verständigt, geradezu einen „Rütlischwur“ gegeben habe, von Umbenennungen in der Innenstadt abzusehen, um hier endlich Ruhe einkehren zu lassen. Dadurch ließ sich eine Verständigung zwischen den beiden Varianten noch schwerer erzielen. Ganz aussichtslos war aber ein dritter Vorschlag, der eine bedeutsame Alternative darbot. Die KPD-Ratsherrin Doris Maase unterbreitete den Vorschlag, die zu benennende Parallelstraße mit dem Namen Heinrich Heine zu verbinden, denn der Name Jan Wellem könne eigentlich nicht mehr mit der Großstadt Düsseldorf assoziiert werden. Wenn es darum gehe, ein Symbol der Stadt in den Blick zu nehmen, dann sei es inzwischen geboten, ein neues Symbol zu erschaffen, das der Stadt wirklich gerecht werde – und dies sei Heinrich Heine, der Mann, „der in Europa und in der ganzen Welt als Düsseldorfs größter Sohn bekannt ist“. Für Doris Maase war Heine zugleich in Zeiten der Atombombe und der Schaffung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG-Verträge von 1952) ein Symbol der Völkerverständigung. Eine repräsentative Allee, die den Namen Heinrich Heines trage – und nicht eine kleine, kaum wahrnehmbare Nebenstraße wie jene, die zu diesem Zeitpunkt bereits seinen Namen führte[34] –, sei ein Signal für den Frieden.

Dieser Vorschlag vermochte jedoch die Mehrheit der Ratsmitglieder nicht zu überzeugen. Nach einer intensiven Debatte und einem turbulenten Abstimmungsprozess setzte sich äußerst knapp mit 29 zu 28 Stimmen die Benennung in Straße der Republik durch. Aufgrund zahlreicher Zuschriften, die zunächst den Ältestenrat beschäftigten, entschied der Rat der Stadt Düsseldorf jedoch 1955, die neu eingerichtete Nord-Süd-Verbindung in Berliner Allee umzubenennen.[35] Es war ebenfalls eine symbolisch gemeinte Straßenbenennung: Zehn Jahre nach Kriegsende sprach sich die Düsseldorfer Politik dafür aus, die geteilte ehemalige Hauptstadt zu ehren und so an die schmerzhafte Trennung der beiden deutschen Staaten und an die erhoffte Wiedervereinigung zu erinnern. Wieder einmal war damit eine Stadt zur Namensgeberin einer Straße geworden. Während in früheren Jahrzehnten berühmte Schlachtorte zur Geltung kamen und nach 1945 tendenziell weniger auffällige Städtenamen Einzug hielten, hatte man mit der Berliner Allee wie bereits mit der zunächst beschlossenen Bezeichnung Straße der Republik wieder zu einer Benennung zurückgefunden, die in einem spezifisch nationalen Kontext stand. In der 1955 souverän gewordenen Bundesrepublik besaßen die Fragen von Freiheit und von Einheit weiterhin eine innen- und außenpolitischer Aktualität. Dies galt auch für eine weitere Frage, mit der die neu eingerichtete Danziger Straße verbunden war, nämlich den Umgang mit den Vertriebenen.

Von Seiten der FDP wurde bereits 1952 der Wunsch geäußert, in den Straßenbenennungen auch die Vertriebenen zu berücksichtigen.[36] Man griff damit deren Anliegen auf, eine Möglichkeit zu finden, um an die ehemaligen deutschen Ostgebiete zu erinnern. Dabei wünschte man ausdrücklich eine treffende Straßenbenennung in der Innenstadt und nicht in einem Außenbezirk. Dass das gesamte Vorhaben „ein Politicum“ sei, wurde von der FDP selbst klar benannt. In der nachfolgenden Debatte um eine solche Straße, die bis 1956 andauerte, wurde deutlich, dass mit dem Thema Vertreibung insbesondere von Seiten der FDP die noch offene Frage der Ostgrenze beziehungsweise der ehemaligen deutschen Gebiete ins Auge genommen wurde. Da es keinen Friedensvertrag gab, der die Grenzen endgültig regelte, war dies ein aktuelles Thema, das durch die Bitte der FDP auch im Rahmen der Straßenbenennungen zur Diskussion führte. Nachdem verschiedene Straßen als mögliche Namensträger debattiert wurden, einigte man sich schließlich in der Ratssitzung am 28.5.1956 auf die Danziger Straße.[37] Die Forderung nach einer Straße in der Innenstadt ließ sich jedoch nicht durchsetzen. Entscheidend für die Benennung war schließlich, dass Düsseldorf am 7.8.1954 eine Patenschaft für die deutschsprachigen Danziger beziehungsweise die von dort stammenden Vertriebenen übernommen hatte[38], wodurch die Benennung zu einem relativ passenden und damit verbunden auch harmonisch herbeigeführten Ergebnis führte.

Ganz unspektakulär war hingegen die Benennung einer Straße nach Gustav Stresemann (1878-1929) im Jahr 1956.[39] Der frühere Außenminister der Weimarer Republik, dessen 20. Todestag 1949 und dessen 25. Todestag 1954 in den Medien zu zahlreichen Ehrungen als vorbildlichem Verständigungspolitiker und Europäer geführt hatten[40], wurde auch in Düsseldorf von allen Politikern ohne Einwand als Namensgeber mitgetragen. Erneut zeigte sich damit die bereits sechs Jahre zuvor bei der Benennung der Friedrich-Ebert-Straße ablesbar gewordene unbestrittene Würdigung namhafter Demokraten der Weimarer Zeit. Man knüpfte an die Tradition der ersten Republik an – nicht zuletzt auch, weil die junge Bundesrepublik selbst noch keine große Auswahl verdienter Politiker zu bieten hatte. Der Sozialdemokrat und erste Vorsitzende des 1949 gegründeten Deutschen Gewerkschaftsbundes Hans Böckler (1875-1951) gehörte zu den frühesten zeitgenössischen Politikern, die bei Straßenbenennungen Berücksichtigung fanden. Nach dem plötzlichen Tod Böcklers im Jahr 1951 beschloss bereits im darauffolgenden Jahr auf Initiative des CDU-Stadtverordneten Röhr der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf einstimmig, eine Straße nach ihm zu benennen.[41]

Doch in der Nachkriegszeit standen traditionell nicht nur Politiker und Städte, sondern auch Künstler zur Wahl. In Düsseldorf kam es ebenfalls zu mehreren Straßenbenennungen, bei denen bereits lange verstorbene Schriftsteller wie Joseph Eichendorff (1788-1857) oder kürzlich verstorbene Musiker wie Hans Pfitzner (1869-1949) Berücksichtigung fanden. Die Benennung einer Straße nach Thomas Mann (1875-1955) im Jahr 1956 ist dabei besonders auffällig. Denn sie erfolgte im Vergleich zu anderen Städten nicht nur sehr früh, sondern die Wahl fiel zudem auf einen renommierten Nobelpreisträger, der damals durchaus umstritten war. Zwischen Thomas Mann und Düsseldorf bestanden bereits zu Lebzeiten des Schriftstellers mehrere Bezüge.[42] Sie reichen von seinen Besuchen und Bekanntschaften, die ihn seit 1903 verschiedentlich nach Düsseldorf führten, bis zu seiner 1953 erschienenen Novelle „Die Betrogene“, für die der Schriftsteller die Kunst- und Gartenstadt am Rhein als Handlungsort wählte. Bei seinem letzten Besuch in Düsseldorf im August 1954 absolvierte Thomas Mann ein umfangreiches Programm, zu dem unter anderem ein Besuch von Schloss Benrath, eine Zusammenkunft mit Kultusminister Werner Schütz (1900-1975) und eine Lesung aus seinem neu veröffentlichten Roman „Felix Krull“ im Schumann-Saal mit anschließendem Empfang im Malkasten gehörten. 1956 eine Straße nach Thomas Mann zu benennen, nur wenige Monate nach dem Tod des Schriftstellers, lag durch diese unmittelbare Präsenz durchaus nahe. Aber selbstverständlich war eine solche Straßenbenennung dennoch nicht, denn zu dieser Zeit rief der Schriftsteller in Deutschland auch heftige Kritik und Ablehnung hervor.

Neue Straßenschilder nach der Umbenennung der Alleestraße in Heinrich-Heine-Allee, Foto: Irmgard Baum, September 1963. (Stadtarchiv Düsseldorf)

Die Gründe hierfür waren vielfältig und reichen mit Blick auf sein Bekenntnis zur Republik und seiner entschiedenen Ablehnung des Nationalsozialismus mindestens bis in die 1920er Jahre zurück. Von besonderem Gewicht war jedoch die Haltung und das Engagement Thomas Manns in der Zeit seines amerikanischen Exils.[43] Hier war er nicht nur zu einem zentralen Gegenspieler Hitlers geworden, der während des Krieges die Deutschen zur Abkehr vom Nationalsozialismus und zum Widerstand aufrief. Auch nach dem Ende der NS-Herrschaft äußerte er auf vielfältige Weise Kritik am Verhalten der Deutschen. Bereits im Sommer 1945 löste er damit in der deutschen Öffentlichkeit eine erste Kontroverse aus. Wie ausgeprägt die Distanz und Ablehnung gegenüber Thomas Mann in den frühen Nachkriegsjahren waren, verdeutlichte auch eine 1947 durchgeführte Umfrage der amerikanischen Militärbehörde in mehreren bayerischen Städten. Von 82 Meinungsführer aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur, die befragt wurden, wie sie zu einer Rückkehr der Emigranten stehen, sprach sich der Großteil gegen eine Rückkehr aus. Als Grund nannten sie die Befürchtung, die Emigranten besäßen kein Verständnis und kein Mitleid gegenüber den Deutschen, die während des NS-Zeit im Land geblieben waren. Speziell gegen Thomas Mann sprachen sich dabei fast alle Befragten aus. Wenngleich viele seine literarische Größe anerkannten, lehnt sie ihn mehrheitlich ab, weil sie ihm „eine mangelnde Großmütigkeit den Deutschen gegenüber, ja einen regelrechten ‚Haß‘ auf sein eigenes Volk“[44] vorwarfen. In den 1950er Jahren war diese Kritik an Thomas Mann keineswegs verklungen. Eine Straße, die seinen Namen trug, erscheint deshalb auch rückblickend überhaupt nicht selbstverständlich. Die Düsseldorfer Politik zeigte sich hiervon jedoch unbeeindruckt. Indem sie den Schriftsteller zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf diese Weise würdigte, gehörte sie zusammen mit München zu den Vorreitern. Nur Dortmund war schneller. Hier war Thomas Mann bereits 1946 und damit zu Lebzeiten diese Ehre zuteil geworden.[45] Ob es dabei zu Gegenstimmen oder Protesten kam, müsste weiter untersucht werden. Zumindest für Düsseldorf lässt sich festhalten, dass es bei diesem Vorschlag in der Ratssitzung, aber auch danach keinen Streit gab. Die Namensgebungen wurden einstimmig angenommen.[46] Allerdings gab es während der Beratung einen bemerkenswerten Einwand von Seiten der KPD-Ratsherrin Doris Maase. Sie störte sich nämlich daran, dass die ausgewählte neue Straße im Stadtteil Mörsenbroich lag. Aus ihrer Sicht war es nicht angemessen, eine Straße nach Thomas Mann zu benennen, die nicht in der Innenstadt liege. Da in der gleichen Sitzung darüber entschieden wurde, Gustav Stresemann eine Straße und einen Platz zu widmen, äußerte Doris Maase, der Name Thomas Mann sei „mindestens ebenso bekannt“ wie der Name des früheren Außenministers. Er habe „als deutscher Schriftsteller ebenso viel für Deutschland getan […] wie Stresemann als Staatsmann.“ Es sei daher unwürdig, eine Straße nach Thomas Mann in einem Außenbezirk zu benennen, „wohin wirklich kaum jemand kommt“. Sie hielt nur eine Straße in der Innenstadt für angemessen, weil alles andere „eine Verkleinerung des Wertes dieses Mannes“ sei, „der immerhin Nobelpreisträger ist und als einer der größten Dichter unserer Zeit gegolten hat.“ Doris Maase vermochte die anderen Ratsmitglieder allerdings nicht von ihren Überlegungen zu überzeugen. Oberbürgermeister Gockeln vertrat die Auffassung, dass es in der Innenstadt keine größere Straße mehr gebe, die noch umbenannt werden könnte. Damit knüpfte er an seine früher schon geäußerten Vorbehalte gegenüber Namensänderungen in der Innenstadt an. Er wollte die Unruhe, die bei der Abänderung etablierter Namen entstehen konnte, vermeiden und hatte hierüber im Rat längst einen Konsens – den bereits zitierten „Rütlischwur“ – erzielen können. Entsprechend setzte sich bei der Abstimmung über die Thomas-Mann-Straße diese Zurückhaltung, von der am Ende auch Doris Masse nicht abwich, durch. Ein Abwägen zwischen dem Literatur- und dem Friedensnobelpreisträger stand nicht zur Debatte, zumal sich die neue, nahe dem Hauptbahnhof gelegene Stresemannstraße passend in die bereits bestehende Ehrung der beiden Staatsmänner Bismarck und Ebert einfügte.

5. Fazit

Die Düsseldorfer Straßenbenennungen in der frühen Bundesrepublik zeigen verschiedene Beispiele, die von bestimmten Absichten und mitunter intensiven Auseinandersetzungen zeugen. Auch wenn in diesen Jahren teilweise geräuschlos noch weitere, weniger auffallende Straßennamen eingerichtet wurden, erweisen sich mehrere vorgeschlagene und gewählte Namen als markante politische Statements. Der 1948 von Peter Waterkotte erhobene Wunsch, man wolle auch bei den Straßenbenennungen aus innerster Überzeugung heraus zeigen, dass man sich nach dem Ende der NS-Zeit auf einem neuen Wege befinde, erfüllte sich in den nachfolgenden Jahren. Die junge Demokratie knüpfte bei der Auswahl von Vorbildern nicht nur an die Weimarer Jahre an, sondern fand bei der Namensgebung auch neue Persönlichkeiten aus der unmittelbaren Gegenwart. Die Straßennamen blieben damit auch in der neuen Republik ein Bestandteil der politischen Gestaltung und der Erinnerungskultur. Nach wie vor weisen sie den Bürgern und Besuchern der Landeshauptstadt nicht nur den Weg durch den Ort, sondern auch in die facettenreiche Geschichte unserer Gesellschaft.

Quellen

Stadtarchiv Düsseldorf (StAD):

StAD 9-0-1-28, 9-0-1-29, 9-0-1-30, 9-0-1-31, 9-0-1-32, 9-0-1-79, Ratsprotokolle.

StAD 9-3-3-9, Düsseldorfer Mitteilungsblatt Nr. 4 vom 19.5.1945; Nr. 6 vom 2.6.1945; Nr. 12 vom 14.7.1945.

Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, Nr. 7, Berlin, 31.5.1946.

Tucholsky, Kurt, Carl Sonnenschein, in: Tucholsky, Kurt, Gesamtausgabe Texte und Briefe, hg. v. Dirk Grathoff [u. a.[, Band 14: Texte 1931, hg. v. Sabina Becker, Reinbek bei Hamburg 1998, S. 11-18.

Literatur

Bausch, Hermann Josef, Straßennamen: Denkmäler der Geschichte? Politisch motivierte Straßenbenennungen in Dortmund (1918–1933–1945), in: Heimat Dortmund 2011, Heft 1, S. 3-18.

Castan, Joachim, Der Rote Baron. Die ganze Geschichte des Manfred von Richthofen, 2. Auflage, Stuttgart 2007.

Gersmann, Gudrun, Der Streit um die Straßennamen. Städtische Gedenkpolitik zwischen Französischer Revolution und III. Republik, in: Gersmann, Gudrun /Kohle, Hubertus (Hg.), Frankreich 1848-1870. Die Französische Revolution in der Erinnerungskultur des Zweiten Kaiserreiches, Stuttgart 1998, S. 43-57.

Hansen, Sebastian, Betrachtungen eines Politischen. Thomas Mann und die deutsche Politik 1914-1933, Düsseldorf 2013.

Hansen, Sebastian, „…um zu zeigen, daß wir auf einem neuen Wege sind“. Politiker, Künstler und die Düsseldorfer Straßenbenennungen in der frühen Bundesrepublik, in: Düsseldorfer Jahrbuch 87 (2017), S. 241-268.

Hansen, Volkmar, Das Brot der schwarzen Schwäne. Schloß Benrath und Düsseldorf in Thomas Manns Erzählung „Die Betrogene“, in: Cepl-Kaufmann, Gertrude [u. a.] (Hg.), Bilanz Düsseldorf `45. Kultur und Gesellschaft von 1933 bis in die Nachkriegszeit, Düsseldorf 1992, S. 381-392.

Hermand, Jost/ Lange, Wiegand, „Wollt ihr Thomas Mann wiederhaben?“ Deutschland und die Emigranten, Hamburg 1999.

Kleinfeld, Hermann, Düsseldorfs Straßen und ihre Benennung von der Stadtgründung bis zur Gegenwart, Düsseldorf 1996.

Körber, Andreas, Gustav Stresemann als Europäer, Patriot, Wegbereiter und potentieller Verhinderer Hitlers, Hamburg 1999.

Körber, Andreas, Der Stresemann-Film in der öffentlichen Erinnerung an Gustav Stresemann, in: Pohl, Karl Heinz (Hg.), Politiker und Bürger. Gustav Stresemann und seine Zeit, Göttingen 2002, S. 243-266.

Looz-Corswarem, Clemens von/Mauer, Benedikt (Hg.), Das große Düsseldorf-Lexikon, Köln 2012.

Matzigkeit, Michael, Gustav Lindemann – Ein Theatermann im inneren Exil?, in: Cepl-Kaufmann, Gertrude [u. a.] (Hg.), Bilanz Düsseldorf `45. Kultur und Gesellschaft von 1933 bis in die Nachkriegszeit, Düsseldorf 1992, S. 131-144.

Pöppinghege, Rainer, Geschichtsplan per Stadtpolitik. Kontroversen zu historisch-politischen Straßennamen, in: Frese, Matthias (Hg.), Fragwürdige Ehrungen? Straßennamen als Instrument von Geschichtspolitik und Erinnerungskultur, Münster 2012, S. 21-40.

Pöppinghege, Rainer, Wege des Erinnerns. Was Straßennamen über das deutsche Geschichtsbewusstsein aussagen, Münster 2007.

Pünder, Tilmann, Erich Klausener (1885-1934). Staatsdiener und Kirchenmann – Märtyrer, in: Düsseldorfer Jahrbuch 75 (2004/2005), S. 391-413.

Stierle, Karlheinz, Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewußtsein der Stadt, München 1993.

Ulrich, Margot, Thomas Mann und Düsseldorf. Biographische und literarische Beziehungen, in: Volkmar Hansen/Margot Ulrich (Red.): Thomas Mann 1875-1975, Düsseldorf 1975, S. 55-67

Vaget, Hans Rudolf, Thomas Mann, der Amerikaner. Leben und Werk im amerikanischen Exil 1938-1952, Frankfurt am Main 2011.

Weidner, Marcus, „Mördernamen sind keine Straßennamen“. Revision und Beharrung in der Straßenbenennungspraxis der Nachkriegszeit – Westfalen und Lippe 1945-1949, in: Frese, Matthias (Hg.), Fragwürdige Ehrungen? Straßennamen als Instrument von Geschichtspolitik und Erinnerungskultur, Münster 2012, S. 99-120.

Zimmermann, Volker, In Schutt und Asche. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Düsseldorf, 3. Auflage, Düsseldorf 2006.

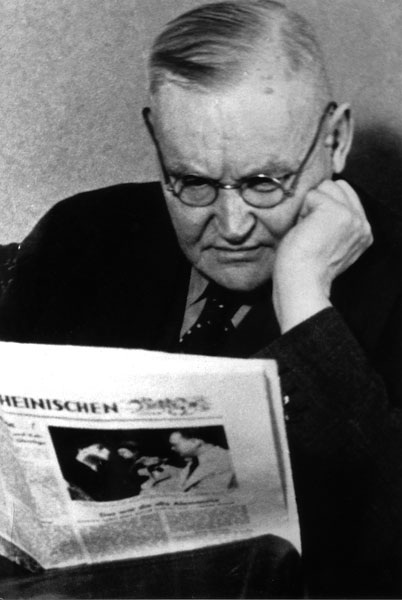

Einzige bekannte Aufnahme von der KPD-Abgeordneten Dr. Doris Maase, um 1948. (Stadtarchiv Düsseldorf)

- 1: Der vorliegende Beitrag ist eine gekürzte und leicht veränderte Fassung des Beitrags des Verfassers „…um zu zeigen, daß wir auf einem neuen Wege sind“. Politiker, Künstler und die Düsseldorfer Straßenbenennungen in der frühen Bundesrepublik, in: Düsseldorfer Jahrbuch 87 (2017), S. 241-268.

- 2: Vgl. Stierle, Mythos, S. 41; Gersmann, Streit.

- 3: Pöppinghege, Geschichtsplan, S. 27.

- 4: StAD 9-0-1-28, Protokoll der ordentlichen öffentlichen Stadtverordnetenversammlung vom 9.10.1948, S. 9.

- 5: Vgl. näher hierzu Pöppinghege, Wege des Erinnerns, S. 79-87; Weidner, Mördernamen, S. 102-103.

- 6: Vgl. StAD 9-3-3-9, Düsseldorfer Mitteilungsblatt Nr. 4, Nr. 6, Nr. 12.

- 7: StAD 9-3-3-9, Düsseldorfer Mitteilungsblatt Nr. 4.

- 8: Vgl. Weidner, Mördernamen, S. 99.

- 9: Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, S. 154.

- 10: Vgl. Weidner, Mördernamen, S. 104-105.

- 11: Vgl. Weidner, Mördernamen, S. 105-106.

- 12: Vgl. exemplarisch StAD 9-0-1-31, Protokoll der ordentlichen öffentlichen Sitzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 28.11.1953, S. 4.

- 13: StAD 9-0-1-29, Protokoll der ordentlichen öffentlichen Stadtverordnetenversammlung Düsseldorf vom 23.3.1949, S. 15.

- 14: Vgl. Kleinfeld, Düsseldorfs Straßen, S. 77, 177, 279.

- 15: Vgl. näher hierzu Castan, Der Rote Baron.

- 16: StAD 9-0-1-29, Protokoll der Stadtverordnetenversammlung Düsseldorf vom 23.3.1949, S. 15. Nachfolgende Zitate ebd.

- 17: Vgl. Kleinfeld, Düsseldorfs Straßen, S. 188.

- 18: Tucholsky, Carl Sonnenschein, S. 12.

- 19: StAD 9-0-1-29, Protokoll der Stadtverordnetenversammlung Düsseldorf vom 23.3.1949, S. 15.

- 20: Vgl. Pünder, Erich Klausener.

- 21: Vgl. StAD 9-0-1-29, Protokoll der ordentlichen öffentlichen Stadtverordnetenversammlung Düsseldorf vom 19.11.1949, S.14.

- 22: Vgl. Art. Franz Jürgens/Jürgensplatz, in: Looz-Corswarem/ Mauer, Düsseldorf-Lexikon, S. 372-373.

- 23: Vgl. Art. Aktion Rheinland, in: Looz-Corswarem/Mauer, Düsseldorf-Lexikon, S. 23; generell Zimmermann, In Schutt und Asche.

- 24: Vgl. StAD 9-0-1-29, Protokoll der Stadtverordnetenversammlung Düsseldorf vom 23.3.1949, S. 15-16.

- 25: Vgl. StAD 9-0-1-29, Protokoll der Stadtverordnetenversammlung Düsseldorf vom 19.11.1949, S. 15-16.

- 26: Vgl. Art. Unternehmerfamilie Poensgen, in: Looz-Corswarem/Mauer, Düsseldorf-Lexikon, S. 552.

- 27: Art. Unternehmerfamilie Poensgen, in: Looz-Corswarem/Mauer, Düsseldorf-Lexikon, S. 552. Für eine differenzierte Sichtweise wird man auch die Rolle von Ernst Poensgen im Umgang mit Gustav Lindemann (1872-1960) berücksichtigen müssen, dem Sohn eines jüdischen Kaufmanns, der als Schauspieler, Regisseur und Intendant in Düsseldorf wirkte und durch Einflussnahme von Freunden und Persönlichkeiten wie Poensgen die NS-Zeit überlebte, vgl. Art. Lindemann, Gustav, in: Looz-Corswarem/ Mauer, Düsseldorf-Lexikon, S. 453; Matzigkeit, Gustav Lindemann.

- 28: StAD 9-1-0-79, Protokoll der Sitzung des Hauptausschusses vom 31.10.1949, S. 4, dort auch das nachfolgende Zitat.

- 29: StAD 9-1-0-79, Protokoll Stadtverordnetenversammlung vom 19.11.1949, S. 15-16.

- 30: StAD 9-1-0-79, Niederschrift über die Sitzung des Hauptausschusses vom 1.8.1949, S. 3.

- 31: Vgl. StAD 9-0-1-29, Protokoll der außerordentlichen öffentlichen Stadtverordnetenversammlung vom 11.2.1950, S. 16, dort auch nachfolgendes Zitat.

- 32: Vgl. Looz-Corswarem/Mauer, Düsseldorf-Lexikon, S. 778.

- 33: Vgl. StAD 9-0-1-31, Protokoll der ordentlichen öffentlichen Sitzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 5.2.1954, S. 10-15, dort auch die nachfolgenden Zitate.

- 34: Vgl. Kleinfeld, Düsseldorfs Straßen, S. 157.

- 35: Vgl. StAD 9-0-1-32, Protokoll der ordentlichen öffentlichen Sitzung des Rats der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 6.5.1955, S.16-18.

- 36: Vgl. StAD 9-0-1-30, Protokoll der ordentlichen öffentlichen Stadtverordnetenversammlung Düsseldorf vom 2.8.1952, S. 13, dort auch das nachfolgende Zitat.

- 37: Vgl. StAD 9-0-1-32, Protokoll der ordentlichen öffentlichen Sitzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 28.5.1956, S. 22.

- 38: Vgl. Art. Danzig, in: Looz-Corswarem/ Mauer, Düsseldorf-Lexikon, S. 139.

- 39: Vgl. StAD 9-0-1-32, Protokoll der ordentlichen öffentlichen Sitzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 23.4.1956, S. 5-7.

- 40: Vgl. hierzu Körber, Gustav Stresemann; Körber, Der Stresemann-Film.

- 41: Vgl. StAD 9-0-1-30 Protokoll der ordentlichen und öffentlichen Stadtverordnetenversammlung vom 30.1.1952, S. 19-20; StAD 9-0-1-30 Protokoll der ordentlichen öffentlichen Stadtverordnetenversammlung vom 14.3.1952, S. 18-19.

- 42: Vgl. hierzu Ulrich, Thomas Mann; Hansen, Das Brot der schwarzen Schwäne; Hansen/Heißerer: Besuch beim Buchhändler.

- 43: Vgl. näher Vaget, Thomas Mann; Hansen, Betrachtungen.

- 44: Hermand/Lange, „Wollt ihr Thomas Mann wiederhaben?“, S. 42.

- 45: Vgl. Bausch, Straßennamen, S. 15.

- 46: Vgl. StAD 9-0-1-32, Protokoll der ordentlichen öffentlichen Sitzung Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 23.4.1956, S. 5-7, dort auch die nachfolgenden Zitate.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Hansen, Sebastian, Die Düsseldorfer Straßenbenennungen in der jungen Bundesrepublik, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-duesseldorfer-strassenbenennungen-in-der-jungen-bundesrepublik/DE-2086/lido/632c1f60898a75.45231921 (abgerufen am 23.04.2024)