Zu den Kapiteln

1. Von 1127 bis zum Ende des 15. Jahrhunderts

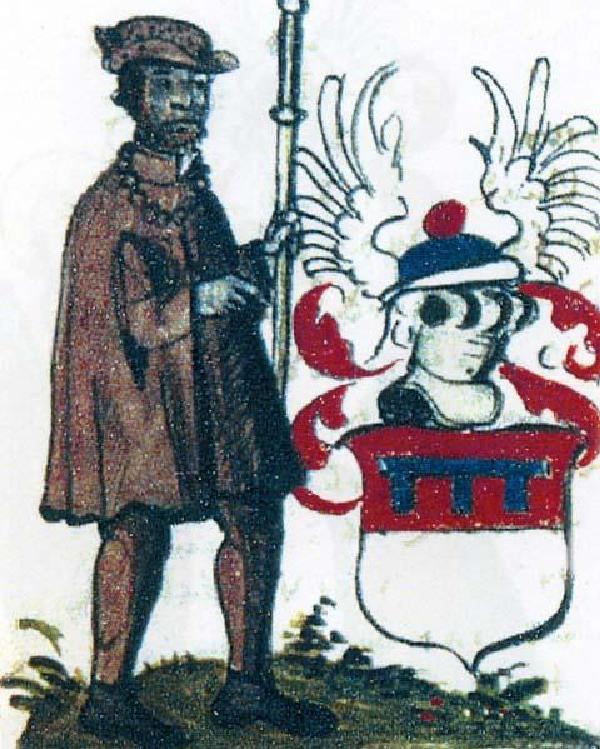

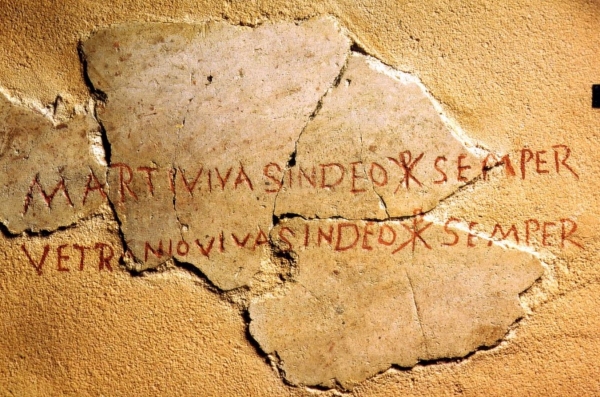

Die Matthiaswallfahrt – „Mattheiser Wallfahrt“ – zur Abtei St. Eucharius / St. Matthias in Trier geht zurück auf das Jahr 1127. Nach lokaler Überlieferung, die der historischen Überprüfung allerdings nicht standhält, ereignete sich in diesem Jahr beim Neubau der Basilika der Fund des Grabes des Apostels Matthias. Fortan beanspruchte die Benediktinerabtei St. Eucharius, im Süden der Stadt Trier inmitten eines antiken Gräberfeldes gelegen und 707 erstmals urkundlich erwähnt, das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen zu bergen. Im allgemeinen Sprachgebrauch begann sich die Bezeichnung „St. Matthias“ für das Euchariuskloster durchzusetzen.

Die Matthiaswallfahrt war von Anfang an eine überregionale Wallfahrt, die heute auf eine fast 900-jährige, ungebrochene Tradition zurückblickt. Sie gehört neben der Heilig-Rock-Wallfahrt (ab 1512) und der Marienwallfahrt nach Eberhardsklausen zu den beliebtesten Wallfahrten des alten Erzbistums Trier, der modernen Bistümer Trier und Aachen sowie des alten und neuen Erzbistums Köln.

Seit etwa 1300 gehörte St. Matthias auch zu den Wallfahrtsorten, die im Rahmen der „Rheinischen Sieben-Kirchen-Fahrt“, bei der Heiltümer in Maastricht, Aachen, Kornelimünster (heute Stadt Aachen), Düren, Köln, Düsseldorf und Trier aufgesucht wurden. Abgesehen vom Apostelgrab verfügte die Abtei über einen reichen Reliquienschatz, der Pilger aus der Umgebung anzog. Das Haupteinzugsgebiet der Matthiaswallfahrt lag in der näheren Umgebung der Stadt, erstreckte sich aber auch darüber hinaus auf die Eifel, das Saarland, Luxemburg, die Kölner Bucht, den Niederrhein, den Westerwald, nach Franken, Schwaben, sogar ins Elsass und in westliche Regionen Bayerns. Auch Strafwallfahrten aus Nordfrankreich und Flandern sind belegt. Als Patron des Trierer Landes war St. Matthias spätestens ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Ziel stadttrierischer Dankprozessionen. Erstmals im 15. Jahrhundert sind Matthiasbruderschaften erwähnt, ohne dass Näheres über ihre Organisationsform bekannt ist. Die ab dem 17. Jahrhundert entstandenen, teilweise noch heute existierenden St. Matthias-Bruderschaften wurden zu einem wichtigen Träger der Wallfahrt. Ihre traditionellen Fußwallfahrten finden vornehmlich in der Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten statt.

2. Vom 16. Jahrhundert bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts

Zur Wallfahrtssituation im 16. Jahrhundert ist so gut wie nichts bekannt, erst für das 17. Jahrhundert liegen Quellen vor, die grundsätzliche Aussagen erlauben. Insgesamt brachte dieses Jahrhundert kräftige Impulse für das Wallfahrtswesen und die Entwicklung hin zur Ablösung von Fernwallfahrten wie etwa nach Rom oder Santiago de Compostela durch Regional- oder Nahwallfahrten. Nicht zuletzt aus diesem Grunde stieg das Wallfahrtsaufkommen. Es entstanden neue Bruderschaften, darunter auch – wie erwähnt - die St. Matthias-Bruderschaften. So wurde beispielsweise 1624 eine Matthiasbruderschaft in Koblenz gegründet; von dort wurden allerdings schon früher Fußwallfahrten nach St. Matthias durchgeführt. Am 7.7.1650 erteilte Papst Innozenz X. (Pontifikat 1644–1655) den Matthiasbruderschaften einen Ablass, 1658 der Trierer Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen einen Geleitbrief. Im 17. Jahrhundert erfreuten sich Wallfahrts- wie Bruderschaftswesen als demonstratio catholica genereller Wertschätzung seitens der kirchlichen Obrigkeit. Im Gegensatz zum Spätmittelalter war man jedoch darauf bedacht, Missbräuche bei Wallfahrten und Konkursen am Wallfahrtsort einzudämmen und stärker reglementierend in die Ausübung der Volksfrömmigkeit einzugreifen.

Vor allem die St.-Matthias-Bruderschaften entwickelten sich zu einem wichtigen Träger der Wallfahrt. Diese religiösen Laienorganisationen standen/stehen unter dem Patronat des Apostels. Ihr Gründungszweck waren laut Statuten unter anderem Werke der Nächstenliebe, Erfüllung von Gebetsverpflichtungen und Pflege des Totenbrauchtums durch die Mitglieder. Ein wesentliches Merkmal waren und sind die (möglichst) jährlich durchzuführenden Wallfahrten zur Abtei St. Matthias in Trier. Ab dem 17. Jahrhundert etablierte sich auch das bis heute im Wesentlichen unveränderte Verbreitungsgebiet der Bruderschaften in der näheren Umgebung Triers (Hunsrück/Hochwald), linksrheinisch von der Nordeifel (Ahr) bis zu einer Linie Kempen/Krefeld am Niederrhein im Norden sowie rechtsrheinisch im Westerwald (Wiedtal) und im Siebengebirge. 1931 wurden die Bruderschaften in einer Erzbruderschaft zusammengeschlossen. Sie sind heute in den Bistümern Trier und Aachen sowie der Erzdiözese Köln verbreitet.

In der Regel wurde wenigstens ein Weg nach Trier zu Fuß zurückgelegt. Einzelne Bruderschaften benutzten eine Passage mosel- und rheinabwärts für die Rückkehr, andere legten auch den Rückweg zu Fuß zurück. Die traditionelle Fußwallfahrt konnte bis zu acht oder neun Tage erfordern. Geführt wurden die Prozessionen von erfahrenen Brudermeistern, die die Wallfahrtswege kannten und für Disziplin und die Einhaltung der Prozessionsordnung sorgten. Einzelne Bruderschaften brachten zum Zweck der Wallfahrt eigene Wallfahrtsführer heraus, eine Mischung von praktischem „Reiseführer“ in Etappen und einem Erbauungsbuch. In der Abteibibliothek von St. Matthias sind an die 40 dieser Druckwerke nachgewiesen. Frühe Exemplare sind die der Bruderschaften in Koblenz (1698, 2. Auflage 1765), Siegburg (1727), Neuss (1751, 4. Auflage 1846) und Anrath (1751). Das früheste Andachtsbuch zur Wallfahrt datiert aus dem Jahre 1652. Im selben Jahr äußerte sich der Mattheiser Mönch Antonius Mesenich wohlgefällig über das Wirken der Bruderschaften und ihre Wallfahrten zur Abtei.

Quellen zu einzelnen Wallfahrtsjahren des 17. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts liegen in beschränktem Umfang vor, in der Regel sind es Nachrichten über die Behinderung von Wallfahrten aufgrund von Kriegsereignissen, so etwa in den 1670er Jahren und in der Zeit von 1703-1716. Für die Jahre 1748 und 1779 existieren exakte Zahlen über das Pilgeraufkommen in der Pfingstzeit. So zählten die Trierer Torwächter 4.368 beziehungsweise 11.154 Pilger. Bezogen auf das jährliche Pilgeraufkommen schwanken die Schätzungen von 1757 bis 1784 zwischen 15.000 und 30.000 Pilgern pro Jahr; 1816 wurden circa 20.000 Ankünfte geschätzt.

3. Von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts zeichnete sich bei den rheinischen Bischöfen unter dem Vorzeichen der Aufklärung ein Paradigmenwechsel hinsichtlich der Volksfrömmigkeit ab. Diese Phase dauerte im Bistum Trier bis etwa Ende der 1830er / Anfang der 1840er Jahre.

Am 10.4.1765 verhängte der Kölner Erzbischof Maximilian Friedrich von Königsegg für seine Erzdiözese ein Verbot übernachtender Wallfahrten, am 19.11.1784 folgte ihm sein Trierer Amtskollege Clemens Wenzeslaus von Sachsen mit dem Verbot von Wallfahrten und Prozessionen, die mehr als eine Stunde dauerten. Damit war die „Mattheiser Wallfahrt“ faktisch verboten. Mit dieser Anordnung brachte Clemens Wenzeslaus nicht nur die Trierer Zünfte, sondern auch Teile des Klerus und der Gläubigen gegen sich auf. In den Jahren 1789−1793 wurde das Verbot zwar nicht aufgehoben, aber das Generalvikariat angewiesen, großzügig Dispens zu erteilen.

Die genannten Wallfahrts- und Prozessionsbeschränkungen sowie die Tatsache, dass das kurkölnische Wallfahrtsverbot bis 1785 mehrfach erneuert wurde, deuten darauf hin, dass es den Erzbischöfen nicht gelang, das Wallfahrtswesen und damit auch die „Mattheiser Wallfahrt“ völlig zu unterbinden. So sind zum Beispiel Wallfahrten der Matthiasbruderschaft Linn (heute Stadt Krefeld) für die Jahre 1791-1794 bezeugt. Außerdem spricht die Erst- oder Wiederauflage von Wallfahrtsführern für eine weiterhin geübte Praxis, so etwa in Neuss, wo der Wallfahrtsführer von 1751 im Jahre 1787 in 3. Auflage erschien oder die Erstauflage eines solchen Führers 1777 in Kempen und 1785 in Bonn.

Auch nach der französischen Eroberung der linksrheinischen Gebiete im Jahre 1794 kam die Mattheiser-Wallfahrt nie ganz zum Erliegen, selbst nicht in der restriktivsten Phase von 1797-1801. Bruderschaften wurden von den Franzosen aufgelöst und gegen Wallfahrten wurde zum Teil energisch eingeschritten. Lockerungen bei Pfarrprozessionen gab es nach Abschluss des Konkordats mit dem Heiligen Stuhl im Jahre 1801, während bistumsüberschreitende Wallfahrten verboten blieben.

Sie fanden trotzdem weiter statt. So wird in einem Trierer Tagebuch für das Jahr 1800 über das Eintreffen von Matthiaspilgern berichtet: […] in der Pfingstwoche [trafen] einige hundert kölnische Pilger hier ein, die ihre Kerzen auf S. Matheis getragen, doch still ohne Gebet. Sie hatten alle ihre Pässe bei sich, weil sie sonst nicht durchgekommen wären. Die Ankommenden wurden immer von den Gendarmen hineingeführt.[1] Ein Jahr später berichtet der Domänenempfänger Yves in Neuss an die Domänenverwaltung in Aachen, dass die Trierwallfahrt zu einer Beantragung großer Mengen von Pässen geführt habe: Le pélérinage de Trèves a fait prendre grand nombre de passeport.[2]

1802 wurde die Abtei St. Matthias säkularisiert, die Betreuung der Wallfahrt ging auf die Pfarrei St. Matthias über.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnen die Quellen für die Mattheiser Wallfahrt reichlicher zu fließen. Zu nennen sind etwa Korrespondenzen mit dem Trierer Generalvikariat, die Erhebungen des Trierer Bischofs Joseph von Hommer (1760–1836), der den Trierer Bischofsstuhl ab 1824 inne hatte, Statistiken der Regierungspräsidien der preußischen Rheinprovinz, Selbstzeugnisse der Bruderschaften oder Realien. Zu diesen Realien zählen etwa die kunstvollen Plaketten, die an den Votivkerzen der Bruderschaften angebracht waren und die sich noch heute in der Abtei befinden. In den meisten Fällen dürfte von einer tatsächlich durchgeführten Fußwallfahrt auszugehen sein; stellten sich die Umstände allerdings zu widrig dar, wurden Votivkerzen auch auf anderem Wege nach Trier geschickt. Überliefert sind etliche Plaketten aus der Zeit zwischen 1802 bis 1815, so etwa die der Bruderschaften (Niederkassel-) Lülsdorf (1802), Grefrath im Kreis Viersen (1805), (Willich-) Anrath (1806), Alfter bei Bonn (1809), Ahrweiler (1811) oder Lich-Steinstraß und Titz im Kreis Düren (1815).

Laut der statistischen Erhebung des Regierungsbezirks Aachen aus dem Jahre 1825 war St. Matthias in Trier das viertbeliebteste Wallfahrtsziel nach Kevelaer, Nievenheim (heute Stadt Dormagen) und Kornelimünster.

Die Quellen und auch das 1828 durch den Trierer Bischof Hommer erneuerte Verbot übernachtender Wallfahrten sprechen für die ungebrochene Kontinuität der Matthiaswallfahrt. Dies gilt sowohl für Wallfahrten von Pfarreien aus der Diözese Trier als auch für überregionale Wallfahrten von Orten aus dem Kölner Raum und vom Niederrhein.

Ein Jahr nach dem erneuten Wallfahrtsverbot berichtete der Pfarrer von Reifferscheid (heute Gemeinde Hellenthal) im Kreis Euskirchen nach Trier, Wallfahrten außer nach Trier seien in seiner Gemeinde nicht in Übung: 1828 sind sie nicht hingegangen. Sobald sie aber von denen, welche aus anderen Dörfern sich hingeschlichen hatten, vernommen, daß in Zukunft wieder prompte Bedienung zu St. Matthias versprochen worden sei, waren sie nicht mehr zurückzuhalten.[3]

Gegen Ende der 1830er Jahre änderte sich die kritische Haltung gegenüber Wallfahrten als Manifestation von Volksfrömmigkeit. Spätestens die Heilig-Rock-Ausstellung von 1844 markiert einen Wendepunkt.

4. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1945/1946

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfreuten sich Wallfahrts- wie Bruderschaftswesen neuer Beliebtheit und wurden von der Katholischen Kirche gefördert. Volksfrömmigkeit wurde nun als ein integratives Moment und Mittel zur Selbstvergewisserung der Katholiken begriffen, Matthiasbruderschaften entweder neu gegründet oder wiederbelebt. Neue Wallfahrtsführer erschienen, so etwa in (Mönchengladbach-) Rheindahlen (1897), nach der Jahrhundertwende auch in (Mönchengladbach-) Neuwerk (1910) und (Viersen-) Dülken (1912).

Im späten 19. Jahrhundert zeichnete sich ein Strukturwandel aufgrund der Nutzung moderner Verkehrsmittel wie der Eisenbahn ab. Insbesondere während des Ersten Weltkrieges nutzten Matthiaspilger die Bahn, da Brudermeister eingezogen und acht- bis neuntägige Fußwallfahrten nur schwer zu realisieren waren. Genutzt wurde die Bahn nun für die Hin- und Rückfahrt. Auf diese Weise konnten sich auch Personen beteiligen, für die die Fußwallfahrt zu beschwerlich war; infolgedessen wuchsen die Pilgergruppen an. Dokumentiert sind auch Abordnungen einzelner Vertreter oder Ersatzwallfahrten in näher gelegene Orte. 1915 wird in St. Matthias von einem überdurchschnittlichen Zustrom an Pilgern berichtet. Einbrüche des Jahres 1923 waren vor allem der Inflation und dem Geldmangel von Bruderschaften wie Privatpersonen geschuldet.

Die Jahre 1927 und 1933 brachten hingegen ein Massenaufkommen von Pilgern nach St. Matthias. Im Jahre 1927 wurde das 800-jährige Jubiläum der Auffindung der Reliquien begangen. Dabei wurden 200.000 Pilger erwartet; der Andrang war so groß, dass Eintrittskarten für die Basilika ausgegeben werden mussten. Pontifikalämter vom 1. bis 8. September wurden von Nuntius Eugenio Pacelli (1876-1958), dem späteren Papst Pius XII. (Pontifikat 1939-1958), dem Kölner Kardinal Karl Joseph Schulte (1871–1941) und den Bischöfen von Trier, Limburg, Speyer, Mainz und Luxemburg zelebriert. Im Rahmen der Heilig-Rock-Ausstellung vom 23.7.-8.9.1933 besuchten viele Trier-Pilger auch die Abtei St. Matthias. Um den Heiligen Rock sehen zu können, verlegte ein Teil der Matthiasbruderschaften den traditionellen Wallfahrtstermin in den Sommer. Insgesamt kamen 1,7 Millionen Pilger.

Auch verglichen mit „normalen“ Jahren war die Wallfahrt des Jahres 1930 in Anbetracht der Weltwirtschaftskrise nach Erinnerung des Pilgerpaters Maurus Münch nur „klein“. Günstigere Bahnwallfahrten ersetzten die längere Fußwallfahrt.

4.1 Die Wallfahrt während der NS-Zeit

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 setzte eine neue, wallfahrtsrestriktive Phase ein. Bruderschaften waren nach dem Konkordat, das Adolf Hitler (1889-1945) im Sommer 1933 mit dem Heiligen Stuhl abgeschlossen hatte, als rein religiöse Einrichtungen auch weiterhin gestattet. Wallfahrten wurden zwar nicht generell verboten, jedoch beargwöhnt, angefeindet, von der Gestapo bespitzelt, aktiv behindert – zum Beispiel, indem Urlaub zu Wallfahrtszwecken abgelehnt wurde - oder punktuell verboten. Nach der Reichsstraßenverkehrsordnung von 1936 mussten Wallfahrten polizeilich angemeldet werden. Über den Hebel einer vermeintlichen „Verkehrsbelastung“ konnten sie (wie auch Prozessionen, zum Beispiel an Fronleichnam) von ihren angestammten Routen verdrängt werden. Ab dem 29.10.1940 waren kirchliche Veranstaltungen nach Nächten mit Fliegeralarm bis 10 Uhr morgens verboten. Dies traf insbesondere die in den frühen Morgenstunden stattfindenden Auszugsgottesdienste der Bruderschaften. Am 16.5.1940 verbot der Trierer Regierungspräsident alle Versammlungen unter freiem Himmel, wozu auch Prozessionen zählten.

Das Wallfahrtswesen entwickelten sich nicht selten als demonstratio catholica zu einem Zankapfel zwischen den Gläubigen, die nicht von ihren Traditionen lassen wollten, und dem Regime, das sie aus dem öffentlichen Raum zugunsten des eigenen Geltungsanspruches zurückdrängen wollte. So kam es zu Manifestationen öffentlicher Widerständigkeit seitens der Gläubigen und zu diversen Ausweichstrategien, etwa wenn man punktuell aus Tarnungsgründen vom traditionellen Brauchtum abging oder ersatzweise Wallfahrten in nähere gelegenen Wallfahrtsorte unternommen wurden.

1934 wurden in St. Matthias circa 56.000 Pilger verzeichnet, im ersten Halbjahr 1935 waren es allein 50.000, 1937 wurde das Pilgeraufkommen auf circa 60.000 Personen geschätzt und 1938 auf circa 30.000. Der Rückgang des Jahres 1938 war insbesondere auf die Sudetenkrise zurückzuführen und den damit verbundenen Einbrüchen bei den Bahnwallfahrten vom Niederrhein. So waren Sonderzüge gestrichen worden, und auch die Fußwallfahrten durch die Eifel waren durch Einquartierungen von Westwallarbeitern erschwert. Allerdings verzeichnete die Abtei zu Pfingsten trotz der widrigen Umstände für die Fußwallfahrt einen ungewöhnlich starken Betrieb.

Der Zweite Weltkrieg stellte die Pilger – abgesehen von Gefahren für Leib und Leben im Luftkrieg - vor neue Probleme. So mangelte es an Verpflegung und Unterkünften, Brudermeister waren teilweise eingezogen worden.

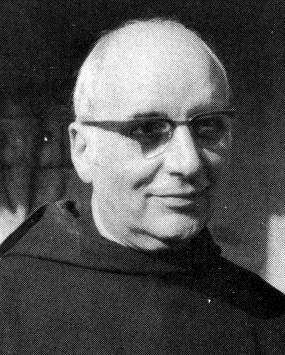

Pilgerpater Maurus Münch wurde im November 1940 aufgrund der illegalen Beförderung von Kriegsgefangenenpost inhaftiert und nach seiner Entlassung im Jahr darauf in das Konzentrationslager Dachau eingewiesen. Ende März 1945 erfolgte seine Entlassung aus dem „Priesterblock“.

Die Abtei St. Matthias wurde im Mai 1941 aufgelöst, so dass die Betreuung der Pilger bis zur Rückkehr des Konventes im Oktober 1945 wiederum in den Händen des Mattheiser Pfarramtes lag.

Nach Kriegsende schrieb die Bruderschaft in Mönchengladbach-Rheindahlen nach St. Matthias: „Wir sind auch während des Krieges noch verschiedene mal in Trier gewesen.“[4] Dies geschah jedoch unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen, nachdem die Gestapo den Pfarrer und zwei Pilger verhaftet hatte. Die Strategie bestand nun darin, die Wallfahrtsdauer abzukürzen, um keinen Argwohn zu erregen, kleinere Abordnungen nach Trier zu schicken und diese in Fuß- und Bahnpilger aufzuteilen. Die Fußwallfahrer mieden Landstraßen, verzichteten auf das Gebet innerhalb von Ortschaften und zogen nicht in Prozessionsordnung, sondern in lockerer Formation. Um den traditionell in den frühen Morgenstunden stattfindenden Auszugsgottesdienst feiern zu können, wurde die Kirche verdunkelt.

Leichter war die Durchführung der Fußwallfahrten für Einzelpersonen oder für die Bruderschaften in der unmittelbaren Umgebung Triers. So pilgerte die Bruderschaft Osburg (Hochwald) auch während des Krieges und im Frühsommer 1945 nach Trier.

4.2 Nach Kriegsende

Im Herbst 1945 kehrten die Benediktinermönche nach St. Matthias zurück; Maurus Münch nahm seine Tätigkeit als Pilgerpater wieder auf. Bereits wenige Tage nach Kriegsende meldete die Matthiasbruderschaft in Berrendorf (heute Stadt Elsdorf) nach St. Matthias, dass man beabsichtige, die traditionelle Fußwallfahrt wieder aufzunehmen. Allerdings ist die Quellenlage für das Jahr 1945 insgesamt schlecht, sodass nicht klar ist, ob es zu einem stark verminderten Wallfahrtsaufkommen zur traditionellen Zeit um Pfingsten kam oder ob Wallfahrten ganz abgesagt oder verlegt wurden.

Bestimmendes Thema in der Korrespondenz der Bruderschaften mit Maurus Münch sind die allgemein schlechte Versorgungslage und Passmodalitäten. So mangelte es an allem an Schuhwerk, an Lebensmitteln - und an erfahrenen Brudermeistern, die die Wallfahrt durch die Eifel leiten konnten. Auch war nicht klar, ob genügend Unterkünfte auf dem Wallfahrtsweg zur Verfügung stehen würden. Im August 1946 schrieb die Bruderschaft Mönchengladbach an Münch, man sei bereits mit einfachen Strohlagern für die Übernachtungen zufrieden. Nicht zuletzt aus diesem Grunde riet Münch dazu, den traditionellen Frühsommertermin in den Herbst zu verlegen.

Die Wallfahrt innerhalb der französischen Besatzungszone bereitete keine Probleme, sie wurde am 15.5.1946 offiziell genehmigt. Schwierig gestaltete sich der Übertritt der Pilger aus der Kölner Bucht und vom Niederrhein von der Britischen in die Französische Besatzungszone. Passierscheine konnten beantragt werden, wenn eine Bestätigung der Althergebrachtheit der Wallfahrt und eine Teilnehmerliste bei der Britischen Militärbehörde in Düsseldorf eingereicht und auch vom französischen Verbindungsoffizier abgezeichnet worden war. Dennoch scheint die Handhabung der Genehmigung nicht konsistent gewesen zu sein, den Bruderschaften in Berrendorf und in Blankenheim (Nordeifel) wurde sie versagt. Im Jahre 1947 klagte die Militärbehörde in Düsseldorf jedenfalls über die große Zahl an Passanfragen.

5. Ausblick

Wie es sich mit Wallfahrten nach Kriegsende aus der französischen Besatzungszone nach St. Matthias, mit Pfarrprozessionen aus dem Bistum Trier und mit Privatpilgern verhielt, ist bisher nicht erforscht, auch Studien über die Entwicklung der Wallfahrt und der Bruderschaften ab dem Ende der 1940er Jahre stehen noch aus. Als Trend lassen sich allerdings in den späten 1940er und in den 1950er Jahren vermehrte Dankwallfahrten feststellen. Ein spürbarer Rückgang in der Wallfahrtsbewegung ist in den 1960er Jahren mit einem Tiefstand Anfang der 1970er Jahre mit nur 1.550 Fußpilgern aus den Bruderschaften gegenüber 4.770 im Jahre 1985 erreicht gewesen; seit den 1980er Jahren erfreut sich die Wallfahrt wieder zunehmender Beliebtheit.

Zu einem Strukturwandel bei der Fußwallfahrt kam es ab den 1960er Jahren auch durch den zunehmenden motorisierten Individualverkehr. Zusammen mit Flurbereinigungen und dem Flächenverbrauch im Braunkohletagebau – ihm musste beispielsweise der Ort Lich-Steinstraß mit einer traditionsreichen Bruderschaft weichen – führte diese Entwicklung zum Teil zur Verlagerung der spätestens seit der Frühneuzeit etablierten Wallfahrtsrouten. Um stark befahrene Straßen zu umgehen, werden unter anderem Begleitfahrzeuge eingesetzt oder wird nach alternativen Routen gesucht. Die Formen der Wallfahrt haben sich weiter diversifiziert und Brudermeisterinnen in den alten Bruderschaften Einzug gehalten.

Quellen

Kloos, Rudolf M., Lambertus de Legia. De vita, translatione, inventione ac miraculis sancti Matthiae Apostoli libri quinque, Trier 1958.

Literatur

Becker, Petrus OSB (Bearb.), Die Benediktinerabtei St. Eucharius - St. Matthias vor Trier (Germania Sacra: Das Erzbistum Trier 8), Berlin/New York 1996.

Becker, Petrus OSB, Trier, St. Eucharius – St. Matthias, in: Die Männer- und Frauenklöster der Benediktiner in Rheinland-Pfalz und Saarland (Germania Benedictina, Band 9), St. Ottilien 1999, S. 902-937.

Bernard, Birgit, „Leider wohnen wir in der britischen Zone…“ Die Mattheiser Wallfahrt 1945/46, in: Landeskundliche Vierteljahrsblätter 37 (1991), H. 3, S. 133-141.

Bernard, Birgit, Das Rechnungsbuch der Matthiasbruderschaft Mönchengladbach-Neuwerk (1820-1891) als Quelle zur Volksfrömmigkeit des 19. Jahrhunderts, in: Rheydter Jahrbuch 19 (1991), S. 271-282.

Bernard, Birgit, Die Wallfahrten der Matthiasbruderschaften zur Abtei St. Matthias in Trier. Vom 17. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, Heidelberg 1995.

Dobelmann, Christiane, Aus dem Leben des Apostels Matthias, magni patroni tocius Allamannie. Politik und Verehrung am Beispiel eines Trierer Heiligen, Dortmund 2003.

Hau, Johannes, Elsässische Pilger am Apostelgrab im 12. und 13./14. Jahrhundert, in: Archiv für elsässische Kirchengeschichte 11 (1936), S. 119-136.

Hau, Johannes, Die Heiligen von St. Matthias in ihrer Verehrung, 2. Auflage, Gebweiler 1938.

Hau, Johannes, Die Sankt Matthiasverehrung im Rheingau während des 12. Jahrhunderts, Mainz 1948.

Köster, Kurt, Trierer Pilgerzeichen, in: Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Köln 1972, S. 157.

Laufner, Richard, Die Fragmente des ältesten Pilgerbruderschaftsbuches von St. Matthias, Trier, zwischen 1150 und 1230. Ein Beitrag zur Geschichte der St. Matthiasverehrung, in: Archiv für Mittelrheinische Kirchengeschichte 7 (1955), S. 237-263.

Laufner, Richard, Matthiasverehrung im Mittelalter, in: Trierer Theologische Zeitschrift 70 (1961), S. 355-360.

Thomas, Alois, St. Matthias, Patron des Bistums Trier, in: St. Matthias, Trier. Festschrift zum 30. April 1967, Trier 1967, S. 12-15.

Zender, Matthias, Räume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung in ihrer Bedeutung für die Volkskunde. Die Heiligen der mittleren Maaslande und der Rheinlande in Kultgeschichte und Kultverbreitung, Düsseldorf 1959.

Fotografie des Sarkophags mit den Gebeinen des Apostel Matthias in der Abtei St. Matthias/St. Eucharius. (CC0 1.0 Universal/Helge Klaus Rieder)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Bernard, Birgit, Die Matthiaswallfahrt nach St. Matthias/Trier von den Anfängen bis 1945/1946, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-matthiaswallfahrt-nach-st.-matthiastrier-von-den-anfaengen-bis-19451946/DE-2086/lido/6225c700d96761.54077482 (abgerufen am 20.04.2024)