Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Thomas Nipperdey hat das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Vereinsgründungen bezeichnet. Insbesondere das aufstrebende Bürgertum pflegte diese neue Geselligkeitsform, die "zu einer die sozialen Beziehungen der Menschen organisierenden und prägenden Macht wurde."[1] Es handelte sich hierbei um einen "freien organisatorischen Zusammenschluß von Personen", der spezifische, selbst gesetzte Ziele verfolgte.[2] Vor allem die sich im Zuge der Industrialisierung verschärfende soziale Frage und die Verelendung der neu entstandenen proletarischen Unterschichten führten zu immer neuen Vereins- und Anstaltsgründungen innerhalb der evangelischen Kirchen, die unter dem Sammelbegriff der "Inneren Mission"[3] oder des Verbandsprotestantismus[4] zusammengefasst wurden. Diese Organisationen widmeten sich christlichen Werken, die von der Amtskirche nur unzureichend geleistet wurden. Dazu zählten die Diakonissenmutterhäuser, aber auch die Organisationen der Evangelischen Frauenhilfe.

Dieser Beitrag stellt die Entwicklung der Evangelischen Frauenhilfe und insbesondere des Rheinischen Zweigvereins vor. Er stützt sich im Wesentlichen auf Verbandspublikationen und Sekundärliteratur, da die archivalische Überlieferung weitgehend verloren gegangen ist.[5]

Arbeitskreis der Ev. Frauenhilfe mit drei Gemeindediakonissen der Diakonissenanstalt Kaiserswerth. (Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, Fotosammlung)

2. Die Gründungsgeschichte

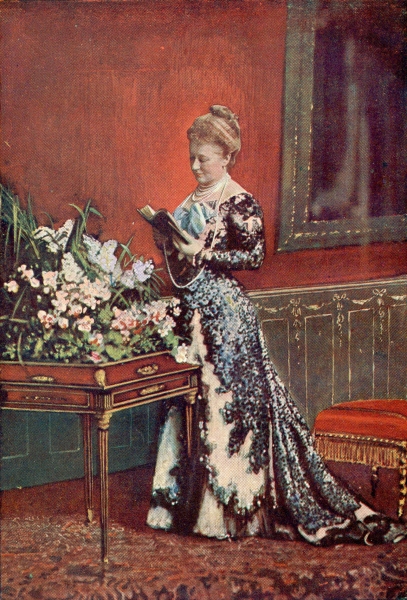

Die Gründung der "Evangelischen Frauenhülfe" 1899 in Berlin ging auf eine Initiative des preußischen Herrscherhauses zurück. Kaiserin Auguste-Viktoria (1858-1921) und Kaiser Wilhelm II. (Regentschaft 1888-1918) hatten bereits als Kronprinzenpaar Pläne zur Gründung eines Evangelisch-Kirchlichen Hilfsvereins verfolgt, um die Verbreitung christlich-sozialer Gedanken zu fördern und den Umsturzideen der Sozialdemokratie und der der Kirche entfremdeter Unterschichten entgegen zu wirken.[6] Mit Unterstützung interessierter Persönlichkeiten aus Hochadel und Klerus trat der Hilfsverein am 28.5.1888 unter dem Protektorat der Kronprinzessin im Sitzungssaal des Reichstages zusammen. Seine Mitglieder beschränkten sich weitgehend auf die Sammlung von Geldern zur Unterstützung der Stadtmissionen und zum Bau neuer Kirchen. Die evangelischen Kirchenleitungen hatten sich nur zögerlich der zunehmenden Urbanisierung angepasst. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fehlte eine flächendeckende pastorale Betreuung der Bevölkerung in den explodierenden Großstädten.[7] Mit Spendengeldern und Unterstützung der Landesherren versuchten die Landeskirchen nun, diesen Rückstand aufzuholen. Allein im Rheinland wurden zwischen 1880 und 1909 78 neue Gemeinden gegründet.[8] Zur Lösung der brennenden sozialen Fragen reichte das jedoch nicht aus. Die traditionelle kirchliche Wohltätigkeit musste durch die Gründung von Kindergärten, Krankenhäusern und Altenheimen sowie durch die unentgeltliche Krankenpflege für Bedürftige neu belebt werden. Vom Hilfsverein in Berlin eingerichtete Krankenpflegestationen erwiesen sich als Keimzellen der Frauenhilfe. Die dort tätigen Diakonissen wurden von Frauengruppen, der sogenannten "Frauenhilfe des Evangelisch-Kirchlichen Hilfsvereins" materiell und in der praktischen Arbeit unterstützt. Bei den Diakonissen handelte es sich zunächst um Angehörige der Diakonissenanstalt in Kaiserswerth, die von Theodor Fliedner im Jahr 1836 ins Leben gerufen wurde. Später übernahmen auch Mitglieder des 1894 von Pfarrer Friedrich Zimmer (1855-1919) gegründeten Diakonievereins diese Aufgaben. Er wurde bald nach dem Sitz seiner Zentrale auch als "Zehlendorfer Verband" bezeichnet.[9] Das Vorbild dieser Diakonissen sollte auf alle protestantischen Gebiete des Reiches ausstrahlen.

Ein Handschreiben von Kaiserin Auguste-Viktoria vom 1.01.1899 gilt als Gründungsurkunde der Evangelischen Frauenhilfe. Es wurde noch im gleichen Monat in einer Auflage von 50.000 Stück publiziert und gemeinsam mit Ratschlägen zur Organisation der Frauenhilfe dem kirchlichen Amtsblatt beigelegt. Ihr Protektorat hatte auf die überwiegend monarchisch-konservative protestantische Bevölkerung einen kaum zu unterschätzenden Werbeeffekt. Die Frauenhilfsvereine waren weniger ein Element der Erneuerung oder Frauenemanzipation, sondern sie unterstützten das konservativ-erhaltende Klima in den Kirchengemeinden.[10]

Jahresbericht der Rheinischen Frauenhilfe 1906/07, S. 39.

Drei Faktoren prägten die Arbeit der Frauenhilfe: Der Initiativgedanke war die ehrenamtliche praktische Lebenshilfe materiell gut versorgter Frauen der Gemeinde für weniger gut gestellte, kurz gesagt, "der karitativ-diakonische Dienst, der in der Pflege und der Unterstützung notleidender Gemeindemitglieder bestand."[11] Die Mitglieder kamen vorwiegend aus der Mittelschicht und dem Kleinbürgertum. Nur selten "verirrte" sich eine Arbeiterfrau in einen Ortsverein der Frauenhilfe, wobei es auf Grund der Bevölkerungszusammensetzung große regionale Unterschiede gab. Daneben sollte eine volksmissionarische Begleitung der Sozialarbeit die der Kirche entfremdeten Christen wieder zurückgewinnen. Außerdem wurden die Frauen durch Mütterschulung, Bibelarbeit, und andere religiöse Angebote für den Dienst in Kirche und Gemeinde gerüstet. Die einzelnen Zweigvereine waren dem Gemeindepfarrer direkt unterstellt und unterstützten ihn beim Austeilen von Sonntagsblättern und der Gestaltung von Veranstaltungen. Ein öffentliches Auftreten der Frauen in Gesellschaft und Gemeinde sollte durch die Frauenhilfe keineswegs gefördert werden. Sie entsprach vielmehr dem bürgerlichen Rollenverständnis der Geschlechter, in dem der Frau ein passiver, häuslicher und fürsorglicher Charakter zugesprochen wurde, während der Mann aktiv und offensiv in die Gesellschaft hinaustrat. Die Intentionen der Gründer werden im folgenden Zitat aus einer Verbandsveröffentlichung deutlich: Gegenüber dem Ansturm und der Propaganda der römischen Kirche, gegenüber der religiösen Gleichgültigkeit weiter Kreise, gegenüber dem alles zersetzenden Unglauben der Zeit müssen die bewußt evangelischen Kreise fest und treu zusammenhalten und in geschlossenen Reihen für die heilige Sache ihres großen Königs eintreten. Von unserer evangelischen Kaiserin ist die Anregung ausgegangen, Frauen und Jungfrauen zur Mitarbeit an dieser wichtigen Aufgabe heranzuziehen [...] Ihr evangelischen Frauen und Jungfrauen, der Herr der Kirche ruft euch und bedarf eurer zur Erfüllung Seines offenbar gemachten Willens.[12]

Mitgliedskarte der Frauenhilfe Rheydt mit Protrait der Kaiserin. (Archiv der Ev. Kirche im Rheinland, 801071_123)

Neu war an der Frauenhilfe vor allem ihre überregionale Organisation bis hin zu einem Zentralverband in Potsdam und damit in der Nähe zur Reichshauptstadt. Die Leitung lag jedoch in Männerhand; die Landesverbände wurden von hauptamtlichen Geistlichen geführt und in den Ortsvereinen hatte der Gemeindepfarrer eine zentrale Rolle inne.

Etwas anders verhielt es sich beim zeitgleich entstandenen Deutschen Evangelischen Frauenbund (DEF). Er war zwar die christlich-konservative Antwort auf die säkulare Frauenbewegung, seine Mitglieder engagierten sich aber durchaus für Themen wie die Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium und die Teilnahme an den kirchlichen Gemeindewahlen. Seit 1912 trat der Frauenbund für das Frauenwahlrecht bei Kommunalwahlen ein. Diese "konservative Aufnahme der neuen Fragen und Forderungen hatte im ganzen nicht einen abwiegelnden, sondern einen emanzipatorischen Effekt. Hier vollzog sich langsam eine stille Revolution."[13] Obwohl sich auch der Frauenbund für karitative Aufgaben engagierte, hatten die hohen intellektuellen Ansprüche in seinen Publikationen und Veranstaltungen einen geringeren Zulauf von Seiten der evangelischen Frauen zur Folge.

Auguste-Victoria-Heim in Barmen. (Archiv der Ev. Kirche im Rheinland, 80015_21)

Neben der zentralen Leitung der Frauenhilfe entstanden innerhalb weniger Jahre in den preußischen Provinzen und weiteren deutschen Teilstaaten Verbände und Ortsvereine. Als sich am 14.3.1901 in Köln die "Frauenhülfe im Rheinland" konstituierte, bestanden bereits 66 örtliche Hilfsvereine, die dem neuen Dachverband beitraten. Seinen Sitz hatte der Landesausschuss in Koblenz. In den folgenden Jahren erfolgte ein rasantes Wachstum. 1912 existierten reichsweit 270 Ortsvereine mit über 250.000 Mitgliedern [14]. Im Rheinland stieg die Zahl der Ortsgruppen bis 1914 auf 434 [15]. Die Frauenhilfe entwickelte sich zur größten evangelischen Frauenorganisation in Deutschland. Von den Mitgliedern wurde kein Mindestbeitrag, sondern freiwillige Abgaben erbeten, die dem jeweiligen Einkommen entsprachen und einige Ortsvereine boten zusätzliche Anreize, wie die Einrichtung von Sterbekassen. Die Rheinische Frauenhilfe stand vor allem durch die hohen Mitgliederzahlen auf einer sicheren finanziellen Basis. Dies ermöglichte ihr bereits im Februar 1906, am Tag der Silberhochzeit des Kaiserpaares, die Eröffnung des Auguste-Victoria-Heims in Barmen (heute Stadt Wuppertal). In dem repräsentativen Gebäude waren die Geschäftsstelle und Schulungsräume untergebracht. Dort wurden vor allem Helferinnen für die ländliche Krankenpflege durch Kaiserswerther Diakonissen ausgebildet. Die Rheinische Frauenhilfe hatte als erster Landesverband solche dreimonatigen Kurse angeboten, die später auf ein Jahr ausgedehnt wurden. Die Ausbildung umfasste Kranken- und Säuglingspflege sowie Bibelarbeit und Singen, damit die örtlichen Frauenhilfsvereine auch in dieser Hinsicht Unterstützung bekamen. In den folgenden Jahren fanden 36 Kurse mit etwa 800 Teilnehmerinnen statt [16]. Die Arbeit der Landhelferinnen wurde teilweise ehrenamtlich geleistet oder nur gering entlohnt, obwohl sie häufig in die Rolle qualifizierter Gemeindeschwestern hineinwuchsen. Dies entsprach den gängigen Geschlechterstereotypen der bürgerlichen Gesellschaft, die der Frau quasi von Geburt an fürsorgliche und mütterliche Neigungen unterstellte. Diese Eigenschaften mündeten im Konzept der „geistigen Mütterlichkeit“, welches die gesellschaftspolitische Partizipation der Frauen mit ihrem besonderen Kulturauftrag als Frau und Mutter begründete [17]. Selbst Florence Nightingale (1820-1910), die bekannte Reformerin der britischen Krankenpflege, vertrat die Ansicht: „Jede Frau ist eine Krankenschwester.“[18] Zahlreiche Ortsgruppen der Frauenhilfe finanzierten Gemeindediakonissen, die sich um die Armen und Kranken kümmerten. Theodor Fliedner, der Vorsteher des Kaiserswerther Diakonissenmutterhauses, hatte 1836 bei der Gründung der Diakonissenschwesternschaft ähnliche Intentionen wie F. Nightingale, denn es galt, diejenigen weiblichen christlichen Kräfte in unsrer evangelischen Kirche, welche bisher vereinzelt u. ohne hinreichenden Wirkungskreis durch strafbare Nachlässigkeit von uns Männern geblieben waren, in einem Brennpunkt zu sammeln u. für das Reich Gottes dienstbar machen, eine heilige Schar einheimische Missionarinnen zu bilden, welche die Barmherzigkeit Christi den verlassenen Kranken, den verwahrlosten Kindlein, den gesunkenen Armen, den verirrten Gefangenen eines ganzen Landes nahe zu bringen [...].[19] In diesem missionarischen Sinne sollten sich auch die Mitglieder der Frauenhilfe sozial betätigen. Dass diese Organisation kein Hort der Frauenemanzipation und der Frauenbewegung war, wurde in den Verbandspublikationen mehrfach besonders betont. Die Tätigkeit der Diakonissen und der freiwilligen Pflegerinnen ersparte in den ländlichen Gebieten den Familien und den Krankenkassen erhebliche Kosten, da sie insbesondere dort zum Einsatz kamen, wo keine flächendeckende ärztliche Versorgung gewährleistet war.

Weitere Arbeitsgebiete der Frauenhilfe im Rheinland waren die Schaffung von Erholungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen. Sie waren in einer Zeit, als Reisen und Kuraufenthalte dem gehobenen Bürgertum und dem Adel vorbehalten waren, eine wesentliche Verbesserung für Arbeiterinnen und Hausfrauen der unteren Bevölkerungsschichten, die in der Regel mehrere Kinder bekamen und sie neben ihrer Berufstätigkeit ohne Hauspersonal zu versorgen hatten. Auch Familien und einzelne Erholungssuchende der gebildeten Stände bekamen die Möglichkeit, im Auguste-Victoria-Heim in die "Sommerfrische" zu fahren [20]. Das Haus lag dicht am Waldrand auf einer Höhe von 260 Metern und bot einen schönen Blick über die Stadt. 1906 war es noch erwähnenswert, dass sich die Bäder im Haus befanden und jeden Morgen eine kurze Andacht stattfand, die Teilnahme daran aber nicht verpflichtend war.

3. Die Entwicklung im 20. Jahrhundert

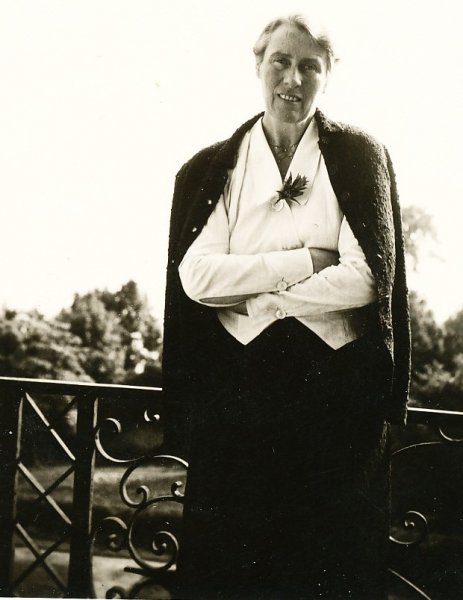

Kaiserin Auguste Victoria mit ihrer Schwiegertochter Cecile von Mecklenburg-Schwerin. (Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, Fotosammlung)

3.1 Der Erste Weltkrieg

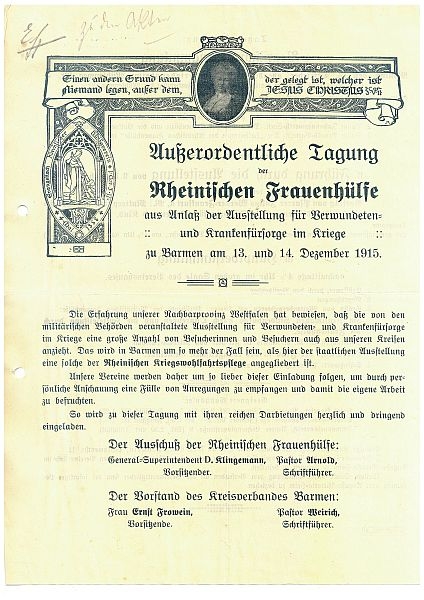

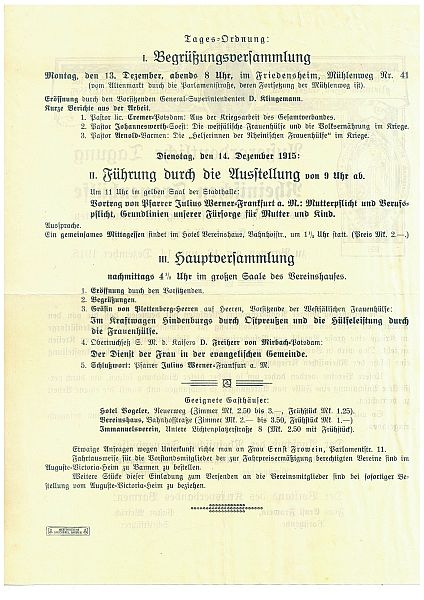

Während des Ersten Weltkriegs erlangte die Frauenhilfe durch ihr Engagement in den Lazaretten eine noch größere Popularität und konnte ihre Mitgliederzahlen deutlich steigern. Etwa 100 Freiwillige der Rheinischen Frauenhilfe arbeiteten in den Etappenlazaretten und wurden gleichzeitig in der Krankenpflege ausgebildet. Neben die Pflege kranker und verwundeter Soldaten trat die Sammlung von Bekleidung, Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen für die im Feld stehenden Soldaten. Insbesondere die Frauengruppen in ländlichen Gebieten wurden zur Spende von Lebensmitteln aufgefordert. Darüber hinaus nahmen sie auch unterernährte Stadtkinder in den Ferien auf. Eine außerordentliche Tagung der Rheinischen Frauenhilfe widmete sich im Dezember 1915 dem Thema "Kriegswohlfahrtspflege". Damit verbunden war eine Ausstellung, in der die verschiedenen Aktivitäten bis hin zur Kriegskrankenpflege behandelt wurden.[21] Ein starker nationaler Patriotismus verband sich mit dieser Arbeit, aus vielen Reden war ein volksmissionarischer Ansatz zu hören. So berichtete die Vorsitzende der Westfälischen Frauenhilfe, Gräfin Plettenberg-Heeren (geborene Ehrengard Krosigk, 1873-1943) auf einer Tagung über eine Reise Im Kraftwagen Hindenburgs durch Ostpreußen und die Hilfeleistung durch die Frauenhülfe.[22] Vereine aus den vom Krieg verschonten Gebieten übernahmen die Patenschaft für ostpreußische Vereine und schickten Hilfssendungen in dieses vom Krieg besonders betroffene Gebiet. Auf der Hauptversammlung der Rheinischen Frauenhilfe 1916 in Barmen führte der ehemalige Leiter des Kabinetts der Kaiserin Freiherr Ernst von Mirbach (1844-1925) aus: Darum gilt's, mutig und tapfer ans Werk zu gehen, um das Evangelium und die Lebenskräfte der oberen Welt hineinzutragen in alle Kreise unseres Volkes [23]. Weiterhin forderte er eine Mobilmachung der Frauen- und Männerwelt gegen den materialistischen unchristlichen Geist unserer Zeit. Der Beitrag endete mit dem Satz: _Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein! _[24]

Die Abdankung des Kaisers am 9.11.1918 und die Gründung der Weimarer Republik riefen bei den meisten Mitgliedern der Frauenhilfe Entsetzen und Ablehnung hervor. Die neuen Verhältnisse wurden bestenfalls akzeptiert und in der Hoffnung auf eine Rückkehr zur Monarchie notgedrungen hingenommen.

3.2 Die Zeit der Weimarer Republik

Die Weimarer Verfassung von 1919 brachte nicht nur die Trennung von Kirche und Staat, sondern auch die Einführung des Frauenwahlrechts. Obwohl es in den vorangegangenen Jahrzehnten von konservativen Kirchenkreisen abgelehnt worden war und auch in der Arbeit der Frauenhilfe keine Rolle spielte, sorgte dieses Faktum ungewollt für einen Modernisierungsschub in der Frauenarbeit. Aus den Verbandspublikationen ist ein besorgter Unterton zu hören, dass die Frauen durch ihre Beteiligung am öffentlichen Leben ihrer eigentlichen Aufgabe in der Familie entfremdet würden. Man konnte den Frauen aber nun kaum noch verwehren, was in der Gesamtgesellschaft möglich war und "es entwickelte sich die Erkenntnis, dass mit dem politischen Wahlrecht auch neue Möglichkeiten der Beteiligung und Einflussnahme der Frauen gegeben waren. Wahlrecht wurde nun zur Wahlpflicht deklariert [...] . Damit wurde das bis dahin mit Entschiedenheit abgelehnte Frauenwahlrecht auch in der Kirche zu einer unüberhörbaren Forderung [...]."[25]

1918 fusionierten die evangelischen Frauenverbände, um in der Weimarer Republik gegenüber den erstarkten linken Kräften schlagkräftig zu sein. Der Verbandsprotestantismus neigte in dieser Zeit politisch zur Deutsch-Nationalen Volkspartei. Frauen und ihre Organisationen arbeiteten beispielsweise in dem von Präses Walther Wolff einberufenen kirchlichen Frauenausschuss mit. Dies brachte eine stärkere Wahrnehmung ihrer Arbeit innerhalb der Rheinischen Kirche mit sich. An den Kirchentagen beteiligten sich die Frauen nun mit einem eigenen Programm. Die große Präsenz der Frauenhilfe machte sie ab den 1920er Jahren zu einem nicht wegzudenkenden Faktor der Gemeindearbeit.

Außerordentliche Tagung der Rheinischen Frauenhilfe 1915, Vorderseite. (Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, Bestand 2-1 Diakonissenanstalt 47)

Außerordentliche Tagung der Rheinischen Frauenhilfe 1915, Rückseite. (Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, Bestand 2-1 Diakonissenanstalt 47)

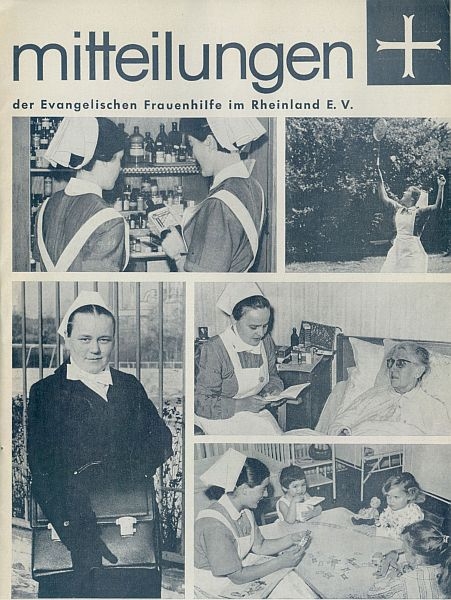

In der Zeit der Weimarer Republik richtete die Rheinische Frauenhilfe weitere Gesundheitseinrichtungen ein. Dazu gehörten ein Krankenhaus für tuberkulosekranken Jungen in Ehringshausen bei Wetzlar und Kindererholungsstätten in Ehlscheid im Westerwald, in Lennep (heute Stadt Remscheid) und Stromberg im Hunsrück. Aus den einjährigen Kursen für die ländliche Krankenpflege entwickelte sich ab 1921 eine qualifizierte Schwesternausbildung. Ihre Absolventinnen wurden Mitglied der am 1.1.1921 gegründeten "Schwesternschaft der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland" mit eigener Tracht und Vereinszeitschrift, die wiederum Mitglied der "Schwesternschaft der Evangelischen Frauenhilfe" des Hauptverbandes und damit des Zehlendorfer Verbandes war. Das Mutterhaus dieser Schwesternschaft befand sich im Auguste-Victoria-Haus in Wuppertal-Barmen und die Mitgliederzahlen wuchsen in den folgenden Jahren bis auf 150 an. Im Krankenhaus Ehringshausen wurde 1926 eine Krankenpflegeschule eingerichtet. Die Haupteinsatzgebiete der Schwestern befanden sich in der Gemeindearbeit, in Krankenhäusern, Kinderheimen und in der Altenfürsorge. Sie hielten aber auch Lehrgänge für die Helferinnen und für Frauen der evangelischen Kirchengemeinden ab.

Die in Folge der Inflation zu Beginn der 1920er Jahre und der Weltwirtschaftskrise ab 1929 herrschende Not breiter Bevölkerungsschichten brachte neue Anforderungen für die Frauenhilfe, die mit ehrenamtlichem Engagement allein nicht mehr zu bewältigen waren. In den 1920er Jahren leitete Pfarrer Dr. Wilhelm Schött (1873-1948) als hauptamtlicher Geschäftsführer den Verband, die erste Oberin der verbandseigenen Schwesternschaft war seine Ehefrau Marianne Schött. 1926 wurden zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen eingestellt. Sie waren nicht nur in der Geschäftsstelle tätig, sondern übernahmen auch Lehrgänge und trugen durch Vorträge in den Frauenhilfsgruppen zur Professionalisierung der Arbeit bei. 1929 wurde das Auguste-Victoria-Haus durch einen Anbau erweitert.

Aufnahmeurkunde der Ev. Frauenhilfe Bell. (Archiv der Ev. Kirche im Rheinland, 52_0015)

3.3 Die Zeit des Nationalsozialismus

Durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30.1.1933 veränderten sich die staatlichen Rahmenbedingungen für die Rheinische Frauenhilfe deutlich. Obwohl sie den neuen Machthabern zunächst positiv gegenüber stand, drängten zunehmend neue Organisationen, wie die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) in ihre angestammten Arbeitsbereiche ein. Behinderungen und Willkürmaßnahmen, wie die Auflösung einzelner Frauenhilfegruppen nahmen zu. Im Jahr 1934 geriet die Frauenhilfe in die innerkirchlichen Kämpfe, die zwischen den regierungstreuen sogenannten Deutschen Christen und der bibeltreuen Bekennenden Kirche ausgetragen wurden. Unter der Leitung der Vorsitzenden Magdalene von Waldthausen (1886-1972) und des Geschäftsführers Wilhelm Kunze orientierte sie sich in Richtung der Bekennenden Kirche und forderte ihre Mitglieder zu verstärktem Bibelstudium auf. Es folgten unverhohlene Drohungen durch den Bischof des neu eingerichteten Evangelischen Bistums Köln-Aachen, Dr. Heinrich Forsthoff (1871-1942), der ihnen vorwarf, die Gemeinden zu verhetzen und zu zersetzen [26]. Auch die Deutschen Christen drohten unmissverständlich mit einer Zerschlagung der Rheinischen Frauenhilfe. Die Reichsfrauenhilfe antwortete darauf mit dem Eintritt in die "Arbeitsgemeinschaft missionarischer und diakonischer Verbände und Werke der Deutschen Evangelischen Kirche", die der Bekennenden Kirche nahestand. Zahlreiche Veranstaltungen wurden daraufhin bespitzelt, verboten oder aufgelöst, einige Ortsgruppen durften nicht weiter arbeiten. Teilweise gingen Gemeindepflegestationen an die NSV über, auch Krankenhäuser und Erholungsheime mussten abgegeben werden. Die Rheinische Frauenhilfe kam durch das Verbot von Geldsammlungen in eine schwierige finanzielle Lage, die nur durch Sonderbeiträge der Mitglieder und Kirchenkollekten verbessert werden konnte. Am 10.5.1937 schlossen sich die Schwesternschaften der einzelnen Provinzen auf einem Schwesterntag in Erfurt zum "Mutterhausverband der Evangelischen Reichsfrauenhilfe" zusammen, welcher aber unter dem Dach des Zehlendorfer Verbandes blieb. 1938 wurde mit der Einführung des reichsweiten Krankenpflegegesetzes die Abhaltung von Helferinnenlehrgängen verboten. Trotzdem konnte die Frauenhilfe weiter bestehen bleiben. Der Verdrängung aus der Sozialarbeit setzte sie die Einrichtung einer Bibelschule in Potsdam im Jahr 1936 entgegen. Der Rückzug in die innere Arbeit führte zu einer theologischen Professionalisierung ihrer Mitarbeiter.

Briefe von Geschäftsführer Wilhelm Kunze an den Vorsteher der Kaiserwerther Diakonissenanstalt Graf von Lüttichau vom 23.12.1938. (Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, Bestand 2-1 Diakonissenanstalt 2-1, 1145)

Die Schwesternschaft bestand ab 1939 in Form eines eingetragenen Vereins, um sie dem Zugriff der Nationalsozialisten zu entziehen. Zu diesem Zeitpunkt umfasste sie 132 Mitglieder, von denen 50 in der Gemeindearbeit standen, zwölf in Krankenhäusern und elf in der Haus- und Privatpflege arbeiteten. 13 Schwestern versorgten das Auguste-Victoria-Heim und der Rest betätigte sich in Alten- und Erholungsheimen [27].

Frauenhilfe Hamborn-Neumühl mit Frau Pastor Focke und Gemeindediakonisse aus der Diakonissenanstalt Kaiserswerth 1937. (Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, Fotosammlung)

Das Vereinsheim in Wuppertal-Barmen fiel am 30.5.1943 einem Bombenangriff zum Opfer. Über die Bombennacht berichtete die Oberin Gertrud Volkenborn: 1 1/2 Stunden dauerte der Angriff, der an Heftigkeit wohl alles bisherige überbot. Keine Flak hielt die Angreifer zurück und ungehindert konnten sie Spreng- und Brandbomben und Feuer auf die unglückliche Stadt werfen. Kaum vermochten wir nach dem Alarm in den Keller zu gelangen. Da brannte schon der Dachstuhl, fielen Bomben, Kanister in großer Zahl. [...] Im Luftschutzkeller waren wir zu 37 Menschen: keiner konnte mehr nach oben. Wir waren ständig bedroht durch brennende Balken und Holzteile. Dazu kam die Erstickungsgefahr durch die ungeheure Rauchentwicklung. [...] 3 Kranke sind sofort in ihrem Bett umgekommen und 3 konnten nicht mehr aus dem Luftschutzkeller heraus kommen, da der Rauch sie bewußtlos gemacht hatte und es uns an männlicher Hilfe zum Hinaustragen fehlte. Das Mutterhaus selbst ist total vernichtet und wir konnten nicht einmal unsere Koffer aus dem Luftschutzkeller retten.[28]

3.4 Von 1945 bis zur Gegenwart

Die Schwesternschaft der Rheinischen Frauenhilfe war 1943 vorübergehend in das Schloss Meisenheim an der Glan gezogen, wo sie im Erholungsheim der Evangelischen Kirche im Rheinland Unterschlupf fand. 1947 folgte mit dem ehemaligen Hotel Decker in Rolandseck (heute Stadt Remagen) die nächste Interimslösung. Das durch den Krieg stark mitgenommene Haus wurde trotz Hungers und Materialmangels als Mutterhaus eingerichtet. Ein Gartenstück sowie eigene Schweine und Hühner sorgten für das Überleben. Koks für die Heizung spendete die Zeche Rheinpreußen. 1947 schloss sich die Schwesternschaft der Schlesischen Frauenhilfe an und wurde bald unentbehrlich für den Dienst in Gemeinden und Mütterheimen.

Gemeinde Köln-Kalk, Kleiner Arbeitskreis des Frauenvereins 1938. (Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, Fotosammlung)

In der Nachkriegszeit stellten sich mit der Betreuung von Flüchtlingen und Umsiedlern neue Aufgaben, die bis heute in der Betreuung und Beratung von "Neubürgerinnen" weitergeführt werden. Dazu wurden Lehrgänge für Familienpflegehelferinnen angeboten, die in den 1960er Jahren in die gemeinsam mit dem Diakonischen Werk gegründete Evangelische Ausbildungsstätte für Haus- und Familienpflege übergingen. Erst 1956 war das neue "Haus der Frauenhilfe" in Bad Godesberg-Mehlem (heute Stadt Bonn) nach dreijähriger Bauzeit bezugsfertig. Eine Etage war der verbandseigenen Schwesternschaft vorbehalten, bevor im Dezember 1959 ein neues Mutterhaus in unmittelbarer Nähe fertig gestellt wurde. In diesem Haus war eine "Freizeitetage" für auswärtige Besuchergruppen eingerichtet. Daneben nahm die Frauenhilfe ihre traditionellen Arbeitsgebiete in den Gemeinden wieder auf. Die Erholungsaufenthalte für Mütter gingen nach dem Zweiten Weltkrieg in das Müttergenesungswerk über, wurden aber beispielsweise im Elly-Heuss-Knapp-Heim in Bad Bertrich weiterhin von der eigenen Schwesternschaft betreut. Jahrelang wurde der eigene Schwesternnachwuchs durch verschiedene befreundete Mutterhäuser, unter anderem in Düsseldorf-Kaiserswerth ausgebildet, bevor er ab 1961 in die neue Krankenpflegeschule nach Bergisch Gladbach geschickt werden konnte. In den 1970er Jahren erfolgte die Ausbildung am neuen Evangelischen Krankenhaus Bad Godesberg.

Haus der Rheinischen Frauenhilfe in Mehlem 1960. (Archiv der Ev. Kirche im Rheinland, 80015_19)

Einladung zur Eröffnung des Hauses der Rheinischen Frauenhilfe 1956. (Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, Bestand 2-1 Diakonissenanstalt 1145)

Die Tracht der Schwesternschaft wurde modernisiert und dem Zeitgeschmack angepasst. Die Haube mit Schleife wich einer einfacheren, nur auf dem Hinterkopf getragenen Schwesternhaube, wie sie bisher von den Schülerinnen benutzt worden war. Auch ein blauer Trägerrock mit Jacke kam von nun an zum Einsatz.

1965 erfolgte die Einweihung des neuen Alten- und Pflegeheims Ernst-Stoltenhoff-Haus in Bad Godesberg, in dem auch die älteren Schwestern fortan ihren Ruhestand verbrachten. Die Versorgungszusage in Krankheit und Alter für die Schwestern wurde nun von einer Tarifentlohnung abgelöst, wobei das "Genossenschaftsmodell" für die älteren weiterhin Anwendung fand. Aus der einstigen "Lebens-, Dienst- und Glaubensgemeinschaft" wurde eine freiere Form der Schwesternschaft. Die Pflicht zu kollektiver und zölibatärer Lebensweise galt nicht mehr und verheiratete Schwestern sowie alleinerziehende Mütter traten nun der Schwesternschaft bei. Der inneren Erneuerung wurde durch die Umbenennung in "Frauenhilfs-Diakonieschwesternschaft im Rheinland e.V." im Mai 1969 auch äußerlich entsprochen. Aus dem bisherigen "Mutterhaus" wurde das "Heimathaus". Die freie Wahl des Arbeitsplatzes löste das alte Entsendungsprinzip ab. Diese Modernisierung der Schwesternschaft ermöglichte ihr Weiterbestehen unter den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.

Tracht der Schwesternschaft der Rheinischen Frauenhilfe in den 1950er Jahren. (Mitteilungen der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland e.V., o.D. (um 1959), Zur Geschichte der Schwesternschaft, in: Bibliothek der Fliedner-Kulturstiftung, EF I 6)

In den 1990er Jahren nahm das Angebot an Weiterbildungen ständig zu. Sie umfassten fachliche Themen ebenso wie Fragen der Lebensbewältigung und Bibelfreizeiten. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich Wochenenden, die speziell für Großeltern und Enkel gestaltet wurden.1992 richtete die Frauenhilfe im Rheinland eine eigene Altenpflegeschule ein. Vier Jahre später sah sich die Schwesternschaft jedoch genötigt, ihr Altenheim, das dazugehörige Grundstück sowie das Heimathaus an einen Investor zu verkaufen, da die dringend nötigen Modernisierungsmaßnahmen aus eigener Kraft nicht zu schaffen waren. Der Investor baute ein Gebäude für betreutes Wohnen und modernisierte das Heimathaus. Beide Einrichtungen wurden weiterhin von der eigenen Schwesternschaft unter dem Dach einer Altenhilfezentrum GmbH betreut.

Die allmähliche gesellschaftliche Gleichstellung der Frauen in der Bundesrepublik ging auch an der Frauenhilfe nicht spurlos vorüber. Zunehmend fand die feministische Theologie Eingang in ihre Arbeit und international ausgerichtete Kampagnen, wie gegen die Apartheid in Südafrika gehörten zum Themenspektrum. Auch gegenüber der neuen Frauenbewegung zeigte sich die Rheinische Frauenhilfe offen. Als Trägerin der ökumenischen Weltgebetstage der Frauen richtete sich der Blick nun über die Grenzen der eigenen Konfession und der Landeskirche hinaus. Allein für diese Aktion wird bis heute umfangreiches Material für die einzelnen Frauengruppen zur Verfügung gestellt. Zunehmend bestimmten frauenspezifische Bildungsangebote die Arbeit. Sie erfolgten in Form von Studientagen, Seminaren oder Bildungsurlauben.

Heute arbeitet die Frauenhilfe nicht mehr im Stillen und Verborgenen wie zur Zeit ihrer Gründung, sie greift vielmehr kirchliche und gesellschaftliche Probleme kritisch und konstruktiv auf. Auf der verbandseigenen Internetseite heißt es dazu: "Wir ermutigen Frauen, ihren Weg zu und mit Gott zu finden und achten dabei auf einen zeitgemäßen Umgang mit der biblischen Botschaft. Wir bieten eine lebendige Gemeinschaft engagierter Frauen, die das Leben in ihren Kirchengemeinden aktiv mitgestalten."[29]

Quellen

Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth (AFKSK)

Bestand 2-1, Diakonissenanstalt;

Sign. 47 Kriegsangelegenheiten 1915-1918;

Sign. 1145 Rheinische Frauenhilfe 1903-1978.

Bestand Fotosammlung Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland (AEKR), Fotosammlung.

Literatur

- Jahresbericht der Rheinischen Frauenhülfe 1906/07, Barmen 1907.

75 Jahre Frauenhilfs-Diakonieschwesternschaft 1921-1996, Bonn 1996.

Bauch, Ingeborg/Durth, K. Rüdiger (Hg.), Die Zukunft einer kaiserlichen Idee. Werkbuch für die kirchliche Frauenarbeit, Bonn 2000.

Baumann, Ursula, Protestantismus und Frauenemanzipation in Deutschland 1850 bis 1920, Frankfurt/New York 1992.

Büttner, Annett, Kommentar und Quellenedition des Briefes von Theodor Fliedner an Amalie Sieveking vom 8.02.1837, in: Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth (Hg.), Kleine Quellenedition zum 150. Todestag Theodor Fliedners am 4.10.2014, Düsseldorf 2014, S. 22-36.

Felgentreff, Ruth, Das Diakoniewerk Kaiserswerth 1836-1998, Düsseldorf 1998.

Jähnichen, Traugott; Friedrich, Norbert, Geschichte der sozialen Ideen im deutschen Protestantismus, in: Grebing, Helga (Hg.), Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus - Katholische Soziallehre - Protestantische Sozialethik. Ein Handbuch, Essen 2000, S. 867-1103.

Kaiser, Jochen-Christoph, 'Innere Mission' als Sozialreform im kirchlich-konservativen Verbandsprotestantismus, in: Myrrhe, Ramona (Hg.), Geschichte als Beruf: Demokratie und Diktatur, Protestantismus und politische Kultur (Festschrift zum 65. Geburtstag von Klaus Erich Pollmann), Halle/Saale 2005, S. 209-224.

Lekebusch, Siegrid, Evangelische Frauenhilfe im Rheinland, in: Conrad, Joachim/Flesch, Stefan [u. a.] (Hg.), Evangelisch am Rhein. Werden und Wesen einer Landeskirche, Düsseldorf 2007, S. 212-216.

Mitteilungen der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland e.V., o.D. (um 1959), Zur Geschichte der Schwesternschaft, in: Bibliothek der Fliedner-Kulturstiftung, EF I 6.

Mybes, Fritz: Geschichte der Evangelischen Frauenhilfe in Quellen, Gladbeck 1975.

Nightingale, Florence, Bemerkungen zur Krankenpflege. Die „Notes on nursing“ neu übersetzt und kommentiert v. Christoph Schweikardt u. Susanne Schulze-Jaschok. Frankfurt/M. 2011.

Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866-1918, Band 1: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1998.

Nipperdey, Thomas, Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Eine Fallstudie zur Modernisierung, in: Boockmann, Hartmut, Geschichtswissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert: Beiträge zur Geschichte historischer Forschung in Deutschland, Göttingen 1972, S. 174-183.

Sachße, Christoph, Mütterlichkeit als Beruf: Sozialarbeit, Sozialreform und Frauenbewegung 1871-1929, Weinheim [u. a.] 2003.

Schmidt, Jutta, "Die Frau hat ein Recht auf die Mitarbeit am Werke der Barmherzigkeit", in: Röper, Ursula/Jüllig, Carola (Hg.), Die Macht der Nächstenliebe. Einhundertfünfzig Jahre Innere Mission und Diakonie 1848-1998, Berlin 1998, S. 138-151.

Zimmer, Friedrich, Frauennot und Frauendienst: der ev. Diakonieverein und seine Zweiganstalten, Berlin 1901.

Online

Die Rheinische Frauenhilfe. [Online]

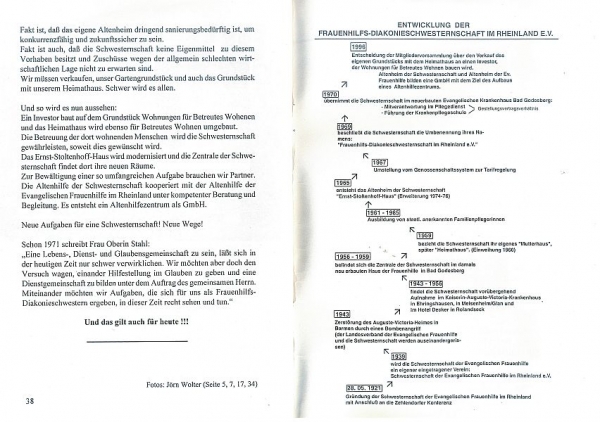

Entwicklung der Schwesternschaft der Rheinischen Frauenhilfe. (75 Jahre Frauenhilfs-Diakonieschwesternschaft 1921-1996, Bonn 1996, S. 39.)

- 1: Nipperdey, Verein als soziale Struktur, S. 174.

- 2: Nipperdey, Verein als soziale Struktur, S. 174.

- 3: Der Begriff entstand in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Gegenstück zur "Äußeren oder Heidenmission", um die zunehmend entkirchlichten Unterschichten der Großstädte durch Sozialarbeit und Mission wieder an die evangelischen Kirchen zu binden; vgl. Jähnichen/Friedrich, Geschichte der sozialen Ideen, S. 895-912.

- 4: Vgl. Kaiser, Innere Mission.

- 5: Dies gilt sowohl für das Reichsarchiv der Frauenhilfe, das nach 1945 in Potsdam verloren ging, als auch für die Überlieferung der Rheinischen Frauenhilfe, die mit dem Auguste-Victoria-Haus in Barmen im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde; vgl. Baumann, Protestantismus und Frauenemanzipation, S. 312 Anm. 168.

- 6: Vgl. zur Gründungsgeschichte: Baumann, Protestantismus und Frauenemanzipation, S. 139-149.

- 7: Als Großstadt gelten Siedlungen mit über 100.000 Einwohnern.

- 8: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Band 1, S. 479.

- 9: Vgl. Felgentreff, Das Diakoniewerk Kaiserswerth; Zimmer, Frauennot und Frauendienst.

- 10: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Band 1, S. 480.

- 11: Lekebusch, Evangelische Frauenhilfe, S. 212.

- 12: Cremer, Paul, Die Frauenhülfe, o. O. u. J., S. 7, zitiert nach Baumann, Protestantismus und Frauenemanzipation, S. 144.

- 13: Nipperdey, Deutsche Geschichte, Band 1; zur unterschiedlichen Ausrichtung von Frauenbund und Frauenhilfe und den daraus resultierenden Spannungen vgl. Baumann, Protestantismus und Frauenemanzipation, S. 157-228.

- 14: Lekebusch, Evangelische Frauenhilfe, S. 212.

- 15: Baumann, Protestantismus und Frauenemanzipation, S. 311 Anm. 150.

- 16: Zur Geschichte der Schwesternschaft, in: Mitteilungen der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland e.V., [um 1959], Bibliothek der Fliedner-Kulturstiftung, EF I 6.

- 17: Sachße, Mütterlichkeit.

- 18: Nightingale, Florence, Bemerkungen, S. 21.

- 19: Büttner, Quellenedition, S. 35.

- 20: 6. Jahresbericht der Rheinischen Frauenhülfe 1906/07, S. 39.

- 21: AFKSK, 2-1 Diakonissenanstalt, 47 Ausstellung Krigeswohlfahrtspflege im Felde und in der Heimat, Dezember 1915 in der Stadthalle Barmen.

- 22: Mybes, Geschichte, S. 37.

- 23: Der Bote für die deutsche Frauenwelt, Ausgabe Rheinland, Nr. 8, 20.2.1916, zitiert nach: Mybes, Geschichte, S. 37.

- 24: Der Bote für die deutsche Frauenwelt, Ausgabe Rheinland, Nr. 8, 20.2.1916, zitiert nach: Mybes, Geschichte, S. 37.

- 25: Lekebusch, Evangelische Frauenhilfe, S. 215.

- 26: Mybes, Geschichte, S. 66-93.

- 27: 75 Jahre Frauenhilfs-Diakonieschwesternschaft 1921-1996, S. 25.

- 28: 75 Jahre Frauenhilfs-Diakonieschwesternschaft, S. 25-26. Auch die Akten der Schwesternschaft gingen bei diesem Angriff verloren.

- 29: Website http://www.frauenhilfe-rheinland.de (Zugriff am 20.3.2015).

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Büttner, Annett, Die Rheinische Frauenhilfe, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-rheinische-frauenhilfe-/DE-2086/lido/5a6f208634a1e7.42004988 (abgerufen am 19.04.2024)