Zu den Kapiteln

In diesem Beitrag wird ein Überblick zu den wichtigsten Ausbaustufen der römischen Stadtbefestigung von Köln gegeben. Die Wehrmauern sind als Ausdruck einer dynamischen Stadtentwicklung zu verstehen, deren Höhepunkte in der Regierungszeit des Augustus, Domitian und wahrscheinlich Konstantin des Großen liegen.

1. Die Gründungsphase

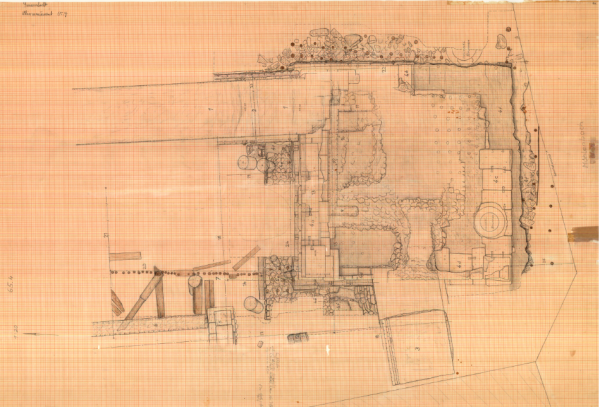

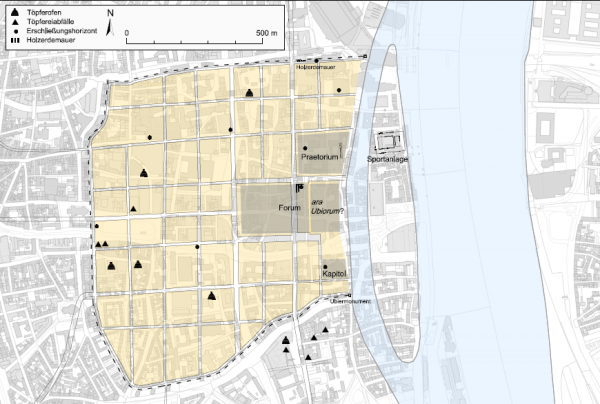

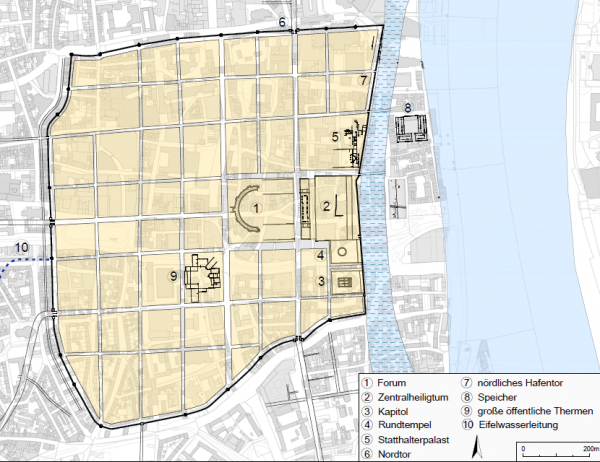

Das um die Zeitenwende neu angelegte und bis zur Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. schrittweise ausgebaute oppidum Ubiorum auf dem Gebiet der heutigen Kölner Innenstadt besaß ein regelmäßiges Straßenraster. Mit über 50 ungleich großen Bauinseln (insulae) lag gewissermaßen ein Bebauungsplan für die römische Siedlung vor.[1] Der Umfang des projektierten Stadtzentrums von ungefähr 1 Quadratkilometer erschließt sich unter anderem aus der Lage der Bestattungsplätze, die in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. mit einem gewissen Abstand außerhalb des Siedlungskerns angelegt worden sind.[2] Hinzu kommen weitere archäologische Indizien, wie die räumliche Verteilung eines Pionierhorizontes, der sich durch einen intentionellen Auftrag von Holzkohle auszeichnet, um nach Abtrag der Humusdecke die ersten Erschließungsmaßnahmen durch einen trittfesten, nicht morastigen Untergrund zu unterstützen.

Unmittelbar östlich des hochwassersicheren Siedlungsplateaus verlief im frühen ersten Jahrhundert ein mehr als 50 Meter breiter Nebenarm des Rheins.[3] Die bogenförmige Nebenrinne trennte eine circa 1.300 Meter lange und bis zu 180 Meter breite Insel vom Festland ab. Der Rhein war damals flach und verzweigt, ähnlich der heutigen Loire oder Moldau. Charakteristisch für die Lage am kurvenäußeren Flussverlauf ist die Ausbildung eines Prallhangs mit einer flachen Uferzone. Diese naturräumlichen Voraussetzungen erwiesen sich als Standortvorteile für eine Schiffsanlegestelle.[4]

Hypothetischer Plan der römischen Gründungsstadt mit Straßenraster und vorgesehenen Bebauungsflächen. (Römisch-Germanisches Museum Köln (Digitalisierung P. Fleischer))

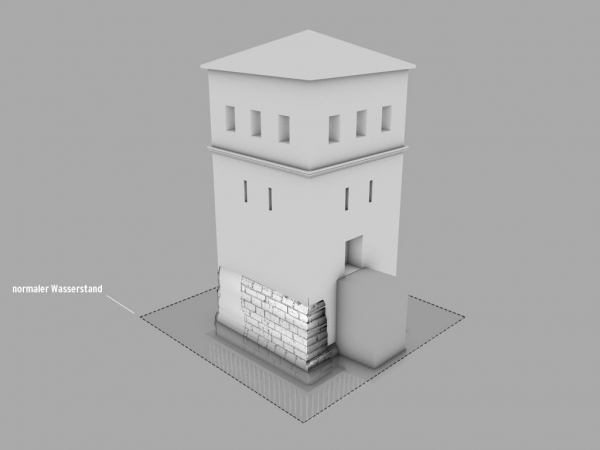

Im südlichen Uferbereich des aktiven, als Hafen genutzten Rheinarms befand sich ein monumentaler, steinerner Turm. Das Monument wurde bei Ausschachtungsarbeiten im Keller des Hauses An der Malzmühle 1/Ecke Mühlenbach 1965/66 entdeckt.[5] Es handelt sich um einen römischen Quaderbau aus Tuffstein mit einer Seitenlänge von ungefähr 10 x 10 Meter und einer erhaltenen Höhe von 6,6 Meter. Eine rekonstruierte Mindesthöhe des Turmes von 12 Metern ist anzunehmen. Das nur noch in Teilen überlieferte Schalmauerwerk umgab ursprünglich einen massiven Gusskern aus römischem Beton (opus caementicium). Für die Chronologie und Gestaltung der römischen Stadtbefestigung von Köln kommt dem sogenannten Ubiermonument eine Schlüsselfunktion zu. Unter Anwendung der modernen Untersuchungsmethode der Baumringdatierung (Dendrochronologie) an den überlieferten Hölzern des Eichenpfahlrostes im Fundamentbereich konnte eine Bauzeit von 4/5 n. Chr. ermittelt werden.

Das römische Ubiermonument ist nachweislich kein Solitär, sondern steht im Verband mit einer gleichzeitig errichteten, landseitigen Zungenmauer.[6] Dafür sprechen mehrere konstruktive Details, die in der Summe ein schlüssiges Bild ergeben:

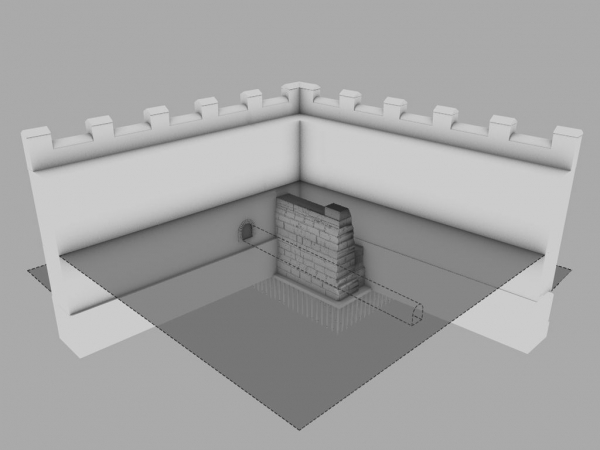

Dreidimensionale Rekonstruktion des Ubiermonumentes. (Colonia3D/Entwurf: B. Irmler)

-

Der vorspringende Sockel des Ubiermonuments, der aus drei Lagen von Tuffsteinquadern besteht, besitzt an seiner Oberkante im Bereich der Stoßfugen ausgearbeitete Profilansätze. Es handelt sich um Vorschlagsmarken, die zur weiteren Ausführung eines umlaufenden Sockelprofils angelegt worden sind.[7] An der Westseite des Ubiermonuments, dort wo die genannte Zungenmauer einbindet, befindet sich bezeichnenderweise keine solche Vorschlagsmarke. Der betreffende Sockelquader weist noch seine rechtwinklige Kante an der Oberseite auf. Dieser Baubefund legt die Deutung nahe, dass die Zungenmauer bereits vor dem Ausarbeiten der Sockelmarken gestanden hat.[8]

-

Die Sockelquader des Ubiermonuments besitzen auf den Oberlagern Ausnehmungen für Schwalbenschwanzklammern, um die auf Stoßfuge gesetzten Blöcke miteinander zu verbinden. Eine solche Verklammerung liegt auch zwischen dem Ubiermonument und der westlich einbindenden Zungenmauer vor.

-

Die Zungenmauer besitzt ein Schalmauerwerk aus Tuff- und Grauwackesteinen, so dass die gleiche Materialität wie am Ubiermonument gegeben ist.

-

Dass die Landmauer mit dem Ubiermonument gleichzeitig errichtet worden ist, belegen durchgehende Lagen von Grauwackebruch im Gussmauerkern. Der kompakte und von seiner Materialzusammensetzung einheitliche opus caementicium-Kern wurde sowohl gegen das Schalmauerwerk des Ubiermonumentes, als auch der Zungenmauer gegossen und geht folglich auf einen einzigen Bauvorgang zurück.

-

Dass man hingegen keine Bresche für den einbindenden Maueransatz nachträglich geschlagen hat, wie man es in Teilen der Forschung annimmt, bestätigt das vorzüglich erhaltene Schalmauerwerk aus Tuffsteinquadern.[9] Bei einem etwaigen Ausbau und Wiedereinbau wären die Tuffsteinblöcke gerissen.

In der Zusammenschau darf man festhalten, dass es sich beim Ubiermonument und der von Westen einbindenden Zungenmauer um ein zusammengehöriges Bauwerk handelt, das in einem Arbeitsvorgang errichtet worden ist. Die spätere steinerne Stadtmauer, auf die noch einzugehen ist, sitzt mit ihrem gleichfalls 3 Meter starken Fundament auf dem älteren, kurzen Maueransatz auf.

Westlicher Maueransatz am sogenannten Ubiermonument. Blick von Norden. (Römisch-Germanisches Museum Köln/Foto: A. Schäfer)

Eine Zungen- oder Flügelmauer wie am „Ubiermonument“ ist für römische Befestigungsanlagen charakteristisch, deren steinerne Tore oder Kurtinen im baulichen Zusammenhang mit einer Holz-Erde-Mauer oder Wallanlage stehen.[10] Der nächstgelegene konstruktive Vergleich ist das Nordtor des römischen Flottenlagers Alteburg im Kölner Süden. Der mächtige Turm im Keller des Hauses An der Malzmühle 1 ist somit als steinerner Befestigungskopf einer Holz-Erde-Mauer des frühen römischen Köln zu interpretieren. Um die Schiffslände im flachen Uferbereich zu sichern, wurde der Befestigungskopf bis an den Rheinnebenarm vorgeschoben.

Das römische Ubiermonument im Keller des Hauses An der Malzmühle 1. (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz/B.Streubel)

Die genannte Hypothese wird durch einen zweiten vergleichbaren, aber weniger gut erhaltenen archäologischen Baubefund fast 900 Meter weiter flussabwärts gestützt. Anlässlich der Errichtung des neuen Eisenbahn-Viaduktes zur Rheinbrücke 1892 wurde in Ausschnitten eine Fundamentplatte aus Gussmauerwerk erfasst, die wie beim Ubiermonument auf einem Eichenpfahlrost am Ufer des ehemaligen Rheinarms ruhte.[11] Aufgrund der tiefen Gründung in der alten Rheinaue und der architektonischen Ausführung handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen zweiten Befestigungsturm. Die topographische Lage beider Monumente an den nordöstlichen und südöstlichen Ecken des hochwasserfreien Siedlungsplateaus spricht für eine Umwehrung der Gründungsstadt unter der Herrschaft des Augustus. Die beiden Befestigungstürme begrenzten eine städtische Rheinfront von fast 900 Meter Länge und gingen landseitig sehr wahrscheinlich in eine Holz-Erde-Mauer über. Gleichzeitig markierten und bewachten die Türme die Einfahrten in den römischen Hafen.

2. Die Konsolidierungsphase um die Mitte des 1. Jahrhunderts

Für die Stadtbefestigung des römischen Köln gibt es aus dem mittleren 1. Jahrhundert nur wenige bauliche Anhaltspunkte. So ist am Nordtor der CCAA eine ältere Steinbauphase anhand eines erhaltenen Mauerstücks gesichert.[12] Es handelt sich vermutlich um die Überreste eines Vorgängers, der vor dem Bau des steinernen Stadtmauerrings am Ende des 1. Jahrhunderts zu datieren ist. Zu dieser Baustufe könnte eine ostwestlich ausgerichtete, lineare Anschüttung mit Trachytkleinschlag in schwacher Kalkmörtelbindung gehören, die vor dem Westportal des Kölner Doms auf einer Länge von 34 Meter archäologisch dokumentiert worden ist.[13] Der Baubefund überlagerte ältere Pfostengräbchen aus der Gründungsphase und wurde selbst wiederum der Länge nach von der Baugrube der späteren steinernen Stadtmauer geschnitten. Aufgrund dieser Schichtenabfolge in derselben Bauflucht dürfte es sich um eine Verstärkung der mutmaßlichen Holz-Erde-Mauer in Form einer stadtseitigen Anschüttung (Berme) handeln.[14] Das Nordtor war zu dieser Zeit wohl bereits aus Stein gebaut.

Westlicher Maueransatz am sogenannten Ubiermonument. Blick von Süden. (Römisch-Germanisches Museum Köln/Rheinisches Bildarchiv d033600_04/Foto: S. Walz)

Im Südwesten der Stadtanlage auf Höhe Mauritiussteinweg 40-42 wurde ein Spitzgraben archäologisch nachgewiesen, der als Annäherungshindernis diente und am Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. vollständig zugeschüttet und überdeckt worden ist.[15] An anderen Stellen des Siedlungsrandes ist die spitzwinklige Form des Stadtgrabens mit einer Breite von 9 Meter und einer Tiefe von 3-4 Meter besser erhalten gewesen.[16] Der Grabenaushub dürfte für die rückwärtige, umlaufende Holz-Erde-Mauer genutzt worden sein. Nach bisheriger Kenntnis bestand der Stadtgraben nur im 1. Jahrhundert.

Beim derzeitigen Kenntnisstand wird man von einer Übergangsphase der Stadtbefestigung in kombinierter Holz-Erde- und Steinbauweise ausgehen dürfen. Diese Überlieferungssituation ist inhaltlich mit dem Zeugnis des römischen Historikers Tacitus zu verbinden, der im Zusammenhang des Bataveraufstandes 69/ 70 n. von einer festen Mauer der Koloniestadt spricht (Historien 4, 64). Wie in vielen römischen Städten Britanniens und entlang der Donau sollte anscheinend auch in Köln die erste Holz-Erde-Mauer erst später durch einen vollständig geschlossenen, steinernen Stadtmauerring in derselben Bauflucht ersetzt werden.[17]

Dreidimensionale Rekonstruktion der Südostecke der römischen Stadtmauer von Köln. (Colonia3D/Entwurf: B. Irmler)

3. Die Monumentalisierungsphase am Ende des 1. Jahrhunderts

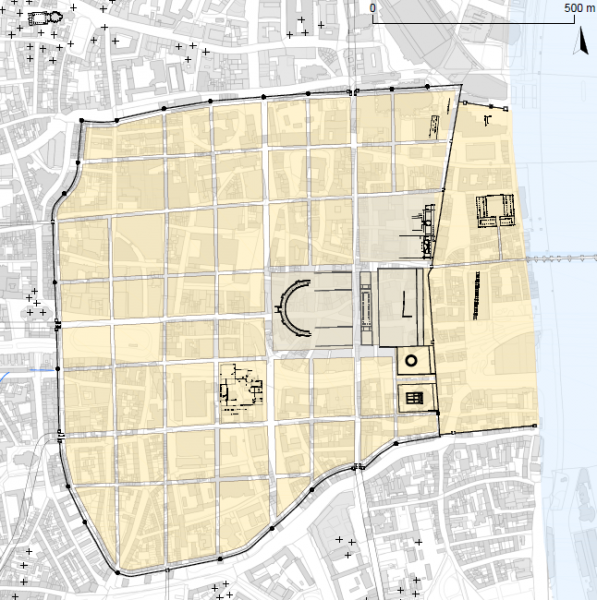

Im ausgehenden 1. Jahrhundert fand eine umfängliche bauliche Erneuerung des römischen Köln statt.[18] Dazu gehörte die Errichtung einer fast 4 Kilometer langen, umlaufenden Stadtmauer.[19] Ein unregelmäßiges Mauergeviert in Steinbauweise umschloss nun das Stadtzentrum mit einer Fläche von rund 99 Hektar. Wichtige räumliche Bezugspunkte für die Stadtmauer blieben die beiden alten Türme des oppidum Ubiorum an der nordöstlichen und südöstlichen Ecke des hochwassersicheren Geländeschildes, obgleich sie überbaut wurden. Zur steinernen Umwehrung gehörten 19 Rundtürme und elf Tore unterschiedlicher Größe. Die Bauten befanden sich jeweils an den Endpunkten der innerstädtischen Straßen. In konzeptioneller Hinsicht bildeten Stadtkern und Stadtmauer eine Einheit. Die Raumordnung der Gründungszeit blieb für die spätere Monumentalisierungsphase richtungsweisend.

Plan des römischen Köln mit der steinernen Stadtmauer aus dem Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr.. (Römisch-Germanisches Museum Köln/Digitalisierung P. Fleischer)

4. Zur Qualität der Verkehrsverbindungen

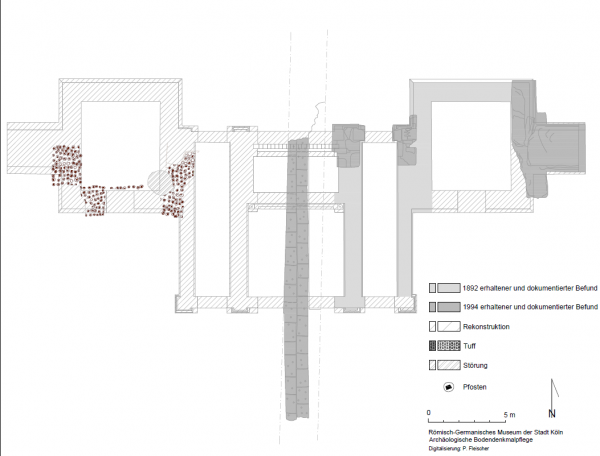

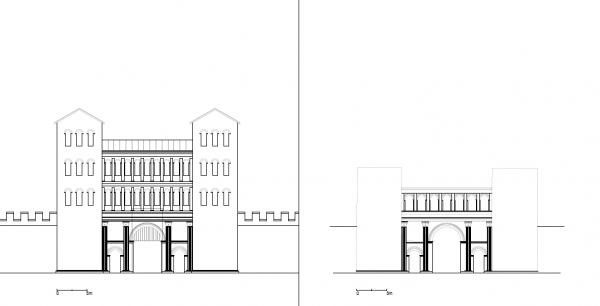

An der Nordseite der römischen Stadtmauer von Köln befand sich, soweit wir wissen, nur eine einzige Toranlage am Übergang zur Fernstraße in Richtung Neuss. Das Nordtor war ein imposantes Bauwerk. Zwischen zwei flankierenden Türmen sprang der dreibogige Torbau stadteinwärts zurück. Der mittlere Torbogen erlaubte die Durchfahrt von zwei entgegenkommenden Reisewagen oder Fuhrwerken. Die beiden seitlichen, kleineren Torbögen blieben Passanten vorbehalten. Die westliche Stadtmauer besaß hingegen drei Toranlagen. Die beiden größeren ungefähr auf Höhe der Basilika St. Aposteln und der Mauritiuskirche waren wohl wie das Nordtor gestaltet und gleichfalls Verbindungspunkte zu römischen Fernstraßen, der sogenannten Via Belgica in Richtung Jülich, Tongeren, Bavay bis zur Atlantikküste und der Via Agrippa in Richtung Trier. Am südlichen Teilstück der Stadtmauer ist ein Torhaus an der Ecke Schartgasse/Rothgerberbach und eine Toranlage an der Hohen Pforte belegt, die zur Fernstraße in Richtung Bonn überleitete. Man darf sich die architektonische Gestaltung des südlichen wahrscheinlich wie die drei anderen großen Toranlagen mit mehreren Durchgängen vorstellen.

Grundriss der römischen Nordtores der CCAA. (Römisch-Germanisches Museum Köln (Digitalisierung P. Fleischer))

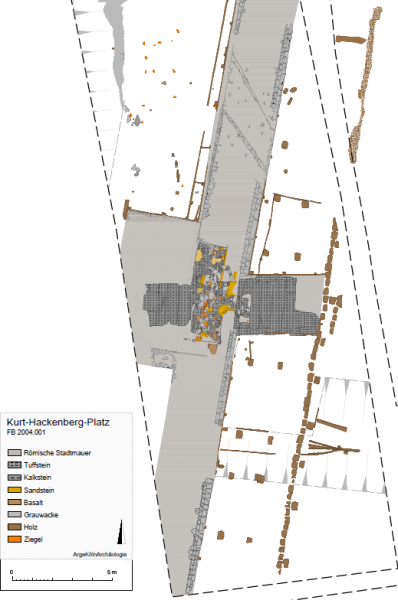

Demgegenüber sind an der rheinseitigen Stadtmauer fünf kleinere Torhäuser mehr oder weniger gut überliefert. Wenigstens vier von ihnen sprangen aus der Flucht der Kurtinen stadteinwärts zurück und besaßen je eine Tordurchfahrt ausreichend groß für ein Lasttiergespann. Ohne äußere Vorsprünge war die rheinseitige Stadtmauer bei Eisgang deutlich weniger gefährdet. Die Torhäuser nahmen den Verlauf der ostwestlich ausgerichteten Straßenzüge (decumani) auf und öffneten sich zum Hafen. Sie liegen auf Höhe Kurt-Hackenberg-Platz, der Kleinen Budengasse, an Obenmarspforten, der Martin- und Königstraße.[20] Anzahl und Anordnung dieser Tore sprechen dafür, dass sich der Hafen entlang der gesamten vorgelagerten Uferzone erstreckte. Offenbar nutzte man die Uferzone zwischen Siedlungsplateau und Rhein auf der vollen Länge aus, um anlandende Schiffe möglichst schnell löschen oder beladen zu können. Auf diese Weise vermied man längere Wartezeiten. Im Vergleich zur Nordseite der Stadt, wo der Zugang über nur eine, wenn auch monumentale Toranlage gebündelt wurde, liegt an der Rheinseite eine andere Qualität der Verkehrsverbindungen vor. Die fünf kleineren Torhäuser sprechen für eine dezentrale Erschließung, die zur Entlastung der innerstädtischen Verkehrsströme beitragen sollte.

5. Ein einheitlicher architektonischer Entwurf

Die römische Stadtmauer von Köln wurde nach einem einheitlichen Entwurf ausgeführt. Dies betrifft die architektonische Gestaltung der Mauerzüge (Kurtinen), Zwischentürme und Toranlagen[21]:

Dreidimensionale Rekonstruktion des nördlichsten Hafentores am Kurt-Hackenberg-Platz. (Colonia3D/Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln/grafische Umsetzung M. Wallasch in Zusammenarbeit mit A. Schäfer)

Das Fundament der Kurtinen ist 3 Meter mächtig, was 10 römischen Fuß entspricht. Es besteht aus Gussmauerwerk mit horizontalen Lagen aus Grauwacken, teilweise auch Trachyt- und Basaltsteinen. Je nach Geländesituation besitzt das Fundament an den drei Landseiten eine Höhe zwischen 1,2 und 2,75 Meter. In der Rheinaue erreicht es sogar eine Höhe von 4,5 Meter. An manchen Stellen stabilisierte man den Untergrund mit Holzpfählen. Gelegentlich hat das Fundament in halber Tiefe einen Vorsprung. Oberhalb des zurückspringenden Fundamentsockels wurde das aufgehende Mauerwerk durchgehend mit einer Stärke von rund 2,4 Meter in Zweischaltechnik errichtet. Der Mauerfuß ist feldseitig abgeschrägt, stadtseitig dreifach getreppt. Die Schalen aus Grauwackehandquadern umschließen den Kern aus opus caementicium, der wie das Gussmauerfundament lagenweise eingebracht worden ist. Die Kurtinen dürften vom Mauerfuß bis zum Wehrgang fast 8 Meter hoch gewesen sein. Das höchst erhaltene Teilstück ist an der Gertrudenstraße 3 mit 7,55 Meter über dem äußeren Schrägsockel nachgewiesen worden.

Für die Rekonstruktion der Zinnen und Brüstungen gibt es nur wenige Anhaltspunkte. In der Stützmauer an der Straße „Alte Mauer am Bach“ ist ein 70 x 50 x 35 Zentimeter großer halbtonnenförmiger Tuffstein verbaut. Dieser Stein könnte als Brüstungsabschluss gedient haben.

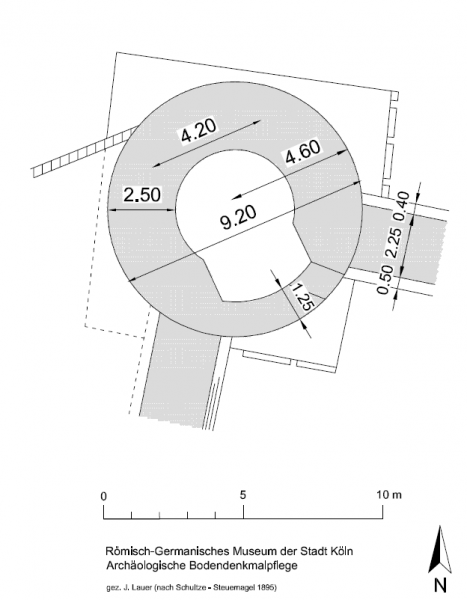

Die 19 landseitigen Rundtürme der Stadtmauer standen 70 bis 150 Meter voneinander entfernt und sind nach einem einheitlichen Gebäudemaß gestaltet worden. Der Durchmesser liegt bei etwa 9,20 Meter. Sie ruhen im Untergrund auf einer fast 3 Meter hohen, etwa 10 x 10 Meter großen Fundamentplatte. Zur Feldseite sind sie in gleicher Stärke der Kurtinen gebaut, während stadtseitig nur eine halbe Mauerstärke von 1,20 Meter vorliegt. Allein der sogenannte Römerturm variiert als nordwestlicher Eckturm ein wenig vom Normalturm, da drei Viertel seines Umfangs eine Mauerstärke von etwa 2,50 Meter aufweisen.

Kurt-Hackenberg-Platz, Plan des nördlichsten Hafentores. (nach ArgeKölnArchäologie (F. Kempken/ R. Nehren))

Die drei mehr oder weniger bekannten Toranlagen mit mehreren Durchgängen besitzen quadratische Flankierungstürme, so dass sich jeweils eine rekonstruierte Gesamtbreite von 30,50 Meter ergibt. Die Türme weisen den gleichen Flächeninhalt von etwa 65 Quadratmetern wie die Rundtürme auf und ragen zu gleichen Teilen vor die innere und äußere Flucht der Kurtinen. Das rechteckige Torgebäude ragt weit ins Stadtinnere hinein, wie es bei vielen römischen Stadttoren in Italien und den Nordwestprovinzen belegt ist.[22] Während eines zusammenhängenden Bauvorgangs sind zuerst die Toranlagen gebaut und darauf die Mauerfluchten (Kurtinen) angesetzt worden. Die steinerne Umwehrung wurde nach Plan in einem Zug errichtet.

Im Gegensatz zum Grundriss gibt es für die Rekonstruktion des Aufrisses der großen Stadttore des römischen Köln mehrere Vorschläge.[23] Letztlich kann nicht sicher entschieden werden, ob sich über den Durchgängen ehemals eine oder zwei Arkadengalerien wie in vielen römischen Städten Italiens befanden. In jedem Fall überragten die flankierenden Türme die Galerien um ein Geschoss. Die großen Stadttore dienten dem Schutz und dem Schmuck der Stadt zugleich.

Kurt-Hackenberg-Platz, Querschnitt des Stadtmauerfundamentes in der Baugrube der Nord-Süd Stadtbahn Köln. (Römisch-Germanisches Museum Köln/Foto: A. Schäfer)

6. Kleinquadermauerwerk und Steindekor

Nicht nur die Mauern, Türme und Toranlagen, sondern im Detail auch die sauber versetzten Steinlagen des Sichtmauerwerks trugen zum wehrhaften Charakter des Stadtmauerrings bei. Für das Kleinquadermauerwerk (opus vittatum) wurden Grauwacke-Handquader verwendet. Sie wurden in parallelen horizontalen Reihen versetzt. Überschüssiger Fugenmörtel wurde auf den Steinoberflächen verstrichen, Teile der Steinköpfe blieben unbedeckt und sichtbar. Ein Fugenstrich wurde mit der Kelle gezogen. Man spricht diese historische Bauweise als pietra rasa-Technik (deutsch: verstrichener Stein) an.

Die Rundtürme des Stadtmauerrings stattete man mit einem besonderen Steindekor aus. Besonders reich ist der nordwestliche Eckturm, der sogenannte Römerturm an der Zeughausstraße 13 / Ecke Sankt-Apern-Straße, gestaltet.[24] Für das mosaikartige Mauerwerk, den sogenannten musivischen Schmuck, hat man an der Feldseite verschieden farbige Natursteine ausgewählt. Im 19. Jahrhundert zeigten neben dem Römerturm noch sieben weitere Rundtürme an ihren Landseiten musivischen Schmuck, wenn auch in unterschiedlicher Erhaltung. Die mit geometrischen Musterrapporten ausgestatteten Rundtürme dienten nicht nur dem Schutz, sondern auch der Repräsentation des Gemeinwesens. Die äußere Ordnung des Mauerrings versinnbildlichte die innere Ordnung der Stadt.

Römerturm an der Zeughausstraße 13. (Römisch-Germanisches Museum Köln/Foto: A. Schäfer)

7. Bauzeiten

Anlässlich des Stadtmauerbaus fanden umfängliche Geländeanschüttungen am rheinseitigen Abhang des Siedlungsplateaus statt. Aufgrund des Fundmaterials aus den etwa 6 Meter hohen Anschüttungen am älteren „Ubiermonument“ konnte der Bau der rheinseitigen Stadtmauer in die Jahre um 80/85 n. Chr. datiert werden.[25] Jüngere Untersuchungen zur Keramik aus den Baugruben der nördlichen und südlichen Stadtmauer der CCAA setzen die Bauzeit nach dem 3. Viertel des 1. Jahrhunderts an.[26] Ein Abschnitt der westlichen Stadtmauer bei St. Aposteln wurde frühestens in spätflavische Zeit, das heißt in die beiden letzten Jahrzehnte des 1. Jahrhunderts datiert.[27] Im Rahmen des Baus der Nord-Süd Stadtbahn Köln wurden schließlich am Kurt-Hackenberg-Platz im Schatten des Kölner Doms römische Bauhölzer geborgen, die eine dendrochronologische Datierung des rheinseitigen Abschnitts der Stadtmauer in das letzte Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts n. Chr. sichern.[28] Es erschließt sich eine eng umrissene Bauzeit des römischen Stadtmauerrings in den beiden letzten Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts, also in der Regierungszeit von Domitian (81-96 n. Chr.). Damit erhielt die Stadt erst mehrere Jahrzehnte nach der rechtlichen Erhebung zur Colonia eine umlaufende Steinmauer.

Grundriss des sogenannten Römerturms an der Zeughausstraße 13. (Römisch-Germanisches Museum Köln/nach Schultze/Steuernagel 1895, Tafel 3)

Ein zusammenhängender Bauvorgang wird durch den einheitlichen Entwurf, die gleiche Mauertechnik und die Verwendung gleicher Baumaterialien nahegelegt. Obgleich bisher keine naturwissenschaftlichen Mörtelanalysen an verschiedenen Stellen der Stadtmauer durchgeführt wurden, zeugt der überlieferte eisenharte Gussmauerkern von der Geschlossenheit des Bauvorgangs. Das städtische Großbauprojekt basierte auf gründlicher Planung, zentral gesteuerter Ressourcengewinnung und effektiver Ausführung. Beispielsweise vergab man Baulose, so dass die Trupps aufeinander zuarbeiteten. Vor diesem Hintergrund darf man mit einer relativ kurzen Baudauer der fast 4 Kilometer langen, steinernen Umwehrung von zehn bis 15 Jahren rechnen. Vielleicht kommt man mit etwas über einer Dekade der Bauzeit am nächsten. Im Laufe ihrer Nutzung bis ins Mittelalter ist die römische Stadtmauer regelmäßig unterhalten und gegebenenfalls in Abschnitten instandgesetzt worden, wie ein Teilstück in der Domschatzkammer zeigt.[29]

8. Erschließung von Ressourcen

Anlässlich der Errichtung der Stadtmauer am Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. mussten ungeheure Massen von Baumaterialen bis an das linke Flussufer der CCAA verschifft werden.[30] Bausteine wurden auf Lastschiffen, sogenannten Prähmen flussabwärts transportiert: mehrheitlich Grauwacken aus dem Umfeld des Ahrtals, aber auch Tuffsteine aus der Region des Laacher Seevulkans und Kalksteine vom lothringischen Ufer der Mosel sowie in geringerem Umfang Trachyte vom Drachenfels und Basalte vom Mittelrhein. Zu den Schiffsladungen für die neue Stadtbefestigung gehörte auch Branntkalk zur Herstellung von Kalkmörtel, der ungelöscht in Holzfässern verhandelt wurde. In großem Maßstab produzierte man Branntkalk in den Eifeler Kalkmulden nahe der Erft. Zu den eingeführten Baustoffen zählten selbstverständlich auch Bauhölzer: Eichen aus dem näheren oder weiteren Umland der CCAA und Tannen aus dem Schwarzwald, vielleicht auch den Vogesen. Die Stämme der Tannen wurden vom Oberrhein bis an ihren Zielort geflößt und am Kölner Rheinufer zugesägt, wie hier gefundene Abfallprodukte des Werkvorgangs, die so genannten Schwarten, belegen. Grauwacke-Handquader wurden vor Ort für das aufgehende Schalmauerwerk zugeschlagen. Die Rheinaue war zur Zeit des römischen Stadtmauerbaus sowohl Anlandeplatz für Transportschiffe als auch Großbaustelle. Aus logistischen Gründen wird man annehmen dürfen, dass man zuerst die drei Landseiten der Stadtmauer errichtete, bevor man gegen Ende der Baumaßnahme das unregelmäßige Mauergeviert an der Rheinseite schloss.

Schematische Rekonstruktionsversuche der feldseitigen Fassade des römischen Nordtores. (nach Böhm / Bohnert 2003, S. 373 Abb. 1; J. Lauer / A. Schäfer 2014, S. 18)

9. Ein Großbauprojekt entlang dem Rhein

Zur Großartigkeit (magnificentia) des römischen Stadtprospektes von Köln trug im besonderen Maße die Neugestaltung der Bauinseln bei, die direkt an die rheinseitige Stadtmauer angrenzten.[31] An dieser Stelle würde es zu weit führen, dies im Detail darzulegen. Herauszustellen ist, dass der Bezirk der kapitolinischen Trias, der nördlich angrenzende Sakralbezirk mit einem Rundtempel, die in der Mitte der Rheinfront gelegene Platzanlage und das anschließende Prätorium am Ende des 1. Jahrhunderts architektonisch umgestaltet worden sind. Die Errichtung der Stadtmauer ging mit der Neugestaltung der rheinseitigen Bauinseln einher, so dass von einem städtischen Großbauprojekt in der Regierungszeit von Kaiser Domitian zu sprechen ist.

Während die Maßnahme zeitlich relativ gut einzugrenzen ist, liegen keine eindeutigen Hinweise auf die Herkunft der Bautrupps vor. Da es sich um ein öffentliches Unternehmen der Kolonie handelte, wird man zu großen Anteilen auf eine städtische Finanzierung schließen dürfen. Zu den Arbeitskräften kommen neben den Bürgern auch Lohnarbeiter, Sklaven, aber auch Bauvexillationen des am Rhein stationierten römischen Heeres in Frage. Insbesondere ist an einen Architekten aus dem Stab der niedergermanischen Heeresleitung zu denken, der eigens mit der Bauplanung beauftragt wurde.

Dass das Militär mit hoher Wahrscheinlichkeit logistische Unterstützung beim Stadtmauerbau leistete, wird durch die verwendeten Gesteine nahegelegt.[32] So wurde Tuffstein seit augusteischer Zeit in heereseigenen Steinbrüchen in der Region des Laacher Sees gewonnen. Auf eine militärische Erschließung ging auch der Trachytabbau im Siebengebirge zurück, der nach der Mitte des 1. Jahrhunderts intensiv betrieben wurde. Entsprechende Hinweise auf eine militärische Trägerschaft liegen für die Kalksteinbrüche an der Mosel, genauer am westlichen Talhang bei Norroy-lès-Pont-à-Mousson vor. Sowohl der Abbau der Gesteine als auch ihr Transport konnte vom Militär getragen werden. Die römische Rheinflotte, die Classis Germanica, führte selbst Steinlieferungen auf ihren Schiffen durch, worauf inschriftliche Zeugnisse schließen lassen.

In der Zusammenschau ist es sehr wahrscheinlich, dass das Großbauprojekt der CCAA, der Bau der Stadtmauer und die damit einhergehende Umgestaltung der städtischen Rheinfront, wesentlich von der Logistik des römischen Militärs unterstützt worden ist. Dafür bedurfte es sicherlich eines Auftrags der militärischen Führung. Der Oberbefehlshaber des niedergermanischen Limesabschnitts wird ein solch umfassendes Kommando mit dem römischen Kaiser abgestimmt haben. Zu jener Zeit war das Domitian, der von 81–96 n. Chr. das römische Reich lenkte. Möglicherweise ging die Initiative sogar auf ihn selbst zurück, da unter seiner Herrschaft das römische Köln zur Provinzhauptstadt von Niedergermanien erhoben wurde. Außer der Finanzierung der Baumaßnahme durch die Stadt kommt daher eine direkte Förderung des Kaisers in Betracht.

10. Sicherung der Rheinvorstadt in der Spätantike

Seit dem Stadtmauerbau in der Regierungszeit von Domitian verfolgte man vermutlich den Plan, durch eine Auffüllung des stetig verlandenden Seitenarms die Rheininsel landfest zu machen.[33] Der Hafen sollte sich nicht mehr wie in der Frühzeit des römischen Köln im Bereich des Rheinnebenarms, sondern an der Ostseite der ehemaligen Rheininsel am offenen Strom befinden. Eine Kaimauer aus schweren Eichenpfählen, die im östlichen Teil der Baugrube der Philharmonie 1980 ausgegraben wurde, spricht für eine Verlegung des Hafenbetriebs spätestens um 140 n. Chr.[34] In der Folge wurde die Rheinvorstadt weiter ausgebaut.

Als in spätantiker Zeit infolge von Germaneneinfällen die Rheingrenze immer unsicherer wurde, befestigte man die Rheinvorstadt der Colonia Agrippina mit Schenkelmauern an der Nord- und Südseite.[35] In der südlichen Schenkelmauer gab es 25 Meter nordwestlich des Filzengrabens ein 989 erstmalig urkundlich erwähntes Tor – die ‚Kornpforte‘ (porta frumenti) –, das vermutlich auf spätrömische Zeit zurückgeht. Von der nördlichen Schenkelmauer wurden in der Ausgrabung an der Philharmonie Pfahlroste und Fundamentierungen aus wiederverwendeten Blöcken von Grabdenkmälern festgestellt.

Detail eines translozierten Stadtmauerabschnitts an der sogenannten Hafenstraße am Römisch-Germanischen Museum. (Römisch-Germanisches Museum Köln/Foto: A. Schäfer)

Die Sicherung des Hafens durch Schenkelmauern, die das Gelände nur seitlich, aber nicht in der Front abschließen, ähnelt den befestigten Schiffsländen des 4. Jahrhunderts am Rhein, aber auch der ältesten Phase des Kölner Hafens im frühen 1. Jahrhundert n.Chr. mit den beiden, vorgeschobenen Befestigungs- bzw. Hafentürmen. In welchem Zeitraum diese bauliche Maßnahme genau stattgefunden hat, ist bisher nicht erwiesen. Vielleicht fand dies im Zusammenhang des Baus von Kastell Divitia am gegenüberliegenden Rheinufer gegen 308-315 n. Chr. statt. Sowohl für den rechtsrheinischen als auch den linksrheinischen Brückenkopf wird man eine bauliche Sicherung erwarten dürfen. In der Spätantike sollte der langgestreckte Rheinhafen wie in der Frühzeit der römischen Stadt von vorgeschobenen Befestigungen flankiert werden, die wahrscheinlich bis an das Rheinufer reichten. Ein derartiges Sicherungskonzept basierte letztlich auf der Topografie der römischen Hafenstadt. Trotz baulicher Erneuerungen und Erweiterungen der römischen Stadtmauern von Köln liegen klare Kontinuitäten vor, deren Ursprünge bis auf die augusteische Gründungsphase zurückgehen.[36]

Literatur

Back, Ulrich, Untersuchungen an der römischen Stadtmauer unter der Sakristei des Kölner Domes, in: Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 23 (1990), S. 393-400.

Berke, Stephan/Mattern, Torsten (Hg.), Römische Gräber augusteischer und tiberischer Zeit im Westen des Imperiums. Akten der Tagung vom 11. bis 14. November 2010 in Trier, Wiesbaden 2013, S. 178–188.

Berthold, Jens/Hupka, Dieter/Kempken, Franz/Nehren, Rudolf, Ausgrabungen am Kurt-Hackenberg-Platz und am Domhof in Köln. Archälogische Untersuchungen im Rahmen des Nord-Süd-Stadtbahnbaus, in: Kölner Jahrbuch 50 (2017), S. 133-540.

Böhm, Annette/Bohnert, Andreas, Das römische Nordtor von Köln, in: Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 50/2 (2003), S. 371-448.

Bonetto, Jacobo, Mura e città nella Transpadana Romana, Fondazione Antonio Colluto Collana „L’album“ 5, Vilotta et Bergamo 1998.

Bracker, Jörgen, Neue Entdeckungen zur Topographie und frühen Geschichte des römischen Köln, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 45 (1974), S. 111-174.

Bracker-Wester, Ursula, Das “Ubiermonument” in Köln, in: Gymnasium 87 (1980), S. 496-534.

Esmonde Cleary, A. S. Esmonde, Civil Defences in the West under the High Empire, in: Wilson, P. (ed), The Archaeology of Roman Towns: studies in honour of John Wacher, Oxford 2003, S. 72-85.

Dietmar, Carl/Trier, Marcus, Mit der U-Bahn in die Römerzeit, 2. Auflage, Köln 2006.

Dodt, Michael/Schäfer, Alfred, Der Kölner Hafen in der Römerzeit, in: Mirschenz, Manuela/Gerlach, Renate/Bemmann, Jan (Hg.), Der Rhein als europäische Verkehrsachse III, Bonn 2019, S. 153-176.

Doppelfeld, Otto, Die römische Stadtmauer von Köln, in: Zimmermann, Walter (Hg.), Untersuchungen zur frühen Kölner Stadt-, Kunst- und Kirchengeschichte, Essen 1950, S. 3-40.

Doppelfeld, Otto, Vom unterirdischen Köln, Köln 1979.

Eck, Werner, Die Gestaltung der Welt. Augustus und die Anfänge des römischen Köln, Köln 2014.

Gerlach, Renate/Fischer, Peter/Meurers-Balke, Jutta/Mirschenz, Manuela [u.a.], Römische Hafenorte: Standortbedingungen und Flussdynamik am niedergermanischen Rheinlimes von Königswinter bis Kleve-Rindern, in: Mirschenz, Manuela/Gerlach, Renate/Bemmann, Jan (Hg.), Der Rhein als europäische Verkehrsachse III, Bonn 2019, S. 17-77.

Hellenkemper, Hansgerd, Oppidum Ubiorum – CCAA. Planstadt in einem Entwicklungsland, in: Krieg und Frieden. Kelten – Römer – Germanen, Ausstellung Rheinisches LandesMuseum Bonn 21.6.2007–6.1.2008, Darmstadt 2007, S. 248–250.

Höpken, Constanze/Liesen, Bernd, Augusteische und tiberische Gräber in Köln, in: Mattern, Torsten/Berken, Stephan (Hg.), Römische Gräber augusteischer und tiberischer Zeit im Westen des Imperiums. Akten der Tagung vom 11. bis 14. November 2010 in Trier (Philippika, Band 63), Wiesbaden 2013, S. 178-188.

Irmler, Bernhard, Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Architektur und Stadtentwicklung, Dissertation Fakultät für Architektur der Technischen Universität, München 2005.

Kempken, Franz/Nehren, Rudolf, Neues zur römischen Stadtmauer am Rheinufer, in: Trier, Marcus/Naumann-Steckner, Friederike (Hg.), ZeitTunnel. 2000 Jahre im Spiegel der U-Bahn-Archäologie, Köln 2012, S. 40-43.

Lauer, Jennifer/Schäfer, Alfred, Das römische Nordtor von Köln, in: Der Limes 8/1, (2014), S. 16-19.

Neu, Stefan, Zum Kölner Ubiermonument, in: Kölner Museums-Bulletin 4 (1995), S. 14-22.

Petrikovits, Harald von, Rezension zu Kölner Untersuchungen. Festgabe zur 1900-Jahr-Feier der Stadtgründung. Im Auftrag des Kultusministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen hg. von Walter Zimmermann, Ratingen 1950, in: Germania 30 (1952), S. 125-131.

Rossa, Michelle/Schäfer, Alfred/Steiniger, Daniel, Überlegungen zur Datierung des römischen Zentralheiligtums der CCAA, in: Kölner und Bonner Archaeologica KuBA 5 (2015), S. 65-77.

Schäfer, Alfred, Zur Bauornamentik des Kapitolstempels in Köln, in: Kölner Jahrbuch 45 (2012), S. 549–568.

Schäfer, Alfred, Köln: Römischer Hafen und rheinseitige Stadtbefestigungen. Zur Rolle des römischen Heeres als Bauträger, in: Kennecke, Heike (Hg.), Der Rhein als europäische Verkehrsachse. Die Römerzeit, Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 16 (2014), S. 117-143.

Schäfer, Alfred, Militär baut eine Stadt. Die Stadtgründung des Augustus in der Kölner Bucht, in: Grabherr, G./Kainrath, B./Kopf, J./Oberhofer, K. (Hg.), Der Übergang vom Militärlager zur Zivilsiedlung. Ikarus 10, Innsbruck 2016, S. 10-29.

Schäfer, Alfred, Ein neuer Stadtprospekt der Colonia Claudia Ara Agrippinensium, in: Busch, Alexandra W./Griesbach, Jochen/Lipps, Johannes (Hg.), Urbanitas – Urbane Qualitäten. Die antike Stadt als kulturelle Selbstverwirklichung, Kolloquium 19-21. Dezember 2012 in München, Mainz 2017, S. 183-199.

Schmidt, Burkhart, Frank, Thomas, Hold datiert!, in: Trier Marcus/Naumann-Steckner, Friederike (Hg.), ZeitTunnel. 2000 Jahre Köln im Spiegel der U-Bahn-Archäologie, Köln 2012, S. 48-51.

Schultze, Rudolf/Steuernagel, Carl, Colonia Agrippinensis. Ein Beitrag zur Ortskunde der Stadt Köln zur Römerzeit, in: Bonner Jahrbücher 98 (1895), S. 1–171.

Spiegel, Elisabeth, Im Schutz der römischen Stadtmauer. Das Gebiet des Clarenklosters in römischer Zeit, in: Schäfke, Werner (Hg.), Am Römerturm. Zwei Jahrtausende eines Kölner Stadtviertel,Köln 2006, S. 9-22.

Süßenbach, Uwe, Die Stadtmauer des römischen Köln, Köln 1981.

Thomas, Renate, Bodendenkmäler in Köln, in: Kölner Jahrbuch 32 (1999), S. 917-965.

Trier, Marcus, Die Kölner Stadtbefestigung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Gläser, Manfred (Hg.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII: Die Befestigungen, Lübeck 2010, S. 535-552.

Trier, Marcus, Flusshandel und Rheinhafen im römischen und frühmittelalterlichen Köln, in: Schäfke, Werner (Hg.), Hafenstadt Köln, Köln 2012, S. 37-75.

Köln im 4. Jahrhundert n. Chr. (Römisch-Germanisches Museum Köln/Digitalisierung P. Fleischer)

- 1: Hellenkemper 2007.

- 2: Höpken/Liesen 2013; Schäfer 2016.

- 3: Dietmar/Trier 2006; Trier 2012.

- 4: Gerlach/Fischer/Meurers-Balke/Mirschenz [u.a.] 2019.

- 5: Bracker 1974; Bracker-Wester 1980.

- 6: Thomas 1999, S. 942; Irmler 2005; Spiegel 2006, S. 20; Schäfer 2019, S. 68.

- 7: Obgleich dieses Schmuckdetail wohl aufgrund eines Hochwasserereignisses nicht vollständig ausgeführt werden konnte, ist das Ubiermonument keineswegs als unfertig ansprechen. Das Turmmonument ist, soweit man es aufgrund des Erhaltungszustandes beurteilen kann, nahezu vollendet worden. Seine Funktionalität war zweifelsfrei gegeben.

- 8: Irmler 2005, S. 19 Tafel 8.

- 9: Vgl. Neu 1995, S. 17.

- 10: Schäfer 2019, S. 73.

- 11: Schultze/Steuernagel 1895, S. 15 Tafel 1; Irmler 2005, S. 10.

- 12: Lauer/Schäfer 2014.

- 13: Bracker 1974, S. 124.

- 14: Spiegel 2006, S. 18-19.

- 15: Fundbericht Römisch-Germanisches Museum Köln 54.22; Spiegel 2006, S. 19.

- 16: Doppelfeld 1979, S. 32-33; Süßenbach 1981, S. 34-35.

- 17: Cleary 2003.

- 18: Schäfer 2012; Schäfer 2014; Schäfer 2017.

- 19: Grundlegend bleiben die Arbeiten von Doppelfeld 1950.

- 20: Rossa/Schäfer/Steiniger 2015.

- 21: Doppelfeld 1950.

- 22: Bonetto 1998.

- 23: Böhm/ Bohnert 2003, S. 394 Abb. 10; Lauer/Schäfer 2014.

- 24: Spiegel 2006, S. 9-16.

- 25: Bracker-Wester 1980, S. 508-523.

- 26: Zusammenfassend Schäfer 2019, S. 70.

- 27: Petrikovits 1950, S. 127.

- 28: Schmidt/Frank 2012, S. 48-50.

- 29: Back 1990.

- 30: Schäfer 2014, S. 127-132.

- 31: Schäfer 2017.

- 32: Schäfer 2014, S. 137-138.

- 33: Kempken/Nehren 2012, S. 42.

- 34: Dodt/Schäfer 2019, S. 166-172.

- 35: Dodt/Schäfer 2019, S. 173-174.

- 36: Vgl. die historischen Überlegungen von Eck 2014.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Schäfer, Alfred, Die römischen Stadtmauern von Köln. Zeichen einer dynamischen Stadtentwicklung, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-roemischen-stadtmauern-von-koeln.-zeichen-einer-dynamischen-stadtentwicklung/DE-2086/lido/62398769204205.46644669 (abgerufen am 18.04.2024)