Zu den Kapiteln

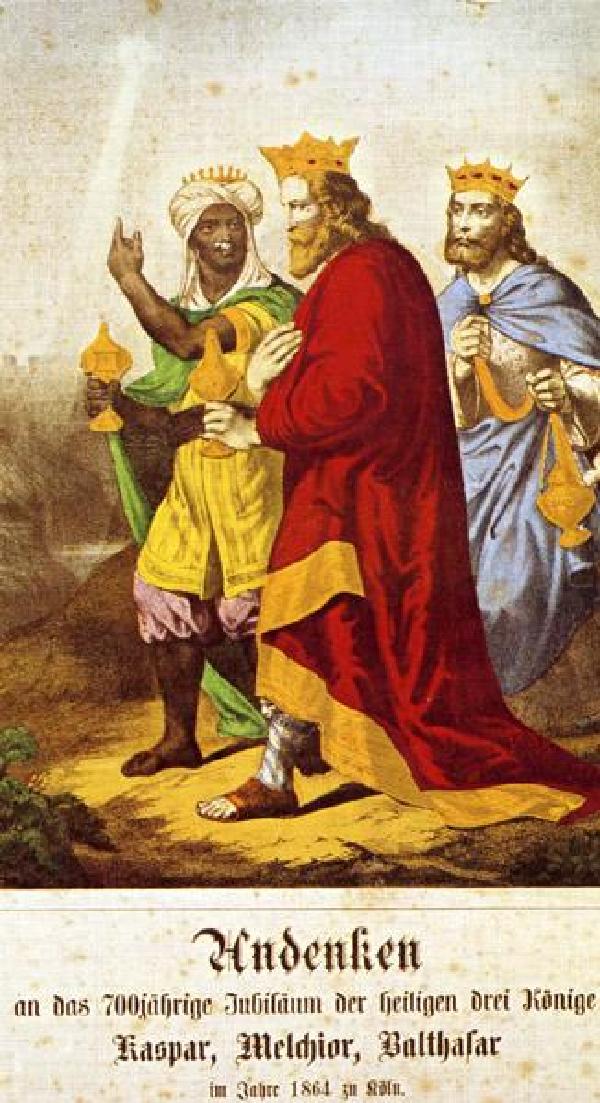

Schlagworte

1. Der Heilige Rock – Fakten und Legenden

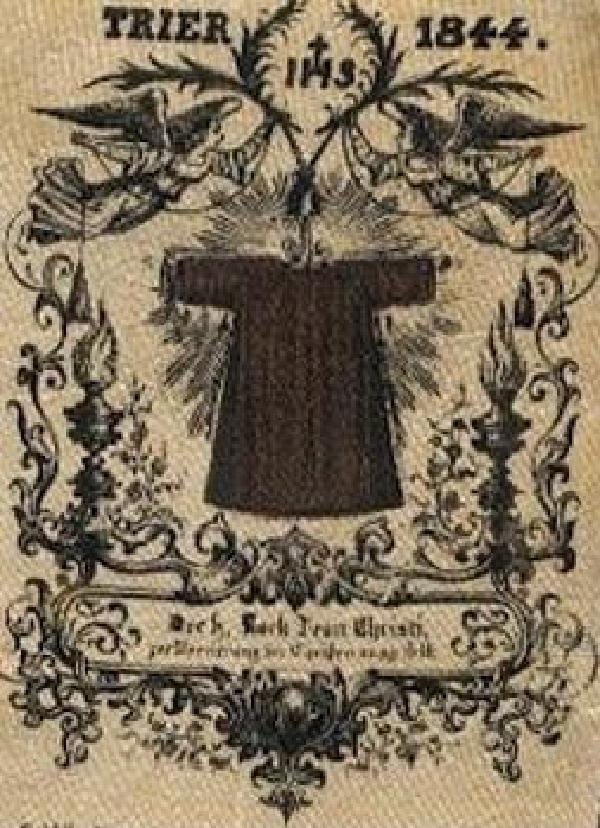

Vom 13.4.-13.5.2012 wurde in Trier der Heilige Rock ausgestellt. Er brachte circa 545.000 Pilger nach Trier und erregte – wie alle Wallfahrten in den letzten 500 Jahren – die Gemüter nicht nur der Gläubigen. Der Anlass für die Wallfahrt von 2012 war die 500. Wiederkehr des Jahres der Wiederauffindung der Tunika des Herrn 1512. Doch bevor wir auf die Geschichte der Wallfahrt zu sprechen kommen, sollten wir einen Blick auf die Reliquie und ihre Geschichte werfen, die auch für die vielumstrittene Frage der Echtheit von Bedeutung ist.

Über den Heiligen Rock berichtet das Johannesevangelium (19,23 f.): Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie" seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): „Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen." Das taten die Soldaten."

Der Legende nach soll die heilige Helena, die Mutter Kaiser Konstantins des Großen, bei einer Pilgerfahrt ins Heilige Land neben dem Heiligen Kreuz und vielen anderen Reliquien auch den Heiligen Rock gefunden haben. Diesen und weitere Reliquien übergab sie der Trierer Kirche, der sie zudem ihren Palast schenkte, der zum heutigen Dom umgebaut wurde. Noch heute ist der Gebäudekern mit seinem römischen Mauerwerk sichtbar, das auf das beeindruckende Alter des Domes wie auf seine Geschichte als Palast der Helena verweist.

Schriftquellen zum Heiligen Rock aus dieser frühen Zeit fließen spärlich: Die Kirchenväter Ambrosius von Mailand und Athanasius von Alexandrien (um 298-373) äußerten sich im 4. Jahrhundert zwar mehrfach zur Deutung der Tunika, schwiegen sich aber über ihren Verbleib aus. Auch der fränkische Geschichtsschreiber Gregor von Tours (538/539- 594) weiß nichts über sie. Überraschender ist das Fehlen einer Erwähnung des Heiligen Rocks bei Altmann von Hautvillers (circa 830 – circa 889): Die um 860 entstandene Helena-Legende des Mönches stützt sich auf die wenigen, bei Eusebius von Caesarea (um 260-339) und Ambrosius von Mailand überlieferten Fakten zum Leben der Kaisermutter. Hervorgehoben wird ihre vornehme Herkunft, ihre Schenkung des Palastes und die Überführung eines Kastens mit Reliquien, von denen allerdings nur das Abendmahlsmesser näher bezeichnet wird; der Heilige Rock wird nicht erwähnt.

Um 1050/1072 entstand eine weitere Fassung der Legende, die Doppelvita von Helena und des zu ihren Lebzeiten amtierenden Trierer Bischofs Agricius. Die Quelle gehört in den kirchenpolitischen Kontext des Primatstreits, in dem die Trierer Erzbischöfe eine führende Position unter den Bischöfen nördlich der Alpen anstrebten und sich zur Propagierung dieses Anspruchs sowohl der Schatzkunst (Petrusstab, Egbert-Psalter) als auch der Geschichtsschreibung bedienten. Erst die um 1100 in St. Matthias/St. Eucharius entstandene, durch das gleiche kirchenpolitische Umfeld geprägte Trierer Bistumschronik, die „Gesta Treverorum", nennt den Heiligen Rock – eingefügt in das (gefälschte) Diplom Papst Silvesters I. (Pontifikat 314- 335) für Bischof Agricius. Aus dem 12. Jahrhundert stammt dann auch der erste glaubwürdige Beleg: Am 1.5.1196 wurde nach dem Neubau des Ostchores von Erzbischof Johann I. (Episkopat 1190-1212) der Hochaltar des Trierer Domes neu geweiht. In ihn wurde, so berichten die „Gesta Treverorum", die Tunika des Herrn gelegt, was auf eine hohe Wertschätzung der Reliquie schließen lässt. Ein Beleg für die überregionale Kenntnis von der Existenz des Gewandes in Trier ist das im ausgehenden 12. Jahrhundert entstandene mittelhochdeutsche Versepos „Orendel", das die Legende der heiligen Helena mit einem Ritterroman zu einem Spielmannsepos vereinigte.

Die schriftliche Überlieferung sagt mehr über die Kirchenpolitik des 11./12. Jahrhunderts aus als über die Geschichte des Heiligen Rocks. Vor allem bleibt offen, wo dieser sich vom 4. bis ins 11. Jahrhundert befunden hat. In einer der Handschriften der „Gesta Treverorum" wird behauptet, der Heilige Rock sei vor 1196 im Nikolausaltar im Westchor des Domes aufbewahrt worden; so konnte man eine Brücke von Bischof Agricius zu Erzbischof Johann I. schlagen. Freilich war damit die Geschichte der Tunika mit den Geschichtskonstruktionen und Fälschungen dieser Zeit verbunden, was seit 1844 immer wieder als Argument gegen die Echtheit der Reliquie angeführt wurde.

Kritiker wiesen auch auf die Vielzahl der an anderen Orten verehrten „Heiligen Röcke" hin – 1844 wurden 20 Exemplare, 1996 schon 52 gezählt; heute geht man von 57 „Heiligen Röcken" aus. Als Beweismittel für die Authentizität der Reliquie und ihre Wirkmächtigkeit wurden bei den Wallfahrten von 1844 und 1891 Wunderheilungen dokumentiert und publiziert, doch diese Argumentation konnte die Zweifel nicht ausräumen. 1933 wurden die Gebetserhörungen zwar noch dokumentiert, aber nicht mehr veröffentlicht. Als weiteres Argument für das Alter und die Echtheit der Reliquie wurden archäologische Befunde angeführt: 1933 und 1959 glaubte man, im Dom eine spätantike Herrenmemorie sowie hochmittelalterliche Pilgerrampen nachweisen zu können. Doch ließ sich das ebenso wenig beweisen wie die Zugehörigkeit der konstantinischen Deckenfresken zum „Palast der Helena".

Auch der textilarchäologische Befund gibt keine überzeugende Antwort: Den Untersuchungen von 1890 und 1973 zufolge besteht die Reliquie aus mehreren Stoffschichten aus Seidensatin, Tüll und einem „Kerngewebe" aus verfilzten Wollfasern, das von einem sehr alten Gewand stammt. Offensichtlich hat man diese fragilen Reste in einer Stoffhülle geborgen, deren äußere Form an die Tunika erinnert. Durch Feuchtigkeit, Transporte und unsachgemäße Restaurierung wurde auch diese Hülle immer wieder beschädigt und repariert. Wann die Tuchhülle geschaffen wurde, wissen wir nicht. Da in den Publikationen der Jahre 1513 und 1514 die äußere Erscheinung eine große Rolle spielt, könnte die Hülle bereits früher, vielleicht 1196, angefertigt worden sein; ein Hinweis darauf ist die Verwendung orientalischer Seidenstoffe mit Vogelmustern aus dem 6. bis 9. Jahrhundert.

Kopfreliquar der Heiligen Helena in der Krypta des Trierer Doms.

2. Die Erhebung des Heiligen Rocks 1512

Bis zum Jahre 1512 blieb der Heilige Rock im Hochaltar verborgen. Zwar gab es im Dom seit der Mitte des 14. Jahrhunderts eine Heiltumsweisung, in deren Zentrum der Heilige Nagel stand – ebenfalls eine Herren- beziehungsweise Passionsreliquie –, und man forderte mehrfach eine Erhebung auch des Heiligen Rocks, doch die Reliquie blieb unangetastet. Der langanhaltende Widerstand gegen eine Rockweisung ist umso verwunderlicher, als die benachbarten Zentren Aachen und Köln im 14. Jahrhundert zu bedeutenden Wallfahrtsorten wurden, denen sich in Trier die Abtei St. Maximin mit ihrem Marienkleid, nicht aber der Dom anschloss.

Im Jahre 1512 fand in Trier ein Reichstag statt, dessen Teilnehmer erst nach und nach eintrafen. Am 10. März kam Kaiser Maximilian (Regierungszeit 1486-1519) in die Stadt, führte diplomatische Gespräche, ging auf die Jagd und besuchte die Trierer Kirchen, wo er sich in St. Maximin auch die Reliquien zeigen ließ. In der Osterwoche fand die gut besuchte Heiltumsweisung am Dom statt. Am Mittwoch nach Ostern, am 14.4.1512, wurde der Heilige Rock erhoben. Über die Ereignisse an diesem Tag sind wir denkbar schlecht informiert. Der Kaiser, der aus historischen Werken von der Tunika wusste, soll eine Erhebung gefordert haben. Die Mehrzahl der Domherren sei dafür gewesen, da der Dom auf diese Weise seine Reputation bedeutend steigern konnte, der erst im Vorjahr gewählte, aber noch nicht bestätigte Erzbischof Richard von Greiffenklau habe dagegen gezögert.

Der Domprediger Johann Enen (um 1480-1512), der möglicherweise bei der Erhebung anwesend war, berichtet, dass der Erzbischof und einige Vertreter des Domkapitels den Hochaltar aufbrechen ließen. Vorher habe der Erzbischof in allen Kirchen der Stadt für den Erfolg bei der Suche beten lassen. Der Altar sei sehr groß und innen hohl gewesen. Der namentlich nicht genannte Kaplan des Erzbischofs sei hineingekrochen und habe drei Kisten hervorgeholt, von denen die erste, mit einem Siegel versehene, den Heiligen Rock, ein Messer und einen Würfel enthalten habe. Dabei befanden sich cedula, Pergamentstreifen, die allerdings durch Feuchtigkeit unleserlich geworden waren. Jedenfalls deutete man das Messer als das der Beschneidung und den Würfel als einen der drei, mit denen die Soldaten um die Kleider gewürfelt hatten. In der zweiten Kiste befanden sich unter anderem Reliquien von Chrysantus und Darius, Marcellinus und Petrus, Smaragdus und Largus, von Irmina und von dem Tuch, in dem Christus in der Krippe eingewickelt war, und in der dritten Kiste stieß man auf die Überreste des heiligen Trierer Bischofs Maternus.

Der Bericht wirft mehr Fragen auf als er beantwortet. Warum hat man zunächst in den Kirchen für die Auffindung gebetet wie üblich bei Erhebungen, dann aber keine förmliche Eröffnung des Verfahrens mit einer Messe, einem notariellen Protokoll und einer Zeugenliste vorgenommen – zumal angesichts der Prominenz der in Trier Anwesenden deren Zeugenschaft ein wichtiges Argument für die Korrektheit der Erhebung und somit – nach damaligem Rechtsempfinden – für die Echtheit der Reliquien hätte sein können? Wir wissen noch nicht einmal, ob der Kaiser selbst bei der Erhebung zugegen war. Das Siegel auf der Kiste – war es das Erzbischof Johanns I.? – wird nicht beschrieben, auch über die materielle Beschaffenheit der Tunika erfährt man nichts. Erwähnt wird auch keine Präsentation der Reliquien für die Öffentlichkeit. Man könnte meinen, es habe eine geschlossene Veranstaltung im kleinen Kreis gegeben, wofür auch die Beiläufigkeit spricht, mit der der kurfürstliche Sekretär Peter Maier (circa 1460-1542) von dem Ereignis berichtet. Diese Schweigsamkeit der Augenzeugen kontrastiert deutlich mit der Vielzahl der kurz danach erschienenen Heiltumsdrucke, die ein lebhaftes publizistisches Interesse erkennen lassen.

Johannes Adelphus, 'Warhafftige Sag oder red von dem Rock Jesu Christi, neulich in der heiligen Stat Trier erfunden, mit andern viel köstbarn Heyltumb […]', Nürnberg 1512, Original in der Bayerischen Staatsbibliothek.

Auch was nach dem 14.4.1512 mit der Reliquie passierte, ob sie etwa im Anschluss an die Erhebung den Pilgern gezeigt wurde, wissen wir nicht. Nur über den Fortgang des am 16.4.1512 eröffneten Reichstags sind wir informiert, in dessen Rahmen eine weitere Reliquienerhebung stattfand: Am 22. Mai ließen der Erzbischof und das Domkapitel einen sylberin kasten oder laden öffnen_, welcher kast oder lade hat gestanden vff dem froenaltaer Sant Peters im Choer_. Die Öffnung fand im oberen Kapitelsaal statt, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch der Kaiser war nicht anwesend, er unternahm am diesem Tag einen Jagdausflug. Man verzeichnete den Inhalt und entnahm das Haupt des Nothelfers Kornelius.

Am 3.5.1512, am Festtag der Wiederauffindung des Kreuzes, fand im Dom ein feierliches Jahrgedächtnis für Bianca Maria Sforza (1472-1510) statt, die 1510 verstorbene zweite Frau Kaiser Maximilians. Anschließend präsentierte man den im Domchor versammelten Reichstagsteilnehmern den Heiligen Rock. In und vor dem Dom hatten sich zahlreiche Gläubige versammelt, die immer lauter die Weisung der Reliquie forderten, und zwar erstmals die Zeigung des auseinandergefalteten Kleides. Am folgenden Tag wurde im Dom all derjenigen gedacht, die im Dienste des Reiches gestorben waren; dazu gehörte auch der mit dem Kaiser verwandte Erzbischof Jakob II. von Baden. An diesem Tag wurde das Heiltum nochmals gezeigt.

Wohl am 26.4.1512, zwei Wochen nach der Erhebung der Tunika, traf die päpstliche Bestätigungsbulle über die Bischofserhebung Richards von Greiffenklau in Trier ein. Am 30. Mai erfolgte die feierliche Amtseinführung, und am 4. Juli las Greiffenklau seine erste Messe im Dom. Dabei wurden alle Reliquien des Domes sammt dem neuen erfonden Heiltumb, nemlichen Unseres Seligmachers Jhesu Christi ungeneeter Rocke, der Lichnam Materni, das Haupt Cornelii pape auf dem Hochaltar ausgestellt.

Ob die Zahl von 100.000 Pilgern, die 1512 nach Trier geströmt sein sollen, den Tatsachen entspricht, lässt sich nicht mehr klären. Im Vergleich mit anderen vorreformatorischen Wallfahrten (Berichte über die Aachenfahrt 1510, die Wallfahrten zum Heiligen Blut in Wilsnack und zur Schönen Madonna in Regensburg) erscheint sie jedenfalls nicht unrealistisch. In den Jahren 1513 bis 1516 wurde der Heilige Rock jeweils für zwei Wochen ausgestellt. Über die einzelnen Wallfahrten ist wenig bekannt, doch offensichtlich dienten etablierte Heiltumsweisungen als Vorbild: Wie in Aachen, Kornelimünster und Maastricht zeigte man die Tunika auseinandergefaltet und über einen Stab gezogen von einer Tribüne an der Westapsis des Domes aus den auf den Domfreihof wartenden Pilgern. An Aachen erinnert auch das ebenfalls sieben Positionen umfassende Programm der Heiltumsweisung, bei der neben dem Heiligen Rock auch andere bedeutende Reliquien des Domschatzes gezeigt wurden. Direkt benannt wird das Aachener Vorbild in der päpstlichen Ablassbulle von 1515, die den Pilgern alle sieben Jahre – im Rhythmus der Aachenfahrt – einen vollkommenen Ablass versprach. Mit den Spenden der Pilger konnte das Domkapitel 1515 den Südwestturm des Domes (Greiffenklau-Turm) um ein Schallgeschoss mit einem mächtigen Geläut mit vier Glocken zu errichten, das auch akustisch die Wallfahrtsorte Köln und Aachen übertrumpfte, die nur drei und dazu auch noch weniger tieftönende Glocken besaßen. Die Konkurrenz zu den benachbarten geistlichen Zentren dürfte ein Hauptansporn für die Domherren gewesen sein, den Heiligen Rock zu erheben und eine regelmäßige Weisung zu organisieren.

Zum Erfolg der Trierer Wallfahrt wenige Jahre vor Beginn der Reformation trugen nicht zuletzt die neuen Medien bei: 60 Heiltumsdrucke sind für Trier nachzuweisen, von denen zwei Drittel dem Heiligen Rock und ein Drittel den Reliquien der anderen Trierer Klöster und Stifte gewidmet sind, die ebenfalls ihre Geschichte schildern und ihre Heiligen beziehungsweise Reliquien präsentieren wollten. Da Trier – obwohl seit 1473 Universitätsstadt – keine Druckerei besaß, wurden die Publikationen überwiegend in Metz, aber auch in Straßburg, Mainz und Köln, in Nürnberg, Augsburg und Leipzig, einige auch in Rostock und Wien hergestellt. Knapp die Hälfte ist in Latein abgefasst, wandte sich also an die Gebildeten. Französische Texte fehlen merkwürdigerweise.

Die bedeutendste Heiltumsschrift ist die „Medulla Gestorum Treverensium" des Dompredigers Johann Enen, von der 1515 eine Neuauflage und 1517 eine lateinische Ausgabe erschien. Die Medulla enthält eine Geschichte des Heiligen Rocks und seiner Auffindung, die in den Rahmen eines Gesamtprogramms der Trierer Kirchen- beziehungsweise Heiligengeschichte eingeordnet wird. Der historische Teil beschreibt auf 50 Druckseiten die Geschichtskonstruktion der Trierer Gründungslegende, wie sie im 10./11. Jahrhundert ausformuliert wurde: die apostolische Tradition mit der Gründung der Trierer Kirche und die wichtige Rolle der Kaiserin Helena. Die bereits im hohen Mittelalter entstandene Idee der Sancta Treveris, die alle anderen Bistümer hinsichtlich Alter, Rang und Heilsschatz überragt, wird jetzt neu formuliert, indem die Herrenreliquie in den Mittelpunkt gestellt wird.

Das Jahr 1517 bedeutete in mehrfacher Hinsicht einen Einschnitt. Zunächst muss 1517 eine der größten Wallfahrten stattgefunden haben. In diesem Jahr gab es erstmals einen überregional organisierten Wallfahrtszyklus der sechs rheinischen Pilgerstädte Aachen, Düren, Kornelimünster (heute Stadt Aachen), Maastricht, Trier und Köln, wobei man einen Teil der aus Ungarn kommenden Aachenpilger über Trier umleiten konnte. Die Heiltumsweisungen in den sechs Städten waren terminlich aufeinander abgestimmt und erfolgten nach einem vergleichbaren Schema. Fortan orientierte sich die Trierer Wallfahrt am Siebenjahreszyklus der Aachenfahrt: 1524, 1531, 1538 und 1545 wurde das Gewand gezeigt, wobei der Mangel an Nachrichten auf eine Abnahme der Pilgerzahlen hindeutet. 1552 wurde die Wallfahrt wegen der Besetzung Triers durch Markgraf Albrecht Alkibiades von Brandenburg (Regierungszeit 1527 beziehungsweise 1541-1554) auf 1553 verschoben; sie fiel dann ganz aus.

Ein Hauptgrund für den Niedergang der Wallfahrt war die Reformation. Martin Luthers (1483-1546) 95 Thesen zum Ablass von 1517 erfuhren durch den Buchdruck eine ungeheure Resonanz. In den folgenden Jahren verbreiteten sich die protestantischen Glaubenssätze, allein durch die Schrift und allein durch den Glauben könne der Christ zum Herrn finden, nicht durch fromme Werke und Ablass, nicht durch die Heiligen- und Reliquienverehrung und auch nicht durch Wallfahrten. 1520 veröffentlichte Luther in seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation" die Forderung an die Fürsten: "Zum zwanzigsten sollten die Kapellen im Freien und die Feldkirchen bis auf den Grund zerstört werden, zum Beispiel die, wo die neuen Wallfahrten hingehen: Wilsnack, Sternberg, Trier, das Grimmental und jetzt Regensburg und viel mehr an Zahl. O wie schwere, elende Rechenschaft werden die Bischöfe geben müssen, die solchen Teufelsspuk zulassen und Nutzen davon empfangen!" Luther nennt eine ganze Reihe von populären Wallfahrtszielen: das Heilige Blut in Wilsnack, das Heilige Blut in Sternberg, den Heiligen Rock in Trier, das Marienbild in Grimmental und die Schöne Madonna in Regensburg. Vor allem die neuen, erst um oder nach 1500 entstandenen Wallfahrten stehen in der Kritik. Die Bischöfe würden hier mit fragwürdigen Reliquien („Bescheisserei von Trier") Einnahmen erzielen, obwohl es ihre Aufgabe wäre, diesem Treiben Einhalt zu gebieten.

1517 fand noch ein drittes Ereignis statt. Kaiser Maximilian besuchte nochmals Trier und ließ in der Stiftskirche St. Simeon (Porta Nigra) das Grab des als Heiligen verehrten Erzbischofs Poppo von Babenberg öffnen, der den heiligen Simeon nach Trier brachte, nach dessen Tod kanonisieren und die Porta Nigra zu einer Kirche umbauen ließ. In Poppo sah Maximilian einen seiner Vorfahren. Bei seinem Aufenthalt ließ er sich außerdem den Heiligen Rock zeigen. Damit begann die Reihe der privaten Weisungen der Reliquie für prominente Besucher, so auch 1539/1540 für König Ferdinand (Regierungszeit als römisch-deutscher König ab 1531, als Kaiser 1558-1564) und 1585 für den päpstlichen Legaten Johann Franz von Vercelli (1536-1587) hier wurde die Tunika anschließend drei Tage lang ausgestellt. Auch für die Jahre 1594, 1680, 1688, 1713, 1714, 1724, 1725 und 1734 sind private Zeigungen für Staatsgäste belegt, bei denen es mehrfach zu Konflikten zwischen dem Erzbischof und dem Domkapitel kam, das seine Verfügungsgewalt über die wichtigste Reliquie des Erzbistums gefährdet sah. Auch heute noch dürfen ausgewählte Gäste bei der jährlichen Inspektion der Tunika dabei sein.

Der Trierer Dom, Foto: Berthold Werner.

3. Barocke Heilig Rock-Verehrung

Nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges wollte der 1652 gewählte Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen das religiöse Leben neu entfachen und das katholische Reformwerk fortsetzen. Gezielt wandte er sich an die benachbarten katholischen Territorien, aber auch an evangelische Landesherren, und lud sie zur Ausstellung des Heiligen Rocks ein. Bis zu 200.000 Pilger sollen 1655 nach Trier gekommen sein – zur letzten nach dem Aachener Vorbild organisierten Wallfahrt. Ein großformatiger Kupferstich des Kölners Johann Eckhard Löffler (gestorben nach 1680) zeigt eine Tribüne an der Westfassade des Domes, von der aus das Gewand den zahlreichen Pilgern auf dem Domfreihof präsentiert wird. Insgesamt zwölf Reliquien wurden unter Glockengeläut und Böllerschüssen ausgestellt und erläutert, die auch in dem Kupferstich des Kölners Gerhard Altzenbach (1609-1672) wiedergegeben sind. Seine Darstellung von 20 Reliquien des Trierer Domschatzes vermittelt uns einen Eindruck vom Aussehen der 1792 eingeschmolzenen Werke der Goldschmiedekunst. Beide Drucke sind mit umfangreichen Texten zu den Reliquien und ihrem Platz in der Bistums- und Heilsgeschichte in lateinischer, deutscher und französischer Sprache versehen.

Obwohl das Erzbistum Trier ein Hort der barocken Frömmigkeit war, fand bis zum Ende des Alten Reichs keine offizielle Ausstellung der Tunika mehr statt. Dies ist umso erstaunlicher, als um die Wende zum 18. Jahrhundert der Trierer Dom mit viel Aufwand zu einer regelrechten Wallfahrtskirche umgebaut wurde. Ab 1687 erfolgte unter Erzbischof Johann Hugo von Orsbeck eine Neugestaltung des Ostchors: Nach Plänen des Frankfurter Architekten Johann Wolfgang Frölicher (1652-1700) wurde die Heilig-Rock-Kapelle an die romanische Apsis angebaut. Im Innern des Domes führen zwei Treppenaufgänge zum Eingang der Kapelle, an deren Basis Figuren von Kaiser Konstantin und seiner Mutter Helena die Pilgerscharen symbolisch in Empfang nehmen. Dieser Kapellenanbau und sein separater Zugang machten eine Verehrung der Herrenreliquie ohne Störung des Chorgebets möglich. Bemerkenswert ist die zum Kirchenschiff durchbrochene Fassade der Kapelle: Ihre asymmetrische, von Wolken und Engelsfiguren gesäumte Öffnung inmitten einer monumentalen, figurenbesetzten Säulenarchitektur geht auf römische Vorbilder (Berninis Ovalfenster in St. Peter in Rom) zurück und macht aufgrund ihrer perspektivischen Konstruktion die Heilig Rock-Kapelle zum optischen Mittelpunkt der Domkirche.

Ein letztes Mal gesteigert wurde die Inszenierung der Herrenreliquie im Kirchenraum schließlich durch ein glänzendes Silberreliquiar: 1729 gab Erzbischof Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg bei dem Augsburger Goldschmied Franz Thaddäus Lang (um 1693-1773) einen Schrein für die Tunika Christi in Auftrag. Nach einem Entwurf des Breslauer Jesuiten und Architekten Christophorus Tausch (1673-1731) stellte er 1732 einen 4,7 Meter hohen Silberschrein her, der bei geschlossenen Türen die heilige Helena mit der Tunika und in geöffnetem Zustand die Herrenreliquie zeigte. Es handelte sich um eines der bedeutendsten Reliquiare des Barock, das leider 1792 eingeschmolzen wurde.

Karl Kaspar von der Leyen, Darstellung in Caspar Merians 'Beschreibung vnd Abbildung Aller Königl. vnd Churfürstl. Ein-Züge, Wahl vnd CrönungsActa, so geschehen zu Franckfurt am Mayn, im Jahr 1658', Original in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.

Die zahlreichen Kriege des 17./18. Jahrhunderts führten dazu, dass das Gewand meist in sicherem Gewahrsam auf der Festung Ehrenbreitstein (heute Stadt Koblenz) blieb. Hierhin wurde es auch 1765 überführt und in der Kapelle im kurfürstlichen Palast drei Tage lang ausgestellt, wo es zahlreiche Besucher sehen und berühren konnten und ein Maler vier maßstabgerechte Bilder anfertigte, die ebenfalls angerührt wurden; schließlich wurden die Hüllstoffe, in die der Heilige Rock eingepackt war, zerschnitten und verschenkt.

4. Die Wallfahrten des 19. Jahrhunderts (1810, 1844, 1891)

Als französische Revolutionstruppen 1794 das Kurfürstentum besetzten, floh der Kurfürst und brachte auch die wichtigste Reliquie seiner Kirche in Sicherheit. Über Bamberg und Böhmen kam das Gewand nach Augsburg, wo Clemens Wenzeslaus als Bischof amtierte. Obwohl auch das Königreich Bayern und das Herzogtum Nassau-Weilburg Interesse anmeldeten, gelang es Charles Mannay (Episkopat 1801-1816), dem ersten Bischof des 1801 neu errichten Bistums Trier, mit Unterstützung der französischen Regierung die Reliquie nach Trier zurückzubekommen. Sie wurde 1810 heimlich über Straßburg und Saarbrücken nach Mettlach transportiert und dann in einer feierlichen Prozession in den Dom gebracht.

Über 200.000 Pilger besuchten ab dem 9. September an den folgenden 19 Tagen den Heiligen Rock, was im aufgeklärten napoleonischen Kaiserreich für einige Unruhe sorgte: Der Bischof hatte die Wallfahrt lediglich angezeigt; mit so einer großen Teilnehmerzahl hatte niemand gerechnet. Die Mobilisierung zahlreicher Pilger aus eher ländlichen Bevölkerungskreisen, darunter vor allem Frauen, sollte ebenso richtungsweisend sein wie die 1810 neu entwickelten Organisationsformen: Das Gewand wurde nicht mehr vor dem Dom, sondern im Inneren am Eingang der Heiltumskammer präsentiert. Die anderen Domreliquien traten in den Hintergrund, auch wenn sie bei den Wallfahrten von 1891, 1933 und 1959 noch ausgestellt wurden. Schließlich legten die Behörden größten Wert auf einen geregelten Ablauf: Einzelpilger waren nicht gerne gesehen, man wünschte geschlossene Prozessionen der einzelnen Pfarreien unter Aufsicht eines Geistlichen. Die Trierer Wallfahrt stand im Napoleonischen Rheinland freilich nicht singulär da: Seit 1804 fand wieder die Aachenfahrt statt, und 1810 wurde die Wallfahrt nach Kevelaer neu belebt.

Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, Gemälde, 18. Jahrhundert.

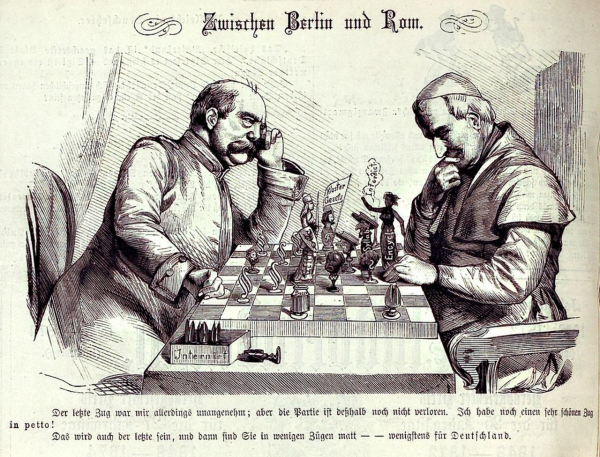

Seit 1815 gehörte das Bistum Trier zum Königreich Preußen. Zwischen dem aufgeklärten, bürokratisch organisierten und von einem evangelischen König regierten preußischen Staat und der katholischen Kirche kam es zu einer ganzen Reihe von Konflikten, von denen hier nur der Mischehenstreit, die damit im Zusammenhang stehende Inhaftierung des Kölner Erzbischofs Clemens August zu Droste-Vischering 1837 und die Auseinandersetzungen um die Wahl von Wilhelm Arnoldi zum Trierer Bischof (1836-1842) genannt seien. Ab 1840 schlug der neue König Friedrich Wilhelm IV. (Regentschaft 1840-1858) moderatere Töne an, was als Sieg der katholischen Sache gedeutet wurde. In diesem Kontext verdient die Wallfahrt von 1844 besondere Aufmerksamkeit. In Anlehnung an das Modell von 1810 straff organisiert, führte sie innerhalb von sechs Wochen circa 750.000 Pilger nach Trier – am Hambacher Fest von 1832 hatten nur 30.000 Personen teilgenommen.

Lithographie zur Trierer Heilig-Rock-Wallfahrt von 1844.

Die Wallfahrt von 1844 rief ein außergewöhnliches publizistisches Echo hervor: Ein Historiker und ein Orientalist – Heinrich von Sybel und Johann Gildemeister – an der neugegründeten preußischen Universität Bonn verfassten ein Buch über die insgesamt 20 ungenähten Heiligen Röcke und stellten die Echtheit der Trierer Reliquie ernsthaft in Frage. Diese Publikation rief zahlreiche Gegenschriften hervor, ebenso ein polemisches Sendschreiben, das ein amtsenthobener schlesischer Priester – Johannes Ronge (1813-1887) – an Bischof Arnoldi verfasste, in dem er ihn des Götzendienstes beschuldigte und ihm vorwarf, die arme Landbevölkerung mit der teuren Wallfahrt in den Ruin zu treiben. Eine ganze Reihe von Wunderheilungen (Freifrau von Droste-Vischering) wurde in einer ausführlichen, vom Bischof persönlich herausgegebenen Dokumentation publiziert, um die Echtheit der Reliquie zu beweisen und damit die Wallfahrt zu rechtfertigen, doch auch sie provozierte zahlreiche Gegenschriften.

Johannes Czerski, Johannes Ronge und Robert Blum stellen sich der katholischen Kirche entgegen, Karikatur anlässlich der Heilig-Rock-Wallfahrt 1844.

In der unruhigen Situation des Vormärz und vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Kirche und Staat lassen sich zwei Konfliktfelder beobachten: Einmal empfanden die evangelischen Politiker, Publizisten, Pfarrer und Bildungsbürger das „Trierer Ereignis" als konfessionelle Provokation und politische Demonstration. Zudem ging der Riss auch quer durch die katholische Kirche: Die ultramontane Strömung wollte sich stärker von den Protestanten abgrenzen, wollte aufgeklärtem Gedankengut den Rücken kehren und an vormoderne mittelalterliche beziehungsweise barocke Frömmigkeitsformen anknüpfen. Diese neue Haltung und ein daraus resultierender Paradigmenwechsel waren eine der Ursachen für die Eskalation der Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat in den 1830er Jahren. Dem standen die von Ronge gegründeten Deutschkatholiken gegenüber, die sich von Rom distanzierten, eher der Aufklärung anhingen und an der Lösung der sozialen Frage interessiert waren. Diese Richtung hatte eine Zeitlang großen Zulauf, doch gelang es den Ultramontanen wesentlich besser, aus der Bevölkerung der Dörfer (Bauern und Winzer) und Kleinstädte (Handwerker, Bergarbeiter) zahlreiche Pilger, darunter in der Mehrzahl Frauen, zu mobilisieren, die als „Kreuzzug der Massen", als „Völkerwanderung zum Heiligen Rock" eine eindrucksvolle Demonstration darstellten. Die in diesen Jahren aufblühende katholische Publizistik sorgte dafür, dass solche Deutungen in allen Gemeinden und Familien verbreitet wurden.

Der 'Schaff-Rock'. (Bistum Trier)

Weitere Konflikte zwischen Kirche und Staat wurden im Kulturkampf von 1871-1887 ausgetragen, zum Beispiel über die Zivilehe und den Kanzelparagraphen. Nachdem sich die katholische Kirche auch hier weitgehend behauptet hatte, kam es zu einem Aufschwung katholischer Frömmigkeit, der sich in zahlreichen neuen Kirchenbauten, in der Ausbreitung des katholischen Vereinswesens, in einer katholischen Presse und in der Gründung von Krankenhäusern und Schulen niederschlug. Auf der Generalversammlung der deutschen Katholiken in Trier forderte 1887 der Luxemburger Bischof Johannes Josef Koppes (Episkopat 1883-1918) seinen Trierer Amtskollegen Michael Felix Korum angeblich spontan auf, wieder einmal den Heiligen Rock auszustellen.

Im Vorfeld wurde 1890 das erheblich beschädigte Gewand restauriert; es liegt seitdem auseinander gefaltet in einem Schrein. Über den materiellen Befund und die Frage der Echtheit wurden recht kontroverse Positionen vertreten. Bischof Korum wies bereits vor der Wallfahrt darauf hin, dass die Echtheit der Tunika kein Dogma sei, wohl aber eine ehrwürdige, bereits durch ihr hohes Alter Respekt einfordernde Tradition, und dass die Verehrung Christus und nicht dem Rock gelte.

Ablassurkunde für Teilnehmer der Wallfahrt, 1844. (Stadtarchiv Linz am Rhein)

Auch im Nachklang der Wallfahrt schlug die publizistische Kritik hohe Wellen. Ein großes Echo verursachte die anonym veröffentlichte Schrift „Die Rockfahrt nach Trier unter der Ära Korum. Geschichte der Wallfahrt von 1891, kritisch beleuchtet von einem nicht clerikalen Trierer Augenzeugen", die dem Verfasser – dem Theologiestudenten Wilhelm Reichard (1871-1951) – acht Tage Festungshaft auf dem Ehrenbreitstein einbrachte. Reichart hatte unter anderem die kirchliche Darstellung der Wunderheilungen während der Wallfahrt kritisiert: Zu bestimmten Zeiten war der Zugang zur Reliquie für Kranke reserviert, die das Gewand berühren durften, wofür eine Erlaubnis des Bischofs verlangt wurde. Die anderen Pilger ließen ihre Devotionalien von zwei Priestern anrühren. Sie wurden dadurch zu Berührungsreliquien, die man zu Hause in Bilderrahmen einfügte oder in Gebetbücher einlegte. Auch Rosenkränze und Medaillen wurden angerührt. 1996 lehnte man solche Frömmigkeitsformen als abergläubisch ab, doch 2012 legten wieder viele Pilger einen Rosenkranz oder ein Heiligenbild auf den Glasschrein. Viele machten auch ein Foto, um ein „eigenes Bild" mit nach Hause nehmen zu können.

Hatte man die Wallfahrt von 1844 noch als willkommene Maßnahme der Wirtschaftsförderung begrüßt, so gewann die kommerzielle Seite 1891 eine solche Dimension, dass sie massiv kritisiert wurde: Zahlreiche Geschäftsleute hatten Gasthäuser, Imbissbuden, Übernachtungsquartiere und Verkaufsstände eingerichtet, Devotionalien waren in großer Zahl beschafft und der Verkauf in zahlreichen Buden und durch fliegende Händler organisiert worden. Doch die Wallfahrt stellte, wenn man den Gastwirten glauben darf, wirtschaftlich gesehen ein Fiasko dar – wenig verwunderlich vielleicht angesichts überzogener Erwartungen der Geschäftswelt und der Tatsache, dass die Mehrzahl der Pilger der armen Landbevölkerung angehörte. Die wichtigste Neuerung gegenüber der Wallfahrt von 1844 war infrastruktureller Natur: Die Eisenbahn ermöglichte den Transport von Pilgergruppen aus den Pfarreien selbst der Nachbarbistümer an einem einzigen Tag nach Trier und zurück. Auf ihrem Weg, so klagten die Geschäftsleute, hätten die Pilger nicht einmal die Möglichkeit, das Angebot der Geschäfte und Stände anzusehen. Die Kritik am Pilgergeschäft wie auch die Klagen der Geschäftsleute finden sich auch noch in der Presse von 1933, 1959, 1996 und 2012.

Ungeachtet aller Kontroversen und Kritik konnte die Wallfahrt 1891 fast zwei Millionen Pilger mobilisieren, mehr als doppelt so viele wie 1844. Zudem statteten fast alle deutschen Bischöfe der Rockstadt einen Besuch ab, was den Eindruck eines geschlossenen Auftretens des katholischen Lagers nochmals unterstrich.

Erinnerung an die Heilig-Rock-Wallfahrten 1844 und 1891,Original in der Library of Congress, Washington D.C.

5. Die Wallfahrten des 20. Jahrhunderts (1933, 1959, 1996)

Anlass für die Heilig Rock-Ausstellung 1933 war das Heilige Jahr, das Papst Pius XI. (Episkopat 1922-1939) anlässlich der 1900. Wiederkehr des Kreuzestodes Christi am 6. Januar verkündete. Am 30.1.1933 fand die sogenannte Machtergreifung durch die Nationalsozialisten statt, die in der Trierer Presse weitaus weniger Aufmerksamkeit erregte als die am gleichen Tag publizierte Ankündigung der Ausstellung des Heiligen Rocks durch Bischof Franz Rudolf Bornewasser. Am 20.7.1933 wurde das Reichskonkordat unterzeichnet, von dem man sich die Regelung aller offenen Fragen zwischen Kirche und Staat sowie eine friedliche Koexistenz für die Zukunft versprach; am 23. Juli begann die Wallfahrt.

Die Erschütterungen, die der Erste Weltkrieg, die neuen Grenzen zum Saarland und zu Lothringen, die Besatzung, der Ruhrkampf und die Weltwirtschaftskrise verursacht hatten, weckten offenbar das Bedürfnis nach religiöser Orientierung und mobilisierten die größte Zahl von Pilgern, die der Heilige Rock jemals gesehen hatte: Über zwei Millionen Menschen strömten an den 50 Ausstellungstagen zu Fuß, mit Schiffen, mit der Eisenbahn, mit 5.700 Bussen, mit 68.800 Autos, mit Motorädern und Flugzeugen nach Trier. Besonders eindrucksvoll war die Leistung der Reichsbahn, die mit 1.110 Sonderzügen 900.000 Pilger transportierte. Trotz des erheblichen Mehraufwandes und der Pilgerrabatte konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden, mit dem man den Trierer Hauptbahnhof modernisierte.

Die Wallfahrtsleitung unter Domkapitular Albert Maria Fuchs (1876-1944) war – trotz einer knappen Vorbereitungszeit von nur sechs Monaten – perfekt organisiert: Die Pilger wurden von den drei Trierer Bahnhöfen in verschiedene Stationskirchen geleitet. Sie mussten ein Pilgerzeichen und ein Pilgerbüchlein erwerben, das in der Stationskirche und am Dom abgestempelt wurde und hier zum Eintritt berechtigte. Das Angebot an Devotionalien wurde von der Wallfahrtsleitung kontrolliert. Ein Presseausschuss versorgte die Zeitungen auf der ganzen Welt mit Artikeln. Eine Wallfahrtszeitung erschien in zahlreichen Auflagen, drei Filme hielten das Geschehen für die Nachwelt fest. Die Stadt schrieb Festpreise für Essen und Übernachtungen vor, dennoch klagte die Geschäftswelt über ausbleibende Umsätze. Berichtet wird von zahlreichen armen Pilgern, die ihre Butterbrote auf der Bordsteinkante aßen und auf den Bänken der Stationskirchen übernachteten.

Obwohl die Wallfahrtsleitung gut organisiert war, führte der Massenansturm der Pilger zu erheblichen Problemen. Die neuen Machthaber boten ihre Unterstützung an: SA-Kapellen empfingen die Pilger am Bahnhof, Hitlerjungen geleiteten die Prozessionen zu den Stationskirchen und in den Dom. Die offizielle Publikation von Domkapitular Nikolaus Irsch (1872-1956) von 1934 macht in erschütternder Weise deutlich, wie falsch man das Regime noch immer einschätzte: Die Kirche träumte von einem neuen Bündnis von Thron und Altar, von der Überwindung der Standes- und Klassenschranken, vom gemeinsamen Kampf gegen Kommunismus und Bolschewismus. Dem „Dritten Reich" war es gelungen, den Klerus lange Zeit für sich einzunehmen.

Noch nachhaltiger war der Propagandaerfolg im Ausland: 237.000 Pilger aus Frankreich, insbesondere aus dem Elsass (43.000) und aus Lothringen (190.000), 110.000 aus Luxemburg und 46.000 aus Belgien kamen trotz der neuen Grenzen zum Heiligen Rock. Die Probleme der Visa- und Devisenbeschaffung, die Frage, ob man in Trier in französischer Sprache predigen und die Beichte ablegen dürfe, konnten erst im letzten Moment gelöst werden. Die Wallfahrt galt als große Friedensmission nach dem Weltkrieg, als zukunftsweisendes Zeichen der Völkerverständigung. Nach ihrer Rückkehr berichteten die Pilger von freundlichen und hilfsbereiten Männern in braunen Uniformen, und kaum jemand glaubte noch den Nachrichten über den braunen Terror. Es dauerte vielfach bis zum Herbst 1939, bis die Belgier, Luxemburger und Franzosen merkten, dass sie getäuscht worden waren.

Die Hoffnung auf Frieden erfüllte sich nicht. Die Kirche wurde im „Dritten Reich" diskreditiert und verfolgt, die Partei entzog ihr die Jugendarbeit und somit den Einfluss auf eine ganze Generation. Der Zweite Weltkrieg brachte erhebliche Verluste gerade bei den jungen Männern, hinterließ eine Spur der Verwüstung in Stadt und Land, führte zur Besatzung und zum erneuten Verlust des Saargebietes. Nach der Währungsreform setzte ein schwindelerregendes Wirtschaftswunder ein, doch dies hatte aus kirchlicher Sicht auch negative Folgen wie den Verlust an traditionellen Werten und den Niedergang der Institution Familie. Hinzu kamen die Landflucht, der verstärkte Zuzug in die großen Städte und die Folgen der Vertreibung aus den Ostgebieten, die zunehmend das bis dahin in vielen Dörfern noch weitgehend geschlossene katholische Milieu aufbrachen. Zu der konfessionellen war jetzt auch eine schmerzlich empfundene politische Spaltung Deutschlands getreten, die dem Begriff der Einheit, für den der Heilige Rock stand, eine neue Aktualität verlieh.

Franz Rudolf Bornewasser, Porträt. (Stadtbibliothek/ Stadtarchiv Trier)

Aufgrund dieser Situation lud Bischof Matthias Wehr 1957 zu einer Wallfahrt zum Heiligen Rock im Jahr 1959 mit dem Ziel einer Erneuerung des katholischen Lebens ein. Sie hatte erstmals ein Motto: „Jesus Christus ist der Herr". Diese christologische Dimension brachte auch das große Christusbild von Reinhard Hess (1904-1998) über dem Rock zum Ausdruck, der erstmals zwischen zwei Glasscheiben über dem Hochaltar im Dom präsentiert wurde. Auch das Pilgerzeichen verdeutlichte diese Botschaft, indem es das Gewand mit einem Kreuz kombinierte. Mut zur Moderne zeigte das Kirchenzelt im Palastgarten, das mit 14.000 Sitzplätzen eindrucksvolle Großgottesdienste ermöglichte. Richtungsweisende Ansätze zeigte auch die Liturgie, an der das Volk stärker beteiligt wurde (Trierer Halleluja). Ein umfangreiches Kultur- und Ausstellungsprogramm ergänzte die Wallfahrt und verlieh ihr ansatzweise den Charakter einer Kulturveranstaltung. Erste, noch zarte Vorstöße gab es in Richtung Ökumene.

Wiederum war die Wallfahrt unter der Leitung von Domkapitular Josef Paulus (1908-1984) perfekt organisiert. Mit Funkgeräten leitete die Polizei die Pilgerbusse zu den acht Stationskirchen. Über Behelfsbrücken, die von amerikanischen Pionieren gebaut worden waren, konnten die Gläubigen die Straßen überqueren. Die Geschäftswelt klagte wiederum über die Eile der Pilger, für die eine Zeltgaststätte mit 2.000 Sitzplätzen errichtet worden war. Noch einmal flammten die mit großer Schärfe geführten Kontroversen der Kulturkampfzeit auf, als der „Spiegel" in einem ebenso hämisch wie brillant formulierten Artikel über „den gemanagten Rock" nochmals alle Argumente der protestantischen Publizistik aus der Kulturkampfzeit Revue passieren ließ. Sperrfeuer kam auch aus der DDR, wo man einen Zusammenhang von Klassenkampf, Wallfahrt und westdeutscher Rüstungspolitik erkannt haben wollte. 1959 wurde eine Sonderbriefmarke zur Wallfahrt herausgegeben. Ein Großaufgebot kirchlicher Würdenträger kam nach Trier, was die katholische Presse ebenso hervorhob wie den alle Standes- und Nationalgrenzen überwindenden Charakter der Pilgerfahrt; dieses Element wurde auch schon im apologetischen Schrifttum von 1844 und 1891 betont. Eigene Wallfahrten gab es für Kranke, Blinde, Soldaten und Zigeuner, die für großes Aufsehen sorgten und ebenso wie alle anderen Ereignisse auch publizistisch vermarktet wurden. Drei Millionen Pilger hatte man erwartet, aber 1.800.000 Besucher an 64 sonnigen Wallfahrtstagen waren in Anbetracht der Zeitverhältnisse gegenüber 1933 ein recht ordentliches Ergebnis.

Heilig-Rock-Wallfahrt 1959. (Bistum Trier)

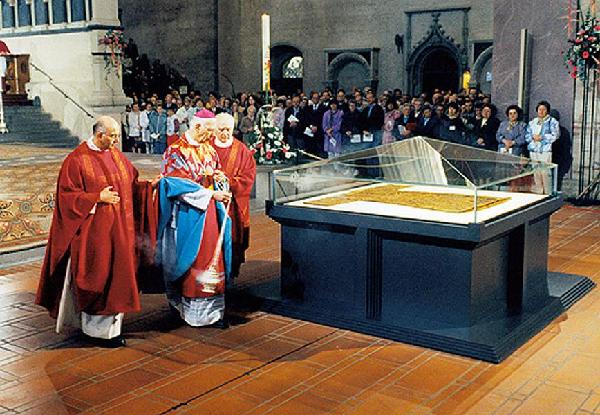

Der kulturelle und soziale Wandel setzte sich nach 1959 fort. Zwar konnte die deutsche Einheit verwirklicht werden, aber die Auflösung der traditionellen Familien, der Dorfgemeinschaften und des sozialen Lebens in den Pfarreien schritt fort. Das 800. Jubiläum der Weihe des Hochaltars im Trierer Dom, bei der im Jahre 1196 die hier zum ersten Mal belegte Tuchreliquie geborgen wurde, bildete für Bischof Hermann Josef Spital 1996 den willkommenen Anlass, 28 Tage lang unter dem Motto „Mit Jesus Christus auf dem Weg" das Gewand auszustellen. Neben dem christologischen Charakter sollten der Wunsch nach Frieden und die Zuversicht der Christen auf ihrem Weg ins dritte Jahrtausend im Mittelpunkt stehen. Bei einer Untersuchung 1972/1973 war der fragile Charakter der Tunika so deutlich zu Tage getreten, dass man sie nur noch liegend präsentieren wollte. Ein gläserner Schrein vor der Altarinsel ermöglichte es den Gläubigen, sie aus nächster Nähe zu verehren. Knapp 700.000 Pilger machten davon Gebrauch.

Die Wallfahrtsleitung unter Felix Genn (geboren 1950) arbeitete erstmals ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm aus, das bereits im Vorfeld mit Exerzitien, Seminaren, Bibelgesprächen und Podiumsdiskussionen verschiedene Gruppen ansprechen und motivieren sollte. Dem entsprach nach der Wallfahrt die Einführung der jährlichen Heilig-Rock-Tage, die wie ein diözesaner Katholikentag die einzelnen Ansätze bündeln und fortführen sollten. Während der Wallfahrt wurden unterschiedliche Themenschwerpunkte gesetzt, um verschiedene Gruppen anzusprechen, so etwa zehn Tage für die einzelnen Regionen des Bistums, aber auch ein Tag der Weltkirche. Erstmals hatte man die evangelische Kirche in die Planungen einbezogen. Zu einem Tag der Ökumene kamen 22.000 Besucher, die an einem evangelischen Gottesdienst in der Basilika teilnahmen und dann in einer Prozession zum Heiligen Rock in den Dom zogen. Eine von Thomas Duttenhoefer (geboren 1950) entworfene Wallfahrtsmedaille ergänzte das Pilgerzeichen und wurde zum „Logo" der Wallfahrt, bei der es trotz verkaufsoffener Sonntage beim Handel einen „großen Katzenjammer" über die mangelnde Kaufbereitschaft der Pilger gab. Ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm wurde geboten, bei dem das tägliche Abendlob besonderen Zuspruch fand.

Der Trierer Bischof Hermann-Josef Spital inzensiert den ausgestellten Heiligen Rock, 1996. (Bistum Trier)

6. Die Heilig-Rock-Wallfahrt 2012

Die Situation der Kirche in der Gesellschaft bleibt weiterhin angespannt. Sparprogramme, Strukturreformen sowie die Missbrauchsvorwürfe beziehungsweise der Umgang mit ihnen, mit den Tätern und Opfern erschüttern das Vertrauen der Basis. 500 Jahre Wallfahrt zum Heiligen Rock waren für Bischof Reinhard Marx (geboren 1953, Bischof von Trier 2001-2007, seitdem Erzbischof von München-Freising) 2007 ein willkommener Anlass, wieder einmal alle Kräfte zu bündeln und zu einer großen Wallfahrt unter dem Motto „Und führe zusammen, was getrennt ist" im Jahre 2012 aufzurufen. 2011 wurden die jährlich stattfindenden Heilig Rock-Tage durch ein Jahr der geistlichen Vorbereitung ergänzt. Ein fünftägiges ökumenisches Forum vom 30. Januar bis zum 3. Februar des Wallfahrtsjahres ist ebenfalls eine Neuerung. Bischof Stefan Ackermann (Episkopat seit 2009) hatte die Evangelische Kirche im Rheinland zur Wallfahrt eingeladen, Präses Nikolaus Schneider (geboren 1947) nahm die Einladung an, was jedoch unter den Protestanten zu kontroversen Diskussionen führte.

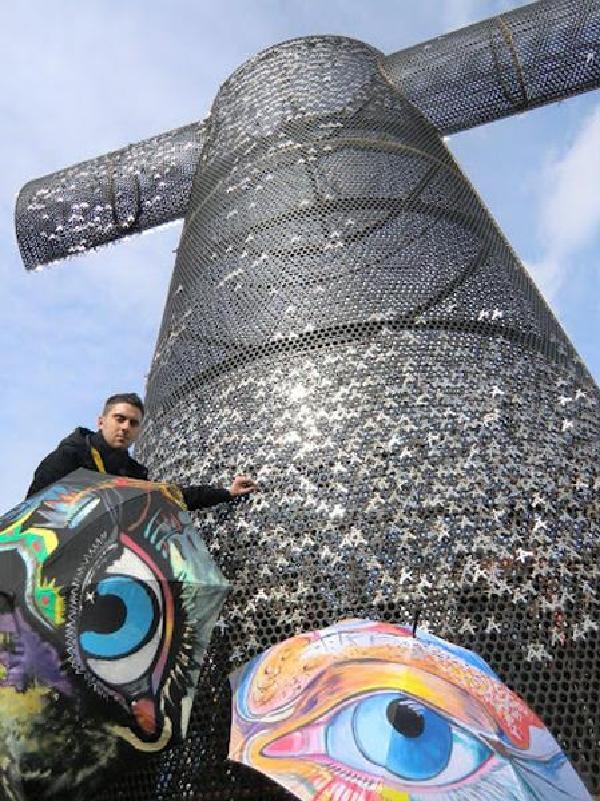

Neben zahlreichen Diskussionsrunden, Konzerten und Vortragsreihen ist eine große Ausstellung im Museum am Dom zu nennen, die 500 Jahre Wallfahrtsgeschichte Revue passieren lässt. Neue Wege werden unter Wallfahrtsleiter Georg Bätzing auch in der Kommunikation beschritten, die Wallfahrt hat eine eigene Homepage (http-blank://www.heilig-rock-wallfahrt.de), sie ist bei facebook, twitter und You Tube vertreten. Das plakative rote Logo der Wallfahrt war schon ein Jahr zuvor überall zu sehen. Postkarten und Poster der Trierer Karikaturisten Peter Zender und Johannes Kolz warben schon ein Jahr zuvor um freiwillige Helfer, die mit wetterfesten Jacken in der Farbe des Logos bekleidet sind und eine Helfertasche mit dem Logo mit sich führen. Das futuristisch anmutende, von Tala Yuan entworfene Pilgerzeichen ist nicht mehr aus Metall, sondern aus rotem Kunststoff. Es zeigt die Kontur des Heiligen Rockes und lässt dabei den Stoff der Kleidung des Pilgers durchschauen, macht sie zu einem Heiligen Rock. Besonderes Aufsehen erregte der „Schaff-Rock", eine sechs Meter hohe Metallskulptur, die mit einer Schiffsprozession nach Trier gebracht und vor der Basilika aufgestellt wurde. An dem Mahnmal gegen die Arbeitslosigkeit wurden Tausende von kleinen Logos, die man beschriften konnte, angeheftet. Insgesamt gesehen trat bei der Wallfahrt immer mehr der Charakter eines Events in den Vordergrund, dessen bunte Bilder auf der Homepage und einer täglichen Pilgerausgabe des „Paulinus" in alle Welt verbreitet wurden. Mit circa 545.000 Besuchern blieb trotz der Teilnahme der Protestanten die Zahl der Pilger leicht hinter den Erwartungen zurück.

Quellen

Embach, Michael, Schmid, Wolfgang (Hg.), Die Medulla Gestorum Treverensium des Johann Enen. Ein Trierer Heiltumsdruck von 1514.

Faksimileausgabe und Kommentar, Trier 2004.

Literatur

Aretz, Erich (Hg.), Der Heilige Rock zu Trier. Studien zur Geschichte und Verehrung der Tunika Christi, Trier 1995. [Wichtiger Sammelband mit grundlegenden Aufsätzen].

Embach, Michael/Elisabeth Dühr (Hg.), Der Trierer Reichstagvon 1512 in seinem historischen Kontext, Trier 2012.

Irsch, Nikolaus, Die Wallfahrt zum Hl. Rock im Dome zu Trier 1933. Erinnerungsblätter der Wallfahrtsleitung für die Pilger, Trier 1934.

Krämer, Helmut, Tunica Domini – eine Literaturdokumentation zur Geschichte der Trierer Heilig-Rock-Verehrung, Trier 1991.

Schieder, Wolfgang, Religion und Revolution. Die Trierer Wallfahrt von 1844, Vierow 1996.

Schmid, Wolfgang, Die Wallfahrtslandschaft Rheinland am Vorabend der Reformation. Studien zu Trierer und Kölner Heiltumsdrucken, in: Schneider, Bernhard (Hg.), Wallfahrt und Kommunikation – Kommunikation über Wallfahrt, Mainz 2004, S. 17-195.

Schmid, Wolfgang, Graphische Medien und katholische Reform. Reliquienverehrung, Goldschmiedekunst und Wallfahrt in rheinischen Städten nach dem Dreißigjährigen Krieg, Trier 2008.

Schneider, Bernhard, Sinnbild des Anfangs und der Vollendung – Kurze Geschichte des Heiligen Rocks und seiner Verehrung in Trier, in: Schneider, Bernhard/ Wachendorf, Hubert/Nicolay, Markus, Der Hl. Rock im Dom zu Trier und auf dem Weg zu Jakobus und Matthias. Trier 2009, S. 6-83.

Seibrich, Wolfgang, Die Trierer Heiltumsfahrt im Spätmittelalter, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 47 (1995), S. 45-125.

Online

Informationen auf der Seite des Trierer Domes. [Online]

Das Logo der Heilig-Rock-Wallfahrt 2012. (Bistum Trier)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Schmid, Wolfgang, Die Wallfahrt zum Heiligen Rock zu Trier, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-wallfahrt-zum-heiligen-rock-zu-trier/DE-2086/lido/57d123e8e73186.89101272 (abgerufen am 23.04.2024)