Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Am Anfang war eine Frau

Wie kam Johanna Schopenhauer, die Salondame der Weimarer Gesellschaft, die berühmte Schriftstellerin des ersten Viertels des 19. Jahrhunderts nach Bonn? Das Leben der Johanna Schopenhauer (9.7.1766–16.4.1838) war das außergewöhnliche Leben einer Frau großen Charakters und großer Kraft. Ihre Lebensgeschichte war geprägt von der relativen Autonomie, die einige Frauen dank einer gewissen sozialen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit um die Wende des 19. Jahrhunderts erreichen konnten. Dazu gehörte die Freiheit zu reisen – ein Luxus, der nur wenigen vergönnt war – oder mit neuer Sicherheit in einer männlich dominierten Welt aufzutreten und zu verhandeln, wie Johanna es mit wichtigen Verlegern tat, die sicher nicht leicht zu überzeugen waren. Doch ihr Leben war auch von zahlreichen Schicksalsschlägen und tiefem Leid geprägt. Trotzdem war Johanna Schopenhauer eine Frau, die stets pragmatisch entschied und optimistisch nach vorn blickte.

Die Familie Schopenhauer gehörte dem wohlhabenden Bürgertums der freien Stadt Danzig an. Johanna beschrieb in ihren Memoiren, die ihre Tochter Adele posthum 1839 unter dem Titel „Jugendleben und Wanderbilder“ herausgab, die weltoffene Haltung ihres Elternhauses, des Vaters Christian Heinrich Trosiener (1730-1797), Ratsherr der freien Hansestadt und der Mutter Elisabeth Trosiener geborene Lehmann (1745-1818). Der Vater war ein tüchtiger Geschäftsmann, der viel Wert auf Sprachkenntnisse und Kultur legte. Als Kind lernte Johanna neben der französischen Sprache auch Polnisch und Englisch. Sie besuchte die Schule der Marie Henriette Ayrer (1702-1782), der Mutter Daniel Chodowieckis (1726-1801), und wünschte, nach dem Vorbild Angelika Kaufmanns (1741-1807) Malerin zu werden - eine Laufbahn, die der Vater vehement ablehnte. Durch den schottischen Theologen Richard Jameson erwarb sie schon als Kind Kenntnisse in der römischen und griechischen Geschichte. Es war für die Zeit sicher eine eher ungewöhnliche Erziehung. Eigentümlich war auch, dass die Familie die übliche Option einer französischen Gouvernante aus Berlin aus politischen Gründen verwarf. Mit 18 Jahre heiratete Johanna auf Wunsch der Eltern den 20 Jahre älteren reichen Danziger Großkaufmann Heinrich Floris Schopenhauer (1747-1805). Sie gab ihr Ja-Wort nicht aus leidenschaftlicher Zuneigung, sondern mit der Aussicht auf ein sorgloses Leben mit einem Ehemann, der ihre freie Gesinnung und ihre Reiselust teilte, wie sie in ihren Erinnerungen schrieb.

Nach zwei Jahren in dem großen Haus in Danzig fuhr das Paar nach Pyrmont, Berlin, Paris und London und kehrte erst wegen der Entbindung ihres ersten Kindes zurück. Arthur, der zukünftige Philosoph, kam 1788 in Danzig zur Welt. Die politischen Ereignisse brachten 1793 Heinrich Floris Schopenhauer zu der Entscheidung, die Handelsfirma nach Hamburg zu verlegen. Bereits in dem großen Haus am Neuen Wandrahm 92 hielt Johanna Schopenhauer einen wichtigen Salon, in dem die bekanntesten Persönlichkeiten der Kultur der Hansestadt verkehrten, wie Johannes Albert Heinrich Reimarus (1729-1814) und Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803). Hier kam am 1797 Tochter Adele zur Welt, von hier aus unternahm das Ehepaar in Begleitung des Sohnes mehrere Reisen. Kurze Zeit nach der Rückkehr von einer großen Europareise, am 20.5.1805, nahm sich Heinrich Floris Schopenhauer das Leben. Eine tiefe Depression, Gesundheitsbeschwerden und nervöse Krankheiten sowie geschäftliche Rückschläge des Handelshauses in Hamburg könnten die Ursachen für seine Entscheidung gewesen sein.

2. Der Salon in Weimar

Die resolute und vermögende Witwe – ein Zustand, der einer Frau juristische und finanzielle Freiheit ermöglichte –, ergriff die Chance ihres Lebens. Statt sich zu ihrer Familie nach Danzig zurückzuziehen, wie es die meisten Frauen in ihrer Situation damals getan hätten, löste sie die Firma auf und begann ein neues Leben. Dafür brauchte die selbstbewusste Johanna einen neuen Wohnort, der ihren kulturellen Bedürfnissen Raum geben konnte und gleichzeitig vergleichsweise preiswert sein sollte, um das investierte Kapital noch lange zu genießen. Deswegen machte sie sich im Mai 1806 auf eine Erkundungsreise durch Deutschland. Zum Ort ihrer Wiedergeburt erkor sie Weimar. Für die kleine thüringische Residenzstadt ließ sie am 21.9.1806 ihr Leben in einer freien Hansestadt endgültig zurück. Mit sich führte sie das 9-jährige Töchterchen Adele, während ihr 17-jähriger Sohn Arthur in Hamburg zurückblieb, da ihn sein Gewissen an das Versprechen gegenüber seinem Vater band, sich zum Kaufmann ausbilden zu lassen.

An der Schwelle zu Vierzig, einem Alter, in dem die meisten Frauen ihrer Zeit ihr Leben gelebt hatten, schwang sich Johanna schließlich zur Herrin ihrer eigenen Existenz auf. Im Chaos der von den napoleonischen Truppen geplünderten und besetzten Residenzstadt gelang es ihr, eine Insel der Seligen zu erschaffen, eine Freistatt des Geistes, in der alle Standesunterschiede der früheren höfischen Gesellschaft aufgehoben zu sein schienen.

Tochter Adele, die immer eine scharfe Beobachterin der sozialen und gesellschaftlichen Dynamiken war, fasste in einer Bemerkung zu einem Gedichtbändchen die Situation so zusammen:[1] Im Kriegsjahre 1806 war meine Mutter Johanna Schopenhauer nach Weimar gezogen; die schlimme Zeit löste im Allgemeinen die gesellschaftlichen Verhältniße, und ihr Haus blieb eine Weile hindurch das Einzige in welchem unausgesetzt Gastfreunde sich versammelten. Ihre durch stete Anwesenheit Goethes, Wielands, Fernows, Schütz, Meier, Kügelgen etc berühmt gewordnen Gesellschaften wurden in ganz Deutschland bekannt.

Aufgrund des Zerfalls der politischen und gesellschaftlichen Ordnung nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt am 14.10.1806 und der damit verbundenen Schwächung der vom Hof diktierten sozialen Regeln konnte eine reiche, frisch in die Stadt gezogene Bürgerin einen Salon eröffnen. Vor allem dank Johannas bekannt vorurteilsfreier Haltung gegenüber Christiane Vulpius (1765-1816), die seit ein paar Tagen Christiane von Goethe war, gewann sie die eifrige Anwesenheit des Regierungsbevollmächtigten und Dichterfürsten. Donnerstag- und Sonntagabend zwischen 5 und 9 Uhr, in ihren zunächst auf der Esplanade, später am Theaterplatz gemieteten Räumen vereinigte sich die bessere Gesellschaft Weimars und Deutschlands. Der Besucherkreis bestand aus Bürgerlichen und Adligen, Männern und Frauen, Älteren und Jüngeren. Johanna Schopenhauer führte bewusst einflussreiche Einheimische, prominente Fremde und soziale Aufsteiger zusammen.

Es war kein übliches Treffen in einem Wohnzimmer, sondern in einer Reihe von Räumen mit unterschiedlichen Funktionen, in denen die Gäste sich frei bewegen konnten. Bei der einfachen Verkostung (es war Kriegszeit!) von Tee und Butterbroten übte man literarische Kritik und diskutierte die Neuigkeiten aus Kunst und Theater. Theaterstücke wurden mit verteilten Rollen gelesen, Vorträge zur gegenseitigen Belehrung gehalten, eigene und fremde Texte besprochen und neue Texte produziert, man sang oder spielte Klavier, lauschte Konzerten von professionellen Musikern, Porträts wurden gemalt und ausgestellt, man fertigte Zeichnungen und Scherenschnitte an und verloste Bilder und Kunstgegenstände für einen guten Zweck. Nicht zuletzt wurden Veranstaltungen vorbereitet, die danach bei Hof stattfanden.

Es war der Kreis, den sich Johanna immer erträumt hatte, der Kreis, der danach strebte, eine alternative Welt zu schaffen, um sich dem Kult des Sittlich-Schönen zu weihen, der die Gewalt des Krieges hinwegfegen konnte. Zwischen 1806 und 1815 erlebte Johanna den Höhepunkt ihres Salons. In diese Zeit ist ihr Porträt von Gerhard von Kügelgen zu datieren, das noch heute im Pantheon Weimars, dem Rokokosaal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu sehen ist. Es ist ein sanftes Porträt, das Johanna als sensible Zuhörerin zeigt, als erfahrene Regisseurin eleganter und kultivierter Soireen: ein dunkles Kleid, ein transparenter Spitzenstoff auf den Schultern, eine dezente Perlenkette, das Kinn leicht nach unten gebeugt und der tiefe Blick in die Weite, all das verbildlicht ihr waches, freies Verständnis für Menschen und Situationen, das die Zeitgenossenen beeindruckte. In dieser Zeit feierte sie auch ihre ersten literarischen Erfolge. 1810 erschien ihre Biographie des befreundeten, zwei Jahre zuvor verstorbenen Kunsthistorikers Karl Ludwig Fernow (1763-1808) im Cotta-Verlag. 1813 folgten im Bertuch-Verlag „Erinnerungen von einer Reise in den Jahren 1803, 1804 und 1805“, der Bericht über ihre große Reise mit Mann und Sohn durch England und Schottland. Beide Werke wurden große Publikumserfolge.

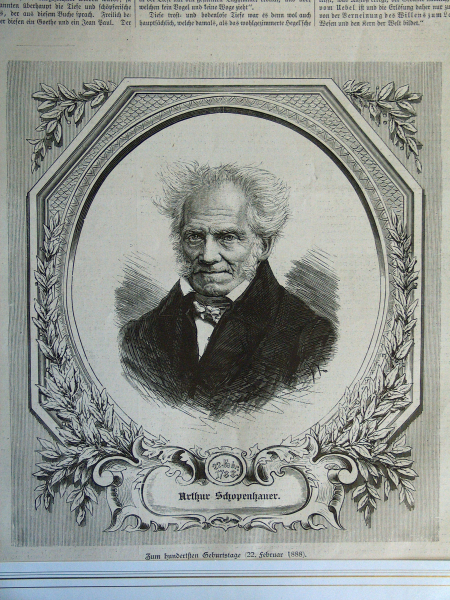

Arthur Schopenhauer, 1888. (Stadtmuseum Bonn)

Der Glanz ihres Salons währte jedoch nur ein Jahrzehnt. Nach dem Wiener Kongress 1815 regelte die restaurative feudale Gesellschaftsordnung wieder das soziale Leben Weimars und die Räume Johannas, die sich mit dem Hofrattitel ihres verstorbenen Mannes geschmückt hatte, um in den höchsten Kreisen der Aristokratie aufgenommen zu werden, blieben verwaist. Die politische Elite kam nicht mehr, sie selbst wurde nicht mehr zu den Hoffesten eingeladen. 1816 starb Christiane von Goethe; auch der Dichterfürst blieb immer mehr in seinen Räumen auf dem Frauenplan. Johanna ließ sich von diesen ersten Rückschlägen dennoch nicht entmutigen. Im Jahr 1816 erschien ihre erste Novellensammlung, 1817 die Fortsetzung ihrer Reiseerinnerungen mit der Beschreibung von Südfrankreich und den Gegenden am Niederrhein, 1818 ihr „Ausflug am Rhein […] im Sommer des ersten friedlichen Jahres“ (dank ihres ersten Vertrags mit Brockhaus), ein Bericht von großer Aktualität, da die Hauptorte erst ab 1816 wieder bereist werden konnten.

Das Jahr 1819 wurde zum zweiten Wendepunkt in ihrem Leben: Bei Brockhaus in Leipzig erschien ihr größter schriftstellerischer Erfolg: der Roman „Gabriele“, von Kritik und Publikum begeistert aufgenommen. Im selben Jahr jedoch vernichtete der Konkurs des Bankhauses Muhl in Danzig, das Johannas Vermögen verwaltete, ihre wirtschaftliche Existenz. Das bedeutete auch den kompletten Bruch mit dem Sohn Arthur, der sich schon 1814 von der Mutter distanziert hatte. Johanna hatte keine andere Wahl, als einen Vergleich zu akzeptieren: Er brachte nur eine schmale Lebensrente, die kaum ihr Überleben sicherte und nicht mit dem großzügigen Lebensstil vereinbar war, an den sie sich gewöhnt hatte.

Ab 1822 veröffentlichte sie weitere wichtige Publikationen wie den kunsthistorischen Beitrag in zwei Bänden: „Johann van Eyck und seine Nachfolger“ (1822), oder die Romane „Die Tante“ (1823) und „Sidonia“ (1828) sowie verschiedene Novellen und Erzählungen im Verlag Sauerländers in Frankfurt. Ihre Einkünfte deckten aber nie ihre Schulden.

Seit 1816 suchte Johanna einen Wohnort für einen Neuanfang (dazu dienten auch die verschiedenen Sommerreisen), aber es fehlte ihr der Mut, ihren Hausfreund Georg Friedrich von Gerstenbergk (1780-1838), der Regierungsrat in Weimar war, zu verlassen. Außerdem verweigerte sich Tochter Adele einem Umzug. Erst ab 1827 reiste die 31-jährige Adele an Main und Rhein, um ihre strapazierte Gesundheit zu kurieren und einen neuen (und preiswerteren) Hafen für sich und die alternde Mutter zu finden.

Porträt von Johanna Schopenhauer, um 1807, Druck um 1880. (Stadtmuseum Bonn)

3. Die Entdeckung eines neuen Paradieses

Im Januar 1828 lernte Adele Schopenhauer in Köln Sibylle Mertens-Schaaffhausen kennen. Aus Freundschaft zu der reichen und gelehrten Sammlerin, die oft in Plittersdorf (heute Stadt Bonn) residierte, lebte sie dort monatelang. Hier erreichte Johanna sie am 20.5.1828 durch das bequeme und modernste Verkehrsmittel der Zeit: ein Dampfboot.

Gleich hinter dem Siebengebirge scheint der Rhein zu einem weiten hellschimmernden See umgewandelt, die Felsen treten zurück und werden, ihre schroffere Gestalt ablegend, zu lieblichen Weinbergen […] und in bläulicher Ferne zeigt sich auf ihrem grünen Hügel die malerische wohlerhaltene Ruine des alten Schlosses von Godesberg. […] Zur Bequemlichkeit der Godesberg besuchenden Reisenden legt das Dampfschiff bei dem Gasthofe in Plittersdorf an, wo einige um einen festgesetzten sehr mäßigen Preis dazu bestellte Wagen bereitstehen. […] Die Glocke wurde geläutet, der bewimpelte Nachen näherte sich, die kleine Treppe am Bord wurde für mich niedergelassen; ehe ich mich dessen versah, war ich am Land, das Dampfschiff entschwand schnell meinen Blicken; ich nahm einen der nur mit einem Pferde bespannten kleinen Halbwagen, und langte weniger als einer halbe Stunde in Godesberg an, dem ersten Ziele meiner Reise. So beschrieb es Johanna Schopenhauer in ihrem nächsten publizistischen Erfolg: „Ausflug an den Niederrhein und nach Belgien im Jahr 1828“, der 1831 bei Brockhaus in Leipzig erschien.[2]

Die praktisch veranlagte Johanna schien das ruhige Leben in Godesberg zu mögen und die Vorteile der Provinz zu genießen:[3] […] den grünen Tisch ausgenommen, den ich gern vermisse, und die öffentlichen Bälle im Kursaal, auf denen ohnehin Niemand tanzt, findet man hier Alles, was man auch an andern Brunnenorten antrifft. Viel Gesellschaft, eine sehr hübschgefaßte Quelle, von schattigen Lauben und anmuthigen Spaziergängen umgeben, die Morgens und während der heißen Tagesstunden fleißig besucht werden; aber es fällt Niemand ein, das sehr wohlschmeckende Wasser dieses sehr unschuldigen Sauerbrunnens anders als mit Zucker und Wein zur Kühlung zu trinken, und kein Arzt, der ohnehin erst aus Bonn herbeigerufen werden müßte, wird es jemals im Ernst als Brunnenkur empfehlen.

Auch an bequem und zweckmäßig eingerichteten Badeanstalten fehlt es nicht; aber man badet in reinem puren Wasser, in recht reinlichen Badewannen von angestrichenem Blech, auch nicht nach Regel und Vorschrift, sondern nach eignem Belieben. […]

Ein eigner Zauber scheint indessen auf den Aufenthalt in Godesberg einzuwirken: man kommt hin, um vielleicht vierzehn Tage lang sich der schönen Gegend mit Muße und Bequemlichkeit zu erfreuen, und bleibt länger und immer länger, ohne selbst recht zu begreifen, was uns denn hier so fesselt. Godesberg ist eigentlich nichts weiter als ein sehr bequemer und gemüthlicher Badeaufenthalt.

Auch Adele berichtet Goethe, der für sie eine Vaterfigur war, am 14.7.1828 von der Begeisterung Johannas:[4] Auch der Mutter ist Bonn ungewöhnlich angenehm, es ist die einzige Stadt, die ich bisher kennen lernte, die das Wohlbehäbige des Rheingegend, u[nd] die nördlichere Einfachheit, das geistigere Leben vereint. Dabei haben die Leute mehr Humor, sie lachen lieber als bei uns, sie essen u[nd] trinken beßer, sprechen weniger und haben leichteres Blut.

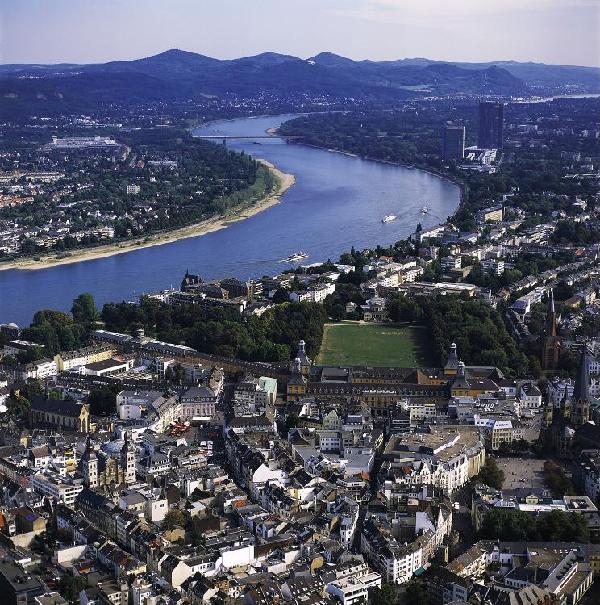

Und tatsächlich ist die Beschreibung Bonns in Johannas „Ausflug“ eine Huldigung an das fast südländische Klima und die gefälligen Landschaftsansichten; alles ist hier hell und gemütlich, so dass auch das Universitätsleben dadurch geprägt ist. Johanna schien ein neues Eden auf Erden gefunden zu haben und beschrieb es in ihrer bekannten plastischen Prosa:[5]

Sibylle Mertens-Schaaffhausen, undatiert. (Rheinisches Bildarchiv Köln, rba_049412)

Für rüstige Fußgänger ist der kaum anderthalb Stunden lange Weg von Godesberg bis Bonn ein angenehmer Spaziergang, unter Obstbäumen und zwischen Weingärten hin, die nicht, wie bei Dresden, mit hohen, blendendweißen Mauern eingefaßt sind. […] Bonn nimmt schon von fern sehr heiter, sogar prächtig sich aus; noch schöner aber ist der Anblick der Stadt, wenn man auf dem Rheine zu ihr heranschwimmt; eine Menge kleiner Fahrzeuge und Nachen füllen den kleinen Hafen; diese und die zwischen beiden Ufern hin und her gehende fliegende Brücke bringen niestockendes Leben und Bewegung in eine der schönsten Landschaften.

Keine Universitätsstadt in Deutschland, Heidelberg ausgenommen, läßt in Hinsicht des milden Klimas, der unbeschreiblich reizenden Lage und der Art, wie die Stadt gleich beim Eintritt sich dem Auge darstellt, mit Bonn sich vergleichen. Die schöne Façade des Universitätsgebäudes, ehemals das kurfürstliche Residenzschloß, breitet am Ufer des Stromes recht imposant sich aus; über die Giebel der Häuser blicken die gothischen Thürme des ehrwürdigen Münsters hervor; die Stadt selbst liegt wie in einem Garten. […] Auch an eigentlichen Spaziergängen fehlt es Bonn nicht. Selbst in den heißesten Tagesstunden bieten die hohen Laubgänge des Schloßgartens, sowie die Anlagen des sogenannten englischen Gartens erquickenden Schatten; entzückend schön ist in letzterem die Aussicht über den Rhein vom alten Zoll aus, einer ehemaligen französischen Bastei; überall, wohin man die Blicke wendet, zeigt sich die Natur in unendlicher Schönheit und Anmuth. Über den botanischen Garten am Poppelsdorfer Schloss heißt es: Alles wächst und blüht und gedeiht hier unter kunstverständiger Pflege, die Pflanzen weit entfernter Länder wie die einheimischen, und man wandelt unter ihren Schatten, von ihrem Aroma umduftet, wie in einer neuen fremden Welt.

Über Universität und Stadt: Nicht nur Bonns schöne Lage, auch die der Universität geschenkten weiten grandiosen Räume des Residenzschlosses gewähren derselben einen wirklich beneidenswerthen Vorzug. Da ist nirgend Beengung, keine Düsterheit, wie in andern ähnlichen Anstalten; die ringsumher herrschende Heiterkeit erhebt und erheitert auch den Geist und das Gemüth, und die Lehrenden wie die Lernenden empfinden den belebenden Einfluß. Alles ist in diesem Schlosse vereint: die Hörsäle, das Klinicum, welches zahllose Leidende mit dankbarem Gemüthe geheilt verlassen; die reichhaltige Bibliothek; das Museum, in welchem die in den Rheingegenden ausgegrabenen römischen Alterthümer aufbewahrt werden; eine schöne Sammlung von Gypsabgüssen nach der Antike, und vieles Andre noch […].

Die Stadt Bonn ist übrigens nicht groß, aber sehr volkreich, sehr freundlich und heiter. Im ältesten Theile derselben, nahe am Rhein, wo meistens Schiffer, Fischer und Handwerker wohnen, gibt es freilich einige Gassen und Gäßchen, in denen kaum zwei Personen einander ausweichen können, ohne sich zu berühren; aber im besseren Theile der Stadt sind die meisten Straßen bei weitem nicht so enge und düster, als man in andern alten Städten sie gewöhnlich antrifft. Drei oder vier große Plätze mitten in der Stadt erheitern diese und tragen zugleich zur Reinigung der Luft bei.

Bonn vergrößert und verschönert sich mit jedem Jahre […], die immer zunehmende Bevölkerung macht das Bedürfniß größerer neuer Wohngebäude fühlbar; es wird viel gebaut […] und einer […] Commission ist es übertragen darüber zu wachen, daß die Stadt durch diese neuen Gebäude nicht nur an Raum, sondern auch an Schönheit gewinne.

4. Johanna Schopenhauer in Bonn

Die Entscheidung wurde also getroffen: „Am Rhein! Am Rhein!“ und noch lieber „Nach Bonn!“. Aber eine Unterkunft zu finden, die den dürftigen Finanzen der Schopenhauers entsprach, war keine einfache Sache, obwohl sogar der befreundete Professor Eduard D’Alton (1772-1840) vermittelte:[6] 250 Thl. Miete ist sehr viel […] so hoffe ich, daß es Ihnen möglich sein wird, die Eignerin zu bewegen, noch etwas davon herunter zu lassen. Thun Sie nur Ihr Bestes, lieber Freund, und melden mir den Erfolg! schrieb ihm Johanna Schopenhauer aus Weimar im November 1829. Aber etwas Günstigeres fand sich nicht und die Freundin Sibylle schlug zur großen Erleichterung der zwei Frauen die Lösung vor, sich im malerischen Unkel niederzulassen, in einer Gegend, die Johanna schon kannte und schätzte, wie in ihrem „Ausflug“ zu lesen ist:[7]

Hinter dem am rechten Ufer in wunderschönen Umgebungen liegenden Städtchen Linz wendet der Rhein, einen weiten Bogen bildend, sich plötzlich dem linken Ufer zu. Das rechte Ufer scheint, aus einiger Entfernung gesehen, fast in eine kleine weit vortretende Halbinsel umgebildet, an deren äußerstem Rande das kleine Städtchen Unkel dicht am Rheine sich hinzieht. Schöne Weinberge, malerische, mit Busch und Wald gekrönte Felsen umfrieden in einiger Entfernung den kleinen Ort und schützen ihn gegen den kalten Nordwind. Die zwischen demselben und dem Rhein liegende Ebene ist ein fruchtbares, wie ein Garten angebautes Gelände, wo die Lüfte milder wehen und Alles um vierzehn Tage früher zur Blüthe und zur Reife gelangt als auf dem linken Ufer. Auch wird hier ein recht guter, dem Aarbleicher ähnlicher rother Wein gewonnen. Von dem wie die ganze Stadt etwas hochliegenden Kirchhofe, der die sehr hübsche Kirche umgibt, sowie aus den tieferliegenden Landhäusern einiger kölnischen Familien, welche meistens nur zur Zeit der Weinlese bewohnt werden, genießt man eine der schönsten Aussichten auf den mit Schiffen und Nachen belebten Rhein, auf den hohen malerischen Drachenfels und die zwischen diesem und Rolandseck liegende Insel Nonnenwerth.

Schloss Poppelsdorf bei Bonn, um 1792, kolorierter Kupferstich von Johann Andreas Ziegler (1749-1802). (Gemeinfrei)

In Unkel hatten die Mertens ein Haus, das Johanna für eine bescheidene Summe ein Jahr lang mieten konnte. Doch „ein Haus“ war zu viel gesagt: Es war ein Zehnthof, kaum mehr als eine ehemalige Scheune mit einem gewaltigen Dach, vier niedrigen Stuben im ersten Stock, einem geräumigen Erdgeschoss, umgeben von einem verwahrlosten Garten: ein größerer Kontrast zu den eleganten Wohnungen auf der Esplanade und am Theaterplatz von Weimar ließ sich kaum denken. Am 2.7.1829 betrat Johanna das neue Heim (Adele war schon ab 9. Mai angekommen, um alles vorzubereiten), und nach den ersten regnerischen Wochen, in denen sie am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand laufen wollte, freute sie sich auf ihr neues Stück Natur:[8] Ich habe einen Garten, der mir unsägliche Freude macht, volle der herrlichen Obstbäume, Spargel-, Erdbeerbeere, Aprikosenbäume […] und vor dem Haus eine nicht große aber sehr hübsche englische Gartenpartie mit ein paar schattigen Lauben, prächtigen Platanen, Ahorn und einer Menge fremder Sträucher und Bäume, schrieb sie an ihrem jungen Freund Karl von Holtei (1798-1880). In der Winterzeit ließ sich der unbeheizte Zehnthof aber nicht bewohnen und die Schopenhauers mieteten deswegen eine Wohnung in Bonn:[9] In Unkel leben wir einsam, in Bonn so ziemlich gesellig, amüsieren uns leidlich, verriet sie Holtei im Januar 1832.

Die noch immer unternehmungslustige Johanna, die auch mit 65 Jahren in der Lage war, drei Tage lang mit Studenten den Kölner Karneval zu feiern, versammelte fast wöchentlich ein Lesekränzchen um sich, sei es in Unkel oder in Bonn – eine Erinnerung an ihre Weimarer Feste. Zum Kreis der Stammgäste gehörten Sibylle Mertens-Schaaffhausen, der Sammler Sulpiz Boisseré (1783-1859) mit Frau, sowie die Professoren Eduard d’Alton und August Wilhelm Schlegel, dessen Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Literatur die Schopenhauers mithörten. Die letzten Werke Goethes waren oft Thema der Lektüre und der anschließenden Diskussionen. Ab Oktober 1832 blieben die Schopenhauer beständig in Bonn und wohnten in der Wenzelgasse 61 zur Miete.

Johanna hatte in ihrem Buch von 1831 die gesellschaftliche Situation der Stadt bereits durchschaut:[10] An öffentlichen Vergnügungen ist Bonn eigentlich arm; das Schauspielhaus, in welchem ein Theil der kölner Truppe höchstens einmal die Woche spielt, verdient kaum den Namen eines solchen […] Noch schlechter als um den Tanz, steht es um die Musik. In Familienkreisen wird sie zwar mit Liebe und Eifer gepflegt und betrieben; auch gibt es einen Singverein in Bonn, aber keine öffentlichen Concerte; wer Musik hören will, muß nach Köln gehen, wenn irgend ein berühmter Virtuose sich dort hören läßt, oder in dem dortigen Theater eine große Oper, so gut es eben gehen will, gegeben wird, denn öffentliche Concerte, an bestimmten Tagen, gibt es dort eben so wenig als in Bonn.

Dieser Mangel an öffentlichen Vergnügungen hat indessen wenigstens das Gute, daß er die häusliche Geselligkeit befördert; auch wird es wenig kleinere Städte in Deutschland geben, wo sie geistreicher und anmuthiger sich gestaltet als in Bonn. Die große Anzahl berühmter und hochgebildeter Männer, die aus allen Gegenden Deutschlands mit ihren Familien hier versammelt sind, die täglich ankommenden Fremden, die oft längere Zeit hier verweilen, verbannen jene geisttödtende Einseitigkeit, die in aus lauter Eingebornen bestehenden Zirkeln so leicht fühlbar wird.

Die Nähe ihrer Wohnung zum Haus Sibylles in der Wilhelmstraße 33 erlaubte den Schopenhauers den regen Kontakt mit den Honoratioren der Stadt, den Universitätsprofessoren, den vermögenden Bürgern und den durchreisenden Künstlern, die im Salon der „Rheingräfin“ verkehrten. Dass auch zwischen Johanna und Sibylle eine große Vertrautheit herrschte, belegen Briefe und Billets aus dieser Zeit:[11]

Liebste Frau, wie lange wollen Sie denn noch Ihrem alten Köln sitzen? Adele ist fort, Sie sind fort, solches ist mich zu viel. Machen Sie, daß Sie wiederkommen, ich junge Person schlage sonst ganz aus der Art […] Der Doktor ist auch noch nicht wieder da, und da begehe ich dann allerlei Exzesse, bin diese Woche zu drei Soupers und gestern sogar zu Mittag und zu Abend auszugegangen. […] So geht es, wenn man mich frei herumlaufen läßt, so die 67-jährige Johanna an Mertens-Schaaffhausen, die sich für wenige Tage nach Köln abgemeldet hatte.

Johanna Schopenhauer war, als sie an den Rhein umsiedelte, auf dem Höhepunkt ihres Ruhms als Schriftstellerin. Im Dezember 1829 schloss sie mit den Verlegern Brockhaus und Sauerländer einen Vertrag über die Herausgabe ihrer „Sämmtlichen Schriften“, eine Ehre, die nie zuvor eine Frau genossen hatte, und für eine Frau zudem zu unglaublichen Konditionen: 24 Bände in 4.000 Exemplaren, davon 100 auf Velinpapier gedruckt, und mehr als 8.000 Taler Honorar. Es ist kein Wunder, dass sie in dieser Hinsicht ein Vorbild für junge Autorinnen war, wie für Anne Jameson (1797-1860), die im Juli 1833 und Juli 1834 nach Bonn reiste und Johanna in ihren „Visits and Sketches at home and abroad“ erwähnte, direkt nach der fast mythischen Figur der Madame de Staël (1766-1817):[12] „Johanna Schopenhauer well known in German for her romances and her works on art. Her little book „Johan van Eyck und seine Nachfolger“ has become the manual of those who study the old German schools of painting.“

Aber auch die junge Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848), die mehrmals Gast bei Sibylle in Plittersdorf und in Bonn war, zeigte sich von Johanna fasziniert. Sie gab ihre Notizen zur Kolumba-Kirche in Köln sicher mit einem gewissen Stolz an die erfahrene Schriftstellerin weiter, die sie für ihre Novelle „Der Bettler von Sankt Columba in Penelope. Taschenbuch für das Jahr 1832“ benutzte.

Anne Jameson, Annette von Droste-Hülshoff und viele andere Autorinnen und junge Autoren, die im vierten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf den literarischen Markt drängten, verkörperten allerdings einen neuen Zeitgeist. Das Datum 1830 markierte einen Wendepunkt der Geschichte und der Literatur: Ein neuer Wind wehte und begeisterte Kritik wie auch ein neues Publikum. Es ging um die Rechte der Frauen, gleiche Bildungschancen, ja sogar gleiches Wahlrecht, es ging um Emanzipation, um Mitspracherecht in der Politik, um eine liberale Verfassung, um nationale Einheit. Neue Themen, neue Inhalte – und Johannas Entsagungsromane, ihre Liebeserzählungen, die in den Jahren 1830 und 1831 in 24 hübschen Bändchen erschienen, waren plötzlich Überreste einer vergangenen Ära und besiegelten die Schlussphase der Goethezeit! Sogar in den verschlafenen Salons der Bonner Gesellschaft sprach man nur noch von Heinrich Heine, Ludwig Börne (1786-1937), Karl Gutzkow (1811-1878) oder Heinrich Laube (1806-1884). Das war ein Schlag, auch für eine Kämpferin wie Johanna Schopenhauer, und ihre Briefe ab 1832 zeigen ganz offen einen neuen Ton: sie fühlte sich zunehmend gealtert und krank, litt an Brustwassersucht (heute Serothorax), hatte große Gehschwierigkeiten und partielle Lähmungen, kurz: sie war zunehmend auf die Pflege der Tochter angewiesen. Dagegen hatte sich der Bruch zwischen Johanna und ihrem Sohn Arthur mit den Jahren noch vertieft. Der kurze Briefkontakt zwischen den beiden in der Zeit am Rhein drehte sich trotz des freundlichen Tons nur um Erbenangelegenheiten: Hat Johanna noch auf eine Versöhnung mit ihrem eigenwilligen Sohn gehofft? Vielleicht gehörte dieses Scheitern auch zu den Schmerzen ihrer letzten Lebensphase. Ab 1835 lief der Briefwechsel wieder nur zwischen den Geschwistern.

5. Ein letzter Coup

Die letzten Jahre am Rhein waren von Geldnot geplagt. Das Bankhaus Muhl verweigerte eine Zeitlang die Auszahlung der vereinbarten Lebensrente, Johannas Texte brachten nicht mehr viel ein nach dem Misserfolg ihrer Gesammelten Schriften, so dass sich die zwei Frauen genötigt sahen, alles zu verkaufen, was Geld bringen konnte: Adeles Wiener Flügel, der wenige Schmuck, die restlichen Mahagonimöbel, ein Paolo Veronese (1528-1588) zugeschriebenes Ölgemälde, alle noch verbliebenden Erinnerungen an vergangenen Glanz verließen Stück für Stück die Bonner Wohnung – die Schuldenmasse blieb.

Aber auch in dieser fast ausweglosen Situation fand Johanna Schopenhauer noch Kraft für einen letzten coup. Sie wagte, einen letzten Roman zu schreiben, „Richard Wood“ (1837), ein historischer Roman, stilistisch weit von ihrer vertrauten Schreibart entfernt. Obwohl kein Publikumserfolg, zeigte er allen, dass sie nicht leicht aus der Bahn zu werfen war, und dass sie ein feierliches Comeback mit der Herausgabe ihrer Memoiren plante, die den entsprechenden Untertitel „Wahrheit ohne Dichtung“ hätten tragen sollen:[13]

Heute werden Federn geschnitten, Tinte aufgefrischt, Papier gekauft und morgen fange ich an, meine Memoiren, Wahrheit ohne Dichtung, zu schreiben. Das ist eine Arbeit, auf die ich mich sehr freue und die mir gewiss gut von statten gehen wird. Mit meinen Herzensangelegenheiten, denn die sind doch eigentlich das Leben einer Frau, werde ich der Welt nicht beschwerlich fallen, aber in einem siebzig Jahre langen Leben, von der Befreiung Amerikas an, bis auf den heutigen Tag kommt doch manches vor, was Kinder und Kindeskinder interessieren kann, schrieb Johanna Schopenhauer selbstbewusst an den in Jena ansässigen Übersetzer Johann Diederich Gries (1775-1842).

Mit dem letzten Funken ihres immer optimistischen Charakters erreichte sie eine letzte glückliche Wendung in ihr Leben: Großherzog Carl Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach (1783-1853) kam Ende 1836 ihrer offiziellen Bitte um eine jährliche Pension von 300 Talern nach. Im September 1837 kehrten Johanna und Adele Schopenhauer nach Thüringen zurück. Der Großherzog gestattete Johanna Schopenhauer - einer Bürgerlichen, die nie zum Hof gehört hatte - quasi eine Hofrente. Es war, wie oft in ihrem Leben, etwas Außergewöhnliches. Deshalb wurde es von allen Beteiligten für angemessen erachtet, keine Wiederkehr in die Residenzstadt zu wagen, wo schnell Neid und Gerüchte grassieren konnten. Stattdessen siedelte man sich in Jena an – günstiger und ruhiger, perfekt für eine alte Dame, die jetzt ihre Selbstbiographie schreiben wollte.

Hier, in ihrer kleinen Wohnung im Branschen Haus unterm Markt, versammelten sich sonntags ein paar alte Freunde wieder zu einem kleinen literarischen Kränzchen. Hier schlief sie in der Nacht zum 17.4.1838 ganz sanft und mit geschlossenen Augen ganz schmerzlos ein, wie Adele ein paar Stunden später Arthur anvertraute.[14] Ein Schmetterling, das Symbol, das ihre Tochter für die Grabplatte ausgewählt hatte, schmückt noch heute ihre letzte Ruhestätte auf dem alten Johannesfriedhof in Jena.

In Erfurt erinnert ein Weg an die Schriftstellerin und Salondame. Ihr Nachlass befindet sich in der Stiftung Weimarer Klassik und in einer einer Reihe weiterer Einrichtungen (Verzeichnis bei Bergmann, Johanna Schopenhauer, S. 323-324).

Werke

Erinnerungen einer Reise in den Jahren 1803, 1804 und 1805, 2 Bände, 1813/14, 1826. Neuausgabe unter dem Titel „Reise durch England und Schottland“, hg. v. G. A. Narciss, 1965.

Die Tante, 2 Bände, 1823.

Reise durch das südliche Frankreich 1817, ²1824. Neuausgabe unter dem Titel „Promenaden unter südlicher Sonne. Die Reise durch Frankreich 1804“, hg. v. G. Habinger, 1993.

Sidonia, 3 Bände, 1827/28.

Sämtliche Schriften, 24 Bändchen, 1830/31.

Ausflug an den Niederrhein und nach Belgien im Jahr 1828, Leipzig 1831. Neuausgabe: Kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Karl Bernd Heppe und Annette Fimpeler, Essen 1987.

Richard Wood, 2 Bände, 1837.

Jugendleben und Wanderbilder, 1839. Neuausgabe unter dem Titel „Im Wechsel der Zeiten, im Gedränge der Welt“, Jugenderinnerungen, Tagebücher, Briefe, 2000.

Quellen

Eine Übersicht zu Quellen (ungedruckt wie gedruckt, auch Briefe und Tagebücher) für Johanna Schopenhauer (Stand 2002) bei Bergmann, Johanna Schopenhauer, S. 323-330.

Literatur

Bergmann, Ulrike, Johanna Schopenhauer. „Lebe und sei so glücklich als du kannst“. Romanbiographie, Leipzig 2002.

Bergmann, Ulrike, Schopenhauer, Johanna, in: Neue Deutsche Biographie 23 (2007), S. 470-471.

Di Bartolo, Julia, Selbstbestimmtes Lebens um 1800. Sophie Mereau, Johanna Schopenhauer und Henriette von Egloffstein in Weimar-Jena, Heidelberg 2008.

Fabbri, Francesca, „Kenst Du noch einen Schattenriß?" Adele Schopenhauer zwischen Romantik und Vormärz, in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 2018, S. 221-263.

Frost, Laura, Johanna Schopenhauer. Ein Frauenleben aus der klassischen Zeit, Leipzig 1913, Nachdruck 2010.

Houben, Heinrich Hubert (Hg.), Damals in Weimar. Erinnerung und Briefe von und an Johanna Schopenhauer, Leipzig 1924.

Jameson, Anne, Visits and Sketches at home and abroad, Band 1, London 1834.

Köhler, Astrid, Salonkultur im klassischen Weimar. Geselligkeit als Lebensform und literarisches Konzept, Stuttgart 1996.

Lütkehaus, Ludger (Hg.), Die Schopenhauers. Der Familien-Briefwechsel von Adele, Arthur, Heinrich Floris und Johanna Schopenhauer, Zürich 1991.

Maurer Doris, Johanna und Adele Schopenhauer, in: Das literarische Weimar – das literarische Bonn. Acht Porträts maßgeblicher Frauen, Bonn 2019, S. 112-131.

Stern, Carola, Alles, was ich in der Welt verlange. Das Leben der Johanna Schopenhauer, Köln 2003.

Straube, Ingrid, Rheinische Romanzen. Johanna Schopenhauer und die Lehnstuhlreisenden, in: Jüssen, Anne (Hg.), Die Töchter der Loreley. Romantik, Revolution und Feynsinn: Frauen am Rhein, Königstein/Taunus 2004, S. 96-113.

Online

https://www.projekt-gutenberg.org/schopenj/niederrh/niederrh.html (Johanna Schopenhauer, Ausflug an den Niederrhein und nach Belgien im Jahr 1828), abgerufen am 12.01.2023 [online]

https://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/johanna-schopenhauer/, abgerufen am 12.01.2023 [online]

Der Zehnthof in Unkel, unbekannter Zeichner. (Klassik Stiftung Weimar)

- 1: Heute in der Autographensammlungen der Universität Bonn.

- 2: Schopenhauer, Ausflug, S. 75-76.

- 3: Schopenhauer, Ausflug, S. 77-80.

- 4: Der Brief befindet sich im Goethe- und Schiller Archiv.

- 5: Schopenhauer, Ausflug, S. 114-119.

- 6: Houben, Damals, S. 317.

- 7: Schopenhauer, Ausflug, S. 71-72.

- 8: Frost, Johanna, S. 226.

- 9: Frost, Johanna, S. 228.

- 10: Schopenhauer, Ausflug, S. 119-120.

- 11: Stern, Alles, S. 276.

- 12: Jameson, Visits I, S. 37.

- 13: Stern, Alles, S. 20.

- 14: Lütkehaus, Schopenhauers, S. 392.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Fabbri, Francesca, Johanna Schopenhauer in Bonn und Umgebung, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/johanna-schopenhauer-in-bonn-und-umgebung-/DE-2086/lido/6398825ae1c870.70513062 (abgerufen am 19.04.2024)