Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Das vielfältige Engagement von Juden im deutschen Vorkriegssport ist von der Geschichtswissenschaft bis heute kaum untersucht worden. Dies gilt insbesondere für Regionalstudien, die die Geschichte jüdischer Sportvereine aufarbeiten und in ihren lokalhistorischen Kontext einbetten. Mit dem Handbuch „Juden im Sport in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus", das die Entwicklung jüdischer Sportvereine in Westfalen und im Rheinland[1] in den 1920er und 30er Jahren aufarbeitet, haben Peiffer und Heinrich 2019 eine erste Studie vorgelegt, die hinsichtlich ihres methodischen Zuschnitts für weitere regionale Studien sicherlich als Vorbild gelten kann[2]. Für das Rheinland lagen zum Zeitpunkt der regionalen Studien über Westfalen und dem Rheinland Beiträge zum jüdischen Sportleben in Köln[3], Düsseldorf[4], Mönchengladbach[5] sowie Bochum (Westfalen)[6] vor[7]. Die Geschichte anderer jüdischer Sportgruppen, insbesondere in ländlichen Regionen, ist bis heute völlig unerforscht, so dass nicht einmal das ungefähre Ausmaß der jüdischen Sportentwicklung in Westfalen und im Rheinland eingeschätzt werden kann.

2. Die jüdischen Wurzeln im rheinländischen Sport

Jüdische Wurzeln in der deutschen Turn- und Sportbewegung sind auch im Rheinland des 19. Jahrhunderts zu finden. Das Engagement der sich im Vorfeld der 1848er Revolution gegründeten deutschen Turnvereine um demokratische Grundrechte hatte viele deutsche Juden ermuntert, sich diesen neuen Vereinigungen anzuschließen. Mit der rechtlichen Gleichstellung der Juden im Deutschen Reich 1871 hatte sich diese Tendenz noch einmal verstärkt, boten doch die Turnvereine die Möglichkeit gesellschaftlicher Partizipation, Chancen für gesellschaftliche und soziale Anerkennung und Aufstieg durch die Übernahme von Funktionen und Ämtern in den Vereinen[8]. Wie hoch der Anteil jüdischer Turner[9] in den Turnvereinen im Rheinland in dieser Zeit war, lässt sich aufgrund der unzureichenden Überlieferung von Mitgliederlisten nicht bestimmen. Darüber hinaus ist in den Listen nur in wenigen Fällen die Konfessionszugehörigkeit vermerkt, was eine Identifizierung jüdischer Mitglieder erschwert.

Mit der Gründung des Deutschen Turnerbunds, eines „bürgerlich großdeutsch-antisemitischen Turnverbandes“, der in Österreich seinen Schwerpunkt hatte, aber auch in Deutschland Anhänger fand, breiteten sich zunehmend antisemitische Tendenzen in der deutschen Turnbewegung aus, die zu nachhaltigen Wirkungen bei den jüdischen Mitgliedern führte[10].1897 forderte Max Nordau (1849-1923) auf dem ersten Zionistenkongress in Basel die Schaffung eines „Muskeljudentums“ als Gegenentwurf zur Bekämpfung des antisemitischen Vorwurfs vom degenerierten jüdischen Körper. Ein Jahr später gründete sich mit Bar Kochba Berlin der erste jüdische Turnverein in Deutschland. Vier Jahre später, 1902, schlossen sich jüdische Turner in Köln zum Jüdischen Turnverein 02 Köln zusammen, 1906 entstand der Jüdische Turnverein Aachen.

Im Gegensatz zu anderen jüdischen Gemeinden im Deutschen Reich, wo die jüdischen Gemeindemitglieder mit der Gründung eigener jüdischer Vereine ihre Integrationsbemühungen in die christliche Mehrheitsgesellschaft gefährdet sahen, traf die Gründung der jüdischen Turnvereine in Köln und Aachen auf eine positive Resonanz. Insgesamt gab es im Jahr 1912 in Deutschland zehn jüdische Turnvereine. Sie stellten damit eine verschwindende Minderheit bei insgesamt 9.691 in der Deutschen Turnerschaft organisierten Turnvereinen dar[11]. Die Mehrzahl der jüdischen Turner war Mitglied in den bürgerlichen deutschen Turnvereinen sowie in den sich um die Jahrhundertwende gründenden Sportvereinen.

Der Erste Weltkrieg bedeutete für viele Vereine einen tiefen Einschnitt. Tausende Turner waren dem Ruf des deutschen Kaisers gefolgt und zu den Waffen geeilt. Durch den personellen Aderlass waren zahlreiche Vereine in ihrer Existenz bedroht und mussten ihren Turnbetrieb vorübergehend einstellen.

Die neue demokratische Verfassung der jungen Weimarer Republik war verbunden mit grundlegenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Unberührt davon blieben jedoch antisemitische Tendenzen, die in einer bis dahin unbekannten Form in gesellschaftlichen Organisationen und Vereinen aufflammten[12]. Auch in den bürgerlichen deutschen Turn- und Sportvereinen war eine zunehmende Entfremdung zwischen christlichen und jüdischen Mitgliedern zu erkennen[13]. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Antisemitismus ist ein sprunghafter Anstieg der Gründung jüdischer Sportvereine auch im Rheinland zu beobachten, wo sich 1920 mit dem Jüdischen Turnverein Düsseldorf 1920 ein weiterer Verein gründete, der sich dem zionistischen Lager verpflichtete. Ab Mitte der 1920er Jahre setzte wie in anderen Regionen Deutschlands auch im Rheinland eine wahre Gründungswelle jüdischer Sportvereine ein, die sich aber nur teilweise dem zionistischen Deutschen Makkabikreis[14] oder dem deutsch-national orientierten Reichsbund jüdischer Frontsoldaten[15] anschlossen, sondern sich in einem eigenen Verband organisierten, dem Verband jüdisch neutraler Turn- und Sportvereine Westdeutschlands (Vintus). Darüber hinaus richteten in einigen Gemeinden deutsch-jüdische Jugend- und Wanderbünde Sportabteilungen ein[16].

3. Der Verband jüdisch neutraler Turn- und Sportvereine Westdeutschlands (Vintus)

Mit dem am 26.4.1925 gegründeten Vintus entstand erstmalig in Deutschland eine jüdische Sportorganisation, die für ihre Mitgliedsvereine eigene Rundenspiele und Meisterschaften organisierte[17]. Die Initiative zur Gründung des Vintus ging vom Turn- und Sportclub Hakoah Essen aus, der im Oktober 1923 ins Leben gerufen wurde. In dem Essener Club hatte sich in kurzer Zeit eine starke Fußball- und Leichtathletikabteilung entwickelt, die großes Interesse an der Austragung von Vergleichswettkämpfen und der Teilnahme an Meisterschaften hatte. Mit dem JTV 02 Köln bot sich jedoch nur ein Makkabiverein für Vergleichswettkämpfe im Rheinland an. Meisterschaften wurden ausschließlich von den regionalen Sportverbänden organisiert, und das war in diesem Fall der Westdeutsche Spielverband. Der Antrag des Essener jüdischen Vereins auf Mitgliedschaft wurde vom Westdeutschen Spielverband abgelehnt und dem Verein nahegelegt, sich einem nichtjüdischen Verein anzuschließen. Die Ablehnung empfanden die Verantwortlichen von Hakoah Essen als Angriff auf ihre jüdische Identität und damit als antisemitischen Akt.

An Rhein und Ruhr wirkte die Gründung von Hakoah Essen und die positive Resonanz in der jüdischen Gemeinde wie eine Initialzündung. Am 12.6.1924 gründete sich Makkabi Düsseldorf, am 10.1.1925 die RjF-Sportgruppe Elberfeld, denen im Laufe des Jahres 1925 die RjF-Sportgruppe Krefeld, Hakoah M.-Gladbach folgten. Bei einigen dieser Vereine hatten die Verantwortlichen von Hakoah Essen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Darüber hinaus standen weitere Vereine unter anderem in Düren vor der Gründung.

Alle diese Vereine boten ihren Mitgliedern neben dem traditionellen Turnen auch die „modernen“ Sportarten wie Leichtathletik und Fußball an. Innerhalb weniger Monate war somit ein engmaschiges Netz jüdischer Vereine in der Region entstanden, das Gelegenheit für Freundschaftsspiele und freundschaftliche Vergleichswettkämpfe bot. Meisterschaften konnten jedoch nicht ausgetragen werden. Da die Tür des Westdeutschen Spielverbandes weiterhin den jüdischen Vereinen verschlossen blieb, gründeten sie mit dem Vintus einen eigenen Verband. Gründungsmitglieder waren aus dem Rheinland der Jüdische Turnverein 02 Köln, der Turnclub 06 Aachen, die Turn- und Sportgruppe des bürgerlichen Vereins M.-Gladbach, die Turngruppe RjF Crefeld, der Turn- und Sportverein Maccabi Düsseldorf und die Turngruppe RjF Elberfeld sowie die westfälischen Vereine Turn- und Sportclub Hakoah Essen, Turn- und Sportclub Hakoah Gelsenkirchen und Sportgruppe des RjF Dortmund[18].

Am 2.8.1925 fanden in Essen die ersten Verbandsmeisterschaften in der Leichtathletik statt, an denen circa 300 Aktive teilnahmen. In sieben der dem Vintus angeschlossen Vereine hatten sich zwischenzeitlich Fußballmannschaften gebildet, die am 22.11.1925 die Punktspielsaison in der ersten jüdischen Fußball-Liga Deutschlands eröffneten. Erster Vintus-Fußballverbandsmeister wurde das Team des JTV 02 Köln. Fußball entwickelte sich schnell zur dominierenden Sportart, so dass in der neuen Saison die Meisterschaftsspiele in zwei Gruppen ausgetragen werden mussten: Ruhr- und Rheinkreis. In der Saison 1927/1928 kamen auch noch die Rundenspiele für die zweiten Mannschaften hinzu.

Die Geschichte des Vintus lässt sich bis zum Ende des Jahres 1928 recht gut rekonstruieren. Die Hauptquelle sind die Vereinsblätter von Hakoah Essen, die jedoch mit dem 15.12.1928 ihr Erscheinen einstellten[19].

Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten am 30.1.1933 bedeutete für den Vintus und seine angeschlossenen Vereine eine grundlegende Veränderung der Verhältnisse. Allen jüdischen Sportvereinen standen bis zu diesem Zeitpunkt für ihren Übungs-, Spiel- und Wettkampfbetrieb kommunale Sportstätten zur Verfügung. Jetzt kündigten viele Stadtverwaltungen die Pachtverträge mit den jüdischen Nutzern[20]. Da kein jüdischer Sportverein über eigene Turnhallen und/oder Sportplätze verfügte, kamen die Rundenspiele und Wettkämpfe fast vollständig zum Erliegen. Aus den Quellen ist lediglich ein Pokalspiel zwischen Hakoah Essen und Itus Duisburg für das Jahr 1933 nachzuweisen[21]. Zusätzlich zu dem Verlust der sportlichen Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten wurden die jüdischen Sportvereine in Preußen aus den städtischen Ausschüssen für Jugendpflege und Leibesübungen ausgeschlossen und die bisherigen staatlichen Vergünstigungen gestrichen.

Im November 1933 kam es zu einer stürmischen Sitzung des Vintus, auf der sich die Mehrheit der Vereine für den Beitritt zum Makkabiverband entschied[22]. Die Aufnahme in den neuen Verband erfolgte umgehend: „Das Kreispräsidium hat im letzten Monat den Aufnahmeanträgen folgender Vereine in den Deutschen Makkabi-Kreis stattgegeben: Makkabi Düsseldorf, Hakoah Essen, Itus Duisburg, Makkabi Jüchen, Makkabi Hagen i. W., Makkabi M.-Gladbach und Makkabi Wuppertal.“[23] Hakoah Gelsenkirchen und Hakoah Bochum schlossen sich dagegen dem Sportbund Schild im RjF an.

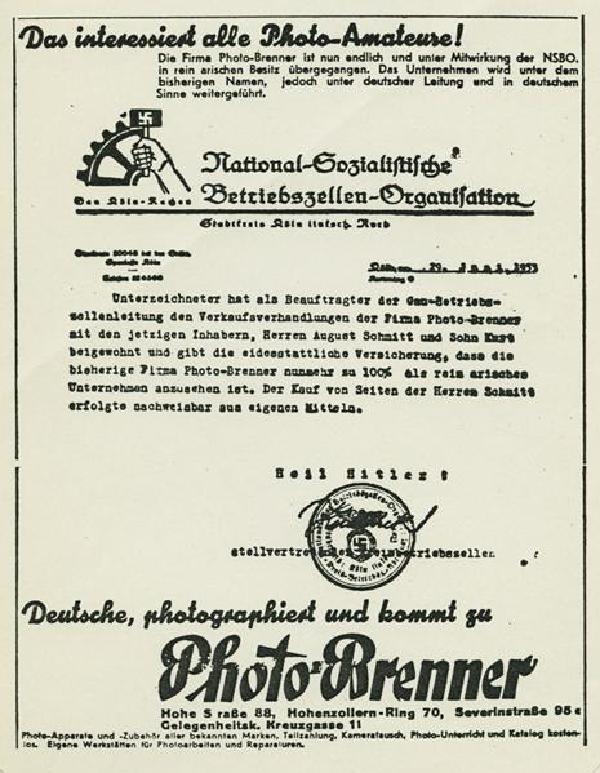

4. Die Arisierung des Sports in den rheinischen Turn- und Sportvereinen nach dem 30.1.1933

4.1 Initiativen der Turn- und Sportverbände

Am 7.4.1933 erließ die neue nationalsozialistische Regierung das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Dieses Gesetz war gegen die „politisch Unzuverlässigen, hauptsächlich Kommunisten und andere Gegner der Nationalsozialisten, und gegen Juden gerichtet“[24]. Nach § 3 des Gesetzes – dieser Paragraph wurde später als „Arierparagraph“ bezeichnet und diente zahlreichen Organisationen und Verbänden als Vorlage für ihre eigenen rassistischen Bestimmungen und Verordnungen – konnten „Beamte, die nicht arischer Abstammung sind“, in den Ruhestand versetzt werden. „Nichtarisch“ wurde durch die erste Verordnung zu diesem Gesetz am 11.4.1933 folgendermaßen definiert: „Als nicht arisch gilt, wer von nichtarischen, insbesondere jüdischen Eltern oder Großeltern abstammt. Es genügt, wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil nicht arisch ist.“[25] Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums mit seinem „Arierparagraphen“ war das erste von einer deutschen Regierung erlassene Gesetz zur Diskriminierung der Juden „seit der Vollendung der Emanzipation der deutschen Juden im Jahre 1871“[26].

Noch bevor dieses Gesetz von der NS-Regierung erlassen wurde, preschten deutsche Turn- und Sportvereine und ihre Verbänden mit ersten Initiativen vor, mit dem Ziel, ihre jüdischen Mitglieder auszuschließen beziehungsweise „auszuscheiden“, um den Jargon der Deutschen Turnerschaft (DT) aufzugreifen.

Die DT war der Vorreiter des Arisierungsprozesses im deutschen Sport. Mit rund 1,6 Millionen Mitgliedern war sie im Jahr 1933 nicht nur die mit Abstand größte Sportorganisation, sondern zugleich eine der größten und einflussreichsten nichtstaatlichen gesellschaftlichen Organisationen in Deutschland. Mit 12.879 Vereinen in 10.753 Städten und Gemeinden war die DT bis hinunter in kleinste Landgemeinden nahezu flächendeckend in allen Teilen des Reiches vertreten und aktiv[27]. Bereits Ende März 1933, also wenige Wochen nach der Machtübernahme, waren Forderungen nach der Einführung des Arierparagraphen aus den Reihen der Untergliederungen des Verbandes gekommen, denen der Hauptausschuss der DT auf seiner Sitzung am 7./8.4.1933 mit dem einstimmigen Beschluss, sich zum arischen Grundsatz zu bekennen, nachkam[28]. Wenige Tage später verkündete der neue Führer der DT, Edmund Neuendorff (1875-1961)[29], in seiner „Osterbotschaft“ die vollständige Arisierung seines Verbandes[30]. Diese „Botschaft“ wurde nicht nur in der DTZ abgedruckt, für die Pflichtbezug für alle 12.879 Vereine[31] der DT in Deutschland bestand, sondern ebenso in den Zeitungen der Turnkreise[32]. Da auch für diese regionalen Verbandszeitungen der Bezug verpflichtend war, wurden die Vereine über die Einführung des Arierparagraphen sowie weitere Vorgaben des Verbandes doppelt informiert. Dass dieser Beschluss des Führungsgremiums der DT und die detaillierten Vorgaben ihres neuen Führers nicht auf den verschiedenen Ebenen des Verbandes versandeten, dafür sorgten die Untergliederungen (Kreise und Gaue). Anfang Mai 1933 wies der Führer des Kreises Rheinland, Franz Pentrup , seine Gauführer an: „Die Gauführer sind verpflichtet, die Richtlinien der DT. bezüglich der Gleichschaltung unverzüglich durchzuführen. Die Gleichschaltung erstreckt sich: 1. auf die Einführung des Arierparagraphen und die Entfernung von Marxisten, 2. auf die Einführung des Wehrturnens, 3. auf die Durchführung des Führerprinzips auch nach unten hin.“[33]

In derselben Ausgabe wurde in einem Kommentar zur Einführung des Arierparagraphen die Politik der DT erläutert: „Die deutsche Turnerschaft hat mit ihrem Bekenntnis zum heutigen Deutschland und mit der Annahme des Arier-Paragraphen und der Neugestaltung ihres Betriebes im wehrturnerischen Sinn den Schritt des marschierenden Deutschlands aufgenommen. Die Juden und die entwicklungsfeindlichen Elemente sind in einer gewalttätigen Säuberungsaktion aus den Vereinen entfernt worden.“[34]

Die Wortwahl „auszuscheiden“ und „gewalttätige Säuberungsaktion“ ließ erahnen, welches Schicksal die Deutschen jüdischen Glaubens im nationalsozialistischen Deutschland noch erwartete.

Nach diesen klaren Vorgaben der Verbandsführungen bezüglich der Arisierung und der inhaltlichen Ausrichtung der turnerischen Arbeit war der Weg für die 790 Turnvereine im Rheinland[35] vorgezeichnet: Ausschluss der jüdischen Mitglieder, Einführung des Führerprinzips und des Wehrturnens.

Die DT war nicht der einzige deutsche Turn- und Sportverband, der sich freiwillig und im vorauseilenden Gehorsam den neuen Machtverhältnissen anpasste und die Vorstellungen der Nationalsozialisten von einer rassisch definierten Volksgemeinschaft in seinem Einflussbereich frühzeitig umsetzte. Ebenfalls im April 1933 fasste der Verband Deutscher Faustkämpfer seine Beschlüsse zur Arisierung seiner Organisation und legte in zehn Punkten detailliert fest, dass alle Juden, auch getaufte, Boxer, Manager, Ärzte, Rechtsanwälte, also alle, die in irgendeiner Weise in den Boxsport involviert waren, aus dem Verband ausgeschlossen werden sollten. Mit dem Deutschen Skiverband, dem Bund Deutscher Radfahrer, dem Deutschen Ruderverband und dem Deutschen Fußball-Bund folgten weitere Verbände und die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Im Gegensatz zu den anderen Verbänden beschloss der Deutsche Fußball-Bund keinen direkten, alle Vereine betreffenden Arierparagrafen, der den Ausschluss aller jüdischen Mitglieder im Verband festlegte, leitete jedoch am 19.4.1933 die Arisierung des Verbandes auf den Führungsebenen mit folgendem Beschluss ein: „Der Vorstand des DFB und der Vorstand der deutschen Sportbehörde halten Angehörige der jüdischen Rasse [...] in führenden Stellungen der Landesverbände und Vereine nicht für tragbar. Die Landesverbände und Vereine werden aufgefordert, die entsprechenden Maßnahmen, soweit diese nicht bereits getroffen wurden, zu veranlassen.“[36]

Jugendgruppe des Jüdischen-Turn-Vereins Köln 1902. (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln)

Diesen Beschluss machte der WSV durch den Abdruck in seiner Verbandszeitung allen seinen Vereinen bekannt. Wenige Wochen später bestimmte der neue Vorsitzende des WSV, Dr. Josef Klein (1890-1952): „Teilnehmer an Spielen um Meisterschaften des WSV werden in Zukunft nur Deutschstämmige sein können.“[37] Über diese Anordnung des neuen Führers des WSV, Dr. Klein, wurde auch im „Kicker“ berichtet: „Auch in der Arierfrage, das brachte Dr. Klein zum Ausdruck, würde der WSV radikal vorgehen, die neuen grünweißen Meister im Fußball, im Handball, in der Leichtathletik und im Frauensport werden und müssen Deutsche sein.“[38] Damit war eindeutig geregelt: Weder konnten jüdische Fußballer weiterhin Mitglied in den Vereinen des WSV sein und bei Meisterschaftsspielen mitspielen, noch konnten jüdische Vereine wie Makkabi Düsseldorf an den Meisterschaftsrunden teilnehmen. Die Maßnahmen des WSV hielt der „Kicker“ offensichtlich für so wichtig und zentral, dass er einen Monat später nochmals darüber berichtete: „Von den neuen Anordnungen heben wir folgende hervor, die den neuen und frischen Kurs klar zeigen: 1. Mitglieder des WSV können nur solche Vereine sein oder werden, die volksgemeinschaftliche Gesinnung pflegen, die die Jugend mit den Mitteln der Leibesübungen und der Sportkameradschaft zu staatsbejahenden Volksgenossen erziehen und ihrer Führung die Gewähr bieten, daß diese Grundsätze verwirklicht werden.“[39]

Der Ausschluss der jüdischen Mitglieder aus den bürgerlichen paritätischen Turn- und Sportvereinen, ihrer sportlichen Heimat, bedeutete den Verlust der bestehenden sozialen Kontakte und Freundschaften und war vor allem für die jüngeren Betroffenen ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben. Bis 1933 war die religiöse Orientierung in den deutschen Turn- und Sportvereinen in der Regel ohne Belang gewesen, nach dem 30.1.1933 wurde den jüdischen Mitgliedern ihre jüdische Herkunft wie ein Spiegel vorgehalten. Ihr früheres Selbstverständnis, zuerst Deutscher, dann Sportler und letztlich Jude zu sein, wurde ins Gegenteil verkehrt, wie ein jüdischer Sportler aus Essen den Wandel beschreibt: „Vorher waren wir ganz normale Deutsche, erst durch die Nazis wurden wir bewusste Juden“[40].

Zu den „Verlorenen Helden“, die 1933 aus ihren Vereinen ausgeschlossenen wurden, zählten unter anderem Max Salomon (1906-1942/1944), einer der erfolgreichsten Torjäger von Alemannia Aachen[41], Dr. Waldemar Spier (1889-1945), Mitglied der Fußballabteilung von Fortuna Düsseldorf, die Brüder Karl und Richard van Frank (Lebensdaten unbekannt) von TuS 04 Leverkusen, Fritz Grünewald (1897-1945) und Julius Hesse (1875-1944), Mäzen und Vorsitzender von Arminia Bielefeld, der Schalker Arthur Herz (1908-?), die Mönchengladbacher Kurt Liffmann (1881-1942), Robert Michaelis (1905-?) und Alfred Rosen (1890-1942)[42], die Kölner Fußballpioniere Otto (1885-1943?) und (Adolf) ‚Addey‘Levy (1883-1942)[43]. Der Prozess der Arisierung in der deutschen Turn- und Sportbewegung war Ende 1933 weitestgehend geregelt und abgeschlossen.

4.2 Vorgaben der Reichssportführung

Am 28.4.1933 wurde der SA-Obergruppenführer Hans von Tschammer und Osten (1887-1943) zum Reichssportkommissar ernannt. Diese Einsetzung eines staatlichen Sportbeauftragten kennzeichnet den Beginn einer eigenständigen nationalsozialistischen Sportpolitik. In der Frage der Mitgliedschaft jüdischer Sportlerinnen und Sportler in den bürgerlichen Turn- und Sportvereinen hatten die deutschen Sportverbände zu diesem Zeitpunkt durch die Einführung von Arierparagrafen bereits klare Entscheidungen getroffen, so dass von Tschammer in dieser Angelegenheit eine zurückhaltende Politik einschlagen konnte.

Vor dem Hintergrund der Boykottandrohungen der Olympischen Spiele 1936 in Berlin durch die USA wegen der antisemitischen Politik der Nationalsozialisten gestattete von Tschammer den Juden die Wiederaufnahme des Sports und die Organisation in eigenen Vereinen und Verbänden[44]. Die neuen Richtlinien sahen die Existenz von zwei jüdischen Sportverbänden vor – dem zionistischen Deutschen Makkabikreis und dem Sportbund Schild im RjF. Damit gab es für die jüdischen Sportlerinnen und Sportler eine rechtliche Grundlage, weiterhin im nationalsozialistischen Deutschland Sport zu treiben, allerdings nicht mehr in einem frei gewählten Verein, sondern ausschließlich in jüdischen Vereinen. Damit war eine erste Form der Ghettoisierung der deutschen Juden vorgegeben.

4.3 Kommunale Initiativen

Mit den Kommunalverwaltungen war neben den Turn- und Sportverbänden und der Reichssportführung als staatliche Instanz eine weitere Institution an der Arisierung des deutschen Sports beteiligt.

Ein bislang einmaliger Vorgang spielte sich in Krefeld ab, wo der Kinderarzt Dr. Emil Heinrich Diehl (1891-?) am 24.4.1933 von der Stadtverwaltung und der NSDAP als ehrenamtlicher Kommissar für Kulturfragen eingesetzt wurde. In dieser Funktion erließ er drei Tage später einen Kommissariatsbefehl an alle Vereine und Organisationen des Krefelder Kulturlebens, in dem er anordnete: „Sämtliche Vereine usw. haben in ihren Satzungen den Arierparagraphen aufzunehmen und dementsprechend alle nicht arischen Mitglieder sofort aus ihren Organisationen auszuschließen.“[45] Inwieweit die Vereine diesem „Kommissariatsbefehl“ nachgekommen sind und ihn umgesetzt haben, ist nicht bekannt. In Köln wurde das Amt für Leibesübungen sehr früh aktiv, indem es am 31.3.1933 im „Westdeutschen Beobachter“ einen Aufruf an die Turn- und Sportverbände sowie an alle Vereine veröffentlichte und dazu aufrief, „sämtliche jüdische[n] Mitglieder aus ihren Reihen zu entfernen.“ Darüber hinaus erließ das Amt ein „allgemein zu beachtendes Verbot für den Zutritt aller jüdischen und marxistischen Turner und Sportler zu städt. Sportplätzen und Turnhallen.“[46]

Der Reichssportführer hatte in seinen „Richtlinien für den Sportbetrieb von Juden [...]“ vom Juli 1934 den Juden die Benutzung öffentlicher und privater Übungs- und Kampfstätten zugestanden. Dieses Gebot wurde jedoch ab Ende des Jahres 1934 zunehmend von den Kommunen unterlaufen, womit die Sport- und Freizeitaktivitäten der jüdischen Bevölkerung immer weiter eingeschränkt wurden. So erfragte der Remscheider Oberbürgermeister im Oktober 1934 in seinem Schreiben an den Deutschen Gemeindetag die Praxis der Vergabe von Sportstätten an jüdische Sportvereine in anderen deutschen Städten. In Remscheid selbst hatte man sich trotz Kenntnis der „Richtlinien“ der Reichssportführung „in dieser Frage stark zurückgehalten und irgendwelche Räumlichkeiten jüdischen Vereinen nicht zur Verfügung gestellt.“ In seinem Antwortschreiben vom 25.10.1934 verwies der Präsident des Gemeindetages auf die Vorgaben von Tschammers und präzisierte, dass „eine völlige Verschließung der Übungsstätten für jüdische Vereine nicht in seinem Sinne liegt.“[47]

Eine aktive Rolle spielten die Kommunalverwaltungen auch bei der Verdrängung jüdischer Besucher aus öffentlichen Badeanstalten und Schwimmbädern. Nachdem die ersten Badeverbote im Frühjahr 1933 auf Anordnung des Chefs der Reichskanzlei, Martin Bormann (1900-1945), teilweise wieder zurückgenommen worden waren, setzte im Sommer 1935 eine zweite Welle ein[48]. So wurde im Juli 1935 am Eingang des Stadions in Mülheim a.d.Ruhr ein Schild angebracht mit der Aufschrift „Juden sind hier nicht erwünscht! Jude, ich rate Dir, bade im Jordan, aber nicht hier!“[49] Am 26.7.1935 veröffentlichte „Der Schild“ eine Aufstellung der „Verbotene[n] Badeanstalten“. Danach wurde Juden der Zugang zu Badeanstalten im Rheinland „auf Grund offizieller Verlautbarungen der letzten Wochen verwehrt“ in:

- Krefeld (die städtischen Badeanstalten),

- Düren (für die Juden und Jüdinnen wurde je eine frühe Morgenstunde wöchentlich in einem der Sommerbäder zum Baden festgesetzt),

- M.-Gladbach und Rheydt (städtische und Gemeinschaftsbäder).“[50]

Auch in weiteren Städten des Rheinlandes wurde den Juden der Zugang zu Sportstätten verwehrt: In Düsseldorf untersagte die Stadtverwaltung am 9.2.1936 den Juden, „um Schwierigkeiten vorzubeugen [...] ab sofort“ den Besuch der städtischen Schwimmbäder[51]. Im Vergleich zu anderen deutschen Städten erließ Köln erst im Februar 1937 ein Nutzungsverbot der städtischen Hallen- und Strandbäder für Juden[52], räumte den jüdischen Vereinen jedoch separate Zeiten „an bestimmten Tagen und Stunden“ in zwei Hallenschwimmbädern ein[53].

Das Verbot der Nutzung öffentlicher Badeanstalten traf vor allem die Schwimmabteilungen der jüdischen Sportvereine. Ein „geregelte[s] Training war unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich.“[54] Auch private Institutionen wie der Düsseldorfer Schwimmclub 1898 beteiligten sich an den antisemitischen Aktionen. Nachdem Mitglieder festgestellt hatten, dass jüdische Athleten in ihrem Bad geschwommen hatten, ließen sie das Wasser des Schwimmbeckens komplett austauschen[55].

Das angeblich so „anmaßende Auftreten der Juden“ war Inhalt eines Artikels in der „Rheinischen Landeszeitung – Volksparole“. Danach hätten sich „nichtarische Eissportler der Eisbahn bemächtigt“, indem sich „diese jüdischen Schlittschuhläufer [...] mit echt jüdischer Manier freie Bahn schaffen, wobei sie die Ellenbogen tüchtig zu gebrauchen wissen.“ Die Freilicht-Kunsteisbahn e.V., „an dem auch die Stadtverwaltung maßgeblich beteiligt ist“, wurde aufgefordert, „diesen Dingen verschärfte Aufmerksamkeit zuzuwenden“ und „für die jüdischen Eisläufer besondere Sportstunden anzusetzen“[56]. Ob die Düsseldorfer Stadtverwaltung dieser Aufforderung der amtlichen Zeitung der NSDAP folgte und entsprechende Maßnahmen ergriff, ist nicht überliefert. Auch aus anderen Regionen des Deutschen Reiches sind entsprechende Initiativen der örtlichen Presse bekannt, die Kommunen zum Eingreifen gegen jüdische Sportler zu bewegen[57].

Verfolgten Vertreter der Reichsregierung wie der Reichssportführer von Tschammer und Osten mit Rücksicht auf die bevorstehenden Olympischen Spiele bis 1936 zumindest nach außen eine zurückhaltende Politik gegenüber den jüdischen Sportlerinnen und Sportlern, hatten die Kommunen eigene Interessen: die Verdrängung der sportlichen Juden, die das nationalsozialistische Klischee vom jüdischen Schwächling konterkarierten, aus dem öffentlichen Stadtbild.

5. Die Selbstorganisation des jüdischen Sports im Rheinland

Nach dem Ausschluss der jüdischen Sportlerinnen und Sportler aus den paritätischen deutschen Turn- und Sportvereinen blieb ihnen nur die Alternative, ihre sportlichen Aktivitäten zu beenden, oder sich in eigenständigen jüdischen Vereinen zu organisieren. In Anbetracht der rechtlich ungeklärten Voraussetzungen über die Zukunft der jüdischen Sportvereine in den ersten Wochen und Monaten im nationalsozialistischen Deutschland war die Selbstorganisation mit vielen Fragezeichen versehen. Vor diesem Hintergrund forderte die Leitung des Deutschen Makkabikreises Anfang Mai 1933 zunächst ihre bestehenden Vereine auf, „allen jüdischen Turnern und Sportlern, die heimatlos geworden sind, unsere Reihen zu öffnen.“[58] Dieser Aufruf konnte die Probleme der „heimatlos gewordenen“ jüdischen Athletinnen und Athleten allenfalls mildern, jedoch nicht lösen. Die wenigen bestehenden Vereine des RjF und des Deutschen Makkabikreises waren nicht in der Lage, alle Ausgeschlossenen aufzunehmen. Darüber hinaus war das Netz der jüdischen Vereine sehr grobmaschig. In vielen Städten, kleineren Gemeinden und vor allem in ländlichen Regionen existierten keine eigenständigen jüdischen Sportorganisationen.

Zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen Machtübernahme gab es im Rheinland zehn jüdische Sportvereine in Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Jülich und Köln, die sich schon im Vintus organisiert hatten, sowie die Sportgruppe Bonn des RjF und die drei Makkabivereine Bar Kochba Duisburg, Bar Kochba Köln und Bar Kochba Remscheid.

5.1 Die Entwicklung in den ersten Monaten nach der nationalsozialistischen Machtübernahme

Noch bevor der Reichssportführer von Tschammer und Osten im November 1933 die Gründung jüdischer Sportgruppen und ihren Zusammenschluss in Verbänden ausdrücklich genehmigte hatte, setzte eine erste Welle von Neugründungen im Rheinland ein. Die neun neuen Sportgruppen des RjF in Aachen, Emmerich, Euskirchen, Andernach, Bad Kreuznach, Kastellaun, Koblenz, Neuwied und Mönchengladbach sowie die drei Makkabivereine in Grevenbroich, Hochneukirch-Jüchen (heute Stadt Jüchen) und Köln sind sicherlich ein Indiz für den fortgeschrittenen Ausschluss jüdischer Aktiver aus ihren ‚alten‘ paritätischen Vereinen.

Zwei Spielerinnen der Damen-Handballmannschaft Bonn, ca. 1937. (Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum Bonn e.V.)

Die neugegründeten Vereine standen vor großen Herausforderungen. Es fehlten Verantwortliche, die das Know-how hatten, einen Verein zu führen, qualifizierte Übungsleiter und Trainer zur Betreuung der Athletinnen und Athleten. Nicht jeder neue Verein hatte das Glück, das sich ihm Personen anschlossen, die bereits über Organisationserfahrungen in ihren „alten“ paritätischen Sportvereinen verfügten. Neben diesen personellen Herausforderungen musste eine weitere zentrale Frage gelöst werden: Welche Sportstätten standen zur Verfügung? Da eigene Sportstätten die große Ausnahme bildeten, waren die Vereine darauf angewiesen, kommunale Einrichtungen nutzen zu können. Die Alternative waren private behelfsmäßige Einrichtungen wie Fabrikhallen, Säle, die die Vereine sich für ihre sportlichen Vorhaben in Eigenarbeit einrichteten.

Im Gegensatz zu anderen Regionen im Deutschen Reich konnten die neuen und alten jüdischen Sportvereine auf Erfahrungen aus der Zeit der Mitarbeit im Vintus mit der Organisation von Rundenspielen, Wettkämpfen und Meisterschaften zurückgreifen.

Die unterschiedlichen politischen und religiösen Strömungen im deutschen Judentum hatten auch im jüdischen Sport zu zwei miteinander konkurrierenden, zeitweilig sich gegenseitig bekämpfenden Organisationen geführt. So stand auf der einen Seite der zionistische Deutsche Makkabikreis, der die Gründung eines eigenen jüdischen Staates in Palästina vehement unterstützte und auf der anderen Seite der Sportbund Schild des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten - eine Organisation, die auch noch nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten an eine erfolgreiche Integration der deutschen Juden in die christliche Mehrheitsbevölkerung und damit an einer Zukunft in Deutschland festhielt[59].

Wer erwartet hatte, dass sich die beiden rivalisierenden jüdischen Sportverbände – Deutscher Makkabikreis und Sportbund des RjF – in Anbetracht der politischen Entwicklungen im nationalsozialistischen Deutschland auf eine „neutrale“ Position und damit auf ein Miteinander verständigen konnten, sah sich schnell mit der innerjüdischen Realität konfrontiert. Der Deutsche Makkabikreis und der Sportbund des RjF forcierten ihre Bemühungen, sich jeweils als der „wahre“ Vertreter jüdischer Interessen zu positionieren und eigene Organisationsstrukturen zu etablieren. Das führte dazu, dass sowohl der Deutsche Makkabikreis wie auch der Sportbund Schild in Westdeutschland (Westfalen und Rheinland) sehr schnell damit begannen, jeweils eigene unabhängige Strukturen aufzubauen und eigene Landesverbände mit den entsprechenden Untergliederungen zu begründen.

5.2 Die Hochzeit des jüdischen Sports im Rheinland

Die Welle der Neugründungen setzte sich auch im Jahr 1934 fort. Mit Hakoah Aachen, Hakoah Bonn, Makkabi Hamborn, Hakoah Jülich, Makkabi Moers, Hakoah Remscheid und Makkabi Elberfeld gründeten sich sieben Vereine, die sich dem Deutschen Makkabikreis anschlossen. Mit zehn neuen Schildvereinen in Duisburg, Düsseldorf, Linnich, Oberhausen, Remscheid, Mayen, Trier, Wittlich, Hunrück und Wesel erfuhr auch der Sportbund im RjF eine erhebliche Stärkung seiner Mitgliederzahlen. Der Schwerpunkt des jüdischen Sports im Rheinland lag eindeutig in den Städten Köln, Düsseldorf, Essen, Mönchengladbach, Krefeld, Wuppertal und Remscheid sowie im westlichen Ruhrgebiet (Oberhausen, Duisburg, Hamborn). Aber auch in zahlenmäßig kleineren Städten wie Jülich, Emmerich, Euskirchen, Moers, Linnich, Trier und Wittlich hatten sich jüdische Vereine gebildet. Auffällig ist, dass sich vor allem in den größeren Städten jeweils zwei jüdische Vereine der beiden miteinander konkurrierenden Sportverbände gegründet hatten[60].

Bereits im Herbst 1933 führte der Gau Mittelrhein, dem unter anderem die Vereine Bonn, Düren, Jülich, Köln und Euskirchen angehörten, eine erste Tagung durch[61], dem Tagungen in den anderen Gauen des Sportbundes im RjF folgten. Tagesordnungspunkte waren jeweils die Wahlen des Sportleiters und der Obleute für die verschiedenen Sportarten, die Einteilung der ballspielenden Mannschaften für die Rundenspiele in die verschiedenen Ligen sowie die Terminierung der ersten Verbandsmeisterschaften in der Leichtathletik, im Tischtennis und im Boxen.

Die siegreichen Bonner Handballdamen, ca. 1937. (Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum Bonn e.V.)

Mit Beginn des Jahres 1934 starteten die Fußballer in den Gruppen Bezirk Ruhr-Westfalen und Mittelrhein in ihre erste Rundenspielsaison. Die Zuteilung der Mannschaften zu den beiden Gruppen war unter dem Aspekt „kurze Wege“ erfolgt. Trotz der zahlreichen Neugründungen hatten die Mannschaften immer noch längere Wege zu den Spielen zurückzulegen. Als Transportmittel dienten in erster Linie Lastwagen, was sicherlich nicht eine bequeme Anreise gewährleistete. Die Einteilung hatte zur Folge, dass in den beiden Ligen unterschiedlich viele Mannschaften antraten. Die rheinischen Vereine M.-Gladbach, Köln, Bonn und Düren spielten mit ihren ersten und zweiten Mannschaften in der Liga Mittelrhein. Erster Westdeutscher Meister des Sportbundes wurde die Sportgruppe Bochum, die als Sieger der Liga Ruhr-Westfalen mit 6:2 das Endspiel gegen den Sieger der Liga Mittelrhein, Sportgruppe Bonn, gewann.

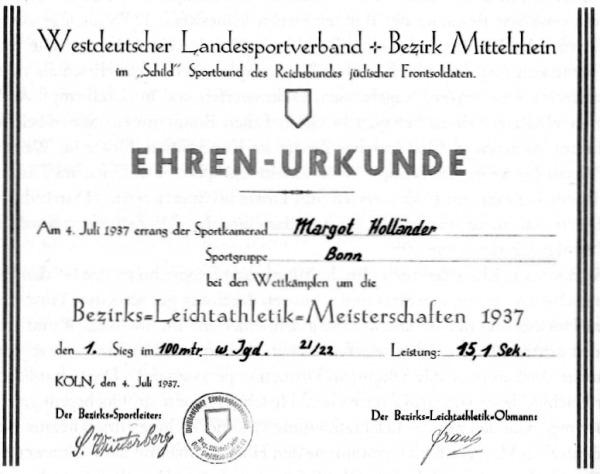

Die Leichtathleten eröffneten ihre Saison am 27.5.1934 mit den Bezirksmeisterschaften. Höhepunkt waren die Landesmeisterschaften am 2.9.1934 in Köln. Und auch die Boxer führten ihre ersten Landesmeisterschaften, denen verschiedene Qualifikationskämpfe vorausgegangen waren, am 15.7.1934 in Köln durch. Zu den weniger populären Sportarten in den Vereinen des Sportbundes zählten Handball, Hockey und zunächst noch Tischtennis.

Auf ihrer Arbeitstagung am 14.10.1934 in Köln zog der Landessportverband – so jetzt die offizielle Bezeichnung – eine beeindruckende Bilanz seiner Aktivitäten. Vorsitzender des Westdeutschen Landesverbandes war Albert Süskind, Landessportleiter Erich Bendix.

Der Verband war jetzt in vier Bezirke eingeteilt:

- Bezirk Mittelrhein - Sportleiter: Siegfried Winterberg/Bonn;

- Bezirk Niederrhein - Sportleiter: Dr. Wilhelm Kaufmann II/Duisburg;

- Bezirk Ruhr - Sportleiter: Dr. Paul Eichengrün/Gelsenkirchen;

- Bezirk Westfalen - Sportleiter: Fritz Windmüller/Münster.

In den Vereinen des Landesverbandes waren insgesamt 3.004 Sportlerinnen und Sportler aktiv. Neben verschiedenen anderen Meisterschaften, Werbeveranstaltungen und Tagungen hatte der Verband unter anderem 150 Fußball-Meisterschafts- beziehungsweise Gesellschaftsspiele und 38 Handball-Meisterschafts- beziehungsweise Gesellschaftsspiele organisiert.[62] In wenigen Monaten hatte sich in Westdeutschland ein regionaler jüdischer Sportverband gebildet und etabliert, der sich in seinen Grundstrukturen, seinem sportlichen Angebot und seinem Regelwerk an den paritätischen deutschen Sportverbänden orientierte. Unter dem Zwang der politischen Verhältnisse im nationalsozialistischen Deutschland entwickelte sich somit unfreiwillig eine Parallelorganisation innerhalb des deutschen Sports.

Der westdeutsche Makkabiverband rief seine Vereinsvertreter im Januar 1934 zu einer ersten Tagung zusammen, um das sportliche Programm festzulegen. Wenige Wochen später starteten die Rundenspiele im Fußball, an denen sich mit den ersten und zweiten Mannschaften von Jtus Duisburg, Makkabi Düsseldorf und Hakoah Köln sowie Hakoah Essen, Makkabi Moers und aus Westfalen Hakoah Dortmund zehn Teams beteiligten. Erster westdeutscher Makkabimeister wurde die erste Mannschaft des Jtus Duisburg. Höhepunkt der Leichtathletiksaison waren die 1. Westdeutschen Makkabimeisterschaften am 27.7.1934 in Köln. Wie in den Vereinen des Sportbundes war auch in den Makkabivereinen das Boxen sehr populär. Ihre erste Landesmeisterschaft trugen die Boxer am 24.6.1934 ebenfalls in Köln aus. Die Bilanz des Jahres 1934 fiel auch im westdeutschen Makkabibezirk positiv aus, in dessen insgesamt 23 Makkabivereinen (Westfalen und Rheinland) circa 4.000 Sportlerinnen und Sportler aktiv waren. Detailliertere Angaben über die Organisationsstrukturen und eine namentliche Nennung der Verantwortlichen im westdeutschen Makkabiverband sind nicht überliefert.

Im Vergleich zu den Sportvereinen in den Städten und Ballungsräumen hatten die Vereine in den ländlichen Regionen mit personellen Problemen zu kämpfen. Um eine Fußball- oder Handballmannschaft aufzustellen, wurden elf Spieler benötigt, um regelmäßig an Rundenspielen teilnehmen zu können. Dann fehlten immer noch die Ersatzspieler. Aus diesem Grunde beschränkten sich diese Vereine auf weniger personalintensive Sportarten wie Tischtennis, die auch in kleineren Gruppen und Räumlichkeiten ausgeübt werden konnten.[63]

Im Jahr 1935 gründete sich mit Makkabi Viersen ein weiterer Makkabiverein und mit Schild Goch und dem JSV Wuppertal zwei Vereine, die sich dem Sportbund im RjF anschlossen. Damit war die Gründungswelle jüdischer Sportvereine im Rheinland nach dem Ausschluss der jüdischen Mitglieder aus den sogenannten Paritätischen Turn- und Sportvereinen des Landes weitgehend abgeschlossen. Über 7.000 jüdische Sportlerinnen und Sportler hatten in den alten und neugegründeten jüdischen Vereinen eine neue sportliche Heimat gefunden.

Die dominierenden Sportarten blieben in allen jüdischen Vereinen weiterhin Fußball, Leichtathletik und Boxen. Insbesondere im Fußball hatten sich in den Vereinen weitere Mannschaften bei den Herren, Jugendlichen und Schülern gebildet, so dass in beiden jüdischen Sportverbänden neue Ligen eingerichtet werden mussten.

In der Saison 1934/1935 traten im Sportbund die ersten Mannschaften aus Bonn, M.-Gladbach, Krefeld, Kleve, Köln, Düren und Oberhausen in der A-Klasse der Gruppe Rheinbezirk-Nord an. In der B-Klasse des Bezirks die zweiten Mannschaften der Sportgruppen aus Bonn, Düren, Krefeld, Köln und M.-Gladbach sowie die Teams aus Duisburg und Euskirchen. Darüber hinaus wurde noch eine Liga für die Schülermannschaften aus Bonn, Düren, Duisburg, M.-Gladbach und Köln ins Leben gerufen. Insgesamt waren 18 Mannschaften in den Rundenspielen aktiv. Die Saison verlief in der Regel von September/Oktober bis Juni/Juli des folgenden Jahres. Zusätzlich zu den Rundenspielen verabredeten die Vereine noch zahlreiche Gesellschaftsspiele (Freundschaftsspiele).

Nach einer im Januar 1935 veröffentlichten Aufstellung über die großen Vereine im Sportbund war der JTV 02 Köln mit 775 Mitgliedern reichsweit der drittgrößte Verein, M.-Gladbach lag mit 310 Mitgliedern auf dem elften Rang.

Die positive Entwicklung in den Vereinen des Sportbundes setzte sich zunächst auch in den folgenden Monaten fort. Mit dem Zusammenschluss einiger Vereine zu Spielgemeinschaften deuteten sich jedoch die ersten Auswirkungen der zunehmenden Flucht der deutschen Juden vor den Diskriminierungen und der Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland auch in den Sportvereinen an. Zusätzlich zu den personellen Verlusten führte der Mangel an Sportplätzen zu weiteren Einschränkungen insbesondere bei den Sportarten, die im Freien betrieben wurden. Das alles waren erste Anzeichen dafür, dass der jüdische Sport seine Hochzeit bereits wieder überschritten hatte. Reichsweit waren zu Beginn des Jahres 1936 im Sportbund des RjF in 216 Sportgruppen circa 21.000 Sportlerinnen und Sportler organisiert.Die positive Entwicklung in den Vereinen des Sportbundes setzte sich zunächst auch in den folgenden Monaten fort. Mit dem Zusammenschluss einiger Vereine zu Spielgemeinschaften deuteten sich jedoch die ersten Auswirkungen der zunehmenden Flucht der deutschen Juden vor den Diskriminierungen und der Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland auch in den Sportvereinen an. Zusätzlich zu den personellen Verlusten führte der Mangel an Sportplätzen zu weiteren Einschränkungen insbesondere bei den Sportarten, die im Freien betrieben wurden. Das alles waren erste Anzeichen dafür, dass der jüdische Sport seine Hochzeit bereits wieder überschritten hatte. Reichsweit waren zu Beginn des Jahres 1936 im Sportbund des RjF in 216 Sportgruppen circa 21.000 Sportlerinnen und Sportler organisiert.

Auch im westdeutschen Makkabibezirk wurden neue Ligen für die Fußballrundenspiele eingerichtet. Zu den bereits bestehenden Mannschaften des Itus Duisburg, Makkabi Düsseldorf, Hakoah Essen, Hakoah Köln und Hakoah Dortmund hatten sich Makkabi M.-Gladbach und Hakoah Wuppertal für die Meisterschaftsspiele angemeldet, so dass die Liga der ersten Herrenmannschaften mit sieben Teams begann. Von den zweiten und den Schülermannschaften, die jeweils in eigenen Ligen spielten, liegen keine detaillierten Übersichten vor. Insgesamt blieb die Zahl der Fußballmannschaften im Vergleich zum Landessportverband Schild-Westfalen jedoch überschaubar. Den Meistertitel des westdeutschen Makkabibezirks errang Makkabi M.-Gladbach.

Die Berichterstattung über die sportliche Arbeit im Verband und in den Vereinen Westdeutschlands wurde in den ersten Monaten 1935 durch die Vorschauen und Berichte über die II. Makkabiah dominiert, die im April in Tel Aviv stattfand und an der der auch einige Athletinnen und Athleten aus rheinischen Vereinen teilnahmen.[64]

Die zunehmende Verfolgung und Diskriminierung der deutschen Juden im nationalsozialistischen Deutschland war auch für den westdeutschen Makkabiverband Anlass, den „Turn- und Sportbetrieb für die Jugend“ sowie die „Pflege der zionistisch-weltanschaulichen Arbeit“ zu intensivieren. Zudem wurden von allen Aktiven als Ausweis ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit die Prüfungen für das Makkabi-Leistungsabzeichen verlangt. Das Ziel des Makkabi, seine Mitglieder auf die Emigration nach Palästina und auf die dortigen Lebensverhältnisse vorzubereiten, wurde immer intensiver verfolgt.

Nachdem sich bereits im Jahr 1935 die Makkabivereine in Bonn und Moers aufgelöst hatten, kam es im folgenden Jahr zu einer größeren Anzahl von Vereinsauflösungen. Mit Hakoah Oberhausen, Hakoah Remscheid, Makkabi Elberfeld stellten in den Folgemonaten weitere drei Vereine im Rheinland ihre Tätigkeit ein. Trotz dieser ersten deutlichen Anzeichen für den Rückgang des Sports in den Makkabivereinen organisierte die Bezirksleitung weiterhin die schon fast traditionellen Meisterschaften in Leichtathletik, Boxen und Tischtennis.

5.3 Niedergang und Ende des jüdischen Sports im Rheinland

Nachdem die letzten Akkorde der Olympiafanfare bei der Olympischen Abschlussfeier in Berlin verklungen waren, hatten die Olympischen Spiele ihren Zweck erfüllt: außenpolitische Rücksichtnahmen waren ab sofort nicht mehr erforderlich. Die Flakscheinwerfer, die über dem Olympiastadion einen eindrucksvollen Lichtdom in den Berliner Himmel geworfen hatten, sollten bald eine andere Funktion übernehmen. Dass hässliche Gesicht der nationalsozialistischen Rassenpolitik konnte jetzt offen zu Tage treten. Das Ende der Olympischen Spiele bedeutete auch für den jüdischen Sport eine „neue Entwicklungsphase, die durch eine noch umfassendere und radikalere Verfolgung gekennzeichnet ist.“[65]

Im August 1936 war dem Reichsbund jüdischer Frontsoldaten verboten worden, das Kürzel RjF weiterhin zu verwenden, da es nach Auffassung der Nationalsozialisten mit dem Kürzel für die NS-Reichsjugendführung verwechselt werden konnte. Der „Sportbund des RjF“ musste sich daraufhin in „Schild-Sportbund des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten“ umbenennen.[66]

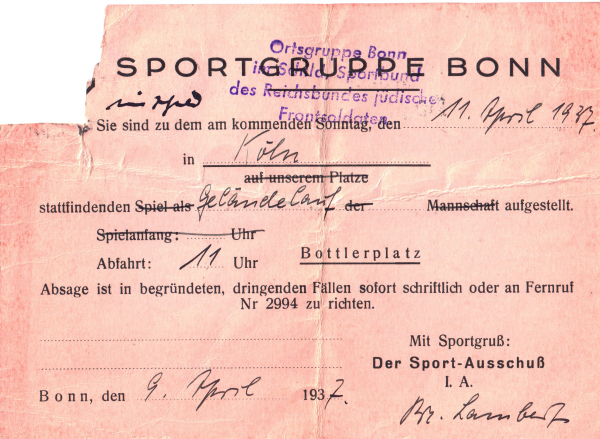

Nach den ersten Vereinsauflösungen im Vorjahr stellten im Verlauf des Jahres 1937 im gesamten westdeutschen Bereich weitere elf Schildvereine ihre Tätigkeit ein. Es waren vor allem kleinere Vereine, die aufgrund personeller Probleme keine Zukunft für die Weiterführung ihres Engagements sahen. Aus dem Rheinland betraf es die Sportgruppe in Emmerich.

Meldung zum Geländelauf, 1937. (Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum Bonn e.V.)

Auch im westdeutschen Makkabibezirk mussten immer mehr Vereine ihre Aktivitäten einstellen. Zu Beginn den Jahres 1937 waren es noch rund elf Vereine, darunter die Vereine aus Essen, Köln, Düsseldorf, Krefeld, Jülich, Viersen, Duisburg, Wuppertal und M.-Gladbach. Trotz des zahlenmäßigen Rückgangs der Vereine in beiden Verbänden hielten die Verantwortlichen des westdeutschen Landesverbands des Sportbundes Schild und des Makkabibezirk daran fest, weiterhin Rundenspiele und Meisterschaften getrennt auszutragen. Beide Verbände bemühten sich, ihr Wettkampfprogramm weiterhin durchzuführen und insbesondere für die Jugendlichen in den Vereinen durch zusätzliche Wettkämpfe noch attraktiver zu gestalten. Als zusätzliche Sportart nahmen beide Verbände Schach in ihr Sportangebot auf und konnten auf diese Weise zahlreiche neue Mitglieder gewinnen. Eine immer stärkere Rolle nahm das Tischtennisspiel in den Vereinen ein. Das bisherige „Stiefkind“ war „mündig geworden“ und sollte nach der Einschätzung der Verantwortlichen „bei der besonderen Situation des jüdischen Sports in Deutschland vielleicht kurz oder lang eines der wichtigsten Familienmitglieder werden“.[67]

Im Herbst 1937 kam es zu einer ersten gemeinsamen Veranstaltung der beiden rivalisierenden Sportbände und fand ein überregionales Echo. Dieser erste „Verbandskampf im Boxen der westdeutschen Landesverbände Schild-Makkabi“ am 18.9.1937 in Köln wurde als beispielgebend für die „sportkameradschaftliche Zusammenarbeit der Verbände“ bezeichnet und „im Interesse der gedeihlichen Weiterentwicklung des jüdischen Sportlebens in Deutschland“ der Wunsch ausgesprochen, „daß dieses gelungene Experiment der westdeutschen Gruppen recht bald recht viele Nachfolger haben möge“.[68] Es blieb jedoch bei diesem ersten Versuch.

Im Oktober 1938 blickte die Landessportführung des Sportbundes zuversichtlich in die Zukunft. Im August war die neue Fußballsaison mit der Begegnung Schild Bochum gegen Tuspa Krefeld eröffnet worden. Der Makkabibezirk West war zu Beginn des Jahres 1938 nur noch in den größeren Städten Düsseldorf, Essen, M.-Gladbach und Köln vertreten. Von diesen Vereinen mussten Makkabi M.-Gladbach (24.7.1938), Hakoah Wuppertal (September 1938) und Hakoah Köln (Oktober 1938) noch vor der Reichspogromnacht ihre Aktivitäten einstellten. Die Ereignisse des 9. November 1938 bedeuteten dann auch für Makkabi Düsseldorf, Hakaoh Essen und JBC Makkabi Köln das Ende. Am 3.9.1938 hatte der JBC Makkabi Köln vor über 450 Zuschauern noch die „auswandernden Makkabi-Meister Schindler, Barterer, Kummer und Reiff II“ mit einem Boxabend verabschiedet.[69] Und auch im Landesverband des Sportbundes bedeutetem die Ereignisse der Reichspogromnacht das Ende der sportlichen Aktivitäten.

6. Fazit und Ausblick

Die Geschichte des jüdischen Sports in den 1920er und 1930er Jahren im Rheinland zeigt im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland – mit Ausnahme von Westfalen – eine Besonderheit: Die Gründung eines jüdischen Sportverbandes, der eigene Rundenspiele im Fußball und Meisterschaften in der Leichtathletik und im Boxen organisierte, da der Westdeutsche Spielverband eine Aufnahme der jüdischen Vereine verweigert hatte. Antisemitische Ressentiments gegen jüdische Sportlerinnen und Sportler waren bereits vor dem 30.1.1933 im Rheinland offenkundig und wirksam.

Die vorliegenden Erkenntnisse sind ein wichtiger Beitrag und Grundlage für die weitere Erforschung der jüdischen Alltags- und Sozialgeschichte und zeigen, dass Sport ein zentraler Bestandteil der jüdischen Kultur war. Insbesondere in Zeiten der Diskriminierung und Verfolgung in den 1930er Jahren wurden die jüdischen Sportvereine zu einer zentralen Instanz in den jüdischen Gemeinden mit einem Organisationsgrad von bis zu 20 Prozent der Gemeindemitglieder. Vor allem für die jüdischen Jugendlichen entfaltete ihr Sportverein eine enorme soziale Bindung − Sport wurde zu einem wichtigen Instrument zur Stärkung der Selbstbestätigung und des Selbstwertgefühls.

Der Ausschluss der jüdischen Mitglieder aus den paritätischen deutschen Sportvereinen und ihren Verbänden war eine entscheidende Wegmarke für die Entwicklung des jüdischen Sports. In den folgenden Monaten nach dem 30.1.1933 gründeten sich auch im Rheinland zahlreiche jüdische Sportvereine, wie der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist. Mit Ausnahme der Vereine, die sich in den 1920er Jahren gebildet und dem Vintus angeschlossen hatten, erfolgten die Zusammenschlüsse überwiegend nach der nationalsozialistischen Machtübernahme.

Vor allem in den größeren Städten organisierten sich zahlreiche zionistische Makkabi-Vereine, wobei in den Großstädten in der Regel zwei jüdische Sportvereine existierten, die ihr Klientel jeweils aus den unterschiedlichen politisch-ideologischen Richtungen rekrutierten.

Die Entwicklung des Sports in den jüdischen Gemeinden von 1933 bis 1938 zeigt, dass die soziale und gesellschaftliche Funktion des Sports mit der Verschärfung der antisemitischen Diskriminierung und Verfolgung der deutschen Juden stetig zugenommen hat. Neben der Synagoge als Zentrum des religiösen Lebens wurde der Sportplatz, die Turnhalle, der Tischtennisraum zu einem zweiten Zentrum in den jüdischen Gemeinden.

Literatur

Boeti, Pascal, „Muskeljudentum“. Der Turn- und Sportvereine „Hakoah Essen“. Ein jüdischer Sportverein, in: Barbian, Jan-Pieter/Brocke, Michael/Heid, Ludger (Hg.), Juden im Ruhrgebiet. Vom Zeitalter der Aufklärung bis in die Gegenwart. Essen 1999, S. 601-617.

Borut, Jacob, Juden im deutschen Sport während der Weimarer Republik, in: Brenner, Michael/Reuveni, Gideon (Hg.), Emanzipation durch Muskelkraft. Juden und Sport in Europa, Göttingen 2006, S. 81-97.

Erckens, Günter, Juden in Mönchengladbach. Jüdisches Leben in den früheren Gemeinden M. Gladbach, Rheydt, Odenkirchen, Giesenkirchen-Schelsen, Rheindahlen, Wickrath und Wanlo, Mönchengladbach 1988, Band 1, S. 559-574.

Friedländer, Saul, Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Verfolgung 1933-1939, München 2000.

Hangebruch, Dieter, Emigriert - Deportiert. Das Schicksal der Juden in Krefeld zwischen 1933 und 1945, in: Krefelder Studien 2 (1980), S. 137-412.

Kratz, Peter, Vom nationalsozialistischen Turnführer zum evangelischen Pfarrer. Der ungebrochene Weg des Edmund Neuendorff, in: Deutsches Pfarrerblatt. Die Zeitschrift evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer 113 (2013) 1, S. 14-18 sowie in: SportZeiten. Sport in Geschichte, Kultur und Gesellschaft 13 (2013) 2, S. 97-109.

Kulka, Otto/Jäckel, Eberhard (Hg.), Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten 1933-1945, Düsseldorf 2004.

Langen, Gaby, Die kommunale Sportpolitik im „Dritten Reich“ am Beispiel Kölns, in: Geschichte in Köln 52 (2005), S. 281-295.

Mallwitz, Arthur (Hg.), Reichsadressbuch der Behörden, Verbände und Vereine für Leibesübungen, Hamburg 1930.

Meyer, Martin, Vom J.T.V. 02 zum TuS Makkabi. 100 Jahre Jüdischer Sport in Köln, Köln 2002.

Peiffer, Lorenz, Jüdische Fußballvereine in der Pfalz und im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz in den 1920er und 1930er Jahren, in: Sportbund Pfalz e.V., Verein Pfälzischer Sportgeschichte e.V. in Kooperation mit dem Historischen Verein der Pfalz e.V. (Hg.), … schneller, höher, stärker, weiter? Sport in der Pfalz seit dem 19. Jahrhundert, Kaiserslautern 2015, S. 87-106.

Peiffer, Lorenz/Heinrich, Arthur, Juden im Sport in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Ein historisches Handbuch für Nordrhein-Westfalen. Göttingen 2019.

Peiffer, Lorenz/Wahlig, Henry, Juden im Sport während des Nationalsozialismus. Ein historisches Handbuch für Niedersachsen und Bremen, Göttingen 2012.

Peiffer, Lorenz/Wahlig, Henry, Jüdische Fußballvereine im nationalsozialistischen Deutschland. Eine Spurensuche, Göttingen 2015.

Peiffer, Lorenz/Wahlig, Henry, „Unser Verein ist judenfrei!“ Ausgrenzung im deutschen Sport. Eine Quellensammlung, Berlin/Boston 2017.

Peiffer, Lorenz/Wahlig, Henry, Verlorene Helden. Von Gottfried Fuchs bis Walther Bensemann - Die Vertreibung der Juden aus dem deutschen Fußball nach 1933. Beilage zu 11 Freunde. Magazin für Fußballkultur 148/März 2014.

Peiffer, Lorenz/Wahlig, Henry, Zweimal rettete der Sport sein Leben. Franz Orgler zum 100. Geburtstag – eine biografische Skizze, in: SportZeiten. Sport in Geschichte, Kultur und Gesellschaft 14 (1914) 3, S. 7-28.

Rohrkamp, René/Deloie, Ingo, „Und Salomon spielt längst nicht mehr“. Alemannia Aachen im Dritten Reich, Göttingen 2018.

Schäfer, Ralf, Antisemitismus und Sport vor 1933, in: Förderverein Blindes Vertrauen e.V. (Hg.), Verdrängt, verfolgt, vergessen. Berliner Juden im Sport vor und nach 1933, Berlin 2016, S. 16-72.

Schäfer, Ralf, Neuendorff, Edmund, in: Benz, Wolfgang (Hg.), Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 2/2, Berlin 2009, S. 580-581.

Unschuld, Dirk/Hardt, Thomas/Latz, Frederic, Ausschluss und Gleichschaltung - Sport und Fußball im Nationalsozialismus, in: Unschuld, Dirk/Hardt, Thomas/Latz, Frederic, Im Zeichen des Geissbocks. Die Geschichte des 1. FC Köln, Göttingen 2014, S. 58-59.

Wahlig, Henry, Die Beteiligung jüdischer Sportler aus Deutschland an der II. Makkabiah 1935 in Tel Aviv, in: Peiffer, Lorenz/Zimmermann, Moshe (Hg.), Sport als Element des Kulturtransfers. Jüdische Sportler zwischen NS-Deutschland und Palästina, Göttingen 2013, S. 73-98.

Wahlig, Henry, Sport im Abseits. Die Geschichte der jüdischen Sportbewegung im nationalsozialistischen Deutschland, Göttingen 2015.

Wahlig, Henry, Die vergessenen Meister: Die jüdische Sportgruppe Bochum 1925-1938, in: SportZeiten. Sport in Geschichte, Kultur und Gesellschaft 8 (2008) 2, S. 61-80.

Zielke, Heiko, „Unsere Kraft unserem Volk“. Makkabi und der jüdische Sport in Düsseldorf 1924 bis 1938, in: Genger, Angela/Griese, Kerstin (Hg.), Aspekte jüdischen Lebens in Düsseldorf und am Niederrhein, Düsseldorf 1997, S. 130-141.

Zimmermann, Moshe, Die deutschen Juden 1914-1945, München 1997.

Zimmermann, Moshe, Zwischen Selbstbehauptung und Diskriminierung. Deutsch-jüdische Turn- und Sportzeitungen, in: Zimmermann, Moshe, Deutsch-jüdische Vergangenheit: Der Judenhaß als Herausforderung, Paderborn [u.a.] 2005, S. 258-272.

Ehrenurkunde von Margot Holländer im Rahmen der Bezirks-Leichtathletik-Meisterschaften 1937. (Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum Bonn e.V.)

- 1: Unter Rheinland versteht sich hier die Rheinprovinz.

- 2: Peiffer/Heinrich, Juden im Sport. Diese Studie knüpft an das regionale Forschungsprojekt über Niedersachen und Bremen an, vgl. Peiffer/Wahlig, Juden im Sport während des Nationalsozialismus.

- 3: Meyer, Vom J.T.V. 02 zum TuS Makkabi.

- 4: Zielke, Unsere Kraft, S. 130-141.

- 5: Erckens, Juden in Mönchengladbach, S. 559-574.

- 6: Wahlig, Die vergessenen Meister, S. 61-80.

- 7: Vgl. die Auflistung der Publikationen zur Geschichte des jüdischen Sports in Westfalen und im Rheinland, in: Peiffer, Einführung, in: Peiffer/Heinrich, Juden im Sport in der Weimarer Republik, S. 79-81.

- 8: Einen kleinen Überblick über das Engagement jüdischer Mitglieder in deutschen Turnvereinen bietet die Aufstellung über bekannte jüdische Vorstands- und Gründungsmitglieder, in Peiffer, Einleitung, in: Peiffer/Heinrich, Juden im Sport in der Weimarer Republik, S. 19-35.

- 9: Die Turnvereine waren zu diesem Zeitpunkt noch fast reine Männervereine.

- 10: Vgl. dazu Schäfer, Antisemitismus, S. 31.

- 11: Gasch, Rudolf (Hg.), Jahrbuch der Turnkunst 1912, S. 17.

- 12: Vgl. Zimmermann, Die deutschen Juden.

- 13: Vgl. Borut, Juden im deutschen Sport, S. 81-97.

- 14: Ende der 1920er Jahre gehörten dem Deutschen Makkabikreis lediglich vier Vereine aus dem Rheinland an: Bar Kochba Hamborn, Bar Kochba Köln, Makkabi Oberhausen und Bar Kochba Remscheid, Makkabi 29 <1928> 4).

- 15: Der RjF begann in den Jahren 1925 und 1926, in seinen Ortsgruppen eigene Sportabteilungen einzurichten, unter anderem in Dortmund (Schild, 4.1.1926; Schild 1.2.1926).

- 16: Im Reichsadressbuch der deutschen Turn- und Sportvereine 1929 stehen für das Rheinland: Deutsch-jüdischer Wanderbund Kameraden Bonn (gegründet 1911), Jüdischer Jugendbund Bonn (gegründet 1925), Jüdischer Wanderbund Kameraden Münster (gegründet 1920), vgl. Mallwitz, Reichsadressbuch.

- 17: Bis 1933 waren der Deutsche Makkabikreis und der Sportbund des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten reine Interessenverbände, die für ihre Vereine keine eigenen Rundenspiele beziehungsweise Meisterschaften organisierten, vgl. Wahlig, Sport im Abseits. Zahlreiche Makkabi- und Sportbundvereine schlossen sich den Regionalverbänden unter anderem des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutsche Sportbehörde für Athletik an und nahmen an deren Rundenspiele und Verbandsmeisterschaften teil, vgl. Peiffer/Wahlig, Jüdische Fußballvereine.

- 18: Dazu kamen der Jüdischer Sportverein Osnabrück und die Vereinigten Turnerschaften Hannover. Aufgrund der räumlichen großen Distanzen wurden diese beiden Vereine aber innerhalb des Vintus nicht aktiv.

- 19: Von den Mitteilungsblättern des Vintus sind nur zwei Ausgaben überliefert. Quellen in kommunalen Archiven konnten nicht verifiziert werden.

- 20: Vgl. Peiffer/Wahlig, Unser Verein, S. LXXIIff., 41ff.

- 21: Israelisches Familienblatt, 26.10.1933.

- 22: Gemeindeblatt Köln, 15.12.1933.

- 23: Makkabi 1933, 3.

- 24: Friedländer, Das Dritte Reich, S. 40.

- 25: Zitiert nach Friedländer, Das Dritte Reich, S. 40.

- 26: Friedländer, Das Dritte Reich, S. 40.

- 27: Jahrbuch der Turnkunst. Amtliches Jahrbuch der Deutschen Turnerschaft, Dresden 1934, S. 168.

- 28: Deutsche Turnzeitung 78 (1933) 15, Einlegeblatt.

- 29: Zu Neuendorff vgl. unter anderem Kratz, Vom nationalsozialistischen Turnführer; Schäfer, Neuendorff, Edmund.

- 30: „Darum haben wir den Arier-Paragraphen angenommen. Er verpflichtet alle Vereine, alle jüdischen Mitglieder aus ihren Reihen auszuscheiden. Mit dieser Ausscheidung ist sofort zu beginnen und sie ist so durchzuführen, daß es zur Zeit des Deutschen Turnfestes in Stuttgart [Juli 1933] keine jüdischen Turner mehr unter uns gibt. Der Begriff des Juden aber wird nicht durch den Glauben, sondern durch das Blut bestimmt. Jude ist, wer von jüdischen Eltern stammt. Dazu genügt, dass ein Teil der Großeltern jüdischen Blutes ist. Jüdische Turner, die am Weltkrieg als Frontkämpfer teilgenommen haben oder deren Söhne oder Väter im Weltkriege gefallen sind, können in allen Ehren in der Turnschaft bleiben“, DTZ 16 (1933), 18.4.1933. Diese letzte Bestimmung, die dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entsprach, wurde wenige Wochen später aufgehoben, DTZ (1933), 23.5.1933; abgedruckt in: Peiffer/Wahlig, Unser Verein, S. 151.

- 31: Jahrbuch der Turnkunst 1934, S. 168.

- 32: Turnen und Sport im Rheinland. Amtliche Wochenschrift des Rheinischen Turnkreises 1933, Nr. 15 u. 17.

- 33: Turnen und Sport im Rheinland, 10.5.1933.

- 34: Turnen und Sport im Rheinland, 10.5.1933.

- 35: Jahrbuch der Turnkunst 1933, Dresden 1933, S. 198, 200.

- 36: Der Leichtathlet, 16/1933, 19.4.1933; abgedruckt in: Peiffer/Wahlig, Unser Verein, S. 139-140.

- 37: Fußballwoche, 15.5.1933.

- 38: WSV auf Führerprinzip eingestellt, in: Kicker, 16.6.1933.

- 39: Wochenspiegel, in: Kicker, 7.6.1933

- 40: Zitiert nach Boeti, Muskeljudentum, S. 601-617.

- 41: Rohrkamp/Deloie, Und Salomon spielt nicht mehr.

- 42: Informationen zu den einzelnen Namen vgl. Peiffer/Wahlig, Verlorene Helden.

- 43: Unschuld/Hardt/Latz, Ausschluss und Gleichschaltung, S. 58-59. Insgesamt sind über 30 jüdische Fußballspieler, Mäzene, Funktionäre bekannt, die bis 1933 in heute noch bekannten und renommierten Fußballvereinen aus Nordrhein-Westfalen aktiv waren.

- 44: Zu den neuen Richtlinien und Direktiven den jüdischen Sport vgl. Wahlig, Sport im Abseits; Peiffer/Wahlig, Unser Verein.

- 45: Vgl. Hangebruch, Emigriert - Deportiert, S. 160.

- 46: Westdeutscher Beobachter, 31.3.1933; abgedruckt bei Peiffer/Wahlig, Unser Verein, S. 49-50.

- 47: Bundesarchiv Berlin, Bestand Dt. Gemeindetag R 36 - 2051.

- 48: Vgl dazu ausführlich Wahlig, Sport im Abseits, S. 91ff.; Peiffer/Wahlig, Unser Verein, S. LXVff.

- 49: ine aktive Rolle spielten die Kommunalverwaltungen auch bei der Verdrängung jüdischer Besucher aus öffentlichen Badeanstalten und Schwimmbädern. Nachdem die ersten Badeverbote im Frühjahr 1933 auf Anordnung des Chefs der Reichskanzlei, Martin Bormann (1900-1945), teilweise wieder zurückgenommen worden waren, setzte im Sommer 1935 eine zweite Welle ein

- 50: Schild, 26.7.1935.

- 51: Rheinische Landeszeitung, 9.2.1936.

- 52: Das am 31.3.1933 ausgesprochene Nutzungsverbot beschränkte sich auf Sportplätze und Turnhallen.

- 53: Historisches Archiv der Stadt Köln, Bestand 671 Nr. 21, Bl. 7.

- 54: Schild, 29.11.1935.

- 55: Vgl. dazu Langen, kommunale Sportpolitik, S. 292, Anm. 47.

- 56: Jüdische Rundschau, 17.1.1936.

- 57: Vgl. Peiffer/Wahlig, Unser Verein, S. LXXXIIff.

- 58: Jüdische Rundschau, 5.5.1933.

- 59: Vgl. Zimmermann, Die deutschen Juden; Zimmermann, Selbstbehauptung; Wahlig, Sport im Abseits.

- 60: Vgl. die Übersicht über die jüdischen Vereine in den 1920er und 1930er Jahren im Rheinland im Anhang. Zur Geschichte der einzelnen Vereine vgl. ausführlich Peiffer/Heinrich, Juden im Sport in der Weimarer Republik.

- 61: Zum Gau Mittelrhein zählten die Kreise Rhein-West, Rhein-Süd und Mosel-Westerwald. Neben dem Gau Mittelrhein umfasste der Landesverband Westdeutschland des Sportbunds die Gaue Ruhr, Niederrhein und Westfalen. Mit dem Anschluss des Sportbundes an den RjF hatte der Sportverband auch die Organisationsstruktur des RjF übernommen.

- 62: Schild, 9.11.1934.

- 63: Schild, 20.7.1934.

- 64: So nahmen unter anderem Franz Orgler (1914-2015, Hakoah Wuppertal) in der Leichtathletik, die beiden Fußballer Eduard Attermann und Julius Kleinmann (Itus Duisburg) und drei Kölner als Mitglieder des Hockeyteams an der Makkabiah teil, vgl. unter anderem Wahlig, Beteiligung, Peiffer/Wahlig, Zweimal.

- 65: Vgl. dazu Wahlig, Sport im Abseits, S. 163ff.

- 66: Schild, 16.10.1936; vgl. dazu Wahlig, Sport im Abseits, S. 179.

- 67: Schild, 16.9.1938.

- 68: IF, 23.9.1937; Schild, 24.9.1937.

- 69: CV-Zeitung, 8.9.1938.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Peiffer, Lorenz, Juden im Sport im Rheinland, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/juden-im-sport-im-rheinland/DE-2086/lido/5f8fe1e448eb37.94614384 (abgerufen am 19.04.2024)