Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Die Großstädte waren die Achillesferse im Ersten Weltkrieg. Denn sie waren seit der Mitte des 19. Jahrhunderts rasant gewachsen. Hier lebten nun nicht nur unruhige Arbeitermassen, deren Loyalität im Krieg bisher unerprobt war, die durch ihre Arbeit in den Rüstungsfabriken aber unerlässlich für die Kriegswirtschaft waren. Die Versorgung der großstädtischen Bevölkerung war nun auch ein zentrales Problem jeder Kriegsführung, und nach dem Ersten Weltkrieg sollte man genau hier die größte Schwäche des Deutschen Reichs verorten. Gleichzeitig waren die Städte der Ort, an dem die Kriegsbegeisterung sich am deutlichsten zeigte, und auch die Arbeiterschaft blieb davon nicht unberührt. Zunehmend wurde nun der Krieg um die Großstädte geführt; weittragende Geschütze und der nun mit Flugzeugen und Zeppelinen geführte Luftkrieg bedrohten Städte bis tief ins Land hinein, und auch wenn diesbezüglich der Erste mit dem Zweiten Weltkrieg noch in keiner Weise zu vergleichen war: Eine Schockerfahrung war es, dass der Krieg auch weitab der Front tobte.

Rückkehr deutscher Truppen über die Hängebrücke in Köln-Deutz. (Bundesarchiv 183-R27436)

Köln entspricht diesem Bild in vieler Hinsicht: seit der Reichsgründung war die Stadt auf mehr als das Vierfache ihrer Bevölkerung angewachsen und war nun mit 640.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt im Reich. Sie beherbergte eine vielfältige Industrie, eine große Arbeiterschaft und eine starke Sozialdemokratie. Sie war allerdings auch eine der wichtigsten Festungen des Reiches und für die Westfront unentbehrlich. Sie trug deshalb einen noch militärischeren Charakter als die meisten anderen Großstädte; dass die Kriegsbegeisterung der Kölner denen anderer Städte in keiner Weise nachstand und von der traditionellen Preußenskepsis der Rheinländer 1914 nichts mehr zu verspüren war, hatte auch mit dieser militärischen Prägung der Stadt zu tun. Auch in Köln hielt der „Burgfrieden“ die gesamte Kriegszeit hindurch an; er führte zu einer politischen Aufwertung der Sozialdemokraten, die bis dahin keine Mitsprache in der Stadt hatten.

Eine Ausnahme stellte die Stadt aber vor allem hinsichtlich ihrer vorausschauenden Versorgungspolitik dar, die, soweit zu sehen ist, wenig Entsprechung in anderen Städten fand. Unter der Leitung des Ersten Beigeordneten, ab 1917 Oberbürgermeisters Konrad Adenauer gelang es dadurch, die Lebensmittelversorgung der Stadt halbwegs stabil zu halten. Adenauer ist es auch zu verdanken, dass das Kriegsende und die Revolution für Köln glimpflich abliefen – ob in Köln 1918 tatsächlich eine Revolution stattgefunden hat, kann man angesichts der guten Zusammenarbeit Adenauers mit dem Arbeiter- und Soldatenrat füglich bezweifeln. Hier wurde eine enge Zusammenarbeit zwischen der Zentrumspartei und den Sozialdemokraten gepflegt, die während der Weimarer Republik Bestand haben sollte.

2. Köln vor dem Ersten Weltkrieg

Spätestens mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 hatte auch in Köln die traditionelle Abneigung gegenüber Preußen ein Ende gefunden. Die Stadt hatte zu ihrer Rolle als westliche Metropole des Preußisch-Deutschen Kaiserreichs gefunden und sich in ihrer Begeisterung für die imperiale Nation nicht leicht überbieten lassen. Das Militär hatte ein hohes Sozialprestige in der einst so wenig militäraffinen Stadt gewonnen, und die Offiziere waren gerngesehene Gäste bei den Einladungen des gehobenen Bürgertums. So mancher Kölner Unternehmer oder Anwalt trug bei solchen Anlässen stolz seine Reserveoffiziersuniform. Der karnevalistische Spott auf das Militär, den die Roten Funken traditionell exerziert hatten, bestand weiterhin, aber schon 1869 waren die Blauen Funken gegründet worden, die ihre Uniform nach dem preußischen Dragoner-Regiment Ansbach-Bayreuth modelliert hatten und die die preußische Militärkultur bewundernd nachahmten. Bereits in den 1870er Jahren war der Karneval zu einem Fest der nationalen Größe mutiert, mit nationalen Symbolen auf den Zugwagen, Hochs auf den Kaiser und dem Deutschlandlied als Abschluss von Karnevalssitzungen. 1913 spielten die Blauen Funken unter dem Schlachtruf „Heil Kaiser“ eine Schlacht von Euskirchen nach, „Karnevalssitzung, Pfadfinderlager und Manöver in einem“.[1] Die Kolonialbegeisterung hatte in Köln einen soliden Stand, und die bereits 1888 gegründete Kölner Abteilung der Deutschen Kolonialgesellschaft zählte um die 600 Mitglieder, vor allem aus den besseren bürgerlichen Kreisen. Dennoch wird man vor 1914 keine ausgesprochene Kriegstreiberei in Köln feststellen können. Militär, Nationalismus und Kolonialbegeisterung waren gewissermaßen Teil des normalen Habitus jedes Deutschen, der dazugehören wollte. Selbst die sozialdemokratischen Arbeiter, die sich von allem Nationalismus und Imperialismus distanzieren wollten, fühlten sich von Sedanstag und Kaisers Geburtstag angezogen und feierten mit.

Dass drüben in Frankreich der Feind saß, das wusste man, aber es hinderte niemanden in Köln, mit Franzosen Geschäfte zu machen. Seit alters her war Köln ökonomisch nach Frankreich, Belgien und die Niederlande orientiert gewesen, und viele enge Beziehungen hatten lange Tradition. Jeanne Mali (1862-1919), die Frau des Zentrumspolitikers Karl Trimborn, einer wichtigen Figur in der Kölner Stadtgesellschaft, war Belgierin, ihre Muttersprache Französisch, und die Verständigung mit den Kölsch-sprachigen Einheimischen fiel ihr nicht immer leicht. Gestört hat es offensichtlich niemanden; niemals ist in den Briefen Karl Trimborns davon die Rede, dass man Jeanne mit chauvinistischer Abneigung begegnete.

Militärparade auf dem Kölner Neumarkt, 1905. (Kölner Foto Archiv)

3. Kriegsbegeisterung, Kriegsskepsis und Burgfrieden 1914

Als am 25.7.1914 die Zeitungen von der österreichischen Mobilmachung berichteten, brach in Köln, wie in vielen anderen Städten des Reiches auch, die Kriegsbegeisterung aus. Der Chronist Heinrich Reuther beschreibt die Stimmung: „Nachmittags füllten sich die Hauptstrassen und die Wirtshäuser, zumal es Samstag war, in ungewohnter Weise mit erwartungsvollen Menschenmassen. Sobald dann in den Abendstunden in den mit Gästen gefüllten Kaffeehäusern Extrablätter aller Zeitungen den Abbruch der diplomatischen Beziehungen und damit den Krieg zwischen Österreich und Serbien bekanntmachten, änderten die Musikkapellen ihr friedliches Programm und stimmten kriegerische Weisen an. In patriotischen Reden und Gesängen, in Hochrufen auf den Kaiser und auf Österreich machte sich die Stimmung Luft, die sich auch auf der Strasse fortpflanzte und bis in die frühen Morgenstunden hinein anhielt."[2] Wie anderswo veranstalteten auch in Köln vor allem Jugendliche spontane Umzüge unter Absingen patriotischer Lieder; vor den Zeitungsredaktionen sammelten sich Menschen, die auf neue Extrablätter warteten. Die Begeisterung für den Krieg, den die meisten für unausweichlich, viele aber auch für notwendig zur inneren Erneuerung Deutschlands hielten, zeigte sich in den Stadtzentren und an den großen Plätzen als eine rauschhafte Party, die die sozialen Grenzen zu sprengen schien und die eine bisher nie gekannte Einigkeit der Deutschen hervorrief. Im Reichstag hielt Kaiser Wilhelm II. (Regentschaft 1888-1918) seine berühmte Rede vom Burgfrieden, die in dem Satz gipfelte „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche“, und ganze Gymnasialklassen stürmten die Meldebüros, um sich als Freiwillige für den Kriegsdienst zu melden. Erwin von Guilleaume, Sohn des Industriellen Arnold von Guilleaume, fand in Köln bei keinem Regiment mehr Aufnahme und musste bis Bruchsal reisen, um dort von den Dragonern angenommen zu werden.

Vieles an diesem Bild, das schon die Zeitgenossen zeichneten und das seither unser Bild vom Kriegsausbruch bestimmte, ist richtig; vieles ist aber auch unterschlagen. Wie in anderen großen Städten gab es in Köln vor allem in den Arbeitervierteln auch eine ganz andere Stimmung, die eher von Besorgnis getragen war und fragte, was man mit diesem Krieg zu schaffen haben mochte. Diese Stimmungen tauchten indes in den meisten Zeitungsberichten nicht auf, und in der Innenstadt waren sie auch kaum zu vermerken. Seit der Ermordung des österreichischen Thronfolgers am 28. Juni hatte auch die Kölner SPD Kundgebungen gegen den Krieg veranstaltet. Die Kölner Sozialdemokraten sprachen sich zunächst grundsätzlich gegen den Krieg aus und bezeichneten die Kriegsbegeisterung vor allem der Jugend als „Karnevals-Kriegsrausch“.[3] Am 28. Juli berief die SPD-Führung eine Protestversammlung im Volkshaus in der Severinstraße ein. In einer der eindrucksvollsten Massenversammlungen der Kölner Arbeiterbewegung sammelten sich um die 10.000 Menschen und verabschiedeten eine Protestresolution gegen den Krieg.

Die Kölner Sozialdemokratie war aber stramm rechts, und früher noch als ihre nationale Parteispitze schwenkte sie auf die Kriegslinie ein. In Abstimmung mit der Polizei hatte die Parteiführung beschlossen, von Straßenkundgebungen abzusehen, und ein Demonstrationszug der Arbeiterjugend nach der Versammlung vom 29. Juli wurde nicht nur von der Polizei auseinandergetrieben, sondern auch von der Parteiführung heftig kritisiert. Auch in Köln zog das Argument, dass es ja schließlich gegen den russischen Despotismus und gegen den französischen Chauvinismus gehe. Die sozialdemokratische Rheinische Zeitung deutete den Krieg als eine Bewährungsprobe für die deutschen Proletarier: „…dieser Aufmarsch eines großen Volkes hat etwas Gewaltiges, etwas Mitreißendes. Eine Riesenwoge unerhörten Opfermutes rollt durch das Land. … Der gereifte, hartgearbeitete Proletarier in Uniform! Aus dem Frondienst für das Kapital, aus dem Befreiungskampf für seine Klasse, aus dem schweren Ringen für des Lebens Notdurft wird er zum Schutze für das bedrohte Land gerufen. Er gibt hin alles was er hat: sein Leben, seine Familie, seine Organisation."[4]

Insofern ist es kein Wunder, dass Köln eine Hochburg des Burgfriedens wurde, und dass hier die Liberalen, die Zentrumskatholiken und die Sozialdemokraten in seltener Einigkeit zusammenarbeiteten. Wenn es um die Versorgung oder die Erhaltung des Arbeitsfriedens in den Fabriken ging, waren die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften unverzichtbar. Einen Widerstand gegen diese Politik gab es in Köln kaum, und er wurde von der Parteileitung auch erfolgreich an den Rand gedrängt. Erst spät hat sich eine innerparteiliche Opposition gebildet, und sie blieb so gut wie wirkungslos. Erst recht hat die christliche Arbeiterbewegung den Kriegseintritt unterstützt, und Jakob Kaiser (1888-1961), der Sekretär der Kölner christlichen Gewerkschaften, meldete sich sofort als Kriegsfreiwilliger. Die Politik des Burgfriedens wurde in Köln von Anfang an verfolgt, und die Beschlüsse im Stadtrat wurden demonstrativ einstimmig gefasst.

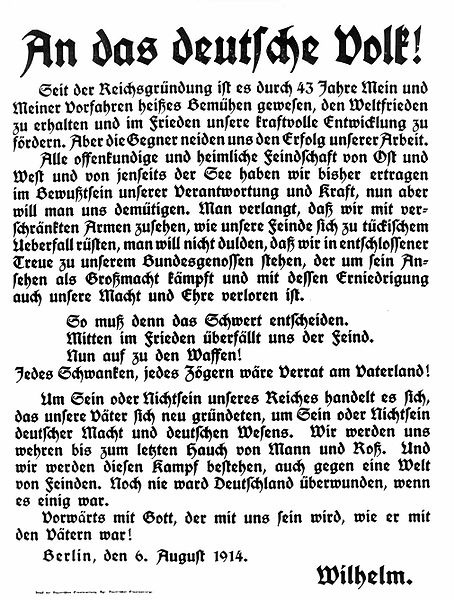

Text der Ansprache von Kaiser Wilhelm II ' An das deutsche Volk' vom 4.8.1914.

Die Kriegsbegeisterung der Kölner lässt sich auch an ihrer Bereitschaft ablesen, den Krieg finanziell zu unterstützen. Die reichen Bürger spendeten teils exorbitant hohe Beträge für Kriegszwecke: Theodor von Guilleaume gab 500.000 Mark, die Schwestern Mevissen 150.000. Die erste Kriegsanleihe – das Deutsche Reich finanzierte den Krieg vor allem mittels Anleihen von seinen Bürgern, mit dem Versprechen, das Geld nach gewonnenem Krieg mit Gewinn zurückzuzahlen – stieß auf begeisterten Zuspruch. Allein bei der Städtischen Sparkasse wurden 26 Millionen Mark gezeichnet.

Gleichzeitig aber regierte auch die Besorgnis, abzulesen an Hamsterkäufen und dem Eintausch von Papiergeld in Gold. In Erwartung stockender Geschäfte hatten manche Fabriken ganze Abteilungen geschlossen und die Arbeiter nach Hause geschickt, so dass die Angst vor der Arbeitslosigkeit umging. Mit Kriegsbeginn tauchten Flüchtlinge aus Belgien, den Niederlanden und Frankreich in Köln auf; im August waren es schon 17.000. In den Wirtshäusern gingen Gerüchte um und schufen Unruhe, so dass der Polizeipräsident die Sperrstunde auf Mitternacht festsetzte. Die Kölner waren zwar zum weitaus größten Teil kriegsbegeistert. Aber sie waren auch besorgt um die Zukunft.

4. Köln als Militärstadt

Der Krieg sah in Köln anders aus als in einer beliebigen anderen deutschen Stadt. Köln war Festung, einer der zentralen militärischen Standorte im Westen des Reiches, mit der Aufgabe, den Rheinübergang zu sichern und als Brückenkopf sowie als Verteilungszentrum an Gütern und Menschen zu fungieren. Das betraf die Straßen und die Eisenbahnen, es betraf den Nachschub und den Transport der Soldaten, die Industrie und nicht zuletzt die Menschen. Die Festung war sowohl Aufmarschzentrum als auch Verteidigungsort, ein großangelegtes System an Forts und Gräben, um den Feind an der Einnahme der größten Stadt im Westen zu hindern. Bis 20 Kilometer vor der Stadt wurden Schützengräben und Drahtverhaue angelegt, militärische Gleisanlagen wurden in aller Eile rings um die Stadt gebaut. Etwa 50.000 Militär- und Zivilarbeiter waren bis September damit beschäftigt, die Festung in dieser Weise für den Krieg zu rüsten.

Festung, das bedeutete eine völlige Dominanz des Militärischen in Köln. Mit Beginn des Kriegs wurde das Kriegsrecht über der Stadt ausgerufen; die vollziehende Gewalt ging auf den am Apostelnkloster residierenden Gouverneur der Festung über. Alle Verkehrs- und Kommunikationstechnik stand in den ersten Wochen allein für militärische Zwecke zur Verfügung. Die Stadt musste alle Bauarbeiten sofort einstellen, um das Militär nicht zu behindern, und das sollte den ganzen Krieg hindurch so bleiben; lediglich zur Beseitigung eines öffentlichen Notstandes durften Baumaßnahmen unternommen werden. Köln war voll mit Soldaten. Statt der friedensüblichen, etwa 8.000 Mann starken Garnison befanden sich nun über 100.000 Soldaten in der Stadt, mehr als doppelt so viele wie in den Planungen veranschlagt; diese stellten die Kampfreserve dar und rechneten damit, früher oder später an die Front abkommandiert zu werden. Darüber hinaus war Köln ein Lazarettschwerpunkt für die Soldaten von der Front, mit 7.000-8.000 Verwundeten bereits im Herbst 1914. Dazu kamen die durchreisenden Soldaten. Allein während der Mobilmachung, in den zehn Tagen zwischen dem 8. und dem 18.8.1914, wurden 440.000 Soldaten verpflegt. Die Stadt hatte nun ein dezidiert militärisches Gesicht.

Da in und um die Stadt auch große Mengen von Kriegsgefangenen untergebracht waren, sahen die Kölner nicht nur deutsche Soldaten. Bereits im Oktober 1914 zählte das Kriegsgefangenenlager auf der Wahner Heide 4.000 Menschen; eineinhalb Jahre später sollten es über 50.000 sein. So besichtigten die Kölner „… Leute von recht sonderbarem Aussehen und Benehmen, Turkos und Araber, Inder und Mongolentypen“.[5] Sie erregten Aufsehen und Neugierde, und von den exotischen Menschen wurden Fotos und Postkarten verkauft.

Kaisergeburtstag, 1915, Foto: August Sander.

Der militärische Charakter Kölns zeigte sich auch in der Dominanz der Rüstungsindustrie. Zunächst hatte zwar der Festungskommandeur jegliche Rüstungsproduktion im Bereich der Festung untersagt, um keine feindlichen Aktivitäten auf sich zu lenken. Bereits im Herbst 1914, als der Armee im Stellungskrieg an der Westfront die Munition auszugehen drohte, begann in der modernen und frontnahen Kölner Industrie aber die Umstellung auf Rüstungsgüter. Ende 1917 gab es in Köln dann etwa 700 Rüstungsbetriebe mit fast 100.000 Arbeiterinnen und Arbeitern. Das hatte zur Folge, dass sich die Wirtschaftsstruktur Kölns und der Region grundlegend wandelte. Waren 1907 noch 32 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung im Metall- und im Chemiesektor (wozu auch die Sprengstoffproduktion zählte) beschäftigt gewesen, so waren es 1917 52 Prozent. Viele der Beschäftigten waren nun Frauen. Während ein großer Teil der Arbeiter zum Kriegsdienst eingezogen war, mussten nicht nur die Rüstungsproduktion, sondern auch die Nahrungsproduktion und der öffentliche Verkehr aufrechterhalten werden. Hatten Frauen zu Beginn des Kriegs ungefähr ein Drittel der circa 200.000 versicherungspflichtig Beschäftigten ausgemacht, so waren es am Ende des Kriegs deutlich über die Hälfte. Frauen ersetzten die Männer in den Verwaltungen, als Straßenbahnschaffnerinnen, in den Schulen, vor allem aber in der Munitionsindustrie; schlechter bezahlt als die Männer, die mindestens die Hälfte mehr verdienten, aber ohne Mitsprachemöglichkeit, denn in den Arbeiterausschüssen waren sie bis dato nicht vertreten, und mit der Doppelbelastung von Beruf und Familie, denn gewöhnlich mussten sie sich ja ebenfalls um ihre Kinder kümmern.

5. Die Verwaltung des Kriegs: Ernährung, Rohstoffe, Sozialpolitik

Dass dies ein Krieg neuer Art sein würde, war den Beteiligten von Anfang an klar. Die Ressourcen mussten in einem bisher nicht gekannten Maß mobilisiert werden, und die staatlichen Eingriffe in das Leben des Einzelnen erreichten ein bisher unerhörtes Maß. Die zentrale Erfassung von Rohstoffen und industriellen Kapazitäten, Kontingentierung und Rationierung griffen auf alle Bereiche des Lebens über. Die Kommune war gewissermaßen die erste staatliche Steuerungsebene, weil sie näher an der Realität des Alltags als der Zentralstaat war. Der Krieg bedeutete mithin eine enorme Intensivierung der administrativen Kontrolle auf lokaler Ebene, und namentlich Konrad Adenauer als Erster Beigeordneter hat diesen Prozess sehr bewusst vorangetrieben. Eine Flut von Verordnungen ergoss sich über die Bürger, die das Leben bis ins Einzelne regelten: von Preisfestsetzungen, Mengenbeschränkungen und der Zusammensetzung von Nahrungsmitteln über die Festlegung der Verabreichung an Sahne für Kranke, der Beschlagnahme von Altgummi und Gummiabfällen, der Beschlagnahme von Orgelpfeifen und Bierkrugdeckeln aus Zinn bis hin zur Bestimmung (1918), wann die Heizperiode endete und man nur noch mit ärztlichem Attest weiterheizen durfte. Weil sich ein Einzelner unmöglich so viele Einzelvorschriften merken konnte, wurden sie im „Cölner Kriegs-Bürgerbuch“ zusammengestellt, das die staatlichen und städtischen Verordnungen 1914 bis 1916 sammelte und mit 32 Nachträgen bis 1919 ergänzte. Insgesamt umfassten die circa 1.500 Verordnungen, die hier gesammelt waren, 2.700 Seiten. Die damit einhergehende Steuerung und Kontrolle war enorm personalintensiv, weshalb die Stadt Köln eine riesige kriegswirtschaftliche Abteilung aufgebaut hat, die Ende 1917 4.500 Beschäftigte zählte.

Diese Form der kommunalen kriegswirtschaftlichen Steuerung funktionierte vor allem während der ersten beiden Kriegsjahre. Ab 1915, erst recht mit dem Hindenburgprogramm 1916, wurden immer mehr Kompetenzen in die Hände zentralstaatlicher Instanzen gelegt, die die Zuteilung der Rohstoffe vornahmen. Die Stadt wurde damit zunehmend zur reinen Verteilungsagentur. Bis dahin aber hatte Köln, vor allem im Bereich der Nahrungsmittelversorgung, eine gute Vorsorge betrieben, die noch lange anhielt.

Menschenschlange vor dem städtischen Kartoffelverkauf, 1915, Foto: Fritz Geus.

Die Versorgung war auch von vorneherein als das Hauptproblem angesehen worden. Die Möglichkeiten des Nahrungsmittelimports waren mit Kriegsbeginn weitgehend weggefallen, und die Kriegsplaner dachten vor allem daran, die Soldaten zu versorgen. Weil Köln Festung war, musste es auch in besonderem Maß mit Nahrungsmitteln bedacht werden, weshalb die Festungsbehörde sofort bei Kriegsbeginn eine Lebensmittel-Vorratsbildung auf fünf Monate verlangte. Diese Anordnung traf die Stadt unvorbereitet und forderte sie aufs Äußerste. Sie bestand bis 1916; dann aber, zu einem Zeitpunkt, als in den meisten anderen Städten die Versorgung immer prekärer wurde, war man in Köln froh, dass man Vorräte genug angelegt hatte, um die Ernährung der Bevölkerung wenigstens einigermaßen sicherzustellen.

Es war die besondere Leistung des Ersten Beigeordneten Konrad Adenauer, diese Probleme frühzeitig erkannt zu haben und mit unorthodoxen Mitteln zu bekämpfen. Er war Vorsitzender der Lebensmittelkommission, die die Beschaffung und Verteilung der Nahrung organisierte. Zunächst ging es vor allem um die Kontrolle der Preise, die durch die massenhaften Hamsterkäufe aus den Fugen geraten waren. In großem Stil kaufte die Lebensmittelkommission Nahrungsmittel aller Art und warf diese auf den Markt, um die Preisexplosion einzudämmen. Bald aber ging es schon um eine längerfristige Nahrungsmittelvorsorge. In den Niederlanden, Rumänien, Italien und Dänemark wurden Nahrungsmittel aller Art erstanden. Köln kaufte im großen Stil Eier, Reis, Erbsen, Linsen, Mais, Petroleum und Salz. Mit fast 500 Landwirten der Umgegend existierten Anbauverträge mit Festpreisen, die im Jahr immerhin 38.000 Zentner sicherten.

Neben den Kartoffeln war die Brotversorgung die Achillesferse der städtischen Nahrungsmittelversorgung. Das Deutsche Reich war an sich gut mit Brotgetreide versorgt; etwa 90 Prozent seines Bedarfs produzierte es selbst. Allerdings war es in Hinsicht auf Futtermittel und Kunstdünger von Importen abhängig, die mit dem Krieg eingestellt wurden, so dass die Nahrungsmittelproduktion bis Kriegsende auf drei Viertel der Vorkriegsmenge abschmolz. In Köln war die Situation von vorneherein schwieriger. Nur etwa ein Achtel des benötigten Getreides wurde auf dem Stadtgebiet produziert. Es war vor allem Adenauer persönlich, der darum besorgt war; die relativ gute Versorgung der Stadt im Krieg war weitgehend sein Verdienst. Er sorgte dafür, dass dem beliebten Weizenbrot Roggen und später Kartoffeln zugesetzt wurde, dass Kuchen verboten wurde und Brot erst zwei Tage nach dem Backen verkauft werden durfte, um den Heißhunger nach frischem Brot einzudämmen. Rationieren wollte er nicht, aber 1915 musste er sich beugen und ein Brotbuch (ab 1916 Brotmarken) einführen. Zusammen mit den Brotfabrikanten Jean und Josef Oebel entwickelte Adenauer ein patentiertes Brot (und er selber hielt auch Patentrechte daran!), das aus beschlagnahmefreien Getreiden (Mais, Gerste, Reis) bestand und das im Nährwert mit dem herkömmlichen Brot mithalten konnte. Das „Kölner Brot“ galt auch anderen Städten als vorbildhaft. Allerdings war dies nur eine Lösung auf Zeit, denn das Rohmaterial kam meist aus Rumänien. Als Rumänien mit dem Frühsommer 1916 seine Neutralität aufgab und sich der Entente anschloss, hörte auch die Lieferung der Rohstoffe auf.

Diese Aktivitäten waren kostspielig. Sie wurden aus dem städtischen Etat finanziert, der dafür Schulden aufnahm.

Brotnot in Köln, 1915.

Durch den Wiederverkauf sollten die Mittel wieder hereinkommen. Um Geld machte man sich zu diesem Zeitpunkt allerdings die geringeren Sorgen. Das größere Problem bestand im Transport der gekauften Mengen, weil keine Transportkapazitäten zur Verfügung standen. Daneben förderte die Stadt auch den Anbau von Lebensmitteln auf der Stadt gehörenden Anbauflächen. Durch die Zeitungen ging die Aufforderung, sämtliche geeigneten Flächen dafür zu nutzen, Ende 1917 war ein erheblicher Teil der öffentlichen Anlagen zum Gemüsebau genutzt. Besonders auf Höfen, die der Stadt – genauer: der ehemaligen Armenverwaltung – gehörten, wurde intensiv angebaut; aber auch die Friedhofsverwaltungen, die Gärtnereien und Krankenanstalten bewirtschafteten jedes mögliche Fleckchen. Die städtischen Höfe gaben pachtfrei Land ab, das von Privatleuten bebaut wurde. Bei diesen war der Effekt jedoch gering, da die meisten wenig Ahnung von der Landwirtschaft hatten. Die Stadt hielt deshalb Kurse ab, um die Bürger in den Gemüseanbau einzuweisen. Aber insgesamt sorgten die Anstrengungen dafür, dass insbesondere Gemüse meist ausreichend zur Verfügung stand. In größerem Umfang wurden lebende Rinder gekauft, die auf den großen Grasflächen, etwa an der Mülheimer Schiffbrücke, weideten (offenbar hatte aber zunächst keiner daran gedacht, dass diese auch gemolken werden mussten). Die Stadt setzte auch Höchstpreise für Grundnahrungsmittel fest, ohne aber diese völlig kontrollieren zu können.

Das 1915 von Konrad Adenauer sowie den Kölner Bäckerbrüdern Jean und Josef Oebel erfundene 'Notzeitbrot'. (Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus/Odehnal)

Die Stadt kaufte und verkaufte aber nicht nur Lebensmittel und richtete Großküchen für Massenspeisungen ein (bis zu einer Kapazität von 300.000 täglich!). Vielmehr wurde sie auch selber in großem Stil zur Versorgungsunternehmerin. Ihr Umsatz von 430 Millionen Mark bist Herbst 1917 hätte auch einem mittelständischen Unternehmen gut angestanden. Köln verfügte über eine eigene Weidewirtschaft in Oldenburg, einen Mastbetrieb für 700 Schweine in Kempen am Niederrhein, einen Kaninchenzuchtbetrieb vor der Stadt, eine Molkerei, eine Marmeladenfabrik, eine Wurstfabrik, die wöchentlich 1.200 Zentner Wurst herstellte. Ihr Rinderbestand betrug 1917 fast 1.200 Stück, die Knochenverwertungsanstalt verarbeitete im selben Jahr 10.000 Zentner Knochen und stellte daraus 600 Zentner Speisefett und Bouillonwürfel her. Im Oktober wurde eine städtische Trocken- und Einmachanstalt eingerichtet, die Dörrgemüse und Konserven herstellte: Kein Wunder, dass Zeitgenossen diese Form der Kriegswirtschaft als eine Vorform des Sozialismus sahen – mit zunächst dem liberalkonservativen Max Wallraf (1859-1941) als Oberbürgermeister (Amtszeit 1907-1917) und ab 1917 dem Zentrumsmann Konrad Adenauer als seinem Nachfolger.

Mit diesen Strategien gelang es, die Nahrungsmittelversorgung und auch die Preise in Köln einigermaßen stabil zu halten. Doch auch in Köln schlug der „Steckrübenwinter“ 1916/1917 dramatisch zu. Nach einer schlechten Ernte und durch Probleme bei der Distribution kam es im ersten Halbjahr 1917 zu einem regelrechten Zusammenbruch der Kartoffelversorgung. Statt der veranschlagten fünf Pfund pro Kopf und Woche konnten in den meisten Wochen nur zwei bis drei Pfund, in vielen nur ein bis eineinhalb und in manchen Wochen im Februar und im Juni überhaupt keine Kartoffeln ausgegeben werden. Die Stadtverwaltung bemühte sich, bei den Erzeugern direkt Kartoffeln abzuschöpfen. Geistliche fuhren zu den Bauern im Umland, um gut Wetter zu machen, ein protestantischer Pfarrer reiste sogar nach Neu-Stettin in Pommern, um bei den dortigen Gutsbesitzern für den Kölner Kartoffelbedarf zu werben. Aber die Ernährung blieb katastrophal; sie hat Köln wie ganz Westdeutschland allem Anschein nach weit härter getroffen als die ost- und süddeutschen Gegenden. Statt der Kartoffeln wurden Kohl- oder Steckrüben ausgegeben; über Monate ernährte sich ganz Köln hauptsächlich von diesem Gemüse, das bis dato kaum bekannt war (und danach auch umgehend wieder vom Speiseplan verschwand). Ab März 1917 wurde sogar zu Runkelrüben, eigentlich Viehfutter, übergegangen. Die Unterernährung grassierte. Von 1.500, teils nur 1.000 Kilokalorien konnte man auch dann nicht überleben, wenn man keine Schwerarbeit zu bewältigen hatte. Straßenbahnen blieben stehen, weil die Fahrerinnen vor Hunger nicht mehr weiterarbeiten konnten. Im Frühjahr 1917 nahmen bis zu 40.000 Menschen an den Massenspeisungen der Stadt teil. Als es ab Ende Juni wieder die ersten Frühkartoffeln gab, kam es auf den Märkten zu erregten Szenen und teilweise zu Plünderungen. Die Saatkartoffeln wurden wieder aus der Erde herausgerissen und zum Essen verwendet. Überraschenderweise war trotzdem die Kartoffelernte des Jahres 1917 ausgesprochen gut, so dass plötzlich das Grundnahrungsmittel wieder im Überfluss zur Verfügung stand.

Neben der Versorgung mit Lebensmitteln war die mit Heizmaterial und industriellen Rohstoffen ein Feld der Bewirtschaftung. Kohle war im Deutschen Reich in großer Menge vorhanden. Bis 1916 war deshalb die Versorgung mit Kohle auch als Heizmittel privater Haushalte kein großes Problem gewesen. Mit dem Hindenburgprogramm von 1916, das die Ressourcenverwaltung auf die unmittelbaren Kriegszwecke ausrichtete, zeigte sich ein zunehmender Mangel. Deshalb wurde das städtische Kohlenamt eingerichtet, das Kohlen in großem Stil kaufte und den Ärmeren, vor allem alleinstehenden Frauen, den Bezug von Kohlen auf Gutschein ermöglichte. Täglich bezog das Kohlenamt durchschnittlich 1.100 Zentner Kohle, wobei es sich zum größten Teil um Braunkohle handelte, die in Zechen in der Umgebung gefördert wurde, mit denen die Stadt Lieferverträge abgeschlossen hatte. Die städtische Straßenbahn transportierte die Kohle aus Frechen und Benzelrath in die Stadt. Dennoch mussten im Februar 1917 die Schulen, die Theater und die Museen vorläufig schließen, um Heizstoff zu sparen. Für 1917/1918 wurde das Heizen zwischen dem 1. Mai und dem 15. Oktober verboten.

Das größere Problem aber war noch das Petroleum, für die Armen nach wie vor der wichtigste Beleuchtungsstoff – noch 76.000 Kölner Haushalte beleuchteten mit Petroleum. Deutschland hatte von den rumänischen Ölvorkommen gelebt, bis das Land sich den Alliierten angeschlossen hatte; daraufhin war die Versorgung mit Öl über weite Strecken zusammengebrochen. In der Industrie wurde, sofern man schon mit Öl arbeitete, wieder auf Kohle umgestellt; für den privaten Verbrauch ging das nicht. Der Petroleumverbrauch war ab 1916 rationiert; die Stadt hatte auch dafür Vorräte angelegt, die ebenfalls bevorzugt an Ärmere abgegeben wurden. Auch hier wurde eine zentrale Distribution von Berlin aus eingeführt, so dass die Stadt nur wenig tun konnte, um die Versorgung zu verbessern. Und diese verschlechterte sich rapide, da die zugewiesenen Mengen beschämend gering waren. Im Februar 1918 konnte nur mehr ein Viertelliter Petroleum pro Woche für den Normalhaushalt abgegeben werden. Hatte man keine Kerzen zur Verfügung, musste man die Winterabende im Dunklen verbringen. Da zu erwarten stand, dass für die folgende Zeit überhaupt kein Petroleum mehr geliefert werden konnte, bat die Stadt die Wirte, ihre freien Räume gegen Entgelt zu heizen und zu beleuchten, damit diejenigen Bürger, die keine Heizung und kein Licht zu Hause hatten, sich dort aufhalten könnten, ohne etwas verzehren zu müssen. Die Stadt gab Sparlämpchen aus, die die Leuchtkraft eines Nachtlichts hatten, damit wenigstens die allerwichtigsten Verrichtungen möglich waren. Aber das letzte Kriegsjahr sah in Köln nicht nur Straßen und Plätze, sondern auch viele Unterschichthaushalte im Dunklen.

Auch alle anderen Rohstoffe waren knapp. Noch 1915/1916 war die Bevölkerung auf freiwilliger Basis zur Abgabe von Kupfergegenständen aufgerufen worden. Die Kölner Hausfrauen lieferten brav ihre kupfernen Töpfe und Schöpflöffel ab und kauften stattdessen welche aus Aluminium. Ab 1917 wurde aber auch Aluminium eingetrieben, so dass die Kölner Hausfrauen erneut neue Töpfe kaufen mussten, nun aus Emaille. Eingezogen wurden Blitzableiter (wegen des Kupfers und des Platins), Destillieranlagen aus Kupfer (wodurch die meisten Brennereien stillgelegt wurden), Messingschilder, Orgelpfeifen und Bierdeckel aus Zinn. Besonders dramatisch gestaltete sich die Konfiszierung der Kaiserglocke im Dom im Juli 1918. Denn diese Glocke war eine Spende des ersten deutschen Kaisers und 1874 aus dem Metall von 22 französischen Geschützen gegossen worden, die im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/1871 erbeutet worden waren. Mit einem Durchmesser von fast 3,5 Meter und einem Gewicht von 26 Tonnen war sie eine der größten Glocken der Welt. Die Dombehörde verzichtete auf eine Bezahlung. Da die Glocke zu groß war, um sie in Gänze abzubauen, wurde sie noch in hängendem Zustand zerlegt und erst dann abgebaut. Auch Denkmäler wurden eingeschmolzen, wobei ausgerechnet die von vielen als recht geschmacklos beurteilten Hohenzollerndenkmäler, von denen es in der Stadt eine Menge gab, stehenbleiben sollten. Nur mit Mühe gelang es, die Denkmäler der lokalen Größen Ferdinand Franz Wallraf, Johann Heinrich Richartz (1795-1861) und Adolph Kolping davor zu retten, zu Opfern der Kanonen zu werden.

Der Krieg stellte eine soziale Herausforderung besonderer Art dar. Familien, deren Männer einberufen waren, brauchten Unterstützung; es musste dafür gesorgt werden, dass sie nicht aus ihrer Wohnung flogen, wenn sie mit der Miete im Rückstand waren. Arbeiteten die Frauen, was zunehmend der Fall war, mussten die Kinder irgendwie versorgt werden. Arbeitskräfte mussten vermittelt werden. Für die einheimischen Soldaten im Feld sollte gesorgt werden, die durch Köln durchlaufenden verwundeten Soldaten sollten gepflegt werden, und die Kriegerwitwen bedurften besonderer Aufmerksamkeit.

Auf zwei Säulen stand diese Ausweitung von Fürsorge und kommunaler Sozialpolitik: zum einen auf der ehrenamtlichen Betätigung von Tausenden von Kölnern; vor allem Frauen und in auffälligem Maß Eliten der städtischen Gesellschaft waren daran beteiligt. In der Nationalen Frauengemeinschaft arbeiteten konfessions- und parteiübergreifend Frauen der besseren Kreise für die soziale Mobilisierung. Der Vorsitzenden, der Frau des Oberbürgermeisters Max Wallraf, stand Minna Bachem-Sieger (1870-1939) aus dem Katholischen Frauenbund genauso zur Seite wie Luise Wenzel (1857-1937) vom liberalen Stadtverband Kölner Frauenvereine. Die Sozialdemokratin Marie Juchacz fand sich ebenso darin wie die Frau des Verlegers der Kölnischen Zeitung Neven DuMont und die Töchter des Großindustriellen Gustav von Mevissen. Die von solchen Kreisen durchgeführten Spendenaktionen und anderer Initiativen sind in ihrer Bedeutung für die innere Kohäsion der Kölner Kriegsgesellschaft kaum zu überschätzen.

Zum anderen ruhte die kommunale Sozialpolitik auf der Ausweitung der Verantwortung der Kölner Stadtverwaltung, die in erheblichem Umfang neue Aufgaben übernahm. Die Stadt wurde damit in bisher ungekanntem Maß zur sozialpolitischen Akteurin. Wenn man die Ausweitung der Staatstätigkeit im Ersten Weltkrieg betont, sollte die Ausweitung der kommunalen Tätigkeit nicht unterschätzet werden. Die Stadtverordnetenversammlung erhöhte in Abstimmung mit den Betrieben, die ebenfalls zur Kasse gebeten wurden, die Reichskriegsunterstützung für bedürftige Familien, die weit unterhalb der Armutsgrenze lag, bis zu einer Höhe von zwei Dritteln des Lohnausfalls, wenn der Ernährer im Feld war. Für die Kinder der Tausenden von Frauen, die nun die Arbeit der eingezogenen Männer machten, musste Kinderbetreuung organisiert werden. Bereits 1915 gab es über 100 Kinderkrippen und –horte für Kinder aller Altersstufen. Die Stadt führte Schulfrühstück ein und organisierte Ferien auf dem Land, was nicht nur der Gesundheit diente, sondern auch die Mütter entlastete. Sie richtete ein Mieteinigungsamt für säumige Mieter und ihre Vermieter ein, zahlte Barvorschüsse für Arbeitslose und durchkommende Flüchtlinge – nicht allein aus Nächstenliebe, sondern vor allem, um Plünderungen und Überfälle zu verhindern.

Konrad Adenauer, Porträtfoto 1952, Foto: Katherine Young. (Bundesarchiv B 145 Bild-F078072-0004)

Nur ein Teil dieser Ausgaben kam aus der städtischen Kasse. Zu einem großen Teil wurde sie durch Spenden finanziert und durch ehrenamtliche Arbeit bestritten. Die städtische Kriegssammlung erbrachte Millionen an Beiträgen. Ähnliches gilt für die Kriegswaisensammlung und punktuelle Spendenkampagnen: In großem Umfang haben die Kölner während des Kriegs die Sozialleistungen freiwillig und aus eigener Tasche erbracht. Nach Statistiken des Deutschen Städtetages stand Köln bei den Unterstützungssätzen an vorderster Stelle.

Eine besondere Art der Generierung von Geld war der Kölsche Boor in Eisen. Nach dem Vorbild einer ähnlichen Aktion in Wien und auf Initiative des Industriellen Max von Guilleaume wurde im März 1915 eine hölzerne, drei Meter große Statue des Kölschen Boor als Kriegswahrzeichen der Stadt Köln vor dem Gürzenich aufgestellt. Gegen eine Spende von einer Mark für das Rote Kreuz sollte man in die Figur einen Nagel schlagen können. Oberbürgermeister Wallraf weihte sie am 20. Juni ein, den ersten Nagel schlug die Schwester des Kaisers ein. Der Kölsche Boor in Eisen wurde zu einem Zentralort der Kölner Kriegskultur. Massenweise strömten die Kölner heran, um den Boor zu beschlagen; Firmen und wohlhabende Kölner reservierten sich größere Flächen auf der Figur, die gegen erkleckliche Spendenbeträge nicht mit einzelnen Nägeln, sondern mit ganzen Plaketten bedeckt wurden. Gedenkblätter, Ansichtskarten und Broschen wurden verkauft. Sänger und Schulchöre traten auf, sonntags fanden Platzkonzerte statt. Insgesamt wurden 1,6 Millionen Mark eingenommen, die zum größten Teil den Kölner Kriegerwitwen zugutekamen. Mit dem Kölschen Boor in Eisen wurde eine emblematische Figur des Kölner kollektiven Gedächtnisses der Kriegskultur einverleibt.[6]

Die sozialpolitischen Tätigkeiten wurden in der Zeit des Kriegs zu einer massiven finanziellen Belastung für die Stadt. Nach einem Bericht Adenauers vor der Stadtverordnetenversammlung am 3.4.1919 lagen die Gesamtausgaben für den Krieg seitens der Stadt bei 110 Millionen Mark. Dazu kamen noch 87 Millionen, die die Stadt dem Reich vorgestreckt und von denen sie bislang erst 22 Millionen zurückerhalten hatte. Den weitaus größten Batzen machten mit 55 Millionen die Kriegswohlfahrtsausgaben aus; dazu kamen 20 Millionen für die kriegswirtschaftlichen Ausgaben (also vor allem Kosten für die Ernährung). Die Ausgaben der Abteilung für Übergangswirtschaft lagen bei 25 Millionen Mark. Diese Ausgaben waren im Wesentlichen aus Schulden gedeckt worden, so dass der weitgehend gesunde Vorkriegshaushalt am Ende des Kriegs dahin war. Jedenfalls in dieser Hinsicht sollte die Nachkriegsinflation für den städtischen Haushalt ein Segen sein, weil sie auch die Schulden gen Null reduzierte.

6. Die städtische Kriegsgesellschaft

Die städtische Kriegsgesellschaft musste damit umgehen, dass von ihr erheblich mehr verlangt wurde als in Friedenszeiten, dass aber die Gratifikationen dafür viel geringer waren: Die Menschen mussten deutlich mehr arbeiten, erhielten dafür aber einen Lohn, für den sie sich sehr viel weniger Nahrungsmittel und Unterhaltung kaufen konnten. Zeit war eine ebenso knappe Ressource wie Brot oder Licht. Die Kölner machten trotzdem weitgehend klaglos weiter; bis weit ins Jahr 1917 ist kaum von Kriegsmüdigkeit oder Widerstand die Rede. „Mars“, der regelmäßige Rundbrief der Familie Trimborn, der den Kontakt zwischen den Familienmitgliedern im Feld und zu Hause aufrechterhalten sollte, spricht eine beredte Sprache über die Kriegsbereitschaft dieser bürgerlichen Familie. Noch im August 1918 schrieb Julius Trimborn, Karls Bruder, aus Estland, anlässlich seiner Abberufung nach Hause: „Gerne hätte ich auch das Ende des Kriegs an der Spitze vom Landsturm VIII noch mitgemacht; weil sich im Laufe der Kriegsjahre mir immer fester und tiefer die Überzeugung eingeprägt hat, dass ruhiges und zielbewußtes Durchhalten das einzig vernünftige ist. Wenn wir uns selber treu bleiben, werden wir siegen müssen.“[7]

Feierlichkeiten vor dem 'Kölsche Boor', 1915, Oberbürgermeister Max Wallraf hatte die über drei Meter hohe Holzfigur vor dem Gürzenich aufbauen lassen. Bei einer Zahlung von mindestens einer Mark konnte man zugunsten von Kölner Kriegswitwen und Waisen einen Nagel in die Figur schlagen, Foto: August Kreyenkamp.

Die Motivation für die Daheimgebliebenen, weiterzumachen, lag indes nicht allein in der recht abstrakten Überzeugung, dass dieser Krieg gerecht war und gewonnen werden würde. Der Krieg selber war ja von Köln weit weg, und nur sehr selten, etwa bei den Bombenabwürfen, wurde er zu einer Erfahrung auch in der Stadt. Das sollte im Zweiten Weltkrieg grundlegend anders werden. Der Nationalismus und die Kriegsbegeisterung, die nicht lange so überschäumend blieb wie in den Anfangstagen des Sommers 1914, waren nicht ausreichend als Begründung, um so klaglos durchzuhalten.

Ein wichtiges Motiv für das Weitermachen lag in der Erfahrung der Gesellschaft als einer Gemeinschaft. Die „Ideen von 1914“, die keine Parteien, sondern nur noch Deutsche kannten, und die versprach, alle zu integrieren, die den Krieg unterstützten, waren über weite Strecken Mythos und Propaganda. Vor Ort gewannen sie allerdings an Realität. Die städtische Kriegsgesellschaft war eine, die den Einheitsappell, die Erfahrung des Konsenses und der Solidarität jeden Tag brauchte, und dies war nach den antagonistischen Erfahrungen des Kaiserreichs für viele beglückend. Die Arbeiter ebenso wie die Katholiken konnten sich nun zugehörig fühlen, jeder wurde gebraucht, Reiche wie Arme konnten das Ihrige tun; die Nivellierungstendenzen nahmen im Angesicht von Rationierung und Höchstpreisen zu, die Gesellschaft erfuhr sich mehr als vorher als eine Gesellschaft der Ähnlichen. Vieles an dieser konsensualen Kriegsgesellschaft mochte Ideologie sein. Aber dennoch gab es für die Menschen reale Erfahrungen der Zusammengehörigkeit, und das ließ sie weitermachen.

Die Belastung war vor allem für die Industriearbeiter – zunehmend wurden es auch Industriearbeiterinnen – hoch. In der Industrie, aber auch bei den städtischen Betrieben waren Arbeitszeiten zwischen 50 und 60 Stunden die Regel. Für die körperlich oft schweren Arbeiten war mit zunehmendem Kriegsverlauf die Ernährung trotz Sonderzuteilungen und betrieblicher Bemühungen um Zusatzversorgung kaum ausreichend. Das galt besonders für die Frauen, die Männerarbeit verrichten mussten. Daneben erforderte die Suche nach Nahrungsmitteln mit der Zeit immer mehr Aufwand, weil die Lebensmittel, die man auf Karte bekam, doch nicht ohne weiteres zu bekommen waren, so dass man auf halb- oder illegale Beschaffungswege ausweichen musste. 1917 wurden mit den Köln-Bonner Kreisbahnen mehr als zehn Millionen Menschen befördert – fast die Hälfte mehr als im Jahr zuvor. Das waren alles Hamsterfahrten! Dabei war der öffentliche Verkehr ohnehin überlastet und musste seine Leistungen einschränken. Der Transport des Militärs und der Rüstungsarbeiter hatte unbedingten Vorrang.

Die Mangelgesellschaft des Kriegs hatte Folgen: Das Wirtshausleben verlor seinen Reiz, wenn das Bier knapp und nur in schlechter Qualität zu haben war; wenn Hämchen mit Sauerkraut und Halver Hahn von der Karte gestrichen waren; wenn nur noch Ersatzkaffee mit Saccharin und ohne Milch zu haben war. Der seit 1917 einsetzende Tabakmangel wurde nicht nur wegen des Rauscheffekts, der Distinktion und des bürgerlichen Habitus als schlimm empfunden, sondern auch, weil das Rauchen als sättigend galt. Nun wurden die Männer mit Zigarre auf der Straße selten, und stattdessen bürgerte sich immer mehr die Zigarette ein, die vordem als eine Bedrohung für bürgerliche Rauchkultur gegolten hatte. Freilich gab es Ersatztabak, aber wer wollte schon Waldmeisterblätter, Teekräuter, Rosenblätter, Laub von Obstbäumen rauchen?

Dass die Bekleidungsknappheit im Februar 1918 dazu führte, dass die Bestattung der Toten in bekleidetem Zustand nicht mehr gestattet war und stattdessen der Tote ein Totenhemd aus Papierstoff tragen musste, machte den Menschen großen Eindruck. Pfarrkirmessen und andere Feierlichkeiten verloren ihr prächtiges Aussehen. Die Schiffsschaukel und das Karussell, erst recht das übliche Besäufnis blieben aus. Das machte einen Unterschied zum Zweiten Weltkrieg: Im Ersten Weltkrieg war man der Meinung, im Angesicht des Kriegs müsse ein gewisser Ernst herrschen. Joseph Goebbels hat dagegen die Unterhaltung und die Zerstreuung als ein Mittel verordnet, um die Gesellschaft kriegslustig zu halten.

Das Ende der Lustigkeit zeigte sich besonders im Karneval. Für den ersten Kriegskarneval 1915 wurde wohl erwartet, dass die Kölner sich ihren Karneval auch im Krieg nicht nehmen lassen würden. Aber der Gouverneur verbot den Ausschank von Branntwein, das Tragen karnevalistischer Bekleidung und mahnte eine strenge Handhabung der Polizeistunde an, so dass dem Karneval auch der Reiz fehlte und faktisch ausfiel. Angeblich haben die Kölner das Geld, das sie im Karneval nicht ausgeben konnten, in vermehrtem Maße dem Roten Kreuz und der städtischen Kriegssammlung zukommen lassen.

Es war Teil der Nivellierungserfahrung, dass der Krieg zu einer Verschiebung von Oben und Unten führte. Er sorgte für unvermutete soziale Mobilität, vor allem aus den Kreisen der Arbeiterschaft, die generell einen Aufstieg erlebte. Obwohl die Gewerkschaften unter Mitgliederschwund litten – viele Männer waren eingezogen, und die Frauen waren schwer gewerkschaftlich organisierbar -, erstritten sie für die kriegswichtigen Berufe erhebliche Einkommenszuwächse von bis zu über 100 Prozent; Rüstungsarbeiter konnten 1918 bis zu 6.000 Mark im Jahr verdienen. Sie verbuchten dies als sozialen Aufstieg, der sich in einer vermehrten Nachfrage der Arbeiter nach größeren Wohnungen niederschlug. Hatten die Angestellten im Carlswerk vor dem Krieg noch etwa das Doppelte wie die Arbeiter verdient, so lagen sie mit den Arbeitern bei Kriegsende etwa gleichauf. Der damit verbundene Zuwachs an Mitsprache der Arbeiter führte im Herbst 1917 zu einer Reduktion der – allerdings sehr erheblichen – Arbeitszeiten von 56-57 auf 53-54 Stunden wöchentlich. Die Frauen, die jetzt viel mehr eigenes Geld verdienten, wurden zunehmend häufiger in den Kneipen, Zigarette rauchend, gesichtet. Die Jugendlichen, die nun weniger rigide kontrolliert wurden, nutzten die Freiräume, so dass die Klagen über die „Zuchtlosigkeit“ der Jugend zunahmen.

Die Einschränkungen und der Mangel an Gütern des alltäglichen Bedarfs führten vorderhand ebenfalls zu einer Erfahrung der Gleichheit. Das Brotbuch und die Brotmarken brachten den wohlhabenden Mann in die gleiche Situation wie den armen. Modische Kleidung zu tragen galt nun als ungehörig; stattdessen bürgerte sich die abgetragene, in unauffälligen Farben gehaltene Kleidung ein. Es entstand ein Ideal der Gleichheit und der Homogenität, das die Abweichung strafte.

Doch diesen Nivellierungstendenzen standen neue Differenzierungen gegenüber. Im Angesicht der Rationierung wurde umso mehr der Schwarzmarkt zum Skandal, der es den Reichen ermöglichte, sich Güter zu verschaffen, nur weil sie mehr Geld hatten. Die Knappheit an Gütern führte dahin, dass ein Anbietermarkt entstand, der den Händlern und ihren Angestellten unvermutete Machtmittel an die Hand gab. Die Klagen über die zunehmende Unhöflichkeit des Verkaufspersonals nahmen zu: Nun war von „Ihrer Hoheit, der Verkäuferin“ die Rede.[8] Kohlehändler konnten es sich leisten, nur an diejenigen auszuliefern, die auch in Friedenszeiten bei ihnen gekauft hatten.

Nagelkreuz, Deutschland, 1915/1918. (Deutsches Historisches Museum, Berlin)

Die neue Ungleichheit zeigte sich besonders im Verhältnis von Stadt und Land. Die Bauern, um deren Güter sich nun die Städter in Hamsterfahrten rissen und die zu unvermuteten Einkommenszuwächsen kamen, wurden selbstbewusster. Die Stadt verarmte, das Land wurde wohlhabender. Dies sorgte umgekehrt für Aggressionen der Städter gegenüber den Bauern, denen man Wucher und Bereicherung an der Not der anderen vorwarf. Mit Unmut wurde in Köln erzählt, dass in manchen Eifeldörfern jetzt die Mädchen allesamt in Seide herumliefen. Bei einer Inflation, die während des Kriegs bis zu 300 Prozent bei Grundnahrungsmitteln ausmachte, war der Besitz von Geld immer weniger wichtig, der von Nahrungsmitteln, Gegenständen des täglichen Gebrauchs und Wertgegenständen dagegen umso mehr. Die großen Rüstungsbetriebe gingen dazu über, ihren Arbeitern als Bonuszahlungen kein Geld, sondern Nahrungsmittel anzubieten. All dies sorgte für Unmut und das Gefühl von Ungerechtigkeit, das umso drückender erlebt wurde, als die Kriegsgesellschaft ja als eine gleiche imaginiert wurde.

Die wichtigste Folge der Burgfriedensgesellschaft war eine politische: die Anerkennung der SPD als einer vollwertigen politischen Mitspielerin. Die Sozialdemokratie hatte, wie überall, ihre Mitwirkung am Krieg mit der Erwartung verbunden, dass die politische Benachteiligung, wie sie insbesondere im Dreiklassenwahlrecht zum Ausdruck kam, ihr Ende finden würde. Denn, dies sei in Erinnerung gerufen: die Stadtverordnetenversammlung war in diesem Krieg, der in so eminentem Maß auf die Mitwirkung der Arbeiterklasse angewiesen war, immer noch ausschließlich von liberalen und Zentrumsvertretern bestückt, und dies, obwohl in den Institutionen der städtischen Kriegsverwaltung zunehmend Arbeitervertreter saßen, auf deren Mitarbeit die Stadt unbedingt angewiesen war. Auch die Stadtverordnetenwahl von 1915 hatte daran nichts geändert, wenngleich 1916 immerhin sechs Sozialdemokraten in Stadtratsausschüsse gewählt wurden. Mit der Dauer des Kriegs wurde das Problem aber auf allen Seiten als drängend empfunden. Als am 14.10.1916 der SPD-Reichstagsabgeordnete Adolf Hofrichter (geboren 1857) unvermutet starb und eine Reichstags-Ersatzwahl ins Haus stand, einigten sich die anderen Parteien darauf, Wahlenthaltung zu propagieren und keinen eigenen Kandidaten gegen den sozialdemokratischen Kandidaten Johann (Jean) Meerfeld (1871-1956) aufzustellen, der ein Paradevertreter des Burgfriedens war und die Ansicht verfocht, dass die SPD als Volkspartei die Pflicht der Landesverteidigung nicht verneinen dürfe. Von den 3.094 Wählern, die ihre Stimme abgaben und damit für eine Wahlbeteiligung von lediglich circa fünf Prozent sorgten, stimmten alle bis auf eine einzige Ausnahme für Meerfeld: sozialistische Verhältnisse. Bei den Nachwahlen zur Stadtverordnetenversammlung 1917 kam es im Zug dieser Diskussion zu einer bahnbrechenden Neuerung: Zentrum und Liberale einigten sich in einem Wahlabkommen mit der SPD darauf, den Sozialdemokraten immerhin drei Sitze im sechzigköpfigen Stadtrat zu überlassen, indem sie ihrerseits keine Kandidaten aufstellten. Ab da bestimmten Vertreter der Arbeiterbewegung auch offiziell die Politik der Stadt mit; in der Revolution von 1918/1919 sollte sich dies als eine Versicherung gegen das Chaos erweisen.

7. Bomben über Köln

Anders als im Zweiten Weltkrieg wurden die deutschen Städte noch kaum unmittelbar mit den Schrecken der kriegerischen Gewalt durch Flugzeuge und Bomben konfrontiert. Köln war eine der wenigen Städte, denen dies zuteil wurde. Verglichen mit dem Bombenkrieg 25 Jahre später war diese Erfahrung läppisch, dennoch aber wurde sie als traumatisch empfunden. Es zeigte sich jedoch, dass man auch den Luftkrieg lernen musste. Dabei hatte die Stadt durchaus Schutzmaßnahmen ausgearbeitet. 1917 hatte sie eine mit 82 Sirenen ausgestattete Sirenenanlage eingerichtet und Verhaltensmaßregeln entworfen. Außerdem hatte sie einen Teil ihres Eigentums gegen Schäden durch Luftfahrzeuge versichert. Als am 2.10.1917 ein erster Überflug britischer Bomber ohne Abwurf stattfand, zeigte sich aber, dass die Bürger – wie auch in anderen europäischen Städten – die Gefahr aus der Luft noch alles andere als ernst nahmen. Anstatt in den Wohnungen zu verbleiben und das Licht auszuschalten, eilten die Bewohner an die Fenster, auf die Balkone und sogar auf die Straße, um das Schauspiel mit anzusehen. Von Verdunkelung war keine Rede. Die Hotels waren hell erleuchtet, die Straßenbahnen fuhren vollbesetzt und voll beleuchtet ihren Weg. Viele spöttelten über die Gefahr und prahlten, dass sie sich in keiner Weise um die Sicherheitsmaßregeln gekümmert hätten: Der Luftangriff als Mutprobe.

Als in der Nacht vom 24. auf den 25. März das erste Mal tatsächlich Bomben abgeworfen wurden, die allerdings meist auf freiem Feld niedergingen und kaum Schaden anrichteten, hatten die Bürger schon dazugelernt: Sie verließen auf den Alarm hin die Straße. Wenn aber nach zehn bis 20 Minuten nichts passiert war, kamen sie wieder heraus, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war; die Entwarnung wartete keiner ab. Man durfte also nicht zu früh warnen. Am 18. Mai wurde dieser Zeitpunkt verpasst. Am Vormittag – es war der Samstag vor Pfingsten und die Innenstadt voller Menschen – warfen sechs englische Flugzeuge insgesamt 23 Bomben über der Stadt ab, sie trafen fast alle auf verkehrsreiche Stellen. 41 Tote und 47 Verletzte waren auf dem Waidmarkt, im Volksgarten, auf dem Rothgerberbach und anderswo in der Innenstadt zu beklagen. Da aus militärischen Gründen die Nachrichten in den Medien kurz gehalten waren, vergrößerten die Gerüchte die Opferzahlen um ein Vielfaches.

Jean Meerfeld, Porträtfoto.

Noch viermal kam es in diesem Krieg zu Luftangriffen auf Köln; nun allerdings war die Vorsicht größer; nur einmal kam es noch zu Todesopfern. Fliegerangriffe waren ein neues und als Terror empfundenes Element in der Kriegsführung. Dass so weit von der Front entfernt Menschen durch Kriegswaffen getötet wurden, wirkte schockierend. Es scheint, als ob die Flugabwehr ihrer Aufgabe noch in keiner Weise gewachsen gewesen wäre; auch das Verhalten der Menschen in der Stadt deutete noch nicht darauf hin, dass man die Angriffe ernstnahm. An den Bau von Luftschutzkellern hatte noch keiner gedacht. Deutlich wird aber, dass die Angriffe auf die Zivilbevölkerung gezielt waren. Sie hatten nicht die umfangreichen Rüstungsbetriebe im Blick, die eher an der Peripherie angesiedelt waren, sondern die Innenstadt, und dies möglichst zu Zeiten, da diese voll mit Menschen war: das Terrormoment des Luftkriegs, das im Zweiten Weltkrieg eine so zentrale Rolle spielen sollte, kündigte sich bereits an.

8. Kriegsende und Revolution

Die Belastungen aus schlechter Ernährung und ständigem Mangel, alltäglicher Arbeitsbelastung und Angst summierten sich. Der Krankenstand stieg zeitweise auf das Dreifache des Vorkriegsstands. Mangelkrankheiten wie die Tuberkulose breiteten sich aus und endeten häufiger tödlich. Im Sommer 1917 trat eine Ruhrepidemie auf, die 326 Todesopfer forderte und die sich, nachdem sie im November abgeflaut war, im Sommer 1918 erneut zeigte. Krankheiten, die durch mangelnde Hygiene befördert wurden, wie die Krätze oder die Läuseplage, waren teilweise aus den Schützengräben mitgebracht worden. Die vielen Soldaten, die in Köln lagerten, trugen zur Verbreitung bei. Am schlimmsten aber war die Spanische Grippe. Diese Pandemie, die im Frühjahr 1918 ausbrach und in drei Wellen bis 1919 wütete, forderte weltweit zwischen 25 und 50 Millionen Todesopfer und damit mehr als der Krieg. In Deutschland waren es circa 200.000 Todesopfer.

Die vom Krieg geschwächten Menschen hatten nicht die Abwehrkräfte, um der Grippe zu begegnen. In Köln trat die Krankheit bereits im Juni 1918 auf, klang Mitte Juli ab und kam aber Anfang Oktober sehr plötzlich und mit beängstigenden Folgeerscheinungen wieder. Allein in den ersten zehn Oktobertagen starben 324 Menschen, jeden Tag wurden mehrere hundert Neuerkrankungen gemeldet. In den Spitzenzeiten starben bis zu 69 Menschen an einem Tag.

Nach Angaben des Beigeordneten Dr. Peter Krautwig (1869-1927) in der Stadtverordnetenversammlung vom 24. Oktober waren es vor allem junge Frauen, die davon betroffen wurden. Wie viele Opfer die Grippe in Köln insgesamt gefordert hat, ist allerdings nicht bekannt. Die durch den Krieg ohnehin ausgedünnte Ärzteschaft war völlig überfordert und steckte sich in ihrem geschwächten Zustand häufig selber an. In den sieben städtischen Krankenhäusern, in denen während des Kriegs durchschnittlich 30-35.000 Kranke gelegen hatten, lagen im Jahre 1918 durchschnittlich 73.000.

Von sozialen Protesten war bis zum Ende des Kriegs kaum die Rede. Aber die Eigentumsvergehen nahmen zu, teilweise wurden sie auch im großen Stil betrieben.

Einbruchsdiebstähle, bei denen die Einbrecher mit dem Möbelwagen vorfuhren und ganze Wohnungseinrichtungen abtransportierten, wurden beklagt. Insbesondere die Jugendkriminalität stieg erheblich an. Jugendbanden bildeten sich, die organisiert Lebensmittel stahlen, um sie weiterzuverkaufen, und die Schaufenster und Glühbirnen zerstörten. Die seit Herbst 1917 weitgehende Verdunkelung der Straßen kam der Kriminalität entgegen, ebenso die personelle Ausdünnung der Polizei, von der ja auch viele an der Front waren. Am 19. September stellte der Stadtverordnete Hugo Mönnig (1864-1950) im Stadtrat die Bildung einer Bürgerwehr in Aussicht.

Krankenstation mit verletzten Soldaten, 1915, Foto: J. Baer. (Kölner Foto Archiv)

Die Arbeiterschaft hatte länger stillgehalten als zu erwarten gewesen war. Bis in den Spätsommer 1918 hielt der Burgfriede in Köln im Wesentlichen, aber seit dem Sommer 1917 waren erste Auflösungserscheinungen zu beobachten. Die von Karl Liebknecht (1871-1919) angeführte Opposition gegen die Kriegspolitik des Kaiserreichs hatte 1915 in Köln ganze sieben Unterstützer in den Funktionärskreisen gefunden. 1917 hatte sich auch in Köln eine Ortsgruppe der USPD konstituiert, die bis zum Herbst 1918 auf 270 Mitglieder wuchs, allerdings von den Behörden wie auch von der MSPD rigoros verfolgt und an den Rand gedrängt wurde. Eine organisierte Spartakus-Gruppe gab es in Köln nicht. In den Betrieben sah die Sache jedoch zunehmend anders aus. Als im April 1917 in Sachsen und Berlin größere Streiks ausgebrochen waren, war es zwar in Köln ruhig geblieben. Im Juni aber machten zum großen Erstaunen aller die gewerkschaftlich so gut wie unorganisierten Straßenbahnschaffnerinnen den Anfang und wagten einen dreitägigen, geschlossenen Streik, der eine Lohnerhöhung von 50 Pfennig am Tag, drei bezahlte freie Tage im Monat und die Zuwahl von Frauen in die Arbeiterausschüsse der städtischen Bahnen brachte. Im Sommer 1917 streikten zwischen 10.000 und 20.000 Arbeiter in der Metallindustrie, bis in den September hinein, mit dem Erfolg, dass erstmals ein Tarifvertrag mit Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen abgeschlossen wurde.

Auch die Moral der Soldaten bröckelte. Bereits im Winter 1917/1918 wimmelte es in Köln von Deserteuren und Soldaten, die von ihrem Heimaturlaub nicht mehr an die Front zurückkehren wollten. Da sie keine Lebensmittelmarken erhielten, trieben sie auch die Kriminalitätsrate nach oben. Die Zahl der Deserteure im Raum Köln wurde auf 16.000 bis 18.000 geschätzt, unnachsichtig verfolgt von der Feldgendarmerie. Tausende von Soldaten saßen deshalb auf der Festung ein. Als am 6.10.1918 durchdrang, dass der neue Reichskanzler Max von Baden (1867-1929, Reichskanzler bis 9.11.1918) ein Friedensangebot an die Alliierten gerichtet hatte, kippte die Stimmung in der Stadt. Zwar bemühten sich die Kölner Institutionen, von der Handelskammer über den Vaterländischen Frauenverein bis hin zur Stadtverordnetenversammlung, die Stimmung hochzuhalten – die Handelskammer sprach sich gegen das Friedensangebot Max von Badens aus –, aber in der Stadt kam es zu erregten Massenversammlungen. Die Nachricht von Waffenstillstandsverhandlungen im Westen schuf in der grenznahen Stadt Unruhe; Wohlhabende packten schon ihr Hab und Gut und verließen die Stadt, um in weniger gefährdeter Umgebung der Dinge zu harren. In der Presse wurde diskutiert, wie lange die Monarchie noch bestehe.

Dennoch kam die Revolution für Köln überraschend. Nachdem Ende Oktober Matrosen der Kriegsmarine gemeutert hatten, weil sie nicht mehr zu einem aussichtslosen Seegefecht auslaufen wollten, schwoll die Empörung in Kiel an. Am 4. November kam es dort zu einem Matrosenaufstand, der sich wie ein Lauffeuer verbreitete und sogleich als der Beginn einer Revolution mit dem Ziel, den Krieg zu beenden, wahrgenommen wurde. Ein Arbeiter- und Soldatenrat wurde gewählt, an seiner Spitze der Berliner Mehrheitssozialdemokrat Gustav Noske (1868-1946), dessen Ziel darin bestand, die Revolution, das Kriegsende und den nun unvermeidlich erscheinenden Systemwechsel in friedlicher Weise zu bewerkstelligen. Diese Linie verfolgte auch die Kölner Sozialdemokratie. Bereits am 6. November hielt sie eine Volksversammlung in Köln-Mülheim ab, in der eine Resolution angenommen wurde, die sich dafür einsetzte, dass, so der Kölner SPD-Führer Wilhelm Sollmann, „im Kölner Gebiet die unaufhaltsame revolutionäre Bewegung unblutig in geordneten Bahnen verläuft.“[9] Die wenigen Unabhängigen Sozialdemokraten unterwarfen sich dieser Zielvorgabe trotz Murrens. Im Protokoll der Stadtverordnetenversammlung vom darauffolgenden Tag war aber von den Vorgängen im Reich und in Köln noch mit keinem Wort die Rede.

Kölner Notgeld, 1918.

Zu den wichtigsten Akteuren dieser Phase sollten die gemäßigten Sozialdemokraten mit Wilhelm Sollmann und Jean Meerfeld an der Spitze werden, sowie Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der alles daran setzte, um die Ordnung nicht entgleiten zu lassen und dafür auch eine – jedenfalls vorläufige – Entmachtung in Kauf nahm. Als am 7. November revolutionäre Matrosen nach Köln kamen, um ihre in der Festung inhaftierten Kameraden zu befreien, unternahm es Sollmann, ihnen die Zusage abzuringen, dass ihre Agitation sich den Maßgaben der lokalen Arbeiterbewegung unterwerfen werde. Einzelne Gruppen aber hielten sich nicht daran und stürmten nachts die Gefängnisse. Dabei befreiten sie auch ganz gewöhnliche Kriminelle, was in den folgenden Wochen noch zu einem Problem für die städtische Sicherheit werden sollte. Eine Volksversammlung am folgenden Tag wählte einen paritätisch aus Unabhängigen und Mehrheitssozialdemokraten zusammengesetzten Arbeiter- und Soldatenrat, der später ergänzt wurde, der aber ausschließlich aus Partei- und Gewerkschaftsfunktionären bestand. Die Soldaten in der Stadt liefen nun zum größten Teil zur Revolution über oder weigerten sich, auszurücken. Festungsgouverneur Kruge verschwand klammheimlich aus der Stadt, die bereits am Mittag des 8. November in der Hand der Revolution war – ohne Blutvergießen und ohne große Diskussionen um die Aufrechterhaltung der Ordnung.

Oberbürgermeister Adenauer stellte sich umgehend auf den Boden der Tatsachen. Dem Arbeiter- und Soldatenrat stellte er Räume im Rathaus, Telefone, Schreibmaschinen und Papier zur Verfügung. Die ersten revolutionären Anordnungen tragen sowohl den Stempel des Arbeiter- und Soldatenrats als auch das Siegel der Stadt Köln – noch mit dem Wappen des Königs von Preußen. Der Arbeiter- und Soldatenrat bekannte sich auch umgehend zum Ziel einer freigewählten verfassunggebenden Nationalversammlung, nicht zu einer sozialistischen Republik. Im Gefolge trat der Arbeiter- und Soldatenrat aber völlig in den Hintergrund. Stattdessen agierten Kommissionen, die am 8. November gewählt worden waren und die die Verwaltung der Stadt übernahmen. Ein von beiden sozialdemokratischen Parteien bestimmter Aktionsausschuss von zehn Leuten war das eigentliche Leitungsgremium. Hier saßen nun ausschließlich Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre, keine Soldaten. Und es gab den am 10. November eingesetzten Wohlfahrtsausschuss, der ungleich jakobinischer klang als seine pragmatische Arbeit war, nämlich die Versorgung, den Abtransport der Truppen und die öffentliche Ordnung sicherzustellen.

Rückkehr deutscher Truppen über die Hängebrücke in Köln-Deutz. (Bundesarchiv 183-R27436 / CC-BY-SA).

Interessanterweise saß ihm der Oberbürgermeister vor, der dadurch die Verwaltung des Übergangs in der Hand behielt. Dass Adenauer selber Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates gewesen sei (in seinem Nachlass fand sich eine entsprechende Armbinde), ist aber wohl ein Gerücht. Eine vor allem aus Gewerkschaftern bestehende Bürgerwehr wurde aufgestellt, die Plünderungen verhinderte und die hungrigen und heimkehrwilligen Soldaten, mit Proviant versehen, aus der Stadt expedierte. Es gab keine Kundgebungen und keine Streiks, im Gegenteil: die Unternehmer, die ihre Werke vorsorglich erst einmal schließen wollten, wurde von den Arbeitern daran gehindert. Es kam auch kaum zu Gewalt. Die insgesamt zwölf Todesopfer, die in Köln zu beklagen waren, waren zum größten Teil Plünderer, die von der Sicherheitswache erschossen wurden. Die Stadtverordnetenversammlung tagte weiter, wenn auch unter den wachsamen Augen der Volksbeauftragten, die als Aufpasser des Arbeiter- und Soldatenrats in allen städtischen Gremien saßen. Nichts illustriert die Zusammenarbeit von revolutionären Gremien und Adenauer besser als der Dank, den der Volksbeauftragte beim Oberbürgermeister, Heinrich Schäfer, jenem am 21. November, nach glücklicher Pazifizierung der Revolution, in der Stadtratsöffentlichkeit abstattete. Einige dieser Volksbeauftragten wie etwa Schäfer selbst oder der Parteisekretär Paul Runge (1877-1948) haben später hohe Posten in der Kölner Stadtverwaltung erhalten. In der Revolution wurde faktisch jene große Koalition zwischen SPD und Zentrum geprobt, die bis zum Ende der Weimarer Republik die Kölner Stadtpolitik bestimmen sollte.

Truppen der Reichswehr marschieren über die Hängebrücke Richtung Deutz.

Die größte Herausforderung für die neuen Gewalten war der bevorstehende Durchmarsch des zurückflutenden Feldheeres auf dem Weg in die Heimat. Quartier und Verpflegung mussten organisiert werden; außerdem musste sichergestellt werden, dass es nicht zu Konflikten – etwa zwischen Soldaten und revolutionären Arbeitern – kam. Zwei ausgewachsene Armeen in einer Gesamtstärke von 700.000 bis 800.000 Mann marschierten vom 23. November bis zum 3. Dezember durch die Stadt. Es war dies ein Schauspiel, das noch das Spektakel des Truppenaufmarsches von 1914 übertraf, weil der Rückmarsch zu Fuß und innerhalb nur weniger Tage vor sich ging. In fünf Kolonnen marschierten die Soldaten durch eine Innenstadt, die hierfür vom Verkehr freigeräumt wurde. Der Ausschank von Alkohol war in diesen Tagen gänzlich untersagt; der Verkauf von Luftschlangen, Feuerwerkskörpern und Konfetti war verboten worden, um einen etwaigen karnevalesken Anstrich des Ereignisses zu vermeiden. Den Truppen schlug eine Welle der Sympathie entgegen. Die Bevölkerung stand Spalier, viele Häuser an den Marschrouten waren fahnengeschmückt. An den Hauptzugängen zur Innenstadt, so am Hahnentor, waren Ehrenpforten mit Tannengrün und Willkommens-Inschriften angebracht. Vereine und Privatleute errichteten Verpflegungsstationen, in denen sich die Soldaten in den Marschpausen stärken konnten. Das war gleichzeitig die letzte große militärische Aktion in Köln. Die Festung wurde danach aufgelöst, das Festungskommando nach Oldenburg verlegt. Wenige Tage nach den deutschen Soldaten, am 6. Dezember, rückten das erste Regiment der britischen Besatzung ein – mit rot-weißen Fähnchen. Dabei handelte es sich aber nicht, wie manche glaubten, um eine Hommage an Köln, sondern rein zufällig um die Farben des Regiments.

Englische Tanks auf dem Domvorplatz, 30.7.1919.

Der Erste Weltkrieg war damit auch in Köln zu Ende. Er hatte über 15.000 Kölner Soldaten das Leben gekostet. Damit lag Köln etwa im Reichsdurchschnitt. Die Zahl derer, die in der Stadt auf Grund von Krankheiten oder Mangelernährung gestorben waren, wurde vom Leiter des Statistischen Amts, Georg Neuhaus, 1921 auf 4.100 geschätzt. Das war nun deutlich weniger als der Reichsdurchschnitt von etwa einem Prozent zivilen Toten; die Versorgungspolitik der Stadt hatte also ihre Früchte getragen. Verglichen mit dem Zweiten Weltkrieg, als allein durch den Luftkrieg 20.000 Kölner Zivilisten zu Tode kamen und 40 Prozent der Gebäude zerstört wurden, war Köln dieses Mal ohnehin glimpflich davongekommen.

Quellen

Cölner Kriegs-Bürgerbuch. Kriegswirtschaftliche Verordnungen der Reichs- uind Staatsbehörden und der Stadt Cöln. Zusammengestellt und herausgegeben von dem Büro der Preisprüfungsstelle Cöln-Stadt.

Hauptbuch (August 1914 bis August 1916), 32 Nachträge (bis Dez 1919).

Mars. Kriegsnachrichten aus der Familie. Rundbrief der rheinischen Großfamilie Trimborn 1914-1918, hg. v. Heinrich Dreidoppel [u.a.], Essen 2013.

Reuther, Heinrich, Die Stadt Köln im Weltkriege. Im amtlichen Auftrage der Kölner Stadtverwaltung, Köln 1931, Manuskript: Historisches Archiv der Stadt Köln QuD 500, 1-6.

Sollmann, Wilhelm, Die Revolution in Köln, Köln 1918.

Schäfer, Heinrich, Tagebuchblätter eines rheinischen Sozialisten, Bonn 1919.

Stadtcölnische Kriegsfürsorge. 1. August 1914 bis 31.

Dezember 1915. Im Auftrage des Oberbürgermeisters zusammengestellt von Dr. Neuhaus, Direktor des Statistischen Amtes, Cöln 1916.

Statistisches Jahrbuch der Stadt Cöln. Im Auftrag des Oberbürgermeisters herausgegeben vom Statistischen Amt, Jahrgänge 4.1914 – 10.1921.

Verhandlungen der Stadtverordnetenversammlung zu Cöln vom Jahre [1914-1919], Köln [1914-1919].

Literatur

Amling, Elisabeth, „Die Begeisterung in heller Flamme halten“. Die bürgerliche Frauenbewegung in Köln im Ersten Weltkrieg, in: Kölner Frauengeschichtsverein (Hg.), „10 Uhr pünktlich Gürzenich“. Hundert Jahre bewegte Frauen in Köln – zur Geschichte der Organisationen und Vereine, Münster 1995, S. 116-122.

Faust, Manfred, Krieg, Revolution, Spaltung. Die Kölner SPD 1914 bis 1920, in: Brunn, Gerhard (Hg.), SPD in Köln. Ein Beitrag zur Stadt- und Parteiengeschichte, Köln 1986, S. 83-126.

Faust, Manfred, Sozialer Burgfrieden im Ersten Weltkrieg. Sozialistische und christliche Arbeiterbewegung in Köln, Essen 1992.

Kleinertz, Everhard, Konrad Adenauer als Beigeordneter der Stadt Köln (1906-1917), in: Stehkämper, Hugo (Hg.), Konrad Adenauer. Oberbürgermeister von Köln. Festgabe der Stadt Köln zum 100. Geburtstag ihres Ehrenbürgers am 5. Januar 1976, S. 33-78.

Kramp, Mario, 1914: Vom Traum zum Albtraum, Köln und der Beginn des Bombenkriegs in Europa, Köln 2014.

Mergel, Thomas, Streßgesellschaften. Europäische Städte im Ersten Weltkrieg, in: Geschichte in Köln 61 (2014), S. 185-206.

Metzmacher, Helmut, Der Novemberumsturz in der Rheinprovinz, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 168/169 (1967), S. 135-267.

Oepen-Domschky, Gabriele, „Köln im Ersten Weltkrieg“. Ein Manuskript von Heinrich Reuther, in: Deres, Thomas [u.a.] (Hg.), Köln im Kaiserreich. Studien zum Werden einer modernen Großstadt, Köln 2010, S. 131-155.

Schwarz, Hans-Peter, Adenauer, Band 1: Der Aufstieg 1876-1952, Stuttgart 1986.

Standt, Volker, Köln im Ersten Weltkrieg. Veränderungen in der Stadt und des Lebens der Bürger 1914-1918, Göttingen 2014.

Voigtlaender-Tetzner, Gerhard: Die Festung Köln im August 1914, in: Schmidtchen, Volker (Hg.), Festungsbau im 19. Jahrhundert, Köln 1990, S. 16-91.

Parade schottischer Besatzungssoldaten auf der Hohenzollernbrücke.

- 1: Hildegard Brog, D’r Zoch kütt! Die Geschichte des rheinischen Karnevals, Frankfurt 2000, S. 188-201, hier: S. 200.

- 2: Reuther, Die Stadt Köln im Weltkriege, S. 4.

- 3: Reuther, Die Stadt Köln im Weltkriege, S. 10.

- 4: Rheinische Zeitung 4.8.1914.

- 5: Reuther, Köln im Weltkriege, S. 640.

- 6: Der Kölsche Boor steht heute im Kölnischen Stadtmuseum.

- 7: Mars, 24.8.1918, S. 623, Hervorhebung im Original.

- 8: Rheinische Zeitung 28.12.1916.

- 9: Sollmann, Revolution, S. 5.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Mergel, Thomas, Köln im Ersten Weltkrieg, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/koeln-im-ersten-weltkrieg/DE-2086/lido/57d1365e54c212.59206620 (abgerufen am 19.04.2024)