Zu den Kapiteln

1. Einleitung

Wollte man Person und Denken, die philosophischen, theologischen und politischen Bemühungen des deutschen Kardinals Nikolaus von Kues unter einen Nenner bringen, dann ist es wohl der gelebte und gedachte Versuch von Einheit jenseits aller Gegensätze, diese jedoch nicht negierend, sondern umfassend. An der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit stehend, vermittelte er zwischen dem über weite Strecken aristotelisch dominierten Denken des Spätmittelalters und dem Wiedererstarken der neuplatonischen Tradition in der Renaissance. Damit war er zweifelsohne eine der Schlüsselfiguren, die diejenigen Verschiebungen in der Anthropologie in die Wege leiteten, die schließlich im Humanismus der Renaissance mündeten.

Seine aktiven Anstrengungen concordantia um zeigen sich unter anderem in seinem Bemühen um Einheit bei den Konzilen in Basel (1431-1449) und Ferrara-Florenz (1438-1442), eine Spaltung zwischen dem Konzil und dem Papst zu verhindern beziehungsweise eine Union mit der griechisch-orthodoxen Kirche zu erreichen.

In einem besonderen Maße findet man im cusanischen Denken somit eine bestimmte Qualität, die auch die Philosophie anderer großer Denker auszeichnet: Nicht so sehr ein Neubeginn als vielmehr die gelungene Synthese verschiedener Traditionen. Behält man zugleich die historischen Entwicklungen mit im Blick, gewinnt das Bestreben, Differenz als Ausdruck von Einheit in ein größeres Ganzes zu integrieren ohne dabei die Alterität als spezielles Charakteristikum des Finiten verloren gehen zu lassen, nicht nur eine philosophisch-theologische, sondern auch akut politische Relevanz. Denn obwohl sich ein Großteil der philosophisch-theologischen Arbeiten des Cusaners im hochspekulativen Bereich bewegt, geben doch – ganz dem späteren Ideal des Renaissancemenschen entsprechend – praktische Motivationen den Anlass, sich mit dem Spannungsverhältnis Einheit und Vielheit, dem Verhältnis Mensch-Kosmos und Mensch-Gott zu befassen.

Solche Verschiebungen entstehen auch geistesgeschichtlich nicht im leeren Raum. Nicht nur einflussreiche Theologen wie Albertus Magnus, sondern unter anderem auch einer der Lehrer des jungen Nikolaus, Heymericus de Campo (1395-1460), bemühten sich um eine Versöhnung zwischen aristotelischem und neuplatonischem Denken. Der zunehmende Einfluss des letzteren erhielt einen wesentlichen Schub durch die politischen Entwicklungen. Das Eintreffen byzantinischer Gelehrter wie Bessarion (1403-1472) oder Plethon (1360-1452), in deren Tradition der Neuplatonismus schon immer die dominierende Rolle einnahm (bis hin zu einer ausgenommenen Aristoteles-Feindlichkeit), verstärkte bestimmte Richtungen im westlichen Denken. Cusanus kanalisierte also in vielerlei Hinsicht Ansätze durch einen verstärkten Fokus auf dialektische Denkstrukturen – ein Wiederaufleben Platons, das den Gang der europäischen Philosophie bis hin zu Hegel (1770-1831) maßgeblich beeinflussen sollte und sich bis in die Prozessphilosophie und -theologie (zum Beispiel Alfred North Whitehead, 1861-1947) weiter verfolgen lässt.

Zurück zur praktischen Relevanz der cusanischen Philosophie: Cusanus – der bereits im innerchristlichen Bereich durch die Konflikte zwischen Konzil und Papst beziehungsweise einem letzten Versuch einer Ökumene mit der Ostkirche, besonders aber durch den Fall von Konstantinopel erschüttert, mit der Frage vertraut war, wie Pluralität inklusiv umspannt werden konnte – suchte auf philosophisch-theologischer Ebene eine Basis zu entwickeln, die einen friedlichen Diskurs der Religionen ermöglichte, ohne diese ihrer Einzigartigkeit zu berauben. Das Ergebnis ist bekannt: Seine Schrift De pace fidei aus dem Jahr 1454 gilt bis heute als bahnbrechend und das darin vertretene Motto una religio in rituum varietate[1] als Vorläufer der Lessingschen Ringparabel – allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Cusanus kann und will nicht auf den Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens verzichten: Sein Ansatz basiert daher wesentlich auf infinitätsspekulativen Überlegungen, Relationalität und dem Zusammenführen affirmativer und negativer Theologie. Gott, Kosmos, Mensch und das menschliche Erkenntnisvermögen werden daher – trotz des essentiellen Unterschiedes zwischen Gott und Schöpfung – erst in gegenseitiger Bezogenheit verständlich.

2. Das cusanische Gottesbild: Innertrinitarische Relationalität

Die Basis für sein relationales Grundverständnis von Sein als Einheit in Verschiedenheit findet Cusanus in der trinitarischenGrundstruktur des vorherrschenden christlichen Gottesverständnisses, wie er es schon in seinem ersten großen philosophischen Hauptwerk, der docta ignorantia, entwickelt: Die Dreieinigkeit von Gott-Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist verweist in den Augen des Cusaners darauf, dass der Gedanke der Dreiheit in der Einheit wesentlich ist und so alles übersteigt: Denn Einheit (unitas), Gleichheit (aequalitas) und Verknüpfung (connexio) sind dasselbe in der wahren und ursprünglichen Bedeutung des Wortes: Dieses, Das, Dasselbe - unitas, iditas, identitas; wobei

„[d]ieses Selbe nämlich, welches Das genannt wird, [...] auf das Erste bezogen [wird]; was aber Dasselbe genannt wird, verknüpft und verbindet das Bezogene zum Ersten.“ [2]. Nicht nur sind Vater und Sohn in einer gemeinsamen Natur miteinander verbunden, sondern sie können auch als Einsehendes, Einsichtiges und Einsehen (intelligens, intelligibile und intelligere) oder Ungeteiltheit, Unterschiedenheit und Verknüpfung (indivisio, discretio_ _und connexio) gelesen werden. Daher gilt: Gott ist als Vater oder Zeugender die Einheit, als Gleichheit der Einheit ist er Gezeugter oder Sohn und als Verknüpfung und Liebe Heiliger Geist [3]. Obwohl auch schon im Spätmittealter von Albertus Magnus angedacht, gewinnt das im Einen eingeschlossene Verhältnis von Identität, Differenz und ihrer Relation im Cusanischen Denken noch einmal deutlich an Relevanz. Aus seinen frühen philosophisch-theologischen Schriften gewinnt man dabei zunächst den Eindruck, dass Cusanus meinte, Gott im Begriff des Zusammenfalls der Gegensätze, der fassen zu können. Cusanus’ Argumentation zufolge verliert nämlich das berühmte aristotelische tertium non datur [4] im Unendlichen seine Gültigkeit. Die Methoden spekulativer Mathematik und hypothetischer Deduktion nutzend zeigt er sowohl eine Vorgängigkeit der Identität vor der Differenz als auch [5], wie das Anwachsen entgegengesetzter Eigenheiten bis an die Grenzen ihres Vermögens deren konstitutive Einheit erkennen lässt: Das Größte und das Kleinste, die ins Unendliche gedachten geometrischen Formen von Kreis und Gerade koinzidieren aufgrund der gemeinsamen Teilhabe am quale des Infiniten; i.e. nicht, weil sie im Unendlichen ihre Identität verlieren, sondern weil in der vollkommenen Verwirklichung aller Möglichkeiten das Trennende aufgehoben wird [6].

Cusanus fortschreitende Überlegungen zu diesem Thema zeigen, dass er sich der Widersprüche auf logisch-rationaler Ebene, in die er sich verwickeln musste (die absolute Wahrheit ist auch für den _intellectus _nicht einsehbar) durchaus bewusst war. Er sucht daher in seinem Spätwerk seine philosophisch-theologischen Reflexionen über die Natur Gottes noch einmal im Begriff des Nicht-Anderen, des non-aliud, zu erfassen, in dessen relationalem Verweisungscharakter des Anderen auf das Nicht-Andere sich die Relation selbst als Bild des Absoluten erweist: Damit bekommt der Kardinal endlich das Problem zu fassen: zwar bedient er sich immer noch einer Sprache , die wesentlich an den Bedürfnissen einer Substanzontologie ausgerichtet ist, vermag es aber über den Terminus non-aliud endlich, den relationalen Verweisungscharakter des Anderen auf das Nicht-Andere zu verbalisieren und somit die Relation als Bild des Absoluten in einer Begrifflichkeit einzufangen: Als umfassende Ganzheit, die Negativität und Positivität in sich einschließt, wird er zum Ausdruck eines Gottes, der auch die transzendentale Bedingung jedweder Selbstidentität ist [7]. In einer letzten Denkbewegung wird damit auch die göttliche Schaffenskraft als movens für alle Differenz im Seienden entfaltet. Sie ist die Voraus-Setzung für alle alteritas, die in der Welt ausgefaltet wird, während Gott selbst alles ohne Andersheit in sich einfaltet [8]. Es ist dieser Koinzidenzgedanke, der als Komplementärbegriff nur unter Zuhilfenahme des aliud, nicht aber mit alteritas gedacht werden kann, der „die Omnipotenz Gottes als eine Koinzidenz von Möglichkeit und Wirklichkeit [erläutert].“ [9].

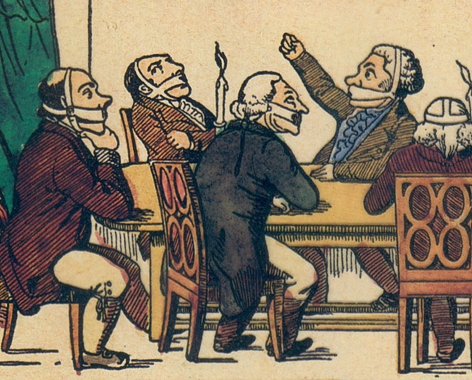

Nikolaus von Kues beim Konzil von Basel, Gemälde, Original in der Kapelle des St. Nikolaus-Hospitals in Bernkastel-Kues, Foto: Erich Gutberlet. (St. Nikolaus-Hospital/Cusanusstift, Bernkastel-Kues)

3. Die cusanische Ontologie: Welt als Andersheit und endliche Unendlichkeit (infinitas finita)

Diese relationale Struktur als Wesensbestimmung des einen Gottes überträgt der Kardinal nun auf sein Weltbild und entwickelt damit eine relationale Ontologie. Die genaue Bestimmung der ontologischen Ebene ist dabei sowohl für die Cusanische Anthropologie als auch für seine Epistemologiezentral: Zum einen ist sie (als Welt) der Ort menschlichen Daseins, zum anderen sind die ontologischen Strukturen aber auch jene Vorgaben, denen jede Erkenntnisbewegung, will sie nicht ihre eigene Intention, Wirklichkeit erkennen zu wollen, ad absurdum führen, folgen muss. Damit reagiert Cusanus simultan auf die Herausforderungen, Erkenntnis- und Wirklichkeitswahrheit separat zu analysieren und dennoch in Relation zu setzen – eine Arbeit, die nicht gelingen kann ohne eine genaue Bestimmung grundlegender anthropologischer Vorgaben.

Indem Cusanus Universum und Welt, die sich durch Differenz und Pluralität auszeichnen, in einer vorgängigen Einheit – Gott – wurzeln lässt, verleiht er ihnen sowohl Legitimität als auch Wert und umgeht so die aus der neuplatonischen Tradition stammende Bestimmung weltlicher Vielheit als negativ und der göttlichen Einheit entgegenstehend: Als geschaffene oder endliche Unendlichkeit,_ infinitas finita _ist das Universum der von der _infinitas infinita _abstammende Ort alles Seienden, das sich in der Welt nur über Andersheit und Abgrenzung zeigen kann [10]. Zugleich bestimmt Cusanus damit das Universum als eines, das wesentlich schon immer Relation ist.

Nun können aber _idem _(als Dasselbe) und _non-idem _nur dann bestimmt werden, wenn sie in irgendeiner Art aufeinander bezogen sind. Die erste grundlegende Relation ist damit eine ontologische, das heißt die Dinge stehen zueinander in unendlich vielen Seinsrelationen. Welt als Ausdruck der von Gott geschaffenen unendlichen Vielheit, entpuppt sich damit als multifunktionales Relationsgefüge. Simultan zeigt sich aber, dass aufgrund ihrer Partizipation an Andersheit (die _per definitionem _ebenfalls wesentlich das Sein von Welt bestimmt) Nicht-Selbes und Selbes in einer Ähnlichkeitsrelation [11] miteinander verbunden sind, die genauer als eine ontologische Ähnlichkeitsrelation bestimmt werden kann.

Die Seinsrelation ist demzufolge Voraussetzung dafür, dass dem Menschen als seiendem Subjekt Welt und Lebenswirklichkeit in ihrer Seinswahrheit, ihrer quidditas, erfahrbar werden, da sich so alles auf einen Ursprung zurückführen lässt.

Acta Concilii Basileensis, Cod. Cus. 166, fol. 1 recto, Original in der Bibliothek des St. Nikolaus-Hospitals Bernkastel-Kues, Foto: Erich Gutberlet. (St. Nikolaus-Hospital/Cusanusstift, Bernkastel-Kues)

Schon hier gilt allerdings, dass man sich immer in der Welt des _aliud _beziehungsweise der alteritas, nie in der des _idem _und der _identitas _bewegt, die ein Raum des Präzisen wäre und demzufolge Seiendes betreffend nur in der ungeschaffenen Unendlichkeit aktualisiert wird. Erst bei Gott sind die Dinge all das, was sie wirklich sind in ihrer präzisen Wahrheit und konstitutiven Gegebenheit. Das heißt, jede Kreatur drückt actualiter in der Welt die eigene Realität ihrer Potenz aus, i.e. die tätige Kraft, die sich in ihr manifestiert. Jedes Andere, ja jeder Gegensatzpol verhält sich damit im Cusanischen Relationsgefüge multifunktional und verliert so seinen negativen Charakter, da alles in die Korrelativität dingübergreifender Bezüglichkeiten integriert ist. Jedes Seiende – nicht nur der Mensch – erfährt in dieser Integration eine Öffnung auf das Unendliche hin. In dieser strebt alles Seiende seiner eigenen Vervollkommnung entgegen, denn nichts in Welt hat alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft und ganz zur Wirklichkeit gebracht. Vielmehr ist es ein ständiges Fließen, ein Umsetzen von Potenz und Akt. Die Öffnung ist also im wahrsten Sinne des Wortes (etwas anthropomorph gesprochen) als _desiderium _zu verstehen: als die Sehnsucht zur eigenen vollkommenen Wirklichkeit jedes einzelnen Seienden.

Erneut müssen diese cusanischen Betrachtungen weltlichen Daseins vor dem Horizont der christlichen Vorgaben betrachtet werden, da alles, was ist, Gott seine Realität verdankt und zugleich den cusanischen infinitätsspekulativen Aussagen Sinn verleiht: Denn nur vor dem Horizont, dass die Dinge als wirklich und damit als wahr gedacht werden, entfaltet auch die berühmte cusanische These der coincidentia oppositorum, des Zusammenfalls der Gegensätze im Unendlichen ihre ganze Sinnhaftigkeit: Die Gegensätze müssen sich als reale Gegensätze gegenüberstehen, um ihre volle Bedeutung zu entfalten.

Zugleich gewinnt der Cusaner für das Universum als _maximum contractum _(größtmögliche Einfaltung) über seine spezifisch aus der Geometrie gewonnen infinitätsspekulativen Überlegungen (der Mittelpunkt eines unendlich gedachten Kreises sei überall) einen Absolutheitswert jedes einzelnen Individuums, da die im Endlichen präsente Immanenz des Infiniten jedes Seiende Mittelpunkt sein lässt: „Jedes Wesen ist als solches unendlich wertvoll, einfach weil es ist.“ [12] .

Außenansicht des St. Nikolaus-Hospitals, Foto: Hans Neusius. (St. Nikolaus-Hospital/Cusanusstift, Bernkastel-Kues)

4. Das cusanische Menschenbild: Die Verhältnisbestimmung von ratio und intellectus als Wesensbestimmung des Menschen und seine erkenntnistheoretischen Konsequenzen

Obwohl das Infinite über die complicatio-explicatio-Beziehungals Prinzip allem Dasein immanent ist, kommt dem Menschen dennoch innerhalb der Schöpfung ein Sonderstatus zu, der sowohl in der schöpferischen Qualität der mens begründet liegt als auch im intellectus, dessen Vorhandensein im menschlichen Geist jeden Einzelnen _ad hoc _in ein Verhältnis zum Absoluten setzt: Zwar steht er ebenfalls neben anderen Seienden im weltlichen (im Unendlichen verankerten) Relationsgefüge. Aber durch das Einwohnen des _intellectus _im Menschen ist die menschliche Seele der _alteritas _überlegen, da der Mensch so ein Bild des _non-aliud _in sich trägt. Deshalb vermag er die Strukturen des Weltgefüges zu überblicken und sie entweder in Erkenntnisakten, die das (Da)Sein betreffen, oder aber in eigenen schöpferischen Akten in Freiheitnachzuvollziehen.

Es ist wesensbestimmend für den Menschen, auf Wahrheit ausgerichtet zu sein – und das zunächst nicht primär allein auf der Erkenntnisebene, sondern auf der Seinsebene: Denn Gott als Ursprung ist auch die absolute Seinswahrheit, auf die alles Seiende hinstrebt. Also ist der Teil menschlichen Seins, der wesentlich vernünftig ist, das Erkenntnisstreben des Menschen, eben nichts, was von Gott wegführt, sondern eine weitere Affirmation auf intellektualer und rationaler Ebene. Wahrheit ist dem Wahrheitsstreben in diesem Ansatz bereits inhärent mitgegeben und damit nichts, was erst und ausschließlich allein aus der Erfahrung gewonnen werden kann. Vernünftiges Erkennen und Kreativität sind dem Menschen gemäße Aktivitäten – in ihnen kommt der Mensch vollkommen zu sich selbst. Zugleich kann dieses Vorwärtsstreben zu sich selbst, das „Werde der du bist“ , nur über gnothi seauton – Erkenne Dich selbst! – führen. Dieses ist aber ein Ausrichten auf und ein Erkennenwollen des eigenen Ursprungs – eine seiende und vor allem intellektuale Rückkehr zu demselben. Beides – menschliche Erkenntnis und Kreativität (die natürlich nicht ex nihilo, sondern aus dem Geschaffensein heraus erfolgt) – hat damit zugleich Gott und sich selbst zum Ziel.

Erkenntnis in und von Welt – also außerhalb der eigenen mens stehend – heißt allerdings zunächst wesentlich Nachvollzug, Angleichung – eben Mut-Maßung: coniecturs. Denn: Erkennbar werden die Dinge (die selbst ständig in Bewegung sind) erst dadurch, dass Nicht-Selbes und Selbes an der Andersheit partizipieren und so in der Ähnlichkeitsrelation miteinander verbunden sind: Nur so ist es möglich, über die Betrachtung eines seienden Objektes Schlüsse auf ein anderes zu ziehen und sich so prinzipiell der Washeit der Dinge über rationale Erkenntnisprozesse anzunähern. Dementsprechend treffen wir in der Welt auch im epistemischen Bereich auf eine Relationsunendlichkeit, die wiederum zur Folge hat, dass alle Erkenntnis immer nur rückbezüglich sein kann: veritas impraecisa: Dinge können nur über den Akt des Messens und damit immer nur in relativer Wahrheit, also unpräzise erfasst werden:

„Dennoch überschreitet vollkommene Genauigkeit der Verbindungen in körperlichen Dingen und eine völlig entsprechende Anpassung des Bekannten an das Unbekannte den menschlichen Verstand so sehr, dass es Sokrates schien, er wisse nichts, außer, dass er nichts wisse, während der weise Salomon versicherte, dass alle Dinge schwierig und in der Sprache nicht ausdrückbar seien.“[13] .

Cusanus begründet sein Argument mit der Nicht-Gleichursprünglichkeit von Maß und gemessenem Objekt – diese Annahme gilt auch dann, wenn der Mensch versucht, sein eignes Sein der Rationalität zugänglich zu machen. Der cusanischen Dialektik zufolge ist der erkennende Mensch fähig, unendlich viele Beziehungen auch noch im kleinsten Teil des Universums zu entdecken, aber die Wahrheit der Seienden „in ihrer Reinheit [bleibt] unerreichbar“[14].

Der Cusaner gelangt so zu dem Bild eines grundlegenden Relationsgefüges als Wesensbestimmung von Sein, Dasein und Erkenntnis: Indem sich Relationalität als das tragende Moment von (göttlicher) Wirklichkeit herauskristallisiert (denn schon dem _non-aliud _eignet _eo ipso _Bezogenheit) zeigt sich, dass der suchende Geist nicht nur im innerweltlichen Bereich, sondern auch zum Absoluten immer nur in vermittelnden Abstraktionsprozessen vorstoßen kann. In jedem Fall bleibt die Vielfalt der Relationen für den Erkennenden unerschöpflich.

Diese Überlegungen führen Cusanus nun zu dem Problem, wie das diskursiv arbeitende (und demzufolge Widersprüche ausschließende) rationale Denken sich dennoch dem Göttlichen, das sich hinter der Mauer (so ein Ausdruck des Cusaners) der _coincidentia oppositorum _verbirgt, annähern kann. Die Lösung des Kardinals fußt wesentlich auf der scholastischen Tradition und geht dennoch in der Frage nach Erkennbarkeit und Wesensbestimmungen Gottes entscheidend über sie hinaus: Das Erkenntnisinstrument für den Zusammenfall der Gegensätze (und damit die Wahrheit Gottes berührende) ist das reflexive Erkenntnisvermögen der Vernunft (intellectus), die als Grundlage allen rationalen Erkennens aufgedeckt und so zur Schaltstelle zwischen Endlichem und Unendlichem im Menschen wird: Indem der eigentlich in Unterscheidungen arbeitende Verstand (ratio) an diesen Punkt gelangt, verweist er auf seinen in der Vernunft wurzelnden göttlichen Ursprung und zugleich auf die Überwindung seiner eigenen Grenzen. Im intellectus ruht auch die eigentliche Wahrheitsbezogenheit des Menschen, die, da sie allen Menschen eignet, nicht im Endlichen entstanden sein könne [15]. Mit diesem Ins-Verhältnis-setzen als Parameter für alles Wissen-können ist der Mensch dem rationalen Nachvollzug immer schon voraus. In ihm scheint die Fähigkeit auf, sich Gott immer ähnlicher zu machen und damit mehr und mehr zu jenem Abbild zu werden, das Unendlichkeit und Vollkommenheit am besten ausdrücken kann [16].

An dieser Stelle platziert nun der Cusaner seine Christologie: Dass Christus als inkarnierter logos von derselben Natur ist wie der Vater wurde bereits gezeigt. Zugleich ist er aber „ganz Mensch“ und steht damit in einer Mittlerfunktion zwischen Gott dem Schöpfer und der Schöpfung: Der Mensch als das Abbild Gottes in der Schöpfung (und damit in derselben ausgezeichnet) müsste – der cusanischen Logikzufolge – in seiner Perfektion mit dem Urbild selbst zusammenfallen. Diese Perfektion des höchsten Seienden (des Menschen) ist für Cusanus mit der Gestalt Jesu Christi historische Wirklichkeit geworden. Damit kann der Cusaner trotz der unglaublichen Aufwertung des Menschen, die er in seinen philosophisch-theologischen Überlegungen vornimmt (und die in der Weiterentwicklung der Renaissance noch stärker werden sollte) an der Notwendigkeit der Inkarnation für die Erlösung des Menschen festhalten. Würde diese Argumentationsfigur fehlen, geriete die Theologie des Cusaners zu leicht in die Nähe Meister Eckharts, der in einigen seiner deutschen Predigten andeutet, dass durch die Eingeborenheit des Gottessohnes in den ungeschaffenen Teil der Seele die Unterscheidung zwischen Mensch und Christus in diesem Zusammenfall (das heißt in diesem Teil der Seele) aufgehoben sei [17].

Auch wehrt sich der Cusaner gegen mystische Deutungsweisen, die der _ratio _in Bezug auf (Gottes)erkenntnis jeglichen Wert absprechen wollen. Das kann schon insofern nicht Ziel des cusanischen Denkens sein, als es ihm ja gerade nicht auf das Verschwinden der Verschiedenheit ankommt als vielmehr darauf, die Affirmation des Einen im Vielen – und diese wird im geistigen Bereich wesentlich vom Rationalen vollzogen – aufzuweisen. Und so bedarf nicht nur der Verstand seiner Verwurzelung in der Vernunft, sondern auch die Vernunft, deren Teilhabe am Göttlichen im konkreten Vollzug ihrer synthetischen Fähigkeiten verwirklicht wird, des dialektischen Aufstiegs durch die _ratio _und deren Verwendung von (mathematischen oder sprachlichen) Symbolen, um zur vollen Entfaltung zu gelangen. Nach der Herausforderung eines Nominalismusockhamscher Prägung bedeutet die cusanische Herangehensweise für die ratio, dass ihre Erkenntnisse, die sich in Mutmaßung und Messen den Wahrheiten der Dinge annähern, im Rahmen des Relativen ihre volle Gültigkeit behalten. Damit bestimmt dieser Ansatz auch das Verhältnis des Menschen zu seiner Rationalität neu, da er ein Vertrauen in das eigene Denken und seine Leistungen. Denn nur über geistige Reflexion kann letztlich ein bewusstes Bejahen der eigenen Identität stattfinden, die sich aber eingebaut und gehalten in einem Relationsgefüge, ergo einer ihr vorgängigen Wirklichkeit weiß. Diese kann sie aufgrund der unendlich vielen möglichen Verbindungen zwar nicht erschöpfend erfassen, weiß sich aber in der Gewissheit ständiger (auch intellektualer) Berührung immer mit ihr verbunden. Mit der Annahme einer solchen Realität ist sich der dialektischarbeitende Verstand bewusst, dass das Erhalten seiner eigenen Relationalität lebensnotwendig ist, um die Stabilität der eigenen Position zu gewährleisten – auch indem notfalls Korrekturbewegungen vorgenommen werden.

Ausdruck dieses rationalen Erkenntnisvermögens und Möglichkeit zur Kommunikation ist die Sprache. Aber bei Cusanus ist Sprache nicht einfach nur eine weitere Ebene, sondern sie hat ihre Verbindung zur Wirklichkeit, indem sie – ganz wie Heidegger es bei Parmenides deutet – „als das entbergende Wort den anfänglichen Bezug des Seins zum Menschen und damit erst den Bezug des Menschen zum Seienden innehat.“ [18]. Sprache ist damit der Ausdruck, der Denkprozesse in phänomenal wahrnehmbare Gegebenheiten transponiert und somit dem Menschen seine Wahrnehmung von Wirklichkeit bewusst vor Augen führt. Nimmt man Cusanus in seiner Aussage ernst, man solle sich nicht so sehr an seine Worte klammern, sondern vielmehr ihre Bedeutung als Anhaltspunkt für weitere Überlegungen nehmen, stößt man genau auf die Problematik der Verweisungsdynamik von Sprache, die in die Reflexion über relationalontologische Erkenntnismodelle mit einbezogen werden muss. Cusanus plädiert dafür, Sprache in ihrer lebendigen Medialität wahrzunehmen und auszuleuchten, um so auf die Wahrheit abzuzielen, die „den Wörtern, der Rede oder den Worterklärungen und den sinnlichen Bildungen vorausgeh[t]“ [19]. Denn dieses Charakteristikum der Sprache als Träger von Bedeutung erklärt die unbedingte Notwendigkeit von Kommunikation und den engen Zusammenhang mit dem Diskurs, der, von dis-cursus als das Hin- und Herlaufen abgeleitet, erst über Relationen und regelhafte Bezüge seine Funktion erhält [20]. Die so eingeforderte Verknüpfung von Aussagen, die wiederum nur vor dem Horizont weiterer Verknüpfungen verständlich wird, ist das Feld, auf dem Erkenntnisaustausch über verschiedene, in den Augen der sie äußernden Subjekte wahre Überzeugungen beziehungsweise Infragestellungen solcher wahren Überzeugungen stattfindet. Er ist der vom Menschen hergestellte Raum, in dem sich Vielheit zeigt und ereignet und in dem sich in dialektisch ablaufenden, auf Austausch beruhenden dynamischen Erkenntnisprozessen die Suche nach der eigenen Identität im Rahmen von vorgegebener Wirklichkeit vollzieht.

Graphik Erkenntnismodell

Zugleich bleibt ein solches Modell aber ontologisch verwurzelt, das heißt der Seinszusammenhang, in dem sich der Mensch immer schon vorfindet, ist per se auch immer schon ein Sinnzusammenhang – Sein ist gut und sinnvoll, weil es in erster Instanz von Gott gewollt ist. Noch ist es nicht der Mensch, der seine Gottesbildlichkeit so weit vorangetrieben hat, dass die Sinngabe autonom, das heißt allein aus dem menschlichen Kontext heraus vorgenommen ist – noch ist der Mensch nicht selbst Gott geworden wie Nietzsche es in der „Fröhlichen Wissenschaft“ prophezeite. Dennoch wird in vielerlei Hinsicht eine anthropologische Verschiebung eingeleitet: Denn der Mensch wird nun nicht mehr als feststehend im Weltgefüge bestimmt, sondern als ein Sein, dessen Wesen primär die Suche und Ausrichtung nach dem Unendlichen ist. Es ist damit eo ipso dynamisch angelegt. Die dazu notwendige Fähigkeit zur Selbsttranszendenz (die immer schon das Verlangen nach Vollzug einschließt) aber liegt in der mens als geschaffener Unendlichkeit mit der Berufung, selbst zu schaffen. Die Verwurzelung im Infiniten wird damit auch auf erkenntnistheoretischer Ebene abgesichert und bestätigt. Somit ist das cusanische Prinzip der Mutmaßung genau keine skeptische Position, sondern ein „Angleichungsstreben der mens humana an das Wahrheitsmaß der mens divina“ [21].

Dass das menschliche Fragen und Streben nach Wissen ganz nach sokratischem Vorbild immer schon durch Wissen und Nichtwissen gekennzeichnet ist (und somit methodisch dialektisch und dialogisch arbeitet), lässt Cusanus auch die Möglichkeit einer gewussten (i.e. als gesichert wahrgenommenen) Annäherung an Wahrheit – auch im (inter)religiösen Kontext: Der Lessingsche Relativismus, in dem sich die beste Religion praktisch erweisen muss, wäre für den Cusaner weder denkerisch akzeptabel noch politisch erfolgsversprechend gewesen. Aber Cusanus vermag es, die traditionellen antik-christlichen Vorgaben, die das Rationale als endliches, dialektisch und analytisch arbeitendes Erkenntnisvermögen im intuitiv oder synthetisch erfassenden Intellektualen (dem göttlichen logos oder nous wesensverwandten) wurzeln lassen, weiter zu deuten: Mit seinen strukturellen Zuordnungen eröffnet er einen Spielraum, der für verschiedene Riten und großzügige Auslegungen als Ausdrucksweisen des menschlichen Strebens nach Wahrheit Raum lässt, ohne sich von den eigenen Glaubenswahrheiten zu verabschieden. Damit weist er argumentativ philosophische und theologische Grundsätze als mögliche Lösungen für die politisch-praktischen Herausforderungen seiner Zeit aus.

Siglen

[de civ.] Augustinus, Der Gottesstaat. De civitate Dei (Aurelius Augustinus' Werke, Band 2), Paderborn 1979.[Metaphysik] Aristoteles, Metaphysik.

[de int.] Cusanus, Nikolaus, De interpretatione.

[de con.] Cusanus, Nikolaus, De coniecturis, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 2, Wien 1966, S. 1-209.[doct. ign.] Cusanus, Nikolaus, De docta ignorantia, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 1, Wien 1964, S. 191-517.

[non-aliud] Cusanus, Nikolaus, De non-aliud, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-TheologischeSchriften, Band 2, Wien 1966, S. 443-565.

[pac. fid.] Cusanus, Nikolaus, De pace fidei, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 3, , S. 705-797.

[ven. sap.] Cusanus, Nikolaus, De venatione sapientiae, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 1, Wien 1964, S. 1-189.

[vis. De.] Cusanus, Nikolaus, De visione Dei, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 3, Wien 1967, S. 93-219.

Quellen

Augustinus, Der Gottesstaat. De civitate Dei, (Aurelius Augustinus' Werke, Band 2), Paderborn 1979.

Aristoteles, Metaphysik.

Aristoteles, De interpretatione.

Literatur

Bocken 2005: Bocken, Inigo, Die Wahrheit des Dialogs. Die Bedeutung des cusanischen Denkens für Martin Bubers Entwurf einer Dialog-Philosophie, in: Reinhardt, Klaus/Schwaetzer, Harald (Hg.), Cusanusrezeption in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, Regensburg 2005, S. 7-32.

Bolberitz 1989: Bolberitz, Paul, Philosophischer Gottesbegriff bei Nikolaus Cusanus in seinem Werk: „De non Aliud“, Leipzig 1989.

Brede 1985: Brede, Rüdiger, Aussage und Discours. Untersuchungen zur Discours-Theorie bei Michel Foucault,, Frankfurt/Main 1985.

Cusanus, Nikolaus, De coniecturis, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 2, Wien 1966, S. 1-209.

Cusanus, Nikolaus, De docta ignorantia, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 1, Wien 1964, S. 191-517.

Cusanus, Nikolaus, De non-aliud, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 2, Wien 1966, S. 443-565.

Cusanus, Nikolaus, De pace fidei, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 3, S. 705-797.

Cusanus, Nikolaus, De venatione sapientiae, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 1, Wien 1964, S. 1-189.

Cusanus, Nikolaus, De visione Dei, in: Gabriel, Leo (Hg.), Philosophisch-Theologische Schriften, Band 3, Wien 1967, S. 93-219.

Heidegger 1992 (1982): Heidegger, Martin, Parmenides, Frankfurt/Main 1992 (1982).

Eckhart 1958: Meister Eckhart, Predigten, Nr. 1-24, Band 1 von Deutsche Werke, Stuttgart 1958.

Roth 2000: Roth, Ulli, Suchende Vernunft. Der Glaubensbegriff des Nikolaus Cusanus, Münster 2000.

Rombach, Heinrich, Substanz, System, Struktur, Band 2, München 1966.

Schleiermacher, Friedrich, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, Göttingen 1991(1799).

Schneider 1970: Schneider, Gerhard, Gott – das Nichtandere. Untersuchungen zum metaphysischen Grunde bei Nikolaus von Kues, Münster 1970.

Thiemel 2000: Thiemel, Markus, Coincidentia. Begriff, Ideengeschichte und Funktion bei Nikolaus von Kues, Aachen 2000.

Bibliotheksraum des St. Nikolaus-Hospitals, Foto: Achim Bednorz. (St. Nikolaus-Hospital/Cusanusstift, Bernkastel-Kues)

- 1: Vgl. pac. fid., S. 711.

- 2: doct. ign., S. 221.

- 3: doct. ign., S. 219-287.

- 4: Vgl. Metaphysik IV, 3-6 b und de int., c. 9.

- 5: Vgl. doct. ign., S. 215.

- 6: Vgl. zur geometrischen Veranschaulichung besonders doct. ign., XIII.

- 7: Bolberitz 1989, S. 36-37.

- 8: vis. de., S. 154-155.

- 9: Thiemel 2000, S. 142.

- 10: Hegel bestimmt Identität letztlich auf eine ähnliche Art und Weise.

- 11: Vgl. Thiemel 2000, S. 128.

- 12: Bocken 2005, S. 16.

- 13: doct. ign., S. 197.

- 14: doct. ign., S. 203.

- 15: Hier haben wir den Bezug zur augustinschen Illuminationsthese, wie sie auch bei Thomas von Aquin Verwendung findet.

- 16: Vgl. Roth 2000, S. 250.

- 17: Eckhart 1958, 1, 73.1: 157,8.

- 18: Heidegger 1992 (1982), S. 115.

- 19: ven. sap., S. 153.

- 20: Brede 1985, S. 10ff.

- 21: Schneider, S. 24-25.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Gottlöber, Susan, Nikolaus Cusanus - philosophische Grundgedanken, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/nikolaus-cusanus---philosophische-grundgedanken/DE-2086/lido/57d1225a917845.06989268 (abgerufen am 24.04.2024)