Zu den Kapiteln

1. Annäherung an die „Zwischenkriegszeit“

Die Jahre zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Anfang des Zweiten Weltkrieges werden im deutschsprachigen Europa gemeinhin als „Zwischenkriegszeit“ bezeichnet. Die Geschichtswissenschaft deutet sie ganz unterschiedlich, je nach Blickwinkel unter anderem als „Urkatastrophe“[1] oder als „Höllensturz“,[2] insgesamt aber als Phase besonders ausgeprägter politischer und wirtschaftlicher Instabilität und Krisenhaftigkeit.[3]

Der Begriff „Zwischenkriegszeit“ meint jedoch nicht überall das Gleiche. In einzelnen Ländern, wie zum Beispiel den Niederlanden, wird als deren Ende der Zeitpunkt des Einmarsches deutscher Truppen (1940) angesehen. In Österreich wird dagegen eher der „Anschluss“ 1938 als das Ende dieser Phase bezeichnet. In Deutschland wird der Begriff wegen der scharfen Zäsur des Jahres 1933, welche die „Zwischenkriegszeit“ in eine Zeit der Weimarer Republik und eine Zeit des Nationalsozialismus teilt, für die Entwicklung in Deutschland zwischen den beiden Weltkriegen eher selten verwendet.

Wie auf Kriege Kriege folgen, ist im Umfeld der Debatten um den Ersten Weltkrieg in den letzten Jahren viel diskutiert worden. Der Tübinger Neuzeithistoriker Dieter Langewiesche hat 2019 in einem viel beachteten Buch die Frage aufgeworfen, ob die Kriege im modernen Europa nicht geradezu als „gewaltsame Lehrer“ zu betrachten seien. Die Kriege – vor allem die des 19. und 20. Jahrhunderts – hätten Europa soweit verändert, dass es quasi keine Alternative mehr zum Frieden gab.[4] Das eröffnet eine hoffnungsfrohe Sicht auf die Zukunft, die jedoch durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 2022 mehr als nur einen Dämpfer erfahren hat. Mit Hegel könnte dem entgegenhalten werden, dass die einzige Einsicht, welche die Menschen je aus der Geschichte gelernt haben, jene sei, dass sie niemals aus ihr gelernt hätten.[5]

Für die „Zwischenkriegszeit“ scheint das zu stimmen. Schließlich wurde in Europa gerade einmal 20 Jahre nach dem Ersten der Zweite Weltkrieg entfacht, und zwar von Menschen, denen die Gräuel des Ersten Weltkrieges noch deutlich vor Augen standen. Dass sie allerdings einen Zweiten Weltkrieg vom Zaun brachen, war den meisten Beteiligten ebenso unbewusst wie der Umstand, dass sie von 1918 bis 1939 in einer „Zwischenkriegszeit“ gelebt hatten. Erst aus der Retrospektive heraus erscheint uns dieser Zeitabschnitt – und auch nur für Mitteleuropa – als eine kriegslose Zeit zwischen zwei Kriegen. Das aber trifft nicht für alle europäischen Staaten zu, wie allein der Abessinienkrieg dokumentiert, den Italien 1935 vom Zaune brach. Außerdem gestaltete sich das Leben in den unterschiedlichen Ländern in dieser Phase keineswegs gleichförmig.

Mit dem Projekt „StadtRäume“ wird das untersucht. Denn ebenso wenig wie es ein Ende des Ersten Weltkrieges gab, hat es eine „Zwischenkriegszeit“ gegeben. Zwar war die Gefahr eines kommenden Kriegs nach 1919 nicht gebannt, aber sein Kommen auch keineswegs gewiss. Alltagsleben und Politik in den Jahren zwischen 1918 und 1939 gestalteten sich anders als die retrospektive Klassifizierung der Nachgeborenen vermuten lässt.

2. Projektidee

Das Projekt „StadtRäume“ setzt ein internationales Projekt („Der Erste Weltkrieg – Euphorie und Neuanfang. Entwicklungen und Wahrnehmungen in europäischen Städten 1914 und 1918“) fort, bei dem die Zeit des Ersten Weltkrieges aus alltagsgeschichtlicher Perspektive erkundet und in zwei Ausstellungen sowie in einem umfangreichen Buchprojekt dokumentiert werden konnte.[6] In chronologischer Folge schließt „StadtRäume“ daran an. Vergleichend soll die Stadtentwicklung in acht europäischen Städten von 1918 bis 1939 aufgearbeitet werden. Nicht nur die äußere Entwicklung mit ihrem materiellen Niederschlag wird in den Blick genommen, sondern zugleich die mentale Entwicklung der Stadtbevölkerung.

An dem vom Jülicher Geschichtsverein 1923 e.V. und Opladener Geschichtsverein von 1979 e.V. Leverkusen initiierten Projekt nehmen Vereine und Einrichtungen aus den Städten Bracknell (Vereinigtes Königreich), Villeneuve-d‘Ascq (Frankreich), Ratibor/Racibórz (Polen), Oulu (Finnland), Ljubljana (Slowenien), Jülich, Leverkusen und Schwedt/Oder (alle Deutschland) teil.[7] Es hat die Laufzeit 2021 bis 2023.

Dabei war – was historisch zunächst trivial erscheint – die Ausgangslage in allen acht beteiligten Städten 1918 eine andere. Aus der Retrospektiven ergeben sich indes auch Gemeinsamkeiten unterschiedlichster Art, die darin bestehen, dass Bracknell, Leverkusen und Villeneuve d’Ascq 1918 als eigenständige politische Kommunen noch gar nicht existierten, Schwedt/Oder und Jülich als Garnisonsstädte vor ähnlichen Problemen der Erneuerung standen oder Leverkusen und Ratibor insofern in die langfristigen Auswirkungen des Ersten Weltkrieges involviert blieben, als sie von Besatzungsmächten verwaltet und überwacht wurden, was vornehmlich ihrer topographischen Lage inmitten von Regionen der Montanindustrie geschuldet war.

Übersichtskarte mit den am StadtRäume-Projekt beteiligten acht Städten in sechs europäischen Ländern. (LA MECHKY PLUS GmbH)

Im Projekt „StadtRäume“ wird ausgehend von der wissenschaftlichen Aufarbeitung der jeweiligen Stadtentwicklung der europäische Vergleich hergestellt, durch den Gemeinsamkeiten wie Unterschiede in der äußerlichen Entwicklung zum Vorschein gebracht werden, die – wie es der zweiten Zielrichtung des Projekts entspricht – in Korrespondenz zur kulturellen Entwicklung gestellt werden, die als Ausdruck eines mentalen Stadtbewusstseins betrachtet werden. Auf diesem Wege wird das verschlungene Ineinander von materiellen Gegebenheiten und mentalem Bewusstsein zum Vorschein gebracht. Dabei ist entscheidend, dass im Rahmen des Projekts ein kommunaler, kein nationaler Vergleich angestrebt wird. Insofern sich dieser Städtevergleich auf die „Zwischenkriegszeit“ bezieht, werden durch ihn auch die Kontinuitäten oder Brüche aufgedeckt, die auf ihre je unterschiedliche Weise die Voraussetzungen für den Beginn und den Verlauf des Zweiten Weltkrieges bedingten. Dabei wird keineswegs der Konstruktionscharakter der Epochenbezeichnung „Zwischenkriegszeit“ verkannt. Der Zeitrahmen soll aber nutzbar gemacht werden, um die Unterschiede in Stadtentwicklung und städtischem Bewusstsein zu vergleichen.

Die internationale Kooperation im laufenden Projekt hat sich nicht nur inhaltlich bewährt, sondern sie ist vor allem ein Motor der internationalen Verständigung im Bereich der Kultur. Jugendliche werden bewusst einbezogen. Sie beabsichtigt, aus der Region heraus die kulturelle Zusammenarbeit zu fördern. Akteure der Geschichtskultur in acht europäischen Städten sowie kulturelle Institutionen in der Rheinregion arbeiten eng zusammen und entwickeln gemeinsame Produkte (Filmbaukasten, Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, neue Formate etc.), die der gegenseitigen historischen Verständigung dienlich sind, ohne dabei das historische Bewusstsein ungebührlich zu vereinheitlichen.

3. Projektbestandteile

Das Projekt gliedert sich in zwei Teilprojekte:

StadtRäume – Eine europäische Kulturgeschichte zwischen 1918 und 1939 als multilingualer und variabler Filmbaukasten für die historisch-politische Bildung (StaR/UrbS)

Das Teilprojekt basiert auf zwei Säulen: Zum einen wird in acht europäischen Städten die Geschichte der Jahre 1918 bis 1939 auf der Basis eines kulturraumsemiotischen Konzepts aufgearbeitet. Dabei wird die Stadt als sozialer Raum verstanden, der sich in den Bedingungen der materiellen Gegebenheiten (Architektur, Infrastruktur, Institutionen von Politik und Wirtschaft etc.) herausbildet. Das Agieren der Stadtgesellschaft und ihr Stadtbewusstsein werden als reaktive Prozesse verstanden, die nicht nur den sozialen Raum oder die Stadtkultur herausbilden, sondern simultan darauf zurückwirken. Mit anderen Worten: materiale und ideelle Stadtkultur stehen in einem komplementären Verhältnis.

Aufgrund ihrer heterogenen Beschaffenheit und Geschichte eignen sich die acht am Projekt beteiligten Städte für einen Vergleich ihres jeweiligen Kulturraums während der Jahre 1918 bis 1939. Die dabei zu erzielenden strukturellen Einsichten können auf die Gegenwart übertragen werden und als solche für die historisch-politische Erwachsenen- und Jugendbildung fruchtbar gemacht werden.

Damit ist die zweite Säule angesprochen, die auf dem Fundament der stadtgeschichtlichen Forschung fußt; sie steht im Zentrum von StaR / UrbS. Aus der historischen Forschung heraus entstehen zirka 100 Filmclips. Diese Sammlung kann in unterschiedlichen Formen kombiniert werden, so dass sich mit ihr unterschiedliche Geschichten über die stadtgeschichtliche Entwicklung 1918-1939 filmisch erzählen lassen. Sowohl die Stadtgeschichte einer Stadt als auch Stadtgeschichten im bi- oder multilateralen Vergleich oder sogar eine gesamteuropäische Entwicklung können durch die Kombination der Clips dargestellt werden. Aufgrund der Mehrsprachigkeit der Clips sind bi- oder multilinguale Varianten möglich.

Die Kombinationsvielfalt lässt unterschiedliche didaktische Konzeptionen zu. Damit Filme entstehen, die den Standards der historisch-politischen Didaktik entsprechen, wird simultan mit dem Digital Clip Kit (DCK) eine didaktische Handreichung entwickelt. Es erläutert, wie aus den Clips Filme hergestellt und in der Bildungsarbeit eingesetzt werden können (Clips build History = CbHis). Die Kategorisierung der Themen in die Bereiche Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur bei gleichzeitiger Perspektivierung unter die Aspekte Internationalisierung und Modernisierung macht die Filmclips untereinander anschlussfähig.

Das DCK als auch das CbHis werden im gemeinsamen Prozess, der parallel mit der historischen Forschungsarbeit läuft, konzipiert und mit der Unterstützung von internationalen Experten für Geschichtsdidaktik und für digitale Medien realisiert. In der Endphase des Projekts werden sie in eine Internetpräsenz überführt, die beides permanent verfügbar macht und so zu einem neuen Instrument der historisch-politischen Bildungsarbeit in Europa werden kann, das beliebig erweiterbar ist.

StadtRäume – rheinische und europäische Städte als Kulturräume in der „Zwischenkriegszeit“ (1918–1939) (StaR/UrbS)

Zentrales Ziel dieses Teilprojektes[8] ist die Förderung eines europäischen Geschichtsbewusstseins als Basis europäischer Identität. Gemeint ist kein einheitliches, sondern ein dynamisches und diskursives Geschichtsbewusstsein, das sich verändernden Verhältnissen anpassen und im permanenten Gespräch über Geschichtsdeutungen bleiben kann. Ein Netzwerk aus 14 Institutionen in drei deutschen und fünf europäischen Städten untersucht die Stadtkultur vor Ort. Durch Vergleich der Befunde wird Europa als Konstrukt aus geographischem und kulturellem Raum erkennbar und die Einsicht gefördert, dass unterschiedliche Voraussetzungen für die europäische Integration bestehen, weshalb kein einheitliches Geschichtsbild anzustreben ist. Bildungsarbeit legt die Basis, dass möglichst breite Kreise in Europa dazu befähigt werden, über ihr auf unterschiedlichen Erfahrungen beruhendes historisches Bewusstsein ins Gespräch zu kommen. Dafür ist die Befassung mit dem städtischen Nahraum durch dessen Niedrigschwelligkeit besser geeignet als die nationale Geschichte, die zudem häufig in hohem Maße politisch konnotiert ist.

Alle Partner sind mit historischer Arbeit seit langem vertraut. Sie beschäftigen und unterstützen Historiker, Studierende, alte und junge geschichtsinteressierte Laien. StaR/UrbS steht einem breiten Kreis offen und fördert die Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtlichen Experten der städtischen Geschichte und Kultur. In Form von regelmäßigen Symposien und Workshops wird am lokalgeschichtlichen Gegenstand gearbeitet und seine (geschichts-)kulturellen Eigenheiten herausgestellt.[9]

Die Projektlandschaft StadtRäume. (Anfertigung der Autoren)

Die Befunde werden durch Vorträge, Ausstellungen, Publikationen sowie medial und interaktiv in digitaler als auch analoger Form einem breiten Publikum vermittelt. Die Entwicklung solcher Formate ist explizites Ziel. Dazu sind der internationale Austausch und das intergenerationelle Gespräch hilfreich. Unabdingbar ist es, ein didaktisches Konzept zu entwickeln, das der historisch-politischen Bildungsarbeit und dem „Demokratielernen“ durch historische Reflexion vergangener und gegenwärtiger Zustände dienen kann. Die konzipierten Medien und Methoden sind auf andere Felder historisch-politischer Bildung übertragbar.

Regionale und lokale Umsetzung des Teilprojektes in der Rheinschiene, Leverkusen und Jülich: „1923 – Wendejahr der Weimarer Republik im Westen“

Die beiden oben genannten Teilprojekte werden in den beteiligten Städten durch die dort ansässigen Kooperationspartner und lokalen Netzwerke eigenständig durchgeführt. Hierbei wurde ausgehend von der Städtepartnerschaft Leverkusen – Racibórz ein zusätzliches Teilprojekt entwickelt, in dem die Rhein-Ruhr-Region und Oberschlesien im Hinblick auf die krisenhafte Situation der frühen 1920er-Jahre miteinander verglichen werden.[10]

Neuseeländischer Soldat der britischen Besatzungstruppen vor dem Opladener Aloysianum, um 1920. (Stadtarchiv Leverkusen, 6006.01.014)

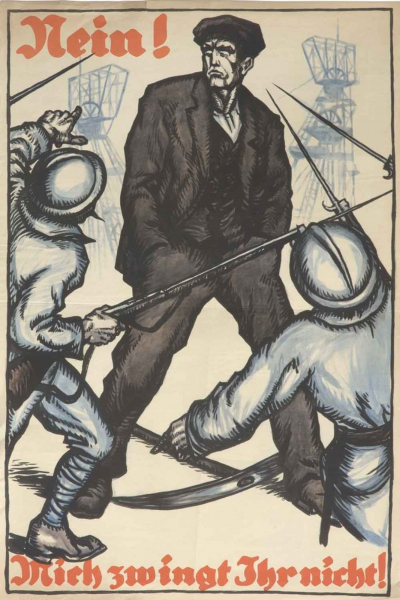

Für das auf das Rheinland bezogene Teilprojekt steht das Jahr 1923 als „Wendejahr der Weimarer Republik im Westen“ im Mittelpunkt der Überlegungen: Die frühen 1920er-Jahre bedeutenden für den rheinischen Raum eine Zeit großer Herausforderungen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden weite Teile des Rheinlands unter Besatzung der Siegermächte Großbritannien, Frankreich, Belgien und die Vereinigten Staaten gestellt. Anfang 1923 eskalierte die Situation, als belgische und französische Truppen das Ruhrgebiet als Zwangsmaßnahme gegen das Deutsche Reich besetzten, das sich unter anderem angesichts einer galoppierenden Inflation nicht mehr in der Lage sah, die auferlegten Reparationszahlungen zu bedienen. In der Folge kam es zu einem Generalstreik, den die Besatzungstruppen mit Waffengewalt verhindern wollten. Hinzu trat ein separatistischer Aufstand, der eine vom Deutschen Reich unabhängige Rheinische Republik zum Ziel hatte. Nur durch das besonnene Eingreifen der weiteren Siegermächte konnte die Gesamtsituation entschärft werden. Es mutet wie ein Wunder an, dass sich die Wirtschaft im Westen bald wieder erholte. Auch das Besatzungsregiment wurde konzilianter. Zwei Jahre nach der komplexen und krisenhaften Situation 1923 beging man im Rheinland mit großem Aufwand die sogenannte Jahrtausendfeier. Anlass war die vermeintlich 1000jährige Zugehörigkeit der Rheinlande zum mittelalterlichen deutschen Reich. Rheinlandweit fanden Veranstaltungen statt, die dieses Jubiläum als Moment nationaler Selbstvergewisserung nutzten.[11] Aus der Betrachtung lokaler Beispiele ergibt sich ein facettenreiches Gesamtbild, das eine Bevölkerung zeigt, die hin und her gerissen war zwischen den spürbaren Nachwirkungen des verlorenen Ersten Weltkrieges mit den entsprechenden materiellen wie immateriellen Verlusterfahrungen sowie den sich ergebenden Möglichkeitsräumen einer sich teilweise rasant erneuernden Gesellschaft in der Demokratie der Weimarer Republik.[12]

Auf der Basis historischer Recherchen, die angesichts des skizzierten raumsemiotischen Forschungsansatzes teilweise den Charakter von Grundlagenarbeit hatten, erfolgt die gemeinsame Entwicklung und Durchführung von Veranstaltungsangeboten im Rheinland im Präsentationsjahr 2023, das sich nicht nur auf historische Aspekte konzentriert, sondern die Kultur der Zeit einem breiten Publikum öffnet. Geplant sind Ausstellungen, Publikationen, Vorträge, Lesungen sowie Exkursionen und Workshops. Hierbei bildet eine Doppelausstellung in Jülich und Leverkusen das zentrale Angebot. Die Doppelausstellung, die im September 2023 eröffnet, wird das Ergebnis der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Jülich und Leverkusen sein, wobei die Projektträgerschaft bei den beiden örtlichen Geschichtsvereinen (Jülicher und Opladener Geschichtsverein) liegt. Die Ausstellung wird so gestaltet, dass sie in der historisch-politischen Bildungsarbeit generationenübergreifend anschlussfähig ist. Dafür werden spezielle intergenerative Vermittlungsangebote entwickelt, die über die begrenzte Laufzeit der Ausstellung hinaus verwendbar sein werden.[13]

Ausgehend vom Krisenjahr 1923 berücksichtigt die Ausstellung im Besonderen Fragen hinsichtlich des Zusammenhangs von Kultur- und Stadtentwicklung sowie städtischem Bewusstsein in den Jahren 1918 bis 1939. Was fördert eine Überprüfung der Epochenbezeichnung „Zwischenkriegszeit“ aus stadtgeschichtlicher Sicht zutage? Die Ausstellung möchte darüber hinaus einen Beitrag leisten für die europaweit miteinander vernetzte Vermittlung kultur- und stadthistorischer Arbeit.

4. Cluster im Portal Rheinische Geschichte

Dazu dient auch dieses Themencluster innerhalb des Portals Rheinische Geschichte, welches vom LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte betreut wird. Bereits vorhandene Autorentexte zur Geschichte rheinischer Kommunen und Persönlichkeiten in der „Zwischenkriegszeit“ werden mit eigens im Rahmen von „StadtRäume“ entstandenen Beiträgen verknüpft. So wird ein neuartiger Zugang zur rheinischen Geschichte zwischen den beiden Weltkriegen geschaffen.[14]

Gruppenbild zur Eröffnung der Heimat-Schau im Jülicher Rathaus anlässlich der Jahrtausendfeier 1925. (Stadtarchiv Jülich)

- 1: Kennan, George F., The Decline of Bismarck’s European Order, Princeton 1979, S. 3.

- 2: Kershaw, Ian, Höllensturz. Europa 1914 bis 1949, München 2016.

- 3: Vgl. etwa Hobbsbawm, Eric, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 2019, insb. S. 37–281, der die Zeit 1918–1945 aus einer globalen Perspektive als „Katastrophenzeitalter“ behandelt.

- 4: Langewiesche, Dieter, Der Gewaltsame Lehrer. Europas Kriege in der Moderne, München 2019.

- 5: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (Werkausgabe, Bd. 12), Frankfurt a. M. 1970, S. 17.

- 6: Vgl. Büren, Guido von/Gutbier, Michael D./Hasberg, Wolfgang (Hg.), Kriegsenden in europäischen Heimaten. Bracknell, Haubourdin, Jülich, Leverkusen, Ljubljana, Racibórz, Schwedt, Villeneuve d’Ascq, Neustadt an der Aisch 2019.

- 7: Die Städte sind – außer Jülich – die europäischen Partnerstädte Leverkusens.

- 8: Förderung u. a. durch das EU-Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, Regionale Kulturpolitik NRW, Regionale Kulturförderung LVR, Heimat-Fonds NRW und die NRW-Stiftung

- 9: Projekt-Workshops fanden 2021 in Ljubljana und Leverkusen/Jülich statt, 2022 in Potsdam/Schwedt (Oder), Villeneuve d’Ascq und Racibórz sowie 2023 in Brüssel und Oulu (geplant für Mai 2023). Angedacht ist noch ein Abschluss-Workshop im Oktober 2023 in Bracknell. Zwei Workshops im Jahr 2020 in Kooperation mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg haben die Projektarbeit des Gesamtprojektes sowie der beiden Teilprojekte konstituiert und strukturiert: 10. bis 12. Juli 2020: „StadtRäume – kulturgeschichtliche Annäherungen an die ‚Zwischenkriegszeit‘ im Rheinland (und Europa)“ und 30. Oktober bis 1. November 2020: „Aufbruch, Neugestaltung und Kontinuitäten. Europäische Stadtentwicklung in der Zwischenkriegszeit (1918–1939)“.

- 10: Am 2. und 3. Juni 2023 findet am Oberschlesischen Landesmuseum Ratingen die wissenschaftliche Konferenz „Konkurrierende Grenzräume im historischen Vergleich (I). Die Rheinprovinz und die Provinz Oberschlesien nach dem Ersten Weltkrieg“ statt.

- 11: Vgl. Cepl-Kaufmann, Gertrud (Hg.): Jahrtausend- und Befreiungsfeiern im Rheinland, Essen 2009.

- 12: Zu den Möglichkeitsräumen vgl. etwa Cepl-Kaufmann, Gertrud: 1919 – Zeit der Utopien. Zur Topographie eines deutschen Jahrhundertjahres, Bielefeld 2019.

- 13: Alle Veranstaltungsangebote sind auf der Projekthomepage https://star-urbs.eu abrufbar.

- 14: Zur Konturierung des Clusters diente eine virtuelle vierteilige Vortragsreihe „Weimar in der Region“ im Jahr 2021 und der Studientag „Modernisierung und Internationalisierung? Landesgeschichtliche Perspektiven auf rheinische Kommunen im regionalen und internationalen Umbruch 1918–1933“ am 13.8.2022 in Leverkusen.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

von Büren, Guido, Gutbier, Michael, Hasberg, Wolfgang, Projektbeschreibung: StadtRäume der "Zwischenkriegszeit" im Rheinland und in Europa, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/projektbeschreibung-stadtraeume-der-%2522zwischenkriegszeit%2522-im-rheinland-und-in-europa/DE-2086/lido/63f4975c046e56.00310403 (abgerufen am 17.04.2024)