Zu den Kapiteln

Schlagworte

Der Diplomat, Politiker und Christliche Demokrat Alois Mertes war in der Bundesrepublik Deutschland wie auf internationaler Ebene als „Fachmann für Außen- und Eifelpolitik“ bekannt. Sein außen- und deutschlandpolitisches Wirken sowie seine Rolle als Vertreter des politischen Katholizismus prägten die CDU-Politik der 1970er und frühen 1980er Jahre mit.

Als Alois Mertes am 29.10.1921 in Gerolstein zur Welt kam, hatte sich sein Geburtsort dank der Mineralwasserindustrie und als wichtiger Eisenbahnverkehrsknotenpunkt bereits wirtschaftlich entwickelt und lag nicht mehr fernab der urbanen Bezugspunkte Trier, Köln und Bonn. Doch war Mertes’ Kindheit von den traditionellen Gegebenheiten seiner Heimat bestimmt, die er in einer kleinbürgerlichen Familie erlebte. Der Vater Michael Mertes (1878-1947) war Postbeamter, die Mutter Anna Mertes geborene Feldges (1887-1959) Hausfrau. Der junge Alois wuchs mit drei Schwestern und einem Bruder auf, der bald in ein Priesterseminar eintrat. Das Religiöse gehörte in diesem „Land mit eineinhalb Tausend Jahren katholischer Kultur“[1] – so Mertes‘ späterer Studienfreund und Bonner Historiker Konrad Repgen – zur bestimmenden Ordnung des Daseins, das sich einfach, aber nicht ärmlich gestaltete.

Einmal von dem Bonner F.A.Z.-Journalisten Walter Henkels (1906-1987) nach den heimatlichen Prägungen gefragt, erklärte der Politiker Alois Mertes, er fühle sich als „Grenzlandbewohner“: Die Kraft der Zugehörigkeit zum eigenen Volk, aber auch die geistige Brücke zum Nachbarn[2] seien dort besonders deutlich zu verspüren. Hier lag Mertes‘ „rheinische Begründung“ für den Wert europäischer Einigungspolitik wie auch für sein unbedingtes Festhalten an der nationalen Einheit Deutschlands und am Wiedervereinigungsanspruch. Schließlich begründete er bei der Bundestagswahl 1972 mit der Grenzlage des westlichsten deutschen Mittelgebirges seine Motivation, warum er als Außenpolitiker und beispielsweise nicht als Agrarfachmann für seinen zu der Zeit noch vergleichsweise ländlich geprägten Eifelwahlkreis antreten wolle. Mertes besuchte 1928-1932 die Volksschule in Gerolstein und 1932-1940 das Gymnasium in Gerolstein und Prüm. Der Nationalsozialismus blieb dem Katholiken Alois Mertes fremd, der Kriegsdienst nach dem Abitur am Regino-Gymnasium in Prüm 1940 bei der Marine-Artillerie war für ihn ein Alptraum, auch wenn er selbst dankbar auf einen vergleichsweise milden persönlichen Kriegsverlauf blicken konnte. 1945 geriet er in britische und amerikanische Gefangenschaft, kehrte aber noch im September des Jahres in seine Heimat zurück.

Zahlreich sind die Zeugnisse, die seine inhaltliche Ablehnung des Nationalsozialismus und auch verdecktes Gegenarbeiten im Rahmen seiner Kirchengemeinde dokumentieren. Erstaunlich offen sind die Appelle seiner Korrespondenz aus Kriegstagen, die das Christentum und die „Konstruktivität unseres Glaubens“ für die Zeit nach dem Krieg empfahlen.[3]

Zu diesen Erkenntnissen, die er wenige Jahre später im Auswärtigen Dienst weiter entwickelte, gehörte die Einsicht, man müsse in Deutschland stärker in das Bewusstsein rücken, was man über Krieg, Kriegsverbrechen und Gewaltherrschaft den Nachbarländern angetan habe. Der innen- wie außenpolitische Umgang mit der deutschen Geschichte und den deutschen Verbrechen der NS-Zeit hat Alois Mertes auch später stark beschäftigt. Bekannt wurde sein Auftritt in New York vor dem American Jewish Committee auf dem Höhepunkt der sogenannten Bitburg-Kontroverse im Mai 1985 als „Anwalt der Eifel“.[4] Mertes hielt es für durchaus legitim, einen politischen Besuch auf dem Soldatenfriedhof für politisch wenig sinnvoll zu halten, doch dürfe man ein gemeinsames Gedenken über den Gräbern nicht per se als unmoralisch abqualifizieren.[5] Bitter war für ihn, mit der Eifel ausgerechnet jene Region im Zentrum der Debatten zu sehen, die mit am wenigsten vom Nationalsozialismus infiziert gewesen war. Schließlich erhoffte er sich mehr Respekt für die glaubwürdige Reintegration der Bundesrepublik Deutschland in die zivilisierte Staatenwelt sowie für den hohen Bündnisbeitrag, den die Eifel seit Jahrzehnten leistete. Im amerikanischen Judentum fand der Beitrag von Alois Mertes ein bemerkenswertes Echo und Verständnis.[6]

1946 nahm Mertes das 1941 an der Universität Bonn begonnene und nach kurzer Zeit durch Arbeits- und Kriegsdienst unterbrochene Studium wieder auf. Immatrikuliert war er für die Fächer Französische Philologie, Geschichte und Philosophie, außerdem an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Schließlich lag sein fachlicher Schwerpunkt auf der Geschichtswissenschaft, wobei Max Braubach und Franz Steinbach seine bevorzugten Hochschullehrer waren.

Aus kulturellem und politischem Interesse hatte Alois Mertes bereits 1939 als Schüler über einen selbstorganisierten Schüleraustausch die Begegnung mit Frankreich gesucht. Wissenschaftliches Interesse an den deutsch-französischen Beziehungen führte ihn 1948/1949 für ein Studienjahr nach Paris, wobei er für seine Promotion bei Franz Steinbach über die Stellung Frankreichs zur deutschen Märzrevolution zum ersten Mal eingehend mit außenpolitischen Aspekten konfrontiert wurde.

Die persönlich wichtigste Begegnung während des Pariser Studienjahres war die mit seiner späteren Ehefrau Hiltrud Becker (geboren 1928), die dort zum Dolmetscherstudium weilte. Nach der Heirat (1951) wurden dem Ehepaar zwischen 1953 und 1969 fünf Kinder geboren, darunter der spätere langjährige enge Mitarbeiter von Bundeskanzler Helmut Kohl (1930–2017), Michael Mertes (geboren 1953), und der Jesuiten-Pater Klaus Mertes SJ (geboren 1954).

Frankreich wurde für Alois Mertes zu einer bestimmenden und konstruktiven Wegmarke auch während seiner Zeit im Auswärtigen Dienst, in den er 1952 eintrat und der ihn 1954–1956 an das Deutsche Konsulat in Marseille und von 1958–1963, im „Sommer der deutsch-französischen Beziehungen“ zu Zeiten Konrad Adenauers und Charles de Gaulles (1890–1970), an die Seine führte. Durch die Erfahrungen in Paris sah Mertes seine zuvor in der privaten Begegnung mit Frankreich gereifte außenpolitische Grundhaltung bestätigt. Als Kernforderung der deutschen Außenpolitik galt für ihn der Primat der Freiheit und des Selbstbestimmungsrechts. Dem gegenüber maß er der Frage nach dem endgültigen Verbleib der Ostgebiete bereits Ende der 1950er Jahre weniger Gewicht bei. Entscheidend war für ihn, dass diese Frage bis zur endgültigen Regelung der Deutschen Frage offenblieb.

Überlegungen zu den Fragen der Freiheit und des Selbstbestimmungsrechts verbinden Mertes‘ diplomatische Tätigkeit in Paris mit dem sich 1963–1966 anschließenden, so andersartigen Auslandsposten in Moskau. Der Eindruck, dass sich die sowjetische Strategie gewandelt habe und zunehmend geschickter auf die nunmehr langfristige Festigung ihres ideologischen und territorialen Besitzstandes in Europa hinwirke, war für Mertes’ weitere Beurteilung der Moskauer Politik wesentlich. Geprägt durch seine Moskauer Erfahrung hielt er eine realistische Entspannung lediglich in einem präzise definierten sowie nüchtern kalkulierten Rahmen für möglich.

Nach seiner Ausweisung aus der sowjetischen Hauptstadt Anfang 1966 – offensichtlich eine Vergeltungsmaßnahme für die kurz zuvor erfolgte Ausweisung eines östlichen Diplomaten aus der Bundesrepublik – war Mertes bis zum Abschluss seiner diplomatischen Karriere im Referat Europäische Sicherheit mit abrüstungs- und entspannungspolitischen Themen beschäftigt. Eine besonders intensive und auch für die persönliche Weiterentwicklung wichtige Erfahrung war dabei ein Studienjahr am Seminar des späteren U.S.-Sicherheitsberaters und Außenministers Henry Kissinger (geboren 1923) in Harvard.

Die angesprochenen thematischen Schwerpunkte verbanden Mertes‘ Tätigkeit als Diplomat mit seiner politischen Laufbahn, die sich 1972 anschloss. Als Seiteneinsteiger fand er den Weg in die Politik, zunächst als Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund unter Ministerpräsident Helmut Kohl (Januar–Oktober 1972), daran anschließend als Mitglied des Deutschen Bundestages. Schon zuvor hatte er Beziehungen zu Unionspolitikern durch seine beratende Tätigkeit insbesondere für Rainer Barzel (1924–2006) und Karl Theodor Freiherr von und zu Guttenberg (1921–1972) unterhalten. Dabei ging es ab 1970 um grundsätzliche Aspekte der umstrittenen Ostverträge. Bereits Ende der 1960er Jahre formulierter Mertes: „Entspannung ist nur in dem Maße möglich, wie die Ursachen von Spannung gemindert oder beseitigt werden.“[7] – und diese Ursachen sah der Diplomat wie Politiker Alois Mertes im machtpolitischen, imperialen Kalkül und im ideologischen Dogma der Sowjetunion – sowie aus der daraus resultierenden Missachtung von Freiheit und Menschenwürde in Europa und auf anderen Kontinenten.

Aus den Aufzeichnungen und Vermerken in seinem Nachlass von Januar bis Mai 1972 geht Mertes‘ wichtiger Einfluss auf die sich zu diesem Zeitpunkt in der entscheidenden Phase befindenden Verhandlungen um die Ratifizierung der Ostverträge hervor. Es ging darum, die Option auf eine deutsche Wiedervereinigung in Freiheit offen zu halten, das westliche Bündnis als Garant westlicher Freiheit nicht zu beschädigen und eine Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft nicht zu gefährden. Das „Zehn-Punkte-Programm“ Bundeskanzler Helmut Kohls vom 28.11.1989 sollte diese Gedanken wieder aufgreifen. Es war kein Zufall, dass es inhaltlich maßgeblich von Alois Mertes‘ Sohn Michael mitgestaltet wurde.

Der Oppositionspolitiker Mertes erkannte gleichwohl die Notwendigkeit der Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Regierung, wenn die Vorstellungen der CDU Gehör finden sollten. Hier bildete das Jahr 1974 eine wichtige Wegmarke: Einerseits entfiel nach der Ratifizierung der Ostverträge wichtiger Konfliktstoff, andererseits bot der personelle Wechsel an der Spitze von Bundeskanzleramt und Auswärtigem Amt neue Perspektiven der Zusammenarbeit von Opposition und Regierung. Dies galt insbesondere für den Bundesminister des Auswärtigen, Hans-Dietrich Genscher, dessen deutschlandpolitische Prinzipienfestigkeit und Dialogbereitschaft Mertes früh kennen und schätzen lernte. Man wird ihn als einen Innenarchitekten der außenpolitischen Wiederannährung von CDU/CSU und FDP bezeichnen können.

Zwei zentrale Aspekte im Denken und Handeln von Alois Mertes während des Ost-West-Konfliktes sind noch hervorzuheben, die seine Oppositionsarbeit mit seiner Regierungstätigkeit unter der Regierung Kohl/Genscher ab 1982 verbinden. Zum einen geht es um die NATO als Grundpfeiler der freiheitlichen Orientierung. Die Westbindung verstand er dabei weniger als geographische Ausrichtung, sondern vielmehr als Wertentscheidung zugunsten verantworteter Freiheit.

Neben der NATO ist der am ausführlichsten dokumentierte Arbeitsbereich des Politikers Alois Mertes der der „Vatikanischen Ostpolitik“ und der sich daran anschließende Aspekt der kirchlichen Position zu Fragen der Nachrüstung. Das Pontifikat (1978–2005) von Papst Johannes Paul II. (1920–2005) und das sich damit einstellende Zusammenspiel von Vatikan und Deutscher Bischofskonferenz in diesen politischen Fragen halfen, die deutschland- und sicherheitspolitischen Vorstellungen von Mertes, die die Deutsche Bischofskonferenz teilte, zur Geltung zu bringen, nachdem Mertes‘ mit der Deutschen Bischofskonferenz und dem Auswärtigen Amt abgestimmtes Einwirken auf Apostolische Nuntiatur und Kurie zuvor zwar messbaren, aber nur eingeschränkten Erfolg verzeichnet hatte. Die Nachrüstungsdebatte um den westlichen Ausgleich für zuvor aufgestellte sowjetische Mittelstreckenraketen mit eurostrategischer Bedeutung forderte Alois Mertes erneut ebenfalls als Vertreter des politischen Katholizismus. Für Mertes, den „Politiker aus christlicher Verantwortung“ (Konrad Repgen), bestimmte das christliche Ethos die Grundlagen der Politik. Dessen ungeachtet musste seiner Ansicht nach die konkrete Einzelhandlung des Politikers jeweils vor dem persönlichen Gewissen verantwortet werden.[8]

Während es Alois Mertes als Mitglied der Oppositionsfraktion möglich gewesen war, durch seine umfangreiche publizistische Tätigkeit und seine guten Beziehungen zur Bundesregierung und zu anderen Verantwortungsträgern ungewöhnlich vielfältig auf die außenpolitischen Debatten Einfluss zu nehmen, konnte er diese Position nach dem Regierungswechsel von 1982 nicht weiter ausbauen. Sein Handlungsspielraum als Staatsminister im Auswärtigen Amt – so seine neue Funktion in der Regierung Kohl/Genscher – war beschränkt.

Am 16.6.1985 starb er an den Folgen eines Schlaganfalls, der ihn vier Tage zuvor während einer Podiumsdiskussion ereilt hatte. Sein früher Tod löste im eigenen Lager wie beim politischen Gegner große Betroffenheit aus. Rückblickend fällt auf, dass Alois Mertes trotz seiner wichtigen Rolle als außenpolitischer Experte in den Reihen von CDU und CSU eher ein „großer Solist“[9] blieb als ein Parteipolitiker. Man darf die beharrlich auf eine Verwirklichung des freien Selbstbestimmungsrechts für Deutschland und ganz Europa drängende Außenpolitik des Diplomaten und Politikers als ein Dokument ungebrochener und letztlich erfüllter Hoffnung auffassen. Der britische Historiker Garton Ash urteilte, die außenpolitische Konzeption von Alois Mertes habe mit den Ereignissen der Jahre 1989/1990 eine „triumphale Bestätigung“[10] erfahren. Mertes selbst formulierte 1983: „Der Vorbehalt der politischen Erreichbarkeit lastet natürlich auch auf dem verbindlichen politischen Ziel der Wiedervereinigung Deutschlands überhaupt. Ich will dieses Ziel aber erreichen, das gebietet mir nicht nur die Verfassungstreue, sondern mein Gewissen als Deutscher, als Demokrat, als Christ.“[11]

Quellen

Der Nachlass (NL) von Alois Mertes befindet sich im Archiv für Christlich-Demokratische Politik (ACDP) der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Schriften (Auswahl)

Ein vollständiges Schriftenverzeichnis findet sich in: Schneider, Alois Mertes, S. 531-541.

Frankreichs Stellungnahme zur deutschen Revolution von 1948, Diss. phil. Bonn 1951.

Grundströmungen im europäischen Katholizismus, in: Dokumente 7 (1951), S. 48-59.

Deutsche Architekturausstellung in der Sowjetunion, in: Außenpolitik 18/4 (1967), S. 216-221.

Ein Gespräch mit Konrad Adenauer im Sommer 1964: Deutschland zwischen Rußland und dem Westen, in: Blumenwitz, Dieter (Hg.), Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des ersten Deutschen Bundeskanzlers, Band 1: Beiträge von Weg- und Zeitgenossen, Stuttgart 1976, S. 673-679.

Die Union und Polen, in: Meyer-Vorfelder, Gerhard/Zuber, Hubertus, Union alternativ, Stuttgart-Degerloch 1976, S. 113-119.

Interessenkonflikt und Interessenausgleich, in: Politik und Kultur 4 (1977), S. 10-15.

Entwicklungspolitik und ihr Verhältnis zur Außen- und Sicherheitspolitik. Einführendes Referat, in: Bismarck, Klaus von/Maier, Hans (Hg.), Entwicklung, Gerechtigkeit, Frieden. Dokumentation des Entwicklungspolitischen Kongresses 1979. Kirchen im Gespräch mit Parteien und gesellschaftlichen Gruppen, Mainz/München 1979, S. 246-251.

Hat MBFR eine Chance?, in: Fechner, Wolfgang/Wolf, Dieter O.A. (Hg.), Sicherheit und Frieden. Politik zwischen Verteidigung und Rüstungskontrolle, Bonn 1979, S. 90-96.

Sowjetische Kriterien der Sicherheit und Rüstungskontrolle – Konzeptionelle Gegensätze und Unterschiede zum Westen, in: Forndran, Erhard/Friedrich, Paul J. (Hg.), Rüstungskontrolle und Sicherheit in Europa, Bonn 1979, S. 257-272.

Wandlungen im Kommunismus – Konsequenzen für die deutsche und europäische Politik, in: Veen, Hans-Joachim [u.a.], Wandel im Kommunismus?, Zürich 1979, S. 98-114.

[Beitrag zum NATO-Doppelbeschluss], in: Calließ, Jörg (Hg.), Das Deutsch-Amerikanische Verhältnis. Idee, Wirklichkeit und Zukunft. Tagung vom 13.-15. Februar 1981 (Loccumer Protokolle 10/1981), S. 77-92.

Frischer Wind aus Washington. Die deutsche Außenpolitik unter der Ägide Reagan, in: Die politische Meinung 26 (1981), S. 14-21.

Hinter Honeckers Forderungen steckt Moskau, in: Deutschland-Archiv 14 (1981), S. 374-377.

Wie offen ist die deutsche Frage? in: Politik und Kultur 9 (1982), S. 3-11.

[Zusammen mit] Kaiser, Karl/Leber, Georg/Schulze, Franz-Joseph, Kernwaffen und die Erhaltung des Friedens, in: Europa-Archiv 12 (1982), S. 357-368.

Friedenserhaltung – Friedensgestaltung. Zur Diskussion über „Sicherheitspartnerschaft“, in: Europa-Archiv 38 (1983), S. 187-196.

Eine Herausforderung an unser christliches Gewissen. Ein Brief an Erzbischof John Robert Roach, chairman of the National Conference of Catholic Bishops of the United States (zusammen mit Georg Leber), Sankt Augustin 1983.

Der Heilige Doktor von Moskau Friedrich Joseph Haass, in: Mittorp, Hans/Mertes, Alois/Wellenkamp, Dieter, Drei Deutsche in Moskau: Ostermann, Cancin, Haass, Darmstadt 1983, S. 99-116.

Die Natur der sowjetischen Bedrohung, in: Würzbach, Peter Kurt (Hg.), Die Atomschwelle heben. Moderne Friedenssicherung für übermorgen, Koblenz 1983, S. 41-52.

Politische Friedenssicherung und ethische Güterabwägung in: Sonde 3 (1983), S. 44-50.

Wie sichern wir den Frieden? Beiträge zur aktuellen Diskussion, in: Christ in der Gegenwart. Katholische Wochenschrift, Freiburg im Breisgau 1983.

Dankadresse [zur Verleihung der Thomas-Morus-Medaille], in: Jahrbuch der Thomas-Morus-Gesellschaft 2 (1983/84), S. 62-66.

Agostino Casaroli – Zeuge des Friedensauftrages der Kirche, in: Schambeck, Herbert (Hg.), Pro Fide et Iustitia. Festschrift für Agostino Kardinal Casaroli zum 70. Geburtstag, Berlin 1984, S. XXV-XLVI.

Die deutsche Frage bleibt offen, in: Lange, Klaus (Hg.), Aspekte der deutschen Frage. Beiträge von Tagungen der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidl-Stiftung, die im Zeitraum 1983-1985 veranstaltet wurden, Herford 1986, S. 187-197.

Diagnose richtig – Therapie falsch. Eine Antwort auf Henry Kissingers Vorschläge zur NATO-Reform, in: Die politische Meinung 29 (1984), S. 4-12.

Geboren aus dem Widerstand. Die christlichen Wurzeln der Bundesrepublik, in: Die politische Meinung 30 (1985), S. 4-12.

Gedanken des christlichen Widerstandes im Staatsdenken von heute, in: Wiegand Pabsch/Albert Woppen (Hg.), Josef Wirmer, Bonn 1986, S. 40-73.

Der Primat des Politischen. Reden und Aufsätze, hg. v. Günter Buchstab, Düsseldorf 1994.

Literatur (Auswahl)

Aretz, Jürgen, Alois Mertes (1921-1985), in: Aretz, Jürgen [u.a.] (Hg.), Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts, Band 7, Mainz 1994, S. 209-226.

Aretz, Jürgen, Alois Mertes, in: Becker, Winfried [u.a.] (Hg.), Lexikon der Christlichen Demokratie, Paderborn [u.a.] 2002, S. 328-329.

Aretz, Jürgen, Das Ethische in der Politik. Erinnerungen an Alois Mertes, in: Die politische Meinung 386 (2002), S. 87-93.

Buchstab, Günter, Die Whistleblower von 1970 – Die Enthüllung des geheimen „Bahr-Papiers“. Zur Vorgeschichte des Moskauer Vertrags zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland, in: Historisch-Politische Mitteilungen 27 (2020), S. 133-151.

Bohr, Felix, Die Kriegsverbrecherlobby. Bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte NS-Täter, Bonn 2019, S. 333-338.

Garton Ash, Timothy, Einleitung, in: Mertes, Der Primat des Politischen , S. VIII-X.

Erdmann, Martin, Das außenpolitischen Denken und Handeln von Alois Mertes, in: Küsters, Alois Mertes, S. 13-30.

Hajnicz, Artur, Polens Wende und Deutschlands Vereinigung. Die Öffnung zur Normalität 1989-1992, Paderborn [u.a.] 1995.

Henkels, Walter, Neue Bonner Köpfe, München/Zürich 1977.

Hermes, Peter, Die Wahrung des Friedens und die deutsche Außenpolitik, in: Jenninger, Alois Mertes, S. 30-48.

Holik, Josef, Die Rüstungskontrolle. Rückblick auf eine kurze Ära, Berlin 2008.

Hummel, Karl-Joseph, Der Heilige Stuhl, die katholische Kirche in Deutschland und die deutsche Einheit, in: Hummel, Karl-Joseph (Hg.), Vatikanische Ostpolitik unter Johannes XXIII. und Paul VI. 1958-1978, Paderborn [u.a.] 1999, S. 79-106.

Jenninger, Philipp (Hg.), Alois Mertes zur Erinnerung. Ansprachen und Nachrufe, Kevelaer 1986.

Küsters, Hanns Jürgen (Hg.), Alois Mertes. Würdigung eines Christlichen Demokraten. Redebeiträge anlässlich der Veranstaltung am 7. November 2012 im Weltsaal des Auswärtigen Amtes in Bonn, Sankt Augustin/Berlin 2013.

Mertes, Michael, Alois Mertes – Ein Lebensbild, in: Mertes, Der Primat des Politischen, S. XI-XXXVIII.

Neu, Peter, Dr. Alois Mertes (1921-1985). Ein christlicher Humanist, in: Heimatkalender Eifelkreis Bitburg-Prüm 62 (2013), S.155-161.

Plück, Kurt, Erinnerungen an die Zeit der Teilung, in: Hehl, Ulrich von/Hockerts, Hans Günter (Hg.), Der Katholizismus – gesamtdeutsche Klammer in den Jahrzehnten der Teilung? Erinnerungen und Berichte, Paderborn [u.a.] 1996, S. 177-189.

Plück, Kurt, Leben aus der im Glauben gewonnenen Freiheit, in: Jenninger, Alois Mertes, S. 12-20.

Plück¸ Kurt, Das Ringen um das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen, in: Barzel, Rainer (Hg.), Sternstunden des Parlaments, Heidelberg 1989, S. 44-69.

Plück, Kurt, Der schwarz-rot-goldene Faden. Vier Jahrzehnte erlebter Deutschlandpolitik, Bonn 1996.

Repgen, Konrad, Ein politischer Lebensweg: Alois Mertes (1921-1985), in: Repgen, Konrad, Von der Reformation zur Gegenwart. Beiträge zu Grundfragen der neuzeitlichen Geschichte, Paderborn [u.a.] 1988, S. 282-288.

Repgen, Konrad, Politiker aus christlicher Verantwortung, in: Jenninger, Alois Mertes, S. 21-29.

Schneider, Georg S., Alois Mertes (1921-1985). Das außenpolitische Denken und Handeln eines Christlichen Demokraten, Düsseldorf 2012.

Thielen, Michael, Alois Mertes – zuständig für Eifel- und Weltpolitik, in: Küsters, Alois Mertes, S. 31-38.

Tindemans, Léo-Clement, Der christliche Humanist und die Politik, in: Boventer, Hermann (Hg.), Jahrbuch der Thomas-Morus-Gesellschaft 1983/84, Düsseldorf 1984, S. 52-60.

Tindemans, Léo-Clement, Das Zeugnis des christlichen Humanisten, in: Jenninger, Alois Mertes, S. 49-52.

Wettig, Gerhard, Alois Mertes und die Haltung der CDU/CSU zu den Ostverträgen der sozialliberalen Bundesregierung, in: Historisch-Politische Mitteilungen 16 (2009), S.199-216.

Online

Schneider, Georg S., Biogramm zu Alois Mertes, in: Geschichte der CDU/Personen [Online]

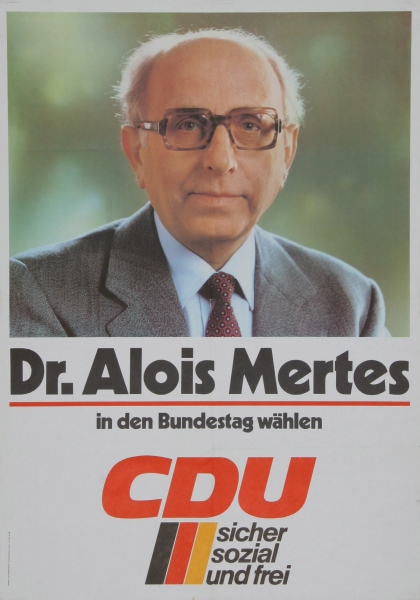

Ankündigungsplakat zu einer Veranstaltung mit Dr. Alois Mertes, 1983. (KAS/ACDP 10-031:636 CC-BY-SA 3.0 DE)

- 1: Repgen, Politiker, S. 22.

- 2: Henkels, Neue Bonner Köpfe, S. 216.

- 3: Vgl. Aufzeichnungen vom 25.4.1945 in ACDP, NL Mertes, 01-403-003/2 und 01-403-003/3. Zum Zitat: Brief Mertes vom 28.5.1941, ACDP, NL Mertes, 01-403-007/1.

- 4: So die spätere Charakterisierung der Rede durch seinen Sohn Ludwig, der den Vortragsabend 1985 in New York miterlebte, in: Redetext Ludwig Mertes (unveröffentlicht) am 29.10.2021 in Biburg zum 100. Geburtstag von Alois Mertes.

- 5: Der Redetext in: Mertes, Primat, S.186-198.

- 6: Ihn selbst hat genau das sehr bewegt, dankbar hielt er fest: „Hier spürt man als Deutscher und als Christ, was Wille zur Versöhnung und zum Frieden ist.“, Brief Mertes an den Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Friedrich Kronenberg vom 1.4.1985, ACDP, NL Mertes, 01-403-041/1. Jüngst wurden in einer Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung Mertes‘ Initiativen zur Begnadigung der letzten im Ausland wegen Kriegsverbrechen internierten deutschen Soldaten scharf kritisiert. Mertes sei – wie auch zum Beispiel Richard von Weizsäcker – Teil einer „Kriegsverbrecherlobby“ gewesen, vgl. Bohr, Kriegsverbrecherlobby, S. 333-338. Mertes hat jedoch nie Zweifel an der Verurteilungswürdigkeit und Verurteilungsnotwendigkeit der deutschen Kriegsverbrechen gelassen. Für ihn war der politische Einsatz für eine Begnadigung der gesundheitlich angegriffenen Täter nach circa 40 Haftjahren vielmehr eine persönliche christliche Pflichterfüllung, sozusagen Gnade für die Gnadenlosen. Die Idee des Gnadengesuchs sollte gerade nicht die Verbrechen banalisieren. In diesem Zusammenhang scheint die Würdigung des belgischen Außen- und Premierminister Tindemans bemerkenswert, der Mertes‘ Arbeit als die eines „christlichen Humanisten“ bezeichnete, Tindemans, Der christliche Humanist, S. 56 und Tindemans, Zeugnis. S. 50.

- 7: Mertes: Gedanken über Entspannung: Rußland, Deutschland und der Westen, in: Mertes, Primat, S. 3.

- 8: In einem gemeinsam mit dem früheren sozialdemokratischen Verteidigungsminister Georg Leber (1920-2012) verfassten Brief an die Amerikanische Bischofskonferenz erläuterte Mertes konkret mit Blick auf die Nachrüstung: „Die politische Strategie muß vorrangig unter dem Gesichtspunkt der Kriegsverhütung moralisch bewertet werden. Die Güterabwägung lautet vereinfacht: Die geltende Strategie sichert mit der – losgelöst von Ziel und Wirkung unsittlichen – Androhung des Ersteinsatzes nuklearer Waffen den Frieden in Freiheit. Eine – losgelöst von Ziel und Wirkung sittliche – Strategie des Verzichts auf die Drohung mit Nuklearwaffen gefährdet den Frieden und unsere Freiheit.“ Brief Leber/Mertes an Erzbischof John Robert Roach vom 14.3.1983, ACDP, NL Mertes, 01-403-176/1, gedruckt als: Eine Herausforderung an unser christliches Gewissen 1983.

- 9: Becker, Kurt, Ein großer Solist, in: Die Zeit vom 21.6.1985.

- 10: Garton Ash, Einleitung, S. IX.

- 11: Brief Mertes an den Mainzer Staatsrechtslehrer Eckart Klein vom 26.8.1983, ACDP, NL Mertes, 01-403-145/8, Unterstreichung im Original.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Schneider, Georg S., Alois Mertes, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/alois-mertes/DE-2086/lido/637c8b7225bbb7.49692739 (abgerufen am 25.04.2024)