Zu den Kapiteln

Bernhard von Gudden, der spätere Leibarzt König Ludwigs II. von Bayern (1845-1886), der mit diesem am 13.6.1886 im Starnberger See den Tod fand, zählt zu den herausragenden deutschen Psychiatern des 19. Jahrhunderts.

Bernhard von Gudden kam am 7.6.1824 in Kleve als Sohn des Gutsbesitzers und Bierbrauers Johann Gudden und seiner Frau Bernhardine Gudden geborene Fritzen zur Welt. Er entstammte einer gut situierten bürgerlichen Familie aus der preußischen Rheinprovinz und wuchs in Kleve auf, wo er auch zur Schule ging. Nach dem Abitur begann er 1843 das Studium der Humanmedizin in Bonn. Hier gehörte er im Wintersemester 1845/ 1846 zu den Gründungsmitgliedern der Burschenschaft Frankonia. Diese Burschenschaft war seinerzeit eine fortschrittliche, um nicht zu sagen revolutionäre Gruppierung, die liberales Gedankengut propagierte.

Später setzte Gudden sein Studium in Halle (Saale) fort, wo er am 22.3.1848 mit einer Arbeit zum Thema „"Quaestiones de motu oculi humani" den medizinischen Doktorgrad erlangte. In seiner Dissertationsschrift beschäftigt er sich bereits mit dem Gehirn, den Gehirnnerven und deren Verlauf. Das Interesse an der Neuroanatomie sollte sein ganzes Leben begleiten. 1848 beendete er sein Studium in Berlin; er bestand das Staatsexamen mit Auszeichnung.

Im Revolutionsjahr 1848 nahm Gudden eine Assistenzarztstelle in der damals einzigen Irrenheilanstalt der Rheinprovinz in Siegburg an. Ärztlicher Direktor dieser Einrichtung war Maximilian Jacobi (1775-1858). Gudden bewährte sich so, dass Jacobi ihn bereits nach einem Jahr als seine rechte Hand bezeichnete und, ihn, als er sich um eine Arztstelle in Winnenthal bewarb, "sowohl in Bezug auf seine Kenntnisse und wissenschaftliches Streben als, auch in Bezug auf seinen Charakter" wärmstens empfahl.

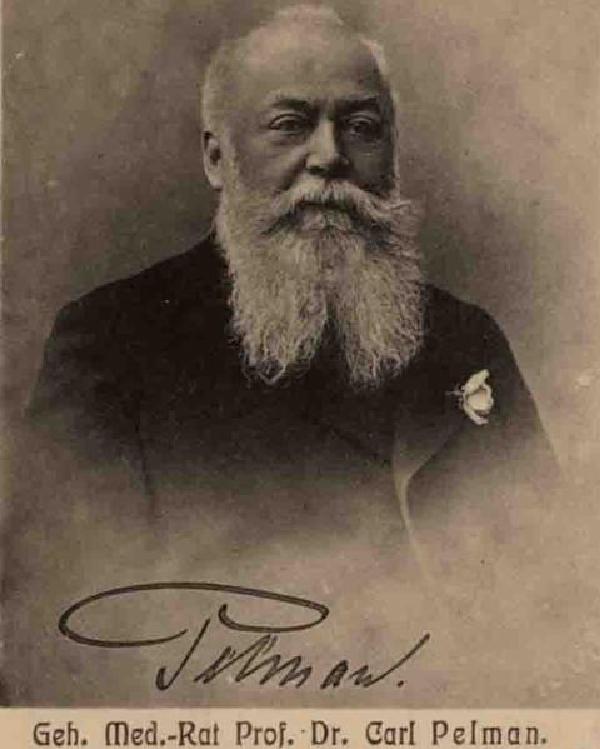

Die Siegburger Anstalt war damals 23 Jahre alt und in einem sanierungsbedürftigen Altbau, dem ehemaligen Benediktinerkloster, untergebracht. Maximilian Jacobi galt als der große Irrenreformer, der Bahnbrechendes sowohl für die Versorgung der psychisch Kranken als auch für die Ausbildung der Irrenärzte geleistet hatte. Trotzdem war Siegburg nicht mehr auf dem neuesten Stand der Zeit oder wie es später Carl Pelman in seinen Erinnerungen ausdrückte: „Siegburg war unzureichend und in seinen inneren Einrichtungen abscheulich."

Auch aus diesem Grunde wechselte Gudden 1851 nach Süddeutschland und nahm unter dem dortigen Direktor Christian Roller (1802-1878) eine Assistenzarztstelle in der Irrenanstalt zu Illenau an. Die Illenau war damals eine nach modernen Gesichtspunkten an englische Vorbilder sich anlehnende Klinik und wurde auf einem parkähnlichen Gelände im Pavillonstil errichtet.

1855 heiratete Gudden Clarissa Voigt, eine Enkelin von Maximilian Jacobi. Aus der Ehe gingen neun Kinder hervor. Noch im gleichen Jahr wurde Gudden im Alter von 31 Jahren Direktor der unterfränkischen Landesirrenanstalt in Werneck. Nun war der preußische Rheinländer Gudden im Königreich Bayern angekommen, wo er mit einer kurzen Unterbrechung bis zu seinem Tod blieb. Werneck war wie Siegburg in einem Altbau untergebracht, in einer ehemaligen fürstbischöflichen Sommerresidenz. Offensichtlich sagte Gudden die praktische organisatorische Tätigkeit in der Klinik so zu, dass er 1859 einen Ruf nach München als Professor und Direktor der Kreisirrenanstalt ablehnte.

Im Alter von 45 Jahren (1869) bekam er den Ruf an die neu erbaute Kantonsirrenanstalt Burghölzli bei Zürich, verbunden mit dem Lehrstuhl und der Leitung der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Dieser Ruf bot für Gudden die große Chance, seine neuroanatomischen Forschungen intensivieren und unter verbesserten Bedingungen im universitären Rahmen fortsetzen zu können.

Gudden war ein überzeugter Verfechter des Ende der 1820er Jahre aufkommenden so genannten Non-Restraint-Prinzips, demzufolge bei der Behandlung psychotischer Patienten auf sämtliche Zwangsmaßnahmen verzichtet werden sollte. In Zürich entwickelte Gudden die Methode der Serienschnitte des Gehirns, die bis heute in der Computer-Tomografie (CT) und Magnet-Resonanz-Therapie (MRT) ihre Anwendung findet. Er führte das lange Zeit als mustergültig geltende Mikrotom ein. Seine Arbeiten über den anatomischen Aufbau des Gehirns und den Verlauf der Nervenbahnen beschäftigten ihn ein Leben lang. 1883 erhielt er für seine Verdienste den „Graefe-Preis".

König Ludwig Il. von Bayern suchte für seinen an Epilepsie erkrankten Bruder Otto (1848-1916) einen kompetenten Nervenarzt und fand ihn in der Person des Preisträgers. So wurde Gudden 1872 zum Direktor der oberbayrischen Kreisirrenanstalt in München berufen und kurze Zeit später Professor für Psychiatrie an der Universität München. In Anerkennung seiner Verdienste um den Prinzen Otto wurde er 1875 geadelt, nachdem er vorher schon den Titel eines Obermedizinalrats verliehen bekommen hatte.

Gudden war nicht nur ein Mann der Theorie. Er hat sich auch ganz praktischen Fragen zugewandt. So schrieb er eine Abhandlung über die Ohrblutgeschwulst,über Rippenbrüche bei Geisteskranken und das Durchliegen derselben. Er führte aus, dass Rippenbrüche und Decubitalcera vermeidbare Komplikationen in der Behandlung seien und dass sie als Folge von Verletzungen und Vernachlässigungen aufträten. Er forderte, dass diese Komplikationen zu vermeiden seien und in einer Anstalt nicht vorkommen dürften. Aus diesen Schriften wird ersichtlich, dass der Arzt Gudden seine Fürsorgepflicht für seine Patienten sehr ernst genommen hat.

Aber Gudden hat sich nicht nur zu psychiatrischen Fragen geäußert. Er schrieb Beiträge über die durch Parasiten bedingten Hautkrankheiten, eine Abhandlung über Scabies (Krätze) und referierte über den Luftwechsel in Wohngebäuden. Alle seine Schriften zeichnet die Klarheit des Wortes aus und der gekonnte, fast schon künstlerische Umgang mit der Sprache. „Als Lehrer, Arzt und Freund scharte er daher ältere u. jüngere um sich, lebendig war seine Rede und anziehend seine Erscheinung." (Theodor Kirchhoff).

Gudden war seit 1860 Mitglied im Verein Deutscher Irrenärzte. Seit 1870 beteiligte er sich an der Herausgabe des „Archivs für Psychiatrie und Nervenkrankheiten".Obwohl Gudden ein hoch geachteter Arzt und international anerkannter Wissenschaftler war, so wurde er dennoch in Bayern von gewissen Kreisen als „Preuße" diffamiert und angefeindet.

Das letzte Kapitel in Guddens Leben begann mit seinem Gutachten über König Ludwig II., der ihn nach München geholt hatte. Gudden wurde bei Aufsehen erregenden Prozessen gerne als Gutachter herangezogen. So nimmt es nicht Wunder, dass Gudden auch mit einem Gutachten über König Ludwig II. im Rahmen von dessen Entmündigungsverfahren beauftragt wurde. Am 8.6.1886 erstattete Gudden zusammen mit vier weiteren Psychiatern, darunter sein Schwiegersohn Hubert Ritter von Grashey (1838-1914), das angeforderte Gutachten, in dem er die von maßgebenden Kreisen angestellte Vermutung, dass der König geisteskrank und deshalb an der Ausübung der Regierung verhindert sei, von psychiatrischer Seite bestätigte.

Allerdings verlangte Gudden zur Abfassung eines beweiskräftigen Gutachtens ausreichendes, eidlich erhärtetes, vom Staatsministerium selbst beizubringendes Aktenmaterial. Eine persönliche ärztliche Untersuchung des Königs wurde für unausführbar erklärt.

Nachdem bei dem König eine Geisteskrankheit anerkannt war und Ludwig II. deshalb entmündigt und für nicht regierungsfähig erklärt wurde, überführte man ihn vom Schloss Neuschwanstein in die Villa Berg am Starnberger See . Man hatte das Schloss zu einer geschlossenen Anstalt umfunktioniert und Gudden übernahm als sein Leibarzt die Behandlung.

Am Abend des 13.6.1886 äußerte Ludwig II. den Wunsch, einen Spaziergang durch den Park zu unternehmen. Gudden gewährte ihm diesen Wunsch. Auch in dieser Situation blieb er dem von ihm vertretenen Non-Restraint-Prinzip treu: Er lehnte jede Gewaltanwendung gegen den König ab und respektierte dessen Bitte, allein sein zu dürfen, ohne von zwei Pflegern begleitet zu werden. Gudden vertraute seinem Patienten. Er sah darin offenbar die Grundlage für jede dauerhafte und tragfähige Arzt–Patient–Beziehung. So gingen König und Leibarzt allein in den Park. Die Pfleger blieben auf Anordnung des Arztes zurück.

Was sich bei diesem Spaziergang im Einzelnen zugetragen hat, bleibt wohl auf immer verborgen. Tatsache ist, dass man, nachdem der König und Gudden vom Spaziergang nicht zurückkehrten, beide als Leichen aus dem See geborgen hat.

An den geheimnisvollen Tod König Ludwigs II. knüpfen sich abenteuerliche Vermutungen, Verdächtigungen und Verschwörungstheorien, die auch vor Gudden nicht Halt machten. So brachte man ihn als den „Preußen" in Zusammenhang mit einer angeblichen Verschwörung gegen den König.

Bernhard von Gudden wurde auf dem Ostfriedhof in München begraben.

Einer seiner Söhne war der ebenfalls renommierte Psychiater Clemens Gudden (1861-1931), der ab 1890/1891 die „Dr. Gudden‘sche Heilanstalt für Nerven- und Gemütskranke" in Pützchen bei Bonn leitete.

Werke (Auswahl)

Quaestiones de motu oculi humani, Dissertationsschrift, Halle 1848.

Bernhard von Guddens gesammelte und hinterlassene Abhandlungen, hg. von Hubert Grashey, 2 Bände, Wiesbaden 1889.

Literatur

Ganser, Sigbert, Bernhard von Gudden. 1824-1886, in: Kirchhoff, Theodor, Deutsche Irrenärzte, Band 2, Berlin 1924, S. 47-58.

Gudden, Wolfgang, Bernhard von Gudden. Leben und Werk, München 1987.

Herting, Johannes, Die erste rheinische Irrenheilanstalt Siegburg, Berlin/ Leipzig, 1924.

Hippius, Hanns, Steinberg, Reinhard, Bernhard von Gudden, Berlin/ Heidelberg 2007.

Orth, Linda: Das Asyl für Geisteskranke zu Pützchen 1866–1920, in: Die Beueler Seite ist nun einmal die Sonnenseite. Ein historisches Lesebuch, Bonn 1996, S. 41-48.

Orth, Linda, Pass op, sonst küss de bei de Pelman. Das Irrenwesen im Rheinland des 19. Jahrhunderts, Bonn 1996.

Online

Leibbrand-Wettley, Annemarie, "Gudden, Bernhard Aloys", in: Neue Deutsche Biographie 7 (1966), S. 249. [Online]

Sarikcioglu, Levent, Johann Bernhard Aloys von Gudden: an outstanding scientist (Biographische Information in englischer Sprache auf der Website des National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine). [Online]

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Orth, Linda, Klenk, Wolfgang, Bernhard Aloys von Gudden, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/bernhard-aloys-von-gudden/DE-2086/lido/57c6d9d1318ec1.49657050 (abgerufen am 19.04.2024)