Zu den Kapiteln

Schlagworte

Eduard Künneke war ein deutscher Komponist, Dirigent und Pianist. Vor allem seine Operetten „Der Vetter aus Dingsda“ und „Glückliche Reise“ sind auf heutigen Theaterspielplänen noch häufiger zu finden. In der von ihm bevorzugten Klangästhetik, die Elemente klassischer Musik mit Modetänzen seiner Zeit zu verbinden suchte, kann sein Schaffen als wesentliche Voraussetzung für den späteren Erfolg amerikanischer Musicals in Deutschland aufgefasst werden.

Eduard Künneke wurde am 27.1.1885 im niederrheinischen Emmerich geboren. Emmerich war zu diesem Zeitpunkt zwar noch eine kleine Stadt mit etwa 10.000 Einwohnern, hatte aber seit Mitte des 19. Jahrhunderts einen bedeutenden wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, der zur Ansiedelung zahlreicher Unternehmen führte und eine vergleichsweise große bürgerliche Mittelschicht in die Stadt brachte. Zu dieser zählte auch die Familie Künneke als typische Vertreter: Vater Edmund Johannes Künneke (geboren 1854) stammte aus Osnabrück, war aber als Buchhalter einer pharmazeutischen Fabrik nach Emmerich gekommen. Seine Frau Sophie Henriette, geborene Niehaus (geboren 1862), kümmerte sich um den Haushalt. Die Familie war katholisch.

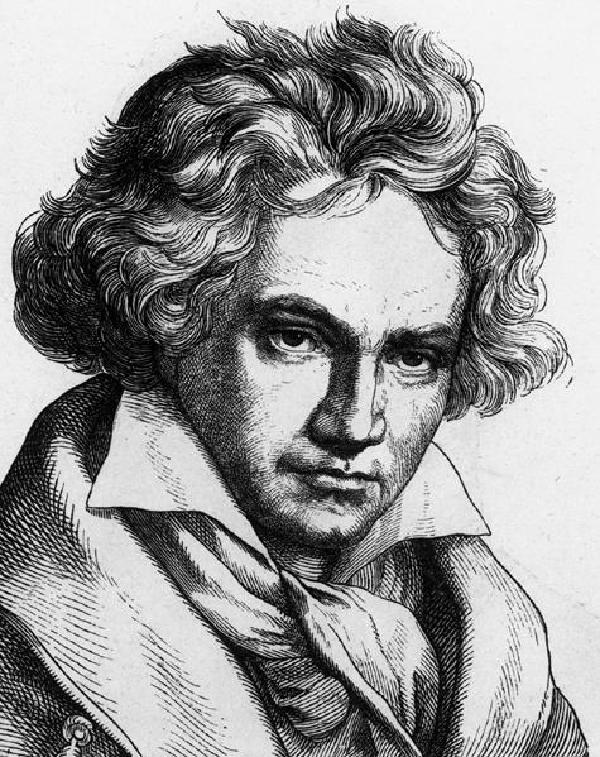

Das Musikleben der Stadt war überschaubar und die Ausbildung des jungen Eduard am elterlichen Klavier, das im bürgerlichen Hause nicht fehlen durfte, eher autodidaktisch. Der Komponist selbst schrieb: „Mein erster Lehrmeister war die Drehorgel.“ Der Vater hatte dem 5-jährigen Eduard das Notenlesen beigebracht, und so stillte sich der Musikhunger des späteren Komponisten bald nicht nur mithilfe von Straßenmusikern, sondern auch durch die Noten der klassischen Meister. Nachdem er mit gelegentlicher Anleitung durch seine Mutter rasch bei den ersten Beethoven-Sonaten angelangt war, erhielt er als 8-Jähriger endlich professionellen Klavierunterricht.

Seine eigentliche Leidenschaft jedoch galt dem Komponieren und der Orchestermusik. Immerhin gab es im acht Kilometer entfernten Kleve die Militärkapelle des Infanterie-Regiments Nr. 56, die regelmäßig im Kurhaus der Stadt konzertierte. Dorthin wanderte Eduard Künneke so oft wie möglich und durfte bald auch mit der Duldung des Kapellmeisters Blicke in die Orchesterstimmen werfen sowie gelegentlich der Probenarbeit beiwohnen. Später kam die Kapelle des in Wesel stationierten Infanterie-Regiments Nr. 57 gelegentlich für Konzerte nach Emmerich, und auch hier hatte der junge Künneke bald das Wohlwollen des Musikmeisters gewonnen. So konnte er eines Tages heimlich nach Wesel reisen und dort während einer Probe ein von ihm verfasstes Konzertstück für Orchester nicht nur hören, sondern auch „dirigieren“ – allerdings hinter verschlossenen Türen und ohne Publikum. Auch das katholische Gymnasium in Emmerich, das er seit 1895 besuchte, hatte ein bescheidenes Schülerorchester, zu dessen Leiter Künneke bald aufgestiegen war und für das er eifrig komponierte. Leider hat der Komponist selbst seine Jugendwerke später vernichtet, so dass ein klanglicher Eindruck nicht mehr möglich ist. Auffällig ist jedoch, dass bereits hier wie später so oft Aufführungen seiner Werke unter ungünstigen Vorzeichen standen. Ob eine Märchenoper „Schneewittchen“, die er als 15-Jähriger schrieb, jemals gespielt wurde, ist unbekannt. Sicher ist, dass seine drei Jahre später für die Abiturfeier geplante Aufführung einer Oper mit dem Titel „Sokrates“ ausfallen musste, weil etliche der jugendlichen Musiker am Abend vorher so exzessiv gefeiert hatten, dass sie nicht einsatzfähig waren.

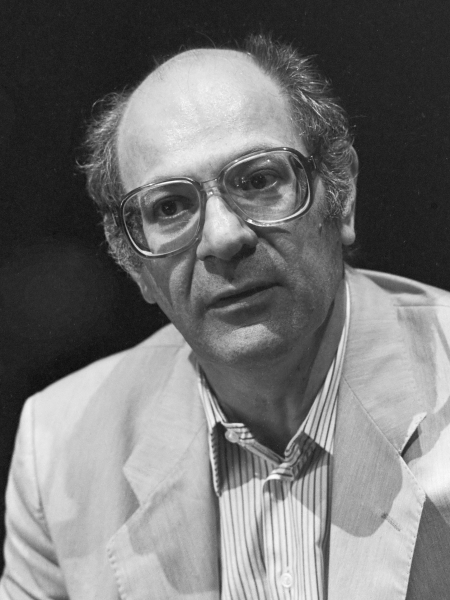

Misserfolge jedoch schreckten Eduard Künneke nicht ab: Er wollte Musiker werden und ging zum Kompositionsstudium nach Berlin, wo er nach erfolgreichen Studienjahren 1906 in die Kompositions-Meisterklasse von Max Bruch aufgenommen wurde. Nach einem Jahr jedoch musste Künneke das Studium ohne Abschluss beenden; zu groß war für ihn der Zwang des Geldverdienens, als dass noch genügend Zeit für sein Studium geblieben wäre. Neben Gelegenheitsverdiensten durch Unterricht und Klavierbegleitung dirigierte er einige der zahllosen Männerchöre der Stadt und wurde schließlich 1907 Kapellmeister am eben erst eröffneten Neuen Operetten-Theater am Schiffbauerdamm. Er erhielt dort einen Vertrag über drei Jahre, löste diesen jedoch vorzeitig, um sich, wie er selbst später angab, dem Komponieren zu widmen. In diese Zeit fiel auch die Eheschließung mit der Operettendarstellerin Margarete Polkowski (geboren 1880), die jedoch in einer Scheidung 1919 ein trauriges Ende fand. Dass das Anfängergehalt seines zu Zeiten einer Wirtschafts- und Theaterkrise geschlossenen Vertrages einfach nicht ausreichend war und er sich deswegen wieder dem freien Schaffen zuwandte, mag zu Künnekes Entscheidung ebenso beigetragen haben wie die Tatsache, dass er von Maximilian Moris (1864–1946), Chefdramaturg der Komischen Oper Berlin, ein Libretto zur Vertonung angeboten bekam. Der Komponist, der sich wohl auch weitere Karrierechancen durch die Bekanntschaft mit Moris erhoffte, machte sich an die Arbeit, und am 5.5.1909 fand im Mannheimer National-Theater die Uraufführung von „Robins Ende“ statt, über die auch international als Erfolg berichtet wurde. Künnekes Musik wurde allgemein gelobt, jedoch wurden gegenüber Moris‘ Text manche Einwände vorgebracht. Dies ist kennzeichnend für Künnekes Karriere: Bei vielen seiner Werke verhinderte ein minderwertiges Textbuch den dauerhaften Erfolg eines Werks, das zu Beginn mit Begeisterung aufgenommen worden war. Ob es Künneke an literarischem Sachverstand fehlte oder er sich zu Kompositionen gezwungen sah, um das Honorar nicht zu verlieren, muss eine offene Frage bleiben.

Der kurzzeitige Erfolg der Oper führte Künneke unverhofft in eine neue Beschäftigung: Im Juni 1910 wurde er eingeladen, zwei Titel aus „Robins Ende“ für die Firma Odeon auf Schallplatte zu dirigieren, und wo er schon einmal da war, übernahm er im Anschluss an diese Sitzung auch noch die Leitung zweier Titel der berühmten Koloratur-Sopranistin Frieda Hempel (1885–1955). Er machte seine Sache unter diesen speziellen Bedingungen so gut, dass er direkt von der Firma als Dirigent verpflichtet wurde, und entfaltete in den kommenden Jahren eine umfangreiche Tätigkeit für die Firmen Odeon und später Favorite. Allerdings wurde er als „Hausdirigent“ nicht mit Tantiemen an den Schallplatten beteiligt, auch sein Name wurde durchaus nicht immer genannt. Insgesamt dürfte auch diese Erfahrung eine frustrierende gewesen sein, denn Künneke erwähnte sie in späteren Jahren nur beiläufig – wenn überhaupt.

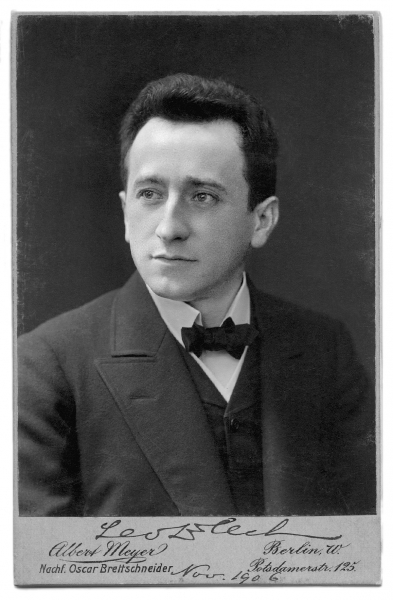

Von der Musikwissenschaft bislang völlig unbeachtet leistete Künneke hier dennoch wichtige Pionierarbeit: Im Juni 1911 spielte er als Erster überhaupt eine vollständige Symphonie auf Schallplatten ein. Mit der 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven wurden acht Schellackplatten-Seiten gefüllt, doch als sie erschienen, wurde als Interpret lediglich ein „Großes Odeon-Streich-Orchester“ angegeben. Entsprechend wurden diese Platten ebenso vergessen wie Beethovens 6. Symphonie und Joseph Haydns (1732–1809) „Symphonie mit dem Paukenschlag“, die Künneke im November 1911 bzw. im März 1913 (abermals anonym) in den Trichter dirigierte. Den Nachruhm erntete stattdessen Arthur Nikisch (1855–1922), der „seine“ 5. Beethovens jedoch erst im November 1913 einspielte. Etwa um diese Zeit kehrte Künneke der Plattenindustrie den Rücken und fand nur noch für gut bezahlte Einspielungen eigener Werke ins Studio zurück.

Im November 1913 erschien Künnekes zweite komische Oper „Coeur-As“ in Dresden. Neben vereinzelter Empörung, dass der Komponist „einige Male bedenklich zur Operette hinüberschielt“, überwogen freundliche Worte für die Musik und etliche Kritik am Libretto. Der Komponist war im Begriff, wieder Dirigent zu werden, als der Kriegsausbruch 1914 seine Karriere zunächst unterbrach. Als Hornist und stellvertretender Kapellmeister eines Cottbusser Infanterie-Regiments blieb er von der Front verschont, bevor der Direktor des Friedrich-Wilhelmstädtischen Theaters in Berlin seinen bei Kriegsausbruch gerade erst verpflichteten neuen Kapellmeister 1916 wieder nach Berlin holen konnte. Neben seiner Dirigententätigkeit engagierte sich Künneke auch im Verband der Konzertierenden Künstler Deutschlands und versuchte nach wie vor, in der „ernsten“ Musik als Komponist Fuß zu fassen. Immerhin stellte 1917 das Blüthner-Orchester in Berlin seine „Orchester-Suite“ vor, und sogar der große Arthur Nikisch dirigierte Künnekes Konzertarie „Selene an Endymion“ in einem Konzert der Berliner Philharmoniker. Doch größere Erfolge wollten sich auch mit dem Singspiel „Das Dorf ohne Glocke“ nicht einstellen, dessen Uraufführung 1919 dem Komponisten aber zumindest privates Glück bescherte: 1920 heiratete er die Hauptdarstellerin des Werks, Katharina Garden (1882–1967), im folgenden Jahr wurde die gemeinsame Tochter Eva-Susanne (1921–2001) geboren.

Im November 1919 erschien mit „Der Vielgeliebte“ die erste „richtige“ Operette Künnekes im Theater am Nollendorfplatz. Schließlich kam im April 1921 am gleichen Ort „Der Vetter aus Dingsda“ heraus. Zum ersten Mal hatte Künneke ein Libretto, das seiner Qualität als Komponist in etwa entsprach, und erzielte mit seiner straffen, sparsam instrumentierten und dennoch melodieseligen Vertonung einen Welterfolg, der umso willkommener war, da so in der Inflationszeit wenigstens ein paar Dollar übrigblieben, während die Honorare für weitere Werke wie „Die Ehe im Kreise“ oder „Casino-Girls“ sich fast über Nacht in Luft auflösten. Ein Versuch, in den USA eine neue Karriere aufzubauen, war 1926 aufgegeben worden. Berlin hatte nun zunächst keinen Platz mehr für Künneke, und seine „Lady Hamilton“ wurde im September 1926 in Breslau uraufgeführt. Hier kam es zur Begegnung mit dem Dirigenten Franz Marszalek (1900–1975), der sich später in seiner langjährigen Karriere nicht zuletzt beim WDR in Köln immer wieder für Künnekes Werke einsetzte. Die Tantiemen von „Lady Hamilton“ reichten nicht einmal aus, um die Schulden zu begleichen, die auch durch die Überseereisen beträchtlich gewachsen waren. Künneke überspielte die zunehmende Verzweiflung gekonnt, aber unterzeichnete auch ungünstigste Verträge, die ihn um den Großteil seiner Tantiemen brachten, um kurzfristig die Zwangsversteigerung seines Hausrates zu verhindern. Er komponierte sogar inkognito verschiedene Nummern für die Revue „Im weißen Rößl“, als deren Urheber später Ralph Benatzky (1884–1957) firmierte – was diesem im Kollegenkreis den Spottnamen „Benutzky“ einbrachte.

Im Februar 1932 gab es endlich wieder eine Künneke-Premiere in Berlin. Wenige Jahre zuvor war „Liselott“ in der Provinz nahezu unbemerkt untergegangen, nun wurde sie mit Käthe Dorsch (1890–1957) und Gustaf Gründgens (1899–1963) zum nachhaltigen Erfolg. Im November 1932 wurde „Glückliche Reise“ ein weiterer großer Erfolg: Max Bertuch (1890–1943) und Kurt Schwabach (1898–1966) hatten zeitkritische, freche Texte geliefert, die von Künneke mit einer kongenialen Musik versehen wurden und auch die deutschen Verhältnisse spöttisch aufs Korn nahmen, indem die Sicht der südamerikanischen Ureinwohner auf Deutschland geschildert wird: „Sie haben ungern mit uns etwas zu schaffen und halten uns für Affen“.

Doch die Politik machte den Erfolg rasch zunichte, denn die Nationalsozialisten sorgten dafür, dass die Operette der jüdischen Texter bald von deutschen Bühnen verschwand. Das nächste Werk Künnekes, „Fahrt in die Jugend“, wurde nur noch in Zürich gespielt. Zwar konnte er sich auch in den kommenden Jahren noch auf Bühnen präsentieren, teils sogar an großen Häusern wie etwa mit „Die große Sünderin“ 1935 an der Berliner Staatsoper. Doch der Anschluss an die „neue“ Zeit wollte nicht glücken, und auch der seit Jahren nach wie vor im Verband der Konzertierenden Künstler Deutschlands aktive Funktionär Künneke geriet bei Gründung der Reichsmusikkammer in noch größeres Zwielicht als ohnehin schon, da seine Frau nach nun herrschender Einschätzung ein „jüdischer Mischling“ war. Der Komponist zog sich immer mehr aus dem Rampenlicht zurück und suchte vermehrt Arbeit beim Film und Trost im Komponieren ernster Instrumentalmusik, die nur selten aufgeführt wurde. Doch auch hier musste er sich immer der gleichen Angriffe erwehren, da er nicht bereit war, sich von seiner Frau zu trennen. Ein drohender Ausschluss aus der Reichsfilmkammer und damit die faktische Vernichtung seiner beruflichen Existenz konnte zwar durch persönlichen Einsatz der Regisseurin Leni Riefenstahl (1902–2003) verhindert werden, doch die ständigen Sorgen zehrten an der Gesundheit des Komponisten ebenso wie an seiner Kreativität. Hinzu kamen Auseinandersetzungen mit seiner Tochter, die als Tänzerin und Sängerin der „leichten Muse“ Karriere machen wollte, was Vater Künneke nach seinen eigenen Erfahrungen unbedingt zu verhindern suchte. Doch letztlich setzte sie sich über seinen Willen hinweg und brachte es unter dem Künstlernamen Evelyn Künneke zu beachtlicher und dauerhafter Berühmtheit. Der Vater erlebte nur noch die ersten Jahre dieser Karriere.

Der Zusammenbruch des Reiches 1945 hätte für den Komponisten ein Neuanfang werden können, doch fehlte ihm mittlerweile die Energie, den wiederentstehenden Theaterbetrieb mitzugestalten. Zwar waren seine Werke gefragt, doch vieles Aufführungsmaterial war im Krieg verloren gegangen. So suchte etwa der Verlag Bote & Bock 1947 per Zeitungsannonce nach einem Regiebuch von „Liselott“, da der Verlag nach dem Krieg keines mehr besaß und das Werk damit auf der Bühne nicht aufführbar war. Künneke verdiente auf Gastspielreisen das nötige Geld, doch viel Freude scheint er daran nicht gehabt zu haben. Mit ironischem Humor schrieb er 1948 in das Gästebuch seiner Geburtsstadt Emmerich eine der bekanntesten Liedzeilen aus dem „Vetter aus Dingsda“, die jeder seit den 1920er Jahren kannte: „Ich bin nur ein armer Wandergesell“.

1949 brachte Gustaf Gründgens in Düsseldorf noch einmal eine neue Operette mit dem Titel „Hochzeit mit Erika“ heraus – es sollte Künnekes letztes Bühnenwerk sein. Die Kritik war durchwachsen und gleichsam ein Spiegelbild von Künnekes ersten Rezensionen. Wurden allerdings bei seinen ersten Opern bisweilen operettenhafte Züge kritisiert, so waren es nun opernhafte Momente in der Operette. Eine stark gekürzte Filmfassung des Werks wurde schließlich ein größerer Erfolg als die Bühnenversion. Eine Abkehr von der Unterhaltungsmusik hätten Hymne, Fuge und Choral zur Einweihung des neuen Emmericher Rathauses bedeuten können. Im Sommer 1939 hatte der Kriegsausbruch dessen Fertigstellung verhindert; nun wurde in Wirtschaftswunder-Zeiten ein weiterer Anlauf genommen, und im November 1953 wollte der Stadtdirektor mit Künneke über seine nun 14 Jahre alte Festmusik sprechen. Doch dazu kam es nicht mehr: Der schwer herzkranke Komponist starb am 27.10.1953 im Westberliner Krankenhaus Heckeshorn. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Heerstraße in Berlin-Westend.

Seit 1989 erinnert eine Gedenktafel an dem Haus Giesebrechtstraße 5, in dem Künneke von 1939 bis 1953 lebte, im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf an den Komponisten. In seiner Heimatstadt Emmerich sowie in Halle (Saale) sind ihm Straßen gewidmet. Sein Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin.

Werke (Auswahl)

Bühnenwerke:

Robins Ende, op. 1 (1909)

Faust II – Schauspielmusik (1911)

Coeur-As, op. 2 (1913)

Das Dorf ohne Glocke, op. 10 (1919)

Wenn Liebe erwacht, op. 12 (1920)

Der Vetter aus Dingsda, op. 13 (1921)

Die Ehe im Kreise, op. 14 (1921)

Casino-Girls, op. 17 (1923)

The Love Song (1924)

Lady Hamilton, op. 23 (1926)

Liselott, op. 24 [a] (1927/1932)

Glückliche Reise, op. 29 (1932)

Die lockende Flamme, op. 32 (1933)

Die große Sünderin, op. 37 (1935)

Traumland, op. 49 (1941)

Hochzeit mit Erika, op. 59 (1949)

Werke für den Konzertsaal:

Zigeunerweisen (1907)

Lieder des Pierrot, op. 3 (circa 1914)

Suite für Orchester, op. 4 (circa 1915) Flegeljahre. Drei Orchesterstücke nach dem gleichnamigen Roman von Jean Paul, op. 7 (circa 1917) Tänzerische Suite. Concerto Grosso in 5 Sätzen für Jazz-Band und großes Orchester, op. 26 (1929)

Klavierkonzert Nr. 1 As-Dur, op. 36 (1929/1935)

Romantische Ouverture (1935)

Löns-Lieder-Suite (1937)

Saltarello für Orchester, op. 44 (1940)

Filmmusik

Eine Nacht in London (1928)

Es gibt nur eine Liebe (1933)

Drei blaue Jungs – ein blondes Mädel (1933)

Das Blumenmädchen vom Grand-Hotel (1934)

Ein Lied klagt an (1936)

Tanzendes Herz (1939)

Wenn der junge Wein blüht (1943)

Literatur

Müller, Sabine: Eduard Künneke: Leben und Werk, Köln 2016.

Schneidereit, Otto: Eduard Künneke: der Komponist aus Dingsda, Berlin 1978.

Viola, Karl: Eduard Künneke: Komponistenportrait und Werkverzeichnis, Berlin 1995.

Würz, Anton, Künneke, Eduard, in: Neue Deutsche Biographie 13 (1982), S. 223-224.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Lehl, Karsten, Eduard Künneke, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/eduard-kuenneke-/DE-2086/lido/60c73b89bc5969.18877352 (abgerufen am 24.04.2024)