Zu den Kapiteln

Schlagworte

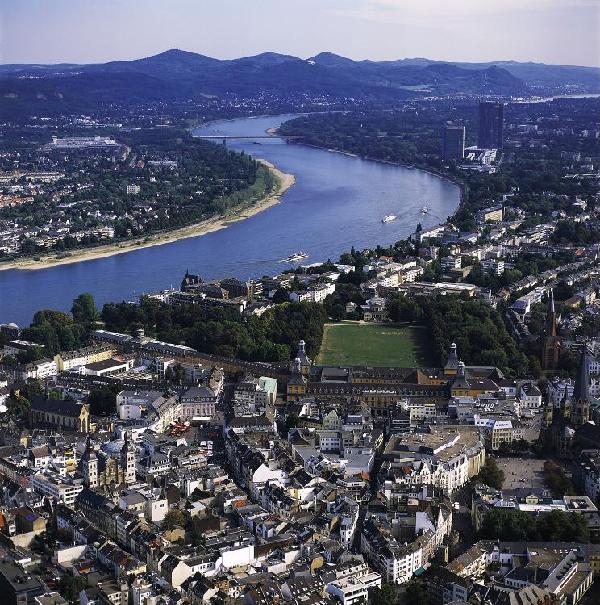

Basis der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Aktivitäten von Hermann Bleibtreu waren die im Familienbesitz befindlichen Alaungruben und -hütten auf dem Ennert (bei Bonn). Die langfristig erfolgreiche Gründung der Portlandzement-Fabriken in Züllchow (ehemals Kreis Stettin) und Oberkassel (heute Stadt Bonn) machten ihn zum Pionier der großtechnischen Erzeugung des Baustoffs in Deutschland, seine Vorarbeiten zur Erschließung linksrheinischer Abbaufelder zu einem Wegbereiter der rheinischen Braunkohleindustrie.

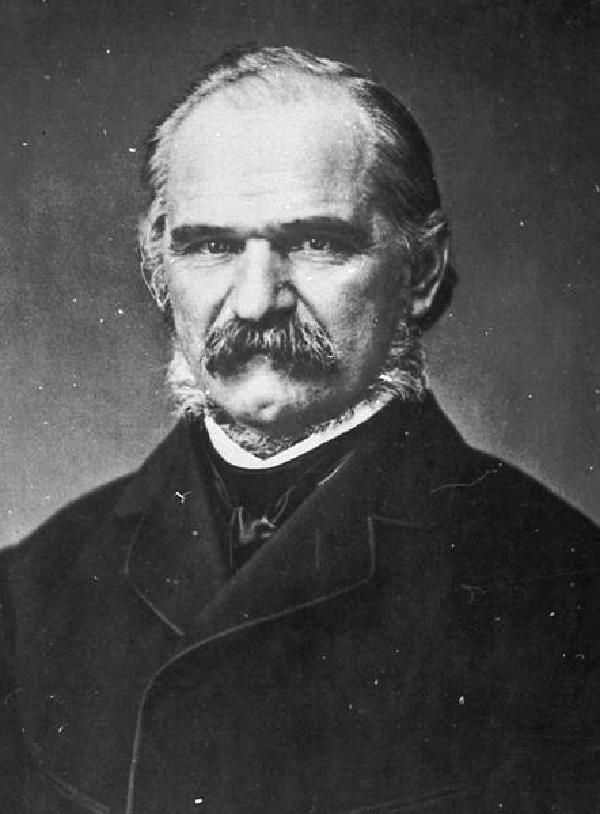

Hermann Bleibtreu wurde am 4.3.1821 als jüngster Sohn des Bergmeisters Leopold Bleibtreu (1777-1839) und seiner Ehefrau Anna Maria, geborene Ackermann (1787-1871) in Pützchen (heute Stadt Bonn) geboren. Er besuchte “mit vorzüglichem Erfolge” das königliche Gymnasium zu Bonn (heute Beethoven-Gymnasium), bevor er 1838 als 17-jähriger an der Bonner Universität das Studium der Natur- und Bergwissenschaften aufnahm. Ein Jahr später, bereits Assistent des Mineralogen Jakob Noeggerath (1788-1877), zwang ihn der Tod des Vaters, zusammen mit seinem Bruder Gustav (1809-1881) die Leitung der Alaunfabrikation zu übernehmen. Während seiner Militärzeit in Koblenz 1841-1842 brachte er es zum Landwehr-Leutnant, ließ sich jedoch 1850 aus politischen Gründen aus dem Offiziersstand entlassen. Seine unterbrochene wissenschaftliche Ausbildung vervollständigte er 1844-1846 (Promotion) bei Justus von Liebig (1803-1873) in Gießen beziehungsweise dessen ehemaligem Assistenten August Wilhelm Hofmann (1818-1892) in London (Royal College of Chemistry). Von August bis November 1848 wirkte er als jüngstes Ausschussmitglied an der Ausarbeitung eines Allgemeinen Berggesetzes für Preußen mit. Das Ehepaar hatte acht Kinder. Zwei der fünf Söhne wurden Chemiker, zwei Ärzte, einer arbeitete im geistlichen Fach.

Im eigenen Betrieb, inzwischen bedeutendster Alaunproduzent Preußens, arbeitete Bleibtreu an einer weiteren Verbesserung der Verfahren und experimentierte mit der Verwendung von Braunkohlegas zur Feuerung. In den frühen 1850er Jahren beschäftigten ihn zunehmend Versuche, den teuer aus England importierten Portlandzement durch ein aus heimischen Rohstoffen hergestelltes Fabrikat zu ersetzen. Das ihm 1853 erteilte Patent brachte er im selben Jahr in ein neu gegründetes Unternehmen ein. Es entstand in der Nähe von Stettin, wo Rohkreide und Ton leicht zu beschaffen waren. Konsul Paul Gutike, den Bleibtreu über die Familie seiner Ehefrau Dorothea, geborene Sadée (1823-1901), kennen gelernt hatte, stellte die finanziellen Mittel zur Verfügung. Die Vorversuche fanden auf dem Gelände der ehemaligen Festungsziegelei in Züllchow statt. Der Weg zur industriellen Produktion war jedoch langwierig und teuer, erforderte die Beteiligung weiterer Investoren, schließlich die Finanzierung über Aktien. Auch nachdem die “Stettiner Portland-Zement-Fabrik” im Herbst 1855 den Betrieb aufgenommen hatte, blieben Ausstoß und Absatz hinter den Erwartungen zurück. Bleibtreu arbeitete seinen Nachfolger gewissenhaft ein und kehrte ohne Eigentumsrechte, lediglich mit der Zusage einer zehnprozentigen Gewinnbeteiligung, ernüchtert ins Rheinland zurück.

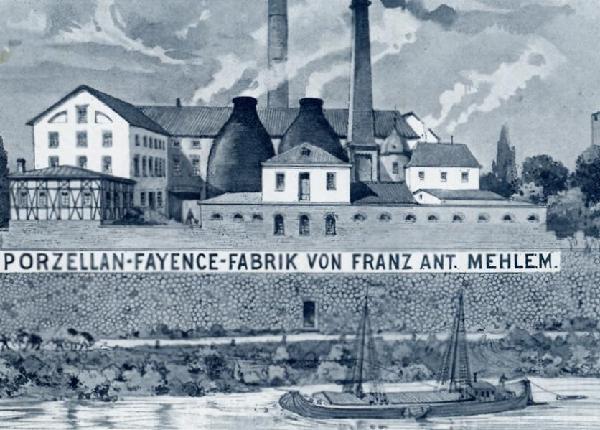

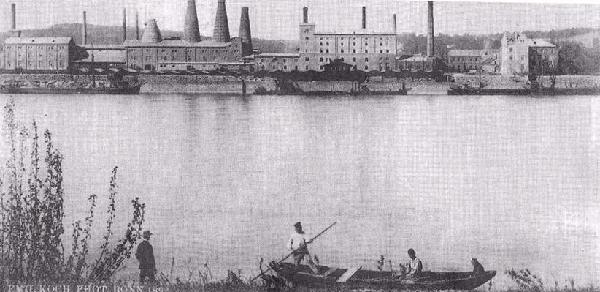

Hier war im Juni 1853 aus der Vereinigung der Bleibtreu’schen Aktivitäten mit den Alaunwerken des Konkurrenten Matthias Jäger der “Bonner Bergwerks- und Hütten-Verein” hervorgegangen. Gustav und Hermann Bleibtreu setzten 1856 im Aufsichtsrat den Bau einer Zementfabrik am Rheinufer in Oberkassel durch. Ohne zu ahnen, dass innerhalb weniger Jahre der technische Fortschritt das teuer produzierte Alaun verdrängen würde, sicherte die Gesellschaft durch die Neuausrichtung ihre wirtschaftliche Zukunft. Erst gegen Ende des Jahres 1858 kam der Betrieb der Oberkasseler Anlage in Gang. Trotz positiver Erfahrungen der Kölner Dombauverwaltung und der regionalen Eisenbahnen blieben die Abnehmer zögerlich.

Blick von der gegenüberliegenden Rheinseite auf das Oberkasseler Zementwerk, 1892.

In den ersten vier Jahren lag die Auslastung der Fabrik unter 50 Prozent der Kapazität. Bis 1870 konnten nur in sechs Jahren bescheidene Dividenden erwirtschaftet werden. Schwankende Qualität der eigenen Produkte und der zähe Abwehrkampf der englischen Konkurrenz durchkreuzten die Planungen. Der grundlegende Fehler lag jedoch in der Standortwahl, ging sie doch von der irrigen Annahme aus, man könne die Braunkohlevorkommen auf der Hardt als billiges Brennmaterial verwenden. In Wirklichkeit mussten außer Ton (aus Hangelar) alle Rohstoffe (Kalkstein aus Budenheim bei Mainz; Steinkohle von der Ruhr) aus entfernten Regionen herangeschafft werden. Erst später konnte das Werk die Standortnachteile durch seine frachtgünstige Lage zu den Hauptabsatzgebieten kompensieren. Doch alle Fortschritte schienen gefährdet, so lange Bleibtreu als Generaldirektor durch immer neue Versuche zur industriellen Verwendung der lokalen Braunkohle die dünne Kapitaldecke strapazierte. Ein leichter Schlaganfall veranlasste ihn, Ende 1871 die Geschäftsführung niederzulegen und als Privatier nach Bonn überzusiedeln.

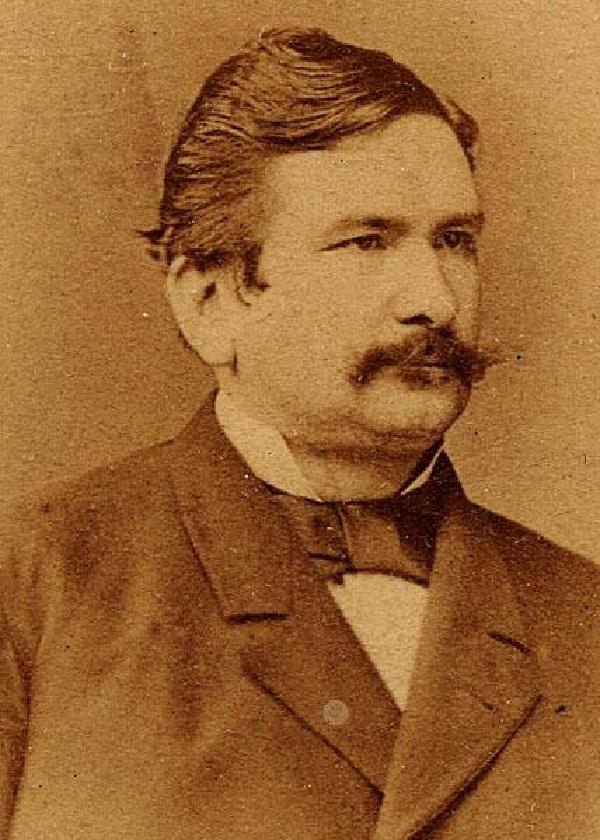

Die Braunkohle ließ den 50-jährigen nicht los. Auf Reisen durch Mitteldeutschland und Böhmen erkundete er neue Verwertungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Glaserzeugung. 1872/1873 erwarb er in der Nähe der projektierten Eisenbahnlinie Euskirchen-Kalscheuren gelegene Braunkohlefelder, ließ durch Bohrungen die Mächtigkeit der Lagerstätten erkunden und Versuche anstellen, rheinische Braunkohle zu Briketts zu pressen. An der Anfang Juli 1873 gegründeten “Gewerkschaft Bleibtreu” hielt er ein Viertel der Kuxen (Anteilscheine). Den Löwenanteil zeichnete Hermann Gruhl (1834-1903), der bereits bei Halle Braunkohle förderte. Die schwere Gründerkrise der 1870er Jahre verzögerte die Ausbeutung der Vorkommen. Den endgültigen Siegeszug der heimischen Braunkohle sollte der am 25.4.1881 in Bonn verstorbene Pionier nicht mehr erleben. Oberbergrat a. D. Heinrich von Dechen (1800-1889), Bleibtreu politisch und fachlich verbunden, erinnerte in seinem Nachruf an das hohe Arbeitsethos des Unternehmers, dessen Verankerung in der Wissenschaft verbunden mit dem Wunsch, der Allgemeinheit zu dienen, “wie dies seinem durchaus tüchtigen Charakter, seiner hingebenden Vaterlandsliebe entsprach”.

Als Forscher nicht immer ökonomischen Fakten zugänglich, vermochte Bleibtreu die wirtschaftlichen Früchte seiner bahnbrechenden Leistungen nie in vollem Umfang zu ernten. Zusammen mit seinem Bruder Gustav kontrollierte er nach 1871 gerade noch ein Viertel des Kapitals der von seiner Familie gegründeten Aktiengesellschaft.

DE-2086, LVR_ILR_0000119593.

In Bonn, wo er 1875-1881 als Stadtverordneter wirkte, wählte er, anders als die zahlreichen hier ansässigen Millionäre, in der zweiten, der mittleren Einkommensklasse. Die letzten Lebensjahre verbrachte er in seinem 1875 erbauten Wohnhaus Kreuzbergweg Nr. 5. Es besaß vier große und 13 kleine Kellerräume und wurde 1938 zur Außendienststelle der Kölner Gestapo für die Kreise Bonn-Stadt, Bonn-Land und Euskirchen umgebaut.

Das Grab der Eheleute Bleibtreu befindet sich auf dem Alten Friedhof in Bonn. Rechtsrheinisch trägt heute das als Promenade gestaltete Rheinufer in Höhe der 1986 stillgelegten Zementfabrik den Namen des Gründers, ebenso wie der Bleibtreusee im rekultivierten Abbaugebiet der Ville an den Einsatz für die Braunkohle erinnert.

Quellen

Bleibtreu, Hermann, Meine Entlassung aus dem Offizierstande. Nachdruck der als Manuskript bei Carl Georgi im Jahre 1850 in Bonn gedruckten Ausgabe, Bonn 2006.

Literatur

Bothien, Horst/van Rey, Manfred, Kreuzbergweg 5. Gestapo 1938-1945, Faltblatt Bonn 1988.

Goslich, K., Geschichte der Stettiner Portland-Cementfabrik 1855-1905, Stettin 1905.

Großjohann, Klaus (Hg. u. Bearb.), Bonner Bergwerks- und Hüttenverein. Cementfabrik bei Obercassel bei Bonn 1856-1906, Nachdruck Bonn 2006.

Ein Jahrhundert Bonner Zement. Bonner Portland-Zementfabrik AG 1886-1956, Düsseldorf o.J.

Kroner, Günter, Der Industriestandort Beuel. Eine industrielle Entwicklung und Struktur und seine Stellung im Rahmen der Industrien der südöstlichen Kölner Bucht, Diss. [masch.] Bonn 1956.

Niesen, Josef, Bonner Personenlexikon, 3., verb. u. erw. Auflage, Bonn 2011, S. 53-54.

Serlo, Walter, Bergmannsfamilien in Rheinland und Westfalen, Münster 1936.

Wündisch, Fritz, Hermann Bleibtreu. Ein Vorkämpfer für den Rheinischen Braunkohlenbergbau, in: Revier und Werk. Zeitschrift für die Betriebe des Rheinischen Braunkohlebergbaus 58, April 1961, S. 2-9.

DE-2086, LVR_ILR_0000119595.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Vogt, Helmut, Hermann Bleibtreu, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/hermann-bleibtreu-/DE-2086/lido/57c583aae9b381.09454593 (abgerufen am 25.04.2024)