Zu den Kapiteln

Schlagworte

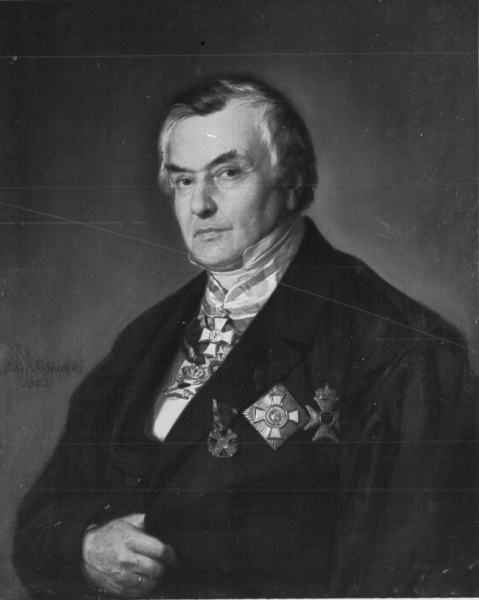

Als Heinrich von Wittgenstein im Zuge der revolutionären Umbrüche am 27.3.1848 zum Regierungspräsidenten von Köln ernannt wurde, hatte sich das preußische Innenministerium zuvor angeblich nicht nach seiner Bereitschaft für das Amt erkundigt. Seine Ernennung zum obersten Staatsbeamten vor Ort war nicht nur ein symbolisch wichtiges Zugeständnis an die Kölner Bevölkerung, sondern auch eine Anerkennung seiner Verdienste für Kommune und Gesellschaft. Als Spross einer alteingesessenen Honoratiorenfamilie, die mehrfach Kölner Bürgermeister gestellt hatte, war ihm das Engagement für das Gemeinwohl selbstverständlich.

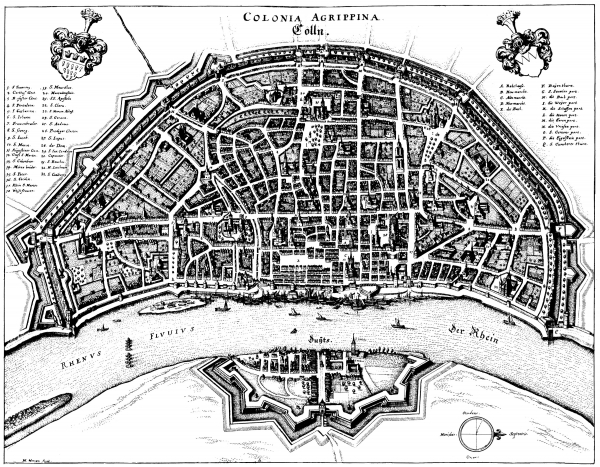

Heinrich von Wittgenstein wurde am 20.4.1797 als Sohn von Johann Jakob von Wittgenstein (1754-1823) und seiner Ehefrau Maria Therese, verwitwete von Coels (1758-1835), in Köln geboren. Die ursprünglich aus Bochum stammende und Ende des 17. Jahrhunderts nach Köln eingewanderte katholische Familie war über Generationen führend in Politik und Wirtschaft vertreten. Der Vater war Ratsherr gewesen, 1790-1796 der letzte reichsstädtische Bürgermeister und 1803-1815 französischer Maire Kölns. Schon der Großvater Melchior Dietmar von Wittgenstein (1720-1784) war Ratsherr und zweimal (1780/1781, 1783/1784) in das höchste Amt der Reichsstadt gewählt worden. Die Mutter war die Tochter von Friedrich Joseph de Haes (1718-1786), dem höchsten weltlichen Beamten Kurkölns. Heinrichs älterer Stiefbruder aus der ersten Ehe seiner Mutter, Johann Friedrich von Coels von der Brügghen (1784-1856), diente dem preußischen Staat 1818-1848 als Landrat in Aachen. Seine Stiefschwester Elisabeth von Coels (1783-1842) war mit dem einflussreichen Kölner Bankier, Abgeordneten des Provinziallandtags und Präsidenten der Handelskammer Peter Heinrich Merkens (1777-1854) verheiratet.

Heinrich von Wittgenstein wuchs in einem großzügigen, für Wissenschaft und Kunst aufgeschlossenen Elternhaus auf. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte er Rechtswissenschaften in Berlin und Heidelberg. Daneben begab er sich auf die für die damalige Zeit übliche Grand Tour und erweiterte durch Reisen seinen Horizont. 1823 wurde er Auskultator, 1825 Gerichtsreferendar beim Appellationsgerichtshof Köln.

Seine Eheschließung am 18.4.1829 mit Maria Therese Franciska Schaaffhausen (um 1808/09-1885), Tochter des langjährigen Kollegen seines Vaters, des Bankiers, Ratsherrn und Handelsgerichtspräsidenten Abraham Schaaffhausen (1756–1824) und seiner Frau Therese, geborene de Maes (1777-1867), verband ihn mit einer der reichsten und einflussreichsten Familien Kölns. Aus der Ehe gingen elf Kinder hervor. Der älteste Sohn Carl von Wittgenstein (1832–1913) war 1868-1884 Landrat des Kreises Köln.

1825 trat Heinrich von Wittgenstein in das Kollegium ein, dem die Armenverwaltung der Stadt oblag. In der Armenverwaltung war das erhebliche Vermögen der Stadt, das der Armenfürsorge, den Hospitälern und Waisenhäusern diente, zusammengefasst. Das unbesoldete Amt bot erhebliche Wirkungsmöglichkeiten.

Die Kommunalpolitik war 1830 durch eine angespannte politische Atmosphäre und den Ausbruch der Juli-Revolution in Frankreich geprägt. Einzelne Proteste in Köln und in anderen Städten der Rheinprovinz nach der Juli-Revolution in Frankreich wurden durch eine zunehmende Verteuerung der Grundnahrungsmittel und die restriktive Politik des preußischen Staates befeuert. In dieser Situation erklärte sich Wittgenstein dazu bereit, das unbesoldete Amt eines Beigeordneten der Stadt zu übernehmen und im besten Sinne dem „Gemeinwohl“ zu dienen. Fortan regelte er die finanziellen Verhältnisse zwischen dem Stadtrat und der Armenverwaltung. Im Zusammenwirken mit Schwager Merkens und anderen gut vernetzten Honoratioren der Stadt bestand eine seiner ersten Aufgaben darin, mit der Beschaffung von Brot zur Verbesserung der Grundversorgung der rund 65.000 Stadtbewohnerinnen und -bewohner beizutragen. Außerdem gründete er im ehemaligen Minoritenkloster eine Arbeitsanstalt, während seine verwitwete Schwiegermutter Therese Schaaffhausen für den Frauenverein eine Armenmädchenschule unterhielt.

Neben seiner Tätigkeit im Rathaus zeigte er sich gegenüber den liberalen Ideen seiner Zeit aufgeschlossen. So war er beispielsweise als erster Präsident der Allgemeinen Cölnischen Karnevalsgesellschaft (KG) seit 1823 nicht nur für die Reorganisation der kölnischen Festkultur verantwortlich, sondern stand auch für die Verbreitung freiheitlicher Grundsätze und kritischer Meinungen während der Karnevalszeit ein. 1829 forderte man in der lokalen Karnevalszeitung etwa zwischen den Zeilen eine Verfassung für Preußen, was das Verbot der vermeintlich unpolitischen Satireschrift nach sich zog. Wittgenstein und die Karnevalsgesellschaft positionierten sich daraufhin öffentlich gegen die restriktive preußische Polizei- und Zensurpolitik, indem sie den Rosenmontagszug absagten. Totenzettel auf den Karneval wurden verteilt, Hanswurst in Ketten gelegt.

Neben seinem Engagement im Stadtrat, im Karneval und in der Armenfürsorge war Wittgenstein vielfältig in Kultur, Wirtschaft und Verkehrswesen tätig. Er übte zeitweise das Amt des Vorsitzenden des Theaterkomitees aus, war Mitinitiator des Vereins zur Beförderung des Taubstummenunterrichts, Präsident der Köln-Mindener-Eisenbahngesellschaft und Mitglied des Verwaltungsrats der Dampfschiffahrtsgesellschaft, der Dampfschleppschifffahrtsgesellschaft sowie der Colonia-Feuerversicherungsgesellschaft. Er unterstützte den Gewerbeverein, den Kölnischen Kunstverein, die Kölnische Hagelversicherungsgesellschaft und nicht zuletzt die Rheinische und die Köln-Bonner Eisenbahngesellschaft. Damit war er an nahezu allen innovativen Kultur- und vor allem Wirtschaftsinitiativen des Kölner Großbürgertums beteiligt.

1842 erlangte er außerdem als Präsident des Zentral-Dombau-Vereins überregionale Bekanntheit, indem er zum lokalen Repräsentanten des rheinisch-preußischen Prestigeprojekts gewählt wurde und maßgeblich zur Förderung des Weiterbaus des Kölner Doms beitrug. In der Gemeinderatswahl 1846 und in der Revolution 1848 brachten ihm weite Teile der Bevölkerung durch die Wahl zum Gemeindeverordneten, zum Kommandanten der Bürgerwehr und zum Abgeordneten der preußischen Nationalversammlung großes Vertrauen entgegen.

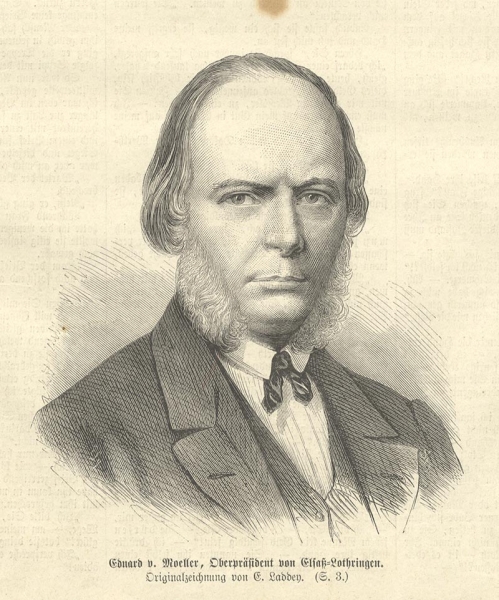

Otto Camphausen (1812-1896) - der spätere preußische Finanzminister - bestätigte die einflussreiche Stellung Wittgensteins in einem Brief vom 22.4.1842 an seinen Bruder Ludolf und äußerte die Ansicht, dass sich im Laufe der 1840er Jahre allerhand fremdartige Elemente Bahn brechen, von denen manchen dem künftigen Oberbürgermeister [Wittgenstein] gar zu unbequem sind, die er aber nicht alle offen bekämpfen mag und gar noch weniger alle alleinstehend bewältigen kann.[1] In der Rückschau schien er mit diesem Urteil Recht zu behalten, denn das eingangs erwähnte Amt des Regierungspräsidenten sollte Wittgenstein in der Revolution 1848 nach nur sechs Monaten an den Westfalen Eduard von Möller (1814-1880) abgeben und das ihm angetragene Amt des Oberbürgermeisters zwei Jahre später aus Gesundheitsgründen ablehnen. Dem Stadtrat und zahlreichen Vereinen gehörte er weiterhin bis kurz vor seinem Tod an. Er starb am 29.3.1869 in Köln, begraben wurde er in der Grabstätte seiner Familie auf dem Friedhof Melaten.

Literatur

Bönisch, Georg, Köln und Preußen. Kultur- und sozialgeschichtliche Skizze des 19. Jahrhunderts mit einem Exkurs über den Kölschen Klüngel, Köln 1982.

Hansen, Joseph, Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politischen Bewegung 1830–1850, Band 1: 1830–1845, Essen/Leipzig 1919, ND Düsseldorf 1997.

Herborn, Wolfgang, Zur Rekonstruktion und Edition der Kölner Bürgermeisterliste, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 36, 1972, S. 89-183.

Herres, Jürgen, Köln in preußischer Zeit 1815-1871 (Geschichte der Stadt Köln 9), Köln 2012 .

Romeyk, Horst, Die leitenden staatlichen und kommunalen Verwaltungsbeamten der Rheinprovinz, Düsseldorf 1994, S. 824-825.

Wedel, Hasso von, Heinrich von Wittgenstein (1797–1869), in: Rheinische Lebensbilder 8, 1980, S. 205–223.

Wedel, Hasso von, Heinrich von Wittgenstein (1797–1869) – Unternehmer und Politiker in Köln, Köln 1981.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Thielen, Katharina, Johann Heinrich Franz Freiherr von Wittgenstein, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/johann-heinrich-franz-freiherr-von-wittgenstein/DE-2086/lido/63ff570e773587.05020690 (abgerufen am 25.04.2024)