Zu den Kapiteln

Ludwig Friedrich Seyffardt kann als Prototyp des bis zum Ersten Weltkrieg nicht seltenen wirtschaftlich unabhängigen Großbürgers gelten, der sich verantwortlich engagiert und ohne finanzielle Ansprüche an die Politik um die öffentlichen Angelegenheiten kümmert, in seinem Fall in der Stadt Krefeld, in Preußen und zeitweise auch im Norddeutschen Bund.

Ludwig Friedrich Seyffardt wurde am 18.6.1827 in Aachen als Sohn von Ludwig Seyffardt (1792–1871), Direktor der Aachener und Münchner Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, geboren; über die Mutter Mathilde geborene Scheibler (1805-1833) war er mit der bekannten, weitverzweigten Unternehmerfamilie Scheibler verwandt; die Familie war evangelisch. Er besuchte die Höhere Bürgerschule in Aachen, legte 1842 das Abitur ab und begann anschließend eine kaufmännische Ausbildung in der Krefelder Samtfabrik „H. vom Bruck Söhne“ Vom 1.10.1846 bis 30.9.1847 diente er als Einjährig-Freiwilliger beim 28. Infanterie-Regiment in Köln, im Herbst 1847 trat er wieder in die Firma „H. vom Bruck Söhne“ ein, deren Vertretung in England er von März bis Herbst 1848 übernahm. Auch in den folgenden Jahren bis 1852 hielt er sich regelmäßig längere Zeit in England auf. Von November 1849 bis Januar 1850 und von November 1850 bis Januar 1851 nahm er als Vizefeldwebel an militärischen Reserveübungen beim Ersatz-Bataillon Nr. 28 teil, 1853 wurde er wegen Kurzsichtigkeit als für den weiteren Militärdienst untauglich erklärt.

Am 1.1.1853 wurde er Prokurist und Gewinnbeteiligter, am 1.1.1857 Associé beziehungsweise Mitinhaber der Samtfabrik „H. vom Bruck Söhne“ mit Niederlassungen in Krefeld, Rheydt (heute Stadt Mönchengladbach) und London, nachdem er im Jahr zuvor Mathilde vom Bruck (1837-1880) geheiratet hatte; aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor. Durch die Heirat mit der Tochter aus vermögendem Handelshaus sah er sich in die Lage versetzt, wie er es in seiner Erinnerungen ausdrückte, sich gänzlich „den öffentlichen und gemeinnützigen Interessen zu widmen“. Der geschäftliche Erfolg der alten Firma (wegen der internationalen Verflechtungen für damalige Verhältnisse fast ein global player) blieb unter seiner Beteiligung so groß, dass Seyffardt es sich leisten konnte, lediglich als „sitzender Teil der Firma“ zu fungieren, das heißt, ihm stand das Vorrecht zu „selbst den Anteil an der Pflichtarbeit der Accociés zu bestimmen, den ich jeweils für meine Person im Interesse des Geschäftes für ersprießlich halten würde“.

Seit den 1840er Jahren war Seyffardt im öffentlichen Leben aktiv. 1848 wurde er Mitglied des Arbeitervereins Krefeld, am 1.1.1852 Präsident des Landwehr-Unterstützungsvereins Krefeld, war zeitweise Vorsitzender im Turnverein 1855, Mitglied des Verwaltungsrats der Seiden-Trocknungsanstalt und Ergänzungsrichter am Handelsgericht. Der Handelskammer Krefeld gehörte er von 1862 bis 1864 als stellvertretendes, 1865 bis 1887 als ordentliches Mitglied an. So in Krefeld schon gut vernetzt, übernahm er auch wichtige Aufgaben in der Kommunalpolitik: Von 1863 bis 1865 und ab 1867 war er Mitglied der städtischen Armenverwaltung, ab April 1869 deren Vorsitzender. 1868 wurde er (für die II. Abteilung) in die Stadtverordnetenversammlung gewählt, und am 4.12.1884 wählte man ihn zum unbesoldeten Beigeordneten der Stadt Krefeld, am 23.1.1885 bestätigt und am 9.4.1885 in sein Amt eingeführt. Diese städtischen Ämter hatte er bis zu seinem Tode inne.

Auch auf überörtlicher Ebene engagierte sich der Liberale Seyffardt. Am 8.11.1869 wurde er, nachdem Carl Hermann Kannengießer (1820–1882) sein Mandat niedergelegt hatte, in einer Ersatzwahl im Wahlkreis Düsseldorf 11: Krefeld in den Reichstag des Norddeutschen Bundes gewählt. Zwei Jahre später, bei der Wahl zum Reichstag am 3.3.1871, reichte es bei Seyffardt nicht mehr für ein Mandat, der Wahlkreis Krefeld ging mit großer Mehrheit an das Zentrum, das dort bis 1933 jeweils seinen Kandidaten direkt durchsetzen konnte. Bei dem schon recht modernen Reichstagswahlrecht (wahlberechtigt waren alle Männer über 25 Jahre) wirkte sich der starke Anteil der Katholiken in Krefeld aus. Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus des Preußischen Landtags garantierte das Dreiklassenwahlrecht zunächst noch, das ein nationalliberales Mandat in Krefeld, zumal auch die Katholiken zunächst dem liberalen Kandidaten ihre Stimme gaben: Seyffardt wurde 1873 im Wahlkreis Düsseldorf 10: Krefeld gewählt. Am 14.2.1880 wurde sein Mandat für ungültig erklärt, an seiner Stelle wurde der Zentrumsmann Cornelius Balduin Trimborn (1824-1889) gewählt. 1882 gelang Seyffardt nochmals der Einzug in den Preußischen Landtag, auch 1883 bei einer wegen der Ungültigkeitserklärung seines Mandats erforderlichen Nachwahl. 1885 ging aber auch der Krefelder Landtagswahlkreis dauerhaft an das Zentrum, weil – auch im Dreiklassenwahlrecht - bei jeder Landtagswahl mit steigender Einwohnerzahl die Gesamtzahl der Wahlmänner wuchs, zugunsten des Zentrums. Die Entwicklung in Krefeld ist auch vor dem Hintergrund des dort erbittert ausgetragenen Kulturkampfes zu sehen. Es kam zu brisanten Wahlkämpfen bei allen Wahlen, insbesondere um die Person des Kandidaten der Liberalen, L. F. Seyffardt. Man griff ihn an wegen seiner anfangs distanzierten Haltung der Konfessionsschule gegenüber, während er später mehr als genug Angriffsfläche bot wegen seiner erklärten scharfen Gegnerschaft dieser Schulart gegenüber. Zugleich bekämpfte man ihn als prononcierten liberalen Kulturkämpfer. Die Auseinandersetzung in der Schulfrage, die als „Krefelder Schulstreit“ mehrfach das Preußische Abgeordnetenhaus beschäftigte, heizte Seyffardts Broschüre „Die katholische Volksschule am Niederrhein unter geistlicher Leitung“ mächtig an. Dort rechnete er mit den Versäumnissen der geistlichen Schulaufsicht scharf ab, zumal die Liberalen eine sehr positive Bilanz der von ihnen gepflegten Schulpolitik vorweisen konnten.

Nach dem Verlust des Krefelder Landtagsmandats erhielt Seyffardt unverzüglich das Angebot, den Wahlkeis Magdeburg 4: Stadtkreis Magdeburg als Abgeordneter zu vertreten. Dieser Wahlkreis, eine ungefährdete nationalliberale Hochburg, garantierte für nahezu 15 Jahre seine Wiederwahl, wenngleich er weiterhin die Krefelder Interessen mit vertrat und auf lokaler Ebene – insbesondere als Stadtverordneter, ehrenamtlicher Beigeordneter und in der Krefelder Armenverwaltung – tätig blieb. Nach den ständigen Querelen in Krefeld kam ihm der Wechsel sehr gelegen, war doch eine so massive Anti-Stimmung wie in Krefeld nicht zu erwarten. Er war ein hochgeachteter, einflussreicher Parlamentarier, der ab 1886 im Fraktionsvorstand einen sicheren Sitz hatte und als Kandidat für das Amt eines Vizepräsidenten des Abgeordnetenhauses genannt wurde. 1897 feierte Seyffardt hochgeehrt in Krefeld und Berlin seinen 70. Geburtstag; ein Vertreter des Zentralausschusses der nationalliberalen Partei, dem Seyffardt von 1893 bis 1898 angehörte, nutzte in seiner Festrede die Gelegenheit, diesen als „das Gewissen der Fraktion“, als einen liberalen Politiker zu feiern, der in gewisser Weise ein Stück Liberalismus verkörpere. 1898 verzichtete der mittlerweile über 70-jährige Seyffardt auf eine erneute Kandiatur.

Er war weiterhin Mitglied der ständigen Deputation des Deutschen Volkswirtschaftlichen Kongresses und des Ausschusses des Vereins für Socialpolitik, im Vorsitz des „Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit“ und Ehrenvorstand des Handwerker- und Bildungsvereins Krefeld.

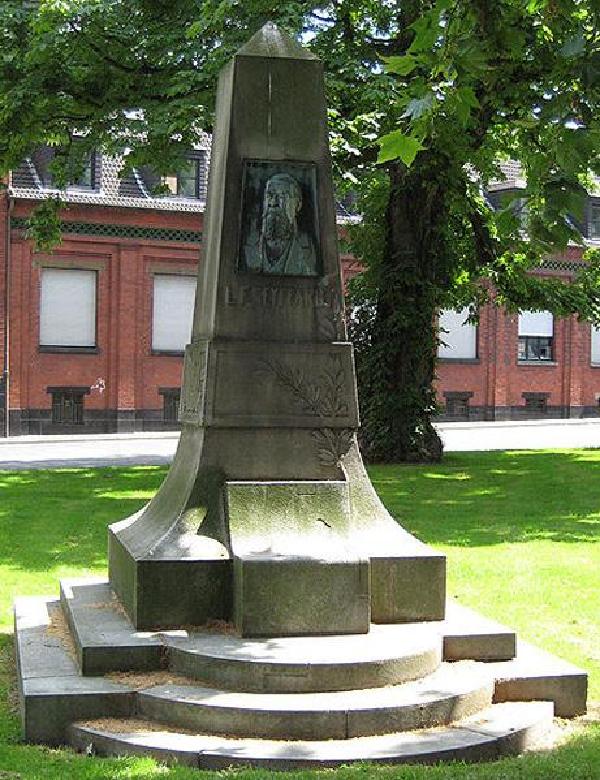

Seyffardt starb am 26.1.1901 in Krefeld, wo er am 29.1.1901 auf dem städtischen Friedhof (dem heutigen Alten Friedhof) bestattet wurde. Nur ein Jahr nach seinem Tod benannte die Krefelder Stadtverordnetenversammlung eine Straße (und zeitweise auch einen Platz) im Krefelder Südbezirk nach diesem prominenten Parlamentarier. 1905 stiftete die Krefelder Lehrerschaft ihm als Vorkämpfer der Simultanschule ein Denkmal, das auf dem Ostwall, in Höhe des heutigen Polizeipräsidiums, aufgestellt wurde. Bei der Einweihung des Denkmals würdigte Oberbürgermeister Dr. Adalbert Oehler seinen Einsatz für die städtische Armenverwaltung und nannte ihn einen unermüdlichen Förderer des Krefelder Volksbildungs- und Wohlfahrtswesens.

Quellen

Nachlass im Stadtarchiv Krefeld (Bestand 40/15).

Ludwig Friedrich Seyffardt, Erinnerungen. Als Handschrift gedruckt. Nach dem Tode des Verfassers in seinem Auftrag überreicht, Leipzig 1900.

Literatur

Haunfelder, Bernd /Pollmann, Klaus-Erich, Reichstag des Norddeutschen Bundes 1867–1870. Historische Photographien und biographisches Handbuch, Düsseldorf 1989, S. 469.

Mann, Bernhard (Bearb.), Biographisches Handbuch für das preußische Abgeordnetenhaus 1867–1918, Düsseldorf 1988, S. 365.

Rössel, Hartmut, Ludwig Friedrich Seyffardt (1827–1901). Samtfabrikant, Beigeordneter, Mitglied des Reichstages und des Preußischen Landtages, in: Lilla, Joachim (Hg.), Krefelder Abgeordnete, Krefeld 2000, S. 164–173.

Seyffardt-Denkmal in der Krefelder Leyentalstraße / CC-BY-SA.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Lilla, Joachim, Ludwig Friedrich Seyffardt, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/ludwig-friedrich-seyffardt/DE-2086/lido/57c94ebb7eb1a3.88372009 (abgerufen am 19.04.2024)