Zu den Kapiteln

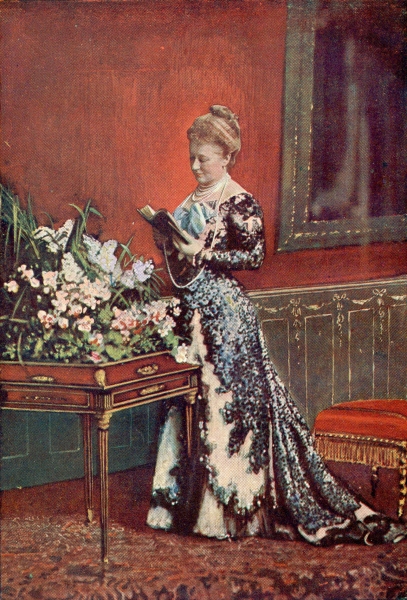

Die aus dem Rheinland stammende Bankiersfrau Ottilie von Hansemann führte in Berlin ein großes Haus, förderte die Frauenbildung, insbesondere das akademische Frauenstudium, und ermöglichte den Bau des ersten Studentinnenheims in Deutschland.

Ottilie von Hansemann wurde am 11.4.1840 als Ottilie von Kusserow, Tochter des preußischen Majors im Generalkommando Koblenz und späteren Generalleutnants Ferdinand von Kusserow (1792-1855) und seiner Ehefrau Eveline (Wilhelmine Eva) (1809-1886) in Koblenz geboren. Die Mutter war eine Tochter des Kölner Bankiers Salomon Oppenheim (1772-1828) und seiner Frau Therese geborene Stein (1775-1842). Die Familie war evangelisch. Die junge Ottilie erhielt eine gute Erziehung, war sehr musikalisch und verbrachte ihre Jugend vorwiegend im Rheinland (Koblenz, Düsseldorf, Köln) und in Westfalen (Münster). Ihr Vater war zuletzt in Düsseldorf stationiert. Nach seinem Tod 1855 zogen Mutter und Tochter nach Köln, wo sie im Umfeld der politisch, mäzenatisch und kulturell engagierten Oppenheim-Verwandtschaft lebten.

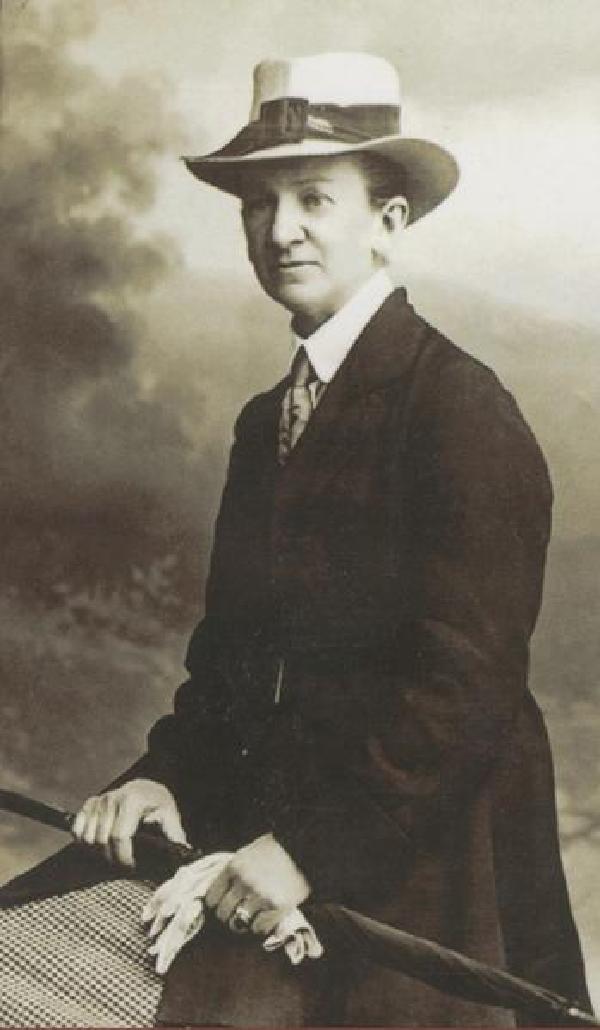

Geschäftsbeziehungen zwischen dem Bankhaus Sal. Oppenheim Jr. & Cie. und der von David Hansemann (1790-1864) gegründeten Berliner Disconto-Gesellschaft dürften häufige Begegnungen Ottilies mit dessen Sohn und Miteigentümer Adolph Hansemann (1827-1903) gefördert haben. Die beiden heirateten am 11.10.1860 in Köln und lebten zunächst bei den Schwiegereltern in der Tiergartenstraße 7 in Berlin. Später bezog man eine große, 1863/1864 erbaute Doppelvilla, Tiergartenstraße 30/31. Am 10.9.1861 kam der Sohn Ferdinand zur Welt (1861-1900), am 19.1.1867 die Tochter Davide Eveline (1867-1935).

Adolph Hansemann war ein Finanzmagnat mit vielen Verdiensten um die wirtschaftliche Entwicklung in Preußen und Deutschland. 1872 wurde er mit seiner Familie in den erblichen preußischen Adelsstand erhoben. Mit großem Geschick setzte Ottilie von Hansemann die schon von den Schwiegereltern David und Fanny Hansemann geborene Fremerey (1801-1876) begründete kultivierte, musikalisch anspruchsvolle Geselligkeit fort, in welcher rheinische Lebensart und die Werke Ludwig van Beethovens (1770-1827) gepflegt wurden.

Man hielt auch Kontakt mit Freunden und Verwandten im Rheinland, von denen einige nach Berlin zogen, wie etwa Adolph von Hansemanns Bruder Gustav von Hansemann (1829-1902), der zuvor eine Fabrik in Eupen geleitet hatte und nun als Autor ökonomischer und physikalischer Schriften hervortrat. Sein Sohn war der Berliner Krebsforscher und Pathologieprofessor David von Hansemann (1858-1920). Eine Bonner Nichte der Hansemanns, Emma Marx (1853-1941), heiratete den Orientalisten Eduard Sachau (1845-1930), Professor an der Universität Berlin. Ottilie von Hansemanns Bruder, der Diplomat Heinrich von Kusserow (1836-1900), arbeitete im Kolonialministerium, seine Frau Antonie geborene Springer (1846-1887) war eine Pflegetochter und Nichte des Onkels Abraham Freiherr von Oppenheim (1804-1870) und seiner Frau Charlotte geborene Beyfus. Ottilie von Hansemanns jüngere Schwester Therese (1845-1912) heiratete in erster Ehe den Berliner Großkaufmann und Kunstmäzen Louis Friedrich Jacob Ravené jun. (1823-1879).[1] Das kultivierte Hansemannsche Haus war ein wichtiger Treffpunkt der Berliner Gesellschaft. Die Diplomatenfrau und Salonnière Hildegard Freifrau von Spitzemberg (1843-1914) vermerkte in ihrem Tagebuch, dass sie bei Hansemanns viele Finanzleute, nationalliberale Politiker und Gesandtschaftsangehörige traf, aber auch Mediziner, Juristen, Maler und den Schriftsteller Berthold Auerbach (1812-1882). Im Januar 1873 bezeichnete sie ein Diner bei Hansemanns als eine „Riesengesellschaft“. Ungeachtet ihrer Begabung als Gastgeberin führte Frau von Hansemann wohl weniger einen Salon als ein „großes Haus“. Obwohl man gern Salonnièren, Gelehrte, Schriftsteller und Künstler wie Anna (1834-1899) und Hermann (1821-1894) von Helmholtz, Adolf Stahr (1805-1876) und Fanny Lewald-Stahr (1811-1889) sowie Adalbert Begas (1836-1888) und Luise Begas-Parmentier (1843-1920) einlud, stand die Pflichtgeselligkeit mit Bällen, großen Abendgesellschaften und Diners für Geschäftsfreunde und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik im Vordergrund. Zum engeren Bekanntenkreis zählten Otto von Bismarcks (1815-1898) Sekretär Lothar Bucher (1817-1892) und der Post-Staatssekretär Heinrich von Stephan (1831-1897).

Die Hansemannsche Doppelvilla, Tiergartenstr. 30–31, um 1890, nach einer Radierung von Bernhard Mannfeld. (Gemeinfrei/aus: Münch 1932, Tafel vor S. 369)

Das kolonialpolitische Engagement der Disconto-Gesellschaft schuf seit den 1880er Jahren auch Kontakte zu Politikern aus Übersee. Im Sommer und Herbst genossen Hansemanns das Landleben auf ihren Gütern in der Provinz Posen und auf Rügen, wo sie 1873-1877 bei Sassnitz das Schloss Dwasieden erbauen ließen. Hier gab es mehr Zeit und Muße für zwanglose Geselligkeit als in Berlin, doch finden sich im Gästebuch auch viele Namen prominenter Politiker, Wirtschaftsleute und Diplomaten. Im Juli 1895 kamen Kaiser Wilhelm II. (reg. 1888-1918) und Kaiserin Auguste Viktoria (1858-1921) zu Hansemanns nach Dwasieden.

In Berlin vertrat Ottilie von Hansemann ihren Mann nicht selten allein souverän bei Einladungen und wirkte mit an der Schaffung neuer Geselligkeitsformen für Frauen. Als Marie von Leyden (1844-1932), die Ehefrau des Mediziners Ernst von Leyden (1832-1910), 1898 in Berlin den „Deutschen Frauenklub“ gründete, wurde Frau von Hansemann stellvertretende Vorsitzende. 1903 verwitwet, verstärkte sie ihr frauenpolitisches Engagement und betätigte sich 1904 als Vorstandsmitglied im Lokalkomitee des Internationalen Frauenkongresses in Berlin. Sie war auch im Vorstand des „Vaterländischen Frauenvereins“, der als Organisation des Roten Kreuzes bei Naturkatastrophen und in Kriegen schnelle Hilfe leistete.

Besonders verdienstvoll war Ottilie von Hansemanns Engagement in der Frauenbildungsbewegung. Sie stiftete dem Lette-Verein („zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts“) ein Kapital von 20.000 Mark, mit dessen Zinsen man Freistellen an der Handelsschule des Vereins finanzierte. Zudem engagierte sie sich für das 1869 gegründete Berliner Victoria-Lyzeum, welches mit seinen Veranstaltungen eine Art Ersatz bot für die den Frauen noch verschlossene Gymnasial- und Hochschulbildung. In die Auseinandersetzungen innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung ließ sich Ottilie von Hansemann nicht hineinziehen und pflegte freundliche Kontakte sowohl mit Helene Lange (1848-1930), die an der Spitze der gemäßigten Richtung stand, als auch mit Minna Cauer (1841-1922) vom radikalen Flügel. Sie nahm die nach aufreibender Arbeit als interimistische Leiterin des Victoria-Lyzeums erholungsbedürftige Minna Cauer 1882 mit nach St. Moritz und lud sie auch nach Dwasieden ein. Sie war überzeugt, dass Frauen zu Staatsbürgerinnen erzogen werden sollten; später förderte sie zahlreiche Studentinnen der Rechtswissenschaft durch finanzielle Unterstützung.

Das akademische Frauenstudium bildete den Mittelpunkt ihrer Bestrebungen im Alter. Sie hatte der Berliner Universität schon 1907 eine Stipendienstiftung für Frauen in Aussicht gestellt, die in Kraft treten sollte, sobald Frauen unter den gleichen Bedingungen studieren konnten wie Männer. Da Berliner Professoren jedoch auch nach der grundsätzlichen Öffnung der Universität für Frauen (1908) das Recht behielten, diese von ihren Veranstaltungen auszuschließen (§ 3 des Immatrikulationserlasses), sah Ottilie von Hansemann ihre Forderung nicht erfüllt. Bei den Verhandlungen mit der Berliner Universität 1908-1909 ließ sie sich nicht durch das Argument umstimmen, dass nur wenige Professoren das Ausschlussrecht nutzten. Die bereitgestellten Mittel für die Stipendien (200.000 Mark) zog sie 1913 endgültig zurück. Dieses Geld floss nun in den Bau des ersten deutschen Studentinnenheims. Angesichts der preußischen Reformen in der Mädchen- und Frauenbildung ließ das Victoria-Lyzeum 1911 sein altes Kursprogramm auslaufen. Der Vorstand plante jetzt die Gründung eines „Victoria-Studienhauses“ als modernes Bildungszentrum mit einem Studentinnenheim, das manche Anregungen englischer und schottischer Frauen-Colleges für deutsche Verhältnisse modifizierte.

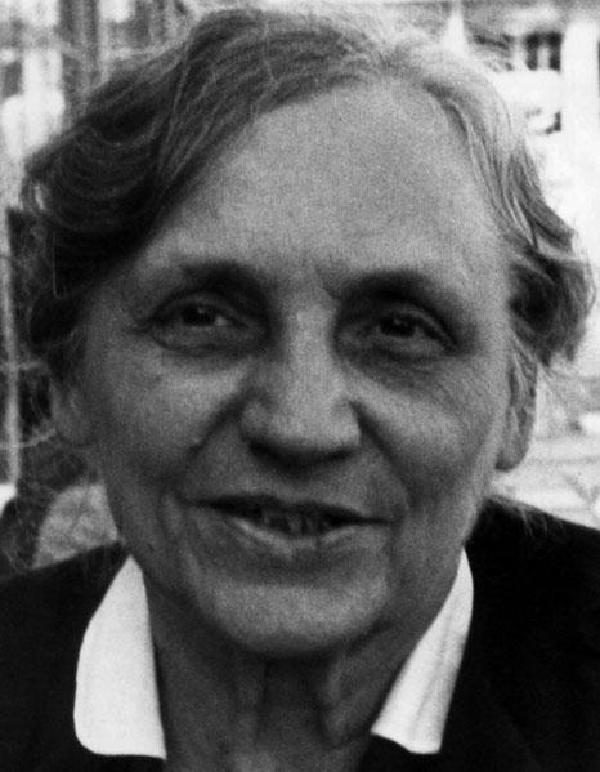

Ottilie von Hansemann fand in der Gymnasiallehrerin Ottilie Fleer aus Göttingen eine höchst geeignete Direktorin, setzte 1911 ihre Berufung durch und schuf mit ihrer „unermüdlichen Fürsorge, ihrer geistigen Tatkraft und ihren reichen Spenden“[2] die Voraussetzungen für den epochemachenden Neubau des Victoria-Studienhauses in Berlin-Charlottenburg, Berliner Straße 37/38 (heute Otto-Suhr-Allee). Bei der Grundsteinlegung am 28.4.1914 gab sie dem Projekt das Schiller-Zitat mit auf den Weg: „Im engen Kreis verengert sich der Sinn, / Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.“ Die Urkunde betonte die „Erkenntnis der Notwendigkeit, für die an den Berliner Hochschulen studierenden Frauen eine Stätte zu schaffen, in der sie unter den Bedingungen häuslichen Zusammenlebens den Schutz, die Ruhe und die sonstigen Voraussetzungen erfüllt finden, die eine möglichst vollkommene Erreichung des Studienzwecks gewährleisten.“[3] Ein Photo von der Grundsteinlegung zeigt Frau von Hansemann neben der Direktorin Ottilie Fleer und Emilie Winkelmann (1875-1951), die als erste selbständige Architektin Deutschlands tätig war und den Neubau entworfen hatte. Kaiserin Auguste Viktoria übernahm die Schirmherrschaft über das Haus.

Als der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 die Fortsetzung der Bauarbeiten in Frage stellte, machte sich Ottilie von Hansemann mit vollem Einsatz daran, die Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Das Studentinnenheim des Victoria-Studienhauses, welches zur Erinnerung an die Stifterin den Namen „Haus Ottilie von Hansemann“ erhielt, wurde im Oktober 1915 mit einer schlichten Feier eröffnet. Von außen zeigte sich das Gebäude neoklassizistisch mit einer Säulenvorhalle, im Innern war es hell und behaglich, mit 96 Zimmern für Studentinnen, Gemeinschafts-, Speise- und Wirtschaftsräumen, Bibliothek, Musikzimmer, Photolabor, Sportplatz und der Dienstwohnung der Direktorin. In einem Seitenflügel befanden sich ein großer Hörsaal und Klassenzimmer für Vorträge und Kurse des „Victoria-Studienhauses“, die bald teilweise in Kooperation mit der Universität organisiert waren. Im Juni 1918 empfingen die Studentinnen Ottilie von Hansemann zu einem festlich gestalteten Besuch, und diese blieb stets eine wichtige Beraterin des Hauses. Mit ihrem Einverständnis wurde im Herbst 1919 beschlossen, dass auch Studentinnen der Musikhochschule, der Kunstgewerbe- und Bibliotheksschulen einziehen durften. Es entstand ein lebhafter Kontakt zwischen Studentinnen verschiedener Fächer und Fakultäten. Das Haus beherbergte allein im ersten Jahrzehnt seines Bestehens über 1.000 Studentinnen aus allen Teilen Deutschlands sowie aus dem Ausland.

Der Erste Weltkrieg brachte auch für Ottilie von Hansemann schweres Leid. Ihr einziger männlicher Enkel, Albrecht von Hansemann (1887-1917), wurde 1917 schwer verwundet und starb im Lazarett. Doch erlebte sie noch das Kriegsende, die Revolution und die Einführung des Frauenwahlrechts in der Weimarer Republik. Sie starb am 12.12.1919 in Berlin. Ihre Urne wurde im Hansemannschen Mausoleum auf dem Alten Friedhof der Matthäi-Kirchengemeinde beigesetzt. Testamentarisch stiftete Frau von Hansemann noch einmal erhebliche Mittel für die Ausgestaltung des Victoria-Studienhauses. Für den 21.3.1920 wurde eine große Gedächtnisfeier vorbereitet, die trotz Kapp-Putsch und Generalstreik unter lebhafter Beteiligung stattfand.

Das Kuratorium des Victoria-Studienhauses leitete viele Jahre der Jurist Dr. Adolph Maier (1871-1963), 1919-1933 Oberpräsident der Provinz Brandenburg, welcher Frau von Hansemann schon als Bürgermeister von Charlottenburg (1910-1919) hilfreich unterstützt hatte. Als die Direktorin Ottilie Fleer 1934 in den Ruhestand trat, gedachte er in seiner Abschiedsrede auch der verstorbenen Stifterin. Zum 100. Geburtstag Ottilie von Hansemanns hielt Agnes von Zahn-Harnack (1884-1950) im Frühjahr 1940 einen Vortrag „Ein Überblick über die Entwicklung der Frauenbewegung 1840 bis 1940“. Im gleichen Jahr feierte das Haus Ottilie von Hansemann sein 25-jähriges Bestehen. Später musste das Haus kriegsbedingt schließen und diente als Notlazarett, dann als Krankenhaus und Altersheim. Von 1956-1972 war es wieder Studentinnenheim, bis man es aufgrund des großen Renovierungsbedarfs an das Land Berlin verkaufte. Das Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. Aus dem Verkaufserlös und aus Zuschüssen entstand in der Fraunhoferstraße ein neues, 1977 eröffnetes Ottilie-von-Hansemann-Haus für Studentinnen mit Kindern und Studentenfamilien.

Quellen

Hansemann, Ottilie von, Schreiben an den Rektor der Berliner Universität vom 2.12.1908 über die Freigabe eines Stiftungsvermögens von 200.000 Mark nach Streichung von Punkt 3 des Erlasses zur Immatrikulation von Frauen, Erneuerung dieses Angebots (19.7.1909) und ablehnende ministerielle Stellungnahme (16.8.1909), abgedruckt in: Störgröße „F“. Frauenstudium und Wissenschaftlerinnenkarrieren an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, 1892 bis 1945. Eine kommentierte Aktenedition, Berlin 2010, Nr. 25-27, S. 87-90; Nr. 102, S. 216 Aktennotiz von Rektor Kahl über die mündliche Erklärung Frau von Hansemanns zur geplanten Stiftung (19.11.1908).

Statut der von Hansemann-Stiftung [Stipendien für die Handelsschule des Lette-Vereins], in: Lette-Verein Berlin: Programm des Lette-Vereins zur Förderung der Bildung und Erwerbsfähigkeit von Frauen und Mädchen, gegründet 1866, [Berlin] 1919, S. 39. – Die Stiftung ist spätestens für das Jahr 1910 nachweisbar.

Literatur

Bergengruen, Alexander Karl Heinrich, David Hansemann, Berlin 1901.

Brandt, Stephan, Die Charlottenburger Altstadt, Erfurt 2011.

Burchardt, Anja, Blaustrumpf – Modestudentin – Anarchistin? Deutsche und russische Medizinstudentinnen in Berlin 1896-1918, Stuttgart 1997.

Fleer, Ottilie, Das Werden des ersten Studentinnenheims in Deutschland, in: Nachrichtenblatt Haus Ottilie von Hansemann/Victoria-Studienhaus, Nr. 26 (1940), S. 1-11.

Friedheim, Hans, Geschichte und Organisation [des Vaterländischen Frauen-Vereins], in: Prof. Dr. Kimmle (Hg.), Das Deutsche Rote Kreuz: Entstehung, Entwicklung und Leistungen der Vereinsorganisation [...], Band 2: Frauen-Hilfs- und Pflege-Vereine unter dem Roten Kreuz, Berlin 1910, S. 199-368, hier S. 351-352.

Harder, Agnes, Ein Heim für studierende Frauen in Berlin, in: Die Welt der Frau 35 (1916), S. 563-566.

Das Heim unsrer Studentinnen: Haus Ottilie von Hansemann, Berlin, in: Daheim 52 (1916), Nr. 47, 19.8.1916, S. 23-24.

Ichenhaeuser, Eliza, Bilder vom Internationalen Frauen-Kongreß 1904, Berlin 1904.

Lange, Helene, Das Berliner Victoria-Studienhaus, in: Die Frau. Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit 23 (1915/16), S. 339-342.

Lange, Helene, Ottilie von Hansemann. Ein Gedenkblatt, in: Die Frau. Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit 27 (1919/20), S. 215-216.

Lindemann, Ralf, Das weiße Schloss am Meer, Schwerin 2018.

Lüders, Else (Hg.), Minna Cauer. Leben und Werk. Dargestellt an Hand ihrer Tagebücher und nachgelassenen Schriften, Gotha 1925.

Maier, Adolph, Abschiedsrede für Ottilie Fleer am 27. März 1934, zitiert in: Nachrichtenblatt Haus Ottilie von Hansemann / Victoria-Studienhaus, Nr. 14 (1934), S. 2-4.

Maier, Adolph: Begleitworte des Vorsitzenden des Kuratoriums Oberpräsidenten i.R. Dr. Maier, in: Nachrichtenblatt Haus Ottilie von Hansemann / Victoria-Studienhaus, Nr. 26 (1940), S. 14-15.

Münch, Hermann, Adolph von Hansemann, München/Berlin 1932.

Notiz über einen neuen Frauenklub, in: Die Frau. Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit 5 (1897/98), S. 569-570.

Spitzemberg, Hildegard Freifrau von, Das Tagebuch der Baronin Spitzemberg geb. Freiin v. Varnbüler. Aufzeichnungen aus der Hofgesellschaft des Hohenzollernreiches. Ausgewählt u. hg. v. Rudolf Vierhaus, 4. Auflage, Göttingen 1976.

Stratigakos, Despina, A Women’s Berlin. Building the Modern City, Minneapolis/London 2008.

Wilhelmy, Petra, Der Berliner Salon im 19. Jahrhundert (1780-1914), Berlin/New York 1989.

Außenansicht des Schlosses Dwasieden kurz nach der Fertigstellung im Jahr 1877. (Foto: Ralf Lindemann)

- 1: Das Scheitern dieser 1864 geschlossenen Ehe im Jahre 1874 inspirierte Theodor Fontane zu seinem Roman „L’Adultera“, Erstausgabe 1882.

- 2: Fleer, Das Werden des ersten Studentinnenheims, S. 3.

- 3: Lange, Das Berliner Victoria-Studienhaus, S. 340 und 342, das Zitat Frau von Hansemanns stammt aus dem Prolog zu „Wallensteins Lager“.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Wilhelmy-Dollinger, Petra, Ottilie von Hansemann, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/ottilie-von-hansemann/DE-2086/lido/603f6e32604379.20962497 (abgerufen am 25.04.2024)