Zu den Kapiteln

Schlagworte

Im Bereich der traditionellen Innenarchitektur ist Paul Ludwig Troost einer der renommiertesten Architekten der 1910er und 1920er Jahre in Deutschland. Ab 1930 ist er der bevorzugte Architekt Hitlers, für den Troost repräsentative Inneneinrichtungen und Parteibauten entwirft. Über seinen Tod 1934 hinaus haben Troosts Arbeiten großen Einfluss auf die Staatsarchitektur des „Dritten Reiches“.

Paul Ludwig Troost wurde am 17.8.1878 als zweiter Sohn des Buchbinders Gottfried Ernst Troost (1845–1879) und seiner Hulda, geborene Windrath (1847–1910) in Elberfeld (heute Stadt Wuppertal) geboren. Seine Familie war protestantisch. Der 1877 geborene ältere Bruder Walter war später in Düsseldorf als Prokurist in einem Industrieunternehmen tätig.

Nach dem Besuch des Realgymnasiums in Elberfeld begann Troost 1894 eine Lehre im Architekturbüro von Georg Haude (1864-1916) und Heinrich Metzendorf (1866-1923). Im Herbst 1896 nahm er an der Technischen Hochschule Darmstadt das Studium der Architektur auf, dass er allerdings ohne Abschluss aufgab, um in südhessischen Baubüros praktische Erfahrung zu sammeln und Geld zu verdienen. 1899 unternahm er zusammen mit seinem Studienfreund Peter Birkenholz (1876–1961) eine halbjährige Studienreise nach Italien.

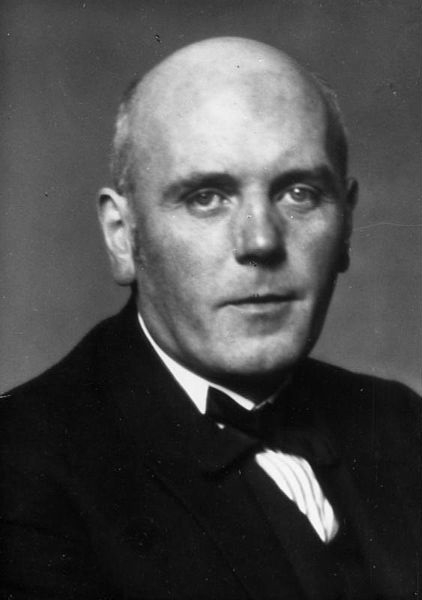

Relief des Portraits P.L. Troost, zwischen 1933 und 1945. (Bundesarchiv-B145 Bild-F051643-0881 / CC-BY-SA 3.0)

Im Frühjahr 1900 ließ sich Troost in München nieder, wo er bei dem Jugendstilarchitekten Martin Dülfer (1859–1942) Anstellung fand. Als dessen Mitarbeiter war er - vermutlich als Bauleiter - an der Neueinrichtung Redaktionsräume des Insel-Verlages in München beteiligt, die auf Entwürfe Rudolf Alexander Schröders (1878–1962) und Heinrich Vogelers (1872–1942) zurückging. Die Innenausstattung erregte mit ihrer sachlichen, von der britischen Arts & Crafts-Bewegung beeinflussten Gestaltung die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen und machte auch Troost bekannt. So lernte er in München Hugo Bruckmann (1863–1941) kennen, in dessen Verlag Troosts Arbeiten fortan regelmäßig erschienen.

1903 machte Troost sich selbstständig. Sein Tätigkeitsfeld fand er im Entwurf anspruchsvoller Villen und Inneneinrichtungen, die anfangs dem geometrischen Jugendstil beziehungsweiser dem Neoklassizismus, ab 1906/1907 dem Neohistorismus zuzurechnen sind. Wichtige frühe Werke waren die Villa Becker in München (1902–1904), die Villa Chillingworth in Nürnberg (1906–1909) und die Einrichtung der Privatgemächer von Kronprinzessin Cecilie (1886-1954) in Schloss Cecilienhof in Potsdam (1915–1917).

Neben den Privataufträgen beteiligte sich Troost an Wettbewerben, bei denen er zumeist vordere Platzierungen erreichte (zum Beispiel den zweiten Platz im Wettbewerb für das Deutsche Museum in München, 1906), ohne aber einen Bauauftrag zu erhalten. Auf den großen Kunstgewerbe-Ausstellungen seiner Zeit war er regelmäßig mit eigenen Raumentwürfen vertreten. Sein neobarocker, 1910 auf der Weltausstellung in Brüssel präsentierter Gesellschaftssalon zählte zu den Hauptwerken des von Zeitgenossen nach der gleichnamigen Oper von Richard Strauß (1864-1949) so bezeichneten „Rosenkavalier-Stils“.

Paul Ludwig Troost, um 1908/10. (Scan aus: Nüßlein, Timo: Paul Ludwig Troost 1879-1934 (Hitlers Architekten. Historisch-kritische Monographien zur Regimearchitektur im Nationalsozialismus, hrsg. v. Winfried Nerdinger u. Raphael Rosenberg, Bd.1), Wien/Köln/Weimar 2012)

1911 verpflichten ihn die Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk in München, die zu den führenden Einrichtungsbetrieben in Deutschland zählten, als Architekten. Für das Verkaufsprogramm der Manufaktur entwarf Troost bis in die frühen 1930er Jahre zahlreiche Inneneinrichtungen und Möbel. Daneben wurde er 1912 künstlerischer Mitarbeiter bei der Bremer Reederei Norddeutscher Lloyd, für die er bis 1930 die höheren Reiseklassen von einem Dutzend Passagierdampfern ausstattete. Die bekanntesten darunter waren der zweite Dampfer „Columbus“ (1915–1924), die „Berlin“ (1925) und die in einem historisierendem Art Déco eingerichtete „Europa“ (1926–1930). Für die luxuriöse Ausstattung der Schiffe, die zu jener Zeit Hauptverkehrsmittel zwischen den Kontinenten waren, verfügte Troost über gewaltige Budgets, wie sie während der Weimarer Republik Innenarchitekten nur selten zur Verfügung standen. Die Großaufträge des Norddeutschen Lloyds waren für Troost persönlich nicht nur höchst einträglich, sondern machten ihn als Schiffsarchitekt weit über Deutschland hinaus bekannt.

Im Ersten Weltkrieg war Troost aufgrund seiner Tätigkeit für den Norddeutschen Lloyd vom Militärdienst freigestellt. Anfang 1918 wurde ihm von König Ludwig III. von Bayern (Prinzregent 1912-1913, König 1913-1918) in Honorierung seiner künstlerischen Tätigkeit und seiner Verdienste um das bayerische Kunstgewerbe der Professoren-Titel verliehen.

(Scan aus: Nüßlein, Timo: Paul Ludwig Troost 1879-1934 (Hitlers Architekten. Historisch-kritische Monographien zur Regimearchitektur im Nationalsozialismus, hrsg. v. Winfried Nerdinger u. Raphael Rosenberg, Bd.1), Wien/Köln/Weimar 2012)

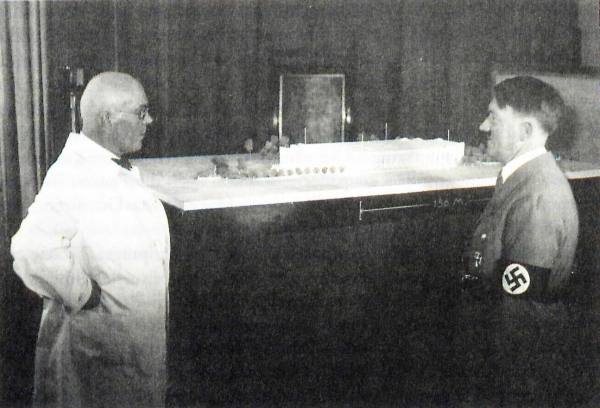

Nachdem bei Troost bis dahin kaum politisches Interesse erkennen war, trat er am 18.8.1930 der NSDAP bei. Seine Beweggründe sind nicht überliefert. In der zweiten September-Hälfte machte ihn das Verlegerpaar Bruckmann mit Adolf Hitler (1889-1945) bekannt, der Troost nach dem Wahlerfolg der NSDAP bei der Reichstagswahl am 14.9.1930 mit der repräsentativen Einrichtung der Münchner Parteizentrale „Braunes Haus“ (1930–1932) betraute. Schon bald folgten weitere Aufträge für Inneneinrichtungen und auch Repräsentationsbauten, die allerdings erst nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 realisiert wurden. Am bekanntesten sind darunter das Parteiforum am Münchner Königsplatz mit „Führer-“ und „Verwaltungsbau“ sowie den „Ehrentempeln“ (1931–1937), das „Haus der Deutschen Kunst“ in München (1932–1937) und die Einrichtung der Kanzlerwohnung Hitlers in der Alten Reichskanzlei in Berlin (1933–1934).

Als erster Architekt und Vertrauter Hitlers in kunstpolitischen Fragen hatte Troost in dem sich 1933 neu formierenden nationalsozialistischen Kulturbetrieb enormen Einfluss. Sein Urteil, von opportunistischen Architektenkollegen, NS-Funktionären oder Hitler vielfach erfragt, besaß vor allem in Bayern Gewicht. Aktiv verfolgte Troost, der sich der Rückendeckung durch Hitler gewiss sein konnte, einen strikten antimodernistischen Kurs, vor allem in der Ausschaltung missliebiger Hochschullehrer. Sein bekanntestes „Opfer“ war Robert Vorhoelzer (1884–1954), Vorreiter der klassischen Moderne in der Architektur in Bayern, der aufgrund von Troosts Agitation seinen Lehrstuhl an der Technischen Hochschule München verlor.

Erstes Königsplatz-Modell, München, Mai/Juni 1933. (Scan aus: Nüßlein, Timo: Paul Ludwig Troost 1879-1934 (Hitlers Architekten. Historisch-kritische Monographien zur Regimearchitektur im Nationalsozialismus, hrsg. v. Winfried Nerdinger u. Raphael Rosenberg, Bd.1), Wien/Köln/Weimar 2012)

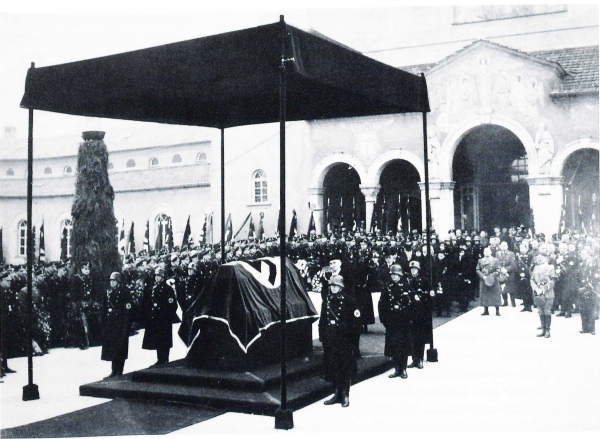

Troosts Wirken im „Dritten Reich“ war allerdings nur von kurzer Dauer. Im Oktober 1933 an Herz und Lunge erkrankt, starb er am 21.1.1934 in München, wo er auf dem Nordfriedhof begraben wurde. Seine Frau Gerdy Troost, mit der er seit 1925 verheiratet gewesen war, und sein langjährigen Mitarbeiter Leonhard Gall (1884–1952) führten sein Büro weiter. Als „Atelier Troost“ besorgten sie bis 1937 die Vollendung und Einrichtung seiner Bauten.

Troost selbst wurde nach seinem Tod von der NS-Propaganda zum „genialen“ Geistesvater einer „Neuen Deutschen Baukunst“ erhoben, seine Bauten als zeitgemäße Fortsetzung des „deutschen“ Klassizismus eines Leo von Klenze (1784-1864) oder Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) propagiert und als „Germanische Tektonik“ der rassistischen NS-Ideologie einverleibt. Die 1937 von Hitler veranlasste posthume Verleihung des Deutschen Nationalpreises machte die Vorreiterrolle Troosts für die Staatsarchitektur des Nationalsozialismus schließlich gewissermaßen offiziell.

Beisetzung Troost auf dem Nordfriedhof München, im Hintergrund v.l.: Gerdy Troost, Walter Troost, Julius Streicher, Hitler, 24.1.1934. (Scan aus: Nüßlein, Timo: Paul Ludwig Troost 1879-1934 (Hitlers Architekten. Historisch-kritische Monographien zur Regimearchitektur im Nationalsozialismus, hrsg. v. Winfried Nerdinger u. Raphael Rosenberg, Bd.1), Wien/Köln/Weimar 2012)

In der Tat markieren die von ihm zwischen 1930 und 1934 entworfenen Bauten und Einrichtungen den Beginn der architektonischen Repräsentation und Manifestation des Nationalsozialismus, die für Hitler ein zentrales Mittel zur Sicherung seiner Herrschaft war. Dementsprechend wurde im gesamten Herrschaftsbereich des NS-Regimes eine Vielzahl von repräsentativen Bauprojekten initiiert - häufig von Hitler selbst -, deren formale Gestaltung sich vom strengen, geometrischen Neoklassizismus der Bauten Troosts ableitete. Entscheidend für die Durchsetzung der Troostschen Formensprache war die Förderung durch Hitler und die Ausrichtung des staatlichen Bauwesens auf dessen Person.

Für Architekten bedeutete dies, dass sie sich an Troosts Neoklassizismus orientieren mussten, um staatliche Aufträge zu erhalten. Der prominenteste war Albert Speer (1905–1981), der im Herbst 1934 Troost in der inoffiziellen Stellung als bevorzugter Architekt Hitlers nachfolgte. Wenngleich die staatliche Architektur des „Dritten Reiches“ seit 1937/1938 eine stärkere Anlehnung an historische Bauformen aufwies, so blieb Troosts Einfluss bis zuletzt ungebrochen, weshalb er neben Albert Speer und Hermann Giesler (1898–1987) als der Architekt anzusehen ist, der die architektonische Schauseite des Nationalsozialismus am maßgeblichsten geprägt hat.

Werke als Architekt (Auswahl)

Inneneinrichtung der Redaktionsräume des Insel-Verlags (mit Rudolf Alexander Schröder), München, 1900;

Villa Becker, München, 1902–1904;

2. Platz im Wettbewerb zum Deutschen Museum, München, 1906;

Villa Chillingworth, Nürnberg, 1906–1909;

Inneneinrichtung von Dampfer Columbus (I, später Homeric), 1912–1922;

Inneneinrichtung der Privatgemächer von Kronprinzessin Cecilie in Schloss Cecilienhof, Potsdam, 1915–1917;

Inneneinrichtung von Dampfer Columbus (II), 1915–1924;

Inneneinrichtung von vier Dampfern der Sierra-Klasse, 1921–1924;

Inneneinrichtung von sechs Dampfern der Weser-Klasse, 1922–1924;

Dampfer München und Stuttgart, 1922–1924;

Inneneinrichtung der Jakobihalle, Bremen, 1924/25;

Dampfer Berlin, 1925;

Inneneinrichtung von Dampfer Europa, 1926–1930;

Inneneinrichtung des „Braunen Hauses“, München, 1930–1932;

„Führerbau“, München, 1931–1937;

„Verwaltungsbau“, München, 1931–1937;

„Haus der Deutschen Kunst“, München, 1932–1937;

Ehrenmal für die Gefallenen des „Hitlerputsches“ in der Feldherrnhalle, München, 1933;

Inneneinrichtung der Kanzlerwohnung in der (Alten) Reichskanzlei, Berlin, 1933/34;

Umbau des Königsplatzes, München 1933–1935;

Ehrentempel am Königsplatz, München, 1933–1935.

Literatur

Arndt, Karl, Die Münchner Architekturszene 1933/34 als ästhetisch-politisches Konfliktfeld, in: Broszat, Martin/Fröhlich, Elke/Grossmann, Anton (Hg.), Bayern in der NS-Zeit, Band 3: Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, Teil B, München 1981, S. 443–512.

Brantl, Sabine, Haus der Kunst, München. Ein Ort und seine Geschichte im Nationalsozialismus, München 2007.

Heusler, Andreas, Paul Ludwig Troost, in: Bauer, Theresia [u.a.] (Hg.), Gesichter der Zeitgeschichte. Deutsche Lebensläufe im 20. Jahrhundert, München 2009, S. 41–51.

Lauterbach, Iris/Rosefeldt, Julian/Steinle, Piero (Hg.), Bürokratie und Kult. Das Parteizentrum der NSDAP am Königsplatz in München. Geschichte und Rezeption, München 1995.

Mayer, Hartmut, Paul Ludwig Troost. „Germanische Tektonik“ für München, Tübingen/Berlin 2007.

Nüßlein, Timo, Der „Erste Baumeister des Dritten Reiches“ und das Porzellan – Paul Ludwig Troost und die Staatliche Porzellanmanufaktur Nymphenburg, in: Keramos 2013/II, Heft 220, S. 79–96.

Nüßlein, Timo, Das „Hitlerhaus“ in Nürnberg und seine Einrichtung durch Paul Ludwig Troost (1878–1934), in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte Nürnberg der Stadt Nürnberg 101 (2014), S. 197–209.

Nüßlein, Timo, Paul Ludwig Troost 1878–1934, Wien/Köln/Weimar 2012.

Seckendorff, Eva von, Erster Baumeister des Führers. Die NS-Karriere des Innenarchitekten Paul Ludwig Troost, in: Tabor, Jan (Hg.), Kunst und Diktatur. Architektur, Bildhauerei und Malerei in Österreich, Deutschland, Italien und der Sowjetunion 1922–1956, Band 2, Baden 1994, S. 580–585.

Paul Ludwig Troost und Adolf Hitler vor dem Modell für das Haus der deutschen Kunst 1933. (Scan aus: Bauer, Theresia/Kraus, Elisabeth/Kuller, Christiane/Süß, Winfried (Hrsg.) : Gesichter der Zeitgeschichte. Deutsche Lebensläufe im 20. Jahrhundert, München 2009)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Nüßlein, Timo, Paul Ludwig Troost, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/paul-ludwig-troost/DE-2086/lido/5cadd98c776354.76471252 (abgerufen am 24.04.2024)