Zu den Kapiteln

Schlagworte

Der Kaplan an der Laurentiuskirche in Elberfeld (heute Stadt Wuppertal) gab wichtige Impulse zur Einführung der Reformation in Elberfeld.

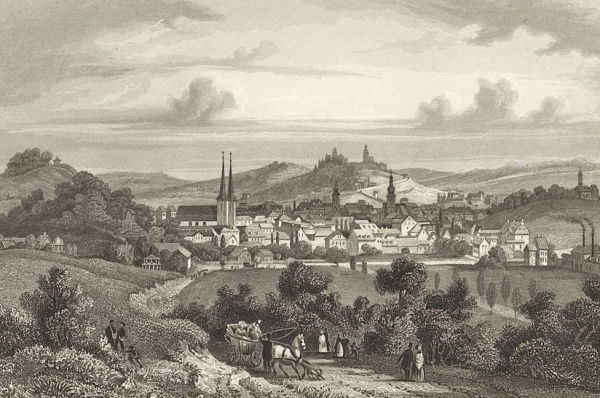

Dem Ehepaar Johannes Lo, Ratsschreiber und Schulmeister in der bergischen Freiheit Elberfeld und seiner Frau Gertrud, geborene Holters wurde 1530 der Sohn Peter geboren. Von seinem Vater erhielt der Knabe den ersten Unterricht, bevor er zu weiteren Studien nach Dortmund an das dortige Gymnasium ging. Erst 1543 hatte der Rat der Freien Reichsstadt die Schule gegründet, die bald als humanistische Reformanstalt sich eines vorzüglichen Rufes erfreute. Ob Lo alle acht Klassen der Schule absolvierte, ist nicht bekannt.

Unbekannt ist gleichfalls, ob der junge Mann nach dem Besuch des Dortmunder Gymnasiums zumindest kurze Zeit an einer Universität immatrikuliert war, vermutlich eher nicht. 1552 jedenfalls ist Lo wieder in Elberfeld belegt, und zwar als Kaplan an der Laurentiuskirche und Vikar des Katharinenaltars, einer der insgesamt sechs Altäre der Kirche. Er ist entweder in Köln oder in Münster geweiht worden. Als Vikar des Katharinenaltars musste Lo auch die Kapelle in Cronenberg (heute Stadt Wuppertal) auf den südlichen Höhen des Wuppertals versorgen.

Lo begann in Elberfeld, das Abendmahl in beiderlei Gestalt auszuteilen, und zwar nicht allein in der Kirche, sondern auch in Privathäusern, in denen er zudem Bibelstunden hielt. Gerade die Abendmahlspraxis des jungen Vikars ist ein deutlicher Hinweis auf dessen reformatorische Gesinnung. Damit traf er – so scheint es – in seiner Gemeinde auf Zustimmung, und auch Peter Snute, altgläubiger Pfarrer an Sankt Laurentius, ließ ihn gewähren. Gefährlich aber wurde es für Lo, als sein Kollege Arnold ten Eicken, Vikar am Antoniusaltar der Laurentiuskirche, ihn als „Sakramentierer“ bezeichnete und damit in die Nähe der von allen geistlichen und weltlichen Autoritäten, auch vom bergischen Landesherrn verfolgten Wiedertäufer rückte. Um einer drohenden Untersuchung und Verhaftung zu entgehen, flüchtete Lo nach Barmen ins Amt Beyenburg (beides heute Stadt Wuppertal), das damals als Pfand an die Grafen von Waldeck ausgegeben worden war. Etwas später finden wir ihn, inzwischen verheiratet, als Vikar in Mengeringhausen in der Nähe von Arolsen, dem Sitz der waldeckischen Grafen. Dort konnte Lo mit seiner Familie in Ruhe leben und eine mehr als dreihundertseitige Schrift verfassen, in der er seine Abendmahlspraxis verteidigte:

„Eynfeltige bekanntniß und unverfelschter Evangelischer Bericht / der waren Christlichen / Apostolischen unnd alt Catholischen mutter Kirchen / Welcher gestalt man das heylige Nachtmal unsers herrn Jesu Christi außteylen und entpfahen solle / Auß dreien Evangelisten / Paulo und der h. Vättern Schrifften zusammen getragen / unnd in zwey teyl verfasset / Durch PETRUM LO / von Elverveld abgezogen“. Der Traktat, den er den Grafen von Waldeck wie den frommen Christen in Elberfeld widmete, wurde 1556 in Marburg gedruckt."

In ihm zeigte sich der Elberfelder Vikar als ein Anhänger der lutherischen Abendmahlslehre, der alle „Schwarmgeister“ verurteilt, die das Abendmahl „allein figürlich“ verstehen. Und ausführlich begründete Lo, warum er das Abendmahl mit Brot und Wein ausgeteilt habe. Dazu trug er Hinweise auf die Rechtmäßigkeit dieser Übung aus dem Alten und Neuen Testament sowie Stellen aus den Schriften der Kirchenväter zusammen und bemühte sich, Einwände gegen seine Praxis zu widerlegen.

Die Nähe zur waldeckischen Herrschaft führte dazu, dass Lo von ihr zu weiteren als nur zu geistlichen Aufgaben herangezogen wurde. Er diente als Sekretär und mit zahlreichen Reisen im Auftrag seiner Herrschaft auch als Diplomat und Kirchenpolitiker. Als er sich kurz nach Elberfeld wagte, wurde er prompt entdeckt und verhaftet, konnte dann aber wohl mit der Hilfe von Freunden fliehen. Doch auch in Mengeringhausen bekam er allmählich Schwierigkeiten. Die Bewohner beschwerten sich, dass er zu selten Gottesdienst halte und kaum in seiner Pfarrei anzutreffen sei. Hintergrund dieser Beschwerden waren vermutlich Spannungen innerhalb der gräflichen Familie. Los Hinweise auf die gräflichen Auftraggeber all seiner Reisen nützten ihm wenig, 1558 wurde er aus seiner Pfarrei ausgewiesen, konnte aber in Beyenburg, noch auf waldeckischem Pfandgebiet, seinen Wohnsitz nehmen. Und auch dort war er weiterhin für die Grafen von Waldeck tätig.

Aber er arbeitete auch für die eigene Familie. Seine Frau war an einer Garnbleicherei und an einem Garnhandel beteiligt und Lo unterstützte sie nach Kräften. Von Beyenburg aus konnte er dazu die Entwicklung in seiner Vaterstadt gut verfolgen, wo 1555 der neue Vikar Johannes Volmar (gestorben 1582) als sein Nachfolger berufen worden war. Dieser predigte ebenfalls evangelisch und teilte Brot und Wein aus, und jetzt duldete der Elberfelder Amtmann diese Praxis.

1560 wurde Pfarrer Peter Snute in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger wurde Wilhelm Heimbach (gestorben 1588), der die Übung des neuen Vikars fortsetzte und als erster wirklich evangelischer Pfarrer Elberfelds bezeichnet werden kann. Jetzt traute sich auch Lo erneut nach Elberfeld. Doch er galt immer noch als „Sakramentierer“ und wurde also im Oktober 1561 erneut verhaftet und in Solingen ins Gefängnis gesteckt. In seiner an den Herzog gerichteten Verteidigungschrift distanzierte er sich energisch von den „Sakramentierern“ und Wiedertäufern, und als der reformationsfreundliche Solinger Amtmann und die Gräfin Anna von Waldeck (Pfandherrin von Beyenburg 1539-1560) sich auch noch für ihn einsetzten, kam er im November 1561 wieder frei, blieb aber aus Elberfeld verbannt.

Wahrscheinlich war es diese ausführliche Verteidigungsschrift, die den herzoglichen Hof auf die Idee brachte, Peter Lo 1565 mit der Bekehrung gefangener Wiedertäufer zu beauftragen. Sein Bekehrungsversuch war nicht erfolgreich, was seiner Reputation aber nicht geschadet hat. Er wurde weiter um ein Gutachten zu einem neuen Reformationsversuch des bergischen Herzogs gebeten und erhielt von diesem sogar das Angebot eines kirchlichen Amtes – ein Angebot, das er ablehnte. Schließlich wurde auch seine Verbannung aus Elberfeld aufgehoben. Ende 1565 war Lo wieder in seiner Heimatstadt. Zusammen mit Pfarrer Heimbach und Vikar Volmar überführte er die Elberfelder Gemeinde beinahe geschlossen zum neuen Glauben. Nur sechs Familien sollen katholisch geblieben sein. Kirchengebäude, Kirchenvermögen und alle Stiftungen blieben erhalten und kamen jetzt der „umgewandelten“ Gemeinde zugute, ein Streit um das Vermögen der Gemeinde, wie er häufig an anderen Orten bei solcher Gelegenheit ausbrach, ist dadurch in Elberfeld vermieden worden.

Allerdings bildete die Grundlage der neuen Konfession jetzt der reformierte Heidelberger Katechismus, der erst drei Jahre vorher in der Kirchenordnung der Kurpfalz erschienen war. Dabei war Lo vor seiner Verbannung als überzeugter Anhänger Luthers aufgetreten. Offensichtlich hatte er – so scheint es – inzwischen seine theologischen Auffassungen geändert. Was ihn dazu bewogen hat, entzieht sich anhand der dürftigen Quellen unserer Kenntnis. Es ist möglich, dass die intensive theologische Diskussion mit den Wiedertäufern an seinem Wechsel Anteil hat, möglich ist auch, dass der Übergang zur reformierten Konfession schon vor seiner Rückkehr nach Elberfeld von den Geistlichen Heimbach und Volmar vollzogen worden war und Lo sich der Maßnahme einfach angeschlossen hat. Letztlich ist sogar fraglich, ob Lo wirklich die treibende Kraft hinter der Elberfelder Reformation war, denn ein kirchliches Amt hat er nach seiner Rückkehr nach Elberfeld nicht mehr übernommen. Allerdings hat er immer wieder Gottesdienst gehalten.

Lo lebte von seinen Einkünften aus dem Garngeschäft. Man muss ihn wohl als vermögend bezeichnen, denn als er 1574 nach dem Tod des emeritierten Pfarrers Peter Snute dessen Renten erhalten sollte, die aus dem Stiftungsvermögen des Antoniusaltars stammten, überließ er das Vikariehaus nebst Garten dem „Schulmeister“. In diesem Einkommensverzicht des Vikars ist der Beginn eines institutionalisierten Schulwesens in Elberfeld zu erblicken. Bis zu diesem Zeitpunkt scheint, wenn wir den Hinweisen der Quellen folgen, Unterricht hier nur im Rahmen einer „nebenamtlichen“ Tätigkeit erteilt worden zu sein, etwa durch einen Kleriker oder einen des Schreibens kundigen Laien. Jetzt wurde kirchliches Vermögen für eine Schule verwendet, so dass ein Elberfelder Lehrer seine Lehrtätigkeit zum Hauptinhalt seiner Arbeit machen konnte. Die Schule erhielt eine materielle Basis, die die Kontinuität des Unterrichts garantierte und die organisatorische Eigenständigkeit dieser neuen Institution Schule begründete.

Peter Lo starb am 6. (oder 13.).9.1581 in Elberfeld an der Pest. Er wurde in der Apsis der Elberfelder Kirche begraben.

Werke

Einfältiges Bekenntnis. Abendmahlstraktat an die Christen in Elberfeld von 1556. [(als Faksimile hg. und eingeleitet von Hermann-Peter Eberlein), Waltrop 2002.

Literatur

Bouterwek, Karl Wilhelm, Die Reformation im Wupperthale und Peter Lo’s Antheil an derselben, in: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins 4 (1867), S. 273-336.

Eberlein, Hermann-Peter, Peter Lo, der Reformator Elberfelds, in: Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes 52 (2003), S. 271-295.

Eberlein, Hermann-Peter, Von Luther bis Napoleon, in: Engels, Sylvia /Eberlein, Hermann-Peter (Hg.), Die tausendjährige Geschichte der Alten reformierten Kirche. Prisma der Stadt- und Kirchengeschichte Elberfelds, Kamen 2009, S. 31-42.

Wittmütz, Volkmar, Auf den Spuren der Reformation, in: Goebel, Klaus [u.a.], Geschichte der Stadt Wuppertal, Wuppertal 1977, S. 42-50.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Wittmütz, Volkmar, Peter Lo, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/peter-lo/DE-2086/lido/5e1c4bd0901159.54018754 (abgerufen am 20.04.2024)