Zu den Kapiteln

Schlagworte

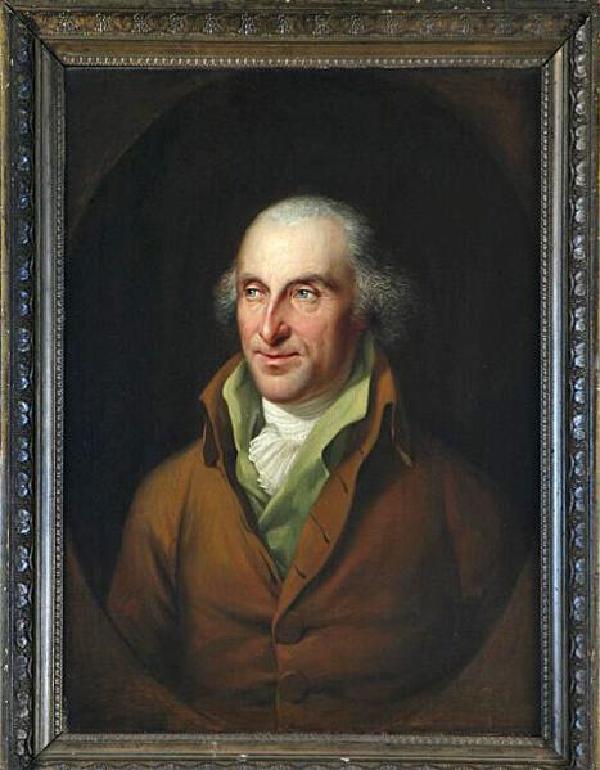

Der in Duisburg, später in Schwelm als (Brunnen-)Arzt praktizierende Samuel Collenbusch war ein wichtiger Vertreter des rheinischen Pietismus. Aufgrund zweier Erweckungserlebnisse wird er auch „zu den Vätern der Erweckungsbewegung am Niederrhein und im Bergischen Land“ (Heiner Faulenbach) gezählt. Um seine Person entspann sich ein weit über die niederrheinischen Grenzen reichendes Netzwerk konfessionell unterschiedlich geprägter Pietisten, Theologen, Pfarrer und Professoren. Seine theologischen Überzeugungen verbreitete der Laie Collenbusch in Gesprächen, Briefen und Aufsätzen, die im Freundeskreis zirkulierten. Über seine Freunde und Schüler wurden seine Ideen in den süd- und norddeutschen Raum getragen und zeigten Wirksamkeit bis ins 19. Jahrhundert hinein.

Samuel Collenbusch kam am 1.9.1724 in Wichlinghausen (heute Stadt Wuppertal) zur Welt und wurde am 10.9.1724 in der lutherischen Kirchengemeinde Schwelm getauft. Collenbusch war der Sohn des Kaufmanns und Fabrikbesitzers für Spitzenzwirn, Schreibfedern und Siegellack Johann Wilhelm Collenbusch (1686-1758) und seiner Ehefrau Anna Elisabeth geborene Bruse.[1] Seit seiner Kindheit war Samuel Collenbusch von gesundheitlichen Problemen und Krankheitsschüben geplagt. Eigenen Angaben zufolge erkrankte er mit sieben Jahren an den Blattern (Pocken), mit 36 Jahren an Dysenterie, einer Durchfallerkrankung, und mit 52 Jahren an Faulfieber. Jeder Krankheitsverlauf wirkte sich auf seine Sehkraft aus, so dass er im Erwachsenenalter bis zu seiner völligen Erblindung um 1791 mit dem Grauen und Schwarzen Star zu kämpfen hatte. Die mit den Blattern beginnende Sehbeeinträchtigung führte beim Knaben Samuel zu einem geminderten Lernvermögen. Erst neunjährig war er des Lesens mächtig. Im Vergleich zu den Lernerfolgen und Fortschritten anderer gesunder Kinder entwickelte er Minderwertigkeitskomplexe, die sich in dem Empfinden ausdrückten, zu den Niederen und Gestraften zu gehören. Seine gesundheitliche Konstitution erschien ihm nicht fair und die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes stellte sich Collenbusch schon als Kind.

Collenbusch wurde von seinen Eltern im Geist des Halleschen Pietismus erzogen. Durch das Vorlesen aus der Bibel, namentlich der Erzählungen aus dem Alten Testament, wurde das kränkliche Kind von klein auf an die Heilige Schrift herangeführt. Dabei wurde ihm ein Leben in Vertrauen auf Gott und Demut vermittelt. Großen Einfluss auf die Erziehung nahm auch der Barmer Prediger Johannes Peter Wülfing (1707-1757), der der erste Pfarrer der 1744 gegründeten Kirchengemeinde Wichlinghausen wurde. Er war Beichtvater Collenbuschs und unterwies ihn in katechetischen Fragen. In seinem Unterricht hatte Samuel Collenbusch auch sein erstes Bekehrungserlebnis, von welchem er später schrieb: Anno 1742 kam ich durch Buße und den Glauben an die Erlösung, die durch Jesum Christum geschehen ist, zum Frieden mit Gott […], weil mich der selige Pastor Wülfing in seiner Katechisation von diesem Geheimnis ‚Christus für uns‘ gut unterrichtet hatte.

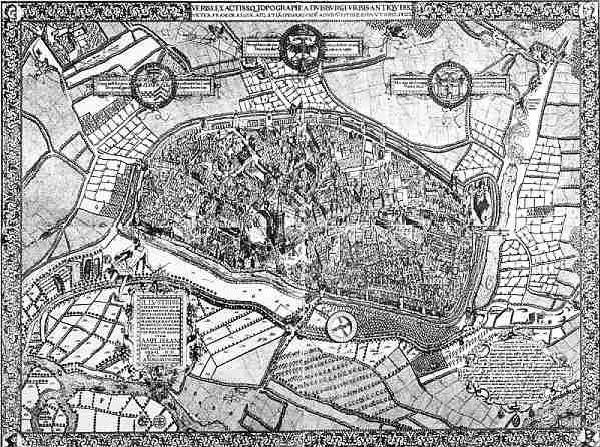

Im Jahre 1745 immatrikulierte sich Collenbusch für ein Medizinstudium an der reformierten Universität Duisburg. Den Lehrstuhl für Medizin hatte seit 1743 Johann Gottlieb Leidenfrost (1715-1794) inne. Die Hinwendung zu den Naturwissenschaften rief bei Collenbusch Zweifel hervor. Er war im Glauben an die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift erzogen worden, die Bibel daher für ihn die einzige Erkenntnisquelle. Er fragte sich nun, ob sein christliches Leben mit einer naturwissenschaftlichen Betätigung überhaupt in Einklang zu bringen sei. Seelsorgerlichen Rat suchte er bei Gerhard Tersteegen, den er 1745 im Hause des Pfarrers Johann Christoph Henke (1700-1780) kennen lernte. Tersteegens in Demut geführtes Leben, seine Unterwerfung unter den göttlichen Willen sowie seine Forderung nach Gottesfurcht und Heiligung, das heißt dem Streben nach Vereinigung mit Gott, beeindruckten Collenbusch. Der Kontakt zu Tersteegen, dessen Mystik Collenbusch später als mit der Bibel nicht vereinbares Menschenwerk kritisierte, blieb fortan, wenn auch nur sporadisch, bestehen.

Zwei Jahre später wechselte Collenbusch an die Universität Straßburg, wo er sich am 25.9.1747 einschrieb. In Straßburg führte er sein Medizinstudium fort. Nebenher widmete er sich dem Fach Chemie, welches noch unter dem Gesichtspunkt der Alchemie gelehrt wurde. Seine Studien schloss er nach sechs Jahren ab, ohne jedoch promoviert zu haben. Seine Dissertation reichte er erst mit 65 Jahren ein.

Samuel Collenbuschs Vater verlegte 1754 seine Fabrik nach Duisburg. Das bewog den Sohn, sich dort nach seinem Studium als praktizierender Arzt niederzulassen. Im Ortsteil Knipp richtete er sich ein kleines Schmelzwerk ein, um seine chemischen Studien fortzuführen. Die Beschäftigung mit Alchemie des medicus practicus Collenbusch, dessen Lebensgestaltung sich zudem offen an einem rigorosen Bibelverständnis orientierte, provozierte bei Kollegen Skepsis, die an seinen fachlichen Kompetenzen zweifeln ließ.

Neben seiner Arbeit las Collenbusch viel. Er widmete sich vor allem der Lektüre von Philipp Jakob Spener (1635-1705), Paul Anton (1661-1730) und der Theodizée von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Zwischen 1750 und 1760 haderte jedoch der gesundheitlich angeschlagene Collenbusch mit einer Glaubenskrise. Wieder einmal rang er mit dem Gefühl, als Mensch unterlegen, ungenügend und von Gott gestraft zu sein. In der Gestalt Johann Ludwig Frickers (1729-1766) fand er einen Ausweg aus seinem Dilemma. Das Treffen mit Fricker 1760, mutmaßlich bei Pfarrer Henke, markierte einen Wendepunkt in Collenbuschs Leben. Darüber hinaus widerfuhr ihm ein zweites Erweckungserlebnis, als er in der Bibel die Stelle Eph. 1, 4-7 las.

Johann Ludwig Fricker, der von einem längeren Aufenthalt in London in Duisburg einkehrte, war Schüler der württembergischen Pietisten Johann Albrecht Bengel (1687-1752) und Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782). Die Schriften beider Theologen waren Collenbusch nicht unbekannt. Fricker vermittelte ihm indes ein tiefergehendes Verständnis ihrer Lehrmeinungen, die gleichzeitig in seine eigenen Ansichten flossen. So übernahm Collenbusch Bengels Schriftverständnis, genauer die Auffassung, dass die Heilige Schrift in sich kongruent und auch nur aus sich heraus interpretierbar sei. Hier fand er die Bestätigung, dass die Bibel, die wortgenau von Gott selbst stammte, unfehlbar sei. Sie galt somit als oberstes Gebot und Richtschnur für eine christliche Lebensführung. Bei Oetinger hingegen, mit dem er auch brieflich korrespondierte, stimmte er mit der Idee überein, dass die Leiden Christi Prüfungsleiden und keine Strafleiden seien. Diesen Gedanken griff Collenbusch nur allzu gerne auf, bot er ihm doch auch Antworten auf seine eigenen aus seiner Krankheitsgeschichte resultierenden Zweifel an seinem Dasein. Gott strafte also den Menschen nicht mit Leid, vielmehr legte er ihm Prüfungen auf. Folglich musste der Mensch, um diese zu bestehen, demütig die Heilige Schrift lesen, nach ihr leben und alle Prüfungen ertragen. Der Gedanke der Demut wurde so in Collenbuschs Lehre essentiell.

Das Schwelmer Brunnenhäuschen, Samuel Collenbuschs Wirkungsstätte, Fotografie um 1920 (Stadtarchiv Schwelm, Bestand 33.01, Stadtbauamt).

1766 freundete sich Collenbusch eng mit Johann Gerhard Hasenkamp (1736-1777) an, dem neuen Rektor des Duisburger Gymnasiums. Der Theologe Hasenkamp avancierte zum großen Verehrer des „Professors“ Collenbusch. Hasenkamp stellte auch den Kontakt zu dem Schweizer Theologen Johann Caspar Lavater (1741-1801) her. Um die beiden Männer herum versammelten sich zunehmend weitere Freunde und Bekannte. Mittelpunkt und treibende Kraft dieses Freundeskreises wurde der charismatische Collenbusch. Der Zirkel um ihn war nicht geheimer Natur, sondern man stand vielmehr konfessionsübergreifend mit anderen Theologen und Predigern in regem Austausch. Zu nennen sind hier der lutherische Pastor Henke, der württembergische Magister Rudolf David Camerer (gestorben 1780), der reformierte Prediger Otterbein (1731-1800), Professor Schlechtendahl, Professor Johann Peter Berg (1737-1800) oder der Arzt Dr. Heinrich Jacob Schönenberg.

Der Duisburger Zirkel dehnte schließlich seine Beziehungen nach Düsseldorf und das Wuppertal etwa um Friedrich Heinrich Jacobi, Friedrich Christian Hoffmann (1759-1829), Pfarrer Theodor Müller (1732-1775) und Thomas Wizenmann (1759-1787) aus. Aus diesem um Collenbusch gesponnenen Netzwerk war Dorothea Wuppermann (1747-1820) besonders augenfällig. Sie gab an, seit ihrem sechsten Lebensjahr Visionen zu haben, die sie für Besuche aus der Geisterwelt hielt. 1772 weilte sie in Duisburg, um sich von Collenbusch ärztlich behandeln zu lassen. Im Zuge dessen erzählte sie ihm von ihren Visionen, die er und vor allem Hasenkamp als Bekräftigung seiner Stufenlehre sahen. Die Theorie der sieben Stufen, die den Menschen in Überwindung von sieben Prüfungen zur Heiligung bringen, hatte Collenbusch seit 1768 postuliert.

1774 kam es bei Anton Philipp Caspary (1732-1793) zu einem denkwürdigen Treffen, zur sogenannten „Elberfelder Zusammenkunft“. Die Gäste Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Friedrich Heinrich Jacobi, Johann Caspar Lavater, Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817), Johann Gerhard Hasenkamp und Collenbusch diskutierten theologisch-philosophische Fragestellungen, die die Heilige Schrift und das Verhältnis von Glaube und Vernunft betrafen, ohne auf einen Nenner zu kommen. Nach diesem Treffen kühlte das Verhältnis zwischen Hasenkamp und Lavater ab. Letzterer monierte zudem die Abhängigkeit seines Freundes von Collenbusch.

Nach dem Tod seines Freundes Hasenkamp 1777 und wohl auch aufgrund zunehmender gesundheitlicher Probleme zog Collenbusch Weihnachten 1783 ins Wuppertal. Hier hatte er Kontakte zu den Familien Wuppermann, Siebel, Hoffmann und Eversten.

Collenbusch, der zeitlebens unverheiratet blieb, führte ein zurückgezogenes und einfaches Leben. Das elterliche Erbe war schnell aufgebracht, die Einnahmen als Schwelmer Brunnenarzt waren bescheiden. Um Anfechtungen seiner beruflichen Kompetenz entgegen zu treten, reichte Collenbusch 1789 seine erst in lateinischer, dann in deutscher Sprache verfasste Dissertation über Vor- und Nachteile des Schwelmer Brunnens bei der medizinischen Fakultät in Duisburg ein. Seine Erblindung zwang ihn, seinen Beruf aufzugeben. Ab da war er auf finanzielle und materielle Hilfe seiner Freunde angewiesen.

Diese ließen ihm unter anderem auch Werke von Johann Salomo Selmer (1725-1791) und Immanuel Kant (1724-1840) zukommen. Collenbusch, der beim Lesen und Schreiben auf die Hilfe seiner Haushälterin angewiesen war, beschäftigte sich eingehend mit den Aufklärern seiner Zeit, die er scharf kritisierte. Kants Vernunftreligion lehnte er ab, da der Mensch in seiner Erkenntnismöglichkeit überhöht und damit von Gott entfremdet werde. Seine Ansichten legte er Kant erstmals in einem Brief vom 6.1.1795 dar, erhielt jedoch nie Antwort, was ihn sehr empörte. Am 1.9.1804 verstarb Samuel Collenbusch nach mehrwöchigem Brustleiden in seiner Wohnung „im Werth“.

Samuel Collenbusch war studierter Mediziner, nicht Theologe. Trotzdem verstand es der Laie, mit seinen religiösen Ansichten Menschen um sich zu versammeln und zu überzeugen. Erstaunlich ist, dass Theologen wie Hasenkamp oder Gottfried Menken (1768-1831) bei ihm Rat und Erklärung suchten. Bei Collenbusch selbst liefen viele unterschiedliche theologische Ansätze zusammen, aus denen er seine eigene Lehre formte. Bei ihm finden sich Elemente eines reformierten wie lutherischen Protestantismus, eines radikalen Pietismus, der Mystik eines Tersteegens und über Fricker auch Impulse des englischen Methodismus. Seine Beziehungen und Bekanntschaften reichten weit über die niederrheinischen, teilweise sogar deutschen Landesgrenzen hinaus. Kontakte pflegte er nach Württemberg und in die Schweiz.

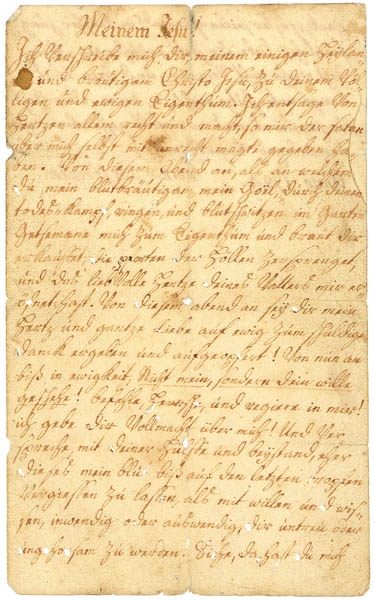

Collenbusch hat zu seinen Lebzeiten seine theologischen Ansichten nie publiziert, sondern sie lediglich in Briefen und Aufsätzen niedergeschrieben. Diese Schriftstücke zirkulierten in seinem Freundeskreis, welcher verschiedene Konfessionen oder Meinungen nicht als Grenzen menschlichen Miteinanders sah. Bei Collenbusch „wird das Wetterleuchten erwecklich-unionistischer Tendenzen sichtbar“ (Uwe Renfordt).

Seine Freunde, noch mehr seine Schüler und Bewunderer trugen schließlich Collenbuschs Ideen bis ins 19. Jahrhundert weiter. Der in Duisburg studierte Theologe Christian Krafft (1784-1845) brachte sie in die „Erlanger Schule“ ein, Gottfried Thomasius‘ (1802-187) Kenosis ist ebenfalls von Collenbusch inspiriert. Über Collenbuschs wichtigsten Schüler Gottfried Menken wurden seine Ansichten zu Demut und Bescheidenheit nach Bremen übermittelt, wohingegen Friedrich Wilhelm Krummacher (1796-1868) sein Schriftprinzip und seinen Heiligungsaktivismus bis nach Berlin brachte. Über Hermann Cremer (1843-1903) waren Spuren Collenbuschs schließlich noch in der „Greifswalder Schule“ auszumachen.

Werke

Erklärung biblischer Wahrheiten gesammelt aus der Nachlassenschaft, Neue Sammlung, 2. Auflage, Elberfeld 1807-1808.

Mittheilungen aus dem Leben und Wirken des seligen Samuel Collenbusch, Barmen 1853.

Paragraphen zu ausgewählten Schriftstellen, Reutlingen 1871.

Theologische Abhandlungen, Reutlingen 1872.

Doctor Collenbusch. Auszüge aus seinem Tagebuch, Stuttgart 1877.

Tagebuch 1781-1782, o.J.

Goldene Äpfel in silbernen Schalen oder Erklärung biblischer Wahrheiten gesammelt aus dem Nachlasse Dr. Collenbuschs und seiner Freunde, Duisburg 1930.

Goldene Äpfel in silbernen Schalen oder Erklärung biblischer Wahrheiten, gesammelt aus den Papieren des Verstorbenen,2. Auflage, Barmen 1829.

Literatur

Bautz, Friedrich Wilhelm: Collenbusch, Samuel, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band 1, Hamm 1975, Sp. 1097f.

Cremer, Hermann (Hg.), Aus dem Nachlaß eines Gottesgelehrten. Aufsätze, Briefe und Tagebuchblätter von Dr. Samuel Collenbusch, weiland praktischer Arzt in Barmen, Stuttgart 1902.

Faulenbach, Heiner, Collenbusch, Samuel, in: Theologische Realenzyklopädie 8 (1981), S. 154-156.

Renfordt, Uwe, Samuel Collenbusch (1724-1803). Arzt, Pietist und Kritiker der Aufklärung, Dissertation, Kirchliche Hochschule Wuppertal 2013, 2014.

Online

Barnikol, Ernst, Collenbusch, Samuel, in: Neue Deutsche Biographie 3 (1957), S. 322. [Online]

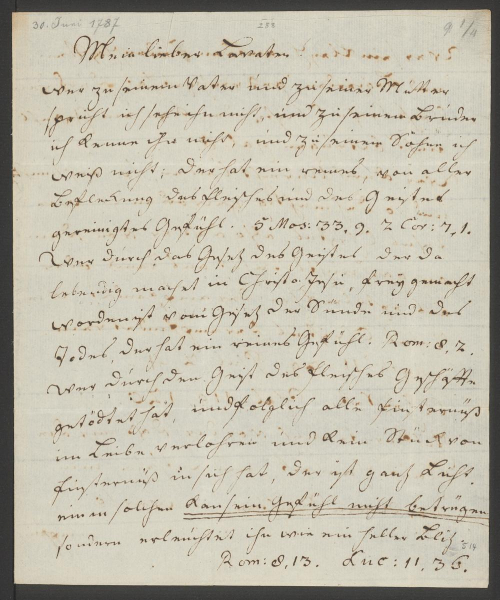

Brief Samuel Collenbuschs an seinen Freund Johann Caspar Lavatar vom 30.6.1787. (Collenbusch, Samuel: 11 Briefe an Johann Caspar Lavater/S. Collenbusch an J.C. Lavater, 30.6.1787, FA Lav Ms 505.288/Public Domain Mark).

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Schröder, Ilona, Samuel Collenbusch, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/samuel-collenbusch/DE-2086/lido/615edfc8b9b0a8.38665111 (abgerufen am 25.04.2024)