Zu den Kapiteln

Stephan von Sarter erwarb als Börsenfachmann ein großes Vermögen. Er erbaute 1882 bis 1884 für sich im Siebengebirge Schloss Drachenburg, heute eine der beliebtesten Attraktionen am Rhein.

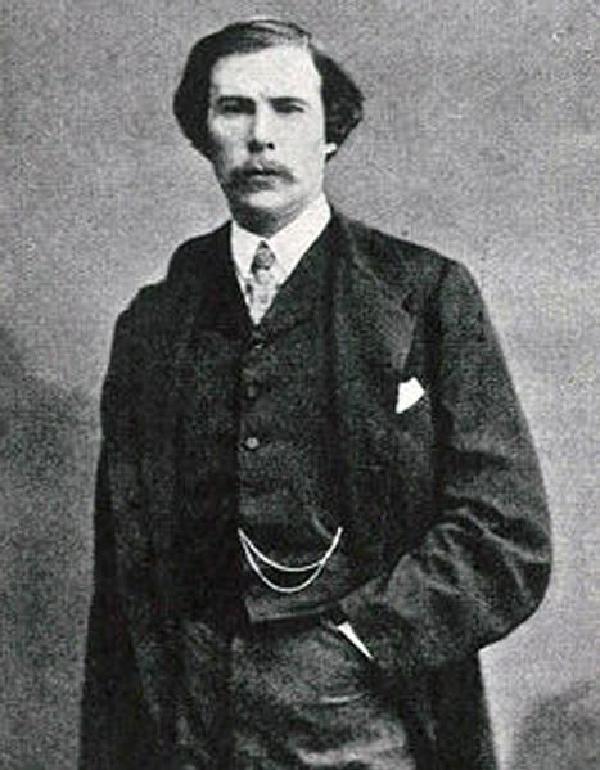

Cornelius Stephan von Sarter wurde am 20.12.1833 als fünftes und jüngstes Kind des Bonner Gastwirtes Johann Gottfried Sarter (1788-1862) und seiner Ehefrau Caroline (1802-1880) geboren. Als der Vater 1834 nach einem Streit mit einem zahlungssäumigen Studenten und dem folgenden Boykott durch die Studentenschaft der Bonner Universität das Gasthaus „Zum Helm“ aufgeben musste, zog die Familie zu Verwandten nach Köln. Dort übernahm anstelle des an einem Herzleiden erkrankten Vaters die Mutter die Versorgung der Familie durch die Herstellung von Knöpfen.

Stephan Sarter besuchte in Köln die Volkschule und von 1846 bis 1849 das Königliche Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, welches er mit der Mittleren Reife verließ. Er begann noch im gleichen Jahr eine Lehre im Bankhaus Leopold Seligmann. 1856 wechselte er zum größeren Bankhaus Salomon Oppenheim jr. & Comp, das viele internationale Verbindungen besaß. Die Inhaber entsandten ihn nach Paris, wo er 1857 in die dortige Filiale des Bankhauses Leopold Werner eintrat. Schon im nächsten Jahr wurde er in dessen Londoner Filiale versetzt.

Seine Aufgabe war es, Unternehmen auf ihre Kreditwürdigkeit zu überprüfen. Er analysierte deren Finanz- und Geschäftspläne, um die Risiken für ein Engagement seiner Bank einzuschätzen. Aus diesem Grund reiste er unter anderem nach Madrid, New York und Konstantinopel. Durch seine Tätigkeiten in Paris und London, den großen Börsenplätzen Europas, lernte Sarter das internationale Börsengeschäft gut kennen. Vermutlich spekulierte er auch auf eigene Rechnung.

Nach vier Jahren London kehrte Sarter 1862 nach Paris zurück. Diesmal mochte er sich nicht mehr an ein Bankhaus binden, sondern machte sich, seine bisherigen Erfahrungen nutzend, als Börsenanalyst selbständig. Ein Jahr später gab er eine erste eigene Broschüre heraus, mit der er vor dem Kauf spanischer Eisenbahnaktien warnte. Seine im eigenen Börsenblatt für Anleger veröffentlichten Expertisen zu Wertpapieren erwiesen sich meist als richtig und sorgten für seinen guten Ruf.

Den Aufstieg Sarters zu einem reichen Mann begründete sein Engagement für die Finanzierung des Sueskanalprojektes von Ferdinand de Lesseps (1805-1894). Er warb publizistisch für den Kauf der Aktien und kaufte selbst Anteile. Bei der Eröffnung am 17.11.1869 war Sarter als Ehrengast anwesend. Als die Gewinne der Betreibergesellschaft Jahr für Jahr mit dem zunehmenden Verkehr durch den Kanal stiegen, wuchs auch Sarters Vermögen. Bei der Finanzierung des Baus des Panamakanals war er vorsichtig und verkaufte seine Aktien rechtzeitig.

Der Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 1870/1871 unterbrach seine gewohnte Tätigkeit kaum. Sarter befand sich in den Vereinigten Staaten von Amerika, um die Angaben einer amerikanischen Eisenbahngesellschaft zu überprüfen, die Aktien an der französischen Börse platzieren wollte. Er reiste zurück nach Europa, zunächst zu seiner Schwester in Deutschland. Alsbald nach Kriegsende kehrte er nach Paris zurück, das ihm zur Heimat geworden war. Während er einerseits durch die Verehrung Bismarcks eine patriotische Haltung einnahm und auch den „Deutschen Hilfsverein in Paris“, der notleidenden Deutschen in der französischen Hauptstadt half, mit Spenden unterstützte, bemühte er sich andererseits seit 1876 um die französische Staatsbürgerschaft. Er erhielt sie ihm am 15.9.1890.

Für das wohlhabende Bürgertum des 19. Jahrhunderts war der Lebensstil des herrschenden Adels Vorbild und der Aufstieg in den Adelsstand daher ein angestrebtes Ziel. Sarter war nur einer unter vielen, die dieses Ziel dank ihrer guten finanziellen Ausstattung erreichten. Mit Hilfe des deutschen Botschafters in Paris und einer Spende von 40.000 Mark wurde er am 22.5.1881 durch Herzog Georg von Sachsen-Meiningen-Hildburghausen in den Freiherrenstand erhoben. Meiningen, der Residenzstadt des Herzogs, ließ er weitere 25.000 Mark für ein Armenhaus zukommen, das den Namen Sarter-Stift trägt.

Im gleichen Jahr erwarb Sarter in Königswinter ein großes Grundstück, auf dem die für einen Freiherrn repräsentative Residenz entstehen sollte. Ende 1881 konnte er persönlich den Grundstein für seine Privatvilla legen, die er „Schloss Drachenburg“ nannte. Die ersten Pläne stammten von den Düsseldorfer Architekten Bernhard Tüshaus (1846-1909) und Leo von Abbema (1852-1929). Für die weitere Ausgestaltung engagierte Sarter Wilhelm Hoffmann, den in Paris lebenden ehemaligen Schüler des Kölner Dombaumeisters Ernst Friedrich Zwirner.

Zwischen 1882 und 1884 wurde der Bau unter der Leitung von Franz Langenberg (1842-1895) errichtet, der auch am Entwurf der Innenausstattung beteiligt war. Deutsche und französische Spezialfirmen übernahmen die Gestaltung der Innenräume. Die Gemälde und Kartons für die Farbfenster schufen Münchner Künstler. Die technische Ausstattung mit Gaslampen und zentraler Warmluftheizung entsprach dem modernsten der Zeit. An Geld mangelte es Sarter für sein Projekt nicht. Die Baukosten betrugen schließlich insgesamt 1,7 Millionen Mark. Dafür erhielt Sarter eine dem zeitgenössischen Geschmack des Historismus entsprechende Villa, die mit vielen Türmen und Türmchen, Erkern und Zinnen einen mittelalterlichen Eindruck hervorruft ohne wirklich mittelalterlich zu sein. Figuren und Reliefs mit Personen aus der Geschichte (Julius Caesar, Karl der Große, Wilhelm I.) und der Sagenwelt (Siegfried, Loreley) schmücken die Fassaden, wobei stets auch der lokale Bezug zum Drachenfels hergestellt wird (Jungfrau vom Drachenfels). Die künstlerische Gestaltung der Innenräume nimmt diese Themen wieder auf. Der Eintretende wird im Vestibül von Vater Rhein und seinen Töchtern empfangen. Im Speisesaal dient eine Jagdszene des Ritters vom Drachenfels gar dazu, die im Hintergrund sichtbare Drachenburg ins Mittelalter zu versetzen. Dem Nibelungenlied ist ein eigenes Zimmer gewidmet, denn der Drachenfels galt als der Ort, an dem Siegfried den Drachen erschlug. Der im Treppenhaus thematisierte Baubeginn des Kölner Doms schlug den Bogen zur Vollendung des Dombaus im 19. Jahrhundert, verband die rheinische Geschichte mit der deutschen Nationalgeschichte.

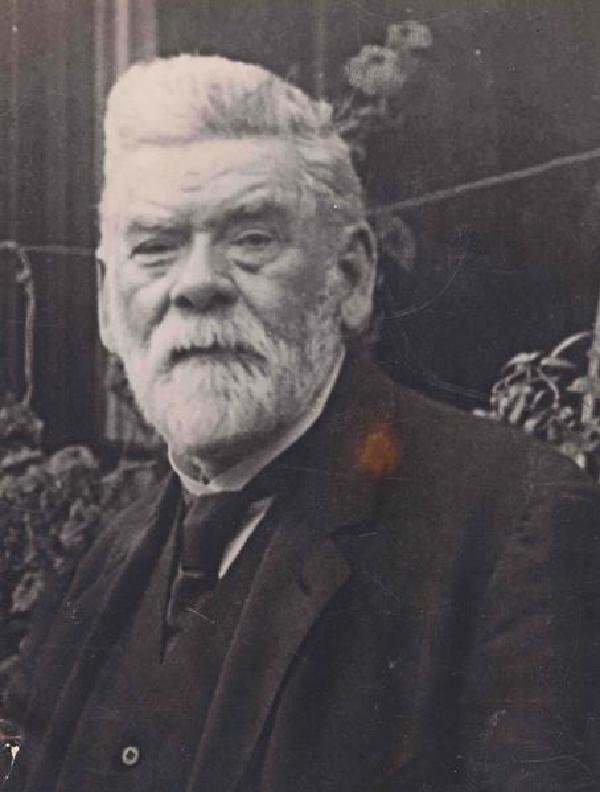

Sarter hat Schloss Drachenburg niemals bewohnt, wohl aber ab und zu besucht. Gegenüber den Königswinterern zeigte er sich großzügig: dem Krankenhaus stiftete er eine jährliche Zuwendung von 1.000 Francs, der Schützengesellschaft zwei Pokale zur Erinnerung an das Schützenfest 1882. Sein Lebensmittelpunkt blieb weiter Paris. In der deutschen Presse wurde 1887 über Fehlspekulationen und Zahlungsunfähigkeit geschrieben. Tatsächlich hat er wohl einen Teil seines Vermögens verloren, aber Schloss Drachenburg blieb in seinem Besitz und er konnte nach wie vor die Unterhaltungskosten dafür aufbringen. Ein Verwalter sorgte für das Gebäude und berichtete regelmäßig nach Paris. Allerdings hat er in der Zeit der Krise vergeblich eine Veräußerung versucht: Als 1888 ein Denkmal der Rheinprovinz für Kaiser Wilhelm I. geplant wurde, bot er Schloss Drachenburg als „Kaiser-Wilhelm-Burg“ dem preußischen Staat zum Kauf an.

Sarter starb am 30.3.1902 in Paris. Da der französische Staat die Standeserhebung nicht anerkannt hat, steht auf dem Totenschein Cornelius Etienne Sarter. Ein Jahr später ließ sein Neffe den Leichnam nach Deutschland überführen. Seine letzte Ruhe fand er auf dem Königswinterer Friedhof am Palastweiher. Die Stadt Königswinter pflegt sein Grab. Auf dem Grabstein in Deutschland steht: Baron Stephan von Sarter.

Nach seinem Tod kaufte 1903 sein Neffe Jakob Hubert Biesenbach (1870-1947) Schloss Drachenburg aus der Erbmasse und machte es der Öffentlichkeit zugänglich. Es folgten mehrere Besitzerwechsel mit der Nutzung als Genesungsheim (1923-1931), Internatsschule (1931-1945) und Eisenbahnerschule (1947-1960). Das Interesse an dem eigenwilligen Gebäude ging zurück und die Villa verfiel. Das vom Abriss bedrohte Gebäude kaufte 1971 der Textilfabrikant Paul Spinat (1904-1989) für 500.000 DM. Als dieser es 1989 wieder veräußern wollte, nahm das Land Nordrhein-Westfalen sein Vorkaufsrecht wahr. Nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten und der Remöblierung fand im Juli 2010 die Wiedereröffnung statt. Schloss Drachenburg kann seither als Beispiel großbürgerlicher Wohnkultur des 19. Jahrhundert besichtigt werden.

Literatur

Klein, Ansgar Sebastian, Stephan von Sarter (1833-1902), Erbauer von Schloss Drachenburg, in: Rheinische Lebensbilder 19 (2013), S. 135-165.

Klöhs, Karl-Joseph, Ein ruhiger, freundlicher Junggeselle, in: rheinkiesel. Magazin für Rhein und Siebengebirge, 6. Jg., März 2002, S. 12-13.

Schloss Drachenburg. Historische Burgenromantik am Rhein, hg. von der Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Berlin/München 2010.

Schloss Drachenburg. Das Schloss der 1001 Geschichten, Magazin der NRW-Stiftung 1 (2010).

Stoverock, Helga, „Ein glänzendes Heim...“ Schloss Drachenburg – Ein Denkmal der späten Rheinromantik, in: Der Drachenfels als romantisches Reiseziel, Bonn 2002, S. 146-151.

Das Vermächtnis des Börsenbarons. Stephan Sarter und Schloss Drachenburg, Magazin der NRW-Stiftung 3 (2009).

Weiss, Stefan, Ein Mann will nach oben – Stephan von Sarter, in: Schloss Drachenburg. Historische Burgenromantik am Rhein, hg. v. der Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Berlin/München 2010, S. 35-47.

Online

Schloß Drachenburg. Das Schloß der 1001 Geschichten. [Online]

Schloß Drachenburg in Königswinter. Das Traumschloß auf dem Feld des Drachen, Magazin der NRW-Stiftung 2 (2010). [Online]

Stephan Sarter und Schloss Drachenburg. Das Vermächtnis des Börsenbarons. [Online]

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Klein, Ansgar S., Stephan von Sarter, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/stephan-von-sarter/DE-2086/lido/57c9425b3ab229.91898631 (abgerufen am 18.04.2024)