Zu den Kapiteln

Schlagworte

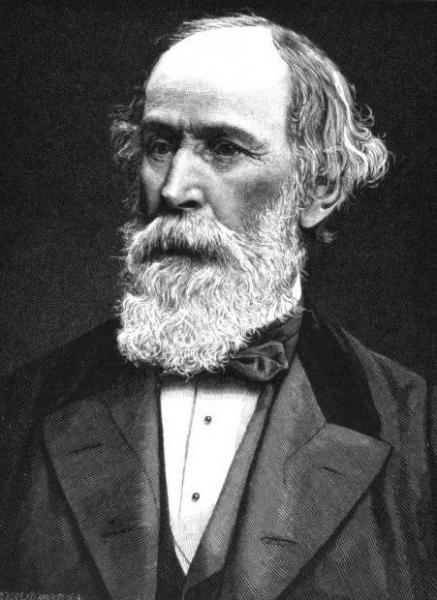

Der Ire William Thomas Mulvany gehört zu den großen Industriepionieren und frühen Gestaltern des Ruhrgebietes. Als er 1855 nach Westdeutschland kam, um die Leitung der neugegründeten Zeche Hibernia in Gelsenkirchen zu übernehmen, hatte er bereits eine 29-jährige Laufbahn als Bau- und Planungsbeamter im britisch-irischen Staatsdienst hinter sich. In kurzer Zeit wurde er zu einem anerkannten Experten im Bergfach. Gelernter Vermessungstechniker und Wasserbauingenieur, hatte Mulvany schon in Irland die Überzeugung gewonnen, dass die wirtschaftliche Entwicklung einer Region oder eines Landes sehr stark von der Gestaltung der Verkehrssysteme, insbesondere der Wasserwege, beeinflusst wurde; das beschäftigte ihn auch im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Mulvanys Axiom war die Identität der Interessen aller am Wirtschaftsprozess beteiligten Kräfte, der Produzenten wie der Händler und der Transportunternehmen. Auch als Unternehmer behielt er etwas von dem Ethos des Staatsdieners, was in Verbindung mit dem Festhalten an langfristigen Entwicklungszielen zu Konflikten mit den an rascher Rendite interessierten Zechen-Investoren führte.

William Thomas Mulvany wurde am 11.3.1806 als Sohn des Malers und Direktors der Royal Hibernian Academy in Dublin, Thomas James Mulvany (1779–1845), und seiner Ehefrau Mary Mulvany geborene Field (1779–1865) in Sandymount bei Dublin geboren. Nach dem Schulbesuch begann er 1823 das Studium der Medizin, das er jedoch aus finanziellen Gründen nach kurzer Zeit abbrechen musste. 1824/1825 wurde er zum technischen Zeichner ausgebildet. Ende 1826 erhielt er eine Anstellung in dem mit der Vermessung der irischen Insel beauftragten Vermessungsdienst der britischen Armee (Ordnance Survey), aus dem er nach kurzer Zeit in den zivilen Grenzvermessungsdienst (Boundary Survey) übertrat. Die Vermessung von Straßen, Wegen und Grenzen blieb in den folgenden zehn Jahren sein beruflicher Alltag. In eine katholische Familie hineingeboren, konvertierte Mulvany um 1825, wahrscheinlich aus beruflichen Gründen, zur anglikanischen Konfession. Am 28.5.1832 heiratete er Alicia Winslow (1800–1886), die Tochter eines katholischen Großgrundbesitzers aus der Grafschaft Fermanagh. Aus der Ehe gingen fünf anglikanisch erzogene Kinder hervor. Den Vater überlebten die Töchter Alicia Anna (1835–1898) und Annabella Catherine (1837–1917) sowie der Sohn Thomas Robert (1839–1907).

1836 stellte das fünf Jahre zuvor gegründete Board of Public Works in Dublin Mulvany als Zivilingenieur ein. In dieser Position war er mit der Regulierung des Shannon befasst, die bezweckte, die oft auftretenden Überflutungen der Ufergebiete zu verhindern und den Fluss als Verkehrsweg auszubauen. Sein administratives und technisches Geschick, das dabei zutage trat, brachten ihm 1842 die Berufung zum Leiter der irischen Entwässerungsarbeiten ein. 1846 holte die britisch-irische Regierung Mulvany in die Behörde für öffentliche Bauten, die damals erheblich ausgebaut wurde, weil sie in Anbetracht von Missernten und der damals ganz Irland erfassenden Great Famine (1846/1847) Notstandsarbeiten organisieren musste. Während und nach der großen Hungersnot nahmen die von Mulvany geleiteten und auch bis 1847 als Notstandsarbeiten zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit fungierenden Meliorationen größte Ausmaße an und wurden den Grundbesitzern, die letztlich die Arbeiten finanzieren mussten, zu einem wachsenden Ärgernis, das sie auf politischem Wege erfolgreich bekämpften. Nach einem Regierungswechsel wurde Mulvany 1853 in seiner Behörde entmachtet und verließ im folgenden Jahr im Alter von 48 Jahren den Staatsdienst.

Über einen in Belgien lebenden Landsmann, Michael Corr van der Maeren (1802–1878), erreichte ihn das Angebot, als Repräsentant die Leitung der 1854 mit englischem und irischem Kapital gegründeten Gewerkschaft Hibernia (lateinisch für Irland) in Gelsenkirchen zu übernehmen. Obschon im Bergfach unerfahren, nahm er an und übersiedelte mit seiner Familie nach Düsseldorf. 1856 wurde auch die Gewerkschaft Shamrock in Herne, ebenfalls eine Gründung irischer Kapitalgeber (insbesondere der Familien Malcomson und Perry), Mulvanys Leitung anvertraut, der sich selbst an beiden Unternehmen kapitalmäßig beteiligte. Sein neuer Ehrgeiz richtete sich darauf, aus Hibernia und Shamrock technologisch modernste und profitabel arbeitende Musterzechen zu machen. Mulvany war im Ruhrgebiet nicht der einzige, der moderne nordenglische Bergbautechnik importierte, aber er führte mit der Unterstützung der preußischen Bergbehörden die Verwendung gusseiserner Ringe (Tubbings) beim Schachtbau ein – eine sehr wichtige Innovation. Die Zeche Hibernia nahm 1858 die Förderung auf ihrer Schachtanlage 1 auf, Shamrock förderte seit 1860.

Die von Mulvany geleiteten Zechen galten Anfang der 1860er Jahre als die modernsten Betriebe ihrer Art, gar als der „Stolz Westfalens“; ihre ersten Belegschaften bestanden zum großen Teil aus Engländern und Iren. Der offenkundige Nutzen der Einführung der Tubbings und anderer englischer Erfindungen im Ruhrgebiet trug Mulvany rasch hohes Ansehen unter den deutschen Industriellen der Region ein. 1858 wählte man ihn in den Vorstand des Vereins für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, dem er bis zu seinem Tod angehörte. 1860 nahm Mulvany als Sachverständiger an der Studienreise einer preußischen Bergbaukommission durch die britischen Kohlenreviere teil. Als erster Bergbauunternehmer des Ruhrreviers wagte er 1859 den Kohlenexport über die deutschen Grenzen; 1861 wurde Hibernia-Kohle bis nach Boston und Buenos Aires verschifft. Mulvany bewies, dass Kohle aus dem Ruhrgebiet, deren geförderte Gesamtmenge nun die Nachfrage der heimischen Märkte überstieg, auch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig war.

Der prestigeträchtige Export war freilich auch hohen Transportkosten geschuldet; dies und anderes führte dazu, dass die Dividende aus den Zechen weit hinter den Erwartungen der englischen und irischen Kuxeneigner zurückblieb. Neben der zu gering befundenen Kapitalrendite (immerhin 4,5 v.H.) warfen die meisten Gewerken Mulvany erhebliche Eigenmächtigkeiten bei Investitionen und eine kostenträchtige Begünstigung von Verwandten vor; tatsächlich hatte er schon 1855 seinem jüngeren Bruder Thomas John eine leitende Stellung bei Hibernia verschafft und 1861 seinen Sohn Thomas Robert, der das Ingenieurfach gelernt hatte, in die Leitung der vereinigten Zechen Hibernia und Shamrock geholt. Nach einem öffentlich ausgetragenen Konflikt wurde Mulvany 1864 auf Beschluss der Mehrheit der Gewerken als Repräsentant der beiden Zechen entlassen. Eine Minderheit hatte sich für seinen Verbleib ausgesprochen, und auch das Oberbergamt Dortmund hatte ihn gestützt. Es war in dieser Zeit auch ein Zeichen der Wertschätzung seiner Person, dass der Gemeinderat von Gelsenkirchen Mulvany am 1.8.1864 zum Ehrenbürger wählte. Bei dem Konflikt spielte sein Perfektionismus eine Rolle, der zu wenig Rücksicht auf die Wünsche der Kapitalgeber nahm. Nur wenige sahen den langfristigen Nutzen teurer Investitionen, die sich nur über viele Jahre amortisieren konnten. Bezeichnenderweise wurde Mulvany, der seine Anteile an der Gewerkschaft Hibernia und Shamrock behalten hatte, nach Veränderungen im Kreis der Kuxeneigner 1872 beauftragt, gemeinsam mit dem Repräsentanten William Robinson die Gewerkschaft in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, was kurz vor dem Beginn der Gründerkreise 1873 gelang. Die Aktionäre wählten Mulvany zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates; dieses Amt hatte er bis zu seinem Tode inne.

Nach der Entlassung machte sich Mulvany mit Hilfe seines Bruders an den Aufbau eines eigenen, zweistufigen Montanunternehmens, der 1866 gegründeten Preußische Bergwerks- und Hütten AG (PBHAG), deren Kohlengrundlage die in Entstehung begriffene Zeche Erin in Castrop und die damals stilliegenden, nun angekauften Zechen Hansa und Zollern westlich Dortmunds bilden sollten. Für die Eisenproduktion hatte er bereits 1865 die Hütte Vulcan in Duisburg erworben. Das Kapital gaben Berliner Banken – die Berliner Handelsgesellschaft und S. Bleichröder – sowie englische, irische und deutsche Privatpersonen; wiederum waren auch Mulvany selbst und einige Familienangehörige beteiligt. In der Hochkonjunktur der Reichsgründungszeit entwickelte sich die PBHAG trotz Abteufproblemen auf zwei der Zechen recht erfreulich; auf Erin, wo das Abteufen nur etwa ein Jahr benötigte, konnte seit 1867 gefördert werden. 1869 wurde durch die erstmalige Ausgabe von Obligationen neues Kapital beschafft. In der Gründerkrise jedoch geriet die PBHAG durch den Preisverfall für Eisen und extreme Wasserhaltungsprobleme auf Erin (seit 1871) in große Schwierigkeiten; seit 1874 lief ein enormes Defizit auf. Im September 1876 beschloss die Generalversammlung statt der von Mulvany gewünschten Aufnahme weiteren Kapitals die Liquidation. Mulvany legte einen Plan zur Reorganisation der PBHAG vor, der jedoch von den englischen und irischen Aktionären – nicht von den deutschen Obligationären – verworfen wurde. Im Februar 1877 ging das Unternehmen in Konkurs. Die Berliner Handelsgesellschaft, Hauptgläubigerin der PBHAG, übernahm den Gesamtbesitz zu einem Spottpreis und brachte die Anlagen in den neugegründeten Westfälischen Grubenverein, eine Auffanggesellschaft, ein.

Weil man an Rhein und Ruhr den weiten Horizont und den technisch-wirtschaftlichen Sachverstand Mulvanys schätzte, hat sein zweimaliges Scheitern als Unternehmer sein Ansehen bei den Industriellen, Volkswirten und hohen Staats- und Kommunalbeamten des Nordwestens nicht beeinträchtigt. Er behielt seinen Ruf als exzellenter Fachmann vor allem in Fragen des Güterverkehrs. Mulvany forderte die Beschleunigung des Eisenbahnverkehrs durch Beseitigung der unkoordinierten einzelnen Bahnsysteme in Deutschland und kritisierte die Frachttarife der privaten Eisenbahnunternehmen als viel zu hoch. Solange die Transporte zwischen den Produktionsstätten im Landesinneren und den Küstenstädten nicht billiger wurden, konnte das rheinisch-westfälische Gebiet seine Möglichkeiten im weltwirtschaftlichen System nicht realisieren. Hier liegt auch der Grund, weshalb Mulvany zusammen mit weiteren Unternehmern die Verstaatlichung der Eisenbahnunternehmen in Preußen wünschte.

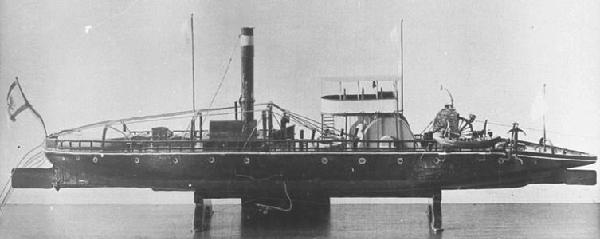

Die Überlastung der Eisenbahnen, besonders der „Wagenmangel“ während des Krieges von 1870/1871, war eines der Probleme, die Industrielle der Rheinprovinz und Westfalens im März 1871 in Düsseldorf zur Gründung des „Langnamvereins“ (Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen) zusammenführten; Mulvany, der die Gründung angeregt hatte, wurde zum Präsidenten des Vereins gewählt. Er gehörte auch dem seit 1874 bestehenden Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller an, der ihn in seinen Vorstand berief. Während der Boomphase um 1870 konzipierte er ein gesamteuropäisches Eisenbahn- und Wasserstraßennetz. Die meisten seiner Ideen wurden nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung verwirklicht; letzteres gilt für die „Emschertalbahn“ der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft. Die Wasserstraße zwischen dem östlichen Revier um Dortmund und Ruhrort, der „Emscherkanal“, der die west-östlichen Eisenbahnlinien ergänzen und entlasten sollte, blieb bis zum Bau des Rhein-Herne-Kanals (1906–1914) ein Plan, dessen Umsetzung mehrmals an ablehnenden Beschlüssen des preußischen Landtags scheiterte. Der Rhein-Weser-Elbe-Kanal, für den Mulvany ebenfalls warb, entstand erst 1938 als Mittellandkanal. Mulvany erlebte nicht einmal den Bau des 1899 als erstes Stück der vor allem von den Bergbauindustriellen gewünschten Verbindung zwischen dem Rhein und der Ems (das heißt mit der Nordsee) eröffneten Dortmund-Ems-Kanals.

Mulvany wünschte ein Wasserstraßennetz aus optimierten natürlichen Strömen und Kanälen, wozu vor allem die „Rheinregulierung“ (Vertiefung des Strombetts) von Köln bis zur Mündung vonnöten war. In seinen letzten Lebensjahren propagierte er das Konzept der Binnen-See-Schifffahrt: Seeschiffe sollten so weit wie möglich ins Binnenland fahren können, damit sich durch die Ersparnis mindestens eines Umladevorgangs die Frachtkosten für die deutsche Exportwirtschaft – insbesondere für den Kohlenexport – verbilligten, was Mulvany für unabdingbar hielt, wenn sich die deutsche Montanindustrie im weltweiten Konkurrenzkampf behaupten sollte. Eine Rhein-See-Schifffahrt größeren Stils kam aber zu seinen Lebzeiten nicht zustande.

Seiner Herkunft nach wirtschaftsliberal und dem Freihandel zugeneigt, jedoch kein Dogmatiker, lehnte er staatliche Interventionen im Wirtschaftsleben (nichts anderes waren die irischen Drainagearbeiten gewesen) nicht prinzipiell ab; im Gegenteil forderte er den Eingriff des Staates, wo dadurch der „Nationalwohlstand“ vermehrt und eine wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung beschleunigt werden konnte, und zwar vor allem im Verkehrswesen. Mit der Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die Verstaatlichung der Eisenbahnen erfüllte Preußen 1879 eine der von Mulvany und anderen Industriellen formulierten Erwartungen; allerdings hätten diese die 1876 von Bismarck vergeblich versuchte Verreichlichung der Bahnen lieber gesehen. Die ebenfalls 1879 eingeführten, von der Mehrheit der Mitglieder des Langnamvereins begrüßten Eisenschutzzölle waren für Mulvany ein „vorübergehendes notwendiges Übel“, das heißt eine Entwicklungshilfe für die wachsende Industrie des Deutschen Reiches. Germano- und borussophil, sah er im geeinten Deutschland wegen insgesamt guter wirtschaftlicher Voraussetzungen die natürliche Führungsmacht des Kontinents, das heißt Europas ohne die britischen Inseln.

Mulvany blieb bis kurz vor seinem Tod ein erfolgreicher Verbandspolitiker und gefragter volkswirtschaftlicher Analytiker, der die Entwicklung der unternehmerischen Interessenartikulation in Westdeutschland stark beeinflusst hat. Als er 1880 auf ein Vierteljahrhundert Tätigkeit im Ruhrgebiet zurückblicken konnte, was mit einer Feier in der Düsseldorfer Tonhalle begangen wurde, würdigten ihn führende Vertreter der rheinisch-westfälischen Industrie und der preußischen Regierung und Verwaltung. In seinen letzten Lebensjahren zwang ihn fortschreitende Schwerhörigkeit, seine Aktivitäten einzuschränken. Mulvany starb am 30.10.1885 nach kurzer Krankheit auf seinem Gut in Pempelfort bei Düsseldorf und wurde auf dem Düsseldorfer Nordfriedhof beigesetzt. Seine Kinder Thomas Robert (inzwischen britischer Generalkonsul für die preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen mit Sitz in Düsseldorf), Alicia Anna und Annabella Catherine sorgten dafür, dass seine Verdienste nicht in Vergessenheit gerieten. Nach Annabella Mulvanys Tod 1917 wurde der Nachlass ihres Vaters dem Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv in Köln übergeben.

Literatur

Bloemers, Kurt, William Thomas Mulvany. Ein Beitrag zur Geschichte der rheinisch-westfälischen Großindustrie und der deutsch-englischen Wirtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert, Essen 1922.

Henderson, William Otto, William Thomas Mulvany. Ein irischer Unternehmer im Ruhrgebiet, Köln 1970.

Schmidt-Rutsch, Olaf, William Thomas Mulvany. Ein irischer Pragmatiker und Visionär im Ruhrgebiet 1806-1885, Köln 2003.

Online

Kroker, Evelyn, Mulvany, William Thomas, in: NDB 18, 1997, S. 577-578. [online]

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Kanther, Michael A., William Thomas Mulvany, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/william-thomas-mulvany/DE-2086/lido/5d64f08ae586a5.28381496 (abgerufen am 24.04.2024)