Epochen

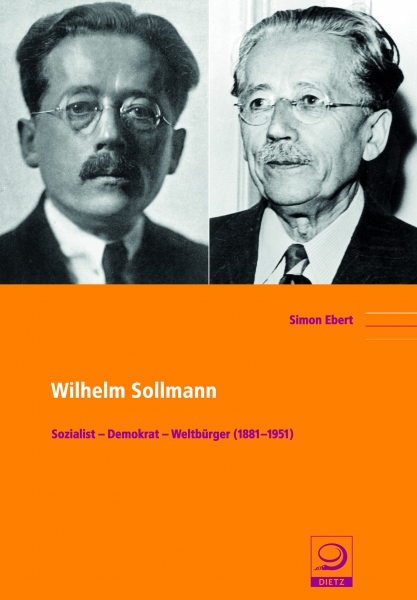

Wilhelm Sollmann gehörte zu den „markantesten Vertreten“ der SPD in der Zeit der Weimarer Republik, dennoch ist er heute, so eröffnet Ebert in seiner Dissertation (S. 9), dem breiteren Publikum weitestgehend unbekannt. Ebert widmet seine Arbeit einer Persönlichkeit, die in den vielbewegten Zeiten vom Ende des Kaiserreichs bis über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus lebte. Hierdurch erklärt sich der vierteilige chronologische Aufbau des Hauptteils der Arbeit, der Sollmanns Lebensweg während des Kaiserreichs, der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus sowie im Exil detailliert nachzeichnet. Die ersten beiden Kapitel gehen auf Sollmanns Kindheit in der thüringischen Provinz ein und legen dann den Fokus auf seinen journalistischen Werdegang in Köln sowie seine politische Profilierung in der rheinischen Sozialdemokratie. Dabei verknüpft der Autor Sollmanns Lebensweg geschickt mit Kölner Stadtgeschichte, insbesondere das zweite Kapitel über den Ersten Weltkrieg und die Revolution 1918/1919 gibt einen Einblick in die Kölner Sozialdemokratie und ihre Kommunalpolitik. Als Vertreter des reformistischen Flügels der SPD befürwortete Sollmann nicht nur während der Revolution die Kooperation mit dem politischen Katholizismus und dem damaligen Kölner Oberbürgermeister, Konrad Adenauer, sondern auch darüber hinaus. Diese Haltung arbeitet Ebert im anschließenden, dem umfangreichsten Kapitel, weiter heraus, indem er unter anderem die Bemühungen Sollmanns um eine Reformierung der SPD zur Volkspartei und um eine Neuorientierung der Parteipresse darstellt. Mit Sollmanns Wahl in den Reichstag und seinem Amt als Reichsinnenminister verlässt der Autor die Ebene der Kommunalpolitik und konzentriert sich verstärkt auf reichspolitische Verhältnisse; damit wechselt er von der bisher chronologischen zu einer systematischen Vorgehensweise. Schließlich untersucht Ebert Sollmanns Weg in die Emigration nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, der ihn unter anderem nach Luxemburg, ins Saargebiet und schließlich in die USA führte, wo er 1943 amerikanischer Staatsbürger wurde und 1951 verstarb.

Simon Eberts „individual-, sozial- und strukturhistorische“ (S. 10) Arbeitsweise ermöglicht eine umfassende historische Kontextualisierung unter gleichzeitiger besonderer Beachtung der Persönlichkeit Wilhelm Sollmanns. Damit ordnet sich Ebert in die Reihe der in den letzten Jahren neu aufblühenden kritischen biographischen Forschung ein. Gerade Wilhelm Sollmann bot sich für eine solche Studie an, da er einerseits durch seine Lebensdaten als „Spiegel der [historischen] Ereignisse“, so Ebert (S. 11), dient und andererseits von der Forschung bisher kaum beachtet wurde. Der Autor konnte auf eine Quellenfülle aus Sollmanns umfangreichem Nachlass und seiner publizistischen sowie rednerischen Tätigkeit zurückgreifen.

Ebert präsentiert Sollmann als einen Querdenker in der eigenen Partei, der mehr an ein bürgerliches als ein proletarisches Weltbild anknüpfte. Es wurzelte in dem „kleinstädtischen-ländlichen Umfeld“ von Sollmanns Kindheit, in den christlichen Lehren von Carl Jatho und den Besonderheiten der rheinischen Arbeiterklasse. Daraus resultierte auch seine Kooperationsbereitschaft mit dem politischen Katholizismus. Das führte zu Reibungen mit seinen Parteigenossen und schließlich in die politische Isolation, die in seiner Zeit im Exil bis zu seinem Tod andauerte. Ebert bewertet Sollmanns individuelle Denkweise dennoch positiv im Hinblick auf seine unbedingte Verteidigung der parlamentarischen Demokratie und seinen Reformwillen. Sollmanns parteiübergreifendes Handeln führte zu Beginn der Weimarer Republik jedoch auch zu Kontakten mit Nationalsozialisten, wie Otto Strasser (1897-1974), und zu einem betonten Patriotismus mit gelegentlichen antisemitischen Äußerungen. Der Autor beurteilt diese lediglich als „Fehltritte“ (S. 562). Hier stellt sich jedoch die Frage, inwieweit Sollmann insbesondere in den Anfangsjahren der Weimarer Republik damit noch als positiver „Querdenker“ gelten kann und nicht andere Facetten seiner Persönlichkeit übersehen werden? Eberts Fazit lässt an dieser Stelle eine größere Distanz zu der untersuchten Person vermissen. Dennoch hat er mit seiner Dissertation eine quellengesättigte, in ihren Schlussfolgerungen gut nachvollziehbare sowie lesbare Arbeit vorgelegt, die dem lange Zeit von der Forschung wenig beachteten Wilhelm Sollmann neue Aufmerksamkeit zu verschaffen vermag.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Saam, Alena, Ebert, Simon, Wilhelm Sollmann- Sozialist – Demokrat – Weltbürger (1881-1951) (Politik und Gesellschaft 97), Bonn 2014, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Verzeichnisse/Literaturschau/ebert-simon-wilhelm-sollmann--sozialist-%25E2%2580%2593-demokrat-%25E2%2580%2593-weltbuerger-1881-1951-politik-und-gesellschaft-97-bonn-2014/DE-2086/lido/57d2637190dd18.92175967 (abgerufen am 23.04.2024)