Zu den Kapiteln

Elisabeth Kirschmann-Röhl war eine sozialdemokratische Politikerin der Weimarer Republik, die sich als Kölner Abgeordnete in der Nationalversammlung und im Preußischen Landtag für Sozialpolitik, Frauenrechte und Gleichberechtigung einsetzte.

Elisabeth Kirschmann-Röhl wurde am 22.8.1888 in Landsberg an der Warthe als drittes und jüngstes Kind des Zimmerermeisters Theodor Gohlke (1841-1908) und seiner Frau Henriette (1846-1911) geboren. Die Familie war evangelisch. Infolge einer missglückten Selbstständigkeit des Vaters war die wirtschaftliche Situation der Familie angespannt, sodass Tochter Elisabeth als 14-Jährige nach dem Besuch der Volksschule als Dienstmädchen in einem Lehrerhaushalt in ihrem Geburtsort arbeiten musste. Zu dieser Zeit kam sie über ihre älteren Geschwister Otto Gohlke (1871-1958) und Marie Juchacz in Kontakt zur Arbeiterbewegung. In der elterlichen Wohnung lasen sich die Geschwister gegenseitig aus der örtlichen sozialdemokratischen Zeitung vor und diskutierten politische Themen.

Als 16-Jährige zog Elisabeth Gohlke nach Berlin, wo sie sich zunächst in der Wohnung ihres Bruders ein Zimmer mit ihrer alleinerziehenden Schwester und deren beiden Kindern teilte. Den Lebensunterhalt verdienten die Schwestern als Näherinnen in Heimarbeit. Eine 1907 geschlossene Ehe mit dem Bauarbeiter Christian Michael Röhl (geboren 1882), aus der ihr Sohn Fritzmichael (1908-1970) hervorging, scheiterte bald. Fortan führte sie in Berlin-Schöneberg mit ihrer Schwester einen gemeinsamen Haushalt, in dem sie gegenseitig die Erziehung ihrer Kinder übernahmen. Die charakterlich unterschiedlichen Schwestern - so soll Röhl wortgewandt, fröhlich und beliebt, Juchacz dagegen eher ernst und verschlossen gewesen sein - pflegten lebenslang eine enge und herzliche Beziehung, die Marie Juchacz später in ihren Lebenserinnerungen als „die am stärksten wirkende Kraft in meinem Leben“ bezeichnete.

SPD-Frauenkonferenz in Weimar, 10.06.1919. Kirschmann-Röhl und Juchacz in der untersten Reihe die 5. und 6. von links. (AWO / AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung)

Im großstädtischen Umfeld suchten und fanden die Schwestern Kontakt zur sozialdemokratischen Frauenbewegung. Sie besuchten regelmäßig politische Leseabende und Vorträge, lasen den „Vorwärts“ und die sozialdemokratische Frauenzeitschrift „Die Gleichheit“. Mit 18 Jahren wurde Elisabeth Röhl Mitglied bei der Gewerkschaft (Verband der Schneider und Schneiderinnen) und im Frauen- und Mädchenbildungsverein in Berlin-Schöneberg. Als 1908 durch die Aufhebung des preußischen Vereinsgesetzes Frauen erstmals parteipolitische Mitgliedschaft möglich wurde, traten die Schwestern der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) bei.

Im selben Jahr zogen sie nach Neukölln, wo sie sogleich in den Vorstand der örtlichen SPD berufen wurden. Sie machten als Rednerinnen und durch Beiträge in der SPD-Presse schnell auch überregional auf sich aufmerksam. Im Auftrag der Partei waren sie seit dem Jahr 1911 reichsweit – neben ihrer Arbeit als Näherinnen – auf teils mehrwöchigen sogenannten Agitationstouren im Einsatz. 1912 nahm Röhl zum ersten Mal als Delegierte an einem nationalen SPD-Parteitag teil, weitere Teilnahmen bei Parteitagen und Frauenkonferenzen folgten.

Als ihre Schwester Marie Juchacz 1913 die Stelle der Frauensekretärin des SPD-Bezirks Obere Rheinprovinz in Köln annahm, folgte ihr Elisabeth Röhl ins Rheinland. Die Schwestern bezogen eine gemeinsame Wohnung in Köln-Klettenberg und engagierten sich in der Fürsorge- und Wohlfahrtsarbeit. Als wenig später der Erste Weltkrieg begann, waren beide Frauen in verschiedenen städtischen Kommissionen insbesondere im Bereich der Wohlfahrtspflege und in der Heimarbeitsvermittlung tätig.

Während Juchacz bereits 1917 nach Berlin zurückkehrte, da sie vom Parteivorstand als Nachfolgerin von Luise Zietz (1865-1922) zur Frauensekretärin berufen worden war, blieb Röhl mit ihrem Sohn und den Kindern ihrer Schwester in Köln, wo sie in der Zwischenzeit den späteren SPD-Reichstagsabgeordneten Emil Kirschmann (1888-1949) kennengelernt hatte und den sie 1922 heiratete.

Noch während des Krieges rückte sie im Juli 1918 als Beisitzerin in den Vorstand der Kölner SPD auf, dem sie bis zu ihrem Tode angehörte. Sie war wie in Berlin auch in Köln eine gefragte Rednerin und wurde 1919 in die Kölner Stadtverordnetenversammlung gewählt, deren Mitglied sie bis 1924 blieb. Von 1920 bis 1924 war sie zudem Abgeordnete des Rheinischen Provinziallandtags. Gleichzeitig übernahm sie von 1919 bis 1922 die Herausgeberschaft der „Gleichheit“-Beilage „Die Frau und ihr Haus“, anschließend auch von „Die arbeitende Frau“, der Frauen-Beilage der „Rheinischen Zeitung“.

Im Januar 1919, wenige Monate nach der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland, wurde die 30-Jährige als führende Kölner Sozialdemokratin zur Abgeordneten für den Wahlkreis Köln-Aachen der verfassunggebenden Nationalversammlung in Weimar gewählt. Sie traf dort erneut auf ihre Schwester, die für den Wahlkreis Potsdam ein Mandat errungen hatte. Während in Weimar Marie Juchacz als erste Frau in einem deutschen Parlament eine Rede hielt, war es in der Kölner Stadtverordnetenversammlung Elisabeth Röhl, die als erste Abgeordnete das Wort ergriff.

Röhl erlangte spätestens im März 1919 auch außerhalb sozialdemokratischer Kreise reichsweite Bekanntheit, als sie gemeinsam mit ihrer Schwester als Abgeordnete der Nationalversammlung auf der Titelseite der seinerzeit überaus populären „Berliner Illustrierten Zeitung“ abgebildet war. Kirschmann-Röhl, wie sie nach ihrer erneuten Heirat hieß, kandidierte noch zwei Mal, 1924 und 1930, bei den Reichstagswahlen, konnte aber jeweils kein Mandat erringen. Stattdessen wurde sie 1921 ebenfalls für den Wahlkreis Köln-Aachen in den Preußischen Landtag gewählt, dem sie bis zu ihrem Tode angehörte.

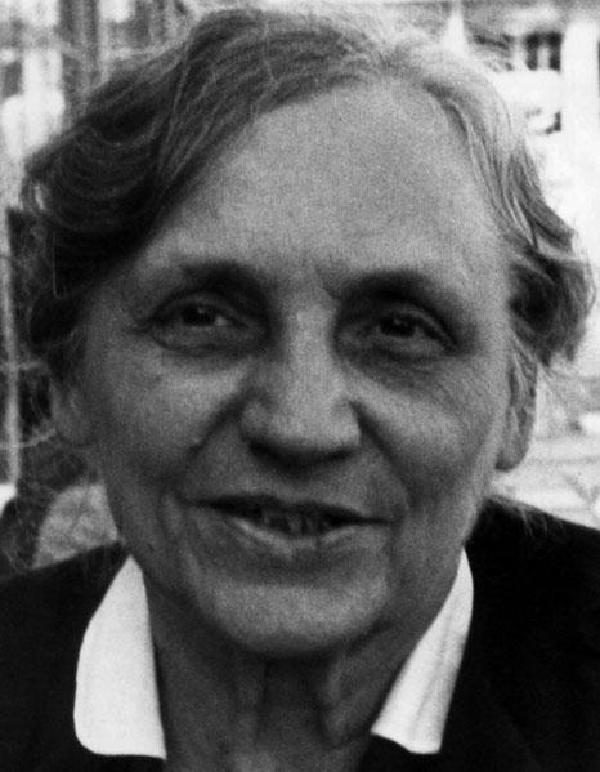

Marie Juchacz und Elisabeth Röhl, 1918/1919. (AdsD/Friedrich-Ebert-Stiftung)

Neben ihrer parlamentarischen Arbeit engagierte sie sich in der Arbeiterwohlfahrt, die ihre Schwester 1919 gegründet hatte, und organisierte deren Aufbau in Köln und Umgebung. Als Mitglied des Hauptausschusses und Vorsitzende der Anstaltskommission der Arbeiterwohlfahrt war sie reichsweit tätig.

Ihre Ämter erforderten ein permanentes, zeitraubendes und kräftezehrendes Pendeln zwischen Köln und Berlin, weswegen die „Doppelfamilie“, wie ihr Sohn Fritzmichael es später ausdrückte, zusätzlich zur Kölner Wohnung im Jahr 1926 ein Haus in Berlin-Köpenick erwarb, in dem neben ihrer Schwester und den Kindern auch Kirschmann-Röhl und deren Ehemann, der mittlerweile im preußischen Innenministerium arbeitete, wohnten.

Der inhaltliche Schwerpunkt ihrer parteipolitischen wie parlamentarischen Arbeit lag auf sozial- und frauenpolitischen Themen. In der Nationalversammlung war sie Mitglied des Friedensausschusses, des Wohnungsausschusses und des Ausschusses für Bevölkerungspolitik. Unter anderem forderte sie „nicht nur als Vertreterin meiner Fraktion, sondern auch als Frau“ in der Debatte um die rechtliche und soziale Stellung unehelicher Kinder deren Gleichstellung mit ehelichen Kindern, und brachte als ehemalige Näherin eine Anfrage zur Preisentwicklung von Nähgarn ein. Über ihre Abgeordnetentätigkeit in der Nationalversammlung veröffentlichte sie in der „Gleichheit“ regelmäßig „Tagebuchblätter aus Weimar“, in denen sie mit persönlichem Blick über die tägliche parlamentarische Arbeit berichtete.

Auch im Preußischen Landtag beschäftigte sie sich vornehmlich mit sozialpolitischen Themen. Als Mitglied des Haushaltsausschusses beteiligte sie sich beispielsweise regelmäßig an den Debatten zum Haushalt des Ministeriums für Volkswohlfahrt. Ab 1928 war sie stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Bevölkerungspolitik.

Die parlamentarische Arbeit ergänzte sich inhaltlich mit ihrer Tätigkeit bei der Arbeiterwohlfahrt, bei der sie als Leiterin der Anstaltskommission unter anderem die stetig zahlreicher werdenden Heime der Arbeiterwohlfahrt begutachtete. In diesem Rahmen begleitete sie besonders intensiv die Gründung und Weiterentwicklung des Immenhofs, eines modellhaften Fürsorgeheimes der Arbeiterwohlfahrt für Mädchen und junge Frauen in der Lüneburger Heide, in dem sozialistische Erziehungsansätze und Ideen von Selbstverwaltung und Teilhabe erprobt und umgesetzt wurden.

Innerhalb der Partei warb sie wiederholt für mehr Einfluss von Frauen in der Organisation. In ihrem programmatischen Vortrag „Die politische und organisatorische Wirksamkeit der Frauen in der Partei“ auf der SPD-Frauenkonferenz 1920 in Kassel bemängelte sie unter anderem, dass „unsere sozialdemokratische Bewegung es nicht fertiggebracht hat, irgendwo in einem Landesteil an die Spitze eine Frau zu stellen, und zwar als Zeichen dafür, daß sie ein ungeheures Gewicht auf die Arbeit der Frau legt.“ Nicht zuletzt aus ihren eigenen Erfahrungen als Autorin und Herausgeberin sah sie im Einfluss von Frauen auf die sozialdemokratische Presse ein großes Potential für mehr Gleichberechtigung.

Während des Wahlkampfes für die Reichstagswahl 1930 erkrankte Elisabeth Kirschmann-Röhl. Den Wahltag verbrachte sie bereits im Krankenhaus, eine Woche später, am 21.9.1930, starb die erst 42-jährige „Vorkämpferin für die Frauenemanzipation“ in Köln an einer Blutvergiftung, wie der „Vorwärts“ in seiner Spätausgabe berichtete. Zu ihrer Beerdigung auf dem Kölner Südfriedhof erschienen laut Zeitungsmeldung mehrere tausend Menschen, um sich von der beliebten sozialdemokratischen Politikerin zu verabschieden.

Schriften (Auswahl)

Das uneheliche Kind in der „Weimarer Verfassung“, in: Die Gleichheit, Jg. 30, Nr. 19 (8.5.1920), S. 140-141.

Die moderne Frau, in: Die Gleichheit, Jg. 30, Nr. 35 (28.8.1920), S. 285-286.

Die politische und organisatorische Wirksamkeit der Frauen in der Partei, in: Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Berlin 1920, S. 338-348.

Die Frau und die Politik, Lehren aus den letzten Wahlen, in: Vorwärts, Jg. 42, Nr. 254 (31.5.1925).

Grundsätzliches zur Anstaltsfrage, in: Arbeiterwohlfahrt 2 (1927), H. 3, S. 86-88.

Der Immenhof, in: Arbeiterwohlfahrt 2 (1927), H. 11, S. 346-348.

Die neue Frau im neuen Staat: ein Vortrag von Elisabeth Kirschmann, Berlin 1927.

Literatur (Auswahl)

Faust, Manfred, Elisabeth Kirschmann-Röhl: Abgeordnete in der Nationalversammlung, in: Brunn, Gerhard (Hg.),Sozialdemokratie in Köln. Ein Beitrag zur Stadt- und Parteiengeschichte, Köln 1986, S. 213-216. Hindenburg, Barbara von, Biographisches Handbuch der Abgeordneten des Preußischen Landtags. Verfassunggebende Preußische Landesversammlung und Preußischer Landtag 1919-1933, Frankfurt am Main 2017, S. 1941-1943.

Juchacz, Marie, Sie lebten für eine bessere Welt. Lebensbilder führender Frauen des 19. und 20. Jahrhunderts, Berlin 1955.

AWO-Bundesverband e.V. (Hg.), Marie Juchacz 1879-1956. Leben und Werk der Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, 2. Auflage, Bonn 2004.

Röhl, Fitzmichael, Marie Juchacz und die Arbeiterwohlfahrt, überarbeitet von Hedwig Wachenheim, Hannover 1961.

Struck, Lydia/AWO Bundesverband (Hgg.): „Mir geht so vieles durch den Kopf und durchs Herz“. Marie Juchacz - Briefe und Gedanken zum Neuanfang der AWO (Schriftenreihe zur Geschichte der Arbeiterwohlfahrt), Berlin 2014.

Struck, Lydia, Elisabeth Kirschmann-Röhl, in: Dies./AWO Bundesverband (Hgg.), „Darüber muss noch gesprochen werden“.

AWO-Frauen und ihre Beiträge zur Gleichstellungspolitik (Schriftenreihe zur Geschichte der Arbeiterwohlfahrt), Berlin 2015, S. 20-31.

Wickert, Christl, Unsere Erwählten. Sozialdemokratische Frauen im Deutschen Reichstag und im Preußischen Landtag 1919 bis 1933, Göttingen 1986.

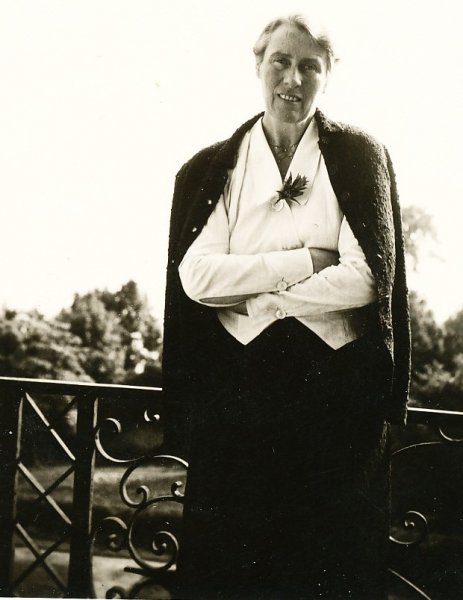

Tagung im AWO-Haus Immenhof, ca. 1925. Unterste Reihe von links nach rechts: Marie Juchacz, Elisabeth Kirschmann-Röhl, Gustav Noske, Elfriede Ryneck. (AdsD/Friedrich-Ebert-Stiftung)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Braune, Alexander, Elisabeth Kirschmann-Röhl, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/elisabeth-kirschmann-roehl/DE-2086/lido/6295d2a15a2812.61005221 (abgerufen am 26.04.2024)