Zu den Kapiteln

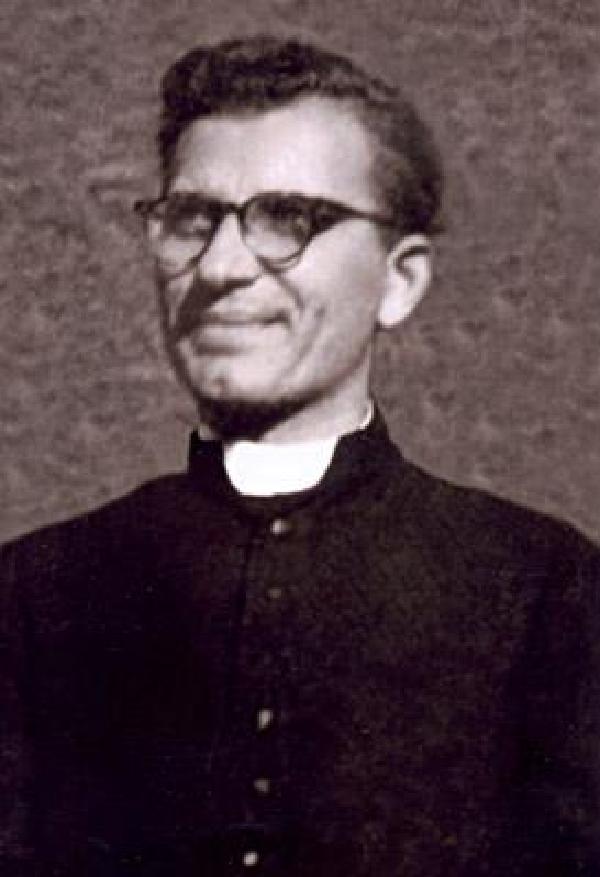

Die kommunistischen Übergriffe auf Albanien im Rahmen der Befreiung von der italienischen Oberhoheit durch Enver Hoxha (1908-1985) führten in den 1940er Jahren zur Zerstörung der katholischen Kirche. Unter den zahlreichen Opfern ragt der deutsche Missionar Pfarrer Antonius Joseph Marxen heraus.

Antonius Joseph Marxen wurde am 2.8.1906 als viertes Kind der Eheleute Nikolaus (1872-1934) und Maria Marxen (1878-1961), geborene Hahnen, in Worringen (heute Stadt Köln), geboren. Der Vater, der zu der Zeit Gutsverwalter auf dem dortigen Fronhof war, stammte aus der Südeifel, aus dem nahe Trier gelegenen Ort Butzweiler (heute Newel) unweit der Grenze zum Großherzogtum Luxemburg, die Mutter aus einer angesehenen Familie im niederrheinischen Hinsbeck (heute Stadt Nettetal). Die Familie hatte neun Kinder; im Frühjahr 1909 zog sie auf den Vronoverhof bei Rommerskirchen; ab dem 1.10.1910 lebte sie in Bermeshausen bei Speicher in der Südeifel und zog im Oktober 1913 auf den Schönfelderhof bei Zemmer im Trierer Land um.

Marxen besuchte nach Absolvierung der Volksschule das staatliche Gymnasiums in Lohr am Main, wobei er vom 10.9.1920 bis 15.7.1921 im Aloysianum wohnte, dem Missionsstudienseminar der Mariannhiller Missionare. Anschließend kam er auf das Gymnasium im saarländischen St. Wendel, wo die Steyler Missionare seit geraumer Zeit eine Niederlassung unterhielten. Dem „Zöglingsbuch St. Wendel“ zufolge, wurde Marxen am 26.9.1921, also im Alter von 15 Jahren, zusammen mit 23 weiteren Schülern offiziell aufgenommen. Offenbar erfolgte die Hinwendung nach St. Wendel auch als Folge seiner immer klarer erkannten Berufung zum Priestertum. Das Gymnasium der Steyler Missionare bot dem jungen Mann vor allem die Möglichkeit, die für das Studium erforderliche Hochschulreife zu erlangen. Aufgrund des häufigen Ortswechsels lässt sich unschwer nachvollziehen, warum der Oberschüler das Abitur erst im Jahre 1928 erreichte.

Seine priesterliche Berufung fand ihre konkrete Verwirklichung in dem Entschluss, in die Gesellschaft des Göttlichen Wortes einzutreten und Missionar zu werden. Aus diesem Grunde begann Marxen im Alter von 21 Jahren am 12.5.1928 das Noviziat, das er in Sankt Augustin bei Bonn absolvierte, wo er an der ordenseigenen Hochschule mit dem Studium der Philosophie begann; zwischen 1929 und 1931 ist er dort als Philosophiestudent verzeichnet. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Philosophiestudiums folgte das der Theologie an der ordenseigenen Hochschule St. Gabriel in Mödling bei Wien. Im Jahre 1933 gehörte Marxen zu St. Gabriel; im Catalogus der Missionsgesellschaft stand sein Name auch noch im folgenden Jahr geschrieben, jedoch 1935 nicht mehr. Der Scholastiker blieb nicht Mitglied der Steyler Missionare. Sein jüngster Bruder Alfons erinnert sich, dass er eines Tages vor dem Hof in Lötsch bei Breyell (heute Stadt Nettetal) am Niederrhein, wohin die Familie umgezogen war, stand, um mitzuteilen, dass er sein Studium abgebrochen habe. Gleichwohl wollte er seine missionarische Berufung nicht aufgeben.

Der Erzbischof von München und Freising, Michael Kardinal von Faulhaber (1869-1952), spendete Marxen am 7.3.1936 die Subdiakonatsweihe und am 8.3.1936 in der Münchener Pfarrkirche St. Anna die Diakonatsweihe. Seinem Sterbebild zufolge wurde er am 21. Juni 1936 […] im Orientalischen Colleg der Benediktiner in München zum Priester geweiht. Seine Mutter nahm an der Zeremonie, die in der Kapelle des Herzoglichen Georgianums stattfand, teil. Zuvor hatte Marxen am St. Andreas-Kolleg für die Ostmission studiert, um als Missionar in Russland zu wirken. Die Heimatprimiz zelebrierte er am 5.7.1936 in der Pfarrkirche St. Lambertus zu Breyell.

Da die beabsichtigte Russlandmission nicht verwirklicht werden konnte, begann der Neupriester seine Sendung in der für ihn fremden Welt in Albanien. Nach geraumer Zeit kehrte Marxen zum Heimaturlaub nach Deutschland zurück. Bruder Alfons erinnert sich lebhaft an die Rückkehr nach Albanien: Am Bahnhof fiel Joseph gleich zweimal auf: Zum einen, weil er eine Fahrkarte nach Bari kaufte und der Bahnangestellte nachschauen musste, wo das überhaupt liegt. Zum anderen, weil sich mein Bruder mit ‚Guten Tag’ statt ‚Heil Hitler’ verabschiedete. Marxen lehnte den Nationalsozialismus rundweg ab. Von der süditalienischen Hafenstadt Bari ging sein Weg mit dem Schiff weiter in das albanische Durrës. Eine am 8.3.1939 an seine „Lieben“ nach „Lötsch über Kaldenkirchen“ geschriebene Postkarte gab ein Lebenszeichen von seiner geglückten Rückkehr, obwohl er aber noch an den Folgen der stürmischen See litt. Der als fröhlich und bescheiden geschilderte Priester war jedenfalls der erste Missionar im Gebiet um Kthella in der Diözese Mirditë. Im Jahre 1943 zog Marxen weiter nach Jubë unweit der Hafenstadt Durrës, in dessen Bistum er inkardiniert wurde; hier kam ein Muslime mit ihm in Kontakt, der ihn später aus Dankbarkeit für die ihm geschenkte Freundschaft aus der Haft befreien wollte.

Durch die kommunistischen Übergriffe in Albanien im Rahmen der Befreiung von der italienischer Oberhoheit, angeführt von Enver Hoxha (1908-1985), dem Generalsekretär der albanischen kommunistischen Partei, wurden zahlreiche Diözesanpriester, Ordensleute und Gläubige wegen ihres christlichen Glaubens eingeschüchtert, schikaniert, gefangen genommen und umgebracht. So auch Marxen. Nachdem die Kommunisten seit November 1944 die Macht an sich gerissen hatten, kam es zu mehreren Verfolgungswellen, so dass Schulen, Krankenhäuser, Waisenhäuser und Missionen geschlossen werden mussten. Deutsche Soldaten legten Marxen unter diesen Umständen nahe, ihn nach Deutschland zu bringen, doch er lehnte ab. Ihm stand das Bild des guten Hirten vor Augen, der seine Schafe nicht im Stich lässt, „wenn er den Wolf kommen sieht“ (Joh 10, 12).

Am 11.3.1946 wurde Marxen nach Zeitzeugenberichten in der albanischen Hauptstadt Tirana aufgrund seiner in Erfüllung seines Priestertums vollzogenen Tätigkeiten festgenommen und ins Gefängnis eingewiesen. Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren Haft, die er in Tirana zu verbüßen hatte. Den gewaltsamen Tod fand er in einem Wald auf der Nationalstraße bei Tirana auf dem Weg nach Kukës in Richtung Kosovo. Mit der nachweislich falschen Behauptung, dem Gefangenen zu Hilfe kommen zu wollen, damit er die Grenze in das nahe Ausland überqueren könne, brachten sie ihn am 16.11.1946 abends gegen 18.18 Uhr nach mündlicher Überlieferung um, indem sie vorgaben, Marxen habe einen Fluchtversuch unternommen.

Eine andere Version lautet so: In den ersten Monaten seines Arrestes überstellten die Verantwortlichen Marxen dem Gefängnis in Durrës. Nach einigen Tagen gaben sie dem Priester die Freiheit wieder, weil einige aus der älteren Bevölkerung aus dem Dorf Jubë zusammen mit dem muslimischen Bürger Lam Aslami beantragt hatten, ihn frei zu lassen. Aber nach zwei oder drei Wochen Freiheit wurde Marxen erneut festgenommen und in das Gefängnis von Tirana überstellt, von wo aus er niemals zurückkehrte. Nach der Erinnerung des Bruders Alfons meldete sich eines Tages ein Zivilist in Bochum bei ihm, der berichtete, mit Marxen zusammen im Gefängnis Tirana eingesperrt gewesen zu sein. Marxen sei in aller Frühe abgeholt worden, dann seien Schüsse gefallen und Marxen sei nicht mehr ins Gefängnis zurückgekehrt. Der Zivilist vermutete daher, das die Schüsse Marxen getötet hätten. Seine sterblichen Überreste wurden daselbst beigesetzt. Als die Leute von Jubë von seinem Tod erfuhren, waren sie über die Maßen traurig, weil sie sich ob ihrer mangelnden Unterstützung ihres Seelsorgers als schuldig empfanden.

Die Albanische Bischofskonferenz hat am 10.11.2002 ein Seligsprechungsverfahren für insgesamt 40 in Albanien ermordete Glaubenszeugen aus der Zeit des Kommunismus eingeleitet. Der Diözesanprozess konnte am 8.12.2010 abgeschlossen werden. Papst Franziskus erkannte Marxen am 26. April 2016 als Märtyrer an.

Quellen

Pfarrarchiv von St. Pankratius in Köln-Worringen.

Pfarrarchiv der Pfarreiengemeinschaft der Fidei in Zemmer;

Archiv des Missionsstudienseminars Aloysianum in Lohr am Main;

Martirizmi i Kishës Katolike Shqiptare, Shkodër 1993, S. 105.

www.kishakatolikeshoder.com; Originalbriefe und Fotos von Dr. Cäcilia Giebermann, Gummersbach; schriftliche Mitteilung von Jean-Jean Bernard, Roodt/Syr (Luxemburg), vom 15.12.2007, von Maria Alfons Wilhelm Marxen (Bruder), Meerbusch, vom 26.2.2008, von Adolf Johannes Nikolaus Marxen (Neffe), Jünkerath, vom 12.3.2008.

Literatur

Sinishta, Gjon, The Fulfilled Promise, Santa Clara 1976, S. 70.

Bartl, Peter, Albanien, in: Kirche und Katholizismus seit 1945, Band 2, Paderborn [u.a.] 1999, S. 29-40.

Moll, Helmut, "Pfarrer Antonius Joseph Marxen", in: Moll, Helmut (Hg.), Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, 5., erweiterte und aktualisierte Auflage, Band 2, Paderborn [u.a.] 2010, S. 1480-1484.

Peters, Markus W. E., Geschichte der Katholischen Kirche in Albanien 1919-1993, Wiesbaden 2003.

Schmitt, Oliver Jens / Frantz, Eva Anne (Hg.), Albanische Geschichte. Stand und Perspektiven der Forschung, München 2009.

Simoni, Zef, La persecución de la Iglesia católica en Albaniea de 1944 a 1990, in: Ecclesia 14 (2000), S. 305-316.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Moll, Helmut, Antonius Joseph Marxen, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/antonius-joseph-marxen/DE-2086/lido/57c94909b921c7.24428265 (abgerufen am 01.05.2024)