Zu den Kapiteln

Schlagworte

Von Heinrich Johann Freyses Wirken als Architekt und Baumeister ist zwar nur wenig erhalten geblieben, da einige seiner Bauten stark verändert worden sind, die meisten aber dem Bombenkrieg zum Opfer fielen. Sie sind nur noch im Bild erhalten. Dennoch kann gelten, dass Freyses repräsentative Bauten das Stadtbild Krefelds mitgeprägt haben. Stilistisch war er sowohl dem Klassizismus als auch der Neugotik verpflichtet.

Heinrich Johann Freyse wurde am 4.2.1809 als Sohn des Architekten und späteren Essener Stadtbaumeisters Heinrich Theodor Freyse (1774-1851) und seiner Ehefrau Catharina, geborene Bleckmann, in Essen geboren. Über seine Kindheit und Jugend ist nichts weiter bekannt, außer, dass er das Königliche Gymnasium in Essen bis zum Spätherbst 1825 besuchte, nachdem er die Sekunda absolviert und in der Prima noch Unterricht in Mathematik und Deutsch erhalten hatte. Der Vater bestimmte ihn wie seinen sechs Jahre jüngeren Bruder Carl Wilhelm Theodor (1815-1881), den Beruf des Architekten zu ergreifen. Beide Söhne wurden wie der Vater Stadtbaumeister, Heinrich Johann in Krefeld, Carl Wilhelm Theodor in Essen (1851).

Die Grundausbildung für den Architektenberuf erhielt Heinrich Johann im Büro seines Vaters, worüber der Sohn 1837 in einem Lebenslauf, mit dem er sich 1837 um das Amt des Stadtbaumeisters in Elberfeld (heute Stadt Wuppertal) bewarb, angab, dass er sich dabei den theoretischen Wissenschaften der Architectur sowie der praktischen Erlernung einiger Bauhandwerke, namentlich der Maurer-, Zimmer-, und Tischlerarbeit gewidmet habe[1]. Als Architekt war der Vater ein Vertreter des Klassizismus.

Von Heinrich Johann ist als erste Arbeit ein Entwurf für ein Wohnhaus aus dem Jahre 1827 bekannt: Noch unter der Ägide des Vaters, der möglicherweise Anteil an dem Entwurf hatte, plante er ein Haus mit Nebengebäuden für den Essener Bürgermeister Heinrich Arnold Huyssen (1779-1870). Dessen Zufriedenheit mit dem Werk des jungen Architekten drückte sich auch darin aus, dass er ihn wenige Jahre später in seiner Werft in Ruhrort (heute Stadt Duisburg) anstellte. 1828 trat Freyse mit einer nachweislich eigenständigen Arbeit auf, dem Bau des Wohnhauses der Äbtissin von Schell in Düsseldorf. Im Laufe des Jahres 1828 trat Freyse in das Büro des in Düsseldorf wirkenden Architekten und Stadtplaners Adolph von Vagedes (1777-1842) ein, um sich in der Höhern Baukunst zu bilden[2]. Darüber stellte ihm Vagedes - ein bedeutender Vertreter des Klassizismus - am 29.1.1831 ein hervorragendes Zeugnis aus.

Zwischen Sommer 1830 und dem Jahr 1831 wurde Heinrich Johann als Architekt von der Werft Jacobi-Haniel & Huyssen in Ruhrort eingestellt. Dabei entwarf er nicht nur Werftgebäude, sondern lieferte unter anderem auch Entwürfe für den Innenausbau luxuriöser Schiffe. Doch sein erfolgreiches Wirken auf der Werft endete schon bald, da er noch 1831 seinen einjährigen Militärdienst antreten musste. Anschließend wechselte er vom Industriebau in den Bereich herrschaftlicher Baukunst und übernahm Aufträge für Haus Vorst in Leichlingen und Schloss Steinfurt in Drensteinfurt. Bei den Arbeiten für Haus Vorst kam Freyse 1832 in den ersten heute noch feststellbaren Kontakt mit der Neugotik.

Ende September 1836 ging Freyse auf eine Bildungsreise, die ihn durch das Rheinland, nach Westfalen, Belgien, Holland, Hannover, Braunschweig und Sachsen führte. Im Anschluss daran legte er im März 1837 in Berlin als erster Kandidat überhaupt vor der Königlich Preußischen Oberbaudeputation unter Ernst Friedrich Zwirner die Landbaumeisterprüfung als gehörig qualificiert ab, woraufhin er den Titel „Privatbaumeister“ führen durfte. Verbunden damit war die Berechtigung, bei öffentlichen Gebäuden die Planung und die Bauleitung zu übernehmen.

Anschließend setzte Freyse seine Bildungsreise fort und besuchte Frankreich. Bei einem Zwischenaufenthalt in Essen las er in der Zeitung, dass die Stelle eines Stadtbaumeisters in Elberfeld zu besetzen sei - eine durchaus geeignete Position für den jungen Architekten. Doch seine Bewerbung war nicht von Erfolg gekrönt. Freyse stand nun vor dem Problem, einen Ort zu finden, an dem er sich niederlassen konnte.

Durch seine Zeit im Atelier von Adolph von Vagedes dürfte er auch mit Krefeld in Berührung gekommen sein, denn Vagedes hatte die Stadterweiterung von 1819 mit den vier Wällen geplant. Freyse dürfte bekannt gewesen sein, dass die Stadt Krefeld stark expandierte. Das, in Verbindung mit der Kapitalkraft der Krefelder Industriellen, könnte dem jungen aufstrebenden Architekten den Anreiz geboten haben, sich in Krefeld nach einem lohnenden Wirkungskreis umzusehen. Am 15.3.1838 quartierte er sich dort im Hotel Goldene Krone ein und schon am 30. März (erneut am 1. April) schaltete er im „Intelligenzblatt für Crefeld und die nähere Umgebung“ eine Anzeige über seine Niederlassung auf der Alleestraße (heute Ostwall).

Kontakte zur Krefelder Bürgerschaft knüpfte Freyse über die Gesellschaft „Verein“, in die er eintrat, in deren Mitgliederverzeichnis er schon 1836 als außerordentliches Mitglied auftaucht. Rasch fasste er in Krefeld Fuß. Neben zahlreichen Privataufträgen gelang es ihm, mehrere Großprojekte im Bereich des Kirchenbaus zu übernehmen, durch die er sich als Baumeister profilieren konnte. Er erwies sich als kompetent und wurde in der Folge von allen Religionsgemeinschaften mit Aufträgen beschäftigt. Dazu gehörten der Vergrößerungsbau der Alten Kirche, die Bauleitung beim Umbau der Dionysiuskirche, Umbau und Vergrößerung der Mennonitenkirche und die Planung der Synagoge, außerdem mehrere Kirchenbauprojekten in der näheren und weiteren Umgebung Krefelds.

Betrachtet man diese Kirchenbauten stilistisch, fällt auf, dass Freyse dafür fast ausschließlich den neugotischen Stil verwendete. Diese Stilform setzte sich für den Kirchenbau im deutschen Sprachraum im Wesentlichen mit dem Weiterbau des gotischen Kölner Domes (Wiederaufnahme 1846) durch. Die evangelische Alte Kirche in Krefeld wurde bereits 1839 in dieser Bauform geplant. Das Eisenacher Regulativ, ein Vorschriftenkatalog zur Gestaltung von protestantischen Kirchenbauten in Deutschland, legte die Neugotik erst 1861 als verbindlichen Baustil für protestantische Kirchen fest. Freyse ist also als Vorreiter in dieser Entwicklung des evangelischen Kirchenbaus einzuordnen.

Für die Wohn- und Geschäftshäuser sowie die öffentlichen Gebäude, die aus Freyses Atelier stammten, arbeitete er ausschließlich in den Formen des Klassizismus. Seine Privathäuser sind dabei aufwendiger gestaltet als die öffentlichen Gebäude. Das erklärt sich daraus, dass Freyse bei dem Schulgebäude im Inrath und dem am Nordwall sowie beim Städtischen Krankenhaus in Krefeld sparsam mit den öffentlichen Mitteln umgehen musste.

Als einziger approbierter Architekt war Freyses Stellung in Krefeld nahezu konkurrenzlos. Das wusste er gegen etwaige Konkurrenten auch durchzusetzen und gipfelte letztlich in der Anstellung als Stadtbaumeister. Ein exaktes Datum, ab wann Freyse diese Position bekleidete, ist nicht bekannt. In den Akten taucht er ab dem 4.3.1843 als „Baumeister“ und Mitglied der Baukommission auf, ab dem 24.7.1843 mit dem Titel „Stadtbaumeister“.[3]

Dem begabten Architekten und Baumeister war jedoch nur eine kurze Schaffenszeit vergönnt. Er verstarb am 2.10.1850 in Krefeld an einem Leberleiden, das ihn wohl schon längere Zeit beeinträchtigt hatte. Bereits 1846 hatte er bei der Regierung Düsseldorf für seine Arbeiten um eine Fristverlängerung bitten müssen und als Grund dafür angegeben, dass seit längerer Zeit seine Gesundheit zerrüttet sei. In der Folgezeit verstrichen Fälligkeitstermine, seine Auftraggeber drohten ihm Ordnungsstrafen an. Diese Schwierigkeiten dürften sich herumgesprochen und auf seine Aufträge ausgewirkt haben. Es scheint, dass Freyse in seinen letzten Lebensjahren kaum noch zu neuen Projekten herangezogen wurde und er wohl schon Probleme hatte, vor allem die großen Kirchenbauprojekte umzusetzen.

Er hinterließ neben seiner Ehefrau Christina Leopoldine Nefe, die er am 23.5.1840 in Wesel geheiratet hatte, zwei Söhne: Heinrich Georg (geboren 24.6.1841) und August (geboren 8.9.1844).

Werke

Kirchenbauprojekte in Krefeld

Sogenannte Alte Kirche (evangelisch), Neubau als neugotische Hallenkirche unter Beibehaltung des gotischen Turms, 1839 Planung, 11.3.1840 Genehmigung der Baupläne, 28.4.1842 Einweihung, 21.6.1943 Zerstörung, Wiederaufbau über Resten der Umfassungsmauern

Dionysiuskirche (katholisch), Bauleitung der Erweiterung des Kirchenschiffs nach Plänen von Zwirner, 21.10.1840 Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau, 7.12.1843 Einweihung

Mennonitenkirche, Umbau und Erweiterung der Kirche von 1693, 1841 Planung, nach Ostern 1843 Umbauarbeiten, 20.12.1843 Einweihung, im Zweiten Weltkrieg bis auf die Außenmauern zerstört, stark verändert wiederaufgebaut

Synagoge, Planung des Neubaus an der Peterstraße, 3.4.1846 prinzipielle Genehmigung des Neubaus durch die Regierung Düsseldorf, Bauausführung durch L. Jürges, Krefeld, 1851 Grundsteinlegung, 17.6.1853 Einweihung, 1903 und 1929/1930 Umbauten, 9./10.11.1938 Zerstörung

_ Kirchenbauprojekte außerhalb von Krefeld_

St. Stephanus, Lank (heute Stadt Meerbusch), 1841/1844 Bauleitung beim Neubau in klassizistischen Formen, im Zweiten Weltkrieg beschädigt

St. Benediktus, Düsseldorf-Heerdt, Planung 1843 als neugotischer Neubau, teilweiser Innenausbau 1843/1847, 1942 stark beschädigt, verändert wiederaufgebaut

St. Nikolaus, Osterath (heute Stadt Meerbusch), Planung eines Neubaus 1843/1845, nicht ausgeführt

St. Nikolaus, Orsoy (heute Stadt Rheinberg), Planung des Neubaus als neugotische Hallenkirche 1843/1844, Bau 1846/1847, im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, vereinfachend wiederaufgebaut

St. Petrus, Rosellen (heute Stadt Neuss), Planung 1844, Neubau des Langhauses 1845-1848, klassizistische Traditionen und Elemente der frühen Neugotik miteinander verbindend, weitgehend erhalten

St. Maximilianus, Ruhrort (heute Stadt Duisburg), Bauleitung 1845/1847 beim Neubau nach einer Vorlage der Oberbaudeputation von 1844, 2.10.1844 Grundsteinlegung, 11.6.1850 Einweihung

St. Gereon, Monheim, Restaurierung und Erweiterung, Planung 1845/1847, bei den Bauarbeiten nicht eingehalten, im Zweiten Weltkrieg zerstört, weitgehend veränderter Wiederaufbau

St. Hubertus, St. Hubert (heute Stadt Kempen), Neubau des neugotischen Langhauses nach einem Entwurf von Kreisbaumeister Lüdke mit eventueller Beteiligung Freyses, Bauleitung 1846/1850, Grundsteinlegung 2.6.1846, 31.12.1850 Einweihung

St. Michael, Dormagen, Neubauplanung 1846, nicht umgesetzt

_ Kommunale Gebäude_

Katholische Volksschule am Nordwall in Krefeld, 5.8.1839 Planung, September 1839 Baubeginn, Oktober 1840 Fertigstellung

Katholische Volksschule an der Niederkasseler Straße in Oberkassel (heute Stadt Düsseldorf), 1843 Planung, 1844/1845 Bauausführung, erhalten

Katholische Volksschule an der Inrather Straße in Krefeld, 1844 Planung, 1846 Fertigstellung, das Vorderhaus stammt von Freyse, der Anbau dahinter wurde 1883/1884 ausgeführt

Städtisches Krankenhaus Krefeld, 1843/1844 Planung, 29.4.1845 Grundsteinlegung

April 1848 Aufnahme der ersten Patienten, heute teilweise verändert

Privathäuser in Krefeld

Ostwall 246, Neubau, Genehmigung 13.3.1839

Moerser Straße 18, Neubau, Genehmigung 13.3.1839

Königstraße 103, Umbau, Genehmigung 13.3.1839

Nordwall 49, Neubau, Genehmigung 14.4.1840

Ostwall 209-211, Neubau, Genehmigung 14.4.1840 (Freyses eigenes Wohnhaus)

Ostwall 177, Neubau, Genehmigung 18.6.1841

Ostwall 152, Neubau, Genehmigung 22.9.1841

Ostwall 271-273, Neubau, Genehmigung 11.6.1842

Nordwall 31-33, Neubau, Genehmigung 11.6.1842

Friedrichstraße 22, Umbau der Fassade, Genehmigung 16.9.1842

Ostwall 235, Zuschreibung auf Grund stilistischer Merkmale

Ostwall 47, Zuschreibung auf Grund stilistischer Merkmale, Bau erhalten

_ Aufträge außerhalb Krefelds_

Häuser Huyssen, Essen, Burgstraße, Neubauten, 1827 ausgeführt

Haus Schell, Düsseldorf, Bastionstraße 1, Neubau, 1828/1829 ausgeführt

Haus Spee (Spee‘ scher Hof), Düsseldorf, Bäckerstraße 7-9, teilweiser Innenausbau 1829-1831

Schloss Horst, Recklinghausen, 1829 Wiederherstellung (fraglich)

Beckerscher Saal, Düsseldorf, Schadowstraße 89-93,, Innenausbau, zwischen 1829 und 1831 ausgeführt

Königliches Magazin, Düsseldorf, zwischen 1829 und 1831 ausgeführt

Dampfer „Stadt Koblenz“, Innenausbau, 1830/1831 ausgeführt

Herrenhaus Schloss Vorst, Leichlingen, 1833/1834 ausgeführt

Schloss Steinfurt, Drensteinfurt, Um- und Neubau, 1834 ausgeführt

Literatur

Dehio, Georg, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Nordrhein-Westfalen I: Rheinland, bearb. v. Claudia Euskirchen [u.a.], München/Berlin 2005.

Eichenberg, Klaus, Der Stadtbaumeister Heinrich Johann Freyse, Mönchengladbach 1970.

Kremers, Elisabeth, Zum 200. Geburtstag von Heinrich Johann Freyse, in: Die Heimat. Zeitschrift für niederrheinische Kultur- und Heimatpflege Jg. 81 (2010).

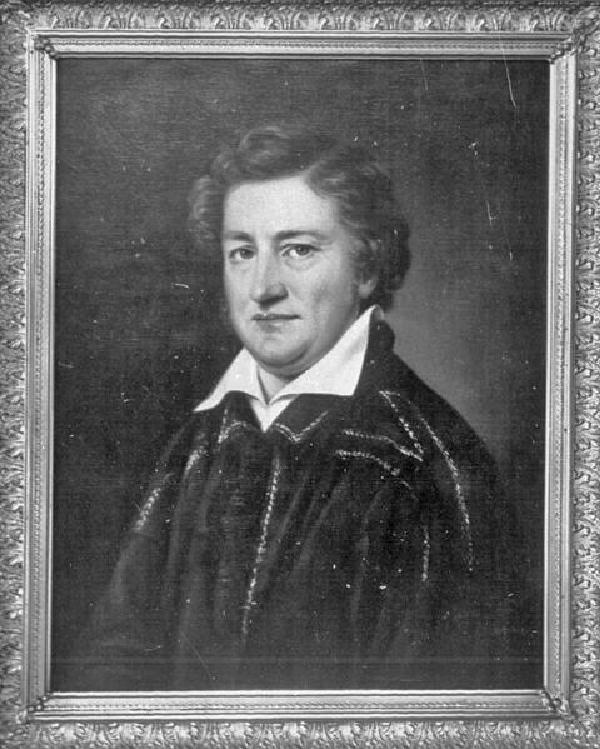

Adolph von Vagedes, undatiertes Porträt von Joseph Haase. (Gemeinfrei)

- 1: Zitiert bei Eichenberg, S. 13.

- 2: Zitiert bei Eichenberg, S. 14.

- 3: ls einziger approbierter Architekt war Freyses Stellung in Krefeld nahezu konkurrenzlos. Das wusste er gegen etwaige Konkurrenten auch durchzusetzen und gipfelte letztlich in der Anstellung als Stadtbaumeister. Ein exaktes Datum, ab wann Freyse diese Position bekleidete, ist nicht bekannt. In den Akten taucht er ab dem 4.3.1843 als „Baumeister“ und Mitglied der Baukommission auf, ab dem 24.7.1843 mit dem Titel „Stadtbaumeister“.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Kremers, Elisabeth, Heinrich Johann Freyse, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/heinrich-johann-freyse/DE-2086/lido/5e81d5c0aee355.90219477 (abgerufen am 05.05.2024)