Zu den Kapiteln

Schlagworte

Joseph Breitbach war einer der bedeutendsten rheinischen Literaten des 20. Jahrhunderts. Breitbachs Gesamtwerk wird von der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Klasse der Literatur) seit einigen Jahren neu herausgegeben. Seit 2006 sind drei bedeutende Werke Breitbachs in der „Mainzer Reihe, Neue Folge“ neu erschienen.

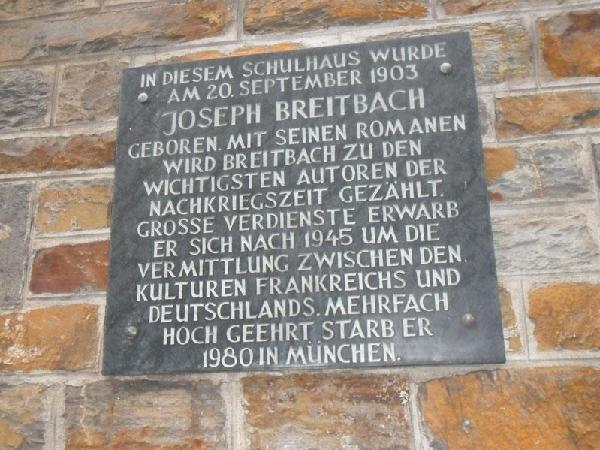

Breitbach wurde am 20.9.1903 in der ehemaligen kurtrierischen Residenzstadt Ehrenbreitstein (heute Stadt Koblenz) als Sohn des dortigen Volksschulrektors Johann Breitbach geboren. Sein Vater stammte aus Lothringen, seine Mutter, Charlotte, aus Tirol. Die Familie, die als wirtschaftlich saturiert gelten konnte, wohnte mit ihren vier Kindern, dem Sohn Joseph und den drei Töchtern Maria Charlotte Christine, Paula und Therese, im obersten Stockwerk des Schulhauses in der Charlottenstraße.

Joseph Breitbach verbrachte seine Jugend im Rheinland. Zunächst besuchte er die Volksschule in Ehrenbreitstein, dann das Kaiserin-Augusta-Gymnasium im linksrheinischen Koblenz. Er verließ die Schule 1921, ein Jahr vor dem Abitur. Breitbach war von 1920 bis 1928 Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). In verschiedenen Handelshäusern, unter anderem in der Buch- und Musikalienabteilung des Kaufhauses Tietz in Koblenz, war er als Kaufmann tätig, bevor er – ein Kenner und Liebhaber der französischen Literatur – 1929 nach Paris übersiedelte. Dort wirkte er als Journalist und freier Schriftsteller und setzte sich für eine Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich ein. Einige Zeit verbrachte er auch in der Normandie. Zu seinen Freunden und Bekannten, die er in Paris kennenlernte, zählten unter anderem Jean Schlumberger (1877-1968) – den Breitbach seinen „zweiten Vater“ nannte –, André Gide (1869-1951) und Julien Green (1900-1998). Im August 1934 etwa weilte Breitbach über eine Woche bei Green. Zahlreiche Passagen in Greens Tagebüchern bezeugen die Bekanntschaft mit Breitbach. Bemerkenswert ist der Tagebucheintrag vom 20. Mai 1932: „Gestern Breitbach zum Mittagessen. Es ist der Breitbach der großen Tage, der Prophet des Unheils. Er sagt Deutschland furchtbare Zeiten, Krieg und ein Blutbad voraus und wünscht, daß der deutsche Militarismus ein für allemal ausgerottet wird. Er ist nicht zu bremsen. Er klagt Frankreich der Ungeschicktheit an und nimmt ihm übel, daß es den Waffenstillstand nicht in Berlin unterzeichnet hat. Er spricht sehr aufgeregt und stellt die Dinge so kraß dar, daß ich in einem bestimmten Moment glaubte, das Dienstmädchen werde gleich die Schüsseln fallen lassen“[1]. Eine besondere Freundschaft verband den jungen Breitbach mit dem ursprünglich aus Trier stammenden Maler Alexander Mohr (1892-1974) der in Koblenz dasselbe Gymnasium besucht hatte wie Breitbach und dem dieser seinen Roman „Die Wandlung der Susanne Dasseldorf“ widmete. Über Mohr lernte Breitbach den bedeutenden Kunstsammler und -händler Alfred Flechtheim kennen, der Alexander Mohr entdeckt hatte und förderte.[2] Bei Flechtheim erwarb Breitbach schon in jungen Jahren Werke von Marie Laurencin (1883-1956), Max Beckmann (1884-1950) und Max Liebermann (1847-1935).

Breitbachs homoerotische Neigung schlug sich etwa in der „Heirat“ des kaschubischen Lyrikers Wito Eichel (1913-2002) in Paris nieder. So schreibt Breitbach am 8. Dezember 1933 an Mohr: „Ich habe mich nämlich verheiratet, ganz arm und muß jetzt 2 Personen durchbringen“[3]. Diese Tatsache bleibt in vielen biographischen Artikeln unerwähnt.[4]

Nach Joseph Breitbach benannte Straße in Koblenz-Ehrenbreitstein, Foto: Martin Schlemmer. (Privatbesitz)

In Deutschland wurden seine Werke 1933 von den neuen Machthabern verboten. Bei Kriegsbeginn in Frankreich interniert, betätigte sich Breitbach später für den militärischen Nachrichtendienst Frankreichs in der Schweiz. Zuletzt hielten ihn französische Freunde bis zum Kriegsende versteckt. Seine persönliche Bibliothek, die bedeutende Manuskripte enthielt, wurde im Jahr 1940 eine Beute der Geheimen Staatspolizei. Manuskripte wie das seines voluminösen Romans „Clemens“ gelten seither als verschollen, ebenso ein Libretto für eine komische Oper, das Breitbach für den Komponisten Paul Hindemith (1895-1963) geschrieben hatte.[5] Nach dem Krieg erhielt Breitbach die französische Staatsangehörigkeit. Seiner Heimat Koblenz-Ehrenbreitstein blieb er bis zuletzt verbunden. Hiervon zeugt beispielsweise der Brief Breitbachs an den Koblenzer Gymnasiallehrer Helmut Prößler vom 18. Januar 1971. Dort heißt es u. a.: „Es hat mir sehr leid getan, zum Jubiläum der Sebastianus-Schützenbruderschaft [in Ehrenbreitstein] nicht kommen zu können. […] Wenn Sie wüssten, mit welcher Wehmut ich zuweilen an das Schützenfest denke, den Umzug der Schützen durch die Stadt und das Wettschiessen […] draussen im Mühltal und die Krönung des Schützenkönigs. Das sind Kindereindrücke, die man nicht vergisst, zumal nicht, wenn einem alles Volkhafte zum Herzen spricht. Das ist mein Fall. […] Wenn Sie mir noch einmal das Vergnügen machen sollten, mir zu schreiben, dann bitte ich Sie, da Sie in Arzheim [Koblenzer Nachbarstadtteil von Ehrenbreitstein] wohnen, mir e i n s zu sagen: gibt es noch die Blind. Ein mir unvergessliches Tälchen, durch das es keinen Fahrweg, sondern nur Fusspfade gab. […] PS: Das Festbuch habe ich nicht erhalten. Wenn ich es über Sie bekommen kann, wäre ich Ihnen sehr verbunden“[6]. Bis zuletzt setzte sich Breitbach für eine Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich ein. Breitbach starb am 9.5.1980 in München. Sein Urnengrab befindet sich auf dem Alten Bogenhausener Friedhof.

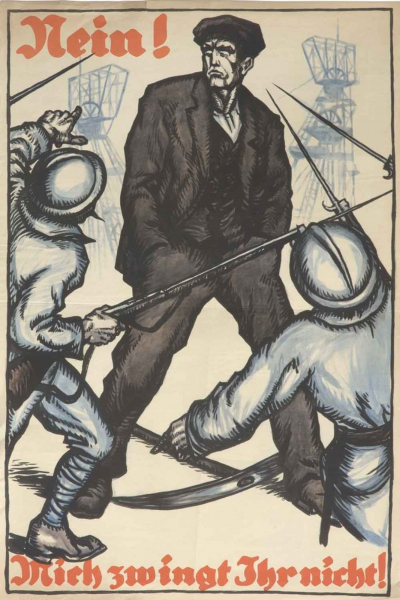

Wie kaum ein zweiter Literat – zumindest von dieser Bedeutung – beschäftigte sich Breitbach in seinen Veröffentlichungen mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen im Rheinland der Zwischenkriegszeit. Dies gilt insbesondere für Breitbachs 1932 erschienenen Roman „Die Wandlung der Susanne Dasseldorf“, der ein Licht auf die Verhältnisse in der rechtsrheinischen Stadt Ehrenbreitstein sowie der direkt gegenüber gelegenen linksrheinischen Stadt Koblenz in den Jahren der Besatzungszeit wirft. Noch während seiner Zeit im besetzten Rheinland betätigte sich Breitbach journalistisch. Er schrieb unter anderem für die „Rheinische Rundschau“, eine Koblenzer Tageszeitung, die der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) nahe stand, sowie für die „Neue Bücherschau“, die von der Verlegerin Elena Gottschalk begründet worden war und bereits nach kurzer Zeit ihr Erscheinen einstellen musste. Früh nahm Breitbach Fühlung zu französischen Kulturschaffenden auf, zum Beispiel zur Redaktion der „Nouvelle Revue Française“, bei der er die Besprechung deutschsprachiger Werke anregte. Breitbach publizierte als Dramatiker und Erzähler in deutscher wie in französischer Sprache. Er gilt als ausgesprochener Stilist. Allerdings ging Breitbach weit über die reine Beschreibung der gesellschaftlichen Zustände seiner Zeit hinaus. Nicht nur seine Dramen haben weltanschauliche und politische Fragen zum Gegenstand. Breitbach glaubte an eine moralische Aufklärungsfunktion der Literatur – und dennoch: Ideologien und Dogmatismus blieben ihm zeitlebens fremd, was wohl auch zum Bruch mit der kommunistischen Partei führte.[7] In seinem Brief an Helmut Domke vom 9. März 1956 schreibt Breitbach: „Mein Ansehen in der Pariser politischen Welt und Gesellschaft beruht einzig darauf, daß ich mich nie einer Partei verschrieben habe und meine Urteile immer ethisch bestimmte sind. Ich lehne alles Leidenschaftliche in der Politik ab“.

Gedenktafel an Joseph Breitbachs Geburtshaus in Koblenz-Ehrenbreitstein, Foto: Martin Schlemmer. (Privatbesitz)

Breitbachs Erstlingsroman, „Die Wandlung der Susanne Dasseldorf“, gibt den historischen Kontext recht originalgetreu wieder: die Besetzung seiner Heimatregion als Folge des Ersten Weltkrieges, zunächst durch die amerikanischen Truppen, die Ortschaften und Stadtteile, die Gebäude und Kirchen, den Koblenzer Dialekt („Kowelenzer Platt“). Die Warenhauswelt und die Angestellten werden in Breitbachs Erzählungen „Rot gegen Rot“ geschildert, was dem Autor den Titel des „Angestelltenkenners“ eintrug. In der Regel kannte Breitbach die Schauplätze seiner Publikationen aus eigener Anschauung. Zwischen seiner Inkriminierung 1933 und seinem Roman „Bericht über Bruno“ (1962) publizierte er in französischer Sprache. 1960 wurde seine Komödie „La jubilaire“ in Paris uraufgeführt. Mitunter bediente Breitbach sich des Pseudonyms „Jean-Charlot Saleck“.

Breitbachs Gesamtwerk nimmt sich mit drei vollendeten Romanen, 14 Erzählungen, vier Theaterstücken, diversen Essays, Zeitungsartikeln, Rezensionen sowie unveröffentlichten Werken vom Umfang her bescheidener aus als die Oeuvres vieler anderer bedeutender Literaten. Dies schmälert seine Bedeutung für die rheinische beziehungsweise die deutsche Literatur in keiner Weise.

Seit 1998 verleiht die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz gemeinsam mit der Stiftung Joseph-Breitbach den Joseph-Breitbach-Preis, mit dem deutschsprachige Literatur aller Gattungen gewürdigt werden soll. Mit einer Preissumme in Höhe von 50.000 Euro ist der Joseph-Breitbach-Preis einer der am besten dotierten Literaturpreise im deutschen Sprachraum.

Breitbachs Elternhaus in Ehrenbreitstein, in dem heute das „Rhein-Museum“ untergebracht ist, ziert eine Gedenktafel; eine Gasse gegenüber der ehemaligen Volks- und späteren Grundschule trägt seinen Namen („Joseph-Breitbach-Straße“).

Werke (Auswahl)

Rot gegen Rot, Erzählungen, 1929, neu 2008.

Die Wandlung der Susanne Dasseldorf, Roman, 1932, neu 1981 und 2006; französisch 1935 unter dem Titel Rival et Rivale.

Fräulein Schmidt, 1932.

Le liftier amoureux, 1948.

Jean Schlumberger, 1954.

Das Jubiläum, 1960, unter dem Titel Die Jubilarin, 1968.

Bericht über Bruno, Roman, 1962, neu 2009; französisch 1965 unter dem Titel Rapport sur Bruno.

Clemens, Roman-Fragment, 1963.

Genosse Veygond, 1970.

Die Jubilarin / Genosse Veygond / Requiem für die Kirche, 1972.

Die Rabenschlacht, Erzählungen, 1973.

Das blaue Bidet oder Das eigentliche Leben, Roman, 1978, neu 2013.

Nachlass

Der 140 Kästen umfassende Nachlass befindet sich im Literaturarchiv Marbach. Auch andere dort aufbewahrte Vor- und Nachlässe enthalten Korrespondenz mit Breitbach, so etwa der Vorlass Marcel Reich-Ranickis, die Nachlässe von Kurt Erich Rotter und Willi Richard Fehse sowie der Teilnachlass von Jan Herchenröder. Viele Unterlagen gingen allerdings, nicht zuletzt während des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Besatzung, verloren, so etwa der Briefwechsel Breitbachs mit Robert Walser.

Literatur

Artikel. „Breitbach“, in: Lexikon der Weltliteratur, Band 1: Biographisch-bibliographisches Handwörterbuch nach Autoren und anonymen Werken A–K, hg. von Gero von Wilpert unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter, 3., neubearbeitete Auflage, Stuttgart 1988, DTV-Ausgabe München 1997, S. 215.

Artikel „Joseph Breitbach“, in: Kindlers Neues Literatur Lexikon, hg. von Walter Jens, Band 3, München 1989, S. 117-118.

Doerr, Karin, Joseph Breitbach: Thematische Einführung in sein Werk und Bibliographie, Montreal 1978.

Durzak, Manfred, Versuch über Joseph Breitbach, in: Akzente, 1974, Heft 3, S. 227-241.

Freund, J. Hellmut/Mettmann, Wolfgang (Hg.), Wechselrede. Joseph Breitbach zum 75. Geburtstag, Frankfurt am Main 1978 [mit Bibliographie].

Korn, Karl, Skeptiker und Menschenfreund. Zum Tode von Joseph Breitbach, in: Jahrbuch Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Lieferung 1, Heidelberg 1980.

Mettmann, Wolfgang (Hg.), Erinnerung an Joseph Breitbach, Koblenz 1983 [Katalog mit Bibliographie].

Paulus, Rolf, „Gegen die politische und persönliche Selbstbeweihräucherung“ – Joseph Breitbach: Rot gegen Rot, in: Wild, Reiner (Hg.), Dennoch leben sie. Verfemte Bücher, verfolgte Autorinnen und Autoren. Zu den Auswirkungen nationalsozialistischer Literaturpolitik, München 2003, S. 69-76.

Plettenberg-Serban, Alexandra/Mettmann, Wolfgang (Hg.), Ich muß das Buch schreiben… Briefe und Dokumente zu Joseph Breitbachs Roman Die Wandlung der Susanne Dasseldorf , Göttingen 2006. [enthält edierten Abdruck der Briefe Breitbachs an Alexander Mohr].

Online

Ullrich, Gisela, Joseph Breitbach, in: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (KLG), 9. Nlg., 1981. [Online]

Wiggershaus, Renate, Joseph Breitbach. Der Angestelltenkenner, in: Frankfurter Rundschau [Online]

Joseph Breitbach, in: Deutsches Literatur Archiv Marbach [Online]

Joseph Breitbach Preis, in: Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz [Online]

Joseph-Breitbach Preis [Online]

Rhein-Museum in Koblenz-Ehrenbreitstein, Foto: Martin Schlemmer. (Privatbesitz)

- 1: Vgl. Green, Julien, Tagebücher. 1926–1942, mit einem Vorwort von Alain Claude Sulzer und einer Einleitung von Giovanni Lucera, aus dem Französischen von Brigitta Restorff, Alain Claude Sulzer und Christine Viragh Mäder, München, Leipzig 1991, S. 125, 142, 379-381, 406 und weitere, über den Personenindex zu erschließende Stellen. Zitat ebd. S. 199f.

- 2: In der als maßgebliches Standardwerk zu betrachtenden Flechtheim-Biographie von Ottfried Dascher finden allerdings weder Mohr noch Breitbach Erwähnung (vgl. Dascher, Ottfried, „Es ist was Wahnsinniges mit der Kunst“. Alfred Flechtheim. Sammler, Kunsthändler, Verleger (Quellenstudien zur Kunst, Bd. 6), Wädenswil 2011).

- 3: Zitiert nach: Plettenberg-Serban/Mettmann, Ich muß das Buch schreiben, S. 267

- 4: So etwa im Falle der unten aufgeführten Lexikonartikel.

- 5: Vgl. hierzu das Schreiben Breitbachs an Helmut Prößler (wie Anm. 6).

- 6: Abgedruckt in: Theuerkauf, Ulrich (Hrsg.), Bürgerbibliothek seit 1827. Jubiläumsschrift zum 175jährigen Bestehen der Stadtbibliothek Koblenz (Veröffentlichungen der Stadtbibliothek Koblenz, Bd. 46), Koblenz 2002, S. 235f.

- 7: Zitiert nach: Breitbach, Rot gegen Rot, 2008, Nachwort von Wolfgang Mettmann und Alexandra Plettenberg-Serban, S. 503.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Schlemmer, Martin, Joseph Breitbach, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/joseph-breitbach-/DE-2086/lido/57c5886c642203.56391151 (abgerufen am 26.04.2024)