Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Die Besetzung infolge des Waffenstillstandes

Bei der Besatzungszeit (1918-1930) handelt es sich um einen regelrechten Komplex von Themen. Im Folgenden stehen nicht nur Verträge und Paragraphen, Politik- und Diplomatiegeschichte im Vordergrund, sondern es gilt ebenso, einen Blick auf Kultur- und Wissenschaftspolitik beziehungsweise Kultur- und Wissenschaftsgeschichte zu werfen. Wirtschaftliche Implikationen spielen ebenfalls eine Rolle. Allerdings werden diese an anderer Stelle des Online-Portals ausführlicher behandelt, so dass sie hier lediglich gestreift werden.

Der Pressetext zu dem 2010 erstmals gesendeten WDR-Dokumentarfilm „Der Feind am Rhein – Die alliierte Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg“ bezeichnet die Besatzungszeit als „eine vergessene Epoche der deutschen Zwischenkriegszeit“.[1] Diese Einschätzung trifft zumindest auf die historische Forschung nicht zu. Zahlreich sind die Veröffentlichungen zur rheinischen Geschichte der Zwischenkriegszeit der letzten Jahre. Insbesondere zur Besatzungszeit, zur Ruhrkrise und zur Tausendjahrfeier, ferner zum Verhältnis von Rheinland und Preußen liegen zahlreiche Publikationen vor.[2]

Das am 11.11.1918 zwischen den Konfliktparteien geschlossene Waffenstillstandsabkommen von Compiègne sah vor, dass das linksrheinische Reichsgebiet inklusive eines zehn Kilometer breiten Gebietsstreifens auf dem rechten Rheinufer durch das deutsche Militär geräumt und anschließend entmilitarisiert werden sollte. Zudem sollten das linksrheinische deutsche Territorium durch die Ententemächte besetzt sowie ausgedehnte Brückenköpfe mit einem Radius von 30 Kilometern gegenüber den Städten Köln, Koblenz und Mainz eingerichtet werden. Ab Dezember 1918 rückten die Besatzungstruppen in die größeren Städte des zu besetzenden westdeutschen Gebietes ein. So wurde Trier zunächst von amerikanischen und Aachen von französischen Truppen besetzt.[3] Am 12. Dezember rückten amerikanische Einheiten in Koblenz und in das rechtsrheinische Ehrenbreitstein ein. Zunächst beruhte die Besetzung auf dem Kriegsrecht.

Am 13.12.1918 konstituierte sich die Interalliierte Wirtschaftskommission, die für die Distribution von Rohstoffen an die Fabriken im besetzten Gebiet zuständig war. Ebenso oblag ihr die Aufsicht über wirtschaftliche Aktivitäten. Der Oberste Wirtschaftsrat der Alliierten Besatzungsmächte in Deutschland verfügte am 21.4.1919 in Paris die Einrichtung einer „Interalliierten Rheinlandkommission“, bestehend aus Delegierten der vier Besatzungsmächte Belgien, Frankreich, Großbritannien und USA. Ihr oblag die Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltung des besetzten Gebietes in sämtlichen Versorgungs- und Wirtschaftsfragen. Mitte Mai 1919 zog die Kommission in Koblenz ein, wo sie zunächst im Gerichtsgebäude residierte, bevor sie in das Gebäude des Oberpräsidiums umzog.

Bei den auf verschiedenen Ebenen ausgetragenen Konflikten der Besatzungszeit handelte es sich nicht nur um einen „Streit zwischen Frankreich und Preußen“ (Jürgen Wilhelm), sondern auch – wenn nicht sogar vor allem – um eine Auseinandersetzung zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich, das im November 1918 die Staatsform einer Republik angenommen hatte. Darüber hinaus war nicht nur Preußen von der Besatzung betroffen, sondern auch andere Gebiete wie etwa die bayerische Pfalz, Birkenfeld oder – im Osten – Oberschlesien und das Memelland.

Zunächst symbolisierte die Besetzung für die Bevölkerung der betroffenen Gebiete nicht den „Schandvertrag“ von Versailles, sondern die militärische Niederlage des Kaiserreiches. Umgekehrt symbolisierte sie für Frankreich den Sieg über den „preußisch-deutschen“ Nachbarn und verstärkte bei den von West nach Ost vorrückenden Besatzungstruppen die während der vier Kriegsjahre entstandenen Emotionen. Eindrücklich schildert Nicolas Beaupré die visuellen Eindrücke, die ihre Spuren in den Köpfen der Soldaten hinterließen: „Der Einzug in die völlig zerstörten Zonen an und hinter der Front, dann in die von der Besatzung ,befreiten' Regionen und in die zurückerhaltenen Departements von Elsass-Lothringen und schließlich, für einige, nach Deutschland selbst, funktioniert wie eine Abfolge von Bestärkungen des im Krieg entstandenen Bildes vom Anderen. Der Kontakt mit ,dem Anderen’, sei er von den auf dem [französischen] Territorium hinterlassenen Spuren und Stigmata mittelbar oder anlässlich der Besatzung Deutschlands direkt erfolgt, schloss für die große Mehrheit der Soldaten jegliche Fraternisierung und selbst Mitgefühl für die auch von den Deutschen erlittenen Leiden aus“.[4] Auch die amerikanischen Besatzungstruppen hatten ein Fraternisierungsverbot zu beachten, das allerdings Ende September 1919 aufgehoben wurde.

Amerikanische Truppen überqueren die Trierer Römerbrücke über die Mosel, 1918.

2. Die Besetzung auf Grundlage der Bestimmungen des Versailler Vertrages

Das mit dem Versailler Friedensvertrag verbundene Rheinlandabkommen vom 28.6.1919 stellte die Rheinlandbesetzung auf eine völkerrechtliche Grundlage. Beide Vertragswerke traten am 10.1.1920 in Kraft. Das Rheinlandabkommen sah für das besetzte Gebiet sowohl unterschiedliche Besatzungsfristen als auch verschiedene Besatzungszonen vor. Die Franzosen rückten in die Pfalz und die südliche Rheinprovinz, nach Mainz und Wiesbaden vor. Die Amerikaner besetzten Koblenz und Umland,[5] die Belgier den linksrheinischen Norden der Rheinprovinz von Aachen bis zum Rhein, während sich die Briten auf die „Kölner Insel“ konzentrierten. Zunächst war eine Besatzungszeit von 15 Jahren vorgesehen, gerechnet vom 10.1.1920 an, wobei die Räumung etappenweise erfolgen sollte. Voraussetzung für eine Räumung des besetzten Gebietes war allerdings die Erfüllung sämtlicher Vertragsbestimmungen. Die entmilitarisierte Zone rechts des Rheines erfuhr mit Inkrafttreten des Vertrages eine Ausdehnung auf 50 Kilometer. Höchste Zivilinstanz war die Interalliierte Rheinlandkommission (Haute Commission Interalliée des Territoires Rhénans, abgekürzt H.C.I.T.R.) unter Vorsitz des französischen Hohen Kommissars Paul Tirard.[6] Dieser machte von seinen Kompetenzen großzügig Gebrauch. Der Aufsicht der Interalliierten Rheinlandkommission (abgekürzt „Irko“), die im Alltagssprachgebrauch häufig einfach „Rheinlandkommission“ genannt wurde, war auch die deutsche Verwaltung im besetzten Gebiet unterstellt. Ihre Kontrolle nahm sie in Form eines Systems von Bezirks- und Kreisdelegierten wahr, die den jeweiligen deutschen Verwaltungsstellen vor Ort an die Seite gestellt wurden.[7] In der französischen Besatzungszone wurden folgende Bezirke eingerichtet: Bonn, Kreuznach, Mainz, Speyer, Trier und Wiesbaden. Die Rheinlandkommission besaß eigene, allerdings nicht klar abgegrenzte legislative Kompetenzen, die dem Schutz und dem Wohlergehen der Besatzungstruppen dienen sollten. Sie war berechtigt, die Gesetze des Reiches zu approbieren. Gleiches galt für Erlasse oberster Reichs- und Landesbehörden. Somit konnte die Rheinlandkommission de facto als oberste öffentliche Autorität im linksrheinischen Deutschland gelten. Für Bevölkerung, Politik, Verwaltung und Wirtschaft war es in den Folgejahren von nicht geringer Bedeutung, ob man sich im besetzten oder unbesetzten Teil der Rheinprovinz befand. Politische Äußerungen und „Agitation“, die im unbesetzten Gebiet über die Parteigrenzen hinweg allgemeine Zustimmung gefunden hätten, konnten im besetzten Gebiet kurzerhand zur Ausweisung führen.

Die von der deutschen Öffentlichkeit als unzumutbar empfundenen Bedingungen des Versailler Vertrags – umfangreiche Gebietsverluste, Besetzung weiterer, bedeutender Gebiete, Reduzierung der Streitkräfte auf ein 100.000-Mann-Heer usw. – bedeuteten für die junge Republik eine erhebliche Hypothek. Die Besetzung des linksrheinischen Reichsgebietes – soweit es beim Deutschen Reich verblieb – sowie die Bildung rechtsrheinischer Brückenköpfe beförderten insbesondere die besetzten Gebiete der von der Rheinlandbesetzung am stärksten betroffenen Rheinprovinz aus deutscher Sicht zu „nationalen Krisengebieten, denen auch im Reichsinteresse der größtmögliche Beistand zu leisten war“.[8] Reich und Preußen waren somit in gleichem Maße an einer Lösung der zahlreichen mit der Besetzung verbundenen Probleme interessiert. Dies schlug sich unter anderem in der Einrichtung neuer Stellen nieder, etwa dem Reichskommissar für die besetzten rheinischen Gebiete in Koblenz.

Wie intensiv auch im alltäglichen Leben die Besatzungsfolgen zu spüren waren, verdeutlicht das Beispiel der Zeitumstellung: Vom 15.12.1918 bis zum Ende des Waffenstillstandes sowie erneut zwischen Oktober 1921 und Februar 1925 wurde im besetzten Gebiet auf die Westeuropäische Zeit umgestellt. Die Uhren wurden also um eine Stunde zurückgestellt.

Eine Besonderheit stellte das „Saargebiet“ dar, welches de facto aus der Rheinprovinz ausgegliedert und einem Sonderstatut des Völkerbundes unterstellt wurde. Nach einer 15-jährigen Übergangszeit sollte die Bevölkerung mittels Abstimmung selbst über die künftige staatliche Zugehörigkeit des Saargebietes entscheiden. Dominierend war in der Praxis der Einfluss Frankreichs, an der Spitze der militärischen Besatzungs-Verwaltung stand der französische General Joseph Louis Andlauer (1869-1956) („Administrateur Supérieur de la Sarre“). Am 4.4.1919 wurde im Saargebiet der Ausnahmezustand verkündet. Auf einem Plakatanschlag, gezeichnet von General Andlauer, stand unter anderem zu lesen[9] :

„Durch die gegenwärtige Lage im Saarbecken treten ab Samstag, den 5. April für die gesamte Bevölkerung folgende Maßnahmen in Kraft: Jedes Zusammenstehen in den Dörfern wie auch außerhalb der Dörfer, wo es immer auch sein mag, ist verboten, eingeschlossen in dieses Verbot sind Zusammenkünfte in Gastwirtschaften, Kaffees und Privathäusern. Jede Ansammlung von mehr als 4 Personen wird mit Gewalt auseinandergewiesen.“

Diese Maßnahmen zeugen zum einen von dem durchaus nachvollziehbaren Sicherheitsbedürfnis der französischen Besatzungsmacht; sie können zum anderen bei der Erklärung des Unmutes der einheimischen Bevölkerung hilfreich sein, der zu einem gewissen Teil – aber eben nicht ausschließlich – auf der deutschen Propaganda, xenophoben Vorurteilen und aufgebauschten Einzelfällen beruhte.

Paul Tirard (1879-1945), französischer Oberkommissar und Präsident der Interalliierten Rheinlandkommission zwischen 1920 und 1930. (Landeshauptarchiv Koblenz)

3. Die Ausweitung der Besetzung in den Jahren 1920 und 1921

Dass die Besetzung des linksrheinischen Rheinlandes durchaus befriedende Wirkung entfalten konnte, zeigte sich während des so genannten „Ruhrkrieges“. Infolge des misslungenen „Kapp-Lüttwitz-Putsches“ in Berlin im März 1920 kam es im rheinisch-westfälischen Industriegebiet zu einer Erhebung der kommunistisch dominierten „Roten Ruhrarmee“, die von Reichswehr und Freikorps mit großer Härte niedergeschlagen wurde und insgesamt etwa 1.600 Menschenleben forderte. Im linksrheinischen Besatzungsgebiet blieb es hingegen ruhig. Als Reaktion auf das Übergreifen deutscher militärischer Einheiten auf das entmilitarisierte Ruhrgebiet im Zuge der Kampfhandlungen gegen die „Rote Armee“ besetzten französische Truppen ab dem 6.4.1920 vorübergehend den Maingau, namentlich die Städte Frankfurt am Main, Darmstadt, Dieburg, Homburg und Hanau.

Das Deutsche Reich erfüllte die ihm im Versailler Vertrag und im Protokoll zu Spa auferlegten Verpflichtungen nur schleppend, insbesondere die Verzögerungen bei Demilitarisierung und Kohlelieferungen erregten in Paris Unmut. Die Konferenz von Paris legte am 29.1.1921 die Höhe der Reparationen fest. Für den Fall der Nichtannahme wurden Deutschland verschiedene Sanktionsmöglichkeiten vor Augen geführt: Zeitliche und geographische Ausdehnung der Rheinlandbesetzung, zoll- und handelspolitische Konsequenzen sowie das Veto gegen einen Völkerbundbeitritt des Deutschen Reiches. Der deutsche Außenminister Walter Simons (1861-1937, Amtszeit 25.6.1920-4.5.1921) bezeichnete die Forderungen vor der interalliierten Konferenz in London am 1.3.1921 schlichtweg als unerfüllbar. Nun war auch der englische Premierminister David Lloyd George (1863-1945, Amtszeit 1916-1922) zu Zugeständnissen gegenüber den französischen Sanktionsforderungen bereit. Die Konferenz billigte jedoch nicht die von Aristide Briand (1862-1932) favorisierte Besetzung des Ruhrgebietes, sondern zunächst lediglich ein von Großbritannien und Belgien vorgeschlagenes Ultimatum. Die Ententemächte drohten Deutschland mit einer Ausweitung der Besetzung für den Fall, dass die Zahlungen nicht bis zum 12. Mai erbracht würden. Da die deutsche Seite unnachgiebig blieb, rückten französische, belgische und englische Truppenverbände in die Städte Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort (heute Stadt Duisburg) ein.

Angehörige der 'Roten Ruhrarmee', 1920.

Während die Operation im Maingau als „einmalige Polizeimaßnahme“ gelten konnte, rechneten bei der Besetzung der rechtsrheinischen Brückenköpfe Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort viele mit einer längeren Sanktionsdauer. Handelte es sich 1920 um ein militärisch motiviertes Vorgehen, standen bei den Aktivitäten des Jahres 1921 wirtschaftspolitische Aspekte im Vordergrund. Die Besetzung der drei rechtsrheinischen Städte endete erst im Jahr 1925, als auch die inzwischen erfolgte Ruhrbesetzung aufgehoben wurde.

4. Die Ruhrbesetzung 1923 bis 1925

Als die deutsche Seite mit der Zahlung der Reparationen – vor allem in Form von Holz- und Kohlelieferungen – nicht mehr nachkam, war dies für den französischen Ministerpräsidenten Raymond Poincaré (1860-1934) der Anlass, das Ruhrgebiet militärisch zu besetzen. Seit dem 11.1.1923 rückten französische und belgische Verbände nach und nach vor, so dass das Kontingent der Besatzungstruppen an der Ruhr gegen Ende des Monats März eine Stärke von ca. 100.000 Soldaten erreicht hatte. Die Ausweitung der Besetzung hatte nicht etwa – wie von deutscher Seite häufig behauptet und befürchtet – eine Annexion des Ruhrgebietes zum Ziel, sondern die Sicherung „produktiver Pfänder“ („gage productif“) . Die Industrie des Ruhrgebietes wurde als Faustpfand betrachtet, das man für die Dauer der Besatzung produktiv für sich zu nutzen gedachte – eben so lange, bis die deutsche Seite wieder ihren Reparationsverpflichtungen nachkommen würde.

Die deutsche Reichsregierung reagierte mit dem Aufruf zum „passiven Widerstand“. Diese Maßnahme wurde vom Großteil der Bevölkerung mitgetragen: „Die Empörung, die der Einmarsch auslöste, war allgemein und ging durch alle Schichten“.[10] So wandte sich etwa die der Sozialdemokratie nahe stehende „Essener Arbeiter-Zeitung“ „aus reinem nationalem Empfinden gegen die Vergewaltigung […] heimatlichen Bodens“.[11]

Ruhrbesetzung, 1923. (Bundesarchiv Bild 183-R09876 / CC-BY-SA 3.0)

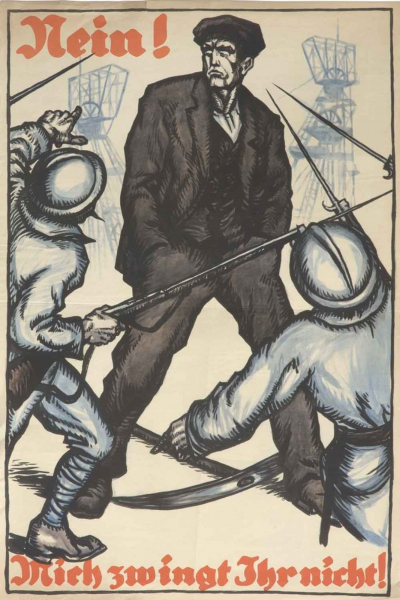

Ein auch in aktuellen Publikationen häufig abgebildetes Protestplakat gegen die Ruhrbesetzung bringt die Haltung weiter Teile der Bevölkerung zum Ausdruck: „Nein! Mich zwingt Ihr nicht!“.[12] Diese Einstellung korrelierte mit den Worten des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Gustav Stresemann (DVP) (1878-1929). In einer Erklärung für die bürgerlichen Fraktionen des Reichstags führte dieser unter anderem aus: „Gegen die Vergewaltigung des deutschen Volkes, deutschen Bodens und deutscher Wirtschaft, gegen diesen Bruch geschriebener Verträge und ungeschriebener […] rufen wir das deutsche Volk und die Gewissen der Völker zum Widerstande auf […]. Frankreichs Ziel ist die Vernichtung Deutschlands […]. Das wird ihm nicht gelingen“.

Die Situation spitzte sich zunehmend zu: Staats- und Kommunalbeamte widersetzten sich französischen Anordnungen, Eisenbahn- und Zechenarbeiter ignorierten die Anweisungen der Besatzungsmächte. Kaufmannschaft, Handwerk und Gastronomie beschlossen, gegenüber Belgiern und Franzosen keine Leistungen zu erbringen. Die Zechendirektoren verweigerten auf Geheiß des Reichskohlenkommissars die Kooperation mit den Wirtschaftsoffizieren der Gegenseite. Auf diese Weise sollten Kohlelieferungen an die Besatzungsmächte unterbunden werden.

Nun eskalierte die Lage vollends, denn die Besatzungsmächte antworteten am 29.1.1923 mit der Verhängung eines verschärften Belagerungszustandes. Arbeiter, Angestellte und Unternehmer, Staats- und Kommunalbeamte sowie Privatpersonen wurden festgenommen und häufig mit empfindlichen Geld- oder Haftstrafen versehen, wenn nicht zum Mittel der Ausweisung aus dem besetzten Gebiet gegriffen wurde.

Karte des besetzten Rheinlandes, Stand: 1. Juli 1923, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. (Public Domain Mark 1.0)

Tatsächlich blieb der passive Widerstand in den ersten Wochen nicht ohne Wirkung, beeinträchtigte er die lothringische Schwerindustrie zunächst erheblich. Doch größer noch waren die negativen Folgen für das Reich selbst. Nachdem die Franzosen den Eisenbahnverkehr in eigener Regie organisiert hatten, lief der Abtransport der Kohle wieder an, so dass die französische Stahlindustrie bald darauf wieder im gewohnten Umfang produzieren konnte. In Deutschland hingegen kam es zu Versorgungsengpässen, galoppierender Inflation und Mangelernährung weiter Bevölkerungskreise, was am 12.8.1923 schließlich zum Rücktritt der Regierung Cuno führte. Die Phalanx des passiven Widerstandes geriet allmählich in Auflösung, immer häufiger war in der Bevölkerung von Arbeitsaufnahme und Abbruch des Widerstandes die Rede. So sah sich die neue Reichsregierung unter Stresemann am 26.9.1923 gezwungen, das Ende des passiven Widerstandes zu verkünden.

Als letztlich erfolgreiches Unterfangen wertet Hans-Heinrich Nolte den passiven Widerstand des Jahres 1923, da dieser durch seinen grundsätzlichen Verzicht auf Gewalt „zur Verbesserung des Bildes von Deutschland in den angelsächsischen Ländern und damit langfristig zur Verbesserung der Lage des Landes“ beigetragen habe.[13] Die geradezu konträre Position vertritt Gerd Krumeich, in dessen Augen der passive Widerstand dem Nationalsozialismus und dessen Methoden der Gewaltanwendung den Weg bereitete[14] : „Weniger deutlich [...] ist bislang, wieweit auch faschistische Aktivitäten im weitesten Sinn von diesen Verhältnissen befördert und zu einer Art neuer Normalität wurden. Die allein durch die Auswirkungen des ,Ruhrkampfs’ zu erklärenden neuen Interventionsformen mit z.T. hochpolitisierter öffentlicher Verwaltung verweisen auf diesen Zusammenhang. [...] immer wieder kam es zur ,Zusammenarbeit’ von staatlicher Verwaltung und Terrororganisationen und darüber hinaus zu der Verlegung von genuin staatlicher Sanktionsgewalt in die Hände privater Personen und Organisationen. […] So war wohl das politisch wesentlichste Ergebnis des ,Ruhrkampfs’ von 1923 die allgegenwärtige Erfahrung von Gewalt im politischen Rahmen – eine erste Form der Selbstauflösung der Demokratie und eine Vorstufe der Übertragung der Macht an die politische Extreme, wie sie definitiv 1933 staatliche Realität werden sollte."

Mitunter nahmen passiver Widerstand und alliierte Gegenmaßnahmen in der Tat gewalttätige Züge an. Insbesondere das Freikorps „Oberland“ sowie das „Hanseatische Freikorps“ gingen gewaltsam gegen die französische Besatzung vor. Der später von den Nationalsozialisten glorifizierte Albert Leo Schlageter (1894-1923) verübte Sabotageakte auf französische Verkehrseinrichtungen und wurde nach seiner Ergreifung von einem französischen Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Seine Hinrichtung fand am 26.5.1923 auf der Golzheimer Heide bei Düsseldorf statt. Klaus Wisotzky weist jedoch darauf hin, dass der aktive, gewaltsame Widerstand „bei aller nationalen Emphase und bei aller Empörung“ in der Bevölkerung nur wenig Rückhalt besaß.

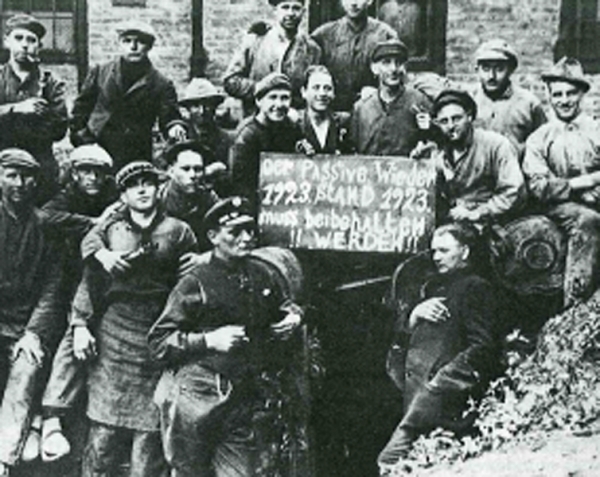

Arbeiter aus Duisburg demonstrieren für die Beibehaltung des passiven Widerstands, 1923.

„Weltweite Aufmerksamkeit“ (Klaus Wisotzky) erregte der Zwischenfall, der sich am Karsamstag 1923, am 31. März, in der Krupp’schen Autohalle zutrug.[15] Französische Soldaten hatten dort Lastkraftwagen beschlagnahmen wollen, was eine aufgebrachte Menge von mehreren Tausend Arbeitern zu verhindern versuchte, indem sie die Ausfahrt versperrte. In Panik geraten, bahnten sich die französischen Soldaten um sich schießend den Weg ins Freie. Getötet wurden dabei 13 Demonstranten. Dem Trauerzug am 10. April gab eine große Menschenmenge das letzte Geleit. Die Gewerkschaften sahen in dem Vorfall „den neuesten und furchtbarsten, aber keineswegs den einzigen Fall von Hinschlachtungen unbewaffneter Arbeiter durch den französischen Militarismus“.[16]

Was die Ausweitung des besetzten Gebietes anbelangt, blieb der passive Widerstand erfolglos: Die letzten französischen Truppen verließen erst Ende Juli 1925 das Ruhrgebiet. Im Grunde endete erst jetzt der „kalte deutsch-französische Krieg“.[17] Was auf deutscher Seite blieb, war ein politischer Flurschaden, nicht zuletzt in innenpolitischer Hinsicht. Das „administrative Chaos“,[18] das kaum mehr überschaubare Kompetenzengeflecht, die mangelnde behördliche Koordination in vertikaler und horizontaler Hinsicht, die Akzeptanz von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele – Politik und Verwaltung trugen auf diese Weise dazu bei, die deutsche Demokratie bei der Bevölkerung nachhaltig zu delegitimieren und zu diskreditieren.

5. Die Position der Besatzungsmächte gegenüber den verschiedenen Abtrennungsbestrebungen

Die historische Forschung in Deutschland und in Frankreich war sich lange Zeit nicht darüber einig, ob die Zurückdrängung Deutschlands bis auf die Rheingrenze zu den konstanten Kriegszielen Frankreichs gehörte.[19] Wenngleich die Rheingrenze nicht mit letzter Konsequenz und vor allem nicht mit gleich bleibender Konstanz als Kriegsziel verfolgt wurde, scheint die Schlussfolgerung Anna-Monika Lauters plausibel: „Die Forderung nach der Rheingrenze – ob in Form einer Annexion, einer Neutralisierung, eines autonomen Protektorats oder der dauerhaften Besetzung – wurde in weiten Teilen aus Politik und Gesellschaft vertreten. Vor allem aber entwickelte sich ein Arsenal an Argumenten zur Begründung des französischen Anspruchs auf die linksrheinischen Gebiete, das nach dem Krieg weiter zur Verfügung stand“.[20]

Beerdigung der 'Krupp-Opfer' auf dem Ehrenfriedhof in Essen, 10.4.1923.

Die französische Öffentlichkeit war allerdings auch nach dem Ende des Krieges alles andere als einig, was die Zukunft des besetzten Gebietes anbelangte. Natürlich gab es – vor allem, aber nicht ausschließlich auf der politischen Rechten – eine „annexionsbereite französische Rhein-Lobby“, doch repräsentierte diese keineswegs die Bevölkerungsmehrheit.[21] Selbst die Forderung einer Abtrennung des besetzten Gebietes von Deutschland oder wenigstens von Preußen war längst nicht Allgemeingut.[22] Während die Presse in der französischen Provinz, im Süden und Westen des Landes, „offen und selbstverständlich“[23] die Unterstützung des Separatismus forderte, verhielten sich die Pariser Zeitungen zurückhaltender. Dort waren solche Töne kaum zu vernehmen, was Anna-Monika Lauter mit der „Rücksichtnahme auf das internationale diplomatische Parkett“ begründet. Der Gedanke einer Trennung des Rheinlands vom übrigen Reich in Form eines eigenen Staates war vor allem bei Wissenschaftlern, Literaten und Journalisten populär. Die Initiative hierzu sollte allerdings von der rheinischen Bevölkerung ausgehen, nicht von außen oktroyiert werden.

Die Positionierung der französischen Kreisdelegierten gegenüber den autonomistischen und separatistischen Aktivitäten fiel recht unterschiedlich aus. Während der französische Bezirksdelegierte der Interalliierten Rheinlandkommission in Trier am 22.10.1923 seine Sympathie für die separatistische Sache bekundete, förderte der französische Kreisdelegierte im Restkreis Merzig-Wadern das Vorgehen der Separatisten nur „auf höhere Weisung“, während er ihnen in einigen Fällen sogar Einhalt gebot. Das unterschiedliche Verhalten der französischen Stellen brachte auf deutscher Seite der Reichsminister der Finanzen in einem Schreiben an das Reichsministerium für die besetzten Gebiete vom 24.11.1923 zur Sprache: „Während im belgisch besetzten Gebiet die Sonderbündler entwaffnet wurden, erhalten sie im französisch besetzten Gebiet fast überall tatkräftige Unterstützung durch die französischen Kreisdelegierten. Allerdings kann man grosse Verschiedenheiten im Verhalten der einzelnen Delegierten beobachten. Einzelne sind durchaus anständig und wirklich bestrebt, neutral zu sein[,] z.B. in St. Goar, Gemünd, Simmern; andere unterstützen die Sonderbündler heimlich oder indirekt, z.B. Kreuznach, Mayen, Ahrweiler; andere wieder führen offen die Geschäfte der Sonderbündler[,] z.B. Düren, Daun, Prüm, Birkenfeld etc.“.[24]

Tirard hielt eine bundesstaatliche Lösung, also eine rheinische Autonomie innerhalb des Reichsverbands, nicht für ausreichend. Er setzte bei seinen Bemühungen auf eine Loslösung rheinischer Gebiete von Deutschland und die Gründung eines selbstständigen rheinischen Staates. So äußerte Tirard dem Trierer Oberbürgermeister Christian Stöck (1866-1953) gegenüber, wie dieser in seinen Erinnerungen festhält: „Er [Tirard] erklärte mir, die Schaffung eines Staates im Verbande des Deutschen Reiches genüge dem französischen Volke nicht, da sie nicht genügend Sicherheit gegen den preußischen Einfluß biete. [...] Seiner Ansicht [nach] sei es das beste, eine Art Conföderation zu bilden wie die Schweiz, bestehend aus je einer Republik Pfalz, Rheinhessen, Moselland etc.“.[25]

Der mittlerweile in Paris stationierte General Charles Mangin (1866-1925) machte Poincaré gegenüber Vorschläge zur Errichtung einer „Rheinischen Republik“. Er lud Hans Adam Dorten (1880-1963), zu dem er immer noch Kontakt unterhielt, ein nach Paris, wo dieser sympathisierende Politiker und Journalisten treffen sollte, darunter auch den Herausgeber des „Le Matin“. Dieser wiederum versicherte Dorten der Unterstützung durch die französische Politik. Dorten solle nur seine Stärke, seinen Rückhalt in der rheinischen Bevölkerung unter Beweis stellen, dann werde ihm geholfen. Sobald die Dinge ihren Lauf nähmen, werde Mangin zur Unterstützung Dortens abgeordnet. Mangins Nachfolger General Jean-Marie Degoutte (1866-1938) wirkte in seiner Denkschrift vom 19.4.1921 auf eine Annexion des Rheinlands durch Frankreich hin.

Flugblatt der separatistischen 'Rheinischen Regierung'.

Der Literat, Journalist, Politiker, Abgeordnete und Präsident der „Patriotischen Liga“ Maurice Barrès (1862-1923) galt einer der aggressivsten und einflussreichsten französischen Revanchisten.[26] Er bemühte sich während der gesamten Besatzungszeit, die französische Politik in Richtung einer Annexion – und als eine solche immer unwahrscheinlicher wurde: in Richtung eines selbstständigen Rheinstaates – zu bewegen. Die Rheinländer, die er als halbe Gallier und halb-romanisch bezeichnete, beabsichtigte er Preußen-Deutschland zu entfremden und für die französische Kultur zu gewinnen.[27] Gegen Ende seines Lebens – er starb am 5.12.1923 – favorisierte Barrès, der kurz zuvor noch das besetzte Gebiet bereist hatte, für das Rheinland die separatistische Variante in Form eines nördlichen und eines südlichen Rheinstaates.

Cum grano salis lässt sich festhalten: Während Belgier und Franzosen vor Ort durchaus Sympathien für eine Abtrennung des Rheinlands zumindest von Preußen – und somit auch für den Gedanken eines Rheinstaates – hegten, verhielten sich Amerikaner und Engländer zurückhaltend bis abweisend gegenüber den entsprechenden Protagonisten. Ein Beispiel hierfür ist der Oberbefehlshaber der amerikanischen Besatzungsarmee Henry T. Allen (1859-1930). Dieser schildert in seinen Erinnerungen die Aktivitäten und Annäherungsversuche des Rheinstaatbefürworters Hans Adam Dorten[28] :

„Die Umtriebe Dr. Dortens in der amerikanischen Zone treten scharf in den Vordergrund. Ich bin nicht vollkommen sicher, ob unsere Politik, die jede Propaganda für eine Rheinrepublik untersagt, die richtige ist. Immerhin ist sie von unserem Großen Hauptquartier gebilligt und wird auch von den Engländern verfolgt, während die Franzosen dem Dr. Dorten ihre weitestgehende Unterstützung und alle möglichen Erleichterungen zuteil werden lassen. Ich höre, daß General Gérard, der die 8. Armee in Landau kommandiert, für die Gründung einer, Pfalz-Republik’, einer ,Republik Mainz’ und einer ,Republik Köln’ ist. Bei der geistigen Verfassung dieser Herren ist es wahrscheinlich, daß sie auch in Coblenz und Köln gerne ans Ruder kommen möchten. Meine eigene Ansicht über die in der amerikanischen Zone zu befolgende Politik ist die, den Deutschen soweit freie Hand zu lassen, als dies mit der Aufrechterhaltung der Ordnung und den Bestimmungen des Vertrages in Einklang gebracht werden kann.“

Da letztlich auch die Vertreter Belgiens und Frankreichs nicht entschieden zugunsten der Rheinstaatbefürworter – namentlich der Separatisten im Jahr 1923 – eingriffen, waren diese auf sich allein gestellt und somit zum Scheitern verurteilt.

Separatisten der Rheinischen Republik vor dem Kurfürstlichen Schloss in Koblenz, 22. November 1923. (Library of Congress)

6. Die Propaganda der französischen Seite

Von französischer Seite – oder treffender: von Tirard – wurde der Versuch einer „friedlichen Durchdringung“, einer „pénétration pacifique“ unternommen. Wichtiges Instrument für Pressepolitik und Propaganda war die Abteilung „Presse et Information“ in Koblenz, die dem französischen Kommissariat angegliedert war. Tirard ging recht unabhängig von der jeweiligen Regierung in Paris vor, was jedoch auch die Gefahr des Scheiterns in sich barg. Seine Werbekampagne für die französische Kunstausstellung 1921 in Wiesbaden etwa scheiterte daran, dass sie keine offene Unterstützung seitens der Regierung erfahren hatte, weil diese den (wirtschaftlichen) Interessen der eigenen Bevölkerung mehr Beachtung schenkte als den Konzeptionen Tirards. Die (Kultur-)Propaganda Tirards hatte zwei Stoßrichtungen: Zum einen zielte sie auf die einheimische rheinische Bevölkerung ab, zum anderen auf die öffentliche Meinung in der französischen Heimat. Beide versuchte Tirard für den Gedanken zu gewinnen, dass von einer Eingliederung des besetzten Rheinlands in den französischen Staat alle Beteiligten nur profitieren könnten, dass – um es in moderneren Worten zu formulieren – zusammenzuführen sei, was zusammen gehöre.

Was beinhalteten nun die Maßnahmen der „friedlichen Durchdringung“? Zunächst wurde das Terrain der Presse beschritten, um eine Steigerung der Wirkung der Kulturpropaganda zu erreichen. Seit dem 1.10.1920 erschien in Mainz eine zweisprachige Zeitschrift, die sich in transnationaler Perspektive dem internationalen Kulturaustausch verschrieben hatte, die „Rheinische[n] Blätter. Zeitschrift für Literatur, Handel, Gewerbe und Kunst“ oder französisch „La Revue Rhénane. Revue littéraire, économique et artistique“. Ihr ausdrückliches Ansinnen war nach eigenem Bekunden, die „geistige Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich“ neu zu beleben: „Die ,Rheinischen Blätter’ sind überzeugt, dass eine auf den Verständigungswillen gestützte Annäherung, welche politisch sich zu vollziehen im Begriff ist, schon durch die einsichtigen Bemühungen und das aufrichtige Streben der hervorragendsten Geister beider Nationen eine teilweise Verwirklichung auf künstlerischem, literarischem und wirtschaftlichem Gebiet erfahren hat“.[29]

Ein weiteres Mittel war das Angebot von Sprachkursen zur Erlangung französischer Sprachkenntnisse. Immerhin konnte Tirard im Dezember 1920 die Teilnahme von 12.485 Teilnehmern an französischen Sprachkursen im besetzten Gebiet verkünden. Allerdings war der Erfolg zweifelhaft: „Die Bewohner des besetzten Gebiets scheinen zwar durchaus daran interessiert gewesen zu sein, die französische Sprache zu erlernen, verbanden dies aber nicht mit einem gesteigerten Interesse an Frankreich und der französischen Kultur“.[30] Darüber hinaus wurden Vortragsreisen französischer Wissenschaftler sowie Theater- und Filmaufführungen organisiert, jedoch mit nur mäßiger Anziehungskraft für die rheinische Bevölkerung.

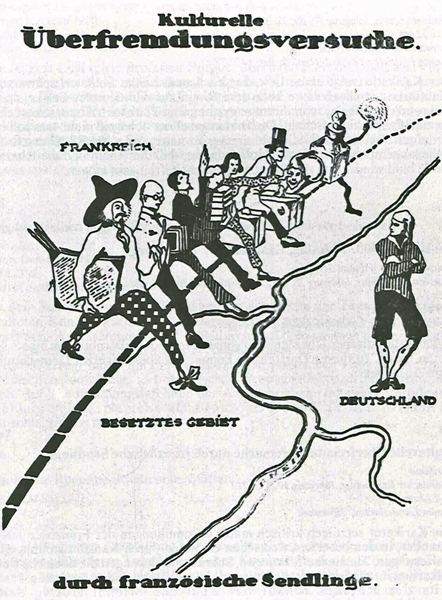

Karikatur 'Kulturelle Überfremdungsversuche durch französische Sendlinge', Rheinischer Beobachter, Jahrgang 1923.

Die französische Kulturpolitik am Rhein war also bei weitem nicht so erfolgreich – oder je nach Darstellung und Perspektive: bedrohlich –, wie dies von deutscher Seite häufig befürchtet beziehungsweise behauptet wurde.[31] Eine Breitenwirkung erzielte die französische Propaganda in der deutschen Bevölkerung nicht, zumindest nicht im beabsichtigten Sinne.[32] Dennoch war die „pénétration pacifique“ in der deutschen „Presse und Publizistik ein häufig behandeltes und emotional geladenes Thema“,[33] allerdings unter den Gesichtspunkten des Abwehrkampfes.

Auch innenpolitisch führte Tirards Strategie nicht zum Erfolg, seine Bemühungen blieben in der französischen Öffentlichkeit fast ohne jegliche Resonanz. Ebenso scheiterte der Versuch, in Frankreich die Vorstellung von einem „rheinfränkischen“ beziehungsweise „rheinischen Brudervolk“ zu etablieren, dem man beistehen und das man von Preußen-Deutschland lösen müsse. Erfolg beschieden war dieser Art von Binnen-Propaganda lediglich in denjenigen Kreisen, welche Maurice Barrès, dem „Comité de la Rive Gauche du Rhin“ oder dem „Comité Dupleix“ nahe standen. Die französische Presse schenkte Tirards Aktivitäten kaum Beachtung. Schließlich wiesen die Interessen des französischen Mittelstandes, der die rheinische Konkurrenz fürchtete, Tirards Propaganda in ihre Grenzen.

Ansonsten wurde die französische Propaganda insbesondere während der Ausdehnung des besetzten Gebietes im Jahr 1923, in der Zeit des Passiven Widerstandes, aktiv, wovon zahlreiche Flugblätter und Plakate in den jeweiligen kommunalen und staatlichen Archiven zeugen:[34] „Wohl zu keinem anderen politischen Ereignis gibt es so viele Plakate und Flugblätter wie zum Ruhrkampf“.[35] Ziel der französischen Propagandakompanien war es, den „Kampf um die Oberhoheit in den Köpfen der Menschen, der von beiden Seiten mit großem Aufwand bestritten wurde“, zugunsten der französischen Seite zu entscheiden und somit den Widerstand auf der deutschen Seite in sich zusammenfallen zu lassen, ihm quasi die moralische Grundlage zu entziehen. Die französische Propaganda versuchte, antikapitalistische und antipreußische Ressentiments zu bedienen. Adressat war die einheimische Arbeiterschaft, die man an die blutigen Ereignisse während des „Ruhrkrieges“ im Jahr 1920 erinnerte und davor warnte, sich von wortbrüchigen Vertretern aus Schwerindustrie, Rechtsparteien und ostelbischem Junkertum instrumentalisieren zu lassen. Es gehe einzig und allein darum – so verkündeten französische Flugblätter –, „die Herren der Berliner Regierung, in welchen der alte Geist der preußischen Junker auflebt, dazu zu veranlassen, die von ihnen unterschriebenen Verträge nicht als Papierfetzen zu behandeln“.

Das französische Unterfangen, mittels intensiver begleitender Propaganda um Verständnis oder gar Zustimmung in der deutschen Bevölkerung zu werben, war schon zu Beginn der Operationen an der Ruhr zum Scheitern verurteilt, denn auch wenn der Widerstandswille der Bevölkerung mit fortdauerndem „Ruhrkampf“ erlahmte – Sympathien für Frankreich wollten sich bei der großen Mehrheit nicht einstellen: „Die jahrelangen Bemühungen, die Menschen am Rhein für Frankreich einzunehmen, waren durch die Ruhrbesetzung endgültig zum Scheitern verurteilt“.[36]

Eine weitere, tiefer greifende Maßnahme war die Ausweisung missliebiger Personen aus dem Besatzungsgebiet. Dies kann man durchaus als propagandistisches Mittel auffassen, konnte sich die französische Seite von solchen Maßnahmen doch nicht zuletzt abschreckende und disziplinierende Wirkung erhoffen. Das Procedere bei einer Ausweisung wurde dem Landrat des Kreises Mayen in einem Bericht vom 2.5.1923 geschildert: „Die Ausweisung nahm den gewöhnlichen Verlauf, indem Feldgendarmen in den Wohnungen der Ausgewiesenen erschienen und dieselben ins unbesetzte Gebiet abtransportierten. Soweit Familien vorhanden waren, mussten diese innerhalb 4 Tagen folgen“.[37] Insgesamt wurden etwa 150.000 Personen seitens der französischen Besatzung ausgewiesen. Dabei handelte es sich um 40.000 Haushaltungsvorstände und 110.000 Familienangehörige. Allein in der Stadt Koblenz, dem Sitz des Oberpräsidenten Hans Fuchs, waren 1.500 Personen mit ihren Familien von der Ausweisung betroffen, darunter der Oberpräsident selbst – er wurde am 2. Februar 1923 ausgewiesen.

7. Propaganda und „Abwehrkampf“ der deutschen Seite

Die Propaganda der deutschen Seite war zunächst wenig aufeinander abgestimmt, ja regelrecht unkoordiniert, da die Kompetenzen zwischen der Reichsregierung und den einzelnen betroffenen Ländern nicht eindeutig geregelt worden waren. Zudem war die Kommunikation der nachgeordneten Behörden untereinander sowie zwischen nachgeordneten und Obersten Behörden mangelhaft. Zutage trat dies insbesondere in der Zeit der Ruhrbesetzung und des passiven Widerstandes.[38] Vor allem zwei Institutionen waren es, welche die „Abwehr“ von deutscher Seite zu organisieren versuchten: das Reichsministerium für die besetzten Gebiete sowie die „Rheinische Volkspflege“ (RVP).

Französische Panzerfahrer vor dem Landgericht in Duisburg, 1922.

Das Reichsministerium für die besetzten Gebiete wurde durch einen Erlass des Reichspräsidenten vom 24.8.1923 errichtet. Ausschlaggebend war die Bildung des Kabinetts Stresemann im gleichen Monat. Hervorgegangen war das Ministerium aus der Abteilung IV des Reichsministeriums des Innern mit der Bezeichnung „Staatssekretariat für die besetzten rheinischen Gebiete“. Dieses wiederum war am 3.5.1921 als Zentralstelle für die Angelegenheiten der besetzten Gebiete geschaffen worden. Der Aufgabenbereich war breit gestreut und umfasste im Grunde alle Gebiete des öffentlichen Lebens, die von dem Einfluss der Besatzung betroffen waren. Das Reichsministerium für die besetzten Gebiete hatte zwei wesentliche Zielsetzungen: die Belange des Reiches im besetzten Gebiet gegenüber den Besatzungsmächten zu wahren und – wichtiger noch – die Vertretung der Interessen der besetzten Gebiete bei der deutschen Reichsregierung.[39]

Am Rhein selbst wirkte seit Ende 1918 ein „Kommissar“, der die deutschen Interessen vor Ort im besetzten rheinischen Gebiet zu vertreten hatte. Zunächst wurde der Industrielle Otto Wolff (1881-1940) gleichsam als „Reichsinstanz für Besatzungsfragen“[40] zum „Kommissar der deutschen Waffenstillstandskommission in den besetzten rheinischen Gebieten“ ernannt. Um Synergieeffekte zu nutzen und Reibungsverluste zu vermeiden, einigten sich Reich und Preußen auf die Schaffung eines gemeinsamen „Reichs- und Preußischen Staatskommissar für die besetzten rheinischen Gebiete“ mit Sitz in Koblenz. Diesen Posten füllte zunächst – seit dem 19.6.1919 – auf preußischen Vorschlag der vor dem Ruhestand stehende Regierungspräsident von Köln, Karl von Starck (1867-1937), aus. Schließlich wurde das Kommissariat dem am 24.8.1923 errichteten „Reichsministerium für die besetzten Gebiete“ unterstellt, bevor es am 30.9.1930 aufgelöst wurde.

Bei der „Rheinischen Volkspflege“ handelte es sich um eine nichtamtliche „Tarnorganisation“, die im Auftrag der Reichsregierung die antifranzösische Propaganda im Westen finanzierte und koordinierte. Sie war im Juni 1920 aus der im August 1919 im besetzten Gebiet zur Abwehr der Absonderungsbestrebungen eingerichteten „Begestelle“ (B.-G.-Stelle [Referat]) der „Reichszentrale für Heimatdienst“ (RfH) hervorgegangen. Nach der Errichtung des Staatssekretariates für die besetzten Gebiete im Reichsministerium des Innern im Mai 1921 wurde die RVP diesem Staatssekretariat unterstellt. Im Jahre 1922 wurde sie als „nachgeordnete Stelle nichtamtlichen Charakters“ bezeichnet, seit 1923 stand sie unter der Dienstaufsicht des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete, trat nach außen jedoch als private Organisation auf. Zum 30.9.1930 wurde die RVP aufgelöst.[41] Fortbildungsmaßnahmen für Historiker und Lehrer gehörten ebenso zu ihrem Aufgabenprofil wie die Publikation propagandistischen Schrifttums. Zu den geförderten Autoren zählten unter anderem Bruno Kuske, Hermann Oncken (1869-1945), Aloys Schulte und Paul Wentzcke.

Plakat: Hände weg vom Ruhrgebiet!, Grafiker: Theo Matejko. (Bundesarchiv Plak 002-012-025)

Eine tragende Rolle im „Abwehrkampf“ kam dem Begründer und Direktor des Düsseldorfer Stadtarchivs Paul Wentzcke zu, der von 1926 bis 1933 Leiter des Historischen Museums der Stadt und von 1928 bis 1933 Vorsitzender des Düsseldorfer Geschichtsvereins war. Wentzcke agierte an der Schnittstelle von historischer Wissenschaft, Verwaltung und Politik und wurde während der gesamten Besatzungszeit – sowie auch darüber hinaus – nicht müde, den deutschen Charakter des Rheins gegen alle tatsächlichen oder vermeintlichen Bedrohungen in scharfer, nationalistischer Form hervorzuheben. Dabei verhehlte der aus einer protestantischen preußischen Beamtenfamilie stammende Burschenschafter Wentzcke seine antisozialistische Einstellung nicht. Und man kann hinzufügen: auch die antialliierte, insbesondere antifranzösische nicht. Die Vorbereitungen zur rheinischen Jahrtausendfeier veranlassten ihn, sich in mehreren Publikationen (1923, 1925, 1929-1934) dem „Abwehrkampf“ an Rhein und Ruhr zu widmen. Er war auch maßgeblich an dem Zustandekommen der im Sinne des „Abwehrkampfes“ kommentierten Bibliographie „Zehn Jahre Rheinlandbesetzung“ beteiligt, die der Direktor der Pfälzischen Landesbibliothek Speyer, Georg Reismüller, und dessen Mitarbeiter Josef Hofmann zusammenstellten und 1929 veröffentlichten.[42]

Die Nachrufe auf Wentzcke zeugen nicht nur von dessen politischer Einstellung beziehungsweise seiner geistigen Haltung, von dessen deutsch-national inspiriertem Kampf gegen die Rheinlandbesetzung sowie gegen jegliche Tendenzen zur Trennung des besetzten Gebietes von Preußen beziehungsweise von Deutschland, sondern auch von der recht unkritischen Sicht, die man in weiten Bevölkerungskreisen – auch in der Geschichtswissenschaft und im Archivwesen – zu Beginn der 1960er Jahre noch auf das Phänomen des „Abwehrkampfes“ während der Rheinlandbesetzung hatte.[43] Sie bieten somit einen Blick in die Rezeptionsgeschichte der Besatzungszeit. Die jüngere Forschung setzt andere Maßstäbe an: „Wentzcke gehörte zu den aktivsten rechtsradikalen, antiwestlichen Publizisten im Rheinland während der Weimarer Republik“.[44]

Eine wichtige und prominente Rolle spielte auch das 1920 an der Bonner Universität gegründete Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande (IGL). Dort machte sich der Einfluss der politisch-kulturell inspirierten „Heimatbewegung“ bemerkbar. Das Institut, das eine Brücke zwischen landes- sowie volkskundlicher Forschung und nichtakademischer Heimatgeschichte schlug, hatte laut dem Ordinarius für rheinische Landesgeschichte, Franz Steinbach, die Aufgabe, „die preußische Hochschule am Rhein in immer engere Fühlung mit der rheinischen Bevölkerung zu bringen“.[45] Angesichts der politischen Gesamtsituation – Rheinlandbesetzung, Eigenbestrebungen in verschiedenen Regionen Preußens und des Reiches, Bedrohung der Republik von den politischen Rändern her – beförderten die Protagonisten die Verbindung von regionaler und nationaler Identität. Mit anderen Worten: „Oberstes Ziel einer rheinischen Geschichte musste es in dieser kritischen Lage sein, das Rheinland durch die Jahrhunderte hindurch als deutsches Land zu erweisen“.[46]

Karikatur 'Reiche Kohlenbeute' im Kladderadatsch. (Universitätsbibliothek Heidelberg)

Der in der „Westforschung“ engagierte Landes- und Wirtschaftshistoriker Hermann Aubin, Begründer des Bonner Instituts, war bemüht, eine im „nationalen Abwehrkampf“ brauchbare rheinische Stammes-Identität zu kreieren. Indem er die Disziplin der „Geschichtlichen Landeskunde“ dem politischen Abwehrkampf, den volks- und nationalpolitischen Interessen dienstbar machte, begab sich Aubin „dauerhaft in das Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik“.[47] Er war mitverantwortlich für die „Politisierung historischer Forschung“. Die Berliner Behörden erhofften sich von Aubins West- und Kulturraumforschung „nützliche geschichtspolitische Argumente zur Abwehr sowohl der französischen Rheinpropaganda als auch des rheinischen Separatismus“.[48] Die Westforschung war somit letztlich Teil einer „gesamtgesellschaftlich angelegten Bewegung gegen den Versailler Vertrag und gegen die französische Rheinlandbesetzung“.[49]

Auch das Programm des Vorsitzenden der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, des nationalliberalen Kölner Stadtarchivars Joseph Hansen (1862-1943), für die Veröffentlichung einer rheinischen Geschichte atmet in jeder Zeile die nationale Zielsetzung und zeugt von der Instrumentalisierung der regionalen Geschichte beziehungsweise der regionalen Identität im Dienste des nationalen Gedankens: „Das Bedürfnis nach einer Geschichte des Rheinlandes ist aber neuerdings in der Lage, in die unser Gebiet durch den unglücklichen Ausgang des Weltkrieges versetzt worden ist, in verstärkten [!] Maße hervorgetreten. Die deutsche Westmark, von der wir glaubten, daß die Gefahr fremden Übergriffs auf sie für immer beseitigt sei, erscheint uns heute nicht mehr als sicherer eigener Besitz, sondern als heiß umstrittener Kampfpreis der Fremden. Wenn infolge des verlorenen Krieges ganz Deutschland wieder Tummelplatz fremdländischen Machtstrebens geworden ist, so muß das von den Armeen der Kriegsgegner besetzte Rheinland jetzt den Kelch politischer Demütigung bis zur Neige leeren, und die Unversehrtheit des nationalen Territoriums erscheint auf das äußerste gefährdet“.[50]

Es entbehrte somit nicht jeglicher Grundlage, wenn der französische Schriftsteller und Nationalist Maurice Barrès von seiner französischen Warte aus konstatierte: „Les professeurs allemands qui faisaient du pangermanisme dans les chaires de Strasbourg font du pangermanisme dans les chaires de Bonn. Ils travaillaient à installer la Prusse en Alsace et en Lorraine; ils travaillent aujourd’hui à maintenir la Prusse en Rhénanie“.[51]

Auch die Wirtschaftswissenschaften waren nicht frei von politischen Zielvorgaben, die sich im Wirken verschiedener Forscher niederschlugen. So waren beispielsweise die Beziehungen des in Köln lehrenden Wirtschaftswissenschaftlers und -geographen Bruno Kuske „zur provinzialen Landesplanungsgemeinschaft, zur Rheinischen Volkspflege und deren Gegenprogramm zur Kulturpropaganda der französischen Besatzungsmacht, zum Bonner Institut für geschichtliche Landeskunde [...] sehr eng“.[52] Es war Kuskes Schrift „Rheingrenze und Pufferstaat. Eine volkswirtschaftliche Betrachtung“,[53] die als erste Publikation von der Rheinischen Volkspflege finanziert wurde und „eine herausragende Stellung im Gesamtprogramm der RVP“[54] einnahm. Für Kuske selbst war dies der „Einstieg in eine konstante antifranzösische und antiseparatistische Publizistik“. Er avancierte in der Folgezeit zu einem der bedeutendsten West- und Raumforscher, hob zunehmend seine nationale Gesinnung hervor und war auch an der Kölner Jahrtausendfeier im Jahr 1925 maßgeblich beteiligt. Kuskes Schüler Albert Pass gab seit 1919 die Zeitschrift „Das Rheinland. Zeitungskorrespondenz für die Erhaltung der deutschen Art am Rhein“ heraus, in der auch Kuske und Wentzcke im geschilderten Sinne Aufsätze publizierten. Der Kölner Handelshochschuldirektor Christian Eckert (1874-1952) sah die Funktion der neugegründeten Kölner Universität in einer Denkschrift vom 11.3.1919 darin, „ein Bollwerk des deutschen Geistes in den gefährdeten Rheinlanden“ zu bilden.

Flugblatt 'Der Besatzungswahnsinn am Rhein'. (Stadtarchiv Düsseldorf)

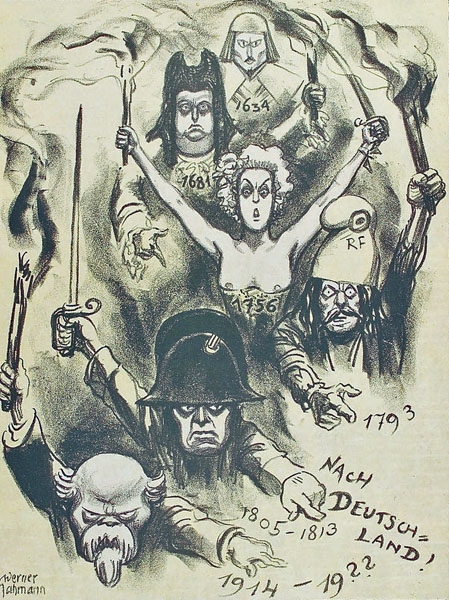

Die deutsche Propaganda verstand sich also als Abwehr-Maßnahme, als einen nationalen Befreiungs- und Abwehrkampf mit dem Ziel einer baldigen Räumung des besetzten Gebietes und zur Verhinderung von befürchteten Annexionen. Eine Karikatur im „Kladderadatsch“ vom 19.2.1928 mit dem Titel „Historischer Maskenzug“ steht stellvertretend für eine im Rheinland und im übrigen Deutschland weit verbreitete Auffassung, der zufolge Frankreich seit jeher eine aggressive Expansionspolitik in Richtung Osten betrieben habe: Die Kontinuität reicht - der bildlichen Darstellung gemäß - vom Dreißigjährigen Krieg („1634“) über die Zeit der Revolutionskriege beziehungsweise der Cisrhenanischen Republik („1793“), über Napoleon I. („1805-1813“) bis hin zur Zeit des Ersten Weltkrieges und der anschließenden Besatzungszeit („1914-19??“ [!]). Der auf der Karikatur selbst vermerkte Ausruf „Nach Deutschland!“ wird ergänzt durch den ironischen Wortlaut der Bildunterschrift: „Frankreich braucht Sicherheit, damit es seine geschichtlichen Raub- und Brandzüge ins wehrlose Deutschland auch fernerhin ausführen kann“.[55]

Auf dem Höhepunkt des Ruhrkampfes 1923 war die deutsche Propaganda gegenüber der französischen Seite im Vorteil, denn sie konnte auf die Emotionen und Gefühle der einheimischen Bevölkerung abzielen, während die alliierte Propaganda fernab der Heimat wirken musste und sich eher auf die Vermittlung nüchterner Fakten stützte, welche die Berliner Regierung bei der eigenen Bevölkerung diskreditieren sollten.

Welch drastischer Sprache und übertriebener Bilder sich die deutsche Propaganda häufig bediente, dokumentiert ein Flugblatt mit dem Titel „Der französische Bolschewismus im Ruhrgebiet“, das sich – ähnlich den oben geschilderten, gegenläufigen französischen Bemühungen – gängige Klischees und Ressentiments zunutze macht[56] : „Wollen wir die französisch-belgischen Räuber und Mörder immer noch dulden? Wollen wir uns die Brutalitäten, die Raub- und Mordtaten, die Schmähungen, Schändungen, die Ausweisungen und die bestialischen Schikanen an allen Orten von den französisch-belgischen Einbrechern immer noch gefallen lassen? Oder müssen wir uns in unserer Heimat von eingebrochenen Wüstlingen wie Hunde behandeln lassen? Wollen wir immer noch zusehen, wie die französisch-belgischen Eindringlinge [...] unsere Bürger hinschlachten? Wollen wir es immer noch über uns bringen, daß französisch-belgische Blutgerichte unschuldige Deutsche zu bestialischen Todesstrafen, zu unmenschlichen Gefängnisstrafen und zu wucherischen Geldstrafen verurteilen?“

Bei aller Intensität der Propaganda auf beiden Seiten hat es doch den Anschein, dass die Tätigkeiten auf diesem Gebiet nicht den Ausschlag gaben für Erfolg oder Misserfolg einer politischen oder militärischen Initiative.

Karikatur 'Historischer Maskenzug' im Kladderadatsch. (Universitätsbibliothek Heidelberg)

8. Der Einsatz von Kolonialtruppen in den besetzten Gebieten

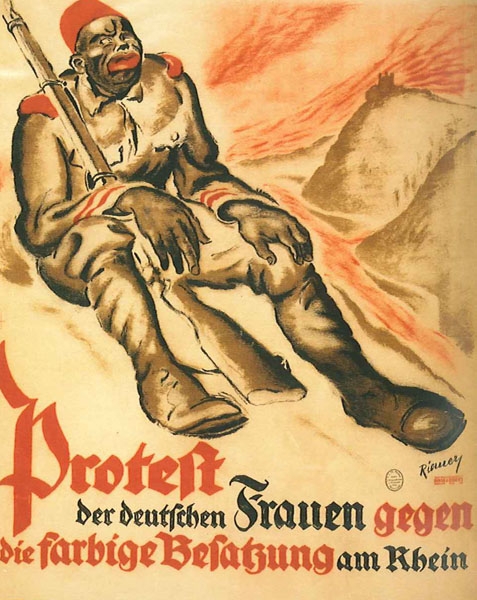

Die Reaktionen auf den Einsatz von Kolonialtruppen auf Seiten der Alliierten gehören zu den dunkelsten Kapiteln der Besatzungszeit im Rheinland. In vielen rheinischen Städten wurden, vor allem auf französischer Seite, Kolonialtruppen – in der Mehrzahl aus Nordafrika – eingesetzt. Insgesamt dürfte es sich um circa 30.-40.000 schwarze Soldaten gehandelt haben. Anlässlich der französischen Besetzung des Maingaus im April 1920 erfuhr die deutsche Öffentlichkeit erstmals von dem Einsatz schwarzer Kolonialtruppen auf Seiten der Alliierten. In weiten Teilen der einheimischen Bevölkerung kam es in diesem Zusammenhang zu Unmutsäußerungen und Kampagnen, die rassistische Züge trugen: Von „Wilden“, „Primitiven“, „Schwarzer Schmach“ sowie „Schwarzer Schande“ war die Rede, den schwarzen Soldaten wurden sexuelle Übergriffe und Grausamkeiten gegenüber der Zivilbevölkerung unterstellt.

Die Empörung reichte von der Reichsspitze bis hinab auf die lokale Ebene, erfasste Vereine, Parteien und Parlamente. Dabei finden sich in nahezu allen Resolutionen, Petitionen, Interpellationen, Plakaten und Flugblättern rassistische Versatzstücke. Recht bald nach Bekanntwerden des Einsatzes schwarzer Besatzungstruppen legten alle Reichstagsfraktionen mit Ausnahme der radikalen Linken der Reichsregierung eine Interpellation vor, in der gängige Vorwürfe und Ressentiments aufgelistet wurden[57] : „Franzosen und Belgier verwenden auch nach Friedensschluß farbige Truppen in den besetzten Gebieten der Rheinlande. Die Deutschen empfinden diese mißbräuchliche Verwendung der Farbigen als eine Schmach und sehen mit wachsender Empörung, daß jene in deutschen Kulturländern Hoheitsrechte ausüben. Für deutsche Frauen und Kinder – Männer wie Knaben – sind diese Wilden eine schauerliche Gefahr. Ihre Ehre, Leib und Leben, Reinheit und Unschuld werden vernichtet. Immer mehr Fälle werden bekannt, in denen Farbige [!] Truppen deutsche Frauen und Kinder schänden, Widerstrebende verletzen, ja töten. Nur der kleinste Teil der begangenen Scheußlichkeiten wird gemeldet. Schamgefühl, Furcht vor gemeiner Rache schließen den unglücklichen Opfern und ihren Angehörigen den Mund. Auf Geheiß der französischen und belgischen Behörden sind in den von ihnen besetzten Gebieten öffentliche Häuser errichtet, vor denen farbige Truppen sich scharenweise drängen, dort sind deutsche Frauen ihnen preisgegeben! Diese Zustände sind schandbar, erniedrigend, unerträglich! In der ganzen Welt erheben sich immer mehr entrüstete Stimmen, die diese unauslöschliche Schmach verurteilen. Sind diese menschenunwürdigen Vorgänge der Reichsregierung bekannt? Was gedenkt sie zu tun?“

Inder in Köln, ca. 1919.

Der Velberter Bürgermeister Leo Tweer (1881-1960), in dessen Stadt Soldaten des 7. Kolonialregiments einquartiert worden waren, berichtete am 23.2.1923 an den Landrat: „Das Auftreten dieses echten unverfälschten uniformierten Negertyps hat, wie dies selbstverständlich, in der gesamten Bevölkerung gewaltige Erregung und Unruhe hervorgerufen“.[58]

Durch die mediale Verbreitung der Anschuldigungen gegen die Kolonialtruppen in verschiedenen europäischen Ländern – insbesondere natürlich im besetzten und unbesetzten Deutschland – steigerte sich die Stimmung zu einer regelrechten Hysterie: Im April 1921 erschien ein Film mit dem Titel „Die schwarze Schmach“, im gleichen Jahr Guido Kreutzers Roman „Die schwarze Schmach. Der Roman des geschändeten Deutschland“ und 1922 Paul Hains Machwerk „Mbungo Mahesi, der Kulturträger vom Senegal“; der „Deutsche Notbund gegen die schwarze Schmach“ rief eine Zeitschrift mit dem Titel „Die Schmach am Rhein“ ins Leben. Die Kampagne, die ungeschminkt rassistische Züge trug, ging „weit über die extremistischen Milieus hinaus“[59] bis tief in das Lager der politischen Linken sowie in feministische Kreise hinein. Internationale Frauenvereinigungen in Großbritannien, Frankreich, Schweden und den USA forderten den Abzug der schwarzen Truppeneinheiten.

So verwundert es nicht, dass die deutsche Seite im Rahmen des Passiven Widerstandes infolge der Ruhrbesetzung erneut zu rassistischen und xenophoben Stereotypen griff: Beklagt wurde auf anonymen Flugblättern das „Heranbringen farbiger Truppen“. Oder man gab die Anweisung: „Die schwarzen Tiere sind nun da. Wie soll man sie behandeln? Bestien muß man entweder zähmen oder niederschlagen. Zähmt sie durch Furcht oder Angst! Aber wenn sie nicht wollen oder sich als Bestien betragen, dann –“. Auf einem Flugblatt mit dem Titel „Heeresbericht“ stand zu lesen: „Die Vereinigte Oberste Heeresleitung: Poincaré Der scharfe Ede ehem. Zuhälter zehnfacher Raubmörder und Bambula Obernigger und Meisterschänder König aller Sudanesen“.[60]

Französische Propagandapostkarte, Bonn 1922.

Befeuert wurden Furcht und Abneigung gegenüber den schwarzen Truppenkontingenten auch durch deren Wahrnehmung in den Staaten der Entente, nicht zuletzt in Frankreich selbst. Mitunter wurden dort ähnliche Gräuelmärchen verbreitet wie auf der gegnerischen, der deutschen Seite. So schildert der französische Kriegsteilnehmer und Literat Gabriel Chevallier (1895-1965) in seinem 1930 erschienenen Antikriegsroman „La Peur“ wie er den Durchzug schwarzer Einheiten auf dem Weg zur Front zu Kriegsbeginn erlebte: „Und dann kommen die Schwarzen, die man schon von weitem an ihren weißen Zähnen in den dunklen Gesichtern erkennt, die kindlichen, grausamen Schwarzen, die ihre Gegner enthaupten und ihnen die Ohren abschneiden, um sie sich dann als Amulette umzuhängen. Ein besonders erfreuliches Detail. Feine Kerle diese Schwarzen! Man gibt ihnen zu trinken, man liebt sie, man liebt diesen kräftigen Geruch, diesen exotischen Weltausstellungsgeruch, der bei ihrem Vorbeimarsch in der Luft liegt“.[61] Obgleich der Schilderung keine rassistische Weltanschauung zugrunde liegt, könnte der Text – geringfügig moduliert und etwas anders akzentuiert – ebenso gut von der antifranzösischen Agitation der deutschen Seite während der Besatzungszeit stammen.

Ein trauriges Schicksal mussten viele „Mischlings“- oder „Bastardkinder“ – so der damalige amtliche Sprachgebrauch – erleiden, also Kinder, deren Väter schwarze Besatzungssoldaten waren: 1933 wurden sie auf Geheiß der nationalsozialistischen Machthaber hin statistisch erfasst und wenige Jahre später, 1937, zwangssterilisiert.

9. Die Jahrtausendfeiern im Jahr 1925

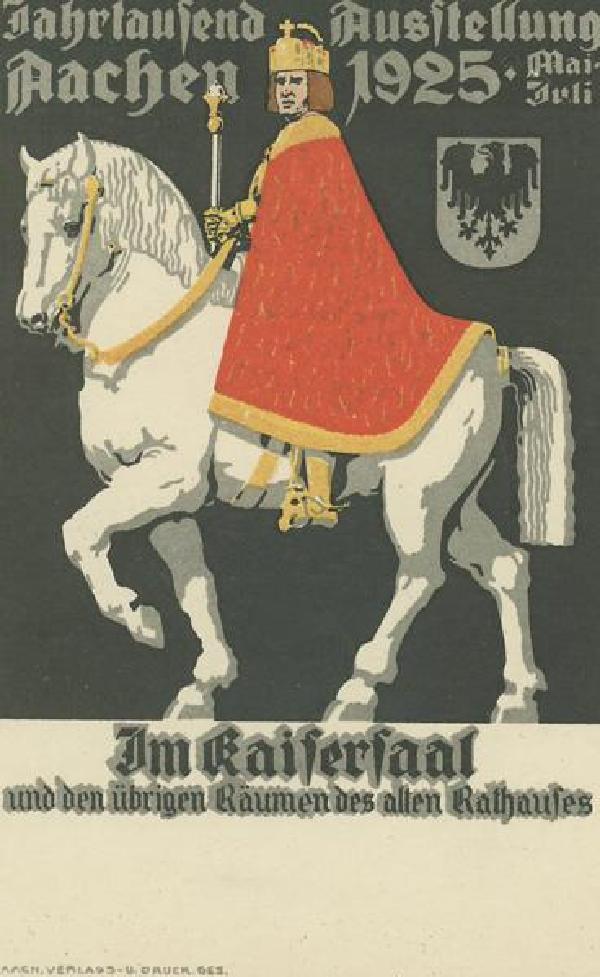

Ein Höhepunkt der deutschen Propaganda-Tätigkeit waren ohne Zweifel die „Jahrtausendfeiern“, die wenige Monate vor der Räumung der Kölner Besatzungszone stattfanden und das an und für sich recht unbedeutende Ereignis von 925 – die Rückkehr Lotharingiens/Lothringens zum ostfränkischen Reich – zum Gegenstand hatten. Dass man für diese Zeit noch nicht von „Deutschland“ und „Frankreich“ beziehungsweise von „Deutschen“ und „Franzosen“ sprechen kann, darf heute als unbestritten gelten. In der Zwischenkriegszeit galt es hingegen auf beiden Seiten auch in wissenschaftlichen Kreisen als selbstverständlich, sowohl die eigene als auch die gegnerische Seite bis auf „die Gallier“ und „die Germanen“ zurückzuführen und dies jeweils mit Frankreich beziehungsweise „den Franzosen“ und Deutschland beziehungsweise „den Deutschen“ zu identifizieren.[62] Spiritus rector der Feierlichkeiten[63] war der damalige Direktor des Stadtarchivs Düsseldorf, Paul Wentzcke, der seit Dezember 1918 der nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) angehörte.[64] Verschiedene Ausschüsse waren mit der Vorbereitung der Feierlichkeiten und der Jahrtausendausstellung befasst: Bruno Kuske gehörte dem zentralen Arbeitsausschuss an und gab gemeinsam mit dem Historiker und Museumsdirektor Wilhelm Ewald (1878-1955) den „Katalog der Jahrtausendausstellung der Rheinlande in Köln 1925“ heraus, der Geschichtsausschuss war mit Historikern wie Hermann Aubin und Aloys Schulte sowie mit Kommunalarchivaren wie Joseph Hansen (Köln) und Paul Wentzcke (Düsseldorf) bestückt, während sich im Industrieausschuss Abgesandte von Handelskammern und verschiedenen Wirtschaftszweigen zusammenfanden. Doch auch die Lokalpolitik – namentlich der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer – engagierte sich an exponierter Stelle bei den Vorbereitungen, war dies doch für die jeweilige Kommune eine willkommene Gelegenheit, um öffentlichkeitswirksam die Anhänglichkeit des besetzten Gebietes an das unbesetzte Deutschland zu demonstrieren. Sonderzüge brachten viele „Rheinländer“ aus dem gesamten Reichsgebiet zu den Orten der Feierlichkeiten, so etwa Anfang Juli den „Verein der Rheinländer“ aus dem ostpreußischen Insterburg mit 780 Teilnehmern nach Köln.[65]

Propagandaplakat 'Protest der deutschen Frauen gegen die farbige Besatzung am Rhein', Deutsches Reich, ca. 1923.

In erster Linie ging es den Organisatoren darum, „vor allem gegenüber der französischen Besatzungspolitik sowie den Separatistenbewegungen eine politische Demonstration und ein sichtbares Bekenntnis des eigenen deutschen und rheinländischen Zugehörigkeitsgefühls und Selbstverständnisses“[66] abzulegen. Insofern war es – nach den nicht allzu weit zurückliegenden Erfahrungen von Passivem Widerstand und separatistischen Aktionen – eben nicht besonders „erstaunlich, mit welcher Begeisterung und Intensität im Jahr 1925 die so genannte Jahrtausen[d]feier der Rheinlande begangen“ wurde.

Doch nicht nur in der Rheinprovinz, sondern auch in zahlreichen anderen deutschsprachigen Regionen innerhalb und außerhalb der Reichsgrenzen fanden entsprechende Festivitäten statt, so etwa in Schleswig, Kiel, Berlin, Königsberg, Danzig, München, Innsbruck und Wien, maßgeblich initiiert vom „Reichsverband der Rheinländer“ beziehungsweise dem „Rheinischen Heimatbund“ unter Paul Kaufmann. In Danzig wurde beispielsweise zwischen dem 31. August und dem 5. September 1925 eine „Rheinische Woche“ ausgerichtet.

Musikalische Veranstaltungen gehörten zum Kernprogramm fast jeder einzelnen Feier. Aufgeführt wurden im Grunde flächendeckend Beethovens 9. Sinfonie, also die „Ode an die Freude“, sowie der Lobgesang auf „Die heilige deutsche Kunst“ aus der Schlussszene von Richard Wagners „Meistersingern“. Das 94. Niederrheinische Musikfest unter Mitwirkung von Richard Strauss (1864-1949) war ein Bestandteil der Kölner Jahrtausendfeier. Der Komponist und Musikredakteur Hermann Unger (1886-1958) bezeichnete diese im Programmheft als „wichtige und feierliche Gesinnungsbekundung“.[67] In Duisburg kamen unter anderem Gustav Mahlers Achte Sinfonie sowie Carl Maria von Webers Oper „Oberon“ zur Aufführung.

Überraschen mag die Aufführung des Festspiels „Heinrich aus Andernach“ aus der Feder Fritz von Unruhs (1885-1975). Als „eindeutig friedenstiftendes Symbol“ wird der Leichnam eines deutschen Unbekannten Soldaten, der allerdings für alle Weltkriegstoten steht, „als Aufforderung zum Frieden im die verfeindeten Länder verbindenden Rhein versenkt“.[68]

10. Die Befreiungsfeiern

Mit dem Jahr 1926 begann die Räumung des besetzten Gebietes, die sich an den Besatzungszonen orientierte. Begleitet wurde der Abzug der Besatzungstruppen von Befreiungsfeiern, die insbesondere in den Städten größere Ausmaße annahmen und politische Prominenz aus dem unbesetzten Gebiet anzogen. So versammelte sich am 1.2.1926 nach dem Abzug der französischen Besatzungstruppen eine große Menschenmenge auf dem Marktplatz vor dem Bonner Rathaus, während sich im Juli 1930 nach dem Abzug der letzten alliierten Truppenteile mit Reichspräsident Paul von Hindenburg (1847-1934, Amtszeit als Reichspräsident 1925-1934) sogar der höchste Repräsentant der Weimarer Republik auf eine Reise durch die geräumten rheinischen Gebiete machte. Dabei kam es gegen Ende der Feierlichkeiten in Koblenz am 22.7.1930 zu einem Unglück, das 38 Menschenleben forderte, als eine Stegbrücke über die Mosel unter der Masse der abströmenden Besucher einstürzte.

Auch Paul Wentzcke trat erneut hervor: „Der Höhepunkt seiner Tätigkeit als Vereinsleiter [des Düsseldorfer Geschichtsvereins] war 1930 die glanzvolle, von der Freude über die Räumung des Rheinlandes getragene Feier des 50jährigen Bestehens des Vereins im Schloß Benrath“.[69]

Plakat zur Jahrtausendausstellung in Aachen, 1925. (Stadtarchiv Aachen)

Mit nationalem Pathos und Deutschtümelei – allein elf Zeilen des abgedruckten dreistrophigen Gedichtes beginnen mit dem Wort „Deutsch“ – reichlich ausgestattet war das holzschnittartige Titelblatt der „Neuwieder Zeitung“ zur Rheinlandbefreiung vom 1.12.1929. Dort hieß es unter der Überschrift „Frei! Frei der Rhein!“:[70]

Deutsch ist der Rhein,

Der mediale Fortschritt wirkte sich auch auf die Feierlichkeiten anlässlich des endgültigen Endes der Rheinlandbesetzung aus, nicht zuletzt in Form von Rundfunksendungen. Die offizielle Kölner Befreiungsfeier vom 21.3.1926 anlässlich der Räumung der ersten Besatzungszone etwa, die in der großen Halle des Rheinparks mit Johann Sebastian Bachs g-moll-Phantasie begann und mit Friedrich Schillers „Ode an die Freude“ aus Beethovens 9. Sinfonie endete, wurde im Rundfunk – von der „Westdeutschen Funkstunde AG“ (WEFAG) – direkt übertragen. Ähnliches gilt für die Befreiungsfeiern am 30.11.1929 in Aachen, am 1. Dezember in Koblenz sowie am 15. Dezember in Bad Ems, nur teilten sich dieses Mal die „Westdeutsche Rundfunk AG“ (WERAG) sowie ihr südwestdeutsches Pendant, die SÜWRAG, die Verantwortung.

11. Die Resonanz in Kunst und Kultur

Im kulturellen Bereich waren es vor allem die zahlreichen Geschichts- und Heimatvereine, die sich dem nationalen Abwehrkampf verschrieben hatten. Ein prominentes Beispiel ist der im März 1925 gegründete Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande. Er fungierte als Schnittstelle zwischen Heimatforschung und Heimatkunde auf der einen sowie der an der Bonner Universität angesiedelten professionellen geschichtlichen Landeskunde der Rheinlande auf der anderen Seite. Sinn und Zweck des Vereins formulierte der Bonner Historiker Aloys Schulte auf der Jahreshauptversammlung 1927 in Kreuznach (heute Bad Kreuznach) folgendermaßen: „Der Verein hat sich die Aufgabe gestellt, die Geschichte der engeren Heimat zu pflegen, aber im Verbande mit der großen Heimat, im Verbande mit der Geschichte des deutschen Volkes und des deutschen Vaterlandes“.[71] Die Gründung des Vereins muss auch in Zusammenhang mit der Heimatbewegung gesehen werden, die, einem Werbeblatt des Vereins zufolge, „nirgendwo in deutschen Landen kräftigere Wurzeln geschlagen [hat] als am Rhein, wo fremde Bedrohung den Wert der heimatlichen Kulturgüter am deutlichsten erkennen ließ“.

Die Besetzung wirkte sich auch auf einige Bereiche der Kunst unmittelbar aus, etwa wenn in Düsseldorf wie vermutlich auch im übrigen Rheinland „das Hauptthema der örtlichen ,Denkmalskultur’ die Mahnung zur Einheit des Volkes“[72] wurde. Die Politik wies eine Tendenz zur Instrumentalisierung im Sinne des „nationalen Abwehrkampfes“ auf. Ausdruck dieser versuchten Vereinnahmung der Kunst war etwa die Verleihung der großen „Befreiungsplakette des Reichspräsidenten“ an den rheinischen Expressionisten Franz M. Jansen (1885-1958), einem Maler und Graphiker der „Rheinischen Moderne“, im Jahr 1930 für sein Bild „Regentag im Frühling“.

Die Instrumentalisierung und Förderung von „Kunst“ seitens der Politik erfuhr eine Fortsetzung, ja Steigerung, als wenige Jahre später die Nationalsozialisten an die Macht gelangten. So veröffentlichte Roland Betsch (1888-1945), der 1937 mit dem „Westmarkpreis“ ausgezeichnet worden war, unter dem Titel „Ballade am Strom“ im Jahr 1941 einen Roman in drei Bänden, in welchem er ganz im nationalistischen Geist die Besatzungszeit vornehmlich in der Rheinpfalz, mitunter jedoch auch in der benachbarten Rheinprovinz thematisierte. Hier orientierte sich das Wirken des Schriftstellers bereits an den gesetzten politischen Zielvorgaben. Ähnlich wie im Fall des Historikers und Archivars Paul Wentzcke gab es also auch im kulturellen Bereich Kontinuitätslinien, die über 1933 – und aufgrund der personellen Kontinuitäten letztlich über das Jahr 1945 – hinausreichten.

Französische Fahnenwache auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, 1929. (Bundesarchiv)

Auf der anderen Seite gab es durchaus versöhnliche Töne, die gewillt waren, die aufgeworfenen Gräben zu überbrücken. Den Schrecken des Krieges unverblümt schildern die Vertreter des literarischen Expressionismus, auf nationaler Ebene unter anderem Autoren wie Anton Schnack (1892-1973), Walter Hasenclever (1890-1940), Lion Feuchtwanger (1884-1958), Erich Mühsam (1878-1934), Ernst Toller (1893-1939) und Bert Brecht (1898-1956). Diese ließen die überkommenen Feindbilder verblassen und „tendierte[n] immer stärker zum Pazifismus und zu einer Politik der internationalen Verständigung“.[73]

Im Rheinland war es unter anderem die Koblenzer Malergruppe „Das Boot“, die eine Brücke über den nationalen Graben schlug. Nach und nach stießen auch französische Intellektuelle der Interalliierten Rheinlandkommission zu diesem Kreis. Viele rheinische Kunstschaffende und mit diesen befreundete Künstler betrachteten nach dem Schrecken, welchen Krieg und Militarismus über Europa gebracht hatten, den Rhein als verbindendes Band zwischen Frankreich und Deutschland. Künstlerisch richtete man den Blick nach Westen, insbesondere nach Paris, politisch setzte man sich für pazifistische Überzeugungen ein. Paul Eluard (1895-1952), Max Ernst, René Schickele (1883-1940) und Paul Adolf Seehaus (1891-1919) gaben diesen Bemühungen ein Gesicht.

Der Kölner Maler Franz W. Seiwert (1894-1933) plädierte in der von Franz Pfemfert (1879-1954) herausgegebenen „Aktion“ im konfliktträchtigen Jahr 1923 dafür, „die Rheinlandfrage [...] vom Standpunkt einer wahrhaften Internationalität“[74] aus zu betrachten. Die in Düsseldorf nach dem Krieg gegründeten Künstlervereinigungen „Das Junge Rheinland“ und der „Aktivistenbund“ sprachen sich ebenso für eine Verständigung mit Frankreich aus wie der Kreis um den Inhaber des „Kairos“-Verlages, Galeristen und Herausgeber der kurzlebigen Zeitschrift „Der Strom. Rheinische Zeitschrift für Literatur und Kunst“ Karl Nierendorf (1889-1947). Als Geschäftsführer der Kölner „Gesellschaft der Künste“ organisierte Nierendorf eine Vortragsreihe, in deren Rahmen Alfons Paquet (1881-1944) am 2.11.1919 unter dem Titel „Der Rhein als Schicksal“ eine Ansprache hielt, die für die rheinische Kunstszene Signalwirkung besaß: „Mit ihr beginnt eine Welle prowestlicher europäischer Bekenntnisse“.[75] „Der Strom“ gab dem Luxemburger Gust van Werveke (1896-1976) im Jahr 1919 Raum für einen Appell, der – nicht ohne ein gewisses Pathos – ebenfalls zu einer deutsch-französischen Annäherung beitragen wollte.[76] Von einer kollektiven Perpetuierung der deutsch-französischen „Erbfeindschaft“ konnte in der international ausgerichteten Kunstszene nicht die Rede sein. Die Mehrheit der Kunstschaffenden ließ sich nicht in diesem Sinne instrumentalisieren. Max Weber (1864-1920) siedelte im September 1922 sogar endgültig nach Frankreich über.

Carl Mierendorff (1897-1943) veröffentlichte zwischen 1919 und 1921 die politisch-literarische Zeitschrift „Das Tribunal“ in Darmstadt. Wie in den „Rheinischen Blättern“ wurde hier für einen Austausch zwischen deutschen und französischen Intellektuellen, für die deutsch-französische Verständigung geworben. Auch die Künstlergruppe um die linksrheinische Zeitschrift „Das Neue Rheinland“, die an der Profilierung einer „rheinischen Eigenart“, einer rheinischen Identität interessiert war und sich zu diesem Zwecke sowohl von „Berlin“ als auch von Frankreich abgrenzte, verlor den Gedanken der Versöhnung und Völkerverständigung nicht aus den Augen: „Das ,Neue Rheinland’ verstand sich als Podium für die rheinische Kunst, Kultur und Dichtung, wollte kulturelle Brücken bauen und einen Beitrag zur Völkerversöhnung leisten, wobei das Rheinland den Mittelpunkt für diese geistige, politische und kulturelle Erneuerung bilden sollte“.[77]

Es lohnt sich, den 1903 in Ehrenbreitstein (heute Koblenz-Ehrenbreitstein) geborenen Schriftsteller Joseph Breitbach genauer zu betrachten. In seinem Oeuvre spielt die Besatzungszeit eine bedeutende Rolle, nicht zuletzt in dem 1932 erschienenen Roman „Die Wandlung der Susanne Dasseldorf“. Die 1929 in Toulon geschriebene Erzählung „Education Sentimentale“ handelt von dem in ärmlichen Verhältnissen lebenden, jugendlichen Kleinkriminellen Pitter Bünger und spielt im von den Amerikanern besetzten Koblenz, unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkrieges. Bei der Schilderung der amerikanischen Besatzungssoldaten enthält sich Breitbach jeglicher Ideologie, geschweige denn Feindseligkeit. Die Erzählung beginnt mit der Erwähnung der Besetzung der Stadt Koblenz durch die Amerikaner: „An dem Tag, als die amerikanischen Besatzungstruppen im Winter 1918 in Koblenz zum erstenmal den Rhein sahen, stand Pitter Bünger vor Gericht“.[78] Breitbach sieht in der Besatzungszeit die Kulisse seines im Entstehen begriffenen Romans, wie er seinem Freund Alexander Mohr am 16.6.1926 in einem Brief mitteilt. Er spricht von der „großartigen Kulisse der Besatzung im Rheinland in den Jahren 1920-25“.[79] Eine nennenswerte Verbitterung Breitbachs gegenüber der Besatzung ist all dem nicht zu entnehmen. Im Gegenteil: Er, der schon in den frühen 1920er Jahren als „Kenner der französischen Lyrik und Literatur“ galt, siedelte genau in dem Jahr, in dem sich allmählich die letzten bis dahin verbliebenen Besatzungstruppen für die Heimkehr rüsteten, 1929, nach Frankreich über. Von der Perzeption der Besatzung seitens Breitbachs zeugt auch seine Korrespondenz mit Alexander Mohr. Die Briefe sind zum Teil in französischer Sprache gehalten, und Breitbach zeichnet in einem Schreiben vom 9.1.1924 ein nicht unbedingt nachteiliges Bild der Interalliierten Rheinlandkommission: „Ich habe übrigens jetzt hier fabelhafte Entdeckungen gemacht. Die Rheinland-Kommission ist ein Asyl für Dadaisten, Surrealisten, pour toutes sortes de poètes. So kenne ich jetzt Eric de Haulleville, dessen schönstes Buch ,Dénouements’, Editions Disque [V]ert ich Dir sehr empfehle“.[80]

Abzug französischer Truppen aus Koblenz, Dezember 1929. (Bundesarchiv)

In der Architektur – die naturgemäß eher auf Gelder beziehungsweise Aufträge der öffentlichen Hand und des Großbürgertums angewiesen war als die Literatur – gab es schon eher die Tendenz, sich im nationalen Sinne und somit gegen die alliierte Besatzung zu profilieren. So hält Jürgen Wiener mit Blick auf den rheinischen Hochhausbau während der Besatzungszeit fest: „Mögen insbesondere in Berlin Hochhäuser schon vor dem Krieg geplant worden sein, so entstanden im Rheinland in den Jahren 1921–1924 mehr Hochhäuser als in allen anderen deutschen Städten zusammen. Da dies genau in die Jahre der Besetzung der Rheinlande fiel, wird man hinter diesen Anstrengungen [...] auch eine selbstbewusste Demonstration von Stärke gegenüber den westlichen Nachbarn lesen müssen. Sie waren Signale des unbeugsamen Willens und der wiederzugewinnenden Macht“.[81]

In der Musikbranche machte sich ebenfalls ein nationaler Ton bemerkbar, der mit der Rheinlandbesetzung in Zusammenhang stand. Zum einen gab es die Mitwirkung bei den Jahrtausendfeiern im Jahr 1925, zum anderen programmatische Aussagen, die den deutschen Charakter der Musik und somit letztlich des besetzten Gebietes stark hervorhoben. So stellte der Kölner Verleger und Musikwissenschaftler Gerhard Tischer (1877- nach 1952) in seiner „Rheinischen Musik- und Theater-Zeitung“ 1925 anlässlich der Jahrtausendfeiern fest: „Wenn es gilt das Deutschtum zu betonen, dann muß der Deutschesten aller Künste, der Musik[,] schon ein besonders großer Raum gewährt werden“.[82] Im „Deutschen Jahrbuch für Musik“, das 1923 erstmals im Essener Rheinischen Musikverlag Otto Schlinghoffs erschien, wurden ähnliche Töne angeschlagen. Hans Pfitzner (1869-1949) fragte, was „noch deutsch“ sei: „Sind es die, denen an der Zugehörigkeit des Elsaß zu Deutschland, dem Schicksal der Kolonien, der Balten, Danzigs, Tirols, des Saar- und Ruhrgebiets liegt“? Weiter beklagte er, „[w]as mit unserm armen Land geschehen ist von außen an [...] Schmach, Hohn, Schimpf und Verachtung“. Hans Joachim Moser (1889-1967) appellierte in derselben Zeitschrift an die Leser: „Ein edles Nationalgefühl im Publikum unserer Konzertsäle nicht verkommen zu lassen, zeigt sich gerade in der furchtbaren Not der Gegenwart als dringend geboten [...]. In der uns von den Feinden zugedachten Verelendung und Vernichtung unserer Wirtschaft ist auch unsere Kunst mit eingeschlossen“. Der Herausgeber Rolf Cunz, Kritiker der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung“ und Musikredakteur der Zeitschrift „Der Hellweg. Westdeutsche Wochenschrift für deutsche Kunst“, sieht in seinem Artikel, in welchem er die „Werbegastspiele ins unbesetzte Gebiet“ des „vereinigten Ruhrorchesters“ 1923 in München und Berlin thematisiert, den „Glauben an den Endsieg deutscher Kultur, deutscher Kunst, deutscher Musik“ bestätigt. Tischer hatte bereits 1922 in seiner Zeitung, gerichtet an die Adresse der Bewohner der besetzten Gebiete, resümiert: „Deutsche Musik pflegen heißt deshalb, am Wiederaufbau des niedergebrochenen Volkes mitarbeiten“.

Anders als die hierfür prädestinierten Wissenschaftsdisziplinen – allen voran, wie oben dargelegt, die Geschichtswissenschaft – ließ sich die rheinische Kunstszene nicht so einfach vor den Karren der Politik spannen. Ein beachtlicher Teil der Kunstschaffenden – insonderheit der Literaten – verschrieb sich vielmehr dem Gedanken des Pazifismus, der Versöhnung und Völkerverständigung. Konzis fasst Gertrude Cepl-Kaufmann die damalige Befindlichkeit vieler rheinischer Literaten zusammen: „Die Vorstellung, dass mit der Herausforderung auf den Ersten Weltkrieg zu reagieren, sich notwendigerweise Lager von Kriegsanhängern und -gegnern hätten bilden müssen, ist zu einfach. Dennoch wird man gerade in Kreisen der rheinischen Schriftsteller eine Dominanz pazifistischer Bekenntnisse finden. Die Verbindungen zu Frankreich, zur Kulturmetropole Paris, hatten eine lange Tradition. Walter Hasenclever, von Unruh, René Schickele und Carl Einstein lebten lange Jahre dort. Selbst konservative Autoren wie [...] Jakob Kneip hat [!] mit einer Rede ,An die Freunde' sein profranzösisches Bekenntnis ausgesprochen und zur Versöhnung aufgerufen. Für die meisten ging dieser Suche nach Versöhnung allerdings erst das Erlebnis und die Erkenntnis vom Schrecken und der Barbarei des Krieges voraus“.[83]

12. Quellen

Wichtige archivische Quellen befinden sich außer in vielen kommunalen Archiven des ehemaligen Besatzungsgebietes im Landeshauptarchiv Koblenz, im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen - Abteilung Rheinland, im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin sowie im Bundesarchiv mit seinen verschiedenen Standorten. Ferner sind zu beachten die Akten der Rheinlandkommission (Serie AJ9), nach dem französischen Hochkommissar Paul Tirard auch „Papiers Tirard“ genannt, sowie weitere Bestände von Akten verschiedener französischer Ressorts (vgl. hierzu Lauter, Sicherheit und Reparationen, S. 18-19 mit Anm. 36).

13. Literatur

Allen, Henry T., Mein Rheinland-Tagebuch, autorisierte deutsche Ausgabe, Berlin 1923.

Beaupré, Nicolas, Das Trauma des großen Krieges 1918–1932/33 (WBG Deutsch-Französische Geschichte Band 8), aus dem Französischen übersetzt von Gaby Sonnabend, Darmstadt 2009.

Betsch, Roland, Ballade am Strom. Roman in drei Büchern, Berlin 1941.

Breitbach, Joseph, Die Wandlung der Susanne Dasseldorf (Joseph Breitbach. Werke in Einzelausgaben. Mainzer Reihe. Neue Folge, Band 4), hg. von Alexandra Plettenberg-Serban und Wolfgang Mettmann, Göttingen 2006.

Breitbach, Joseph, Education Sentimentale, in: Breitbach, Joseph, Rot gegen Rot. Die Erzählungen (Joseph Breitbach. Werke in Einzelausgaben. Mainzer Reihe. Neue Folge, Band 7), hg. von Alexandra Plettenberg-Serban und Wolfgang Mettmann, Göttingen 2008, S. 194-201.

Brühl, Carlrichard, Deutschland – Frankreich. Die Geburt zweier Völker, 2., verb. Aufl., Köln /Wien 1995.

Cepl-Kaufmann, Gertrude, Im Rheinland der Nachkriegszeit, in: Cepl-Kaufmann, Gertrude /Krumeich, Gerd / Sommers, Ulla (Hg.), Krieg und Utopie. Kunst, Literatur und Politik im Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg (Begleitband zur Ausstellung 2006, Bunkerkirche Düsseldorf, Siebengebirgsmuseum der Stadt Königswinter), Essen 2006, S. 32-46.

Cepl-Kaufmann, Gertrude, Schriftsteller und Krieg, in: Cepl-Kaufmann, Gertrude Krumeich, Gerd / Sommers, Ulla (Hg.), Krieg und Utopie. Kunst, Literatur und Politik im Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg (Begleitband zur Ausstellung 2006, Bunkerkirche Düsseldorf, Siebengebirgsmuseum der Stadt Königswinter), Essen 2006, S. 260-270.