Zu den Kapiteln

Schlagworte

Robert Daum war vom 30.10.1946 bis zum 2.11.1948 und erneut vom 2.11.1949 bis zum 7.11.1951 Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Mit großer Tatkraft bemühte er sich in den unmittelbaren Nachkriegsjahren um die Enttrümmerung der Stadt und den raschen Wiederaufbau vor allem von Wohnhäusern. Die Planung einer vierspurigen Straße durch das enge Tal der Wupper geht ebenfalls auf ihn zurück.

Robert Daum, der Sohn des Fuhrunternehmers Carl Robert Daum und seiner Ehefrau Mette, geborene Bredtmann, wurde am 8.1.1889 in Hahnerberg auf den Südhängen Elberfelds (heute Stadt Wuppertal) geboren. Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete der aufgeweckte Junge als Hausdiener und danach als Transportarbeiter in einem Fuhrunternehmen. Schon als 16jähriger fand er den Weg in die Arbeiterbewegung, er wurde Mitglied der SPD und der Gewerkschaft der „Staats- und Gemeindearbeiter“. 1914 heiratete er die zwei Jahre ältere Dienstmagd Anna Katharina Elisabeth Eisenträger. Dem Paar wurden zwei Kinder geboren, Elisabeth (geboren 1915) und Anna (geboren 1918). Im selben Jahr begann Daum eine hauptberufliche Tätigkeit in der Verwaltung der Gewerkschaft, 1932 wurde er Bezirksleiter von Westfalen. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde Daum als Soldat eingezogen und verbrachte den Krieg an der Front auf verschiedenen Kriegsschauplätzen.

Schon bald nach Kriegsende zeichnete sich ab, dass Daum mit Hilfe der Arbeiterbewegung, die einen großen Teil der politischen Verantwortung in der neuen Republik trug und fähige Leute dringend brauchte, eine politische Karriere anstrebte. Zu weiterer theoretischer Ausbildung absolvierte er 1922/1923 einen Lehrgang an der „Akademie der Arbeit“ in Frankfurt am Main, einer erst 1921 von Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) und seinen Freunden gegründete „Hochschule für das Volk der Arbeit“, die eng mit der jungen Frankfurter Universität kooperierte. 1924 wurde Robert Daum als Abgeordneter der SPD in die Elberfelder Stadtverordnetenversammlung gewählt. Diesem Gremium gehörte er bis 1929 an. Als in jenem Jahr die neue Stadt Wuppertal aus Elberfeld, Barmen, Ronsdorf, Vohwinkel, Cronenberg und Beyenburg gebildet und deshalb ein neuer Stadtrat gewählt wurde, erhielt er erneut ein Mandat. Neben seiner Tätigkeit für die Gewerkschaft bewegte er sich auch an anderer Stelle im Umfeld der Arbeiterbewegung, wo sein inzwischen erworbenes theoretisches Wissen, aber auch sein vermittelndes Auftreten gefragt war, zum Beispiel in den Aufsichtsräten von gewerkschaftsnahen Unternehmen in der Region. 1931 übernahm er den Vorsitz der Wuppertaler Gruppe des „Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold“, einer Organisation von Kriegsveteranen, die unter Mithilfe der SPD, des Zentrums und der Deutschen Demokratischen Partei gegründet worden war, um die Weimarer Republik vor ihren extremistischen Feinden auf dem rechten wie dem linken politischen Spektrum zu verteidigen.

Von April bis Juli 1932 entsandte die SPD Daum als „Nachrücker“ in den Reichstag. Bei den Wahlen im Juli 1932 verzeichnete die Partei leichte Verluste, Daum konnte sein Mandat in Berlin nicht behalten. Er blieb Wuppertaler Stadtverordneter und übernahm den Vorsitz der SPD-Fraktion im Stadtrat.

Nach der Machtergreifung der NSDAP im Januar 1933 und den Reichstagswahlen im März wurden auch die kommunalen Machtverhältnisse in Deutschland revidiert. Die Neuwahl des Wuppertaler Stadtrates am 13.3.1933 bestätigte Daums Mandat, doch die SPD in diesem Gremium war von 18 Sitzen auf elf Sitze geschrumpft. Die NSDAP dagegen war auf 37 Sitze angewachsen – vorher hatte sie nur zwei gehabt. In der ersten Zusammenkunft des neuen Stadtrates wurde – ganz im Sinne der antiparlamentarischen Ideologie der NSDAP - ein 12-köpfiger „Beschlussausschuss“ vereinbart, der jetzt die kommunalpolitischen Entscheidungen zu fällen hatte. In dieses Gremium entsandte die SPD den inzwischen zum Fraktionsvorsitzenden gewählten Daum.

Doch arbeiten konnte Daum hier nicht mehr. Schon Ende April 1933 wurde er wegen angeblicher Beleidigung des Reichskanzlers Adolf Hitler (1889-1945) „in Schutzhaft“ genommen und in das Polizeigefängnis nach Hamm gebracht. Zu einem gerichtlichen Prozess kam es nicht. Im Mai 1933 kam er erneut Schutzhaft, dieses Mal in Essen, wieder ohne Gerichtsverfahren. Er verlor seine berufliche Existenz und fristete ein karges Leben als Versicherungsvertreter und seit 1936 als Grundstücksmakler, fortdauernd angewiesen auf die Unterstützung durch seine Töchter. Im Zweiten Weltkrieg wurde er zur Arbeit in der Rüstungsindustrie verpflichtet. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 wurde er kurzzeitig erneut festgenommen. In die Attentatspläne war er jedoch nicht verwickelt.

Aufräumarbeiten in Wuppertal, hier nach einem Erdrutsch beim Landgericht, 1948, Foto: Carl Andreas Abel. (Stadtarchiv Wuppertal)

Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ nahm Daum seine politische Arbeit sogleich wieder auf. Bei der öffentlichen Kundgebung anlässlich der Gründung der Einheitsgewerkschaften in Wuppertal im September 1945 war er einer der beiden Redner. Ihm wurde die Geschäftsführung des Ortsausschusses des FDGB - so hieß der DGB damals noch - übertragen. Und im Dezember 1945 ernannte ihn die britische Militärregierung zu einem der 56 „vorläufigen“ Wuppertaler Stadtverordneten, deren Aufgabe unter anderem darin bestand, die erste demokratische Wahl des Stadtparlaments vorzubereiten, die am 13.10.1946 nach britischem Mehrheitswahlrecht stattfand. Von den 48 Sitzen errang die SPD 34, eine überwältigende Mehrheit. Kein Wunder also, dass der Vorsitzende Robert Daum am 30.10.1946 zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Das erste frei gewählte Stadtoberhaupt erhielt dabei die Stimmen aller Stadtverordneten.

Daum präsidierte über eine trostlose Trümmerlandschaft mit hungernden und frierenden Menschen. Angesichts des nahenden Winters drang er darauf, vor allem die Ernährung der Bevölkerung zu verbessern. So veranlasste er den Stadtrat, zusätzliche Nahrungsmittel aus den Reservebeständen und über die zugeteilten Kontingente hinaus zur Verfügung zu stellen. Den Befehl der Briten, diese Maßnahme unverzüglich zu beenden, ignorierte Daum. Darauf erschien der britische Militärgouverneur William Asbury persönlich in Wuppertal. Wegen seiner Eigenmächtigkeit rechnete Daum schon mit seiner Absetzung und Festnahme. Die Besatzungsmacht kritisierte ihn scharf, war aber offensichtlich von der Courage des Oberbürgermeisters beeindruckt und versprach weitere Lieferungen. Als diese ausblieben, riefen die Gewerkschaften zu einem Generalstreik auf. Am 25.3.1947 folgten über 80.000 Wuppertaler Arbeitnehmer dem Aufruf und vor dem „Neuen Rathaus“, dem Wuppertaler Polizeipräsidium, wo die Stadtverwaltung behelfsmäßig untergekommen war, versammelten sich fast 40.000 Demonstranten, an der Spitze der Oberbürgermeister selbst. Im Laufe des Jahres verbesserte sich dann die Ernährungssituation in der Stadt.

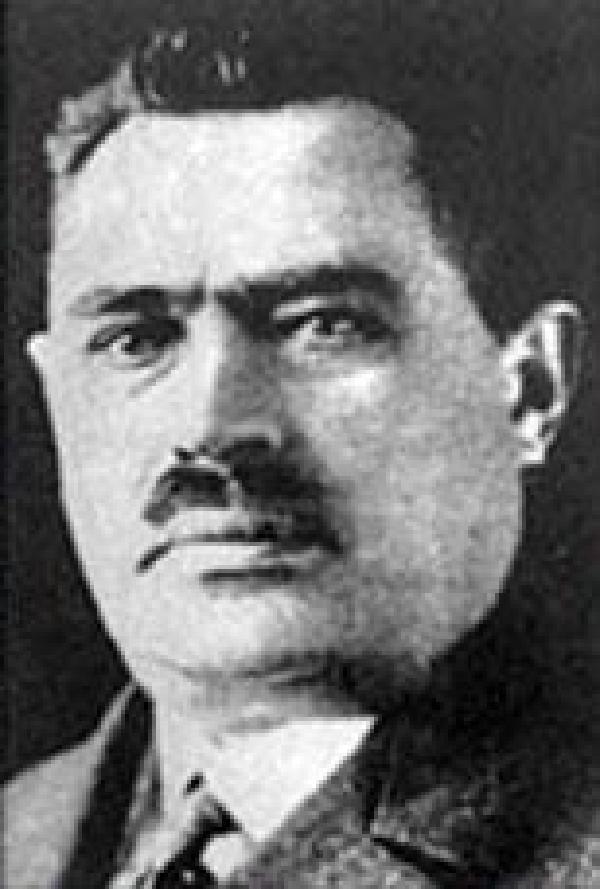

Oberbürgermeister Daum (rechts) bei der Räumung von Trümmern in der Aue, 1948, Foto: Schoth. (Stadtarchiv Wuppertal)

Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die Stadt Wuppertal begonnen, in der Talsohle Grundstücke zu erwerben und die Planungen für eine autogerechte Talstraße voranzutreiben. Daum veranlasste, dass diese Planungen weitergeführt wurden und der Stadtrat schon 1947, inmitten des Trümmerelends, einstimmig den Bau einer vierspurigen Straße in dem engen Tal der Wupper beschloss – angesichts der Nöte der Bevölkerung eine überraschende, vielen kaum verständliche Entscheidung, die der Oberbürgermeister zur Existenzfrage seiner Stadt erklärt hatte.

Neben dem Hunger war die Wohnungsnot ein großes Problem. Wie in anderen Städten auch waren etwa zwei Drittel der bei Kriegsbeginn vorhandenen Wohnungen zerstört worden. Das Problem wurde in Wuppertal dadurch verschärft, dass die Stadt eine nahezu ungebremste Rückwanderung von Evakuierten erlebte und schon im Mai 1947 mit 337.000 Einwohnern etwa 82 Prozent der Einwohnerzahl von 1939 erreichte, während etwa die Städte des Ruhrgebiets damals nur zwischen 60 und 70 Prozent ihrer Vorkriegsbevölkerung aufwiesen. Daum drang auf die rasche Beseitigung der Trümmer, und nach der Währungsreform 1948 begann der Wiederaufbau Wuppertals auf breiter Front und ähnlich gesichtslos wie in anderen westdeutschen Städten.

Bei den Kommunalwahlen im Oktober 1948 wurde die SPD zwar erneut die stärkste Partei, Daum jedoch verlor sein Amt, weil CDU und FDP sich auf den gemeinsamen Kandidaten Otto Schmidt (1902-1984) einigten, der aber die kommunalpolitische Linie seines Vorgängers, der inzwischen auch zum Vorsitzenden der SPD in Wuppertal gewählt worden war, fortsetzte.

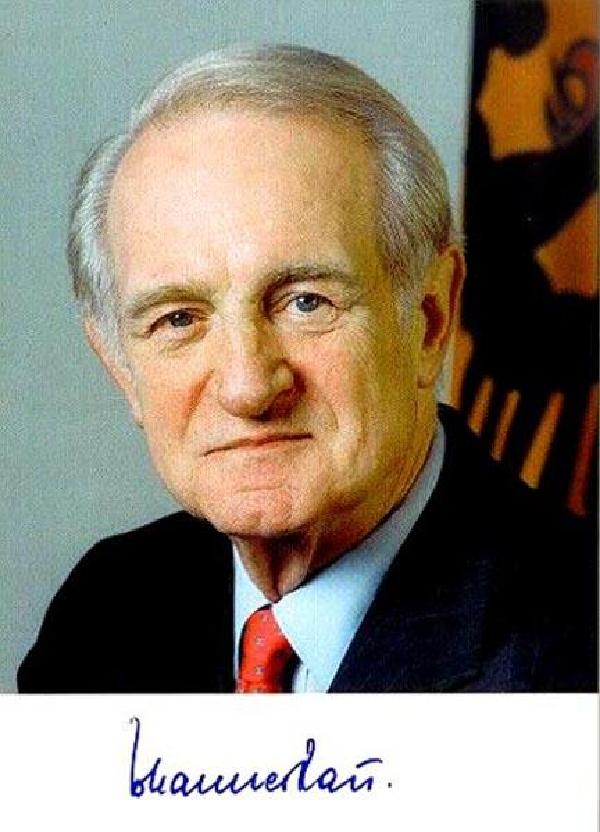

Porträt Robert Daum, undatiert. (Stadtarchiv Wuppertal)

Daum war 1946 auch in den Landtag des neuen Landes Nordrhein-Westfalen gewählt worden, schied aber bereits im folgenden Jahr wieder aus. Dem Wirtschaftsrat für die westlichen Besatzungszonen gehörte er von Februar 1948 bis zur Gründung der Bundesrepublik 1949 an. Im November desselben Jahres wurde er noch einmal zum Oberbürgermeister gewählt, bekleidete das Amt aber nur zwei Jahre. 1953 errang er ein Bundestagsmandat, 1957 aber lehnte er eine sichere Wiederwahl mit der Begründung ab, er wolle nur in seiner Heimat politisch wirken.

Robert Daum starb am 6.5.1962 im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts während eines Kuraufenthalts in Bad Gastein in Österreich. Er wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in seiner Heimatstadt begraben.

Quellen

Verwaltungsbericht der Stadt Wuppertal für die Jahre 1938-1946. Bearbeitet von Stephan Schön. Wuppertal 1947.

Verwaltungsbericht der Stadt Wuppertal für das Jahr 1947. Bearbeitet von Stephan Schön. Wuppertal 1948.

Verwaltungsbericht der Stadt Wuppertal für die Jahre 1948-1953. Zusammengestellt durch das Stadtarchiv Wuppertal. Wuppertal 1954.

Literatur

Uwe Eckardt: „Der Bonzentraum ist ausgeträumt, im Rathaus wird nun aufgeräumt.“ Zur Verwaltungsgeschichte 1933-1937. In Klaus Goebel (Hg.): Wuppertal in der Zeit des Nationalsozialismus. Wuppertal 1984.

Inge Marßolek: Arbeiterbewegung nach dem Krieg (1945-1948). Am Beispiel Remscheid, Solingen, Wuppertal. Frankfurt/New York 1983.

Kurt Schnöring: Robert Daum. Vom Transportarbeiter zum Oberbürgermeister. In: Hans-Joachim de Bruyn-Ouboter (Hg.): Wuppertaler Biographien, 17. Folge. Wuppertal 1993, S. 30-37.

Bau der Bundesallee (B7) am Döppersberg, Teil der vierspurigen Straße durch das Tal der Wupper, 1950, Foto: Stadtarchiv Wuppertal.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Wittmütz, Volkmar, Robert Daum, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/robert-daum-/DE-2086/lido/5811b5e6068934.71458710 (abgerufen am 26.04.2024)