Zu den Kapiteln

Der Ingenieur Franz Lenze, ein Fachmann für Kokereitechnik, den Bau und Betrieb von Leitungssystemen und die industrielle sowie kommunale Gas- und Wasserversorgung, war seit 1906 in Unternehmen des Thyssen-Konzerns am Niederrhein tätig und schuf im Sinne August (1842–1926) und Joseph (1844–1915) Thyssens aus den Gas- und Wasserversorgungsbetrieben des Konzerns das erste und zeitweilig größte deutsche Ferngasversorgungsunternehmen, die Thyssensche Gas- und Wasserwerke GmbH. Die Belieferung einer Stadt mit aufbereitetem Kokereigas, das über eine Entfernung von 52 Kilometern transportiert wurde (1910), stand am Beginn der Geschichte der deutschen und der europäischen Gas-Fernversorgung. Auch durch Erfindungen förderte Lenze den technischen Fortschritt in der industriellen Ferngaswirtschaft. Das unter seiner Leitung geschaffene Ferngaswerk in Hamborn (heute Stadt Duisburg) war 1937 das größte seiner Art in der Welt. Von 1927 bis zu seinem Tod entwickelte Lenze ferner im Auftrag des Bergwerkseigentümers Heinrich Thyssen-Bornemisza (1875–1947) das moderne, mit einem eigenen Rheinhafen ausgestattete Verbundbergwerk Walsum (heute Stadt Duisburg).

Franz Lenze wurde am 5.11.1878 als Sohn des städtischen Gaswerksdirektors Philipp Lenze und seiner Ehefrau Maria Elisabeth geborene Hülster in Düren geboren und war römisch-katholischen Bekenntnisses. Er studierte Maschinenbau und Chemie an der Technischen Hochschule Karlsruhe, die er 1903 als Diplom-Ingenieur in der Fachrichtung Chemie verließ. In der folgenden Zeit machte er in dem 1902 in Betrieb genommenen Gaswerk der Thüringer Gasgesellschaft (Leipzig) in Niedersedlitz bei Dresden erste praktische berufliche Erfahrungen. Von dort wechselte er zum Gas- und Wasserwerk der Stadt Mülheim an der Ruhr.

In Mülheim wurde der dort lebende Industrielle und Konzernchef August Thyssen auf Lenze aufmerksam. Er holte Lenze am 1.10.1906 als Oberingenieur und Mitgeschäftsführer in die Wasserwerk Thyssen & Cie. GmbH (WTC), das damalige Kernstück der im Aufbau begriffenen Gas- und Wasserwirtschaft des Konzerns mit seinen Werken im Raum Hamborn, in Mülheim und Dinslaken. Der Thyssen-Konzern bestand im Kern aus der Gewerkschaft Deutscher Kaiser (GDK), die Bergwerke, zwei Kokereien, ein Stahlwerk und ein Walzwerke betrieb, und den stahlverarbeitenden Betrieben der Thyssen & Co. OHG in Mülheim. Die WTC war 1903 aus der Verselbständigung des Wasserwerkes der Thyssen & Co. an der Ruhr in Styrum bei Mülheim hervorgegangen. Sie hatte 1907 neben dem Ruhrwasserwerk eine Betriebsstätte in Hamborn mit einem 52 Meter hohen Wasserturm und eine Anlage zur Reinigung von Kokereigas sowie eine Gebläsestation bei der Kokerei 4/8 der GDK, ebenfalls in Hamborn. 1907 versorgte die WTC außer den Konzernwerken Hamborn und weitere Gemeinden mit Wasser sowie Hamborn und Walsum mit aufbereitetem Kokereigas, das die Gemeinden vor allem zur Straßenbeleuchtung nutzten.

Bei der WTC wartete auf Lenze die Aufgabe, gemeinsam mit den schon dort tätigen Gas- und Wassertechnikern die von August und Joseph Thyssen beabsichtigte Erschließung eines größeren Versorgungsgebietes des Unternehmens voranzutreiben. Das Konzept bestand im Verkauf des für die Zwecke der Konzernbetriebe nicht benötigten „Überschussgases“ an kommunale Gaswerke, die bis dahin selbst Gas produziert hatten, und private Abnehmer.

1907 heiratete Lenze Paula Schieffer; aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Der Erste Weltkrieg bedingte eine Unterbrechung der beruflichen Laufbahn bei Thyssen & Cie.; Lenze leistete Kriegsdienst als Hauptmann der Pioniertruppen an der Front und erhielt das Eiserne Kreuz I. Klasse.

In Lenzes erstem Dienstjahr bei der WTC stellte das Unternehmen eine Gasleitung nach Mülheim zur Versorgung der dortigen Thyssenwerke fertig, die bis dahin ein eigenes Gaswerk betrieben hatten; zugleich wurde die Gasversorgung der Städte Mülheim und Oberhausen aufgenommen. Zu einem Meisterstück geriet die 1910 gebaute, 52 Kilometer lange Gasfernleitung von Hamborn nach Barmen (heute Stadt Wuppertal), das am 9.3.1910 einen Vertrag mit der WTC geschlossen hatte, wonach diese den gesamten Gasbedarf der Industriestadt befriedigen und das dortige Gaswerk nur noch als Weiterverteiler dienen sollte. Die „Barmener Leitung“ der WTC war damals die längste Rohrleitung Europas. Am 25.11.1910 wurde mit der Gaslieferung nach Barmen begonnen; dieser Tag gilt als Geburtstag der Gas-Fernversorgung. Zur Versorgung Barmens und der anderen Vertragspartner wurde auf dem Gaswerksgelände in Hamborn eine Gasreinigungs-Apparate-Kompressoranlage für eine Tagesleistung von 150.000 Kubikmeter errichtet. 1912, als außer den Thyssenschen Konzernwerken die Städte und Gemeinden Hamborn, Walsum, Dinslaken, Wesel, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Heiligenhaus, Velbert, Neviges (heute Stadt Velbert) und Barmen versorgt wurden, stieg die Gasabgabe auf 30,4 Millionen Kubikmeter (1907 hatte sie nur 4,5 Millionen Kubikmeter betragen). Das Gasrohrnetz der WTC war Ende 1912 143,4 Kilometer lang.

Wie die Gasversorgung, weitete die WTC durch Lieferverträge mit Gemeinden auch die Wasserversorgung aus. 1907/1908 baute sie ein Wasserwerk am Rheinufer in Laar bei Duisburg-Ruhrort, das durch 17 Kesselbrunnen Grundwasser und uferfiltriertes Rheinwasser förderte. Die Wasserversorgung der WTC erstreckte sich 1912 auf ein Gebiet, in dem 425.000 Einwohner lebten; Abnehmer der in diesem Jahr abgesetzten 49,77 Millionen Kubikmeter Wasser waren die GDK mit den Hamborner Betrieben, dem Walzwerk Dinslaken und den angegliederten Gewerkschaften Rhein I und Lohberg, die AG für Hüttenbetrieb in Duisburg-Meiderich, die Zeche Neumühl in Hamborn, einige weitere industrielle Großabnehmer, die jeweiligen Gemeindeeinrichtungen und sämtliche Haushalte in Hamborn und Walsum. 1913 veräußerte Thyssen das Ruhrwasserwerk der WTC an die Rheinisch-Westfälische Wasserwerks-GmbH in Mülheim, die auch die Versorgung der Wasserabnehmer östlich der Stadtgrenzen von Hamborn und Duisburg übernahm, während das Rheinwasserwerk Laar mit dem Versorgungsgebiet in Hamborn, Walsum und Dinslaken der GDK angegliedert wurde. Mit dem Werk Laar fielen die Hälfte des bestehenden Wasserrohrnetzes (rund 180 Kilometer Länge) und drei Fünftel des Wasserumsatzes (rund 31 Millionen Kubikmeter) der WTC an die GDK. 1914/1915 wurde eine neue Wassergewinnungsanlage am Rhein unterhalb von Haus Knipp angelegt, von der das Wasser durch ein elektrisch betriebenes Zusatzpumpwerk dem Hauptpumpwerk in Laar zugeführt wurde. Seit 1916 belieferte die GDK auch die Städte Werden und Kettwig (beide heute Stadt Essen) mit Wasser.

Bei der Auflösung der WTC im Jahr 1913 gingen auch die Hamborner Gasaufbereitungsanlagen und alle Gaslieferverträge der WTC an die GDK über, die den Gas- und Wasserbereich neben dem Bergbau- und dem Hüttenbereich als besondere Abteilung führte. Lenze trieb die Ausweitung des Liefergebietes durch Verträge mit weiteren Städten und Gemeinden wie Bocholt und Kettwig vor der Brücke (heute Stadt Essen) voran. 1918 reichte das Leitungsnetz im Norden bis zur niederländischen Grenze. Die Gasabgabe stieg von knapp 38 Millionen Kubikmeter im Jahr 1914 auf 71,7 Millionen Kubikmeter im Jahr 1919.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nahm die Familie Thyssen eine Neuordnung ihres Konzerns vor. Mit Wirkung vom 1.1.1919 wurde die GDK aufgelöst. Für den Hüttenbereich wurde die Gewerkschaft August Thyssen-Hütte (ATH) geschaffen, die zugleich Mehrheitsgewerkin der Gewerkschaft Friedrich Thyssen (Bergbau-Bereich) war; beide hatten ihren Sitz in Hamborn. Als einer der wichtigsten Berater August Thyssens wurde Lenze in den Grubenvorstand der ATH berufen, dem er bis zur Gründung der Vereinigte Stahlwerke AG im Frühjahr 1926 angehörte. Die Gas- und Wasserwerke wurden zunächst mit der ATH verbunden und am 25.1.1921 in der Gasgesellschaft mbH in Hamborn zusammengefasst, deren Geschäftsführung Julius Thyssen (ein Sohn Joseph Thyssens) und Lenze übernahmen (Julius Thyssen schied 1932 aus Krankheitsgründen aus). Die bereits Ende 1918 gegründete Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH (NGW) erhielt die Aufgabe, die Kleinverbraucher in der Stadt Hamborn, der Gemeinde Walsum und weiteren Gemeinden mit Gas und Wasser zu versorgen, wobei Gas und Wasser von der ATH, dann von der Gasgesellschaft bezogen wurden. In der Geschäftsführung und bei der Belegschaft von Gasgesellschaft und NGW bestand eine vollständige Personalunion. 1927 nahm die Gasgesellschaft den Namen Thyssensche Gas- und Wasserwerke GmbH (TGW) an. Obschon die beiden Thyssen-Kokereien in Hamborn nicht der Gasgesellschaft, sondern der August Thyssen-Hütte (Kokerei 3/7) und der Gewerkschaft Friedrich Thyssen (Kokerei 4/8) gehörten, leitete Lenze die 1919 begonnene Vollmechanisierung dieser Betriebe, auf denen die ersten Kohlen-Misch- und Zerkleinerungsanlagen im Ruhrgebiet installiert wurden. Im Gründungsjahr der Gasgesellschaft setzte diese knapp 83 Millionen Kubikmeter Gas ab. Die Aufbereitungsanlagen in Alt-Hamborn wurden zu einem großen Ferngaswerk ausgebaut. Mit diesem Werk verbunden war ein 1926 gebauter Großgasbehälter in Hamborn-Bruckhausen, der als Puffer zwischen der kontinuierlich Gas liefernden Kokerei und der unregelmäßigen Abgabe des Ferngaswerkes fungierte; der 107,5 Meter hohe, 300.000 Kubikmeter fassende Gasspeicher war bei seiner Inbetriebnahme – für zwei Jahre – der größte Gasbehälter der Welt. Auch im Wasserbereich wurde investiert; zusätzlich zu dem Wasserwerk in Laar bauten die Gasgesellschaft und die NGW 1922 ein zweites Werk am Rhein in Beeckerwerth, unterhalb von Haus Knipp, damals das größte Wasserwerk Europas.

Die Bildung der Vereinigte Stahlwerke AG (VSt) 1926 ging mit einer Teilung des Thyssen-Konzerns einher. Anders als die ATH, die Bergwerke Friedrich Thyssen, Wehofen und Lohberg, die Hamborner Kokereien und die Werke in Mülheim, Duisburg-Meiderich und Dinslaken wurden die Unternehmen der Gas- und Wasserversorgung, die noch unverritzten Grubenfelder am Niederrhein und anderes nicht in den neuen Konzern eingebracht, sondern blieben im Besitz der Familie Thyssen. Lenze übernahm als Generaldirektor im Auftrag von Baron Heinrich Thyssen-Bornemisza die Führung des deutschen industriellen Teils der neuen Unternehmensgruppe Thyssen-Bornemisza, zu der neben TGW und NGW die Press- und Walzwerke AG (Düsseldorf-Reisholz) und die Oberbilker Stahlwerke AG (Düsseldorf) gehörten. Als einer von sieben Vertretern des alten Thyssen-Konzerns wurde Lenze auch in den Aufsichtsrat der VSt berufen, dem er bis 1933 angehörte.

Langfristige Verträge zwischen Gasgesellschaft / TGW einerseits und der Vereinigte Stahlwerke AG andererseits stellten sicher, dass die TGW genügend Kokereigas aus der Hamborner Kokerei Friedrich Thyssen 4/8 beziehen konnte; aber Heinrich Thyssen-Bornemisza und Lenze hielten die Schaffung einer eigenen Koksbasis für die TGW für unverzichtbar. Sie beschlossen, die 1923 unterbrochene Abteufe des Bergwerks Walsum nordwestlich von Hamborn wiederaufzunehmen und später neben dem Bergwerk eine Kokerei zu bauen. Letzteres unterblieb aus verschiedenen Gründen, doch mit der bis 1953 im Eigentum der TGW stehenden, von 1936 bis 2008 fördernden Zeche Walsum entstand unter Lenzes Leitung das modernste Verbundbergwerk Deutschlands. Bei der Entwicklung Walsums wurde Lenze von dem Bergingenieur Wilhelm Roelen (1889–1958) unterstützt, den Heinrich Thyssen-Bornemisza 1937 zu Lenzes Nachfolger an der Spitze der TGW berief.

In den 1920er Jahren wurde Gas als Energieträger in Deutschland von industriellen Abnehmern und Kommunen immer stärker nachgefragt. Die TGW wollte am linken Niederrhein und im Raum Köln–Aachen–Düren neue Gaskunden gewinnen und entschloss sich zu einer Kooperation mit dem Eschweiler Bergwerks-Verein (EBV). 1927–1930 entstand ein zweites Ferngaswerk in Alsdorf bei Aachen, das von der Großkokerei Anna des EBV mit Kokereigas beliefert wurde und dieses dann zur Abgabe an die Kunden aufbereitete. Durch das zweite Ferngaswerk lockerte sich auch die Abhängigkeit von der Vereinigte Stahlwerke AG bei der Gasbeschaffung. Gemeinsam mit der 1926 von mehreren Bergbauunternehmen gegründeten Ruhrgas AG in Essen baute die TGW 1929/1930 eine Ferngasleitung von Duisburg nach Köln, das nach einem 1929 geschlossenen Vertrag je zur Hälfte von TGW und Ruhrgas beliefert wurde. Der Bau einer Anschlussleitung von Köln in den neuen Industrieraum Wesseling 1936 gehörte schon in den Kontext des zweiten Vierjahresplans des nationalsozialistischen Staates. 1937 überschritt die Gasabgabe der TGW die Menge von einer Milliarde Kubikmeter.

Lenze war nicht nur Unternehmensleiter und Planer, sondern auch Erfinder. Seine beiden wichtigsten Patente waren die zusammen mit Andreas Borchardt entwickelte „Tiefkühlung zur Entfernung von Naphtalin, Ammoniak und Wasserdampf aus Kohledestillationsgasen“, die nicht nur für die Gasveredelung, sondern auch für die Kältetechnik bedeutsam wurde, und das Turmreinigungsverfahren für Kokereigas („Verfahren Lenze“), das die trockene Gasreinigung rationalisierte und verbilligte. 1931 wurde Franz Lenze von der Technischen Hochschule Karlsruhe „in Anerkennung seines richtungsgebenden Wirkens auf dem Gebiete der Kohlenweiterverarbeitung, insbesondere der Kokereitechnik und der Gaswirtschaft“ zum Dr.-Ing. h.c. ernannt. Der Verein der Deutschen Gas- und Wasserfachmänner verlieh Lenze die Bunsen-Pettenkofer-Ehrentafel. Lenze gehörte dem Kuratorium des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr an.

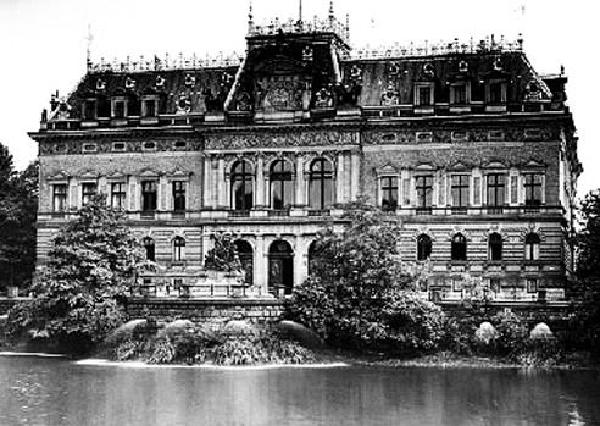

Lenze, der politisch der Zentrumspartei nahe stand, wohnte auf dem von der WTC erworbenen, dann im Eigentum der TGW stehenden Schloss Styrum in Mülheim-Styrum und gehörte von 1919 bis 1933 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr an; nach der Auflösung dieses Gremiums im Zuge der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ auf der kommunalen Ebene amtierte er bis 1935 als ernannter Ratsherr der Stadt Mülheim. Lenze war von 1920 bis 1933 Mitglied des Rheinischen Provinziallandtags und ferner über längere Zeit Mitglied des Beirates der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer zu Duisburg.

Während einer Dienstreise nach Berlin verunglückte Lenze am 11.11.1937 auf einer Landstraße bei Nauen in Brandenburg und starb am folgenden Tag im Krankenhaus von Nauen im Alter von 59 Jahren. Das Begräbnis fand am 16.11.1937 auf dem Katholischen Friedhof (Abtei-Friedhof) in Hamborn statt.

Quellen

ThyssenKrupp Konzernarchiv (Duisburg): A/1786.

Archiv der Stiftung für Industriegeschichte Thyssen (Duisburg): NROE/46.

Literatur

Kanther, Michael A., Systeminnovation im Ruhrgebiet: Die westdeutsche Gas-Fernversorgung von den Anfängen bis zum Beginn der Erdgaslieferungen (1910–1966), in: Forum Geschichtskultur Ruhr, Heft 2/2011, S. 45–51.

Milkereit, Gertrud, Franz Lenze – Der Fachmann für Gas und Wasser, in: Niederrheinkammer, Ausgabe Januar 1987, S. 40.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Kanther, Michael A., Franz Lenze, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/franz-lenze/DE-2086/lido/57c93f6e0e2762.27748222 (abgerufen am 10.05.2024)