Zu den Kapiteln

Schlagworte

Gerhard Terwelp hat als Historiker nachhaltige Spuren an seinen Wirkungsstätten Wissel, Andernach und Kempen hinterlassen. Zahlreiche Aufsätze und Bücher zeigen sein historisches Interesse an diesen Orten, in denen er geboren wurde beziehungsweise als Lehrer tätig war. Terwelp zählt zu dem im 19. Jahrhundert häufig anzutreffenden Typ Pfarrer, der sich über seine priesterlichen Pflichten hinaus mit der lokalen Geschichte beschäftigte und aktiv in den örtlichen Geschichtsvereinen mitarbeitete. Bis heute wird auf seine Schriften zurückgegriffen, die zum großen Teil durch die erstmalige Auswertung von Archivquellen entstanden sind und damit die Grundlage für eine wissenschaftliche Bearbeitung von Stadtgeschichte darstellen, auch wenn sich inzwischen naturgemäß die Fragestellungen in der Forschung geändert haben.

Gerhard Terwelp wurde am 8.2.1843 in Wissel im Kreis Kleve geboren, einem Örtchen, das heute zu Kalkar gehört. Sein Vater Gerhard (2.1.1812 – 19.4.1885) war Kaufmann - sein Beruf wird in den Quellen aber auch als Müller und Kleinhändler angegeben -, seine Mutter Dorothea (16.4.1818 – 26.4.1909) entstammte der Familie Peerenboom. Terwelp ging anfangs in Kalkar zur Schule, wechselte im Herbst 1857 auf das angesehene bischöfliche Gymnasium Collegium Augustinianum auf der Gaesdonck bei Goch. Am 8.7.1862 legte er vor der Königlichen Prüfungskommission in Münster die Reifeprüfung ab und erhielt das Abgangszeugnis von der Gaesdonck. Am 18. Oktober desselben Jahres immatrikulierte er sich an der Philosophischen und Theologischen Fakultät der Königlichen Akademie zu Münster, der Vorgängerinstitution der heutigen Universität. Er besuchte Vorlesungen zu Philosophie, Theologie und Philologie. Seine Studienschwerpunkte lagen in der katholischen Theologie und den alten Sprachen. Das Studium, das Terwelp am 21.2.1866 abschloss, bereitete ihn auf den Beruf des Geistlichen und Lehrers vor. Schon am 13. April desselben Jahres wurde er in Münster zum Priester geweiht. Möglicherweise war er für kurze Zeit in der Seelsorge tätig, jedenfalls verbrachte er die Zeit vom Herbst 1867 bis Herbst 1870 auf der Gaesdonck als geistlicher Lehrer.

Mit Zustimmung des Generalvikariats bewarb er sich erfolgreich um ein Staatsstipendium, um seine philologischen Studien (römische Literaturgeschichte, griechische Literatur und Sprache) fortzusetzen. Er verbrachte bis zum 2. August 1872 vier Semester an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität. Die Akademie in Münster promovierte ihn am 24.4.1873 mit einer Arbeit über Xenophons Lebensbeschreibung des griechischen Königs Agesilaios zum Dr. phil.

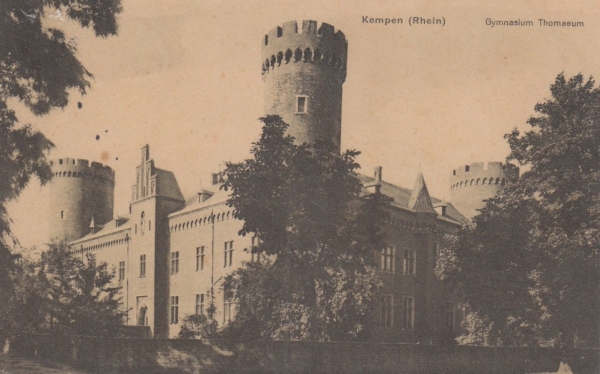

1874 unterzog sich Terwelp der staatlichen Lehramtsprüfung, die zu einem Zeugnis zweiten Grades führte, das seine Unterrichtsbefugnis in den verschiedenen Fächern mit Einschränkungen versah. Seine Lehrerlaufbahn begann mit einem Probejahr am Gymnasium in Düren und führte ihn anschließend nach Neuss. Seine erste längerfristige Anstellung (1876-1889) fand er am Progymnasium in Andernach, wo er auch seine historischen Studien zur Stadt- und Kirchengeschichte betrieb. Terwelp litt unter der Tatsache, dass er in Andernach nicht befördert worden war und sich dieser Umstand wegen des Status der Schule als Progymnasium und sinkender Schülerzahlen auch nicht ändern würde, und dies trotz durchweg guter Beurteilungen durch seine Vorgesetzten. Darüber hinaus führte Terwelp seine selbstempfundene Zurücksetzung auf eine entstellende Gesichtskrankheit (vermutlich lupus) zurück, die auch später in seiner Kempener Zeit als „nicht angenehm“ bezeichnet wurde.1889 arbeitete er als Religionslehrer und Schulpfarrer in Münstereifel (heute Bad Münstereifel). 1890 erfüllte sich sein Wunsch nach beruflichem Fortkommen. Mit Erlass vom 4. März versetzte ihn der preußische Unterrichtsminister an das Königliche Gymnasium Thomaeum in Kempen mit gleichzeitiger Ernennung zum Oberlehrer, was Terwelp auch die ersehnte finanzielle Besserung brachte.

Die theologische Schrift 'Die Reden und Briefe der Apostel mit Einschluß der Apokalypse in deutscher Nachbildung und Erläuterung' von Gerhard Terwelp, erstmals 1902 veröffentlicht.

Terwelp war in Kempen nicht nur vordergründig beruflich zum Ziel gekommen, sondern er verwurzelte in dieser Stadt. Als Gymnasialprofessor, Priester und Geschichtsforscher gehörte er schon bald zu den Honoratioren der Stadt. Er wurde sehr schnell Mitglied im 1889 gegründeten Geschichts- und Altertumsverein, dem er bis zu seinem Tode gewissermaßen das wissenschaftliche Fundament verschaffte und als zeitweiliger Vorsitzender mit Leben erfüllte. Als Lehrer genügte er im wesentlichen den Ansprüchen der vorgesetzten Behörde, auch wenn der Provinzialschulrat feststellen musste, es sei für den Geographieunterricht etwas wenig, wenn der Lehrer hinsichtlich der Pyrenäen lediglich mitzuteilen wisse, dass sich der Wallfahrtsort Lourdes dort befinde. Zum Zeit- und Lokalkolorit gehörten Gerüchte, er habe sich unpatriotische Äußerungen zu schulde kommen lassen. Grund hierfür war, dass Terwelp anlässlich eines Opernbesuchs in seiner Berliner Zeit gesehen hatte, wie Kaiser Wilhelm I. (Regentschaft 1858-1888, als König ab 1861, 1871 Deutscher Kaiser), mit dem Fernglas die Tänzerinnen betrachtete. Terwelp bestritt nicht, sich in der beanstandeten Weise geäußerte zu haben, nur habe er dies nicht vor den Schülern getan. Immerhin blieb er bei seiner Meinung. Trotz einer Neigung zum Sarkasmus sei sein Gesamtbild durchaus „freundlich“, der Religionsunterricht nicht langweilig, der Schulgottesdienst „kurz und nicht ohne Geschmack, gelegentlich etwas sentimental, aber nie einschläfernd“. Der weltberühmte Altphilologe der Universität Harvard Werner Jaeger (1888-1961), ein Protestant, urteilte über seinen ehemaligen Lehrer, er sei der hervorragende Theologe der Anstalt gewesen, ein gelehrter Kenner der klassischen Literaturen einschließlich der Kirchenväter, eine charaktervolle, unbeugsame Erscheinung in Zeiten des Bismarckschen Kulturkampfes.

Gerhard Terwelp musste 1908 seine Tätigkeit als Lehrer aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgeben. 1911 legte er auch den Vorsitz des Kempener Geschichts- und Altertumsvereins wegen Altersschwäche nieder, behielt aber seine Aufgabe als Archivar. Gerhard Terwelp starb am 3.1.1916 und wurde auf dem alten Friedhof der Stadt Kempen begraben.

Terwelps Bedeutung für die Stadt Kempen und die niederrheinische Geschichtsschreibung gründet in erster Linie in seinem dreibändigen Werk „Die Stadt Kempen im Rheinlande“, dessen erster Band anlässlich des 600-jährigen Stadtgründungsjubiläums 1894 erschien. Nicht weniger wichtig ist aber auch seine fördernde und fordernde Arbeit in dem 1889 gegründeten Kunst- und Altertumsverein, auf dessen Vorstandssitzungen er erstmals 1894 auftaucht. Die frühe Geschichte des Vereins ist außerordentlich schlecht dokumentiert, so dass Terwelps Wirken nur unzureichend nachvollzogen werden kann. Er war derjenige, der auf eine stärker an Geschichte und Heimatkunde orientierte Vereinsarbeit drängte, während unter dem Einfluss von Konrad Kramer (1835 –1917) bisher das Sammeln und Restaurieren von Altertümern im Vordergrund stand. Auf sein Drängen wurde der Verein 1907 in Geschichts- und Altertumsverein umbenannt, was auch eine inhaltliche Neuausrichtung bedeutete. Er berichtete auf den Sitzungen über Fragen der Kempener Heimatgeschichte und präsentierte Quellen, die er neu erschlossen hatte. Man kann seine Tätigkeit mit dem Schlagwort der Professionalisierung der Vereinsarbeit umreißen: Eine fotographische Dokumentation der historischen Gebäude der Stadt regte er 1905 an, doch wurde diese zukunftsweisende Idee nicht umgesetzt. Auf seine Initiative hin sollte sich der Verein auch um die Stadtbild- und Denkmalpflege kümmern. Terwelp forderte eine Ordnung und Inventarisierung der Vereinssammlungen. Auch die Klärung der Eigentumsfrage war in vielen Fällen erst noch zu leisten. Darüber hinaus lag ihm das Stadtarchiv besonders am Herzen, zumal die Stadt das Archiv dem Verein anvertraut hatte.

Terwelp war 1890 nach Kempen gekommen. Anlässlich des bevorstehenden 600-jährigen Stadtjubiläums 1894 hatte der Rat Mitte des Jahres den Entschluss gefasst, eine Festschrift verfassen zu lassen. Terwelp konnte die Arbeit kurzfristig fertigstellen, weil er schon vorher grundlegende Materialien im Stadt- und Pfarrarchiv gesammelt hatte. Dieser erste Band bietet eine Geschichte des Landes Kempen, die äußere Geschichte der Stadt mit einer Zusammenstellung der Amtsträger, die Geschichte der Pfarre, Biographien der Kempener Schriftsteller und eine Zusammenstellung der Studienstiftungen. Hatte Terwelp hier ein breites Fundament der Stadtgeschichte gelegt, so begrenzt er sich im zweiten Band auf eine äußerst detaillierte Darstellung der Schulgeschichte (S. 4-183), die Geschichte des Amtes Kempen und die Biographien der kurkölnischen Amtmänner und anderer kurfürstlicher Beamten. Der dritte Band wiederum beschäftigt sich über die Themen des Untertitels hinaus mit der Geschichte des Franziskanertertiarinnenklosters St. Anna, wobei insbesondere die Regesten der im Staatsarchiv (heute Abteilung Rheinland des Landesarchiv NRW) aufbewahrten Urkunden wichtig sind, und des Franziskanerobservantenklosters. Der Materialreichtum seiner Stadtgeschichte macht diese auch heute noch wertvoll, auch wenn das Fehlen eines Registers die Benutzung erschwert.

Von seinen übrigen Schriften sei besonders auf die Edition der beiden lateinischen Chroniken des Johannes Wilmius (1585-1655) hingewiesen, die für jede Beschäftigung mit der älteren Kempener Geschichte wichtig sind.

Schriften (Auswahl)

Urkunde betr. Fornich bei Andernach (Edition), in: Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande 63 (1876), S. 172-177.

Geschichtliche Nachrichten über Wissel im Kreise Cleve. Ein Beitrag zur Geschichte des Kreises, Wesel 1877. Fornich, in: Bonner Jahrbücher 62 (1878), S. 172-177.

Geschichte des Klosters Unserer lieben Frau zum h. Thomas bei Andernach, Teil 1, in: Programm des Progymnasiums zu Andernach für das Schuljahr 1880-81, Andernach 1881, S. 3-23; Teil 2 in: ebd. Schuljahr 1882-83, S. 3-34.

Das Andernacher Judenbad, in: Niederrheinischer Geschichtsfreund 5 (1883), S. 70-72, 78-80, 91-93, 107-109, 121-123.

Der Königshof und die Malmedyer Propstei zu Andernach, in: Bonner Jahrbücher 75 (1883), S. 192-197.

Andernach zur Zeit des dreissigjährigen Krieges, in: Programm des Progymnasiums zu Andernach für das Schuljahr 1886-87, Andernach 1887, S. 3-11.

Kaiser Valentinians Grab zu Andernach, in: Jahresbericht des Progymnasiums für das Schuljahr 1887-88, Andernach 1888, S. 3-10.

Vier Ablassbriefe, in: Jahresbericht des Progymnasiums für das Schuljahr 1887-88, Andernach 1888, S. 10-13.

Die Ringmauern, Wehrtürme und Thore von Andernach und ein Breve des Papstes Urban III., in: Jahresbericht des Progymnasiums für das Schuljahr 1887-88, Andernach 1888, S. 207.

Die Stadt Kempen im Rheinlande. Festschrift zur 600jährigen Jubel-Feier. Erster Theil, Kempen 1894, 2. Teil Kempen 1914, 3. Teil: Bauwerke, Bruderschaften und Zünfte (Innungen), begonnen von Gerhard Terwelp, fortgesetzt von Peter Anton Klöckner, Kempen 1923.

Johannes Wilmius, De pastoratu Kempensi liber, hg. von Gerhard Terwelp (= Wissenschaftliche Beilage zu dem Programm des Kgl. Gymnasium Thomaeum zu Kempen/Rhein, Schuljahr 1896-97, Programm Nr. 464).

Geschichte des Gymnasium Thomaeum zu Kempen (Rh.), 3 Teile (= Wissenschaftliche Beilage zu dem Programm des Königlichen Gymnasium Thomaeum zu Kempen, Schuljahre 1897-98, 1899-1900, Nr. 470 u. 477.

Johannes Wilmius, Chronicon Rerum Kempensium, hg. von Gerhard Terwelp (= Wissenschaftliche Beilage zu dem Programm des Königlichen Gymnasium Thomaeum zu Kempen Programm Nr. 485 [1901], Nr. 513 [1903], Nr. 555 [1905], Kempen.

Literatur

Hermes, Jakob, Prof. Dr. Gerhard Terwelp 1843-1916, in: Heimatbuch des Kreises Kempen-Krefeld 17 (1966), S. 205-207.

Rehm, Gerhard, Gerhard Terwelp (1843-1916). Kempener Historiker, Lehrer und Theologe, in: Heimatbuch des Kreises Viersen 63 (2012), S. 29-48.

Das Gymnasium Thomaeum in Kempen, die letzte Wirkungssttätte Terwelps als Lehrer, Feldpostkarte, 1914.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Rehm, Gerhard, Gerhard Terwelp, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/gerhard-terwelp/DE-2086/lido/5933c95a7f23d5.66961304 (abgerufen am 27.04.2024)