Zu den Kapiteln

Schlagworte

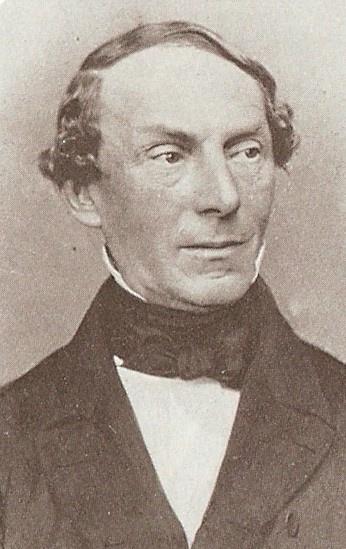

Der Pommer Hans von Kleist-Retzow war einer der bedeutendsten Köpfe der Konservativen, ein enger Freund Bismarcks (1815–1898), später dessen konservativer Kritiker. Als Oberpräsident vermochte der „Vertreter eines weltfremden reaktionären Systems“ (Petersdorff in ADB) es wegen seines rigiden Vorgehens nicht, die Menschen in der Rheinprovinz für sich zu gewinnen. 1858 erfolgte seine Ablösung. Fortan konzentrierte Kleist-Retzow seine politische Tätigkeit auf das Preußische Herrenhaus, war Mitglied des pommerschen Provinziallandtags (ab 1860), des Reichstags (ab 1877) und Vertreter in synodalen Gremien der evangelischen Kirche.

Hans Hugo von Kleist-Retzow wurde am 25.11.1814 in Kieckow bei Groß-Tychow im Kreis Belgard (Pommern) als Sohn des Landrats Hans-Jürgen von Kleist-Retzow (1771–1844) und seiner Ehefrau Auguste geborene von Borcke (1778–1847) geboren. Die Mutter war in erster Ehe mit Friedrich von Glasenapp (1770-1810) verheiratet gewesen war. Die Familie gehörte zum pommerschen Uradel und war evangelisch-lutherisch.

Kleist wurde ab 1824 zunächst im Pfarrhaus von Groß-Tychow unterrichtet. 1828 wechselte er auf die Landesschule Pforta, wo er am 1.9.1834 als Primus Portensis die Reifeprüfung ablegte. Anschließend diente er acht Monate als Freiwilliger beim 5. (Blücher’schen) Husarenregiment in Belgard. Von 1835 bis 1838 studierte er Rechts- und Kameralwissenschaften sowie Geschichte in Berlin und Göttingen. Am 11.8.1838 absolvierte er das Auskultatorexamen, der sich die juristische Ausbildung bei Berliner Gerichten anschloss. Ab 4.5.1841 war er als Gerichtsreferendar beim Oberlandesgericht in Frankfurt/Oder tätig; das Assessorexamen bestand er am 13.9.1844.

Bereits am 23.5.1844 war Kleist - nicht ohne örtlichen Widerstand - in das Amt des Landrats in Belgard gewählt worden, am 1. Oktober erhielt er die Ernennung durch die Regierung in Köslin, die Amtseinführung erfolgte am 6. November. In seiner religiösen, weltanschaulichen wie politischen Orientierung geprägt vom Pietismus der pommerischen Erweckungsbewegung, kam er in den 1840er Jahren in enge Beziehungen zur Führungsgruppe der preußischen Konservativen, darunter Leopold und Ernst Ludwig von Gerlach (1790-1861, 1795-1877) Friedrich Julius Stahl (1802-1861), Hermann Wagener (1815-1889) und Bismarck. 1847 war er Mitglied des Vereinigten Landtags. Auf Grund seiner starken rednerischen Fähigkeiten wurde Kleist-Retzow während der Revolutionsjahre 1848/1849 zu einem Wortführer der Reaktion. Er war Vorsitzender des im August 1848 in Berlin tagenden „Junkerparlaments“, gehörte zum Gründerkreis der „Neuen Preußischen Zeitung“ („Kreuzzeitung“) und war 1848 Mitbegründer der konservativen Zeitung „Der Pommer“. Als Mitglied der Zweiten Kammer des Preußischen Abgeordnetenhauses 1848-1852 verfocht er die konservativen Interessen bei der Verfassungsrevision. Eine Mitwirkung in der Staatsregierung lehnte er allerdings stets ab. 1850 gehörte er als von der preußischen Regierung ernanntes Mitglied dem Staatenhaus des Deutschen Parlaments, dem Unionsparlament in Erfurt an.

1849-1851 lebte er während der Parlamentssessionen mit dem seit seiner Ehe mit Kleists Nichte Johanna von Puttkamer (1824-1894) befreundeten Otto von Bismarck in einer Wohnung in der Jägerstraße in Berlin eine friedfertige Ehe[1], wobei die beiden Freunde wechselseitig nachhaltig auf ihre politischen und religiösen Vorstellungen einwirkten.

Am 24.7.1851 heiratete Kleist in Berlin Charlotte Gräfin zu Stolberg-Wernigerode (1821–1885), Tochter des Grafen Anton zu Stolberg-Wernigerode (1785–1854), preußischer Staatsminister, enger Vertrauter und Generaladjutant König Friedrich Wilhelms IV. (Regentschaft 1840-1858, gestorben 1861) sowie Vertrauter des Prinzen Wilhelm von Preußen, dem späteren König und Kaiser Wilhelm I. (Regentschaft ab 1858, König 1861-1888, seit 1871 Deutscher Kaiser). Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor.

Durch die Heirat kam Kleist-Retzow in Verbindung mit der weitverzweigten und einflussreichen Familie seiner Ehefrau, die sich auch auf seine berufliche Laufbahn auswirkte. Durch Kabinettsordre vom 2.7.1851 wurde er zum Regierungspräsidenten in Köslin bestellt, trat diese Stelle jedoch nicht an, weil bereits einen Tag später seine Ernennung zum Oberpräsidenten der Rheinprovinz erfolgte. Dieses Amt trat er am 31. Juli an. Er sah vor allem seine Aufgabe darin, ein konservatives Gegengewicht zu den liberalisierenden Tendenzen seines Vorgängers Rudolf von Auerswald (1795–1866) zu bilden und, den Zielen der Hofkamarilla entsprechend, die Gemeindeordnung von 1850 abzuschaffen beziehungsweise eine neue Gemeindeordnung auf der Grundlage der Gemeindeordnung von 1845 zu schaffen sowie an der Restituierung der Provinzialstände mitzuwirken.

In der Rheinprovinz sollte der Oberpräsident durch die zum Teil rigide Schärfe seiner Maßnahmen, auch auf kirchenpolitischem Gebiet, nahezu alle gegen sich haben: Die Bevölkerung, ihrer Mentalität, ihrer Konfession und ihrer Sozialstruktur nach, die meist liberal eingestellte Beamtenschaft und vor allem den Prinzen von Preußen, dem seit 1849 als Militärgouverneur der Rheinprovinz amtierenden als eher liberal geltenden Prinzen Wilhelm, besonders aber dessen Frau Augusta (1811–1890). Häusliche Querelen zwischen dem Prinzenpaar und dem Oberpräsidenten, die gemeinsam das Schloss in Koblenz bewohnten, blieben nicht aus. Der eher junkerhafte Kleist, nach Bismarcks Worten eher an amtliche als an höfische Beziehungen gewöhnt, betrachtete […] seine Existenz im Schlosse und im Schloßgarten als eine Vertretung der königlichen Prärogative im Gegenhalt zu angeblichen Uebergriffen des prinzlichen Haushalts und glaubte ehrlich, dem Könige, seinem Herrn, etwas zu vergeben, wenn er der Gemahlin des Thronerben gegenüber in Betreff der wirthschaftlichen Nutzung häuslicher Locale die oberpräsidialen Ansprüche gegen die des prinzlichen Hofes nicht energisch vertrat.[2] Das blieb nicht ohne Folgen. Nach der Erkrankung Friedrich Wilhelms IV. versetzte der nunmehrige Prinzregent Wilhelm den Oberpräsidenten Kleist-Retzow am 27.11.1858 in den einstweiligen Ruhestand, da er in der Totalität seiner Anschauungen und Auffassungen sich mit den Verhältnissen der Rheinprovinz nicht in dem Einklang befinde.[3]

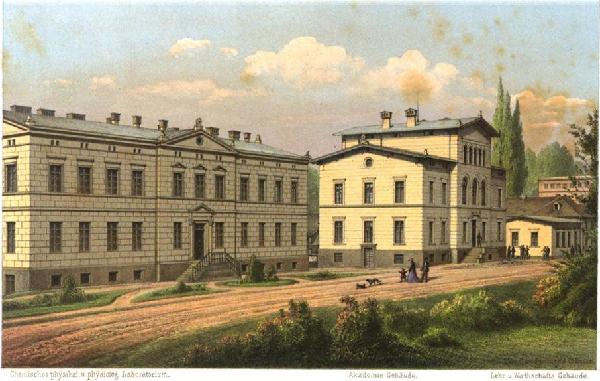

Dennoch sollten Kleist-Retzows Verdienste um die Rheinprovinz nicht unerwähnt bleiben: Mitwirkung an der Ausgestaltung der Rheinischen Städteordnung von 1856, Neugestaltung der Landwirtschaftlichen Hochschule in Poppelsdorf (heute Stadt Bonn), Ausbau des Wege- und Eisenbahnnetzes, Initiierung der Melioration der Eifel sowie besserer Be- und Entwässerung von Niers und Erft.

Nach dem Misserfolg in der Rheinprovinz beschränkte Kleist-Retzow seine politische Arbeit auf das preußische Herrenhaus, in das er am 1.2.1858 auf Präsentation für den Verband des pommerschen Geschlechtes von Kleist berufen worden und am 2. März eingetreten war. Dort wurde er als Sprecher der „Alten Fraktion“ zum wichtigsten Exponenten des Kampfes gegen die liberale Majorität des Abgeordnetenhauses. Seine Freundschaft mit Bismarck, dessen Politik er lange Zeit unterstützte, endete 1872 in der Kulturkampfzeit mit der Ablehnung des Schulaufsichtsgesetzes, das unter anderem den Bruch Bismarcks mit den Konservativen bedingte. Im Verlaufe eines Gesprächs wohl am 5.3.1872 äußerte Bismarck: Hans, wenn es so steht, dann ist es aus zwischen uns beiden.[4] Eine Versöhnung blieb zwar nicht aus, sie erfolgte 1878, wenngleich wohl nur vordergründig, im Rahmen der Beratungen des Sozialistengesetzes im Reichstag, dem Kleist von 1877 an bis zu seinem Tod als konservativer Abgeordneter angehörte.

Außerhalb seiner politischen Tätigkeit wirkte Kleist seit 1858 als Rittergutsbesitzer auf Gut Kieckow, nahm Funktionen in verschiedenen synodalen Gremien der evangelischen Kirche wahr, war Amtsvorsteher, Mitglied des Kreistages Belgard und seit 1867 auch Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Pommern.

1883 verlieh ihm Kaiser Wilhelm I. den Charakter eines Wirklichen Geheimen Rats mit dem Prädikat „Exzellenz“. Kleist war Ehrenbürger von Belgard (1884) und Polzin (1855), Inhaber des Roten Adler-Ordens 3. Klasse, der 2. Klasse mit Stern sowie des Komturkreuzes des Hohenzollernschen Hausordens. Kleist starb am 19.5.1892 auf Gut Kieckow.

Quellen

Bismarck, Otto von, Gedanken und Erinnerungen, bearb. v. Michael Epkenhans,u. Eberhard Kolb (Otto von Bismarck, Gesammelte Werke, Neue Friedrichsruher Ausgabe <NFA>, Abt. 4, Paderborn [u. a.] 2012.

Literatur

Bär, Max, Die Behördenverfassung der Rheinprovinz seit 1815, Bonn 1919, ND Düsseldorf 1998.

Haunfelder, Bernd, Die konservativen Abgeordneten des Deutschen Reichstages 1871–1918. Ein biographisches Handbuch, Münster 2010, S. 154-156.

Lengemann, Jochen, Das Deutsche Parlament (Erfurter Unionsparlament) von 1850. Ein Handbuch: Mitglieder, Amtsträger, Lebensdaten, Fraktionen, München/Jena 2000, S. 185-188 [biographische Daten].

Peterssdorff, Herman von, Kleist-Retzow. Ein Lebensbild, Stuttgart/Berlin 1907.

Romeyk, Horst, Die leitenden staatlichen und kommunalen Verwaltungsbeamten der Rheinprovinz 1816–1945, Düsseldorf 1994, S. 573-574.

Schütz, Rüdiger, Die preußischen Oberpräsidenten von 1815 bis 1866, in: Schwabe, Klaus (Hg.), Die preußischen Oberpräsidenten 1815-1945, Boppard am Rhein 1985, S. 33-81.

Online

Petersdorff, Herman von, Kleist-Retzow, Hans von, in: Allgemeine Deutsche Biographie 51 (1906), S. 191-202. [online]

Richter, Günter, Kleist-Retzow, Hans von, in: Neue Deutsche Biographie 12 (1979), S. 28-29. [online]

Hans von Kleist-Retzow, Zeichnung von F. Weiss, ca. 1862. (Illustrirte Zeitung, Bd. 38 (1862), S. 209.)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Lilla, Joachim, Hans von Kleist-Retzow, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/hans-von-kleist-retzow/DE-2086/lido/5d7662d41ca977.88471192 (abgerufen am 26.04.2024)