Zu den Kapiteln

Die Kölner Geistlichkeit des 16. Jahrhunderts weist eine Reihe starker Persönlichkeiten auf, die prägend für konfessionelle Entwicklung in der Region waren. Unter ihnen ragt die Familie Gropper alleine schon deshalb hervor, weil nicht weniger als sieben eng miteinander verwandte Mitglieder an Schlüsselpositionen in Verwaltung und Kirche gelangten und so beinahe das gesamte Jahrhundert hindurch wesentlichen Einfluss auf die Religionspolitik der Stadt und des Kurfürstentums Köln nehmen konnten.

Von den vier Söhnen des Soester Bürgermeisters Johannes Gropper (gestorben 1543) und der Anna Hugen war der 1514 geborene Kaspar Gropper der jüngste. Der älteste Bruder Johannes sollte als Kardinal und Generalvikar des Erzbistums Köln zum prominentesten Vertreter der Gropper-Linie avancieren, aber auch Gottfried (1507-1571), Geheimer Rat des Herzogs von Jülich-Kleve Berg, und Patroklus Gropper (1512-1585), Kanoniker an St. Severin, kamen zu eigenen Ehren. Der einzige der vier Brüder, der eine Familie gründete, war Gottfried Gropper mit seiner Frau Katharina Strauß und seinen Söhnen Johannes (um 1534-1570), Inhaber zahlreicher hoher kirchlicher Pfründen, Gottfried (gestorben 1598), wie der Vater ebenfalls im Dienst des Herzogs von Jülich, und Peter (1550-1598), der wie sein Onkel Kölner Generalvikar wurde.

In einem solch starken familiären Netzwerk war Kaspar Groppers Werdegang gleichsam vorgezeichnet. Wie seine Brüder verbrachte er seine Studienzeit an der Universität Löwen, an der er sich im Jahr 1533 immatrikulierte – finanziell versorgt durch Pfründen in Soest und später, nachdem die streng altgläubige Familie die Stadt wegen religiöser Unruhen verlassen hatte, auch in Köln. Gemeinsam mit Patroklus immatrikulierte sich Gropper am 24.10.1537 an der juristischen Fakultät der Universität Köln, wo beide nach einem Dreivierteljahr zum Doktor der Rechte promoviert wurden, übrigens durch ihren Bruder Gottfried, der ihnen als Dekan und Vizekanzler die Prüfung abnahm. Mit Johannes Oldendorp (1487-1567) verband Kaspar Gropper eine akademische Freundschaft, und Gropper war Oldendorps reformatorischem Geist wohl auch nicht abgeneigt. Die Wege der beiden trennten sich jedoch früh, Oldendorp ging nach Marburg, Gropper erhielt eine Stelle am Reichskammergericht in Speyer.

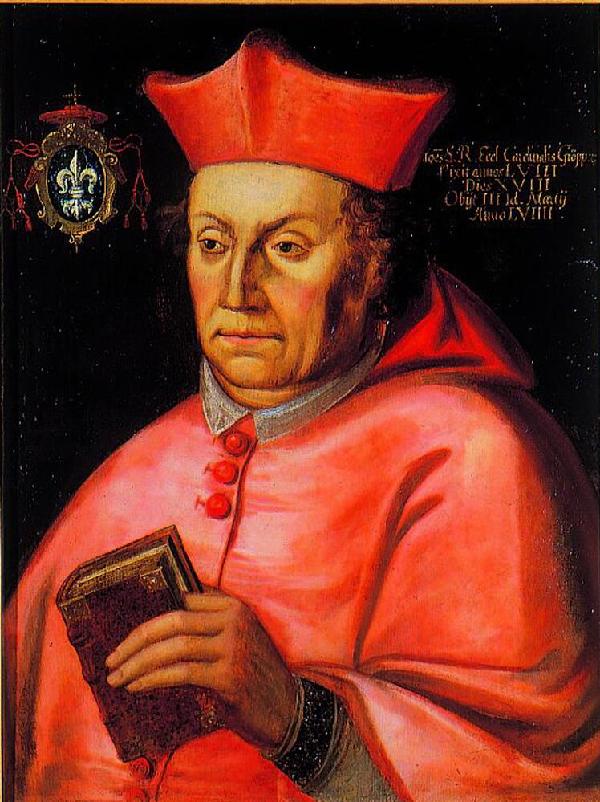

Johannes Gropper, Ölgemälde, kölnisch, um 1559. (Kölner Gymnasial- und Stiftungsfond)

Damit schlug Kaspar Gropper zunächst eine weltliche Beamtenlaufbahn ein, die ihn in den Jahren 1541 bis 1546 in der Gefolgschaft seines Onkels Gottfried an den Hof Wilhelms V. von Jülich-Kleve-Berg (1516-1592) führte. Hier vertrat er insbesondere die Interessen des Herzogs im Streit um das nach dem Tod Karl von Egmonds vakant gewordene Herzogtum Geldern; im Juni 1545 nahm er als Jülichscher Gesandter am Wormser Reichstag teil, und danach verhandelte er erfolgreich an der römischen Kurie über die Auflösung der Ehe Herzog Wilhelms mit Jeanne d’Albret (1528-1572). Dort wird er sich für seine spätere Laufbahn wichtige Kontakte erarbeitet haben.

Denn noch während seiner Tätigkeit in herzoglichen Diensten orientierte sich Gropper stärker in Richtung einer geistlichen Karriere. Hierzu übernahm er das Amt eines Dechanten am St. Viktor-Stift in Xanten, für dessen Ausübung die Priesterweihe verpflichtend war, die er 1543 empfing. 1549 kehrte er in seine Heimatstadt Soest zurück, wo er die Pfarrstelle an der Thomaskirche übernahm, um seinem Bruder Johannes bei einem Versuch beizustehen, die Reformation in der Stadt zurückzudrängen. Ein Jahr später ernannte ihn Erzbischof Adolf von Schaumburg als Offizial zum Leiter des erzbischöflichen Gerichtswesens, 1551 konnte er eine der acht für Nichtadlige vorgesehenen Domstiftspfründen erwerben. Außerdem übernahm er die Dechanei des benachbarten Mariengradenstifts und für kurze Zeit auch das Rektorat der Kölner Universität.

1558 reisten die Brüder Kaspar und Johannes Gropper nach Rom. Der Anlass dieser Reise wird zuweilen als umgehender Protest gegen die im Juli des Jahres erfolgte Wahl Johann Gebhards von Mansfeld auf den Kölner Bischofsstuhl gesehen, in einigen Darstellungen sogar als Flucht infolge eines Attentats, das Johann Gebhard auf seine Intimfeinde habe verüben lassen. Tatsächlich fürchtete der neue Bischof, der den weltlichen Genüssen sehr zugetan war und sicherlich kein gutes Bild abgab, von Gropper desavouiert zu werden. Zunächst einmal wollte dieser aber seinen bereits 1556 verliehenen Kardinalshut persönlich in Empfang nehmen, und außerdem hatte er sich einem, wenn auch nicht ernst zu nehmenden, Häresievorwurf zu stellen und ließ sich zu diesem Zweck von seinem Bruder Kaspar, der auch als sein engster Mitarbeiter gelten darf, begleiten. Von einer bis zum Mordversuch reichenden Feindschaft zwischen dem Erzbischof und den Brüdern Gropper darf also keine Rede sein.

Johannes Gropper starb infolge seiner längst angeschlagenen Gesundheit im Frühjahr 1559; die Totenmesse in Santa Maria dell’Anima in Rom, wo Gropper bis heute begraben liegt, hielt Papst Paul IV. (1476-1559, Pontifikat 1555-1559) persönlich, der beiden Brüdern große Wertschätzung entgegenbrachte. Nur zwei Tage nach der Beerdigung übertrug Paul alle Pfründen des Verstorbenen auf dessen jüngeren Bruder und ernannte Kaspar Gropper zudem zum Auditor der Rota romana und damit zu einem der höchsten Richter der Kurie am apostolischen Appellationsgerichtshof. Hier wirkte Gropper über zwölf Jahre lang mit Sachverstand, Umsicht und Klugheit und erwarb sich dadurch allseits Respekt und Anerkennung.

Wilhelm V. Herzog von Kleve, Jülich und Berg (. (LVR-Zentrum für Medien und Bildung)

Erst 1573, 15 Jahre, nachdem er Köln verlassen hatte, kehrte Kaspar Gropper dorthin zurück. Gemeinsam mit Nikolaus Elgard (1547-1587) wurde er als Kenner der deutschen Verhältnisse von Papst Gregor XIII. (1502-1585, Pontifikat 1572-1585) in die Heimat entsandt, um verschiedene Streitfälle zu klären, darunter der über das Augsburger Augustinerkloster und insbesondere die Auseinandersetzung über die Münsteraner Bischofswahl, bei der mit Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg (1562-1609) ein minderjähriger und wegen der vermeintlich reformationsfreundlichen Politik seines Vaters auch sonst als ungeeignet angesehener Kandidat im Raum stand. Als sich abzeichnete, dass Salentin von Isenburg (1532-1610) als Erzbischof von Köln und Bischof von Paderborn resignieren würde, um die Regierung in seinem Territorium Isenburg-Grenzau zu übernehmen, wurde Gropper auch mit der Berichterstattung über diesen Vorgang beauftragt.

Zu diesem Zweck ließ sich Kaspar Gropper wieder im Rheinland nieder und lebte abwechselnd in Bonn und Köln, wo er Häuser als Propst des Cassiusstifts beziehungsweise als Dechant von St. Maria ad gradus besaß. In letzterem verstarb er am 9.3.1594 mit immerhin 80 Jahren; seine letzten beiden Lebensjahrzehnte hatte er in zunehmender Einsamkeit und wohl auch Schwermut verbracht, nachdem die apostolische Nuntiatur seit den 1580er Jahren auf italienische Kurienbischöfe übertragen wurde und Gropper weder in Köln noch in Rom mehr Aufgaben erhielt.

Anders als sein allgegenwärtiger Bruder Johannes geriet Kaspar Gropper damit schon zu Lebzeiten zunehmend in Vergessenheit. Sein eigenes Selbstverständnis als diskreter Diplomat wird dazu beigetragen haben; bereits während seiner Jülischen Zeit hatte ihn der Konstanzer Bischof Johann von Weeze (1489-1548), der Gropper aus mehreren Reichsversammlungen als Unterhändler kennen gelernt hatte, als vertrauenswürdige, fromme, verschwiegene und dienstwillige Person charakterisiert. Dass er nicht das theologische Gewicht eines Johannes Gropper aufweisen konnte, sondern in erster Linie ein Maß und Mitte verpflichteter Jurist blieb und damit in der konfessionellen Verschärfung des ausgehenden 16. Jahrhunderts keine Verwendung mehr fand, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er einer der wenigen deutschstämmigen Gelehrten war, die über einen langen Zeitraum hinweg sehr erfolgreich an der römischen Kurie wirken konnten.

Quellen

Schwarz, Wilhelm Eberhard, Die Nuntiaturberichte Kaspar Groppers nebst verwandten Aktenstücken (1573-1576), Paderborn 1898.

Literatur

Grebner, Christian, Kaspar Gropper (1514 bis 1594) und Nikolaus Elgard (ca. 1538 bis 1587). Biographie und Reformtätigkeit, Münster 1982.

Schwarz, Wilhelm Eberhard, Der päpstliche Nuntius Kaspar Gropper und die katholische Reform im Bistum Münster, in: Zeitschrift für vaterländische Geschichte 68 (1910), S. 1-96.

Online

Lippgens, Walter, „Gropper, Kaspar“, in: Neue Deutsche Biographie 7 (1966), S. 136. [online]

Salentin von Isenburg, Porträt, Kupferstich, um 1570. (Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Bock, Martin, Kaspar Gropper, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/kaspar-gropper/DE-2086/lido/5d66416b140fa1.96961235 (abgerufen am 27.04.2024)