Zu den Kapiteln

Schlagworte

Aufgrund neuer Erkenntnisse befindet sich dieser Beitrag momentan in der Überarbeitung.

Anm. d. Redaktion

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

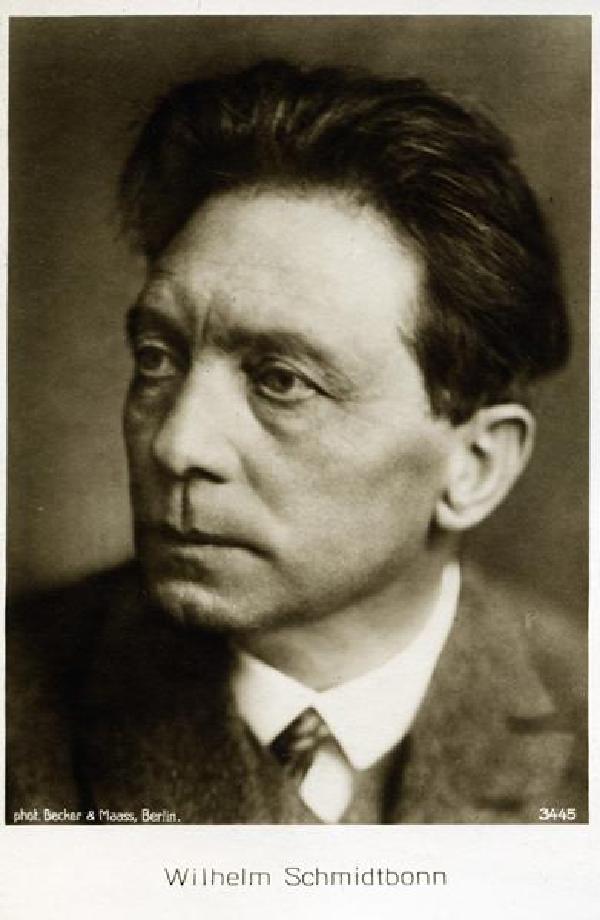

Heckes, Pia, Wilhelm Schmidtbonn, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/wilhelm-schmidtbonn/DE-2086/lido/57c947a0747138.44617986 (abgerufen am 07.05.2024)