Zu den Kapiteln

Schlagworte

Einleitung

Das bedeutendste Mitglied der berühmten Kölner Malerfamilie war Bartholomäus Bruyn der Ältere, der wohl um 1512 vom Niederrhein, vermutlich aus Wesel, nach Köln einwanderte. Er gilt als einer der letzten Vertreter der so genannten Altkölner Malerei. In Kenntnis und unter Verarbeitung der kölnischen und niederländischen Bildtradition führte er die Kölner Malerei in die Renaissance, wobei er sich – vermittelt durch druckgraphische Vorlagen – der neuesten Entwicklungen aus Italien bediente. Seine zahlreichen umfangreichen christlichen Altarwerke und Bildzyklen, die er mit Hilfe einer personalstarken Werkstatt schuf und in der auch seine beiden malenden Söhne, Arnt und Bartholomäus der Jüngere tätig waren, weisen ihn als den meistbeschäftigten Maler seiner Zeit in Köln aus.

Bartholomäus Bruyn der Ältere führte außerdem das bis dahin erst vereinzelt in Köln anzutreffende bürgerliche Porträt zu großer Blüte; zahlreiche Bildnisaufträge bedeutender Persönlichkeiten des rheinischen Patriziats, darunter Ratsherren und Bürgermeister mit ihren Familien, verhalfen ihm zu hohem gesellschaftlichen Ansehen und bürgerlichen Ehrenämtern.

Bartholomäus der Jüngere, der zweitälteste Sohn, führte die Werkstatt nach dem Tod des Vaters weiter, konnte jedoch kaum an dessen Erfolg anknüpfen. Sein Werk blieb, bis auf wenige innovative Leistungen im Bereich des Porträts, von zumeist handwerklicher Qualität epigonalen Charakters.

Bartholomäus (Barthel) Bruyn der Ältere (1493–1555)

Das Geburtsjahr 1493 und die äußere Erscheinung Bartholomäus (auch Barthel, Bartel de, Bartold) Bruyns (auch Bruen, Bruin, Brun, Brune, Bruns, Fuscus) des Älteren sind durch die 1539 von Friedrich Hagenauer (um 1499–nach 1546), der nach 1546 in Köln als Medailleur und Bildschnitzer tätig war, geprägte Gedenkmedaille bekannt. Sie ist bezeichnet: BARTHOLOMEVS BRVYN PICTOR COLONIENSIS ANNO ÆTATIS XLVI, zeigt also den Maler in seinem 46. Lebensjahr. Bruyns Herkunft und Jugend vor dem urkundlich gesicherten Erscheinen in Köln 1515 (Auftrag Clapis) liegen im Dunkeln, sind jedoch in enger Abhängigkeit von seinem Lehrer und späteren Schwiegervater Jan Joest von Kalkar zu sehen.

Gebürtiger Kölner war Bruyn nicht; vielmehr wurden für ihn – wie auch für Jan Joest – Wesel oder Haarlem als Herkunftsort angenommen. Als gesichert gilt, dass Bruyn um 1505 im Alter von etwa zwölf Jahren als Geselle in die Werkstatt des – wie Martin Roelen nachgewiesen hat – aus Wesel stammenden und erst später nach Haarlem übergesiedelten Jan Joest eintrat, der in den Jahren 1505–1508/1509 am Hochaltar für die Stadtpfarrkirche St. Nikolai in Kalkar (in situ) arbeitete.

Hier war auch der etwa acht Jahre ältere Joos van Cleve (um 1480/1485–1540) tätig, der sich wenig später, 1511, in Antwerpen niederließ, wo er eine Familie gründete und eine größere Werkstatt betrieb. In späteren Jahren war Joos van Cleve international, so 1530–1535 in Frankreich am Hofe Franz I. (Regierungszeit 1515–1547) und ab 1536 in England, vor allem als Porträtist gefragt. Mit Bartholomäus Bruyn, der von ihm zeitlebens künstlerisch angeregt wurde, verband ihn eine lebenslange Freundschaft. Das zeigt eindrucksvoll das so genannte Freundschaftsbildnis der beiden Maler auf einer Szene mit der Legende des heiligen Viktor von Bartholomäus Bruyn dem Älteren aus dem Jahr 1529 (Wallraf-Richartz-Museum, Köln).

Bruyn wird seinem Lehrer Jan Joest 1512 nach Werden (heute Stadt Essen) gefolgt sein, wo dieser den heute verlorenen Hochaltar für die dortige Abteikirche schuf. Von dort aus wird er wenig später in die Metropole Köln übergesiedelt sein. Hier wurde er, den Zunftregeln entsprechend, zunächst in der Werkstatt eines dort ansässigen Malers, wahrscheinlich des Meisters von St. Severin (geboren um 1460), tätig in Köln um 1480–1515/1520, gearbeitet haben. Der Kontakt zu Werden riss jedoch zeitlebens nicht ab: So gehört zu Bruyns frühesten Arbeiten in Köln (1512–1515) der einige Dutzend Tafeln umfassende Bildzyklus für den Kreuzgang des Kölner Benediktinerinnenklosters „Zu den heiligen Machabäern“, von denen zehn Tafeln erhalten sind. Neben anderen hochrangigen Stiftern, wie etwa den Grafen Manderscheid-Blankenheim oder der Kölner Familie Rinck, war daran auch die Abtei Werden beteiligt.

Zu den frühesten Förderern Bruyns in Köln gehörte der Jurist Dr. Peter von Clapis (um 1480–1551), für den er bereits 1515 den Altar mit der „Marienkrönung“ schuf und auf dem sich das Stifterpaar nicht nur kniend auf der Mitteltafel, sondern ein zweites Mal, und zwar in Gestalt zweier Heiliger, selbstbewusst porträtieren ließ: Clapis tritt auf dem linken Flügel als heiliger Ivo, Patron der Juristen, auf, seine Ehefrau Bela Bonenberg ihm gegenüber als heilige Anna (Smith College Museum of Art, Northampton/Mass.). Für Clapis schuf Bruyn, neben einigen Porträts, auch eines der ersten Nachtbilder der deutschen Kunst, die „Heilige Nacht“, 1516 (Städel, Frankfurt am Main).

1518 wurde der junge Meister erstmals in ein bürgerliches Ehrenamt, und zwar in das Gremium der Vierundvierziger, gewählt, 1521 erfolgte die Wiederwahl – ein Indiz für seinen frühen beruflichen Erfolg und das fortschreitende bürgerliche Ansehen. Zwischen 1515 und 1518 heiratete er Agnes Joest (gestorben 1550), eine Tochter seines Lehrers Jan Joest. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor: neben den Mädchen Katharina und Clairgin die malenden Brüder Arnt und Bartholomäus der Jüngere sowie das jüngste Kind Mathias.

Letzterer, um 1524/1525 geboren und 1538 in den Matrikeln der Kölner Universität verzeichnet, wurde mit dem Klosternamen Paulus Konventuale in Werden. Als Kellner der Abtei – 1551 und 1561 ist er auch als Pfarrer von St. Lucius verzeichnet – kam er zu zweifelhaftem Ruhm: Wegen seiner mangelhaften Verwaltungs- und Aufsichtstätigkeit – er hatte in seiner Amtszeit hohe Schuldenberge angehäuft – und nicht zuletzt wegen seiner in den 1560er Jahren öffentlich vorgetragenen reformatorischen Neigungen wurde ihm das Amt des Koadjutors des Klosters in Konkurrenz zu Heinrich Duden (gestorben 1601) aus Wesel nach heftigen Auseinandersetzungen verwehrt, er wurde schließlich seines Amtes enthoben und für zwei Jahre in Haft gesetzt. Erst nachdem er gelobt hatte, in Zukunft die katholische Lehre zu predigen und die Wahl Dudens zum Abt im Jahr 1573 anzuerkennen, erhielt er in sein Amt zurück.

DE-2086, LVR_ILR_0000148212.

Mit einem ersten größeren Altarauftrag, der Ausführung der wohl ehemals acht großformatigen Flügelgemälde für den Hochaltarschrein des Frauenstifts Essen, dem so genannten Essener Altar, 1522–1525, begründete Bruyn seinen künstlerischen Erfolg und sicherte sich weitere Aufträge. Thematisch weisen die bis heute in situ im Essener Münster erhaltenen vier Tafeln mit jeweils zwei Szenen aus Kindheits- und Passionsgeschichte Christi zwar ein konventionelles ikonographisches Programm auf, in stilistischer Hinsicht markiert der Essener Altar jedoch den Höhepunkt und Abschluss des bruynschen Frühwerkes an der Wende vom Spätmittelalter zur Renaissance.

Nur wenige Jahre später, 1529, erhielt Bruyn den Auftrag für ein weiteres imposantes Altarprogramm, die Ausführung der acht Flügelgemälde für den Hochaltar der Stiftskirche St. Viktor in Xanten, vollendet 1534 (in situ). Neben Szenen aus der Passion Christi ist das ikonographische Programm den Legenden der heiligen Viktor und Helena gewidmet, die Bruyn in einer szenenreichen und vielfigurigen Bilderzählung vor bühnenhafter Renaissancearchitektur in kräftig-leuchtender Farbgebung entwickelt

Mit dem Xantener Altar hatte Bruyn die „Zeitenwende“ zur Renaissance in Köln vollzogen. Durch die verstärkte Nutzung druckgraphischer Vorlagen und die kenntnisreiche Verarbeitung der italienischen Hochrenaissancemalerei gelang es ihm, ohne jemals selbst Italien bereist zu haben, einen „second-hand Mannerism“ (Caswell 1996, S. 60) von durchaus eigenständiger Prägung zu erschaffen und seine Malerei den aktuellen Strömungen auf dem Kunstmarkt anzupassen. Er griff dabei vor allem auf die Stiche Marcantonio Raimondis (um 1475–um 1534) nach Raffael (1483–1520) und die durch italienreisende Niederländer wie Jan van Scorel (1495–1562) und später Maerten van Heemskerck (1498–1574) vermittelten Vorlagen zurück. Bruyn ging mit der Zeit – dies sicherte ihm bei seiner anspruchsvollen Kölner Kundschaft – oftmals weit gereiste Kaufleute – nachhaltigen Erfolg und weitere Aufträge.

In die Reihe der berühmten Porträts der Xantener Stiftskanoniker und wohlhabenden Gönner des Stiftes, die Bruyn auf zwei der Tafeln wohl zum Abschluss der Arbeiten 1534 eigenhändig in die Komposition einfügte, hat der Maler auch sein eigenes Bildnis, das ihn mit seiner Frau Agnes und wohl seinem ältesten Sohn Arnt hinter einer Brüstung stehend zeigt, eingebracht. Das Selbstbildnis des Malers dient nicht nur als Zeugnis der Autorschaft des Altars, gewissermaßen als „gemalte Signatur“; es ist, ganz im Sinne der Neuen Zeit, Ausweis eines sich neu entwickelnden künstlerischen Selbstverständnisses des Malers. Es bezeugt zugleich das gewachsene bürgerliche Selbstbewusstsein wie die wirtschaftliche Prosperität des Malers.

1533 war Bruyn in der Lage, in Köln in der Pfarre St. Alban, nahe beim Gürzenich am heutigen Quatermarkt, ein Doppelhaus zu erwerben, das einst Eigentum von Stefan Lochner gewesen war. Spätestens seit Beginn der 1530er Jahre dürfte Bruyn eine große Werkstatt mit wachsendem Schülerkreis beschäftigt haben, die vornehmlich damit betraut war, seine vielen Aufträge zu bewältigen. Zugleich wird der große Erfolg der Werkstatt eine Reihe zeitgenössischer unbekannter Maler im Umkreis Bruyns dazu inspiriert haben, den neuen „Bruyn-Stil“ – zumeist in handwerklicher Manier – zu kopieren.

Neben der Produktion vielteiliger Altarwerke und christlicher Bildzyklen liegt Bruyns eigentlicher Verdienst in der Etablierung der bürgerlichen Porträtmalerei in Köln. Dabei führte er das hier zuvor erst vereinzelt vorkommende autonome Bildnis zu hoher Blüte und begründete eine bis weit in das 17. Jahrhundert reichende Porträttradition, die Köln zu einem wichtigen Zentrum bürgerlicher Bildnismalerei machte. Bruyn setzte dabei sowohl die Tradition des an den sakralen Bildzusammenhang gebundenen Stifterbildes in verschiedenen Varianten fort (wie beispielsweise die Clapis-Aufträge) und entwickelte daraus erste Vorläufer des autonomen Gruppenbildnisses (Xantener Altar), wie auch des bürgerlichen Familienbildnisses (beispielsweise in Köln zwei Altarflügel mit den Stiftern Hermann Sudermann und Ursula Hupp mit ihrer Familie, um 1540, Privatbesitz). Vor allem machte er das Porträtdiptychon in Köln beliebt, eine Sondergattung des zweitafeligen Verlöbnis- beziehungsweise Ehepaarbildnisses, bei der sich die beiden Partner, einander zugewandt, jedoch über zwei Tafeln verteilt, buchstäblich zu einer verschließbaren Bildniskapsel zusammenklappen ließen. Die oft kleinformatigen, oben mit rundem oder geschweiftem Abschluss versehenen Tafeln, deren Außenseite häufig mit einem Wappen, einer Inschrift, einem Vanitasstilleben oder Ähnlichem bemalt war, ließen sich in geschlossenem Zustand an der Wand verbergen oder auf Reisen mitführen und wurden bei Bedarf – ähnlich den Familienfotos heute – im Familien- und Freundeskreis vorgezeigt.

DE-2086, LVR_ILR_0000148220.

Auch die durch berühmte Zeitgenossen Bruyns, etwa Lucas Cranach den Älteren (1472-1553) oder Hans Holbein den Jüngeren (1497/1498–1543) bekannten rundformatigen, mittels eines Gewindes verschließbaren kostbaren Miniatur- oder Kapselbildnisse erfreuten sich in Bruyns Auftraggeberkreisen großer Beliebtheit, wie zum Beispiel die Rundbildnisse des Hermann Rinck III und der Sibylla Kannengiesser mit Wappen, 1530 (Wallraf-Richartz-Museum, Köln).

Amtsbildnisse Kölner Bürgermeister führte Bruyn in privatem wie öffentlichem Auftrag in größerer Zahl aus. Das prominenteste Beispiel ist wohl das Amtsbildnis des Bürgermeisters Arnold von Brauweiler (um 1473–1552) aus dem Jahr 1535 (Wallraf-Richartz-Museum, Köln). Es zeigt den Amtsträger auf seinen weißen Amtsstab gestützt und gekleidet in die vorn vertikal geteilte, schwarz-rote Mi-Parti-Amtstracht. Bruyn hebt mit seiner Fähigkeit zur Individualisierung und Nuancierung das Repräsentative des Porträtierten hier besonders hervor.

1541 restaurierte Bruyn den Hochaltar der Werdener Abteikirche; einige Jahre später, 1570, wurde der Altar erneut, und zwar von seinem ältestem Sohn Arnt, gereinigt. Ab 1547 führte Bruyn einen Zyklus mit 57 Szenen aus dem Neuen Testament für den Kreuzgang des Karmeliterklosters in Köln aus, An dem Zyklus sollen, wie Hermann Weinsberg berichtet, nach Bruyn dessen Söhne gearbeitet beziehungsweise ihn fortgeführt haben. Ab den späten 1540er Jahren ist damit erstmals eine Mitarbeit der beiden malenden Söhne, wohl Arnt und Bartholomäus Bruyn der Jüngere, in der Werkstatt des Vaters überliefert.

DE-2086, LVR_ILR_0000148216.

Von dem vielteiligen Zyklus, für den der Karmeliter-Provinzial Everard Billick (1499–1557) zahlreiche geistliche und weltliche Stifter gewinnen konnte, ist heute nur eine Tafel erhalten, die „Versuchungen Christi“ (LVR-LandesMuseum Bonn). Der Teufel tritt mit der Aufforderung der ersten Versuchung, einen Stein in Brot zu verwandeln, an Christus heran. Das Gesicht des mit einem Barett und Mönchsgewand bekleideten Versuchers, aus dem Krallenfüße und geringelter Schwanz hervorschauen, trägt die Züge Martin Luthers (1483–1546). Das Leinwandbild gilt als eindrucksvoller Beleg für die katholische Gegenwehr gegen die aufkommende reformatorische Bewegung in Köln. Anregung für die drastisch-polemische „Verteufelung“ Luthers gab sicher wiederum Billick, der als streitbarer Kämpfer gegen die reformatorischen Kräfte galt. Ob Bruyn immer auf der Seite des „rechten Glaubens“ stand, ist nicht gesichert, obwohl er als Mitglied des Rates der Stadt Köln, in den er erstmals 1549 gewählt wurde, katholisch sein musste.

1550 übertrug er, nach dem Tod seiner Frau Agnes, den Hausbesitz an seine Kinder – ein Hinweis darauf, dass Bruyn sich zunehmend von seiner künstlerischen Tätigkeit zurückzog. Dennoch sind für die Spätzeit, neben einigen, auch bedeutenden Porträtaufträgen, unter anderem für die Familie Weinsberg, repräsentative Altaraufträge zu verzeichnen, so zum Beispiel der Kreuzaltar im Kölner Dom von 1548, der Abendmahlsaltar in St. Severin und der Kreuzaltar in St. Andreas, beide um 1550–1555. Mit Hilfe seiner Werkstatt und unter nicht klar abzugrenzender Beteiligung seiner Söhne verarbeitete Bruyn hier den neu aufkommenden „Manierismus“ der italienreisenden Niederländer, vor allem Maerten van Heemskercks. Tümmers urteilt 1990 (S. 8) über das Spätwerk Bruyns: „Der heraufziehende Manierismus wollte geschraubtes Posieren und gezierte Gestik; auch dazu fand Bruyn sich bereit. Es war ein Wandel der Formen und des Stils, nicht der Inhalte. Schaffenskraft und Anpassungsfähigkeit blieben Bruyn bis ins hohe Alter erhalten.“ 1553 wurde Bruyn zum letzten Mal in den Rat der Stadt gewählt; am 22.4.1555 wird er in den Rechnungsbüchern von St. Alban als verstorben gemeldet.

DE-2086, LVR_ILR_0000148214.

Arnt Bruyn (um 1515/1520-1577)

Nach dem Tod Bartholomäus Bruyns des Älteren führen die beiden malenden Söhne die erfolgreiche Werkstatt des Vaters weiter, wobei sie, wenig innovativ, auf den Stil- und Typenapparat des älteren Bruyn zurückgriffen und auch ihre Auftraggeber vornehmlich aus dem Erbe des Vaters rekrutierten. Bartholomäus Bruyn der Jüngere scheint dabei die dominantere Persönlichkeit gewesen zu sein: Arnt, der älteste, um 1515/1520 Geborene, trat weniger durch seine künstlerischen Erfolge als vielmehr als Nachfolge seines Vaters im Rat der Stadt hervor, dem er durchgängig von 1564–1576 angehörte. Vor 1550 vermählte er sich mit Gertrud Pütz (gestorben 1579/1580), mit der er vier Kinder hatte. Von seiner Hand sind, bis auf wenige Restaurierungsarbeiten, so im Auftrag des Rats der Stadt Köln die Reinigung des so genannten Altars der Stadtpatrone von Stefan Lochner in der Ratskapelle 1568 (heute im Kölner Dom), keine eigenen Werke urkundlich überliefert. Dieser Auftrag wirft jedoch kein gutes Licht auf die beiden Brüder, stand er doch im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Hehlerei, in das die Bruyns kurz zuvor verwickelt gewesen waren und welches sie zwang, das Arnt auferlegte Bußgeld mit Hilfe dieses Auftrags abzuzahlen. Arnts finanzielle Lage war augenscheinlich ungünstig; wie seine beiden Schwestern war er 1557 gezwungen, seinen Anteil am väterlichen Erbe an seinen Bruder Bartholomäus den Jüngeren zu übertragen. 1563 erwarb er ein Haus. Als er am 17.9.1577 an der Pest starb, hinterließ er seiner Familie beträchtliche Schulden.

Bartholomäus Bruyn der Jüngere (um 1523/1525–1607/1610)

Der um 1523–1525 geborene Bartholomäus Bruyn der Jüngere scheint der erfolgreichere der beiden Brüder gewesen zu sein. Weinsberg urteilte 1591 über ihn: Es ist disser Barthel Brun, ein kunstiger contrafeier mit olichsfarben, wie auch sin fatter war. (Buch Weinsberg, Band 4, S. 109). Nach 1555 heiratete Bartholomäus Bruyn der Jüngere die wohlhabende Agnes Patberg aus Werden (gestorben vor 1623); aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Agnes bevollmächtigte ihren Mann am 25.6.1555, Erbschaften in Werden zu verkaufen. Hieraus und aus dem Umstand, dass Bartholomäus schon 1557 in der Lage war, seine Geschwister auszuzahlen, lässt sich sein fortdauernder Erfolg bemessen, den er als nun alleiniger Besitzer der Häuser und Werkstatt seines Vaters errang. Später, 1571, kam noch der Anteil seines Bruder Mathias, des Konventualen und Pfarrers in Werden hinzu.

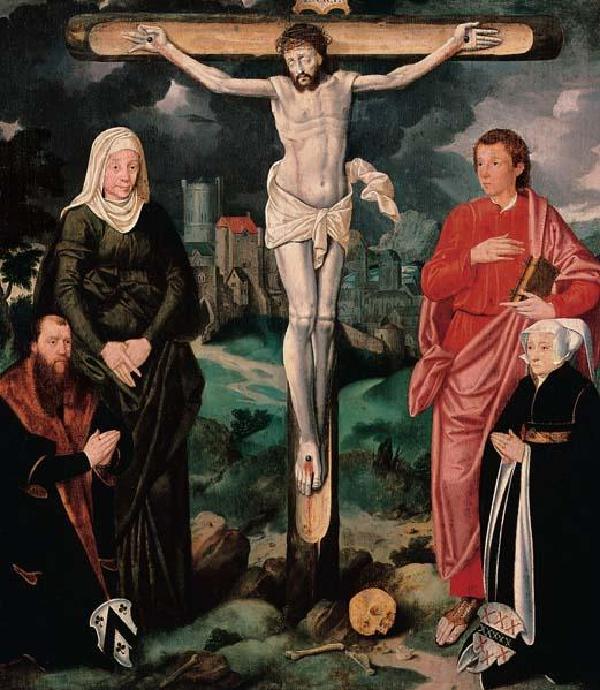

Bereits 1556 erhielt Bartholomäus Bruyn der Jüngere den ersten eigenständigen Auftrag, und zwar für den Flügelaltar in der Turmhalle von St. Jakob in Köln, eine Stiftung des Hermann Weinsberg und seiner zweiten Ehefrau Weisgin Ripgin (Mitteltafel im Kölnischen Stadtmuseum, Flügel verschollen). Weinsberg berichtet in seinem Gedenkbuch ausführlich über die Entstehung des Altarwerks. Als Auftraggeber hatte er das ikonographische Programm detailliert vorgegeben: Neben Maria und Johannes unter dem Kreuz ließ Weinsberg am vorderen Bildrand links sein eigenes Stifterbild, gegenüber das seiner Frau, beide mit Wappen, einfügen. Sämtliche Heiligen, ausgenommen Christus, hat Weinsberg bemerkenswerterweise mit Porträts von Verwandten und Freunden ausstatten lassen.

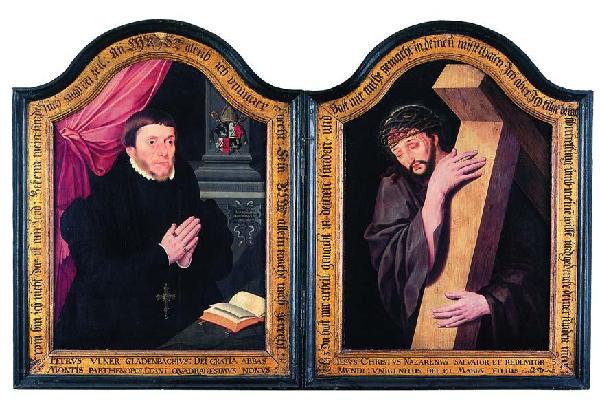

560 folgte ein weiteres, für Bartholomäus Bruyn den Jüngeren gesichertes Werk, das so genannte Ulner-Diptychon (LVR-LandesMuseum Bonn). Die beiden Tafeln, die mittels Scharnieren zu einem Andachtsdiptychon miteinander verbunden sind, zeigen links das Bildnis des betenden Peter Ulner (1523–1595), Werdener Mönch und späterer Abt (ab 1565) des reformierten Klosters Bergen bei Magdeburg, rechts den kreuztragenden Christus in Halbfigur. Auf der rechten Außenseite ist in zugeklapptem Zustand eine Vanitas-Darstellung mit Totenkopf in einer Nische zu sehen. Das durch die Angaben in der Kartusche auf 1560 datierbare Diptychon ist das einzige signierte Werk Bartholomäus Bruyns des Jüngeren (von seinem Vater Bartholomäus dem Älteren sind keine Signaturen bekannt). An der Plinthe des gemalten Pfeilers ist zu lesen: BARTHOLOMEO BRVN FECIT. Das Bildnis bildet damit die Grundlage für die Beurteilung seines Werkes wie für alle weiteren Zuschreibungen an Bartholomäus Bruyn den Jüngeren. Es gilt zugleich als bedeutendes Indiz für seine Nähe zu den reformatorischen Kreisen, zu denen auch sein Bruder Mathias (Paulus) in Werden gehörte. Wie Ute Langer 2006 belegen konnte (Die konfessionelle Grenze im frühneuzeitlichen Köln, S. 35), war Bartholomäus Bruyn der Jüngere spätestens ab 1580 Mitglied eines geheimen, aber in Köln offenbar geduldeten Bundes, der hochdeutsch-reformierten Gemeinde.

Trotz seiner Zugehörigkeit zur reformierten Konfession wurde er bemerkenswerterweise 1579 in Nachfolge seines verstorbenen Bruders Arnt von der Malergaffel in den Kölner Rat gewählt, dem er fortlaufend bis zu seinem Tod angehörte. 1593 nahm Bruyn an der Gottestracht teil, der bedeutendsten katholischen Prozession in Köln, und überwand damit eine unsichtbare konfessionelle Grenze im kirchlich-religiösen Alltag. Bruyn stellte offenbar Arbeitsalltag und Profit vor die Konfession (Langer): Für den katholischen Kölner Chronisten Hermann Weinsberg schuf er neben dem Altar für St. Jakob weitere Porträts; zugleich malte er das Abtsbildnis des Peter Ulner, der sich nach ersten Reformansätzen im katholischen Werdener Kloster wenige Jahre später als verheirateter konvertierter Abt in Magdeburg zu einem der entschiedensten Protestanten entwickelte.

Ab 1583 war Bartholomäus Bruyn der Jüngere Fähnrich seines Sprengels St. Alban, 1587 und 1588 deren Hauptmann, und im Jahr 1591 gab er ein Banneressen als Bannerherr, bei dem er sich laut Weinsberg über sein nachlassendes Augenlicht beklagte. Ab diesem Zeitpunkt dürfte Bruyn der Jüngere seine künstlerische Tätigkeit weitgehend der Werkstatt überlassen haben. 1593 testierte er gemeinsam mit seiner Frau, 1599 ist er noch als Kirchmeister seiner Pfarre St. Alban bezeugt. Zwischen 1607 und 1610 muss er gestorben sein. Er starb als angesehener Mann und hinterließ seiner Familie ein stattliches Erbe.

Bartholomäus Bruyn der Jüngere brachte es, ebenso wie sein Vater, im Verlauf seines fast 50-jährigen Schaffens zu beträchtlicher Reputation: Während sein Werk in den ersten Jahren bis etwa 1570 noch stark an den Werken des Vaters orientiert war, entwickelte er zumindest im Bereich des Porträts einen eigenen, durchaus qualitätvollen Stil. Das tintige Kolorit und der dünne Farbauftrag brachten ihm zeitweise den Notnamen „Meister mit den blassen Gesichtern“ ein. Die wenigen Bartholomäus Bruyn dem Jüngeren zugeschriebenen Altarwerke bleiben dagegen wenig innovative, handwerkliche Leistungen epigonaler Art.

Mit seinem Tod ging die fast 100 Jahre andauernde Dominanz der Malerfamilie Bruyn in Köln zu Ende. Dies lässt, unter Berücksichtigung einer Vielzahl von unbekannten Künstlern, die im Stil der Bruyns arbeiteten, den Namen Bruyn zu einem „Sammelbegriff der Produktion einer Epoche“ werden (Wolfgang Braunfels 1955).

In der Stellung als Maler in Köln löste ihn der aus Löwen gebürtige Gortzius Geldorp (1553–1616) ab. 1610 erstmals von der Malergaffel in den Kölner Rat gewählt, war Geldorp schon zu Lebzeiten Bruyns dessen stärkster Konkurrent auf dem Porträtmarkt gewesen.

Die Enkelgeneration

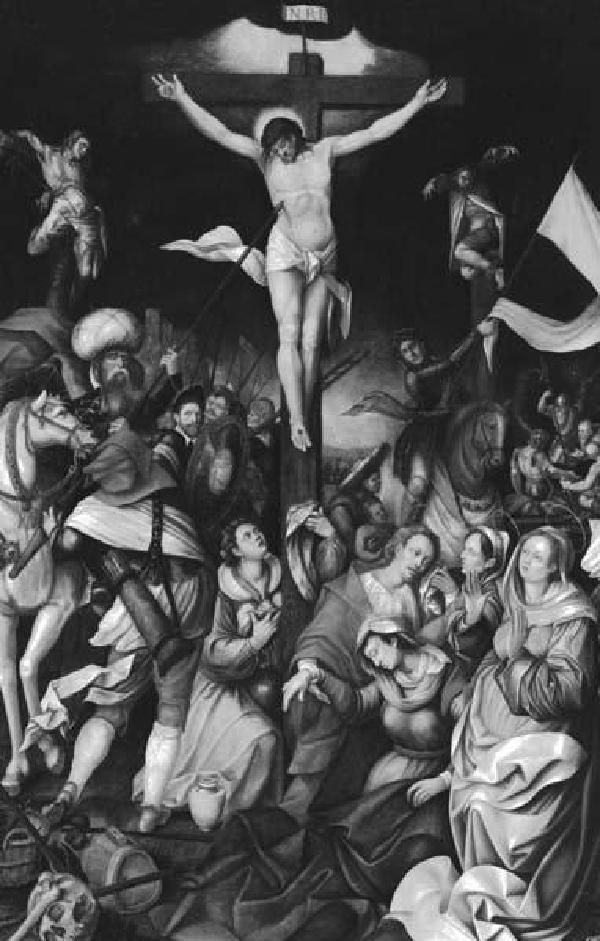

Ein Sohn Arnt Bruyns, Bartholomäus Braun (Bartholomäus Bruyn, Barthélémy le Brun?), wird, um 1550/1560 (in Köln?) geboren, als Porträtmaler des lothringischen Herzogs in Nancy genannt. Ab 1590 ist er laut Ratsprotokollen in Freiburg im Breisgau nachgewiesen; hier wird er 1593 auch als „Bartholomeus Braun von Cöln Contrafeter“ sowie im Zunftbuch der Maler vermerkt. In Freiburg bemalte er die Fassade des Basler Hofes und lieferte für dessen Kapelle im Auftrag des Basler Domherrn und apostolischen Protonotars Dr. Johannes Setrich 1594/1595 ein großformatiges Leinwandbild (Augustinermuseum Freiburg), eine Kreuzigung Christi, in die er sein Selbstbildnis in historisierendem Kostüm mit dem bruynschen Familienwappen einfügte – ein rotes, steigendes Pferd, den „Braunen“, auf silbernem Grund. Weitere Arbeiten sind nicht bekannt. Von den Fürstenbergern zu Donaueschingen erhielt Bartholomäus Braun Bildnisaufträge. 1603 stand er als Hofmaler im Dienst des pfälzischen Kurfürsten zu Heidelberg. Urkunden weisen Braun als gewalttätigen Mann aus.

Gottfried von Wedig (1583-1641), ein Enkel mütterlicherseits des Jüngeren Bartholomäus Bruyn, begründete die Stillebenmalerei in Köln. Er gilt, obwohl reformierten Glaubens, neben den zugewanderten Meistern – dem Löwener Geldorp, dem Wetzlarer Franz Kessler (um 1580– um 1650) und dem Antwerpener Hieronymus van Kessel (1578–1636) als wichtigster einheimischer Porträtist der katholischen Kölner Oberschicht im 17. Jahrhundert.

Quellen

Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrhundert, Band 1-2 bearb. von Konstantin Höhlbaum, Band 3-4 bearb. von Friedrich Lau, Band 5 bearb. von Josef Stein, Leipzig 1887-1886, Bonn 1897-1898, 1926, Nachdruck Düsseldorf 2000.

Literatur

zu Bartholomäus Bruyn dem Älteren

Caswell, Jean M., Bruyn. Bartholomäus (i); Bruyn: Bartholomäus (ii), in: Dictionary of Art, ed. by Jane Turner 5 (1996), S. 59–61.

Löw, Annekatrein (Bearb.), Bartholomäus Bruyn. Die Sammlung im Städtischen Museum Wesel, Emmerich 2002.

Roelen, Martin Wilhelm, Wesel – Haarlem – Köln. Neues zum Verwandtschaftsverhältnis der Maler Jan Joest und Bartholomäus Bruyn, in: Neue Schätze. Städtisches Museum Wesel. Auswahl aus den Neuerwerbungen 1994–2000, Wesel 2000, S. 12–22.

Schmid, Wolfgang, Kölner Renaissancekultur im Spiegel der Aufzeichnungen des Hermann Weinsberg (1518-1597), Köln 1991.

Tümmers, Horst-Joh[anne]s, Die Altarbilder des älteren Bartholomäus Bruyn. Mit einem kritischen Katalog, Köln 1964.

Tümmers, Horst-Johannes, Bruyn, Bartholomäus, in: Saur Allgemeines Künstler-Lexikon 14 (1996), S. 616.

Tümmers, Horst-Johannes, Die Kölner Kirchen und die Malerfamilie Bruyn, in: Colonia Romanica 5 (1990), S. 8–22.

Westhoff-Krummacher, Hildegard, Barthel Bruyn der Ältere als Bildnismaler, München 1965.

Zehnder, Frank Günter, Katalog der Altkölner Malerei, Köln 1990.

zu Paulus Bruyn

Stephan-Maaser, Reinhild, Vom Werdener Mönch zum evangelischen Abt in Magdeburg. Peter Ulner und die Reformation, in: Ausstellungskatalog „Das Jahrtausend der Mönche. Klosterwelt Werden 799–1803“, Essen 1999, S. 154–163, hier S. 160).

zu Bartholomäus Bruyn dem Jüngeren

Langer, Ute, Die konfessionelle Grenze im frühneuzeitlichen Köln. Das Zusammenleben von Reformierten und Katholiken zwischen Anpassung und Abgrenzung, in: Geschichte in Köln 53 (2006), S. 35–62,

Tümmers, Horst-Johannes, Bartholomäus Bruyn der Jüngere, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 32 (1970), S. 113–134.

zu Bartholomäus Braun

Schaub, Friedrich, Der Kölner Maler Bartholomäus Braun in Freiburg 1590–1603, in: Schau-ins-Land 74 (1956), S. 102–114.

Online

Digitale Erfassung sowie historische und sprachgeschichtliche Auswertung der Aufzeichnungen des Kölner Bürgers Hermann Weinsberg (1518–1597) (Projektinformation der Abteilungen für Rheinische Landesgeschichte und Sprachforschung am Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). [Online]

DE-2086, LVR_ILR_0000148218.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Löw, Annekatrein, Familie Bruyn, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/familie-bruyn-/DE-2086/lido/57c689c2358108.25294453 (abgerufen am 10.05.2024)