Zu den Kapiteln

Schlagworte

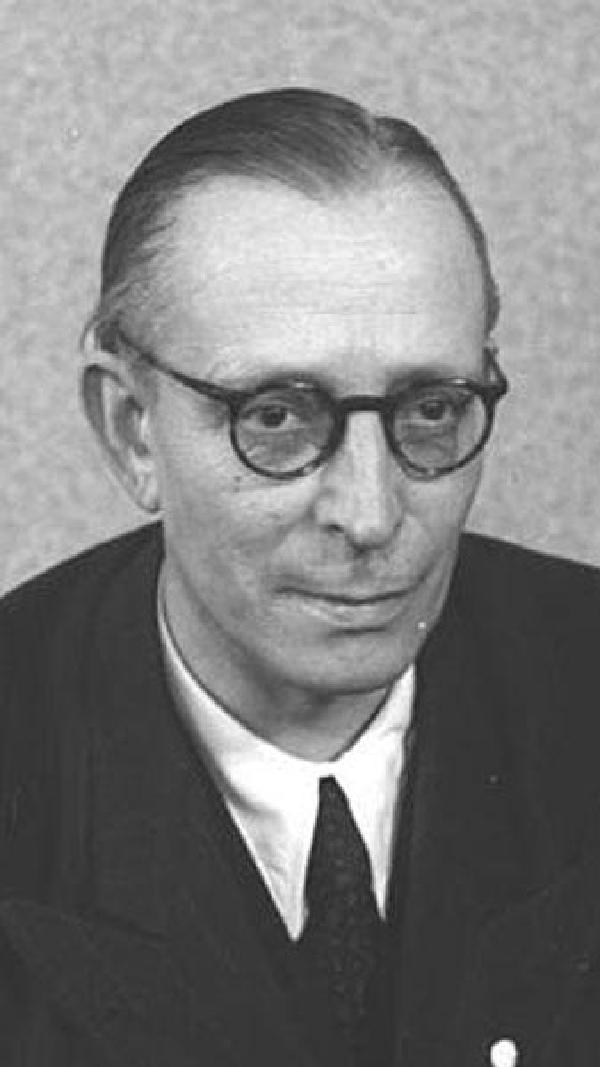

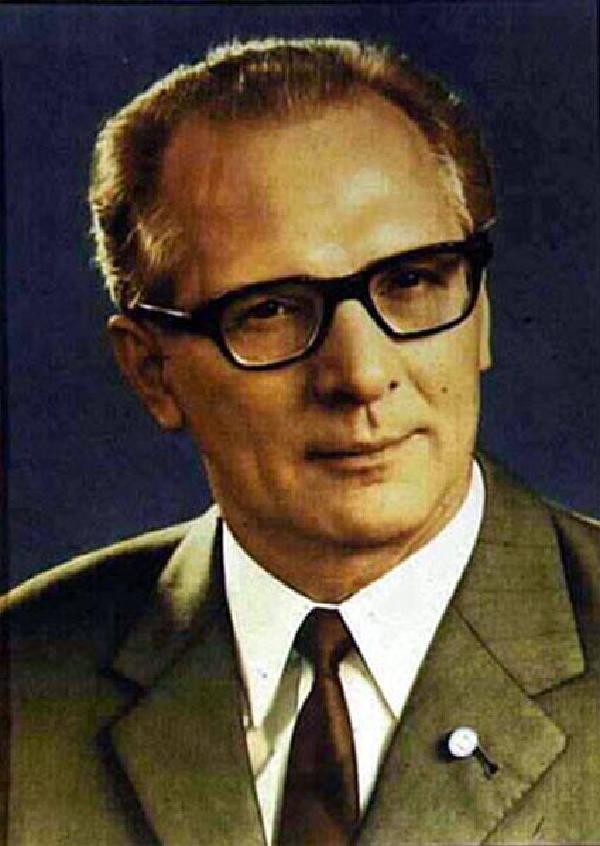

Der aus Köln stammende Jurist Dr. Hans Loch machte nach 1945 in der DDR Karriere, als Finanzminister und Vorsitzender der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands.

Hans Loch wurde am 2.11.1898 als Sohn des Johann Peter Loch, eines gelernten Schlossers und späteren Betriebsleiters, und seiner Ehefrau Margarethe Kraft in Köln geboren. Die Familie war katholisch. Nach Besuch der Volksschule und des Gymnasiums, das Loch 1916 mit dem Abitur abschloss, absolvierte er in den Jahren 1917/1918 seinen Militärdienst. Nach dem Ersten Weltkrieg studierte er ab 1918 Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn und Köln. In Köln promovierte er 1923. Spätestens an diesem Punkt setzt das Problem der Biographie von Hans Loch ein: Die bislang ermittelten Angaben zu seinem Wirken während der Weimarer Republik und des „Dritten Reiches“ sind auffallend farblos und vage. Das ändert sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Bekannt ist, dass er in jenen Jahren die acht Jahre ältere Martha Behrndt (1890–1958) heiratete.

Während des Studiums trat der 23-jährige Hans Loch der eher linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) bei, die er jedoch 1924 während seiner Referendarzeit, die er in Koblenz und Köln verbrachte, wieder verließ. Er "war stets nur ein Mitglied unter vielen anderen", so sein späterer politischer Weggefährte Rudolf Agsten (1926-2008). 1926 wechselte Hans Loch nach Berlin und arbeitete dort als Verbands- und Steuersyndikus. Mit Beginn des „Dritten Reiches“ verlor er seine Stellung, vor allem, wie Herbert Hömig ermittelte, wegen seiner Verbindung mit einem jüdischen Geschäftspartner.

Anschließend ging Loch zeitweise in die Niederlande, teils soll dies 1934 gewesen sein, was plausibel erscheint, teils erst 1936. Er kehrte nach Deutschland zurück, nach einigen Quellen 1936, nach anderen 1938. Er habe 1938 in Köln mit einer Unternehmensgründung sein Glück versucht. Das hielt nicht lange an, denn schon ein Jahr später musste er den Betrieb einstellen. Loch heuerte wieder als Steuersyndikus an, arbeitete in verschiedenen Anstellungen, bis er 1939 als Soldat zur Wehrmacht einberufen wurde, der er bis zum Kriegsende angehörte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschlug es Hans Loch nach Gotha. Nach einigen Wochen Landarbeit begann er bei der Justizverwaltung des Landes Thüringen. 1945 wurde er Mitbegründer der Liberal-Demokratischen Partei im Kreis Gotha, von wo aus sein kometenhafter Aufstieg in der Sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise der DDR erfolgte - und das, obwohl er "eher den Verstand, weniger das Gefühl" ansprach, wie es in der DDR über ihn hieß. Bei den Kommunalwahlen im September 1946 überflügelte die LDPD in Gotha mit 38 Prozent der Wählerstimmen bei weitem die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED). Einen Monat später wählte das Kommunalparlament Hans Loch zum Oberbürgermeister von Gotha; das Amt hatte er zwei Jahre lang inne. Innerparteilich wurde Loch im Oktober 1947 Vorsitzender des Ausschusses Gemeindepolitik beim Zentralvorstand der LDPD. Die deutsch-sowjetische Freundschaft kam bei ihm nicht zu kurz: 1947 war er Mitbegründer der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF).

Hans Loch ging nach Weimar, wo er im Juni 1948 Dr. Helmut R. Külz (1903–1985) als Thüringischen Justizminister ablöste. Zwei Monate später, im August 1948, nominierte ihn seine Partei zum stellvertretenden, ab Februar 1949 zum Vorsitzenden der LDPD in Thüringen. Dabei hatte er dem Landesvorstand gerade einmal erst seit Juli 1948 angehört. Er folgte darin Leonhard Moog (1882–1962), der nach Spionagevorwürfen und einer drohenden Verhaftung nach West-Berlin (später München) floh. Hans Loch entsprach mithin den Vorstellungen der sowjetischen Besatzungsmacht, was ihn auch für die Funktion als Vorsitzenden der LDPD empfahl. Deren bisherige Doppelspitze – Arthur Lieutenant (1884–1968) und Hermann Kastner (1886–1957) – demissionierte auf sowjetischen Druck. Statt ihrer wurde im Juli 1951 das Tandem Karl Hamann (1903–1973) und Hans Loch zu gemeinsamen Vorsitzenden der Partei bestimmt. Nachdem auch Hamann auf sowjetischen Druck ausgeschaltet worden war – er galt als „bewusster Schädling“ und wurde verhaftet – hatte Hans Loch seit dem 12.12.1952 den Parteivorsitz allein inne, und zwar bis zu seinem Tod. Mit Loch als Vorsitzendem war die Gleichschaltung der LDPD in der DDR abgeschlossen.

Hans Loch hatte sich zuvor bereits anderweitig profiliert. Bis Februar 1950 blieb er Justizminister in Thüringen. Gleichzeitig war er Mitglied der – innerhalb der LDPD zunächst kritisch angesehenen – Deutschen Wirtschaftskommission, Mitverfasser der späteren DDR-Verfassung, ab Oktober 1949 für die LDPD Mitglied der provisorischen und ab 1950 der Volkskammer der DDR. Am 12.10.1949 wurde er zum ersten Finanzminister der DDR berufen, was er bis zum 27.11.1955 mit einer geringfügigen Unterbrechung blieb. Außerdem fungierte er als einer der stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates der DDR. Ab Februar 1950 gehörte er dem Nationalrat der Nationalen Front, ab August seinem Präsidium an, in das er abermals 1954 gewählt wurde. Damit gehörte Hans Loch zum engeren Kreis der DDR-Elite, was sich auch darin ausdrückte, dass er nunmehr im Majakowskiring 60 wohnte, im so genannten „Städtchen“ in Berlin-Pankow, wie das Prominentenviertel in jenen Jahren genannt wurde.

Ob er wirklich freiwillig sein Ministeramt niederlegte? Das erscheint nicht sicher, zumindest sollte er dann die „Bearbeitung der Fragen Gesamtdeutschlands“ übernehmen, was plausibel klingt, denn ab Januar 1954 war er Vorsitzender des Ausschusses für Deutsche Einheit beim Ministerrat. Sein Engagement belohnte der SED-Staat 1954, als er mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold, und 1960, als er das Banner der Arbeit in Empfang nehmen durfte. An Auszeichnungen kamen noch die Ehrennadel der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, Stufe I, und 1956 die Ernst-Moritz-Medaille hinzu.

Diese Ehrungen erhielt der als „gütig und feinfühlig“ geltende, aber mit rauher Schale versehene Hans Loch zu recht, wie die Kernaussage seiner letzten großen Rede auf dem 7. Parteitag der LDPD im Juli 1957 belegt: „Die großen Perspektiven der Deutschen Demokratischen Republik als untrennbarer Bestandteil des sozialistischen Lagers hat, erfüllen uns mit stolzer Zuversicht.“

In diesen Jahren reiste er mehrfach durch die Sowjetunion, über die er schwärmerisch und ergeben schrieb. Als er im Spätsommer 1957 durch Jugoslawien reiste, erstattete er dem SED-Politbüro Bericht. Er verstarb am 13.7.1960 in Berlin im Alter von nur 61 Jahren; der Ministerrat der DDR kondolierte. Seine Grabstätte, die sich auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte befindet, und die er sich mit seiner am 14.12.1958 verstorbenen Ehefrau teilt, wird gepflegt. Und anlässlich seines 80. Geburtstags widmete ihm die Deutsche Post der DDR eine Briefmarke. Nach ihm sind noch heute vereinzelt Straßen benannt.

Schriften

Liberalismus heute, Weimar 1949.

Die LDP und ihre politische Lage, Weimar 1949.

Die Nationale Front, Weimar 1949.

Die Nationale Front, Völkerrecht und Frieden, Weimar 1950.

Ein Bürger sieht die Sowjetunion, Leipzig 1953.

Entscheidende Tage. Mit Abbildungen und Bildnis des Verfassers, Berlin 1953.

Mit Bleistift und Kamera durch den russischen Alltag, Berlin 1954.

Angehörige des Mittelstandes – der Kampf gegen die Pariser Verträge verstärkt fortsetzen! Berlin 1955.

Auferstehung einzigartiger Kunst durch edle Freundestat, Berlin 1955.

Auf seltsamen Pfaden. Streifzüge durch Russland von gestern und heute, Berlin 1955.

In eine neue Epoche. Ein Buch für den Mittelstand, Berlin 1958.

Von der Elbe bis zum Gelben Meer, Berlin 1958.

Wir sind dabei gewesen, Berlin 1959.

Aus Reden und Aufsätzen, Berlin 1985.

Archiv

In der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv befindet sich die Personalakte von Hans Loch unter der Signatur DC 20/7879.

Literatur

Hoyer, Lutz, Revolution, Kleinbürgertum, Ideologie. Zur Ideologiegeschichte der LDPD in den Jahren 1945–1952, Berlin 1978.

Müller-Enbergs, Helmut, Hans Loch, in: Müller-Enbergs, Helmut/Wielgohs, Jan/Dieter Hoffmann [u. a.] (Hg.), Wer war wer in der DDR. Ein Lexikon ostdeutscher Biographien, 5. Ausgabe, Band 1, Berlin 2010, S. 624-625.

Sekretariat des Zentralvorstandes der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands (Hg.), Hans Loch. Beiträge zu seiner politischen Biographie. 1945–1960, Berlin 1974.

Sommer, Ulf, Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands. Eine Blockpartei unter Führung der SED, Münster 1996.

Online

Hömig, Herbert, „Loch, Hans“, in: Neue Deutsche Biographie 14 (1985), S. 742-743. [Online]

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Müller-Enbergs, Helmut, Hans Loch, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/hans-loch/DE-2086/lido/57c94221929ea1.01588419 (abgerufen am 04.05.2024)