Zu den Kapiteln

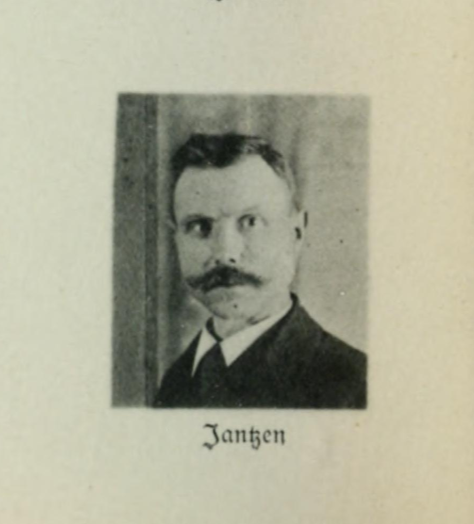

Der Sozialdemokrat Viktor Jantzen war 1919 Mitglied der Weimarer Nationalversammlung und übte daneben kleinere Parteiämter im Rheinland aus. Sein größtes Engagement entfaltete er aber als Gewerkschafter für den Zimmererverband für Rheinland und Westfalen.

Viktor Jantzen wurde am 17.10.1875 in Hamburg geboren. Von seinen Eltern ist lediglich bekannt, dass sein Vater Lehrer war und die Eltern ihn evangelisch taufen ließen. Wie unter sozialdemokratischen Funktionären üblich trat er aber später aus der Kirche aus. Nach dem Besuch der Volksschule in Hamburg ging er in die Lehre als Zimmerer im benachbarten, zur preußischen Provinz Schleswig-Holstein gehörenden Lokstedt (heute Stadt Hamburg). Vermutlich bei der anschließenden Gesellenwanderung verschlug es ihn nach Düsseldorf, wo er für den Rest seines Lebens eine Heimat fand und zunächst bis 1903 als Zimmerergeselle arbeitete. Obwohl er mehrfach den Wohnungsstandort wechselte, was zumindest bis 1933 auf einen stetig steigenden Lebensstandard schließen lässt, befanden sich seine Wohnungen doch stets in einem überschaubaren Gebiet, in etwa dort, wo die Stadtbezirke 2, 3 und 8 aneinandergrenzen. Die Umzüge mochten auch Veränderungen der familiären Situation geschuldet sein, doch diesbezüglich ist lediglich bekannt, dass Jantzen verheiratet war.

Von 1898 bis 1903 amtierte Jantzen ehrenamtlich als Vorsitzender der Agitkommission des Zimmererverbands für die Rheinprovinz. Seit Mai 1903 bis zu der Zerschlagung der Gewerkschaften 30 Jahre später war er hauptamtlicher Gauleiter des Zimmererverbands für Rheinland und Westfalen mit Sitz in Düsseldorf. Hier war er auch politisch in der SPD aktiv und gehörte in der traditionell radikalen Düsseldorfer Arbeiterbewegung zum reformistischen Flügel. Für seine Gewerkschaft nahm er an zahlreichen reichsweiten Gewerkschaftskongressen teil. Nachdem August Bebel am 28.11.1868 im „Demokratischen Wochenblatt“ zur Gründung von berufsständischen Gewerkschaften aufgerufen hatte, gehörten die traditionsreichen Zimmerer zu den ersten Berufsgruppen, die sich gewerkschaftlich organisierten. Der Allgemeine Deutsche Zimmererverein wurde Ende Dezember 1868 in Braunschweig gegründet, der 6.700 Zimmerer aus 77 Orten organisierte. Schon 1868 konnte in Berlin der erste lokale Tarifvertrag im Zimmerergewerbe abgeschlossen werden, einer der weiteren frühesten Tarifverträge in diesem Gewerbe wurde in Düsseldorf ausgehandelt. Die herausragende Figur in der Anfangszeit dieser Gewerkschaft war August Kapell (1844−1922). Nach verschiedenen Verboten in der Zeit der Sozialistengesetze wurde die Gewerkschaft 1883 in Berlin wiedergegründet und residierte von 1887 bis 1933 in Hamburg. 1897 folgte die endgültige Umbenennung in Zentralverband der Zimmerer und verwandter Berufsgenossen Deutschlands.

Das Rheinland zählte, im Gegensatz zu Sachsen, Berlin und den Hansestädten, nicht zu den Hochburgen der organisierten Zimmerleute. Die Mitgliederstärke in ausgewählten Städten des Jahres 1903 lautet: Barmen-Elberfeld (118), Bonn (23), Duisburg (90), Essen (55), Köln (225), Koblenz (103), Solingen (12) und Saarbrücken (32). In Aachen und Trier scheint es zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt keine Gewerkschaftsorganisation gegeben zu haben. Im Vergleich zu so unterschiedlichen Städten wie Kiel (650), Hannover (466), Chemnitz (350) oder Dresden (2.084) jedenfalls war die Mitgliederzahl relativ gering, allerdings tendenziell höher als in den süddeutschen Städten. Diese eher mäßige Mobilisierung war sicher auch auf die Konkurrenz der katholischen Arbeiterbewegung zurückzuführen, zumal diese in Berufsgruppen mit handwerklich-zünftigen Wurzeln traditionell stark war. Die Verbandszeitschrift „Der Zimmerer“ berichtete gelegentlich über Auseinandersetzungen zwischen christlich und freigewerkschaftlich organisierten Zimmerleuten. Mit den ironisch als „Kameraden in Christo“ bezeichneten, im Zentral-Verband christlicher Bauarbeiter Deutschlands organisierten Kollegen jedenfalls hatten Viktor Jantzen und seine Mitstreiter wenig zu schaffen. Ein spezifisches Problem im Baugewerbe, anders als etwa im Bergbau, lag darin, dass die christlich begründete Sozialpartnerschaft bei der kleinbetrieblichen Struktur durchaus auf Widerhall stoßen konnte. Aus diesem Grund waren die Konflikte zwischen beiden Richtungsgewerkschaften im Zimmerergewerbe härter als in anderen Branchen. Diese zum Teil auch künstlich aufgebauschten Streitereien sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die großen Streikbewegungen 1910 und 1913 von allen Richtungen getragen wurden.

Zu der Gesamtzahl von 29.905 Mitgliedern des Zentralverbands im Jahr 1903 trug das Rheinland unter der Leitung von Viktor Jantzen jedenfalls nur sehr bedingt bei. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die örtlichen Lohn- und Arbeitsbedingungen. In Kiel etwa lag der durchschnittliche Jahresverdienst im selben Jahr bei 1.639 Reichsmark, in Köln bei 1.492 Reichsmark bei 138 zusätzlichen Jahresarbeitsstunden. Aber bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs konnte die Gewerkschaft erheblich expandieren, 1913 waren reichsweit insgesamt 59.831 Zimmerer organisiert, 2.345 davon im Rheinland. Dass dies immer noch vergleichsweise wenige waren, zeigt ein Vergleich mit den wesentlich bevölkerungsärmeren preußischen Provinzen Sachsen (3.809), Hannover (2.759) und Schleswig-Holstein (2.409).

Bei all diesen Zahlen ist aber zu berücksichtigen, dass der Organisationsgrad im Zentralverband unter den Zimmerleuten insgesamt enorm hoch war. Nach einer Erhebung des Verbands selbst aus dem Jahr 1911 waren fast 80 Prozent der Zimmerer freigewerkschaftlich organisiert. Im Rheinland allerdings war dies „nur“ bei gut 60 Prozent der Fall, dies war immerhin höher als in Westfalen, aber die drei Hansestädte führten mit jeweils weit über 90 Prozent. Die mit 110 Neumitgliedern vergleichsweise hohe Zahl an Eintritten im Rheinland im Jahr 1913 übertraf zahlenmäßig alle preußischen Provinzen außer Schlesien, deutet aber darauf hin, dass hier ein Nachholeffekt einsetzte. Dieser wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gestoppt. Durch Einberufungen und später auch aufgrund von finanziellen Nöten hatte sich der Mitgliederbestand von 1913 im Jahr 1917 um zwei Drittel reduziert, auch wenn der Mitgliederverlust im Rheinland weniger als die Hälfte betrug und die Mitgliederzahl im Vergleich zu 1916 sogar erheblich stieg, nicht zuletzt aufgrund vieler Wiedereintritte. Zusammengefasst könnte man sagen, dass es im rheinischen Teil von Viktor Jantzens Gau eine mittelgroße, dafür aber umso loyalere Gewerkschaftsbasis gab. Dass das auch sein ganz persönlicher Verdienst war, ist offenkundig.

Wie in dieser Zeit der Arbeitsalltag von Viktor Jantzen aussah, geht aus zahlreichen lokalen Berichten hervor, die in „Der Zimmerer“ veröffentlicht wurden. Von Opladen (heute Stadt Leverkusen) bis Koblenz war er regelmäßig unterwegs, um an örtlichen Versammlungen teilzunehmen oder die Kollegen bei Tarifauseinandersetzungen zu unterstützen. Dies bedeutete einen erheblichen Zeitaufwand, allein 1913 fanden in Köln bei nur 321 Mitgliedern 87 Veranstaltungen statt, davon fünf Generalversammlungen. Aus den Berichten kann man schließen, dass die Basis vor Ort mindestens einen Auftritt als Hauptredner pro Jahr von Gauleiter Jantzen erwartete. Aufgrund der permanenten tariflichen Konflikte und innergewerkschaftlicher Zwistigkeiten wird er aber wesentlich häufiger unterwegs gewesen sein. Bei 21 Zahlstellen − so nannten sich die lokalen Organisationseinheiten − im Rheinland und 23 in Westfalen war dies ein erheblicher Arbeitsaufwand. Womöglich konnte oder wollte Viktor Jantzen auch aus diesem Grund keine herausgehobenen politischen Ämter oder Mandate wahrnehmen.

Die Organisation von Tarifauseinandersetzungen und Streiks war beim Zentralverband die wichtigste und zeitaufwendigste Aufgabe, weil ihre Mitglieder, ebenso wie andere Arbeiter im Baugewerbe, als besonders streik- und konfliktfreudig galten. Einige Gründe wurden bereits angedeutet. Das ausgeprägte Standesbewusstsein und nicht zuletzt die Gesellenwanderung der Zimmerer förderte die für eine Streikbereitschaft notwendig Solidarität ungemein, gleiches galt für den ungewöhnlich hohen Organisationsgrad. Hinzu kam, dass es im Baugewerbe und insbesondere im Zimmererhandwerk keine Arbeiterinnen und nur wenige Jugendliche oder Ungelernte gab, Gruppen, die sich nur schwer mobilisieren ließen und Arbeitskämpfe unterlaufen konnten. Darüber hinaus blieb die Verhandlungsmacht der Arbeitgeber, also in der Regel der zahlreichen Meister, aufgrund der kleinbetrieblichen Struktur des Gewerbes und der fehlenden Zentralisierung begrenzt. Im Jahr 1907 arbeiteten reichsweit 124.917 Zimmerleute in 30.070 Betrieben und nur 8.036 in Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern. Die Verteilungskämpfe wurden zudem noch durch die starke Abhängigkeit von Konjunktur und Witterung verschärft. Durch die erneute Hochkonjunktur seit 1909 wuchs das Selbstbewusstsein und die Streikbereitschaft in der Arbeiterschaft erheblich. In Essen etwa kamen auf 23.731 besetze Stellen im Baugewerbe 47.425 offene Stellen, was die Praxis des Streikbrechens unmöglich machte.

Einer der härtesten Tarifkämpfe in der deutschen Geschichte fand im Baugewerbe im Jahr 1910 statt. In diesem Jahr liefen etwa 90 Prozent der Tarifverträge im Baugewerbe aus und ein Teil der Arbeitgeber, insbesondere der Arbeitgeberbund mit 22.000 organisierten Mitgliedsbetrieben, nahm dies zum Anlass, die Gewerkschaften rücksichtslos unter Druck zu setzen. Ergebnisoffene Verhandlungen wurden abgelehnt, eigene Forderungen den Gewerkschaften als Diktat vorgelegt.

Besonnene Stimmen in den eigenen Reihen wurden eingeschüchtert und bedroht. Als sich die Gewerkschaften dieser Vorgehensweise verweigerten kam es seit dem 15.4.1910 reichsweit zu massenhaften Aussperrungen, betroffen waren rund 190.000 Arbeiter. Auch im Rheinland kam die Bautätigkeit fast vollständig zum Erliegen, so waren im Raum Köln etwa 4.000 Arbeiter in 180 Betrieben betroffen. Selbst die christliche Gewerkschaftszeitung „Die Baugewerkschaft“ bezeichnete dieses Vorgehen als „Unternehmer-Terrorismus“, in einer Karikatur im Simplicissimus wurde ein klischeehafter Kapitalist bei dem Versuch dargestellt, einen Arbeiter von einem Baugerüst zu werfen.

Aber die Arbeitgeberseite hatte sich bei ihrem Versuch, die Arbeiter und ihre Gewerkschaften mit ihrem militanten Kurs finanziell auszutrocknen und zur Kapitulation zu zwingen, maßlos überschätzt. Die Streikkassen der Verbände der Maurer und Zimmerer waren üppig gefüllt, erstere hatten in ihrer Hauptkasse über 5 Millionen Reichsmark angesammelt, letztere über 1 Million. Dies war angesichts der jeweiligen Mitgliedszahlen und Jahreseinnahmen eine enorme Summe und übertraf zum Beispiel den Vermögensbestand des Metallarbeiterverbands mit seiner größeren Mitgliedschaft fast um das Doppelte, zusätzliches Geld kam durch kurzfristig erhöhte Beiträge in die Kassen. Darüber hinaus wurde die Streikbewegung auch von den christlichen und liberalen Gewerkschaften mitgetragen und verzichtete auf Maximalforderungen und eine klassenkämpferische Sprache, so dass die öffentliche Meinung und die politischen Eliten angesichts der halsstarrigen Unternehmerverbände immer mehr mit den Forderungen der Streikenden sympathisierten oder doch wenigstens Kompromisse anmahnten. Auch kleinere Handwerksmeister und regionale Arbeitnehmerverbände, so etwa in Bonn, distanzierten sich teilweise von der aggressiven Politik ihres Verbands und nahmen Aussperrungen zurück oder führten sie gar nicht erst durch, was wiederum die finanzielle Unterstützung der Streikenden erleichterte. Überhaupt war die Bereitschaft zum Arbeitskampf auf beiden Seiten stark von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Im unruhigen Köln etwa flossen von 1885 bis 1918 mehr als 20 Prozent der Gesamteinnahmen der Zahlstelle in die Streikunterstützung, in Duisburg hingegen weniger als 4 Prozent.

Insgesamt zeigte sich, dass die Unternehmer umso nachgiebiger waren, desto höher der Organisationsgrad der Maurer und Zimmerleute war. Insbesondere in den Hansestädten und Berlin widersetzten sich die örtlichen Verbände dem Aussperrungsbeschluss der Generalversammlung des Arbeitgeberbunds. Die Arbeitgebervertreter des Rheinlands hingegen, bei der Versammlung meldeten sich jene aus Köln und Essen zu Wort, setzten zumeist auf Konfrontation. Bei der kurz darauffolgenden außerordentlichen Generalkonferenz des Zentralverbands der Zimmerer am 4.4.1910 in Berlin, bei der die Gewerkschafter den Fehdehandschuh aufnahmen, hielt auch Viktor Jantzen als letzter Redner eine kämpferische Rede.

Letztlich war der Arbeitskampf für die Gewerkschaften erfolgreich. Nachdem die Unterstützung für die Aussperrungen innerhalb der Arbeitgeberschaft immer mehr abbröckelte und kommunale und staatliche Stellen auf ein Schiedsverfahren drängten, wurde schließlich im Juni 1910 unter Federführung des Reichsministeriums des Innern ein neuer Vertragsabschluss erreicht, der von den Gewerkschaftsvertretern fast einstimmig angenommen wurde.

In der Weimarer Republik dauerte es einige Jahre, bis sich der Zentralverband nach den Mitgliederverlusten im Ersten Weltkrieg und während der wirtschaftlichen Wirren wieder erholen konnte. Als die Republik 1924 in ruhigeres Fahrwasser geriet, waren in Viktor Jantzens Gau mehr als 5.500 Zimmerer organisiert, knapp 4.000 davon allein im Rheinland. In den Jahren wirtschaftlicher Erholung stieg die Zahl im Rheinland langsam, aber stetig auf rund 4.600 im Jahr 1927 an. Das Baugewerbe war weiterhin die mit Abstand am häufigsten von Arbeitskämpfen betroffene Branche, alleine 1925 streikten über 162.000 Arbeiter während knapp 90.000 ausgesperrt wurden, aber für die Arbeiterschaft zahlte sich die Kampfbereitschaft und der hohe Organisationsgrad durchaus aus, wie sich etwa an der fast flächendeckenden Tarifbindung und der Verteidigung des hart umkämpften Achtstundentags ablesen lässt. Insgesamt scheint die Situation der Zimmerer im Rheinland und in Westfalen in den wirtschaftlich guten Jahren von 1924 bis 1928 positiv gewesen zu sein, denn nur für Viktor Jantzens Gau erschien in „Der Zimmerer“ mehrfach der Hinweis: „Zuzug ist fernzuhalten“, die hier erkämpften Zugewinne sollten also nicht durch potentielle Streikbrecher aus konjunkturschwächeren Regionen in Gefahr gebracht werden. Exemplarisch für die Arbeitskämpfe dieser Zeit war die monatelange Auseinandersetzung 1925 in Essen, die in der Ausgabe 27 der Verbandszeitung ausführlich dokumentiert ist.

Doch die Wirtschaftskrise ab 1929 wirkte sich auch auf das Baugewerbe verheerend aus, 1931 waren nur noch etwas mehr als 3.000 rheinische Zimmerer im Zentralverband organisiert, fast 90 Prozent davon waren arbeitslos. Neben der Wirtschaftskrise wirkte sich auch die gewerkschaftsfeindliche Politik der Präsidialkabinette seit 1930 lähmend auf die Gewerkschaften aus. Mit der Zerschlagung der Gewerkschaften am 2.5.1933 durch die Nationalsozialisten endete auch vorläufig die Geschichte der freigewerkschaftlich organisierten Zimmerleute, die heute von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) vertreten werden.

Seit der „Machtergreifung“ trat Viktor Jantzen öffentlich nicht mehr in Erscheinung. Nach 1945 lebte er als Rentner in Neuss und Düsseldorf, wo er am 18.5.1956 verstarb.

Literatur

Bernstein, Eduard, Ein Bedeutungsvoller Gewerkschaftssieg, in: Sozialistische Monatshefte 16 (14), 1910, S. 879-885. [Online]

Wolgast, Wilhelm, Zentralverband der Zimmerer und verwandter Berufsgenossen Deutschlands, in: Heyde, Ludwig (Hg.), Internationales Handwörterbuch des Gewerkschaftswesens, Band 2, Frankfurt a.M., S. 2111-2112. [Online]

Online

Datenbank der deutschen Parlamentsabgeordneten [Online]

Der Zimmerer [Online]

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Kühne, Tobias, Viktor Jantzen, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/viktor-jantzen/DE-2086/lido/65c0ee52e02535.83173170 (abgerufen am 27.04.2024)