Zu den Kapiteln

Johann Arnold Nehring stammte aus Wesel und war ein bedeutender Baumeister des Barock in Berlin und Brandenburg.

Johann Arnold Nehring (auch die Schreibweise Nering ist gebräuchlich) wurde vermutlich am 13.1.1659 in Wesel als Sohn des promovierten Juristen und späteren Bürgermeisters von Wesel, Laurens Nehring und dessen Frau Susanne, geborene Knobbe, geboren. Die Vorfahren der Nehrings waren im 16. Jahrhundert als Glaubensflüchtlinge aus der niederländischen Hansestadt Tiel nach Wesel gekommen. Laurens Nehring hatte in Utrecht und Marburg Jura studiert, bevor er in seine Heimatstadt Wesel zurückkehrte. Hier war er lange Jahre Schöffe und 1685 Erster Bürgermeister der niederrheinischen Hansestadt.

Johann Arnold Nehring war das älteste von sechs Kindern und wurde am 17.3.1659 in der Willibrordikirche getauft. Ob der junge Nehring „schon in seiner Jugendzeit durch den großzügigen Festungsbau in Wesel für das Bau- und Ingenieurfach interessiert" wurde, darf Spekulation bleiben. Tatsache dagegen ist, dass ihm im Alter von 17 Jahren ein Staatsstipendium „zur Erlernung der Fortifikation" gewährt wurde. Nehring war zu dieser Zeit in Ausbildung bei dem in brandenburgischen Diensten stehenden Michael Matthias Smids (1626-1692). Dort erhielt er eine grundlegende praktische Unterweisung, die durch das Stipendium und den damit verbundenen dreijährigen theoretischen Anschauungsunterricht im Ausland, insbesondere in Italien, ergänzt werden sollte.

Mit ziemlicher Sicherheit wird Nehring aber nicht die gesamte Zeit seine Stipendiums im Ausland gewesen sein, denn bereits ab 1678 wird er in Berliner Dokumenten als Ingenieur erwähnt. Seit diesem Zeitpunkt entfaltete er ohne Unterbrechung seine Bautätigkeit in Berlin und Brandenburg. Zunächst war Nehring mit Arbeiten bei der Ausführung des kurfürstlichen Stadtschlosses in Potsdam betraut (1679-1682). Zeitgleich begann er mit dem Entwurf der Arkaden an der Südfront des Berliner Schlosses (1680). Zu erstem Ruhm verhalf ihm die eigenständige Vollendung des Leipziger Tores (1683), die ihm auch die Ernennung zum kurfürstlichen Ober-Ingenieur einbrachte. Im Jahre 1685 wurde er schließlich zum Ingenieur-Oberst im Generalstab des Kurfürsten Friedrich Wilhelm (Regierungszeit 1640-1688) ernannt.

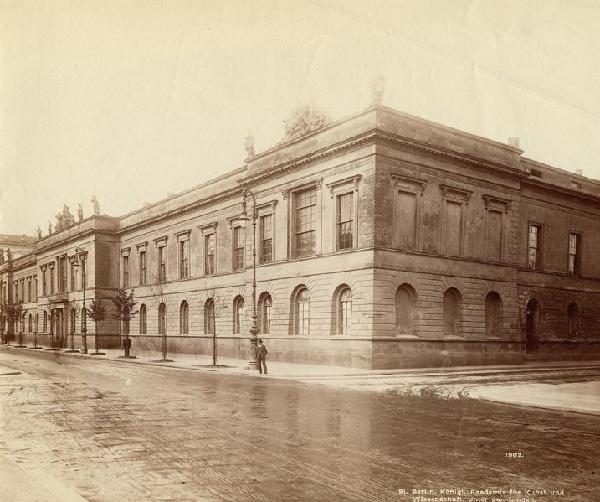

Königliche Akademie für Kunst und Wissenschaft (ehemaliger Marstall) Berlin, 1902, 1903 abgebrochen. (Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin)

Berlin war im Dreißigjährigen Krieg heftig verwüstet worden. Die Spuren der langen Auseinandersetzung konnten im Laufe der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nur langsam beseitigt werden. Zugleich vermochte sich das Kurfürstentum Brandenburg in der Regierungszeit Kurfürst Friedrich Wilhelms in zunehmenden Maße von äußerer Beeinflussung zu befreien (Frieden von Oliva 1660, Schlacht von Fehrbellin 1675), und der brandenburgische Herrscher wurde zu einer bestimmenden Persönlichkeit im Kurfürstenkollegium. Als äußeres Zeichen seiner vergrößerten Machtstellung wurde Berlin befestigte Residenzstadt. Zusätzlich zum Bau des Festungsgürtels wurden – nicht zuletzt durch die erfolgreiche Bevölkerungs- und Finanzpolitik des Großen Kurfürsten bedingt – immer wieder neue Wohngebiete benötigt. So wurde zum Beispiel die Dorotheenstadt für die nach dem Edikt von Potsdam 1685 eingewanderten Glaubensflüchtlinge aus Frankreich angelegt.

Während dieses Berliner ‚Baubooms’ widmete sich Nehring allen anstehenden Aufträgen. Grundlegende Ingenieuraufgaben, Militär- und Festungsbauwerke, Verwaltungs- und Repräsentationsbauten bis hin zur Planung ganzer Stadtteile wie der Friedrichstadt (ab 1688) umfassten sein Schaffen. Hier muss ein Überblick über die von Nehring errichteten Bauwerke genügen, aber schon die Auflistung allein zeugt von seiner rastlosen Bautätigkeit. Eine tiefer gehende Behandlung der Nehringschen Bauten ist auch insofern schwierig, als die ursprünglich von ihm geplanten Gebäude häufig schon während ihrer Ausführung verändert, beziehungsweise die von ihm abgeschlossenen Bauwerke fast alle im Laufe der Zeit zerstört worden sind. Zu seinen Werken gehörten die Lange Brücke, die erste steinerne Brücke Berlins (1692-1694, heute Rathausbrücke), der Mühlendamm (1687), die Schlosskapelle zu Köpenick (1684-1685, der einzig erhaltene und unverändert gebliebene Bau Nehrings) sowie die Burgkirche zu Königsberg (1690-1696). Von ihm stammen auch die Entwürfe für die Berliner Parochialkirche (1695) und das Schloss Charlottenburg (1695), er vollendete die Schlösser Schwedt (1687-1688) und Niederschönhausen (1691-1693) und zeichnete für verschiedene Stadthäuser und Palais für brandenburgische Generäle und Minister, Gartenanlagen und Arkaden sowie für die Bauleitung am Berliner Zeughaus (1695) verantwortlich. Auch die Anlage des Gendarmenmarktes – für viele heute der schönste Platz Berlins –, soll auf eine Anregung Nehrings zurückgehen. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er für diese Tätigkeiten bereits im Jahre 1691 von Kurfürst Friedrich III. (Regierungszeit 1688-1713, ab 1701 als König Friedrich I.) zum kurfürstlichen Oberbaudirektor ernannt. Nehring war damit der oberste Baubeamte in Brandenburg-Preußen – und das im Alter von 32 Jahren.

Stilistisch hatte sich Nehring von der holländischen Bauweise, die im 17. Jahrhundert, dem Goldenen Zeitalter der Niederlande, und aufgrund der verwandtschaftlichen und politischen Verbindungen zum Hause Oranien – in erster Ehe war Kurfürst Friedrich Wilhelm mit Luise Henriette von Oranien-Nassau verheiratet – auch in Brandenburg Stil prägend gewesen war, zunehmend emanzipiert. Hier mögen die Eindrücke seines Studienaufenthaltes in Italien nachgewirkt haben, denn die starken italienischen und französischen Einflüsse auf Nehrings Architektur sind nicht von der Hand zu weisen. Damit befand er sich im Einklang mit den Anliegen seines Landesherrn, „der seiner Residenz Berlin das Antlitz eines ‚zweiten Rom’ verleihen wollte". Zugleich bringen Nehrings Bauten eine einheitliche Sachlichkeit, mitunter sogar Nüchternheit zum Ausdruck. Mit seinem strengen Barock wird der Baumeister aus Wesel daher auch als Begründer der „Berliner Schule" und als „richtungsweisend für ganz Norddeutschland" bezeichnet.

Diesen bedeutenden Einfluss hatte Nehring erreicht, obwohl ihm nur kurze Zeit für seine umfangreichen Arbeiten vergönnt war. Denn bereits am 21.10.1695 ist Nehring im Alter von nur 36 Jahren bei einem kurzen Aufenthalt zwischen zwei Dienstreisen in Berlin verstorben. Er wurde in der Dorotheenstädtischen Kirche beigesetzt. Von Nachkommen oder einer Witwe ist nichts bekannt, so dass davon auszugehen ist, dass er unverheiratet verstarb. Seine Erbschaftsangelegenheiten wurden folgerichtig von seinen Geschwistern erledigt.

Nehrings Bedeutung für das Berliner Barock wurde lange Zeit verkannt – ein Umstand, der mit der häufigen Veränderung oder gar Zerstörung seiner Bauwerke teilweise erklärt werden kann. Erst seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert erfährt er wieder eine höhere Wertschätzung, die seine Verknüpfung von niederländischen und italienischen Elementen des Barock in den Vordergrund stellt. Die dabei unter Beweis gestellte Eigenständigkeit und der unermüdliche Fleiß in einer nur kurzen Schaffensphase nötigen auch heute noch großen Respekt vor Nehrings Lebenswerk ab.

1892 wurde eine Straße in der Nähe des Schlosses Charlottenburg nach Nehring benannt.

Literatur

Engel, Helmut, Johann Arnold Nering, in: Ribbe, Wolfgang/Schäche, Wolfgang (Hg.), Baumeister-Architekten-Stadtplaner. Biographien zur baulichen Entwicklung Berlins, Berlin 1987, S. 35-46.

Müller, Regina, Das Berliner Zeughaus. Die Baugeschichte, Berlin 1994.

Nehring, Gerda, Johann Arnold Nering. Ein preußischer Baumeister, Essen 1985.

Online

Komander, Gerhild H. M., Johann Arnold Nehring (Information auf der Homepage des Vereins für die Geschichte Berlins e.V.). [Online]

Nehring, Dorothee, "Nering, Arnold", in: Neue Deutsche Biographie 19 (1999), S. 64-65. [Online]

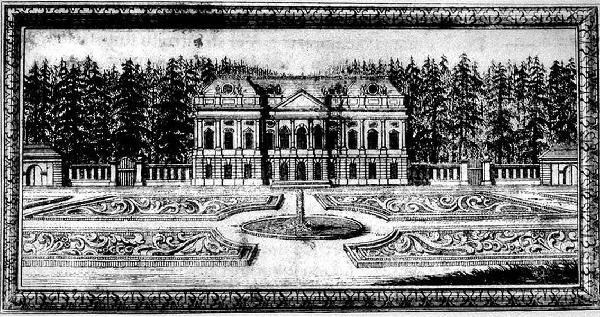

Schloss Lützenburg, das spätere Charlottenburg, Planung von Johann Arnold Nehring, vollendet von Andreas Schlüter (1659-1714). Stich von Lorenz Berger (1653-1705), in: Lorenz Berger, Thesaurus Brandenburgicus selectus, um 1700.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Ohl, Thomas, Johann Arnold Nehring, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/johann-arnold-nehring/DE-2086/lido/57c953139f88b6.21165459 (abgerufen am 26.04.2024)