Zu den Kapiteln

Schlagworte

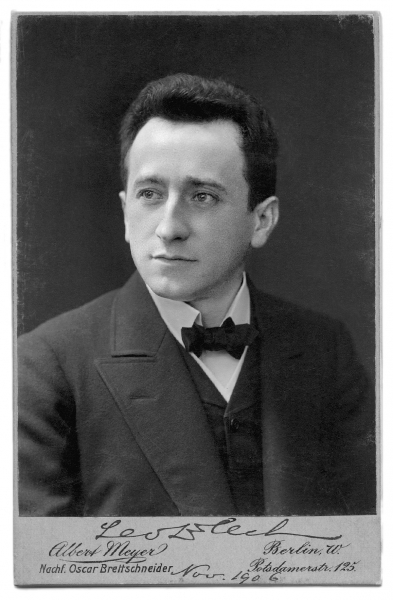

Leo Blech, der aus einer jüdischen Familie in Aachen stammte, war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Dirigent von internationalem Rang, der sich auch als Komponist einen Namen machte. 1937 von der Berliner Staatsoper entlassen, wirkte er vor allem in Riga und schließlich Stockholm. 1949 kehrte er nach Berlin zurück, wo er bis 1953 an der Städtischen (Deutschen) Oper dirigierte und erneut das Berliner Publikum begeisterte.

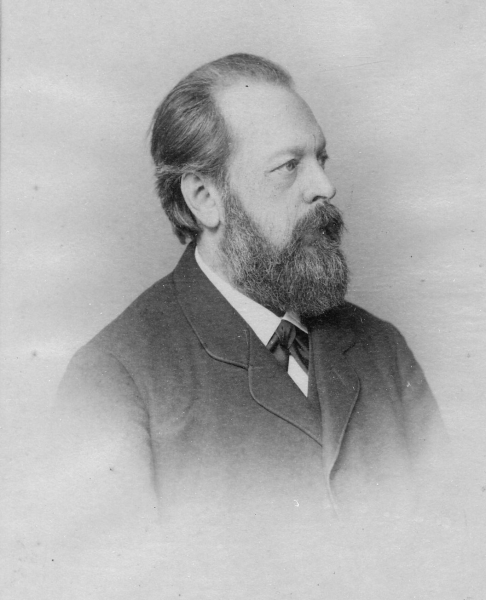

Leo wurde am 21.(22.?)4.1871 in Aachen als sechstes Kind des jüdischen Bürsten- und Pinselfabrikanten Jacob Blech (1834-1921, geboren als Jacob Bleeck) und dessen Frau Rosetta geborene Hartog (1836-1914) geboren. Der Vater, die beiden Brüder Adolph (1863-1940) und Max (1865-1940) und Leo werden 1905 als Mitglieder der Synagogengemeinde Aachen aufgeführt. Im Adressbuch von 1889 wird der Vater zusätzlich noch als Inhaber einer Klavierhandlung genannt. Die beiden älteren Brüder erhielten Klavierunterricht; die ältere Schwester Selma (1866-1940) besaß zumindest ein Klavier, ob sie auch Unterricht erhielt, ist nicht bekannt. Zwei weitere Schwestern starben im Kleinkindalter.[1] Blech erzählte später in einem seiner Interviews die Geschichte, wie er als kleiner Junge seine Brüder bei deren Unterricht belauscht und sich anschließend ans Klavier gesetzt und die Stücke nachgespielt habe. Sein Talent muss die Eltern so überzeugt haben, dass sie eines Tages mit dem knapp 5-jährigen Sohn nach Köln fuhren, um ihn Ferdinand Hiller (1811-1885), dem Städtischen Musikdirektor und Direktor des Konservatoriums, vorzustellen. Auf dessen Anraten erhielt nun auch Leo Blech regelmäßigen Klavierunterricht und trat bereits als 7-Jähriger öffentlich in seiner Vaterstadt auf. Nach Ende der Schulzeit musste der 16-Jährige eine kaufmännische Lehre absolvieren.

Seine Liebe gehörte aber weiterhin der Musik, und so entstanden während der Ausbildung erste Kompositionen; diese und die ausdrückliche Empfehlung des Hiller-Nachfolgers Franz Wüllner (1832-1902) waren ausschlaggebend dafür, dass die Eltern der Aufnahme eines Musikstudiums zustimmten, das er 1891 an der Hochschule für Musik in Berlin aufnahm. Seine Lehrer waren Ernst Rudorff (1840-1916), bei dem er sein Klavierspiel vervollkommnete und Woldemar Bargiel (1828-1897), der seinen Studenten für unbegabt hielt und dessen Theorieunterricht eher abschreckend wirkte. So nutzte der junge Blech jede Gelegenheit, sich durch Opern- und Konzertbesuche autodidaktisch weiterzubilden. Nach zwei Jahren brach er das Studium enttäuscht ab und kehrte zu den Eltern zurück. Angeregt durch den Aachener Musikalienhändler und Verleger Naus begann er mit der Komposition seiner ersten Oper „Aglaja“ nach dem Libretto des Aachener Literaten David Kunhardt. Das Werk wurde vom Aachener Theater angenommen, Blech 1893 als Zweiter Kapellmeister engagiert. Am 4.10.1893 debütierte er als Dirigent bei der Uraufführung seiner eigenen Oper. Das Presseecho war groß und international. Bis nach New York wurde berichtet, Kritiker verglichen ihn überschwänglich mit Pietro Mascagni (1863-1945): „I am glad of the success of young Blech, who is the son of rather poor people, and I hope for his sake that one good composer at least will be born, bred and brought up at Aix-la-Chapelle.”[2] Düsseldorf und Augsburg übernahmen die Oper noch im gleichen Jahr. Blech begann seine zweite Oper „Cherubina“, die am 21.12.1894 uraufgeführt wurde. Beide bezeichnete er später als Jugendsünden.

Die Rolle der Cherubina sang die junge Sopranistin Martha Frank (1871-1962), Blechs spätere Ehefrau. Die Theaterferien 1894 verbrachte er größtenteils in Bayreuth, wo er Richard Wagners (1813-1883) Musikdramen „Tannhäuser“, „Lohengrin“ und „Parsifal“ hörte, die ihn tief beeindruckten. Für die Saison 1894/1895 studierte er Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ ein und beschloss daraufhin, den in Frankfurt am Main lebenden Komponisten um Unterricht zu bitten. Dieser war zwar nach Durchsicht der ihm zugesandten Opernpartituren der Meinung, Blech könne nichts mehr von ihm lernen, ließ sich dann aber doch überreden. Die Theaterferien der Jahre 1895 bis 1897 verbrachte Blech als Kompositionsschüler Humperdincks in Frankfurt am Main.

Mittlerweile war Blech zum Ersten Kapellmeister aufgestiegen und hatte bereits ein großes Opernrepertoire dirigiert, als ihn Angelo Neumann (1838-1910), Direktor des Neuen Deutschen Theaters in Prag, einlud, während der Ersten Maifestspiele 1899 den „Lohengrin“, „Tristan und Isolde“ und „Die Meistersinger von Nürnberg“ gastweise zu dirigieren; das tat er mit so großem Erfolg, dass Neumann ihn als Ersten Kapellmeister verpflichtete.

Zuvor heiratete er am 20.5.1899 Martha Frank, die ebenfalls jüdischer Abstammung war. Sie bekamen zwei Kinder, Wolfgang (1904-1988) und Luise („Lisl“, 1913-2006). Wolfgang emigrierte 1936 nach Los Angeles, Lisl 1936 (1938?) nach Stockholm, wo sie in zweiter Ehe den Kapellmeister Herbert Sandberg (1902-1966) heiratete. Bei Wolfgangs Taufe im Jahr 1904 wurde die Konfession beider Eltern als evangelisch angegeben. Während Martha bereits evangelisch getauft worden war, ließ sich Leo erst im Frühjahr 1904, kurz vor der Geburt seines Sohnes, in Prag taufen.

Leo Blech als Schüler im Jahr 1880. (Archiv der Walter A. Berendsohn Forschungsstelle für Exilliteratur, Hamburg)

Blech trat sein Engagement in Prag im September 1899 mit seiner Ehefrau Martha an, die als Sopranistin angestellt wurde. Dort blieb er bis 1906; während dieser Zeit setzte er sich für die Werke zeitgenössischer Komponisten ein; nicht zuletzt waren drei seiner eigenen Opern im Repertoire, darunter „Aschenbrödel“ (Uraufführung 26.12.1905), auch zwei seiner Orchesterwerke wurden unter seiner Leitung in Prag uraufgeführt. In Prag entstanden die Opern „Das war ich!“ (Uraufführung 6.9.1902) und „Alpenkönig und Menschenfeind“ (Uraufführung 1.10.1903), beide in Dresden unter Ernst von Schuch (1846-1914) uraufgeführt und beide durchschlagende Bühnenerfolge, die sich in den folgenden Jahren rasch über die deutschen Bühnen verbreiteten und im Repertoire hielten. Blechs Ansehen als Komponist und Dirigent stieg und mit ihm der Ruf der Prager Oper und des Prager Orchesters.

1906 warb ihn die Berliner Hofoper (heute Staatsoper Unter den Linden) ab – in Prag ließ man ihn nur ungern gehen. Sein Berliner Debüt gab er mit einer völligen Neueinstudierung von George Bizets (1838-1875) „Carmen“ (die er im Laufe seines Dirigentenlebens fast 700-mal dirigieren sollte). Diese und alle seine Aufführungen waren glänzende Erfolge bei Publikum, Presse und beim Ensemble – dieser Erfolg zog sich durch sein ganzes Dirigentenleben, egal wo er auftrat. Sein Kollege Richard Strauss (1864-1949), den er schon in Prag kennengelernt hatte, ließ bis weit in die 1920er Jahre alle Berliner Premieren seiner Werke von Blech dirigieren. In Berlin entstand der komische Einakter „Versiegelt“ (Uraufführung 1908 in Hamburg). Im Jahr 1913 ernannte ihn Kaiser Wilhelm II. (Regentschaft 1888-1918) zum Königlich Preußischen Generalmusikdirektor auf Lebenszeit, eine Auszeichnung, auf die er zeitlebens stolz war, und die ihm vermutlich in den 1930er Jahren das Leben gerettet hat.

Von Januar bis April 1923 unternahm er zusammen mit Georg Hartmann (1862-1936) mit einer 200-köpfigen Wagner Opera Festival Company die erste USA-Tournee eines deutschen Orchesters, künstlerisch ein Erfolg, finanziell eher ein Desaster.

Leo Blech, Aglaja, Aachen 1893. Titelseite des Klavierauszugs. (Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main, Sammlung Humperdinck 269)

Nach Spannungen mit dem Intendanten Max von Schillings (1868-1933) verließ er im Jahr 1923 vorübergehend die Berliner Staatsoper, an die er 1926 nach Zwischenstationen als Generalmusikdirektor des Deutschen Opernhauses Berlin (1923-1924), als Dirigent an der Berliner Volksoper, an der Wiener Volksoper (1925) und der Königlichen Oper Stockholm (1925/1926) – auf Betreiben Erich Kleibers (1890-1956) umjubelt zurückkehrte. An der Staatsoper Berlin blieb er bis 1937 – bei dauerhaften Verpflichtungen an der Städtischen Oper Charlottenburg, bei den Stuttgarter Philharmonikern, mehreren Konzerten in Moskau sowie einzelnen Auftritten an fast allen großen Häusern in Deutschland. Über 2.600 Abende hat er an „seiner“ Oper dirigiert.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30.1.1933 wirkte sich auch auf die programmatische und personelle Ausstattung der Staatsoper aus. Im Gegensatz zu den meisten seiner jüdischen Kollegen, die entlassen wurden, hatte Blech zunächst Glück: Da Hermann Göring (1893-1946) als preußischer Ministerpräsident den internationalen Ruf der Berliner Staatsoper bekräftigen wollte, war er auf überragende Musiker angewiesen und ließ Blech, ungeachtet der Tatsache, dass er jüdischer Abstammung war, im Amt. Auch das Verhandlungsgeschick des Intendanten Heinz Tietjen (1881-1967) spielte hierbei eine entscheidende Rolle. Im Jahr 1937 wurde Blech dann doch, auf Druck anderer NS-Größen, entlassen, offiziell als Pensionierung kaschiert. Noch im Sommer unterzeichnete er einen Vertrag mit der Nationaloper Riga, die ihn ab Januar 1938 für vier Monate als Dirigent verpflichtete. Ob die Abreise mit seiner Frau nach Riga bereits zu diesem Zeitpunkt als bewusste Emigration geplant war, ist fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass er wegen Warnungen aus Berlin nicht mehr dorthin zurückkehrte. Insgesamt vier Saisons dirigierte er, auch während der sowjetischen Besatzung Lettlands, an der Rigaer Oper und sorgte für volles Haus und enthusiastisches Publikum. Zwischendurch begeisterte er das Konzertpublikum in Tallinn, Moskau und Leningrad. Er unterrichtete am Rigaer Konservatorium, einer seiner Schüler war der Dirigent Arvid Jansons (1914-1984).

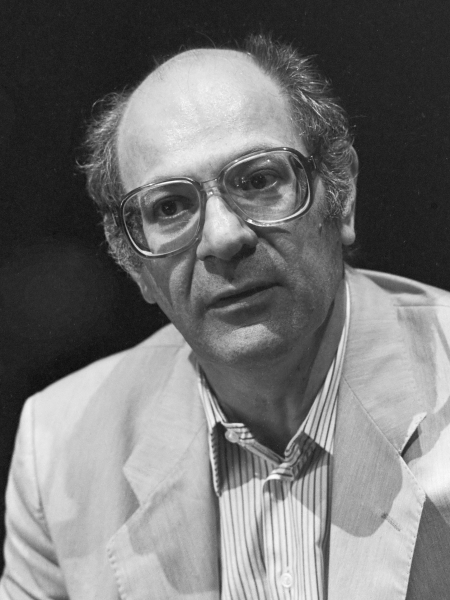

Leo Blech im Jahr 1925, Porträt von Nicola Perscheid. (Gemeinfrei/Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, https://sammlungonline.mkg-hamburg.de/de/object/Leo-Blech---Generalmusikdirektor-und-Komponist-/P1976.857.931/mkg-e00136643?s=perscheid+blech&h=0)

1941 besetzten deutsche Truppen das Baltikum. Dem Ehepaar Blech drohte der Umzug ins Rigaer Ghetto. Wieder mit Unterstützung aus Berlin durch Heinz Tietjen gelang ihm die Flucht. Auch über diese Flucht gibt es widersprüchliche Darstellungen. Fest steht, dass beide (über Berlin?) nach Stockholm emigrierten, wo die Tochter Luise und der Schwiegersohn Herbert Sandberg mit der neugeborenen Enkelin lebten. Blech, der seit 1925 fast jede Saison an der Stockholmer Oper dirigiert hatte und bereits 1935 zum Hofkapellmeister ernannt worden war, wurde in Stockholm mit offenen Armen empfangen und leitete bis zu seiner Rückkehr nach Berlin knapp 500 glanzvolle Vorstellungen im Opernhaus. Aber das Heimweh nach Berlin war stark, und so folgte er im Jahr 1949 dem Ruf Tietjens an die Städtische Oper (Deutsche Oper) – „seine“ Lindenoper lag im Ostteil der Stadt – wo er bis 1953 dirigierte. Die Berliner bereiteten ihm wiederum einen begeisterten Empfang. Die Schrecken der NS-Zeit, die Umstände des Exils, blendete er in Gesprächen aus, einmal nannte er sie „die fehlenden zehn Jahre“.

Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er mit seiner Frau in einer Neubauwohnung im Berliner Hansaviertel. Er widmete sich weiter dem Partiturstudium und „ließ vor seinen treuen Besuchern den trockenen Witz eines weltmännischen Geistes und den melodischen Humor seiner rheinischen Heimat leuchten.“[3] Zeitzeugen berichten, dass mit zunehmendem Alter sein „Öcher“ Tonfall stärker wurde. Leo Blech starb am 25.8.1958 in seiner Wohnung; er wurde in einem Ehrengrab auf dem Waldfriedhof Heerstraße beigesetzt; seine 1962 verstorbene Frau Martha wurde dort neben ihm bestattet.

Jemand schrieb einmal, dass Leo Blech rheinischen Humor mit preußischer Strenge kombiniere. Er stellte hohe Ansprüche an sich, aber auch an seine Musiker. Seine Proben waren Musterbeispiele konzentrierten gestrafften Arbeitens. Wenn ein Musiker oder eine Sängerin nicht seinen Vorstellungen entsprach, schickte er in der Pause kleine Zettel („Billette“) in die Künstlergarderobe; darauf konnte nur ein einziges Wort stehen, zum Beispiel „PFUI !!!“. Er wird als begnadeter Orchestererzieher geschildert. Das Ergebnis dieser strengen Erziehung sind Aufnahmen von einer Lebendigkeit und Frische, die selbst auf über 100 Jahre alten Aufnahmen noch „rüberkommt“. „Er dirigierte nicht nur, was in der Partitur steht, er ließ auch das, was nicht in den Noten steht, auf die Bühne herüberstrahlen. Er gehört in die Reihe der Kapellmeister von internationalem Ruf.“[4]

Der neuen Technik und den neuen Medien gegenüber war Leo Blech stets aufgeschlossen. Bereits 1911 spielte er eigene Klavierbearbeitungen von Auszügen aus Opern von Bizet, Wagner und Humperdinck auf Notenrollen für mechanisches Klavier ein (Label Virtuola). Im Sommer 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, nahm er mit der Berliner Königlichen Kapelle die ersten Schallplatten für die Deutsche Grammophon AG auf. Rund 1.200 weitere Aufnahmen mit unterschiedlichen Orchestern lassen sich bis heute nachweisen.

Reklame der Schallplattenfirma Electrola aus dem Jahr 1931. (Anzeige in verschiedenen Programmheften und Festschriften)

Auch im neuen Medium Rundfunk war er zu hören: 1926 wurde Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ unter der Leitung von Blech in der Funkstunde übertragen. Für den Jahresbeginn 1927 studierte er „Die Fledermaus“ von Johann Strauß (1825-1899) für die Übertragung ein, 1929 spielt er seine Operette „Die Strohwitwe“ für die Süddeutsche Rundfunk AG (SÜRAG) in Stuttgart ein. Und 1932 ist er mit seinem Orchester in einem Tonfilm bei der Aufführung der Meistersinger-Ouvertüre zu sehen. Er stellte sich auch als Werbegesicht zum Beispiel für Grammophone oder Automobile zur Verfügung, ebenso für ein Zigarettensammelbild.

Wegen seiner jüdischen Herkunft verschwanden seine Aufnahmen Ende der 1930er Jahre aus den Schallplattenkatalogen und seine Werke von den Bühnen und aus den Konzertprogrammen. Sie wurden fast lückenlos in das 1940 erschienene „Lexikon der Juden in der Musik“ aufgenommen.

Unter zahlreichen Ehrungen sind der Professorentitel an der Hochschule für Musik Berlin (anlässlich des 80. Geburtstags 1951), das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland (1953) und das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern (anlässlich des 85. Geburtstages 1956) hervorzuheben. Ansonsten tun sich Leo Blechs Geburtsstadt Aachen und seine Wahlheimat Berlin schwer mit dem Andenken an den großen Künstler. In Berlin erinnert ein schäbiger Platz an ihn, die Plakette an seinem Wohnhaus in der Mommsenstraße trägt das falsche Geburtsdatum. Die Deutsche Oper erwähnt ihn nicht einmal auf ihrer Webseite. In Aachen trägt eine Sackgasse in einem Außenbezirk seinen Namen. Der Rat der Stadt Aachen beschloss im März 2012, dass „innerhalb der Räumlichkeiten von Theater und Musikdirektion […] nach einer geeigneten Möglichkeit für eine Ehrung des Aachener Komponisten und Dirigenten Leo Blech gesucht werden“ müsse. Diese sucht man bis heute vergebens (Stand Januar 2021).

Telegramm von Erich Kleiber an Leo Blech in Stockholm, Foto: Jutta Lambrecht. (Privatbesitz)

Im Jahr 2013 ließ die Senatsverwaltung Berlin das Ehrengrab Blechs aufheben, sein Grabstein wurde abgesägt und das Grab neu belegt. Dank der Initiative einiger Musikfreunde wurde der Grabstein auf einem gegenüber liegenden Rasenstück wieder aufgerichtet und wird nun regelmäßig gepflegt. Die durch die Aktion „Blechen für Blech“ finanzierte Jüdische Miniatur über Leo Blech (2015) führte zu einem neuen Interesse an dem Komponisten und Dirigenten. Sein von Bernd Alois Zimmermann instrumentiertes Klavierlied „Wie ist die Erde doch schön“ wurde 2017 vom WDR Sinfonieorchester Köln unter der Leitung von Heinz Holliger (geboren 1939) eingespielt. Das Aachener Theater hat anlässlich seines 150. Geburtstags vier Konzerte mit Werken von Blech in den Spielplan 2020/2021 aufgenommen, ferner eine konzertante Aufnahme von „Alpenkönig und Menschenfeind“ geplant. Geplant ist ebenfalls die Wiederherstellung der Ehrenmitgliedschaft des Theaters, die Blech von 1931-1937 innehatte.

Eine späte posthume Ehrung erfuhr Blech im Sommer 2020, als Mitglieder „seines Orchesters“, die Blechbläser der Berliner Staatskapelle, ihrem Chef in einer Reihe von Hofkonzerten während der Corona-Pandemie im Innenhof seines ehemaligen Wohnhauses in der Mommsenstraße ein Ständchen brachten.

Werke (Auswahl)

Opern

Aglaja (Uraufführung 1893)

Cherubina (Uraufführung 1894)

Das war ich (Uraufführung 1902)

Alpenkönig und Menschenfeind (Uraufführung 1903)

Aschenbrödel (Uraufführung 1905)

Versiegelt (Uraufführung 1908)

Rappelkopf (Berliner Fassung von „Alpenkönig und Menschenfeind“, Uraufführung 1917)

Operette

Die Strohwitwe (Uraufführung 1920)

Daneben schrieb Blech Orchesterwerke und eine dreistellige Zahl von Liedern, von denen besonders die „Liedchen, großen und kleinen Kindern vorzusingen“ (sechs Folgen, 1913-1926) hervorzuheben sind. Danach komponierte er nicht mehr, weil er „nichts mehr zu sagen hatte“. 1932 instrumentierte und vollendete er Eugen d’Alberts (1864-1932) Oper „Mister Wu“. Beinahe hätte Blech auch als Filmkomponist reüssiert; so wurde zum Beispiel der Wunsch an ihn herangetragen, die Musik zu dem Film „Das Weib des Pharao“ (1922) von Ernst Lubitsch (1892-1947) zu komponieren. Blech musste aus Zeitmangel ablehnen. Den Auftrag erhielt dann Eduard Künneke.

Nachlass

Teile des Nachlasses befinden sich im Archiv der Königlichen Oper Stockholm, der Staatsbibliothek zu Berlin, der Akademie der Künste in Berlin und im Familienbesitz.

Der Verfasser einer Dissertation über Blech hat in den 1980er Jahren von der Tochter wertvolle Quellen wie Dirigierpartituren, Belegpartituren eigener Kompositionen, Urkunden und eine dreistellige Anzahl von handschriftlichen Briefen Leo Blechs zur Verfügung gestellt bekommen, die er der Familie nicht zurückgab. Sie tauchten vor einiger Zeit im Antiquariatshandel auf. Nach längeren Verhandlungen wurden zumindest die Briefe und ein Tagebuch auf Anordnung der Blech-Enkelin Anfang November 2020 der Verfasserin dieses Beitrags übergeben. Die Partituren waren schon verkauft. Die enggeschriebenen Briefe auszuwerten, bleibt Aufgabe für eine spätere Publikation.

Literatur (Auswahl)

Jacob, Walter (Hg.), Leo Blech: ein Brevier anläßlich des 60. Geburtstages, Hamburg 1931.

Blech, Leo, Ich war Kapellmeister des Königs, in: Radio-Revue 1955, Heft 13–22, Berlin.

Poch, Wolfgang, Leo Blech: ein Beitrag zur Berliner Theatergeschichte unter besonderer Berücksichtigung der musikdramaturgischen Einrichtungen und der Spielplanpolitik Leo Blechs, Diss. Freie Universität Berlin, 1985. Lambrecht, Jutta (Hg.), Leo Blech. Komponist – Kapellmeister – Generalmusikdirektor, Berlin, 2015.

(In Vorbereitung) Lambrecht, Jutta, Leo Blech, in: Deutsche Biographie 2021 (online Deutsche-Biographie.de)

(In Vorbereitung) Lambrecht, Jutta, Leo Blech, München 2025.

Online

Seit 2014 hat Leo Blech einen eigenen Facebook Account mit Interessantem und Wissenswertem rund um seine Person.

Grabstein von Leo und Martha Blech auf dem Friedhof Heerstraße, Berlin, Dezember 2020, Foto: Jutta Lambrecht.

- 1: Eine ehemaligen Nachbarin (92 J.), die als Kind mit ihrer Familie auf der selben Etage wie Selma Blech und ihrer Haushälterin wohnte (im Holzgraben), durfte das Klavier benutzen und hat es später übernommen. Sie kann sich aber aber nicht erinnern, daß Selma Blech selbst Klavier gespielt hat. (Interview vom 12.03.2021). Das Auftauchen neuer Quellen macht es erforderlich, diesen Artikel knapp vier Wochen nach seiner Veröffentlichung zu aktualisieren. Es wird vermutlich nicht die letzte Aktualisierung bleiben. (20.03.2021)

- 2: The Musical Courier 27, Nr. 18, 1.11.1893.

- 3: Josef Müller-Marein, Nachruf in: Die Zeit, August 1958.

- 4: J.S., Leo Blech zum Gedenken, in: Breslauer Nachrichten, Nr. 16, Folge 3, 1961, [S. 2].

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Lambrecht, Jutta, Leo Blech, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/leo-blech/DE-2086/lido/6024fc518fd2d0.01069382 (abgerufen am 11.05.2024)