Zu den Kapiteln

Schlagworte

Hermann II. war ein Kölner Erzbischof der sich sehr für den Reichsdienst engagierte und seine Diözese – sofern es seiner Familie, einer der mächtigsten im Rheinland, nicht nutzte – nicht unbedingt in den Mittelpunkt seines Wirkens stellte. Die moderne Geschichtsschreibung sieht in ihm einen der wichtigsten Erzbischöfe des früheren Mittelalters für den Kölner Raum, die zeitgenössischen Quellen bleiben jedoch in Bezug auf Tätigkeit und Wirkung eher einsilbig. Einer Vita wurde er nicht für wert befunden. Eine ausführlichere Würdigung hat er bisher nur im Rahmen der Geschichte seiner ezzonischen Familie erhalten.

Hermann stammte aus dem rheinischen, hochadeligen Geschlecht der Ezzonen. Seine Eltern waren Ezzo, Pfalzgraf von Lotharingen (ca. 955-1034), und Mathilde (978/979-1025), eine Tochter Kaiser Ottos II. (955-983). Er hatte neben zwei älteren Brüdern sieben Schwestern, von denen fünf Vorsteherinnen bedeutender Frauenklöster wurden. Die älteste Schwester Richeza heiratete 1013 den späteren polnischen König Mieszko II. (Regierungszeit 1025-1034) und wurde demnach mit dessen Thronbesteigung 1025 zur polnischen Königin. Seine Brüder bekleideten ebenfalls bedeutende Positionen. Ludolf (gestorben 1031) war Vogt der Familienstiftung Kloster Brauweiler, dessen Sohn Konrad war von 1049 bis 1053 bayerischer Herzog. Der andere Bruder Otto (gestorben 1047) wurde 1034 lothringischer Pfalzgraf und 1045 Herzog von Schwaben.

Hermann, spätestens um 1010 geboren, war als dritter Sohn wohl von Anfang an für die geistliche Laufbahn vorgesehen. Nach einer zeitlich nicht näher zu nennenden Station als Domherr in Lüttich, war er bereits 1033 Propst und Archidiakon an der Kölner Kirche. Zwischen 1034 und 1036 ist er als Kanzler für italienische Angelegenheiten in der kaiserlichen Hofkapelle bezeugt. Im August 1036 wurde er zum Nachfolger Pilgrims auf dem Kölner Erzbischofsstuhl gewählt.

Kaiser Konrad II. (um 990-1039) machte ihn außerdem zum Erzkanzler für Italien. Die Entscheidung Kaiser Heinrichs III. (1017-1056), Hermann in diesem Amt zu belassen begründete die Tradition der Verbindung zwischen dem Amt des Kölner Erzbischofs und dem des italienischen Erzkanzlers. Zwischen Hermann und Kaiser Konrad scheint eine enge Verbindung bestanden zu haben. So begleitete Hermann den Kaiser schon recht bald nach seiner Amtserhebung auf dessen Italienreise im Frühjahr 1037. Wie lange er Konrad begleitete, ist ungewiss, sie scheinen jedoch vor Konrads Tod am 4.6.1039 in Utrecht noch einmal zusammengetroffen zu sein. Auf dem Weg zur königlichen Grablege in Speyer machten die sterblichen Überreste Konrads Station in Worms und Mainz, zunächst jedoch natürlich in Köln. Wie in den anderen beiden Städten wurde der Leichnam durch alle Kirchen der Stadt getragen. Möglicherweise glich der Prozessionsweg dem der Beerdigung Annos II. im Jahre 1075 und hätte demnach durch den Dom, Groß St. Martin, Maria im Kapitol, St. Cäcilien, St. Severin, St. Pantaleon, St. Gereon, St. Andreas, St. Ursula, St. Kunibert und vielleicht St. Aposteln geführt.

Während Heinrich 1044 erneut Richtung Ungarn zog, musste Hermann die für das Reich gefährliche Lage in Lotharingen meistern. Dort wehrte sich Herzog Gottfried III. der Bärtige (gestorben 1069) gegen die Aufteilung des Herzogtums Lotharingen durch den Kaiser nach dem Tod Gozelos (gestorben 1044), dem Vater Gottfrieds. Hermann dürfte dabei auch im Interesse seiner eigenen Diözese versucht haben, die Lage in seiner direkten Nachbarschaft zu kontrollieren. Um die Jahreswende 1044/45 musste Heinrich der ausgesprochen kritischen Situation jedoch mit Waffengewalt begegnen. Hermann und seine ezzonische Verwandtschaft dürften ihn dabei unterstützt haben, wenngleich eine direkte Beteiligung nicht nachzuweisen ist. Im Juli 1045 hielt sich der Königshof dann sogar in Köln auf.

Wenngleich Hermann II. 1046 nicht auf den Synoden von Sutri und Rom, auf denen drei Päpste abgesetzt wurden, nachzuweisen ist, so wird er doch an deren Vorbereitung beteiligt gewesen sein. Hier zeigt sich Hermann als klarer Unterstützer der kirchenreformerischen Ambitionen Heinrichs III. Die Idee Papst Gregor VI. (Amtszeit 1045-1046) nach Köln zu verbannen, könnte von ihm stammen. So wurde die rheinische Metropole zum dauerhaften Aufenthaltsort eines ehemaligen Papstes, wenn auch nur kurzfristig, denn Gregor starb bereits 1047.

Die Unterstützung der kaiserlichen Kirchenpolitik brachte Hermann und der Kölner Erzdiözese aber auch Vorteile, denn der neue Papst Leo IX. (1002-1054) sollte sich erkenntlich zeigen. So besuchte er 1049 Köln und feierte zusammen mit Hermann an Peter und Paul (29. Juni) das Patronatsfest der Kölner Kirche und verlieh dem Erzbischof das Amt des Erzkanzlers der römischen Kirche, das Recht die Synoden in seinem Sprengel zu leiten sowie den Besitz der Kirche S. Giovanni a Porta Latina und vor allem das Recht auf Weihe und Krönung des deutschen Königs innerhalb der Grenzen seiner Diözese. Da diese und noch einige weitere Privilegien nicht nur für Hermann persönlich, sondern auch für seine Nachfolger ausgestellt wurden, verschaffte dies der Kölner Kirche einen wichtigen Prestigegewinn im Wettbewerb mit Mainz und Trier um die Bedeutung der jeweiligen Diözese innerhalb des Reichs. Einen weiteren Schritt auf dem Weg, die Ehre der Königskrönung dauerhaft in Köln zu verankern, stellten Taufe und Krönung Heinrichs IV. (1050-1106) 1051 bzw. 1054 in Köln bzw. Aachen dar.

1046 soll Hermann den Mönch Aaron von Tyniec (gestorben 1059) zum Bischof von Krakau gewählt haben und demnach auch in der Ostpolitik des Reichs tätig gewesen sein. In diesem Zusammenhang ist auch immer wieder von seiner Bedeutung für einen Kulturtransfer vom Rheinland nach Polen die Rede. Nach der neueren Forschung ist die Bedeutung Hermanns dabei jedoch deutlich zu relativieren. Sicher ist hingegen, dass er seine Schwester Richeza, die Frau des polnischen Königs Mieszko, nach dessen Absetzung 1031 zusammen mit ihrem Sohn aufnahm. Mit ihr zusammen regelte er den Familienbesitz neu, weil nach dem Tod Mieszkos 1034 nicht mehr mit ihrer Rückkehr nach Polen gerechnet werden konnte, für ihre Versorgung aber Vorsorge getroffen werden musste.

Während das Verhältnis zwischen Hermann und Heinrich III. lange Jahre sehr eng gewesen zu sein scheint, hatte es sich in den letzten Jahren von Hermanns Pontifikat vermutlich etwas gelockert. Das drohende Aussterben der ezzonischen Hauptlinie und der dadurch entstehende Regelungsbedarf dürften Hermanns Aufmerksamkeit stark in Anspruch genommen haben.

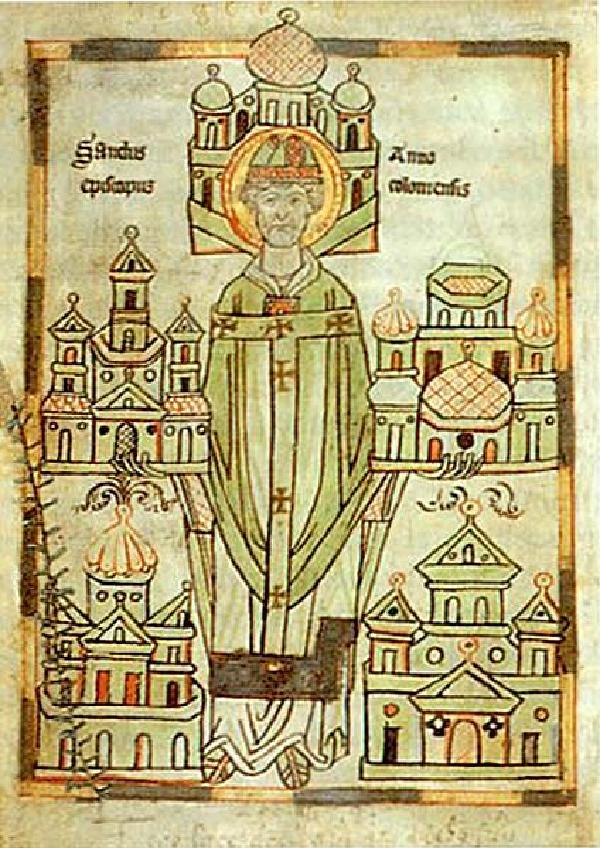

Münze mit dem Abbild Hermanns II., 1036/1056. (Rheinisches Bildarchiv | rba_mfL004246_23 | https://www.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/05746053)

Natürlich war Hermann auch in kirchlichen Dingen aktiv. So scheint er sich neben den üblichen Aufgaben eines Erzbischofs für eine Kirchenreform eingesetzt zu haben, wie die von ihm befürwortete Erhebung Wazos, der kirchenreformerischen Ideen anhing, zum Bischof von Lüttich zeigt. Darüber hinaus betrieb er aber keine eigenen Reformvorhaben. Ganz generell richtete er wohl sein Engagement für seine Diözese eher auf seine ezzonische Verwandtschaft hin aus, indem er zum Beispiel das Kloster Brauweiler unter den Schutz des Kölner Erzbischofs stellte. Den Schwerpunkt seiner Aktivitäten stellte eindeutig die Rivalität der Kölner Kirche mit den Erzdiözesen von Mainz und Trier dar, die um die Vormachtstellung innerhalb des deutschen Episkopats wetteiferten. Köln stützte sich dabei besonders auf das Recht zur Königskrönung, für das bereits Hermanns Vorgänger Pilgrim mit der Weihe Königin Giselas 1024 und der Erhebung Heinrichs III. zum Mitkönig 1028 einen Präzedenzfall geliefert hatte. Anders als Aribo von Mainz (gestorben 1031) zögerte Pilgrim nicht lange, die Königin, deren Legitimität umstritten war, zu weihen. Hermann bestätigte dies, indem er Heinrich 1039 in Aachen nach dem Tod seines Vaters, zum König krönte.

Hermann betätigte sich außerdem in der aktiven Gestaltung des Kölner Stadtbilds. Eine Reihe von Bauprojekten, welche das Erscheinungsbild der Rheinmetropole lange prägen sollten, sind seiner Amtszeit zuzurechnen. So ist St. Maria ad Gradus auf ihn zurückzuführen, das sich an einer in Rom vorhandenen Kirche, die für das Zeremoniell der Kaiserkrönung zentral war, orientierte. In jedem Fall war sie ein Konkurrenzprojekt zur Mainzer Kirche gleichen Namens, das bereits 988 begonnen worden war. Weitere Kirchen profitierten durch Um- oder Anbauten von seinem Gestaltungswillen.

Hermann II. starb am 11.2.1056 nach mutmaßlich längerer Krankheit in Köln. Er liegt im Kölner Dom begraben.

Literatur

Beuckers, Klaus Gereon, Die Ezzonen und ihre Stiftungen. Eine Untersuchung zur Stiftungstätigkeit im 11. Jahrhundert, Münster, Hamburg 1993.

Hennes, J. H., Hermann II., Erzbischof von Köln, Mainz 1851.

Hillen, Christian, Das Erzbistum Köln 8: Die Kölner Erzbischöfe von 787 bis 1099 (Germania Sacra. Dritte Folge) (erscheint 2024)

Hillen, Christian, Zwischen Köln und Krakau, Klosterreform und Erzbistum. Zur Politik Erzbischof Heinrichs II. von Köln (amt. 1036-1056), in: Klaus Gereon Beuckers/Andreas Bihrer (Hg.), Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimiers des Erneuerers, Wien, Köln, Weimar 2018, S. 261-277.

Lück, Dieter, Die Kölner Erzbischöfe Hermann II. und Anno II. als Erzkanzler der Römischen Kirche, in: Archiv für Diplomatiegeschichte 16 (1970), S. 1-50.

Lückerath, Carl August, Die Kölner Erzbischöfe von Bruno I. Bis Hermann II. in Annalen und Chroniken, in: Euw, Anton von / Schreiner, Peter (Hg.), Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends. Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin, Bd. 1, Köln 1991, S. 59-70.

Müller, Heribert, Die Kölner Erzbischöfe von Bruno I. bis Hermann II. (953-1056), in: Euw, Anton von/Schreiner, Peter (Hg.), Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends. Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin, Bd. 1, Köln 1991, S. 15-32.

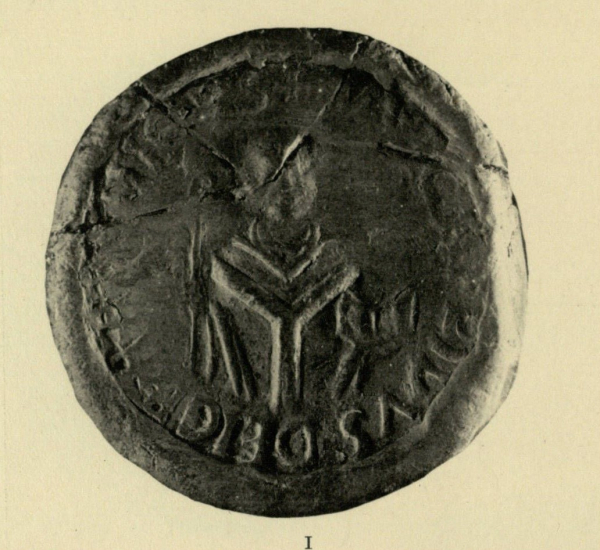

Bulle des Erzbischofs Hermann II., 11. Jahrhundert. (Rheinisches Bildarchiv | rba_c006358 | https://www.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/05243077)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Hillen, Christian, Hermann II., in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/hermann-ii./DE-2086/lido/661d1966af8610.47346020 (abgerufen am 01.05.2024)