Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einführung: Siegel als Quelle

Siegel weisen als Quelle in mehrfacher Hinsicht Besonderheiten auf und sind deshalb – insbesondere für die mittelalterliche Geschichte – wichtige und interessante Quellen. Auf ihnen ist der Siegelführer bildlich dargestellt und wird in der Umschrift namentlich genannt. Im Bild sind dabei keine porträthaften Eigenheiten dargestellt, die Rückschlüsse auf das Aussehen der jeweiligen Person erlauben würden. Es wurde vielmehr, zum Beispiel durch bestimmte Attribute, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe verdeutlicht. In dem hier vorgestellten Fall werden die Dargestellten eindeutig als Erzbischöfe identifiziert.

Durch die Umschrift, welche neben dem Titel auch den Namen des Siegelführers nennt, lassen sich die Siegel relativ sicher einer Person zuweisen, was bei anderen bildlichen Quellen – etwa in Handschriften – nicht unbedingt der Fall ist. Siegel wurden zum Beglaubigen von Urkunden verwendet wurden; oft sind sie tatsächlich heute noch an diesen Urkunden befestigt überliefert. Über die Datierung der Urkunden ist in vielen Fällen außerdem eine, vor allem im Gegensatz zu anderen bildlichen Quellen, genaue zeitliche Einordnung der Stücke möglich.

Siegel waren durchaus repräsentative Objekte. Dabei waren sie klein und leicht genug, um sie einfach transportieren zu können und durch das Verfahren, mit einem Stempel Abdrücke in Wachs oder Blei herzustellen, auf Vervielfältigung ausgelegt. Durch ihre Herstellungsweise und materielle Beschaffenheit konnten sie also einer vergleichsweise großen Anzahl von Personen ein Bild vom Aussteller der Urkunden und seiner rechtlichen und gesellschaftlichen Stellung vermitteln.

Die Entscheidung über die Gestaltung eines Siegels dürfte deshalb nicht willkürlich, sondern nach sorgfältiger Überlegung getroffen worden sein. Siegel können somit einen Eindruck davon vermitteln, wie der Besitzer des Typars sich und seine Position verstand und nach außen darstellen wollte. Bei der Interpretation der verschiedenen Typen ist jedoch immer Vorsicht geboten, weil die Bilder nicht immer eindeutig sind und gerade zu Fragen des Selbstverständnisses schriftliche Quellen, welche Thesen bestätigen oder widerlegen könnten, für das Mittelalter zumeist fehlen. Deshalb ist es heute oft nicht möglich, jedes auffällige Detail schlüssig zu erklären. Insbesondere wenn auffällige Veränderungen auftreten, beispielsweise ein anderer Bildausschnitt gewählt wird als bei vorigen Siegeln, neue Attribute hinzukommen oder die Umschrift erweitert wird, ist eine genauere Betrachtung aber interessant. Was könnten mögliche Hintergründe für die neue Gestaltung sein? Welche Vorbilder kommen dafür in Frage? Wie hat das veränderte Siegel wohl auf die Zeitgenossen gewirkt?

2. Erste Bischofssiegel

In der Karolingerzeit und bis in die Ottonenzeit hinein waren die Herrscher und die Päpste die einzigen Amtsträger, die ihre Urkunden durch das Aufdrücken eines Siegels beglaubigten. Privaturkunden, also auch Bischofsurkunden aus dieser Zeit, waren nicht mit Siegeln versehen. Viele Bischöfe besaßen allerdings einen Siegelring. Die damit hergestellten Abdrücke wurden zum Verschließen von Briefen verwendet. Da diese Verschlusssiegel aber beim Öffnen der Schriftstücke zerstört wurden, ist keiner dieser Abdrücke erhalten. Dass die Bischöfe Siegelringe besaßen und sie zum Verschließen von Korrespondenz verwendeten, ist durch schriftliche Quellen gesichert.

Wohl um die Mitte des 10. Jahrhunderts begannen die rheinischen Bischöfe als erste nicht-herrscherliche Aussteller damit, ihre Urkunden mithilfe eines eigens für diesen Zweck hergestellten Siegelstempels zu beglaubigen. Damit standen sie an der Spitze der Entwicklung, da im Laufe der folgenden Jahrhunderte immer mehr Personen, aber auch geistliche Institutionen und Städte begannen, Siegel zu führen. Welcher der rheinischen Bischöfe diese Entwicklung in Gang setzte, lässt sich aufgrund der schwierigen Überlieferungslage nicht klären. Der älteste bekannte, allerdings nicht an einer Urkunde überlieferte, Abdruck stammt von einem Siegel des Kölner Erzbischofs Wichfried.

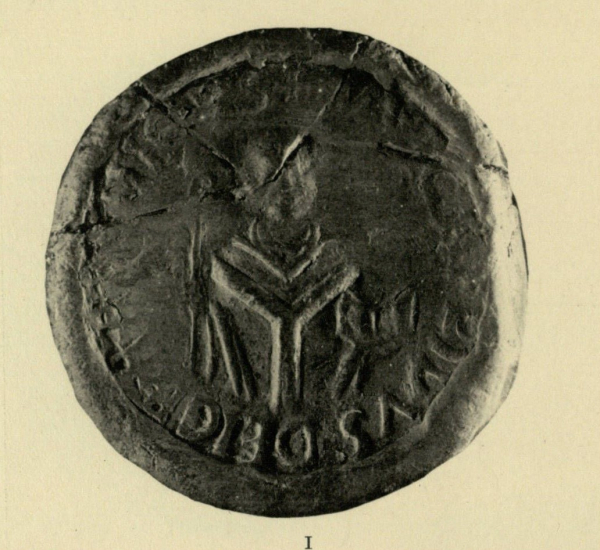

Siegel des Erzbischofs Hildolf, aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 6, Nr. 2. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

3. Quellenlage

Für die frühe Zeit ist die Quellenlage schwierig. Zum einen wurden in späteren Jahrhunderten zahlreiche Urkunden gefälscht, auch auf die Namen verschiedener Kölner Erzbischöfe. Aufgrund der großen Bedeutung, welche Siegel für die Akzeptanz von Urkunden besaßen, versuchten die Fälscher oft, ihren Werken mit Abdrücken mehr Autorität zu verleihen. Dazu konnten sie entweder Siegelmissbrauch betreiben, also einen echten Abdruck von einer anderen Urkunde ablösen, um ihn an ihrer Fälschung anzubringen oder einen eigenen Stempel fälschen. Unter den Siegeln der Kölner Erzbischöfe finden sich daher auch zahlreiche Fälschungen. Zum anderen ist die Überlieferungsdichte für diese Zeit sehr dünn. Es ist keine Seltenheit, dass einige Siegeltypen nur durch einen oder zwei Abdrücke überhaupt bekannt sind. So ist es oft nur dem Zufall geschuldet ist, dass bestimmte Siegel überliefert sind. Das erschwert die Beurteilung der Typen. Kommt ein Siegel häufig und für verschiedene Empfänger vor, spricht dies stark für seine Echtheit. Ist hingegen nur ein einziger Abdruck erhalten, kann das Grund zur Skepsis sein. Dies gilt aber nur in begrenztem Maße für eine Zeit, in der unikale Überlieferung keine Besonderheit darstellt. Hier hängt die Bewertung des Siegels ganz an der Beurteilung von Bild, Umschrift und der zugehörigen Urkunde insgesamt. Ist das Schriftstück echt, kann dies ein Argument für die Echtheit des Siegels sein. Es kommt allerdings auch vor, dass an einer ursprünglich unbesiegelten Urkunde im Nachhinein ein gefälschtes Siegel angebracht wurde, um ihr größere Autorität zu verleihen. Deshalb muss auch überprüft werden, ob die Anbringung des Abdrucks ursprünglich ist, außerdem, ob das Siegelbild und die Umschrift – hinsichtlich ihrer Formulierung und der Buchstabenformen – in die Zeit passen. Aufgrund dieser Problematik hat sich die Bewertung zu einigen Siegeltypen der Kölner Erzbischöfe geändert. Einige früher als Fälschungen beurteilte Siegel gelten mittlerweile als echt, während andere in der älteren Forschung als echt angesehen wurden, sich aber als falsch herausgestellt haben.

Für Bischofssiegel ist neben den Abdrücken an Urkunden noch eine weitere Form der Überlieferung wichtig. Sie wurden nicht nur zur Beglaubigung der Schriftstücke verwendet, sondern auch, um Gefäße und Schreine mit Reliquien sicher zu verschließen. Außerdem konnten Siegelabdrücke bei der Weihe von Altären zur Beglaubigung des Vorgangs beigelegt werden. Deshalb finden sich in Kirchen gelegentlich Abdrücke bischöflicher Siegel, wenn beispielsweise ein Schrein geöffnet oder ein Altar abgetragen wird. Für die Kölner Erzbischöfe sind drei frühe Siegeltypen nur durch solche Funde überhaupt bekannt. Hier ist die Beurteilung einfacher, da es nicht um rechtserhebliche Inhalte ging und die entsprechenden Abdrücke im Normalfall gar nicht sichtbar waren. Eine Fälschungsabsicht ist hier also sehr unwahrscheinlich, weshalb die auf diesem Wege aufgefundenen Siegel als echt beurteilt werden.

4. Entwicklung der Kölner Bischofssiegel von den Anfängen bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts

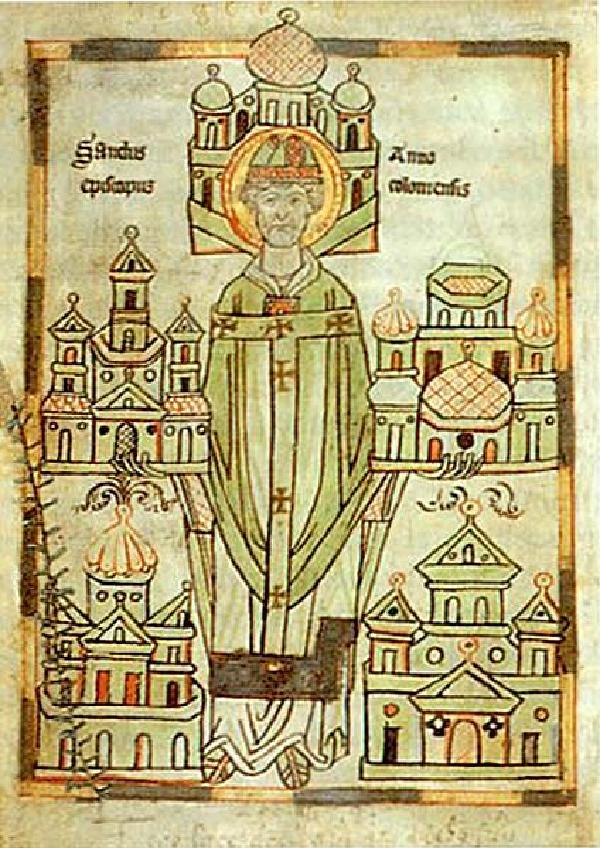

Siegel des Erzbischofs Brun II., aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 10, Nr. 1. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Wichfried (Episkopat 924-953)

Das von Wilhelm Ewald (1891-1955) abgebildete Siegel[1] ist, wie dieser schon erkannte, eine spätere Fälschung. Für die Zeit Wichfrieds wäre die Größe des Siegels ungewöhnlich. Das Vorkommen der Formulierung Dei Gratia (durch Gottes Gnade) in der Umschrift ist ebenso wie der Bischofsstab als Insignie für die Zeit unpassend. Als Vorbild für die von Ewald auf um 1150 datierte Fälschung dürfte ein späteres Bischofssiegel gedient haben.

Ein leider nur schlecht erhaltener Abdruck, der einem Siegel Wichfrieds zuzuordnen ist, wurde bei der Öffnung des Kölner Severinschreins im Jahr 1999 aufgefunden[2]. Er hat einen Durchmesser von 58 Millimetern. Auf dem wahrscheinlich im Jahr 948 an dem hölzernen Reliquienschrein angebrachten Siegel sind drei Figuren zu erkennen: In der Mitte steht, an seinem Pallium zu erkennen, der Erzbischof. Die beiden seitlichen Figuren sind etwas kleiner und dem Bischof zugewandt, genauer zu identifizieren sind sie nicht. Die Umschrift lässt sich aufgrund des Erhaltungszustandes des Abdrucks fast nicht erkennen. Durch den Einsatz modernster Hilfsmittel konnte die Buchstabenfolge „IC“ sicher als Bestandteil der Umschrift ermittelt werden. Diese Kombination dürfte ein Teil des Namens „Wichfried“ gewesen sein, die genaue Schreibweise lässt sich jedoch genauso wenig sicher rekonstruieren wie die weitere Formulierung der Umschrift. Die Position der Buchstaben legt allerdings nahe, dass diese unten in der Mitte angefangen haben dürfte.

Auch auf zwei der Urkunden Wichfrieds aus den Jahren 941 und 950 finden sich Spuren einer ehemals vorhandenen Besiegelung. Beide weisen einen kleinen kreuzförmigen Einschnitt im Pergament auf, an dem die abgefallenen Siegel jeweils befestigt waren. Zur Anbringung des Abdrucks wurden zwei Wachsklumpen erhitzt, von der Vorder- und der Rückseite an der Urkunde angebracht und an der durch den Einschnitt entstandenen Lücke miteinander verbunden. Auf der Vorderseite wurde dann der Siegelstempel aufgedrückt.

Das Wachs hat das Pergament an dieser Stelle verfärbt, so dass sich auch heute noch die Größe des Siegels abschätzen lässt. Das Siegel an der ersten Urkunde hatte einen Durchmesser von ungefähr 40 Millimetern. Hierbei kann es sich aufgrund der geringeren Größe nicht um einen Abdruck des oben beschriebenen Siegels gehandelt haben. Es ist also davon auszugehen, dass Erzbischof Wichfried vor dem am Severinschrein angebrachten bereits ein anderes, kleineres Siegel geführt hatte. Über dessen Gestaltung lässt sich allerdings nichts sagen. Die Verfärbungen auf der Urkunde aus dem Jahr 950 hingegen messen im Durchmesser ungefähr 60 Millimeter und passen somit gut zu der Größe des bekannten Abdrucks. An dieser Urkunde befand sich höchstwahrscheinlich also ebenfalls das Siegel, das den von zwei Figuren flankierten Erzbischof zeigt.

Brun I. (Episkopat 953-965)

Von Brun I., dem Nachfolger Wichfrieds, sind zwei verschiedene Siegel überliefert. Das erste misst 49 Millimeter im Durchmesser und ist in drei Abdrücken überliefert, die alle im Schrein des heiligen Patroklus in Soest liegen. Es existieren Fotos aus dem Jahr 1944. Seitdem wurde der Schrein nicht mehr geöffnet und die Siegelabdrücke konnten nur anhand dieser Fotografien untersucht werden[3]. Das Bild entspricht dem des erhaltenen Siegel Wichfrieds. Zu sehen ist ein stehender Erzbischof mit Pallium, der auf beiden Seiten von je einer ihm zugewandten Figur flankiert wird. Die Umschrift ist sicher als „BRVNO ARCHIEPISCOPVS“ (Bruno Erzbischof) zu ergänzen. Sie beginnt oben mittig mit einem Kreuz.

Brun knüpfte also zunächst hinsichtlich der Siegelgestaltung an seinen Vorgänger an. Dies ist in zweierlei Hinsicht interessant: Aus siegelkundlicher Sicht zeigt es, dass es zu Beginn der Zeit bischöflicher Siegelführung in Köln kurzzeitig ein gewisses Muster, einen mehrfach verwendeten Bildtyp gab, der dann später zugunsten einer anderen Gestaltung verworfen wurde. Es verdeutlicht damit auch die Vielfalt und Flexibilität hinsichtlich der Motive, die es in der Frühzeit der Bischofssiegel gab. Aus der Perspektive des Historikers ist die Gestaltung des Siegels ein Hinweis darauf, dass es zwischen den Erzbischöfen Brun und Wichfried Kontinuitäten gab. Brun betonte diese durch die Gestaltung seines Typars und knüpfte damit bewusst an die Zeit seines Vorgängers an. Das spricht gegen den früher von der Forschung angenommenen Bruch mit der Einsetzung Bruns als Erzbischof von Köln. In ihm war als Bruder Ottos I. (Regierungszeit 936-973, ab 962 als Kaiser) ein ganz neuer Typ von Bischof gesehen worden.

Siegel des Erzbischofs Wichfried, aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 1, Nr. 1. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Für Brun I. ist aber noch ein weiteres Siegel belegt, von welchem nur ein Abdruck – dieses Mal an einer Urkunde vom 25.12.962 – erhalten ist[4]. Es zeigt den Erzbischof frontal im Brustbild. In der linken Hand hält er ein Buch. Das Evangelienbuch ist ein typisches Attribut für einen Bischof. Die rechte Hand hält er vor den Oberkörper und weist mit ihr auf das Buch. Brun ist mit einem faltenreichen liturgischen Gewand bekleidet und trägt darüber das Pallium als Zeichen seiner erzbischöflichen Würde. Eine Mitra trägt er der Zeit entsprechend nicht. Die Umschrift, die zunächst den Namen Bruno und dann den Titel des Erzbischofs nennt, beginnt oben mittig, direkt über dem Kopf der Figur mit einem Kreuz. Sie verläuft einmal komplett um das Siegelfeld herum. Während Wilhelm Ewald dieses Siegel noch als zweifelhaft bewertete, gilt es mittlerweile als echt. Es entspricht hinsichtlich der Größe von 52 bis 54 Millimetern, der Gestaltung von Bild und Umschrift sowie der Ausstattung des Erzbischofs dem für die Zeit Üblichen.

Hinsichtlich der frontalen Darstellung der Figur, der Haltung der Arme nah am beziehungsweise vor dem Oberkörper und der Gestaltung der Umschrift ähnelt dieses Siegel deutlich den ersten zwei Kaisersiegeln Ottos I., des kaiserlichen Bruders. Die genauen Zusammenhänge zwischen den beiden Siegeln und die Abläufe bei der Entstehung des Typs des Brustbildsiegels lassen sich nicht ganz sicher klären. Der Trierer Erzbischof Heinrich (Episkopat 956-964) führte ebenfalls ein Brustbildsiegel. Für den hier diskutierten Typ muss daher neben dem Kaisersiegel auch das Heinrichs von Trier als Vorbild in Betracht gezogen werden. Hierbei handelte es sich schließlich ebenfalls um das Siegel eines Erzbischofs. Es wäre auch denkbar, dass das Siegel des Kölner Erzbischofs schon vor dem seines kaiserlichen Bruders entstanden ist. Die Urkunde, an welcher Bruns Siegel erhalten ist, stammt zwar vom 25.12.962, während das erste Kaisersiegel Ottos I. zum ersten Mal im Februar 962 belegt ist. Angesichts der wenigen erhaltenen Abdrücke von Siegeln der Erzbischöfe dieser Zeit wäre es aber möglich, dass er es früher geführt haben könnte.

Gero (Episkopat 969-975)

Von Bruns direktem Nachfolger Folkmar ist kein Siegel erhalten. Für den anschließend ab 969 amtierenden Erzbischof Gero ist nur das Fragment eines Abdrucks an einer Urkunde vom 2.1.970 überliefert. Dieses umfasst ungefähr das linke untere Viertel eines wohl runden Siegels, das hinsichtlich der Größe in etwa dem von Brun geführten Typ entsprochen haben dürfte[5].

Siegel des Erzbischofs Brun I., aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 1, Nr. 2. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Auch das Bild ähnelt, zumindest was die erhaltenen Teile betrifft, dem auf dem Siegel seines Vorvorgängers. Gero ist ebenfalls im Brustbild dargestellt und hält die rechte, zu einem Segens- oder Weisegestus erhobene Hand vor den Oberkörper. Daneben ist noch in Ansätzen das Buch zu erkennen, welches der Erzbischof wohl in der Linken hält. Auch Gero ist mit einem faltenreichen liturgischen Gewand bekleidet und trägt darüber das mit Kreuzen besetzte Pallium. Hinsichtlich der Einzelheiten gibt es aber auch Unterschiede: Das Pallium ist im Gegensatz zu dem auf dem Siegel Bruns eher T-förmig als Y-förmig gestaltet und die Falten des Gewandes verlaufen anders. Von der Umschrift sind nur noch die Buchstaben „EPISCO“ erhalten. Da ihre Position jener der entsprechenden Buchstaben auf dem Siegel Erzbischof Bruns ähnelt, scheint es plausibel anzunehmen, dass die Umschrift unter Auflösung möglicherweise vorhandener Kürzungen Gero archiepiscopus (Gero Erzbischof) gelautet haben könnte. Die Tatsache, dass nur ein Fragment erhalten ist, erschwert die Beurteilung dieses Siegels. Für seine Echtheit sprechen zum einen die genannten Gemeinsamkeiten mit dem Siegel Erzbischof Bruns und zum anderen, dass es zu einer echten Urkunde gehört.

Heribert (Episkopat 999-1021)

Von Geros Nachfolger Warin (Episkopat 976-985) ist kein Siegel erhalten, von dem auf Warin folgenden Everger (Episkopat 985-999) kein echtes Siegel, sondern nur eine Fälschung aus der Mitte des 12. Jahrhunderts.

Für Evergers Nachfolger Heribert sind in der Sammlung Ewalds drei verschiedene Typen aufgeführt, von denen er zwei als echt bewertete. Neuere Forschungen haben allerdings ergeben, dass es genau umgekehrt ist: Die zwei von ihm für echt gehaltenen Typen sind spätere Fälschungen, während das von ihm als falsch angesehene Siegel echt ist[6]. Die späteren Nachschnitte haben dabei das echte Siegel als Vorbild verwendet.

Fragment eines Siegelabdrucks des Erzbischofs Gero, aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 1, Nr. 3. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Heriberts echtes Siegel ist in einem einzigen, leicht beschädigten Abdruck an einer Urkunde von 1014 überliefert. Es lehnt sich insofern an die echten Siegel seiner Vorgänger an, als dass es den Erzbischof frontal im Brustbild zeigt. Auch Heribert trägt ein liturgisches Gewand sowie das T-förmige Pallium und ist ohne Kopfbedeckung dargestellt. In der linken Hand hält er ein Buch, das aber im Gegensatz zum Siegel Bruns aufgeschlagen ist. Die Innenseite ist dabei dem Betrachter zugewandt. Die rechte Hand hält der Erzbischof – im Gegensatz zu den früheren Siegeln nicht mehr vor dem Oberkörper, sondern seitlich ungefähr auf Schulterhöhe – zu einem Segensgestus erhoben.

Ungewöhnlich ist die Umschrift des Siegels. Heribert wird dort als servus sancti Petri (Diener des heiligen Petrus) bezeichnet, wofür es auf den Siegeln seiner Vorgänger als Kölner Erzbischöfe keine Vorbilder gibt. Auf dem echten Abdruck ist die Umschrift beschädigt, erhalten ist nur der Teil „+HERIBERTVS SERV“. Da die zwei Fälschungen aber auf das echte Siegel zurückgehen und von diesem auch die Umschrift übernahmen, ist es möglich, sie auf diesem Wege zu vervollständigen.

Für die ungewöhnliche Umschrift, die Heribert nicht als Erzbischof, sondern als Diener des Bistums- und Kirchenpatrons bezeichnet, sind verschiedene Vorbilder denkbar. Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass die Umschrift auf dem Siegel Erzbischof Heinrichs von Trier „HEINRICVS SERVVS XPI IHV“ (Heinrich Diener Christi Jesu) lautete. Möglich wäre daneben auch eine Anlehnung an die Urkunden der Päpste, die sich dort selbst als servus servorum Dei (Diener der Diener Gottes) bezeichneten. Ebenfalls denkbar wäre aber eine Beeinflussung durch Otto III. (Regierungszeit als römisch-deutscher König 983-1002, ab 996 als Kaiser) und sein Umfeld, zu dem Heribert als Kanzler des Herrschers gehörte. In den Intitulationes bezeichnete sich dieser Herrscher in den Jahren 1000 und 1001 teilweise als servus Iesu Christi (Diener Jesu Christi) und servus apostolorum (Diener der Apostel).

Siegel des Erzbischofs Heribert, aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 2, Nr. 2. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Ungewöhnlich ist auch die Position der Umschrift. Sie beginnt mit einem Kreuz, welches sich aber nicht oben, mittig über dem Kopf der Figur des Bischofs, sondern unten in der Mitte befindet. Von dort aus läuft sie im Uhrzeigersinn einmal ganz um das Siegelbild herum. Diese Anordnung entspricht der auf dem ersten Königssiegel Heinrichs II. (Regierungszeit als römisch-deutscher König 1002-1024, ab 1014 als Kaiser), verwendet nur im ersten Monat seiner Herrschaft im Juni und Juli des Jahres 1002. Möglicherweise war die Umschrift aber auch schon auf dem Siegel Erzbischof Wichfrieds so angeordnet. Hier könnte also ein mögliches Vorbild liegen. Die große zeitliche Nähe zum ersten Königssiegel Heinrichs II. ist aber trotzdem auffällig. Ob es einen Zusammenhang gab und wie dieser ausgesehen haben könnte, lässt sich heute aber nicht mehr ermitteln. Bei der unten beginnenden Umschrift handelte es sich jedenfalls um ein zeitlich begrenztes und eher ungewöhnliches Phänomen. Auf dem zweiten Königssiegel Heinrichs II., das erstmals am 10.7.1002 belegt ist, wie auch auf den Siegeln der Nachfolger Heriberts als Kölner Erzbischof beginnen die Umschriften wieder mittig oben.

Pilgrim (Episkopat 1021-1036)

Von Pilgrim ist kein echtes Wachssiegel überliefert. Angesichts der sehr geringen Überlieferungsdichte bei den Siegeln seiner Vorgänger, ist es denkbar, dass er über eines verfügte, von dem sich lediglich kein Abdruck erhalten hat, Belege hierfür oder Hinweise darauf gibt es nicht. Es ist auch möglich, dass Pilgrim keine Wachssiegel zum Beglaubigen seiner Urkunden verwendet hat.

Überliefert sind für diesen Erzbischof hingegen zwei Bleibullen. Bullen sind beidseitig beprägte Metallsiegel, welche an eine Urkunde angehängt werden konnten. Für die Exemplare aus Blei wurde ein Rohling aus Metall gegossen, der in der Mitte über einen Schnurkanal verfügte. Durch diesen wurde dann eine an der Urkunde befestigte Schnur geführt. Anschließend wurde der Rohling mithilfe einer Zange auf beiden Seiten mit den jeweiligen Stempeln beprägt. Dabei wurde die Schnur eingeklemmt, sodass die Bulle nun fest an der Schnur und damit auch an der Urkunde befestigt war.

Das Siegeln mit Bullen war vor allem typisch für den byzantinischen Bereich und die Päpste. Süditalienische Bischöfe verwendeten diese Form der Besiegelung ebenfalls, während sie für ihre Amtskollegen im Reich nördlich der Alpen untypisch war. Dort siegelten fast nur die ostfränkisch-deutschen Herrscher gelegentlich neben den hauptsächlich benutzten Wachssiegeln auch mit Bullen aus Blei oder Gold.

Da alle früheren Belege für bischöfliche Bleibullen im Reich Fälschungen oder zumindest höchst verdächtig sind, ist es umso bemerkenswerter, dass Pilgrim beschloss, ein solches Siegel zu verwenden. Dies verdeutlicht zum einen das große Selbstbewusstsein dieses Kölner Erzbischofs und zum anderen seinen Anspruch auf eine herausgehobene Position seines Erzbistums. Pilgrim war als enger Vertrauter und Kanzler Heinrichs II. vor seiner Erhebung zum Kölner Erzbischof auch mit besonderen Aufträgen in Italien betraut gewesen. Deshalb ist davon auszugehen, dass ihm sowohl die päpstlichen als auch die herrscherlichen Bleibullen bekannt waren.

Die erste Bulle Pilgrims ist nicht mehr im Original erhalten. Es gibt aber eine vertrauenswürdige Nachzeichnung aus dem 19. Jahrhundert. Damals befand sich das Bleisiegel noch an einer echten Urkunde aus dem Jahr 1027[7]. Die Vorderseite ähnelt den schon zuvor belegten Wachssiegeln: Sie zeigt ein frontales Brustbild des barhäuptigen, mit einem faltigen Gewand und dem Pallium bekleideten Erzbischofs. Im Unterschied zu den Wachssiegeln sind allerdings seine Hände nicht im Bild und er hat keine weiteren Attribute bei sich. Die Umschrift beginnt laut der Nachzeichnung oben mittig mit einem Kreuz und lautet PILIGRIMVS ARCHIEP(ISCOPV)S (Pilgrim Erzbischof). Auch sie entspricht also durchaus dem von den Wachssiegeln Bruns und wohl auch Geros Bekannten.

Auf der Rückseite ist ein Brustbild des heiligen Petrus im Profil zu sehen. Der Heilige ist von einem Architekturrahmen aus zwei Säulen und einem Dach umgeben, der eine Kirche symbolisiert. Die Umschrift „S(AN)C(T)A COLONIA“ (Heiliges Köln) beginnt in der unteren Hälfte über der Schulter der Figur des Petrus, verläuft von dort im Uhrzeigersinn um die gesamte obere Hälfte der Bulle herum und endet vor der anderen Schulter des Heiligen. Außen neben den zwei Säulen identifizierte eine von oben nach unten verlaufende, wohl auch im Original schlecht lesbare Inschrift die Figur als „S(ANCTVS) PETRV(S)“ (Heiliger Petrus).

Die Rückseite weist mehrere eindeutige Gemeinsamkeiten mit den zur Zeit Pilgrims in Köln geprägten Münzen auf. Die Revers-Seite dieser Stücke zeigt ebenfalls eine einfache aus Säulen und einem Dach geformte Kirche und die Umschrift „SANCTA COLONIA“. Möglicherweise stammten die Stempel für die Münzen sogar vom gleichen Stempelschneider wie das Typar für die Rückseite der Bleibulle.

Die so ungewöhnliche Gestaltung der Rückseite, die erstmals für ein Bischofssiegel den Kathedral-, Stadt und Bistumspatron im Bild darstellt, lässt sich auf vielfältige Weise interpretieren. Zum einen knüpfte Pilgrim an das Siegel seines Vorgängers Heribert an, der sich in der Umschrift als Diener des heiligen Petrus bezeichnet hatte. Aber nicht nur im Siegelbild wird Pilgrims Verbundenheit zum Patron deutlich – er wurde nicht an einem Sonntag, sondern am Festtag des Heiligen geweiht. Zum anderen steht Petrus für Rom mit seiner herausgehobenen Bedeutung. Den Bezug zu diesem Heiligen derart zu betonen, war deshalb auch ein Mittel, den Ranganspruch gegenüber den anderen rheinischen Erzbischöfen in Mainz und Trier zu formulieren, mit denen Pilgrim um eine Führungsrolle konkurrierte. Zu dieser Interpretation passt die Umschrift, welche ebenfalls die Bedeutung des „heiligen Köln“ betont.

Siegel des Erzbischofs Friedrich I., aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 7, Nr. 3. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Als im Jahr 1870 in der alten Pfarrkirche von Bettenhoven (Gemeinde Titz) der Hauptaltar abgebrochen wurde, fand man darin den einzigen bekannten Abdruck der zweiten Bulle Erzbischof Pilgrims[8]. Mit dieser Bulle war bei der Weihe des Altars ein kleines Reliquiengefäß versiegelt worden. Vor diesem Fund war nicht einmal die Existenz einer zweiten Bulle Pilgrims bekannt gewesen. Da der Abdruck nicht zusammen mit einem datierten Schriftstück überliefert ist, lässt sich die zweite Bulle zeitlich nur grob einordnen. Da sie gegenüber dem ersten Bleisiegel einige Neuerungen aufweist, ist sie später als die aus der Nachzeichnung bekannte Bulle einzuordnen. Diese war noch im Jahr 1027 in Gebrauch, weshalb die zweite Bulle auf den Zeitraum zwischen diesem Jahr und dem Ende von Pilgrims Episkopat 1036 datiert wird.

Die Vorderseite zeigt wiederum ein Brustbild des Erzbischofs in einem liturgischen Gewand und mit dem Pallium. Eine Mitra trägt er, der Zeit entsprechend, noch nicht. In der linken Hand hält er ein geschlossenes Buch. Neu ist, im Gegensatz zu diesen bekannten Details, der Bischofsstab, den Pilgrim in seiner rechten Hand hält. Diese Insignie der geistlichen Würde wurde von seinen Nachfolgern übernommen und fand seit diesem Zeitpunkt kontinuierlich Eingang ins Siegelbild.

Siegel des Erzbischofs Pilgrim, aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 3, Nr. 2. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Die oben mittig mit einem Kreuz beginnende Umschrift bezeichnet Pilgrim als „PILIGRIMVS D(E)I GRACIA ARCHIEP(ISCOPV)S“ (Pilgrim durch die Gnade Gottes Erzbischof). Die Wendung Dei gracia (durch die Gnade Gottes) war bis zu diesem Zeitpunkt nur in den Siegelumschriften der Kaiser und Könige vorgekommen. Pilgrim war einer der ersten Bischöfe, die den Anspruch, ihr Amt durch die Gnade Gottes auszuüben, ebenfalls in der Umschrift ihrer Siegel formulierten. Die Rückseite ist ebenfalls bemerkenswert und bietet vielfältige Ansätze zur Interpretation. Die Umschrift beginnt oben in der Mitte mit einem Kreuz und lautet „SANCTA COLONIENSIS RELIGIO“ (Religio des heiligen Köln). Der Begriff religio lässt sich nicht prägnant mit einem Wort ins Deutsche übersetzen, beinhaltet aber Bedeutungsnuancen wie das religiöse Leben, Gottesfurcht und Frömmigkeit. Sie ähnelt damit der Umschrift auf der Rückseite von Pilgrims erster Bulle, trifft aber eine präzisere Aussage, indem sie formuliert, was genau das „heilige Köln“ ausmacht. Dies wird vor allem im Zusammenspiel mit dem Bild auf dieser Seite der Bulle deutlich. Dort ist nämlich dargestellt, was mit der religio gemeint ist. Es sind drei stehende Frauengestalten zu sehen. Die mittlere ist etwas größer und legt den zwei seitlichen, ihr zugewandten Figuren segnend die Hand aufs Haupt. Durch Inschriften ist die mittlere Gestalt als Karitas (Liebe) bezeichnet, die beiden seitlichen als Fides (Glauben) und Spes (Hoffnung).

Es gibt zwar mögliche Vorbilder für die Darstellung von Dreiergruppen, bei denen die mittlere Figur größer ist, wie beispielsweise die Wachssiegel der Kölner Erzbischöfe Wichfried und Brun. Andere Darstellungen kommen der Bulle Pilgrims insofern näher, als die mittlere Figur ebenfalls ihre Hände segnend auf die Köpfe der seitlichen Figuren legt. Die Verbindung der Dreierfigurengruppe mit den als Frauengestalten personifizierten theologischen Tugenden war jedoch neu. Bei ihrer Konzeption konnte wahrscheinlich nicht auf ein direktes bildliches Vorbild zurückgegriffen werden.

Inhaltliche Anregungen für die Gestaltung der Rückseite sind hingegen durchaus greifbar. In einer Bibelstelle (1 Kor. 13, 13) heißt es: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ Toni Diederich nimmt an, dass eine Ausführung in den Etymologien Isidors von Sevilla Pilgrim als textliches Vorbild für die Gestaltung der Bullenrückseite gedient hat. Dort ist nämlich die Ausführung zu Liebe, Glauben und Hoffnung mit dem Begriff der religio verbunden.

Insgesamt kommuniziert die zweite Bulle Pilgrims noch einmal deutlicher als die erste die Ansprüche des Erzbischofs für seinen Rang sowie den seiner Kirche. Es ist überhaupt bemerkenswert, dass er den ersten Stempel ersetzte, wohl, wie die Interpretation zeigt, um seine Position eindringlicher zu betonen. Zum einen ist Pilgrims zweite Bulle also als Formulierung eines Anspruchs gegenüber den konkurrierenden Erzbischöfen von Trier und Mainz zu verstehen. Zum anderen hat Toni Diederich aber auch darauf hingewiesen, dass die wohl auf Pilgrim selbst zurückgehende Gestaltung ebenfalls zeigt, dass er den Begriff der sancta Colonia mit theologischem Inhalt füllte. Beide Bullen sind Quellen, die viel über sein Wirken als Erzbischof von Köln verraten.

Siegel des Erzbischofs Pilgrim, aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 3, Nr. 3. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Hermann II. (Episkopat 1036-1056)

Von Hermann, Pilgrims Nachfolger, ist ebenfalls ein Abdruck einer Bleibulle erhalten[9]. Das Siegel ähnelt stark der zweiten Bulle seines Vorgängers. Für die Rückseite mit den drei personifizierten Tugenden wurde sogar einfach der Stempel, den schon Pilgrim verwendet hatte, übernommen. Die Vorderseite hingegen musste neu hergestellt werden, da nun Hermanns Name in der Umschrift genannt werden musste. Das Motiv – Brustbild des mit liturgischem Gewand und Pallium gekleideten Erzbischofs mit nach innen gekrümmtem Bischofstab in der rechten und geschlossenem Evangelienbuch in der linken Hand – wurde von der zweiten Bulle Pilgrims übernommen. Auch die bei seinem Vorgänger erstmals im Siegel verwendete Dei-Gratia-Formel wurde von Hermann ebenfalls aufgenommen. Mit dieser Bulle knüpfte der neue Erzbischof eindeutig an die Zeit seines Vorgängers Pilgrim an und signalisierte durch die Weiterführung dieses auffälligen Siegeltyps Kontinuität.

Daneben hat Erzbischof Hermann aber wohl auch ein Wachssiegel geführt. Hierfür spricht schon, dass an der echten Urkunde, an welcher der einzige erhaltene Abdruck der Bulle überliefert ist, ein Kreuzschnitt angebracht wurde. Offenbar war zunächst die Beglaubigung mit einem Wachssiegel beabsichtigt gewesen.

Bullensiegel des Erzbischofs Hermann II., aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 3, Nr. 5. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

An einer nicht ganz sicher datierten Urkunde aus dem Jahr 1046 oder 1043 befindet sich ein Abdruck eines Wachssiegels. Die Echtheit von Urkunde und Siegel sind in der Forschung allerdings umstritten. Zu sehen ist ein Erzbischof im liturgischen Gewand und mit Pallium. In der rechten Hand hält er, wie auch auf der Bulle, einen Bischofsstab. Dort wird der Stab allerdings schräg vor den Oberkörper gehalten, sodass er über die rechte Schulter hinausragt. Auf dem Wachssiegel hält der Erzbischof ihn hingegen gerade neben sich. In der linken Hand hält er ebenfalls ein Evangelienbuch, welches aber im Gegensatz zur Darstellung auf der Bulle aufgeschlagen ist.

Das Bild weicht also in einigen Punkten ab, ist aber nicht unzeitgemäß, was auch daran deutlich wird, dass es dem echten Siegel seines direkten Nachfolgers Anno stark ähnelt. Allerdings war dieses Bild lange relativ konsistent, sodass auch ein späterer Fälscher, der sich an Siegeln seiner eigenen Zeit orientiert hätte, dieses Bild hätte wählen können. Deshalb ist aufgrund des Bildes kein eindeutiges Urteil möglich. Die Umschrift entspricht exakt der von der Bulle Hermanns. Er wird dort als Erzbischof bezeichnet und auch die Dei-Gratia-Formel ist vorhanden. Einem neuen Urteil über die Echtheit dieses Siegels muss eine kritische Neubewertung der entsprechenden Urkunde vorausgehen.

Bullensiegel des Erzbischofs Hermann II., aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 3, Nr. 6. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Anno II. (Episkopat 1056-1075)

Für Erzbischof Anno II. ist eine Vielzahl verschiedener Siegeltypen erhalten, von denen aber nur einer sicher echt ist. Wilhelm Ewald führt elf verschiedene gefälschte oder verdächtige Siegel auf, die vor allem aus dem 12. Jahrhundert stammen. Dass Anno II. bei den späteren Fälschern so beliebt war, dürfte an der großen Bedeutung des im Jahr 1183 heiliggesprochenen Erzbischofs liegen. Er hatte zeitweise für den minderjährigen Heinrich IV. (römisch-deutscher König ab 1056, 1084-1105 Kaiser, gestorben 1106) die Regierung geführt und geistliche Reformbewegungen in seiner Diözese gefördert.

Das echte Siegel zeigt Anno im frontalen Brustbild[10]. Er trägt ein liturgisches Gewand und das Pallium als Zeichen seiner erzbischöflichen Würde. Mit der rechten Hand hält er den Bischofsstab gerade neben sich. In der linken Hand hält er ein aufgeschlagenes Buch. Die beschriebenen Seiten sind dabei dem Betrachter zugewandt.

Die Umschrift beginnt, wie zumeist üblich, oben mittig mit einem Kreuz. Sie lautet: „ANNO D(E)I GRA(TIA) COLONIENSIS ARCHIEP(ISCOPU)S“ (Anno durch die Gnade Gottes Kölner Erzbischof). Mit dem expliziten Verweis auf Köln in der Umschrift tritt hier ein weiteres Merkmal erstmals auf, das in der Folgezeit typisch für die Siegel der Kölner Erzbischöfe werden sollte. Annos Nachfolger übernahmen es für ihre Typare.

Interessant ist auch, dass Anno II. sich wohl dagegen entschied, der von Pilgrim begründeten und von Hermann II. fortgeführten Tradition zu folgen. Er hat keine Bleibulle geführt wie seine zwei unmittelbaren Vorgänger. Diese Tradition reißt mit Hermann II. ab. Ein Grund dafür, dass er diese Möglichkeit, Kontinuität zu Pilgrim und Hermann zu demonstrieren, nicht nutzte, könnte in der Herkunft Annos liegen. Im Gegensatz zu den beiden vorigen Erzbischöfen stammte er nicht aus der adeligen Elite und war deshalb in Köln nicht ohne Widerstände akzeptiert worden.

Hildolf (Episkopat 1075-1079), Sigewin (Episkopat 1079-1089) und Hermann III. (Episkopat 1089-1099)

Von diesen drei Erzbischöfen ist jeweils ein echtes Siegel bekannt[11]. Alle diese Siegeltypen ähneln einander und dem oben beschriebenen echten Siegel Annos II. sehr stark. Sie unterscheiden sich lediglich in Details voneinander, etwa in der Gestaltung des Palliums. Dieses ist auf dem Siegel Annos sehr schmal, auf denen seiner Nachfolger hingegen breiter. Dadurch war es dann auch möglich, deutlich erkennbare Kreuzverzierungen abzubilden. Auf den Siegeln Annos und Hidolfs ist das Pallium außerdem Y-förmig, während es auf denen Sigewins und Hermanns III. T-förmig gestaltet ist. Hierbei handelt es sich aber nicht um Einzelheiten, die für die Deutung relevant wären, sondern lediglich um eine abweichende künstlerische Gestaltung. Spätestens unter Anno II. etablierte sich also ein für Bischofssiegel dieser Zeit üblicher Typ, der für die Kölner Erzbischöfe in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts und noch bis in die ersten Jahre des 12. Jahrhundert konstant blieb.

Friedrich I. (Episkopat 1100-1131)

Auch Erzbischof Friedrich I. führte zunächst ein Siegel, das genau dem beschriebenen Typ entsprach[12]. Zuletzt belegt ist es an einer Urkunde aus dem Jahr 1105. Am 15. Februar des folgenden Jahres begegnet hingegen erstmals das zweite Siegel Erzbischof Friedrichs I. Der Zeitpunkt des Siegelwechsels lässt sich also relativ genau bestimmen.

Siegel des Erzbischofs Hildolf, aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 6, Nr. 2. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Das neue Siegel zeigt den Erzbischof nicht wie zuvor im Brustbild. Der Dargestellte ist hingegen komplett abgebildet und sitzt auf einer Thronbank ohne Rückenlehne[13]. Thronend waren vor allem die Herrscher auf ihren Siegeln dargestellt worden, bis einige Bischöfe am Ende des 11. Jahrhunderts begannen, dieses Motiv ebenfalls zu verwenden. Bei diesem Wandel stand der Kölner Erzbischof nicht an der Spitze der Bewegung. Ihm waren Vorsteher anderer Diözesen, aus Mainz, Halberstadt, Naumburg und Paderborn, vorausgegangen. Neben diesem auffälligen Unterschied gibt es aber durchaus auch Gemeinsamkeiten mit dem alten Siegeltyp, der sich über Jahrzehnte etabliert hatte. Der Erzbischof ist ebenfalls frontal abgebildet und trägt liturgische Gewänder sowie das Pallium. Auch die Attribute, die er in den Händen hält, sind die gleichen: links das aufgeschlagene Buch, die beschriebenen Seiten dem Betrachter zugewandt und rechts der Bischofsstab. Die Umschrift lautet „FRITHERICVS D(E)I GRA(TIA) COLONIENSIS ARCHIEP(IS)C(OPVS)“ (Friedrich durch die Gnade Gottes Kölner Erzbischof). Sie weicht damit weder vom ersten Siegel Friedrichs noch von dem unter seinen Vorgängern etablierten Muster ab.

Manfred Groten hat das Aufkommen des neuen Siegeltyps des bischöflichen Thronsiegels mit den Ereignissen und Konstellationen dieser Zeit, etwa dem Investiturstreit und dem Konflikt Heinrichs IV. mit seinem Sohn Heinrich V. (ab 1098 Mitkönig, ab 1106 römisch-deutscher König, 1111-1125 Kaiser), in Verbindung gebracht. Der neue Siegeltyp tauchte bei Bischöfen auf, die sich von der Rolle als geistliche Fürsten im Dienst des Reiches abgewandt hatten und sich vor allem als Vorsteher ihrer eigenen Diözese verstanden.

Das lässt sich auch für Friedrich I. von Köln plausibel machen. Der Siegelwechsel ist zeitlich eng mit dem Wechsel vom Lager Heinrichs IV. in das Heinrichs V. verbunden. Dies lässt sich anhand der Datierungen in den Urkunden ermitteln. In dem Schriftstück, an welchem zum letzten Mal das Brustbildsiegel Friedrichs belegt ist, wird Heinrich IV. erwähnt, während in der ersten Urkunde, an der sich das Thronsiegel befindet, nach Heinrich V. datiert wird. Nachdem er die Seiten gewechselt hatte, engagierte sich der Kölner Erzbischof nicht mehr besonders in Reichsangelegenheiten, sondern vor allem beim Ausbau herrschaftlicher Positionen in der eigenen Diözese.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Form des Throns auf dem Siegel Friedrichs. Auf einigen anderen bischöflichen Thronsiegeln sitzt der Bischof auf einem Faldistorium, dem typischen Bischofsthron. Diese Form sollte sich später im Laufe des 12. Jahrhunderts auch auf den Siegeln der Kölner Erzbischöfe durchsetzen. Auf dem Siegel Friedrichs I. ist hingegen eine kastenförmige Thronbank dargestellt, die jenen auf den zeitgenössischen Herrschersiegeln gleicht. Dadurch wurde der herrschaftliche Anspruch über die eigene Diözese besonders eindringlich formuliert.

Neues Siegel des Erzbischofs Friedrich I., aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 9, Nr. 4. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

Brun II. (Episkopat 1131-1137) und Arnold I. (Episkopat 1138-1151)

Die Siegel dieser zwei Erzbischöfe entsprechen dem von Friedrich I. angenommenen Typ des Thronsiegels. Auch in Bezug auf Attribute, Gewänder und die Formulierung der Umschrift gleichen sie ihrem Vorbild[14]. Von Hugo von Sponheim, der kurzzeitig im Jahr 1137 amtierte, aber bereits bald darauf verstarb, ist kein Siegel bekannt. Beim Siegel Arnolds I. ist erneut die Gestaltung des Throns bemerkenswert. Wie seine Vorgänger Friedrich und Bruno II. sitzt er nicht auf einem Faldistorium, sondern auf einer Thronbank. Auf dem Siegel Arnolds I. ist diese genau wie der Thron auf dem Siegel König Konrads III. (1127-1135 Gegenkönig, 1138-1152 römisch-deutscher König) perspektivisch gestaltet. Abgesehen von der fehlenden Rückenlehne entspricht der Thron auf dem Siegel Arnolds I. exakt dem auf dem Königssiegel. Das zeigt, dass dieser Erzbischof sich für sein Siegel nicht nur auf seine Amtsvorgänger, sondern auch erneut auf das Herrschersiegel bezog.

Arnold II. (Episkopat 1151-1156)

Das Thronsiegel blieb bis ins späte Mittelalter der von den Kölner Erzbischöfen genutzte Siegeltyp. Eine auffällige Ausnahme von diesem Muster bildet allerdings das Siegel Arnolds II.

Siegel des Erzbischofs Arnold I., aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 10, Nr. 2. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

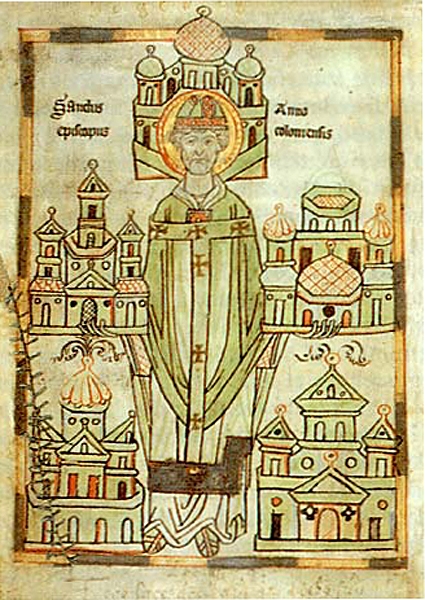

Dieser Erzbischof ist auf seinem Siegel stehend dargestellt und von Kopf bis Fuß abgebildet[15]. Wie auf den früheren Siegeln trägt auch er liturgische Gewänder und das Pallium. Zum ersten Mal begegnet hier allerdings die Mitra als weiteres Zeichen der Bischofswürde. Sie ist auch auf den Siegeln seiner Nachfolger, die sich wieder thronend darstellen ließen, enthalten. Die Insignien, die er in den Händen hält, sind die gleichen wie auf den Siegeln seiner Vorgänger. Auf den Seiten des aufgeschlagenen Buches, welches der Erzbischof in der linken Hand hält, sind die Worte „PAX VOBI(S)“ (Friede sei mit euch), die auf eine bekannte Bibelstelle (Luk. 24, 36) anspielen, zu lesen. Für die Siegel der Kölner Erzbischöfe war dies neu, auf anderen Bischofssiegeln war es hingegen schon früher vorgekommen. Dementsprechend ist hier ein Siegel eines anderen Bischofs als Vorbild anzunehmen. Die Umschrift entspricht der Form, die sich unter seinen Vorgängern etabliert hatte.

Warum wich Arnold II. von dem Typ des Thronsiegels ab, der sich unter seinen Vorgängern etabliert hatte? Eine mögliche Erklärung könnte in seiner Einstellung zu seinem Vorgänger Arnold I. liegen. Er war Teil der Opposition gegen den suspendierten Arnold I. gewesen und nach dessen Tod selbst zum Erzbischof gewählt worden. Deshalb scheint es verständlich, dass er sich in seinem Siegel bewusst von dem Vorgänger abgrenzen wollte, indem er eine andere Form der Darstellung wählte. Der Typ des Standbildsiegels ist für Bischöfe an sich nicht ungewöhnlich, in Köln kommt er – abgesehen vom Siegel Arnolds II. – aber nicht vor. Deshalb ist davon auszugehen, dass er sich ein anderes Bischofssiegel zum Vorbild nahm.

5. Ausblick auf die spätere Zeit

Die Nachfolger Arnolds II. griffen wieder auf den zuvor verwendeten Typ des Thronsiegels zurück. Dabei gab es durchaus Veränderungen, neue Elemente, die hinzutraten und Varianten, die hier aber nicht mehr im Detail diskutiert werden können. So wandelte sich die Form der Siegel zunehmend von einer runden hin zu einer spitzovalen, an die Stelle des Buches trat ab dem Ende des 13. Jahrhunderts ein Segensgestus, der Thron wurde im späten Mittelalter zunehmend in Architekturdarstellungen eingebettet und Wappen traten hinzu. Die Umschrift wurde unter Adolf I. noch einmal erweitert. An die Stelle des Wortes Coloniensis trat die Formulierung sanctae Coloniensis ecclesiae (der heiligen Kölner Kirche). Noch später wurde teilweise auch der Titel des Erzkanzlers für Italien mit in die Umschrift aufgenommen.

Ab dem späten 12. Jahrhundert führten die Kölner Erzbischöfe auch eine zunehmende Anzahl von Siegeln, sowohl nacheinander als auch parallel. Unter Bruno III. begegnet erstmals ein Elektensiegel, also ein Siegel, das in der Zeit zwischen Wahl und Weihe geführt wurde. Noch später, erstmals nämlich für Engelbert I., ist ein Ministersiegel belegt. Diese Siegel wurden in der Zeit nach der Bestätigung der Wahl durch den Papst, aber vor der Weihe geführt. Im Laufe des 13. Jahrhunderts kamen dann auch noch Gegensiegel hinzu, die vom Format her deutlich kleiner waren und auf die Rückseiten der Abdrücke aufgedrückt wurden.

6. Fazit

Die Betrachtung der Siegel der Erzbischöfe von Köln zeigt, wie sich die Praxis der Besiegelung von Urkunden und mit ihr auch bestimmte Bilder über die Zeit etablierten. In der Anfangszeit war das Aufdrücken eines Siegels keinesfalls die Regel, weshalb auch nur wenige Abdrücke überliefert sind. Die Bilder waren zu dieser Zeit noch flexibel, es dauerte, bis sich ein Bild etablieren konnte. Eine neue Ausrichtung bzw. ein neues Verständnis des erzbischöflichen Amtes oder auch der Wunsch, sich von einem Vorgänger explizit abzugrenzen, konnten zur Wahl neuer Motive führen. Die Umschrift wurde im Laufe der Zeit um mehrere neue Elemente erweitert.

Im späteren Mittelalter, als Siegel immer wichtiger und auch gebräuchlicher wurden, führten die Erzbischöfe immer mehr verschiedene Typare. Schließlich führten sie nach ihrer Wahl ein Elektensiegel, welches sie dann nach der Bestätigung durch den Papst durch ein Ministersiegel ersetzten, um nach der Weihe dann das eigentliche erzbischöfliche Siegel zu verwenden. Außerdem hat sich an einigen Stellen der Betrachtung gezeigt, wie wertvoll Siegel als Quellen für die Beurteilung einzelner Erzbischöfe sein können – ein Potential, das oftmals nicht ausgeschöpft wird.

Quellen

Kursiv = Kurzzitierweise

Ewald, Wilhelm, Rheinische Siegel I: Die Siegel der Erzbischöfe von Köln. 948-1795, Bonn 1906, Nachdruck Düsseldorf 1993. Eine Sammlung der Ewald bekannten Siegel mit Abbildungen, kurzen Beschreibungen und Transkriptionen der Umschriften, die gut geeignet ist, um sich einen Überblick zu verschaffen. Bei der Beurteilung einiger Typen haben sich in der neueren Forschung Änderungen ergeben, andere waren Ewald noch gar nicht bekannt, weshalb immer auch die neuere Forschungsliteratur hinzugezogen werden sollte.

_ Ewald_, Wilhelm, Rheinische Siegel II: Die Siegel der Erzbischöfe von Trier (956-1795), Bonn 1910, Nachdruck Düsseldorf 1993.

Posse, Otto, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751 bis 1806, 5 Bände, Dresden 1909-1913. - Sammlung der Herrschersiegel. Die Abbildungen und Transkriptionen der Umschriften befinden sich in Band 1, Beschreibungen in Band 5. Auch hier hat es in den letzten 100 Jahren in einigen Fällen abweichende Beurteilungen und Ergänzungen gegeben.

_ Die Regesten der Erzbischöfe von Köln_ im Mittelalter, Band 1, bearb. von Friedrich Wilhelm Oediger, Bonn 1954-1961, Nachdruck Düsseldorf 1978.

Literatur

Kursiv = Kurzzitierweise

Diederich, Toni, Die Siegel der Kölner Erzbischöfe von Bruno I. bis zum Hermann II.; in: Euw, Anton v./Schreiner, Peter (Hg), Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends, Köln 1991, S. 89-108.

Diederich, Toni, SANCTA COLONIA - SANCTA COLONIENSIS RELIGIO. Zur "Botschaft" der Bleibullen Erzbischof Pilgrims von Köln (1021-1036); in: Rheinische Vierteljahrsblätter 75 (2011), S. 1-49.

Diederich, Toni, Zwischen Machtdemonstration und Bekundung persönlicher Frömmigkeit. Siegel und Grabdenkmäler Kölner Erzbischöfe als Mittel der Selbstdarstellung; in: Finger, Heinz [u.a.] (Hg.), Christen, Priester, Förderer der Wissenschaften, Köln 2014, S. 110-124.

Groten, Manfred, Das Aufkommen der bischöflichen Thronsiegel im deutschen Reich; in: Historisches Jahrbuch 100 (1980), S. 163-197.

Keller, Hagen, Ottonische Herrschersiegel. Beobachtungen und Fragen zu Gestalt und Aussage und zur Funktion im historischen Kontext; in: Krimm, Konrad/John, Herwig (Hg.), Bild und Geschichte. Studien zur politischen Ikonographie, Sigmaringen 1997, S. 9-51.

Leng, Rainer, Bleibullen an den deutschen Bischofsurkunden des 11. Jahrhunderts; in: Archiv für Diplomatik 56 (2010), S. 273-316.

Oepen, Joachim, Die Öffnungen des Severinusschreins zwischen 948 und 1999. Bedeutung und Auswertung der vorgefundenen Siegelabdrücke; in: Oepen, Joachim [u.a.] (Hg.), Der hl. Severin von Köln. Verehrung und Legende. Befunde und Forschungen zur Schreinsöffnung 1999, Siegburg 2011, S. 73-91.

_ Oepen, Joachim, Das Siegel des Kölner Erzbischofs Wichfried_ am Holzschrein von St. Severin (948); in: Oepen, Joachim [u.a.] (Hg.), Der hl. Severin von Köln. Verehrung und Legende. Befunde und Forschungen zur Schreinsöffnung 1999, Siegburg 2011, S. 93-121.

Zaisberger, Friederike, Die Frühzeit der geistlichen Siegelurkunden in Deutschland (10. und 11. Jahrhundert); in: Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 74 (1966), S. 275-291.

Zehetmayer, Roman, Funktion und Rechtskraft der besiegelten Privaturkunde im Reich bis zur Jahrtausendwende; in: Deutsches Archiv für die Erforschung des Mittelalters 69 (2013), S. 503-530.

Siegel des Erzbischofs Arnold II. von Wied, aus Ewald, Rheinische Siegel I, Tafel 10, Nr. 3. (Universitäts- und Stadtbibliothek Köln/Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde)

- 1: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 1, Nr. 1.

- 2: Abb. bei Oepen, Siegel des Kölner Erzbischofs Wichfried, S. 107, Abb. 8.

- 3: Abb. bei Oepen, Siegel des Kölner Erzbischofs Wichfried, S. 97, Abb. 3.

- 4: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T.1, Nr. 2.

- 5: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 1, Nr. 3.

- 6: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 2, Nr. 2.

- 7: Eine Skizze der Nachzeichnung findet sich bei Oediger, Regesten der Erzbischöfe von Köln, S. 214.

- 8: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 3, Nr. 2 und 3.

- 9: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 3, Nr. 5 und 6.

- 10: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 3, Nr. 1.

- 11: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 6, Nr. 2 und 3 sowie T. 7, Nr. 2.

- 12: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 7, Nr. 3.

- 13: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 9, Nr. 4.

- 14: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 10, Nr. 1 und Nr. 2.

- 15: Abb. bei Ewald, Rheinische Siegel I, T. 10, Nr. 3.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Mariak, Mareikje, Die Siegel der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-siegel-der-erzbischoefe-von-koeln-im-mittelalter/DE-2086/lido/5e98165299be90.73784323 (abgerufen am 11.05.2024)