Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Eine merkwürdige Novität: Der Phonograph

Bis ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts war es unvorstellbar, dass Schall nicht ein flüchtiges Phänomen bleiben muss, sondern konserviert und beliebig reproduziert werden kann. Zwar bemühte sich die Physik schon länger um eine Sichtbarmachung des Schalls zu Forschungszwecken. Daraus die Konsequenz zu ziehen, dass eine Aufzeichnung nur noch einen winzigen Schritt von der Reproduktion entfernt lag, zog sich erstaunlich lange hin. Bereits 1857 entwickelte Edouard Léon Scott de Martinville (1817–1879) seinen „Phone-Autograph“, der über einen Trichter den Schall auf eine durch die Schwingungsenergie vibrierende Membran lenkte. Deren Bewegungen konnten dann auf einem mit Ruß eingefärbten Papier sichtbar gemacht und unter dem Mikroskop studiert werden. Der 20 Jahre später von Thomas Alva Edison (1847–1931) in den USA entwickelte „Phonograph“ bediente sich eines nahezu identischen Prinzips, obwohl der Erfinder die früheren Versuche seines Pariser Kollegen vermutlich nicht kannte. Edison jedoch drückte die Schallwellen mittels eines Metallknopfes in eine Stanniolfolie, die auf einen rotierenden Zylinder gespannt war. Die so entstehenden Verformungen der Folie konnten umgekehrt wieder auf die Membran übertragen werden und so – wenn auch zunächst leise und nicht sonderlich deutlich – die Aufzeichnung wieder in hörbare Schwingungen zurückverwandeln. Erste öffentliche Vorführungen verblüfften ein Publikum, das auch offenkundige Defizite zu überhören bereit war. „Wo bleibt die Stenographie, wenn hier die Möglichkeit gegeben ist, ohne Weiteres dem gesprochenen Worte durch das Sprechen selbst dauernde Verkörperungen zu geben?“, fragte das Düsseldorfer Volksblatt am 23.4.1878. Der Neuheitswert der Erfindung legte sich jedoch schnell. In den kommenden Jahren geriet das kuriose Gerät fast wieder in Vergessenheit. Ein 1879 für die Physik-Sammlung der Realschule 1. Ordnung in Mülheim/Ruhr angeschaffter Phonograph blieb für mehrere Jahre eine Einzelerscheinung im Rheinland.

Thomas Alva Edison mit seinem Zinnfolien-Phonographen, 1878. (Library of Congress's Prints and Photographs division, digital ID cwpbh.04044)

Nachdem Edison sich 1887 wieder verstärkt mit der Tonaufzeichnung beschäftigt hatte, konnte er schließlich nach intensiver Arbeit einen „New Improved Phonograph“ präsentieren, der viel präziser arbeitete als das Vorgängermodell. Der Ton wurde nun in Wachswalzen eingeschnitten und nicht mehr eingedrückt, wodurch der Klang bedeutend klarer wurde. Auch an Membran und Motor war vieles verbessert, und das neue Gerät erregte entsprechend Aufmerksamkeit. Edisons Agent Theo Wangemann (1855–1906) brach 1889 zu einer siebenmonatigen Reise durch Europa auf, um nicht nur das neue Gerät bekannt zu machen, sondern auch werbewirksame Vorführ-Walzen von bekannten Persönlickeiten und Musikern herzustellen. Leider sind nur wenige seiner Aufnahmen erhalten, darunter einmalige Tondokumente von Otto von Bismarck (1815–1891), Graf Helmuth von Moltke (1800–1891) und Johannes Brahms (1833–1897). Letzte Station Wangemanns kurz vor seiner Rückreise in die USA war Köln; hier entstanden Aufnahmen der Sopranistin Johanna Dietz (1867–?), eines nicht sicher zu identifizierenden Karl Mayer ─ sowohl der Bariton Karl Mayer (1852–1933) als auch der Bassist Karl Meyer (1820–1893) waren zu dieser Zeit in Köln aktiv ─, des bedeutenden Pianisten Otto Neitzel (1852–1920) und von Musikdirektor Franz Wüllner (1832–1902).

Thomas Edisons 'home phonograph' mit einer Wachswalze aus dem Jahr 1900. (Norman Bruderhofer / CC BY-SA 3.0)

2. Um 1900: Rheinische Phonoindustrie als Trendsetter

Noch einmal dauerte es einige Jahre, bis die industrielle Produktion von Walzen und Phonographen begann. Die dann einsetzende Entwicklung war jedoch überaus rasant. Vermutlich erster Hersteller entsprechender Produkte in Deutschland war die „Allgemeine Phonographen-Gesellschaft m. b. H.“ in Krefeld, wie ein Patentantrag aus dem Jahr 1893 nahelegt. Trotz Konkurrenz aus dem In- und Ausland konnte die Firma ihren Platz durch immer neue Konstruktionen und Patente verteidigen. 1901 galt sie mit 150 Beschäftigten als größter Betrieb der Branche im Deutschen Reich. Die Gesellschaft war in Deutschland mit Geräten und Walzen der Marke „Herold“ präsent und lieferte auch Geräte an den englischen Konzern „Edison Bell“. Daneben vertrieben die „Krefelder“, wie sie verkürzt genannt wurden, Dupliziermaschinen zum mechanischen Kopieren von Walzen. Das war bis 1902 der einzige Weg zur Vervielfältigung – ein entscheidender Grund, warum die einfacher in Massen herzustellende Schallplatte sich als Medium schließlich durchsetzte, während sie seit den 1890ern zunächst ein Schattendasein gefristet hatte.

1901 hatte die Phonoindustrie bereits die erste Krise hinter sich. Der Versuch im Jahr 1899, sogenannte „Grand“-Walzen mit größerem Durchmesser und damit besserer Tonqualität einzuführen, erwies sich aufgrund allzu großer Zerbrechlichkeit der Medien als kostspieliger Fehlschlag, der etliche Existenzen kostete. Der in Krefeld-Fischeln ansässige Unternehmer Oskar Lambrinck (1864–?) etwa versuchte über Monate vergeblich, per Annonce in Fachblättern eine „neuwertige Duplikatmaschine zum Kopieren von Grandwalzen für Mk. 165.-“ und einen Posten bespielter Grand-Walzen zu je 1,50 Mk. „wegen Aufgabe des Geschäfts“ zu veräußern. Auch die „Allgemeine Phonographen-Gesellschaft m.b.H.“ musste allen Erfolgen zum Trotz schließlich im Januar 1904 Konkurs anmelden. Einige im Rückblick revolutionäre Innovationen hatten nicht den erhoffen Gewinn eingebracht. So waren die ab Oktober 1902 angebotenen, im Gussverfahren hergestellten und unzerbrechlichen Zylinder aus Zelluloid ein Fehlschlag, der einiges Kapital aufzehrte. Als fatal erwies sich dann die Investition großer Summen in das „Telegraphon“ des dänischen Physikers Valdemar Poulsen (1869–1942). Dieses Gerät zur magnetischen Aufzeichnung von Tonsignalen auf Stahldraht war ein direkter Vorläufer des Tonbandgeräts und hätte schon damals die Schallaufzeichnung revolutionieren können. Doch war der Draht mit seinem unsichtbaren Magnetfeld wohl zu fremdartig und alltäglich gleichzeitig. Großangelegte Werbekampagnen 1902 und 1903 verpufften, und auch die Auslagerung der Geschäfte in eine „Deutsche Telegraphon A. G.“ im Dezember 1903 konnten den Mutterkonzern nicht retten. Es dauerte bis Juni 1905, bis der Konkursverwalter die zahlreichen Tochterunternehmen, internationalen Außenstände, Verpflichtungen und Patentrechte entwirrt hatte. Die Reste des Unternehmens übernahm der ehemalige Mitarbeiter Jean Lenzen. Dessen Firma „Lenzen & Co.“ stellte neben Phonographen und Grammophonen auch Werkzeuge und Glücksspielautomaten her, erlangte aber vor allem durch klanglich hervorragende Schalltrichter der Marke „Lenzola“ mit einer Höhe von bis zu 60 Zentimetern Bekanntheit. So lieferte Lenzen unter anderem auch über mehrere Jahre die Schallverstärker für den Schwarzwälder Radiobauer SABA.

Artikel über die neuesten Fabrikate der Allgemeinen Phonographen-Gesellschaft m. b. H. aus Krefeld in der 'Phonographischen Zeitschrift', 1901. (Phonographische Zeitschrift, 2. Jahrgang, No. 18, Berlin, 28. August 1901, S. 213 / Bayerische Staatsbibliothek)

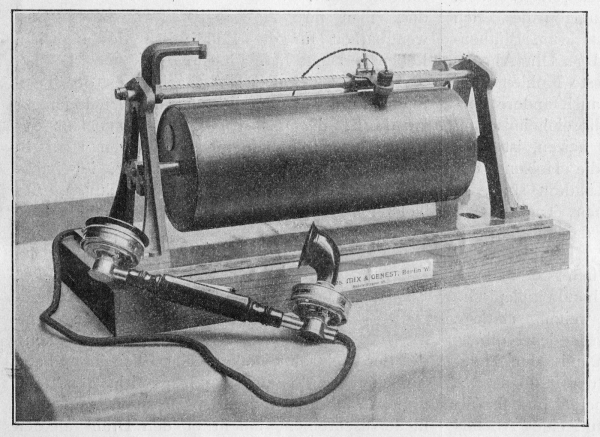

Telephonograph der Mix & Genest AG, Berlin, aus dem Jahr 1900. (Prometheus No.542 Berlin 1900, S.744)

Sicherlich trug auch zunehmende Konkurrenz zum spektakulären Zusammenbruch des Krefelder Marktführers bei. Die im August 1901 ebenfalls in Krefeld gegründeten „Internationalen Phonographwalzen-Werke m.b.H.“ unter der Leitung von Paul Heermann (1868–1945), die unbespielte Walzen für Heimaufnahmen herstellten, wurden zwar bereits im März 1902 vom größeren Konzern übernommen. Doch in anderen rheinischen Städten waren mächtige Rivalen herangewachsen. Die seit mindestens 1899 bestehende „‚Excelsiorwerk’ Fabrik für Feinmechanik, GmbH“ in Köln konnte nicht nur mit eigenen Geräten und Walzen so gute Umsätze erzielen, dass 1903 ein bedeutend größeres Firmengelände am Niehler Kirchweg bezogen werden musste. Sie vertrieb auch originale Edison-Walzen und Aufnahmen der „Anglo Italian Commerce Company“ aus Mailand, deren künstlerisches Niveau weit über dem deutscher Fabrikate lag. Vor allem jedoch im Dezember 1901 vorgestellte „Postwalzen“ trugen zum längerfristigen Überleben des Excelsiorwerks bei, welches erst im Zuge der Wirtschaftskrise 1929 als vermutlich letzter deutscher Phonographen-Hersteller schließen musste. Die Postwalzen waren etwas kürzer als üblich (um noch zum Versand zugelassen zu werden),wurden in einem stoßfesten Holzkästchen geliefert und konnten darin verschickt werden. Der Bedarf hierfür war zwar nicht gerade riesig, doch sicherte sich das Unternehmen damit die Aufmerksamkeit großer Konzerne, die in der Folge Excelsior-Maschinen bevorzugt als Diktiergeräte nutzten.

Der Düsseldorfer Fabrikant Heinrich Compes (1848–1913) hingegen konzentrierte sich vor allem auf die Herstellung bespielter Tonträger. Der Sohn eines Mühlenbesitzers aus Korschenbroich kam 1874 nach Düsseldorf. Hier gründete er wenig später die „Ölwerke und Ceresin-Fabrik Compes & Cie“. Die Einheirat in die Industriellen-Familie Poensgen 1877 und die Ernennung zum stellvertretenden Handelsrichter 1885 sicherten ihm eine gehobene gesellschaftliche Position. Compes war selbst an der Tonaufzeichnung interessiert, wie seine Mitgliedschaft im „Internationalen Verein für phonographisches Wissen“ belegt. Es lag daher für ihn nahe, in das Geschäft einzusteigen, zumal seine Fabrik die nötigen Rohstoffe für die Zylinderproduktion liefern konnte. Nachdem Abschluss eines Lizenzvertrags mit den französischen Brüdern Pathé, deren Produkte auf dem Gebiet der Audio- und Filmindustrie in Frankreich dominierten, gründete er im November 1900 sein neues Zweigunternehmen, das seit 1902 unter dem Markennamen „Phonographen-Walzenfabrik ‚Atlas’, Heinrich Compes“ firmierte. Nach Einführung eines neu entwickelten Guss-Verfahrens für Walzen aus einer besonders robusten Metallseifen-Mischung wurden die „Pathé-Atlas-Hartguss-Walzen“ rasch zum deutschen Marktführer. Das lag auch am Austausch mit Frankreich, von wo ein Katalog mit hunderten von Titeln einfach übernommen werden konnte.

Anzeige der Excelsiorwerk Fabrik für Feinmechanik aus Köln in der Zeitschrift 'Der Sprechmaschinenhändler', 1912. (Der Sprechmaschinenhändler, Beiblatt zur Fachzeitschrift 'Oesterreichische Nähmaschinen-Zeitung)

Doch Compes war zu sehr Geschäftsmann, um nicht bald zu erkennen, dass die Schallplatte schließlich die Walzen vom Markt verdrängen würde. Er wusste, dass für die besonderen Anforderungen des Pressens von Schallplatten die Infrastruktur an Orten wie Leipzig, Berlin oder Hannover günstiger war, die traditionell mit der Spielwaren- und Knopfherstellung verbunden waren. Compes beendete seine Tonträgerproduktion 1906, solange die Bilanzen noch positiv waren.

Er bewies damit eine ungewöhnliche Weitsicht und scheint tatsächlich der einzige rheinische Phonographen-Unternehmer gewesen zu sein, dessen Firma nicht im Konkurs endete. Spätestens 1905 war die Ära der Musikwalzen vorbei – wenige Jahre darauf waren sie nur noch ein Nischenprodukt, ehe sie irgendwann während des Ersten Weltkriegs endgültig vom Musikmarkt verschwanden. Auch der Kölner Unternehmer Karl Schrotz, der im Jahr 1903 einen besonders stabilen, durch einen Wellpappe-Kern abgefederten Zylinder entwickelt hatte und diesen unter der Marke „Colonia“ offensiv vermarktete, ging im September 1910 in Liquidation.

3. Rheinische Schallplatten im Deutschen Reich

Im Gegensatz zur Phonographenbranche, für die das Rheinland ein Zentrum bildete, das der zentralen Berliner Industrie mindestens ebenbürtig war, blieben die Schallplatte und die dazugehörige Wiedergabetechnik hier über Jahrzehnte eine Randbranche. Bis zum politischen Neubeginn 1949 gelang es hier kaum einer Firma, entsprechende Waren herzustellen, die bezüglich Preis oder Qualität konkurrenzfähig waren.

Die Leerwalze 'Edison Blank' zur Selbstaufnahme daheim, hergestellt ca. 1900. (Norman Bruderhofer / CC BY-SA 3.0)

Ausgerechnet der Süßwarenhersteller Stollwerck in Köln war es, der 1903 ein neuartiges und konkurrenzloses Produkt auf den Markt brachte: Schallplatten aus Schokolade. Diese hatten bei einem Durchmesser von acht Zentimetern eine Spielzeit von einer Minute und waren nur wenige Male abspielbar, bevor die feine Schallrille zerstört war – dafür konnten sie hinterher noch gegessen werden. Alternativ wurden die gleichen Platten aus einem zunächst widerstandsfähigeren Kunstwachs „Karbin“ angeboten (hergestellt von der „Adler Phonograph-Compagnie m.b.H.“ in Berlin), welches sich allerdings bald als anfällig für Schimmel erwies. Im Jahr 1904 kamen daher neue Platten hinzu, die diesmal aus Hartwachs auf einem Holzkern bestanden. Dies führte wiederum dazu, dass die Platten, sobald sie nur ein wenig feucht wurden, aufquollen und die Oberfläche abplatzte. Auch waren die speziellen Spielzeug-Grammophone aus Blech von minderer Qualität, schwankten in der Geschwindigkeit und waren damit für die Musikwiedergabe nur schlecht zu gebrauchen – alles in allem eine beträchtliche Liste von Minuspunkten. Die führte dann auch dazu, dass allen Anfangserfolgen zum Trotz die Stollwerck-Platten nach 1904 vom Markt verschwanden.

Tatsächlich sollten dies die einzigen Schallplatten bleiben, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Rheinland industriell hergestellt wurden. Dennoch gab es zahlreiche Unternehmer, die im Phonogeschäft ihr Glück versuchten. Sie ließen die benötigte Ware von anderen Firmen liefern, die teils mit der Herstellung von Schallplatten für Großabnehmer mindestens ebenso gute Geschäfte machten wie mit ihren eigenen Marken. Wohl führend auf diesem Gebiet war die „Vereinigte Schallplatten-Werke GmbH Janus-Minerva“, die ab 1908 zunächst von Hannover, dann von Berlin aus auch Platten für zahlreiche rheinische Unternehmen lieferte. Auch eine der berüchtigtsten Markterscheinungen der Zeit, welche die deutschen Händler in Aufruhr versetzte, gehörte zu den Janus-Minerva-Kunden: Die „Deutsche Chronophon Gesellschaft m.b.H.“ 1907 in Darmstadt gegründet, versuchten sich die Geschäftsführer an einem neuen Vermarktungs-Modell: Sofern Kunden sich zum Kauf einer bestimmten Zahl von Chronophon-Platten innerhalb eines Jahres verpflichteten, wurde ihnen das Grammophon zum Abhören geschenkt. Da viele Abnehmer ihre Verpflichtungen nicht einhielten und der Gewinn knapp kalkuliert war, geriet die Firma bald in Zahlungsschwierigkeiten. Als Reaktion hierauf wurde nun ein großer Teil des Deutschen Reiches mit kleinen, scheinbar unabhängigen GmbHs überzogen, die entsprechend Schulden anhäuften und im passenden Moment Konkurs anmeldeten, nur um dann in der Nachbarschaft neu gegründet zu werden. So bestanden gleichzeitig oder nacheinander Firmen in Düsseldorf, Elberfeld (heute Stadt Wuppertal), Essen, Köln und Marxloh-Hamborn (heute Stadt Duisburg). Als Ende 1910 das geradezu mafiöse Chronophon-Konstrukt endgültig vor dem Ruin stand, waren bereits etliche seriösere Händler und Firmen zum Opfer von deren Schleuderpreisen und unbezahlten Rechnungen geworden.

Auch die Janus-Minerva-Werke hatten (wie nahezu alle deutschen Hersteller) einiges Kapital dank der Chronophon eingebüßt, doch gelang es, den Verlust durch andere Kunden aufzufangen. Neben der Pressung von Schallplatten mit speziellen Kundenetiketten war die Firma auch marktführend in der Herstellung sogenannter Grossisten-Platten, die etwa zwischen 1908 und 1916 weit verbreitet waren. Hierbei handelte es sich um Ware, die ab Werk ohne Firmenaufdruck geliefert wurde. Dafür ließen die Etiketten aber unbedruckten Raum, wo größere Händler mithilfe von Aufklebern einen eigenen Firmennamen anbringen konnten. Auf diese Weise war es solchen Geschäften oder Vertrieben möglich, durch gezielte Vorauswahl von Titeln aus dem immer unüberschaubarer werdenden Repertoire ein eigenes Profil zu gewinnen.

Ein typischer Vertreter dieser Praxis war Adolf Ehrlich (1865–1935). Zunächst ab 1892 als Geigenbauer tätig, verlegte er sich später auf den Handel mit Musikinstrumenten und war bis 1910 Leiter der Chronophon-Filiale in Marxloh. Im Oktober dieses Jahres erwarb er dann vom Konkursverwalter die Chronophon-Werte in Marxloh und Köln. Hieraus baute er einen Handel mit Musik- und Haushaltsgegenständen auf, der um 1914 auch anonyme Janus-Platten als „Ehrlichs Musik-Record“ im Angebot hatte. Die Inflation der frühen 1920er Jahre führte zum Ende seines Unternehmens. Bis zu seinem Tod 1935 war Ehrlich offenbar nicht mehr im Musikhandel tätig. Ebenfalls in Köln war Josef Hörkens aktiv: Er bot zunächst Janus-Produkte unter dem Namen „Rheinperle“ an und war in den 1930er Jahren noch einmal mit „Colonia“-Platten präsent, die sogar mit einem eigenen Etikett durch die Schallplattenindustrie Otto Stahmann – Brillant AG in Berlin hergestellt wurden. Damit gehört Hörkens zu den wenigen Händlern, denen der Aufstieg vom Grossisten-Aufkleber zur eigenen Schallplatte gelang. Die auf seinem Label vertriebenen Aufnahmen scheinen jedoch (soweit bekannt) aus dem Katalog der Firma übernommen worden zu sein.

Einige andere, risikofreudige Händler jedoch gaben eigene Aufnahmen bei den pressenden Firmen in Auftrag, die sie dann (mehr oder weniger) exklusiv vertrieben. So entstanden im Auftrage des Oberhausener Händlers A. Wosik mindestens drei Serien von Aufnahmen polnischer Bergarbeiter-Ensembles aus dem Ruhrgebiet, die wertvolle frühe Zeugnisse der Kultur von Arbeitsmigranten in Deutschland darstellen. Wosik vertrieb diese Titel unter seinem Markennamen „Estonia“; erste Aufnahmen der Janus-Minerva für Wosik erschienen noch mit einem eher schmucklosen Label-Aufkleber. Für spätere Aufnahmen leistete sich Wosik ein eigens entworfenes Etikett, das einen polnischen Adler zeigt. Eine weitere Serie gab Wosik offenbar bei der „Beka-Record AG“ in Auftrag. Diese allerdings stellte die Aufnahmen auch der Berliner „Bella-Record“ zur Verfügung, die die Aufnahmen dann sowohl in Polen als auch vielleicht in Deutschland vertrieb; ob dies mit oder ohne Wissen Wosiks geschah, muss derzeit offen bleiben, da über beide Unternehmen nur wenig bekannt ist. Eine Aktivität Wosiks nach Kriegsende lässt sich momentan nicht nachweisen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er ebenso wie viele andere 1918 in die neu gegründete Republik Polen (r)emigrierte.

Länger währte die Tätigkeit des Düsseldorfers Paul Pollmann, dessen Handel mindestens von 1907 bis 1933 existierte. Seine „Deutsch-Amerikanische Grammophon- und Phonographen-Niederlage“ führte neben Abspielgeräten und Aufnahmen der internationalen Marken Grammophon, Odeon, Zonophon und Jumbo auch eigene Händlerplatten. Erste Veröffentlichungen von humoristischen Szenen in rheinischer Mundart, Märschen und Walzern tragen noch das typische dunkelgrüne, anonyme Janus-Label. Doch waren diese offenbar so erfolgreich, dass sie nun den umgekehrten Weg gingen und zum Teil später auf regulären Janus-Platten zu finden waren. Pollmann selbst ließ bald für seine Serie ein liebevoll gezeichnetes Etikett entwerfen, das sichtlich rheinische Gemütlichkeit und Bierseligkeit verströmte. Dieses wurde in den 1920er Jahren noch einmal modifiziert, als Pollmann eine spätere Serie von Aufnahmen bei der Berliner „Carl Lindström AG“ in Auftrag gab: Janus-Minerva hatte den Wegfall des Auslandsgeschäftes im Krieg nicht durchhalten können und war seit 1917 nicht mehr aktiv. Nun trugen die Platten allerdings keinen Hinweis auf Pollmann mehr, sondern wurden unter dem Namen „Düsseldorfer Original-Platte“ zum beliebten Souvenir, so dass glückliche Sammler eine solche Platte auch heute noch auf manchem internationalen Flohmarkt finden können.

Das Phänomen der Grossisten-Platten hatte schon während des Krieges stark abgenommen. In den 1920er Jahren schließlich verschwand es fast vollständig. Vor allem die zunehmende Verbreitung des Rundfunks dürfte hierfür verantwortlich sein: Die großen Tonträgerhersteller erkannten bald, dass das Radio nicht unbedingt existenzbedrohend wirkte, sondern auch ein starker Werbepartner sein konnte. Bald wurden Verträge zur Bemusterung mit neuen Aufnahmen geschlossen. Umgekehrt wurde es in den immer zahlreicheren Sendungen mit Schallplatten-Musik üblich, neben den Titeln und Interpreten auch die Herstellerfirma und oft sogar die Bestellnummer einer gerade gespielten Aufnahme zu nennen. Dies hatte zur Folge, dass Kunden im Handel immer mehr nach ihnen auf diese Weise bekannten Platten fragten. Die kleinen Händlermarken waren dadurch kaum noch zu verkaufen. Nur größere Kaufhäuser wie etwa Hertie konnten mit eigenen Etiketten noch einige Jahre mithalten, wobei hier jedoch zumeist anonyme Aufnahmen bekannter Titel zu Discountpreisen den Gelegenheitskäufer als Zielgruppe ansprechen wollten. Nun waren rheinische Händler endgültig nur noch Vertreiber. Selten kamen noch Angestellte der Berliner Großkonzerne in den Westen, um Aufnahmen hiesiger Künstler im Auftrag kleiner oder größerer Firmen zu machen. Neben dem Karneval war das Rheinland vor allem bezüglich der Kirchenmusik noch zu vermarkten. So entstanden für spezialisierte Firmen wie „Musica Sacra“, den Kolpingverlag in Köln und das Katholische Jugendhaus Düsseldorf mit seiner Reihe „Stimmen der Jugend“ vereinzelt Aufnahmen von Chören und Predigten in Aachen, Köln oder Düsseldorf. Zumeist wurden entsprechende Künstler aber in die Berliner Studios geladen, da so die Kosten niedriger gehalten werden konnten.

Der verbesserte Phonograph der Firma Stollwerck aus dem Jahr 1903, 2005. (Sammlung Montana Phonograph)

4. Nischengeschäfte und Nebenprodukte

Sofern das Rheinland nun in der Phonobranche überhaupt einmal präsent war, dann in Randbereichen, die dem Endverbraucher kaum gegenwärtig waren, aber deswegen nicht automatisch geringe Umsätze bedeuteten. Plattenhändler und -firmen wurden beispielsweise nicht müde, immer wieder auf Hüllen und in Annoncen zu betonen, der Musikhörer solle die Stahlnadel, mit der die Platten auf den Grammophonen abgetastet wurden, nach jeder Plattenseite wechseln, um übermäßige Abnutzung zu verhindern. Obzwar sich wohl nur wenige Schallplattenhörer wirklich an diesen Rat hielten (wovon viele heute erhaltene Schellackplatten trauriges Zeugnis ablegen), entwickelte sich doch ein munterer Nadel-Markt mit beträchtlichem Kapitalfluss. In Aachen hatte sich hier bereits frühzeitig ein Schwerpunkt gebildet, der sich auch gegen die bald vor allem im fränkisch-schwäbischen Raum entstehende Konkurrenz behaupten konnte. Technisch bestens aufgestellt war bereits zu Beginn des Schallplatten-Booms die Rheinische Nadelfabriken A.-G., die nach eigenen Angaben 1902 jährlich „ca. 600 Millionen Nadeln aller Art“ herstellte. Überhaupt waren Quereinsteiger hier eher die Regel als die Ausnahme. Auch ein weiterer großer Hersteller in Aachen, Carl Geyer, betrieb seit mindestens 1897 einen Handel mit Briefmarken und Sammler-Zubehör, bevor er mit Grammophonen sein Sortiment erweiterte. Im Herbst 1902 übernahm Geyer von der Firma Georg Printz & Co. das zum 25.10.1902 erteilte Patent für einen „Grammophonstift mit Abflachungen am Schaft“. Unter dem Namen „Printz-Nadeln“ waren diese wenig später auf dem Markt und wurden von Geyer beständig weiterentwickelt und beworben. Mit „Blitz-Nadeln“ war er noch 1930 präsent. Vor allem zu Beginn seiner Fabrikation kam es zu heftigen rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Geyer und dem ebenfalls in Aachen ansässigen Phonohersteller Gustav Herrmann jr. Der sah durch die Printz-Nadeln sein Gebrauchsmuster für eine „Nadel mit verstärktem Spitzenkopf für Schallplatten-Phonographen“ verletzt. Auch Herrmann blieb der Branche über viele Jahre treu. Sein ebenfalls 1902 geschützter „Griffel mit Edelsteinspitze für Schalldosen zu phonographischen Plattenspielwerken“, den er gemeinsam mit der Firma Jos. Zimmermann entwickelt hatte, war ein erster Schritt auf dem Weg zum modernen Leichttonabnehmer, bei dem schließlich haltbare Saphir- oder Diamantnadeln den Stahlstift ersetzten. Die Firma Zimmermann selbst wurde vor allem durch ihre „Condor“-Nadeln bekannt und lieferte noch in den 1950er Jahren weltweit – Restbestände wurden noch Jahrzehnte später abverkauft. Weniger erfolgreich auf dem neuen Markt war der Aachener Unternehmer Theobald Wilhelm Jungbecker (1847–1925). Sein „Stahlstift mit hohl angeschliffener Spitze für Schalldosen von Grammophon-, Zonophon- und anderen Spielwerken“ von 1902 konnte sich ebensowenig durchsetzen wie Erich Schumachers „Zweispitziger Tonstift“ vom Dezember 1901, der in abgewandelter Form durch Leo Lammertz als „Grammophon-Nadel mit Zwillingsspitze“ 1904 noch einmal von Aachen aus vertrieben wurde. Zumindest kurzfristig erfolgreicher war 1903 die „Burtscheider Nadelfabrik Jos. Preutz, Aachen“ mit einem „Musikstift (für Grammophon, Zonophon, Columbia etc.) mit drei- oder mehrkantiger Spitze“. Den kurz vor dem Ersten Weltkrieg beliebten „Anker-Nadeln“ der Firma Brause & Co. wurde vermutlich der Krieg zum Verhängnis. Die Firma verfügte wohl nicht über genug Verbindungen, um die Versorgung mit dem zur Produktion notwendigen, als kriegswichtig rationierten Stahl auf welchem Wege auch immer aufrechtzuerhalten.

Die Entwicklung von „Selbstaufnahmeplatten“ seit Ende der 1920er Jahre führte zur Erschließung weiterer Geschäftsfelder. Diese Platten bestanden zumeist aus einer stabilen Trägerschicht (Pappe, Metall, selten auch Glas), auf die ein weicheres Material wie Gelatine, Nitrozellulose oder spezielle aushärtbare Kunststoffe aufgetragen wurden. In diese konnte eine Tonrille direkt eingeschnitten werden. Seit Beginn der 1930er Jahre waren Aufnahmeeinrichtungen für den Heimgebrauch zumindest für das gehobene Bürgertum nicht mehr unerschwinglich. Es mangelte aber oft an den physikalisch-akustischen Kenntnissen, die für eine befriedigende Aufnahmequalität unabdingbar waren. Infolgedessen wurde es zum lukrativen Nebenverdienst für Phono- und Musikalienhändler, die in solchen Fragen versierter waren, ihrer Kundschaft kleine Studioräume zur Verfügung zu stellen. Die dort geschnittenen Platten waren vergleichsweise bezahlbar und konnten meist sofort mit nach Hause genommen werden. Zahllose Aufnahmen sollten wohl lediglich die Neugier eines Hobbykünstlers befriedigen oder als tönende Grüße bei Familienfesten zum Einsatz kommen. Es entstanden aber auch historisch wertvolle Aufnahmen bekannter Künstler, sei es zu Werbezwecken oder für die Selbstkontrolle beim Üben. Freilich lieferten längst nicht alle semi-professionellen Studios eine passable Qualität für Musikaufnahmen, und so bildete sich auch hier schnell ein exklusiver Kreis von Spezialisten mit überregionaler Anziehungskraft. Eines der landesweit erfolgreichsten Studios dieser Art war das „Institut für Phonotechnik A. Hessel“ in Düsseldorf. Alfred Hessel hatte 1932 über „Chemische Untersuchungen im Hochfrequenzfeld mit besonderer Berücksichtigung von Oxydationsreaktionen im Hochfrequenz-Glimmlicht“ promoviert, durfte also durchaus als Spezialist in Fragen der Audiotechnik gelten. 1933 richtete er sein Studio im Düsseldorfer Ibach-Haus, Schadowstraße 52, ein. Hier befand sich der für seine Akustik berühmte „Ibach-Saal“, den Hessel gelegentlich für seine Aufnahmen nutzte. Zahlreiche Musikhändler und Liebhabergesellschaften wie etwa der Bach-Verein und die Mozart-Gemeinde hatten Büros im gleichen Haus, dazu lag die Tonhalle in Sichtweite – günstiger konnte ein Studio kaum liegen. Fast alle erhaltenen Aufnahmen des Pianisten Karlrobert Kreiten (1916–1943) entstanden in Hessels Studio, daneben viele andere Unikate, die – sofern sie einmal gesammelt publiziert würden – einen spannenden Überblick über das rheinische Musikleben der 1930er Jahre ermöglichen würden. Hessel scheint auch der einzige Studioinhaber gewesen zu sein, der im Bedarfsfalle mehrere Kopien seiner Aufnahmen als reguläre Schellack-Platten liefern konnte: Zumindest Aufnahmen der Glocken der Hauptpfarrkirche St. Michael zu Aachen-Burtscheid, des Sing- und Instrumentalkreises der Kreuzkirche Düsseldorf und des „Sängerbund“ Radevormwald sind in dieser Form erhalten und belegen, wie weit der Ruf des Technikers reichte. Das Ibach-Haus und Hessels Studio wurden 1943 durch Fliegerbomben zerstört. Auch Hessel selbst wurde wahrscheinlich zum Opfer des Krieges – zumindest ist über eine weitere Tätigkeit nach Kriegsende bislang nichts bekannt.

Kaum weniger erfolgreich, wenn auch strikt auf den privaten Markt beschränkt, war das Kölner Tonstudio Hornig (später Hornig & Scharf), das nach dem Eindruck erhaltener Platten zwischen 1932 und 1943 in Köln beliebter Anlaufpunkt vor allem für begabtere Laiensänger und Kirchenmusiker gewesen zu sein scheint und ebenso wie Hessel in Düsseldorf zahlreiche Kunden aus dem Umland anzog.

Werbeanzeige für 'Blitz-Nadeln' von Georg Prinz, undatiert.

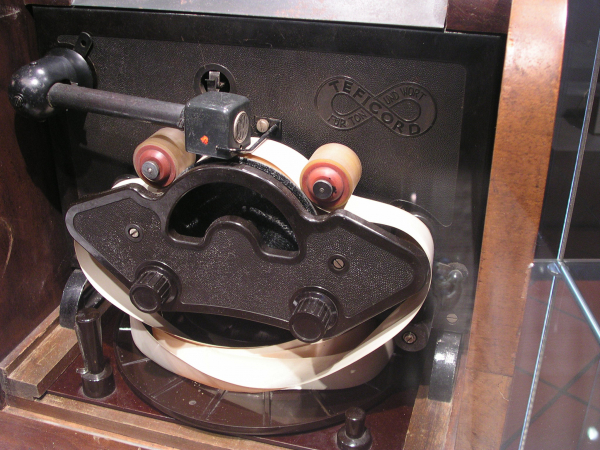

Zu dieser Zeit wirkte bereits – von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt – in Porz (heute Stadt Köln) der Ingenieur Karl Daniel (1905–1977). Um 1935 hatte er zunächst für den eigenen Gebrauch einen Anrufbeantworter konstruiert und die dazugehörigen Aufnahmen auf einem magnetisierten Endlosband gespeichert. Das nicht genehmigte Gerät brachte dem Erfinder eine recht hohe Geldstrafe durch die Reichsfernmeldebehörde ein, und nun suchte er nach kommerziellen Einsatzmöglichkeiten für seine Konstruktionen. Neben der Fernmeldetechnik interessierte sich Daniel auch für das Problem der Synchronisation von Bild und Ton beim Film und entwickelte ein eigenes Verfahren, um Filmton aufzuzeichnen. 1936 gründete er in Porz die „Tefi-Apparatebau Dr. Daniel KG“; jeweils die zwei Anfangsbuchstaben seiner Hauptinteressen Telefon und Film dienten als Firmenname. Zwar konnte sich sein Filmton-Verfahren nicht durchsetzen, doch quasi als Nebenprodukt der Zusammenlegung beider Gebiete entstand das „Teficord“. Dieses Gerät zeichnete eine 4 Mikrometer feine Tonrille auf einen mit Gelatine beschichteten 35-Millimeter-Film auf, der zu einer Endlosschleife zusammengefügt war. Daniel gelang es so, auf nur 15 Zentimetern Film eine etwa zehnminütige Tonspur passabler Qualität zu fixieren. Den zivilen Markt erreichte das Gerät nie. Während des Krieges war das Teficord aber für militärische Zwecke sehr gefragt. Nicht nur Sprachaufzeichnungen konnten so bruchfest und platzsparend versandt werden; auch waren die Endlosschleifen für kontinuierliche Signale der Flugfunkpeilung im Einsatz. Erst 1950 erreichte Daniels Technik auch den Musikliebhaber zu Hause.

5. Kriegsende und neue Zentren: Die Bonner Republik

Das Ende des „Dritten Reiches“ im verlorenen Zweiten Weltkrieg war nicht nur ein politisch-weltanschaulicher Neuanfang. In zeitgenössischer Sicht war vermutlich nach der Überwindung der schlimmsten Versorgungsengpässe das Streben nach Verdrängung und Wiederherstellung mindestens gleichrangig. Das betraf auch die Phonoindustrie. Abgesehen davon, dass nun kommerzielle Schallplatten Lizenznummern der zuständigen alliierten Militärbehörden trugen, änderte sich scheinbar wenig. Nach wie vor waren große Konzerne nicht im Rheinland zu Hause, aber in größeren Städten fanden sich bald wieder Studios für Heimaufnahmen. Nun allerdings hießen die Studios in Köln „Ton-Atelier Dr. Huverstuhl“, taktisch günstig gelegen in der „Wolkenburg“, dem Haus des Kölner Männer-Gesang-Vereins, das „Tonstudio Teubel“, oder mit wissenschaftlichem Anstrich „Studio für Schalldokumentation Köln-Riehl“. In Düsseldorf wirkte seit 1955 das „Tonstudio Dreseler“, welches der in Olpe geborene Violinist Ewald Dreseler (1908–?) zunächst in seinem Heimatort ins Leben gerufen hatte; in anderen Städten kamen weitere Unternehmer dazu. So bot nun auch das „Tonstudio Bonn“ in der Schumannstraße und später in der Gangolfstraße seine Dienste an, in Wuppertal-Elberfeld warb das Musik- und Radiohaus Mewes mit dem Slogan „Ein kleines physikalisches Wunder“, und das „Tonstudio C. Becker“ dokumentierte Konzertveranstaltungen im Zeughaus in Neuss. Kirche und Karneval waren bald wieder Exportschlager, Kulturwerte wurden in bewährter Weise gefeiert. So veröffentlichte Peter Huverstuhl 1948 im Auftrag der Kirchlichen Bild- und Pressestelle Köln eine große Jubiläumsserie „700 Jahre Kölner Dom“. Sie wurde von der Deutschen Grammophon GmbH in Hannover gepresst und enthielt Live-Mitschnitte aus dem Kölner Dom sowie von Festveranstaltungen im Kölner Stadion und beim Kirchentag in Mainz. In Düsseldorf erschien das neue Label „TEKA“ mit Stimmungs-Potpourris und Karnevalsschlagern. Dahinter verbarg sich der Musikalienhändler Theo Kunz, der hier auch als Tanzorchesterleiter in Erscheinung trat.

Die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen hinter dieser zunächst fast zur Vorkriegszeit analogen Entwicklung jedoch waren grundlegend andere und führten schließlich zu einer unvorhergesehenen Dynamik. Durch die zunehmende Abschottung der russischen Besatzungszone und den problematischen Viermächtestatus der Stadt Berlin rückte das Rheinland ins Zentrum der späteren Bundesrepublik. Die Wahl von Bonn zur Hauptstadt des neuen Staates und die Nähe zum zunehmend wichtigeren Wirtschaftspartner Frankreich machten die ehemals am westlichen Rand des Reiches gelegene Provinz nun auf einmal auch für größere Unternehmen interessant, die sich nach dem Wegfall ihrer reichsdeutschen Handels- und Produktionsstrukturen neu orientieren mussten.

Ein Teficord aus den 1930er Jahren, erfunden von Karl Daniel, 2005. (Norbert Schnitzler / CC BY-SA 3.0)

Ein erster Indikator für die Umstrukturierung war die Internationale Funkausstellung 1950. Berlin als traditioneller Veranstaltungsort erschien politisch als zu unsicher, und so fand die Messe nun zunächst in Düsseldorf statt. Hier wurde auch 1950 ein Medium vorgestellt, das in den kommenden Jahren weite Verbreitung in Deutschland finden sollte, aber ebenso schnell auch wieder verschwand: das „Tefifon“. Der bereits erwähnte Karl Daniel hatte in seiner Firma 1946 wieder mit der Produktion von Radios begonnen, jedoch seine Idee einer Aufzeichnung auf Endlosbändern weiterverfolgt. Das nun als „Tefifon“ vermarktete Resultat seiner Forschung war ein Endlosband aus Kunststoff, das – vergleichbar dem „Teficord“ der 1930er Jahre – eine feine, analoge Schallrille enthielt, die mit einem Kristalltonabnehmer abgetastet wurde. Sensationell im Vergleich etwa zur Schallplatte waren vor allem die Spielzeiten des neuen Mediums: Eine Wiedergabedauer von 60 Minuten war normal, und speziell konstruierte längere Bänder hätten theoretisch bis zu drei Stunden Musik abspielen können. Dass das Tefifon sich letztlich nicht durchsetzen konnte, lag am Zusammenwirken vieler Faktoren. Zunächst war die Tonqualität spätestens seit Beginn der 1960er Jahre hörbar schlechter als die der mittlerweile qualitativ hochwertigen Langspielplatten. Das Auffinden einzelner Titel auf dem Endlosband war im Vergleich zur Schallplatte sehr viel aufwendiger, und auch das Auffinden der Bänder selbst war nicht einfach, da Daniel zusammen mit dem Kunst- und Radiohändler Heinz Kisters (1912–1977) von Porz aus lieber ein eigenes Vertriebsnetz aufbauen wollte, statt sich etablierten Schallplattenhändlern anzuvertrauen. Wichtiger vielleicht aber waren zwei andere Faktoren: Einerseits waren nahezu alle hochklassigen Künstler bei den großen Schallplattenkonzernen unter Exklusivvertrag und wurden für das Konkurrenzprodukt nicht freigegeben – das wirkte sich auf das musikalische Niveau der Tefi-Bänder aus. Andererseits wurden Viertelzoll-Tonbandgeräte für den Heimbedarf immer erschwinglicher, und mit diesen konnte man nicht nur abspielen, sondern auch aufnehmen, was mit den Tefi-Geräten nicht möglich war. So war das Schicksal des Tefifons eigentlich schon besiegelt, als auswärtige Investoren 1957 den Gründer Karl Daniel aus seiner Firma drängten. Dann folgte auch noch 1963 die Markteinführung der benutzerfreundlichen Kompakt-Kassette. Die Tefi-Produktion wurde zunehmend kleiner, bis sie 1965 endgültig eingestellt wurde. Die Namensrechte und umfangreiche Restbestände übernahm das Versandhaus Neckermann.

Das 'Tefi Holiday Super II' mit integriertem Radio. (Norbert Schnitzler / CC BY-SA 3.0)

Auch das Tonband war zum Zeitpunkt der ersten Düsseldorfer Funkausstellung bereits im Rheinland heimisch geworden. Zu diesem Zeitpunkt galt es trotz langer Vorgeschichte noch als Novität. Nach dem offensichtlichen Fehlschlag des Telegraphons, welches nur gelegentlich als Diktiergerät in größeren Firmen verwendet wurde, hatte es mehrere Jahrzehnte gedauert, bis der Technikkonzern AEG die Forschung auf diesem Gebiet wieder forcierte. Nun wurde mit magnetisierbaren, filmähnlichen Bändern und nicht mehr mit Tondraht (der in den 1950er Jahren noch einmal kurzfristig auf dem Markt erscheinen sollte) gearbeitet. Die Herstellung von Magnetbändern aus Kunststoff stellte sich jedoch als sehr schwierig heraus, und auch der Magnetisierungsvorgang selbst bedurfte technischer Verbesserungen. Erst zu Beginn der 1940er Jahre waren sowohl die Aufnahmeprobleme im Zuständigkeitsbereich der AEG als auch die Feinheiten der Bandherstellung durch die IG Farben/BASF soweit gelöst, dass eine kommerzielle Produktion möglich wurde. An eine breite Markteinführung war aufgrund des Krieges nun aber nicht mehr zu denken. So diente das Tonband lediglich als propagandistische Geheimwaffe des Rundfunks, um durch die Sendung ungeschnittener, längerer Konzertaufzeichnungen den Rundfunkhörern in der Provinz und im Ausland ein reges Kulturleben in den längst zerbombten Städten vorzugaukeln. Die Erbeutung und technische Analyse einiger AEG-Bandmaschinen durch alliierte Truppen ließ rasch erkennen, welche Bedeutung das junge, vergleichsweise leichte und widerstandsfähige Medium haben könnte. Jede Besatzungsmacht in Deutschland wollte ihre eigene Produktionsstätte für das neue Medium haben. Dabei ging das notwendige Know-how auf eine einzige Quelle zurück. Bis Kriegsende war der einzige Hersteller des von Friedrich Matthias (1896–1956) entwickelten Magnetbandes die BASF in Ludwigshafen. Nach der Zerstörung der dortigen Anlagen wurde die Fertigung der Bänder ab 1941 zunehmend an das Filmwerk der in der IG Farben mitassoziierten AGFA in Wolfen ausgelagert, das Hauptlabor für die Entwicklung und Forschung jedoch nach Gendorf in Oberbayern. Die Fertigungsanlagen in Wolfen standen nach dem Krieg unter russischer Verwaltung; hier wurden die in Ostdeutschland verbreiteten ORWO-Bänder hergestellt, die jedoch wegen ihrer fragwürdigen Qualität wenig beliebt waren. In der französischen Zone konnte die Ludwigshafener Produktion durch die BASF bald wieder aufgenommen werden. Die amerikanische Militärverwaltung fand Friedrich Matthias im Odenwald und kommandierte ihn nach Gendorf. Hier baute er mit dem dortigen Laborstab die „Anorgana GmbH“ auf, die seit 1948 bis zu Matthias’ Tod Bänder unter dem Markennamen „Genoton“ produzierte. Lediglich in der britischen Zone fehlte noch ein entsprechendes Werk. Der hiesige Teil des Film- und Fotokonzerns AGFA verfügte allerdings seit der Produktionsauslagerung nach Wolfen über das nötige technische Wissen der BASF. So konnte in Leverkusen rasch eine Produktion aufgebaut werden, die in Umfang und Qualität mit der der BASF mithalten konnte. Bis 1971 wurden hier AGFA-Tonbänder für den Weltmarkt produziert. Dann machte die steigende Nachfrage eine Auslagerung der Produktion nach München auf das ehemalige Firmengelände der „Perutz-Photowerke GmbH“ erforderlich – der Konkurrent war 1969 vom mittlerweile deutsch-belgischen Großkonzern AGFA-Gevaert aufgekauft worden. Die Vertriebs- und Marketingabteilung der Bänder jedoch verblieb in Leverkusen.

Das Magnettonband 'PER 525' von Agfa-Gevaert produziert in den 1970er Jahren, 2013. (113 zehn via Wikimedia / CC BY-SA 3.0)

Auch die Schallplattenindustrie hatte ab den 1950er Jahren das Rheinland für sich entdeckt. Die bis 1945 in Berlin ansässige „Electrola“, Teil des internationalen Großkonzerns EMI und einer der größten deutschen Tonträgerhersteller, hatte nach kurzer Zwischenstation in Nürnberg im Jahr 1952 Köln als endgültigen Firmensitz gewählt. Seit 1953 wurde der Maarweg in Köln-Braunsfeld so zur deutschlandweit branchenbekannten Straße. Fast unbeobachtet von der alteingesessenen Bevölkerung gründete 1964 ebenfalls in Köln Yılmaz Asöcal die „Türküola GmbH“, die als erste in Deutschland türkischsprachige Musik produzierte. Nachdem in den 1970er Jahren der erfolgreiche Einstieg in den von Musikkassetten dominierten Markt der Türkei gelungen war, entwickelte sich Türküola zu einem der umsatzstärksten deutschen Musikunternehmen und war sicherlich wirtschaftlich erfolgreicher als mancher Name, der dem Leser geläufiger sein dürfte.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf blieb auch ohne Großkonzerne und die Funkausstellung, die nach Zwischenstation in Frankfurt am Main schließlich seit 1961 wieder in Berlin stattfand, wichtige Anlaufstelle der Industrie. Hier saß der 1959 gegründete „Gesamtverband der Tonträgerhersteller“, und auch das Phänomen der konzernunabhängigen „Independent“-Plattenlabels scheint von hier wesentliche Impulse bekommen zu haben. Bereits um 1960 vertrieb das in Büderich (heute Stadt Meerbusch) ansässige Label „Delta-Ton“ erfolgreich ein Unterhaltungsrepertoire, das zwar fast nur unbekanntere Künstler mit deutlicher Neigung zum traditionellen Jazz präsentierte, aber überregional mit seinen neuartigen, aus Rhodoid oder weichem PVC gepressten „Flexi-Discs“ erfolgreich war. Immer mehr kleine Labels aus dem Mundart-, Jazz-, und Rockbereich folgten, bis die Zahl der Klein- und Kleinstfirmen im Zuge der Punk- und Neue-Deutsche-Welle-Bewegungen der späten 1970er und frühen 1980er Jahre landesweit einen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Dadurch, dass Erfolgreichere wie etwa das „Totenkopf“-Label der Toten Hosen oder die Kölner „Eigelstein Musikproduktion“ Vertriebsvereinbarungen mit größeren Firmen schlossen, wurde der Markt allerdings bald wieder übersichtlicher für die Händler.

6. Wiedervereinigung, Digitalisierung und Globalisierung– Abschied von alten Gewohnheiten

Dass die Wiedervereinigung und die Restituierung Berlins als Bundeshauptstadt mit dem nächsten Paradigmenwechsel der Phonoindustrie zusammenfiel, war ein Zufall, der für das Rheinland wesentliche Folgen hatte. Schon in den 1980er Jahren war abzusehen, dass langfristig die Digitaltechnik zum Marktführer aufsteigen würde. Die CD hatte seit 1982 immer mehr an Verbreitung gewonnen. Nun kam mit der Wiedervereinigung ein neuer großer Markt hinzu, der technischen Nachholbedarf hatte. Auf der anderen Seite wurde wirtschaftsgeographisch Nordrhein-Westfalen wieder mehr an den Rand gedrängt. Ein Sitz in Berlin war für Firmen nicht nur deshalb attraktiv, weil es die Bundeshauptstadt und damit prestigeträchtig war, sondern auch, weil hier der Weg zu den erhofften neuen Märkten in Osteuropa ein kürzerer war. Insofern liegt es nahe, dass immer mehr auf analoger Technik basierende rheinische Produktionsstätten abgebaut wurden. AGFA-Gevaert verkaufte 1991 die Tonbandsparte gerade noch vor dem endgültigen Einbruch des Magnetband-Marktes an die BASF. Das Schallplatten-Presswerk der EMI war 1980 nach einem Großbrand noch vor Ort neu eingerichtet worden. Nun scheute man offenbar die Kosten für den Aufbau einer Digitalproduktion. Das Marktpotential der CD wurde hier anfangs katastrophal unterschätzt. Als nun die Nachfrage rasch stieg, mussten Aufträge an Fremdfirmen vergeben werden. Ein Teil der Produktion ging sogar an die PolyGram in Hannover, Nachfolgerin der Deutschen Grammophon-Gesellschaft und seit Jahrzehnten einer der Hauptkonkurrenten auf dem inländischen Markt.

Überhaupt kann der mit Köln eng verbundene EMI-Konzern als Musterbeispiel dafür dienen, wie Fehlentscheidungen im Management der großen Firmen mittel- und langfristig dazu beitrugen, dass nicht nur im Rheinland die Phonoindustrie neu aufgestellt werden musste. Die Probleme, die schon bei der CD-Markteinführung sichtbar wurden, zeigten sich spätestens im Jahr 2001 als strukturelle und damit konjunkturelle Krise des gesamten internationalen Konzerns, bei dem erwirtschaftete Gewinne in keinem Verhältnis mehr zu den Gehältern des Managements standen. Auch die weltweite Absatzkrise durch die zunehmende Verbreitung von Musik im Internet traf die EMI härter als die Konkurrenz. 2007 wurde der Konzern von einer Investmentgruppe übernommen, die allerdings selbst schon 2011 nicht mehr fähig war, ihre Kreditraten zu zahlen. Mit einem Gesamtverlust durch Kreditabschreibung von 3,4 Milliarden Dollar wurde schließlich 2011 ein Großteil der Musiksparte der EMI an die US-amerikanische „Universal Music Group“ verkauft, während die Abteilung Rechteverwertung an den japanischen Sony-Konzern überging. Als direkte Folge der Umstrukturierung wurden ab 2012 die Kölner Firmeneinheiten nach Berlin und München verlegt; als letztes wurde das Büro des kleinen Mundart-Unterlabels „Rhingtön“ im Mai 2018 geschlossen. In mittelbarem Zusammenhang mit der EMI-Krise ist sicherlich auch das Schicksal der Fachmesse „popkomm“ zu sehen, die seit Mitte der 1980er Jahre zunächst in Wuppertal und Düsseldorf, dann schließlich ab 1989 in Köln stattfand. Auch diese wurde als Veranstaltungsmarke verkauft und fand seit 2004 in Berlin statt.

Die grundlegende Neuorientierung des Marktes durch international vernetzte Digitalisierung mochte für große Konzerne eine Katastrophe sein. Aus der Sicht von kreativen Individualisten stellt sie sich jedoch zunehmend als Chance für eine bunte Vielfalt des Kulturlebens heraus. So gründeten Kölner Kulturschaffende 2004 das Festival „c/o pop“, um den Abgang der popkomm auszugleichen. Die Berliner Messe musste nach wenigen Jahren aus mangelndem Interesse des Fachpublikums eingestellt werden – das um ein Vielfaches kleinere Kölner Festival mit angeschlossenem Branchentreffen ist bis heute höchst lebendig. Die Zahl unabhängiger kleiner Labels, die teils mit physischen Tonträgern, teils auch rein digital eine Vielzahl unterschiedlichster Musikrichtungen vermarkten, ist in den letzten 15 Jahren geradezu rasant gestiegen. Selbst die bereits abgeschriebene Vinyl-Schallplatte samt Zubehör ist im Rheinland in einem Maße lebendig, wie es um die Jahrtausendwende wohl niemand vorauszusagen gewagt hätte. Teile der ehemaligen EMI-Studios am Kölner Maarweg zum Beispiel werden noch heute in Kerpen bei „Railroad Tracks“ zum Schneiden von LP-Matrizen im Direct-Metal-Mastering-Verfahren verwendet. Dies ist symptomatisch für ein Problem, das demnächst die ganze Branche beschäftigen dürfte. Während einerseits die Nachfrage nach Vinylplatten wieder steigt, werden zu deren Herstellung nötige technische Geräte und Maschinen seit teils mehr als 30 Jahren nicht mehr hergestellt; auch das Wissen um deren Wartung droht auszusterben. Ob hier vielleicht an Rhein und Ruhr neue Firmen entstehen werden, die diese Lücke ausgleichen können, bleibt abzuwarten. Zumindest gibt es genug Spezialisten und Liebhaber auf diesem Gebiet, die sich hier mit der Materie befassen. Anlaufpunkt dafür ist die „Analog Audio Association“, als Verein 1990 in Mülheim/Ruhr gegründet und heute in Oberhausen ansässig. Diese Interessengemeinschaft ist mit Stammtischtreffen für Interessierte in ganz Deutschland tätig. Sie schuf auch mit dem jährlichen Treffen „Analogforum Krefeld“ eine vielbeachtete Plattform für Manufakturen von Lautsprechern, Verstärkern, Plattenspielern und ähnlicher Technik in absoluter Spitzenqualität. Ist auch der Käuferkreis klein, so sollte doch die Marktwirkung nicht unterschätzt werden: Eine Musikanlage für den verwöhnten Vinylplatten-Freund kann schnell den Preis einer Eigentumswohnung übersteigen. Auch der in Liebhaberkreisen legendäre Audiogeräte-Hersteller Thorens hat nach langen Krisenjahren einen neuen Eigentümer gefunden und ist seit 2018 in Mönchengladbach ansässig. Die Geschichte der Phonoindustrie im Rheinland ist also keineswegs abgeschlossen, sondern wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sicher noch manche interessante Wendung nehmen.

Literatur

Dahlmann, Dittmar [u.a.] (Hg.), Schimanski, Kuzorra und andere: Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweiten Weltkrieg, Essen 2005, S. 201-226.

Das neueste Erfindungswunder des Tages, in: Düsseldorfer Volksblatt Nr. 108, 23.4.1878.

Große, Günter, Von der Walze zur Stereoplatte, Berlin 1989.

Jüttemann, Herbert,Das Tefifon, Herten 1995.

Kadlubek, Günther,AGFA. Geschichte eines deutschen Weltunternehmens von 1867 bis 1997, Neuss 2004

Lotz, Rainer E., Von Nadeln und Dosen, in: Fox auf 78. Ein Magazin um die gute alte Tanzmusik, Heft 1–26, 1986–2011.

Martland, Peter, EMI: Since Records Began: The First 100 Years, London 1997.

Phonographische Zeitschrift, 1900–1938.

Realschule I. Ordnung in Mülheim a. d. Ruhr. Sechsundzwanzigster Jahres-Bericht, Mülheim/Ruhr 1879.

Riess, Curt. Das Jahrhundert der Schallplatte, München 1966.

Online

Feaser, Patrick, Theo Wangemann, (30.1.2012). [online]

Puille, Stefan, Fürst Bismarck und Graf Moltke vor dem Aufnahmetrichter. Der Edison-Phonograph in Europa, 1889-1890, (2.7.2016). [online]

Eine Platte der Tüküola GmbH aus den 1980er Jahren, 2007.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Lehl, Karsten, Die Phonoindustrie im Rheinland, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-phonoindustrie-im-rheinland/DE-2086/lido/5d5a9d0405a540.41575030 (abgerufen am 27.04.2024)