Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

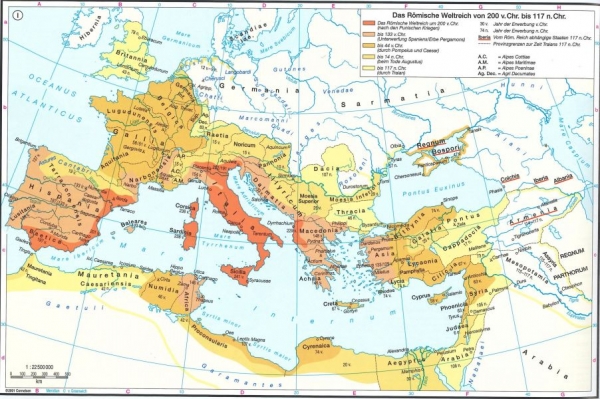

„Der Mangel an emotionalen Elementen, der immer wieder in der Geschichte der römischen Religion zu Neuerungen geführt hat, begünstigte […] das Aufkommen der orientalischen Kulte. […] In ihnen war eine unmittelbare Beziehung zwischen der heiligen Geschichte und dem Leben des Gläubigen gegeben, und ihre fremdartigen Formen waren eben darum eindrucksvoller als die römischen, weil sie bisher ungekannte Gefühle vermittelten.“[1] Mit diesen Worten beschreibt der Althistoriker Kurt Latte in seiner „Römischen Religionsgeschichte“ das Aufkommen und die Anziehungskraft der so genannten orientalischen Religionen[2] auf die Menschen der römischen Kaiserzeit. Die Römer hatten einen Teil dieser Kulte bereits in früheren Zeiten kennengelernt, so zum Beispiel den Kult der Mater Magna. Andere Gottheiten wurden erst im Lauf der ersten Jahrhunderte n. Chr. durch Soldaten und Händler aus dem Osten des Reiches nach Rom gebracht, von der dortigen Bevölkerung rezipiert und auf ähnlichen Wegen weiter in den Norden und Westen des Imperiums getragen. Hier nahmen große Teile der Provinzbevölkerung die neuen Götter an und verehrten sie fortan zusammen mit den römischen und einheimischen Gottheiten. Auch im Rheinland, der Provinz Germania inferior, fanden die Kulte aus dem Osten des Reiches Anhänger. Es verwundert daher nicht, dass hier auch heute noch Relikte der ‚neuen‘ Religionen bei Ausgrabungen ans Tageslicht kommen.

Im Folgenden sollen einzelne orientalische Gottheiten und deren Kulte mit Funden aus dem Rheinland vorgestellt werden. Dabei wird hauptsächlich auf kultische Kleinfunde und Inschriften als Quellen zurückgegriffen, da keine Belege antiker Autoren zu den orientalischen Religionen im Rheinland überliefert sind. Außerdem werden bauliche Befunde herangezogen, um Überlieferungslücken zu schließen und das Bild der Kulte so weit wie möglich abzurunden.

2. Forschungsgeschichte

Wer sich heute mit dem Thema der orientalischen Religionen im Rheinland beschäftigt, kann auf das Standardwerk von Schwertheim aus dem Jahre 1974 zurückgreifen. In „Die Denkmäler orientalischer Gottheiten im römischen Deutschland“ behandelt er umfassend die auf dem ehemals römischen Territorium in Deutschland gemachten Entdeckungen. Er beschreibt und interpretiert neben Inschriften und kultischen Fundstücken auch Bauformen, Strukturen und Funktionen freigelegter Tempelanlagen. Er charakterisiert die nachgewiesenen Gottheiten und rekonstruiert – soweit möglich – ihre Kulte. [3] Ebenfalls 1974 erschien eine Untersuchung von Ristow, die sich mit Mithras, einem der Hauptgötter der orientalischen Gottheiten beschäftigt. Darin legt der Autor Funde und Befunde des ursprünglich iranisch-persischen Gottes aus dem römischen Köln vor und arbeitet ihre Bedeutung für die Stadt- wie Religionsgeschichte Kölns heraus.[4] Es folgte eine Reihe von Einzelpublikationen, die bedeutende Neufunde einer breiteren Öffentlichkeit vorstellten. 1986 veröffentlichte Schwertheim eine Zusammenfassung seiner 1974 gewonnenen Ergebnisse, die er unter dem Eindruck ausgewählter Neufunde erneut auf den Prüfstand stellte.[5] Diese Arbeit wurde 2003 von Biller fortgesetzt und eine Erweiterung des Schwertheimschen Katalogs für die niedergermanische Provinz vorlegt. [6]

Den vorläufigen Höhepunkt der religionsgeschichtlichen Auseinandersetzung mit den Gottheiten im Rheinland bildet Spickermanns Untersuchung von 2008 „Germania inferior. Religionsgeschichte des römischen Germanien II“. Darin behandelt er sämtliche nachgewiesenen Gottheiten, wobei er deren Inschriften, kultischen Funde sowie Tempelanlagen in ihrer Bedeutung und zeitlichen Stellung bewertet. Unter anderem legt er einen Schwerpunkt auf die orientalischen Religionen.[7]

Schließlich sei auf die 2013 und 2014 im Badischen Landesmuseum Karlsruhe gezeigte Sonderausstellung „Imperium der Götter. Isis, Mithras, Christus. Kulte und Religionen im Römischen Reich“ verwiesen, die die orientalischen Religionen im gesamten Römischen Reich thematisierte und alte und neue Forschungen einer kritischen Prüfung unterzog.[8]

3. Die orientalischen Religionen

Unter den orientalischen Religionen sind in erster Linie Kulte zu verstehen, die ursprünglich aus dem Osten des Reiches stammten und über verschiedene Träger in den Westen gelangten. Ein Teil davon wird in der Wissenschaft auch als „Mysterienreligionen“ bezeichnet, wie beispielsweise die Kulte des Mithras oder der Kybele und des Attis. Die Besonderheit dieser Verehrungsformen bestand darin, dass sie im Gegensatz zu den öffentlichen Kulten der römischen Religion häufig im Verborgenen praktiziert wurden. Somit entstand eine gewollte Trennung der Eingeweihten von den Außenstehenden, durch die eine Bewahrung von Kultgeheimnissen gewährleistet werden sollte. Davon abgesehen versprachen einige dieser Kulte die Erlösung des Menschen von seinen irdischen Sünden nach dem Tod. Diese Erlösungslehre, die auch das Christentum prägt, umfasst nicht nur die Lösung irdischer Probleme, sondern auch das Vergeben von Schuld bis hin zum Leben nach dem Tod. Voraussetzung war allerdings die Hingabe des Gläubigen an die Gottheit und deren Liturgie. So konnte man beispielsweise innerhalb einer mithraischen Gemeindehierarchie verschiedene Ränge erreichen, die die Anhänger Schritt für Schritt der Erlösung näherbrachten. Auch die Überschaubarkeit der Anhängergruppen übte auf den Einzelnen einen gewissen Reiz aus, fühlte er sich hierdurch einer Gemeinschaft zugehörig und mit seinen persönlichen Wünschen und Problemen angenommen. All dies unterschied die ‚neuen‘ Religionen von den etablierten römischen und trug zu ihrer Verbreitung bei. Andere orientalische Gottheiten, wie Iupiter Dolichenus, boten keine Erlösungsversprechen, sondern wurden aufgrund ihrer Exotik oder ihrer Stärke verehrt. Ihre Anhängerschaft rekrutierte sich zumeist aus festen sozialen Berufsgruppen und ihrer wurde kaum in anderen Kontexten gedacht.

4. Mithras

Nach Cumont ist heute über den Mithraskult soviel bekannt, als stünden als Informationsquellen zur Lehre des Christentums lediglich das Alte Testament und die Reste mittelalterlicher Basiliken zur Verfügung. Das zeigt, wie schwierig es ist, aus archäologischen, inschriftlichen und wenigen (vorrömischen) literarischen Quellen Informationen zu Entstehung, Liturgie oder Anhängerschaft des Kultes zu gewinnen. Denn obwohl Mithras im gesamten Römischen Reich Anhänger hatte und besonders häufig im Westen verehrt wurde, sind nur Umrisse des Kultgeschehens und der mithraischen Lehre zu fassen:

Bereits im 14. Jahrhundert v. Chr. begegnet der Gott Mitra in einem Vertragstext aus Hatuša, der Hauptstadt des Hethiterreiches, das sich im 2. Jahrtausend v. Chr. über weite Teile Anatoliens und Nordsyriens erstreckte. Als altiranischer Gott der Freundschaft, des Rechts und des Vertrags wird er aus Persien und Indien überliefert, wo er in literarischen Quellen, wie den Büchern des Avesta[9] und der Veden[10] , erwähnt wird. Im 1. Jahrhundert v. Chr. wird Mithras in Verbindung mit dem Sonnengott Helios sowie Apollon und Hermes zu einem der Hauptgötter Kommagenes, im Osten der heutigen Türkei. Seine Eigenschaften als Kämpfer gegen das Böse und Verkörperung des Guten führten dazu, dass er hier eine exponierte Stellung innerhalb des Herrscherkultes einnahm. So taucht er in Inschriften und Reliefs oft in Verbindung mit den hellenistischen Königen Kommagenes auf, wie Antiochos I. (69–circa 36 v. Chr.), so zum Beispiel auf der Kultterrasse seines Grabhügels, dem 2.150 Meter hohen Nemrud Daghı. Auch im Kultbezirk des Antiochos in Arsameia am Nymphaios fanden sich Reliefs und Skulpturen des Mithras, die ihn unter anderem im Handschlag mit Antiochos I. zeigen. Im 1. Jahrhundert n. Chr. erschien Mithras - mit kultischen Modifikationen versehen - vor allem im Westen des Reiches. Er wurde nun in Form einer Mysterienreligion verehrt, bei der nur eingeweihten Gemeindemitgliedern die Teilnahme an den Kultfeiern erlaubt war. Diese trafen sich in unterirdischen Räumen beziehungsweise Höhlen nachempfundenen Versammlungsstätten zum Gottesdienst. Über den Verlauf der kultischen Handlungen ist kaum etwas überliefert. Das, was heute zu rekonstruieren ist, stützt sich in erster Linie auf epigraphische sowie archäologische Quellen.

Ebenso bleibt weiterhin im Unklaren, wann und wie aus dem kommagenischen Staatskult ein römischer Mysterienkult wurde. Die Theorien über den Ursprung des Mithraskultes sind daher vielfältiger Natur.[11]

Einen für die Rekonstruktion der kultischen Entwicklung wichtigen Fund machten Münsteraner Altertumswissenschaftler 1997 und 1998 im antiken Doliche, dem heutigen Dülük, circa 200 Kilometer südwestlich des Nemrud Daghı, in der Nähe der heutigen Stadt Gaziantep gelegen. Unter dem antiken Siedlungshügel versteckt fanden sie zwei Höhlen, in denen Reste von Kultbildern auf zwei Tempel des Mithras, so genannten Mithräen, hindeuteten. Beide Höhlen waren in antiker Zeit durch einen gemeinsamen Eingang zugänglich und nach außen durch Mauern den Blicken der Öffentlichkeit entzogen. Bis zu ihrer Entdeckung Ende der 1990er Jahre war dieser Zugang durch Erosion weitgehend verschüttet, so dass die Befunde über Jahrhunderte verschlossen blieben. Beide Kulträume, die in einem antiken Steinbruch angelegt worden waren, verfügten über außergewöhnliche Ausmaße[12] , was auf eine große Kultgemeinde innerhalb Doliches hindeutet. In beiden Kammern befand sich an der Stirnseite jeweils ein Kultrelief, das von den Mithrasanhängern in den Fels gemeißelt worden war.

Mithrasstele (links neben dem Gott wäre Antiochos I. zu rekonstruieren), Arsameia.

Dargestellt war die kanonische Stiertötung des Mithras (Tauroctonie), welche zum Inventar eines jeden Mithräums gehörte und der zentrale Bestandteil der Kultlegende war. Die Besonderheit des Dolicher Befundes bestand darin, dass die Kultszenen in beiden Höhlen nahezu vollständig abgeschlagen waren und sich die Zerstörer in Kultraum A durch das Einfügen eines Kreuzes anstelle des Kopfes des Mithras als Christen zu erkennen gegeben hatten. Offensichtlich wurden beide Höhlen nach ihrer Nutzung durch Anhänger des christlichen Glaubens als heidnische Kultstätte geächtet und die Relikte des Kultes unkenntlich gemacht. Dies erklärt auch, warum während der Ausgrabungen keine Kultgegenstände zutage gefördert wurden und Reste des Inventars fehlten. Allerdings fanden die Münsteraner Forscher eine Münze des Seleukiden Antiochos IX (115-95 v. Chr.) auf dem Boden eines der Mithräen, die einen Anhaltspunkt zur Datierung der Anlagen lieferte. Die Kulträume werden demnach seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert in Benutzung gewesen sein und eine Kultgemeinde beherbergt haben, die an diesem Ort die Mysterienfeiern des Mithras vollzog.[13]

4.1. Mithras in den germanischen Provinzen

Eine Zusammenstellung der mithraischen Befunde im Jahr 2008 erbrachte acht nachgewiesene Tempel auf dem Gebiet der Germania inferior - eine geringe Zahl im Vergleich zu Obergermanien, wo bislang 36 Mithräen entdeckt wurden. Ihre Verteilung orientiert sich in erster Linie entlang der Rheinlinie, an der entsprechende Tempel in der Nähe von Kastellen beziehungsweise innerhalb der Provinzhauptstadt Köln angelegt wurden. Dieser Befund spricht dafür, dass die Hauptträger des Kultes Soldaten waren, die den Kult im Osten des Reiches beziehungsweise in Rom kennenlernten und ihn bei Verlegung in die Nordwestprovinzen in die neuen Einsatzgebiete importierten.[14]

Das erste Mithräum in Doliche nach seiner touristischen Erschließung. (Doliche & Kommagene - Forschungsstelle Asia Minor)

4.2. Xanten

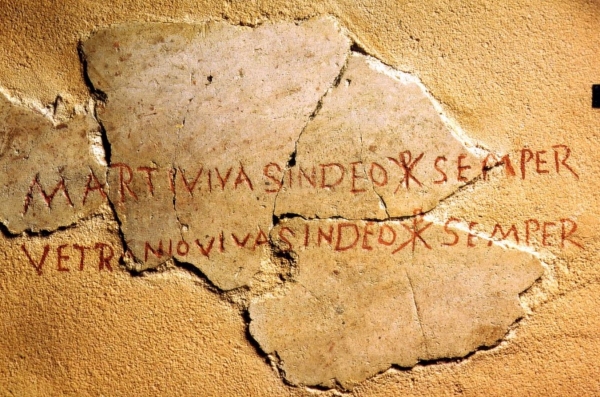

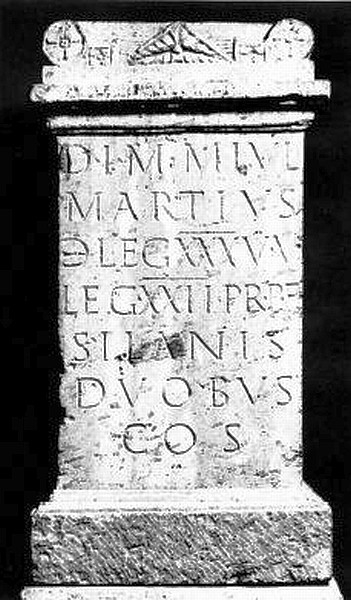

Auf dem Gebiet der im Jahr 98 n. Chr. gegründeten Colonia Ulpia Traiana (Xanten) weisen insgesamt drei Funde auf eine Mithras-Verehrung hin. Es handelt sich um fragmentarisch erhaltene Weihesteine, die südlich des antiken Stadtgebietes im Bereich einer Legionsziegelei gefunden wurden. Die Fundstücke, welche zum Inventar eines Mithräums gehörten, legen die Vermutung nahe, dass sich in römischer Zeit in der Nähe des Fundortes ein Mithras-Heiligtum befunden hat. Neben einem Weihestein mit der erhaltenen Büste des Sol und einer Altarnebenseite, die Cautes, einen der Kultdiener des Mithras, zeigt, ist vor allem die vollständig erhaltene Weihung des Marcus Iulius Martius hervorzuheben. Dieser stiftete dem unbesiegbaren Gott Mithras (Deus Invictus Mithras) als Centurio der 30. und 22. Legion einen Weihestein im Jahr 189 n. Chr., als die beiden Silani Konsuln waren. Auch wenn beim Auffinden der Stücke im Jahr 1877 keine baulichen Strukturen gesichert wurden, dürfte die Aufstellung der Altäre innerhalb eines Heiligtums als sicher gelten.

4.3. Krefeld-Gellep

Im Jahr 1981 konnten bei Ausgrabungen in der Nähe des antiken Kastells Gelduba bei Krefeld-Gellep die Reste eines Mithräums freigelegt werden. Diese Holz-Erde-Konstruktion verfügte, wie für den Grundriss mithraischer Tempel üblich, über einen 2,40 Meter breiten Mittelgang, der an beiden Seiten von 0,50 Meter hohen und 2 Meter breiten Podien flankiert wurde. Auf diesen Podien lagen die Anhänger des Mithras beim Gottesdienst und nahmen das Kultmahl ein. Zwei Holzpfostendoppelreihen trugen die Dachkonstruktion und mündeten im Osten in eine Apsis als Raumabschluss. Vergleichsfunde anderer Mithräen legen die Vermutung nahe, dass sich hier Altäre beziehungsweise ein Kultbild befanden, von denen allerdings keine Spuren gesichert wurden. Unter den geborgen Gegenständen sind Reste von Einhenkelkrügen und Öllampen sowie ein Räucherkelchfragment hervorzuheben. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um Kultgeschirr beziehungsweise Kultgegenstände handelt, die bei der Feier des Gottesdienstes in Gebrauch waren. Die Nutzungszeit des Tempels dürfte im 2. Jahrhundert n. Chr. liegen. Im 3. Jahrhundert n.Chr. wurden die baulichen Reste als Begräbnisplatz genutzt, wohl um die im Zuge von Frankeneinfällen getöteten Bewohner des Kastells zeitnah bestatten zu können.[15]

Weihestein des Marcus Iulius Martius für Mithras. (LVR-RömerMuseum Xanten)

4.4. Dormagen

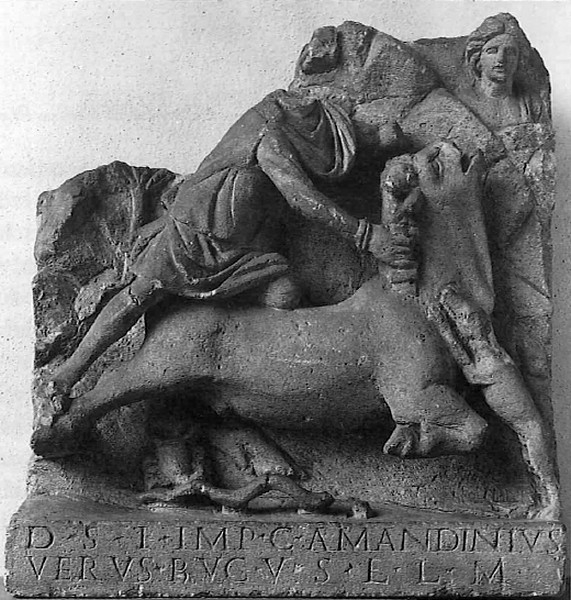

Beim Pflügen eines Ackers wurden 1821 bauliche Überreste eines Mithrastempels gefunden. Leider wurden damals keine Vermessungen oder Aufzeichnungen angefertigt, so dass nur grobe Angaben dazu überliefert sind. Die Größe des Kultplatzes erstreckte sich auf 11,60 Meter Länge und 2,90 Meter Breite mit einem Gewölbe aus Gussmauerwerk. Neben zwei inschriftenlosen Altären, Ton- und Bronzelampen und mehreren Münzen von Vespasian bis Antoninus Pius fanden sich vor allem Fragmente zweier Kultreliefs, mit der für die Kultlegende kanonischen Darstellung der Stiertötung. Eines der beiden Reliefs war abgesehen von der linken oberen Ecke sowie des Kopfes des Gottes vollständig erhalten. Es zeigt einen in orientalischer Tracht auf einem Stier knienden Mithras, der mit einem Dolch in seiner rechten Hand den Stier, den er an seinen Nüstern nach oben zieht, tötet. Die beiden auf Vergleichsfunden den Gott begleitenden Kultdiener Cautes und Cautopates fehlen in dieser Darstellung. Die erhaltene Weihinschrift weist C(aius) Amandinius Verus, einen Hornbläser (bucinator), als Stifter dieses Kultbildes aus.[16]

4.5. Köln

Auf dem Gebiet der Colonia Claudia Ara Agrippinensium (CCAA) wurden bislang zwei Tempel des Mithras ergraben (Richmodstraße und Römische Hafenstraße). Ein weiterer wird in der Zeughausstraße vermutet, konnte aber im Jahr 1958 nur angeschnitten und nicht vollständig gesichert werden. Das Mithräum in der Richmod–/Ecke Breitestraße war Ost-West orientiert und hatte eine Länge von mehr als 10 Meter bei einer Breite von 7,50 Meter. Die Podien waren aus Tuffmauerwerk errichtet und 2 Meter breit. Eine sicher östlich anschließende Apsis konnte nicht mehr nachgewiesen werden. In die Sockelwände der Liegebänke waren insgesamt drei Kultnischen eingelassen, die durch einen 0,70 Meter x 0,70 Meter großen in den Fußboden versenkten Opferkasten, welcher Asche und Holzkohle enthielt, ergänzt wurden. Die zahlreichen Funde, die in der Ausgrabung von 1927 entdeckt wurden, weisen den Bau eindeutig als Mithräum aus.

1968 wurde in der Nähe des Südportals des Kölner Doms ein weiteres Mithras-Heiligtum gesichert. Es besaß einen Vorraum, der schmaler als der Kultraum und über sechs Treppenstufen zu erreichen war. Im Osten leitete der Vorraum in den Kultraum über, der eine Länge von ungefähr 11 Meter und eine Breite von etwa 5,80 Meter maß. Die inneren Maße schwankten, da der Bau vermutlich auf einen Vorgängerbau Rücksicht nahm. So wiesen auch die beiden Podien Breiten von 1,20 bis 1,60 Meter auf. Auch hier fanden sich Kultnischen, in denen noch kleine Altäre beziehungsweise Statuensockel standen.

Kultbild mit Darstellung des stiertötenden Mithras aus Dormagen, Weihung des C. Amandinius Verus für Mithras, Kalkstein, Höhe 51cm.

Von der großen Bedeutung des Kultes in der römischen Provinzhauptstadt zeugen die zahlreichen Funde, die der Mithrasverehrung zugesprochen werden können. Der Katalog von Ristow zählt allein 30 Funde aus dem römischen Stadtbezirk und weitere sieben aus der unmittelbaren Umgebung auf. Darunter sind neben Kultgefäßen mit mithraischen Symbolen und zahlreichen Reliefs mit Abbildungen der Mithras-Mythologie, zum Beispiel eines mit der sogenannten Felsgeburt des Mithras, auch einige Inschriften. Die Weihung eines Tiberius Cl(audius?) Romanius, der sich als Veteran zu erkennen gibt, befindet sich auf einem qualitätvollen Altar, der leider unvollständig erhalten ist. Die Reliefdarstellung stellt den Gott Sol dar, neben dem ursprünglich Mithras platziert war, wie die Inschrift vermuten lässt. Die linke Schmalseite zeigt einen runden Altar, auf dem ein Globus mit einem Sonnenkreuz liegt. Die rechte Schmalseite enthält keine Darstellung. Offensichtlich war sie in ihrer ursprünglichen Position im Mithräum nicht einsehbar. Ein weiterer inschriftlicher Hinweis auf Mithrasanhänger befindet sich auf einer Platte aus Sandstein, die in mehreren Fragmenten in der Nähe des Tempels in der Richmodstraße gefunden wurde. Es handelt sich um den Grabstein des Exsochus, eines römischen Wagenlenkers (essedarius), den ein Kamerad sowie dessen Frau für ihn gesetzt haben. Interessanterweise wurde nachträglich das Wort cor[a]x hinzugefügt. Die Bezeichnung „Rabe“ entspricht einem der Weihegrade der Mithras-Mysten und dürfte in Kombination mit dem Fundort einen Bezug zum Mithras-Kult herstellen.[17]

Felsgeburt des Mithras aus einem Kölner Mithräum, 3. Jh.v.Chr. (Römisch-Germanisches Museum)

4.6. Bornheim-Sechtem

Im Jahr 1999 wurde bei Ausschachtungsarbeiten für ein Neubaugebiet in Bornheim-Sechtem, westlich von Bonn, ein Mithräum entdeckt. Die Größe von 13 Meter x 7 Meter entsprach in etwa derjenigen, des Mithräums in Krefeld-Gellep, was auf eine ähnlich große Anhängerschaft schließen lässt. Von einem Vorraum gelangte man über eine Treppe in den unterirdisch angelegten Kultraum, der über einen Mittelgang und Podien mit einer Verblendung aus Tuffmauerwerk verfügte. In den Mittelgang sowie in eines der Podien waren Nischen eingelassen, die Kultgegenstände und Reste einer Statuette, vermutlich eines Kultdieners, enthielten. Unter diesen Gegenständen befanden sich fragmentierte Reste senfgelben Kultgeschirrs, die Szenen der Mithras-Mythologie zeigten. Neben einem Löwen und einer Schlange war auch die Figur eines Kultdieners, eines Cautes, in orientalischer Tracht und erhobener Fackel abgebildet. Ergänzt werden könnten hier weitere Szenen der Mythologie wie zum Beispiel die Tötung des Stieres durch Mithras.

Die baulichen Überreste deuten darauf hin, dass das Mithräum mehrfach umgebaut wurde und noch im 4. Jahrhundert n. Chr. in Gebrauch war. Interessanterweise kann dieser Kultplatz nicht mit der Präsenz römischer Truppen am Rhein in Verbindung gebracht werden. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine private Stiftung, die zu einem nahegelegen Gutshof (villa rustica) gezählt werden muss.[18]

4.7. Bonn

In Bonn wiesen archäologische Untersuchungen des 20. Jahrhunderts ein Mithräum im Bereich des vicus, auf dem heutigen Gelände des Palais Schaumburg, nach. Schon 1962 wurde ein zweiter Tempel des Mithras innerhalb der Lagervorstadt vermutet, da in der ehemaligen canabae legionis ein Mithrasaltar entdeckt worden war. Bauliche Reste konnten damals nicht gefasst werden.[19] Im Jahr 2014 ergab sich die Gelegenheit, im Vorfeld von Kanalbauarbeiten, in diesem Bereich Ausgrabungen durchzuführen. Neben Resten der mittelalterlichen Stadtmauer sowie einer Ufermauer, konnten Mitarbeiter der Bonner Firma Archaeonet, die mit der Untersuchung betraut war, auch bauliche Überreste sowie Funde bergen, welche die Existenz eines zweiten Bonner Mithräums an dieser Stelle belegen. Zunächst fanden sich unter circa 2,00 Meter dicken Planierschichten Gebäudereste, die aufgrund ihres tiefen Niveaus, gut erhalten waren. Zwei in unterschiedlicher Technik bis zu 1,10 Meter hoch erhaltene Mauern, wiesen Reste einer ursprünglichen Wandbemalung auf. Die Befunde waren durch eine spätantike oder mittelalterliche Störung voneinander getrennt, sodass eine Rekonstruktion des Gebäudes nicht möglich war.

Dennoch lassen die dort gesicherten Funde darauf schließen, dass wir es hier mit einem, den unterirdischen Höhlen des Mithraskultes nachempfundenen, Tempel zu tun haben. Von der Innenausstattung haben sich u.a. vier Fragmente eines Weihealtars aus Kalkstein erhalten, der von einem hochrangigen Zenturio (PRIM(us) HAST(atus)) der 1. Bonner Legion Minervia (LEG(io) I Min(ervia)) gestiftet worden war. Neben der üblichen Weiheschlussformel (V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)) enthält die Inschrift auch noch den Geburtsort Brixell(um) des Stifters und seinen Stimmbezirk ARN(ensis). Auch Reste des Namens haben sich erhalten und können vermutlich zum Cognomen (F)irminianus ergänzt werden.

Darüber hinaus wurde ein kleiner Kasten aus Kalkstein geborgen mit einer Vertiefung an der Oberseite, der dem D(eus) I(nvictus) M(ithras) gestiftet war. Die Buchstabenreste SEC und FL werden vermutlich zum Stifternamen gehören, der aber nicht mit Sicherheit zu ergänzen ist.

Fragment eines senf-gelben Kultgeschirrs mit der Darstellung eines Löwen, 4. Jh.n.Chr.

Als einen außergewöhnlichen Fund, ist der beschädigte Rest eines Terrakottaaltars zu nennen, der offensichtlich noch in seiner ursprünglichen Lage an einer der Mauern des Mithräums entdeckt wurde. Es handelt sich um einen Altar mit einer Grundfläche von 0,36 Meter x 0,46 Meter und einer Höhe von 0,46 Meter. Neben Sockel und Gesims war er mit einer aufgesetzten Schlange aus Terrakotta verziert, was auf seine Zugehörigkeit zum Inventar eines Mithräums hinweist.

Auffällig sind mehrere sternenförmige Durchbrüche auf der Front- und Schmalseite, die offensichtlich durch eine Lichtquelle, z.B. eine Kerze, im Inneren des Altars beleuchtet wurden. Der Leuchtkörper konnte durch eine rechteckige Öffnung in der Rückseite in die Kiste hineingestellt werden. Welche Funktion diese Dedikation im Rahmen des Kultgeschehens ausübte muss vorerst offen bleiben.[20]

5. Iupiter Dolichenus – Der orientalische Gott auf dem Stier

Gut Glück! Auf Geheiß des besten und größten ewigen Jupiters von Doliche, dem Erhalter der gesamten Welt, und der allergegenwärtigsten Gottheit, dem unbesiegbaren Ernährer… (Weiheinschrift aus dem 2. Jahrhundert vom Aventin in Rom).

Iupiter Dolichenus ist eine Gottheit, die Rätsel aufgibt: Im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. gehörte er zu den populärsten Gottheiten des Römischen Reiches. Zuvor nur von lokaler Bedeutung, breitete sich der Kult im Rahmen der Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert n. Chr. bis nach Britannien und Germanien aus. Mit der territorialen Ausdehnung des Imperiums, die unter Trajan (98-117 n. Chr.) ihren Kulminationspunkt erreichte, wurden nicht nur die römische Kultur und Wirtschaft in die eroberten Gebiete hineingetragen. Es kam auch zu einem Import von Religionen und Kulturen, also einem Transfer, meist durch Gruppierungen wie Soldaten, Händlern und Verwaltungspersonal herbeigeführt.

Dem Mithras-Kult geweihter Terrakotta-Altar. (LVR-LandesMuseum Bonn)

Der Kult des Iupiter Dolichenus geht zurück auf den Baal von Doliche, eine Berggottheit, deren Verehrung jedoch bis heute lediglich in Nordsyrien nachgewiesen werden konnte. Iupiter Dolichenus wurde in römischer Zeit mit dem Hauptgott des römisches Staatskultes, dem blitzschleudernden Iupiter gleichgesetzt. Charakteristisch für die Darstellung des Gottes neben seiner stehenden Haltung auf einem Stier [21] , sind Doppelaxt und Blitzbündel, die er jeweils in erhobenen Händen hält. Über religiöse Inhalte, wie den Gottesdienst, ist nur wenig bekannt. Zu verweisen ist an dieser Stelle auf die Grabungsergebnisse der Forschungsstelle Asia Minor der Westfälischen-Wilhelms Universität Münster. Seit 1997 untersuchen die Wissenschaftler die Hinterlassenschaften der antiken Stadt Doliche. Besonders die Forschungsbeiträge von Winter, die auf jahrelangen Ausgrabungen im Hauptheiligtum in Doliche fußen, liefern wertvolle Informationen über Iupiter Dolichenus.[22]

Hinsichtlich der weiten Verbreitung des Kultes und der Erwähnung von Silber und Gold an Kultgeräten in den überlieferten Inschriften, darf man sich einen eindrucksvollen und aufwendig gestalteten Gottesdienst vorstellen. Iupiter Dolichenus war nicht nur Schützer des Staates und Erhalter der Welt, er schenkte auch den persönlichen Wünschen seiner Anhänger Gehör. Demnach rief man ihn zum Beispiel für das eigene Wohlergehen oder das seiner Angehörigen an. Besonders diese Vielseitigkeit des Gottes machte ihn für weite Teile der Bevölkerung attraktiv.

Die große Ausbreitung des Kultes und das geringe Wissen über dessen religiöse Inhalte stehen im Widerspruch und werfen viele Fragen auf. Folgt man den kaiserlichen Inschriften, wurde Iupiter Dolichenus geboren, wo das Eisen entsteht (natus ubi ferrum nascitur). Diese oft diskutierte Formulierung wird zwar vor allem für die Anhänger des Dolichenus im Westen des Imperiums ein wichtiger Hinweis auf dessen Heimat im Orient gewesen sein, doch lassen sich trotzdem keine klaren Rückschlüsse auf die Herkunft des Gottes ziehen. Unbestritten ist jedoch, aufgrund seines Beinamens „Dolichenus“, dass es sich um den Hauptgott der Stadt Doliche handelt. Eine Stadt in der antiken Landschaft Kommagene im Südosten Kleinasiens am oberen Euphrat, die im Jahr 64 n. Chr. durch Pompeius der Provinz Syria einverleibt wurde. Der Kult des Iupiter Dolichenus fand seine größte Rezeption vor allem in Kastellen, also militärischen Bezirken. Dies zeigt die große Bedeutung des Heeres im Hinblick auf die Verehrung des Iupiter als Gott der Waffenschmiede und seine zügige Expansion in weite Teile des Imperiums. Bereits im 2. Jahrhundert n. Chr. lassen sich erste datierte Denkmäler in anderen Teilen des Imperiums auffinden. Auffällig ist hierbei, dass die Inschriften, Reliefs und Tempel vorwiegend in militärisch besetzten Territorien aufgefunden wurden. Lassen sich in Griechenland, der Provinz Asia oder Gallien keine Funde nachweisen, so liefern die Grenzprovinzen Britannien, Syrien, aber vor allem auch die Rhein- und Donauprovinzen zahlreiches Material, das die Bedeutung des Kultes auch dort untermauert.[23]

Blick über das Grabungsgelände des Heiligtums des Iupiter Dolichenus, 2014. (Doliche & Kommagene - Forschungsstelle Asia Minor)

5.1. Xanten

Bei Freilegungsarbeiten innerhalb eines Matronenheiligtums wurde neben mehreren anderen silbernen Objekten ein Löffel[24] mit Darstellung einer Doppelaxt zutage gebracht. Datieren lässt sich das Fundobjekt auf das 2.-3. Jahrhundert n. Chr. In der Mitte des Silberlöffels aus der Insula 20 der Colonia Ulpia Traiana, sind neben der Doppelaxt, eine Muschel und mehrere Blüten dargestellt. Die Blüten- und Knospenmotive werden von der Doppelaxtdarstellung ausgehend, als Blitzbündel interpretiert. Darüber hinaus gelten beide Motive als Hinweis auf den Kult der Iupiter Dolichenus.

Aus Xanten-Bislich stammt außerdem eine Votivhand[25] aus Bronze, die ebenfalls Iupiter Dolichenus zugesprochen wird. Die Hand weist eine als Vogelhals und –kopf gestaltete Öse an ihrem unteren Ende auf. Die Finger der Hand sind leicht gebeugt. Der Zeigefinger, oberhalb des ersten Fingergliedes, ist abgebrochen. Die Hand endet in einer Manschette, die den Unterarm andeutet. Vermutlich fungierte die Hand als Attasche, beispielsweise als Aufsatz für einen Stab oder Ähnlichem. Da keine Inschrift, wie auf anderen Vergleichsfunden, vorhanden ist, lässt sich nicht mit vollkommener Sicherheit sagen, ob es sich bei der Hand, um ein dem Iupiter Dolichenus geweihtes Fundobjekt handelt. Allerdings existiert ein Vergleichsfund aus einem Lager der Britannischen Flotte in Dover, der eben jene These stützt: Im Gegensatz zu dem Fundstück aus Bislich, fehlt dem Vergleichsfund aus Dover die vorhin erwähnte Öse. Jedoch befindet sich zwischen Daumen und Zeigefinger ein Globus, auf dem ein Adler sitzt. Diese beiden Symbole sprechen für eine Verehrung der orientalischen Gottheit. Vergleicht man nun das Fundobjekt aus Bislich mit dem aus Dover, so ist auffällig, dass etwa an der gleichen Stelle Daumen und Zeigefinger beschädigt sind, an der die Hand den Globus mit dem darauf befindlichen Adler hält. Es ist daher nicht abwegig, dass auch bei dem Fundstück aus Bislich ein solcher Globus zu ergänzen ist, was den Fund als ein Denkmal des Iupiter Dolichenus ausweisen würde.[26]

5.2. Köln

Im Jahr 1895 fand man eine leicht beschädigte Inschriftenplatte[27], welche in einem spätrömischen Mauerwerk verbaut wurde. Bei dem Fund handelt es sich um eine Tabula Ansata, eine Tafel, die an Mauern befestigt wurde. Die Inschrift lässt sich einem verfallenen Tempel des Iupiter Dolichenus zuweisen, den L(ucius) Luceius Martinus, Statthalter von Niedergermanien, restaurieren ließ. Neben der Konsuldatierung, sprechen auch die Titulaturen der genannten Kaiser dafür, dass sich die Inschriftenplatte auf das Jahr 211 n. Chr. datieren lässt.[28]

Silberlöffel mit Darstellung einer Doppelaxt, die auf eine Verbindung zum Iupiter Dolichenus Kult hindeutet, Xanten. (LVR-LandesMuseum Bonn)

5.3. Bonn

In der römischen Stadt Castra Bonnensia wurde eine Statuette[29] des Iupiter Dolichenus aus Bronze entdeckt. Die bärtige Statuette trägt neben einem römischen Brustpanzer eine phrygische Mütze. In der rechten Hand, die vorgestreckt ist, hält sie ein gedrehtes Blitzbündel. Die erhobene linke Hand hielt wohl ursprünglich eine Doppelaxt. Haltung und Attribute sprechen dafür, dass es sich bei der Statuette um Iupiter Dolichenus handelt. Die kleinen Zapfen an den Füßen der Statuette, lassen vermuten, dass diese einst auf einer Stierstatuette befestigt wurde.[30]

6. Kybele – die Mutter allen Lebens

Fruchtbarkeitsgöttin, Stadtbeschützerin, Prophetin, Mutter der Tiere und Heilende: Kybele (auch Kybebe) war eine kleinasiatische Naturgottheit, deren alter Kultmittelpunkt sich in Pessinus im oberen Phrygien (heutige Türkei) befand. Sie war die Mutter allen Erdlebens. Ihr Wesen galt jedoch nicht nur als mütterlich-freundlich, vielmehr wies dieses auch drohende, dem Menschen gefährlich werdende Züge auf. In den Vorstellungen ihrer Anhänger fuhr sie mit einem Löwengespann durch die Lande. Begleitet wurde sie von orgastisch tobenden Korybanten.[31] Ihr Gefolge huldigte der Kybele in ekstatischen Tänzen und wilder Raserei. Die Szenerie wurde von lärmender Musik mit Handpauken und Klappern begleitet. In höchster Ekstase wurden ihre Diener, die auch als Galloi bezeichnet werden, zur Selbstgeißlung bis hin zur Entmannung getrieben. Den männlichen Kultpartner der Göttin stellt Attis dar, der schöne und junge Geliebte der Muttergottheit, welcher in Untreue von den Göttern mit Wahnsinn geschlagen wird und sich selbst in diesem Zustand entmannt. In Folge dessen verstirbt Attis, laut Mythos, unter einer Pinie. Kybele bittet Zeus, voll Trauer um ihren Liebsten, diesen wiederzubeleben. Nach der Erzählung des christlichen Autors Arnobius, haben die Bitten der Kybele nur teilweise Erfolg: Nach dem Willen des Göttervaters verwest der Körper nicht (Adversus nationes 5,5-7).[32]

Der Kult der Kybele verbreitete sich zunehmend im ganzen Mittelmeerraum. Im Jahr 204 v. Chr. wurde Kybele als Mater Magna (große Mutter) auf Weisung der sybillischen Bücher in Rom eingeführt. Zentren der Verehrung in den germanischen Gebieten waren unter anderem Köln, Mainz und Trier – die Hauptstädte der Provinzen Germania superior, inferior und der Belgica. Am Limes und seinen Kastellen lassen sich verhältnismäßig wenige Zeugnisse für den Kult der Kybele finden. Daraus folgt, dass im Vergleich zum Kult des Iupiter Dolichenus oder des Mithras kein ausgeprägtes Verhältnis zwischen dem Heer und dem Kult der Kybele zu beobachten ist. Besonders häufig ist der Kult in Köln und Umgebung vorzufinden. Hier sahen die Menschen Mater Magna als Göttin der Vegetation und des Entstehens und Vergehens der Natur an. Dieser Aspekt wurde ebenfalls auf das Leben der Menschen übertragen, so dass Kybele auch als Begleiterin der menschlichen Seele in die Unterwelt angesehen wurde.[33]

Statuette des Iupiter Dolichenus aus Bonn, Bronze.

6.1. Xanten

Aus dem römischen Militärlager bei Xanten (Castra Vetera) stammt ein Kastenhenkel aus Bronze. Die Göttermutter kommt hier aus einem Blätterkelch hervor. Auf ihrem Haupt trägt sie ein Diadem. Neben ihr lassen sich Trauben und zwei drohende Löwen erkennen. Weiter oben befinden sich zwei Greifen. Gerade die Darstellung der Kybele in Verbindung mit Löwen ist typisch für die germanischen Provinzen beziehungsweise das Rheinland. Der Löwe ist das Wappentier der Kybele und fungiert als Symbol ihrer Macht als Herrscherin über allen Lebens.[34]

Des Weiteren wurde eine Gemme mit einer Kybeledarstellung in Xanten (Fürstenberg) entdeckt. Die hochovale Gemme[35] besteht aus braunrotem Karneol. In einer Dreiviertelansicht wird Kybele hierbei von vorne dargestellt. Sitzend auf einem Thron wendet sie den Kopf zur Schale in ihrer rechten Hand. Sie trägt einen gegürteten Chiton sowie einen Hüftmantel. Im rechten Arm, welcher leicht angewinkelt ist, hält sie ein Zepter. An den Füßen ist der vordere Teil eines Löwen zu erkennen.[36]

6.2. Aachen

Im Jahr 1974 wurde bei städtischen Baumaßnahmen in der Buchkremerstraße ein Inschriftenstein geborgen. Mehrere Jahre wurde das Fundobjekt in einem Veranstaltungsraum einer Aachener Buchhandlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, bis der Besitzer den Aachener Stadtarchäologen Schaub darum bat, den Inschriftentext zu entziffern. Die Baumaßnahmen in der Buchkremerstraße hatten seinerzeit das Ziel, das ehemalige Thermalbad „Zur Königin von Ungarn“ zu einem „Römerbad“ umzubauen. Die Erdarbeiten wurden von dem Archäologen Hugot begleitet. Eine vollständige Untersuchung des Gebiets verhinderte damals allerdings der hohe Grund- und Quellwasserspiegel. Deshalb war es Hugot nicht vergönnt, den Inschriftenstein aufzufinden. Erst während der anschließenden Ausschachtungen trat der Stein ans Licht. Mit Blick auf die römische Topographie stammt das Fundobjekt aus dem Zentrum der römischen „Bücheltherme“.

Kastenhenkel mit Kybele-Büste aus Bronze zwischen Greifen, Löwen und Pelikanköpfen, Fundort verm. Xanten.

Die Inschriftenplatte, welche aus Herzogenrather Sandstein besteht und das älteste erhaltene Schriftzeugnis ist, das von Bauwerken in Aachen berichtet, misst circa 0,87 Meter in der Breite und 0,57 Meter in der Höhe. Die Tiefe beträgt etwa 0,30 Meter. Die an der Rückseite befindlichen Mörtelreste weisen darauf hin, dass der Stein ursprünglich in eine Mauer eingelassen war. Die Inschrift ist beinahe vollständig erhalten. Lediglich in den letzten Zeilen sind größere Fehlstellen zu verzeichnen. Bei der Inschrift handelt es sich, wie die nachfolgende Umschrift verdeutlicht, um eine Weih- beziehungsweise Bauinschrift, die einen Tempel für die Göttinnen Isis (Isidi) und Kybele (Mater Deorum) erwähnt.[37] :

NVMINIBVS

DIVOR(um) AVG(ustorum) IN

HONOREM DOMVS

[D]IVINAE IVL(ia) TIBERINA Q(uinti) IVL(ii)

[Fl]AVI VXOR > (centurionis) L[e]G(ionis) XX Val(eriae) Vic(tricis) AE

DES MATRI DE[oru]M ET ISIDI EX VOTO

D[E SVA PEC(unia) S(olvit)] L(ibens) M(erito)

„Den Numen der vergöttlichten Kaiser, zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses [hat] Julia Tiberina, die Ehefrau des Quintus Julius [Fl]avus, des Centurio der 20. Legion Valeria Victrix für Mater Deorum und für Isis einen Tempel nach einem Gelübde aus eigenen finanziellen Mitteln [errichten lassen]. Das Gelübde wurde nach Gebühr erfüllt.“[38]

6.3. Flerzheim bei Bonn

Ein Fund deutet auf die oben angesprochene Funktion der Kybele als Geleiterin der Toten in die Unterwelt. In Flerzheim wurde in einem Sarkophag eine Figur des Attis entdeckt. Der Sarkophag gehörte zu einem Gräberfeld einer villa rustica, die vom 1. bis 5. Jahrhundert n. Chr. Bestand hatte.[39] Die Statuette aus Gagat zeigt Attis in einer langärmligen und gegürteten Tunika, Mantel, phrygischer Mütze, Hosen sowie Schuhen auf einem Felsblock vor einer Pinie mit verästelter Krone sitzend. Er hält in der linken Hand eine Syrinx. Die rechte Hand ruht auf seinem Knie. Befestigt ist die Figur auf einem ovalen Sockel mit zwei profilierten Standplatten. Die Darstellung zeigt den Typ des „trauernden Attis“, der gerade im Totenkult der Römer eine besondere Rolle spielte.[40]

Heiligtümer für Kybele und Isis bezeugende Steininschrift, Aachen, Herzogenrather Sandstein.

6.4. Köln

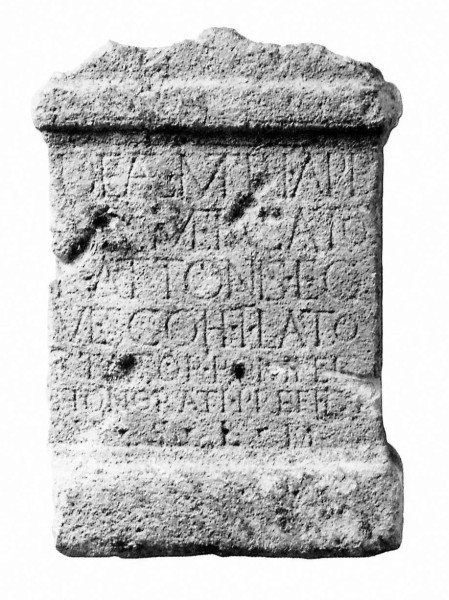

In eine andere Richtung deutet der Fund eines Kybele-Altars in Köln.[41] Im Nordflügel des Atriums von St. Gereon wurde im Jahr 1982 bei Grabungsarbeiten ein Kalkstein[42] geborgen. Giebel und Sockel des Weihesteins sind zum Teil abgeschlagen. Auf den Schmalseiten lassen sich keine Darstellungen finden. Darüber hinaus weist die Vorderseite mit dem Inschriftenfeld einige kleinere Verletzungen auf. Die Inschrift lautet:

DEAE MATRI APP

IUS MERCATO

R ATTONIS (filius) EQ

UES COH(ortis) I LATO(bicorum)

STATOR POMPEI(i)

HONORATI PR(a)EF(ecti) EQ(uitum)

V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

„Für die Dea Mater. Appius Mercator, Sohn des Atto, Reiter in der „cohors I Latobicorum“ und Ordonanz des Reiterpraefekten Pompeius Honoratus, erfüllte sein Gelübde gern und nach Gebühr.“ [43]

Die Inschrift ehrt Kybele hier als Dea Mater. Folgt man der Annahme B. und H. Galsterers und sieht in dieser Bezeichnung eine abgewandelte Schreibweise der Mater Magna Deum,[44] so lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass jene Weihung nicht dem Bereich des Toten- und Fruchtbarkeitskultes zuzuordnen ist. Vielmehr wird Kybele hier als Göttermutter, anders als die Forschung es lange Zeit für den Raum Köln angenommen hat, eine Schutzfunktion ausüben. Auch das Faktum, dass der Dedikant ein Soldat aus dem Stab des Statthalters war, unterstützt diese Vermutung. Dass Kybele in der CCAA eine große Anhängerschaft besaß, welche sie unter anderem auch als Schutzgöttin der Stadt und der Gemeinwesens verehrte, zeigt die umfangreiche Produktion von Kybele-Statuetten des Kölner Töpfers Servandus, der offensichtlich viele Abnehmer für seine Waren hatte.[45]

6.5. Düsseldorf/Neuss

Bei einem im Rhein bei Düsseldorf/Neuss gefundenen Objekt handelt es sich um ein weiteres Relief einer Büste der Kybele. Obwohl ein Teil des Schoßes noch erhalten ist, lässt sich nicht eindeutig bestimmen, ob es sich bei der Darstellung ursprünglich um eine sitzende oder stehende Figur handelte. Dieses Fundobjekt ist einmalig unter den bisher bekannten Zeugnissen der Göttin. Die Büste der Göttin wird hier in einem Bilderrahmen gezeigt. Unter diesem sind ihre Attribute, zwei Flöten, ein Tympanon sowie ein Schallbecken zu erkennen. Auffällig ist ebenfalls der Adler, welcher mit ausgebreiteten Flügeln und einem Blick nach rechts auf der Mauerkrone sitzt. Die Darstellungsform entspricht keiner einheimischen Vorstellung von der Göttermutter. Sie erinnert eher an Darstellungen aus dem Orient. Besonders der Adler mit ausgebreiteten Flügeln kommt als Darstellungsform im Osten Kleinasiens häufig vor.

Weihinschrift (Dea Mater), Köln, Kalkstein.

Ein weiterer Fund stellt die fossa sanguinis, ein 1,40 Meter tiefer Taufkeller[46] des Kybele-Kultes, dar. Der aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. stammende Keller, welcher im Lagerdorf (Auxiliarvicus) Novaesiums von Harald von Petrikovits entdeckt wurde, weist einen quadratischen Grundriss von 1,80 Meter Seitenlänge auf. Sechs Stufen führen zur gegenüberliegenden Seite des Kellers. Der Fußboden des Taufkellers bestand aus gestampftem Lehm und war mit Dielen ausgelegt. In der Ostecke des Kellers befand sich ein Steintisch – ein 0,55 Meter hoher Block aus Bruchsteinen mit einer Tischfläche von 1,00 Meter x 0,30 Meter. Pause hinterfragt die Interpretation des Befundes als Kultkeller der Kybele kritisch, indem er zu bedenken gibt, dass der spätantike Dichter Prudentius, welcher das Taurobolium des Kultes der Kybele beschreibt, nicht von einem Keller, sondern von einer in die Erde gegrabenen Grube berichtet. Darüber hinaus handelt es sich bei der in der Verfüllung des Kellers gefunden „Zimbel“ eher um einen Schildbuckel aus Bronzeblech oder eine Phalera – keinesfalls ist der Fund seiner Ansicht nach als Klanginstrument anzusehen.[47]

7. Fazit

Mithras, Iupiter Dolichenus und Kybele übten aufgrund ihrer Universalität eine große Anziehungskraft auf die römische Bevölkerung aus. Ihre Mythologie, die teilweise mit Heilsvorstellungen vom Leben im Jenseits verbunden war, brachte ihnen einen großen Zulauf im gesamten Römischen Reich ein. Händler, Orientalen und Soldaten trugen durch Dislokation wesentlich zur Ausbreitung der Kulte vom Osten in den Westen bei. Wann die Verehrung der Gottheiten in den germanischen Provinzen im Einzelnen begann, lässt sich heute nicht mehr exakt bestimmen. Dennoch fällt sie vermutlich mit der im 1. Jahrhundert n. Chr. einsetzenden Romanisation der Rheinlande zusammen. In der Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. zerstörte der Sassanidenkönig Shapur I. die antike Stadt Doliche und somit das Hauptheiligtum des Iupiter Dolichenus. Eine Zerstörung, die auch der Verehrung des Iupiter Dolichenus im Westen des Reiches einen Dämpfer versetzte. Kybele, die Mutter allen Erdenlebens, konnte der Verdrängung ihres Kultes im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. durch das Christentum ebenso wenig standhalten wie Mithras. Einige Elemente seines Kultes finden sich aber auch noch heute im Christentum wieder, wie zum Beispiel der Geburtstag des Gottes am 25. Dezember. Die Untersuchung hat deutlich gemacht, dass der stadtrömische Götterhimmel in den Provinzen nicht nur durch einheimische Götter, wie zum Beispiel den rheinischen Matronen, angereichert, sondern auch durch fremde Götter erweitert wurde. Die römische Provinzbevölkerung akzeptierte auch für sie fremde Kulte, was zu einem Nebeneinander von einheimischen, römischen und orientalischen Gottheiten führte. Die Verdrängung des Polytheismus durch das Christentum konnte letztlich jedoch nicht aufgehalten werden – zu prägnant wirkte dieses auf die Bevölkerung. An Stelle der vielen Gottheiten aus dem Orient trat nun nur noch einer: Christus, als Verkünder einer neuen Religion.[48]

Quellen

Arnobii, Adversus nationes libri VII, hrsg. v. M. Concetto, Augustae Taurinorum et. al. 1953.

Literatur

Biller, Frank, Neue Denkmäler orientalischer Kulte in Niedergermanien, in: Schwertheim, Elmar/ Winter, Engelbert (Hg.), Religion und Region. Götter und Kulte aus dem östlichen Mittelmeerraum, Bonn 2003, S. 49-70.

Bonnet, Corinne, Ein Blick zurück. Die „orientalischen Kulte“ im Werk Franz Cumont, in: Imperium der Götter, Stuttgart 2013, S. 66-73.

Galsterer, Brigitte u. Hartmut, Die römischen Steininschriften aus Köln (IKöln2), Mainz 2010.

Gechter, Michael/ Kunow, Jürgen, Der römische Gutshof von Rheinbach-Flerzheim, Rhein-Sieg-Kreis, in: Ausgrabungen im Rheinland 81/82, Köln 1983, S. 154-158.

Kunze, Felix, Mithras in der Lagervorstadt, in: Archäologie im Rheinland 2014 (2015), S. 109-111.

Latte, Kurt, Römische Religionsgeschichte, München 1960. Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hg.), Imperium der Götter. Isis, Mithras, Christus. Kulte und Religionen im Römischen Reich, Stuttgart 2013.

Pahl, Joachim, Der Kult des Jupiter Dolichenus. Ausbreitung, Selbstverständnis, Niedergang, Dissertation, Münster 2010.

Pause, Carl, Der Kybele-Kultkeller in Neuss. Abschied von einem Mythos?, in: Archäologie Online (2001), 21.11.2016. [Online]

Ristow, Günter, Mithras im römischen Köln, Leiden 1974.

Schaub, Andreas, Altfund von Gewicht. Eine römische Tempelbauinschrift aus Aachen, in: Archäologie im Rheinland, Stuttgart 2007, S. 130-132.

Schütte-Maischatz, Anke/Winter, Engelbert, Kultstätten der Mithrasmysterien in Doliche, in: Wagner, Jörg (Hg.), Gottkönige am Euphrat. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Kommagene, Mainz 2000, S. 93-99.

Schwarzer, Holger, Ex oriente lux. Jupiter-Dolichenus-Heiligtümer und ihre Verbreitung, in: Imperium der Götter, Stuttgart 2013, S. 286-305.

Schwertheim, Elmar, Die Denkmäler orientalischer Gottheiten im römischen Deutschland. Mit Ausnahme der ägyptischen Gottheiten, Leiden 1974.

Schwertheim, Elmar, Iupiter Dolichenus, in: Die orientalischen Religionen im Römerreich, Leiden 1981, S. 193-212.

Schwertheim, Elmar, Die orientalischen Religionen im römischen Deutschland. Verbreitung und synkretistische Phänomene, in: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Teil II, Band 18.1, Berlin [u.a.] 1986, S. 794-813.

Speidel, Michael P., Jupiter Dolichenus. Der Himmelgott auf dem Stier, Stuttgart 1980.

Spickermann, Wolfgang, Germania inferior. Religionsgeschichte des römischen Germanien II, Tübingen 2008.

Vermaseren, Maarten J, Der Kult der Kybele und des Attis im römischen Germanien, Stuttgart 1979.

Winter, Engelbert, Doliche. Eine kommagenische Stadt und ihre Heiligtümer, in: Wagner, Jörg (Hg.), Gottkönige am Euphrat. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Kommagene, 2. Auflage, Darmstadt 2012, S. 161-166.

Winter, Engelbert, Der Gott auf dem Stier. Der Kult des Jupiter Dolichenus, in: Imperium der Götter, Stuttgart 2013, S. 267-285.

Witschel, Christian, Die Ursprünge des Mithras-Kultes. Orientalischer Gott oder westliche Neuschöpfung? in: Imperium der Götter, Stuttgart 2013, S. 201-210.

Fossa sanguinis im Auxiliarvicus von Neuss-Gnadental, Ausgrabungen des Rheinischen Landesmuseums Bonn, 1956/57.

- 1: Latte, Religionsgeschichte S. 342.

- 2: Der von Cumont geprägte Begriff der ‚orientalischen Religionen‘ wird heute in der Forschung kritisch betrachtet, hier aber aufgrund seiner weiten Verbreitung in der Forschung der letzten 100 Jahre, beibehalten. Vgl. unter anderem Bonnet, Ein Blick zurück.

- 3: Schwertheim, Denkmäler.

- 4: Ristow, Mithras.

- 5: Schwertheim, Die orientalischen Religionen.

- 6: Biller, Neue Denkmäler.

- 7: Spickermann, Germania inferior

- 8: Vgl. auch den Auftritt des Badischen Landesmuseums, 21.11.2016.

- 9: Schriften der auf Zarathustra zurückgehenden Religion des Zoroastrismus.

- 10: Sammlung religiöser Texte des Hinduismus in vier Büchern (Veden).

- 11: So haben sich in den letzten Jahren in der Forschung verschiedene Entstehungsmodelle entwickelt: von einer Kulttradition vom persischen in den römischen Kulturkreis, über eine Vermittlungsthese mit Kleinasien als Drehscheibe bis hin zu einer ‚Neuerfindung‘ des römischen Mithraskultes im 1. Jahrhundert n. Chr. im Westen des Reiches. Vgl. zuletzt Witschel, Ursprünge.

- 12: So haben sich in den letzten Jahren in der Forschung verschiedene Entstehungsmodelle entwickelt: von einer Kulttradition vom persischen in den römischen Kulturkreis, über eine Vermittlungsthese mit Kleinasien als Drehscheibe bis hin zu einer ‚Neuerfindung‘ des römischen Mithraskultes im 1. Jahrhundert n. Chr. im Westen des Reiches. Vgl. zuletzt Witschel, Ursprünge.

- 13: Schütte-Maischatz/Winter, Kultstätten.

- 14: Vgl. auch Spickermann, Germania Inferior, S. 152.

- 15: Biller, Neue Denkmäler, S. 54-55.

- 16: Schwertheim, Denkmäler, S. 11-13, Nr. 8.

- 17: Ristow, Mithras; Schwertheim, Denkmäler, S. 15-21; Spickermann, Germania Inferior, S. 152-153.

- 18: Biller, Neue Denkmäler, S. 61-62.

- 19: Schwertheim Denkmäler, S. 32 ff.

- 20: Kunze, Mithras, 43.

- 21: Diese Darstellungsart des Gottes auf dem Stier ist als nicht römisch zu identifizieren, sondern vielmehr dem vorderasiatischen Raum zuzuweisen, Schwertheim, Iupiter Dolichenus, S. 193.

- 22: Einen Überblick der aktuellen Ausgrabungen im Heiligtum des Iupiter Dolichenus in Doliche bietet Winter, Doliche.

- 23: Pahl, Kult, S. 1-2; Speidel, Jupiter Dolichenus, S. 6, 18; Schwertheim, Iupiter Dolichenus, S. 193-196, 306; Winter, Gott auf dem Stier, S. 267, 270.

- 24: L 16,9 cm; B 3,6 cm; Gewicht 45,79 g.

- 25: H circa 13,5 cm, B 6,5 cm.

- 26: Biller, Neue Denkmäler, S. 53-54

- 27: 0,55 m x 1,02 m x 0,13 m.

- 28: Galsterer, Die römischen Steininschriften, S. 113-114.

- 29: H 7,2 cm.

- 30: Schwarzer, Ex oriente lux, S. 300.

- 31: Göttergestalten (kleinasiatischer Herkunft), die in orgastischen Waffentänzen der Kybele folgen.

- 32: Vermaseren, Kult, S. 13.

- 33: Biller, Neue Denkmäler, S. 65-66; Schwertheim, Denkmäler, S. 290-291, 305).

- 34: Biller, Neue Denkmäler, S. 65-66; Schwertheim, Denkmäler, S. 290-291, 305).

- 35: H 1,1 cm, B 0,9 cm.

- 36: Biller, Neue Denkmäler, S. 52-53.

- 37: Vgl. RID24 (Römische Inschriften Datenbank), Nr. 826, 21.11.2016.

- 38: Schaub, Altfund, S. 130-131.

- 39: Zur villa rustica, und dem Gräberfeld vgl. u.a. Gechter/Kunow, Der römische Gutshof.

- 40: Biller, Neue Denkmäler, S. 62-63.

- 41: Datierung vermutlich 2. Jahrhundert n. Chr.

- 42: H 32 cm; B 21 cm; T 8 cm.

- 43: Galsterer, Die römischen Steininschriften, S. 42.

- 44: Ebd. S. 42-43.

- 45: Biller, Neue Denkmäler, S. 57, 66; Galsterer, Die römischen Steininschriften, S. 113-115; Vermaseren, Kult, S. 15.

- 46: Auch Kybele-Kultkeller genannt.

- 47: Pause, Kybele-Kultkeller; Schwertheim, Denkmäler, S. 301; Vermaseren, Kult, S. 19-20.

- 48: Schwertheim, Iupiter Dolichenus, S. 195; Speidel, Jupiter Dolichenus, S. 20; Winter, Gott auf dem Stier, S. 268.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Biller, Frank, Graw, Jil, „Orientalische“ Gottheiten im römischen Rheinland, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/orientalische-gottheiten-im-roemischen-rheinland/DE-2086/lido/5885c71eafea48.38276168 (abgerufen am 27.04.2024)