Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Mehr als 300 katholische Klöster und andere kirchliche Einrichtungen wurden in den Jahren 1940 bis 1942 von der nationalsozialistischen Regierung beschlagnahmt und enteignet. Die Bewohner wurden zumeist vertrieben, der Klosterbetrieb musste eingestellt werden. Dieser Raubzug des NS-Regimes, den die Betroffenen selbst als „Klostersturm" bezeichneten, bildete einen Höhepunkt der Kirchenverfolgung durch die Nationalsozialisten. Besonders stark betroffen war das Rheinland: Allein im Erzbistum Köln fielen 20 Klöster und ähnliche Einrichtungen dem Klostersturm zum Opfer.

2. Die katholischen Klöster im Feindbild der Nationalsozialisten

Die katholische Kirche stellte für die Nationalsozialisten eine Gegnerin dar, die es zu bekämpfen galt. Der christliche Glaube widersprach der nationalsozialistischen Weltanschauung, und die Kirche übte durch ihre zahlreichen Kindergärten und Schulen, Vereine und Verbände einen so starken gesellschaftlichen Einfluss aus, dass sie der Regierung ein Dorn im Auge sein musste.

In diesem Feindbild von der katholischen Kirche spielten die Ordensgemeinschaften eine besondere Rolle: An kaum einen Ort konnte die NS-Weltanschauung so schwer vordringen wie hinter dicke Klostermauern. Alles, was die katholische Lehre ausmachte, schien in den Klöstern besonders stark ausgeprägt zu sein. Sie galten den Nationalsozialisten deshalb als der „Lebensnerv der katholischen Kirche". „Wer die Klöster angreift, greift immer auch die Gesamtkirche an, heißt es in einer Ausarbeitung der SS aus dem Jahr 1935".

Dabei spielten jahrhundertealte ordensfeindliche Klischees eine Rolle: Völlerei, sexuelle Ausschweifungen und das Anhäufen immenser Reichtümer hinter der Fassade der Armut gehörten zu den traditionellen Vorwürfen, derer sich auch die Nationalsozialisten gern bedienten. Zudem galt die zölibatäre (ehelose) Lebensweise als undeutsch, da sie die Ordensleute zu „biologischen Blindgängern" mache. Den kontemplativ (beschaulich) lebenden Ordensgemeinschaften wurde vorgeworfen, dass sie „nur beten und nichts arbeiten". Noch gefährlicher schienen dem NS-Regime jedoch jene Orden, die durch Unterricht, Exerzitien und Predigten öffentlich tätig waren und dadurch die Möglichkeit zu regierungsfeindlicher Propaganda hatten. Aus diesem Grund gehörte die Bekämpfung der Orden, die als „beste und gefährlichste Kampftruppe" und als der „militante Arm der katholischen Kirche" galten, von Anfang an zu den zentralen Zielen der NS-Kirchenpolitik.

2.1 Hass und Faszination

Doch die Orden lösten bei den Nationalsozialisten nicht nur Hass, sondern zugleich auch eine starke Faszination aus: So orientierte sich nicht zuletzt die SS in ihrem Aufbau am Vorbild des Jesuitenordens, und NS-Eliteschulen wurden als „Ordensschulen" bezeichnet. Das Bild, das sich die Regierungsstellen von den Orden zeichneten, war also ein zwiespältiges, und ebenso zwiespältig war die Betrachtungsweise der Nationalsozialisten: Einerseits investierten die Überwachungsorgane wie der SD (Sicherheitsdienst) viel Zeit und Energie in die sorgfältige Beobachtung des Ordenswesens und erstellten detaillierte Berichte; andererseits wurden Klischees und Vorurteile gepflegt und immer weiter verbreitet.

2.2 Erste Verfolgungsmaßnahmen

Schon in den ersten Jahren ihrer Herrschaft machte die NS-Regierung verschiedene Ansätze, um das Ordenswesen zu bekämpfen. Ein möglicher Ansatzpunkt wurde dabei in wirtschaftlichen Maßnahmen gesehen. Schon 1934 machte das Schatzamt der NSDAP den ersten Versuch, sich einen Überblick über die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Klöster zu verschaffen. Die Aufstellung blieb allerdings bruchstückhaft, und zur Umsetzung der Ergebnisse in politische Maßnahmen kam es vorerst nicht.

2.3 Devisenprozesse

Stattdessen wurde ab Mitte der 1930er Jahre eine andere Strategie verfolgt, um die Orden zu bekämpfen: Durch Diffamierung sollte ihr Ansehen in der katholischen Bevölkerung geschädigt werden. Diesem Zweck dienten die Devisen- und Sittlichkeitsprozesse.

1935 wurden mehrere Ordensleute an der deutsch-niederländischen Grenze des Devisenschmuggels überführt, der gegen die verschärfte Devisengesetzgebung des „Dritten Reiches" verstieß. Die Entdeckung lieferte den Anlass für eine ganze Welle von Prozessen gegen Priester und Ordensangehörige, denen Devisenschieberei vorgeworfen wurde. Beinahe 100 Personen wurden verurteilt, darunter der Kölner Dominikaner-Provinzial Laurentius Siemer (1888-1956). Sein Urteil lautete zunächst auf 15 Monate Haft, in der Berufungsverhandlung wurde er dann aber frei gesprochen.

Zu einer Verfolgungsmaßnahme wurden die Devisenprozesse nicht durch die Verurteilung überführter Straftäter, sondern dadurch, dass sie den Charakter politischer Schauprozesse annahmen. Dafür sorgte die gezielte Einflussnahme der Partei auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und vor allem die intensive Propaganda in der NS-Presse, mit der die Prozesse einhergingen.

2.4 Sittlichkeitsprozesse

Die Devisenverfahren waren noch nicht ganz abgeschlossen, als bereits eine neue Prozesswelle gegen die Klöster anrollte: Die Sittlichkeitsprozesse, die mit Anzeigen gegen Mitglieder der Laienkongregation der Franziskanerbrüder in Waldbreitbach begannen. Dort war es wiederholt zu homosexuellen Handlungen gekommen. 31 Brüder wurden aus der Kongregation ausgeschlossen, und der zuständige Bischof von Trier, Franz Rudolf Bornewasser, sah sich veranlasst, in Rom die Auflösung der Kongregation zu beantragen, die 1937 tatsächlich erfolgte. Ähnlich wie bei den Devisenprozessen kam es nach den Vorfällen in Waldbreitbach zu einer ganzen Serie von Ermittlungsverfahren gegen Priester und Ordensleute wegen Sittlichkeitsvergehen. Gemessen an der Zahl der Verurteilungen, fiel die Bilanz der Prozesse wiederum weit weniger spektakulär aus als die damit einhergehende NS-Propaganda. So gelang es den katholischen Bischöfen, durch gezielte Gegeninformation zu verhindern, dass die Diffamierungskampagne die Katholiken insgesamt von den Orden entfremdete. Ausdrücklich distanzierten sie sich von den nachgewiesenen Vergehen einzelner Ordensleute, betrieben aber gleichzeitig Vorwärtsverteidigung gegen das Regime, indem sie die Zahlenverhältnisse zurechtrückten: Von allen katholischen Geistlichen in Deutschland – innerhalb und außerhalb der Klöster – seien gerade 0,23 Prozent von den Sittlichkeitsprozessen betroffen, von denen wiederum rund drei Viertel freigesprochen werden mussten: Von einem flächendeckenden moralischen Sumpf im katholischen Klerus konnte also keine Rede sein.

Die Devisen- und Sittlichkeitsprozesse wirkten als Nadelstiche, konnten das Ordenswesen insgesamt aber nicht erschüttern. Zu einer systematischen Bekämpfung der Klöster kam es in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg noch nicht. Dies lag zum einen daran, dass es der Regierung an geeigneten Konzepten hierzu mangelte. Zum anderen lenkten die Nationalsozialisten ihre Hauptaufmerksamkeit zunächst noch auf andere Gegner innerhalb der katholischen Kirche: Die wichtigsten Angriffsziele waren vor 1939 das Schulwesen sowie die katholischen Verbände und Vereine. Dadurch wurde die Kirche mehr und mehr aus ihren gesellschaftlichen Positionen verdrängt und auf eine rein religiöse Betätigung reduziert.

Zudem spielten taktische Erwägungen in der Kirchenpolitik eine wichtige Rolle. Adolf Hitler (1889-1945) verfolgte zwar langfristig das Ziel der Vernichtung der Kirche, wollte dies jedoch erst nach dem erhofften „Endsieg" verwirklichen. Um die Stimmung in der Bevölkerung nicht zu gefährden, mahnte er in kirchenpolitischen Angelegenheiten wiederholt zur Zurückhaltung. So wurden zum Beispiel die Sittlichkeitsprozesse im Sommer 1936 vorübergehend ausgesetzt, um während der Olympischen Spiele in Berlin das Bild vom Deutschen Reich im Ausland nicht zu beeinträchtigen.

3. Kirchenkampf im Zweiten Weltkrieg

3.1 Kirchenpolitische Akteure

Nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs änderten sich die Rahmenbedingungen der nationalsozialistischen Kirchenpolitik grundlegend. Der gemeinsame Kampf gegen die äußeren Kriegsgegner schien zwar einen „Burgfrieden" im Innern nach dem Vorbild des Ersten Weltkriegs nahe zu legen, doch stattdessen zeigte der Nationalsozialismus erst unter den Bedingungen des Krieges sein wahres Gesicht: Der Terror gegen die inneren Gegner verschärfte sich und gipfelte in dem millionenfachen Mord an den europäischen Juden. Auch die Kirchenverfolgung erreichte im Krieg einen neuen Höhepunkt.

Der „Führer" konzentrierte seine Aufmerksamkeit zunehmend auf das äußere Kriegsgeschehen und schritt nur noch selten gegen die von ihm so bezeichneten „Parteiheißsporne" ein, die eine radikalere Kirchenpolitik betrieben. Formal war in erster Linie Reichskirchenminister Hanns Kerrl (1887-1941) für die Kirchenpolitik zuständig. Er gehörte zu den gemäßigten kirchenpolitischen Kräften, doch seine Stellung innerhalb der NS-Führungsriege war so schwach, dass er sich kaum gegen politische Rivalen durchsetzen oder eigenständige Politik betreiben konnte. Hinzu kamen gesundheitliche Gründe, die ihn dazu bewogen, sich nach dem Beginn des Krieges mehr und mehr aus der aktiven Politik zurückzuziehen. Als Hanns Kerrl Ende 1941 starb, wurde kein neuer Reichskirchenminister ernannt.

Franz Rudolf Bornewasser, Bischof von Trier, Porträt. (Stadtbibliothek/ Stadtarchiv Trier)

Davon profitierte vor allem der Leiter der Parteikanzlei, Martin Bormann (1900-1945), der schon seit 1938 die Expansion des Reiches ausnutzte, um kirchenpolitische Kompetenzen in den neuen Reichsteilen an sich zu reißen. Jetzt konnte er auch im „Altreich" zunehmend Einfluss auf die Kirchenpolitik nehmen. Bormann war einer der radikalsten Kirchengegner in der NS-Führungsriege. Seine Macht beruhte vor allem auf seinem engen Kontakt zum „Führer". Es war häufig Bormann, der Äußerungen und Anordnungen Hitlers an die unteren Behörden weitergab und dabei häufig durch seine eigene Interpretation beeinflusste.

Bormanns stärkster Rivale um die Position des zweitstärksten Mannes im Reich war der Reichsführer-SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler (1900-1945). Er verfügte über den Oberbefehl über SS und Gestapo und damit auch über das Reichssicherheitshauptamt (RSHA), das 1939 eingerichtet wurde. Es ging aus dem Hauptamt Sicherheitspolizei, dem Geheimen Staatspolizeiamt und dem SD-Hauptamt (Sicherheitsdienst-Hauptamt) hervor. Nach und nach baute Himmler sich ein ganzes Imperium auf, das von der SS beherrscht wurde und Einfluss auf immer größere Machtbereiche ausübte. Dazu zählten sowohl die Beobachtung von Gegnern durch den Sicherheitsdienst der SS als auch deren Bekämpfung durch die Polizeiorgane.

3.2 Deutsche Katholiken im Zweiten Weltkrieg

Die Beteiligung am Zweiten Weltkrieg war für die Katholiken ebenso selbstverständlich wie für fast alle anderen Deutschen: Als die deutschen Bischöfe sich im Herbst 1939 zum Kriegsbeginn äußerten, taten sie dies zwar ohne Kriegsbegeisterung wie noch 1914, erhoben aber auch keinerlei Zweifel an der Legitimität des Krieges. Die Beteiligung daran galt als selbstverständliche vaterländische Pflicht. In der damals herrschenden Theologie wurde Krieg nicht grundsätzlich als etwas Schlechtes betrachtet, sondern konnte unter bestimmten Bedingungen auch von Gott gewollt sein. Der Einsatz katholischer Soldaten in einem solchen Krieg wurde demnach als gottgewollte Bewährungsprobe interpretiert. Der Krieg, der 1939 begann, erschien der katholischen Kirche als nationale Herausforderung, nicht als nationalsozialistisches Verbrechen. Auch als im Verlauf des Krieges dessen verbrecherischer Charakter immer deutlicher wurde, kam es nicht zu einer grundsätzlichen Revision der Haltung der Bischöfe.

3.3 Das Reichsleistungsgesetz

Den Nationalsozialisten lieferte das Kriegsgeschehen willkommene Vorwände, um lang gehegte Pläne zur Bekämpfung der Kirche in die Realität umzusetzen. Das Druckmittel lag im Begriff der „Reichsaufgaben". Die nationalen Pflichten, die der Krieg auch für die Katholiken mit sich brachte, bestanden nicht nur im Militärdienst an der Front, sondern auch im Dienst an der „Heimatfront". Dazu gehörten für katholische Ordenseinrichtungen traditionell die Betreuung verwundeter Soldaten in ordenseigenen Lazaretten und auch die Aufnahme von Flüchtlingen in ihren Häusern. Diese „Reichsaufgaben" wurden für das nationalsozialistische Regime zum Schlüssel für den Angriff auf die Klöster.

Martin Bormann, Reichsleiter der NSDAP, Stellvertreter des Führers, Porträtfoto, 1934. (Bundesarchiv)

Die Beanspruchung von Gebäuden für kriegswichtige Aufgaben war im Reichsleistungsgesetz vom 1.9.1939 geregelt. Es erlaubte bestimmten „Bedarfsstellen" – in erster Linie der Wehrmacht – Räume und Gebäude für militärische Zwecke zu beschlagnahmen. Das Gesetz sah Entschädigungszahlungen für die Eigentümer der betroffenen Gebäude vor und schützte außerdem deren Eigenbedarf. Nur Räume, die vom Eigentümer nicht unbedingt benötigt wurden, durften laut Gesetz beschlagnahmt werden. Die Buchstaben des Gesetzes und dessen tatsächliche Anwendung klafften jedoch weit auseinander. Es gab kein Gericht und keine Aufsichtsbehörde, die über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gewacht hätte. So konnten NS-Stellen das Gesetz als Blankovollmacht zum Übergriff auf fremdes, insbesondere kirchliches Eigentum nutzen. Dies machte sich vor allem Himmlers SS zunutze.

3.4 Der Beginn des Klostersturms

Unter der Parole „Heim ins Reich" begann die nationalsozialistische Regierung 1939 damit, deutsche Minderheiten aus ost- und südosteuropäischen Ländern ins Deutsche Reich umzusiedeln. Bis 1942 wurden mehr als eine halbe Million „Volksdeutsche" umgesiedelt und nach ihrer Ankunft im Reich zunächst in Lagern untergebracht. Die vermeintlichen Übergangslager blieben oftmals jahrelang die Heimat der Volksdeutschen. Mit der Durchführung der Umsiedlungsaktion war die „Volksdeutsche Mittelstelle" beauftragt. Sie war zwar offiziell eine Parteidienststelle, kam faktisch aber einer staatlichen Behörde nahe und war personell eng mit der SS verflochten. Den Oberbefehl über die Umsiedlungsaktion hatte Heinrich Himmler in seiner Funktion als „Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums", die ihm im Oktober 1939 verliehen worden war.

Zur Einrichtung der Umsiedlerlager – insgesamt wurden 1.500 bis 1.800 Lager eingerichtet – benötigte die Volksdeutsche Mittelstelle eine Vielzahl an Gebäuden. Mit deren Beschaffung waren die Gaueinsatzführer der Volksdeutschen Mittelstelle betraut. Sie hatten dafür die klare Vorgabe „vor allem die Klöster und anderweitigen konfessionellen Gebäude (zum Beispiel Exerzitienhäuser) heranzuziehen". So formulierte es die Gauleitung München-Oberbayern in einem Rundschreiben an die Kreisleiter des Gaues vom 31.8.1940; ähnliche Anweisungen galten auch in den anderen Gauen. Die Unterbringung der Umsiedler in den Ordenshäusern sollte der erste Schritt zur dauerhaften Beschlagnahme der Gebäude sein. Die Rückgabe der Häuser nach Abschluss der Umsiedlungsaktion war ausdrücklich nicht geplant. Die „Reichsaufgabe" der Unterbringung der Umsiedler diente lediglich als willkommener Vorwand für die Enteignung der kirchlichen Eigentümer.

Für die betroffenen Ordenseinrichtungen bedeutete die Einrichtung der Lager in vielen Fällen die Beschlagnahme der kompletten Gebäude und die Vertreibung der Bewohner. Pflege- und Erziehungsheime, Kindergärten und ähnliche Einrichtungen, die in den Ordenshäusern betrieben wurden, mussten aufgelöst, der Klosterbetrieb konnte nicht weitergeführt werden. Als scheinbare Rechtsgrundlage diente das Reichsleistungsgesetz. Mehr als 100 Klöster und andere katholische Einrichtungen fielen seit 1940 dieser ersten Welle zum Opfer.

4. Klostersturm im Rheinland

4.1 Verschärfung des Klostersturms 1940/1941

Die Beschlagnahmen durch die Volksdeutsche Mittelstelle waren jedoch nur der Auftakt zum Kampf gegen die Klöster. Es scheint, als habe der „Erfolg" der ersten Beschlagnahmewelle die Raublust des Regimes erst richtig angefacht. Hitler hatte die „Parteiheißsporne" gewähren lassen. Die betroffenen Ordensleute und die katholischen Bischöfe versuchten zwar angestrengt, sich gegen die Übergriffe zu wehren, doch sie taten das lediglich in Form schriftlicher Proteste, in denen sie auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen pochten. Damit konnten sie gegen die Gewalt des Regimes nichts ausrichten. So ging der Klostersturm gegen Ende des Jahres 1940 in eine zweite, noch radikalere Phase über.

Statt der Volksdeutschen Mittelstelle war nunmehr die Gestapo der Hauptakteur, und als Vorwand für den Raub der Klöster dienten nicht länger vermeintliche „Reichsaufgaben", sondern die angeblich „volks- und staatsfeindliche" Betätigung der Ordensleute. An Stelle des Reichsleistungsgesetzes diente nun die „Reichstagsbrandverordnung" vom 28.2.1933 als scheinbare Rechtsgrundlage. Gestapo-Beamte beschlagnahmten reihenweise Klöster, auch ohne dass den Bewohnern Gesetzesverstöße nachgewiesen werden konnten. In den meisten Fällen wurde dies gar nicht erst versucht. Der Einfluss der Gestapo hatte sich inzwischen so verselbständigt, dass sie fast uneingeschränkte Macht ausüben konnte.

Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, Porträtfoto, 1942, Foto: Friedrich Franz Bauer. (Bundesarchiv)

4.2 Beschlagnahme von Klöstern im Erzbistum Köln

Diese zweite, radikalere Phase des Klostersturm traf insbesondere den Westen des Reiches. Im Erzbistum Köln fielen ihr innerhalb von rund vier Monaten – von April bis Juli 1941 – 18 Ordenshäuser, das Erzbischöfliche Priesterseminar in Bensberg und das Exerzitienheim des Erzbischöflichen Stuhls in Altenberg zum Opfer. Betroffen waren insbesondere große, bekannte Klöster, was in der Bevölkerung den Eindruck erweckte, das gesamte Ordenswesen stehe kurz vor der Vernichtung. Das Benediktinerkloster auf dem Siegburger Michaelsberg, das Kloster und Studienhaus der Steyler Patres in Sankt Augustin, die Dominikanerklöster in Köln und Walberberg (heute Stadt Bornheim), die Redemptoristenklöster in Hennef und Bonn, das Kloster der Väter vom Heiligen Geist in Knechtsteden und mehrere Niederlassungen der Jesuiten wurden zu Opfern des Klostersturms. Auch Frauenklöster blieben nicht verschont: Es traf die Benediktinerinnen von Bonn-Endenich ebenso wie die Karmeliterinnen von Pützchen (heute Stadt Bonn).

Für die betroffenen Ordensleute bedeutete die Beschlagnahme der Häuser, dass eines Tages unangemeldet zwei bis sechs Gestapo-Beamte vor der Tür standen und das Haus für beschlagnahmt erklärten. In den meisten Fällen mussten die Bewohner die Gebäude innerhalb weniger Stunden oder Tage verlassen, in der Regel wurden sie auch aus dem Rheinland ausgewiesen. Die Beschlagnahmen erfolgten als reiner Gewaltakt: Die Beamten konnten weder schriftliche Verfügungen vorlegen noch Gründe für die Maßnahme nennen. Wenn überhaupt, beriefen sie sich auf „Wunsch und Willen des Führers" (so der Bericht eines Siegburger Benediktinerpaters) oder pauschal auf die angeblich staatsabträgliche Tätigkeit der Ordensleute.

Die Bewohner der Klöster fühlten sich der Gestapo gegenüber ohnmächtig. Gerade für die kontemplativ lebenden Ordensgemeinschaften war die Ausweisung ein schockierendes Erlebnis. „So standen wir, die wir bei unserer strengen Klausur 20, 30, ja 40 Jahre die Straße nicht betreten hatten, nun wieder mitten im Getriebe der Welt",[1] schrieb die Priorin der Endenicher Benediktinerinnen dazu in ihren Erinnerungen. Immerhin kam die Aufhebung ihres Klosters für sie nicht völlig überraschend, denn die Schwestern hatten natürlich von der Beschlagnahme anderer Klöster gehört. Sie hatten sich zivile, „weltliche" Kleidung besorgen und für die Unterbringung der rund 150 Schwestern Vorbereitungen treffen können. Dies erwies sich mitten im Krieg als sehr schwieriges Unterfangen, doch es gelang, die Schwestern auf mehrere Krankenhäuser, Altersheime und andere Benediktinerinnenklöster aufzuteilen. Drei Monate nach der Beschlagnahme erfolgte die Ausweisung der Schwestern aus der Stadt und dem Kreis Bonn, so dass sich das Unterkunftsproblem ein zweites Mal stellte.

Besonders gründlich hatten sich die Steyler Patres von Sankt Augustin auf die drohende Beschlagnahme ihres Klosters vorbereitet: Auf ihren täglichen Gängen nahmen die Patres regelmäßig Bücher, liturgisches Gerät, andere Wertgegenstände und auch Bargeld aus dem Kloster mit und verschickten es per Post oder Bahn, um es so vor dem Zugriff der Gestapo zu schützen. Das Missionshaus gehörte schließlich zu den letzten Ordenshäusern, die der Beschlagnahme zum Opfer fielen. Trotz der gründlichen Vorbereitung konnte allerdings nur ein kleiner Teil des Klosterinventars vor der Gestapo gerettet werden, nicht zuletzt verblieb das gesamte Mobiliar im Kloster.

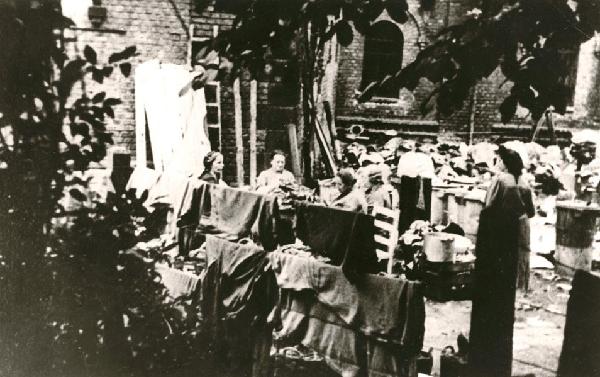

Nach der Vertreibung der Ordensleute wurden die Gebäude zu sehr unterschiedlichen Zwecken genutzt. In vielen Fällen rivalisierten verschiedene Wehrmacht- und Parteidienststellen um das Nutzungsrecht. In mehreren beschlagnahmten Klöstern wurden Bombenflüchtlinge untergebracht, in anderen Militärdienststellen. So diente das Missionspriesterseminar in Sankt Augustin (das im offiziellen NS-Sprachgebrauch nur noch „Augustin" heißen durfte) zunächst einer Unteroffiziersschule der Marine, später einer Dolmetscherschule der Luftwaffe als Unterkunft. Zeitweise lebten bis zu 1.500 Personen in dem Gebäude. Auch zivile Behörden profitierten vom Klostersturm: So zogen in das Bonner Paulushaus der Jesuiten das Fliegerschädenamt der Stadt Bonn und das Prüfungsamt der Universität ein.

Zu besonders trauriger Berühmtheit brachte es das Kloster der Endenicher Benediktinerinnen, das von Juni 1941 bis Juli 1942 als Internierungslager für die Bonner Juden diente. Mindestens 479 Menschen wurden dort gefangen gehalten, zu schwerer Arbeit zwangsverpflichtet und schließlich nach Theresienstadt deportiert und dort ermordet.

Wehrmachtsangehörige auf dem Siegburger Michaelsberg. (Historisches Archiv Kreisstadt Siegburg)

In anderen Klöstern änderte sich die Nutzung der Gebäude durch die Beschlagnahme nur unwesentlich, denn schon vor dem Klostersturm waren in vielen Klöstern Lazarette eingerichtet worden. Dies geschah durchaus nicht nur unter Zwang, sondern für viele Orden war es eine selbstverständliche Pflicht, auf diese Weise ihren Beitrag zum Krieg zu leisten. „Wir haben in diesen Kriegszeiten unsere Gemeinschaft als solche in den besonderen Dienst des Vaterlandes zu stellen, auch unter großen Opfern", schrieb zum Beispiel der Dominikanerprovinzial Laurentius Siemer im September 1939 an seine Mitbrüder.[2] Um so zynischer musste es auf die Ordensleute daher wirken, wenn die spätere Enteignung ihrer Gebäude mit ihrer „volks- und staatsfeindlichen Tätigkeit" begründet wurde.

Im weiteren Verlauf des Krieges, als die ordensfeindlichen Absichten des Regimes immer deutlicher wurden, wurde die Bereitstellung von Klöstern als Lazarette deshalb immer mehr zu einem Mittel der Vorwärtsverteidigung: Durch die Kooperation mit der als „anständig" geltenden Wehrmacht hofften die Ordensleute, sich vor Übergriffen durch die Gestapo schützen zu können. In einigen, aber nicht in allen Fällen bewahrheitete sich diese Hoffnung: So konnte zum Beispiel Pater Siemer die Gestapo davon überzeugen, dass der Betrieb des in Walberberg eingerichteten Lazaretts nur weitergeführt werden könne, wenn die Dominikaner dort blieben. Ähnlich erging es den Herz-Jesu-Schwestern in Pützchen. Doch auch in diesen Fällen schützten die Lazarette schließlich nicht vor der Enteignung der Gebäude.

Diese Beobachtungen verdeutlichen, dass der Klostersturm unsystematische, auch irrationale Züge trug: Der Angriff richtete sich nicht gezielt gegen solche Klöster, die sich etwa durch besondere Aktivitäten im Widerstand hervorgetan hätten. Es wurden auch nicht konsequent alle Niederlassungen bestimmter Orden aufgelöst – wenn auch im Rheinland ein Schwerpunkt des Angriffs auf den Niederlassungen der Priesterorden, insbesondere der Jesuiten, lag. Der Angriff richtete sich weniger gegen einzelne Ordensniederlassungen als gegen das Ordenswesen im Allgemeinen.

Pater Laurentius Siemer, Porträtfoto. (Laurentius-Siemer-Gymnasium Ramsloh)

Die oftmals unsystematische Vorgehensweise der Gestapo-Beamten hat zur Folge, dass oft kaum nachzuweisen ist, warum ein bestimmtes Kloster vom Klostersturm verschont blieb. In Einzelfällen trugen sicherlich gute Kontakte der Ordensangehörigen zu einflussreichen Persönlichkeiten aus der Wehrmacht dazu bei, ein Kloster zu schützen. Dies trifft zum Beispiel auf die Benediktinerabtei Maria Laach im Bistum Trier zu, die von dem General Friedrich von Rabenau (1884-1945), protegiert wurde. Aufgrund seiner Fürsprache blieb den Laacher Patres die Beschlagnahme ihrer Abtei erspart.

4.3 Vermögenseinziehungen

Auf die Beschlagnahme der Gebäude folgte jeweils einige Monate später deren Einziehung zugunsten des Staates, der im Grundbuch als neuer Eigentümer eingetragen wurde. Unter die Enteignung fiel in der Regel auch das gesamte Inventar der Gebäude. Als formale Grundlage für die Vermögenseinziehungen diente das „Gesetz über die Einziehung kommunistischen Vermögens" vom 26.5.1933 beziehungsweise dessen Erweiterung im „Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens" vom 14.7.1933. Anders als die Beschlagnahmen, die sich vor den Augen der benachbarten Bevölkerung abspielten und nicht selten erhebliches Aufsehen erregten, war die Enteignung ein reiner Schreibtischakt, von dem die Öffentlichkeit nichts erfuhr. Daran beteiligt waren neben der Gestapo auch das Reichsministerium des Innern, das jeweils den Tatbestand der „Volks- und Staatsfeindlichkeit" zu bestätigen hatte, und der jeweils zuständige Regierungspräsident, der die Vermögenseinziehung schließlich vornahm. Die verschiedenen Behörden arbeiteten weitgehend reibungslos zusammen.

4.4 Öffentliche Proteste und das Ende der Beschlagnahmen

Der Klostersturm der Nationalsozialisten ist oft als „Nacht- und Nebel-Aktion" bezeichnet worden. Tatsächlich fanden die Beschlagnahmen und die Vertreibung der Ordensleute aber nicht bei Nacht und Nebel, sondern am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit statt. Im Januar 1941 konnte Martin Bormann noch triumphierend verkünden, „dass die Bevölkerung keinerlei Unwillen zeige, wenn Klöster einer allgemein geeignet erscheinenden Verwendung zugeführt werden".[3] In den folgenden Monaten kam es jedoch an verschiedenen Orten zu öffentlichen Protesten gegen die Beschlagnahmen. Laut einem Bericht der Sicherheitspolizei bildete der Klostersturm „zum Teil sogar das Hauptgesprächsthema" in der katholischen Bevölkerung.

Josef Flesch (1899-1962), der Provinzial der Kölner Provinz der Redemptoristen, berichtete über die Beschlagnahme des Klosters in Hennef-Geistingen: „Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht draußen von der Aufhebung des Klosters. Um 12 Uhr waren Hunderte vor dem Kloster versammelt, mehrere Lastautos kamen angefahren, viele brachten ihre Koffer mit und boten sie zum Einpacken an".[4] Für das diktatorische NS-Regime, das die Stimmung in der Bevölkerung gerade im Krieg sehr intensiv beobachtete, konnte diese öffentliche Anteilnahme gefährlich werden.

Abtei Maria Laach, um 1900.

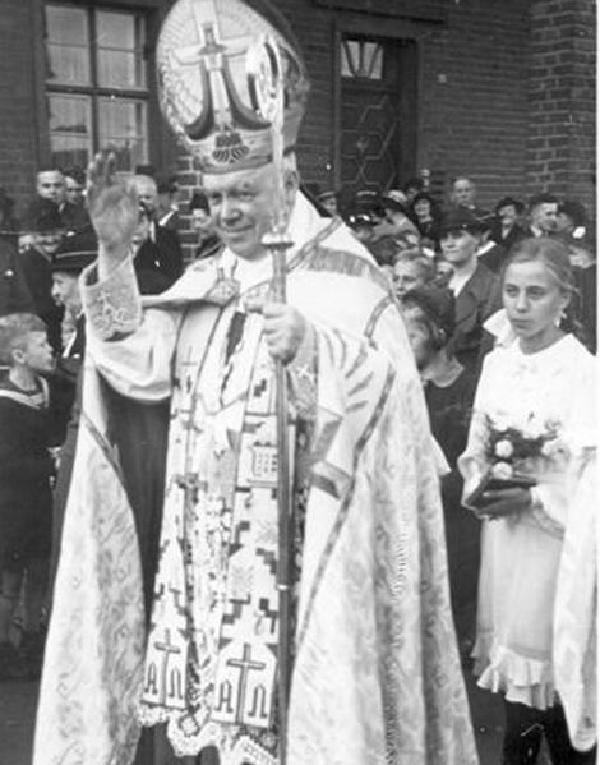

Die größte Wirkung erzielte schließlich der Protest des Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen (Episkopat 1943-1946). An drei Sonntagen im Juli und August 1941 hielt er in Münsteraner Kirchen Predigten, in denen er die nationalsozialistischen Verbrechen in deutlichen Worten benannte und anprangerte. Sein Protest richtete sich vor allem gegen den Klostersturm und gegen den Mord an Behinderten und psychisch Kranken unter dem Decknamen der „Euthanasie". Diese berühmt gewordenen Predigten wurden weit über Münster hinaus bekannt. Galen selbst hatte für ihre Verbreitung gesorgt. Als Flugblätter und in vielen Abschriften kursierten sie in ganz Deutschland.

Aus Sorge um die Stimmung in der Bevölkerung setzte Hitler schließlich den Beschlagnahmen ein Ende. Am 30.7.1941 ordnete er an: „Ab sofort haben Beschlagnahmen von kirchlichem und klösterlichem Vermögen bis auf weiteres zu unterbleiben". In der Folgezeit kam es nur noch vereinzelt zu Beschlagnahmen. Fortgesetzt wurde jedoch die Einziehung des Vermögens der bereits betroffenen Klöster, die als reiner Verwaltungsakt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Bis zu Hitlers „Stopp-Erlass" vom 30.7.1941 waren dem Klostersturm mehr als 300 Ordenshäuser und kirchliche Einrichtungen zum Opfer gefallen. Zweifellos wäre die Ausbeute von Gestapo und SS noch reicher ausgefallen, wenn Hitler nicht die Einstellung der Aktion befohlen hätte.

4.5 Wer gab den Befehl zum Klostersturm?

Das Ende der Beschlagnahmewelle wurde von Hitler in einem unmissverständlichen Befehl angeordnet. Dagegen gab es keinen Befehl des „Führers", der die Raubaktion ausgelöst hätte. Es stellt sich daher die Frage, auf wessen Anordnung die staatspolizeiliche Beschlagnahme der Klöster erfolgte. In seiner zweiten Phase scheint sich der Raubzug gegen die Klöster mehr und mehr verselbständigt zu haben.

Die beteiligten Beamten äußerten sich nach dem Krieg nur unpräzise zur Frage der Befehlslage. Von einem „Befehl des RSHA" sprach der Leiter der Bonner Gestapo, Walter Proll (1879-1969), in seinem Spruchgerichtsverfahren 1949, konnte den Befehl aber nicht genauer benennen. Ein anderer Kölner Gestapo-Beamter sagte aus, er habe gewusst, „dass der allgemeine Kurs dahin ging, namentlich die katholische Kirche zu bekämpfen". An diesem „allgemeinen Kurs" konnte freilich im Frühjahr 1941 kein Zweifel mehr bestehen.

Das Beispiel des Klostersturms zeigt eindrucksvoll, wie die Verfolgungsmaßnahmen des NS-Regimes auch ohne einen ausdrücklichen Befehl funktionieren konnten. Es genügten der „allgemeine Kurs" und das Pflichtbewusstsein der beteiligten Beamten. Dabei mussten es nicht einmal besonders Regime nahe oder ideologisch überzeugte Beamte sein, die für die Radikalisierung des Klostersturms sorgten. Dies zeigt das Beispiel der Beschlagnahmen im Rheinland.

Bei den Kölner und Bonner Gestapo-Beamten, die die Beschlagnahmen durchführten, handelte es sich weder um „alte Kämpfer" der NSDAP, noch um jene radikalen, meist jüngeren Polizeimitarbeiter, die vor allem in den späteren Jahren des „Dritten Reiches" zu den Polizeidienststellen stießen. Vielmehr waren es Mitarbeiter, die aus der Zeit vor 1933 übernommen worden, teilweise sogar schon vor 1918 bei der Polizei tätig gewesen waren. Sie waren weder überzeugt nationalsozialistisch – der Leiter der Bonner Gestapo hatte sich vor 1939 für die demokratische DDP engagiert – noch entschieden kirchenfeindlich, sondern gehörten vielmehr zu den „ganz normalen Männern" (Christopher Browning). In vielen Fällen stellte die Kirche ihnen nach dem Krieg sogar ausdrücklich positive Beurteilungen aus. Obwohl diese Beamten keine persönliche oder politische Motivation hatten, gegen die Klöster vorzugehen, wurden sie im Klostersturm in vorauseilendem Gehorsam tätig, auch ohne dass der Befehl zur Aufhebung eines Klosters vorlag. Die Kölner Gestapo korrespondierte in der Angelegenheit der Klöster mit dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin, ihrer vorgesetzten Behörde. Oftmals ordnete das Reichssicherheitshauptamt aber zunächst lediglich die Beobachtung eines Klosters an oder forderte einen Bericht über dessen Tätigkeit. Die Kölner Beamten meldeten daraufhin jedoch häufig schon wenig später die Beschlagnahme des betreffenden Gebäudes und gingen damit einen entscheidenden Schritt weiter, als das Reichssicherheitshauptamt gefordert hatte.

Der Klostersturm wurde also nicht allein vom Reichssicherheitshauptamt gesteuert und kontrolliert, vielmehr hatte auch die Eigeninitiative der regionalen Polizeidienststellen einen erheblichen Anteil an seinem Verlauf. Ohne den vorauseilenden Gehorsam der örtlichen Polizeidienststellen hätte der Klostersturm vermutlich gar nicht in derselben Radikalität stattfinden können, denn die Handlungsfähigkeit des Reichssicherheitshauptamts war begrenzt: Zwar war die Absicht, das katholische Ordenswesen zu zerschlagen, zweifellos vorhanden, doch die Realisierung dieses Ziels war mit großen Schwierigkeiten verbunden. Seit den 1930er Jahren wurde mit großem Aufwand umfangreiches Material über das Ordenswesen in Deutschland gesammelt, doch die systematische Auswertung dieser Informationen und ihre Umsetzung in politische Maßnahmen warfen große Probleme auf. Dies lag nicht zuletzt am mangelnden Fachwissen der Bearbeiter. In der Führungsriege des Reichssicherheitshauptamts war zwar eine Reihe ehemaliger Priester und Ordensangehöriger als „Überläufer" tätig, doch in den unteren Hierarchiestufen mangelte es häufig am grundlegenden Wissen über Orden und Klöster.

4.6 Sand im Getriebe: Die Rolle des Oberpräsidiums Koblenz

Dass es auch möglich war, dem „allgemeinen Kurs" der NS-Kirchenpolitik nicht zu folgen, zeigt das Beispiel von Oberregierungsrat Alois Becker (1898-1982), der beim Oberpräsidium Koblenz für die Verwertung des eingezogenen kirchlichen und klösterlichen Vermögens zuständig war. Der Katholik und promovierte Jurist war seit 1936 als Referent unter anderem für „Geistige Angelegenheiten der Rheinprovinz" tätig. Nach seiner Rückkehr von der Front 1942 übernahm er zusätzlich das Referat für Kommunale Angelegenheiten. Becker war seit 1937 Mitglied der NSDAP, unterhielt aber zugleich Kontakte zu Katholiken im politischen Widerstand wie Josef Wirmer (1901-1944), Josef Müller (1889-1979), Augustin Rösch (1893-1961) und Laurentius Siemer.

Die Verwaltung und Verwertung des von den Regierungspräsidenten eingezogenen „volks- und staatsfeindlichen" kirchlichen und klösterlichen Vermögens oblag dem Oberpräsidium der Rheinprovinz in Koblenz und fiel dort in den Aufgabenbereich des Referats für Kommunale Angelegenheiten. Becker war dafür zuständig, die Anträge der Gemeinden und Kommunen zu bearbeiten, die an der Übertragung der Grundstücke interessiert waren, und auf der Grundlage der Anträge dem Reichsinnenminister Vorschläge zur Verwertung des Vermögens zu unterbreiten. Anstatt aber die Verwertung voranzutreiben, verzögerte Becker sie absichtlich, um zu verhindern, dass kirchliches Eigentum verschleudert wurde oder in den Besitz von Parteidienststellen überging. Er hoffte, dass das Ende des Krieges die Rückgabe der Grundstücke an ihre Eigentümer ermöglichen werde, setzte daher auf Zeitgewinn und schob die Entscheidung über die Übertragung der eingezogenen Vermögenswerte so lange wie möglich auf. Beckers Vorgesetzter, der stellvertretende Oberpräsident und SS-Oberführer Karl Eugen Dellenbusch (1901-1959), beließ Becker in den kirchenpolitischen Angelegenheiten weitestgehende Handlungsfreiheit. Becker kooperierte mit verschiedenen anderen staatlichen Behörden und auch mit den Leitungen der Klöster.

Seine Verzögerungstaktik hatte Erfolg: In den meisten Fällen konnte er verhindern, dass das Vermögen der enteigneten Klöster und kirchlichen Einrichtungen in der Erzdiözese Köln „verwertet" wurde. Die Anträge von verschiedenen Städten und Gemeinden, von Landwirtschaftsverbänden, der Deutschen Arbeitsfront und der Universität Bonn blieben unberücksichtigt. Lediglich in Altenberg und Knechtsteden konnte Becker die Verwertung des Vermögens nicht verhindern.

Becker bemühte sich nicht nur um die Verzögerung der Vermögensverwertung, sondern setzte sich auch für die akuten Belange der Ordensangehörigen ein. So veranlasste er den Leiter der Bonner Gestapo dazu, den Ordensleuten in den von ihm verwalteten Klöstern Pützchen, Siegburg und Walberberg größere Handlungsfreiheit einzuräumen, und sorgte dafür, dass die Mitgiften der Endenicher Benediktinerinnen von der Einziehung ausgenommen wurden. Die Gestapo hatte sie zunächst für das Reich eingefordert. Mehrfach stellte Becker den Vertretern der Klöster beziehungsweise der Erzdiözese Akten zur Verfügung, die ihnen bei der Formulierung von Protestschreiben hilfreich waren, und setzte sich außerdem für die Rettung der Klosterbibliotheken ein.

Durch sein Engagement brachte Becker sich allmählich selbst in Gefahr. Zweimal wurde er bei der Gestapo angezeigt, konnte sich aber beide Male aus der Affäre ziehen, weil als politisch zuverlässig geltende Personen zu seinen Gunsten aussagten. Als das Reichsinnenministerium jedoch wenig später mit Nachdruck die Verwertung der Klöster in der Rheinprovinz forderte, konnte Dellenbusch Becker nicht länger decken. Während die Verwertung in den übrigen preußischen Provinzen bereits abgeschlossen war, hatte sie in der Rheinprovinz kaum begonnen. Becker entschloss sich zur Flucht: Er ließ sich ein ärztliches Gutachten ausstellen, das es ihm erlaubte, einen Erholungsurlaub anzutreten, und meldete sich anschließend freiwillig zu Schanzarbeiten am Westwall. Bis zum Ende des Krieges kehrte er nicht auf seinen Posten zurück und erhielt auch keinen Nachfolger.

Unter den Behörden, die mit der Beschlagnahme und Enteignung der rheinischen Klöster befasst waren, spielte das Oberpräsidium Koblenz eine zu geringe Rolle, als dass Becker die Klöster vor dem Klostersturm hätte bewahren können. Dennoch rettete er, was noch zu retten war, konnte in vielen einzelnen Belangen Abhilfe schaffen und vor allem das eingezogene Vermögen vor der Zerstückelung schützen. Für die Rückerstattungsprozesse nach dem Krieg bedeutete dies eine entscheidende Erleichterung.

5. Die Klöster nach dem Klostersturm

Für die betroffenen Ordensleute war der Klostersturm mit Hitlers „Stopp-Erlass" vom 30.7.1941 nicht zu Ende. Bis zum Ende des Krieges blieben sie vertrieben und konnten erst 1945 einen Neuanfang machen. Vielerorts fanden die zurückkehrenden Ordensleute völlig zerstörte Gebäude vor. Dafür hatten nicht nur die alliierten Bombenangriffe gesorgt, sondern auch mutwillige Zerstörungsaktionen wie in Sankt Augustin, wo ein Wehrmachtangehöriger ein Munitionsdepot zur Explosion gebracht hatte. Hinzu kamen immense Schäden durch die jahrelange Überbelegung der Häuser. Viele beschlagnahmte Klostergebäude waren auch bei Kriegsende noch von Flüchtlingen oder Umsiedlern bewohnt oder wurden weiterhin als Lazarette genutzt. Der Klosterbetrieb konnte deshalb nur nach und nach wieder aufgenommen werden.

Einige Klöster hatten zudem den Verlust großer Teile ihrer Bibliotheken zu beklagen, darunter auch wertvoller mittelalterlicher Bände. Die Nationalsozialisten hatten das Ziel verfolgt, eine zentrale Bibliothek zur Gegnererforschung einzurichten und zu diesem Zweck die Klosterbibliotheken ausgeräumt. Der Aufbau der Zentralbibliothek ging jedoch nur schleppend voran. Die Bestände der rheinischen Klosterbibliotheken wurden auseinander gerissen und fanden sich nach dem Krieg teilweise in Kellern, Stadtbibliotheken oder Antiquariaten wieder.

Die Wiedergutmachungsprozesse um die Rückerstattung des geraubten Eigentums und die Entschädigung der Eigentümer gestalteten sich kompliziert und langwierig. Sie zogen sich bis in die 1970er Jahre hin. Unter den zahllosen Verfolgten des NS-Regimes machten die Klöster nur einen verschwindend geringen Anteil aus und wurden folglich bei den Wiedergutmachungsprozessen nicht vorrangig behandelt.

Gravierender als die materiellen Schäden wirkte sich in den Nachkriegsjahrzehnten jedoch der Einbruch der Nachwuchszahlen aus, die der Nationalsozialismus mit sich gebracht hatte. Durch verschiedene Gesetze und Verordnungen hatte die NS-Regierung den Ordensnachwuchs schon vor dem Klostersturm stark beschnitten, und nach den Beschlagnahmen konnte so gut wie gar kein Nachwuchs mehr aufgenommen und ausgebildet werden. Die Orden und Kongregationen haben sich von diesem Rückschlag nie wieder ganz erholt. Die Folgen der NS-Herrschaft wirkten nach dem Krieg mit allgemeinen Tendenzen der Säkularisierung und Entkirchlichung in der deutschen Gesellschaft zusammen. Von den 18 Klöstern, die im Erzbistum Köln dem Klostersturm zum Opfer fielen, mussten sieben inzwischen geschlossen werden, auch die übrigen haben sich stark verkleinert. So bildete Himmlers Klostersturm eine tiefe Zäsur in der Ordensgeschichte, deren Folgen bis heute spürbar sind.

Quellen

Bericht von Josef Flesch vom 9.10.1946 im Historischen Archiv des Erzbistums Köln, CR II 18.33,1.

Siemer, Laurentius, Aufzeichnungen und Briefe, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1958.

Literatur

Albert, Marcel, Die Benediktinerabtei Maria Laach und der Nationalsozialismus, Paderborn u. a. 2004.

Becker, Alois/Becker, Wolfgang, Vom Oberpräsidium der Rheinprovinz zum Wiederaufbau der Verwaltungsstrukturen im Rheinland nach dem 2. Weltkrieg. Erlebnisbericht aus der Zeit des Nationalsozialismus bis zur amerikanischen Besatzung, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 26 (2000), S. 453-581.

Bonn in der NS-Zeit. Deportiert aus Endenich. Juni/Juli 1942: Transport der Bonner Juden in die Vernichtungslager. Eine Dokumentation zur Ausstellung, Bonn 1992.

Browning, Christopher, Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die „Endlösung" in Polen, 6. Auflage, Reinbek 2005.

Hockerts, Hans Günter, Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Priester 1936/37. Eine Studie zur nationalsozialistischen Herrschaftstechnik und zum Kirchenkampf, Mainz 1971.

Kreutzer, Heike, Das Reichskirchenministerium im Gefüge der nationalsozialistischen Herrschaft, Düsseldorf 2000.

Leniger, Markus, Nationalsozialistische „Volkstumsarbeit" und Umsiedlungspolitik 1933-1945. Von der Minderheitenbetreuung zur Siedlerauslese, Berlin 2006.

Longerich, Peter, Heinrich Himmler. Biographie, Berlin 2008.

Longerich, Peter, Hitlers Stellvertreter. Führung der Partei und Kontrolle des Staatsapparates durch den Stab Heß und die Parteikanzlei Bormanns, in: Akten der Partei-Kanzlei der NSDAP. Rekonstruktion eines verlorengegangenen Bestandes, hg. vom Institut für Zeitgeschichte, Teil 2, München 1992, S. 1-283.

Mertens, Annette, Deutsche Katholiken im Zweiten Weltkrieg, in: Hummel, Karl-Joseph/Kißener, Michael (Hg.), Die Katholiken und das Dritte Reich. Kontroversen und Debatten, Paderborn u. a. 2009, S. 197-215.

Mertens, Annette, Himmlers Klostersturm. Der Angriff auf katholische Einrichtungen im Zweiten Weltkrieg und die Wiedergutmachung nach 1945, Paderborn u. a. 2006.

Mertens, Annette, Der „Klostersturm" im Rheinland 1941/42, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 73 (2009), S. 205-225.

Ostrowitzki, Anja, Bonn, in: Albert, Marcel (Bearb.), Frauen mit Geschichte. Die deutschsprachigen Klöster der Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament, St. Ottilien 2003, S. 59-103.

Rapp, Petra Madeleine, Die Devisenprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Geistliche im Dritten Reich. Eine Untersuchung zum Konflikt deutscher Orden und Klöster in wirtschaftlicher Notlage, totalitärer Machtausübung des nationalsozialistischen Regimes und im Kirchenkampf 1935/36, Dissertation Bonn 1981.

Zipfel, Friedrich, Kirchenkampf in Deutschland 1933-1945, Berlin 1965.

Clemens August Kardinal Graf von Galen, Bischof von Münster, Porträtfoto, Foto: Gustav Albers. (Bildersammlung des Bistumsarchivs Münster)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Mertens, Annette, Klostersturm im Rheinland 1940–1942, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/klostersturm-im-rheinland-1940%25E2%2580%25931942/DE-2086/lido/57d1363aa733c3.96098249 (abgerufen am 05.05.2024)