Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Geschichte, besonders ihre Einteilung in Ären, Epochen und Episoden erscheint häufig als ein heuristisches Konstrukt von Akademikern, das nachträglich zuweilen auf unzulässige Weise Raum und Zeit verdichtet und auf solche Art zusammenbringt, was von den Zeitgenossen selbst nur selten im Zusammenhang gesehen wurde. Wenn wir das 19. Jahrhundert und insbesondere die Geistes- und Religionsgeschichte in Mitteleuropa betrachten, so überkommt einen zuweilen der Gedanke, dass genau dieses geschehen ist, um Phänomene zu erklären, die erst zu Phänomenen werden, wenn sie von der schreibenden Zunft als solches postuliert und tradiert werden. So ist der üblicherweise postulierte konfliktbeladene Gegensatz katholisches Rheinland – protestantisches Preußen ein solches tradiertes Phänomen, ebenso die milieugenährten Erklärungsversuche zu diesem von der Warte des Gelehrtenturms ausgemachten Gegensatz. Ebenso verhält es sich mit den einhergehenden Gegensätzen Materialismus – Katholizismus oder Liberalismus – Katholizismus. Dabei sah es zunächst vor dem Hintergrund der 1848er Revolution weder im Rheinland noch in Baden oder anderswo nach einem grundsätzlichen Gegensatz von Katholizismus und Liberalismus aus – im Gegenteil. Vielmehr schien es noch bis 1848 und sogar darüber hinaus, als ob Kirche und liberales Bürgertum im Rheinland in zentralen Fragen ihrer politischen Zielsetzung übereinstimmten oder gar zusammenzuarbeiten vermochten. Dabei ist 1848 für die Kirche ein ambivalentes Datum, da sie zum einen durch die Verfassungen von 1848 und von 1850 weitgehende Rechte zugestanden bekam und zum anderen ein wichtiger Faktor der politischen Meinungsbildung im Rheinland war.[1] Das Ende des Kulturkampfes, nennen wir der Einfachheit halber das Jahr 1885 als Stichdatum, war sicherlich nicht das Ende des Modernisierungskonfliktes, allerdings war es ohne Zweifel innerkirchlich das vorläufige Ende eines tiefgreifenden Richtungsstreits, der allerdings noch Nachwehen zeigte.

2. Milieu und Wandel

Wenn also von Milieubildung die Rede ist, dann fand sie als unabhängiger Vorgang sicherlich verdichtet vor allem in diesem Zeitraum statt. Nun ist es so, dass jede Milieuforschung, die auch eine Sozialforschung darstellt, – zumindest in weiten Teilen – als Priesterforschung verstanden werden muss. Dabei ist die Priesterforschung nicht nur für sich ein wichtiger Beitrag zur Erforschung des 19. Jahrhunderts im Allgemeinen und des Katholizismus im Speziellen, denn „Leben im katholischen Milieu war immer ein Leben mit, neben und manchmal im Widerspruch zu den Priestern“, schreibt der Historiker Josef Mooser in seinem Aufsatz über das katholische Milieu in der bürgerlichen Gesellschaft. Er folgert des Weiteren, „dass, solange die Katholizismusforschung, wie bisher üblich, meist wenig über die Geistlichen zu sagen hat, auch das katholische Milieu nur unzureichend begriffen wird.“[2] Dabei entwickelte sich jene strengkirchliche Richtung, die eben nicht, wie der Trierer Bischof Josef von Hommer (1760-1836) meinte, aus Altkonservativen bestand, die von alten Folianten nicht lassen wollten[3], zu einer neuen, bestimmenden Kraft, die in der kirchlichen Sozialarbeit wurzelte und weit darüber hinaus Einfluss auf große Teile des katholischen Bürgertums gewann. In der Tat traten die „Frömmler“ und „Glaubensknechte“, wie August Reichensperger sie nennen sollte[4], den vor allem auf die größeren Städte konzentrierten aufgeklärten Geistlichen zuweilen mit publizistischer Wucht und Verve entgegen.

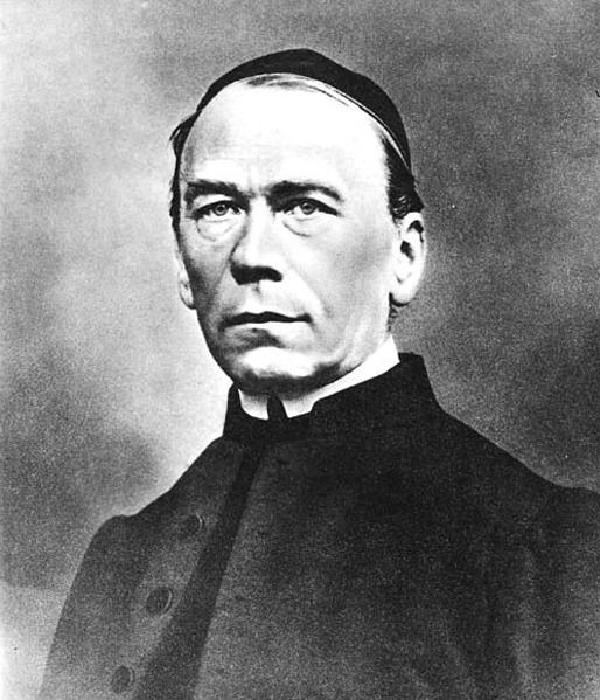

August Reichensperger, Porträt von Johannes Niessen (1821-1910), 1867, Original im Kölnischen Stadtmuseum. (Rheinisches Bildarchiv Köln)

Aber auch führende Kleriker bestimmten den kulturellen, politischen und geistlichen Weg der Kirche und des Kirchenvolks durch das Jahrhundert. Die politische Dimension des geistlichen Handelns war mit dem Ableben des Kurstaats nicht untergegangen. Sie gewann vielmehr über die liberalen Veränderungen des 19. und 20. Jahrhunderts neue Möglichkeiten der gestalterischen Mitarbeit. So fanden sich einige Kleriker auch aus dem Trierer Raum in der preußischen Landespolitik und in der Reichspolitik nach 1871 wieder.[5] Doch nicht nur eine tiefe politische Neuausrichtung griff nachhaltig, sondern auch eine grundlegende Neuausrichtung der Theologie, besonders der Ekklesiologie, in Forschung und Lehre, der Pastoraltheologie und auch ansonsten der Aus– und Fortbildung angehender Seelsorger. Darüber hinaus kam es zu einem sozialen Wandel der Struktur des Priesterkollegiums im Bistum Trier, allerdings mit der erwartungsgemäßen zeitlichen Versetzung. Doch wenden wir uns zunächst kurz dem Trierer Kleriker als Politiker in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu.

3. Der Klerus im Vormärz und in der Revolution

Über den südrheinischen Klerus im politischen Spiel des Vormärz und in den Parlamenten der 1848er Revolution ist bereits einiges geschrieben worden. Deshalb genügen an dieser Stelle einige wenige Hinweise, wie er sich hier positioniert hatte. Denn auch in der deutschen Nationalversammlung waren trierische Kleriker vertreten. Einige schlossen sich 1848 der äußersten Linken an, waren allerdings auch im Priesterkollegium der Moseldiözese nicht unbedingt der Mitte zuzuordnen. Sie gehörten eher einem älteren Reformflügel an, den Christoph Weber die „Aufgeklärten“ nennt. Er sieht die Ultramontanen, die Hermesianer sowie die „Aufgeklärten“ als eigene Gruppen des Klerus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.[6] Hermesianer und „Aufgeklärte“, die zunächst unterschiedliche ekklesiologische Vorstellungen hatten, verschmolzen angesichts des Drucks der strengkirchlichen Richtung miteinander, als die Anhänger Jansens und des Febronius nach und nach verstarben und die jüngeren Anhänger den Wunsch nach einer kirchlichen Reform mit den Hermesianern gemein hatten.

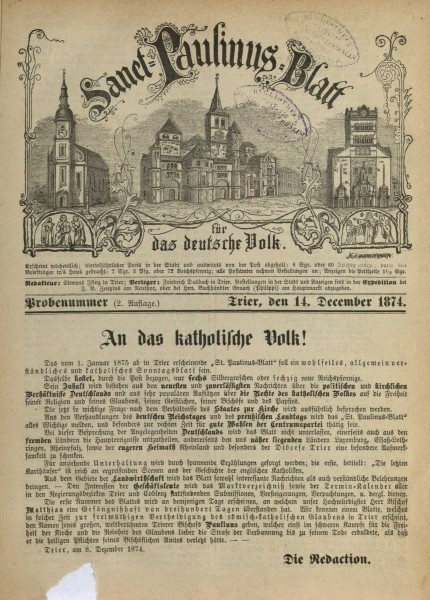

Probeausgabe des vom "Presskaplan" und späteren Reichstagsabgeordneten Georg F. Dasbach begründeten St, Pauliinus-Blatt, 14.12.1874. (Universitätsbibliothek Trier)

Aber die liberalen Katholiken des Vormärz waren gespalten in eine staats- und königstreue hermesianische Gruppe, die der Demokratie ablehnend gegenüberstand, und eine aufklärerische Gruppe um Johann Anton Joseph Hansen (1801-1875) und anderen Vertretern des Reformpriestertums, die schon 1831 eine synodale Verfassung für die Kirche und 1848 eine demokratische Verfassung für den Staat forderten. Der prominenteste Vertreter des Hermesianismus nach 1836, Carl Josef Holzer (1800-1885), war jedoch ein Kämpfer gegen die katholisch-demokratische Bewegung im Vormärz und während 1848 – die Gemengelage war also hochkompliziert. Dazwischen standen die Ultramontanen, die zum einen stark geprägt von einer konservativ-romantischen Vorstellung von Kirche und Gesellschaftsordnung waren, zugleich jedoch erkannten, dass in einem verfassten Staatswesen die Freiheit der Kirche besser geschützt werden könnte, als in einem absolutistischen Königtum, deren prominente Vertreter bis hin zum Herrscherhaus protestantisch waren. So war der Klerus von 1848 heterogen sowohl hinsichtlich politischer als auch theologischer Entwürfe. Stärker aktiv in der politischen Agitation und Arbeit vor und während 1848 waren allerdings die liberalen Kräfte, womit auch klar ist, dass es zu dieser Zeit keinen einheitlichen politischen Katholizismus in Volk und Klerus gab, sondern dieser vielmehr erst nach den ideologischen und politischen Auseinandersetzungen nach 1850 entstand.[7]

Lithographie v. G. Pönicke Die Zeitungs-Politiker”. “Der Radikale / Republikaner”. “Der Liberale / Constitutioneller”. “Der Conservative / Absolut. Monarchist”, 1849.

An dieser Stelle ist eine Darstellung der Geschichte des Vormärz und von 1848 nicht notwendig, da diese hinreichend bekannt ist und besonders zum Jubiläumsjahr ausreichend erforscht wurde.[8] Deshalb nur einige Gedanken zum Verhältnis des Klerus zur Revolution von 1848. Wie Weber feststellt, sind genuine Unterschiede in Zusammensetzung und Radikalität zwischen dem Trierer und dem Koblenzer Raum zu konstatieren. Denn im Koblenzer Raum stand den konservativen Katholiken um Hermann Josef Dietz (1782–1862) in den eigenen Reihen mit Josef Holzer ein wichtiger Gegenspieler und staatsfrommer Priester gegenüber, während in Trier liberale Kräfte kaum vorhanden waren und die strengkirchlich gesinnten Kleriker auch und besonders aus einem sozial motivierten antipreußischen Reflex der katholischen Demokratie und dem Konstitutionalismus das Wort redeten. Wilhelm Arnoldi (1798-1864) selbst konnte sich nicht so dezidiert festlegen, wie es manche Mitbrüder, aber auch die Behörden möglicherweise wünschten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Er musste aus opportunen Gründen zunächst den stark ausgeprägten Willen der katholischen Bevölkerung zur Veränderung offiziell zügeln und zugleich steuern. So machte er, der selbst wohl ein gemäßigter Konstitutionalist war, in einem Aufruf vom 31.3.1848 das Volk darauf aufmerksam, dass die Störung der öffentlichen Ruhe und Gewalttätigkeiten gegen Personen und Eigentum nicht im Sinne der Kirche wären. Auslöser dieses Aufrufs waren unter anderem antisemitische Ausschreitungen, die in der sozial angespannten Situation an der Mosel und in Trier selbst begründet lagen.

Die Position der klerikal-demokratischen Fraktion auf den Punkt brachte der Trierer Theologieprofessor und spätere Bischof Matthias Eberhard (1815-1876) in seiner Predigt anlässlich der Trauerfeier für die Opfer der Märzereignisse, der ein Vers aus dem 124. Psalm zugrunde lag, der Israels Dank für die Befreiung Ausdruck verlieh und auf David zurückgeht: „Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Strick des Jägers; der Strick ist zerrissen und wir sind frei.“[9] Was dieser „faktischen Anerkennung der Revolution durch die Trierer Kirche“[10] folgte, waren jene spezifisch revolutionären Aktionen, die im Rheinland und besonders in Trier mit einem zusätzlichen antipreußischen Reflex behaftet waren. Auch auf dem Dom wurde die schwarz-rot-goldene Fahne gehisst. Hier war die ultramontane Bewegung in besonderer Weise und noch stärker als in Koblenz demokratisch gesonnen, so dass es zu einem von der Obrigkeit gefürchteten Zweckbündnis zwischen Republikanern und „Ultrakatholiken“ kam.[11]

Insgesamt nahm die Kirche jedoch eine zurückhaltende Position ein, besonders während des Wahlkampfs, als zwei große Gruppen, die beide politische Veränderungen verfolgten und sich lediglich in Radikalität und Ausformung unterschieden, miteinander um die Stimmen des Volkes rangen, nämlich die Konstitutionellen und die Radikalen. Die Konstitutionellen traten ein für eine Monarchie unter liberalen Vorzeichen mit eingeschränkten und verfassten Befugnissen des Königs und vor allem für die Freiheit der Kirche. Sie hielten jedoch nichts von einer Auflösung der Länder und von den bisher teils gewalttätig verlaufenen Protestkundgebungen. Die Radikalen hingegen setzten sich für die Auflösung der Länder, Demokratie in republikanischer Ausformung und – wie die andere Seite auch – für die Freiheit der Kirche ein.[12] Zu den Konstitutionellen gehörten, abgesehen von Arnoldi, der jedoch als solcher nicht in Erscheinung trat, von den Priestern der Pfarrer von St. Gangolf in Trier, Adolf Johann Schue (1800-1879), der Kirchenhistoriker Jakob Marx d. Ä. (1803-1876), Matthias Eberhard, der Pfarrer von St. Antonius in Trier, Georg Remlinger (1807-1861), und in Koblenz der Pfarrer von St. Kastor und spätere Erzbischof von Köln, Philipp Krementz.[13] Auf Seiten der Radikalen waren unter den Klerikern die Pfarrer Peter Alff (1806-1857) aus Bitburg und Johann Anton Joseph Hansen (1801-1875) aus Ottweiler zu finden.[14]

Wilhelm Arnoldi, Bischof von Trier, nach 1864. (Sankt-Markuskirche in Wittlich)

So schien die katholische Sache in jeder Fraktion gut aufgehoben zu sein, waren auch Arnoldi und die hohen Geistlichen eher für eine konservativere Variante der Veränderung. Aufgrund der Zusammensetzung der beiden Gruppierungen war das Bild nach den Wahlen vom April 1848 für das südliche Rheinland uneinheitlich. Sowohl linke als auch liberale Kräfte konnten Wahlkreise für sich entscheiden. Aus dem Klerus wechselten Peter Franz Knoodt (1811-1889) für Neuwied nach Frankfurt und Peter Alff und Johann Anton Josef Hansen nach Berlin in die Vereinbarungsversammlung. Inwiefern die sozialen Herkunftsunterschiede dieser drei gewählten Priester bereits 1848 eine Rolle für diese Richtungsentscheidungen spielten, muss offenbleiben. Festzuhalten ist allerdings der Umstand, dass die katholische Bevölkerung und mit ihm auch der Klerus noch nicht jenes homogene, von sozialen Barrieren nur bedingt zergliederte, politisch einheitliche Milieu darstellte wie während und nach dem Kulturkampf.

Der Beginn dieser Milieubildung ist allerdings in der Tat in diese Zeit und besonders in die nun folgenden Jahre der Petitionsbewegung und Vereinsbildung zu datieren. Allerdings waren die Priester hierbei, wie schon die Zahl der Trierer Kleriker in politischen Ämtern erkennen lässt, vornehmlich geistliche Begleitung denn politische Führerschaft. Besonders durch Laien, aber auch durch engagierte Geistliche wie Eberhard und Marx wurden nun die Weichen gestellt nicht nur für den weiteren Verlauf der politischen Geschichte des Katholizismus, sondern auch für den Sieg der strengkirchlichen Richtung in Trier. Die Frage, inwiefern jene Priester, die 1848 in besonderer Weise auffielen, auch im Kulturkampf an vorderster Front standen, ist nur unzureichend zu beantworten. Zum einen ist festzuhalten, dass viele Aktivisten von 1848 im Jahr 1872 nicht mehr lebten oder zumindest nicht mehr aktiv waren, zum anderen war in den 1870er Jahren vornehmlich ein junger, nach strengkirchlichen Idealen ausgebildeter Klerus betroffen, der eben ordiniert die ersten Ämter annahm, und dem vor diesem Hintergrund behördlicherseits Steine in den Weg gelegt wurde. Dennoch muss die Frage vorsichtig bejaht werden, denn es waren nicht nur die 1848 besonders aktiven Mitstreiter, die das theologische Feld für den Kulturkampf bestellten, sondern viele, die etwa durch Predigten politisiert für Neuerungen und kirchliche Freiheit eintraten. Freiheit, speziell die kirchliche, war sowohl 1848 als auch 1872 das Schlagwort kirchlicher Interessen. Der bekannteste Kleriker, der sowohl 1848 als auch nach 1871 in das Visier der Behörden geriet, war vermutlich der Kulturkampfbischof Matthias Eberhard.[15]

Bleibt nachzutragen, dass am 3.6.1848 der Verfassungsausschuss der Deutschen Nationalversammlung den Grundsatz der Unabhängigkeit der Kirche vom Staat mit nur knapper Mehrheit ablehnte[16], mit der Folge von zahlreichen Petitionen und sonstigen Protesten aus Trier und Koblenz. In dieser Zeit und im Licht dieser ungünstigen Entscheidung beendeten auch die „Ultramontanen“ das Bündnis mit den Liberalen, denen sie misstrauten. Dafür entstanden nunmehr an zahlreichen Orten wie Koblenz, Trier, Andernach und Bernkastel Piusvereine, benannt nach Pius IX. (Pontifikat 1846-1878), der sein Pontifikat als liberaler Papst angetreten hatte. Führende Vertreter des Klerus in diesen Vereinen waren der sozial engagierte Bartholomäus Gommelshausen (1815-1901) und der unermüdliche Jakob Marx, der in eindeutigen Reden die Freiheit der Kirche forderte.[17] Hier, auf dem Höhepunkt der Zusammenarbeit zwischen Katholizismus und Liberalismus, ist zugleich ihr Ende und der Anfang der tiefgreifenden ideologischen Auseinandersetzungen der Folgedekaden markiert. Dieser Kampf sollte schließlich in einem Ereignis kulminieren, das wie kaum ein anderes der jüngeren deutschen und europäischen Geschichte auf eine große Bevölkerungsgruppe eine derart Generationen übergreifende Wirkung zeitigte – der Kulturkampf. Er führte zu einer doppelten Traumatisierung des sogenannten katholischen Milieus, aber auch zu einer Schwächung des bürgerlichen, insbesondere des liberalen Lagers in den zukünftigen, mitunter ideologischen Kämpfen des 20. Jahrhunderts. Der Katholizismus trug in dieser Auseinandersetzung ohne Zweifel einen Pyrrhussieg davon, indem er einerseits den staatlichen Repressalien standhielt und zum anderen jenes janusköpfige kulturelle Bollwerk bildete, das erst vor dem Hintergrund der Katastrophe von 1945 überwunden werden sollte.

4. Der Klerus auf dem Weg in den Kulturkampf

Obwohl jene Konflikte zwischen Kirche und Staat, die Nipperdey Modernisierungskonflikte nannte, und die exemplarisch das zweite Jahrhundert der Konfessionalisierung begleiteten, nicht auf das junge Reich und Preußen beschränkt waren, wurden sie dort mit besonderer Schärfe geführt. Bornkamm nannte sie sogar einen „innenpolitischen Präventivkrieg“.[18] Dieser „Präventivkrieg“ erschütterte, zumindest zeitweise, das Fundament des jungen Reichs und drängte die Katholiken an den Rand der Gesellschaft, indem er sie zu „Reichsfeinden“ erklärte, denen man unterstellte, dass sie ganz im Sinne des englischen Philosophen Thomas Hobbes (1588-1679) einer landesfremden Macht – dem Papst – dienten. Beredtes Beispiel preußisch-kurialer Misshelligkeiten war die Berufung des Prinzen Gustav zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1823-1896) durch Wilhelm I. (Regentschaft 1861-1888, ab 1871 Deutscher Kaiser) als ersten Botschafter an den Heiligen Stuhl. Die der preußischen Administration bewusste Brisanz dieser Berufung, die als Fait accompli, als bereits vollzogene Ernennung mitgeteilt wurde, war, dass Hohenlohe-Schillingsfürst Kardinal war, allerdings von staatskirchlicher und zugleich antijesuitischer Gesinnung.[19] Demzufolge musste Papst Pius IX. als Vorgesetzter des Kirchenmannes dessen Berufung ablehnen, was er auch am 2.5.1872 tat. Als Reaktion auf die Ablehnung hielt Bismarck (1815-1898) seine Canossa-Rede, in der er mit demagogischem Geschick nicht nur das Geschehen als einen unfreundlichen Akt zu beschreiben verstand, sondern außerdem zukünftige politische Aktionen ankündigte. An die Adresse Pius IX. rief er die geflügelten Worte: “Nach Canossa gehen wir nicht – weder körperlich noch geistig!“.[20]

Erzbischof Philipp Krementz, Köln, Dom, Kapitelsaal. (Dombauarchiv Köln)

Den außenpolitischen Unstimmigkeiten, die einer genuin innenpolitischen Inspiration folgten, lagen kirchenpolitische, auch theologische Symptome zugrunde, die zurückreichten bis in das Jahrzehnt vor der Reichsgründung, strenggenommen sogar darüber hinaus bis in die Zeit der „Kölner Wirren“, die nur vordergründig beendet waren und durch weitreichendes Entgegenkommen des Staates notdürftig übertüncht worden waren. Einen ersten Geschmack von der ideologischen Auseinandersetzung erhielt die Kirche während der Heilig-Rock-Wallfahrt 1844, als es zu scharfen Disputen kam und die Ronge-Bewegung einigen, wenn auch nur temporär begrenzten, Zulauf erhielt. Offensichtlich war die Kirche in einen kulturellen und ideologischen Gegensatz zum liberalen Zeitgeist geraten. Die liberale Vorstellung von der Suprematie des Nationalstaats gegenüber Kirche und weltanschaulicher Vereinigung, verbunden mit einem Überlegenheitsgefühl gegenüber Ultramontanismus, aber auch katholischer Theologie, beförderte den sich verbreiternden Gegensatz. Der 1864 erlassene „Syllabus errorum“ Pius IX. beschleunigte die Auseinandersetzung. Diese Schrift führte vorwiegend bei den liberalen und nationalen Kräften Preußens zu einem erwartungsgemäß empörten Aufschrei, während sie in der Seelsorgepraxis der mehrheitlich ländlichen Pfarren des Bistums Trier wenig bewirkte, abgesehen von Beschwerden über misslungene Predigten. Jedoch kamen solche Beschwerden schon vor dem Syllabus häufiger vor. Der nächste Schritt der Kirche war auch für den innerkirchlichen Frieden nicht ohne Wirkung und erfolgte auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1869/1870, als das Unfehlbarkeitsdogma erlassen wurde.[21]

Die notwendige theologische Auseinandersetzung fand in aller Schärfe statt. So richtete sich der Münchener Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger (1799-1890), der akademische Lehrer Lord Actons (1834-1902), in einer langen Artikelreihe in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ gegen das Dogma.[22] Ihm folgten weitere theologischen Verlautbarungen und Publikationen, vor allem von der Bonner Theologischen Fakultät und von der Fakultät in München, die schon 1841 Adolf Kolping aufgrund der dort gelehrten Theologie aus Bonn fortziehen lies.[23] Auch im Bistum Trier erregte das Konzil die Gemüter von Laien und Kleriker. Wie beim Zweiten Vatikanum wurden auch beim Ersten im Vorfeld viele theologische sowie theologisierend kirchenpolitische Fragen und Probleme nicht nur in den Gelehrtenzirkeln diskutiert. Berühmtes Zeugnis der Auseinandersetzung ist die Koblenz-Bonner Laienadresse und die Antworten darauf von geistlicher Seite. In der Koblenzer Laienadresse forderten Honoratioren aus der Rhein-Mosel-Stadt, darunter Oberlehrer, Regierungsräte, Kaufleute und sonstige im gesellschaftlichen und noch mehr im wirtschaftlichen Leben der Stadt Verantwortung tragende katholische Männer die deutschsprachigen Bischöfe auf, den ultramontanen, von den Jesuiten aus Rom gesteuerten Umtrieben Einhalt zu gebieten. Tatsächlich erkannten zahlreiche „liberale“ Katholiken (ein Attribut, gegen das sie sich wortreich und entschieden verwahrten) die römische Jesuitenzeitung „Civiltà cattolica“ und das jesuitische Umfeld des Pontifex als Urheber des wenig hilfreichen Syllabus und der Unfehlbarkeit. Der Koblenzer Laienadresse folgten weitere, im Bistum Trier etwa die Kreuznacher vom 28.1.1870. Darüber hinaus wurden im gesamten Diözesangebiet Unterschriften gegen strategische Neuerungen oder gar Veränderung der katholischen Glaubenslehre gesammelt. Die Unterschriftensammlungen sollten in der Folge noch pastorale Irritationen hervorrufen. Die strengkirchliche Richtung war in der Tat diejenige, die große Teile des katholischen Dogmengebäudes durch das ökumenische Konzil weitreichend und nicht ohne tagespolitische Hintergedanken verändert wissen wollte.[24]

Die Mehrzahl der Geistlichen stand dem Dogma unentschieden oder gar indifferent gegenüber, zumindest erfolgten kaum Proteste aus dem Pfarrklerus. Inwiefern die zahlreichen Abfassungen von Laienadressen im Vorfeld des Konzils von Geistlichen begleitet wurden, ist aufgrund der Quellenlage nicht zu eruieren. Allein die sechs von Bischof Eberhard gewünschten Ergebenheitsadressen der Trierer Hochschullehrer, die 1870 im Generalvikariat eingingen, sind Anhaltspunkt dafür, dass sich die Kirchenleitung der uneingeschränkten Zustimmung seitens Klerus und wissenschaftlicher Theologie nicht sicher war. Vier der sechs Adressen wurden von den aktuellen Hochschullehrern verfasst; diese standen dem Dogma ohnehin meist skeptisch gegenüber. Allerdings erfolgte auch die Abfassung einer Adresse durch den jungen Kaplan von Liebfrauen zu Trier, Peter Alexander Reuss (1844-1912), der den Lehrstuhl für Kirchengeschichte erhalten sollte. Bischof Eberhard lehnte im Vorfeld des Konzils die dezidierteste Formulierung der Unfehlbarkeit ab und verfasste angelehnt an eine Kompromissschrift der amerikanischen Bischöfe eine abgemilderte Dogmatik. Er hatte damit allerdings wenig Erfolg. Nachdem er eingesehen hatte, dass seine Position nicht mehrheitsfähig war, erbat er sich vor der Abstimmung beim Heiligen Vater die Erlaubnis, vorzeitig aus Rom abreisen zu dürfen, was ihm gewährt wurde.[25]

Die Kraft der strengkirchlichen Bewegung hatte einen großen Teil besonders der jüngeren Priester erreicht, aber auch viele deutsche Vertreter dieser Richtung traten dem theologischen Konstrukt des Dogmas skeptisch gegenüber. Dies führte zu einer Reihe von Missverständnissen und Fehldeutungen, bis hin zu den typischen Formen der Denunziation, die revolutionäre Veränderungen – und das Dogma war auf theologischem Feld eine revolutionäre Veränderung – hervorrufen. Besonders Pfarrer und Kapläne aus dem Koblenzer Großraum taten sich hervor, so etwa der Bendorfer Pfarrer Friedrich C. Fries (1816-1901) sowie der Bopparder Dechant Johann Baptist Berger (1806-1888). Fries berichtete innerhalb Jahresfrist von zwei Klerikern, die dem neuen Dogma kritisch gegenüberstehen sollten. Er nannte den gebürtigen Bocholter Alfons von Raesfeld (1835-1916), seit 1870 Pfarrer in Pfaffendorf, und den Sayner Johann Weisbrodt (1830-1893), der seit 1868 an St. Kastor in Koblenz Seelsorger war.[26] Raesfeld wurde unter Bischof Michael Felix Korum (1840-1921) zum Domkapitular ernannt, Weisbrodt bereits vor dem Kulturkampf zum Ehrendomherrn. Darüber hinaus war Weisbrodt einer jener Geistlichen, die mit Mut die Interessen der Kirchen gegenüber dem kulturkämpferischen Staat vertraten.

Dechant Berger sorgte sich eher um die pastoralen Probleme der Konzilsentscheidungen. Er stellte Anfragen bei der Bischöflichen Behörde, mitunter im monatlichen Turnus. So fragte er beispielsweise nach, ob er Laien, die eine Unterschrift geleistet hatten, kirchlich beerdigen oder ob er noch lebenden Oppositionellen die Kommunion austeilen dürfe. Darüber hinaus machten sich bei Berger mitunter inquisitorische Züge gegen den eigenen Berufstand bemerkbar. Allerdings richteten sich diese nicht, wie bei Fries, gegen gleichgestellte oder untergebene Kollegen, sondern gegen höhere Chargen der kirchlichen Hierarchie, wenn auch außerhalb des eigenen Bistums. So fragte er sowohl beim kroatischen Bischof Josip Juraj Strossmayer (1815-1905) als auch beim Generalvikariat in Trier voller Empörung nach, ob eine veröffentlichte kritische Rede gegen das Dogma, die den Namen des Bischofs trug, auch von diesem stammte. Sie war allerdings eine Fälschung, die noch Furore machen sollte.[27] Am 21.4.1871 kam es endlich zu einer Reaktion seitens des Generalvikariats: Die Behörde richtete an Berger die Frage, wer unter den Pfarrgeistlichen seines Wissens Anhänger des Dissidenten Ignaz von Döllinger sei. Bereits wenige Tage später erfolgte die Antwort aus Boppard: „In ergebenster Erwiderung Ihrer Zuschrift vom 21. beehre ich mich, Ihnen die Erklärung abzugeben, dass man mir Namen von Geistlichen […] nicht namhaft gemacht, sondern nur auf das Vorhandensein solcher berufen hat. Boppard, 25. April 1871. Mit tiefster Hochachtung, Berger, Dechant“.[28] Es würde allerdings nicht der historischen Wahrheit entsprechen, vermutet man in Berger nur einen Querulanten. Er genoss in Trier hohes Ansehen und hatte unter den Auseinandersetzungen der Zeit besonders zu leiden: Aufgrund der Beschlüsse des Konzils konstituierte sich die Altkatholische Kirche, die nachfolgend in der Diözese über Pfarren in Koblenz, Saarbrücken, [Idar]-Oberstein und eben auch Boppard verfügte.[29]

Diese Gemengelage mit dem keineswegs monolithisch dastehenden Katholizismus, dem liberalen, allen zeitlosen Verbindlichkeiten fern stehenden Zeitgeist, dem neu gegründeten, kleindeutschen und protestantischen Bismarckreich mit latentem Misstrauen gegen die unsicheren Kantonisten und Römlinge an Rhein, Mosel, Oder und Weichsel sowie Missverständnisse und strategische Fehler beider Seiten waren die Axiome der Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat, die Nipperdey als einen typischen Modernisierungskonflikt dieser Umbruchszeit bezeichnet, in dem es um kulturelle Vorherrschaft ging.[30] Doch in welcher Verfassung ging der Klerus der Diözese Trier in diesen Kampf mit der Staatsmacht? Wie hatten sich die Zusammensetzung, das Alter und die Sozialstruktur des Klerus seit 1848, beziehungsweise seit 1821 geändert. Oder anders formuliert: Inwiefern wirkte die theologische, ekklesiologische Neuausrichtung der Kirche rück auf ihre Funktionselite? Gab es möglicherweise Interdependenzen, Wechselbeziehungen, oder altkonservative Beharrung?

5. Die Alters- und Institutionsstruktur des Klerus

Eine Frage, die der schnellen Beantwortung bedarf und direkt mit den geistig-theologischen Einflüssen des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts zu tun hat, ist die nach der altersmäßigen und institutionellen Zusammensetzung des Klerus. Die altersmäßige Zusammensetzung soll im Anschluss zusammen mit den Neuweihen und den Seminaristenzahlen beantwortet werden. An dieser Stelle ist zunächst nochmal auf den Klerus, den ehemaligen Ordensklerus sowie die Zusammensetzung der Bistumsführung vor und nach 1848 einzugehen: Ehemalige Ordensgeistliche strömten in großer Zahl nach 1802/1803 in die weltliche Seelsorge. Nur wenige ließen sich endgültig pensionieren, nur eine Handvoll ehemalige Ordenskleriker heiratete und ließ sich laisieren, oder besser gesagt, laisierte sich selbst. Vielmehr versuchten sie nach 1803, mehr noch nach 1821, starken Einfluss auf Seelsorge, Bistumsleitung und geltender Theologie im südlichen Rheinland auszuüben. 23 Ordensgeistliche hatten nach 1800 hohe Ämter in der Diözese Trier inne, davon allein zwölf zwischen 1802 und 1827 und acht zwischen 1825 und 1848/1850. Somit war ihr Anteil nicht nur signifikant, sondern auch stark überdurchschnittlich, allerdings nicht höher als der der ehemaligen Kanoniker. Bekannte ehemalige Ordensleute im Domkapitel waren die Domkapitulare und Ehrendomherren Jakob August Stanger (1770-1845), Karl Albrecht (1746-1833), Matthias Josef Meurers (1760-1825), Edmund Bausch (1773-1847), Hubert von Pidoll (1734-1827), Johann Wilhelm Reichelstein (1773-1835) und Johann Schlemmer (1773-1851). Sie alle wurden noch in der Zeit Josef von Hommers ernannt. Immerhin waren damit fast drei Viertel aller Mitglieder des Kapitels ehemalige Ordensleute oder Kanoniker. Hinzu kam noch Weihbischof Wilhelm Arnold Günther (1763-1843), der vormals Mitglied des Rommersdorfer Prämonstratenserkonvents war, sowie der Limburger Franziskaner Johann Adam Nußbaum (1778-1852) als Delegat des Bischofs beziehungsweise als apostolischer Vikar in Ehrenbreitstein. Sechs der genannten Kleriker waren vormals Mitglied eines benediktinischen Konvents, vier waren Zisterzienser, zwei Benediktiner, je einer war Prämonstratenser, Franziskaner und Augustinerchorherr. Betrachtet man die Gesamtzahlen der Ordensleute, die nach 1803 in die Seelsorge drängten, so muss konstatiert werden, dass die wohlhabenden Orden benediktinischer Provenienz sowie die Regularkanoniker weitaus größeren Einfluss auf die Geschicke des Bistums hatten als die Bettelorden. Dieser Einfluss war geistig-theologisch meist aufklärerisch-episkopalistisch einzuordnen. So ist es wenig verwunderlich, dass der bereits erwähnte Bischof Arnoldi mit der Personalpolitik seines Vorgängers brach. Nach 1848, genauer mit der erwähnten Personalpolitik Arnoldis, aber auch dem Ableben der Ordensleute ging ihre Anzahl in der Bistumsleistung stark zurück. Unter Arnoldi waren nur noch Stanger, Schlemmer und Nußbaum an der Bistumsleitung beteiligt, Stanger bis 1845, Schlemmer bis 1851 und Nußbaum bis 1852. Danach wurden keine Ordensleute mehr berufen. Im Pfarrklerus waren 1821 174 Ordensleute aktiv, 1848 nur noch 15 und 1875 wieder zehn, die allerdings allesamt den umgekehrten Weg gegangen waren und zuerst Welt- und dann Ordenspriester wurden, beziehungsweise für das Bistum als Ordensleute pastorale Aufgaben wahrnahmen.[31]

Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei den Seminarprofessoren zu konstatieren. Auch hier hatte der Einfluss der Ordensgeistlichen signifikant nach 1820, beziehungsweise spätestens nach 1845 abgenommen. Allerdings war er hier nie so hoch wie in der Bistumsleitung, da Hommer bei der personellen Neuausstattung seines Seminars junge, unverbrauchte Hermesianer aus Münster und Bonn berief. Lediglich der Zisterzienser Reichelstein wirkte unter Hommer zwischen 1827 und 1831 als Regens bis er in das Domkapitel berufen wurde. 1848 und danach war niemand mehr im Trierer Professorenkollegium von einem Orden abgestellt worden.[32]

Bei der bischöflichen Funktionselite, gemeint sind Kapitel, Generalvikariat und Liturgischer Dienst am Dom, gab es einen vergleichsweise fließenden Übergang von der Ära Hommers als Bischof von Trier zur Ära Arnoldi. Arnoldi, der als Lehrer am Seminar 1826/1827 selbst ein Opfer Hommers war, musste auf zahlreiche Getreue seines Vorgängers zurückgreifen und konnte nur langsam die wichtigsten Positionen mit eigenen Leuten besetzen. Nur durch die lange Zeit seines Episkopats vermochte er tiefgreifende Veränderungen herbeizuführen – allerdings stets im Einklang mit dem Staat, da diesem die teilweise Besetzung einzelner Domkapitelposten in Trier zustand. Zu diesen Posten gehörte etwa der des Dompropstes. Dieser wurde vom preußischen König ausgewählt. Entsprechend fiel die Wahl 1849 auf den umstrittenen wie strengen Hermesianer und Freund Franz Xaver Kraus’ (1840-1901), Carl Josef Holzer, der bereits während der 1848er Revolution klar für den Obrigkeitsstaat Stellung bezogen hatte und dies auch während des Kulturkampfs wieder tun sollte. Weitere Vertreter des preußischen Königs waren Johann Josef Rosenbaum (1798-1867), der 1862 Domkapitular wurde, sowie Johann Nikolaus von Wilmowsky (1801-1880), der bereits 1842 Mitglied des Trierer Domkapitels wurde. Wilmowsky und Holzer sollten auch zu jenen wenigen Priestern zählen, die sich im Kulturkampf auf ein Staatsgehalt einließen. Nur zwölf Trierer Bistumsgeistliche ließen sich dazu hinreißen, zwei davon fanden sich im Domkapitel. Die genannten Kleriker Willmowsky, Rosenbaum und Holzer verband jedoch nicht nur die ideologische Gemeinsamkeit, sondern auch ihr Förderer Bischof Hommer. Zudem stammten alle drei Priester aus den von Hommer betreuten Pfarren bei Koblenz, als dieser dort wirkte.[33]

46 Kleriker wurden von Bischof Arnoldi zwischen 1845 und 1864 in gehobene Positionen des Bistums berufen. 61 waren insgesamt während der Ära Arnoldi aktiv. In den ersten Jahren des Episkopats vermochte Arnoldi seltener wichtige Positionen mit eigenen Leuten zu besetzen, vor allem, weil Hommer zuvor in den 1820er und 1830er Jahren mit zahlreichen Berufungen junger, unverbrauchter Kräfte für lange Zeit die Chance einer personellen Veränderung blockiert hatte. Hommer hatte damit Pflöcke eingeschlagen, die bis weit in die 1870er Jahre hinein Wirkung zeigten. Er selbst war radikaler gewesen als Arnoldi, was die Berufungspraxis anging. Von den Berufungen Charles Mannays (1745-1824) wurden fast alle nicht in die neue Struktur des Bistums Trier übernommen, vielmehr vertraute er auf jene Leute aus seinem Koblenzer Umfeld, die entweder durch ihn erzogen wurden, oder die mit ihm Kanoniker waren beziehungsweise zu einer späteren Zeit in den einschlägigen Instituten des französischen Bistum Aachen aktiv waren. So erhielten in den 20 Jahren des Episkopats Arnoldis nur zwölf Geistliche ein Kanonikat im Domkapitel, elf Kapitulare musste Arnoldi übernehmen. In die übrigen Spitzenpositionen des Bistums wurden durch Arnoldi zudem acht Geistliche berufen. Zwölf Priester erhielten unter dem Trierer Bischof mit Hang zur strengkirchlichen Observanz weniger bedeutende Funktionen im Generalvikariat, etwa als Dommusiker, Bistumssekretär oder als Domvikar. Wie stark der Einfluss Hommers auf die Bistumsspitze im 19. Jahrhundert war, verdeutlichen folgende Zahlen: 1837 waren im Domkapitel zu 100 Prozent Berufungen der Ära Hommer vertreten, 1842 waren es immerhin noch 87,5 Prozent, 1860 70 Prozent und 1873, zu Beginn des Kulturkampfes 40 Prozent. Erst 1890 kann von einem Domkapitel die Rede sein, welches sich völlig aus Kräften der strengkirchlichen Richtung zusammensetzte.[34]

War die Berufungspraxis Hommers vor allem durch langjährige persönliche Kenntnis oder sogar regionale Herkunft des Berufenen geprägt, so setzte mit Arnoldi ein neuer Stil ein. Bei Hommer stammten 50 Prozent der Berufenen aus den Rheindekanaten Koblenz, Engers und Remagen. Außerdem kamen 30 Prozent aus fremden Bistümern, waren aber bis 1821 in und um Koblenz aktiv gewesen. Von den nach 1824 Berufenen stammten mehr als 70 Prozent aus Koblenz und Engers. Unter Arnoldi verteilte sich die Herkunft auf zahlreiche Regionen und nicht nur auf die Eifel. Auch die Struktur der Herkunftsorte war bei Arnoldi eine andere als bei Hommer. Hommer bevorzugte vor allem den städtischen Klerus, allein zwölf Berufungen kamen aus den drei Groß- beziehungsweise Mittelstädten der Diözese. Unter Arnoldi verländlichte die Funktionselite, auch wenn der Klerus städtischer Herkunft immer noch einen hohen Anteil hatte. So kamen noch 23 Prozent aus einer der großen Städte, hingegen stammten mehr als 26 Prozent aus Kleinstädten und die übrigen überwiegend aus Landgemeinden. Die Verländlichung der Funktionselite wurde von den Nachfolgern Arnoldis bis 1901 fortgeführt. Unter dem Kulturkampfbischof Matthias Eberhard stammten 37 Prozent aller Neuberufenen aus der Eifel, knapp 20 Prozent von der Mosel. Neu war allerdings, dass auch die sich als Industrierevier formierende Saarregion Einfluss in Kapitel und Generalvikariat gewann. Unter Korum wurden die ersten Saarpriester berufen – vorerst jedoch nicht aus Arbeiterfamilien stammend.[35]

Eine Verländlichung der Funktionselite lässt sich aus der Sozialstruktur nicht unbedingt ablesen. Unter Hommer stammten 30 Prozent aus der Landwirtschaft oder dem Weinbau, bei Arnoldi betrug ihr Anteil nur noch 27 Prozent. Auch der Anteil an Handwerkerkindern war in etwa gleichgeblieben. Dafür war der Anteil an Dienstleisterkindern angestiegen, der Anteil von Priestern, die aus hohen Beamtenfamilien stammten, war hingegen gesunken. Fabrikanten-, Kaufmanns- und Arztsöhne waren, anders als bei Hommer, gar nicht mehr vertreten. Dafür erschien erstmals ein Arbeiterkind in der Riege der Trierer Funktionselite, ebenso ein Lehrersohn. Der Rückhalt des Klerus in den gehobenen Beamten-, Kaufmanns- und Fabrikantenschichten des alten Reiches war Vergangenheit, die neue Elite entstammte vornehmlich jener Schicht, die das Rückgrat des katholischen Milieus bilden sollte, der bäuerlich-handwerklichen Schicht. Die Arbeiterschaft, die sich erst an Saar und Sieg herausbildete, spielte für die Elite noch keine große Rolle.[36] Dies war auch nach Arnoldi, unter Bischof Leopold Pelldram (1811-1867), unter Matthias Eberhard und unter Michael Felix Korum der Fall gewesen. Bei allen drei Bischöfen sank der Anteil der Geistlichen bäuerlicher Herkunft im Domkapitel und im Generalvikariat zunehmend auf nur noch knapp 20 Prozent, der Anteil der Handwerkerkinder stieg hingegen auf mehr als 35 Prozent. Ebenfalls immer stärker waren Lehrerkinder in der Funktionselite vertreten. Die wieder zahlreicher werdenden Kinder aus Beamtenfamilien stammten nicht mehr aus vornehmen Sippen am kurfürstlichen Hofe. Ihre Väter waren vor allem Bürgermeister und Landvermesser, jedoch keine Landräte oder hohe Militärs.[37]

6. Die Priesterausbildung und theologische Richtungsänderungen

Bei den Hochschullehrern ist die Entwicklung anders verlaufen. Hier wurde Arnoldi schnell in die Lage versetzt, wie schon Hommer zwei Jahrzehnte zuvor, seine eigene kirchliche Richtung durchzusetzen. 19 Lehrstuhlinhaber und Dozenten stellte Arnoldi neu ein, zwölf wurden durch Pelldram und Eberhard berufen. Korum kam erst nach 1882 in den Genuss, einen völlig neuen Lehrkörper errichten zu können. Er berief 17 Lehrstuhlinhaber nach Trier, von denen jedoch sieben bereits unter Eberhard, also vor Schließung des Seminars lehrten. Grundsätzlich kann nur von zwei größeren Brüchen in der Seminarbesetzung gesprochen werden: 1827 und 1842. 1827 hatte Hommer zunächst Hermesianer auf die zentralen Lehrstühle gesetzt, Franz Xaver Boner (geboren 1801), Franz Xaver Biunde (1806-1860), Franz Xaver Scholl (1801-1860) und Johannes Josef Regenbrecht (1797-1854). Alle vier stammten nicht aus Trier, sondern aus Münster, dem Ermland und aus Köln. Hinzu kamen junge Trierer Nachwuchskräfte aus der Schule Hommers, etwa Johann Josef Rosenbaum (1798-1867) und der spätere Bischof von Münster, Johann Georg Müller (1798-1870) – beide aus Koblenz. In einem größeren Schlag gegen diese Richtung versetzte Arnoldi alle Hermesianer in den Pfarrdienst und besetzte das Seminar völlig neu. Nur ein Kleriker war über diesen Wechsel in der theologischen Ausrichtung hinaus im Seminar verblieben: der Kirchenhistoriker Jakob Marx. Fortan beherrschte die strengkirchliche, römische Ausrichtung das Bild, wenn auch Dozenten nachgeordneter Bereiche, etwa Stephan Lück (1806-1883) aus der Kirchenmusik oder Peter Schülzchen (1780-1854) als Ökonom weiterhin ihren Dienst im Priesterseminar taten. Diese Tradition setzten auch Eberhard und Korum fort. Trier stand seit dem großen Schlag gegen das Hommer-Seminar in der Tradition des Integralismus. Die Sozialstruktur des Seminarklerus war nicht besonders auffällig. Eine Hochschullehrerkarriere stand jedem offen, der intelligent und zielstrebig war und die Grundlagen der Glaubenslehre beherzigte. So stammten von den von Arnoldi berufenen Klerikern jeweils knapp 30 Prozent aus Bauern- und Handwerker-, 18 Prozent aus Dienstleisterfamilien. Ähnlich war auch das Bild zwischen 1864 und 1873, allerdings hatte sich in dieser Zeit der Anteil der Professoren aus Beamtenfamilien erhöht. Ihre Väter waren Pförtner, Polizist oder Sekretär. Auch die regionale Herkunft unterschied sich nicht von der des Gesamtklerus. Die meisten Seminarmitarbeiter stammten aus Kleinstädten und Landgemeinden, und zwar durchgängig im gesamten Untersuchungszeitraum. Der Anteil der Dozenten aus größeren Städten hatte sogar nach 1842 im Vergleich zur Ära Hommer stark zugenommen. Dagegen hatten die Berufungen aus fremden Diözesen abgenommen.[38]

Betrachten wir eingehender die Aus- und Fortbildung des angehenden Trierer Klerus zwischen 1848 und 1885. Im 19. Jahrhundert wirkten insgesamt vier Richtungen auf den Trierer Seminarnachwuchs. Eine weitere, die vor allem unter Clemens Wenzeslaus stark an den Seminaren vertreten war, hatte zudem noch starken Einfluss auf den aktiven Klerus, vor allem auch auf die Priester in hohen kirchlichen Ämtern. Diese früheste und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirkmächtigste Richtung war im weitesten Sinne der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, im engeren Sinne dem Episkopalismus, zuweilen auch dem Febronianismus oder gar dem Jansenismus verpflichtet. Namentlich sei an dieser Stelle als Lehrer aufklärerischer Provenienz Johann Wilhelm Josef Castello (1756-1830) genannt.[39] Dieser Richtung folgte zeitlich die scholastische Tradition unter Mannay, die frühe ultramontane Tradition des Vormärz, also die Kreise um Joseph Görres, und schließlich die ultramontane Tradition nach 1848. Diese Tradition war diejenige Arnoldis, Eberhards und Korums und sie bestimmte die Ausbildung im Seminar nach 1842. Allerdings beeinflusste die neue Linie nach 1842 kaum den aktuellen Klerus, der in die 1848er Revolution ging. Erst nach und nach wuchs der Anteil jener Vertreter in der Priesterschaft, die von hermesianischen Lehren nicht mehr berührt worden waren. 1848 etwa waren von den 746 aktuell tätigen Klerikern 223 in den alten Seminaren des Erzbistums sowie der französischen Bistümer Aachen und Trier ausgebildet worden und 523 in der Zeit zwischen 1821 und 1848. Von diesen waren nur 90 im Seminar Arnoldis, also weniger als 20 Prozent. Von den 918 im Jahr 1875 tätigen Klerikern waren 669 nach 1848 ausgebildet worden. Zehn Jahre später waren mehr als 90 Prozent durch die seit 1842 grundgelegte Schule gegangen, bis 1900 lag ihr Anteil bei fast 100 Prozent. Die Durchwirkung des Klerus mit den Ideen des Ultramontanismus hatte jedoch erst mit dem Kulturkampf und stärker noch danach zu Korums Zeit Erfolg gezeigt. Betrachtet man das gesamte 19. Jahrhundert, so war der wohl geistig wirkmächtigste Bischof der erste des neuen Bistums gewesen, der Koblenzer Josef von Hommer. Allerdings ist es auch wahr, dass man mit reinen Zahlenvergleichen der Wirklichkeit nur nahekommt, sie jedoch nicht vollständig trifft, denn schon in den 1830er Jahren gab es Seminarunruhen in Hommers Hermesseminar gegen ebenjene Inhalte, die dort als modern und zeitgemäß propagiert wurden.[40]

7. Die Entwicklung der Weihezahlen

Mit dem Wechsel im Bischofsamt kurz vor der 1848er Revolution ist auch eine geistige, theologische Richtungsänderung des Bistums erfolgt. Sie zeichnete sich auch durch andere Maßnahmen ab, wie etwa der Errichtung eines Konvikts in Trier und der Forcierung von Pastoralkonferenzen und sonstigen Fort- und Weiterbildungen. Auch in der Pastoral kam es zu einigen tiefgreifenden Änderungen, auf die noch zurückzukommen ist. Allerdings dienten diese Aktionen nicht nur der allgemeinen Neuorientierung, sondern auch einer anderen zentralen Zielsetzung, nämlich der Bekämpfung des zunehmenden Priestermangels. Die Trierer Kirche hatte nach einem kurzen Aufschwung in den 1820er Jahre ständig an Neupriestern verloren, die Weihezahlen waren durchgängig rückläufig. Dem wollte man unter anderem durch die Konviktsgründung entgegentreten. Denn, so die Analyse Bischof Arnoldis aus dem Jahr 1843, es bestand vor allem Mangel an Priestern aus dem ländlichen Raum. In der Tat war ihr Anteil, glaubt man den Vermutungen Jakob Marx‘ zu der förderlichen Wirkung von Stockgütern in der Eifel, im Ancien Régime seit 1800 angeblich stark rückläufig gewesen. Angeblich deshalb, weil auch 1802 der Anteil der Kleriker aus bäuerlichen Verhältnissen nie die 50-Prozent-Marke überschritten hatte. Doch zunächst zu den Weihezahlen: Seit etwa 1826 wurden wieder vornehmlich Weihen in Trier vorgenommen. Die alten Weiheorte für Trierer Kandidaten, Köln, Mainz und Metz wurden nach der Konsolidierung des neuen Bistums nicht mehr frequentiert. Trotzdem wurden jedes Jahr einige wenige Weihen außerhalb der Diözese vorgenommen, vornehmlich in Rom. Allerdings spielten diese Weihen in der Masse keine Rolle. Nach 1830 kam es zu einer tiefgreifenden Krise des Priesterberufs. Die Zahlen gingen stark zurück und fielen um 1848 auf ein Rekordtief. Dies hatte verschiedene Gründe. Zum einen hatten die Regionen Eifel, Hunsrück und Mosel mit zahlreichen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, die auch durch ein informelles beziehungsweise kirchliches Stipendiensystem nicht aufgefangen werden konnten. Zum anderen erstarkten nach 1821 nachhaltig die neuen Ordens- und Klostergründungen und traten direkt oder indirekt in Konkurrenz zu den Bistümern. In den 1820er Jahren gab es nur sehr wenige klösterliche Niederlassungen im Trierer Raum, bis 1850 hatte sich ihre Anzahl mehr als verdreifacht. Besonders der Redemptoristenorden zeigte eine große Wirkung auf junge Männer; allein von den als Bistumspriester geweihten Klerikern traten nach der Weihe zwischen 1830 und 1870 acht Männer diesem Orden bei, aber auch Benediktiner, Kapuziner, Jesuiten und Minoriten waren attraktiv für zahlreiche Vertreter des Weltklerus. Der dritte Grund für den Rückgang war die verblassende Ausstrahlung der Kirche in einer Zeit, die geprägt war von liberalem Bürgertum, materialistischen Strömungen und sonstigen ambivalenten massengesellschaftlichen Phänomenen. Die Öffnung der Kirche dem Zeitgeist gegenüber war vorerst gescheitert. Alte aufklärerische Modelle aus der Zeit des Ancien Régime, aber auch die Vorschläge Günthers und Hermes trugen nicht die erwarteten Früchte. Im Gegenteil, mit ihrer Etablierung unter Hommer ging der Rückgang der Weihezahlen einher – und er hielt über das Jahr 1842 hinaus bis weit in die 1850er Jahre an. Erst mit einer erneuten theologischen Selbstvergewisserung und der eindeutigen Profilierung einer sakramentalen Kirche nach Jahren des Wallfahrts- und Anbetungsverbotes Hommers und in Opposition zum vorherrschenden Zeitgeist gingen die Weihezahlen aufwärts und erklommen neue Höhen, die nur vor 1794 erreicht worden waren.[41]

Solch eine Entwicklung ist für einen anderen Zeitraum mit ähnlichen geistigen Vorzeichen schon einmal zu konstatieren. Auch in der Franzosenzeit, als im Mannay-Seminar vor allem die Scholastik gelehrt wurde, fanden jährlich - wieder mit der notwendigen zeitlichen Verschiebung - zahlreiche Weihen statt, trotz der offenen und krisenhaften politischen Verhältnisse während und nach den Befreiungskriegen. Der Niedergang setzte in einer Phase der Konsolidierung 1830/1832 ein und dauerte bis 1860 an. Von da an stiegen bis zur Schließung des Seminars in Trier die Weihezahlen stetig an. Die höchste Weihezahl wurde 1866 mit 44 Neuweihen erreicht, ein Wert, der erst 1899 wieder erreicht und 1900 übertroffen werden sollte. Auch in den Jahren danach wurden durchschnittlich mehr als 35 Weihen jährlich vorgenommen. Selbst in den ersten Kulturkampfjahren 1872-1874 fanden mehr Weihen statt als in den 1830er, 1840er und 1850er Jahren. Nachhaltig sanken die Weihezahlen erst Jahre nach der Seminarschließung, als die letzten starken Jahrgänge bereits ordiniert worden waren und kein Nachwuchs rekrutiert werden konnte. Trotzdem war in dieser widrigen Phase der Sedisvakanz und der brachliegenden Theologie in Trier eine große Zahl junger Männer bereit, den auch politisch beschwerlichen Weg zum Priestertum auf sich zu nehmen. 1880 wurden elf Kandidaten geweiht, in den drei Folgejahren sogar jeweils 14 – mehr als in den relativ freien Jahren 1831, 1835, 1837 und 1855. Und schon kurz nach dem Ende der Sedisvakanz und nach Öffnung von Konvikt und Seminar stiegen in nachvollziehbarer zeitlicher Versetzung die Zahlen stetig an, bis in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts Rekordzahlen erreicht wurden. In keinem Jahr nach 1899 erfolgten weniger als 40 Neuweihen, 1906 waren es sogar 52, ebenso 1912 und noch im Kriegsjahr 1914 bekamen 46 Kandidaten das Sakrament gespendet. Auch im Vergleich zur Bevölkerungsentwicklung bedeutet dies, im Gegensatz zur bisherigen Forschungsmeinung, die auf einen Rechenfehler im Schematismus von 1912 beruht, einen stetigen Anstieg der Weihezahlen im Bistum Trier. Der Altersschnitt war nach 1860 stetig gesunken, von 47,6 Jahren auf 45,7 Jahren 1875. Der kulturkampfbedingte Anstieg des Durchschnittsalters des Klerus auf 48,9 Jahren 1890 wurde bis 1900 wieder umgekehrt, als der Schnitt bei 45,9 Jahren lag. Insofern ist die Sachlage ähnlich der in der Diözese Münster.[42]

8. Die Sozialstruktur des Klerus

Auch in der Diözese Trier kam es nach 1830 zu einer zunehmenden Verstädterung, bedingt durch die Ausweitung der Industrialisierung an Rhein, Saar und Sieg, durch das allgemeine Bevölkerungswachstum sowie durch die immer stärkere Bedeutung des Handels. Beispielhaft ist dafür nicht nur die Entwicklung von Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis, sondern auch der durch Steinabbau geprägten Pellenz und im Neuwieder Becken. Dies hatte auch Auswirkung auf die Rekrutierung. Seit dem Ende des Ancien Régime erfolgte eine stetige Umschichtung des Klerus sowohl in sozialer als auch regionaler Hinsicht. Bis 1802 waren es vornehmlich der ländliche Raum und das kurtrierische Kernland, die das Hauptrekrutierungsfeld der Kirche bildeten. Besonders das Moseltal, die Eifel und die Rheinschiene stellten den Hauptanteil der Trierer Priester. Hingegen stammten von der Saar und aus dem Hunsrück kaum Kleriker und auch der Westerwald hatte nur einen geringen Anteil an der Priesterschaft. Seit 1821 verringerte sich der Anteil der Eifelpriester nachhaltig. Noch stärker war der Rückgang bei den Moselpriestern. Die urbanisiertere Rheinschiene konnte jedoch über das gesamte Jahrhundert ihren Anteil halten. Zuwachsregionen waren seit 1821 und stärker noch seit 1848 die Industrieregionen an Saar und Sieg. Der Hunsrück, der vorwiegend protestantisch geprägt war, spielte auch nach 1848 kaum eine Rolle. Auch die Einteilung der Herkunftsorte nach Größe spricht für sich. Der Anteil der Flecken und Einzelhöfe als Rekrutierungsfeld war seit 1800 deutlich zurückgegangen, von fast 10 Prozent auf weniger als 2 Prozent. Hingegen erfolgte seit etwa 1840 eine zunehmende Urbanisierung des Klerus, die ihren Höhepunkt zu Beginn des Kulturkampfs erreichte. 1875 stammten fast 60 Prozent der Kleriker aus städtischen, wenn auch oft klein- beziehungsweise landstädtischen Strukturen. Innerhalb der städtischen Gruppe war in der Tat der Anteil jener, die aus den Großstädten Koblenz, Trier und Saarbrücken kamen, stagniert und die, die aus Kleinstädten stammten, stark angewachsen. Dabei waren besonders die industrialisierten Städte und Industriedörfer, aber auch die älteren Mittelzentren immer wichtiger geworden. Als Beispiele seien Andernach, Mayen, Neuenkirchen, Kreuznach und Neuwied genannt. Der Anteil der Priester, die aus einer Kleinstadt kamen, betrug 1848 16,2 Prozent und stieg bis 1875 auf 21,5 Prozent. Er wuchs nochmals bis 1901 auf 25 Prozent. Der Anteil der Landstadt betrug 1848 12,3 Prozent, stieg bis 1875 leicht auf 15 Prozent, um 1901 auf unter 15 Prozent zu sinken. Ein ehemaliges Rückgrat der Priesterrekrutierung, die klassischen Residenzstädte des alten Erzbistums, kam auf immer geringere Anteile, zuletzt 1901 auf 15,1 Prozent. Allerdings war dieser Anteil regelmäßig höher als der Anteil an der Gesamtbevölkerung. Ebenso verhielt es sich bei den Kleinstädten, jedoch nicht bei den Landgemeinden. Diese stellten regelmäßig weniger Kleriker, als aufgrund ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung zu vermuten gewesen wäre. Bei den Großgemeinden verhielt es sich ähnlich.[43]

Die soziale Struktur des Klerus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich den Zeitläufen und den sozialen Umschichtungen durch Industrialisierung und Realerbteilung nur teilweise angenähert, obwohl bei Betrachtung der regionalen Herkunft ein anderes Bild zu erwarten gewesen wäre. Insgesamt hatte sich der Anteil an Ackerer- und Winzerkindern im Pfarrdienst über das gesamte Jahrhundert stabil gehalten, er war sogar nach 1870 stetig angestiegen. Kontinuierlich zugenommen hatte der Anteil der Handwerkersöhne, und das seit 1802. Zusammen stellten diese beiden Gruppen stets fast zwei Drittel des Trierer Diözesanklerus. Interessanter sind jedoch die Verschiebungen innerhalb der anderen Berufsstände. So war der Anteil jener Priester, die aus hohen Beamtenhaushalten stammten, seit dem Ende des Kurstaates stetig gesunken. Die neuen Dienstherren an Rhein und Mosel waren protestantisch geprägt, die alte Oberschicht hatte sich entweder eingeordnet oder auf den eigenen Besitz zurückgezogen. Zumindest war die Zielsetzung für ihre Jugend nun nicht mehr die Gewinnung eines lukrativen Kanonikats, sondern das Jura- und Kameralistikstudium in Bonn mit anschließender Verwaltungslaufbahn. Ihr Anteil betrug somit 1848 5,1 Prozent, 1875 4,5 Prozent und 1901 3,2 Prozent am Klerus, nachdem er 1802 noch 14,8 Prozent betragen hatte – und das bei einer exorbitant hohen Priesterzahl. 1802 kamen so viele Kleriker aus solchen Beamtenfamilien, wie 1875 von der gesamten Rheinschiene oder 1848 aus dem Handwerkerstand. Gesunken war auch der Anteil der Ärztesöhne, ebenso wie der der Fabrikantenkinder. Beide lagen allerdings bereits vor 1848 auf einem niedrigen Niveau. Der Anteil von Handel und Kaufmannschaft ebenso wie von Dienstleistung war in etwa gleichgeblieben, wobei innerhalb dieser Gruppen die Branchen wechselten. Zugenommen hatte jedoch der Anteil der Arbeiterkinder, vor allem nach 1848. Ebenso verhielt es sich mit dem Anteil der Lehrerkinder. Seit 1815 profitierten die Volksschullehrer von einer Sozialpolitik, die ihnen ein besseres Auskommen und eine soziale Profilierung garantierten. In manchen ländlichen Dekanaten waren Lehrerkinder zeitweise die einzigen, die sich für den Priesterberuf bewarben, so etwa zwischen 1875 und 1901 in Hillesheim, als 33 Prozent der Priester von dort aus Lehrerhaushalten stammten, ebenso in Daun, wo Lehrerkinder 1875 einen Anteil von 66 Prozent und 1901 von 60 Prozent stellten. Die Arbeiterkinder stammten vor allem aus den Industriezonen an Saar, Rhein und Sieg, aber auch aus dem Ton-Steine-Erden Landkreis Mayen. Ihr Anteil stieg seit 1848 von 2,9 Prozent auf 6,3 Prozent 1901. 1875 betrug ihr Anteil 4,4 Prozent. Betrachtet man nur die Neuweihen, so ist sogar seit etwa 1880 eine Proletarisierung des Klerus zu konstatieren. 136 von 544 zwischen 1901 und 1914 neugeweihten Kleriker kamen aus dem Saarrevier. Soweit die Sozialstruktur zu eruieren ist, stammte die große Mehrheit aus Bergmannsfamilien. Dies korrespondierte mit einem neuen pastoralen Konzept, welches auf die Situation der sich formierenden Massengesellschaft abgestimmt war, wenn auch etwas verspätet. Man kam ab von der reinen Pfarrseelsorge und widmete immer mehr Planstellen einer speziellen Gruppenseelsorge, die theologisch und pädagogisch vom Bistum sowie von der Hochschule begleitet wurde. 1848 gab es sieben solcher Stellen, 1875 14 und 1901 sogar 21. Somit lag ihr Anteil an den Seelsorgestellen immerhin bei 2,2 Prozent. Das Gros machte nach wie vor die Pfarr- und Kaplanstellen aus (43).[44]

9. Fazit

Die Zeit zwischen 1848 und dem Ende des Kulturkampfes war für das Bistum Trier und für die dortige Herausbildung einer strengkirchlichen Ausrichtung von zentraler Bedeutung. Der Erneuerung der Theologie im Sinne einer sakramentalen, spirituellen und rituellen Selbstvergewisserung folgte ein ungeahnter Aufschwung in allen Bereichen. Der Priestermangel, der vor allem Mitte des 19. Jahrhunderts die Arbeit in allen preußischen Diözesen beschwerte, wurde vorerst überwunden. Neue innovative pastorale Ansätze wie die Gruppenseelsorge, begleitet vom aufkommenden Verbandskatholizismus, aber auch die Konviktgründungen sowie die ständige Fortbildung des Klerus brachten der Kirche neue Möglichkeiten des Dialogs und der Vermittlung. Mit ihr einher ging die Verkleinbürgerlichung und später Proletarisierung des Klerus, nachdem schon zu Beginn des Jahrhunderts eine Verbürgerlichung oder Entaristokratisierung stattgefunden hatte. Für das Großbürgertum waren hohe kirchliche Ämter in preußischer Zeit nicht mehr erstrebenswert, für das kleinbürgerliche Milieu, aber auch für die Arbeiterschaft versprach die Kirche die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs. Die Spitzen der Diözese blieben nach Ableben der alten kurstaatlichen und zölibatär gebundenen Oberschicht in Händen einer kleinbürgerlichen Mittelschicht, der Zugang zu einer Bildungskarriere stand allerdings jedem offen. Bismarck traf am Vorabend des sogenannten Kulturkampfes auf eine geistig wie personell erstarkte, dynamische und im pastoralen Bereich durchaus innovative Kirche von Trier. Sie sollte dies auch nach 1885 bleiben, noch enger zusammengerückt und verbunden mit der Kirche in Rom.

Quellen

Bistumsarchiv Trier (BAT), Abt. B III 3: Das Bistum Trier und andere kirchliche Behörden (1756-1971)

Landeshauptarchiv Koblenz (LHAKO), Best. 403: Oberpräsidium der Rheinprovinz

Literatur

Bismarck, Otto von, Gedanken und Erinnerungen. Reden und Briefe. Mit einer Einführung von Theodor Heuss, Berlin [1951].

Boberach, Heinz (Hg.), Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politischen Bewegung 1830-1850, Band 2,2: April-Dezember 1848, Köln/Bonn 1976.

Bornkamm, Heinrich, Die Staatsidee im Kulturkampf, 2. Auflage, Darmstadt 1969.

Böse, Heinz-Günther, Köpfe der Revolution von 1848/49 in Trier und im Trierer Raum – Biographien – in: Dühr, Elisabeth (Hg.), „Der schlimmste Punkt in der Provinz.“ Demokratische Revolution 1848/49 in Trier und Umgebung, Trier 1998, S. 136-216.

Bryce, James, The Letters of Lord Acton, in: North American Review 178 (1904), S. 698-710.

Conzemius, Viktor, Adolf Kolping und Ignaz von Döllinger, in: Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein 164 (1962), S. 118-191.

Conzemius, Viktor, Aspects ecclésiologiques de l'evolution de Döllinger et du viex-catholicisme, in: L'Ecclésiologie au XIXe siècle, Paris 1960, S. 247-279.

Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Stuttgart 1996.

Engelberg, Ernst, Bismarck. Das Reich in der Mitte Europas, Berlin 1990.

Gall, Lothar, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Frankfurt am Main/Berlin 1993.

Hegel, Eduard, Das Erzbistum Köln zwischen Restauration des 19. Jahrhunderts und Restauration des 20. Jahrhunderts. 1815-196, Köln 1987.

Heinen, Ernst, Das Bistum Trier im Jahre 1848/49, in: Persch, Martin, Schneider, Bernhard (Hg.), Geschichte des Bistums Trier, Band 4: Auf dem Weg in die Moderne 1802-1880, Trier 1988, S. 531-549.

Heinen, Ernst, Der demokratische Katholikenverein/Piusverein Trier (1848-1850), in: Kurtrierisches Jahrbuch 30 (1990), S. 253-305.

Heinen, Ernst, Der katholische Volksverein/Piusverein Koblenz 1848/50 (53), in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 42 (1990), S. 193-216.

Herres, Jürgen, Das preußische Koblenz, in: Geschichte der Stadt Koblenz, hg. v. der Energieversorgung Mittelrhein GmbH, Band 2, Von der französischen Stadt bis zur Gegenwart, Stuttgart 1993, S. 49-118.

Herres, Jürgen, Politischer Katholizismus im Rheinland 1848/49, in: Politische Strömungen und Gruppierungen am Rhein 1848/49, Düsseldorf 1999, S. 39-70.

Herres, Jürgen, Vereinsbildung als Gesellschaftsreform. Die Anfänge politischer Parteien in Trier 1848-1851, in: Dühr, Elisabeth (Hg.), „Der schlimmste Punkt in der Provinz“. Demokratische Revolution 1848/49 in Trier und Umgebung, Trier 1998, S. 459-501.

Jedin, Hubert, Kleine Konzilsgeschichte. Mit einem Bericht über das Zweite Vatikanische Konzil, 8. Auflage, Freiburg [u.a.] 1986.

Kocher, Alice, Trier zwischen Revolution und Reichsgründung (1848-1871), in: Düwell, Kurt/Irsigler, Franz (Hg.), Trier in der Neuzeit, Trier 1988, S. 421-436.

Lichter, Eduard, Johann Wilhelm Josef Castello und die Aufklärung im Erzstift Trier. Eine Studie Castellos aus dem Jahre 1787, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 21 (1969), S. 179-227.

Mönckmeier, Friedrich, Die Rhein- und Moselzeitung, Bonn 1912.

Mooser, Josef, Das katholische Milieu in der bürgerlichen Gesellschaft. Zum Vereinswesen des Katholizismus im späten Deutschen Kaiserreich, in: Blaschke, Olaf/Kuhlemann, Frank-Michael (Hg.), Religion im Kaiserreich. Milieus, Mentalitäten, Krisen, Gütersloh 1996, S. 93-135.

Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866-1918, Band 2: Machtstaat vor der Demokratie, München 1992.

Noack, Richard, Die Revolutionsbewegung von 1848/49 in der Saargegend, in: Mitteilungen des Vereins für die Saargegend 18 (1929), S. 129-212.

Reichert, Franz Rudolf, Das Trierer Priesterseminar zwischen Aufklärung und Revolution (1786-1804), in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 38 (1986), S. 107-144.

Repgen, Konrad, Märzbewegung und Maiwahlen des Revolutionsjahres 1848 im Rheinland, Bonn 1955.

Rönz, Helmut, Der Trierer Diözesanklerus im 19. Jahrhundert. Herkunft – Ausbildung – Identität, 2 Bände, Köln [u.a.] 2006.

Rönz, Helmut, Zwischen pastoraler Neuorientierung und katholischer Tradition – Lebens- und Arbeitswelten des Trierer Weltklerus im 18. und 19. Jahrhundert, in: Neues Trierisches Jahrbuch 58 (2018), S. 163-180.

Schmolke, Michael, Priester als Journalisten, in: Gatz, Erwin (Hg.), Der Diözesanklerus, Freiburg [u.a.] 1995, S. 399-424.

Schüller, Andreas, Pfarrer Jean Baptiste Berger (1806-1888), in: Pastor Bonus 48 (1936/37), S. 263-273, 320-316, 345-353.

Schulte, Johann Friedrich von, Der Altkatholicismus, Gießen 1887, Neudruck Aalen 1967.

Sösemann, Bernd, Die konfessionelle Publizistik des 19. Jahrhunderts in der zeitgenössischen Auseinandersetzung und als Gegenstand der Forschung, in: Elm, Kaspar (Hg), Seelsorge und Diakonie in Berlin, Berlin 1990, S. 385-412.

Weber, Christoph, Aufklärung und Orthodoxie am Mittelrhein 1820-1850, München [u.a.] 1973.

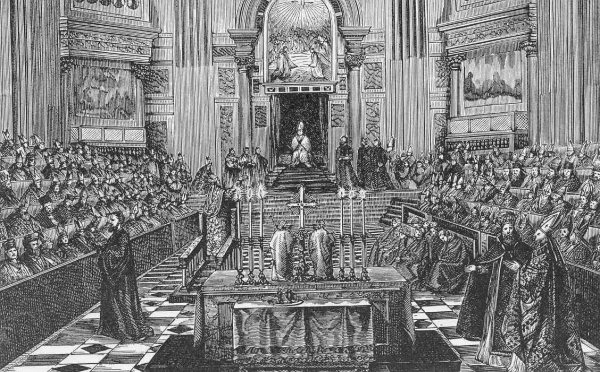

Das Erste Vatikanische Konzil, Abbildung von ca. 1880.

- 1: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 6-7; Sösemann, Publizistik, S. 385-412; Schmolke, Priester, S. 399-424.

- 2: Mooser, Milieu, S. 92.

- 3: Zitiert nach: Weber, Aufklärung, S. 25.

- 4: Zitiert nach: Mönckmeier, Moselzeitung, S. 3. Zum Selbstverständnis des Klerus vgl. auch: Rönz, Neuorientierung, S. 163-180.

- 5: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 5-6.

- 6: Vgl. Weber, Aufklärung, S. 76f.

- 7: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 529-530, 534.

- 8: Zur allgemeinen Geschichte des Vormärz und der Revolution von 1848 in Trier, Koblenz und in der Diözese Trier vgl. Heinen, Bistum, S. 531-549; Weber, Aufklärung, S. 149-177; Kocher, Revolution, S. 421-436; Herres, Koblenz, S. 49-118; Herres, Katholizismus, S. 39-70; Noack, Revolutionsbewegung, S. 129-212.

- 9: Bibel, Ps. 124, 7.

- 10: Heinen, Bistum, S. 535.

- 11: Vgl. Weber, Aufklärung, S. 152; Brief des Oberregierungsrates Birck an den preußischen Innenminister von Auerswald vom 29.3.1848, LHAKO 403/2550, S. 411-415.

- 12: Vgl. Herres, Vereinsbildung, S. 459-501; Repgen, Märzbewegung, S. 155-164, 197-207.

- 13: Vgl. Heinen, Volksverein, S. 193-216; Heinen, Katholikenverein, S. 253-305; Böse, Köpfe, S. 200-201.

- 14: Vgl. Repgen, Märzbewegung, S. 335-349.

- 15: Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 537.

- 16: Vgl. Boberach, Briefe, S. 217 Anm. 2.

- 17: Vgl. LHAKO 442/6425.

- 18: Bornkamm, Staatsidee, S. 66.

- 19: Vgl. Engelberg, Bismarck, S. 112.

- 20: Zur Debatte vgl. Bismarck, Gedanken, S. 396-400; Gall, Bismarck, S. 490-491.

- 21: Zu den weiteren Beschlüssen vgl. Jedin, Konziliengeschichte, S. 122-124.

- 22: Vgl. Conzemius, Aspects, S. 247-279; Bryce, Letters, S. 698-710.

- 23: Vgl. Hegel, Restauration, S. 532; Conzemius, Kolping, S. 118-191.

- 24: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 760-761.

- 25: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 761.

- 26: Weisbrodt wurde in einem Brief vom 23.8.1870, Raesfeld in einem später abgefaßten Schreiben denunziert, vgl. BAT B III 3, 14.

- 27: Vgl. BAT B III 3, 14.

- 28: Vgl. BAT B III 3, 14.

- 29: Vgl. Schulte, Altkatholicismus, S. 525-526; Schüller, Berger, S. 263-273, 310-316, 345-353.

- 30: Vgl. Nipperdey, Geschichte, S. 364-372.

- 31: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 177-184, 499-517.

- 32: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 488-497.

- 33: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 737-740.

- 34: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 745-749.

- 35: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 750-752, 998-1000.

- 36: Vgl. Rönz, Trierer Diözsanklerus, S. 512, 751.

- 37: Vgl. Rönz, Trierer Diözsanklerus, S. 999-1000.

- 38: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 721-733.

- 39: Vgl. Lichter, Castello, S. 179-227; Reichert, Priesterseminar, S. 107-144.

- 40: Vgl. Lichter, Castello, S. 179-227; Reichert, Priesterseminar, S. 107-144.

- 41: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 538ff.

- 42: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 1262ff.

- 43: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 1240-1251.

- 44: Vgl. Rönz, Trierer Diözesanklerus, S. 1251-1262.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Rönz, Helmut, Der südrheinische Klerus zwischen 1848 und der Beendigung des Kulturkampfes, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/der-suedrheinische-klerus-zwischen-1848-und-der-beendigung-des-kulturkampfes/DE-2086/lido/5da7156adee117.12767653 (abgerufen am 27.04.2024)