Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

Im Folgenden geht es um eine eher wenig bekannte Bewegung ambitionierter Bürger des Industriezeitalters, die für die Urbanisierung industrieller Ballungsgebiete an Rhein, Ruhr und Emscher eine interessante Rolle spielte. Um die Wende zum 20. Jahrhundert gründeten sich dort umtriebige Foren und lokale Einflussgruppen, die den gigantisch wuchernden Arbeiterdörfern mit ihren Werken, Halden und Brachen, aber ohne nennenswerte „urbane“ Infrastrukturen, zu Stadtrechten verhelfen wollten. Ein Großteil dieser tatsächlich ehrgeizigen „Bürgerinitiativen“ verkümmerte freilich auf den Schreibtischen der irritierten preußischen Bürokratie und blieb für ihre Protagonisten enttäuschend folgenlos.

Dieser Beitrag führt mitten hinein in das Kapitel einer Geschichte der hoffnungslos unterrepräsentierten bürgerlichen Gesellschaft im Industrierevier, fragt nach den Ursachen, Triebkräften und Ambitionen ihrer fleißigen Protagonisten im Bemühen um „Urbanität“ und erklärt die – in der Rückschau – bizarren Konflikte und Verhinderungsstrukturen auf dem Weg dahin. Die Rekonstruktion dieser ungewöhnlichen Geschichte führt damit zu Fragen nach den Kosten industriellen Wachstums, den ökonomischen und politischen Interessen und Zwängen sowie zu bürokratischen Pleiten, Pech und Pannen beim Versuch einer Gestaltung halbwegs humaner Lebensräume in Preußens „Wildem Westen“ der vorletzten Jahrhundertwende: Stadtentwicklung zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

2. Urbanisierung als Aneignung von „Räumen“

Urbanisierung wird gern als Teilstruktur der Modernisierung mit einem Nexus zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert beschrieben. Seit einigen Jahrzehnten verliert das optimistische Paradigma eines unaufhaltsamen Fortschritts im Gleichschritt der Faktoren an Überzeugungskraft. Die Vorstellung von einer Geschichte der Modernisierung als gleichsam parallelisierte Trends gesellschaftlicher Transformation hat offenbar ausgedient. Für alle, die sich mit dem Thema „historische Stadtentwicklung“ befassten, hatte dieser Umstand den deutlichen Vorteil, dass die Historiker inzwischen genauer hinschauen, wenn sie sich die Frage stellen, ob zum Beispiel die „Urbanität“ von Städten zwangsläufige Folge von Urbanisierung (= Verstädterung) war. Es gibt Regionen, für die eine Antwort darauf eindeutig negativ ausfällt. Junge industrielle Ballungsgebiete wie etwa das Ruhrgebiet zählen unbedingt dazu.[1] Denn dringt man etwas tiefer in die Strukturen der Stadtentwicklung dieser Region ein, stellt sich exemplarisch heraus, dass Urbanisierung nicht allein in einem euphemistischen Fortschrittsvokabular aufgeht, sondern eher als eine diskontinuierliche Entwicklung sowohl räumlich, zeitlich als auch klassenspezifisch unterschiedlich erfahren wurde.[2] Folglich erscheinen Städte dann nicht nur als Orte eines privilegierten Zugangs zur herrschenden Kultur, reflektieren sie nicht nur den jeweiligen Grad gesamtgesellschaftlicher Modernität, sondern werden vielmehr zum Fokus politischer Konflikte, Interessens- und Machtkämpfe, sozialer Widersprüche und Klassengegensätze im Prozess der Urbanisierung.

Deren „klassische Phase“ mit ihren „spezifisch städtischen Errungenschaften“ wie kommunale Leistungsverwaltung, „Daseinsvorsorge“ und Infrastrukturen[3], die ihren Siegeszug angeblich parallel zum Aufstieg des modernen Interventionsstaates antraten[4], erfährt damit eine wesentlich skeptischere Deutung. Das hat auch damit zu tun, dass Urbanisierung eine räumliche Komponente hat, der heute insofern eine „neue“ Bedeutungsdimension zukommt, als sich ein gleichsam fundamentaler Konflikt auftut, wo die entgrenzten ökonomischen und gesellschaftlichen (Wachstums-)Erwartungen auf die Begrenztheit der globalen Ressourcen stoßen, deren Konten wiederum durch die herrschenden Produktionsverhältnisse inzwischen regelmäßig weit überzogen werden. Übersetzt man also „Urbanität“ als einen im Wesentlichen räumlichen Aggregatszustand der Gesellschaft und beschreibt „Raum“ auch als sozioökologisches Ensemble menschlicher Erfahrung, Gestaltung, Kommunikation und Lernprozesse, also als soziale Kategorie[5], dann ist „Urbanisierung“ immer auch eine spezifische Form der Raum_aneignung_ und deren herrschaftliche Durchdringung.

3. Orte der Handlung: Industriedörfer im Ruhrgebiet

Im 19. Jahrhundert entstand zwischen Rhein, Ruhr und Emscher das sogenannte „Revier der großen Dörfer“.[6] Industriedörfer waren vor allem die im schwerindustriellen Boom der Hochindustrialisierung expandierenden Landgemeinden der Emscherzone, die gleichsam über Nacht rasante Aufstiege in heute kaum vorstellbaren Wachstumsraten erlebten. Wenn von der „klassischen Phase der Urbanisierung“ die Rede ist (Städte wuchsen in den Jahren nach 1870 in Deutschland noch schneller als in den USA), dann hatten diese Industriedörfer daran einen ganz erheblichen Anteil.[7]

Nun bezeichnet man als „Dorf“ traditionell die eher kleine Gemeinde mit geringer Bevölkerungsdichte, vornehmlich agrarischer und weitgehend homogener Bevölkerungsstruktur, mit natürlicher Umgebung, relativ begrenzter Mobilität bei vorwiegend informellen und personalen Sozialbeziehungen.[8] Hier aber ist die Rede von den einst stark expandierenden Landgemeinden in industriellen Agglomerationsräumen, die jedoch trotz beachtlicher Größe nicht oder aber reichlich spät in den Stand von Städten erhoben wurden. Dies war allerdings eine durchaus verbreitete Variante der Pseudo-Verstädterung im deutschen Kaiserreich, die aber lange Zeit von der historischen Stadtforschung – wenn überhaupt beachtet – höchstens Aufmerksamkeit als vermeintlich kuriose Sonderentwicklung fand, die sich kaum in die großen Theorieentwürfe fügen wollte.[9]

Ein Beispiel: Als der Gemeinderat im rheinischen Hamborn am 7.2.1906 mit 32 gegen 18 Stimmen ablehnte, einen Antrag auf Verleihung der Stadtrechte zu stellen, schien das dörfliche Schicksal der damals größten preußischen Industriegemeinde auf lange Sicht besiegelt zu sein. Bereits die kommunale, also die unterste politische Entscheidungsbehörde hatte sich als unüberwindbarer Stolperstein für diese anfangs mit so viel Optimismus gestartete Initiative erwiesen, die nichts anderes im Sinn hatte, als eine längst überfällige kommunalrechtliche Flurbereinigung in die Wege zu leiten: Die Stadterhebung eines mit seinerzeit 67.453 Einwohnern geradezu riesigen Industriedorfes, das noch immer nach der rheinischen Landgemeindeordnung von 1845 in der Fassung von 1856 verwaltet wurde.[10]

Dieses Schicksal teilte das „Dorf“ Hamborn mit dem Gros der stark expandierenden Landgemeinden in industriellen Agglomerationsräumen[11] vornehmlich des nördlichen Ruhrgebietes, der am schnellsten wachsenden Industrieregion Europas seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.[12] Bis dahin hatten sich hier die Verhältnisse eher beschaulich gestaltet. Die Landschaft war geprägt von versprengten Dörfern und kleinen Bauernschaften, und selbst die wenigen Landstädte wie Essen, Bochum und Dortmund erreichten zusammen nicht einmal die Hälfte des Hamborner Einwohnerstandes von 1906. Doch dann setzte von Süd nach Nord ein gewaltiger Industrialisierungsschub ein, der einen Massenzustrom von Arbeitskräften auslöste.[13]

Die Konzentration von Produktionsanlagen erfolgte zunächst im engeren Gebiet der Städte, später in den städtischen Randgebieten und der näheren Umgebung. Sehr bald siedelten sich um die ausgelagerten Industrieanlagen zuwandernde Arbeiter an, die unmittelbar oder später auch ihre Familienangehörigen nachziehen ließen. Industrielle Standortentscheidungen führten hier wie in Oberschlesien und Teilen Sachsens sowie im Saarland zu einem völlig neuen Siedlungstyp, der außer der zahlenmäßigen Größe rein gar nichts mit den traditionellen zentralen Orten, mit den alten Residenz- und Gewerbestädten, nicht mal mit den jüngeren Industriestädten an der Wupper gemein hatte. Kaum noch bildeten die ehemals dörflichen Kerne den Mittelpunkt solcher riesigen Agglomerationen. Ihre Entwicklung wurde von industriellen Werken bestimmt, die immer neue Arbeitersiedlungen gleichsam aus dem Boden stampften. Oder aber sie folgten dem Bau eines Bahnhofs an den neuen Wegstrecken.

Besonders betroffen war der nördliche Bereich des Ruhrgebietes, dort, wo neue Tiefbauzechen eingerichtet wurden und die Nachfrage an Arbeitskräften besonders groß war. Für die kleinen Orte der Emscherzone, die heute als das „eigentliche Revier“ angesehen wird, nahm diese Entwicklung zum Teil dramatische Züge an.[14] Vor allem das rapide Tempo personaler und räumlicher Verdichtung stellte diese Gemeinden vor Probleme, denen sie überhaupt nicht gewachsen waren. Immer häufiger erreichten solche Industriedörfer respektable Größen von weit über 10.000 Einwohnern, von denen es noch 1871 in Preußen erst fünf gab. Doch bereits 1910 existierten bereits 106 solcher Riesendörfer, von denen wiederum das erwähnte Hamborn eine einsame Spitzenstellung einnahm.[15] Schon vier Jahre nach dem bereits im Vorfeld in den Niederungen des Gemeinderat s gescheiterten Stadterhebungsantrag war das „Dorf“ auf geradezu unglaubliche 102.000 Einwohner angewachsen und hatte damit als erstes eine symbolische Grenze überschritten. Das „Dorf“ wäre unmittelbar in den Rang einer Großstadt aufgestiegen, hätte es nur Stadtrechte besessen.

Zeichnung des Stahlwerks von Alt-Bochum, um 1880. (Stadt Bochum, Pressestelle)

Anderen ging es nicht anders. Gemeinden wie Altenessen, Borbeck, Bottrop, Buer, Eickel, Gladbeck, Herne, Horst, Meiderich, Sterkrade oder Wanne – um nur die größeren und bekannteren zu nennen – waren vor Entwicklungsprobleme bis dahin unbekannter Art gestellt. Nur zögernd konnten sie der Verdichtung von Häusern, Industrieanlagen und Schienenwegen die wichtigsten infrastrukturellen Leistungen folgen lassen. Urbanisierung als planvolle Entwicklung städtischer Lebensformen, als lenkende Eingriffe in die Bauanarchie, in den Wildwuchs der Tiefbauzechen mit ihren chaotischen Gemengelagen aus betrieblichen Einrichtungen, Verkehrswegen, Halden, Brachen und Arbeitersiedlungen fand nicht statt. Der Einseitigkeit ihrer Entstehungsmotive entsprach das äußere Bild dieser gigantisch wuchernden Industriedörfer vor allem in der Emscherzone. Deren rasante Industrialisierung erzeugte einen Entwicklungsdruck, der es erforderte, innerhalb einer Generation eine hochmobile, junge, ehemals ländliche Bevölkerung mit überlebenswichtigen Dienstleistungen zu versorgen, Wohnungsbedarf zu decken, Schulen zu bauen, über Nacht aus dem Boden gestampfte Siedlungen infrastrukturell zu erschließen, verkehrstechnisch anzubinden, medizinisch zu versorgen. Mit anderen Worten: Eine funktionierende Infrastruktur beinahe aus dem Nichts heraus zu schaffen und der quantitativen Urbanisierung eine qualitative folgen zu lassen − eine Herkules-Aufgabe.

Untersucht man den historischen Zusammenhang von Urbanisierung und Politik in den Industriedörfern des Ruhrgebietes, bewegt man sich im Vorfeld von Fragen nach der Entstehung der spezifischen elementaren Soziokultur im „Revier“, nach der Eigenart von Verhaltens- und Bewusstseinspotenzialen zwischen solidarischem Zusammenwirken und privater Lohnarbeit, nach der Bewältigung eines Alltags zwischen Arbeit und Mobilität, den Überlebensstrategien zwischen Werk, Quartier und Kolonie, nach den Bedingungen politischen Handelns zwischen Anpassungsdruck und Radikalität – also der ungemein spannenden Frage nach der Entwicklung einer Arbeiterkultur, in deren Umfeld bürgerliche Lebensform (hier Urbanität) sich nicht als die Kultur durchsetzen konnte, deren hegemonialer Anspruch mithin stark beschnitten war.[16]

4. Machtstrukturen im Industriedorf

Mit anderen Worten: Die Unfähigkeit zur Stadtentwicklung lag vor allem an den eigentümlichen Sozial- und Machtstrukturen in den „Dörfern“. Der rasanten und unaufhaltsamen Industrialisierung und Besiedelung des zuvor eher siedlungsfeindlichen Raums folgten gewaltige Bodenspekulationen. Ehemals genügsame und bodenständige Bauern fanden sich plötzlich reihenweise als rasant verbürgerlichte Rentiers und „Schlotbarone“ in den Gemeinde- oder Stadträten wieder. Das mochte den einen oder anderen zwar überfordern, meistens aber fanden sie offensichtlich durchaus Gefallen an einer Politik, die den kommunalen Verwaltungen, welche anfangs noch in Hinterzimmern von Gasthöfen tagen mussten, Steine in den Weg legen konnte, wenn diese bemüht waren, wenigstens die allergröbsten Fehlentwicklungen doch noch in den Griff zu bekommen. Die Industriegemeinden an der Ruhr waren echte Steuerparadiese, Resultate einer radikalen, den Grundbesitz und die Industrie schonenden Fiskalpolitik, so dass man vielerorts noch 1911 auf jedwede Kanalisation, Straßenpflasterung oder Beleuchtung verzichten musste, geschweige denn ausreichende soziale Fürsorge- oder Schulsysteme entwickeln konnte.

Änderung war kaum in Sicht, wurden die knappen öffentlichen finanziellen Ressourcen doch in einem Spektrum sich gegenseitig überlagernder Interessensgruppen und Machtblöcke verwaltet, die der schwach ausgebildeten örtlichen Bürokratie nur wenig Spielräume boten für planvolle Gestaltung, zwingend notwendige Investitionen, kulturelle Angebote, geschweige denn soziale Fürsorge.

Und mittendrin die Bürgermeister, die wiederum – wenn sie mit den Gemeinderäten eine vernünftige Siedlungs- und Sozialpolitik verfolgen wollten – neben den geradezu erdrückenden Interessen der Industrie auch mit den inneren Querelen der lokalen Führungsschicht, deren oftmals irrationaler Beharrungskraft und obendrein noch mit der eigenen Verwaltung zu rechnen hatten. Diese Konstellation hatte ihre Ursachen. Im Rheinland wurden die Gemeinderäte unter den Bedingungen eines zugespitzten Dreiklassenwahlrechtes von alten und neuen Grundbesitzern dominiert, deren Interessen sich vornehmlich in einem entscheidenden Punkte trafen: Die öffentliche Verwaltung kurz zu halten. Die Rede ist vom sogenannten „Meistbegüterten-Recht“. 1908 saßen beispielsweise im Gemeinderat der rheinischen Gemeinde Altenessen 20 Meistbegüterte, aber nur zwölf gewählte Mitglieder − Tendenz steigend.[17]

Vor diesem Hintergrund waren die Interessen der Mehrheitsbevölkerung, also der Arbeiter eines Industriedorfes, praktisch nicht repräsentiert und hatten in der Regel keine hörbare Stimme im Gemeinderat. „Allenfalls bei Umzügen, Kirmessen, durch Saufereien und Raufereien, in denen sich allgegenwärtige Frustration in einer Unzahl von mehr oder minder organisierten Gelegenheiten entlud, wurden sie als Polizeiproblem aktenkundig.“[18] Zwischen Alteingesessenen und Arbeiterschaft konnten sich erst allmählich neue, zwischenbürgerliche Schichten aus kleinen und mittleren Gewerbetreibenden, freien Dienstleistungsberufen und Angestellten etablieren, waren gegenüber der Arbeiterbevölkerung aber hoffnungslos unterrepräsentiert. Dort, wo also nicht nur die Bürgersteige fehlten, war die bürgerliche Gesellschaft selbst physisch verloren. Und gerade auf diese hätten sich kommunale Verwaltungen noch am ehesten stützen können, gegen die eigene „Selbstverwaltung“, die von Industrie und Bodenspekulanten beherrscht wurde und die Masse der Bevölkerung draußen ließ.

5. Bürger in Bewegung: Die Stadtrechtskampagnen

Wollte man diese Verhältnisse ändern, so bedurfte es ganz besonderer Strategien, wollte sich eine randständige bürgerliche Gesellschaft zu Trägern der Planung im Dienst des „Allgemeinwohls“ aufschwingen. Immerhin wurde die „defiziente Urbanisierung“ der gigantisch wuchernden Industriedörfer durchaus als Gefahr für den sozialen Frieden, vor allem aber als ökonomischer Hemmschuh für die weitere Entwicklung erkannt. Was war zu tun?

Allmählich, etwa ab den 1890er Jahren kam in dieses industriedörfliche Dilemma Bewegung durch eine breite öffentliche Debatte über den Erwerb von Stadtrechten.[19] Worum ging es dabei?

Zwischen 1870 und 1914 stellten beinahe alle nicht städtischen Großgemeinden im Revier Anträge auf Stadterhebung bei den zuständigen Behörden. Was anfangs durchaus erfolgreich schien (Haspe, Gelsenkirchen, Wattenscheid, Gevelsberg, Meiderich und Herne), verendete jedoch ab 1898 erfolglos auf den Schreibtischen der Regierung.[20] Zumeist handelte es sich bei diesen Stadterhebungsanträgen[21] um die mehr oder weniger verkrampften Versuche einer Allianz aus örtlichen Verwaltungsspitzen und zahlenmäßig unbedeutendem Kleinbürgertum, die erstarrten lokalen Machtverhältnisse durch einen kommunalrechtlichen Statuswechsel aufzubrechen: Stadtrechte – das hätte gegenüber der zugespitzten Variante die Einführung des reinen Dreiklassenwahlrechtes bedeutet, damit die politische Basis der Selbstverwaltung verändert und schließlich für größere Unabhängigkeit von Grundbesitz und Industrie gesorgt.

Wer waren die Protagonisten? Die organisierte Interessenvertretung bürgerlicher Zwischenschichten wurde im rheinischen Bereich getragen von Kaufmanns- und Gewerbevereinen, während in Westfalen auch die Haus- und Grundbesitzerorganisationen, die sich als defensive Verbände gegen die verstärkte Versteuerung und baupolizeiliche Gebührenerhöhung gegründet hatten, an die Seite der Stadtrechtsbewegung traten, um ihren Spekulationsgeschäften Raum in den urbanen Planspielen zu sichern. Ein in der Theorie trickreiches Konzept: Über künftig mögliche Steuerrevisionen wollte man zunächst neue Finanzquellen erschließen und im Zuge einer gleichsam nachträglichen Stadtplanung die Arbeitergemeinden „urbaner“ gestalten. Die Attraktivität eines selbstständigen städtischen Gemeinwesens sollte anschließend die bürgerlichen Zwischenschichten stärken, gewerbliche und administrative Funktionen anziehen, Kultur zentral inszenieren und damit weiteren Mittelstand anlocken, der seine Geschäftsgewinne dann auch am Ort verzehren und selbstverständlich Steuern zahlen würde. Dieser Traum vom Stadtrecht wurde gleichsam zur Zauberformel bürgerlicher Urbanitätsphantasien im Industriedorf und sorgte für allgemeine Begeisterung an den Stammtischen, in den Vereinen und in den Medien. Und auch für den Historiker erfreulich: An kaum einer anderen Stelle ihrer Geschichte wird das Machtgefüge dieser Industriedörfer von innen her besser transparent als beim Vorgang der um die Jahrhundertwende kumulierenden Stadterhebungsgesuche. Als organisationsarme Gebilde haben so die Industriedörfer der Nachwelt äußerst seltene Quellen hinterlassen und damit exemplarische Einblicke in die politischen Konzepte des Urbanisierungsprozesses gestattet.

Tatsächlich haben etliche der Riesendörfer zwischen Oberhausen und Hamm zu Kaisers Zeiten oftmals jahrzehntelange Kampagnen für die Erlangung kommunaler Selbstständigkeit geführt, haben Anträge gestellt, die aber häufig nach einem langen, zumeist dornenreichen Marsch durch die Institutionen auf den Schreibtischen der preußischen Bürokratie oder bereits weit im Vorfeld lokalpolitischer Querelen verendeten. Und tatsächlich: Einige Industriedörfer wurden vom preußischen Innenministerium zu Städten erhoben, die Mehrzahl der Gesuche aber blieb erfolglos.[22] Der übliche Weg eines Stadterhebungsantrages verlief über die Instanzen Landrat und Regierungspräsident ins Ministerium und retour. Beispielhaft ist das, was der preußische Innenminister Eberhard Freiherr von der Recke (1847-1911) 1898 in der Stellungnahme des Regierungspräsidenten zum Antrag der Landgemeinde Altenessen lesen konnte: „Von den 22384 Einwohnern gehören 29 zu den Gewerbetreibenden in Großbetrieben, 2101 zu Gewerbetreibenden in Kleinbetrieben, 112 zum Stande der selbständigen Landwirte, 1670 zu den Staats-, Gemeinde- und Privatbeamten, aber 18157 zu den stark fluktuierenden Bergleuten und anderen gewerblichen Arbeitern, die also 81,1 Prozent der ganzen Bevölkerung ausmachen, während ein Hauptkriterium städtischen Lebens, der sesshafte Bürgerstand, überhaupt fehlt. […] Zu dem Nachteil ultramontaner pp Stadtverordneten Mehrheiten und der durch sie beeinflussten Bürgermeisterwahlen würden also städtische, und zwar von der Aufsicht des Landrates ganz losgelöste Polizeiverwaltungen treten. Zu welche Folgen dieser eine straffe Staatsaufsicht ausschließende Zustand in Zeiten wirtschaftlicher Krisen oder politischer Gärung im dichtest bevölkerten Industriegebiet des Preußischen Staates führen könnte, liegt auf der Hand, so dass ich mich mit dem Landrat von Essen auch aus diesen politischen Gründen grundsätzlich gegen die Verleihung der Städte-Ordnung an die fraglichen Arbeitergemeinden, in diesem Falle Altenessen, aussprechen […] muss.“[23] Damit war der Traum vom Stadtrecht zumindest in Altenessen ausgeträumt.

Fotografie der Kaiserpassage in Wanne. (Stadtarchiv Herne)

6. Urbanität als Planspiel: Die Stadtrechtskampagne in Buer

Anders ein paar Jahre später in einem Industriedorf weiter östlich, im westfälischen Teil des „Reviers“: Buer im Landkreis Recklinghausen, nahe Gelsenkirchen. Auch dort wurde im April 1907 von dem agilen Amtmann der Gemeinde den Aufsichtsbehörden ein ausgefeilter Antrag zur Begutachtung vorgelegt.[24] Dieser Stadterhebungsantrag war das Gemeinschaftsprodukt einer bürgerlichen Industriedorfelite mit der kommunalen Verwaltungsspitze. Er formulierte geradezu idealtypisch die urbanen Konzepte und Projektionen, auf die die Argumentation der Triebkräfte einer Modernisierung in der industriellen Provinz bereits baute oder durch einen Zuwachs an kommunaler Selbstständigkeit noch einzulösen gedachte. Diese Quelle dokumentiert und bündelt schon reichlich routiniert die oftmals eher dilettantisch wirkenden Profilierungsversuche der Nachbargemeinden aus den Jahren zuvor und steht hier exemplarisch für das Selbstverständnis der Stadtentwicklungsambitionen industrieller Landgemeinden, der Triebkräfte vor Ort und ihrer eigentümlichen Lesart der (sozialen) Verhältnisse.

Die Stadtrechtskampagne in Buer wurde getragen vom angestammten, alteingesessenen Bürgertum aus Handwerk, Handel und Gewerbe und der neuen Elite der Region, die als höhere Beamte die ortsansässigen Bergwerksgesellschaften repräsentierten[25], soweit sie im engeren Ort der 1907 42.163 Einwohner zählenden Gesamtgemeinde wohnten, welche sich auf eine Gesamtfläche von circa 6.200 Hektar verteilten.[26] Das Stadtentwicklungskonzept der im Ortskern residierenden Beamten (acht Amtsrichter, fünf Rechtsanwälte, zwei Bergwerksdirektoren, mehrere höhere Bergwerkbeamte, Gymnasialdirektor, Kreisschulinspektor, zehn Gymnasiallehrer), der fünf Geistlichen und rund 70 Lehrer und Lehrerinnen der niederen Schulen, der Handwerker, Kaufleute und Gewerbetreibenden hieß vor allem Zentrumsbildung[27]: Das „Dorf“ wollte eine „City“.

Die vorhandenen Ansätze eines kommerziellen und administrativen Kerns, der aus den dörflichen Resten der alten Freiheit Buer gewachsen war, galt es dabei zu entwickeln, wenn die urbanen Träume des lokalen Bürgertums Wirklichkeit werden sollten. Tatsächlich bildete die Ortschaft Buer das geographische und administrative Zentrum der Flächen-Gemeinde, um die sich drei reine Arbeiterdörfer gruppierten, die der Entwicklung der Zechenstandorte folgten. Im engeren Ort erinnerten zum Zeitpunkt der Antragstellung nur noch einzelne Spuren an die ländliche Vergangenheit. Fachwerkhäuser und enge Gassen waren bereits um die Jahrhundertwende durch zumeist dreigeschossige Wohn- und Geschäftshäuser an kanalisierten, mit Bürgersteigen versehenen, breiten Straßen abgelöst worden, die zumeist gepflastert und nur in Ausnahmefällen mit Basaltkleinschlag befestigt waren. Der Hauptgeschäftsverkehr spielte sich auf der 21 Meter breiten Essener Straße und der Hochstraße ab, für deren Hygiene öffentliche Vorsorge getroffen war: Der innere Ort verfügte über geregelte Straßenreinigung und Müllabfuhr. Die Ortserweiterung sollte einem Bebauungsplan in spe folgen, der für die Anlage neuer Straßen eine Mindestbreite von 14 Metern und eine Miniaturvariante der „Methode Hausmann“ in der verwinkelten Gemeinde vorsah, zu deren Arrondierung vor allem das Projekt einer 26 Meter breiten Ringstraße um den Ortskern beitragen sollte. Entsprechende Ortsstatute und Polizeiverordnungen formulierten den Anschlusszwang an das bestehende Wasserleitungs- und Kanalisationssystem, dessen Erweiterung den Haus- und Grundbesitzern angelastet wurde. Das gesamte Stadtentwicklungskonzept war auf dieses künftige Zentrum zugeschnitten und abgestimmt.

Administrative Funktionen nahm es bereits 1907 durch den Sitz der Amtsverwaltung des Amtsgerichtes, des Eich- und Katasteramtes, königlicher Notariate, Kreditinstitute, Kaufmanns- und Gewerbegerichte, der Pastorate beider Konfessionen, der Schulinspektionen sowie der Postämter und der Eisenbahnstationen war. Daneben böten – so der Stadterhebungsantrag – die ansässigen Verkaufsgeschäfte nach Umfang und Ausstattung „das Bild eines regen Treibens, das nirgends mehr zur Befriedigung ländlicher Bedürfnisse, sondern ausschließlich noch zur Erhaltung und Förderung eines bürgerlichen Lebens in lebhaftester Weise pulsiert“.[28]

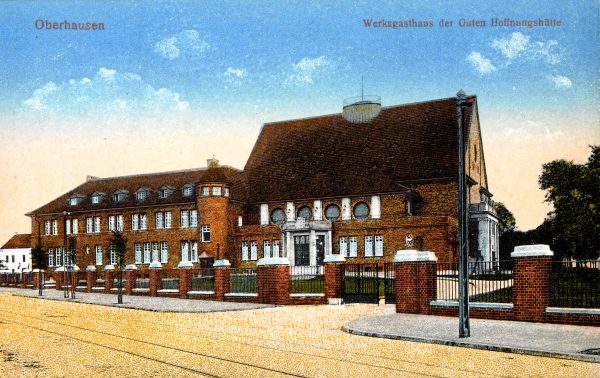

Das Groß- und Kleingewerbe der Gemeinde drängte sich im engsten Ortsbereich, das nach und nach repräsentative Bauten erhalten hatte: zwei Amtsgebäude, eine massige Hallenkirche der katholischen Gemeinde von Bernhard Hertel (1862-1927) im neugotischen Stil mit Sandsteinverblendung, ein Krankenhaus „als Kolossalgebäude“ mit 150 Betten. Und die Protagonisten der Stadtwerdung planten weiter in großen Dimensionen. In wenigen Jahren sollten neue Renommierobjekte als infrastrukturelle Investitionen hinzutreten: ein repräsentatives Rathaus, das der Verwaltung im großen Stil Platz bieten würde[29] und ein Gymnasium nebst Turnhalle und Aula als 300.000-Reichsmark-Projekt, das – selbst wenn die Kostenrechnung aufgegangen wäre – immerhin ein Drittel des Gemeindeetats des gesamten Haushaltsjahres 1903 oder den mehr als fünffachen Betrag ausgemacht hätte, den die Gemeinde 1906 für die „öffentliche Wohlfahrt“ veranschlagte.[30]

Schritt für Schritt sollte mit der Anlage repräsentativer Plätze, Parks- und Freizeitanlagen begonnen werden, als Ergänzung einer dann „gediegeneren“ kulturellen Infrastruktur im Herzen der Gemeinde, die bereits über drei Hotels, „vorzugsweise von der besseren Gesellschaft frequentiert, moderne Restaurants, Cafés und viele Gast- und Schankwirtschaften, mit durchweg luxuriösen Einrichtungen“ verfügte, in denen sich das Leben „der eigentlichen bürgerlichen Gesellschaft“ abspielte, die fast ausschließlich mit Haus und Hof ortsangesessen und im Bürger-, Krieger-, Flotten- und Vaterländischen Frauenverein vertreten war.[31]

Titelblatt der Begründung zum Antrag der Gemeinde Buer auf Stadterhebung. (Privatbesitz Vonde)

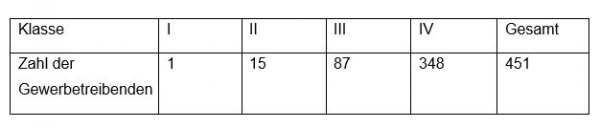

Diese „eigentliche bürgerliche Gesellschaft in Buer“, deren Nachholbedarf an Urbanität die Impulse für eine forciert Entwicklung des Zentralitätskonzeptes setzte, verteilte sich 1906 als Gewerbetreibende auf die vier Steuerklassen wie folgt[32]:

Diese dünne Schicht der mittelständischen und kleinen Gewerbetreibenden der 3. und 4. Steuerklasse nennt der Stadterhebungsantrag als eigentliche Triebkraft der kommunalen Autonomiebewegung und der „Modernisierung“ im Dorf. Die Realität aber dürfte dieser Zahlenangabe widersprochen haben, da sie sich auf den gesamten Gemeindebezirk, also auch die Randbereiche bezog, die, nach und nach durch die elektrische Straßenbahn in den projektierten städtischen Kern integriert, die Opposition der „small shop keepers“ in den Vierteln gegen solche existenzgefährdenden Zentralitätskonzepte spürte. Tatsächlich dürfte also die Stadtrechtsbewegung in Buer aus der ebenso exklusiven wie überschaubaren Schicht bürgerlicher Honoratioren im engeren Ort bestanden haben, die den „Lawn Tennis Club“, die Lese-, Musik- und Gesangsvereine besuchte, das Fehlen eines besonderen Gemeindeparks beklagte und die Besitzungen des Grafen Westerholt-Arenfels (Schloss Berge) mit großen Wasserflächen, Grünanlagen und verpachteten „Vergnügungsetablissements“ zu sonntäglichen Spaziergängen nutzte. Ihre Refugien verließ die „eigentliche bürgerliche Gesellschaft“ nur, wenn nach getaner Arbeit „die niederen Genres der Volksbelustigung“ im Varieté-Theater mit Wiener Café lockten.[33]

Für den Ausbau der Planungskapazitäten, die infrastrukturelle Modernisierung der Innenstadt in spe und die erhoffte gewerbliche Aufwertung des Kernbereichs der expandierenden Landgemeinde bedurfte es vertretbarer Argumente gegenüber den gestrengen Aufsichtsbehörden, die mögliche Ablehnungsgründe von vornherein entkräften sollten. Wenige Monate zuvor noch hatte der Kreistag mit 20 gegen 10 Stimmen den Parallelantrag der Nachbargemeinde Bottrop auf der Grundlage von diesen sieben Punkten abgelehnt:

- der vorwiegend ländliche Charakter der Gemeinde, die kaum gepflasterten Straßen, geschlossene Bebauung und einen nur unbedeutenden Kern aufweise;

- nur 63 Straßen seien mit Bürgersteigen versehen;

- von 10.811 Zensiten seien 6.000 Arbeiter staatssteuerfrei veranlagt;

- von den 310 Gewerbesteuerpflichtigen zählten mehr als zwei Drittel zur 4. Klasse;

- Entwicklungsrückstände „allgemeiner Art“;

- der hohe Anteil polnischer Bevölkerung als „politischer Grund“;

- die nur geringen finanziellen Vorteile der Gemeinde durch die angestrebte Kreisfreiheit.[34]

Gegenüber solchen Kriterien hätten nur harte Zahlen und Fakten weitergeholfen, die die prinzipielle Unterschiedlichkeit der Verhältnisse in Buer dokumentieren konnten. Die Väter des Stadterhebungsantrags behandelten die Bedingungen, die die Behörden an die städtische Qualität eine Gemeinwesens banden, als Ermessensfrage und wiesen drauf hin, dass eine großflächige Gemeinde wie Buer mit circa 3.000 Wohnhäusern immer einen Sondertyp darstellen würde, der nur punktuell geschlossene Bebauung aufweisen könne und sich erst allmählich verdichten würde. Der Ausbau der Straßen könne wohl als äußeres Zeichen der Ausstattung eines Ortes, nicht aber als die Bedingung städtischen Lebens angesehen werden. „Die Städte im preußischen Staate, die überhaupt keine Bürgersteiganlagen besitzen, dürften nach Hunderten zählen. Städte im preußischen Staate mittleren Grades aber, welche wie Bottrop 63 Straßen mit Bürgersteigen aufweisen, werden sogar zu den Ausnahmen zählen.“[35]

Auch bezüglich der Gewerbe- und Sozialstruktur verzichtete der Buer’sche Antrag auf die Anlage von Zahlenmaterialien, die lediglich die weitgehende Übereinstimmung der Verhältnisse dokumentiert hätten. Stattdessen setzten die Verfasser ganz auf die Durchschlagskraft historisierender Argumente. Zwar sei der städtische Ursprung der ehemaligen Freiheit Buer nicht urkundlich nachweisbar, ihre städtischen Privilegien aber noch aus dem 18. Jahrhundert überliefert. 1811 sei die alte Freiheit zusammen mit den Gemeinden Horst, Gladbeck und Westerholt „durch einen Gewaltakt des korsischen Eroberers“ zur Mairie vereinigt und 1815 auf Dauer auf den Stand einer Preußischen Landgemeinde zurückgestuft worden. Dennoch seien die Hoffnungen auf eine Wiederherstellung städtischer Rechte nie völlig verblasst und „die neueste Zeit, welche durch den ungeheuren Aufschwung der Kohlenindustrie eine neue Stadt zwischen den Resten der ehemaligen Freiheit hervorgezaubert hat, lässt die alten Hoffnungen und Wünsche mächtig wieder aufleben“.[36]

Die Hoffnungen und Wünsche der Bürgerschaft zu Buer konzentrierten sich zuerst und vor allem auf die Wiederbelebung des früheren Verkehrsmittelpunktes des Vests, den es unter den Vorzeichen der wirtschaftlichen Konjunktur zum Mittelpunkt des Verwaltungsbezirkes auszubauen gelte, von dem aus die wirtschaftliche Planung des künftigen Stadtgebietes stattfinden sollte.[37]

Solche Ambitionen glaubhaft zu machen, die Ausstrahlung der geplanten Geschäftsstadt und den Reichtum an potenzieller Nutzfläche nachzuweisen, bemühte sich Buers Stadterhebungsantrag, der die Zukunft eines selbstständigen und künftig blühenden Gemeinwesens in euphemistischen Wendungen beschrieb.

7. Realitäten

Die Kehrseite der geplanten Entwicklung lag jedoch an der Peripherie der Gemeinde, in den Ortschaften Erle, Resse und Beckhausen, dort, wo durch den Einzug der Bergwerksgesellschaften vor der Jahrhundertwende Arbeitersiedlungen buchstäblich aus dem Nichts heraus emporgewachsen und vollständig auf die industriellen Bedürfnisse zugeschnitten waren. Hier erhielt die krasse soziale Ungleichheit der Bevölkerung gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft im Ortskern gleichsam eine räumliche Dimension, wurde die ungleiche, von ihren Protagonisten aber akzeptierte Entwicklung der Gesamtgemeinde besonders drastisch deutlich.

Im knapp 15.000 Einwohner zählenden Erle symbolisierte die 21 Meter breite Durchgangsstraße mit ihrer stucküberladenen Bebauung zwar in gewisser Weise noch den Rausch der Gründerzeit und bildete eine Art gewerbliches Unterzentrum, in dem sich im Laufe der Jahre zaghaft kleine Kaufleute und Handwerksbetriebe etabliert hatten. Nur wenige Meter entfernt öffnete sich dann die Lebenswelt der Arbeiterbevölkerung, die, zumeist bei der Zeche Graf Bismarck beschäftigt, auf öffentliche Infrastrukturangebote beinahe vollständig verzichten musste. Die Straßen waren weder gepflastert noch kanalisiert, das Elementarschulwesen auf den dringendsten Bedarf zugeschnitten, die Schulen dunkel, feucht und stickig, die Wohnverhältnisse mitunter katastrophal, medizinische Versorgung nur über ambulante Dienste notdürftig aufrecht zu erhalten.

Einen ähnlich niedrigen Stellenwert genossen im Rathaus die beiden anderen reinen Arbeiterdörfer Resse und Beckhausen. Die Ortschaft Resse war als Kunstprodukt der Zeche Ewald in den Jahren 1895 bis 1898 auf freiem Feld entstanden und zählte 1906 5.060 Einwohner. Das „Dorf“ Beckhausen wirkte insgesamt eher wie eine weitgestreckte Streusiedlung mit 4.628 Einwohnern als eine geschlossene Ortschaft, deren Mittelpunkt man bestenfalls bei einer katholischen Notkirche vermuten konnte.

Der Kontrast, den diese umliegenden Arbeitergemeinden zum Rathausviertel bildeten, konnte krasser kaum sein und verlor an Schärfe nur durch die große Distanz zum Zentrum. Einen Ausgleich der unterschiedlichen Lebensqualitäten sahen die offiziellen Stadtentwicklungskonzepte nicht vor. Dieser blieb auch weiterhin dem Wohlwollen und der Konjunkturlage der Zechengesellschaften überlassen. In Erle entstand so vor dem Ersten Weltkrieg die Bismarck-Siedlung als Typ einer Gartenstadt, die jetzt in scharfem Kontrast zur düster nüchternen Häuserzeile an der angrenzenden Augustastraße stand, die als typisches Beispiel früher Koloniebauten gelten kann. Die Bauherren imitierten hier durch altfränkische Fassadengestaltung die Bauweise süddeutscher Kleinstädte, ganz in Anlehnung an Vorstellungen der jungen Gartenstadtbewegung, städtische und ländliche Lebensweise als Kompromiss zu verbinden. Die Reichweite solch patriarchalischer Sozialpolitik aber blieb begrenzt und Siedlungen des Typs Bismarck, die im gepflegten Heimatstil das idyllische Bild einer humaneren Wohnumwelt suggerieren sollten, eine kitschig−pittoreske Ausnahme.

Extreme Unterversorgung im Bereich kommunaler und privater Dienstleistungen prägte den Alltag in diesen Randbereichen, die auf die Industriewerke und nicht auf den Ortskern ausgerichtet blieben und sich zu mehr oder weniger geschlossenen Exklaven entwickelten. Ihre Bewohner tauchten in den urbanen Planspielen der Gemeindeverwaltung höchstens als statistische Größen auf, als Menschenmaterial, das wirtschaftliches Wachstum und städtische Potenz signalisieren sollte. Ansonsten spielten die Statisten an der Peripherie nur eine Rolle als Akteure einer eingebildeten Bedrohung, der man durch die strikte Trennung von bürgerlicher Residenz, Fabrik und Arbeiterwohngegend entgegenzutreten gedachte.[38]

Oberschicht und Verwaltungsspitze planten an den Bedürfnissen der Mehrheitsgesellschaft im Industriedorf vorbei ihr integriertes Behörden-, Geschäfts- und Kulturzentrum, nahmen die Gemeinde mit ihrem großen Raumangebot in Besitz und beabsichtigten, ihre urbanen Projektionen in Rechtstitel einzulösen, die ihnen größere Handlungsspielräume gegenüber der Staatsaufsicht, eine weitere Differenzierung und Professionalisierung der Verwaltung, den Aufstieg in die nächst höhere Serviceklasse, die Entlastung von störenden Kreisabgaben, bessere Kreditchancen und nicht zuletzt dem Amtmann den Bürgermeistertitel einer aufstrebenden Stadt versprachen; insgesamt also eine Offensivstrategie, von der man hoffte, sie sei außerdem das probate Mittel gegen Steuerflucht und den drohenden Zugriff der durch Grillos und Kirdorfs Kapital entfachten Expansionslust der südlich angrenzenden Nachbarstadt Gelsenkirchen.

Gewiss, die Stadtentwicklungskonzepte in Buer waren auf die Besonderheiten einer gewachsenen Ortschaft zugeschnitten, die bereits vor der Industrialisierung bescheidende zentrale Funktionen übernommen hatte und seit dem Einzug des Bergbaus, der das Gebiet nördlich der Emscher relativ spät erreichte, in ihren Grenzen über ein großes Raumangebot verfügte, dessen industrielle Nutzung durch ein eher weitmaschiges Schachtnetz des Bergbaus bestimmt wurde. Buer nahm seit der Jahrhundertwende auch insofern eine Sonderstellung im Landkreis Recklinghausen ein, da es den anderen expandierenden Gemeinden, gemessen an ökonomischen und demographischen Wachstumsraten, noch deutlich den Rang abgelaufen, neben der Kreisstadt zentrale Funktionen übernommen und einen relativ festen Kreis sesshafter, zum Teil altheimischer, bürgerlicher Zwischenschichten aufzuweisen hatte.

Auch der Umstand, dass die Gemeinde noch vor dem Ersten Weltkrieg dann tatsächlich die ersehnten Stadtrechte erhielt, unterstreicht ihre Sonderstellung unter der Mehrzahl der rheinisch-westfälischen Industriedörfer, deren vorindustrielle Dorfkerne wesentlich schwächer waren oder erst später zu Ausstrahlungs- und Kristallisationspunkten für die peripherisch verstreuten Trabantenkolonien ausgebaut wurden. Wie unvollkommen dies selbst in Buer schließlich gelang, darüber klagte später noch der Zehnjahresbericht der Stadtverwaltung von 1921, der feststellte, die Lage der öffentlichen Gebäude entspreche nur ansatzweise städtischen Gesichtspunkten.[39] Der Planungselan, den Verwaltungsspitze und innerörtliche Gewerbetreibende seit der Jahrhundertwende in den hoffnungsvollen Ausbau einer „Großstadt im Grünen“ investierten, war also nur punktuell erfolgreich. Jenseits der lokalen Besonderheiten aber drückte der Stadterhebungsantrag eine für die größeren Ruhrgebietsgemeinden vor dem Ersten Weltkrieg sehr typische Tendenz zur „Verallgemeinerung von Urbanität“ aus, deren Protagonisten kulturelle Leitbildfunktionen des großstädtischen Bürgertums auf die industrielle Provinz zu übertragen suchten. Angesichts solch ambitionierter Perspektiven der bürgerlichen Stadtrechtskampagnen trat die Frage nach dem wirklichen Leben in diesen Riesendörfern mit all seinen Belastungen, Defiziten und Versorgungsengpässen vollständig in den Hintergrund.[40] Mit hochfliegenden Urbanisierungsphantasien des kaufmännischen Bürgertums konnte die Masse der Arbeiterbevölkerung im Industriedorf nun wirklich nichts anfangen. Für sie machte es auch wenig Unterschied, durch welch besondere Art von Gemeindewahlrecht sie von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen blieb oder von welcher Polizei sie überwacht wurde. Von städtischem Prestige wäre der Alltag in der Kolonie wohl kaum beeinflusst worden. Die Lösung auch außerbetrieblicher Problemlagen jedenfalls wurde in der Regel eher von der Sozialpolitik der Arbeitgeber erwartet.

Demgegenüber standen ehrgeizige Fragen der Stadtentwicklung in einem entrückten Zusammenhang, der sich vollständig der Partizipation entzog. Kollektiv geäußert haben sich die Arbeiter – soweit erkennbar – zu solchen Fragen kaum. Dabei hätten sie im Hinblick auf ihr Lebensumfeld allen Grund dazu gehabt. 1912 veröffentlichte der Dortmunder Kreisarzt Nathanel Wollenweber (1875-1951) eine Untersuchung auf der Grundlage von Befragungsergebnissen und eigenen Beobachtungen über die Wohnverhältnisse in den westfälischen Städten und Landgemeinden, um daraus einen Zusammenhang zwischen Wohnungsmängeln und Infektionskrankheiten abzuleiten.[41] Wollenweber stellte fest, dass insbesondere die hygienischen Verhältnisse in den Bergarbeiterkolonien industrieller Landgemeinden stark im Argen lägen. Kanalisation existiere nur in den wenigsten Fällen. In offenen Rinnsalen flössen die Abwässer an den Häusern vorbei in die Straßengräben, in denen häufig die Kinder spielten. „Die Höfe sind in der Regel sehr unsauber. Abfallstoffe, Asche, Papier usw. liegen umher; wenn Aschenkästen vorhanden sind, so sind sie häufig undicht oder überfüllt, da es in den Landgemeinden meist an geregelter Müllabfuhr fehlt. […] Der Boden ist mit festen und flüssigen –tierischen wie menschlichen – Abfallstoffen durchsetzt, deren Menge er nicht zu verdauen vermag.“[42]

Wollenwebers Umfrage hatte ergeben, dass durchschnittlich 100 bis 300 Wohnungen beziehungsweise Häuser über keinerlei Abortanlagen verfügten, obwohl selbst in Einraumwohnungen zusätzlich noch Kostgänger unterkamen. Dort, wo Aborte vorhanden waren, wurden diese nicht selten von zehn bis 15 Personen benutzt. Die Folgen dieses „Massengeschäfts“ beschrieb der entsetzte Physikus gemäß eigener Anschauung: „Ich entsinne mich zweier Fälle, wo ich gelegentlich von Typhusfeststellungen fand, dass infolge geplatzter und verstopfter Abflussrohre der Kot aus dem Abort die Treppe herunterfloss.“[43]

8. Verhinderungsstrukturen: Urbanisierung und soziale Kontrolle

Was hat also letztlich zum Scheitern dieser eigentümlichen Bewegung geführt? Die Stadtrechtskampagnen hatten in der Regel ihre Rechnungen ohne eine ganze Reihe von Wirten gemacht, insbesondere ohne die Perspektive der staatlichen Zentralinstanzen, wo die Städtebildung in der Phase eines forcierten Urbanisierungsprozesses am Ende des 19. Jahrhunderts vorrangig den Stellenwert eines Mechanismus sozialer Kontrolle gewann. Der preußische Innenminister, als letzte Entscheidungsinstanz für die Vergabe von Stadtrechten, wurde seinerzeit bestens über die Lage in den Landkreisen von den zuständigen Landräten unterrichtet; persönlich war die Ministerialbürokratie seit der Jahrhundertwende nur selten zum Ortstermin im Revier zu bewegen. Die Landräte wirkten gleichsam als verlängerte Arme des fernen Ministeriums. Häufig gelang es diesen, die ehrgeizigen Projekte ihrer Landgemeinden erfolgreich zu hintertreiben. Ihre Einlassungen zur Sache waren in der Regel negativ. Dies aus naheliegenden Motiven, führten sie doch indirekt auf diese Weise einen bisweilen trickreichen Abwehrkampf gegen die drohende Auflösung ihrer Einflussbereiche, indem sie den Minister durch dramatische Lageberichte zur Vorsicht gegenüber allen Selbstverwaltungsambitionen mahnten.

Und der war nicht zuletzt durch die Ergebnisse sprunghaft unkontrollierten Wachstums sensibilisiert, welche die politisch Verantwortlichen in Preußen erst erstaunten, dann erschreckten und schließlich sogar militärisch mobilisierten. So lavierte die Haltung des preußischen Innenministeriums seit den großen Bergarbeiterstreiks am Ende der 1880er Jahre zwischen Radikalenphobie, Destabilisierungsängsten und straffer Polizeiaufsicht über die wuchernden Dörfer in Preußens „Wildem Westen“. Spätestens aber seit den blutigen Krawallen im gerade zwei Jahre zuvor mit städtischen Selbstverwaltungsrechten ausgestatteten Herne von 1898 hatte sich die anfangs noch liberale und durchaus wohlwollende Behandlung dieser Gesuche seitens des preußischen Innenministeriums endgültig verbraucht. Denn dies war der Grund: Die Gesuche berührten vor allem das örtliche Polizeisystem, und dies war in obrigkeitsstaatlicher Perspektive ein echtes Problem. Der Stellenwert der Polizei im Ruhrgebiet wuchs in dem Maße, wie der Urbanisierungsprozess die vermuteten Probleme potenzierte und verdichtete. Aus den Erfahrungen der Arbeitskämpfe leitete der Staat die Notwendigkeit einer Reorganisation des gesamten Polizeiwesens ab.[44]

1906 wurde den Dörfern entlang der Emscher durch Erlass des Innenministeriums pauschal jede Aussicht auf den Erwerb von Stadtrechten genommen. Warum?

Die Vergabe von Stadtrechten an „problematische“ Arbeitergemeinden hätte zugleich die Selbstverwaltung der Polizeiaufgaben bedeutet, sie wären „städtisch“ geworden. Und genau dem galt es in obrigkeitsstaatlicher Perspektive gegenzusteuern. Landkreise sicherten die Polizeipräsenz des Staates in Person der Landräte, die als vorgeschobene Posten der Staatsaufsicht gerade im soziopolitisch brisanten Ballungsgebiet strategisch platziert schienen. Landrätliche Gutachten schlossen also stets mit diesem Kernsatz: Angesichts der stürmischen Bevölkerungsentwicklung und der ständigen Fluktuation hochmobiler, fremdländischer Arbeiter sei an die Gewährung der Städteordnung vorerst nicht zu denken.

Das urbane Bürgertum in Gewerbe, Handwerk, freien Berufen und Beamtenschaft, wie es die gewachsenen Städte bevölkerte, erschien in staatlicher Perspektive zwar zentral für die Vorstellung von „Stadt“. Dort war es auch zunehmend in administrative Funktionen einer sich entwickelnden kommunalen Selbstverwaltung hineingewachsen. Durch informelle Strukturen, mehr noch als durch infrastrukturelle Angebote, prägte es deren innere und äußere Gestalt. Wo aber nicht nur die Bürgersteige, sondern die Bürger selbst fehlten, sich Institutionen, Infrastrukturen und informelle Selbstverständlichkeiten nur zögernd ausbildeten, ergab sich die Notwendigkeit, Urbanität weniger als Form ökonomischer und kultureller Hegemonie des städtischen Bürgertums, sondern als herrschaftlich durchwirkte Variante der Raumaneignung ausdrücklich zu thematisieren. Kennzeichnend für die Urbanisierungsproblematik blieb daher auch der Umstand, dass sich die staatliche Definition des Stadtbegriffs zunehmend gegen die eigentlichen Protagonisten infrastruktureller Entwicklung vor Ort richtete, da das Vertrauen in deren Steuerungskapazitäten an der geringen physischen Präsenz zerbrach.

9. Vom Scheitern urbaner Phantasien

Eine Historisierung der Begriffe „Urbanität“, „Stadtentwicklung“, „Daseinsvorsorge“ und „Leistungsverwaltung“ sollte immer auch vom Selbstverständnis der Träger dieses vielfältig behinderten Prozesses ausgehen und könnte die primären Zielgruppen und die Reichweite öffentlich wie privat aufgebrachter Ressourcen sowie antizipierender Leistungen thematisieren. Die urbanen Projektionen des industrieprovinziellen Bürgertums als Gegenstand utopischer Entwürfe geben Auskunft darüber, wie wenig dieser Prozess auch nur programmatisch an Tiefe gewinnen sollte: Er blieb auf die sozialen Räume begrenzt, die sich ihre Träger als adäquate und zentrale Orte für ihr gewachsenes Ausdruckbedürfnis gewählt hatten. Dort sollte eine autarke bürgerliche Innenwelt inszeniert werden, die Natur durch Parks ersetzte, physische Verlorenheit durch gepflegten Konsum und Kultur sublimierte, dem Schmutz der Arbeitermilieus die sauberen Bürgersteige entgegensetzte. Nur auf diese sozial entmischten Projektionsflächen bezogen sich die Stadtentwicklungskonzepte des Industriebürgertums vor dem Ersten Weltkrieg. Sie signalisierten, dass die räumliche Struktur des Ruhrgebietes eine doppelte soziale Segregation kannte: neben der grünen Hellwegzone die „graue“ Emscherzone, wo selbst Industriedörfer als das „Hinterland vom Hinterland“ einer Gliederung in Viertel unterschiedlicher Lebensqualität folgten. Die Randkolonien der Industriearbeiterschaft blieben vom Netzwerk kommunaler Leistungsverwaltung und Daseinsvorsorge ausgeschlossen. Die Stadterhebungsanträge der größeren Landgemeinden geben Zeugnis davon, mit welcher Selbstverständlichkeit die industriedörflichen Führungsschichten solche, die sozialen Ungleichheiten zementierenden Planungskonzepte verfolgten. In allen Stadtrechtsgesuchen seit den 1890er Jahren lässt sich der Einfluss vornehmlich der gewerblichen organisierten mittelständischen Interessenblöcke nachweisen. Ihr Eintritt in die labile Allianz aus Verwaltungsspitzen und Industrie gewann den Stellenwert einer Kompensationsstrategie gegen die Außensteuerung durch staatliche Aufsicht (Landrat), Grundbesitz und Industrie, für den weiteren Ausbau kommunaler Planungskapazitäten, die infrastrukturelle Modernisierung und gewerbliche Aufwertung der Ortszentren. Deren Stadtentwürfe sahen ihre Träger im Zentrum vermeintlicher Macht, im Genuss kultureller Angebote und öffentlicher Dienstleistungen, abgeschlossen gegen Industrie und Arbeiterschaft in den Außenbezirken. Sie orientierten sich an der Produktion von Raffinement in den Metropolen, deren bürgerliche Zwischenschichten die ganze Ambivalenz der Urbanisierungserfahrung nicht nur thematisierten, sondern – ausgestattet mit technischem Know-how, Macht- und Geldmitteln – sich die Sublimierung ihrer Alpträume immerhin noch etwas kosten lassen konnten.

Freilich verkümmerten solche Entwürfe exklusiver Aufbrüche aus der Provinzialität auf dem Papier: Urbane Phantasien ließen sich in Industriedörfern, wo es an echten Macht- und Geldeliten fehlte, nicht realisieren. So schlicht diese Konzepte im Prinzip gestrickt waren, so erfolglos blieben sie. Die planungswilligen, aber hoffnungslos verlorenen industriedörflichen Führungsschichten hatten die Rechnung ohne die komplexe Verhinderungsstruktur gemacht, die mit hochfliegenden, urbanen Tagträumen wenig anzufangen wusste: ohne die Haus- und Grundbesitzer, in den eigenen Reihen oder als auswärtige Spekulanten, die sich erfolgreich gegen jede kommunale Bodenerwerbspolitik wehrten, ohne die Kleingewerbetreibenden an der Peripherie, die ihren Widerstand gegen die angedachte Zentralisierungspolitik, namentlich dem Ausbau des Straßenbahnnetzes formierten, ohne die staatlichen Aufsichtsbehörden, die in den Landkreisen noch die Fahne des Landrats und damit der Polizei hochhielten, der jede Regung lokaler Selbstständigkeit negativ vermerkte und schließlich ohne das großstädtische Kapital, das seit der Jahrhundertwende selbst in großräumigen Bezügen kalkulierte und in den von ihm kontrollierten städtischen Parlamenten am Ende für die Eingemeindung des industriellen Umlandes Stimmung machte.

In staatlicher Perspektive gewann die Städtebildung im Zuge eines forcierten Urbanisierungsprozesses vor allem den Stellenwert eines Mechanismus sozialer Kontrolle.[45] Die strukturellen Dauerbrenner der Industriedorfproblematik (Bodenspekulation, Monostruktur, Finanzarmut, Infrastrukturdefizite, Umweltbelastung) traten dem gegenüber in den Hintergrund. In dieser Perspektive war das soziopolitisch problematische industrielle Ballungsgebiet nicht der angezeigte Raum für bürgerliche Experimentierfelder. Vielmehr bedurfte der „Wilde Westen Preußens“ verstärkt der Aufsicht des Obrigkeitsstaates, nicht aber einer Selbstverwaltung, die in Arbeiterselbstverwaltung umschlagen konnte, so lange ein Industriebürgertum nicht strategisch platziert oder nur bedingt politisch loyal erschien.

Die Protagonisten der Stadtentwicklung verfolgten eigene Interessen im Aus- und Aufbau gewerblicher und sozial entmischter Subzentren, die sich hermetisch gegen die Arbeiterbevölkerung in den Außenbezirken abschließen sollten, über aufwändige Renommierprojekte einen repräsentativen Ausgleich zu den Ergebnissen eines chaotischen Verstädterungsprozesses und städtebaulicher Devianz vorsah und die Existenz einer Gliederung in Viertel unterschiedlicher Lebensqualität bewusst in Kauf nahmen. „Daseinsvorsorge und Leistungsverwaltung“ erreichten die Arbeiter in den Trabantenkolonien und Quartieren erst verspätet und dann auf Umwegen. Wo immer es soziale Fürsorge und Organisation der Soziokultur gab, war dies Sache der Kirche, des bürgerlichen Altruismus oder proletarischer Selbsthilfe. „Was die von der Unfähigkeit zur Planung Betroffenen litten, blieb weitgehend stumm. Ihre Erfahrungen hat die Zeit verwischt, ihre Lebensläufe sind nur noch in der Strichliste einer Volkszählung zu greifen.“[46]

Das Scheitern der Stadtrechtsbewegung während der Kaiserzeit im Revier gibt einen Hinweis darauf, dass Urbanisierung und Modernisierung zeitlich, räumlich und klassenspezifisch unterschiedlich erfahren wurden. Die klassische Phase der Urbanisierung des Ruhrgebietes, in der die Entwicklungsmuster langfristig festgelegt wurden, brachte erst verspätet, gleichsam als Nachgeburt, die Fiktion einer urbaneren Zukunft der industriellen Provinz, der aber selbst als Projekt humane Qualitäten abgingen und deren Einlösung angesichts der lokalen und regionalen Machtstrukturen zerbrach.

10. Was bleibt?

Die Stadtrechtsbewegung im Ruhrgebiet des späten 19. Jahrhunderts: Diese seltsame Teilformation einer Geschichte des Scheiterns von Stadtentwicklung jenseits investorengetriebener Großprojekte oder gar humaner Entwürfe für eine lebenswerte Zukunft der gesamten Bevölkerung im industriellen Ballungsgebiet war ein Musterbeispiel für die krampfhaften Versuche lokaler funktionaler Eliten und bürgerlicher Zwischenschichten, die Blaupausen großstädtischer Urbanität sogar dort noch zu imitieren, wo sich ein randständiges Bürgertum gegenüber der industriellen Arbeiterschaft hoffnungslos marginalisiert sah. Was also bleibt von den zahllosen Aktenbeständen mit dokumentierten Stadterhebungsanträgen an die preußischen Regierungsinstanzen und deren Begleitkorrespondenz, die dort aber aufgrund der Radikalenphobie und des Misstrauens der Obrigkeit gegenüber allzu viel Liberalität und bürgerlicher Selbstverwaltung in Preußens „Wildem Westen“ auf den Schreibtischen der Behörden verendeten? Nicht viel. Nicht viel mehr jedenfalls als ein – allerdings noch heute interessanter – historischer Quellenbestand über eine Region, in der die überwiegende Zahl der Menschen gezwungen war, nach harter Arbeit irgendwie zu (über-)leben und in der die Verhältnisse ansonsten merkwürdig stumm blieben. Oder ein vielleicht interessanter Blick hinter die Kulissen der gescheiterten Versuche einer randständigen bürgerlichen Gesellschaft, nachholende Stadtentwicklung als Variante ihrer Selbstinszenierung zu betreiben.

Quellen

Quellen ungedruckt

Geheimes Staatsarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) I. HA Rep. 77 Landesarchiv NRW Abt. Westfalen (LAV NRW W) Reg. Münster IV-12-201; IV-12-219.

Landeshauptarchiv Koblenz (LHAK Ko) 403/13855.

Quellen gedruckt

Die Gemeinde-Ordnung für die Rheinprovinz in ihrer heutigen Gestalt, erläutert v. Rudolf Harnisch, 4. umgearb. Auflage, Düsseldorf 1906.

Von der Landgemeinde zur Großstadt, Verwaltungsbericht der Stadt Buer 1911-1921, Buer o.J. [1921].

Literatur

Brüggemeier, Franz-Josef, Grubengold. Das Zeitalter der Kohle von 1750 bis heute, München 2018.

Brüggemeier, Franz-Josef, Leben vor Ort. Ruhrbergleute und Ruhrbergbau 1889-1919, München 1983.

Buer. Festschrift, hg. v. Allgemeinen Verkehrsverein für den Stadtkreis Buer, München 1922.

Croon, Helmuth, Die gesellschaftlichen Auswirkungen des Gemeindewahlrechtes in den Gemeinden und Kreisen des Rheinlandes und Westfalens im 19. Jahrhundert, Köln/Opladen 1960.

Funk, Albrecht, Polizei und Rechtsstaat. Die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols in Preußen 1848-1918, Frankfurt/Main [u.a.] 1986.

Goch, Stefan, Kommunalverfassung und -gliederung und kommunale Politik im Ruhrgebiet, in: Faulenbach, Bernd/Jelich, Franz-Josef (Hg.), Literaturwegweiser zur Geschichte an Ruhr und Emscher, Essen 1999, S. 99-111.

Gramsci, Antonio, Philosophie der Praxis. Eine Auswahl, Frankfurt/Main 1967.

Grosse-Boymann, Paul (Hg.), Buer, die ideale Siedlungsstadt, Düsseldorf 1926.

Heller, Wilfried, Zum Begriff der Urbanisierung, in: Neues Archiv für Niedersachsen 22 (1973), S. 374-382.

Klessmann, Christoph, Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1870-1945. Soziale Integration und nationale Subkultur einer Minderheit in der deutschen Industriegesellschaft, Göttingen 1978.

Krabbe, Wolfgang R., Kommunalpolitik und Industrialisierung: Die Entfaltung der städtischen Leistungsverwaltung im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Fallstudien zu Dortmund und Münster, Stuttgart 1985.

Laak, Dirk van, Eine kurze (Alltags-)Geschichte der Infrastruktur – Essay, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 16-17, 11.4.2017.

Laak, Dirk van, Land der Städte, Städtestadt. Literatur über das Phänomen Ruhrgebiet 1911-1961, in: Online-Bibliothek des „Forums Geschichtskultur an Ruhr und Emscher“, November 2001. [Online]

Lenger, Friedrich, Metropolen der Moderne. Eine europäische Stadtgeschichte seit 1850, 2. Auflage, München 2014.

Lenger, Friedrich, Stadt-Geschichten. Deutschland, Europa und die USA seit 1800, Frankfurt/Main 2009.

Litz, Konrad, Theorie einer Raumgeschichte, in: Die alte Stadt 9 (1982), S. 52-76.

Matzerath, Horst, Urbanisierung in Preußen 1815-1914, Stuttgart 1985.

Niethammer, Lutz, Umständliche Erläuterung der seelischen Störung eines Communalbaumeisters in Preußens größtem Industriedorf oder die Unfähigkeit zur Stadtentwicklung, Frankfurt am Main 1979.

Peters, August Wilhelm, Die Siedelungen und Bevölkerungsverhältnisse des Kreises Recklinghausen, in: Vestische Zeitschrift 22 (1912), S. 1-62.

Ploucquet, Wilhelm Gottfried, Der Arzt oder über die Ausbildung, die Studien, Pflichten, Sitten, und die Klugheit des Arztes, Tübingen 1797.

Reulecke, Jürgen, Geschichte der Urbanisierung in Deutschland, 2. Auflage, Frankfurt/Main 1988.

Teuteberg, Hans Jürgen (Hg.), Urbanisierung im 19. und 20. Jahrhundert, Köln [u.a.] 1983.

Uecker, Matthias, Zwischen Industrieprovinz und Großstadthoffnung. Kulturpolitik im Ruhrgebiet der zwanziger Jahre, Wiesbaden 1994.

Vonde, Detlef, „Den Mangel verwalten.“ Die Finanzierung von Infrastruktur in der Stadt und im Landkreis Essen um die Jahrhundertwende, in: Wisotzky, Klaus/Zimmermann, Michael (Hg.), Selbstverständlichkeiten. Strom, Wasser, Gas und andere Versorgungseinrichtungen. Die Vernetzung der Stadt um die Jahrhundertwende, Essen 1997, S. 216–231.

Vonde, Detlef, Revier der großen Dörfer. Industrialisierung und Urbanisierung im Ruhrgebiet, Essen 1989.

Vonde, Detlef, „Wenn Dörfer Städte werden (wollen) ...“ Ein Kapitel aus der Geschichte der Stadtentwicklung Wanne-Eickels im Kaiserreich, in: Braßel, Frank/Clarke, Michael/Objartelt-Balliet, Cornelia (Hg.), „Nichts ist so schön wie...“. Geschichte und Geschichten aus Herne und Wanne-Eickel, Essen 1991, S. 63-76.

Wollenweber, Nathanael, Mängel im Wohnungswesen im westfälischen Industriebezirk und ihre Bedeutung für die Ausbreitung der Infektionskrankheiten, Berlin 1913.

Verteilung der Gewerbetreibenden auf die verschiedenen Steuerklassen. (Vgl. Fußnote 32, Antrag Buer, S. 36)

- 1: Vonde, Revier, dort auch Angaben zu den Quellen.

- 2: So schrieb gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein Berliner Arzt seinen Standesgenossen eine Reihe von Attributen über typisch ärztlichen Lebensstil und oberschichtentypische Verhaltensweisen ins Stammbuch, die zwar wenig mit beruflicher Kompetenz, aber viel mit „gebildetem Anstand, Urbanität und Liebenswürdigkeit“ zu tun hatten, Ploucquet, Arzt, S. 28; zur Begriffsgeschichte vgl. Teuteberg, Urbanisierung, S. 2-34; Reulecke, Urbanisierung, S. 11-12.

- 3: Über Infrastrukturen als „gebaute Geschichte“ vgl. van Laak, (Alltags-)Geschichte.

- 4: Zur Entwicklung der städtischen Leistungsverwaltung vgl. Krabbe, Kommunalpolitik.

- 5: Vgl. Litz, Theorie, S. 52.

- 6: Die zeitgenössische Literatur entwickelte viel Phantasie beim Erfinden immer neuer Metaphern und Vergleiche für diese eigentümliche Region: „Reich der Riesenschlote und Hochöfen, Reich des schwarzen Diamanten, Regional-Stadt, Provinz, Metropole, Megalopolis, Motopia, Bandstadt, Stadtschaft, Profitopolis, Stadtlandschaft, multipliziertes Dorf, Vorortstadt, schwarze Metropolis, Werkstatt für Europa, Schwarze Sphinx, ein in Permanenz erklärter Stammtisch, Ruhrstadt, Ruhr-Emscherstadt, massierte Kapitalansammlung, Ruhrrevier, altindustrieller Ballungsraum, Gigant im Westen, Waffenschmiede des Reiches, Kohlenpott, Ruß-Land, Land der Autobahnen, Rauchstadt, Versuchsfeld Europas, Sonderfall der Sozialgeschichte, der schwarze Baal, Industrieland, graues Revier, rußige Werktagswelt, Raubbaulandschaft, Ruhrland, Häuserhaufen, Ruhrgau, Verbundstadt, Regionalstadt, Städteverbund, Ruhr-Lippestadt, Riesenmontanstadt, steingewordene Hoffnungslosigkeit, Kohlenrevier, Schlotenland, Gigant an der Ruhr, Stadt der Städte. Ruhrprovinz, Ein lausiger Pelz von Häusern und Fabriken mit riesigen Mottenflecken dazwischen, eines Bettlers zerlumpter Mantel, Kohlenland, Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet, Revierland, Land der tausend Feuer, Land an der Ruhr, Land ohne Grenzen.“ Vgl. van Laak, Land der Städte, S. 19.

- 7: Vgl. Uecker, Industrieprovinz, S. 39.

- 8: Heller, Begriff, S. 379.

- 9: Vgl. Niethammer, Umständliche Erläuterung, S. 16.

- 10: Die Gemeinde-Ordnung für die Rheinprovinz in ihrer heutigen Gestalt.

- 11: Im Deutschen Reich wohnten 1910 2,47 Millionen Menschen in nichtstädtischen Gemeinden über 10.000 Einwohnern. Von den 121 Gemeinden dieses Typs entfielen auf das Ruhrgebiet 31 mit zusammen 861.829 Einwohnern. Zum regionalen Wachstum von Landgemeinden über 2.000 Einwohner für den Zeitraum 1871-1910 vgl. Matzerath, Urbanisierung, S. 257-258.

- 12: Vgl. Lenger, Metropolen, S. 95.

- 13: Vgl. Klessmann, Bergarbeiter; Brüggemeier, Leben.

- 14: Peters, Siedelungen; Croon, Auswirkungen, S. 484-501.

- 15: Vgl. Vonde, Revier, S. 16; Matzerath, Urbanisierung, S. 250 sowie S: 257f.

- 16: Unter die materielle Organisation der „Hegemonieapparate“ fallen bei Gramsci alle Elemente, die die Umgebung des Menschen und sein Bewusstsein formen und beeinflussen. Neben die primären Hegemonieapparate wie Massenmedien, Bildungseinrichtungen, Kirchen und Vereine treten Theater, Bibliotheken und Museen, „bis hin zur Architektur, der Anlage von Straßen und deren Normen.“ Fehlen diese Apparate oder sind sie nur fragmentarisch ausgebildet, hat dies Folgen für den je spezifischen Charakter von Klassenherrschaft, vgl. Gramsci, Philosophie, S. 432.

- 17: Zum Wahlrecht vgl. Lenger, Metropolen, S. 157.

- 18: Niethammer, Umständliche Erläuterung, S. 26.

- 19: Zur Bedeutung von Stadtrechten vgl. Lenger, Stadt-Geschichten, S. 156.

- 20: Vonde, Revier, S. 144.

- 21: Vgl. dazu die umfangreichen Aktenbestände im GStA PK, vor allem in I. HA Rep. 77 und Rep. 89.

- 22: Zur Stadtrechtsvergabe vgl. auch Goch, Kommunalverfassung, bes. S. 100.

- 23: Regierungspräsident Düsseldorf an Minister des Innern v. 16.8.1898 sowie Antwortschreiben v. 12.4.1899, LHAKo 403/13855.

- 24: Begründung des Antrags der Gemeinde Buer auf Verleihung der Städteordnung, Buer 1907, GStA PK I. HA Rep. 89 Nr. 14533.

- 25: 1907 existieren auf dem Gebiet der Gemeinde drei private und eine staatliche Berggewerkschaft mit insgesamt 13 Schächten.

- 26: Zur Ortsgeschichte vgl. Buer. Festschrift.

- 27: Antrag Buer, GStA PK, vor allem I. HA Rep. 89 Nr. 14533, S. 18.

- 28: GStA PK I. HA Rep. 89 Nr. 14533, S. 18.

- 29: Zwischen 1910 und 1912 entstand ein ausgedehnter, kühl gestalteter Monumentalbau mit einem hochaufschießenden Uhrturm als Wahrzeichen. Der großzügig geplante Ausbau des Stadtforums gewann jedoch niemals an Tiefe, beschränkte sich auf einige wenige repräsentative Bauten und brach schließlich mit der Eingemeindung 1928 nach Gelsenkirchen vollends ab. Solche Stadtforen wurden auch in Bottrop und Herne erbaut. Die neuen Rathäuser, Verwaltungsgebäude und Schulen erhielten in aller Regel ein Dekor aus Jugendstilzitaten oder expressionistischer Formgebung.

- 30: Antrag Buer, S. 15.

- 31: Der „Vaterländische Frauenverein Buer“, der sich hauptsächlich in der ehrenamtlichen Armen- und Waisenpflege betätigte, zählte in dieser Zeit mit 718 Mitgliedern zu den größten der Umgebung.

- 32: Antrag Buer, S. 36.

- 33: Antrag Buer, S. 21.

- 34: LAV NRW W Reg. Münster IV-12-201, Auszug aus der Kreistagsverhandlung de dato Recklinghausen, 16.3.1907.

- 35: Antrag Buer, S. 35.

- 36: Antrag Buer, S. 11.

- 37: Vgl. dazu Grosse-Boymann, Buer.

- 38: LAV NRW W Reg. Münster IV-12-219. Auch in Buer hingen Erfolg oder Misserfolg von der schlüssigen Beantwortung der „Radikalenfrage“ ab. Erst als der zuständige Landrat 1910 dem Innenminister mitteilte, dass „staatfeindliche“ Kräfte in Buer keine Rolle spielten, die vorwiegend masurischen Einwanderer keine nationalen Bestrebungen verfolgten, ein polnischer Sokol-Verein ohne jede Bedeutung sei, sozialdemokratische Bestrebungen die Gemeindevertretung „nicht beunruhigen können“, diese vielmehr in allen drei Wahlabteilungen von Mittelstand und Industrie kontrolliert werde, war der Argwohn und die Radikalenphobie der fernen staatlichen Behörde soweit gemildert, dass der Weg zum Stadtrecht für Buer schließlich doch noch frei wurde.

- 39: Von der Landgemeinde zur Großstadt, S. 26.

- 40: Vgl. Vonde, Revier, S. 127-141.

- 41: Wollenweber, Mängel.

- 42: Wollenweber, Mängel, S. 6.

- 43: Wollenweber, Mängel, S. 9.

- 44: Das Industriegebiet ist also der eigentliche Entstehungsort der Umwandlung des staatlichen Gewaltmonopols in eine Polizeistruktur, die im Zuge der Verrechtlichung immer tiefer in den gesellschaftlichen Alltag eindrang und so eine eigentümliche „Zivilisierung“ erfuhr: Je abstrakter und differenzierter staatliche Herrschaft geworden ist, desto umfangreicher wurde auch das bürokratische Interpretationsprivileg, welches rechtsstaatlich kaum einzufangen ist. Vgl. Funk, Polizei, S. 319.

- 45: Vgl. dagegen Krabbe, Kommunalpolitik, S. 119.

- 46: Niethammer, Umständliche Erläuterung, S. 70.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Vonde, Detlef, Urbane Projektionen. Stadtentwicklung in Preußens „Wildem Westen“, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/urbane-projektionen.-stadtentwicklung-in-preussens-wildem-westen/DE-2086/lido/619b4bbe2c93c7.01965387 (abgerufen am 26.04.2024)