Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Einleitung

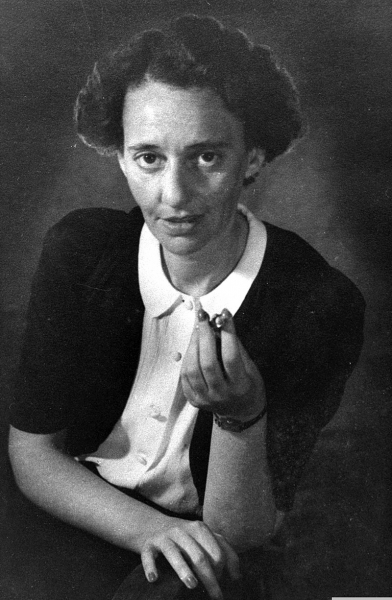

Als Lea Goldberg (1911-1970) Ende April 1932 in Bonn ankam, um sich für das Fach Orientalische Philologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität einzuschreiben, hatte die junge Dichterin aus dem russischen Kowno (heute Kaunas in Litauen) eine gute Wahl getroffen. [1] Abgesehen davon, dass das Leben in Bonn wesentlich billiger war als in Berlin, bot die Provinzstadt im Westen Preußens der Promotionsstudentin, was sie suchte: „Die Absolventin des Hebräischen Gymnasiums von Kowno kam mit festen Absichten nach Bonn“, beschreibt ihre Biographin Yfaat Weiss die Entscheidung. „Sie hatte das Orientalische Seminar unter der Leitung Professor Kahles gewählt, um semitische Philologie zu studieren. Das Institut galt als international renommierte Einrichtung und zog zahlreiche jüdische Studenten aus Osteuropa an.“[2]

Mit diesen wenigen Sätzen ist das Programm der folgenden Skizze einer Geschichte des akademischen Orients am Rhein abgesteckt: Mochte das Orientalische Seminar in Bonn quantitativ auch um 1930 nicht mehr mit dem akademischen Angebot der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität konkurrieren können, seinen Ruf als exzellente Ausbildungsstätte künftiger Orientalisten seit 1818 hatte es dennoch nicht eingebüßt. Daher durfte das „bürgerliche jüdische Mädchen“, wie Lea Goldberg sich selbst bezeichnete, ausgerechnet im katholischen Bonn auf eine Mischung internationaler und multikonfessioneller Kommilitonen hoffen, zu denen wie selbstverständlich auch noch 1932 jüdische und muslimische Studenten und Studentinnen gehörten. Und schließlich hatte sie sich für ein orientalistisches Lehr- und Forschungsinstitut entschieden, an dem es unter Professor Paul Kahle mehr denn je um Fragen nach Transferbewegungen und Konvergenzen, aber auch Abgrenzung und Konfrontationen zwischen Islam, Judentum und Christentum ging. „Diese Stadt – ich begreife sie nicht.“[3] , notierte Lea Goldberg bei ihrer Ankunft 1932. In ihrer Erinnerung aber verwandelte sich Bonn zum Inbegriff für das verlorene Paradies „Europa“ – nicht zuletzt, weil akademische Lehrer und Kommilitonen intellektuelle Heimat und einen weiten Blick in den „Orient“ boten.

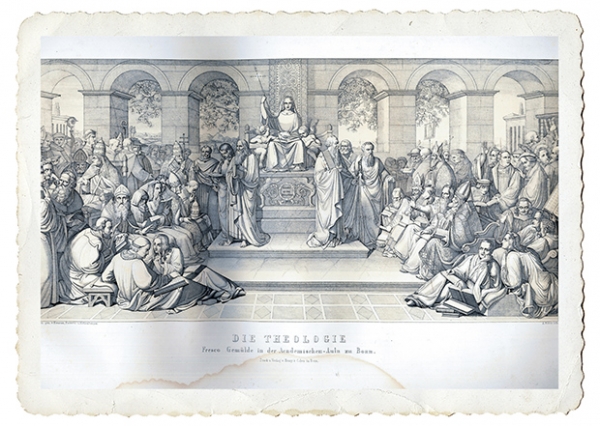

2. Die Etablierung der Orientalischen Philologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Neben Jena war die 1818 gegründete Universität Bonn die erste deutsche Hochschule, die ihren orientalistischen Lehrstuhl an der Philosophischen Fakultät nicht mehr mit einem nur im Hinblick auf die Theologie, sondern mit einem zusätzlich in Paris unter neuen Gesichtspunkten ausgebildeten Orientalisten besetzte. [4] Die französische Metropole galt seit der Jahrhundertwende 1800 als das europäische Ausbildungsmekka all derjenigen, die „orientalische“ Sprachen, wie Arabisch, Persisch, Osmanisch, aber auch Armenisch oder Hindustani, lernen wollten. Die 1795 durch den revolutionären Nationalkonvent gegründete École spéciale des langues orientales vivantes[5] bot einerseits Training in den lebenden Sprachen des Nahen Ostens an, in Konversation wie Korrespondenz. Ihre Lehrer verstanden die Beschäftigung mit den Sprachen des „Orients“ andererseits nicht mehr allein, ja nicht einmal mehr primär als Dienstleistung für angehende Theologen. Stattdessen rückten die Welt des „Morgenlandes“ und ihre Sprachen aus politischen und wirtschaftlichen Gründen immer näher und wollten daher in ihrer Eigenwertigkeit verstanden werden: ihre Entstehung und Grammatik, ihre Geschichten und Kulturen, ihre Religionen und natürlichen Gegebenheiten wollte man in Europa kennen und untersuchen, um sie in ihrer Beziehung zu Europa einzuordnen. Insofern verschwand der Rückbezug auf Christentum und europäische Staatenwelt, der Vergleich zu europäischen Sprachen und Kulturen, die Frage nach Wechselwirkungen und Abgrenzungen nie aus der akademischen Ausbildung und der wissenschaftlichen und intellektuellen Beschäftigung mit dem „Orient“. Aber unter dieser Diskursoberfläche blieb reichlich Platz für Bewunderung, Affinität, Annäherung und subversive Auflösungen binärer wie hegemonialer Sichtweisen.[6] Den europäischen Juden kam dabei eine besondere Rolle zu; nicht nur Zuschreibung, sondern auch Selbstverständnis gerade der Haskala, der jüdischen Aufklärung, und insbesondere der Wissenschaft des Judentums trugen wesentlich dazu bei, „Orient“ und „Okzident“ in Interaktion und als Verflochtenes zu denken.[7]

Auch, ja gerade in Bonn, zeigte sich, wie wissenschaftlich produktiv und gesellschaftlich befreiend die Orientalistik im Sinne einer „weltbürgerlichen Wissenschaft“ wirken konnte. Im Zusammenspiel zwischen im Ausland ausgebildeten akademischen Lehrern und bis dahin von den deutschen Universitäten ausgeschlossenen Schülern entfaltete sich von der Stadt am Rhein ausgehend ein neu orientiertes Studium des „Orients“. In den rund zehn Jahre später festgelegten Statuten der 1818 eröffneten neuen preußischen Universität Bonn wird der orientalistische Lehrstuhl an der Philosophischen Fakultät „für morgenländische Sprache und Litteratur“[8] ausgewiesen. So einseitig wie die Denomination vermuten lässt, waren Forschung und Lehre der Ordinarien aber nie. Vielmehr bewies der preußische Kultusminister Karl vom Stein zum Altenstein (1770-1840) schon bei der Erstbesetzung einen klaren Blick für die zeitgenössischen Anforderungen an einen in der Lehre brauchbaren und für die „moderne“ Forschung nützlichen Orientalisten. Gegen Staatskanzler Karl August von Hardenberg (1750-1822), der auf Empfehlung Wilhelm von Humboldts (1767-1835) den Sinologen Heinrich Julius Klaproth (1783-1835) favorisiert hatte[9] , bestellte Altenstein im Dezember 1818 den in Paris studierenden Georg Wilhelm Freytag (1788-1861) für „das wichtige Fach“[10] Orientalische Philologie.

Freytag[11] , ein gebürtiger Lüneburger, hatte in Göttingen unter anderem bei Johann Gottfried Eichhorn (1752-1827) Theologie und morgenländische Sprachen studiert. 1813 ging er als Bibliotheksgehilfe nach Königsberg, wo er ein Jahr später Alexandrine Henriette Barkowsky (1794-1847) heiratete. Der Krieg gegen Napoleon führte ihn zwei Jahre später als Divisionsprediger bis nach Paris. Auf Vermittlung Alexander von Humboldts (1769-1859) blieb er, ausgestattet mit einer Unterstützung der preußischen Regierung, bis zu seiner Berufung nach Bonn in der französischen Hauptstadt. Hier wurde Freytag Schüler des europaweit bekannten Arabisten Antoine Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838).[12] Unter seiner Leitung vertiefte sich Freytag vornehmlich ins Arabische; der arabischen Sprache und Literatur widmete er fortan vorrangig seine wissenschaftliche Arbeitskraft. Wie Christian Renger in seinem Werk über die Gründung der Bonner Universität aus dem Jahr 1982 treffend bemerkte, war Freytags Berufung durch Altenstein trotz dieser neuartigen Spezialisierung auf das Arabische „gemessen an den Bedürfnissen der Universität […] die einzig richtige Entscheidung“.[13] Denn als gelernter Theologe konnte der gerade 30-jährige Freytag an der neuen Hochschule den noch immer gebrauchten Unterricht im Hebräischen (und bis 1826 auch in der alttestamentlichen Exegese) übernehmen. Tatsächlich erfüllte Freytag diese Aufgabe den Vorlesungsverzeichnissen zufolge gewissenhaft bis zu seinem Ausscheiden aus dem Lehramt 1859.[14] In der Tradition der Orientalistik als Hilfswissenschaft der Theologie verfasste Freytag 1835 sogar noch eine „Kurzgefasste Grammatik“ des Hebräischen für seinen Unterricht.

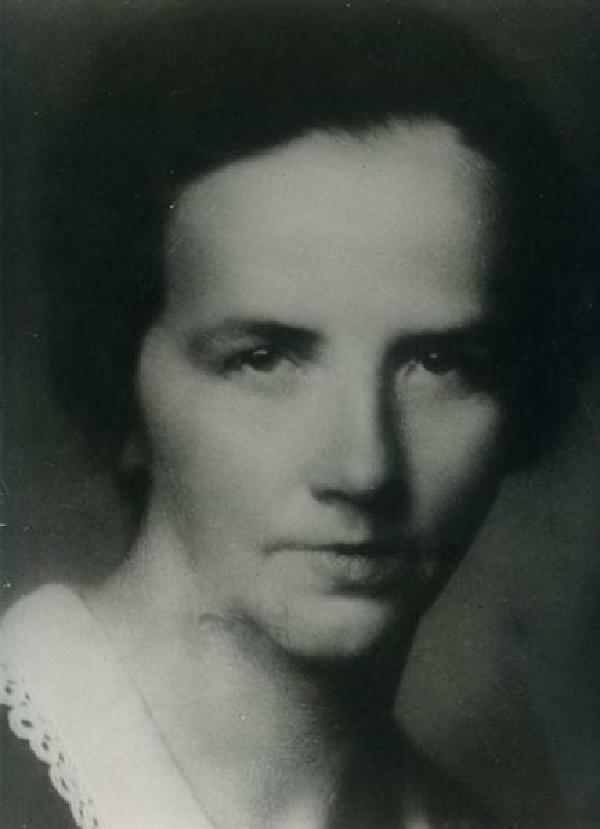

Porträt von Leopold Zunz um 1864. (Leo Baeck Institut, Art and Objects 78.42)

Dennoch berief Altenstein zugleich einen Mann, der seinen Studenten wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt und methodische Innovation versprach. Wie sich sein Schüler Johann Gildemeister [15] erinnerte, ließ sich bei dem großen, dicken Mann „mit groben Gesichtszügen“ und „ohne Feinheit im Benehmen“ „gerade die materielle Gelehrsamkeit“, die vielen Orientalisten bis dahin fehlte, holen.[16] Was in späteren Jahren durchaus als Kritik an einer grammatikversessenen, philologischen Kleinkrämerei gelesen werden konnte, erschien den jüngeren Zeitgenossen als bemerkenswerte methodische Neuerung. Auch Freytags Schüler Peter von Bohlen (1796-1841) lobte die „strenge Genauigkeit“, mit der sein Lehrer ihn im Arabischen unterrichtete und „einzig und allein nur die Sprache im Auge hatte.“[17] Was diese kurzen Beschreibungen von Schülern und Zeitgenossen nicht zu vermitteln vermögen, sind die Erfahrungen, die Freytag selbst in Paris machte und in Bonn vermittelte. Denn obwohl er in der damals vielleicht wichtigsten Stadt Europas offenkundig Teil einer sprach- und orientwissenschaftlich interessierten deutsch-französischen Gelehrtengemeinschaft war, die sich einerseits um Silvestre de Sacy, andererseits um die Humboldts scharte und zudem Kontakte in die preußische Kultusbürokratie unterhielt – mithin Teil der kulturellen Erneuerungsbewegung Preußens nach dem Wiener Kongress war –, wissen wir über Freytags Netzwerke, Praktiken und Wahrnehmungen im Grunde nichts. Es kann nur vermutet werden, dass der Bonner Orientalist eigentlich einen spektakulären Karriereweg zurückgelegt hat: ein junger Mann aus einer Lüneburger Buchbinderfamilie, der durch die Wirren der Weltpolitik, durch den Kampf gegen Napoleon und den Wiederaufbau Preußens zu ganz neuen Ufern und ungeahnten Möglichkeiten gelangt war. Die Forschungen zu Freytag sind jedoch seit Jahren nicht fortgeschritten; dabei gehört er zu den spannenden Figuren der Sattelzeit um 1800, die von der alten Welt noch geprägt, aber von Revolution und Krieg umhergeworfen wurden. Doch genau deswegen erschließt er sich auch nicht so einfach, trägt gewissermaßen die Barriere gegen seine Erforschung in sich selbst. Auch bei Freytag lässt sich beobachten, dass er zwar bereits in Deutsch publizierte, die meisten seiner Werke aber noch in Latein verfasste. Seine bedeutendste wissenschaftliche Leistung – ein Arabisch-Lateinisches Wörterbuch – ist heute deswegen vergessen. Wer sich mit Freytag beschäftigen wollte, müsste ebenso gelehrt sein wie er: In Latein, Arabisch, Deutsch und Französisch sind die Quellen geschrieben, die lesen müsste, wer sich ihm nähern wollte. Paris um 1815 mit seinen Koryphäen der Sprachwissenschaft und der Kulturgeschichte müssten dem Forscher ebenso vertraut sein, der sich dem unbekannten Freytag zuwenden wollte: die Lehrer an der École spéciale, die Humboldts[18] , die Familie Schlegel, Madame de Staël (1766-1817), das Ehepaar Helmina (1783-1856) und Antoine-Léonard (1773-1832) de Chézy, dazu die preußischen Kulturpolitiker um 1815, Hardenberg, David Ferdinand Koreff (1783-1851) und Altenstein. Und er müsste die Faszination nachvollziehen können, die all diese Männer und Frauen für die Details von Sprachen, Grammatiken, Sprachgeschichte und Kulturgeschichte der Völker hegten, ohne ihre Vorurteile und Stereotypen zu übersehen. Denn nur in diesem Zusammenhang wird erklärbar, warum Freytag sein Leben lang an dem erwähnten Wörterbuch arbeitete, warum er nicht nur für das Hebräische, sondern auch das Arabische ein Lehrbuch verfasste und seine Zeit in Übersetzungen und Ausgaben bisher unbekannter arabischer Texte investierte.[19]

Porträt von Johann Gildemeister. (Universitätsarchiv Bonn)

3. August Wilhelm Schlegel als Bonner „Orientalist“

Ungleich besser erforscht – wenn auch mittlerweile ebenfalls fast schon wieder vergessen – ist dagegen das Leben und Werk des zweiten „Orientalisten“ an der Universität Bonn während der ersten Jahre ihres Bestehens. Um zu verstehen, warum Bonn im frühen 19. Jahrhundert als kleiner „Orient“ am Rhein galt, muss auch auf August Wilhelm Schlegel [20] und seine Vertretung des Sanskrits in Bonn auf seiner Professur für Allgemeine Literaturwissenschaft geschaut werden. Es ist viel über die unterschiedliche Konzeption zwischen Schlegels Auffassung seiner „Indischen Philologie“ als Literatur- und Altertumskunde im Gegensatz zu Freytags Wortphilologie geschrieben worden.[21] Der Blick für diese Unterschiede hat nach wie vor seine Berechtigung. Aber es ist genauso wichtig, Freytag und Schlegel als komplementäre Einheit zu erfassen: Gemeinsam boten sie ihren Schülern den „Weitblick“[22] in den „Orient“ als sprachlichen, literarischen, kulturellen und politischen Raum, den auch Lea Goldberg rund 100 Jahre später noch suchte und fand. Dabei stand Freytag persönlich immer im Schatten des ungleich berühmteren Schlegel, der mit seiner Selbstinszenierung als „Star“ der Alma Mater Bonnensis galt. Schlegels programmatischer Text zur Indologie „Ueber den gegenwärtigen Zustand der Indischen Philologie“ aus dem Jahr 1819 rückt indes auch diese Erzählung für die Gegenwart der beiden Männer zurecht: Der bedeutend ältere, bereits über 50-jährige Schlegel mochte sich in Bonn nicht mehr dafür zuständig halten, seine Schüler zu Akribie in der Spracherlernung anzuhalten. Sein Vergleich der Indischen Philologie mit der Leitwissenschaft des frühen 19. Jahrhunderts, der Klassischen Philologie, steht aber umso mehr für die Erwartung eines der wichtigsten Intellektuellen seiner Zeit auf eine Weitung der Welterkenntnis durch die mit „wissenschaftlichste(r) Schärfe“[23] gewonnenen Kenntnisse über neue räumliche und historische Welten. Wie erfolgreich beide mit ihrem orientalistischen Unterricht waren, dokumentieren die vielen Studenten und erfolgreichen Schüler. Obwohl bei der Gründung der Bonner Universität nur ein orientalistischer Lehrstuhl vorgesehen war, gelang es der Philosophischen Fakultät 1840 für den Schlegel-Schüler Christian Lassen (1800-1876)[24] einen zusätzlichen Lehrstuhl für Sanskrit einzuwerben. Freytags Ordinariat übernahm sein konfessionell höchst streitbarer, bereits erwähnter Schüler Johann Gildemeister. Der Arabist bildete darüber hinaus zwei weitere künftige Professoren für orientalische Sprachen aus, den bereits genannten Peter von Bohlen (seit 1826 Professor in Königsberg) sowie Johann August Vullers (1803-1881, seit 1832 in Gießen).

4. Jüdische Studenten und die orientalistischen Studien an der Universität Bonn

Wie die Forschungen zur Geschichte des deutschen Orientalismus in den letzten 20 Jahren gezeigt haben, zog das Fach Orientalische Philologie seit dem Ende der Napoleonischen Kriege auch und gerade jüdische Studenten an. Die Haskala verbunden mit der Tendenz zur Akademisierung der Rabbinerausbildung machte das Studium der Orientalia von zwei Seiten aus attraktiv: Es verschaffte nicht nur die akademische Anerkennung der Mehrheitsgesellschaft, sondern erfüllte auch die Hoffnung, die Geschichte des Judentums genauer erforschen zu können. Zudem profitierten die angehenden jüdischen Orientalisten nicht selten ganz praktisch von ihrer religiösen Erziehung durch einen Vorsprung in der sprachlichen und methodischen, nämlich textkritischen, Ausbildung. Das weckte zugleich oft das Interesse ihrer Lehrer, die sich von ihnen neue Erkenntnisse im Verhältnis der drei abrahamitischen Religionen und damit der Geschichte des „Orients“ versprachen. Auch die Universität Bonn war seit 1818 für jüdische Studenten zugänglich; die Mehrzahl von ihnen entschied sich über das Jahrhundert bis 1918 hinweg für Medizin und Jura. Die Philologien hingegen wurden seltener gewählt.[25] Dennoch finden sich gerade unter den Orientalischen Philologen mindestens[26] zwei bedeutende Persönlichkeiten der deutschen jüdischen Community: Abraham Geiger und Zacharias Auerbach.

Porträt von August Wilhelm Schlegel 1820. (© Rheinisches Bildarchiv Köln (rba_110157))

Über Abraham Geiger (1810-1874) ist in den letzten Jahren so viel geforscht worden, dass hier keine auch nur annähernd angemessene Darstellung möglich ist.[27] Es soll lediglich auf die besondere Konstellation hingewiesen werden, die ihm Bonn so anziehend machte. Wie sein Sohn Ludwig Geiger (1848-1919) - der nebenbei bemerkt ebenfalls in Bonn studierte - 1896 absichtsvoll formulierte, schien Bonn um 1830 „eine wahrhafte Hochschule für jüdische Theologen“[28] gewesen zu sein. Freytags wissenschaftliches wie persönliches Angebot war dafür von ganz entscheidender Bedeutung: Denn er, der in Paris ausgebildete Arabist, schuf mit seinem speziellen Interesse an der Entstehungsgeschichte des Islam und seiner praktizierten Toleranz gegenüber jüdischen Schülern erst den Raum, durch den sich die Universität Bonn zu einem Ort jüdischer Gelehrsamkeit entwickeln konnte. Nachdem Geiger sich 1829 immatrikuliert und bei Freytag eingeschrieben hatte, war er bald von einer Gruppe gleichgesinnter Kommilitonen umgeben, die wie er eine Rabbinerlaufbahn anstrebten, sich zugleich aber für das Arabische und die Geschichte des „Orients“ interessierten. Zu ihnen gehörten Salomon Munk (1803-1867) - immatrikuliert 1827 -, Lion (Ludwig) Ullmann (1804-1843) - immatrikuliert 1829 - und Joseph Dernburg/Derenbourg (1811-1895), immatrikuliert 1832.[29] Während Munk und Derenbourg später nach Paris auswanderten und dort als Orientalisten Karriere machten, trat Ullmann als Krefelder Oberrabbiner 1840 mit der ersten vollständigen deutschen Übersetzung des Korans an die Öffentlichkeit. [30] Wirklich berühmt aber in der deutschen gelehrten Welt wurde allein Abraham Geiger mit seiner bei Freytag eingereichten Dissertation „Was hat Muhammad aus dem Judenthume aufgenommen“?[31] . Wie wichtig Freytags Förderung für diese Arbeit war, wird erst deutlich, wenn man sich die Geschichte ihrer Entstehung genauer anschaut. Denn der ehemalige Sacy-Schüler war nicht einfach nur Geigers Arabischlehrer, der ihn zudem in die Lektüre des Koran einführte. Freytag war es auch, der sich in den Gremien der Bonner Universität dafür eingesetzt hatte, einen Preis auszuloben für eine herausragende akademische Arbeit zum Verhältnis zwischen Judentum und Islam. Die Aufgabenstellung lautete: Inquiratur in fontes Alcorani seu legis Muhammedicae eos, qui ex Judaismo drivandi sunt.[32] Es lässt sich nur vermuten, dass Freytag bereits bei der Auslobung des Preises an einen seiner jüdischen Schüler gedacht hatte. Jedenfalls war lediglich ein so umfassend rabbinisch wie arabistisch ausgebildeter Mann wie Abraham Geiger überhaupt in der Lage, diese Frage adäquat zu beantworten. Als er 1833 seine Dissertation in Deutsch veröffentlichte, war ihm erlaubt, hinzuzusetzen: „Eine von der Königl. Preussischen Rheinuniversität gekrönte Preisschrift“. Dieses Werk wird heute in der Fachgeschichte der Islamwissenschaft immer noch als ein Gründungsdokument der historisch-kritischen Korankunde begriffen. Tatsächlich setzte Geiger mit seinem Erstling nicht nur thematisch, sondern auch methodisch Maßstäbe und darf als ein Pionierwerk der Transfer- und Verflechtungsgeschichte gelesen werden. Ohne die Vorarbeiten von Leopold Zunz (1794-1886) und anderer Begründer der Wissenschaft vom Judentum sowie Freytags Einarbeitung in die Lektüre des Korans als historisches Dokument wäre Geigers Arbeit indes niemals denkbar gewesen.

Gemessen an Geiger ist Zacharias Auerbach (1844-1927)[33] ein eher Vergessener. Dabei stammte der spätere Elberfelder Rabbiner (1866-1907) aus einer der bedeutendsten jüdischen Familien des Rheinlandes. Auerbach war der Sohn des streitbaren und umstrittenen Rabbiners Aron Auerbach (1818-1886)[34] , der seit 1839 in Bonn wirkte. Sein Sohn Zacharias besuchte das Bonner Gymnasium und anschließend die dortige Universität.[35] Hier wurde er 1865 von Gildemeister promoviert. Das war insofern erstaunlich, als dass Gildemeister, anders als sein Lehrer Freytag, nicht nur ausgesprochen antikatholisch eingestellt war, sondern auch dem Judentum kritisch gegenüberstand. Doch bei diesem gelehrten Juden, der ihm zudem im Arabischen überlegen war, machte er eine Ausnahme.[36] Der Titel von Auerbachs Arbeit lautete „Iepheti Ben Eli Karaitae in Proverbiorum Salomonis caput XXX commentarius nunc primum arabice editus, in Latinum conversus, adnotationibus illustratus“. Auerbach gehörte damit zu den jüdischen Gelehrten, die in Deutschland an die lange Existenz Arabisch sprechender Juden erinnerte. Der von ihm editierte karaitische Yafet ben Ali (10. Jahrhundert) war in Basra geboren und hatte seine Texte in Judeo-Arabisch verfasst. Ähnlich wie bei Geiger, der die Entstehung des Islams mit der Geschichte des rabbinischen Judentums verband, spielte hier also die Wahrnehmung des Orients als eine jüdisch-muslimische/hebräisch-arabische Welt eine zentrale Rolle.

Porträt von Abraham Geiger. (Leo Baeck Institute, Abraham Geiger Collection, AR 29, F2200)

5. Doppelbödiger Orientalismus: zwischen Rassismus und transnationaler Laborpraxis

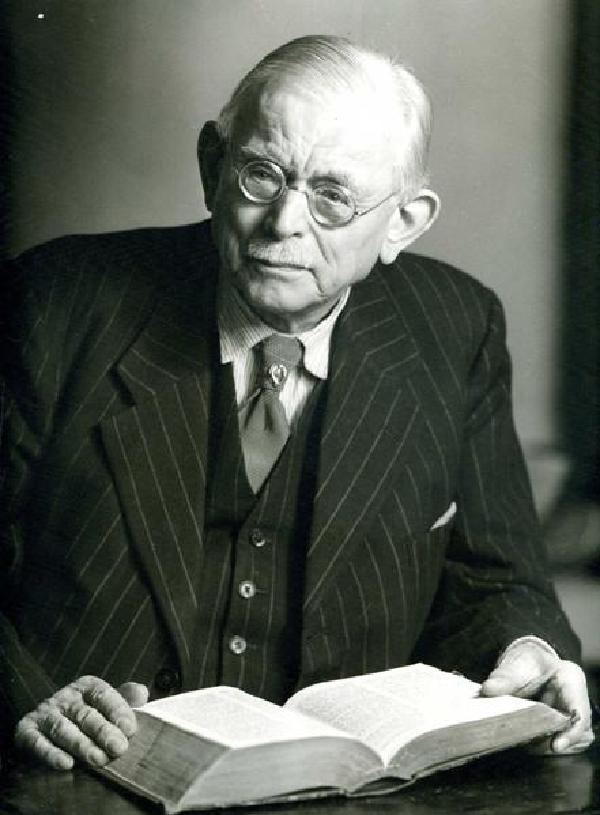

Wie ein Blick auf die Forschungen der bedeutenderen jüdischen Orientalistik-Studenten an der Universität Bonn deutlich gemacht haben dürfte, gab es innerhalb der deutschen Orientwissenschaft einen Raum für Forschungen, die Islam, Judentum und Christentum in ihrer Verschränkung wahrzunehmen bereit war. Selbst der religiös unduldsame Gildemeister zeigte in seinen Aufsätzen ein ausgeprägtes Interesse für sprachliche und kulturelle Wechselbeziehungen zwischen „Orient“ und „Okzident“.[37] Insofern war die Berufung von Paul Kahle – dem Lehrer Lea Goldbergs – durchaus konsequent für die Bonner Orientalistik. Denn seine Ausbildung und seine Forschungsinteressen waren außerordentlich breit zwischen Theologie und Orientalischer Philologie gespannt. Zwischen 1903 und 1908 war Kahle Pfarrer der deutschen evangelischen Gemeinde in Kairo, kannte also den Nahen Osten aus eigener Anschauung. Dort sammelte er auch das Material für seine Habilitation zum arabischen Schattenspiel in Ägypten. Sein bevorzugtes Forschungsgebiet aber blieb die Geschichte der hebräischen Sprache. Kahles wissenschaftliches Lebenswerk zielte auf den Nachweis, dass das in der Neuzeit überlieferte Hebräisch nicht aus biblischer Zeit stammte, sondern eine Konstruktion der Masoreten darstellte, die die Sprache im Dienst einer gesicherten Schriftlesung standardisierten.

Forschungspraktisch führte ihn die Beschäftigung mit dem Hebräischen zugleich zur Auseinandersetzung mit der vergleichbaren Geschichte des Arabischen und der Koranlesungen sowie der religiösen „Sekten“ und Sonderüberlieferungen von Karäern und Samaritanern sowie der griechischen Septuaginta. Die Wahrnehmung des „Orients“ als Ort religiöser Vielfalt und Archiv der eigenen europäischen Gegenwart blieb für Kahle indes keineswegs wissenschaftlich abstrakt. Sie führte ihn vielmehr zu einer philologischen Laborpraxis, in der der Austausch gerade mit jüdischen Studenten und Kollegen (nicht nur aus Osteuropa) geradezu unabdingbar wurde. Seine Studentin Lea Goldberg verwies er zum Samaritanischen[38] , seinen Lehrstuhlassistenten Kurt Levy (1907-1935) zum masoretischen Hebräisch[39] . Wiewohl Kahle 1934 den Aufruf „Deutsche Wissenschaftler hinter Adolf Hitler“ unterzeichnet hatte, empfahl er im Jahr darauf den in Bonn promovierten und habilitierten Indologen Walter Ruben (1899-1982)[40] für ein Stipendium und lud den amerikanischen Rabbiner und Samaritaner-Forscher Joshua Finkel (1904-1983)[41] ans Bonner Seminar ein.

Ins Visier der Nationalsozialisten geriet Kahle vollends, als seine Frau Marie Kahle und einer seiner Söhne jüdischen Geschäftsleuten nach der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 hilfreich zur Seite standen. Kahle wurde suspendiert, in den vorzeitigen Ruhestand versetzt und wanderte schließlich 1939 nach Großbritannien aus. Bis dahin allerdings hatte er eine oft verkannte, überaus einflussreiche Stellung innerhalb der Fachgemeinschaft inne. 1933 war Kahle zum Geschäftsführer der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, also der wichtigsten orientalistischen Fachvereinigung, bestimmt worden. In dieser Funktion entwarf er 1935 ein Memorandum zur „Orientforschung in Deutschland“, das ihn fast zum Direktor eines „großen Orientforschungsinstituts“[42] gemacht hätte, wenn seine Resistenz gegen den antisemitischen Gehalt des Nationalsozialismus und seine Rassenideologie nicht so ausgeprägt gewesen wäre.[43] Obwohl oder vielmehr gerade weil Kahle die vom Rassismus geprägte philologische Debatte um „arische“ und „semitische“ Sprachen und Völker so vertraut war[44] , vermochte er in ihr keine wissenschaftlich beweisbare Kategorie zu sehen und lehnte sie daher ab.

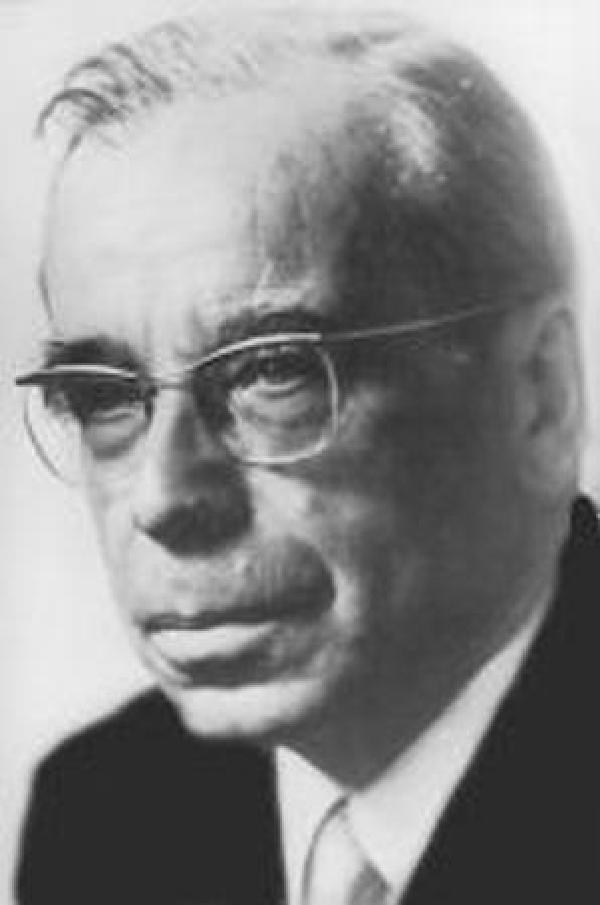

Porträt von Paul Kahle. (Privatbesitz Wilhelm Bleek)

Das gleiche dürfte auch für seinen engsten Kollegen am benachbarten Indologischen Institut der Universität Bonn gegolten haben. Seit 1922 unterrichtete Willibald Kirfel (1885-1964)[45] in Bonn Indologie und hatte den renommierten Lehrstuhl Schlegels und Lassens übernommen. Kirfel[46] gehörte zu den wenigen Orientalisten, die nach 1933 nicht aus ihrem Amt getrieben wurden, scheint aber zugleich trotz der Akzeptanz durch das NS-Regime nie wirklich zu seinen überzeugten Unterstützern geworden zu sein. Auf jeden Fall war Kirfel vor seiner Berufung in Bonn durchaus im Sinne einer „weltbürgerlichen“ Orientalistik tätig. So hatte er 1912 den Vorsitz im Bonner „Orientalisten-Verein“ inne und unterstützte in dieser Funktion eine Initiative, in Bonn einen Lehrstuhl für talmudische Wissenschaft einzurichten.[47] Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich das Indologische Institut unter seiner Leitung zu einem – ebenfalls bisher kaum untersuchten – Anziehungspunkt nicht nur für angehende Indologen aus Europa, sondern auch aus Indien selbst.

Denn nicht am arabistischen Institut ihres Lehrers Paul Kahle, sondern am Seminar für Indologie fand die europäisch-„orientalische“ Begegnung statt, die Lea Goldberg vor ihrer Auswanderung nach Palästina prägen sollte. Zumindest in ihren Romanen reflektierte sie die verwirrende Doppelbödigkeit dieser Begegnungen: hier die europäische Jüdin, die bereits den antisemitischen Angriffen ihrer deutschen Umwelt ausgesetzt war und gleichzeitig ihre (hier weder jüdischen, christlichen noch muslimischen) indischen Freunde als „Orientalen“ wahrnahm; dort eben diese Inder, die im nationalsozialistischen Staat teilweise als „Arier“ klassifiziert wurden, als Ausländer aber zu der jüdischen Außenseiterin engeren Kontakt fanden als zur deutschen Mehrheitsgesellschaft.[48] Wenigstens einer dieser indischen Studenten ließ sich in den Akten der Bonner Universität nachweisen: Shanthilal Shah studierte in Bonn seit dem Winter 1932 und wurde 1934 mit einem orientalistischen Thema promoviert.[49]

6. Schlussbetrachtung

Mit dieser Skizze der Orientalischen Studien an der Universität Bonn im 19. und 20. Jahrhundert ist nur ein kleiner Teil der Geschichte des „Orients“ am Rhein erzählt. Aber in der Verdichtung auf wenige Menschen, die sich innerhalb der Hochschule dem Weitblick ins Morgenland verschrieben, zeigt sich, dass die akademische Beschäftigung mit der Welt des Nahen und Fernen Ostens unter der diskursiven Oberfläche einer rassistischer werdenden Philologe in der wissenschaftlichen Praxis stets das Angebot zu anderen Entwicklungen beinhaltete: wissenschaftliche Forschungsinteressen, die transfer- und verflechtungsgeschichtliche Methoden und Thesen beförderten; wissenschaftliche Zusammenarbeit, die transnationale und interkulturelle Begegnungen ermöglichten.

Quellen

Ungedruckte Quellen

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) I. HA Rep. 76 Va Sek. 3 Tit. IV Nr.1 Bd. 4: Acta betreffend die Anstellung und Besoldung der ordentlichen und außerordentlichen Professoren bei der Universität Bonn 1818-1819.

Universitätsarchiv Bonn, NL Gildemeister; Bestand Rektorat, ab U60: Tabellen über die stattgehabten Vorlesungen von WS 1818/19-WS 1858/59. Digital: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/periodical/titleinfo/775911.

Liste der Jüdischen Studierenden in Bonn 1818-1918: https://www.uni-bonn.de/de/universitaet/organisation/weitere-einrichtungen/archiv-der-universitaet/universitaetsgeschichte-1/juedische-studierende-in-bonn-1818-1918.

Gedruckte Quellen

Freytag, Georg Wilhelm, Einleitung in das Studium der Arabischen Sprache bis Mohammad und zum Theil später; zum allgemeinen Gebrauche auch für die, welche nicht Hebräisch und Arabisch treiben, Bonn 1861.

Freytag, Georg Wilhelm, Kurzgefasste Grammatik der Hebräischen Sprache für den Schul- und Universitäts-Gebrauch nach neuen Grundsätzen bearbeitet, Halle 1835.

Freytag, Georg Wilhelm, Lexicon Arabico-Latinum, 4 Bände, Halle 1830-1837.

Geiger, Abraham, Was hat Muhammad aus dem Judenthume aufgenommen?, Bonn 1833.

Geiger, Ludwig, Abraham Geigers Briefe an J. Dérenbourg (1833-42). Einleitung, in: Allgemeine Zeitung des Judenthums 60 (1896), Nr. 5 v. 31. Januar, S. 52-55.

Goldberg, Lea, Das samaritanische Pentateuchtargum. Eine Untersuchung seiner handschriftlichen Quellen, Stuttgart 1935.

Hoffmann-Ruf, Michaela (Hg.), Johann G. Gildemeister. Briefe 1831-1888, 3 Bände, Berlin 2016.

Levy, Kurt, Zur masoretischen Grammatik. Texte und Untersuchungen, Stuttgart 1936.

Schlegel, August Wilhelm, Ueber den gegenwärtigen Zustand der Indischen Philologie, in: Jahrbuch der Preußischen Rhein-Universität 1 (1821), S. 224-250; Abdruck auch in: Indische Bibliothek 1 (1823), S. 1-27; Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres, et arts, Band 12: Littérature (1819), S. 349-370.

Shah, Shantilal, The traditional chronology of the Jains and an outline of the political development of India from Ajatasatru to Kaniska, Würzburg 1934 [Teildruck]. [Vollständiger Druck unter dem Titel:] The traditional chronology of the Jainas: an outline of the political development of India from 543 B.C. to 78 A.D., Stuttgart 1935.

Statuten der Königl. Preussischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Vom 1. September 1827. Nebst den Statuten für die einzelnen Fakultäten. Vom 18. Oktober 1834, in: Koch, Johann Friedrich Wilhelm (Hg.), Die preussischen Universitäten. Eine Sammlung der Verordnungen, welche die Verfassung und Verwaltung dieser Anstalten betreffen, Band 1, Berlin [u.a.] 1839, S. 190-219.

Voigt, Johannes (Hg.), Autobiographie des ordentl. Professors der orientalischen Sprachen und Literatur an der Universität zu Königsberg Dr. Peter von Bohlen, Königsberg 1841.

Literatur

Birwé, Robert, Kirfel, Willibald, in: Neue Deutsche Biographie 11 (1977), S. 668-669.

Bonner Gelehrte. Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in Bonn. Sprachwissenschaften, Bonn 1970.

Brocke, Michael/Carlebach, Julius (Hg.), Biographisches Handbuch der Rabbiner, Teil 1, Band 1. u. 2: Die Rabbiner der Emanzipationszeit in den deutschen, böhmischen und großpolnischen Ländern 1781-1871, bearb. v. Carsten Wilke, München 2004.

Fück, Johann W., Freytag, Georg Wilhelm, in: Neue Deutsche Biographie 5 (1961), S. 425.

Fück, Johann W., Georg Wilhelm Freytag 1788-1861, in: Bonner Gelehrte, S. 293-295.

Hanisch, Ludmila, Die Nachfolger der Exegeten. Deutschsprachige Erforschung des Vorderen Orients in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Wiesbaden 2003.

Hanndeder, Jürgen, Der erste Indologe, in: Strobel, Jochen (Hg.), August Wilhelm Schlegel im Dialog. Epistolarität und Interkulturalität, Paderborn 2016, S. 67-80.

Heschel, Susannah, Jüdischer Islam. Islam und jüdisch-deutsche Selbstbestimmung, Berlin 2018.

Hoenig, Sidney B./Stiftskin, Leon D. (Hg.), Joshua Finkel Festschrift, New York 1974.

Hoffmann-Ruf, Michaela (Hg.), „Einer der gescheidsten Männer, die ich je habe kennen lernen.“ Johann Gustav Gildemeister und die orientalischen Studien im 19. Jahrhundert, Berlin 2016.

Hoffmann-Ruf, Michaela (Hg.), „Es war einfach nothwendig, so und nicht anders zu schreiben.“ Der Orientalist Johann Gustav Gildemeister (1812-1890) und seine Zeit, Bonn 2014.

Kirfel, Willibald, August Wilhelm Schlegel als Indologe, in: Bonner Gelehrte, S. 287-292.

Kirfel, Willibald, Die indische Philologie im besonderen, in: Geschichte der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Bonn am Rhein, Band 2: Institute und Seminare 1818-1933, Bonn 1933, S. 177-185.

Labrousse, Pierre (Hg.), Langues O' 1795–1995. Deux siècles d'histoire de l'École des langues orientales, Paris 1995.

Mangold-Will, Sabine, Deutsch-Jüdischer Orientalismus: das Werden der Islamwissenschaft und die Selbstverortungen deutsch-jüdischer Orientalisten, in: Massimilla, Edoardo/Morrone, Giovanni (Hg.), Deutschland und der Orient. Philologie, Philosophie, historische Kulturwissenschaften, Hildesheim 2021, S. 47-68.

Mangold, Sabine, Eine „weltbürgerliche Wissenschaft“. Die deutsche Orientalistik im 19. Jahrhundert, Stuttgart 2004.

Mangold-Will, Sabine, La question de la réception allemande de Silvestre de Sacy jusque’en 1815, in: Lafi, Nora/Espagne, Michel/Rabault-Feuerhahn, Pascale (Hg.), Silvestre de Sacy. Le projet européen d’une science orientaliste, Paris 2014, S. 41-60.

Marchand, Suzanne L., German Orientalism in the Age of Empire. Religion, Race, and Scholarship, Cambridge 2009.

Messling, Markus, Gebeugter Geist. Rassismus und Erkenntnis in der modernen europäischen Philologie, Göttingen 2016.

Messling, Markus, Pariser Orientlektüren. Zu Wilhelm von Humboldts Theorie der Schrift. Nebst der Erstedition des Briefwechsels zwischen Wilhelm von Humboldt und Jean-François Champollion le Jeune (1824-1827), Paderborn [u.a.] 2008.

Quilitz, Lea Marie, Zacharias Auerbach, BA-Thesis, Bergische Universität Wuppertal 2017.

Renger, Christian, Die Gründung und Einrichtung der Universität Bonn und die Berufungspolitik des Kultusministers Altenstein, Bonn 1982.

Schmidt, Paul, Erinnerungen an Johann Gustav Gildemeister, in: Bonner Geschichtsblätter 29 (1977), S. 142-162.

Sengupta, Indra, Shishya of Another Order: Students of Indology at the Universities of Bonn and Berlin, in: McGetchin, Douglas T./Park, Peter K.J./SarDesai, Damodar (Hg.), Sanskrit and “Orientalism”. Indology and Comparative Linguistics in Germany, 1750–1958, New Delhi 2004, S. 137–171.

Weiss, Yfaat, Lea Goldberg. Lehrjahre in Deutschland 1930-1933, Göttingen 2010. Wiese, Christian/Homolka, Walter/Brechenmacher, Thomas (Hg.), Jüdische Existenz in der Moderne: Abraham Geiger und die Wissenschaft des Judentums, Berlin [u.a.] 2013.

Wolff, Philipp, Freytag, Georg Wilhelm Friedrich, in: Allgemeine Deutsche Biographie 7 (1878), S. 373-374.

Reiseantrag von Willibald Kirfel. (Universitätsarchiv Bonn)

- 1: Zu Lea Goldberg als Studentin der Orientalischen Philologie in Bonn: Weiss, Lea Goldberg, besonders Kapitel 2 und 3. Lea Goldberg ist in der hebräischsprachigen Welt als Dichterin, Kinderbuchautorin und Literaturwissenschaftlerin weltweit bekannt.

- 2: Weiss, Lea Goldberg, S. 43-44.

- 3: Tagebucheintrag vom 29.4.1932, Weiss, Lea Goldberg, S. 39.

- 4: Zur Etablierung der „neuen“ Orientalischen Philologie in Bonn und der Einordnung in die Geschichte der Orientalistik vgl. Mangold, weltbürgerliche Wissenschaft, S. 123-131.

- 5: Labrousse, Langues O' 1795–1995.

- 6: Marchand, German Orientalism.

- 7: Heschel, Jüdischer Islam.

- 8: Statuten der Königl. Preussischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, S. 198.

- 9: Zur Vorgeschichte der Berufung vgl. Renger, Gründung, S. 234-238.

- 10: Brief vom 15.12.1818, mit dem Altenstein Freytag berief und dem das Zitat entnommen ist: GStA PK I. HA Rep. 76 Va Sek. 3 Tit. IV Nr. 1 Bd. 4 fol. 103-104r.

- 11: Wolff, Freytag; Fück, Freytag; Fück, Georg Wilhelm Freytag 1788-1861.

- 12: Zu Sacys Rezeption in Deutschland, bei der Freytags Göttinger Lehrer Eichhorn eine bedeutende Rolle spielte, vgl. Mangold-Will, La question.

- 13: Renger, Gründung, S. 238.

- 14: Universitätsarchiv Bonn, Bestand Rektorat, ab U60: Tabellen über die stattgehabten Vorlesungen von WS 1818/19-WS 1858/59.

- 15: Zu Gildemeister vgl. Hoffmann-Ruf, Es war einfach notwendig; Hoffmann-Ruf, Einer der gescheidsten Männer.

- 16: Die Zitate sind entnommen: Universitätsarchiv Bonn, NL Gildemeister, Briefe, maschinenschriftliche Fassung, Briefe an die Eltern, 29.4.1834 und 20.12.1834. Vgl. auch Hoffmann-Ruf, Johann G. Gildemeister. Briefe 1831-1888.

- 17: Voigt, Autobiographie, S. 51.

- 18: Zu Wilhelm von Humboldt und seinen Forschungen in Paris, zugleich einen Einblick in die Pariser Forschungsatmosphäre und Netzwerke bietend, Messling, Pariser Orientlektüren.

- 19: Vgl. zum Beispiel seine Göttinger Dissertation: Carmen Arabicum. Perpetuo commentario et versione iambica germanica illustravit pro summis in facultate philosophica Regiomonti honoribus obtinendis G.W. F. Freytag, Gottingae 1814.

- 20: Kirfel, August Wilhelm Schlegel; Hanndeder, Der erste Indologe.

- 21: Vgl. Mangold, Eine weltbürgerliche Wissenschaft, S. 130. Zum sehr kleinen Briefwechsel zwischen Freytag und Schlegel vgl. die Digitale Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/letters/search?query=%22Georg+Wilhelm+Freytag%22.

- 22: Weiss, Lea Goldberg, Überschrift zu Kapitel 2, S. 39.

- 23: Schlegel, Ueber den gegenwärtigen Zustand, S. 244.

- 24: Zu Lassen vgl. die Bemerkungen und Literaturangaben bei Mangold, weltbürgerliche Wissenschaft, S. 160.

- 25: Vgl. die alphabetische online-Liste der Jüdischen Studierenden in Bonn 1818-1918, die allerdings nur das Fach „Philologie“ nennt, aber nicht zwischen Klassischer und Orientalischer Philologie unterscheidet.

- 26: Leider fehlt eine systematische Untersuchung zu den orientalistischen Studierenden, so dass hier nur eher zufällige Einblicke geboten werden können.

- 27: Vgl. stellvertretend Wiese/Homolka/Brechenmacher, Jüdische Existenz.

- 28: Geiger, Abraham Geigers Briefe, S. 53.

- 29: Vgl. dazu die Liste der Jüdischen Studierenden in Bonn 1818-1918. Ullmann ist dort mit dem Vornamen Sion aufgeführt.

- 30: Brocke/Carlebach, Biographisches Handbuch I, 2, S. 867-868, Nr. 1802.

- 31: Zur Kontextualisierung und Interpretation dieser Schrift vgl. Mangold-Will, Deutsch-Jüdischer Orientalismus, bes. S. 60-63.

- 32: Vgl. Geiger, Was hat Muhammad, S. 10.

- 33: Brocke/Carlebach, Biographisches Handbuch I, 1 S. 159-160, Nr. 83; Quilitz, Zacharias Auerbach.

- 34: Brocke/Carlebach, Biographisches Handbuch I, 1, S. 155-156, Nr. 70.

- 35: In der Liste der Jüdischen Studierenden in Bonn 1818-1918 fehlt sein Name.

- 36: Zu Gildemeisters Haltung gegenüber dem Judentum vgl. die kurze Bemerkung bei Mangold-Will, Gildemeisters Ort, S. 165-166. Bei dem von Schmidt, Erinnerungen, S. 161 erwähnten jüdischen Doktoranden dürfte es sich um Auerbach handeln.

- 37: Vgl. Mangold-Will, Gildemeisters Ort, S. 167, 171-172.

- 38: Goldberg, Das samaritanische Pentateuchtargum.

- 39: Levy, Zur masoretischen Grammatik; vgl. zu ihm den Eintrag im Lexikon „Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger Sprachforscher 1933-1945“ unter: https://zflprojekte.de/sprachforscher-im-exil/index.php/module-styles/l/315-levy-kurt.

- 40: Ruben gehörte zu den Wissenschaftlern, denen zwischen 1933 und 1945 die Auswanderung in die Türkei gelang und die dort den Krieg überlebten. Zu ihm vgl. https://zflprojekte.de/sprachforscher-im-exil/index.php/catalog/r/400-ruben-walter sowie Weiss, Lea Goldberg, S. 90.

- 41: Weiss, Lea Goldberg, S. 89. Hoenig/Stiftskin, Joshua Finkel Festschrift.

- 42: Weiss, Lea Goldberg, S. 92.

- 43: Vgl. dazu neben Weiss, Lea Goldberg, bes. S. 99-100 auch Hanisch, Nachfolger, S. 154.

- 44: Vgl. grundlegend Messling, Gebeugter Geist sowie im Detail, insbesondere mit Blick auf die Indologie, die Literatur zusammengestellt und kommentiert bei Weiss, Lea Goldberg, S. 170-175.

- 45: Birwé, Kirfel; vgl. auch die Selbstbeschreibung seines Faches und Seminars: Kirfel, Indische Philologie.

- 46: Über ihn gibt es leider keine neueren Forschungen.

- 47: Der einzige der Verfasserin bekannte Hinweis auf diesen Verein und diese Initiative bei Hanisch, Nachfolger, S. 60.

- 48: Vgl. Weiss, Lea Goldberg, Kapitel 2, S. 39-76.

- 49: Weiss, Lea Goldberg, S. 73-74; Shah, The traditional chronology [Teildruck]. Allgemein zu Indern in Deutschland vgl. Sengupta, Shishya sowie die Literaturhinweise bei Weiss, Lea Goldberg, S. 171 und 175.

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Mangold-Will, Sabine, Die „Orientalistik“ an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-orientalistik-an-der-rheinischen-friedrich-wilhelms-universitaet-bonn/DE-2086/lido/62d572ef58e115.48112481 (abgerufen am 26.04.2024)