Zu den Kapiteln

Schlagworte

1. Entstehung

Der Begriff „Mission“ für die Verbreitung des christlichen Glaubens kam in der Zeit der Entdeckungen im 16./17. Jahrhundert auf, er wurde zuerst von den Jesuiten verwendet. Die katholische Kirche verfügte zunächst über keine missionarischen Strukturen, diese wurden von einigen Orden entwickelt und im 17. Jahrhundert von Rom übernommen. Auf evangelischer Seite hat die Mission ihre geistigen Wurzeln im Pietismus und vor allem in der Erweckung des späten 18. und des 19. Jahrhunderts. In der Begegnung des einzelnen Gläubigen mit Gott durch Gebet wie durch praktizierte Nächstenliebe strebten die erweckten Christen danach, die dogmatischen Grenzen der Orthodoxie zu überwinden, den Glauben zu beleben und das Reich Gottes auszubreiten. Zu dieser Erneuerung der Kirche von innen kamen als Anstoß von außen die vielfältigen Kenntnisse, die durch die Entdeckungen von Seefahrern wie James Cook (1728-1779) gewonnen worden waren. Auf fremden Kontinenten und entfernten Inseln lebten eigentümliche Menschen mit merkwürdigen Gewohnheiten, die die christliche Botschaft noch nie vernommen hatten. Schon aus christlicher Nächstenliebe musste ihnen das Evangelium gebracht werden.

Dieser Aufgabe nahmen sich in England und in den Niederlanden, den beiden Seefahrer-Nationen, nicht die Kirchen, sondern bürgerliche Vereine an, die kurz vor der Wende zum 19. Jahrhundert gegründet wurden. Verbindungen gibt es darüber hinaus zu den frühen Bemühungen in beiden Ländern, die Ausplünderung ihrer Kolonien zu kontrollieren und die Sklaverei abzuschaffen.

In Deutschland, geistig geprägt von der Aufklärung, fand die Missionsbewegung zunächst keinen günstigen Boden. Warum sollte der christliche Gott höherwertig sein als jene Gottheiten, die die Naturvölker anbeteten und die ihren Bedürfnissen entsprachen? Johann Gottfried Herder (1744-1803) etwa vertrat die Auffassung, dass allen Völkern der Glaube, dessen sie bedurften, „ins Herz geschrieben“ sei. In der Folge hielten sich die Kirchen und die Theologie ebenfalls fern von der Mission. Doch auch hier gab es Erweckte, die 1780 in Basel eine „Deutsche Gesellschaft zur Beförderung christlicher Wahrheit und Gottseligkeit“, besser bekannt als „Deutsche Christentumsgesellschaft“, 1804 eine Bibelgesellschaft und 1815 eine Missionsgesellschaft gründeten. Rasch entstanden überall Zweigvereine, die in einer „betrübenden kirchlichen Zeitlage“ Impulse zur Ausbreitung des Reiches Gottes geben und dabei auch die bestehenden Missionsgesellschaften unterstützen wollten.

So rief eine Gruppe erweckter Elberfelder Kaufleute 1799 die Elberfelder Missionsgesellschaft ins Leben, anfänglich ein Gebetskreis, der sich regelmäßig traf, Informationen über die „Ausbreitung des Reiches Gottes“, also auch über die Missionstätigkeiten sammelte und mit Zuwendungen die bestehenden Missionsvereine unterstützte. In die Öffentlichkeit trat diese kleine Gruppe mit gedruckten „Nachrichten von der Ausbreitung des Reiches Jesu überhaupt und durch Missionarien unter den Heiden insbesondere“. 1814 stand sie Pate bei der Gründung der „Bergischen Bibelgesellschaft“ und seit 1817 vermittelte sie Kandidaten, die Missionar werden wollten, an bestehende Missionsgesellschaften. In Barmen (heute Stadt Wuppertal) konstituierte sich 1818 eine vergleichbare „Hülfs-Missionsgesellschaft“, an der auch die Pfarrer lebhaften Anteil nahmen. Seit 1826 gab sie ein „Barmer Missionsblatt“ heraus, das im ersten Jahr bereits eine Auflage von 7.000 Exemplaren erreichte und Abnehmer überall in Deutschland fand. Weitere „Missions-Hülfsvereine“ entstanden 1822 in Köln und in Wesel, und aus der begonnenen „Vereinigung der Missionsgesellschaften in den preußischen Rhein-Provinzen“ konstituierte sich 1828 die „Vereinigte rheinische Missionsgesellschaft zur Aussendung von Boten des Evangeliums unter die Heiden“, die Rheinische Mission mit dem Sitz in Barmen. Sie veranlasste die Gründung zahlreicher Freundeskreise, die, in Vereinsform gegossen, die finanziellen Mittel für die Mission zur Verfügung stellten, die sie durch Kollekten und auf „Missionsfesten“ in den Gemeinden gewannen.

2. Strukturen

Das Pfarrhaus in Mettmann, Gründungsort der Rheinischen Missionsgesellschaft, 1928. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

2.1 Das Missionsseminar

Bei der Gründung der Rheinischen Mission stand von vornherein fest, dass die Gesellschaft selbst Missionare aussenden wollte. Für junge Männer war dieser neue Beruf damals eine der wenigen Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs, entsprechend hoch waren die Bewerberzahlen. Meist bewarben sich Handwerker und Arbeiter, die gern genommen wurden, weil sie neben ihrer geistlichen Tätigkeit „praxistauglich“ waren. Es war den Verantwortlichen von Anfang an klar, dass die Mission einhergehen musste mit einer Art von früher „Entwicklungshilfe“. Daneben spielte das „kirchliche Engagement“ der Bewerber naturgemäß eine wichtige Rolle. Die Ausbildung zum Missionar fand in einem Seminar statt, das bereits 1827 eingerichtet und ursprünglich für „Schullehrer für die Heidenwelt“ bestimmt war. Die Ausbildung dauerte drei Jahre, seit 1858 vier Jahre und umfasste Kurse in Bibelkunde, „Geschichte des Reiches Gottes“, Pastoraltheologie, Missionsgeschichte, Geographie, Naturgeschichte, Sprachen (Englisch und Holländisch) und Pädagogik. Mit der Verlängerung der Ausbildung wurde eine Vorschule eingerichtet, in der die Aspiranten in den Elementarfächern, in denen ihre Kenntnisse häufig nur dürftig waren, unterrichtet wurden. Dazu wurde jetzt der Sprachunterricht intensiviert und Kenntnisse auch in den alten Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch vermittelt, damit die Missionare in der Lage waren, wichtige biblische Begriffe in die Sprache der „Heiden“ zu übertragen und deren Sprache besser zu erlernen. Eine Schule sollte der erste „Anknüpfungspunkt“ der Missionare sein, und um diese herum sollte eine Gemeinde gesammelt werden. Seit 1873 galt die Regel, dass alle Kandidaten die zweijährige Vorschule und das vierjährige Seminar absolvieren mussten, und bei der nächsten Reform der Ausbildung 1926 wurde diese sogar auf sieben Jahre verlängert. Eine letzte Änderung erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die Kirchliche Hochschule Wuppertal neben den Gebäuden der Rheinischen Mission etabliert hatte und den Missionskandidaten ermöglicht wurde, zwei bis drei Semester auch dort zu studieren. Der Seminarabschlussprüfung folgte wie bei den akademischen Theologen seit 1961 eine Vikariatszeit und ein zweites theologisches Examen, so dass die rheinischen Missionare, wenn sie nach zwei Arbeitsperioden (mindestens zehn Jahre) in Übersee zurückkehrten, in den Dienst einer deutschen Landeskirche treten konnten.

Die Ausbildung der Aufgenommenen fand zuerst an drei Tagen in der Woche statt, in der übrigen Zeit übten die Zöglinge ihren erlernten Beruf weiter aus. Mit der Reform in der Mitte des 19. Jahrhunderts fielen die „Berufstage“ fort. 1832 errichtete die Rheinische Mission ihr erstes Missionshaus, in dem die zukünftigen Missionare mit einigen ihrer Lehrer gemeinsam lebten. Zu Direktoren und Lehrern des Seminars berief man ausgebildete Theologen. Nebenamtlich unterrichteten dazu einige Wuppertaler Pfarrer.

Missionsgebäude und Seminar auf der Hardt, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Das Seminar begann seinen Betrieb mit wenigen Schülern, seine größte Belegstärke erreichte es in den späten 1920er Jahren mit 95 Zöglingen. Einen Tiefpunkt mit 24 Schülern gab es direkt nach dem Ersten Weltkrieg, als die Zukunft der Rheinischen Mission überhaupt unsicher war.

Im Laufe seiner Geschichte hat das Seminar auch immer für die Ausbildung von Auslandspredigern anderer Gemeinden und Vereine offen gestanden. Zum Beispiel wurde 1837 in Langenberg (heute Stadt Velbert) eine „Evangelische Gesellschaft für die protestantischen Deutschen in Nordamerika“ gegründet und 1865 konstituierte sich in Barmen ein entsprechendes Comité für Südamerika, das 1881 mit dem Langenberger Verein fusionierte. Beide Vereine nahmen, ebenso wie deutsche Gemeinden in Südrußland oder im damaligen Osmanischen Reich, das Missionsseminar für die Ausbildung ihrer Prediger in Anspruch.

Die Entwicklung in den überseeischen Kirchen, in denen zunehmend einheimische Pfarrer die europäischen Missionare ablösten, führte dazu, dass das Seminar seit 1970 keine neuen Schüler mehr aufnahm. Die letzte Abschlussprüfung fand 1975 statt. Für die „religiöse Atmosphäre“ des Wuppertals ist das Seminar von großer Bedeutung gewesen. Die rheinischen Seminaristen gingen mit ihrer erwecklichen Frömmigkeit in die Gemeinden und unterstützten die Pfarrer in ihrer Arbeit, betreuten Kindergottesdienste, Jünglingsvereine, Frauengruppen und andere Gemeindekreise. Durch ihre Bibelarbeit in Dönberg, einem Dorf im Norden des Wuppertals, sammelten sie Christen jeden Alters um sich und regten sie an, eine eigene Gemeinde zu gründen.

Seminar auf der Hardt, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

2.2 Die Organisation der Rheinischen Mission

Die Missionsgesellschaft war rechtlich ein Verein. Seine Mitglieder – Einzelpersonen, Kirchengemeinden und später auch Landeskirchen – kamen in regelmäßigen Abständen zu einer „Hauptversammlung“ (später Generalversammlung) zusammen, bestimmten den Vorstand, bis 1962 „Deputation“, danach Missionsleitung genannt und entschieden in wichtigen Fragen, etwa bei der Eröffnung eines neuen Missionsgebietes. Der Deputation stand ein Präses vor, die Geschäfte führte ein Sekretär. Die Positionen von Präses und Sekretär wurden zuerst von benachbarten Barmer Pfarrern wahrgenommen, seit 1842 stellten sich auch „Laien“, meist Kaufleute aus dem Wuppertal, dafür zur Verfügung. Seit 1960 finden sich Vertreter der rheinischen und/oder der westfälischen Kirchenleitung in den Leitungsgremien der Missionsgesellschaft.

Da alle Mitglieder der Deputation ehrenamtlich tätig waren, wuchs der Direktor des Seminars – Inspektor genannt - fast automatisch in die Position des eigentlichen Leiters, der im Auftrag der Deputation handelte. Seit 1906 lag die Leitung der Rheinischen Mission bei einem Kollegium, das von der Generalversammlung gewählt wurde und dem ein „erster Inspektor“, seit 1910 Direktor genannt, vorstand. 1886 wurde in Berlin eine Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika gegründet. In ihren Vorstand wurde der angesehene Pfarrer Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910), der Leiter der diakonischen Anstalten in Bethel bei Bielefeld, berufen. Die Rheinische Mission reagierte darauf mit vorsichtiger Kritik, weil die neue Missionsgesellschaft Spendenmittel rekrutierte, die bislang nach Barmen geflossen waren. Der neuen Gesellschaft war durchaus bewusst, dass sie sich auf ein Arbeitsgebiet begab, das die Rheinische Mission für sich beanspruchte. Schon vor der Jahrhundertwende richtete deshalb von Bodelschwingh an die Rheinische Mission die Anfrage, ob man sich nicht vereinigen könne. Nach mancherlei Schwierigkeiten und Hindernissen kam es nach dem Ersten Weltkrieg zu einer zaghaften Zusammenarbeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Zusammenlegung der beiden Missionsblätter intensiviert wurde und 1971 in eine Fusion beider Gesellschaften unter dem Namen „Vereinigte Evangelische Mission“ mündete. Als die Zaire-Mission dazu stieß, wurde der Name 1996 noch einmal in „Vereinte Evangelische Mission“ (VEM) geändert. Die VEM stellt sich heute dar als ein Bund von 38 Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland (Stand 2019) sowie der Diakonie Bethel. Seine Mitglieder treten alle zwei Jahre zu einer Vollversammlung zusammen, die jeweils acht Vertreter und Vertreterinnen aus den drei Regionen Afrika, Asien und Europa in den Rat der VEM wählt. Dieser tagt einmal jährlich und bestimmt einen Exekutivausschuss aus fünf Personen, geleitet von einem Generalsekretär. Der Ausschuss organisiert die Tagesarbeit. Die VEM vertritt ein „ganzheitliches“ Verständnis von Mission, verbindet also missionarische Verkündigung mit medizinischer, ökonomischer und sozialer Hilfe.

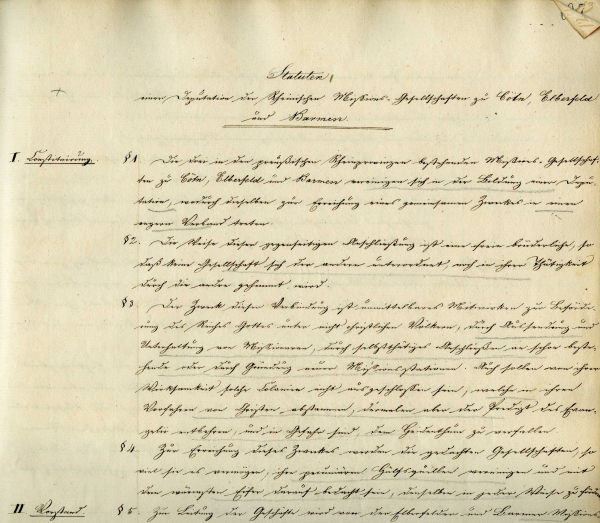

Statuten zur Gründung der Rheinischen Missionsgesellschaft, Protokoll. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

2.3 Die Missionshandelsgesellschaft

Bei der Ankunft der Missionare ergaben sich fast automatisch Handelsgeschäfte mit den indigenen Völkern. Praktisch jede Missionsstation unterhielt ein Lager mit europäischen Produkten, die gegen Waren aus den Missionsgebieten eingetauscht wurden. Auch trieben viele Missionare eigenmächtig Handel, um den heimischen Bedarf zu decken, aber auch, um zwielichtigen europäischen Händlern das Wasser abzugraben, wenn sie Branntwein gegen Elfenbein und Straußenfedern eintauschten. Als der Missionshandel umfangreicher wurde, entwickelte man in Barmen Pläne zur Gründung einer separaten Missionshandelsgesellschaft, um die Missionsarbeit von den kaufmännischen Geschäften zu trennen. 1870 erhielt die „Wupperthaler Aktiengesellschaft für Handel in Arbeitsgebieten der Rheinischen Missionsgesellschaft“ ihre staatliche Genehmigung.

Die Gesellschaft begann mit einem Startkapital von 60.000 Talern, das im Wesentlichen von kapitalkräftigen Missionsfreunden gezeichnet worden war. Die Rheinische Mission, die dem Unternehmen ihren guten Namen gegeben und sich über die Bedenken einiger Missionare hinweggesetzt hatte, hoffte, mit zahlreichen ihr überlassenen Gewinnen das inzwischen aufgelaufene „normale“ Defizit zumindest teilweise decken zu können.

Missionsstation Otjimbingue in Namibia, 1866. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Anfangs liefen die Geschäfte gut, doch schon 1875 verschwanden die Handelsgewinne aus den Jahresrechnungen. Der Handel mit Elfenbein und Straußenfedern ging zurück und hörte bald ganz auf. Die Tiere selbst waren inzwischen fast ausgerottet worden. Der Handel mit Vieh erwies sich als zu mühselig, ebenso wie die Ausbeutung einiger Erzlagerstätten. Als 1880 neue Kämpfe zwischen den verschiedenen Völkern Südafrikas ausbrachen, zerstoben alle Hoffnungen auf eine Besserung der Lage, die Handelsgesellschaft musste liquidiert werden. Die Rheinische Mission selbst erlitt keine größeren Verluste, doch die Freunde der Mission verloren ihr Geld und, was mehr wog, ihr Vertrauen in die Mission. Das Geschäft in Borneo war von dem Debakel in Südafrika nicht betroffen. Es wurde abgetrennt, und ein neu gegründeter „Rheinisch-Bornesischer Handelsverein“ setzte die Arbeit im damaligen Niederländisch-Indien bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fort.

Missionsstation Berseba Namibia, um 1903. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

2.4 Die Missionare

Die Rheinische Mission hat bis zum Jahre 1971, dem Zeitpunkt ihrer Vereinigung mit der Bethel-Mission, etwa 950 Missionare, Schwestern, Ärzte und Lehrer in außereuropäische Gebiete ausgesandt und über 100 Pfarrer für den Dienst vorwiegend in Nord- und Südamerika ausgebildet. Sie alle wurden vor ihrer Abreise aufgefordert, ihre Biographie in das „Lebenslaufbuch“ der Mission einzutragen. Sie taten dies immer in dem Bewusstsein, dass ihre Reise in das Missionsgebiet eine Fahrt ins Ungewisse war. Es war keineswegs sicher, ob sie jemals wieder nach Barmen zurückkommen würden.

Die Lebensläufe der Missionare bis etwa zum Ersten Weltkrieg gleichen sich in vielerlei Hinsicht. Für sie alle war die eigene Konfirmation ein wichtiges Datum in der Entwicklung ihres Glaubens. Immer erwähnen sie ihr Engagement in den Heimatgemeinden und fast immer können sie, oft in einer heute fremd anmutenden erbaulichen Sprache, die Umstände und sogar den Zeitpunkt ihrer religiösen Erweckung, ihrer Bekehrung und Errettung von der Sünde, angeben.

Sprachaufnahmen in Namibia, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Beim Eintritt in das Seminar waren die Missionskandidaten nicht verheiratet. Eine Verlobung während ihrer Ausbildung bedeutete deren Ende. Vor ihrer Aussendung wurden die meisten Missionare ordiniert. Ihre Instruktion verpflichtete sie zu unbedingtem Gehorsam gegenüber der Missionsleitung. Züge eines Mönchsordens, den die Gemeinschaft der Missionare bildete, weist auch die Ehelosigkeit der Missionare auf, die anfangs durchaus in Betracht gezogen wurde, doch nicht durchgehalten werden konnte. Wenn ein Missionar heiraten wollte, konnte er dies erst nach einigen Jahren Missionsdienst tun. Die Rheinische Mission übernahm dann die Auswahl seiner Ehefrau. Auch sie musste strengen Kriterien genügen, religiöse Überzeugung, strenge Sittlichkeit und die Bereitschaft zu Hingabe und Opfer spielten eine große, Gefühle von Zuneigung und Sympathie gar keine Rolle. Der gemeinsame Dienst an der Mission sollte die Ehepartner verbinden, das musste genügen.

Denn auch die Missionarsfrauen arbeiteten mit am Aufbau der Gemeinde, darin den Pfarrfrauen vergleichbar. Sie leiteten Nähvereine, Sing- und Schulstunden und pflegten Kranke. Belastend und mit hohem Risiko verbunden waren die häufigen Kindgeburten mitten in der Wildnis. Vermutlich das größte Opfer, das die Missionarsfamilien auf sich nahmen, bestand darin, dass sie ihre Kinder, wenn diese das schulpflichtige Alter erreicht hatten, zur Ausbildung nach Deutschland zurücksandten.

Missionsknabenheim Johanneum in Gütersloh, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Zunächst beschäftigte sich die Rheinische Mission nicht mit den Kindern ihrer Missionare. 1849 kam die erste Anfrage, ob sie die Söhne von Missionaren zur Ausbildung nach Deutschland zurückholen und für sie sorgen könne. Als in den 1850er Jahren weitere Kinder unterzubringen waren, errichtete die Mission 1856 ein eigenes Kinderheim neben dem Missionsseminar, das vor allem für die Söhne bestimmt war – die Töchter, so glaubte man, könnten den Bildungsstand ihrer Mütter in der Familie erwerben. Das Schicksal der Missionarskinder wurde den zahlreichen Spendern und Unterstützern nahegelegt und mit einem eigenen Organ, dem „Kleinen Missionsfreund“, erfolgreich um Spenden für deren Schulbesuch gebeten.

So kamen die Jungen in das Heim in Barmen und besuchten von dort die am Ort gelegenen Schulen, während für die Mädchen ein Pensionat in Südafrika eingerichtet wurde. Als in Gütersloh dem evangelischen Gymnasium ein Alumnat angegliedert wurde, sandte man die Jungen dorthin. Später gründete die Mission ein eigenes Kinderheim im Ort, 1891 ein weiteres in Moers und 1919 ein kleineres „Knabenheim“ in Bad Kreuznach. Besucht wurden die jeweiligen Schulen am Ort.

Angesichts einer derart umfangreichen Fürsorge für die Söhne mussten auch die Töchter besser versorgt werden. So entstand das erste „Töchterheim“ in Gütersloh, später wurde es nach Bielefeld verlegt. Gegen Ende des 19.Jahrhunderts kaufte die Rheinische Mission ein Haus in Mettmann und richtete dort ein Töchterheim ein. 1928 wurde es nach Kaiserswerth (heute Stadt Düsseldorf), 1939 nach Barmen verlegt. Außerdem nahmen immer wieder Missionare im Ruhestand die Töchter von Missionaren in ihren Familien auf und ermöglichten auf diese Weise den Besuch einer Schule in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Missionsdienste in Übersee zunehmend zeitlich begrenzt, die Eltern kehrten dann gemeinsam mit ihren Kindern nach Deutschland zurück.

Der Konflikt zwischen der Elternrolle und der Berufung sowie dem Beruf des Missionars hat immer wieder zu Belastungen und zu einer Verunsicherung im Verhältnis der Missionare zu ihrem Arbeitgeber geführt. Der langjährige Heimaufenthalt der Missionarskinder hat aber andererseits ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Verbundenheit in einer „Missionsfamilie“ entstehen lassen, das von der Rheinischen Mission mit besonderer Genugtuung betrachtet und gepflegt wurde, etwa in regelmäßigen „Missionarstreffen“.

Unter den rheinischen Missionaren waren zahlreiche namhafte Wissenschaftler. Ihre missionarische Arbeit führte sie oft in noch weitgehend unbekannte Gebiete, da war es fast selbstverständlich, dass sie über ihre Erlebnisse und Erfahrungen berichteten. Für europäische Geographen, Ethnologen, Religionswissenschaftler, Biologen und Linguisten sind ihre Berichte von großer Bedeutung geworden. Der Missionar Ernst Faber (1839-1899) machte sich einen Namen als Sinologe und der Hereromissionar Heinrich Peter Brincker (1836-1904) gehörte bei seinem Tod zu den besten Kennern der Bantusprachen, sein Wörterbuch der Hererosprache wurde ein Standardwerk. Johann Georg Krönlein (1826-1892) schrieb ein Nama-Wörterbuch und übersetzte das Alte Testament in die Nama-Sprache, das erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine modernere Übersetzung von Friedrich Pönnighaus (1885-1975), ebenfalls rheinischer Missionar, abgelöst wurde. Pönnighaus erhielt darauf den Ehrendoktor der Universität Bonn. Der Missionar Heinrich Vedder (1876-1972) gilt noch heute als einer der besten Kenner Namibias, und für Sumatra gilt dies von Peter Hinrich Johannsen (1839-1898).

Alle rheinischen Missionare bildeten eine Bruderschaft. Zunächst durch die gemeinsame Arbeit und die Berufung zwar innerlich fest, aber organisatorisch nur locker verbunden, sammelte sie sich seit 1888 um ein Publikationsorgan, den „Brudergruß“. Im Ersten Weltkrieg wurde sein Erscheinen eingestellt, danach aber wiederbelebt und in die Trägerschaft eines neu gegründeten „Vereins rheinischer Missionare“ geführt. Dieser Verein verabschiedete nach dem Zweiten Weltkrieg ein Schuldbekenntnis ähnlich dem Stuttgarter Schuldbekenntnis, löste sich jedoch 1975 auf.

Das Johanneum in Moers, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

2.5 Die Schwesternschaft

Die soziale Not in den tiefgreifenden Umbrüchen am Beginn des 19. Jahrhunderts wurde kaum von den Kirchen, wohl aber von einigen ihrer Pfarrer und Glieder wahrgenommen. Auf evangelischer Seite gehört dazu der Kaiserwerther Pfarrer Theodor Fliedner (1800-1864), der 1836 in seiner Gemeinde eine Anstalt gründete, um darin Pflegerinnen für kranke und schwache Menschen, sogenannte „Diakonissen“, auszubilden. Reformierter Tradition entsprechend war es sein Ziel, diesen Frauen ein genau umrissenes diakonisches Amt in ihrer kirchlichen Gemeinde zu geben. Seine Pläne führten zur Gründung einer ordensähnlichen Gemeinschaft von Frauen, den Diakonissen. Für Männer wurde 1844 eine „Brüderanstalt“ in Duisburg eingerichtet, die eine Ausbildung zum „Diakon“ vermittelte und bald ebenfalls ordensähnliche Charakteristika entwickelte.

Die Rheinische Mission hat den davon ausgehenden Impuls, die Arbeit der Missionare durch Diakonissen zu unterstützen, nur sehr zögernd aufgenommen. Die Äußere Mission schien ein anderes, härteres Feld zu sein als die Innere Mission, nicht geeignet für die Arbeit von Diakonissen. Wenn man unverheiratete junge Frauen von Wuppertal nach Übersee entsandte, dann geschah dies vor allem, um sie unverheirateten Missionaren als Ehefrauen zuzuführen. Doch ein familiäres Schicksal führte zu einem Umdenken. Als ein Missionar kurz nach seiner Ankunft in Südafrika starb, blieb seine Witwe dort, leistete Armen- und Krankenpflege und betreute bis zu ihrem Tod 1871 ein Haus der Rheinischen Mission.

Schwestern in Pearadja, Sumatra/Indonesien, um 1911. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Gleichwohl wurde das Beispiel dieser Frau erst einige Jahre später aufgegriffen. 1889 entsandte die Rheinische Mission die englische Schwester Hester Needham als Diakonisse auf deren eigene Kosten nach Sumatra. Schwester Needham arbeitete wie ein Missionar unter dem Volk der Batak, blieb bis zu ihrem Tod eine Einzelgängerin und fand keine Nachfolge. 1891 wurden erneut vier Schwestern nach Sumatra und Borneo entsandt, wiederum nicht, um verheiratet zu werden, sondern mit der Absicht, als „Missionsdiakonissen“ Frauen und Mädchen, Kranke und Arme in den christlichen Gemeinden, die bereits gegründet worden waren, zu betreuen. Die männlichen Missionare seien für den weiblichen Teil einer Gemeinde nur bedingt geeignet und ihre Ehefrauen seien durch häusliche Arbeiten zu sehr in Anspruch genommen.

Die Zahl der Schwestern, die sich der Rheinischen Mission zur Verfügung stellten, nahm in den folgenden Jahren stetig zu, 1939 waren es bereits über 50 und 1970 etwa 60, davon war die Hälfte im südlichen Afrika tätig. Ihre theologische Ausrichtung erfuhren sie, die aus unterschiedlichen Ausbildungsstätten kamen, in einer Bibelschule der Rheinischen Mission in Barmen, finanziell unterstützt wurden sie von zahlreichen kirchlichen Frauenvereinen und Frauengruppen des „Frauenbundes der Rheinischen Mission“. Im Ruhestand kehrten die Schwestern in ein Schwesternheim ins Wuppertal zurück, ähnlich dem „Mutterhaus“ der Diakonissen. Damit gewann die Schwesternschaft der Rheinischen Mission den Charakter eines eigenständigen Verbandes, wie er auch den Verbänden der Diakonissen zu eigen war.

Haushaltsschülerinnen Sumatra/Indonesien, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Christiane Kähler, sie wurde als Ehefrau nach Südafrika ausgesandt und arbeitete dort schließlich als Schwester, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

2.6 Ärzte und Lehrer

Eine medizinische Grundausbildung erhielten die Missionskandidaten nicht, gleichwohl waren zahlreiche Missionare in der Lage, einfache medizinische Hilfe zu leisten und dadurch auch missionarisch zu wirken. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Anregung, die Mission der Verkündigung durch Ärzte und Krankenhäuser zu ergänzen, in Barmen aufgenommen und 1888 die ersten rheinischen Missionsärzte in das heutige Indonesien entsandt. Als nach der Jahrhundertwende die medizinische Arbeit dort und in China größere Ausmaße annahm, errichtete die Rheinische Mission Krankenhäuser und entsandte Krankenschwestern und Diakone neben den Ärzten. Allerdings blieb die Gruppe der Missionsärzte klein und überstieg 20 nicht, und auch die Schwestern und Diakone waren kaum mehr. In Süd- und Südwestafrika hat die Rheinische Mission keine Ärzte gehabt, weil dort die staatlichen Behörden die medizinische Versorgung der einheimischen Bevölkerung selbst in ihre Hände nahmen. Mit der politischen Unabhängigkeit der ehemaligen europäischen Kolonial- und Missionsgebiete setzte der Prozess der Verselbständigung auch auf diesem Feld ein, nach 1970 hat die Rheinische Mission keine speziellen Missionsärzte mehr entsandt.

Angehörige anderer Berufsgruppen, insbesondere Lehrer, aber auch Bauern, Handwerker und Kaufleute wurden ebenfalls von der Rheinischen Mission engagiert und in die Missionsgebiete entsandt. Wie alle unter der Verantwortung der Rheinischen Mission ausgesandten Personen wurden sie mit einer ausführlichen Instruktion versehen, die neben ihren beruflichen ihre missionarischen Aufgaben beschrieb.

3. Historische Entwicklung

Sprechstunde im Hospital Tungkun, China, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

3.1 Die ersten Missionsunternehmen

1829 wurden die ersten vier rheinischen Missionare ins südafrikanische Kapland ausgesandt, wo eine noch nicht 200-jährige Besiedlung vor allem aus den Niederlanden die Buren zu Herren des Landes gemacht hatte. Die einheimische Bevölkerung war meist versklavt, selten aber christianisiert worden. 1744 waren die ersten Missionare der Herrnhuter gekommen, 1799 die Londoner Missionsgesellschaft, in deren Auftrag wurden zwei der Wuppertaler Missionare eingesetzt zur Betreuung von Sklaven, die auf den Farmen arbeiteten. Es ist auch dem Engagement der rheinischen und anderer Missionare zu verdanken, dass die Sklaverei in Südafrika auf Widerstand stieß und 1838 offiziell verboten wurde.

Die beiden anderen Missionare aus dem Rheinland gründeten etwa 300 Kilometer nördlich von Kapstadt die erste rheinische Missionsstation, inmitten eines von dem Stamm der Nama (Hottentotten) bewohnten Gebietes. Sie erwarben eine fast 4000 Morgen große Farm, gaben ihr den Namen „Wupperthal“, beschäftigten die Eingeborenen mit landwirtschaftlichen und handwerklichen Arbeiten, errichteten eine Schule und machten sie zum Kern der Missionsstation und der neuen Gemeinde. Andere Missionare taten es ihnen nach und gründeten weitere Stationen, aus denen sich Siedlungen und heutige Städte entwickelten.

Hafenplatz Banjermassin auf Borneo, Indonesien, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

1842 überquerten rheinische Missionare den Oranje-Fluss im Norden des Kaplandes und errichteten Missionsstationen im Süden des heutigen Namibia. Es kam vor, dass die Stammeshäuptlinge die Missionare zum „Schulehalten“ und zur Missionierung geradezu einluden. Wenn ein Häuptling für die christliche Religion gewonnen werden konnte, trat meist der ganze Stamm über.

Doch im Süden Afrikas arbeiteten damals zahlreiche Missionsgesellschaften, und nicht immer gelang es, die „claims“ der einzelnen Gesellschaften genau abzustecken. Schon in den frühen 1830er Jahren sah sich die Rheinische Mission deshalb nach einem neuen Wirkungskreis um und fand ihn auf Borneo, in „Niederländisch-Indien“. 1834 wurden die ersten Missionare dorthin entsandt. Als diese sich an Ort und Stelle informiert hatten, begann 1836 die Borneo-Mission.

Die Arbeit im Landesinneren Borneos unter den eingeborenen Stämmen war wesentlich schwieriger als im Süden Afrikas, für etliche Teile der indigenen Bevölkerung bedeutete die Begegnung mit einem Missionar den ersten Kontakt zur europäischen Zivilisation. Nach 20 Jahren zählte man erst acht Missionsstationen und 261 Getaufte. 1859 brach zudem ein Aufstand der Eingeborenen gegen die holländischen Herren und überhaupt die Weißen aus. In seinem Verlauf wurden vier rheinische Missionare, dazu drei Frauen und zwei Kinder ermordet. Die Rheinische Mission zog sich zurück, erst 1866 betraten Missionare aus Barmen wieder das Land. Kurz zuvor hatte man die Arbeit auf Sumatra, bei dem Stamm der Batak im Norden der Insel und auf der Sumatra vorgelagerten Insel Nias begonnen.

Die Rheinische Mission machte früh die Erfahrung, dass manche Missionare das Klima der Tropen nicht vertrugen. Für sie schien die Mission von Indianern in Nordamerika geeignet zu sein. So beschloss man 1836, Missionare nach Amerika zu entsenden. Doch das Unternehmen wurde nach wenigen Jahren eingestellt. Die wenigen Missionare, die man entsandt hatte, hatten Gemeinden unter den weißen, oft deutschstämmigen Siedlern anstatt unter den Indianern gegründet.

1845 erreichte die Rheinische Mission ein Hinweis auf China und im folgenden Jahr nahm sie die Arbeit dort auf. Dazu suchte sie einen Partner und fand ihn in der Basler Missionsgesellschaft. Dem „Kurhessischen Missionsverein“ wurde dagegen die Mitarbeit verwehrt, angeblich, weil die Reformierten im Wuppertal und in der Schweiz die Hessen verdächtigten, einen betont konfessionell-lutherischen Charakter in die Missionsarbeit einzubringen. Man schlug stattdessen vor, eine Konferenz zur „Erzielung von größerer Gemeinsamkeit in der Mission“ einzuberufen. 1847 fand diese Konferenz in Barmen statt, doch erst 1866 die Nachfolgekonferenz in Bremen, die dann zu einer ständigen Einrichtung wurde. Mit der Ankunft von Missionaren in Hongkong 1847 begann dann die Mission in China.

Die erste Missionsstation 'Wupperthal' der Rheinischen Missiongesellschaft in Südafrika, undatier. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

3.2 Die Rheinische Mission während des 19. Jahrhunderts

Erster „Inspektor“ der Rheinischen Mission nach ihrer Gründung wurde Heinrich Richter (1799-1847). Richter hatte Theologie in Halle studiert und war danach Oberlehrer an einem Seminar für Volksschul-Lehrer in Halberstadt geworden. In Barmen lebte er mit den Missionskandidaten zusammen, die er mit seinem Bruder Wilhelm, ebenfalls ein Theologe, unterrichtete. Richters Nachfolger Johann Christian Wallmann (1811-1865) - ein strenger Lutheraner, der mehrere Jahre als Hauslehrer gewirkt hatte und von 1848 bis 1857 die Rheinische Mission leitete – legte das Schwergewicht seiner Arbeit auf die Missions-Publizistik, die wichtig war, um die Spendenbereitschaft im „Hinterland“ zu erhalten oder gar auszuweiten. Unter anderem gestaltete er die Monatsberichte der Mission neu und gab einen populären Sammelband „Leiden und Freuden rheinischer Missionare“ heraus. Unter seiner Direktion konnte das finanzielle Defizit, das sich inzwischen angesammelt hatte, vollständig getilgt werden. Bei seinem Ausscheiden zählte die Rheinische Mission in Südafrika (einschließlich Namibia), Borneo und China 41 Missionare auf 28 Stationen, und im Missionsseminar bereiteten sich zehn Schüler auf ihre Ausreise vor.

Heinrich Richter, der erste Inspektor der Rheinischen Missionsgesellschaft, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Zu den markantesten Inspektoren der Mission gehört Friedrich Fabri (1824-1891). Im bayerischen Schweinfurt geboren, musste der Theologe erst „naturalisiert“ werden, bevor er in Barmen beginnen konnte. Fabri war während seines Studiums in Erlangen von der Erweckung geprägt worden, Konfessionalität war ihm fremd. Er betonte die eschatologische Bedeutung der Mission, die Ausbreitung des Reiches Gottes werde die Welt an ihr Ende und Gottes Gericht herbeiführen. Fabri trat auch sozialpolitisch hervor, so beschäftigte ihn die Arbeiter-Wohnungsfrage, deren verheerendes Ausmaß er im Wuppertal kennen gelernt hatte. Zur Lösung der Sozialen Frage in Deutschland schlug er die Auswanderung in die Kolonien vor, deren Erwerbung er eifrig befürwortete. In kolonialpolitischen Fragen beriet er sogar Otto von Bismarck (1815-1898).

Für die wachsende Zahl der Kandidaten organisierte Fabri einen Neubau des Missionshauses, das 1862 eröffnet wurde und genau wie sein Vorgänger sich zu einer Art von „geistlichem Zentrum“ des Wuppertals entwickelte. In ihm fanden Pfarrkonferenzen, Versammlungen und Feste der zahlreichen christlichen Vereine statt, die in einer „Wuppertaler Festwoche“ kulminierten, die bis zum Zweiten Weltkrieg gefeiert wurde.

In den frühen 1880er Jahren mühte sich die Rheinische Mission in Südwestafrika, zwischen den Herero und den Nama zu vermitteln. Sie begrüßte deshalb, wenn auch zurückhaltend, die koloniale Erwerbung des Landes durch Deutschland, machte aber deutlich, dass die Kolonisation wesensverschieden sei von der Mission und dass die Rechte der Eingeborenen auch von den Kolonisatoren zu beachten seien. Als Deutschland eine Kolonie in Neuguinea erwarb, beschloss man in Barmen, auch dort zu missionieren. Die Aufforderung, Missionare auf die Marschallinseln zu entsenden, wurde dann allerdings abgelehnt. 1890 begann die Mission unter den Ovambo im nördlichen Namibia und kurz nach der Jahrhundertwende auf den Mentawai-Inseln im Westen Sumatras. Zu dem Zeitpunkt erreichte die Mission ihre größte Ausdehnung. Sie unterhielt 117 Stationen mit 683 Filialen, 839 Schulen, zwei Krankenhäuser und zwei Hilfskrankenhäuser. 207 Missionare, 19 Ärzte und Lehrer und 22 Schwestern waren darin tätig. Hinzu kamen 27 einheimische Pastoren und 66 Evangelisten. Den Unterhalt bestritt die Rheinische Mission ausschließlich aus Spenden. In vielen tausend Gaststätten waren Spendenbüchsen aufgestellt und über 40 Unterstützungsvereine sammelten und überwiesen regelmäßig ihre Spendenerträge.

Der Missionar Diehl mit seinen Schülern in Bogadjim, Neu-Guinea, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

3.3 Der Aufstand der Herero und der Nama in Deutsch-Südwestafrika (1904-1907)

Durch die Erwerbung des Schutzgebietes Südwestafrika wurden die Deutschen in die Auseinandersetzungen zwischen den Nama („Hottentotten“) und den Herero verwickelt. Nach einer Dürre 1830 hatten die Herero (im mittleren Namibia) ihre Weidegebiete auszudehnen versucht und waren dabei an die Nama geraten. In jahrzehntelangen Kriegen gelang es den Nama, nach Norden in das Gebiet der Herero vorzudringen. Nur mit Mühe konnten die Deutschen zwischen den beiden Stämmen vermitteln.

Die Herero waren Viehzüchter, doch deutsche Siedler kauften zunehmend größere Teile ihrer Weidegründe. Dazu trieb die Diskriminierung der Schwarzen durch die deutschen Kolonisatoren, die technisch überlegen waren und sich kulturell überlegen fühlten, die Herero in eine Erhebung gegen die deutschen Herren. Der von langer Hand geplante Aufstand brach am 12.1.1904 los, etwa 8.000 Herero standen 2.000 Mann der deutschen Schutztruppe gegenüber. Zunächst waren die Herero überlegen, sie töteten alle weißen Siedler und brannten Farmen, Handelsstationen und Verwaltungsgebäude nieder. Frauen und Kinder blieben weitgehend verschont.

Gefangene Herero in einem Lager in Namibia, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Mit der Ernennung des Generals Adrian Dietrich Lothar von Trotha (1848-1920) zum Oberbefehlshaber der inzwischen auf 15.000 Mann angewachsenen deutschen Schutztruppe gewann der Krieg einen neuen Charakter. Trotha strebte danach, die Herero zu vernichten. Dies gelang ihm nicht vollständig in der Schlacht am Waterberg (August 1904), doch trieb er die Überlebenden in die wasserlose Wüste, wo sie verdursteten. Von etwa 80.000 Herero überlebten nur etwa 15.000 den Genozid. Sie wurden in Konzentrations- und Arbeitslager überführt.

Die mitleidlose Kriegführung der Deutschen bewog die bisher mit ihnen verbündeten Nama unter ihrem Führer Hendrik Witbooi (etwa 1830-1905), die Seite zu wechseln. Ihr Aufstand wurde ein langwieriger Guerilla-Krieg, der erst 1907 beendet werden konnte. Gefangene Nama wurden entweder in Konzentrationslager gebracht oder mehrere Jahre in die deutschen Afrika-Kolonien Togo und Kamerun deportiert.

Hererogottesdienst im Waterbergreservat, Namibia, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Die Rheinische Mission stand zwischen den Fronten. Da sie immer für die Rechte der Schwarzen eingetreten war, begegnete man ihr in Deutschland jetzt mit Häme und Ablehnung, bezichtigte sie sogar der Zusammenarbeit mit dem „Raubgesindel“. Der deutsche Reichskanzler Bernhard von Bülow (1849-1929, Reichskanzler 1900-1909) warf ihr vor, die „rohe Barbarei“ der Schwarzen nicht scharf genug zu verurteilen. Nur die sozialdemokratische Presse brachte ihr Verständnis entgegen. Die Rheinische Mission ging jedoch nicht so weit wie August Bebel (1840-1913), der die gesamte deutsche Kolonialpolitik verurteilte und den Schwarzen das Recht zum Aufstand einräumte. Die Missionare dagegen riefen die Eingeborenen zum Gehorsam gegenüber ihrer deutschen Obrigkeit auf. Nach der Niederschlagung der Aufstände trugen sie dazu bei, ein größeres Blutbad zu verhindern. Dass die Herero und die Nama in ihnen mehr gesehen haben als nur Agenten des ungeliebten Staates, geht auch daraus hervor, dass die Zahlen der Gemeindeglieder, die während der Aufstände eingebrochen waren, danach wieder rasch anstiegen, von fast 14.000 vor dem Aufstand auf 13.000 im Jahre 1908.

Am Vorabend des Ersten Weltkrieges strebte die Mission einem Höhepunkt entgegen: 1913 wurden 34 Missionare neu, 18 zum zweiten Mal ausgesandt. Das Seminar besuchten 62 Schüler. Dazu verzeichnete die Arbeit in der Heimat große Erfolge. Eine völkerkundliche Ausstellung in der Barmer Stadthalle wurde innerhalb von 14 Tagen von mehr als 30.000 Menschen besucht, 126.000 Missionsschriften wurden verkauft, 31.000 Merkblätter und 50.000 Flugblätter unentgeltlich versandt. Dazu die regelmäßig erscheinenden Publikationen wie die Monatsblätter, das Missionsblatt, das Frauenblatt „Des Meisters Ruf“, der „Kleine Missionsfreund“ – es ist errechnet worden, dass die Rheinische Mission im Jahr mehr als 2 Millionen Publikationen verteilte. Als beredter Ausdruck dieser Hochstimmung kann der Neubau des Missionshauses betrachtet werden, dessen Grundstein im Juli 1914 gelegt wurde.

Abteilung Sumatra auf der Völkerkundlichen Ausstellung, 1913. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

3.4 Die Mission im Ersten Weltkrieg

Von den überwältigenden Gefühlen einer „nationalen Erhebung“, die das deutsche Volk beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges packte, wurde die Rheinische Mission nicht verschont. Auch die Missionare waren von der gerechten Sache der Deutschen überzeugt und enttäuscht über das Verhalten Englands. Doch haben die Verantwortlichen im Wuppertal den Krieg nicht verherrlicht, sondern sich in ihren Verlautbarungen eher erschrocken gezeigt, dass unter den europäischen Mächten ein Krieg überhaupt ausbrechen konnte, der die Missionsarbeit massiv gefährdete. Im Laufe des Krieges wurden die deutschen Seminaristen größtenteils zum Militär eingezogen oder in verwaiste Pfarrstellen eingewiesen. Nur vier Holländer konnten bleiben, später kamen einige verwundete deutsche Kandidaten hinzu.

Die Einnahmen aus Spenden sanken beträchtlich, dafür erhielt die Mission zum erstenmal Gelder aus kirchlichen Kassen. Durch die schon während des Krieges spürbare Entwertung des Geldes konnten andererseits viele Schulden problemlos getilgt werden. Dafür stockte der Geldfluss aus Deutschland in die Missionsgebiete, so dass die Missionare vor Ort sparsam wirtschaften und auf Erträge aus Missionsfarmen und Missionsbetrieben angewiesen waren. Dazu kamen Spenden der einheimischen Christen.

In den Missionsgebieten unter niederländischer Herrschaft (Sumatra, Nias) konnte die Arbeit ungehindert weitergehen. Allerdings sei „die Achtung vor dem weißen Mann erheblich gesunken“, wie ein Missionar schrieb. In den englischen Gebieten wie dem Kapland und Hongkong wurden die Missionare zunächst interniert, aber rasch wieder freigelassen. Im deutschen Südwestafrika kapitulierte die Truppe 1915, unter der fremden Besetzung normalisierte sich dann die Lage. Die Arbeit wurde mit größter Sparsamkeit fortgeführt und befreundete Kirchen aus Südafrika wie die „Reformierte Burenkirche“ stellten Darlehen zur Verfügung, für die die Rheinische Mission ihre Farmen als Pfand einsetzte.

3.5 Weimarer Republik und „Drittes Reich“

In den unruhigen Nachkriegsjahren litt die Arbeit der Rheinischen Mission stärker als in der Kriegszeit. Die Inflation führte zu einem Einbruch der Spenden, so dass sich die Mission aus finanziellen Gründen aus einigen ihrer Arbeitsgebiete, etwa der Arbeit mit den Ovambo im Norden des heutigen Namibia, dazu dem Kapland und aus Borneo zurückziehen musste. Andere europäische Missionsgesellschaften, zum Beispiel aus Finnland, füllten die Lücke. Die rheinischen Gemeinden im Kapland wurden in die Selbständigkeit entlassen und aufgefordert, sich der farbigen Reformierten Kirche Südafrikas anzuschließen. Die deutsche Kolonie in Neu-Guinea war Australien als Mandatsgebiet des Völkerbundes zugewiesen worden, und weil sich die australischen Lutheraner für die Rheinländer einsetzten, konnten diese im Lande bleiben.

Der Verzicht auf einige erfolgreiche Arbeitsgebiete fiel der Rheinischen Mission schwer. Noch mehr litt sie aber unter dem häufigen Direktorenwechsel. In den 90 Jahren bis zum Ende des Ersten Weltkriegs hatte sie nur sechs Direktoren gehabt, in den folgenden 15 Jahren musste fünfmal eine neue Leitung gewählt werden. Darunter waren bedeutende Männer wie der 1921 gewählte Eduard Fries (1877-1923), der viele Jahre auf Nias missioniert und reiches völkerkundliches Material nach Hause gebracht hatte. Deutlicher als jemals zuvor verkündete er 1922, dass das Ziel der europäischen Mission darin bestehen müsse, die Tochterkirchen in die Unabhängigkeit zu entlassen und die Mission überflüssig zu machen. Fries starb im Alter von 46 Jahren. Auch einen seiner Nachfolger, den Theologen Rudolf Schmidt (1877-1929), raffte der Tod im Alter von 52 Jahren dahin. Ihm war in seiner kurzen Amtszeit von drei Jahren eine Belebung des Missionsgedankens sowie eine Gesundung der durch die Inflation arg mitgenommenen Rücklagen gelungen. Dessen Nachfolger Friedrich Keppler (1890-1954) verließ die Mission schon 1932, weil sich zwischen ihm, einem vom schwäbischen Pietismus geprägten Pfarrer und dem für das Seminar verantwortlichen Inspektor theologische Konflikte und unüberbrückbare Gegensätze zeigten, die ein Verbleiben beider Männer unmöglich machten.

Trotz dieser Probleme und trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die die Weltwirtschaftskrise mit sich brachte, erfreute sich die Rheinische Mission eines großen Zulaufs von Kandidaten. 1929/1930 zählte das Seminar 96 Schüler. Passend zu dieser Entwicklung konnte 1929 der 1914 begonnene Neubau des Missionshauses endlich fertiggestellt werden.

Missionar Schütz mit seinen Gehilfen auf Neu-Guinea, 1919. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

In den frühen 1930er Jahren hielt die dialektische Theologie Einzug in das Seminar. Einer ihrer Exponenten war der Seminarlehrer Eberhard Delius (1903-1945), der seit 1930 in Barmen lehrte und auch die Pressearbeit der Mission betreute. Delius empfand das Streben seiner Vorgänger und vieler seiner Zeitgenossen, mit Hilfe der Mission die „Gewinnung von Völkern“ für das Christentum voranzubringen und „möglichst große Volkskreise in den christlichen Kirchenbereich einzubringen, so daß die Kirche in jedem Volke ein volkstümliches Gepräge trägt und daß das gesamte Volksleben christlich beeinflußt wird“, als problematisch. Die Missionspraxis könne – so der junge Lehrer – nicht „volkhaft“ gestaltet werden, sie könne weder ganze indigene Stämme und Völker missionieren noch das christliche Heil so allgemein anbieten, dass „allen Gliedern aller Völker die Annahme ermöglicht“ werde. Das „Volk“ sei ebenso wenig wie der „Staat“ oder die “Rasse“ Bestandteil einer göttlichen Ordnung, es seien im Gegenteil Ordnungen, die sich in der Geschichte Europas entwickelt hätten. Ein heilsgeschichtlicher Rang komme ihnen auf keinen Fall zu. Die Mission müsse stattdessen den einzelnen Menschen mit dem Evangelium konfrontieren und ihn lehren, seine Bekehrung als existenzielle Neuorientierung zu begreifen. Der junge Theologe forderte für die Mission also eine neue biblizistische Grundlage. Er kritisierte die bisherige Missionstheologie, weil sie einem „Inkulturationsstreben“ verhaftet sei und sich einer existenziellen Ausrichtung der Mission nicht öffne.

In der Auseinandersetzung um die dialektische und überhaupt die wissenschaftliche Theologie und ihren Stellenwert für die Ausbildung von Missionaren werden die Konflikte, die die Rheinische Mission während des „Dritten Reiches“ erschütterten, schon vor 1933 erkennbar. Dem frommen Pietismus des Direktors Keppler standen junge Theologen gegenüber, die die Erkenntnisse der universitären Theologie auch für die Ausbildung der Missionare nutzbar machen wollten. Beeinflusst von Karl Barth (1886-1968) forderten einige von ihnen eine neue, individuelle und existenzielle Missionstheologie. Diese Differenzen führten zu menschlichen Verletzungen bei allen Beteiligten. Es ging dabei theologisch um die Frage, wie weit die Mission sich auf außereuropäische, auch auf zeitgenössische Handlungs- und Verhaltensmuster, Begriffe, Werte und Normen einlassen durfte. Die dialektische Theologie antwortete damals mit dem Verweis auf die Bibel als der einzigen Grundlage des christlichen Glaubens und der Ablehnung aller kulturellen und zivilisatorischen „Implantate“ der Moderne. In der beginnenden Auseinandersetzung mit den Deutschen Christen war dieser biblizistische Fundamentalismus sicherlich hilfreich, für die Mission war er dagegen umstritten.

Das Missionsfest auf der Hardt in Wuppertal, 1937. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Der Einfluss der Deutschen Christen (DC) zeigte sich zuerst im Winter 1932/1933. Die starken volksmissionarischen Impulse, die von der Bewegung ausgingen, wurden zunächst positiv aufgenommen. Einer der Inspektoren wurde Mitglied der DC. Seine Kollegen standen der Bewegung allerdings zunehmend kritisch gegenüber. Die Schüler am Seminar jedoch traten fast alle der SA bei, die Mitarbeiter in der Verwaltung der NSDAP. Das Personal der Rheinischen Mission spaltete sich in Anhänger und Gegner des Nationalsozialismus. Diese Entwicklung hatte eine positive Folge: die Partei behelligte die Mission nur wenig. Sie hatte aber vor allem negative Konsequenzen, denn die beiden Lager verkehrten immer weniger miteinander. Die Kommunikation in Wuppertal wurde auf ein Mindestmaß reduziert.

Zu den theologischen Differenzen traten wirtschaftliche Probleme infolge der weltweiten Wirtschaftskrise. Das Seminar verfügte einen Aufnahmestopp, und die fertigen Seminaristen konnten nicht ausgesandt werden, weil das Geld dafür fehlte. Die frühe Ablehnung der DC in Teilen der Rheinischen Mission hielt diese nicht von einer konservativen und nationalen politischen Einstellung ab. Man war dankbar für die neue Regierung, weil sie dem „unseligen Parlamentarismus“ der Weimarer Republik ein Ende bereite. Die eigene Unabhängigkeit gegenüber der Kirche wollte man jedoch nicht aufgeben und reagierte deshalb ablehnend auf die Pläne des Reichsbischofs, alle 27 deutschen Missionsgesellschaften in die Deutsche Evangelische Kirche einzugliedern. Vorsichtig näherte sich die Rheinische Mission der Bekennenden Kirche, lehnte aber einen Beitritt ab, weil sie sich jeder „Verkirchlichung“ widersetzte. Die Schüler des Seminars hatten ebenfalls inzwischen Zweifel bekommen, vor allem durch die Ausfälle radikaler Deutscher Christen. 1935 trennte sich der letzte Seminarist von der SA. Die Missionare in Übersee haben vielfach die kirchenpolitischen Konflikte in Deutschland kaum verstanden. Der Krieg brachte Einschränkungen und Entbehrungen für die Mission vor allem in Deutschland. Die Bombardierung Wuppertals im Mai und Juni 1943 zerstörte einige Gebäude, aber nicht das neue Haupthaus. In den außereuropäischen Arbeitsgebieten wurden die meisten Missionare und ihre Angehörigen interniert, ihre Arbeit aber durch eingeborene Evangelisten und Prediger fortgeführt.

Gottesdienst zum Missionsfest in der Unterbarmer Hauptkirche, 1937. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

3.6 Die Nachkriegszeit

Trotz der unvorstellbaren Verbrechen, mit denen Deutschland belastet war, gab es bereits seit dem Herbst 1945 Kontakte angelsächsischer Missionen zu deutschen Gesellschaften, auch nach Wuppertal. Die Ökumene half den deutschen Missionsunternehmen auch finanziell. So konnte das Missionsseminar in Wuppertal 1946 mit 15 Schülern seine Arbeit wiederaufnehmen, und in 1.600 deutschen Gemeinden wurden bald schon wieder Missionsfeste zur Unterstützung der Rheinischen Mission gefeiert. Andererseits geriet die christliche Mission überhaupt in eine fundamentale Kritik. War sie nicht zu stark mit der kolonialen Vergangenheit belastet? Musste sie nicht auf das Unabhängigkeitsstreben der Kolonien eine Antwort finden?

Museum auf der Hardt, Innenansicht, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Für die Rheinische Mission bedeutete dies, dass sie die in ihren Missionsgebieten entstandenen Gemeinden in die Selbständigkeit entlassen und sie zur Gründung einer eigenen, von der Mission unabhängigen Kirche führen musste. So entstanden in den rheinischen Missionsgebieten die Evangelisch-Lutherische Kirche in Namibia, die Kirche der Batak auf Sumatra, aus deren Verband sich später die Simalungun-Kirche löste, die Kirchen auf den Mentawai-Inseln und auf Nias und die Chinesisch-Rheinische Kirche. In den 1960er Jahren unterstützte die Rheinische Mission zwei Missionsunternehmen in Indonesien, die von anderer Seite bereits begonnen worden waren und aus denen ebenfalls selbständige Kirchen erwuchsen, in Irian-Jaya und auf Sumatra, im Karo-Batak-Land. Zu all diesen und zu weiteren neuen Kirchen in Afrika und Asien knüpfte die Rheinische Mission partnerschaftliche Beziehungen. Dieser Entwicklung entsprechend fand eine „Verkirchlichung der Mission“ auch in Deutschland statt. Vor allem die Evangelische Kirche im Rheinland und die Evangelische Kirche von Westfalen begannen, mit der Rheinischen Mission intensiver als bisher zusammenzuarbeiten und deren Verbindungen zu den neuen Kirchen als eine ihrer genuinen Aufgaben zu verstehen. Die Rheinische Mission, die 1971 mit der Bethel-Mission fusionierte und seit 1996 Vereinte Evangelische Mission heißt, wird heute von 15 Kirchen in Afrika, 17 in Asien, sechs in Deutschland und von den von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel getragen. Sie stellt sich dar als Zentrum eines weltweiten Kirchenbundes, der seine Mitglieder zum Austausch von Erfahrungen einlädt und regionale Programme zu kirchlichen, aber auch sozialen und ökologischen Themen initiiert und koordiniert. Beispiele der letzten Jahre sind Menschenrechtsprobleme in der Arbeitswelt, die Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die Bekämpfung von Armut und Ausbeutung, die Fürsorge für Straßenkinder oder die Aufklärung über Geburtenkontrolle und Aids.

Literatur

Generell hinzuweisen ist auf die Publikationsreihen „InterCultura“ (bisher zehn Bände) und „Mission und Gegenwart“ (bisher acht Bände) der Archiv- und Museumsstiftung der Vereinten Evangelischen Mission. Beide Reihen widmen sich Themen und Problemen der Geschichte der Rheinischen Mission, der Bethel-Mission und der VEM.

Besten, Julia/Mohr, Jeannette, Von Wuppertal in die Welt – Die Anfänge der Rheinischen Missionsgesellschaft, in: Geschichte im Wuppertal 18 (2009), S. 170-179.

Braun, Thomas, Die Rheinische Missionsgesellschaft und der Missionshandel im 19. Jahrhundert. Erlangen 1992 [Diss. Univ. Kiel 1991].

Gilsbach, Stefan, Missionare aus dem Bergischen Land, in: Geschichte im Wuppertal 8 (1999). S. 30-88.

Glocke, Nicole, Zur Geschichte der Rheinischen Missionsgesellschaft in Deutsch-Südwestafrika unter besonderer Berücksichtigung des Kolonialkrieges 1904-1907. Diss. Univ. Bochum 1997.

Menzel, Gustav: Die Rheinische Mission. Wuppertal 1978.

Panzergrau, Kurt, Die Bildung und Erziehung der Eingeborenen Südwestafrikas durch die Rheinische Missionsgesellschaft von 1842-1914. München 1998.

Wittmütz, Volkmar, Die Rheinische Mission, in: Conrad, Joachim [u.a.] (Hg.), Evangelisch am Rhein. Werden und Wesen einer Landeskirche, Düsseldorf 2007, S. 207-211.

Wittmütz, Volkmar, „Werfet eure Netze aus!“ Die Rheinische Mission 1932-1937, in: Schmidtsiefer, Peter/Siekmann, Birgit (Hg.), Geschichte als Verunsicherung. Nordhausen 2008. S. 477-512.

Museum auf der Hardt, Innenansicht, undatiert. (Archiv- und Museumsstiftung der VEM)

Bitte geben Sie beim Zitieren dieses Beitrags die exakte URL und das Datum Ihres Besuchs dieser Online-Adresse an.

Wittmütz, Volkmar, Die Rheinische Mission, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-rheinische-mission/DE-2086/lido/5e565056e7a506.35216030 (abgerufen am 27.04.2024)